BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Pendukung Keputusan

Menurut Ralp C. Davis, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula (Hasan, 2002).

Pada dasarnya terdapat empat kategori keputusan, antara lain:

a. Keputusan dalam keadaan ada kepastian, apabila semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan lengkap, maka keputusan dikatakan dalam keadaan atau situasi ada kepastian.

b. Keputusan dalam keadaan ada risiko, risiko terjadi kalau hasil pengambilan keputusan walaupun tak dapat diketahui dengan pasti akan tetapi diketahui nilai kemungkinan (probabilitasnya).

c. Keputusan dalam keadaan ketidakpastian, ketidakpastian akan dihadapi oleh pengambil keputusan kalau hasil keputusan sama sekali tidak tahu karena hal yang akan diputuskan belum pernah terjadi sebelumnya.

d. Keputusan dalam keadaan ada konflik, situasi konflik terjadi kalau kepentingan dua pengambil keputusan atau lebih saling bertentangan dalam situasi kompetitif.

Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif pelaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada (Suryadi, 1998). Persoalan pengambilan keputusan, pada dasarnya adalah bentuk pemilihan dari

berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih yang prosesnya melalui mekanisme tertentu, dengan harapan akan menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik. Penyusunan model keputusan adalah suatu cara untuk mengembangkan hubungan-hubungan logis yang mendasari persoalan keputusan ke dalam suatu model matematis, yang mencerminkan hubungan yang terjadi di antara faktor-faktor yang terlibat.

Guna membantu mempercepat dan mempermudah proses pengambilan keputusan, diperlukan suatu bentuk Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System). Tujuannya adalah untuk membantu pengambil keputusan memilih berbagai alternatif keputusan yang merupakan hasil pengolahan informasi-informasi yang diperoleh/tersedia dengan menggunakan model-model pengambilan keputusan. Ciri utama, sekaligus keunggulan dari Sistem Pendukung Keputusan (SPK) tersebut adalah kemampuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur.

Menurut Maryan Alavi dan H. Albert Napier, sistem pendukung keputusan adalah suatu kumpulan prosedur pemrosesan data dan informasi yang berorientasi pada penggunaan model untuk menghasilkan berbagai jawaban yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, sistem ini harus sederhana, mudah dan adaptif (Daihani, 2001). Definisi ini menekankan penggunaan model sebagai dasar perumusan berbagai alternatif untuk membantu pencarian jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi manajemen. Sistem pendukung keputusan selayaknya sederhana, mudah digunakan dan harus dapat disesuaikan dengan perubahan atau kebutuhan manajemen.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam satu titik pandang, bisa dijelaskan sebagai suatu sarana atau alat bantu untuk mendukung suatu bentuk keputusan. Dalam konteks historis, dapat dilihat bahwa kemampuan membuat alat itu dimungkinkan oleh pengetahuan dan untuk mengembangkan pengetahuan lebih lanjut diperlukan alat-alat yang sepadan. Dan tentunya, demi perkembangannya, terjadi sebuah proses penyadaran bahwa suatu sarana memerlukan proses sosialisasi. Karena hanya melalui keterbukaan saling menukar informasi, saling menganggapi, bahkan saling mengoreksi, ilmu dapat berkembang.

Sistem pendukung keputusan dibangun untuk mendukung solusi atas suatu masalah dan memanfaatkan komputer sebagai motor penggeraknya. Aplikasi sistem pendukung keputusan menggunakan data, memberikan antarmuka pengguna yang mudah dan dapat menggabungkan pemikiran pengambil keputusan. Sistem pendukung keputusan tidak dimaksudkan untuk mengotomatisasikan pengambilan keputusan tetapi memberikan perangkat interaktif yang memungkinkan pengambil keputusan untuk melakukan berbagai analisis menggunakan model-model yang tersedia.

Menurut Turban dalam Kusrini (2007), tujuan dari SPK adalah :

1. Membantu dalam pengambilan keputusan atas masalah yang terstruktur.

2. Memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer.

3. Meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil lebih daripada perbaikan efisiensinya.

4. Kecepatan komputasi. Komputer memungkinkan para pengambil keputusan untuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan biaya yang rendah. 5. Peningkatan produktivitas.

6. Dukungan kualitas. 7. Berdaya saing.

8. Mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemprosesan dan penyimpanan.

Sudirman dan Widjajani (1996), mengemukakan ciri-ciri SPK yang dirumuskan oleh Alters Keen, sebagai berikut:

1. SPK ditujukan untuk membantu keputusan-keputusan yang kurang terstruktur dan umumnya dihadapi oleh para manajer yang berada di tingkat puncak.

2. SPK merupakan gabungan antara kumpulan model kualitatif dan kumpulan data.

3. SPK memiliki fasilitas interaktif yang dapat mempermudah hubungan antara manusia dengan komputer.

4. SPK bersifat luwes dan dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Beberapa karakteristik yang membedakan sistem pendukung keputusan dengan sistem informasi lain yaitu:

1. Sistem pendukung keputusan dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur atau tidak terstruktur dengan menambahkan kebijaksanaan manusia dan informasi komputerisasi.

2. Proses pengolahannya, mengkombinasikan penggunaan model-model analisis dengan teknik pemasukkan data konvensional serta fungsi-fungsi pencari atau pemeriksa informasi.

3. Sistem pendukung keputusan dapat digunakan atau dioperasikan dengan mudah oleh orang-orang yang tidak memiliki dasar kemampuan pengoperasian komputer yang tinggi. Pendekatan yang digunakan biasanya model interaktif.

4. Sistem pendukung keputusan dirancang dengan menekankan pada aspek fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang tinggi sehingga mudah disesuaikan dengan berbagai perubahan lingkungan yang terjadi dan kebutuhan pengguna.

2.1.1 Perkembangan SPK

Perkembangan dari SPK menciptakan gagasan-gagasan sistem pendukung keptusan bagi kelompok, eksekutif, dan organisasi. Sudirman dan Widjajani (1996) menguraikan secara singkat perkembangan SPK ini dengan paparan sebagai berikut.

2.1.1.1 Sistem Pendukung Keputusan Kelompok

Dalam organisasi, proses pengambilan keputusan kerap melibatkan banyak pihak, baik dalam lingkungan intern maupun lintas fungsional pada area-area lain. Sistem Pendukung Keputusan Kelompok (SPKK) atau Group Decision Support System (GDSS) merupakan suatu sistem berbasis komputer yang interaktif untuk membantu dalam mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tidak terstruktur bagi sekelompok pengambil keputusan yang bekerja bersama-sama.

Keberhasilan sistem ini terletak pada komunikasi antarkelompok, karena dengan adanya komunikasi yang baik akan terjadi interaksi yang dapat mengarahkan kelompok kepada pemecahan masalah dengan tepat.

Keuntungan dari SPKK ini antara lain pertemuan menjadi lebih produktif, lebih efisien dalam penggunaan waktu, dan dapat memproduksi hasil yang diinginkan dengan lebih sedikit pertemuan.

2.1.1.2 Sistem Pendukung Keputusan Eksekutif

SPKE merupakan sistem yang harus bersifat fleksibel karena kebutuhan para eksekutif yang akan berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu, kebanyakan SPKE dibuat dengan cara membuat prototipe. Dalam pembuatan prototipe ini harus ditentukan dahulu kebutuhan informasi para eksekutif tersebut, dan dapat dilakukan dengan metodologi mencari faktor-faktor keberhasilan yang kritis atau Critical Success Factor (CSF).

Keuntungan SPKE terutama karena kemampuannya untuk menganalisis, membandingkan, dan memperlihatkan kecenderungan dengan waktu yang cepat. Keputusan-keputusan dapat diambil segera sehingga permasalahan dapat diatasi sebelum kondisi menjadi terlalu buruk dan segala bentuk kesempatan/peluang dapat lebih cepat diidentifikasi.

2.1.1.3 Sistem Pendukung Keputusan Organisasi

Sistem Pendukung Keputusan Organisasi (SPKO) atau Oragnizational Decision Support System (ODSS) didefinisikan pertama kali oleh Hackathorn dan Keen (1981), yang membedakan SPK menjadi tiga jenis, yaitu SPK individu, SPK kelompok, dan SPK organisasi. Kemudian tahun 1988 ide ini banyak dikembangkan oleh para peneliti sehingga timbul beberapa konsep yang mendefinisikan SPKO.

Pengembangan SPKO membutuhkan pendekatan formal yang terstruktur karena SPKO merupakan sistem yang besar, kompleks, dan membutuhkan pemrograman secara sistemik. SPKO dapat dikembangkan dalam empat fase. Dua fase yang pertama adalah strukturisasi dan pembentukan kerangka pengembangan sistem. Fase yang ketiga adalah proses iteratif yang meliputi proses pembuatan prototipe untuk mengembangkan modul-modul sistem. Fase keempat merupakan suatu pola implementasi sistem.

2.1.1.4 Sistem Pakar dan SPK

Sebagian besar sistem pakar yang digunakan dewasa ini banyak ditujukan pada keputusan-keputusan rutin yang tidak memerlukan penafsiran, penilaian, atau intuisi. Sistem tersebut telah terbukti efektif mampu menangani masalah sistem penanganan inventori, penugasan personil ke rute-rute pengantaran dan pengambilan, penentuan pemberian dan penolakan kredit dalam bidang perbankan, bahkan sistem ini mampu mengalahkan pecatur top dalam bentuk permainan catur.

Simon (1960) mengajukan model yang menggambarkan proses pengambilan keputusan. Proses ini terdiri dari tiga fase (Suryadi, 1998), yaitu:

1. Penelusuran (Intelligence)

Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperolah, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah.

2. Perancangan (Design)

Tahap ini merupakan suatu proses menemukan, mengembangkan, dan menganalisis alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi, dan menguji kelayakan solusi.

3. Pemilihan (Choice)

Tahap ini dilakukan dengan proses pemilihan diantara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Hasil pemilihan tersebut kemudian diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan.

2.1.2 Komponen-komponen SPK

Suatu SPK memiliki tiga subsistem utama yang menentukan kapabilitas teknis SPK tersebut, yaitu subsistem manajemen basis data, subsistem manajemen basis model, dan subsistem perangkat lunak penyelenggara dialog.

2.1.2.1 Subsistem Manajemen Basis Data

Ada beberapa perbedaan antara data base untuk SPK dan non-SPK. Pertama, sumber data untuk SPK lebih “kaya” daripada non-SPK dimana data harus berasal dari luar dan dari dalam karena proses pengambilan keputusan, terutama dalam level manajemen puncak, sangat bergantung pada sumber data dari luar, seperti data ekonomi.

Perbedaan lain adalah proses pengambilan dan ekstraksi data dari sumber data yang sangat besar. SPK membutuhkan proses ekstraksi dan DBMS yang dalam pengelolaannya harus cukup fleksibel untuk memungkinkan penambahan dan pengurangan secara cepat.

2.1.2.2 Subsistem Manajemen Basis Model

Salah satu keunggulan sistem pendukung keputusan adalah kemampuan untuk mengintegrasikan akses data dan model-model keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan model-model keputusan kedalam sistem informasi yang menggunakan database sebagai mekanisme integrasi dan komunikasi di antara model-model.

Salah satu persoalan yang berkaitan dengan model adalah bahwa penyusunan model seringkali terikat pada struktur model yang mengasumsikan adanya masukan yang benar dan cara keluaran yang tepat. Sementara itu, model cenderung tidak

mencukupi karena adanya kesulitan dalam mengembangkan model yang terintegrasi untuk menangani sekumpulan keputusan yang saling bergantungan. Salah satu pandangan yang lebih optimis, berharap untuk bisa menambahkan model-model kedalam sistem informasi dengan data base sebagai mekanisme integrasi dan komunikasi.

2.1.2.3 Subsistem Perangkat Lunak Penyelenggara Dialog

Fleksibilitas dan kekuatan karakteristik sistem pendukung keputusan timbul dari kemampuan interaksi antara sistem dan pemakai, yang dinamakan subsistem dialog. Bennet membagi subsistem dialog menjadi tiga bagian (Suryadi dan Ramdhani, 1998), yaitu:

1. Bahasa aksi, meliputi apa yang dapat digunakan oleh pemakai dalam berkomunikasi dengan sistem. Hal ini meliputi pemilihan-pemilihan seperti papan ketik (keyboard), panel-panel sentuh, joystick perintah suara dan sebagainya. 2. Bahasa tampilan dan presentasi, meliputi apa yang dapat digunakan untuk

menampilkan sesuatu. Bahasa tampilan meliputi pilihan-pilihan seperti printer, layar tampilan, grafik, warna, keluaran suara dan sebagainya.

3. Basis pengetahuan, meliputi apa yang harus diketahui oleh pemakai agar pemakaian sistem bisa efektif. Basis pengetahuan dapat berada dalam pikiran pemakai, pada kartu referensi atau petunjuk, dalam buku manual dan sebagainya.

2.1.3 Teknik Perancangan SPK

Cara pendekatan atau teknik yang digunakan dalam perancangan SPK sangat tergantung pada kondisi dan waktu yang tersedia. Ada banyak cara yang dapat digunakan, tetapi pada dasarnya teknik-teknik tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu: [TURB 95]

a. Perancangan dengan cara cepat

Cara ini dilakukan bila dibutuhkan SPK yang mempunyai kemampuan khusus dan dapat memberikan hasil yang cukup, namun waktu perancangan yang tersedia

sangat singkat. SPK yang dikembangkan dalam hal ini adalah Sistem Pendukung Keputusan Spesifik yang dibuat secara langsung dengan menggunakan peralatan yang tepat, sehingga diperoleh keuntungan atau manfaat dalam penggunaannya, sedang kelanjutannya baru dipikirkan kemudian. Perancangan ini tepat digunakan bila tujuan yang hendak dicapai jelas, prosedur dalam organisasi jelas, data telah tersedia, penggunanya sedikit, dan sistem dapat beroperasi secara bebas begitu data telah diterima.

b. Perancangan dengan cara bertahap

Perancangan SPK dengan cara ini dilakukan dengan membuat suatu SPK spesifik, dimana pembuatannya disesuaikan dengan perencanaan masa yang akan datang, sehingga bagian yang telah dikembangkan dalam sistem awal dapat digunakan lagi untuk pengembangan selanjutnya. Dengan perencanaan yang tepat, sebuah pembangkit SPK dapat dikembangkan dari hasil pengembangan beberapa SPK spesifik atau perlengkapan SPK.

c. Perancangan SPK lengkap

Sebelum suatu SPK spesifik dibuat, terlebih dahulu perlu dikembangkan pembangkit SPK yang lengkap serta struktur organisasi pengelolaannya.

2.1.3.1 Langkah-langkah Pembangunan SPK

Pada dasarnya, untuk membangun suatu SPK dikenal delapan tahapan sebagai berikut: a. Perencanaan

Pada tahap ini, yang paling penting dilakukan adalah perumusan masalah serta penentuan tujuan dibangunnya SPK. Langkah ini merupakan langkah awal yang sangat penting, karena akan menentukan pemilihan jenis SPK yang akan dirancang serta metode pendekatan yang akan dipergunakan.

b. Penelitian

Berhubungan dengan pencarian data serta sumber daya yang tersedia. c. Analisis

Dalam tahap ini termasuk penentuan teknik pendekatan yang akan dilakukan serta sumber daya yang dibutuhkan.

d. Perancangan

Pada tahap ini dilakukan perancangan dari ketiga subsistem utama SPK yaitu subsistem Database, subsistem Model dan subsistem Dialog.

e. Konstruksi

Tahap ini merupakan kelanjutan dari perancangan, dimana ketiga subsistem yang dirancang digabungkan menjadi suatu SPK.

f. Implementasi

Tahap ini merupakan penerapan SPK yang dibangun. Pada tahap ini terdapat beberapa tugas yang harus dilakukan yaitu testing, evaluasi, penampilan, orientasi, pelatihan, dan penyebaran.

g. Pemeliharaan

Merupakan tahap yang harus dilakukan secara terus menerus untuk mempertahankan keandalan sistem.

h. Adaptasi

Dalam tahap ini dilakukan pengulangan terhadap tahapan di atas sebagai tanggapan terhadap perubahan kebutuhan pengguna.

2.1.3.2 Komponen-komponen Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan terdiri atas tiga komponen utama atau subsistem yaitu [TURB 95] [Kend 88] [Kort 91] [MCLE 95]:

1. Subsistem data (data base), 2. Subsistem model (model base),

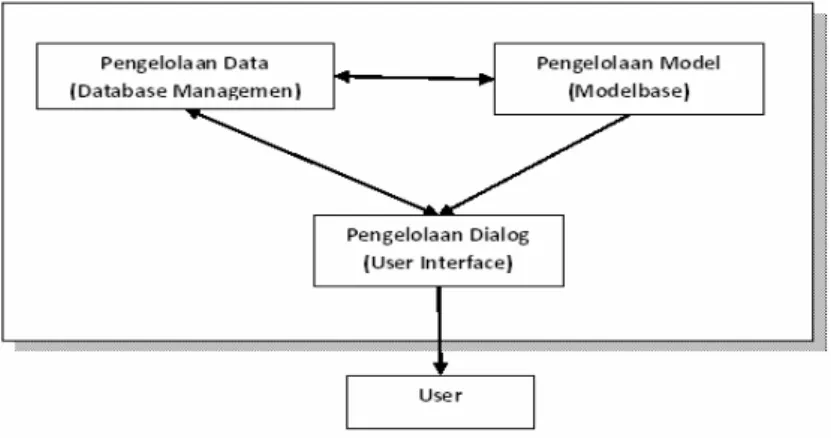

Hubungan antara ketiga komponen dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1 Komponen Utama SPK

Subsistem Data (Data Subsystem)

Subsistem data merupakan komponen SPK penyedia data bagi sistem. Data yang dimaksud disimpan dalam suatu pangkalan data (database) yang diorganisasikan oleh suatu sistem manajemen pangkalan data (Database Management System/DBMS). Melalui manajemen pangkalan data inilah data dapat diambil dan diekstrasi dengan cepat.

Subsistem Model (Model Subsystem)

Keunikan dari SPK adalah kemampuannya dalam mengintegrasikan data dengan model-model keputusan. Kalau pada pangkalan data, organisasi data dilakukan oleh manajemen pangkalan data, maka dalam hal ini ada fasilitas tertentu yang berfungsi sebagai pengelola berbagai model yang disebut dengan pangkalan model (model base).

Model adalah suatu peniruan dari alam nyata. Kendala yang sering kali dihadapi dalam merancang suatu model adalah bahwa model yang disusun ternyata tidak mampu mencerminkan seluruh variabel alam nyata. Sehingga keputusan yang diambil yang didasarkan pada model tersebut menjadi tidak akurat dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, dalam menyimpan berbagai model pada sistem

pangkalan model harus tetap dijaga fleksibilitasnya. Artinya harus ada fasilitas yang mampu membantu pengguna untuk memodifikasi atau menyempurnakan model.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pada setiap model yang disimpan hendaknya ditambahkan rincian keterangan dan penjelasan yang komprehensif mengenai model yang dibuat, sehingga pengguna atau perancang:

a. Mampu membuat model yang baru dengan mudah dan cepat, b. Mampu mengakses dan mengintegrasikan subrutin model,

c. Mampu menghubungkan model dengan model yang lain melalui pangkalan data,

d. Mampu mengelola model base dengan fungsi manajemen yang analog dengan manajemen database (seperti mekanisme untuk menyimpan, membuat katalog, menghubungkan dan mengakses model).

Subsistem Dialog (User System Interface)

Keunikan lainnya dari SPK adalah adanya fasilitas yang mampu mengintegrasikan sistem terpasang dengan pengguna secara interaktif. Fasilitas atau subsistem ini dikenal dengan subsistem dialog. Melalui sistem dialog inilah sistem diartikulasikan dan diimplementasikan sehingga pengguna atau pemakai dapat berkomunikasi dengan sistem yang dirancang. Fasilitas yang dimiliki oleh subsistem ini dapat dibagi atas tiga komponen, yaitu:

a. Bahasa Aksi (Action Language), yaitu suatu perangkat lunak yang dapat digunakan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem. Komunikasi ini dilakukan melalui berbagai pilihan media seperti, keyboard, joystick, atau key function lainnya.

b. Bahasa Tampilan (Display atau Presentation Language), yaitu suatu perangkat yang berfungsi sebagai sarana untuk menampilkan sesuatu. Peralatan yang digunakan untuk merealisasikan tampilan ini di antaranya adalah printer, monitor graphics, plotter, dan lain-lain.

c. Basis Pengetahuan (Knowledge Base), yaitu bagian yang mutlak diketahui oleh pengguna sehingga sistem yang dirancang dapat berfungsi secara efektif.

2.2 Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (Promethee)

Promethee (Preference Ranking Organization for Enrichment Evaluation) adalah suatu metode penentuan urutan (prioritas) dalam analisis multikriteria. Masalah pokoknya adalah kesederhanaan, kejelasan, dan kestabilan. Dugaan dari dominasi kriteria yang digunakan dalam Promethee adalah penggunaan nilai dalam hubungan outranking. ( Suryadi, 1998).

Pada penelitian Vivi Triyanti dan M. T. Ganis (2008), Promethee dipakai untuk pemilihan supplier untuk industri makanan dengan beberapa kriteria, yaitu: harga, tingkat reject, pemenuhan terhadap waktu yang dijadwalkan, pemenuhan terhadap jumlah pesanan, tingkat komunikasi dan pertukaran informasi, dan jangka waktu pembayaran. Promethee dipakai dalam penelitian ini karena metode ini cukup baik dalam memperhitungkan karakteristik dari data. Hasil dari penelitian tersebut adalah urutan prioritas supplier yang berbeda-beda untuk tiap jenis bahan baku dimana alternatif dengan prioritas tertinggilah yang disarankan kepada pengambil keputusan. (Vivi Triyanti dan M. T. Ganis, 2008)

Pada penelitian K. Santika, Ramdhani, P. Pebiadi, K. Novianingsih, dan Irzaman (2004), Promethee digunakan untuk mengoptimasikan multikriteria. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah pekerja, kekuatan listrik, biaya konstruksi, biaya perawatan, jumlah rumah yang digusur, dan tingkat keamanan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dengan mengimplementasikan metode ini pengambil keputusan dapat mengambil alternatif terbaik dari persoalan multikriteria dengan cepat dan benar. (K. Santika, 2004)

Prinsip yang digunakan adalah penetapan prioritas alternatif yang telah diterapkan berdasarkan pertimbangan ( ), dengan kaidah dasar:

Max {f1(x), f2(x),f3(x),…fj(x),…, fk(x) | x ɛԸ}

dimana K adalah sejumlah kumpulan alternatif, dan fi ( i=1,2,3,…,k) merupakan

nilai/ukuran relatif altenatif untuk masing-masing alternatif. Dalam aplikasinya sejumlah kriteria telah diterapkan untuk menjelaskan K yang merupakan penilaian

dari Ը (real world).

Promethee termasuk dalam keluarga metode outranking yang dikembangkan oleh B. Roy dan meliputi dua fase:

1. Membangun hubungan outranking dari K.

2. Eksploitasi dari hubungan ini memberikan jawaban optimasi kriteria dalam paradigma permasalahan multikriteria.

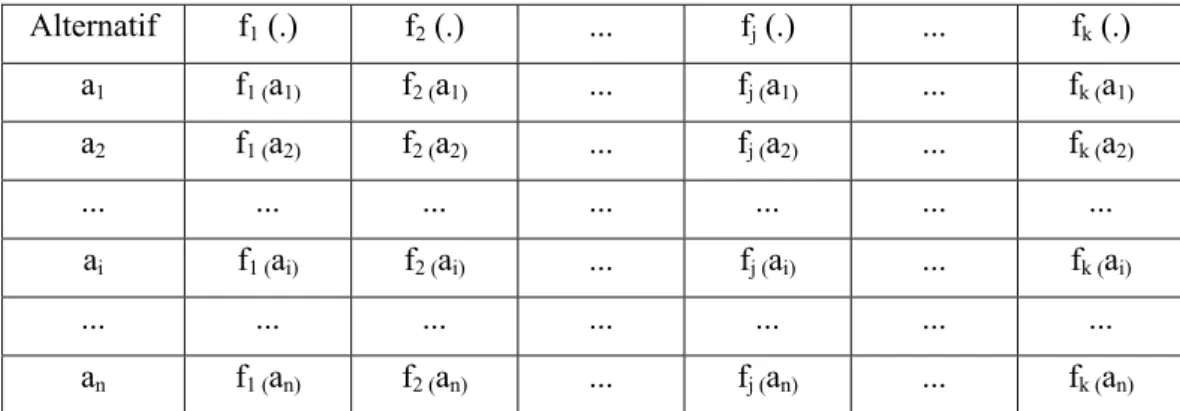

Dalam fase pertama, nilai hubungan outranking berdasarkan pertimbangan dominasi masing-masing kriteria indeks preferensi ditentukan dan nilai outranking secara grafis disajikan berdasarkan preferensi dari pembuat keputusan. Data dasarnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Dasar Analisis Promethee

Alternatif f1 (.) f2 (.) ... fj (.) ... fk (.) a1 f1 (a1) f2 (a1) ... fj (a1) ... fk (a1) a2 f1 (a2) f2 (a2) ... fj (a2) ... fk (a2) ... ... ... ... ... ... ... ai f1 (ai) f2 (ai) ... fj (ai) ... fk (ai) ... ... ... ... ... ... ... an f1 (an) f2 (an) ... fj (an) ... fk (an)

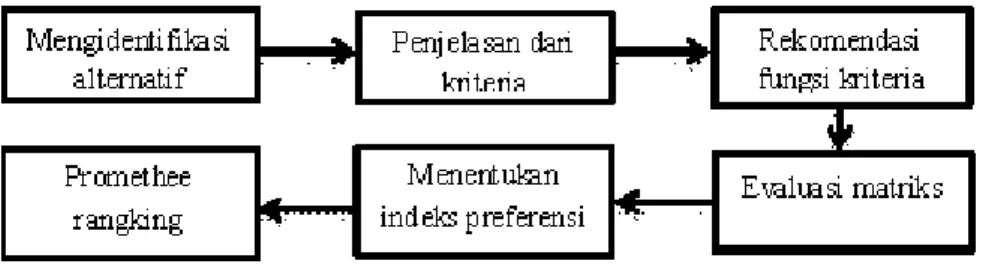

2.2.1 Proses Promethee

Gambar 2.2 Diagram Proses Promethee

Langkah-langkah yang digunakan metode ini adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi alternatif.

2. Penjelasan dari kriteria, alternatif (a) dievaluasi pada beberapa kriteria (k), yang harus dimaksimalkan atau diminimalkan.

3. Rekomendasi fungsi preferensi untuk keperluan aplikasi. Dalam Promethee disajikan enam fungsi kriteria. Hal ini tentu saja tidak mutlak, tetapi bentuk ini cukup baik untuk beberapa kasus.

4. Evaluasi matrik. Saat kriteria dan alternatif sudah terpilih, langkah selanjutnya adalah membuat matrik payoff. Table matrik ini untuk setiap pasangan kriteria-kriteria, ukuran kuantitatif dan kualitatif dari efek yang dihasilkan oleh alternatif berhubungan dengan kriteria tersebut. Suatu matrik dapat terdiri dari data ukuran kardinal atau skala ordinal.

5. Menentukan indeks preferensi multikriteria. Preferensi dinyatakatan dengan angka antara 0 dan 1, dan dinilai dengan prosedur tertentu

6. Promethee ranking. Arah dalam grafik nilai outrangking ditentukan berdasarkan leaving flow dan entering flow. Leaving flow adalah jumlah nilai garis lengkung yang memiliki arah menjauh dari node a dan hal ini merupakan karakter pengukuran outrangking. Penjelasan dari hubungan outranking dibangun atas pertimbangan untuk aksi pada grafik nilai outranking, berupa urutan parsial (Promethee) dan urutan lengkap (Promethee) pada sejumlah aksi yang mungkin, yang dapat diusulkan pada pembuat keputusan untuk memperkaya penyelesaian masalah karakteristik data.

2.2.2 Dominasi Kriteria

Nilai f merupakan nilai nyata dari suatu kriteria:

...(1)

dan tujuan berupa prosedur optimasi. Untuk setiap alternatif merupakan evaluasi dari alternatif tersebut untuk suatu kriteria. Pada saat dua alternatif dibandingkan, a,b K, harus dapat ditentukan perbandingan preferensinya.

Penyampaian intensitas (P) dari preferensi alternatif a terhadap alternatif b sedemikian rupa sehingga :

a. P (a,b) = 0, menunjukkan tidak ada perbedaan antara alternatif a dan alternatif b berdasarkan semua kriteria.

b. P (a,b) ~ 0, menunjukkan preferensi yang lemah untuk alternatif a > alternatif b berdasarkan semua kriteria.

c. P (a,b) ~ 1, menunjukkan preferensi yang kuat untuk alternatif a > alternatif b berdasarkan semua kriteria.

d. P (a,b) = 1, berarti mutlak preferensi dari a lebih baik dari b.

Dalam metode ini, fungsi preferensi seringkali menghasilkan nilai fungsi yang berbeda antara dua evaluasi, sehingga :

P (A,B) = P{f(A) – f (B)}...(2) dimana:

A = alternatif A B = alternatif B

P(A,B) = preference index alternatif A terhadap alternatif B f(A) = nilai fungsi alternatif A

f(B) = nilai fungsi alternatif B

Untuk semua kriteria, suatu alternatif akan dipertimbangkan memiliki nilai kriteria yang lebih baik ditentukan oleh nilai f dan akumulasi dari nilai ini menentukan nilai preferensi atas masing-masing alternatif yang akan dipilih.

2.2.3 Rekomendasi Fungsi Preferensi untuk Keperluan Aplikasi

Dalam Promethee disajikan enam bentuk fungsi preferensi kriteria, yaitu kriteria biasa (usual criterion), kriteria Quasi (Quasi criterion), kriteria dengan preferensi linier (U-shape criterion), kriteria level (level criterion), kriteria dengan preferensi linier dan area yang tidak berbeda (V-shapecriterion), kriteria Gaussian (Gaussian criterion). Hal ini tentu saja tidak mutlak, tetapi bentuk ini cukup baik untuk beberapa kasus.

Untuk memberikan gambaran yang baik terhadap area yang tidak sama, digunakan fungsi selisih nilai kriteria antaralternatif H (d) dimana hal ini mempunyai hubungan langsung pada fungsi preferensi P:

a, b א A f (a) > f (b) ֞ a P b

f (a), f (b) f (a) = f (b) ֞ a I b

dimana:

a = alternatif a b = alternatif b

f(a) = nilai fungsi alternatif a f(b) = nilai fungsi alternatif b

a P b = alternatif a outrank alternatif b

a I b = alternatif a tidak beda dengan alternatif b

Dalam Promethee disajikan enam bentuk fungsi preferensi kriteria. Enam preferensi tersebut adalah sebagai berikut:

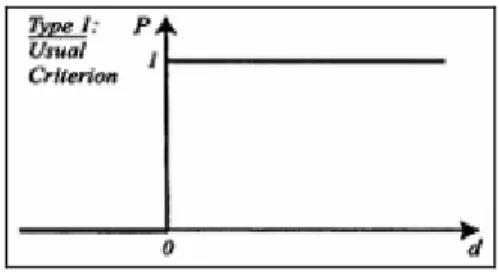

2.2.4.1 Kriteria Biasa (Usual Criterion)

H(d) = ………..(3)

dimana:

H(d) = fungsi selisih kriteria antar alternatif d = selisih nilai kriteria {d= f(a) – f(b)}

Tipe usual adalah tipe dasar, yang tidak memiliki nilai threshold atau kecenderungan dan tipe ini jarang digunakan. Pada kasus ini, tidak ada beda (sama penting) antara a dan b jika dan hanya jika f(a) = f(b) : apabila nilai kriteria pada masing-masing alternatif memiliki nilai berbeda, pembuat keputusan membuat preferensi mutlak untuk alternatif memiliki nilai yang lebih baik. Fungsi H(d) untuk preferensi disajikan pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Usual Criterion

(Sumber: J.P. Brans, dan B.Mareschal, 1997)

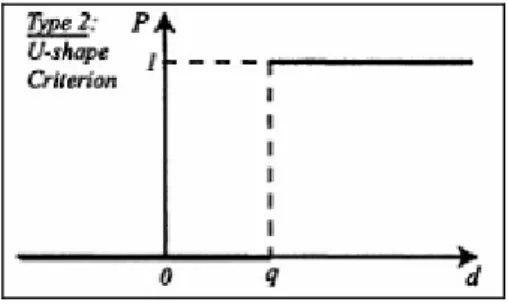

2.2.4.2 Kriteria Quasi (Quasi Criterion)

H(d) = ………....(4)

dimana:

Tipe quasi sering digunakan dalam penilaian suatu data dari segi kualitas atau mutu, yang mana tipe ini menggunakan satu threshold atau kecenderungan yang sudah ditentukan, dalam kasus ini threshold itu adalah indifference. Indifference ini biasanya dilamabangkan dengan karakter m atau q, dan nilai indifference harus diatas 0 (nol). Suatu alternatif memiliki nilai preferensi yang sama penting selama selisih atau nilai P(x) dari masing-masing alternatif tidak melebihi nilai threshold. Apabila selisih hasil evaluasi untuk masing-masing alternatif melebihi nilai m maka terjadi bentuk preferensi mutlak, jika pembuat memutuskan menggunakan kriteria ini, maka decision maker tersebut harus menentukan nilai m, dimana nilai ini dapat dijelaskan pengaruh yang signifikan dari suatu kriteria.

Gambar 2.4 Quasi Criterion

(Sumber: J.P. Brans, dan B.Mareschal, 1997)

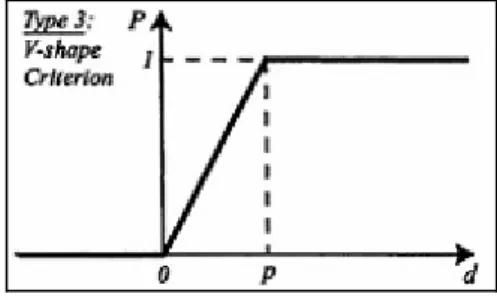

2.2.4.3 Kriteria dengan Preferensi Linier

H(d) = ...(5) dimana:

p = nilai dari kecenderungan atas pada kriteria preferensi linier

Tipe linier sering digunakan dalam penilaian dari segi kuantitatif atau banyaknya jumlah, yang mana tipe ini juga menggunakan satu threshold atau kecenderungan yang sudah ditentukan, dalam kasus ini threshold itu adalah preference. Kriteria preferensi linier dapat menjelaskan bahwa selama nilai selisih

memiliki nilai yang lebih rendah dari p, preferensi dari pembuat keputusan meningkat secara linier dengan nilai d. Jika nilai d lebih besar dibandingkan dengan nilai p, maka terjadi preferensi mutlak, sesuai dengan persamaan (5).

Gambar 2.5 Kriteria Preferensi Linier (Sumber: J.P. Brans, dan B.Mareschal, 1997)

Pada saat pembuat keputusan mengidentifikasi beberapa kriteria untuk tipe ini, harus ditentukan nilai dari kecenderungan atas (nilai p). Dalam hal ini, nilai d diatas p telah dipertimbangkan akan memberikan preferensi mutlak dari suatu alternatif.

Pada saat pembuat keputusan mengidentifikasi beberapa kriteria untuk tipe ini, harus menentukan nilai dari kecenderungan atas (nilai p). Dalam hal ini, nilai d diatas p telah dipertimbangkan akan memberikan preferensi mutlak dari satu alternatif.

2.2.4.4 Kriteria Level (Level Criterion)

H(d) = …….…………..……….(6)

Tipe ini mirip dengan tipe quasi yang sering digunakan dalam penilaian suatu data dari segi kualitas atau mutu. Dalam kasus ini, kecenderungan tidak berbeda q dan kecenderungan preferensi p adalah ditentukan secara simultan. Jika d berada diantara nilai q dan p, hal ini berarti situasi preferensi yang lemah (H(d) = 0,5). Pembuat keputusan telah menentukan kedua kecenderungan untuk kriteria ini.

Gambar 2.6 Level Criterion

(Sumber: J.P. Brans, dan B.Mareschal, 1997)

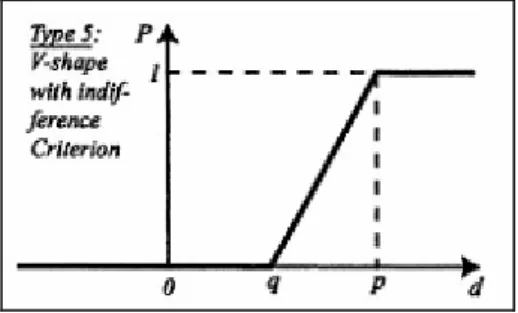

2.2.4.5 Kriteria dengan Preferensi Linier dan Area yang Tidak Berbeda

H(d) = .…………....(7)

Tipe linear dan area yang tidak berbeda juga mirip dengan tipe linear yang sering digunakan dalam penilaian dari segi kuantitatif atau banyaknya jumlah. Pada kasus ini, pengambil keputusan mempertimbangkan peningkatan preferensi secara linier dari tidak berbeda hingga preferensi mutlak dalam area antara dua kecenderungan q dan p. Dimana dua parameter tersebut sudah ditentukan sebelumnya.

Gambar 2.7 Kriteria dengan Preferensi Linier dan Area Yang Tidak Berbeda (Sumber: J.P. Brans, dan B.Mareschal, 1997)

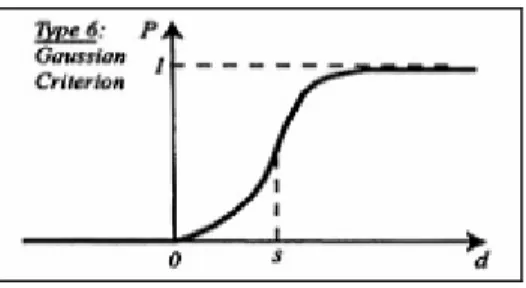

H(d) = …...…………. (8)

dimana:

= kriteria Gaussian

Tipe gaussian sering digunakan untuk mencari nilai aman atau titik aman pada data yang bersifat continue atau berjalan terus. Fungsi ini bersyarat apabila telah ditentukan nilai , dimana dapat dibuat berdasarkan distribusi normal dalam statistik atau nilai standar deviasi.Pengambilan keputusan mempertimbangkan peningkatan preferensi secara linier dari tidak berbeda hingga preferensi mutlak dalam area antara dua kecenderungan m dan n.

Gambar 2.8 Gaussian Criterion (Sumber: J.P. Brans, dan B.Mareschal, 1997)

2.2.5 Nilai threshold atau kecenderungan

Enam tipe dari penyamarataan kriteria bisa dipertimbangkan dalam metode Promethee, tiap-tiap tipe bisa lebih mudah ditentukan nilai kecenderungannya atau parameternya karena hanya satu atau dua parameter yang mesti ditentukan. Hanya tipe usual (biasa) saja yang tidak memiliki nilai parameter.

a. Indifference threshold yang biasa dilambangkan dalam karakter m atau q. Jika nilai perbedaan (x) di bawah atau sama dengan nilai indifferencex ≤ m maka x dianggap tidak memiliki nilai perbedaan x = 0.

b. Preference threshold yang biasa dilambangkan dalam karakter n atau p. Jika nilai perbedaan (x) di atas atau sama dengan nilai preferencex ≥ n maka perbedaan tersebut memiliki nilai mutlak x = 1.

c. Gaussian threshold yang biasa dilambangkan dalam karakter σ serta diketahui dengan baik sebagai parameter yang secara langsung berhubungan dengan nilai standar deviasi pada distribusi normal.

2.2.6 Indeks Preferensi Multikriteria

Tujuan pembuat keputusan adalah menetapkan fungsi preferensi Pi dan bobot (weight)

πi untuk semua kriteria fi ( i = 1, ..., k) dari masalah optimasi kriteria majemuk. Bobot

(weight) πi merupakan ukuran relatif dari kepentingan kriteria fi jika semua kriteria

memiliki nilai kepentingan yang sama dalam pengambilan keputusan maka semua nilai bobot adalah sama.

Indeks preferensi multi kriteria ditentukan berdasarkan rata-rata bobot dari fungsi preferensi Pi.

...(9)

merupakan intensitas preferensi pembuat keputusan yang menyatakan bahwa alternatif a lebih baik dari alternatif b dengan pertimbangan secara simultan dari keseluruh kriteria. Hal ini dapat disajikan dengan nilai antara nilai 0 dan 1, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. = 0 menunjukkan preferensi yang lemah untuk alternatif a > alternatif b berdasarkan semua kriteria.

b. = 1 menunjukkan preferensi yang kuat untuk alternatif a > alternatif b berdasarkan semua kriteria.

Indeks preferensi ditentukan berdasarkan nilai hubungan outranking pada sejumlah kriteria dari masing-masing alternatif. Hubungan ini dapat disajikan sebagai grafik nilai outranking, node-nodenya merupakan alternatif berdasarkan penilaian

kriteria tertentu. Diantara dua node (alternatif), a dan b, merupakan garis lengkung yang mempunyai nilai dan (tidak ada hubungan khusus antara

dan ).

2.2.7 Promethee Ranking

Perhitungan arah preferensi dipetimbangkan berdasarkan nilai indeks : 1. Leaving flow

Jumlah dari yang memiliki arah menjauh dari node a. dan hal ini merupakan pengukuran outrangking. Untuk setiap node a dalam grafik nilai outranking ditentukan berdasarkan leaving flow, dengan persamaan:

...(10) dimana menunjukkan preferensi bahwa alternatif a lebih baik dari alternatif x.

2. Entering flow

Entering flow adalah jumlah dari yang memiliki arah mendekat dari node a dan hal ini merupakan karakter pengukuran outrangking. Entering flow diukur berdasarkan karakter outranked dari a.

...(11) 3. Net flow

Net flow diukur dengan menghitung selisih leaving flow dan entering flow. ...(12) Keterangan:

1. = menunjukkan preferensi bahwa alternatif a lebih baik dari alternatif x.

2. = menunjukkan preferensi bahwa alternatif x lebih baik dari alternatif a.

3. = Leaving flow, digunakan untuk menentukan urutan prioritas pada proses Promethee I yang menggunakan urutan parsial.

4. = Entering flow, digunakan untuk menentukan urutan priorotas pada proses Promethee I yang menggunakan urutan parsial.

5. = Net flow, digunakan untuk menghasilkan keputusan akhir penentuan urutan dalam menyelesaikan masalah sehingga menghasilkan urutan lengkap. Penjelasan dari hubungan outranking dibangun atas pertimbangan untuk masing-masing alternatif pada grafik nilai outranking, berupa urutan parsial (Promethee I) atau urutan lengkap (Promethee II) pada sejumlah alternatif yang mungkin, yang dapat diusulkan kepada pembuat keputusan untuk memperkaya penyelesaian masalah.

2.2.7.1 Promethee I

Nilai terbesar pada leaving flow dan nilai yang kecil dari entering flow merupakan alternatif yang terbaik. Leaving flow dan entering flow menyebabkan:

a P+ b jika + (a) > + (b) a I+ b jika + (a) = + (b) a P- b jika - (a) > - (b)

a I- b jika - (a) = - (b)

Keterangan:

a P+ b = nilai leaving flow alternatif a outrank alternatif b a I+ b = nilai leaving flow alternatif a tidak bedaalternatif b a P- b = nilai entering flow alternatif a outrank alternatif b a I- b = nilai entering flow alternatif a tidak bedaalternatif b

+ (a) = Leaving flow alternatif a, digunakan untuk menentukan urutan prioritas pada

proses Promethee I yang menggunakan urutan parsial.

+ (b) = Leaving flow alternatif b, digunakan untuk menentukan urutan prioritas pada

- (a) = Entering flow alternatif a, digunakan untuk menentukan urutan prioritas pada

proses Promethee I yang menggunakan urutan parsial.

-(b) = Entering flow alternatif b, digunakan untuk menentukan urutan prioritas pada

proses Promethee I yang menggunakan urutan parsial.

Promethee I menampilkan partial preorder (PI, II, RI) dengan mempertimbangkan interseksi dari dua preorder:

Keterangan:

a PI b = partial preorder yang menunjukkan alternatif a outrank alternatif b

a II b = partial preorder yang menunjukkan alternatif a tidak beda alternatif b

a RI b =partial preorder yang menunjukkan alternatif a incomparable dengan

alternatif b

Partial preorder diajukan kepada pembuat keputusan, untuk membantu pengambilan keputusan masalah yang dihadapinya. Dengan menggunakan metode Promethee I masih menyisakan bentuk incomparable, atau dengan kata hanya memberikan solusi partial preorder (sebagian).

2.2.7.2 Promethee II

Dalam kasus complete preorder dalam K adalah penghindaran dari bentuk incomparable, Promethee II complete preorder (PII, III) disajikan dalam bentuk net flow disajikan berdasarkan pertimbangan persamaan:

a PII b jika (a) > (b)

a IIIb jika (a) = (b)

Keterangan:

a PII b = complete preorder yang menunjukkan alternatif a outrank alternatif b

a IIIb = complete preorder yang menunjukkan alternatif a tidak beda alternatif b

(a) = Net flow alternatif a, digunakan untuk menghasilkan keputusan akhir penentuan urutan dalam menyelesaikan masalah sehingga menghasilkan urutan lengkap.

(b) = Net flow alternatif b, digunakan untuk menghasilkan keputusan akhir penentuan urutan dalam menyelesaikan masalah sehingga menghasilkan urutan lengkap.

2.3 Peledakan

Peledakan (blasting ; explosion) merupakan kegiatan pemecahan suatu material (batuan) dengan menggunakan bahan peledak atau proses terjadinya ledakan. Beberapa istilah dalam peledakan :

1. Peledakan bias (refraction shooting) merupakan peledakan di dalam lubang atau sumur dangkal untuk menimbulkan getaran guna penyelidikan geofisika cara seismik bias.

2. Peledakan bongkah (block holing) merupakan peledakan sekunder untuk pengecilan ukuran bongkah batuan dengan cara membuat lobang tembak berdiatemeter kecil dan diisi sedikit bahan peledak

3. Peledakan di udara (air shooting) merupakan cara menimbulkan energi seismik di permukaan bumi dengan meledakkan bahan peledak di udara

4. Peledakan lepas gilir (off-shift blasting) merupakan peledakan yang dilakukan di luar jam gilir kerja

5. Peledakan lubang dalam (deep hole blasting) merupakan cara peledakan jenjang kuari atau tambang terbuka dengan menggunakan lubang tembak yang dalam disesuaikan dengan tinggi jenjang

6. Peledakan parit (ditch blasting) merupakan proses peledakan dalam pembuatan parit

7. Peledakan teredam (cushion blasting) merupakan cara peledakan dengan membuat rongga udara antara bahan peledak dan sumbat ledak atau membuat lubang tembak yang lebih besar dari diameter dodol sehingga menghasilkan getaran yang relatif lembut

2.3.1 Bahan Peledak

Bahan peledak yang dimaksudkan adalah bahan peledak kimia yang didefinisikan sebagai suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, atau

campurannya yang apabila diberi aksi panas, benturan, gesekan atau ledakan awal akan mengalami suatu reaksi kimia eksotermis sangat cepat dan hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas disertai panas dan tekanan sangat tinggi yang secara kimia lebih stabil.

2.3.2 Klasifikasi Bahan Peledak

Sampai saat ini terdapat berbagai cara pengklasifikasian bahan peledak kimia, namun pada umumnya kecepatan reaksi merupakan dasar pengklasifikasian tersebut. Menurut R.L. Ash (1962), bahan peledak kimia dibagi menjadi:

a. Bahan peledak kuat (high explosive)

Bila memiliki sifat detonasi atau meledak dengan kecepatan reaksi antara 5.000 – 24.000 fps (1.650 – 8.000 m/s)

b. Bahan peledak lemah (low explosive)

Bila memiliki sifat deflagrasi atau terbakar kecepatan reaksi kurang dari 5.000 fps (1.650 m/s).

2.3.3 Tujuan Peledakan

PT. Pamapersada Nusantara site Baya menggunakan metode pertambangan terbuka dengan pola open pit. Peledakan yang ideal adalah peledakan yang aman dan menimbulkan gangguan lingkungan paling sedikit.

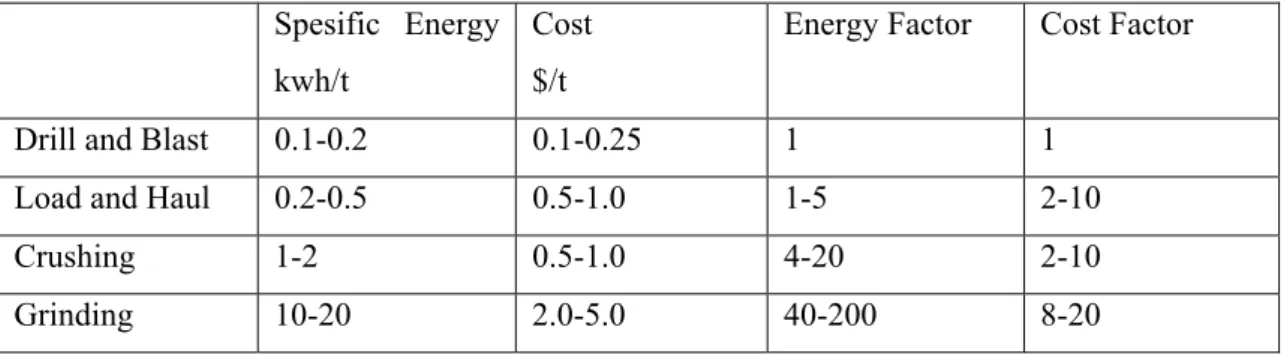

Tabel 2.2 Tabel Perbandingan Biaya Produksi

Spesific Energy

kwh/t

Cost $/t

Energy Factor Cost Factor Drill and Blast 0.1-0.2 0.1-0.25 1 1

Load and Haul 0.2-0.5 0.5-1.0 1-5 2-10

Crushing 1-2 0.5-1.0 4-20 2-10

Grinding 10-20 2.0-5.0 40-200 8-20

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk skala yang besar, proses drilling dan blasting adalah proses yang paling murah dan memerlukan sedikit energi

dibandingkan dengan proses penambangan yang lain. Oleh karena itu proses pengeboran dan peledakan harus dioptimalisasi.

Suatu operasi peledakan dikatakan baik dan berhasil pada kegiatan pertambangan apabila (Koesnaryo,2001):

1. Target produksi terpenuhi (dinyatakan dalam ton/hari atau ton/bulan).

2. Penggunaan bahan peledak efisien yang dinyatakan dalam jumlah batuan yang berhasil dibongkar per kilogram bahan peledak (disebut Powder Factor). 3. Diperoleh fragmentasi batuan berukuran merata dengan sedikit bongkah

(kurang dari 15 % dari jumlah batuan yang terbongkar per peledakan).

4. Diperoleh dinding batuan yang stabil dan rata (tidak ada overbreak, overhang, retakan-retakan).

5. Aman.

6. Dampak terhadap lingkungan (flyrock, getaran, kebisingan, gas beracun, debu) minimal.

Untuk memperoleh peledakan dengan kriteria-kriteria tersebut, maka diperlukan perencanaan dan pengawasan yang baik terhadap proses peledakan.