1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi mampu mengubah kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pola produksi, pola distribusi, dan pola konsumsi. Pola ekonomi terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Inovasi teknologi dan kreativitas ilmu pengetahuan juga menggeser orientasi ekonomi dari ekonomi pertanian, ekonomi industri, ekonomi jasa, ekonomi informasi, hingga pada akhirnya ekonomi kreatif. (Departemen Perdagangan, Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2005, dalam Suryana 2012). Ekonomi kreatif sangat berperan dalam menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan (sustainable economic) dan ekonomi hijau (green economic) karena sumberdaya ekonomi kreatif akan terus terbarukan serta tidak akan habis dan berkurang. Selama ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang maka kekayaan intelektual sebagai sumberdayanya akan terus berkembang dan dapat mengatasi kelangkaan.

Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreativitas berfikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang memiliki nilai dan bersifat komersil. UNCTAD dalam Creative Economy Report tahun 2008 mengungkapkan bahwa dalam konteks ekonomi, kreativitas menunjukkan suatu formulasi ide-ide baru dan menerapkan ide-ide tersebut untuk menghasilkan pekerja-pekerja yang berasal dari produk-produk seni dan budaya, kreasi-kreasi yang memiliki fungsi, penemuan ilmu pengetahuan, dan penerapan teknologi. Menurut Kelompok Kerja Desain Power Kementerian Perdagangan RI, dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2014-2015 (2009) mengemukakan bahwa ekonomi kreatif merupakan era ekonomi baru yang mengutamakan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan (stock of knowledge) dari sumberdaya manusia (human resources)

2 sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Aktor penggerak ekonomi kreatif terdiri atas cendekiawan, pebisnis, dan pemerintah. Ketiga aktor tersebut disebut system triple helix yang di populerkan oleh Henry Etzkowitz dan Loet Leydesdorff tahun 2000 dalam bukunya berjudul The Dinamics of Innovation (dalam Suryana, 2013).

Inti utama ekonomi kreatif adalah industri kreatif, yang melakukan proses penciptaan melalui penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa baru yang bersifat komersial. Industri kreatif berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya kreasi dan daya cipta idividu yang mencakup berbagai bidang/sektor seperti : periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, desain fesyen, video, film, dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, serta riset, dan pengembangan. Industri kreatif tumbuh pada sebagian besar lapisan ekonomi mulai yang berskala besar, menengah, maupun kecil. Industri kreatif memiliki keunikan, dimana sebagian besar sumberdayanya ditopang oleh faktor sosial, budaya bangsa, kearifan lokal, kelestarian lingkungan, dan keunikan lainnya yang digabungkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga industri ini mendapatkan pasar yang cukup luas di masyarakat Indonesia dan banyak produk-produk dari industri kreatif Indonesia yang di ekspor ke luar negeri seperti kerajinan tangan dan barang antik lainnya.

Suatu kegiatan industri erat kaitannya dengan pengelompokkan industri atau fenomena klaster. Fenomena klaster telah menarik perhatian para ekonom untuk terjun dalam studi masalah lokasi sehingga memunculkan paradigma baru serta disebut dengan geografi ekonomi baru (new economic geography atau geographical economics). Perkembangan dan pertumbuhan industri khususnya industri skala kecil dan menengah khususnya Italia mampu menunjukkan IKM dalam klaster tersebut berkembang pesat dan lebih flexible menghadapi perubahan pasar dibandingkan IKM yang beroperasi sendiri di luar klaster. Pendekatan klaster industri merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk dapat

3 memajukan industri skala kecil yang berusaha mengoptimalkan pembangunan melalui konsep keterkaitan dalam aktivitas ekonomi masing dalam mencapai keunggulan kompetitifnya dalam cakupan wilayah regional atau fungsional ekonomi tertentu. Melalui pendekatan ini, diharapkan terjadi pola keterkaitan antar kegiatan baik dalam sektor industri itu sendiri (keterkaitan horizontal) maupun antara sektor industri dengan seluruh jaringan produksi dan distribusi yang terkait dengan industri inti (keterkaitan vertikal). Sehingga biaya ekonomi produksi dapat lebih efisien dengan penguatan klaster yang akan meningkatkan daya saing industri dan diharapkan dapat menghadapi persaingan global melalui keuntungan aglomerasi.

Yogyakarta sebagai salah satu sentra kreatif berpotensi besar dalam mengembangkan industri kreatif tersebut seiring dengan industri yang memproduksi sablon kaos berkembang. Sebelumnya industri tersebut belum marak, seiring dengan kemunculan berbagai macam usaha toko dalam bentuk Distro atau Distribution Outlet dan Factory Outlet menjadikan hal ini sebagai pemicu tumbuh kembangnya industri produksi kaos. Desain kreasi dari sablon kaos sangat beragam, tujuannya untuk menawarkan sebuah desain kepada pecinta kaos bahwa desain kaos belum mati. Menjamurnya industri sablon kaos tersebut, membuat persaingan pasar menjadi sangat ketat. Selain bersaing dalam hal harga, juga dalam hal desain gambar.

Pelaku yang terlibat di dalam industri distro pada umumnya adalah anak muda. Anak muda tertarik untuk bergabung ke dalamnya karena diawali dengan rasa ingin mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Kreativitas tersebut didasarkan kepada minat (kemampuan individual) untuk memunculkan ide kreatif dalam menciptakan ataupun memodifikasi produk pakaian sehari – hari. Produk yang dihasilkan tentunya tidak diproduksi secara massal dan memiliki karakter tersendiri yang bersifat lebih personal atau limited edition (Prabowo, 2013).

4 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, industri erat kaitannya dengan fenomena klaster yang mempertimbangkan kedekatan lokasi geografis dan kesamaan industri. Teori lokasi industri menurut Weber (1909 dalam Kuncoro, 2002) lokasi industri menggunakan prinsip minimasi biaya transportasi/biaya produksi dengan mempertimbangkan kedekatan dengan input (bahan baku dan tenaga kerja lokal), biaya transportasi (distribusi produk), dan faktor aglomerasi (keuntungan aglomerasi).

Adanya pengklasteran dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan aglomerasi. Marshall (dalam Kuncoro, 2000), pembentukan klaster bisa membantu industri khususnya industri kecil untuk meningkatkan daya saing. Adanya aglomerasi perusahaan-perusahaan sejenis yang mempunyai kesamaan maupun keterkaitan aktivitas akan membatasi eksternalitas ekonomi yang dihasilkan dan akan mengurangi/menurunkan biaya produksi perusahaan yang tergabung dalam klaster. Keuntungan yang dihasilkan dari pembentukkan klaster antara lain peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Selain itu, menurut teori Losch (1939) bahwa lokasi penjualan produk berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat dijaringnya. Maka semakin jauh dari tempat penjual, konsumen enggan membeli karena biaya transportasi (semakin jauh tempat penjualan) semakin mahal.

Implikasi dari teori lokasi industri tersebut, produk akhir dalam kegiatan industri akan memilih lokasi dekat dengan bahan baku (memperhitungkan faktor produksi) atau mendekati konsumen (memperhitungkan pasar). Apabila keuntungan aglomerasi lebih besar, maka lokasi industri akan dipusatkan sehingga membentuk klaster. Jika keuntungan aglomerasi lebih kecil, maka lokasi industri cenderung untuk disebar. Montgomery (1988, dalam Kuncoro, 2002) mendefinisikan aglomerasi merupakan konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena adanya penghematan dari lokasi yang berdekatan (economies of proximity) yang diasosiasikan dengan klaster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen. Sedangkan menurut Markusen (1996, dalam Kuncoro, 2002) aglomerasi merupakan suatu lokasi yang tidak mudah berubah akibat adanya

5 penghematan ekternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain dan penyedia jasa-jasa.

Klaster dan aglomerasi industri tersebut biasanya menguntungkan dalam hal ketersediaan bahan baku, infrastruktur, dan distribusi produk. Klaster dan aglomerasi industri umumnya digunakan pada industri yang berbasis ekonomi pertanian. Berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh rumusan masalah dalam rangka Analisis Pola Distribusi Klaster Distro di Sebagian Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, antara lain:

a. bagaimanakah distribusi keruangan distro di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman?

b. bagaimanakah pola kluster industri distro di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman?

c. faktor-faktor apa yang mempengaruhi pola klaster distro di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

a. Mengetahui distribusi keruangan distro di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

b. Menganalisis pola kluster industri distro di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

c. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pola kluster distro di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

1.4 Manfaat Penelitian a. Manfaat Akademis

Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah Teori Keruangan khususnya spatial pattern analysis yang berupa titik sebagai sebaran elemen-elemen pembentuk ruang. Selain itu, juga mata kuliah Pengembangan Kawasan Industri dan Ekonomi Wilayah terutama faktor

6 lokasi sehingga dengan melakukan penelitian ini, penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat memahami dan memperoleh informasi yang bermanfaat.

b. Manfaat dalam Implementasi atau Praktik

Penelitian ini memfokuskan kepada sebaran lokasi dan pola klaster pada industri kreatif distro, sehingga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengembangkan outlet industri kreatif yang berupa distro terutama mengenai lokasi.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Pendekatan Keruangan

Pendekatan keruangan merupakan salah satu pendekatan yang ada di dalam studi geografi. Pendekatan keruangan merupakan suatu metode untuk memahami atau mengkaji gejala tertentu supaya mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang dalam hal ini ruang sebagai variabel utama dalam analisisnya (Yunus, 2010). Istilah ruang (space) mempunyai dua arti, yaitu arti secara absolut dan relatif. Ruang dalam arti absolut adalah ruang riil, dapat diamati oleh indera penglihatan secara langsung maupun tidak yang berada di permukaan bumi. Sedangkan dalam arti relatif, ruang adalah konsep yang diciptakan oleh manusia dan bersifat sangat persepsual (persepsi orang), batas-batasnya sulit ditentukan, dan sulit untuk diamati. Yunus (2006) mengungkapkan terdapat 9 tema dalam konsep pendekatan keruangan diantaranya:

a. Analisis pola keruangan b. Analisis struktur keruangan c. Analisis proses keruangan d. Analisis interaksi keruangan e. Analisis organisasi keruangan f. Analisis asosiasi keruangan g. Analisis komparasi keruangan

7 h. Analisis kecenderungan keruangan

i. Analisis sinergisme keruangan

Kompleksitas gejala permukaan bumi dapat diklasifikasikan ke dalam 2 golongan, yaitu ditinjau dari proses terbentuknya dan ditinjau dari ekspresi keruangannya. Peta sebagai media yang mampu menggambarkan kompleksitas gejala di permukaan bumi yang mendasarkan pada eksistensi keruangannya. Sebuah peta rupa bumi/topografi pada umumnya memiliki 3 kenampakan utama, yaitu kenampakan titik, kenampakan garis, dan kenampakan area.

Analisis pola keruangan membutuhkan batasan mengenai batasan konsep pola (pattern) dan ruang (space). The Webster’s Third New International Dictionary (1996, dalam Yunus : 2010) yang dimaksud dengan pola (pattern):

…the word pattern can be defined as a typical distribution of objects (can be points, lines, or area), a given or detectable organization of spasial unis….

Pola dapat diartikan secara komprehensif sebagai kekhasan distribusi/sebaran objek/gejala tertentu yang dapat berupa titik, garis, maupun area pada bagian permukaan bumi di dalam ruang atau wilayah. Sehingga pola keruangan dapat diartikan sebagai kekhasan sebaran keruangan yang gejalanya dapat berupa titik, garis, maupun area. Tahapan dalam menganalisis pola keruangan, yaitu dengan mengabstrasikan kenampakan-kenampakan elemen pembentuk ruang (titik, garis, maupun area) dan mengklasifikasikan kekhasan sebaran dari elemen pembentuk ruang tersebut, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan geografis. Sebaran keruangan atau distribusi spasial dari outlet distro dapat digambarkan melalui sebaran elemen pembentuk ruang yang berupa titik-titik koordinat, kemudian digambarkan ke dalam suatu peta distribusi keruangan outlet distro sehingga dapat dianalisis pola sebarannya (teratur, acak/mengelompok) dan spesifikasi sebarannya (random, reguler, clustered.

8 1.5.2 Teori Lokasi

Landasan dari sebuah lokasi adalah ruang, tanpa ruang tidak mungkin ada lokasi. Lokasi dapat menggambarkan posisi pada ruang di permukaan bumi (dapat ditentukan/diketahui lintang dan bujurnya). Hal yang penting dalam studi lokasi atau ruang bukanlah kemampuan dalam mengetahui posisi benda/kegiatan di suatu lokasi tertentu, melainkan analisis dan dampak dari hubungan atau keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya karena lokasinya berdekatan atau berjauhan dengan kata lain jarak sebagai unsur penting dalam ruang. Jarak mampu menciptakan daya tarik seseorang terhadap suatu kegiatan.

1.5.2.1 Teori Lokasi Industri Weber

Teori Weber (1909) dalam bukunya yang berjudul Uber den Standort der Industrien, kemudian diterjemahkan dalam bahasa inggis dengan judul Alfred Weber’s Theory of Location of Industries oleh C.J. (dalam Robinson 2005). Pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimisasi biaya. Prinsip teori Weber adalah :“penentuan lokasi industri ditempatkan di tempat-tempat yang resiko biaya atau ongkosnya paling murah atau minimal (least cost location)“.

Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi lokasi industri, yaitu biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan kekuatan aglomerasi atau deaglomerasi. Biaya transportasi dan upah tenaga kerja menjadi faktor utama dalam menentukan pola lokasi industri.

Biaya transportasi dapat didefinisikan sebagai jarak, sehingga semakin jauh jarak yang ditempuh oleh konsumen maka biaya transportasinya semakin besar dalam memperoleh suatu produk/barang. Selain itu, biaya tenaga kerja dapat mempengaruhi lokasi industri, hal tersebut dikarenakan apabila tenaga kerja mengumpul atau mengelompok

9 dalam suatu kawasan, maka biaya untuk upah pekerja/buruh dan penyediaan sarana prasarana untuk buruh lebih sedikit.

Penjelasan mengenai keterkaitan biaya transportasi dengan bahan baku, Weber menggunakan konsep segitiga lokasi atau locational triangle untuk memperoleh lokasi optimum. Untuk menunjukkan apakah lokasi optimum tersebut lebih dekat ke lokasi bahan baku atau pasar, Weber merumuskan indeks material (IM). Sehingga lokasi industri akan memilih lokasi yang identik dengan keuntungan yang maksimum dimana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum. Lokasi industri ditempatkan pada tempat-tempat yang biayanya paling minimal. Lokasi industri paling ideal mempunyai biaya transportasi untuk pengangkutan bahan mentah dan hasil produksi yang paling rendah. Namun untuk memperoleh suatu kondisi tersebut perlu disumsikan pada pra-kondisi sebagai berikut:

a. Pada wilayah homogen dalam hal topografi, iklim dan penduduknya, b. Sumber daya bahan mentah hanya terdapat pada tempat-tempat

tertentu,

c. Upah buruh, baik yang sudah baku maupun yang menjadi persaingan antar penduduk,

d. Transportasi, tergantung bobot bahan mentah yang diangkut serta jarak antara bahan mentah dan lokasi pabrik,

e. Adanya kompetisi antar pabrik,

f. Pemikiran rasional manusia, sebagai pembuktian pra-kondisi yang diasumsikan tersebut, maka Weber menyusun model berupa segitiga lokasional (locational triangle).

1.5.2.2 Teori Lokasi Industri Losch

August Losch merupakan seorang ekonom Jerman yang menerbitkan buku pada tahun 1939, kemudian buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1954 yang berjudul The Economics of Location (dalam Robinson 2005). Teori Losch mengatakan bahwa lokasi penjual berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat dijaringnya. Semakin

10 jauh dari tempat penjual, konsumen enggan membeli karena biaya transportasi (semakin jauh tempat penjualan) semakin mahal. Implikasi dari teori tersebut, produsen harus memilih lokasi yang menghasilkan penjualan terbesar yang identik dengan penerimaan terbesar (demand). Sehingga Losch menyarankan pemilihan lokasi produksi ditempatkan di dekat pasar (Centre Business District).

Kontribusi utama Losch adalah memperkenalkan potensi permintaan (demand) sebagai faktor penting dalam pemilihan lokasi industri. Losch mengemukakan bagaimana economic landscape terjadi, yang merupakan keseimbangan antara supply dan demand. Oleh karena itu, Losch merupakan pendahulu dalam mengatur kegiatan ekonomi secara spasial dan pelopor dalam teori ekonomi regional modern dan mengembangkan teori lokasi dengan segi permintaan sebagai variabel utama.

Teori tersebut bertujuan untuk menemukan pola lokasi industri sehingga dapat ditemukan keseimbangan spasial antar lokasi. Losch juga berpendapat bahwa dalam lokasi industri yang tampak tidak teratur dapat diketemukan pola keberaturannya. Losch berasumsi suatu daerah yang homogen dengan distribusi sumber bahan mentah dan sarana angkutan yang merata serta selera konsumen yang sama. Kegiatan ekonomi yang terdapat di daerah tersebut merupakan pertanian berskala kecil yang pada dasarnya ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan petani masing-masing. Perdagangan baru terjadi bila terdapat kelebihan produksi. Untuk mencapai keseimbangan, ekonomi ruang Losch harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

a. Setiap lokasi industri harus menjamin keuntungan maksimum bagi penjual maupun pembeli,

b. Terdapat cukup banyak usaha pertanian dengan penyebaran cukup merata sehingga seluruh permintaan yang ada dapat dilayani,

c. Terdapat free entry (akses yang mudah) dan tidak ada petani yang memperoleh profit/keuntungan yang besar sehingga tidak ada

11 rangsangan bagi petani dari luar untuk masuk dan menjual barang yang sama di daerah tersebut,

d. Daerah penawaran adalah sedemikian hingga memungkinkan petani yang ada untuk mencapai keuntungan optimum,

e. Konsumen bersikap indifferent terhadap penjual manapun dan satu-satunya pertimbangan untuk membeli adalah harga yang rendah. Losch berpendapat wilayah pasar bisa berubah ketika terjadi inflasi (perubahan) harga. Hal ini dikarenakan produsen tidak mampu memenuhi permintaan yang karena jaraknya jauh akan mengakibatkan biaya transportasi naik sehingga harga jualnya juga naik, karena tingginya harga jual maka pembelian akan semakin berkurang. Hal ini mendorong petani lain melakukan proses produksi yang sama untuk melayani permintaan yang belum terpenuhi. Dengan makin banyaknya petani yang menawarkan produk yang sama, maka akan terjadi dua keadaan : 1. seluruh daerah akan terlayani, 2. persaingan antar petani penjual akan semakin tajam dan saling berebut pembeli.

Losch berpendapat akhirnya luas daerah pasar masing-masing petani penjual akan mengecil dan dalam keseimbangannya akan terbentuk segienam beraturan. Bentuk ini dipilih karena menggambarkan daerah penjualan terbesar yang masih dapat dikuasai setiap penjual dan berjarak minimum dari tempat lokasi kegiatan produksi yang bersangkutan. Keseimbangan yang dicapai dalam teori Losch berasumsi bahwa harga hanya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, oleh karenanya keseimbangan akan terganggu bila salah seorang penjual menaikkan harga jualnya. Keputusan ini mengakibatkan tidak hanya pasar menyempit karena konsumen tak mampu membeli tapi sebagian pasar akan hilang dan direbut oleh penjual yang berdekatan. Untuk memperluas jangkauan pasar dapat dilakukan dengan menjual barang yang berbeda jenis dari yang sudah ditawarkan.

12 1.5.2.3 Teori Lokasi Industri Hotelling

Teori Hotelling disampaikan pertama oleh Harold Hotelling pada sebuah artikel yang berjudul “Stability in Competition” di dalam sebuah majalah Economic Journal pada tahun 1929 (dalam Kuncoro 2002). Teori tersebut muncul untuk menengahi teori lokasi sebelumnya, baik teori lokasi menurut Weber yang lebih mengutamakan alasan pemilihan lokasi suatu kegiatan ekonomi dari sisi produsen maupun teori lokasi Losch yang mengutamakan alasan pemilihan lokasi suatu kegiatan ekonomi dari sisi konsumen.

Model teori Hotelling, pada intinya adalah strategi dari dua industri yang bersaing dalam hal memperebutkan wilayah pasar baik dari segi lokasinya maupun harga produknya untuk memaksimalkan laba. Hotelling berpendapat bahwa elastisitas permintaan akan mendorong terjadinya difusi industri. Teori tersebut merupakan pengembangan dari konsep “least-cost location” dengan mempertimbangkan “ketergantungan lokasi”. Produsen dalam memilih lokasi industri berperilaku untuk menguasai pasar yang seluas-luasnya yang dipengaruhi oleh perilaku konsumen dan keputusan berlokasi produsen lainnya.

1.5.3 Industri Kreatif

Industri kreatif merupakan suatu industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut (Departemen Perdagangan RI, 2009). Industri kreatif berasal dari kreativitas individu/seseorang. Howkins 2001 berpendapat bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kreativitas sebagai proses untuk mentransformasikan ide ke dalam sesuatu atau produk kreatif yang bernilai komersil. Hasil dari kreativitas bisa diamati dari segi produk, proses, strategi, usaha, modal, dan desain baru yang dihasilkan (dalam Suryana 2013). Pendekatan industri kreatif berorientasi untuk merangsang

13 permintaan (demand), dan proses produksinya tidak disuatu tempat, melainkan tersebar seperti industri jasa yang berkembang dengan pesat. Klasifikasi industri kreatif menurut Departemen Perdagangan RI (2008), terdapat 14 sub-sektor industri yang berbasis kreativitas, meliputi:

1. periklanan, 2. arsitektur,

3. pasar barang seni, 4. kerajinan,

5. desain, 6. pakaian,

7. video, film, dan fotografi, 8. permainan interaktif, 9. musik, 10. seni pertunjukan, 11. penerbitan dan percetakan,

12. layanan komputer dan perangkat lunak,

13. televisi dan radio, 14. riset dan

pengembangan. 1.5.4 Distribution Outlet atau Distro

Distro atau kepanjangan dari Distribution Outlet termasuk ke dalam salah satu jenis industri kreatif sub-sektor fashion. Pelaku yang terlibat di dalam industri distro pada umumnya adalah anak muda. Anak muda tertarik untuk bergabung ke dalamnya karena diawali dengan rasa ingin mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Kreativitas tersebut didasarkan kepada minat (kemampuan individual) untuk memunculkan ide kreatif dalam menciptakan ataupun memodifikasi produk pakaian sehari-hari (Prabowo, 2013).

Karekter anak muda yang selalu kurang puas terhadap apa yang sudah ada, bisa memunculkan ide kreatif untuk mentransformasikan kreativitas menjadi sebuah produk bernilai ekonomis. Perwujudan kreativitas tersebut tentunya tak jauh dari minat pribadi dan lingkungannya. Biasanya hal ini disalurkan melalui hobi dalam lingkungan dan orang- orang yang sama (komunitas). Sosialisasi berbasis komunitas inilah yang kemudian mendukung kreativitas dapat dimanfaatkan untuk meraih keuntungan finansial. Distro pada awalnya tumbuh di kalangan komunitas independen.

14 Anak-anak muda di dalam komunitas skateboard, ekstreme sport, dan band indie yang kemudian memunculkan sebuah ide untuk membangun suatu wadah sebagai penanda identitias sekaligus penyalur apresiasi karya mereka. Mereka ingin membuat suatu usaha streetfashion sendiri yang bisa mencerminkan gaya hidup dari komunitas tempat mereka berasal (sering disebut dengan istilah Clothing). Pada waktu itu, mereka bisa mendapatkan barang penanda identitas hanya melalui produk-produk import saja. Semenjak bergulirnya krisis keuangan, anak-anak komunitas pun tidak mampu lagi mengkonsumsinya dan kemudian berinisiatif untuk memproduksinya sendiri lalu dipasarkan didalam teman-teman sekomunitas. Distro pun kemudian muncul sebagai wadah (tempat usaha) anak-anak komunitas dalam menyikapi dominasi kapitalis perusahaan global, terutama di dunia fashion industry.

1.5.5 Industri Kecil dan Rumah Tangga

Industri menurut UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Industri kecil merupakan kegiatan industri yang dikerjakan di rumah-rumah penduduk yang pekerjanya merupakan anggota keluarga sendiri yang tidak terikat jam kerja dan tempat. Industri kecil dapat juga diartikan sebagai usaha produktif diluar usaha pertanian, baik itu merupakan mata pencaharian utama maupun sampingan (Tambunan, 1999). Industri kecil merupakan industri yang berskala kecil dan industri rumah tangga yang diusahakan untuk menambah pendapatan keluarga. Mudrajat Kuncoro (1997), mengemukakan bahwa karakteristik industri kecil adalah sebagai berikut:

a. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh orang perorang yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola usaha serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat di kotanya,

15 b. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung mengatasi pembiayaan usaha dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang dan bahkan rentenir,

c. Sebagian industri kecil ditandai dengan belum mempunyai status badan hukum.

Berdasarkan BPS, penggolongan sektor industri dilakukan ke dalam empat golongan berdasarkan banyaknya pekerja yang bekerja pada industri tersebut, yaitu :

a. Industri besar, dengan tenaga kerja 100 orang atau lebih.

b. Industri sedang, dengan tenaga kerja antara 20 sampai 99 orang. c. Industri kecil, dengan tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang. d. Industri rumah tangga, dengan tenaga kerja 1 sampai 4 orang. 1.5.6 Pola Klaster Markussen

Proses Klaster merupakan ciri yang terlihat dari industri manufaktur baik industri besar, menengah maupun kecil, dan rumah tangga. Klaster merupakan konsentrasi geografis dari subsektor manufaktur yang sama. Klaster muncul sebagai akibat dari proses klaster (proses mengelompok), proses klaster disebut jaringan (network) yang kemudian berkembang menjadi industrial district (Kuncoro, 2002). Menurut Marshallian, sentra industri merupakan klaster produksi tertentu yang berdekatan. Marshall menekankan pentingnya tiga jenis penghematan eksternal yang memunculkan sentra industri : (1) Konsentrasi pekerja trampil dan peluang penyerapan tenaga kerja lokal yang lebih besar (2) berdekatannya para pemasok dan pelayanan khusus, dan (3) tersedianya fasilitas/transfer pengetahuan. Adanya jumlah pekerja terampil dalam jumlah besar memudahkan terjadinya penghematan dari sisi tenaga kerja. Lokasi para pemasok yang berdekatan menghasilkan penghematan akibat spesialisasi

16 yang muncul dari terjadinya pembagian kerja yang meluas antar perusahaan dalam aktivitas dan proses yang saling melengkapi.

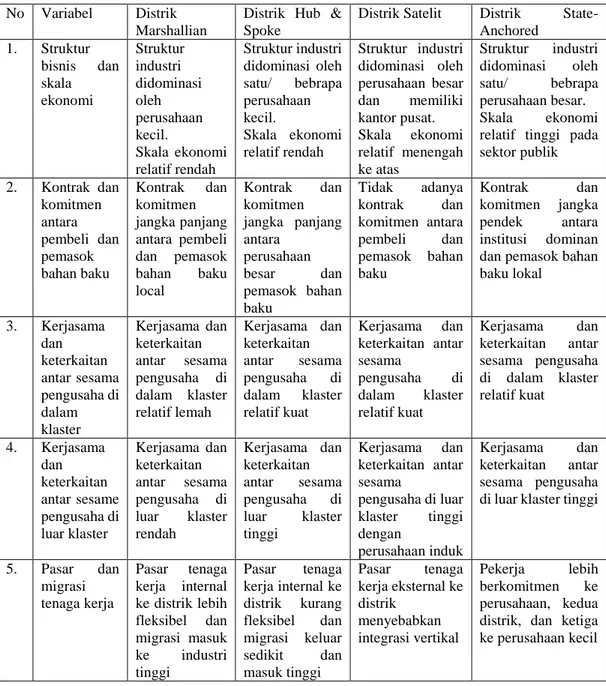

Pola kluster industri yang diajukan oleh Markussen berdasarkan studinya di Amerika Serikat, pada variabel struktur bisnis dan skala ekonomi, keputusan investasi, jalinan kerjasama dengan pemasok, jaringan kerjasama dengan pengusaha dalam klaster, pasar dan migrasi tenaga kerja, keterkaitan identitas budaya lokal, peran pemerintah lokal, dan peran asosiasi, maka pola klaster Markussen dibedakan menjadi empat, yaitu distrik Marshallian, distrik Hub and Spoke, distrik satelit, dan distrik State-anchored. Berikut penjelasan masing-masing distrik yang diajukan Markussen (1996, dalam Choirunnisa, 2013) :

a. Distrik Industri Marshallian dan Varian

Marshall (1919, dalam Kuncoro, 2002), mendeskripsikan sebuah wilayah dimana struktur bisnisnya kecil yang terdiri dari perusahaan dan memungkinkan adanya evolusi dari identitas budaya lokal yang kuat serta mempunyai keahlian. Distrik Marshallian mencakup layanan yang relatif khusus, disesuaikan dengan produk-produk unik/industri khas daerah atau wilayah tersebut. Layanan tersebut meliputi keahlian teknis, mesin dan pemasaran, serta pemeliharaan dan layanan perbaikan. Di dalam distrik terdapat lembaga keuangan lokal yang menawarkan bantuan modal. Lembaga keuangan tersebut bersedia mengambil risiko jangka panjang karena mereka memiliki informasi dari orang dalam dan adanya kepercayaan pengusaha di perusahaan lokal tersebut. Model distrik industri Marshallian digambarkan dalam gambar berikut:

17 Gambar 1.1 Distrik Industri Marshallian/Italian

b. Distrik Industri Hub dan Spoke

Distrik Hub dan Spoke sangat berbeda dengan sentra industri lokal, dimana sejumlah perusahaan inti bertindak sebagai jangkar atau hub ke perekonomian daerah. Pemasok dari kegiatan industri terkait menyebar di sekitar mereka seperti jari-jari roda. Distrik Hub dan Spoke didominasi oleh satu atau beberapa perusahaan besar yang terintegrasi secara vertikal, dalam satu atau beberapa sektor dan dikelilingi oleh pemasok yang lebih kecil. Model distrik ini sebuah perusahaan tunggal yang besar membeli dari pemasok lokal maupun eksternal dan menjualnya kepada pelanggan eksternal. Sehingga perusahaan kecil sangat bergantung pada perusahaan besar dari segi pemasaran (perusahaan kecil memperoleh keuntungan eksternalitas agglomerasi dari organisasi/jaringan yang lebih besar).

18 c. Distrik Satelit

Distrik satelit memiliki struktur bisnis yang didominasi oleh perusahaan besar, perusahaan eksternal yang membuat keputusan berinvestasi. Skala ekonomi dalam setiap fasilitas berukuran menengah hingga tinggi. Perbedaan yang paling mencolok dari distrik ini adalah tidak adanya jaringan dalam wilayah. Di dalam distrik satelit umumnya terdapat perusahaan inti yang membuat produk heterogen. Industri disini tidak kooperatif dengan penduduk untuk berbagi risiko, menstabilkan pasar, atau terlibat dalam kemitraan yang inovatif.

Gambar 1.3 Distrik Industri Satelit d. Distrik State-Anchored

Distrik State-Anchored berbeda dari pola distrik lainnya, perbedanya terletak pada daerah dimana perusahaan non-profit, perusahaan tetap, laboratorium, universitas dan pusat pemerintahan menjadi kunci investasi distrik ini. Dalam distrik ini terdapat jalinan keterkaitan khusus dan ditentukan oleh campur tangan politik bukan perusahaan swasta. Secara umum, distrik State-Anchored didominasi satu atau beberapa perusahaan besar, skala ekonomi relatif tinggi pada sektor publik, investasi dilakukan secara lokal berbagai tingkat pemerintahan, kontrak dan komitmen jangka pendek antara institusi dominan dan pemasok bahan baku lokal, keterkaitan antar sesama pengusaha di dalam dan di luar klaster relatif kuat, Pekerja lebih

19 berkomitmen ke perusahaan besar, kedua distrik, ketiga ke perusahaan kecil, terjadi evolusi kebudayaan, tidak terdapat unit peminjaman dana, peran pemerintah lokal lemah dalam regulasi dan promosi industri inti serta Asosiasi perdagangan lemah dalam menyediakan infrastruktur, pelatihan, bantuan teknis, keuangan serta adanya ketergantungan pada infrastruktur publik. Pola Kluster Industri Markussen dapat diringkas menjadi matriks pada tabel 1.1 Pola Kluster Industri Markussen.

Tabel 1.1 Pola Kluster Industri Markussen

No Variabel Distrik Marshallian

Distrik Hub & Spoke

Distrik Satelit Distrik State-Anchored 1. Struktur bisnis dan skala ekonomi Struktur industri didominasi oleh perusahaan kecil. Skala ekonomi relatif rendah Struktur industri didominasi oleh satu/ bebrapa perusahaan kecil. Skala ekonomi relatif rendah Struktur industri didominasi oleh perusahaan besar dan memiliki kantor pusat. Skala ekonomi relatif menengah ke atas Struktur industri didominasi oleh satu/ bebrapa perusahaan besar. Skala ekonomi relatif tinggi pada sektor publik 2. Kontrak dan komitmen antara pembeli dan pemasok bahan baku Kontrak dan komitmen jangka panjang antara pembeli dan pemasok bahan baku local Kontrak dan komitmen jangka panjang antara perusahaan besar dan pemasok bahan baku Tidak adanya kontrak dan komitmen antara pembeli dan pemasok bahan baku Kontrak dan komitmen jangka pendek antara institusi dominan dan pemasok bahan baku lokal 3. Kerjasama dan keterkaitan antar sesama pengusaha di dalam klaster Kerjasama dan keterkaitan antar sesama pengusaha di dalam klaster relatif lemah Kerjasama dan keterkaitan antar sesama pengusaha di dalam klaster relatif kuat Kerjasama dan keterkaitan antar sesama pengusaha di dalam klaster relatif kuat Kerjasama dan keterkaitan antar sesama pengusaha di dalam klaster relatif kuat 4. Kerjasama dan keterkaitan antar sesame pengusaha di luar klaster Kerjasama dan keterkaitan antar sesama pengusaha di luar klaster rendah Kerjasama dan keterkaitan antar sesama pengusaha di luar klaster tinggi Kerjasama dan keterkaitan antar sesama pengusaha di luar klaster tinggi dengan perusahaan induk Kerjasama dan keterkaitan antar sesama pengusaha di luar klaster tinggi

5. Pasar dan migrasi tenaga kerja Pasar tenaga kerja internal ke distrik lebih fleksibel dan migrasi masuk ke industri tinggi Pasar tenaga kerja internal ke distrik kurang fleksibel dan migrasi keluar sedikit dan masuk tinggi Pasar tenaga kerja eksternal ke distrik menyebabkan integrasi vertikal Pekerja lebih berkomitmen ke perusahaan, kedua distrik, dan ketiga ke perusahaan kecil

20

No Variabel Distrik Marshallian

Distrik Hub & Spoke

Distrik Satelit Distrik State-Anchored 6. Keterkaitan identitas budaya lokal Terjadi evolusi kebudayaan dan pertalian local Terjadi evolusi kebudayaan dan pertalian lokal Terjadi evolusi kecil pada kebudayaan lokal Terjadi evolusi kebudayaan dan pertalian lokal 7. Unit/tempat peminjaman dana Keberadaan unit tempat peminjaman dana terdapat di dalam daerah Sedikit unit tempat peminjaman dana yang terdapat di dalam daerah Tidak terdapat unit peminjaman dana

Tidak terdapat unit peminjaman dana

8. Peran pemerintah lokal

Peran kuat dari pemerintah lokal dalam regulasi dan promosi industri inti.

Peran kuat dari pemerintah lokal, provinsi, dan nasional dalam regulasi dan promosi industri inti.

Peran kuat dari pemerintah lokal, provinsi, dan nasional dalam penyediaan infrastruktur, keringanan pajak, dan lainnya

Peran lemah dari pemerintah lokal dalam regulasi dan promosi industri inti. 9. Peranan asosiasi dagang Kuat terhadap asosiasi perdagangan dan terdapat kerjasama tinggi dengan perusahaan kompetitor untuk berbagi resiko dan stabilisasi pasar. Tidak ada asosiasi dagang yang menyediakan infrastruktur, pelatihan, bantuan teknis, keuangan. Ketergantungan pada infrastruktur publik. Tidak ada asosiasi dagang yang menyediakan infrastruktur, pelatihan, bantuan teknis, keuangan. Asosiasi perdagangan lemah dalam menyediakan infrastruktur, pelatihan, bantuan teknis, keuangan. Ketergantungan pada infrastruktur publik.

21 1.5.7 Penelitian Sebelumnya

Judul, Tahun, Wilayah, Nama Peneliti

Tujuan Penelitian Metode Penelitian atau pendekatan yang digunakan

Hasil dan Pembahasan

Distribusi Spasial Perkembangan Distribution Outlet (Distro) Di Perkotaan Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, Ibnu Prabowo. mengetahui proses persebaran keruangan (distribusi spasial) perkembangan distro di Yogyakarta

Penentuan lokasi distro dilakukan dengan cara plotting dengan pengambilan sampel yang representatif mewakili populasi distro di Yogyakarta.

perkembangan distro terus mengalami peningkatan. Penempatan lokasinya banyak dipengaruhi oleh karena pasarnya sudah terbentuk.

Persebarannya pun kemudian cenderung lebih mengelompok di satu daerah, yaitu di Jalan

Cendrawasih. Mengetahui sejauh mana

peranan dari pemerintah daerah dalam memajukan perkembangannya tersebut

Menggunakan data primer bersifat kualitatif, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan

stakeholders (pelaku distro dan

pihak pemerintah)

Pemerintah pun berupaya bertindak sebagai Regulator, Fasilitator, dan Katalisator dalam membantu memajukan perkembangan distro di Yogyakarta.

Analisis Pola Klaster dan Orientasi Pasar (Studi Kasus Sentra Industri Kerajinan Logam Desa Tumang Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali), Boyolali, 2013, Chorunnisa.

Menganalisis pola kluster Menggunakan analisis klaster untuk mengetahui pola klaster mengacu pada variabel dalam model Markussen (1996)

pola kluster pada sentra industri kerajinan logam Tumang Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali mengikuti pola kluster Marshallian dan Hub and Spoke.

Mengidentifikasi

faktor-faktor yang

mempengaruhi orientasi pasar di industri kerajinan logam di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

Analisis regresi logistik untuk mengetahui faktor–faktor penting mana membedakan antara industri yang berorientasi ekspor dan beorientasi pasar lokal (domestik).

Hasil analisis model binary logistic regression dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari tujuh variabel independen, terdapat empat variabel yang berpengaruh signifikan terhadap orientasi pasar ekspor yaitu variabel tenaga kerja, umur usaha, jaringan pembeli terbesar, dan keaktifan berpromosi. Sedangkan variabel pelatihan, teknologi peralatan dan jaringan.

Analisis Formasi Keterkaitan, pola Klaster dan Orientasi Pasar: Studi Kasus Sentra Industri Keramik Kasongan, Kab. Bantul, DIY ,

Menganalisis pola klaster yang diajukan oleh (Markusen, 1996)

Menggunakan analisis klaster untuk mengetahui pola klaster mengacu pada variabel dalam model Markussen (1996).

Pola kluster Kasongan mengikuti sebagian pola kluster Marhallian dan Hub and Spoke.

Formasi keterkaitan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi orientasi

Analisis regresi logistik untuk mengetahui faktor–faktor penting mana membedakan

Berdasarkan analisis regresi logistik, bahwa variabel aktifitas berpromosi, teknologi, jumlah tenaga kerja dan

22

Judul, Tahun, Wilayah, Nama Peneliti

Tujuan Penelitian Metode Penelitian atau pendekatan yang digunakan

Hasil dan Pembahasan

Mudrajad Kuncoro

dan Irwan

Adimaschandra S, 2003.

pasar domestik atau ekspor.

antara industri yang berorientasi ekspor dan beorientasi pasar lokal (domestik).

umur perusahaan sangat berpengaruh dalam menentukan orientasi pasar industri keramik Kasongan.

Analisis Pola Distribusi Klaster Outlet Distro di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Ika Wulandari, 2015.

Mengetahui distribusi keruangan distro di Kota

Yogyakarta dan

Kabupaten Sleman

Penentuan lokasi distro dilakukan dengan cara plotting populasi distro di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman analisis spasial (keruangan).

Distribusi keruangan distro di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman cenderung mengelompok di Jalan Mataram (Kota Yogyakarta) dan Jalan Cendrawasih (Kabupaten Sleman).

Menganalisis pola kluster distro di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

Analisis distrik industri berdasarkan model yang dikembangkan oleh markusen 1996.

Pola kluster pada distro di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman cenderung mengelompok di Jalan Mataram (Distrik Marshallian) dan Jalan Cendrawasih (Distrik Hub and Spoke) .

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi keruangan distro di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

Analisis kualitatif

menggunakan teknik

wawancara dan observasi lapangan dengan metode sensus populasi outlet distro di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Faktor yang mempengaruhi berlokasi outlet diantaranya kemudahan dalam menjaring konsumen (kedekatan dengan kawasan wisata, kedekatan dengan sarana pendidikan), serta kemudahan akses.

23 1.6 Kerangka Pemikiran

Industri Kreatif

Tersebar

Pola Kluster (Markusen, 1996) Mengelompok (Kluster) Distribusi/Sebaran Distro Sub-sektor fashion Data Sekunder: - Nama Distro - Alamat

Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pola distribusi

Lokasi

Data Primer: - Koordinat

Lokasi Teori Lokasi Industri

(Weber, 1909) Teori Lokasi Industri

(Losch, 1939) Teori Lokasi Industri