Informasi Dokumen

- Penulis:

- Andi Cahyadi

- Sekolah: Universitas Airlangga

- Mata Pelajaran: Ilmu Kesehatan Anak

- Topik: Diagnosis Dan Tatalaksana Anemia Defisiensi Besi Pada Anak

- Tipe: graduation project

Ringkasan Dokumen

I. Epidemiologi Anemia Defisiensi Besi

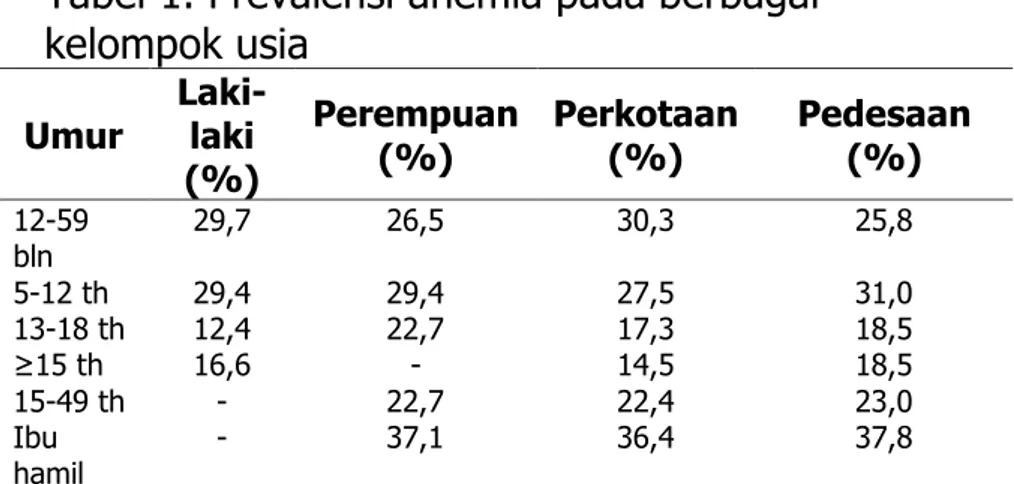

Epidemiologi anemia defisiensi besi mengungkapkan prevalensi yang signifikan di kalangan anak-anak, terutama di negara berkembang. Menurut data WHO, sekitar 30% anak usia 0-4 tahun dan 48% anak usia 5-14 tahun mengalami anemia. Defisiensi besi merupakan penyebab utama anemia di seluruh dunia, dengan prevalensi yang bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan faktor sosio-ekonomi. Pengetahuan tentang epidemiologi ini penting untuk merancang intervensi kesehatan masyarakat yang efektif dan mengatasi masalah gizi buruk yang berhubungan dengan anemia.

II. Darah, Eritrosit, Hemoglobin dan Homeostasis Besi

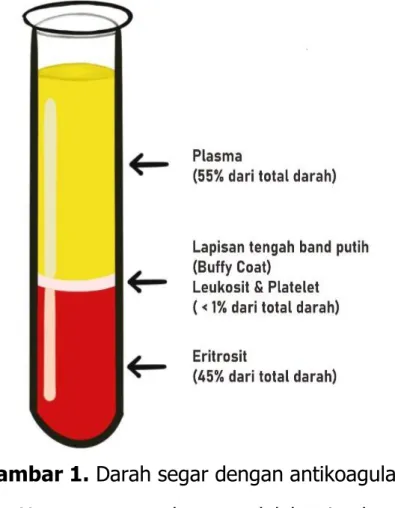

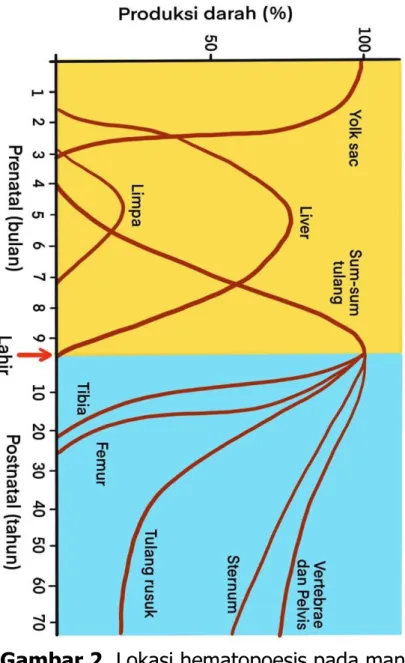

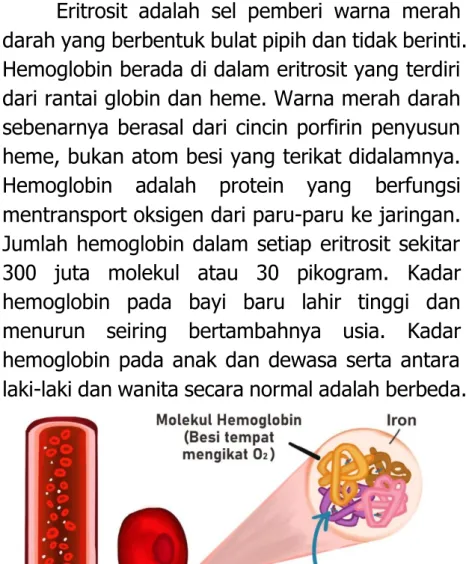

Bagian ini membahas komponen darah seperti eritrosit dan hemoglobin yang berperan penting dalam transportasi oksigen. Homeostasis besi juga dijelaskan, menekankan pentingnya keseimbangan antara asupan, penyerapan, dan penggunaan besi dalam tubuh. Memahami proses ini sangat penting untuk diagnosis dan pengobatan anemia defisiensi besi, serta untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya asupan besi yang cukup dalam diet sehari-hari.

III. Anemia dan Anemia Defisiensi Besi

Anemia didefinisikan sebagai kondisi di mana kadar hemoglobin di bawah nilai normal. Anemia defisiensi besi adalah jenis anemia yang paling umum, disebabkan oleh kekurangan besi dalam tubuh. Pengetahuan tentang gejala, penyebab, dan klasifikasi anemia sangat penting untuk diagnosis yang tepat dan pengelolaan pasien. Ini juga membantu dalam pencegahan anemia melalui edukasi tentang pola makan yang sehat dan kaya akan zat besi.

IV. Cadangan besi yang rendah

Cadangan besi yang rendah dapat menyebabkan anemia defisiensi besi, terutama pada bayi baru lahir yang mendapatkan besi dari ibu selama kehamilan. Pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cadangan besi, seperti status gizi ibu selama kehamilan, sangat penting dalam upaya pencegahan anemia pada bayi. Edukasi tentang pentingnya suplementasi besi bagi ibu hamil dan menyusui harus diprioritaskan untuk mencegah defisiensi besi pada anak.

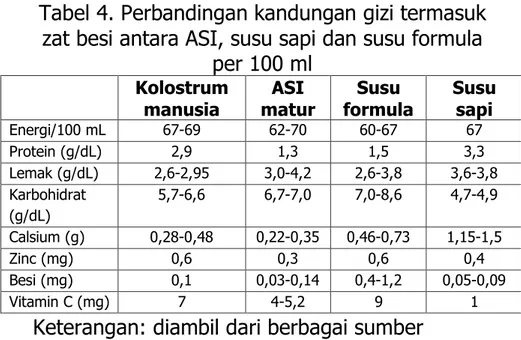

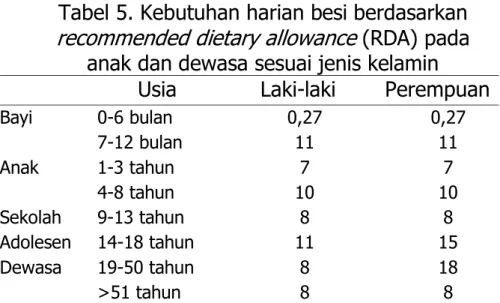

V. Asupan Fe yang rendah dan Kebutuhan yang meningkat

Asupan besi yang rendah dan kebutuhan yang meningkat, terutama selama masa pertumbuhan, dapat meningkatkan risiko anemia defisiensi besi. Penting untuk memahami sumber-sumber besi dalam diet dan cara meningkatkan asupan besi, terutama bagi anak-anak dan remaja. Ini termasuk pemilihan makanan yang kaya akan zat besi dan fortifikasi makanan, yang dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi yang meningkat.

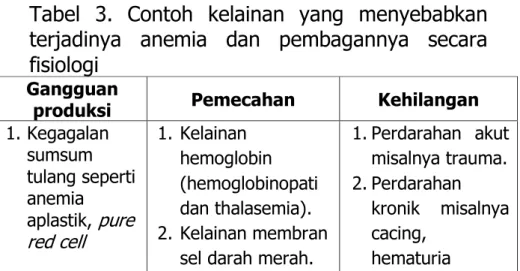

VI. Kehilangan darah

Kehilangan darah, baik akut maupun kronis, dapat menjadi penyebab utama anemia defisiensi besi. Pengetahuan tentang penyebab kehilangan darah, seperti perdarahan haid atau gangguan saluran cerna, sangat penting untuk diagnosis dan manajemen anemia. Edukasi tentang pencegahan dan penanganan perdarahan juga penting untuk mengurangi risiko anemia defisiensi besi di masyarakat.

VII. Gangguan penyerapan atau absorbsi besi

Gangguan penyerapan besi dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti penyakit gastrointestinal atau interaksi dengan makanan. Memahami mekanisme penyerapan besi dan faktor-faktor yang mempengaruhi dapat membantu dalam merancang intervensi nutrisi yang lebih efektif. Edukasi tentang pola makan yang mendukung penyerapan besi juga penting untuk pencegahan anemia defisiensi besi.

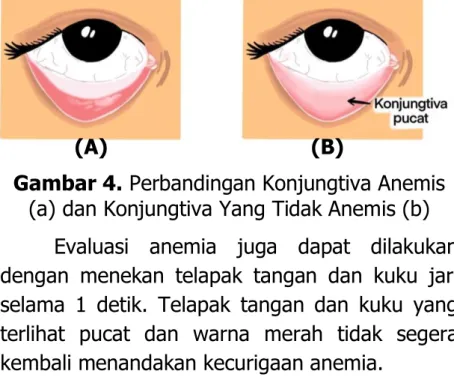

VIII. Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik pada Anemia Defisiensi Besi

Anamnesis yang baik dan pemeriksaan fisik yang tepat sangat penting dalam diagnosis anemia defisiensi besi. Gejala yang sering muncul, seperti pucat dan kelelahan, harus dikenali oleh tenaga kesehatan. Pengetahuan tentang tanda-tanda klinis anemia dan cara melakukan pemeriksaan fisik yang efektif akan membantu dalam identifikasi dini dan pengelolaan kondisi ini, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini anemia.

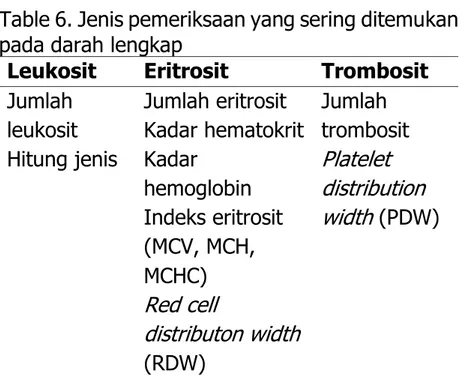

IX. Pemeriksaan Penunjang pada Anemia Defisiensi Besi

Pemeriksaan penunjang, seperti tes darah lengkap, sangat penting dalam diagnosis anemia defisiensi besi. Memahami hasil pemeriksaan dan interpretasi yang tepat membantu dalam penanganan yang tepat. Ini juga menekankan pentingnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai untuk deteksi dan pengobatan anemia di masyarakat.

X. Terapi pada Anemia Defisiensi Besi

Terapi anemia defisiensi besi meliputi suplementasi besi dan perubahan pola makan. Pengetahuan tentang dosis dan durasi terapi yang tepat sangat penting untuk efektivitas pengobatan. Edukasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap terapi juga harus disampaikan kepada pasien untuk memastikan pemulihan yang efektif dan pencegahan kekambuhan.

XI.DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka mencakup referensi yang digunakan dalam penulisan materi ini. Referensi yang kredibel dan relevan sangat penting untuk mendukung keakuratan informasi dan memberikan rujukan bagi pembaca yang ingin mendalami lebih lanjut tentang anemia defisiensi besi.

Referensi Dokumen

- What do we know about the long-term cognitive effects of iron-deficiency anemia in infancy? ( Alloway TP )

- Diagnosis and prevention of iron deficiency and iron-deficiency anemia in infant and young children (0-3 years of age) ( Baker RD and Greer FR )

- Integrated strategies needed to prevent iron deficiency and to promote early child development ( Black MM )

- Iron Supplementation during Pregnancy and Infancy: Uncertainties and Implications for Research and Policy ( Brannon PM and Taylor CL )

- Identification, prevention and treatment of iron deficiency during the first 1000 days ( Burke RM, Leon JS, Suchdev PS )