BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif atau sering juga disebut metode korelasional. Metode korelasional yaitu suatu metode yang mencoba meneliti hubungan di antara variabel-variabel. Metode ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel pada faktor lain (Rakhmat, 199:27). Sementara menurut Rachmat Kriyantono (2008), metode atau riset kuantitatif diartikan sebagai riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Dengan demikian hasil riset dapat merupakan representasi dari seluruh populasi.

3.2 Metode Pengukuran 3.2.1 Variabel/konsep

Menurut Kriyantono (2008), konsep adalah istilah yang mengekspresikan sebuah ide abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan objek atau hubungan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan. Sementara Bungin (2001) mengartikan konsep sebagai generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu yang dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Dari kedua definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa konsep merupakan sejumlah ciri atau standar umum suatu objek.

Konsep yang dapat diamati dan diukur atau memberikan batasan pada konsep dipahami sebagai konstruk. Dalam tahapan riset, proses mengubah konsep

menjadi konstruk disebut definisi konsep (Kriyantono, 2008:19). Lebih lanjut, definisi variabel menurut Kriyantono (2008) adalah bagian empiris dari sebuah konsep atau konstruk. Variabel berfungsi sebagai penghubung antara dunia teoritis dengan dunia empiris. Variabel merupakan fenomena dan peristiwa yang dapat diukur atau dimanipulasi dalam proses riset.

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu:

a. Variabel bebas atau independent variable (X), yaitu variabel yang menjadi sebab atau merubah/memengaruhi variabel lain. Juga sering disebut dengan variabel prediktor, stimulus, eksogen atau antecendent (Siregar, 2012:10). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah pemberitaan kasus tindak pidana korupsi.

b. Variabel terikat atau dependent variable (Y), yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas) [Siregar, 2012:10].

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah sikap, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.2.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran lebih lanjut tentang konsep yang telah dikelompokkan dalam kerangka konsep. Definisi operasional merupakan suatu informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama.

Berikut disajikan tabel yang menguraikan definisi operasional dalam penelitian ini:

Tabel 3.1

Defenisi Operasional Variabel

Variabel Indikator Jenis Data

Pemberitaan kasus tindak pidana korupsi (X)

(1) Ketepatan waktu (timeline) Ordinal (2) Kedekatan tempat kejadian

(proximity) (3) Besarnya (size)

(4) Kepentingan (importance) Sikap dalam pengelolaan

keuangan daerah (Y)

(1) Kognitif Ordinal

(2) Afektif (3) Konatif

Penjelasan lebih lanjut dari definisi operasional variabel diatas adalah sebagai berikut:

a. Variabel bebas (x) : Pemberitaan kasus tindak pidana korupsi Ketepatan waktu

(timeline)

gaya penulisan berita yang memperhatikan waktu terjadinya suatu peristiwa. Semakin dekat waktu suatu peristiwa dengan saat ketika audiens membaca suatu berita, maka berita itu semakin memersuasi audiens.

Deskriptor persepsi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bendahara bahwa berita kasus TPK yang menarik perhatian adalah yang mutakhir/terkini.

Kedekatan (Proximity)

gaya penulisan berita yang memperhatikan asosiasi audiens yang lebih suka mempersepsikan suatu kejadian yang lebih dekat secara fisik geografis dengan tempat tinggal audiens atau kedekatan sosial-kultural dengan audiens.

Deskriptor persepsi KPA dan bendahara bahwa berita kasus TPK yang terjadi dekat dengan tempat tinggal, lokasi kerja atau daerah asal lebih menarik perhatian. Besarnya (size) gaya penulisan yang mempertimbangkan besar atau

kecilnya cakupan maupun daya jangkau dari sebuah berita.

Deskriptor persepsi KPA dan bendahara bahwa kasus TPK yang mengakibatkan kerugian negara/daerah dalam jumlah besar menarik perhatian.

Kepentingan (importance)

faktor yang berhubungan dengan tingkat penting atau tidaknya suatu berita bagi khalayak.

Deskriptor persepsi KPA dan bendahara bahwa kasus TPK yang melibatkan pejabat dan tokoh penting negara dan daerah menarik perhatian.

b. Variabel terikat (y) : Sikap dalam pengelolaan keuangan daerah Kognitif berkaitan dengan kepercayaan, teori, harapan, sebab, dan

akibat dari suatu kepercayaan, dan persepsi relatif terhadap objek tertentu. Aspek kognitif berisi apa yang diketahui mengenai suatu objek, bagaimana pengalaman maupun pandangan tentang objek tertentu.

Deskriptor persepsi tentang seberapa jauh KPA dan bendahara memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang kasus TPK yang terjadi secara nasional maupun regional.

Afektif menunjukkan perasaan, respek atau perhatian kita terhadap objek tertentu seperti ketakutan, kesukaan, atau kemarahan. Afektif berisi apa yang kita rasakan mengenai suatu objek. Dengan kata lain komponen afeksi berisi emosi.

Deskriptor persepsi KPA dan bendahara berkaitan dengan perasaan dan emosi yang timbul setelah diterpa berbagai berita kasus TPK

Konatif predisposisi seseorang untuk bertindak terhadap objek. Jadi berisi kecenderungan untuk bertindak (memutuskan) atau bertindak terhadap objek, atau mengimplementasikatn perilaku sebagai tujuan terhadap objek

Deskriptor persepsi tentang seberapa jauh KPA dan bendahara memiliki kecenderungan untuk bertindak setelah mengkonsumsi berbagai berita kasus TPK

3.2.3 Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap seseorang tentang sesuatu objek sikap (Kriyantono, 2008:136). Dengan menggunakan skala likert, setiap pertanyaan atau pernyataan penelitian akan dihubungkan dengan jawaban yang berupa dukungan atau pernyataan sikap responden yang terdiri dari empat pilihan jawaban, antara lain sebagai berikut:

Pilihan Jawaban Nilai (Skor)

a. Sangat setuju (SS) 4

b. Setuju (S) 3

c. Tidak setuju (TS) 2 d. Sangat tidak setuju (STS) 1

3.3 Populasi dan Metode Pengambilan Sampel 3.3.1 Populasi

Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian (Sukardi, 2008:53). Pada penelitian ini, populasi yang ingin diteliti adalah KPA dan bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bertugas TA 2015 dan diangkat berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara.

Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 310 orang, yang terdiri dari: 239 orang KPA dan 71 orang bendahara (rincian dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2).

3.3.2 Metode Pengambilan Sampel

Menurut Kriyantono (2008), sampel merupakan sebagian dari keseluruhan objek atau fenomena yang akan diamati. Dalam penelitian ini, sampel merupakan KPA dan bendahara yang ditetapkan menjadi responden dan diminta untuk memberikan jawaban atas kuisioner sebagai alat ukur dalam penelitian.

Teknik penentuan jumlah sampel yang dipilih adalah menggunakan rumus Slovin, yaitu:

n =

Keterangan:

n = ukuran sampel N = ukuran populasi

e = tingkat kesalahan yang dapat ditolerir.

Dengan menggunakan rumus diatas (e = 10%) maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 76 orang, dengan perhitungan sebagai berikut:

( )( )

≈ 76

Dari jumlah sampel sebanyak 76 orang, rincian sampel untuk KPA dan bendahara yang dihitung secara proporsional (proportional to size) yaitu sebagai berikut: a. KPA ≈ 59 orang b. Bendahara ≈ 17 orang

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode acak sederhana (simple random sampling). Untuk menentukan sampel sebanyak 76 orang dari 310 orang populasi, peneliti menggunakan tabel angka acak (Rand Corporation,1955). Penerapan metode acak sederhana dengan menggunakan tabel angka acak dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pemilihan

sampel KPA sebanyak 59 orang dari populasi 239 orang dan pemilihan sampel bendahara sebanyak 17 orang dari populasi 71 orang.

Penentukan titik (angka) awal pada tabel angka acak untuk pemilihan sampel KPA dan bendahara dilakukan dengan cara menjatuhkan pensil secara tegak lurus di atas tabel angka acak. Titik (angka) awal untuk pemilihan sampel KPA jatuh pada angka 40870 yaitu kolom kelima dan baris ke-25 pada tabel angka acak. Sementara titik (angka) awal untuk pemilihan sampel bendahara jatuh pada angka 42368 yaitu kolom ke-7 dan baris ke-21 pada tabel angka acak (rincian pada lampiran 3 dan 4).

Titik (angka) awal menjadi angka pertama yang digunakan dalam pemilihan, baik sampel KPA maupun bendahara. Selanjutnya, berdasarkan pola tertentu yang dilakukan secara konsisten, diperoleh angka-angka berikutnya dalam tabel angka acak yang menjadi dasar pemilihan sampel KPA sebanyak 59 orang dan bendahara sebanyak 17 orang (lihat pada lampiran 5).

3.3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu minggu ketiga bulan Mei sampai dengan awal Juli 2016. Tahun Anggaran (TA) 2015 - 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki 52 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Responden sebanyak 76 orang tersebar pada 26 SKPD.

Penyebaran kuisioner kepada responden sebagian besar dilakukan dengan cara tatap muka antara peneliti dengan responden dan sebagian kecil dibantu oleh staf di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Angket/kuisioner sebagai data primer yang merupakan daftar sejumlah pernyataan yang tertulis dan terstruktur dan disertai jawaban alternatif, yang akan disebarkan kepada sejumlah responden, yaitu KPA dan bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, peneliti menggunakan angket/kuisioner yang bersifat tertutup, dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas penelitian.

b. Studi kepustakaan guna memperoleh informasi dan data-data dari sumber ilmiah seperti buku, jurnal dan lain sebagainya.

3.5 Validitas dan Reabilitas 3.5.1 Uji Validitas

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Menurut Priyatno (2010), uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuisioner atau skala, apakah item-item pada kuisioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur (Priyatno, 2010:90).

Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan terhadap kuisioner sebagai alat ukur penelitian, sebelum kuisioner disebarkan kepada responden sasaran. Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung nilai korelasi antara data pada

masing-masing pertanyaan dengan skor total seluruh pertanyaan dalam kuisioner. Rumus yang digunakan adalah rumus Product Moment (r), yaitu sebagai berikut:

r = (∑ ) (∑ ∑ )

√ ∑ (∑ ) ∑ (∑ )

Keterangan:

r = koefisien korelasi Pearson’s Product Moment n = jumlah individu dalam sampel

X = angka mentah untuk variabel X Y = angka mentah untuk variabel Y

Kriteria yang digunakan untuk menyatakan bahwa pertanyaan valid atau tidak adalah menggunakan angka 0,2 sebagai patokan (Nisfiannoor, 2009:229). Jika nilai korelasi pertanyaan kurang dari 0,2 maka pertanyaan tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika lebih dari 0,2 maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Untuk menguji validitas kuisioner, peneliti menyebarkan kuisioner kepada 20 orang responden, dimana masing-masing kuisioner terdiri 31 butir pertanyaan (isian) yang terdiri dari 10 butir pertanyaan berupa informasi umum responden dan 21 butir pertanyaan berupa pendapat (sikap) responden.

Hasil uji validitas terhadap kuisioner menunjukkan bahwa nilai korelasi yang diperoleh berada pada kisaran 0,1168 s.d. 0,7204. Dari 21 butir pertanyaan berupa pendapat (sikap) responden, 20 butir pertanyaan valid karena nilai korelasinya diatas angka 0,2 dan hanya satu pertanyaan yang tidak valid dengan nilai korelasi 0,1168. Berdasarkan hasil uji validitas tersebut, peneliti menghapus satu pertanyaan yang tidak valid, sehingga kuisioner hanya terdiri dari 20 pertanyaan berupa pendapat (sikap) responden atau seluruhnya menjadi 30 butir

pertanyaan/isian (kuisioner sebelum dan setelah uji validitas dapat dilihat pada lampiran 5 dan 6).

3.5.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauhmana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun, 1995). Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi sebuah alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang.

Menurut Wimmer & Dominick (2000), pengujian reliabilitas mencakup tiga komponen atau dimensi reliabilitas, yaitu stabilitas (stability), konsistensi internal (internal consistency) dan kesamaan (equivalency) [Wimmer & Dominick (2000) dalam Kriyantono (2008:144). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik konsistensi internal (internal consistency) yaitu dengan cara mencoba alat ukur hanya sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu dan seterusnya hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas alat ukur (Siregar, 2011).

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Alpha Cronbach. Menurut Siregar (2011:56), teknik ini digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu tes yang mengukur sikap atau perilaku. Adapun tahapan perhitungan uji reliabilitas dengan teknik ini adalah sebagai berikut:

a. Menentukan nilai varians setiap butir pertanyaan, dengan rumus:

∑

b. Menentukan nilai varians total, dengan rumus:

∑

(∑ )

c. Menentukan reliabilitas instrumen, dengan rumus:

[ ] [ ∑

]

Keterangan:

N = Jumlah sampel

Xi = Jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan ∑X = Total jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan σt2

= Varians total

∑ σb2 = Jumlah varians butir k = Jumlah butir pertanyaan r11 = Koefisien reliabilitas instrumen

Dengan teknik ini, suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila koefisien reliabilitas (r11) lebih besar dari 0,6 (Siregar, 2011:57). Berdasarkan rumus diatas, perhitungan koefisien reliabilitas adalah sebagai berikut:

a. Perhitungan nilai varian setiap butir pertanyaan

∑ (∑ ) ( )

Dengan perhitungan yang sama diperoleh nilai varian untuk masing-masing butir pertanyaan lainnya, yaitu:

= 0,33 = 0,20 = 0,35

= 0,30 = 0,19 = 0,35

= 0,12 = 0,13 = 0,25

b. Perhitugan total nilai varians

∑

c. Perhitungan nilai varians total

∑ (∑ ) ( ) 1

d. Perhitungan nilai reliabilitas instrumen

[ ] [ ∑ ] [ ] [ ]

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai koefisien reliabilitas instrumen (r11) untuk penelitian ini sebesar 0,84. Hal ini menunjukkan bahwa kuisioner yang digunakan dalam penelitian reliabel.

3.6 Metode Analisis Data 3.6.1 Alat Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Teknik statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan peristiwa, perilaku atau objek tertentu lainnya (Kriyantono, 2008:167). Sementara teknik statistik inferensial digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel atau

menguji hipotesis asosiasi atau korelasi (Ulber Silalahi, 2009:336). Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan diolah, baik secara manual maupun dengan bantuan program SPSS versi 19.0.

3.6.2 Model Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan (Singarimbun, 1995:263). Data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data di atas selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Analisis Data Tunggal

Merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan membagi-bagikan variabel penelitian kedalam kategori yang dilakukan atas dasar frekuensi. Tabel tunggal merupakan langkah awal dalam menganalisis data yang terdiri dari dua kolom yaitu sejumlah frekuensi dan presentase untuk setiap kategori (Singarimbun, 1995:271).

2. Analisis Data Silang

Merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis dan mengetahui variabel yang satu memiliki hubungan dengan variabel lainnya, sehingga dapat diketahui apakah variabel tersebut bersifat positif atau negatif (Singarimbun, 1995:271).

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasi (Priyatno, 2010:9). Dengan kata lain, melalui uji hipotesis akan dapat dibuktikan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Uji hubungan

(asosiasi/korelasi) pada dasarnya adalah teknik statistik yang melihat ada tidaknya keterkaitan antara satu variabel dan variabel lain (Eriyanto, 2011:349).

Uji hubungan akan menghasilkan angka yang disebut koefisien korelasi antar variabel. Angka korelasi selalu menunjukkan dua hal, yaitu arah hubungan dan kekuatan hubungan. Untuk kekuatan hubungan, nilai koefisien korelasi berada diantara -1 dan 1, sedangkan untuk arah dinyatakan dalam bentuk positif (+) dan negatif (-).

Tingkat korelasi dan kekuatan hubungan antar variabel (Siregar, 2012) ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan

No. Nilai Korelasi (r) Tingkat Hubungan 1 0,000 – 0,199 Sangat lemah

2 0,200 – 0,399 Lemah

3 0,400 – 0,599 Cukup

4 0,600 – 0,799 Kuat

5 0,800 – 0,100 Sangat kuat

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan skala ordinal, maka uji hubungan yang dipakai adalah korelasi tata jenjang Spearman (Nurgiyantoro, et al., 2004, dalam Eriyanto, 2012), dengan rumus:

∑

( )

Keterangan:

rho = koefisien korelasi tata jenjang Spearman 1 = angka 1, bilangan konstan

6 = angka 6, bilangan konstan

D = perbedaan antara pasangan jenjang ∑ = sigma atau symbol

4. Analisis perbedaan (komparatif)

Analisis perbedaan merupakan pengujian yang digunakan untuk menganalisis perbedaan diantara dua kelompok data atau lebih (Kriyatono, 2008:183). Uji perbedaan sering juga disebut uji signifikansi (test of significance). Dalam uji perbedaan dikenal dua kemungkinan hasil. Pertama, perbedaan yang memiliki arti (signifikan), apabila betul-betul terjadi karena ada perbedaan dan tidak hanya terjadi pada sampel, tetapi juga pada populasi. Kedua, perbedaan terjadi tetapi tidak mempunyai arti (nonsignifikan), artinya perbedaan terjadi hanya pada sampel dan bukan pada populasi atau terjadi secara kebetulan.

4.1 Proses Penelitian

Sebagaimana lazimnya pelaksanaan sebuah penelitian, dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tahapan kegiatan yang disebut sebagai proses penelitian, antara lain sebagai berikut:

4.1.1 Tahap Awal

Penelitian ini diawali pada saat peneliti melaksanakan seminar proposal penelitian pada hari Selasa, 19 April 2016. Melalui seminar tersebut, peneliti menerima banyak masukan dan saran baik dari peserta seminar, dosen pembanding maupun dosen pembimbing. Berbagai masukan dan saran tersebut memperkaya dan menyempurnakan proposal penelitian yang telah disusun, sekaligus menjadi bahan dalam menyusun kuisioner penelitian.

4.1.2 Pengumpulan Data

Setelah melalui proses bimbingan penyusunan kuisioner penelitian, peneliti mulai melakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner kepada responden. Penyebaran kuisioner mulai dilakukan sekitar minggu ketiga bulan Mei 2016 sampai minggu pertama bulan Juli 2016. Secara umum, penyebaran kuisioner dilakukan langsung oleh peneliti dengan cara bertatap muka dengan para responden. Namun, mengingat tersebarnya lokasi kerja sebagian responden, penyebaran kuisioner turut dibantu oleh beberapa orang staf pada Dinas Pendapatan dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera.

Kuisioner penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 30 butir pertanyaan (isian) yang meliputi 10 pertanyaan (isian) untuk informasi umum dan karakteristik responden dan 20 butir pertanyaan berupa pendapat atau sikap responden berkaitan dengan penggunaan dan pengaruh media massa. Seluruh pertanyaan telah didesain sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan dapat dengan mudah dijawab oleh responden.

4.1.3 Pengolahan Data

Setelah peneliti menyebarkan kuisioner ke seluruh responden yaitu sebanyak 76 orang, tahap berikutnya dilanjutkan dengan proses pengolahan data. Dalam penelitian ini proses pengolahan data meliputi lima tahap, yaitu:

4.1.3.1 Penomoran Kuisioner

Setelah seluruh kuisioner diisi oleh responden dan terkumpul, peneliti melakukan penomoran terhadap setiap kuisioner. Masing-masing kuisioner diberi nomor mulai dari 01 s.d. 76. Penomoran ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi tiap-tiap kuisioner yang ada.

4.1.3.2 Pengeditan (editing)

Editing adalah proses pengeditan jawaban responden untuk memperjelas setiap jawaban yang meragukan dan menghindari terjadinya kesalahan saat pengisian data ke dalam kotak yang disediakan.

4.1.3.3 Pengkodean (coding)

Coding adalah proses pemindahan jawaban–jawaban responden ke kotak kode yang disediakan di kuesioner dalam bentuk angka (score).

4.1.3.4 Inventarisasi Variabel

Inventarisasi variabel adalah proses dimana data mentah yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam lembar Fotron Cobol (FC) sehingga memuat seluruh data dalam satu kemasan.

4.1.3.5 Tabulasi Data

Data dari Fotron Cobol (FC) kemudian dimasukkan ke dalam tabel yaitu tabel tunggal dan tabel silang. Penyebaran data dalam tabel secara rinci meliputi kategori frekuensi, presentasi dan selanjutnya dianalisis.

4.2 Analisis Tabel Tunggal

Analisis tabel tunggal atau disebut juga analisis satu variabel adalah analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik sampel penelitian. Hasil dari analisis tabel tunggal ini dapat membantu peneliti untuk memahami dan menguasai masalah yang diteliti (Singarimbun, 1995:267). Proses memperoleh data untuk tabel tunggal dilakukan secara manual oleh peneliti dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Berikut ditampilkan data umum responden dan hasil pengolahan data dalam penelitian ini.

4.2.1 Data Umum Responden

Gambar 4.2.1.1 Jenis Kelamin Responden

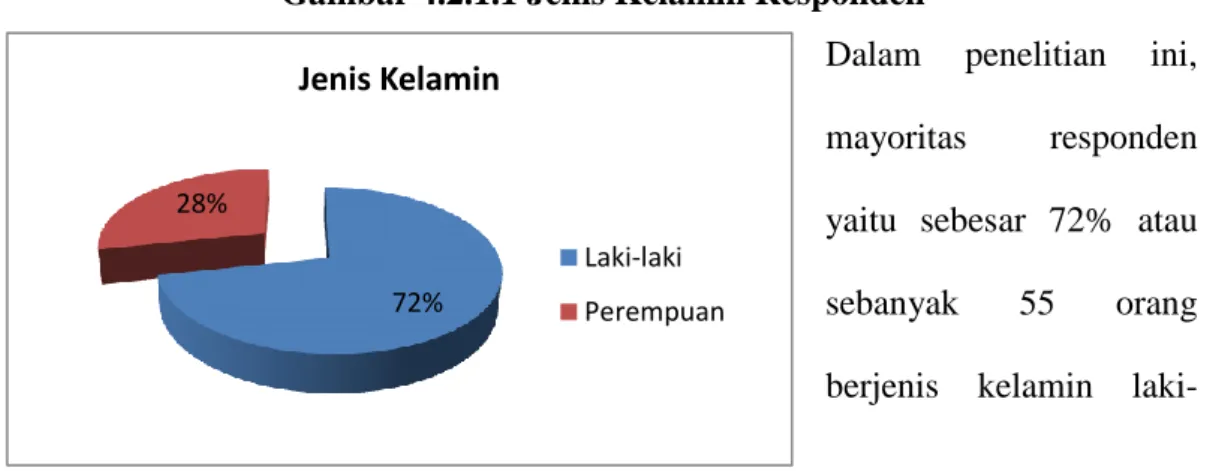

Dalam penelitian ini, mayoritas responden yaitu sebesar 72% atau sebanyak 55 orang berjenis kelamin

laki-72% 28%

Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan

laki. Sisanya sebesar 28% atau sebanyak 21 orang adalah perempuan.

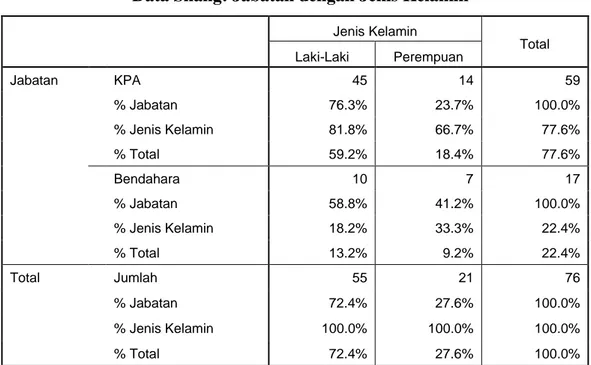

Hal yang sama juga terjadi, baik pada tingkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun bendahara. Pada tingkatan KPA, jumlah responden laki-laki sebesar 75% atau sebanyak 45 orang dan perempuan sebesar 25% atau sebanyak 14 orang. Sementara pada tingkatan bendahara, selisih jumlah laki-laki dan perempuan lebih kecil. Jumlah responden laki-laki sebesar 59% atau sebanyak 10 orang dan perempuan sebesar 41% atau sebayak 7 orang. Perbandingan jumlah responden laki-laki dan perempuan pada tingkatan KPA dan bendahara dilihat diagram berikut ini.

Gambar 4.2.1.2

Perbandingan Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bertugas dalam pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini KPA dan bendahara didominasi oleh laki-laki dibanding dengan perempuan.

76% 59% 24% 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% KPA Bendahara Laki-laki Perempuan

3% 5% 30% 62% Usia < 30 thn 30 - 40 thn 41 - 50 thn > 50 thn

Gambar 4.2.1.3 Usia Responden

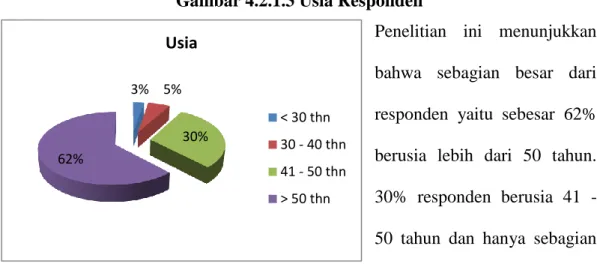

Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden yaitu sebesar 62% berusia lebih dari 50 tahun. 30% responden berusia 41 - 50 tahun dan hanya sebagian kecil yakni 5% dan 3% yang berusia diantara 30 – 40 tahun dan dibawah 30 tahun.

Kondisi sebagaimana diuraikan diatas juga ditemukan pada tingkatan KPA. Mayoritas responden yaitu sebesar 73% atau 43 orang berusia diatas 50 tahun dan sisanya sebesar 27% atau 16 orang berusia 41 – 50 tahun. Sebaran usia responden pada tingkatan KPA dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar 4.2.1.4 Usia Responden – KPA

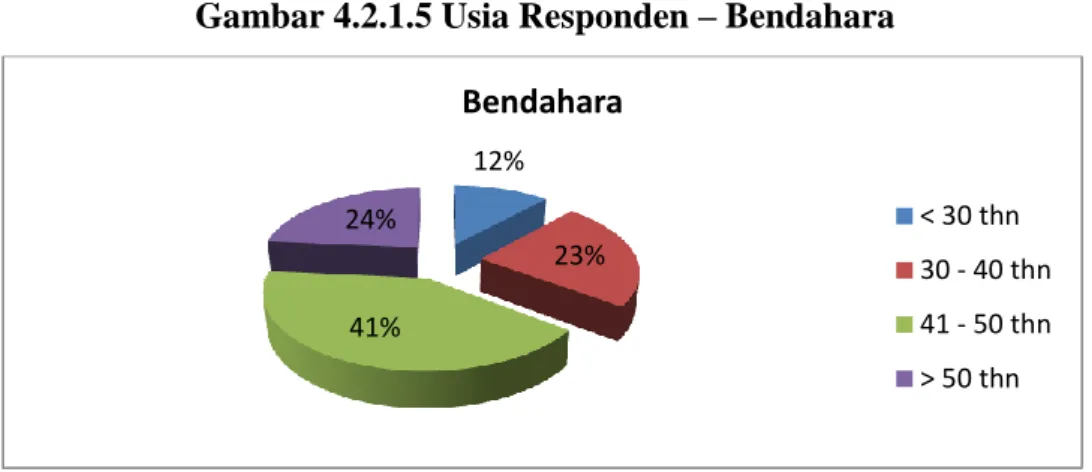

Berbeda dengan kedua kondisi diatas, usia responden pada tingkatan bendahara didominasi oleh pegawai dengan usia 41 – 50 tahun yaitu sebesar 41%, berikutnya pegawai usia > 50 tahun dan usia 30 – 40 tahun masing-masing sebesar 24% dan yang paling sedikit pegawai dengan usia < 30 tahun yaitu sebesar 12%. Sebaran usia responden pada tingkatan bendahara dapat dilihat pada diagram berikut ini.

0% 0% 27% 73% < 30 thn 30 - 40 thn 41 - 50 thn > 50 thn

5% 4% 29% 59% 3% Tingkat Pendidikan SLTA Diploma S1 S2 Lainnya (S3)

Gambar 4.2.1.5 Usia Responden – Bendahara

Kondisi ini menunjukkan bahwa TA 2015 KPA dan bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh pegawai yang sudah senior dengan sisa masa kerja kurang dari delapan tahun.

Gambar 4.2.1.6 Tingkat Pendidikan Responden

Sebagian besar responden dalam penelitian ini yaitu 59% atau 45 orang memiliki latar belakang pendidikan S2. Berikutnya 29% atau 22 orang berlatar S1, pendidikan SLTA sebesar 5% atau 4 orang, pendidikan diploma sebesar 4% atau 3 orang dan 3% atau 2 orang dengan pendidikan S3.

Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dhi. KPA dan bendahara telah memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi yaitu S2 dan S1. Pegawai dengan latar belakang pendidikan yang memadai tentunya akan berpengaruh positif dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah.

12% 23% 41% 24% Bendahara < 30 thn 30 - 40 thn 41 - 50 thn > 50 thn

23% 12% 47% 18% 0% SLTA Diploma S1 S2 Lainnya (S3) 0% 2% 24% 71% 3% SLTA Diploma S1 S2 Lainnya (S3)

Gambar 4.2.1.7 Tingkat Pendidikan – KPA

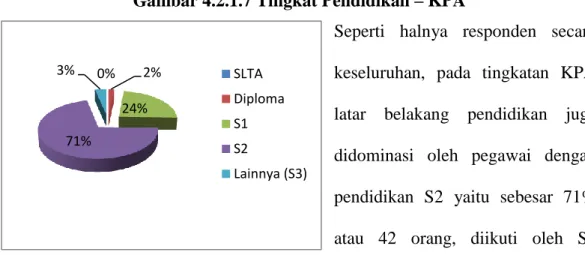

Seperti halnya responden secara keseluruhan, pada tingkatan KPA latar belakang pendidikan juga didominasi oleh pegawai dengan pendidikan S2 yaitu sebesar 71% atau 42 orang, diikuti oleh S1 sebesar 24% atau 14 orang, S3 sebesar 3% atau 2 orang dan diploma sebesar 2% atau hanya 1 orang.

Gambar 4.2.1.8 Tingkat Pendidikan – Bendahara

Berbeda dengan kondisi sebelumnya, pada tingkatan bendahara sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan S1 yaitu 47% atau 8 orang, diikuti SLTA sebesar 23% atau 4 orang, sisanya masing-masing 18% dan 12% untuk S2 dan diploma.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa untuk jabatan KPA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih banyak menugaskan pegawai dengan latar belakang pendidikan S2, sementara untuk jabatan bendahara sebagian besar menugaskan pegawai dengan pendidikan S1.

2% 24% 74% Gol. II Gol. III Gol. IV

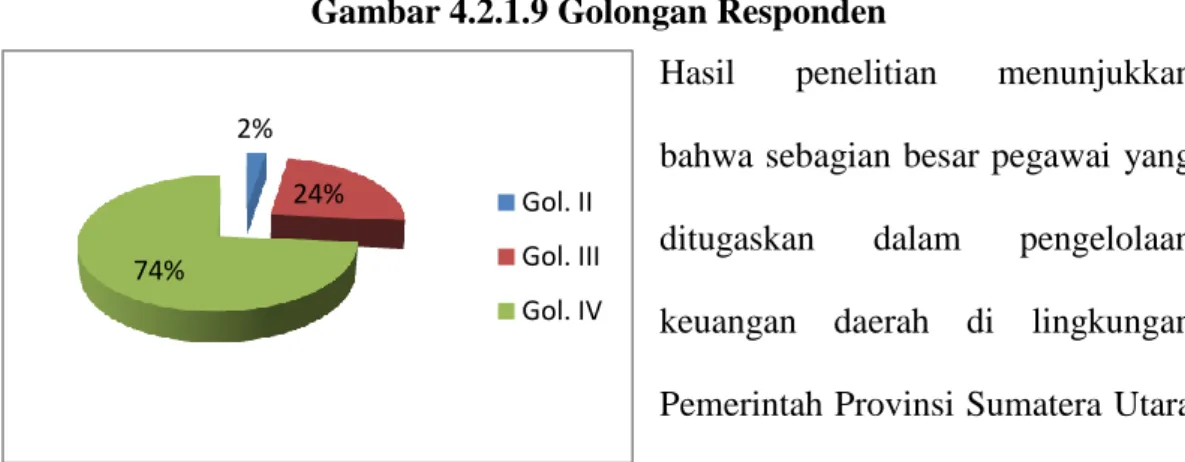

Gambar 4.2.1.9 Golongan Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yang ditugaskan dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dhi. KPA dan bendahara adalah pegawai dengan golongan IV yaitu sebesar 74% atau sebanyak 56 orang, diikuti pengawai golongan III sebesar 24% sebanyak 18 orang dan hanya 3% atau 2 orang dengan golongan II.

Gambar 4.2.1.10

Perbandingan Jumlah Responden Berdasarkan Golongan

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa pada tingkatan KPA sebagian besar pegawai adalah golongan IV yaitu sebesar 93%, sementara pada tingkatan bendahara didominasi oleh pegawai dengan golongan III, yaitu sebesar 82%. Pada tingkatan KPA hanya terdapat sebesar 7% pegawai dengan golongan III dan tidak terdapat pegawai golongan II. Sementara pada tingkatan bendahara, urutan kedua adalah pegawai golongan II sebesar 12% dan jumlah paling sedikit yaitu pegawai golongan IV sebesar 6%. 0% 12% 7% 82% 93% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% KPA Bendahara

82% 6% 12% Bendahara 1 - 3 thn 4 - 6 thn > 6 thn 57% 21% 22% Pengalaman Kerja (di posisi yang sama)

1 - 3 thn 4 - 6 thn > 6 thn 50% 25% 25%

Kuasa Pengguna Anggaran

1 - 3 thn 4 - 6 thn > 6 thn Gambar 4.2.1.11 Pengalaman Kerja Responden

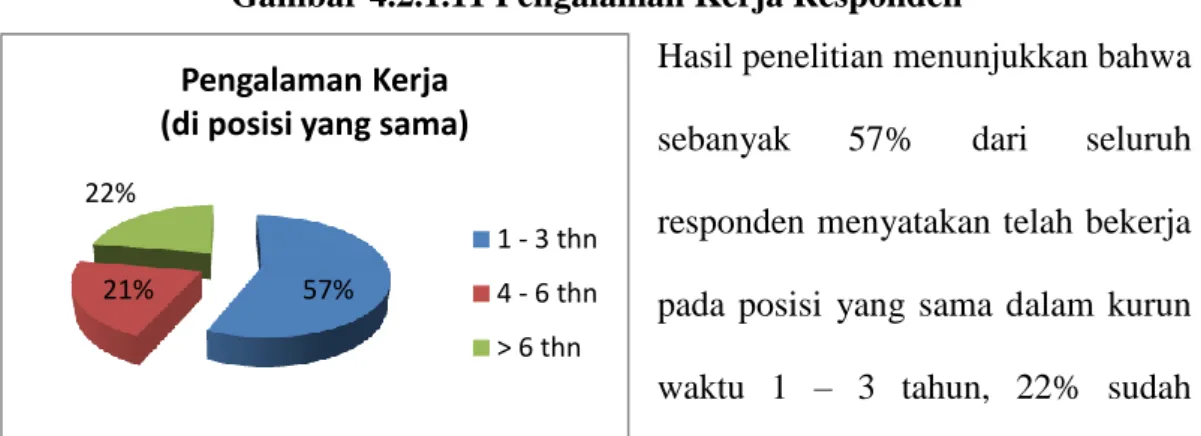

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 57% dari seluruh responden menyatakan telah bekerja pada posisi yang sama dalam kurun waktu 1 – 3 tahun, 22% sudah bekerja selama lebih dari enam tahun, dan sisanya sebesar 21% yang telah bekerja dalam kurun waktu 4 – 6 tahun. Informasi ini memberikan gambaran bahwa rata-rata masa kerja seorang pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penugasan sebagai KPA dan bendahara adalah 1 – 3 tahun.

Gambar 4.2.1.12 Pengalaman Kerja – KPA

Pada tingkatan KPA, 50% dari responden menyatakan telah bekerja di posisi yang sama selama 1 – 3 tahun, 25% telah bekerja 4 – 6 tahun, dan sisanya yaitu 25% telah bekerja selama lebih dari 6 tahun.

Gambar 4.2.1.13 Pengalaman Kerja – Bendahara

Sama seperti pada tingkatan KPA, pada tingkatan bendahara sebagian besar pegawai atau 82% juga menyatakan telah bekerja pada posisi yang sama selama kurun waktu 1 – 3 tahun. Perbedaannya dengan tingkatan KPA adalah pada tingkatan bendahara, urutan berikutnya adalah pegawai yang bekerja lebih dari enam tahun sebesar 12% dan paling sedikit adalah pegawai yang bekerja dalam kurun waktu 4 – 6 tahun sebesar 6%.

Gambar 4.2.1.14

Intensitas Penggunaan Media Massa oleh Responden

Diagram diatas menyajikan intensitas penggunaan media massa oleh responden penelitian, mengacu pada delapan jenis media massa menurut Biagi (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan jenis media massa, televisi merupakan media massa yang digunakan secara rutin atau rata-rata tujuh kali dalam seminggu oleh responden yaitu sebesar 68%, diikuti oleh surat kabar = 61%, internet = 50%, radio = 24%, buku = 12%, majalah = 9%, film = 7% dan terakhir rekaman sebesar 4%.

Jenis media massa setelah televisi yang paling sering digunakan oleh responden atau rata-rata digunakan 4 – 6 hari dalam seminggu adalah internet sebesar 21%, disusul surat kabar = 20%, buku = 13%, radio = 8%, majalah = 7%, rekaman = 4% dan terakhir film = 3%. Sementara media massa yang rata-rata jarang atau bahkan tidak pernah digunakan dalam seminggu adalah rekaman = 84%, diikuti film = 55%, radio = 30%, majalah 29%, buku = 20%, internet = 14%, televisi = 1% dan surat kabar = 0%.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Jarang/TP 1 - 3 hr 4 - 6 hr 7 hr

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari delapan jenis media massa tersebut, surat kabar merupakan satu-satunya media massa yang secara rata-rata selalu digunakan oleh responden dalam seminggu atau tidak terdapat responden yang memilih pilihan jawaban jarang/tidak pernah menggunakannya. Hal ini sejalan dengan tesis yang disampaikan oleh Vivian (2008) yang menyatakan bahwa surat kabar merupakan medium massa utama bagi orang untuk memperoleh berita dan di sebagian besar kota, tak ada sumber berita yang bisa menyamai keluasan dan kedalaman liputan berita koran dan hal itu memperkuat popularitas dan pengaruh yang dimiliki surat kabar.

Gambar 4.2.1.15

Media Massa Sumber Berita Kasus Tindak Pidana Korupsi

Dalam penelitian ini, peneliti juga meminta kepada responden menyebutkan tiga media yang paling sering digunakan sebagai sumber informasi untuk memperoleh berita-berita berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada urutan pertama responden menyatakan televisi sebagai sumber informasi dengan jumlah sebesar 46%, disusul surat kabar

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Urutan 1 Urutan 2 urutan 3

= 41% dan internet = 8%. Pada urutan kedua, responden lebih banyak memilih surat kabar dengan jumlah sebesar 49%, disusul televisi = 28% dan internet 16%. Sementara pada urutan ketiga, responden menyatakan media yang menjadi sumber informasi adalah internet = 43%, disusul televisi sebesar 20% dan radio sebesar 18%.

4.2.2 Variabel X (karakteristik berita yang menarik perhatian khalayak) Gambar 4.2.2.1

Mengikuti berita-berita terkini terkait kasus TPK

Berkaitan dengan pertanyaan tentang intensitas mengikuti berita-berita kasus TPK yang terbaru (terkini), sebagian besar responden yaitu 79% atau 60 orang menyatakan mengikuti, 16% atau 12 orang menyatakan selalu mengikuti, 5% atau 4 orang menyatakan jarang dan tidak ada yang memilih jawaban tidak pernah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik KPA maupun bendahara memberikan perhatian terhadap berita-berita terkini tentang kasus TPK yang ditunjukkan dengan mayoritas mengikuti dan bahkan selalu mengikuti berita tersebut.

Kondisi yang sama dengan data diatas, juga ditunjukkan baik pada tingkatan KPA maupun bendahara. Mayoritas responden dengan persentase masing-masing sebesar 81% dan 71% menyatakan mengikuti berita terkini kasus TPK, diikuti

16%

79% 5% 0%

Intensitas mengikuti berita terkini kasus TPK

Selalu mengikuti Mengikuti Jarang Tidak pernah

21%

68% 8% 3%

Harapan memperoleh berita kasus TPK secara mutakhir

Sangat berharap Berharap Kurang berharap Tidak berharap

pilihan „selalu mengikuti‟ dengan persentase masing-masing sebesar 15% dan 18%, jarang mengikuti sebesar 3% dan 12% dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak pernah. Perbandingan tanggapan responden pada tingkatan KPA dan bendahara ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Gambar 4.2.2.2

Perbandingan Tanggapan Responden – Berita Kasus TPK Terkini

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kekinian dari suatu berita atau berkaitan dengan ketepatan waktu menjadi pendorong bagi responden untuk mengikuti berita kasus TPK.

Gambar 4.2.2.3

Harapan memperoleh berita kasus TPK secara mutakhir (up to date)

Sebagian besar responden yaitu 68% atau 52 orang menyatakan berharap untuk mendapatkan berita kasus TPK secara mutakhir (up to date), 21% atau sebanyak 16 orang bahkan menyatakan sangat berharap, 8% atau 6 orang responden menyatakan kurang berharap dan hanya 3% atau 2 orang responden yang menyatakan tidak berharap.

15% 81% 3% 0% 18% 71% 12% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Selalu mengikuti Mengikuti Jarang Tidak pernah

Pada tingkatan KPA maupun bendahara, responden juga menunjukkan hal yang sama, dimana sebagian besar yaitu masing-masing sebesar 71% dan 59% menyatakan berharap memperoleh berita kasus TPK secara mutakhir, disusul 19% dan 29% menyatakan sangat berharap, 7% dan 12% menyatakan kurang berharap, dan hanya 3% responden KPA yang menyatakan tidak berharap, sementara responden bendahara tidak ada yang menyatakan tidak berharap. Perbandingan tanggapan responden ditunjukkan bahwa gambar berikut ini.

Gambar 4.2.2.4

Perbandingan Tanggapan Responden – Memperoleh Berita Kasus TPK secara Mutakhir

Dari kondisi diatas dapat disimpulkan bahwa berita kasus TPK dapat dikategorikan sebagai berita yang menarik perhatian khalayak, dimana mayoritas responden memiliki harapan untuk memperoleh beritanya secara mutakhir. Hal ini sejalan dengan tesis dari Bond (1961, dalam Suhandang, 2004) yang menyatakan bahwa semakin dekat waktu suatu peristiwa dengan saat ketika audiens membaca suatu berita, maka berita itu semakin memersuasi audiens.

19% 29% 71% 59% 7% 3% 12% 0% 0% 20% 40% 60% 80% KPA Bendahara

21%

68% 11%

0%

Berita kasus TPK terbaru lebih menarik dibanding yang lama

Sangat menarik Menarik Kurang menarik Tidak menarik

Gambar 4.2.2.5

Berita kasus TPK terbaru lebih menarik perhatian dibanding yang lama

Secara umum, responden KPA dan bendahara berpendapat bahwa berita kasus TPK yang terbaru lebih menarik perhatian dibanding yang telah lama. Hal tersebut tercermin dari sebanyak 68% responden atau 52 orang menyakan demikian. Diikuti 21% atau 16 orang menyatakan sangat menarik, 11% atau 8 orang menyatakan kurang menarik dan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak menarik.

Kondisi yang sama juga ditemukan pada tingkatan KPA dan bendahara. Terdapat masing-masing sebanyak 68% dan 71% yang menyatakan berita terbaru lebih menarik perhatian, 19% dan 29% menyatakan sangat menarik perhatian dan hanya 14% responden KPA yang menyatakan kurang menarik. Sementara untuk bendahara tidak terdapat responden yang menyatakan tidak menarik perhatian.

Merujuk pada tesis dari Blayer (dalam Suhandang, 2004) yang menyatakan bahwa berita yang terbaik ialah berita yang paling menarik perhatian bagi jumlah pembaca yang paling besar, maka dapat disimpulkan bahwa berita kasus TPK yang terbaru lebih menarik perhatian dan minat responden dibanding yang sudah lama dan memenuhi unsur sebagai berita yang baik.

19%

68%

13% 0%

Berita kasus TPK yang terjadi dekat tempat kerja Sangat menarik Menarik Kurang menarik Tidak menarik Gambar 4.2.2.6

Berita kasus TPK yang dekat dengan tempat kerja menarik perhatian

Sebagian besar responden berpendapat bahwa berita kasus TPK yang terjadi dekat dengan tempat kerja menarik perhatian mereka. Hal tersebut

tercermin dari mayoritas responden yaitu 68% atau 52 orang menyatakan berita seperti itu menarik perhatian mereka, 19% atau 14 orang bahkan menyatakan sangat menarik, 13% atau 10 orang menyatakan kurang menarik dan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak menarik.

Kondisi yang sama juga ditunjukkan baik pada tingkatan KPA dan bendahara. Pada tingkatan KPA masing-masing 64% dan 82% menyataan menarik, 20% dan 12% menyatakan sangat menarik, diikuti 15% dan 6% yang menyatakan kurang menarik. Tidak ada seorangpun responden, baik KPA maupun bendahara yang menyatakan berita kasus TPK yang terjadi dekat dengan tempat kerja mereka tidak menarik perhatian.

Merujuk pada tesis dari Bond (1961, dalam Suhandang 2004) yang menyatakan bahwa kedekatan tempat kejadian (proximity) merupakan faktor utama dari sebuah berita yang bernilai tinggi dan dapat merangsang bangkitnya perhatian orang banyak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berita kasus TPK yang dekat dengan tempat kerja responden dipersepsikan sebagai berita yang bernilai tinggi dan merangsang perhatian.

15%

71%

13% 1%

Berita kasus TPK yang terjadi dekat tempat tinggal atau kampung

halaman Sangat perhatian Perhatian Kurang perhatian Tidak perhatian Gambar 4.2.2.7

Perhatian terhadap berita kasus TPK yang terjadi dekat tempat tinggal atau kampung halaman

Mayoritas responden yaitu sebanyak 70% atau 54 orang menyatakan memberi perhatian khusus terhadap berita kasus TPK yang terjadi dekat tempat tinggal atau kampung halaman. Diikuti 15% atau 11 orang yang menyatakan sangat perhatian, 14% atau 10 orang kurang perhatian dan hanya 1% responden atau 1 orang yang menyatakan tidak memberikan perhatian khusus.

Kondisi yang sama juga ditemukan pada tingkatan KPA dan bendahara. Mayoritas responden yaitu masing-masing sebesar 68% dan 82% menyatakan memberi perhatian khusus. Pada tingkatan KPA, sebanyak 17% responden menyatakan sangat perhatian, diikuti 16% menyatakan kurang perhatian dan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak memberikan perhatian khusus. Sementara untuk tingkatan bendahara, responden memberikan pendapat yang sama yaitu masing-masing 6% untuk pilihan jawaban sangat menarik perhatian, kurang menarik perhatian dan tidak menarik perhatian.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan tesis Bond (1961, Suhandang 2004) yang menyatakan bahwa kedekatan tempat terjadinya suatu berita merupakan salah satu faktor utama menarik tidaknya suatu berita bagi khalayak.

14%

57%

20% 9%

Berita kasus TPK di lingkungan Pemda mempengaruhi responden Sangat berpengaruh Berpengaruh Kurang berpengaruh Tidak berpengaruh Gambar 4.2.2.8

Pengaruh Berita kasus TPK yang terjadi di lingkungan Pemda kepada responden

Menjawab pertanyaan, apakah kasus TPK yang terjadi di lingkungan Pemda mempengaruhi responden atau tidak, lebih dari setengah responden yaitu 57% atau 43 orang menyatakan mempengaruhi mereka. Sebesar 20% atau 15 orang menyatakan bahwa hal tersebut kurang berpengaruh. Sisanya sebesar 14% dan 9% menyatakan sangat berpengaruh dan tidak berpengaruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa jarak terjadinya suatu berita dipersepsikan oleh khalayak pembacanya lebih memiliki pengaruh dan hal ini menguatkan tesis dari Bond (1961, dalam Suhandang 2004) tentang karakteristik kedekatan (proximity) dari sebuah berita.

Kondisi yang sama juga ditemukan baik pada tingkatan KPA maupun bendahara, dimana mayoritas responden yaitu sebesar 56% dan 59% menyatakan berpengaruh bagi mereka. Namun, pada tingkatan KPA posisi berikutnya diikuti oleh pendapat kurang berpengaruh sebesar 22%, diikuti pendapat sangat berpengaruh sebesar 14% dan sisanya 8% menyatakan tidak berpengaruh. Sementara pada tingkatan bendahara, setelah berpengaruh, diikuti dengan pendapat sangat pengaruh sebesar 18%, diikuti pendapat kurang berpengaruh dan tidak berpengaruh masing-masing sebesar 12%.

13%

83%

4% 0%

Berita kasus TPK dengan nilai kerugian negara/daerah besar

Sangat menarik Menarik Kurang menarik Tidak menarik Gambar 4.2.2.9

Pendapat terhadap berita kasus TPK dengan nilai kerugian negara/daerah yang besar

Menjawab pertanyaan tentang pendapat terhadap berita kasus TPK dengan nilai kerugian negara/daerah yang besar, mayoritas responden yaitu sebesar 83% atau 63 orang

menyatakan berita tersebut sangat menarik bagi mereka. Sebesar 13% menyatakan sangat menarik dan hanya 4% yang kurang tertarik dengan berita kasus TPK dengan nilai kerugian negara/daerah yang besar.

Kondisi yang sama juga ditemukan pada tingkatan KPA dan bendahara. Bahkan pada tingkatan bendahara, responden hanya memberikan pilihan pada alternatif jawaban menarik dan sangat menarik masing-masing sebesar 88% dan 12%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempersepsikan sebuah berita sebagai berita yang menarik berdasarkan ukuran ataupun dampak yang ditimbulkan oleh berita tersebut. Hasil ini juga sejalan dengan tesis Bond (1961, dalam Suhandang 2004) yang menyatakan bahwa ukuran suatu berita merupakan faktor utama sebuah berita yang menarik perhatian khalayak.

14%

74%

12% 0%

Berita kasus TPK berskala nasional Selalu mengikuti Mengikuti Kurang mengikuti Tidak mengikuti Gambar 4.2.2.10

Respon terhadap berita kasus TPK berskala nasional

Mayoritas responden yaitu sebesar 74% atau 55 orang menyatakan mengikuti berita-berita kasus TPK berskala nasional. Sebesar 14% atau 10 orang bahkan selalu mengikuti, sisanya sebesar 12% atau 9 orang menyatakan kurang mengikuti.

Kondisi yang sama juga ditemukan pada tingkatan KPA maupun bendahara. Bedanya, pada tingkatan bendahara setelah pendapat „mengikuti‟ adalah kurang mengikuti sebesar 24%, disusul sangat mengikuti sebesar 18%. Perbandingan sebaran pendapat responden pada kedua tingkatan tersebut dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 4.2.2.11

Perbandingan respon KPA dan Bendahara terhadap berita kasus TPK berskala nasional

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lingkup atau ukuran dari berita kasus TPK memengaruhi minat dan keiginan responden untuk mengikutinya. Temuan ini juga sejalan dengan tesis Bond (1962, dalam Suhandang 2004) bahwa ukuran dari sebuah berita menjadi faktor yang mendorong minat dan ketertarikan khalayak.

0% 20% 40% 60% 80% 100% Selalu mengikuti Mengikuti Kurang mengikuti Tidak mengikuti KPA Bendahara

4%

43% 53%

0%

Respon mencermati kasus korupsi besar tanah air

Sangat rutin Rutin Tidak rutin Tidak mencermati 13% 82% 5% 0%

Respon terhadap berita kasus TPK melibatkan tokoh atau pejabat

penting di Indonesia Sangat menarik Menarik Kurang menarik Tidak menarik Gambar 4.2.2.12

Respon terhadap kasus korupsi besar di tanah air

Terhadap pertanyaan mengenai respon terhadap kasus korupsi besar di tanah air, lebih dari separuh responden yaitu sebesar 53% atau 40 orang menyatakan tidak rutin mencermati berbagai kasus besar korupsi yang terjadi di Indonesia. Sisanya sebesar 43% atau 33 orang menyatakan rutin mengikuti dan hanya 4% atau 3 orang yang sangat rutin.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan ketika melakukan tatap muka dengan para responden diketahui bahwa para responden tidak terlalu memberi perhatian terhadap kasus-kasus korupsi besar di tanah air. Salah satu penyebabnya yaitu karena begitu banyak dan silih bergantinya kasus korupsi yang terjadi, sehingga responden hanya memberian perhatian sekadar saja. Kondisi yang sama juga terjadi baik pada tingkatan KPA maupun bendahara.

Gambar 4.2.2.13

Respon terhadap berita kasus TPK yang melibatkan tokoh atau pejabat penting di Indonesia

Mayoritas respon yaitu sebesar 82% atau 62 orang berpendapat bahwa berita kasus TPK yang melibatkan tokoh atau pejabat penting di Indonesia merupakan berita yang menarik

18%

65%

17% 0%

Respon terhadap berita kasus TPK yang melibatkan pejabat tinggi di

lingkungan Pemda

Sangat mengikuti Mengikuti Kurang mengikuti Tidak mengikuti

perhatian mereka. Sebesar 13% atau 10 orang bahkan menyatakan sebagai berita yang sangat menarik dan hanya sebagian kecil yaitu 5% atau 4 orang yang kurang tertarik dengan berita tersebut.

Kondisi yang sama juga ditemukan baik pada tingkatan KPA maupun bendahara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku ataupun orang yang terlibat dengan sebuah kasus TPK sangat menentukan terhadap persepsi yang diberikan responden. Apabila pelaku ataupun orang yang terlibat dalam sebuah kasus TPK merupakan tokoh atau pejabat penting, hal tersebut cenderung lebih menarik perhatian responden.

Gambar 4.2.2.14

Respon terhadap berita kasus TPK yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Pemda

Terhadap pertanyaan mengenai respon terhadap berita kasus TPK yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Pemda, mayoritas responden yaitu sebesar 65% atau 49 orang menyatakan mengikuti, disusul 18% atau 14 orang menyatakan sangat mengikuti, sisanya sebesar 17% atau 13 orang menyatakan kurang mengikuti. Hasil ini menunjukkan kondisi yang sama dengan pertanyaan terdahulu mengenai respon yang diberikan responden terhadap berita kasus TPK yang melibatkan tokoh atau pejabat penting di tanah air.

Kedua hasil ini mengkonfirmasi bahwa kepentingan (importance) suatu berita bagi khalayak yang antara lain digambarkan oleh orang-orang yang terlibat didalamnya (who) merupakan faktor yang mempengaruhi minat, ketertarikan dan

50% 49%

0% 1%

Berita kasus TPK yang melibatkan aparat penegak hukum

Sangat prihatin Prihatin Kurang prihatin Tidak pengaruh

keinginan mengikuti suatu berita bagi khalayak. Hal ini juga sejalan dengan tesis Bond (1961) tentang faktor utama sebuah berita yang menarik minat pembacanya dimana salah satunya adalah tingkat kepentingan (importance).

Gambar 4.2.2.15

Perbandingan respon pada tingkatan KPA dan bendahara

Hasil yang sedikit berbeda ditunjukkan pada tingkatan KPA dan bendahara. Pada tingkatan bendahara, setelah pilihan jawaban „mengikuti‟ sebesar 53%, disusul jawaban „kurang mengikuti‟ sebesar 29% dan terakhir jawaban „sangat mengikuti‟ sebesar 18%. Perbandingan respon pada kedua tingkatan ini dapat dilihat pada diagram diatas.

Gambar 4.2.2.16

Tanggapan terhadap berita kasus TPK yang melibatkan penegak hukum di Indonesia

Menjawab pertanyaan mengenai tanggapan terhadap berita kasus TPK yang melibatkan penegak hukum di Indonesia, setengah dari jumlah responden yaitu 50% atau 38

orang menyatakan sangat prihatin terhadap berita kasus TPK yang melibatkan aparat penegak hukum di Indonesia. Sebesar 49% atau 37 orang menyatakan

0% 20% 40% 60% 80% Sangat mengikuti Mengikuti Kurang mengikuti Tidak mengikuti KPA Bendahara

prihatin dan hanya 1% atau 1 orang yang menyatakan kurang prihatin. Hal ini menunjukkan hampir seluruh responden yaitu 99% memberikan tanggapan yang sama yaitu prihatin dengan berita kasus TPK yang melibatkan aparat penegak hukum.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh pada saat bertatap muka dengan para responden, diketahui rasa prihatin timbul dalam diri responden mengingat aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan dalam proses penegakan hukum, terlibat dalam kasus korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi.

Gambar 4.2.2.17

Perbandingan tanggapan responden pada tingkatan KPA dan bendahara

Diagram diatas menunjukkan bahwa pada tingkatan KPA, sebesar 98% responden menyatakan prihatin dengan berita kasus TPK yang melibatkan aparat penegak hukum, dimana masing-masing 47% dan 51% menyatakan „sangat prihatin‟ dan „prihatin‟ dan hanya 2% yang menyatakan tidak berpengaruh. Sementara pada tingkatan bendahara, seluruh responden atau 100% menyatakan prihatin yang terdiri dari 59% „sangat prihatin‟ dan sisanya 41% „prihatin‟.

47% 51% 0% 2% 59% 41% 0% 0% 0% 20% 40% 60% 80%

Sangat prihatin Prihatin Kurang prihatin Tidak pengaruh

8%

85%

7% 0%

Mengetahui berita kasus TPK lewat media massa

Sangat mengetahui Mengetahui Kurang mengetahui Tidak mengetahui 4.2.3 Variabel Y (komponen sikap)

Gambar 4.2.3.1

Mengetahui berita kasus TPK melalui media massa

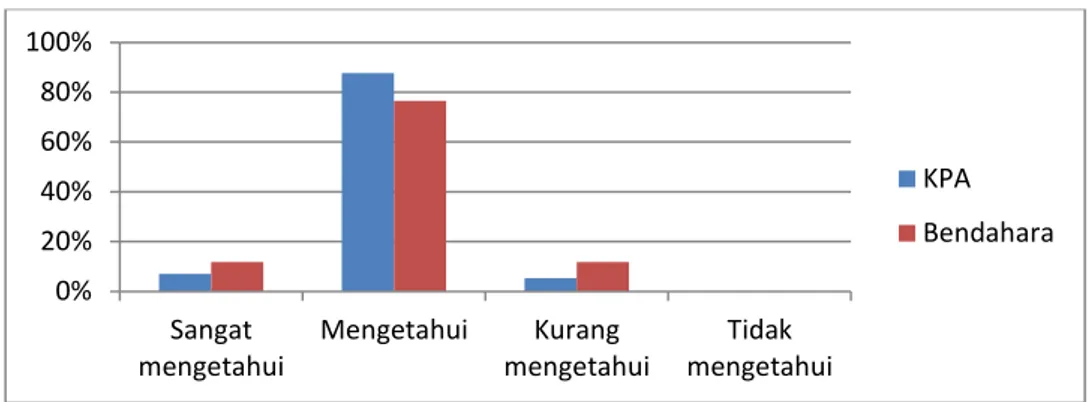

Terhadap pertanyaan apakah responden mengetahui berita kasus TPK melalui media massa, mayoritas responden yaitu 85% atau 65 orang menyatakan mengetahui berbagai berita kasus TPK melalui media massa. Sebesar 8% atau 6 orang bahkan menyatakan sangat mengetahui, 7% atau 5 orang menyatakan kurang dan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak mengetahui.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden yaitu sebesar 93% menyatakan bahwa media massa merupakan sumber untuk mendapatkan informasi, khususnya yang berkaitan dengan berita kasus TPK. Kondisi ini juga merupakan perwujudan dari fungsi media massa sebagai pemberi informasi (to inform) bagi khalayak, yang oleh ahli komunikasi Harold D. Laswell disebut sebagai fungsi pengawasan instrumental/instrumental surveillance (Nurudin, 2013).

47% 53%

0% 0%

Praktek korupsi bertentangan dengan hukum Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak Setuju Gambar 4.2.3.2

Perbandingan tanggapan responden KPA dan Bendahara mengetahui berita kasus TPK melalui media massa

Diagram diatas menunjukkan bahwa pada tingkatan KPA, 95% responden menyatakan mengetahui berita kasus TPK melalui media massa dimana jumlah itu terdiri dari 7% sangat mengetahui dan 88% mengetahui, dan hanya 5% yang menyatakan kurang mengetahui. Kondisi yang tidak terlalu berbeda terjadi pada tingkatan bendahara, dimana 88% menyatakan mengetahui yang terdiri dari 12% sangat mengetahui dan 76% mengetahui, dan sisanya 12% mengatakan kurang mengetahui.

Gambar 4.2.3.3

Pendapat Responden bahwa kasus TPK bertentangan dengan hukum

Terhadap pertanyaan mengenai pendapat responden bahwa kasus TPK bertentangan dengan hukum, seluruh responden (100%) menyatakan setuju bahwa kasus

korupsi merupakan praktek yang bertentangan dengan hukum yang berlaku yang terdiri dari 53% berpendapat „sangat setuju‟ dan 47% „setuju‟.

0% 20% 40% 60% 80% 100% Sangat mengetahui Mengetahui Kurang mengetahui Tidak mengetahui KPA Bendahara

26%

70% 4%

0%

Kasus TPK merugikan keuangan negara/daerah

Sangat memahami Memahami Kurang memahami Tidak memahami

Hal yang sama juga ditemukan, baik pada tingkatan KPA maupun bendahara. Perbandingan tanggapan responden baik secara keseluruhan, pada tingkatan KPA maupun bendahara dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar 4.2.3.4

Perbandingan tanggapan responden “kasus korupsi bertentangan dengan hukum yang berlaku”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh responden, baik KPA maupun bendahara memiliki satu pemahaman bahwa kasus TPK merupakan praktek yang salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemahaman ini merupakan bagian dari kognisi yang dimiliki oleh responden, yang merupakan salah satu unsur pembentuk sikap, termasuk dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Gambar 4.2.3.5

Responden memahami kasus TPK merugikan keuangan negara/daerah

Hampir seluruh responden yaitu sebesar 96% berpendapat bahwa melalui berita di media massa mereka mendapatkan pemahaman bahwa kasus TPK merugikan keuangan negara/daerah. Pilihan jawaban tersebut terdiri dari 26% menyatakan „sangat memahami‟ dan 70% „memahami‟. Hanya sebagian kecil

0% 20% 40% 60% 80%

Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak Setuju

Keseluruhan KPA

50% 49%

1% 0%

Tanggapan melihat maraknya berita kasus TPK di Indonesia

Sangat prihatin Prihatin Kurang prihatin Tidak pengaruh

responden yaitu 4% yang menyatakan bahwa mereka kurang mendapatkan pemahaman.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi, baik pada tingkatan KPA maupun bendahara. Perbandingan pendapat responden secara keseluruhan, pada tingkatan KPA maupun bendahara dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar 4.2.3.6

Perbandingan pendapat responden “kasus TPK merugikan keuangan negara/daerah”

Pemahaman yang diperoleh responden melalui berbagai berita di media massa bahwa kasus TPK mengakibatkan kerugian pada keuangan negara maupun daerah merupakan bagian dari kognisi responden yang juga merupakan komponen pembentuk sikap, secara khusus dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini merujuk pada tersis dari Liliweri (2011) yang menyatakan bahwa kognisi merupakan salah satu komponen pembentuk sikap manusia.

Gambar 4.2.3.7

Tanggapan terhadap maraknya berita kasus TPK di Indonesia

Terhadap pertanyaan tanggapan terhadap maraknya berita kasus TPK di Indonesia, hampir seluruh responden yaitu 99% menyatakan

26% 70% 4% 0% 31% 66% 3% 0% 12% 82% 6% 0%

Sangat memahami Memahami Kurang memahami Tidak memahami

prihatin melihat maraknya berita kasus TPK yang terjadi di Indonesia. Pendapat tersebut terdiri dari pilihan jawaban sangat prihatin sebesar 50% dan prihatin 49%. Sisanya, 1% memilih jawaban kurang prihatin.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi, baik pada tingkatan KPA maupun bendahara. Perbedaannya, pada tingkatan KPA pilihan jawaban „prihatin‟ yaitu 53% lebih besar dibanding responden yang memilih jawaban „sangat prihatin‟ sebesar 46%, dan sisanya sebesar 2% memberikan jawaban „kurang prihatin‟. Sementara pada tingkatan bendahara, seluruh responden (100%) menyatakan prihatin, yang terdiri dari sebesar 65% „sangat prihatin‟ dan 35% „prihatin‟. Perbandingan jawaban responden dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh pada saat bertatap muka dengan para responden diketahui bahwa rasa prihatin timbul dalam diri responden mengingat sangat marak dan silih bergantinya kasus TPK yang terjadi di Indonesia. Sejak reformasi bergulir di Indonesia dan kepemimpinan negara telah silih berganti juga, tetapi bangsa Indonesia tetap berkutat pada masalah korupsi. Kasus korupsi hanya menguntungkan segelintir orang yang melakukan, namun sangat merugikan bagi perekonomian Indonesia serta menghambat proses pembangunan yang sedang berjalan.

Gambar 4.2.3.8

Perbandingan pendapat responden “prihatin dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia” 50% 49% 1% 0% 46% 53% 2% 0% 65% 35% 0% 0%

Sangat prihatin Prihatin Kurang prihatin Tidak pengaruh

26%

55%

4% 15%

Perasaan yang timbul mengetahui banyak kasus TPK

Sangat takut Takut Kurang takut Tidak pengaruh

Pendapat hampir seluruh responden yang menyatakan bahwa mereka prihatin dengan maraknya berita kasus TPK yang terjadi di Indonesia merupakan bagian dari unsur afektif yang dimiliki responden yang mencakup perasaan, perhatian, maupun emosi. Menurut Liliweri (2011), unsur afektif ini merupakan salah satu dari komponen utama pembentuk sikap manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki keprihatinan terhadap kondisi korupsi di Indonesia dan hal tersebut merupakan unsur pembentuk sikap mereka dalam pengelolaan keuangan daerah.

Gambar 4.2.3.9

Respon mengetahui banyak kasus TPK

Lebih dari setengah responden yaitu 55% atau 42 orang menyatakan memiliki perasaan takut dalam pelaksanaan tugas setelah mengetahui banyak kasus TPK. Sebesar 26% atau 20 orang bahkan menyatakan sangat takut, 15% menyatakan tidak berpengaruh dan 4% menyatakan kurang takut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa afeksi yang timbul dalam diri responden setelah mengetahui berbagai kasus TPK adalah perasaan takut (81%). Namun demikian masih terdapat responden menyatakan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi meraka dalam menjalankan tugas (15%).

Kondisi yang hampir sama juga ditunjukkan pada tingkatan KPA maupun bendahara dan dapat dilihat pada diagram berikut ini.

53%

47% 0% 0%

Tindakan dalam menjalankan tugas Sangat berhati-hati Berhati-hati Kurang berhati-hati Tidak pengaruh Gambar 4.2.3.10

Perbandingan perasaan responden mengetahui banyak kasus TPK

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, afeksi yang muncul dalam diri responden dalam pelaksanaan tugas, baik sebagai KPA maupun bendahara, setelah mengetahui berbagai berita kasus TPK adalah timbulnya rasa takut. Sejalan dengan pendapat Liliweri (2011), rasa takut ini akan menjadi pembentuk sikap dalam menjalankan tugas mengelola keuangan daerah.

Gambar 4.2.3.11

Tindakan dalam menjalankan tugas ketika mengetahui kasus TPK

Atas pertanyaan tindakan dalam menjalankan tugas setelah mengetahui berbagai berita kasus TPK, seluruh responden (100%) menyatakan akan berhati-hati,

bahkan 53% diantaranya menyatakan sangat berhati-hati.

Kondisi yang sama juga ditemukan pada tingkatan KPA dan bendahara. Perbedaan yang muncul hanya pada jumlah responden yang memilih „sangat berhati-hati‟ dengan „berhati-hati‟. Perbandingan jumlah responden dapat dilihat pada diagram berikut ini.

26% 55% 4% 14% 25% 56% 2% 17% 29% 53% 12% 6%

Sangat takut Takut Kurang takut Tidak pengaruh

53% 46% 0% 1% Keinginan meningkatkan kompetensi Selalu berupaya Berupaya Kurang berupaya Tidak pengaruh Gambar 4.2.3.12

Perbandingan tanggapan responden dalam menjalankan tugas

Menurut Liliweri (2011), konatif berisi predisposisi seseorang untuk bertindak terhadap objek. Hal ini berarti responden memiliki kecenderungan untuk bertindak secara hati-hati dan sebagian sangat hati-hati setelah mengetahui berbagai kasus TPK korupsi. Komponen konatif ini merupakan salah satu pembentuk sikap bagi responden, secara khusus dalam pengelolaan keuangan daerah.

Gambar 4.2.3.13

Keinginan meningkatkan kompetensi setelah mengetahui berita kasus TPK

Terhadap pertanyaan, apakah responden berupaya meningkatkan keahlian (kompetensi) berkaitan dengan pemahaman akan berbagai kasus TPK, hampir seluruh responden yaitu sebesar 99% menyatakan berupaya meningkatkan kompetensi supaya terhindar dari jeratan kasus korupsi. Jawaban tersebuh terdiri dari dua pilihan jawaban, yaitu „selalu berupaya‟ sebesar 53% dan „berupaya‟ sebesar 46%. Dari seluruh responden, hanya 1% yang menyatakan kurang berupaya. 53% 47% 0% 0% 47% 53% 0% 0% 71% 29% 0% 0%

Sangat berhati-hati Berhati-hati Kurang berhati-hati Tidak pengaruh

54%

46% 0% 0%

Komitmen untuk bekerja secara jujur

Sangat berkomitmen Berkomitmen Tidak berkomitmen Tidak pengaruh

Kondisi yang hampir sama juga ditemukan pada tingkatan KPA dan bendahara. Pada tingkatan KPA sebesar 99% responden juga menyatakan berupaya, sementara pada tingkatan bendahara seluruh respon atau 100% menyatakan berupaya. Perbandingan pendapat dari responden secara keseluruhan, KPA maupun bendahara dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar 4.2.3.14

Perbandingan tanggapan responden “keinginan meningkatkan keahlian”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden (99%) memiliki keinginan dan upaya untuk meningkatkan keahlian (kompetensi) dalam rangka pelaksaan tugas, sehingga bisa terhindar dari jeratan kasus korupsi. Keinginan dan upaya tersebut menggambarkan kecenderungan bertindak yang dimiliki oleh responden, yang merupakan salah satu komponen utama dalam membentuk sikap secara khusus dalam pengelolaan keuangan daerah.

Gambar 4.2.3.15

Komitmen responden untuk bekerja secara jujur

Seperti pada pertanyaan sebelumnya, pada pertanyaan mengenai komitmen untuk bekerja secara jujur, seluruh responden (100%) menyatakan 53% 46% 0% 1% 49% 49% 0% 2% 65% 35% 0% 0%

Selalu berupaya Berupaya Kurang berupaya Tidak pengaruh

memiliki komitmen untuk bekerja secara jujur berkaitan dengan pengetahuan akan berbagai kasus TPK. Jawaban tersebut terdiri dari dua pilihan jawaban yaitu sebesar 54% „sangat berkomitmen‟ dan sisanya 46% menyatakan „berkomitmen‟.

Hal yang sama juga ditemukan, baik pada tingkatan KPA maupun bendahara, sebagaimana ditunjukkan pada diagram berikut ini.

Gambar 4.2.3.16

Perbandingan tanggapan responden “komitmen untuk bekerja secara jujur’

Tanggapan responden pada pertanyaan ini menunjukkan kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri responden. Seluruh responden, baik KPA maupun bendahara memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerja secara jujur dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah yang diemban.

4.3 Analisis Tabel Silang

Analisis tabel silang bertujuan untuk mengetahui hubungan yang dapat diperoleh diantara variabel penelitian yang dapat menjelaskan lebih dalam mengenai data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel tunggal (Masril, 2014). Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh tabel tunggal dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisa tabel silang (cross tabulation) yang menghasilkan sebanyak 8 hasil analisis, yang diuraikan sebaggai berikut.

54% 46% 0% 0% 51% 49% 0% 0% 65% 35% 0% 0% Sangat berkomitmen

Berkomitmen Tidak berkomitmen Tidak pengaruh

Tabel 4.3.1

Data Silang: Jabatan dengan Intensitas penggunaan surat kabar

Intensitas membaca surat kabar

Total 1 - 3 hr 4 - 6 hr 7 hari (seminggu) Jabatan KPA 10 11 38 59 % Jabatan 16.9% 18.6% 64.4% 100.0% % Intensitas membaca surat kabar 66.7% 73.3% 82.6% 77.6% % Total 13.2% 14.5% 50.0% 77.6% Bendahara 5 4 8 17 % Jabatan 29.4% 23.5% 47.1% 100.0% % Intensitas membaca surat kabar 33.3% 26.7% 17.4% 22.4% % Total 6.6% 5.3% 10.5% 22.4% Total Jumlah 15 15 46 76 % Jabatan 19.7% 19.7% 60.5% 100.0% % Intensitas membaca surat kabar 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% % Total 19.7% 19.7% 60.5% 100.0%

Sumber: Hasil penelitian, diolah dengan bantuan SPSS

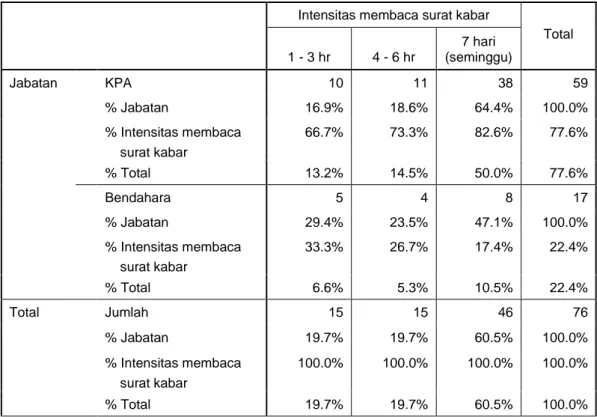

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari total responden dengan jabatan sebagai KPA sebanyak 59 orang, 64,4% diantaranya membaca surat kabar 7 hari (seminggu), sementara untuk bendahara, dari total responden sebanyak 17 orang, sebesar 47,1% menyatakan membaca surat kabar 7 hari dalam seminggu. Namun untuk intensitas membaca surat kabar 4 s.d. 6 hari dan 1 s.d. 3 hari dalam seminggu, persentase bendahara lebih besar dibandingkan KPA.

Hasil ini menggambarkan bahwa intensitas membaca surat kabar dengan frekuensi 7 hari dalam seminggu, lebih tinggi pada KPA dibandingkan bendahara. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan menggunakan surat kabar (setiap hari) pada KPA lebih tinggi dibandingkan pada bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera.

Sebagai salah satu jenis media massa, surat kabar merupakan medium utama yang digunakan oleh banyak orang untuk mendapatkan informasi. Hal ini sejalan dengan tesis Vivian (2008) yang menyatakan bahwa tidak ada sumber berita yang dapat menyamai keluasan dan kedalaman liputan berita koran, yang sekaligus memperkuat popularitas dan pengaruh yang dimiliki surat kabar.

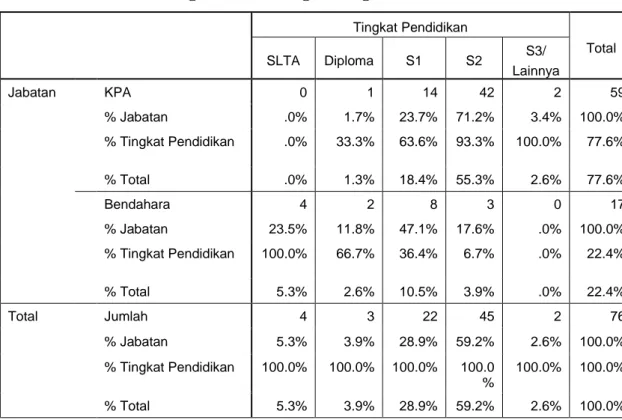

Tabel 4.3.2

Data Silang: Jabatan dengan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Total SLTA Diploma S1 S2 S3/ Lainnya Jabatan KPA 0 1 14 42 2 59 % Jabatan .0% 1.7% 23.7% 71.2% 3.4% 100.0% % Tingkat Pendidikan .0% 33.3% 63.6% 93.3% 100.0% 77.6% % Total .0% 1.3% 18.4% 55.3% 2.6% 77.6% Bendahara 4 2 8 3 0 17 % Jabatan 23.5% 11.8% 47.1% 17.6% .0% 100.0% % Tingkat Pendidikan 100.0% 66.7% 36.4% 6.7% .0% 22.4% % Total 5.3% 2.6% 10.5% 3.9% .0% 22.4% Total Jumlah 4 3 22 45 2 76 % Jabatan 5.3% 3.9% 28.9% 59.2% 2.6% 100.0% % Tingkat Pendidikan 100.0% 100.0% 100.0% 100.0 % 100.0% 100.0% % Total 5.3% 3.9% 28.9% 59.2% 2.6% 100.0%

Sumber: Hasil penelitian, dengan bantuan SPSS

Tabel diatas menunjukkan hubungan antara jabatan dengan tingkat pendidikan pegawai. Dari total responden KPA sebanyak 59 orang, 71,2% memiliki latar belakang pendidikan S2 dan diikuti 23,7% berpendidikan S1. Sementara untuk bendahara, dari total responden sebanyak 17 orang, sebagian besar yaitu 47,1% memiliki labar belakang pendidikan S1, diikuti berpendidikan SLTA sebesar 23,5% dan berpendidikan S2 sebesar 17,6%.