BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Infeksi Kecacingan

Kecacingan merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit berupa cacing. Cacing umumnya tidak menyebabkan penyakit berat sehingga sering kali diabaikan walaupun sesungguhnya memberikan gangguan kesehatan. Tetapi dalam keadaan infeksi berat atau keadaan yang luar biasa, kecacingan cenderung memberikan analisa keliru ke arah penyakit lain dan tidak jarang dapat berakibat fatal (Ismid et al, 2008).

Definisi infeksi kecacingan menurut WHO (2011) adalah sebagai infestasi satu atau lebih cacing parasit usus yang terdiri dari golongan nematoda usus. Diantara nematoda usus ada sejumlah spesies yang penularannya melalui tanah atau biasa disebut dengan cacing jenis STH (soil transmitted helminths), yaitu cacing gelang (Ascaris lumbricoides), cacing tambang (Ancylostoma duodenale dan Necator americanus), dan cacing cambuk (Trichuris trichiura) (Gandahusada, 2006).

Kecacingan ini umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis dan beriklim basah dimana hygiene dan sanitasinya buruk. Penyakit ini merupakan penyakit infeksi paling umum menyerang kelompok masyarakat ekonomi lemah dan ditemukan pada berbagai golongan usia (WHO, 2011).

Nematoda usus biasanya matang dalam usus halus, dimana sebagian besar cacing dewasa melekat dengan kait oral atau lempeng pemotong. Cacing ini menyebabkan penyakit karena dapat menyebabkan kehilangan darah, iritasi dan alergi (Ismid et al, 2008).

Nematoda melanjutkan kehidupannya melalui siklus hidup (daur hidup) yang simpel atau kompleks tanpa atau dengan hospes definitif. Kebanyakan nematoda hanya mempunyai satu hospes tetap, dimana larva langsung pindah dari satu hospes ke hospes lain atau dari larva bebas ke tuan rumah. Transmisi ke suatu hospes baru dapat terjadi bila telur atau larva yang matang dan infeksius termakan oleh hospes tersebut dan bila larva menembus membran mukosa hospes (Irianto, 2009)

2.1.1. Cacing Gelang (Ascaris lumbricoides)

Diseluruh dunia infeksi cacing ini diderita oleh lebih dari 1 miliar orang dengan angka kematian sekitar 20 ribu jiwa. Askariasis terutama diderita oleh anak-anak dibawah umur 10 tahun. Askariasis endemik di banyak negara di Asia Tenggara, Afrika Tengah dan Ameriska Selatan (Soedarto, 2009).

a. Morfologi

Cacing jantan, ujung posterior tajam agak melengkung ke ventral seperti kait, mempunyai 2 buah copulatory spicule panjangnya 2 mm yang muncul dari orifisium kloaka dan di sekitar anus terdapat sejumlah papillae. Cacing betina, ujung posterior tidak melengkung ke arah ventral tetapi lurus. Jangka hidup (life span) cacing dewasa 10 -12 bulan (Ideham B dan Pusarawati S, 2007).

b. Siklus Hidup

Telur cacing yang telah dibuahi yang keluar bersama tinja penderita, dalam tanah yang lembap dan suhu yang optimal akan berkembangmenjadi telur infektif, yang mengandung larva cacing. Infeksi terjadi dengan masuknya telur cacing yang infektif ke dalammulut melalui makanan atau minuman yang tercemar tanah yang mengandung tinja penderita askariasis (Soedarto, 2008).

Bentuk infektif ini akan menetas menjadi larva di usus halus, larva tersebut menembus dinding ususmenuju pembuluh darah atau saluran limfa dan dialirkan ke jantung lalu mengikuti aliran darah ke paru-paru menembus dinding pembuluh darah, lalu melalui dindingalveolus masuk rongga alveolus, kemudian naik ke trachea melalui bronchiolus danbroncus. Dari trachea larva menuju ke faring, sehingga menimbulkan rangsangan batuk, kemudian tertelan masuk ke dalam esofagus lalu menuju ke usus halus, tumbuh menjadi cacing dewasa. Seekor cacing betina mulai mampu bertelur, yang jumlah produksi telurnya dapat mencapai 200.000 butir perhari (Soedarto, 2008).

c. Patologi dan Gejala Klinis

mengalami gangguan usus ringan, seperti mual, nafsu makan berkurang, diare atau konstipasi. Sedangkan gangguan karena larva biasanya terjadi pada saat berada di paru. Pada orang yang rentan terjadi perdarahan kecil di dinding alveolus dan timbul gangguan seperti batuk dan eosinofilia. Pada foto thoraks tampak infiltrat yang menghilang dalam waktu 3 minggu. Keadaan tersebut disebut “Sindrom Loeffler” (Utama, 2009).

Patogenesis A.lumbricoides berhubungan dengan respon imun hospes, efek migrasi larva, efek mekanis cacing dewasa, dan defisiensi gizi. Larva yang mengalami siklus dalam jumlah besar akan menyebabkan pneuminitis. Apabila larva menembus jaringan masuk alveoli, larva mampu merusak epitel bronkus (Muslim, 2009).

Jumlah cacing mempengaruhi timbulnya gejala. Adapun berbagai macam gejala yang muncul, seperti :

1.Gejala infeksi cacing yang masih ringan : ditemukannya cacing dalam tinja, batuk mengeluarkan cacing, nafsu makan berkurang, demam, bunyi mengi saat bernafas (Wheezing).

2.Gejala Infeksi berat : muntah, nafas pendek, perut buncit, usus tersumbat, saluran empedu tersumbat (Zulkoni, 2010).

d. Epidemiologi

dijumpai pada lebih dari 60% sampai 90% dari penduduk yang diperiksa tinjanya (Soedarto, 2008).

e. Diagnosis

Diagonsis dapat ditegakkan dengan mengidentifikasi adanya telur padafeses dan kadang dapat dijumpai cacing dewasa keluar bersama feses,muntahan ataupun melalui pemeriksaan radiologi dengan kontras barium(Soedarmo, 2010).

f. Pencegahan

Melaksanakan prinsip-prinsip kesehatan lingkungan yang baik, misalnya membuat kakus yang baik untuk menghindari pencemaran tanah dengan tinja penderita, mencegah masuknya telur cacing yang mencemari makanan atau minuman dengan selalu memasak makan dan minuman sebelum dimakan atau diminum, serta menjaga kebersihan perorangan.

Mengobati penderita serta pengobatan massal dengan obat cacing di daerah endemik dapat memutuskan rantai siklus hidup cacing ini. Pendidikan kesehatan pada penduduk perlu dilakukan untuk menunjang upaya pencegahan penyebaran dan pemberantasan askariasis (Soedarto, 2008).

karena Indonesia terletak di daerah iklim tropik dimana hal ini merupakan tempat yang ideal bagi perkembangan telur cacing, kebiasaan hidup yang kurang sehat seperti kebiasaan buang air besar disembarang tempat dan tanpa alas kaki, dan juga karena faktor sosial ekonomi (Rampengan, 1997).

a. Morfologi

Cacing dewasa hidup di dalam usus halus manusia, cacing melekat pada mukosa usus dengan bagian mulutnya yang berkembang dengan baik. Cacing ini berbentuk silindris dan berwarna putih keabuan. Cacingdewasa jantan berukuran 8 sampai 11 mm sedangkan betina berukuran10 sampai 13 mm. Cacing N.americanus betina dapat bertelur ±9000butir/hari sedangkan cacing A.duodenale betina dapat bertelur ±10.000butir/hari. Bentuk badan N.americanus biasanya menyerupai huruf Ssedangkan A.duodenale menyerupai huruf C. Rongga mulut kedua jeniscacing ini besar. N.americanus mempunyai benda kitin, sedangkan padaA.duodenale terdapat dua pasang gigi ( Safar, 2010).

b. Siklus Hidup

Manusia merupakan satu-satunya hospes untuk Ancylostoma duodenale maupun Necator americanus. Cacing dewasa habitatnya di daerah jejenum dan duodenum. Telur yang dihasilkan oleh cacing keluar bersama tinja ke lingkungan luar, dan bila kondisi lingkungan optimal (lembap, hangat, teduh) larva menetas dalam 1-2 hari. Larva rhabditiformberkembang di dalam tinja dan atau tanah, dan setelah 5-10 hari larva selanjutnya menjadi larva filarifom (Ideham B dan Pusarawati S, 2007).

Infeksi pada manusia didapat melalui penetrasi larva filariform yang terdapat di tanah ke dalam kulit. Setelah masuk ke dalam kulit, pertama-tama larva di bawa aliran darah vena ke jantung bagian kanan dan kemudian ke paru-paru. Larva menembus alveoli, bermigrasi melalui bronki ke trakea dan faring, kemudian tertelan sampai ke usus kecil dan hidup di sana. Mereka melekat di mukosa, mempergunakan struktur mulut sementara, sebelum struktur mulut permanen yang khas terbentuk. Bentuk betina mulai mengeluarkan telur kira-kira 5 (lima) bulan setelah permulaan infeksi, meskipun periode prepaten dapat berlangsung dari 6-10 bulan. Apabila larva filariform Ancylostoma duodenale tertelan, mereka dapat berkembang menjadi cacing dewasa dalam usus tanpa melalui siklus paru-paru (Gandahusada, 2003).

c. Patologi dan Gejala Klinis

dengankemungkinan infeksi sekunder apabila lesi menjadi vesicular dan terbuka karenagarukan. Berkembangnya vesikel dari ruam papula eritematosa disebut sebagai”ground itch”. Pneumonitis yang disebabkan karena migrasi larva tergantung daripada jumlah larva yang ada. Gejala-gejala infeksi pada fase usus disebabkan olehnekrosis jaringan usus yang berada dalam mulut cacing dewasa dan kehilangan darahlangsung dihisap oleh cacing dan terjadinya perdarahan terus-menerus di tempat asalperlekatannya, yang kemungkinan diakibatkan oleh sekresi antikoagulan olehcacing (Gandahusada, 2006).

Pada infeksi akut dengan banyak cacing, dapat disertai kelemahan, nausea, muntah, sakit perut, diare dengan tinja hitam atau merah (tergantung jumlah darah yang keluar), lesu dan pucat. Seperti pada infeksi parasit lainnya, jumlah cacing yang banyak pada anak-anak dapat menimbulkan gejala sisa serius dan kematian. Pada infeksi kronik, gejala utamanya adalah anemia defisiensi besi dengan tanda pucat, edema muka dan kaki, lesu dan kadar hemoglobin ≤ 5g/dL. Dapat dijumpai kardiomegali, serta retardasi mental dan fisik (Gandahusada, 2003).

d. Epidemiologi

e. Diagnosis

Pemeriksaan mikroskopis terhadap tinja dilakukan untuk menemukan telur cacing. Pemeriksaan darah menunjukkan gambaran Hemoglobin menurun, pada wanita < 11,5 g/dl dan pada pria < 13,5 g/dl. Diagnosis banding untuk infeksi cacing tambang adalah penyakit Tuberkulosis, anemia dan penyebab gangguan perut lainnya (Soedarto, 2008).

f. Pencegahan

Pencegahan dapat dilakukan dengan memutus rantai lingkaran hidup cacingsehingga dapat mencegah perkembangannya menjadi larva infektif,mengobati penderita, memperbaiki cara dan sarana pembuangan feses dan memakai alas kaki (Soedarmo, 2010).

2.1.3Cacing Cambuk (Trichuris trichiura)

Infeksi cacing ini lebih sering terjadi di daerah panas, lembab dan sering terlihat bersama-sama dengan infeksi Ascaris. Jumlah cacing dapat bervariasi, apabila jumlah-jumlahnya sedikit, pasien biasanya tidak terpengaruh dengan adanya cacing ini (Garcia, 1996).

Karena bentuknya mirip cambuk, cacing iini sering disebut cacing cambuk (whip worm). Nama penyakit yang disebabkan oleh cacing ini adalah Trichuriasis (Soedarto, 2008).

a. Morfologi

anterior lebih kecil. Cacing jantan memiliki ukuran lebih pendek (3-4cm) daripada betina dengan ujung posterior yang melengkung ke ventral. Cacing betina memiliki ukuran 4-5 cm dengan ujung posterior yang membulat. Memiliki bentuk oesophagus yang khas (Schistosomaoesophagus). Telur berukuran 30-54 x 23 mikron dengan bentukan yang khas lonjong seperti tong (barrel shape) dengan dua mucoid plug pada kedua ujung yang berwarna transparan (Prianto et al., 2006).

Cara infeksi adalah telur yang berisi embrio tertelan manusia, larva aktif akan keluar di usus halus masuk ke usus besar dan menjadi dewasa dan menetap. Telur yang infektif akan menjadi larva di usus halus pada manusia. Larva menembus dinding usus halus menuju pembuluh darah atau saluran limpa kemudian terbawa oleh darah sampai ke jantung menuju paru-paru (Onggowaluyo, 2002).

b. Siklus Hidup Cacing Cambuk (Trichuris trichiura)

Masa pertumbuhan, mulai dari telur yang tertelan sampai menjadi cacing dewasa yang meletakkan telur ialah kira-kira 30 sampai 90 hari. Hidupnya mungkin selama beberapa tahun (Brown, 1983).

c. Patologi dan Gejala Klinis

Trichuris trichiura menyebabkan dua proses reaksi pada tubuh, yaitu traumatik pada tempat perlekatan cacing pada mukosa usus dan sekum dan juga reaksi alergi. Jika hanya sedikit cacing yang menjadi dewasa kerusakan ringan, tetapi bila banyak dapat menutup lumen apendiks dan kolon asenden (Ideham B dan Pusarawati S, 2007).

Reaksi alergi juga tergantung dari jumlah cacing. Pada infeksi berat dapat menyebabkan kolitis, proktitis dan anemia sekunder. Anemia disebabkan kehilangan darah secara kronis dan desentri yang lama. Gejala umum trikuriasis, rasa sakit pada daerah epigastrik, abdominal dan lumbal, mual, konstipasi, distensi abdominal dan flatulen. Prolapsus rekti dapat terjadi pada infeksi berat (Ideham B dan Pusarawati S, 2007).

d. Epidemiologi

e. Diagnosis

Pada infeks ringan dengan beberapa ekor cacing, tidak tampak gejala atau keluhan penderita. Tetapi pada infeksi yang berat, penderita akan mengalami gejala dan keluhan berupa anemia berat, diare berdarah, nyeri perut, mual dan muntah dan berat badan menurun (Soedarto, 2008).

Pemeriksaan darah pada infeksi yang berat, Hemoglobin dapat berada dibawah 3 g % dan menunjukkan gambaran eosinofilia (eosinofil > 3 %). Pada pemeriksaan tinja dapat ditemukan tellur cacing yang khas bentuknya. Pada infeksi berat melalui pemeriksaan proktoskopi dapat dilihat adanya cacing-cacing dewasa pada kolon atau rektum penderita (Soedarto, 2008).

f. Pencegahan

Pencegahan dilakukan dengan memperbaiki cara dan sarana pembuanganfeses, mencegah kontaminasi tangan dan juga makanan dengan tanahyaitu dengan cara cuci bersih tangan sebelum makan dan sesudah makan,mencuci sayur-sayuran dan buah-buahan yang ingin dimakan,menghindari pemakaian feses sebagai pupuk dan mengobati penderita(Soedarmo, 2010).

2.1.4 Dampak Infeksi Kecacingan

Infeksi cacing pada manusia dapat dipengaruhi oleh perilaku,lingkungan tempat tinggal dan manipulasinya terhadap lingkungan(Wintoko, 2014).

Infeksi cacing gelang yang berat akan menyebabkan malnutrisi dan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak. Infeksi cacing tambang mengakibatkan anemia defesiensi besi, sedangkan Trichuristrichiura menimbulkan morbiditas yang tinggi (Satari, 2010).

Pada infeksi Trichuris trichiura berat sering dijumpai diare darah, turunnya berat badan dan anemia. Diare pada umumnya berat sedangkan eritrosit di bawah 2,5 juta dan hemoglobin 30% di bawah normal. Infeksi cacing tambang umumnya berlangsung secara menahun, cacing tambang ini sudah dikenal sebagai penghisap darah. Seekor cacing tambang mampu menghisap darah 0,2 ml per hari. Apabila terjadi infeksi berat, maka penderita akan kehilangan darah secara perlahan dan dapat menyebabkan anemia berat (Ismid et al, 2008).

2.1.5 Upaya Pengendalian dan Pemberantasan Infeksi Kecacingan

Adapun yang menjadi upaya pengendalian dan pemberantasan Infeksi kecacingan adalah sebagai berikut ;

1. Memutuskan daur hidup dengan cara

b. Kebersihan perorangan terutama tidak kontak dengan tinja, tidak BAB di tanah, menggunakan sarung tanga apabila hendak berkebun, mengkonsumsi makanan dan minuman yang dimasak, pendidikan kesehatan, dan sanitasi lingkungan (Ideham B dan Pusarawati S, 2008).

c. Mengendalikan ketentuan-ketentuan sanitasi jamban dan pembuangan tinja, menggunakan pelindung alas kaki, mencuci sayuran yang kemungkinan terkontaminasi larva, menghindari sayuran lalapan seperti salad, tidak menggunakan tinja sebagai pupuk, dan perbaikan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk (Zaman Viqar, 2008)

Penyuluhan kepada masyarakat penting sekali dan dititikberatkan pada perubahan kebiasaan dan mengembangkan sanitasi lingkungan yang baik dimana pada pengobatan massal sulit dilaksanakan mekipun ada obat yang ampuh karena harus di lakukan 3−4 kali setahun dan harga obat tidak terjangkau. Dengan

demikian keadaan endemi dapat dikurangi sampai angka kesakitan (morbiditas) yang tinggi diturunkan (Utama, 2009).

2.2 Sanitasi Dasar

Sanitasi dasar adalah sanitasi minimum yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang menitikberatkan pada pengawasan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. (Azwar, 1995).

Upaya sanitasi dasar meliputi sarana air bersih, pembuangan kotoran manusia (jamban), pengelolaan sampah dan saluran pembuangan air limbah.

2.2.1 Sarana Air Bersih

Air merupakan kebutuhan manusia, juga manusia selama hidupnya selalu memerlukan air (Slamet, 2009). Manusia akan lebih cepat meninggal karena kekurangan air daripada kekurangan makanan. Di dalam tubuh manusia itu sendiri sebagian besar terdiri dari air. Tubuh orang dewasa, sekitar 55-60 % berat badan terdiri dari air, untuk anak-anak sekitar 65 %, dan untuk bayi sekitar 80 % (Chandra, 2007)

Sekitar tiga per empat bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorangpun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Penyakit-penyakit yang menyerang manusia dapat juga ditularkan dan disebarkan melalui air. Kondisi tersebut tentunya dapat menimbulkan wabah penyakit dimana-mana (Chandra, 2007).

digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah di masak. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi standar kehidupan manusia secara sehat.

Ditinjau dari sudut ilmu kesehatan masyarakat, penyediaan sumber air bersih harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena persediaan air bersih yang terbatas memudahkan timbulnya penyakit di masyarakat. Volume rata-rata kebutuhan air setiap individu per hari berkisar antara 150-200 liter atau 35-4O galon. Kebutuhan air tersebut bervariasi dan bergantung pada keadaan iklim, standar kehidupan, dan kebiasaan masyarakat. Berbagai keperluan seperti mandi, mencuci kakus dan wudhu membutuhkan air yang memenuhi syarat dari segi kualitas dan mencukupi dari segi kuantitas (Chandra, 2007).

Untuk itu penyediaan air bersih harus memenuhi persyaratan dari segi :

a. Kualitas : Tersedia air bersih yang memenuhi syarat kesehatan (fisik, kimia, dan bakteriologis).

b. Kuantitas : Tersedia air bersih minimal 60 liter/hari

c. Kontinuitas : Air minum dan air bersih tersedia pada setiap kegiatan yang dibutuhkan secara berkesinambungan.

Penyakit yang ditularkan melalui air disebut sebagai waterborne disease atau water-related disease. Terjadinya suatu penyakit tentunya memerlukan adanya agen dan terkadang vektor. Berikut beberapa contoh penyakit yang dapat ditularkan melalui air berdasarkan tipe agen peenyebabnya (Chandra, 2007) : 1. Penyakit viral, misalnya hepatitis viral, poliomielitis.

2. Penyakit bakterial, misalnya kolera, disentri, tifoid, diare. 3. Penyakit protozoa, misalnya amoebiasis, giardiasis.

4. Penyakit helmintik, misalnya kecacingan (askariasis, whip worm). 5. Leptospiral, misalnya Weil's disease.

Sementara itu, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan air dapat dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan cara penularannya. Mekanisme penularan penyakit sendiri terbagi menjadi empat (Chandra, 2007), yaitu :

1. Waterborne mechanism

Di dalam mekanisme ini, kuman patogen dalam air yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia ditularkan kepada manusia melalui mulut atau sistem pencernaan. Contoh penyakit yang ditularkan melalui mekanisme ini antara lain kolera, tifoid, hepatitis viral, disentri basiler, dan poliomielitis.

2. Waterwashed mechanism

Mekanisme penularan semacam ini berkaitan dengan kebersihan umum dan perseorangan. Pada mekanisme ini terdapat tiga cara penalaran, yaitu:

a. Infeksi melalui alat pencernaan, seperti diare pada anak-anak. b. Infeksi melalui kulit dan mata, seperti skabies dan trakhoma.

3. Water-based mechanism

Penyakit yang ditularkan dengan mekanisme ini memiliki agen penyebab yang menjalani sebagian siklus hidupnya di dalam tubuh vektor atau sebagai intermediate host yang hidup di dalam air. Penyakit yang masuk dalam golongan ini adalah Schistosimiasis, cacing Guinea.

4. Water-related insect vector mechanism

Penyakit yang disebabkan oleh insekta yang berkembangbiak atau memperoleh makanan di sekitar air sehingga insiden – insidennya dapat dihubungkan dengan dekatnya sumber air yang cocok, misalnya penyakit malaria, DBD, filariasis dan yellow fever.

Hasil penelitian Mudmainah (2003), menunjukkan bahwa ada hubungan penyediaan air bersih dengan infeksi kecacingan dengan prevalensi kecacingan lebih banyak ditemukan pada siswa Sekolah Dasar yang penyediaan air bersihnya kurang (57%). Kurangnya penyediaan air bersih terutama sebagai penggelontor kotoran, air untuk cebok serta cuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah BAB (buang air besar) menimbulkan infeksi kecacingan. Kecacingan juga dapat terjadi jika mengkonsumsi air yang telah tercemar kotoran manusia atau binatang karena di dalam kotoran tersebut terdapat telur cacing (PHBS dan Penyakit berbasis lingkungan).

2.2.2 Pembuangan Tinja (Jamban)

Pembuangan yang tidak saniter dari tinja manusia dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi terhadap air tanah dan sumber-sumber air bersih. Kondisi ini mengakibatkan agen penyakit dapat berkembang biak dan menyebarkan infeksi terhadap manusia (Chandra, 2007).

Pembuangan tinja yang buruk sering sekali berhubungan dengan kurangnya penyediaan air bersih dan fasilitas kesehatan lainnya. Kondisi-kondisi demikian ini akan berakibat terhadap kesehatan serta mempersulit penilaian peranan masing-masing komponen dalam transmisi penyakit (Kusnoputranto, 1986).

Pembuangan tinja yang tidak saniter akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti : Diare, Cholera, Dysentri, Poliomyelitis, Infeksi kecacingandan sebagainya. Kotoran manusia merupakan buangan padat. Selain menimbulkan bau, mengotori lingkungan juga merupakan media penularan penyakit pada masyarakat (Chandra, 2007).

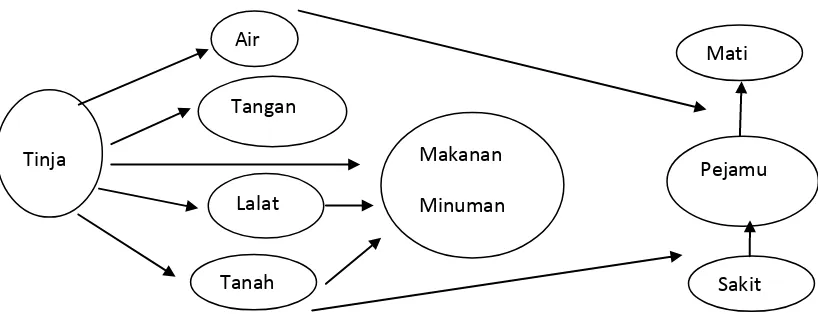

Penyebaran penyakit yang bersumber pada tinja dapat melalui berbagai macam jalan atau cara. Hal ini dapat dilihat seperti gambar berkut ini :

Gambar 2.1. Jalur pemindahan kuman penyakit dari tinja ke pejamu yang baru (Wagner & Lanoix, 1958 dalam Soeparman, 2001)

Dari gambar tersebut tampak jelas bahwa proses pemindahan kuman penyakit dari tinja sebagai pusat infeksi sampai pejamu dapat melalui berbagai media perantara, antara lain air, tangan, serangga, tanah, makanan dan minuman. Pembuangan tinja dan limbah cair yang saniter akan memutuskan mata rantai penularan penyakit dengan menghilangkan faktor ke empat dari enam faktor itu dan merupakan penghalang sanitasi kuman penyakit untuk berpindah dari tinja ke pejamu potensial (Soeparman, 2001).

Jamban adalah suatu bangunan yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan kotoran/najis yang lazim disebut WC, sehingga kotoran atau najis tersebut berada dalam suatu tempat tertentu dan tidak menjadi penyebab atau penyebar penyakit dan mengotori lingkungan pemukiman (Ditjen P2M & PLP, 1998).

Dalam mendirikan jamban harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (Azwar, 1995)

1. Harus tertutup, dalam arti bangunan tersebut terlindungi dari pandangan orang lain, terlindungi dan panas, hujan, syarat ini terpenuhi apabila diadakan ruangan tersendiri untuk kakus di rumah atau mendirikan rumah kakus di pekarangan.

2. Bangunan kakus ditempatkan pada lokasi yang tidak sampai mengganggu pemandangan, tidak menimbulkan bau, serta tidak menjadi tempat hidupnya pelbagai macam binatang.

4. Mempunyai lubang closet yang kemudian melalui saluran tertentu dialirkan pada sumur penampung dan atau sumur rembesan, terutama disyaratkan jika mendirikan kakus model pemisahan bangunan kakus dengan tempat penampungan dan atau rembesan.

5. Menyediakan alat pembersih (air ataupun kertas) yang cukup, sedemikian rupa sehingga dapat segera dipakai setelah melakukan buang kotoran.

Menurut Depkes RI tahun 2014 syarat-syarat jamban yang memenuhi kesehatan, yaitu:

1. Tidak mencemari sumber air minum, letak lubang penampung berjarak 10-15 meter dari sumber air minum

2. Tidak berbau dan tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus. Umtuk itu tinja harus tertutup rapat misalnya dengan menggunakan jamban leher angsa atau penutup lubang rapat

3. Cukup luas dan landai/miring ke arah lubang jongkok sehingga tidak mencemari tanah di sekitarnya.

4. Mudah dibersihkan dan aman digunakan.

5. Dilengkapi dinding dan atap pelindung, dinding kedap air dan berwarna terang. 6. Cukup penerangan.

7. Lantai kedap air. 8. Ventilasi cukup baik.

9. Tersedia air dan alat pembersih

sembarangan dapat menimbulkan infeksi kecacingan. Tinja yang dibuang sembangan tempat memberi peluang besar untuk cacing berkembang biak.

2.2.3. Pengelolaan Sampah

Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup (Azwar,1995).

Sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, merupakan tempat hidup berbagai mikroorganisme penyebab penyakit (bakteri patogen), oleh sebab itu sampah harus dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah meliputi tiga hal meliputi: (Chandra, 2007)

1. Penyimpanan Sampah

Penyimpanan sampah maksudnya ialah tempat sampah sementara, sebelum sampah tersebut dikumpulkan, untuk kemudian diangkut serta dibuang (dimusnahkan). Untuk itu perlu disediakan tempat sampah, yang lazimnya ditemui di rumah tangga, kantor, restoran, hotel dll. Syarat tempat sampah harus dengan konstruksi yang kuat agar tidak mudah bocor sehingga sampah tidak berserak, tempat sampah mempunyai tutup yung mudah dibuka dan ditutup dan mudah dibersihkan. Ukuran tempat sampah sedemikian rupa sehingga mudah diangkat oleh satu orang.

2. Pengumpulan sampah

pengangkut sampah, mempunyai dua buah pintu untuk tempat masuk dan keluarnya sampah, perlu ada lubang ventilasi bertutup kawat kasa untuk mencegah masuknya lalat, tidak menjadi tempat tinggal lalat dan tikus, mudah dicapai baik oleh masyarakat yang akan menggunakannya atau kenderaan pengangkut sampah. Dalam pengumpulan sampah dikenal sistem duet artinya tersedia dua tempat sampah yang satu untuk sampah basah yang lainnya untuk sampah kering dan sistem trio sama dengan sistem duet tetapi untuk sampah kering dibedakan yang mudah dibakar dan yang tidak mudah dibakar (kaca, kaleng, dll).

3. Pembuangan sampah

Sampah yang telah dikumpulkan selanjutnya perlu dibuang untuk dimusnahkan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam membangun tempat pembuangan sampah antara: Dibangun tidak dekat dengan sumber air minum atau sumber air lainnya yang dipergunakan oleh manusia (mencuci, mandi dll), tidak pada tempat yang sering kena banjir, jauh dari tempat tinggal manusia. Pedoman yang digunakan sekitar 2 km dari perumahan penduduk, sekitar 15 km dari laut dan sekitar 200 m dari sumber air bersih.

Sistem pembuangan sampah dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain (Chandra, 2007) :

a. Sanitary landfill

alam terbuka dan tentunya tidak menimbulkan bau atau menjadi sarang binatang pengerat.

b. Incineration

Incineration merupakan suatu metode pembakaran sampah secara besar-besaran melalui fasilitas (pabrik) yang dibangun khusus.

c. Composting

Pengolahan sampah menjadi pupuk, yakni dengan terbentuknya zat-zat organik yang menyuburkan tanah.

d. Hog Feeding

Diperkirakan 25% dari jumlah garbage yang diproduksi setiap hari dipergunakan manusia untuk makanan babi, bila ditinjau dari segi kesehatan hal ini akan mendatangkan masalah, terutama jika garbage ini tidak direbus terlebih dahulu. Dari hasil penelitian, babi yang diberi makan garbage yang tidak direbus akan lebih mudah menderita cacing pita serta cacing hati.

e. Discharge to sewers

Sampah telah dihaluskan terlebih dahulu dan kemudian dibuang ke dalam saluran pembuangan air limbah.

f. Dumping

Pembuangan dengan diletakkan saja di atas permukaan tanah. Cara ini banyak segi negatifnya terutama jika sampah tersebut mudah membusuk.

Prinsipnya sama dengan dumping tetapi disini sampah dibuang ke dalam air (sungai atau laut). Akibatnya, terjadi pencemaran pada air dan pendangkalan yang bisa menimbulkan banjir.

h. Individual Incineration

Pembakaran sampah yang dilakukan secara perorangan ini biasa dilakukan oleh penduduk terutama di daerah perdesaan.

i. Recycle

Pengolahan sampah dengan maksud pemakaian kembali unsur-unsur yang masih bisa digunakan (kaleng, kaca, dll)

j. Reduction

Metode ini diterapkan dengan cara menghancurkan sampah sampai ke bentuk yang lebih kecil, kemudian diolah untuk menghasilkan lemak.

k. Salvaging

Pemanfaatan sammpah yang dapat dipakai kembali misalnya kertas bekas. Bahayanya adalah bahwa metode ini dapat menularkan penyakit.

lumbricoides. Telur Ascaris juga banyak ditemukan di sekitar sumur, tempat cuci, dekat jamban, pinggir kali dan bahkan di dalam rumah.

Pengaruh sampah terhadap kesehatan dapat secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung adalah karena kontak langsung dengan sampah misalnya sampah beracun. Pengaruh tidak langsung dapat dirasakan akibat proses pembusukan, pembakaran dan pembuangan sampah. Efek tidak langsung dapat berupa penyakit bawaan, vektor yang berkembang biak di dalam sampah.

Mengingat efek daripada sampah terhadap kesehatan maka pengelolaan sampah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tersedia tempat sampah yang dilengkapi dengan penutup

2. Tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat, tahan karat, permukaan bagian dalam rata dan dilengkapi dengan penutup

3. Tempat sampah dikosongkan setiap 1 x 24 jam atau 2/3 bagian telah terisi penuh.

2.2.4. Saluran Pembuangan Air limbah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001, air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Menurut Ehless dan Steel air limbah adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, industri, dan tempat-tempat umum lainnya dan biasanya mengandung bahan-bahan atau zat yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan (Chandra, 2007).

2. Air seni (urine), umumnya mengandung Nitrogen dan Posfor, serta kemungkinan kecil mikroorganisme.

3. Grey water, merupakan air bekas cucian dapur, mesin cuci dan kamar mandi. Grey water sering juga disebut dengan istilah sullage. Campuran faeces dan urine disebut sebagai excreta, sedangkan campuran excreta dengan air bilasan toilet disebut sebagai black water. Mikroba patogen banyak terdapat pada excreta. Excreta ini merupakan cara transport utama bagi penyakit bawaan air Menurut Chandra (2007) secara garis besar karakteristik air limbah ini digolongkan menjadi sebagai berikut:

1. Karakteristik Fisik

Sebagian terdiri dari air dan sebagian kecil terdiri dari bahan padat dan tersuspensi. Terutama air limbah rumah tangga, biasanya berwarna suram seperti larutan sabun, sedikit berbau. Kadang-kadang mengandung sisa-sisa kertas, berwarna bekas cucian beras dan sayur, bagian-bagian tinja dan sebagainya. 2. Karakteristik kimiawi

Air limbah biasanya bercampur dengan zat kimia anorganik yang berasal dari air bersih dan zat organik yang berasal dari limbah itu sendiri, saaat keluar dari sumber, air limbah bersifat basa. Namun, air limbah yang sudah lama membusuk akan bersifat asam karena sudah mengalami proses dekomposisi yang dapat menimbulkan bau yang tidak menyenangkan.

3. Karakteristik bakteriologis

Menurut Chandra (2007) ada 5 cara pembuangan air limbah rumah tangga, yaitu: 1. Pembuangan umum, yaitu melalui tempat penampungan air limbah yang

terletak dihalaman.

2. Digunakan untuk menyiram tanaman dikebun 3. Dibuang ke lapangan peresapan

4. Dialirkan ke saluran terbuka

5. Dialirkan ke saluran tertutup atau selokan.

Halaman sering dijadikan arena bermain anak-anak, bahkan tidak jarang digunakan untuk tempat buang air besar yang memungkinkan telur cacing untuk tidak cepat matang sehingga potensi untuk menularkan tetap besar.

Air limbah yang mengandung mikroorganisme patogen dan berasal dari pembersihan kamar mandi mungkin dapat menginfeksi anak-anak yang sedang bermain di halaman. Jika kondisi tanah kurang dapat di tembus air, sementara penggunan air atau kepadatan rumah tinggi, metode pembuangan air limbah yang memenuhi syarat mutlak diperlukan (Chandra, 2007).

Syarat dan upaya untuk mencegah atau mengurangi akibat buruk dari air limbah, yaitu :

a. Tidak mengakibatkan kontaminasi terhadap sumber air minum b. Tidak menyebabkan pencemaran air

c. Tidak mengakibatkan pencemaran terhadap permukaan tanah d. Tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit dan vekor

2.3 Higiene Perorangan

Hygiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan. Hygiene adalah ilmu yang berkaitan dengan pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan. Pengertian hygiene juga mencakup usaha perawatan diri yang disebut Personal Hygiene (higieneperorangan) (Merriam W, 2009).

Menurut Entjang (2001) Higiene perorangan adalah upaya dari seseorang untuk memelihara kesehatannya dan mempertinggi derajat kesehatannya sendiri meliputi:

a. Memelihara kebersihan b. Makanan yang sehat c. Cara hidup yang teratur

d. Meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan jasmani e. Menghindari terjadinya penyakit

f. Meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian

g. Melengkapi rumah dengan fasilitas yang menjamin hidup sehat h. Pemeriksaan kesehatan

lingkungan tersebut, serta membuat kondisi lingkungan sedemikian rupa sehingga terjamin pemeliharaan kesehatan. Keadaan higiene yang tidak baik seperti tangan dan kuku yang kotor, kebersihan diri dan penggunaan alas kaki hal ini dapat menimbulkan infeksi kecacingan.

Untuk menjaga kesehatan pribadi tentu saja tidak lepas dari kebiasaan-kebiasaan sehat yang dilakukan setiap hari. Pemeliharaan kebersihan perorangan diperlukan untuk kenyamanan individu, keamanan dan kesehatan. Higiene perseorangan pada anak Sekolah Dasar meliputi kebersihan tangan, kaki, dan kuku. Pemeliharaan kesehatan dilakukan dengan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, memotong kuku secara teratur, membersihkan lingkungan dan mencuci kaki sebelum tidur (Potter, 2005).

Tanah merupakan media yang diperlukan cacing untuk melalukan proses perkembangbiakannya. Larva filariform dalam tanah dapat menembus kulit terutama kulit tangan dan kaki yang kontak langsung dengan tanah. Untuk menghindari hal tersebut, maka ketika bermain hendaklah memakai alas kaki (Soedarto, 2008).

Cuci tangan harus dilakukan dengan menggunakan air bersih dan sabun. Air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit. Bila digunakan, kuman akan berpindah dan akan masuk ke dalam tubuh ketika makan. Sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman yang ada pada tangan. Mencuci tangan dengan air dan sabun lebih efektif membersihkan kotoran dan dan telur cacing yang menempel pada permukaan kulit, jari-jari dan kuku pada kedua tangan (Proverawati & Rahmawati, 2012).

Menurut Onggowaluyo (2002) kuku yang terawat dan bersih merupakan cerminan keperibadian seseorang. Kuku yang panjang dan tidak terawat akan menjadi tempat melekatnya berbagai kotoran yang mengandung bahan dan mikroorganisme diantaranya bakteri dan telur cacing. Penularan kecacingan diantaranya melalui tangan yang kotor, kuku yang kotor yang kemungkinan terselip telur cacing akan tertelan ketika makan. hal ini diperparah lagi apabila tidak terbiasa mencuci tangan memakai sabun sebelum makan.

Hasil penelitian Zukhriadi (2008) menunjukkan ada hubungan bermakna antara higiene perorangan dengan infeksi kecacingan, yaitu tidak ada kebiasaan cuci tangan (67,5%), kebiasaan kontak dengan tanah (68,3%), jarang menggunaan alas kaki (13,3%), kuku yang tidak bersih (60%).

2.5Hipotesis penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Ada hubungan Sanitasi dasar (sarana air bersih, pembuangan tinja (jamban), saluran pembuangan air limbah dan pengelolaan sampah) dengan Infeksi kecacingan pada siswa SD Negeri 067773 di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Tahun 2016.