ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Desain Didaktis Luas Permukaan dan Volume

Limas pada Pembelajaran Matematika di SMP. Pada hakikatnya penelitian ini, adalah menyusun desain didaktis luas permukaan dan volume limas berdasarkan

learning obstacle dan learning trajectory. Tujuan dari penelitian ini adalah

mengetahui learning obstacle yang terkait dengan konsep luas permukaan dan volume limas, mengetahui learning trajectory pada pembelajaran luas permukaan dan volume limas, mengetahui desain didaktis tentang konsep luas permukaan dan volume limas yang mampu mengurangi learning obstacle, mengetahui hasil implementasi desain didaktis khususnya ditinjau dari respon siswa yang muncul serta desain didaktis revisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi antara observasi dan dokumentasi. Hasil identifikasi learning obstacle menunjukkan adanya learning

obstacle yang diakibatkan hambatan epistimologis terkait pemahaman

unsur-unsur limas, aturan luas permukaan dan volume limas dan koneksi luas permukaan dan volume limas dengan konsep matematika yang lain. Sebagai antisipasi agar learning obstacle tersebut tidak terulang kembali, maka disusun suatu desain didaktis awal yang didasarkan learning trajectory yang telah disusun. Analisis terhadap respon siswa selama implementasi desain didaktis awal dapat dijadikan landasan untuk perbaikan desain didaktis selanjutnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan desain didaktis ini merupakan salah satu alternatif dalam pembelajaran konsep luas permukaan dan volume limas di SMP kelas VIII sehingga learning obstacle yang ditemukan dapat dikurangi.

Kata kunci : Learning obstacle, learning trajectory, didactical design research

ABSTRACT

The title of this research is “Desain Didaktis Luas Permukaan dan Volume

Limas pada Pembelajaran Matematika di SMP”. This research is motivated to

make didactic design of area and volume of pyramid based on learning obstacles

and learning trajectory. The purpose of this study are to find learning obstacles

experienced by students, learning trajectory about the concept, to make didactic

design, and get the result of didactic design implementation, especially viewed

from emerging student responses, and to make the alternative didactic design. The

method used in this study is qualitative, data collection techniques through

observation, interviews, and documentation study. The learning obstacles

identifications result showed that there are epistimological obstacles about

understanding element of pyramid, the formulas of area and volume of pyramid.,

and connection between area and volume of pyramid with another mathematics

concept. While the anticipation learning obstacle, didactic design are being made

based on learning trajectory. Analyze of student responses at didactic design

implementation can be stepping stone for the alternative design. The result

showed that didactic design can be used as one of the recommendations of

teaching materials of area and volume of pyramid, so the learning obstacle can be

decreased.

Keywords: Learning obstacle, learning trajectory, didactical design research

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Matematika merupakan ilmu yang membutuhkan proses berfikir.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ruseffendi (Suherman, 2008) bahwa

matematika terbentuk dari hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan

ide, proses dan penalaran. Oleh karena itu dalam memahami konsep

matematika dibutuhkan proses yang mendalam dan penalaran yang tinggi.

Proses tersebut tentu saja tidak dilakukan dalam waktu yang singkat, sehingga

dibutuhkan sebuah persiapan yang matang sebelum menyampaikan konsep

matematika. Persiapan tersebut harus dilakukan oleh guru sebelum proses

pembelajaran. Pembelajaran matematika sering kali ditafsirkan sebagai

kegiatan yang dilaksanakan guru, ia mengenalkan subyek, memberikan satu

atau dua contoh, lalu ia mungkin menanyakan satu atau dua pertanyaan, dan

pada umumnya meminta siswa yang biasanya mendengarkan secara pasif

untuk menjadi aktif dengan mulai mengerjakan latihan yang diambil dari buku

diungkapkan oleh de Lange (Turmudi, 2010). Begitupun hal yang

diungkapkan oleh Silver (Turmudi, 2010) bahwa pada umumnya dalam

pembelajaran matematika, para siswa memperhatikan bagaimana gurunya

mendemonstrasikan penyelesaian soal-soal matematika di papan tulis dan

siswa meniru yang telah dituliskan oleh gurunya. Dalam hal ini, siswa tidak

ikut dilibatkan secara langsung dan tidak ikut belajar berpikir sehingga

pengalaman siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika masih kurang

dan akan membuat pembelajaran yang membosankan bagi siswa tidak

berdasarkan pada karakteristik siswa terutama hambatan belajar yang

dirasakan oleh siswa.

Pembelajaran matematika sebaiknya dilakukan dengan memberi

kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mencoba menemukan sendiri

melalui bantuan tertentu dari guru. Oleh karena itu, seorang guru harus dapat

menciptakan kondisi belajar yang bermakna dan dapat menyajikan materi

selain karena kurangnya keterlibatan siswa dalam aktivitas belajar dan

berpikir, muncul juga karena dalam proses pembelajaran, siswa memahami

konsep-konsep matematika secara parsial (bagian-bagian), tidak terintegrasi

antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. Padahal matematika adalah

ilmu pengetahuan yang dibangun dari variasi topik yang terstruktur sehingga

dalam proses pembelajarannya dilakukan secara berjenjang (bertahap) yaitu

dimulai dari konsep yang mudah menuju konsep yang lebih sukar.

Seorang guru dalam upaya menciptakan proses pembelajaran matematika

seperti itu harus melakukan proses repersonalisasi. Repersonalisasi adalah

melakukan matematisasi seperti yang dilakukan matematikawan, jika konsep

itu dihubungkan dengan konsep sebelum dan sesudahnya. Dengan demikian,

sebelum melakukan pembelajaran seorang guru harus mengkaji konsep

matematika lebih mendalam dilihat dari keterkaitan konsep dan konteks.

Menurut Suryadi (2010) matematika yang hanya dipahami secara tekstual

dari bahan-bahan ajar tertulis saja akan menyebabkan kehilangan makna

proses (doing math) serta konteks. Sehingga jika pembelajaran yang

didasarkan atas pemahaman tekstual saja maka menghasilkan proses belajar

matematika yang minim makna dan konteks serta keberhasilan siswa hanya

diukur dari hasil belajar bukan berdasarkan proses pembelajaran itu sendiri.

Oleh karena itu perencanaan sebelum pembelajaran sangatlah penting agar

proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif.

Kesulitan belajar yang dialami siswa salah satunya terjadi pada konsep

geometri. Asrori (2007: 241) (dalam Dewi, 2014) mengemukakan pelajaran

matematika sering dirasakan sulit oleh siswa sehingga cenderung tidak

disenangi. Bahkan tidak jarang siswa yang memandang pelajaran matematika

sebagai hal yang menakutkan meskipun ada sebagian siswa yang menyenangi

matematika.

Hal ini bisa terjadi karena dalam proses pembelajaran kurang

memperhatikan proses pembelajaran bermakna, seperti yang dikemukakan

oleh Nurela (2013) bahwa kelemahan nyata dalam pembelajaran matematika

yaitu ketidakbermaknaan dalam proses pembelajaran. Tidak bermaknanya

menyampaikan materi pembelajaran sampai siswa bisa menghitungnya saja.

Dalam proses pembelajaran, siswa kurang diberikan motivasi untuk

mengembangkan kemampuan berpikir sehingga siswa hanya diarahkan pada

kemampuan menghafal informasi (Sanjaya, 2010).

Dalam membuat bahan ajar, sebenarnya ada banyak sumber yang dapat

dijadikan sebagai referensi. Misalnya dengan mengobservasi secara langsung

kegiatan pembelajaran, mengamati video-video pembelajaran, membaca

buku-buku teks, jurnal, skripsi ataupun karya ilmiah lainnya. Meskipun demikian

keterbatasan waktu serta akses sering menjadi kendala tersendiri ketika

mencari referensi bahan ajar, sehingga pada akhirnya guru lebih sering

memilih buku teks sekolah sebagai referensi utama dalam membuat bahan

ajar. Salah satu buku teks yang banyak digunakan oleh sekolah yaitu BSE

(Buku Sekolah Elektronik) yang diterbitkan oleh Depdiknas (Departemen

Pendidikan Nasional).

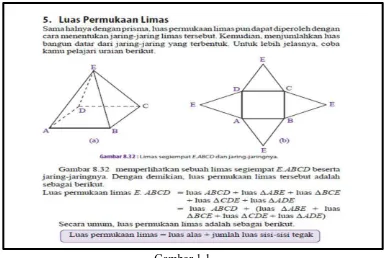

Berikut ini merupakan suatu topik yang terdapat pada buku BSE yang

menjadi referensi guru dalam menyusun bahan ajar terkait konsep luas

[image:5.595.129.515.433.691.2]permukaan dan volume limas.

Gambar 1.1

Gambar 1.2

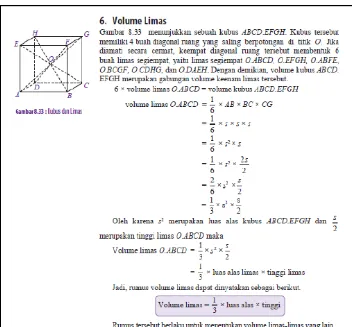

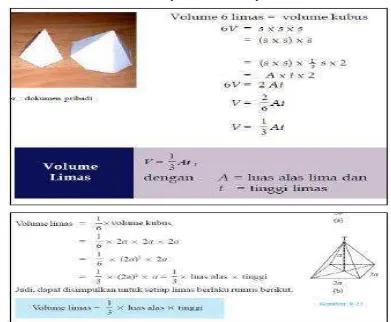

Proses konstruksi volume limas pada buku BSE 1

Konsep luas permukaan dan volume limas merupakan bagian dari materi

bangun ruang sisi datar yang dipelajari oleh siswa SMP. Konsep luas

permukaan dan volume limas sebenarnya telah dipelajari siswa pada tingkat

Sekolah Dasar (SD), namun pada tingkat SD pada umumnya siswa langsung

diberikan rumus jadi dari konsep luas permukaan dan volume limas. Karena

memang jika mengacu pada level berpikir geometri van Hiele, siswa tingkat

SD masih berada pada level 0 sehingga konsep luas permukaan dan volume

limas cukup diberikan sebagai pengenalan. Namun untuk tingkat SMP sudah

saatnya bagi siswa untuk mengetahui dan memahami proses konstruksi dari

rumus luas permukaan dan volume limas yang pernah diberikan pada tingkat

SD. Sehingga seperti pada buku BSE di atas, konsep luas permukaan dan

volume limas tidak hanya diberikan rumus jadinya saja tetapi juga beserta

Bersumber pada buku BSE di atas guru menyusun bahan ajar yang terdiri

atas alat peraga dan lembar kerja siswa (LKS). Alat peraga yang digunakan

berupa 6 buah limas persegi, tepat seperti dalam buku BSE. Tujuan dari

penggunaan alat peraga adalah untuk menunjukkan kepada siswa bahwa

jumlah 6 buah volume limas sama dengan volume sebuah kubus. Selanjutnya

dengan menggunakan LKS siswa diajak untuk mengkonstruksi rumus volume

limas. LKS tersebut berisi mengenai langkah-langkah dalam mengkonstruksi

volume limas. Langkah-langkah konstruksi pada LKS tersebut sebenarnya

sama seperti pada buku BSE, namun memang tidak diberikan secara langsung

melainkan bertahap, sehingga ada beberapa bagian yang harus ditemukan

sendiri oleh siswa.

Langkah-langkah konstruksi luas permukaan dan volume limas pada LKS

mengikuti langkah pada buku BSE disebabkan karena guru belum

menemukan alternatif pembelajaran lainnya. Guru menyadari kegiatan

pembelajaran kurang optimal karena dalam mengerjakan LKS pada umumya

siswa langsung melihat buku BSE, sehingga eksplorasi yang dilakukan siswa

sangat sedikit. Melihat respon siswa yang cenderung pasif membuat kegiatan

pembelajaran tidak begitu difokuskan pada proses konstruksi luas permukaan

dan volume limas melainkan pada hasil akhirnya (Sarah, 2014).

Buku BSE yang dapat dijadikan referensi sebenarnya tidak hanya satu,

selain buku BSE di atas Depdiknas juga mengeluarkan beberapa buku BSE

lainnya. Berikut ini merupakan gambaran proses konstruksi volume limas dari

Gambar 1.3

[image:8.595.121.503.86.317.2]Proses konstruksi luas permukaan limas pada buku BSE 2 dan 3

Gambar 1.4

[image:8.595.115.506.360.682.2]Langkah-langkah yang digunakan dalam proses konstruksi volume limas

pada tiga buku BSE di atas memang tidak sama. Akan tetapi sebenarnya ide

yang digunakan dalam proses konstruksi volume limasnya itu hampir sama.

Selain itu persamaan lainnya yaitu ketiga buku tersebut sama-sama

menggunakan sifat-sifat operasi aljabar dalam setiap langkah konstruksinya.

Tanpa dihubungkan dengan benda konkretnya siswa dituntut untuk

menggunakan sifat-sifat aljabar secara abstrak. Artinya untuk memahami

proses konstruksi volume limas pada buku-buku BSE tersebut kemampuan

aljabar siswa harus sudah sampai pada tahap operasi formal. Sesuai dengan

teori yang dikemukakan Piaget, siswa kelas VIII SMP seharusnya memang

sudah berada pada tahap operasi formal. Namun berdasarkan kajian yang

dilakukan oleh Usdiyana (2011, hlm. 1) menunjukkan bahwa kenyataannya

siswa SMP di Indonesia umumnya masih berada pada tahap operasi konkrit.

Kemampuan berpikir yang diperlukan dalam konstruksi luas permukaan

dan volume limas pada buku BSE ternyata tingkatannya lebih tinggi dibanding

dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa

kegiatan konstruksi luas permukaan dan volume limas pada buku kurang

sesuai dengan perkembangan alami siswa.

Selanjutnya Sanjaya (2010) mengemukakan guru yang kurang baik

(kurang profesional) manakala ia tidak memahami tentang materi yang

diajarkannya. Ketidakpahaman tentang materi pelajaran biasanya ditunjukkan

dengan perilaku-perilaku tertentu, misalnya teknik penyampaian materi

pelajaran yang monoton, ia lebih sering duduk di kursi sambil membaca,

suaranya lemah, tidak berani melakukan kontak mata dengan siswa, miskin

dengan ilustrasi dan lain-lain. Perilaku guru yang demikian bisa menyebabkan

hilangnya kepercayaan pada diri siswa, sehingga guru akan sulit

mengendalikan kelas.

Berdasarkan uaraian di atas, perencanaan pembelajaran matematika

sangatlah penting. Perencanaan tersebut tertuang dalam desain didaktis yang

mempertimbangkan learning obstacle yaitu hambatan yang terjadi dalam

agar hambatan belajar yang dialami oleh siswa tidak ditemukan kembali atau

tidak dirasakan kembali oleh siswa.

Jika kesulitan belajar siswa tersebut dibiarkan, maka tujuan pembelajaran

tidak akan tercapai dengan baik. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, siswa

memerlukan bantuan, baik dalam mencerna bahan pengajaran maupun dalam

mengatasi hambatan-hambatan lainnya. Kesulitan belajar siswa harus dapat

diketahui dan dapat diatasi sedini mungkin, sehingga tujuan instruksional

dapat tercapai dengan baik. Di sinilah peran guru sebagai pendidik dan

fasilitator pendidikan sangat diperlukan. Seorang guru dituntut untuk selalu

mengembangkan diri dalam pengetahuan matematika maupun pengelolaan

proses belajar mengajar. Selain itu, guru juga harus mempunyai kemampuan

untuk mendiagnosis kesulitan siswa. Artinya, ia bukan saja harus dapat

menganalisis bahan pelajaran yang disampaikannya, tetapi juga berbagai

kesulitan yang mungkin dialami siswa dalam menerima pelajaran yang

disampaikan. Hal yang penting dari sebuah pembelajaran adalah bahan ajar

untuk siswa. Karena pada hakekatnya, sebagus apapun penyampaian atau

metode pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru, bila terdapat

kesalahan konsep pada bahan ajarnya, maka akan berdampak besar.

Oleh karena itu, dalam membuat suatu bahan ajar yang dapat diserap

secara utuh oleh siswa, perlu dianalisis terlebih dahulu hambatan-hambatan,

yang kemudian disebut dengan learning obstacles. Dalam hal ini yang lebih

dispesifikan adalah hambatan epistimologis yang menurut Duroux (Suryadi,

2010: 9) merupakan pengetahuan seseorang yang hanya terbatas pada konteks

tertentu. Melihat situasi saat ini, mungkin selama ini telah terbentuk hambatan

belajar bagi peserta didik. “Barangkali selama ini anak tidak belajar, hanya

sebatas hadir di kelas. Kenyataan tersebut menyiratkan bahwa menciptakan

situasi belajar bagi peserta didik memerlukan kerangka pikir yang utuh”

(Suratno, 2009: 2).

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya sebuah desain bahan ajar

yang memperhatikan berbagai respon siswa yang muncul. Desain ini disebut

sebagai desain didaktis. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Suryadi (2005)

tidak langsung, yang menyatakan bahwa terdapat dua hal mendasar yang perlu

pengkajian serta penelitian lebih lanjut dan mendalam yaitu hubungan

siswa-materi dan hubungan guru-siswa. Dengan demikian, untuk menjadi guru yang

profesional, khususnya guru matematika harus melakukan proses berpikir

dalam konteks kurikulum dan pembelajaran. Proses berpikir ini terjadi pada

tiga fase yaitu sebelum pembelajaran, pada saat pembelajaran berlangsung dan

setelah pembelajaran. Sebelum pembelajaran berlangsung, guru harus

memikirkan cara untuk mendorong terjadinya situasi belajar yang optimal

ketika pembelajaran melalui proses pengembangan situasi didaktis yang

kemudian dikenal sebagai Analisis Didaktik dan Pedagogis (ADP). ADP pada

hakekatnya adalah sintesis hasil pemikiran guru berdasarkan berbagai

kemunkinan yang diprediksi akan terjadi pada peristiwa pembelajaran

(Suryadi,2010). Kemudian ketika pembelajaran berlangsung, guru juga harus

memperhatikan urutan penyampaian materi. Urutan penyampaian materi ini

akan berpengaruh terhadap proses berpikir dan pemahaman siswa. Guru harus

memilih urutan penyampaian materi yang tepat dalam pembelajaran

matematika, yang kemudian disebut sebagai learning trajectory. Learning

trajectory adalah langkah-langkah yang dipilih oleh seorang guru untuk

menyampaikan suatu materi (konsep) kepada siswa. Menurut Clements dan

Sarama (2009: 5) (dalam Dewi, 2014) “learning trajectories describe the goals of learning, the thinking and learning processes of children at various

levels, and the learning activities in which they might engage”. Dalam hal ini,

learning trajectory jelas memperhatikan tingkatan berpikir siswa.

Learning trajectory dan learning obstacle adalah dua hal yang saling

berkaitan sebagai acuan untuk melaksanakan proses pembelajaran

matematika. Ketika mengajar guru harus memperhatikan kesulitan belajar

yang dialami siswa dan menyampaikan materi dengan memikirkan urutan

penyampaiannya. Kedua hal tersebut dapat disusun dalam sebuah desain

pembelajaran (bahan ajar) berdasarkan situasi didaktis yang telah dipikirkan

sebelumnya. Penyusunan desain didaktis ini juga disusun berdasarkan

repersonalisasi dan rekontekstualisasi yang dilakukan terlebih dahulu untuk

Berdasarkan paparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji

bagaimanakah desain didaktis yang sesuai dengan karakteristik siswa SMP

kelas VIII sekaligus dapat mengatasi kesulitan yang sebelumnya

teridentifikasi. Desain didaktis ini diharapkan dapat mengurangi learning

obstacles yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu peneliti mengangkat

judul, “Desain Didaktis Luas Permukaan dan Volume Limas pada

Pembelajaran Matematika di SMP”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dari

penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja learning obstacle yang bisa diidentifikasi terkait luas permukaan

dan volume limas ?

2. Masalah apa saja yang teridentifikasi dalam pembelajaran konsep luas

permukaan dan volume limas?

3. Bagaimana bentuk desain didaktis awal berdasarkan analisis masalah yang

terdapat dalam pembelajaran konsep luas permukaan dan volume limas?

4. Bagaimana implementasi desain didaktis ditinjau dari respon siswa yang

muncul?

5. Bagaimana hasil implementasi desain didaktis awal berdasarkan analisis

masalah yang terdapat dalam pembelajaran konsep luas permukaan dan

volume limas?

6. Bagaimana bentuk desain didaktis revisi konsep luas permukaan dan

volume limas berdasarkan analisis terhadap hasil implementasi?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan desain didaktis awal konsep luas permukaan dan volume

2. Penyusunan desain didaktis konsep luas permukaan dan volume limas

didasarkan pada learning trajectory dan learning obstacle.

3. Pengukuran keberhasilan implementasi desain didaktis ditinjau

berdasarkan pada proses berpikir siswa.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

sebagai berikut :

1. Mengetahui learning obstacle yang bisa diidentifikasi terkait luas

permukaan dan volume limas.

2. Mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam pembelajaran konsep luas

permukaan dan volume limas.

3. Membuat bentuk desain didaktis awal konsep luas permukaan dan volume

limas berdasarkan analisis masalah yang terdapat dalam pembelajaran

konsep luas permukaan dan volume limas.

4. Mengetahui implementasi desain didaktis awal ditinjau dari respon siswa

yang muncul.

5. Mengetahui hasil implementasi desain didaktis alternatif berdasarkan

analisis masalah yang terdapat dalam pembelajaran konsep luas

permukaan dan volume limas.

6. Membuat bentuk desain didaktis revisi konsep luas permukaan dan

volume limas berdasarkan analisis terhadap hasil implementasi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini sebagai

berikut :

1. Bagi siswa, diharapkan dapat membantu untuk lebih memahami konsep

luas permukaan dan volume limas.

2. Bagi guru, diharapkan melalui desain didaktis dapat menciptakan

pembelajaran matematika yang sesuai dengan learning trajectory siswa.

3. Bagi peneliti, diharapkan dapat membuat desain didaktis alternatif konsep

F. Definisi Operasional

Berikut ini merupakan istilah-istilah operasional yang digunakan.

1. Learning trajectory adalah lintasan belajar siswa dalam mencapai suatu

tujuan atau kemampuan tertentu yang dikembangkan melalui serangkaian

kegiatan pembelajaran.

2. Learning Obstacle adalah hambatan yang terjadi dalam pembelajaran.

Learning obstacle yang dimaksud adalah yang bersifat epistimologis yaitu

terkait dengan perbedaan konteks, dimana seseorang hanya memahami

suatu materi yang terbatas pada konteks tertentu saja, sehingga saat

dihadapkan dengan konteks yang berbeda maka akan mengalami

kesulitan.

3. Desain didaktis merupakan rancangan situasi didaktis yang

memperhatikan prediksi respon siswa disertai dengan antisipasinya.

Desain didaktis dikembangkan sesuai dengan konsep matematika yang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi dan Desain Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menyusun desain

didaktis berdasarkan learning trajectory dan learning obstacle pada

pembelajaran matematika mengenai konsep luas permukaan limas dan volume

limas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini

dipilih karena untuk menyusun desain didaktis membutuhkan kajian

mendalam terhadap keseluruhan proses pembelajaran dan proses berpikir

siswa, sehingga dibutuhkan suatu metode yang dapat mengungkapkan secara

rinci gejala atau fenomena yang sulit jika diungkapkan dengan menggunakan

metode kuantitatif. Seperti yang dijelaskan oleh Nasution (dalam

Nursyahidah, 2013, hlm. 54) bahwa pada hakikatnya penelitian kualitatif

merupakan kegiatan mengamati orang dalam lingkungan hidupnya,

berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran tentang

dunia sekitarnya.

Penelitian Desain Didaktis (Didactical Design Research) ini menurut

Suryadi (2010, hlm. 74) terdiri atas tiga tahap, yaitu analisis situasi didaktis

sebelum pembelajaran, analisis metapedadidaktik, analisis retrosfektif. Berikut

ini penjabaran secara lebih rinci atas tiga tahapan tersebut.

1. Tahap analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran.

a. Memilih konsep matematika yang akan dijadikan materi dalam

penelitian.

b. Mempelajari literatur yang mengkaji mengenai konsep yang telah

dipilih.

c. Menganalisis materi dan berdiskusi dengan dosen yang berpengalaman.

d. Melakukan repersonalisasi dari konsep yang telah dipilih.

e. Menganalisis buku teks yang digunakan dalam pembelajaran disekolah.

g. Menyusun dan mengkonsultasikan desain didaktis awal yang telah

dibuat kepada para ahli dibidangnya.

2. Tahap analisis metapedadiktik.

a. Melakukan implementasi desain didaktis awal.

b. Menganalisis hasil implementasi desain didaktis awal.

3. Tahap analisis retrosfektif.

a. Menganalisis antara desain didaktis awal dengan hasil implementasi

desain didaktis awal.

b. Menyusun desain didaktis baru.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu siswa SMP kelas VIII SMP Negeri 1 Kota Cimahi.

Dalam penelitian ini desain didaktis yang akan dibuat adalah mengenai konsep

luas permukaan dan volume limas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

triangulasi. Menurut Sugiyono (2013), triangulasi diartikan sebagai teknik

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber daya yang telah ada. Triangulasi merupakan

gabungan dari data yang diperoleh melalui identifikasi learning obstacle,

implementasi desain didaktis, observasi dan dokumentasi.

Identifikasi learning obstacle dilakukan untuk mengideintifikasi learning

obstacle yang muncul terkait konsep luas permukaan dan volume limas.

Implementasi desain didaktis dilakukan untuk mengetahui respon siswa

terhadap desain didaktis yang telah disusun. Peneliti juga melakukan observasi

langsung dengan melakukan pengamatan pada subjek penelitian. Observasi

dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan yang berkaitan dengan

pengumpulan data yang juga digunakan sebagai pelengkap dari teknik

pengumpul data lainnya.

D. Instrumen Penelitian

Menurut Moleong (Asmani dalam Istiqomah, 2012) instrumen penelitian

pada metode kualitatif adalah catatan lapangan dan peneliti sebagai instrumen

itu sendiri. Oleh karena itu salah satu peranan peneliti sebagai instrumen yaitu

dalam menetapkan fokus penelitian, saat proses pengumpulan data, analisis

data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Selain itu untuk memperoleh

data yang diperlukan dalam penelitian disusun instrumen penelitian yang

berupa soal tes learning obstacle dan desain didaktis yang dikembangkan

berdasarkan hasil uji learning obstacle dan analisis learning trajectory serta

dikaitkan dengan teori belajar yang relevan.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Paton (Asmani dalam Istiqomah, 2012) analisis data merupakan

proses mengatur urutan data, mengorganisasikan data dan

mengkategorikannya. Selanjutnya menurut Miles dan Huberman (Sugiyono,

2013), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data,

yaitu data reduction, data display, dan conclusion/verification.

1. Data reduction atau data reduksi adalah merangkum, memilih hal yang

pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya yang

kemudian membuang yang dianggap tidak diperlukan dalam penelitian.

Data yang diperoleh dari lapangan sangat banyak sehingga perlu diteliti

dan diperinci menjadi data reduksi sehingga data tersebut memberi

gambaran yang lebih jelas dan memudahkan dalam pengumpulan data

selanjutnya. Data yang telah terkumpul dari hasil uji learning obstacle dan

catatan lapangan peneliti dirangkum dan diklasifikasikan sesuai masalah

yang diteliti yakni desain didaktis terkait luas permukaan dan volume

2. Data Display atau penyajian data, tujuannya agar data terorganisasi dan

tersusun dalam pola hubungan yang jelas sehingga data semakin mudah

dipahami. Dalam tahap ini data learning obstacle dan gambaran learning

obstacle disajikan secara kuantitas deskriptif, yaitu dalam bentuk tabel dan

presentase berdasarkan hasil tes, adapun aspek-aspek yang diteliti sesuai

identifikasi penelitian. Sementara itu data penelitian kajian desain didaktis

akan disajikan secara kualitatif berdasarkan hasil observasi dan

dokumentasi.

3. Conclusion / verification yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data

yang telah diperoleh di lapangan untuk mendapatkan jawaban dari

rumusan masalah penelitian. Setelah data terkumpul, analisis akan

dilakukan dengan cara induktif, mendekatkan data dan temuan pada teori

landasan.

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Mengumpulkan seluruh informasi yang diperoleh selama penelitian.

2. Menganalisis seluruh informasi yang diperoleh selama penelitian.

3. Menguraikan secara terperinci mengenai hal-hal yang muncul ketika

proses implementasi.

4. Mencari hubungan antara beberapa ketegori.

5. Menemukan dan menetapkan pola atas dasar data aslinya.

6. Melakukan interpretasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil implementasi dan pembahasan yang telah

dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. learning obstacle yang teridentifikasi terkait konsep luas permukaan dan

volume limas yaitu hambatan epistimologis terkait pemahaman unsur – unsur

limas, aturan luas permukaan dan volume limas dan koneksi luas permukaan

dan volume limas dengan konsep matematika lain.

2. Permasalahan yang teridentifikasi dalam konsep luas permukaan dan

volume limas pada buku teks matematika yaitu tidak adanya aksi untuk

beberapa ide utama pada langkah konstruksi luas permukaan dan volume

limas, sehingga membuat learning trajectory konstruksi luas permukaan dan

volume limas pada buku menjadi terlalu loncat. Selain itu, penggunaan proses

aljabar dalam mengkonstruksi luas permukaan dan volume limas kurang

sesuai dengan kemampuan berpikir siswa SMP yang masih berada pada level

berpikir konkret.

3. Desain didaktis awal konsep luas permukaan dan volume limas dimulai

dengan proses konstruksi luas permukaan dan volume limas persegi,

konstruksi luas permukaan dan volume limas segitiga dan terakhir formulasi

rumus luas permukaan dan volume limas. Pada desain didaktis ini, dalam

mengkonstruksi luas permukaan dan volume limas penulis menggunakan

bantuan alat peraga untuk menyesuaikan dengan level berpikir konkret siswa

SMP.

4. Pada saat implementasi desain didaktis terdapat beberapa kesulitan utama

yang dialami siswa yaitu pertama, pada proses konstruksi luas permukaan dan

volume limas persegi, siswa mengalami kesulitan pada saat menentukan

hubungan antara luas persegi dan luas segitiga, hubungan antara volume limas

waktu yang cukup lama. Kedua, pada proses konstruksi luas permukaan dan

volume limas segitiga, siswa mengalami kesulitan pada saat menentukan alas

serta sisi tegak dan pada saat menghitung volume bangun prisma, meskipun

demikian kesulitan ini dapat diatas dengan antisipasi yang dilakukan penulis.

Sedangkan pada proses formulasi luas permukaan dan volume limas, kegiatan

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Artinya aksi-aksi yang diberikan

mampu membantu siswa dalam mengkonstruksi volume limas.

5. Berdasarkan hasil implementasi ternyata desain didaktis awal yang disusun

mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam konstruksi luas

permukaan dan volume limas. Learning trajectory yang disusun mampu

membantu siswa dalam proses konstruksi luas permukaan dan volume limas.

Selain itu, alat peraga yang digunakan cukup membantu proses konstruksi luas

permukaan dan volume limas.

6. Perubahan yang terdapat pada desain didaktis revisi yaitu situasi didaktis

menghitung volume kubus digantikan dengan situasi didaktis mengenai

perbandingan pada bangun ruang, kemudian situasi didaktis menghitung

volume prisma menjadi diberikan sebelum situasi didaktis konstruksi volume

limas segitiga, lalu situasi didaktis permasalahan volume limas segitiga

berubah dari 2 situasi didaktis menjadi 1 situasi didaktis.

B. Saran

Saran kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan

penelitian ini sebagai rujukan, yaitu :

1. Sebaiknya ada tahap pra-implementasi untuk menambah pengalaman serta

pengetahuan peneliti mengenai kondisi pembelajaran sebenarnya di lapangan.

Respon yang diberikan siswa pada saat pra-implementasi dapat menjadi

masukan yang sangat berharga dalam memperbaiki desain didaktis yang telah

dirancang sehingga desainnya dapat semakin efektif.

2. Sebelum melakukan implementasi sebaiknya dipastikan terlebih dahulu

materi prasyarat tidak memungkinkan untuk diberikan pada saat

pembelajaran, salah satu alternatif yang dapat dilakukan yaitu dengan

menjadikannya sebagai tugas.

3. Pemberian antisipasi respon dapat dilakukan dalam diskusi kelas namun

sebelumnya pastikan terlebih dahulu bahwa jawaban setiap siswa telah

diperiksa, sehingga setiap respon dapat diantisipasi.

4. Sebaiknya ada uji coba terhadap desain didaktis revisi untuk mengetahui

DAFTAR PUSTAKA

Abdussakir. (2011). Pembelajaran Geometri Sesuai Teori van Hiele.

.[Online].Tersedia:Http://Abdussakir.Wordpress.Com/2011/02/0/Pembe

lajaran-Geometri-Sesuai-Teori-Van-Hiele-Lengkap/.[18 Februari 2011].

Agustina, N. (2011). Learning obstacle terkait kemampuan problem solving pada

konsep kubus. Karya ilmiah. Bandung: Tidak diterbitkan.

Basrowi dan Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka

Cipta.

Dahar, R. W. (1996). Teori-Teori Belajar. Jakarta : Erlangga.

Dewi, N. dan Wahyuni, T. (2008) Matematika Konsep dan Aplikasinya : untuk

SMP Kelas VIII. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan

Nasional.

Haniago, Defri Achmad .(2009). Teori Belajar Ausubel .[Online]. Tersedia:

Http://Id.Shvoong.Com/Exact-Sciences/1959737-Teori-Belajar-Ausubel/.[24 Mei 2011].

Istiqomah, D 2012. Desain Didaktis Konsep Perbandingan Segmen Garis pada

Pembelajaran Matematika SMP. Skripsi UPI Bandung: tidak

diterbitkan.

Sarah, siti 2014. Desain Didaktis volume limas pada Pada Pembelajaran

Matematika Sekolah Menengah Pertama Berdasarkan Learning

Trajectory. Skripsi UPI Bandung: tidak diterbitkan.

Siti, Lusi 2012. Desain Didaktis Konsep Luas Permukaan dan Volume Prisma

dalam Pembelajaran Matematika SMA. Skripsi. UPI Bandung: tidak

diterbitkan.

Khotimah, H. (2013) Meningkatkan Hasil Belajar Geometri dengan Teori Van

Krisyanto. (2007). Pembelajaran Matematika Berdasar Teori Belajar Van Hiele.

[Online].Tersedia: Http://Kris-21.Blogspot.Com/2007/12/Pembelajaran

Matematika-Berdasar-Teori.Html. [24 Mei 2011].

Suherman, Erman. (2008). Belajar dan Pembelajaran Matematika. Hands-Out

Perkuliahan. Bandung: tidak diterbitkan.

Sulistiawati. (2012) Pengembangan Desain Didaktis Bahan Ajar Penalaran

Matematis pada Materi Luas dan Volume Limas. Tesis : Tidak

diterbitkan.

Suratno, Tatang. Memahami Kompleksitas Pengajaran-Pembelajaran dan

Kondisi Pendidikan Dan Pekerjaan Guru. [Online]. Tersedia:

http://The2the.Com/Eunice/Document/Tsuratno Complex

Syndrome.Pdf. [21 Februari 2011].

Suryadi, Didi. (2010). Metapedidaktik dan Didactical Design Research (DDR)

:Sintesis hasil Pemikiran Berdasarkan Lesson Study, dalam teori,

paradigm, prinsip dan pendekatan Pembelajaran MIPA dalam konteks

Indonesia. Bandung: FPMIPA UPI.

Suryadi, Didi., dkk (2010). Model Antisipasi dan Situasi Didaktis pada

Pembelajaran Matematika Kombinatorik Berbasis Pendekatan Tidak

Langsung.[Online].Tersedia:http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR.

_PEND._MATEMATIKA/195802011984031-DIDI_SURYADI/DIDI-24.pdf. [28 Desember 2011]

Suryadi, Didi. (2011) Landasan Teoritik Pembelajaran Berpikir Matematik.

[Online]. Tersedia di : http://didi-suryadi.staf.upi.edu/tulisan/ . [23