PENGUATAN PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS

KONSEP GREEN MORAL

(Studi Kasus di Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan Kota Batu)

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Doktor Ilmu Pendidikan dalam Bidang Pendidikan Kewarganegaraan

Oleh: M. Syahri 0907650

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

Promotor,

Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si NIP. 196203161988031003

Ko. Promotor,

Dr. Ir. Mubiar Purwasasmita NIP. 195102711978021001

Anggota,

Prof. Dr. Sapriya, M.Ed NIP. 196308201988031001

Mengetahui,

Ka.Prodi PKn Sekolah Pasca Sarjana UPI

PERNYATAAN

De ga i i saya e yataka bahwa disertasi ya g berjudul “PENGUATAN PARTISIPASI

WARGA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KONSEP GREEN MORAL” ini dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak

melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung risiko yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap karya saya.

Bandung, Februari 2013

Yang membuat pernyataan,

Ttd.

ABSTRAK

PENGUATAN PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KONSEP GREEN MORAL

M. Syahri (0907650)

Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si

ABSTRACT

STRENGTHENING CITIZEN PARTICIPATION IN SUSTAINABLE DEVELOVMENT ON THE BASIS OF GREEN MORALITY CONCEPT

M. Syahri (0907650)

Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si

This dissertation presents the results of study on strengthening citizen participation in sustainable development based on green morality concept. The study was conducted in the District of Blitar, the District of Malang, and the City of Batu, and involved community members, government, and schools. The main problem of the study is current environmental crisis due to human misbehaviors, which originated from the wrong perspective of humanity, nature, and relation between human beings and nature or universe as a whole. Theory adopted to solve the problem is Talcot

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ... i

KATA PENGANTAR ... ii

UCAPAN TERIMAKASIH ... iii

ABSTRAK ... v

ABSTRACT ... vi

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A.Latar Belakang Penelitian ... 1

B.Rumusan Masalah ... 24

C.Tujuan Penelitian ... 24

D.Manfaat Penelitian ... 25

E. Struktur Organisasi Disertasi ... 26

BAB II KAJIAN PUSTAKA ... 27

A. Partisipasi Warga Negara ... 27

1. Konsep Partisipasi ... 27

2. Derajat Partisipasi ... 39

B. Teori Etika dan Moralitas Serta Teori-Teori Etika Lingkungan ... 45

1. Pengertian Etika dan Moralitas ... 45

2. Pengertian Etika Lingkungan ... 47

C. Pengaruh Revolusi Hijau Terhadap Faktor Ekologi, Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat ... 47

1. Program Revolusi Hijau ... 47

2. Dampak Program Revolusi Hijau ... 48

D. Pelestarian Lingkungan Hidup ... 49

1. Pendidikan Moral: Prinsip dan Praktek ... 50

2. Karakter dan Kebajikan ... 52

3. Teori Karakter Moral Aristoteles ... 57

4. Alam dan Pemeliharaan dalam Etika Kebajikan... 60

5. Kebajikan, Karakter dan Pendidikan ... 62

F. Pendekatan Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan . 67 G. Prinsip-Prinsip Menuju Kehidupan yang Berkelanjutan ... 71

1. Prinsip-Prinsip Kehidupan yang Berkelanjutan ... 71

2. Asal-usul Pembangunan Berkelanjutan ... 74

3. Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan ... 75

4. Pembangunan Berkelanjutan: Membuat Arus Utama ... 77

5. Mainstream Pembangunan Berkelanjutan ... 79

6. Menyampaikan Arus Utama Pembangunan Berkelanjutan ... 80

H. Resistensi Terhadap Pengembangan ... 86

I. Protes untuk Keberlanjutan ... 88

J. Melembagakan Kembali Kearifan-kearifan Lokal Tradisional ... 90

K. Teori Struktural Fungsional Talcot Parson... 92

L. Kewarganegaraan Ekologis ... 108

M. Pendidikan Lingkungan sebagai Dasar Sikap dan Perilaku bagi Kelangsungan Hidup ... 119

N. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan ... 123

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 126

A. Pendekatan Penelitian ... 126

B. Teknik Penelitian ... 133

C. Penjelasan Istilah ... 138

D. Instrumen Penelitian ... 140

E. Lokasi dan Subjek Penelitian ... 141

F. Tahap-tahap Penelitian ... 143

G. Teknik Analisis Data ... 144

I. Uji Validasi Data Penelitian ... 148

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 150

A. Gambaran Lokasi Penelitian ... 150

B. Hasil Penelitian ... 157

1. Bentuk-bentuk Partisipasi Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan Hidup ... 157

2. Bentuk Kompetensi Kewarganegaraan Agar Warga Negara Berpartisipasi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup... 165

3. Bentuk Penguatan Partisipasi Warga negara daam Pelestarian Lingkungan Hidup ... 172

4. Partisipasi Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berdasar Konsep Green Moral Dalam Pembangunan Berkelanjutan 176 5. Faktor Pendukung dan Penghambat Kapasitas Kompetensi Kewarganegaraan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup ... 180

C. Pembahasan ... 186

1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan Hidup ... 186

2. Kompetensi Kewarganegaraan Agar Warga Negara Berpartisipasi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup ... 190

3. Bentuk Penguatan Partisipasi Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup ... 195

4. Partisipasi Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berdasar Konsep Green Moral Dalam Pembangunan Berkelanjutan ... 200

5. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembangunan Partisipasi Warga Negara dalam Lingkungan Hidup ... 209

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 217

A. Kesimpulan ... 217

1. Kesimpulan Umum ... 217

2. Kesimpulan Khusus ... 218

B. Saran ... 219

DAFTAR PUSTAKA ... 221

LAMPIRAN ... 228

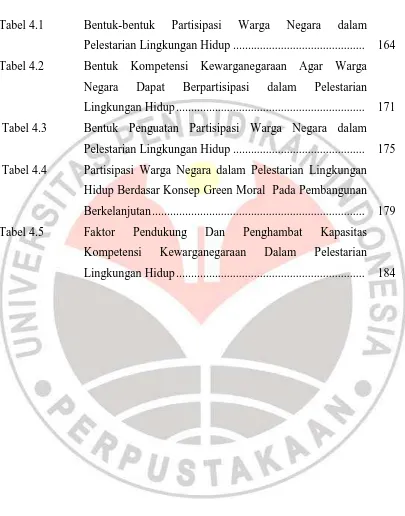

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Bentuk-bentuk Partisipasi Warga Negara dalam

Pelestarian Lingkungan Hidup ... 164

Tabel 4.2 Bentuk Kompetensi Kewarganegaraan Agar Warga

Negara Dapat Berpartisipasi dalam Pelestarian

Lingkungan Hidup ... 171

Tabel 4.3 Bentuk Penguatan Partisipasi Warga Negara dalam

Pelestarian Lingkungan Hidup ... 175

Tabel 4.4 Partisipasi Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan

Hidup Berdasar Konsep Green Moral Pada Pembangunan

Berkelanjutan ... 179

Tabel 4.5 Faktor Pendukung Dan Penghambat Kapasitas

Kompetensi Kewarganegaraan Dalam Pelestarian

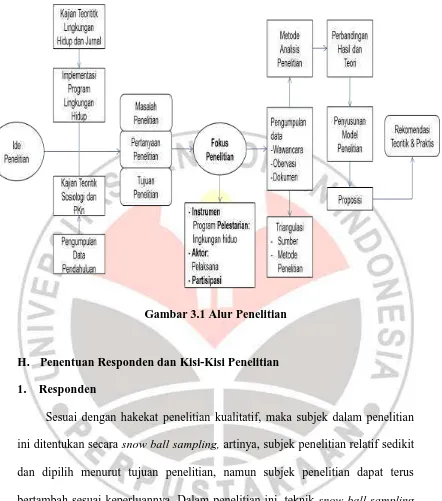

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tangga Partisipasi Sherry Arnstein ... 41

Gambar 3.1 Alur Penelitian ... 147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

1. Partisipasi Warga Negara dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan

bangsa salah satunya adalah dengan pendidikan. Suatu bangsa kehidupannya akan

maju dan sejahtera apabila bangsa tersebut cerdas.

Penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan

yang hendak dicapai berdasarkan pembangunan nasional yang hakekatnya

dilaksanakan oleh bangsa Indonesia meliputi seluruh bidang kehidupan. Salah

satu bidang pendidikan yang diajarkan di sekolah adalah mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan mulai dari tingkat SD sampai

Perguruan Tinggi. Dalam kenyataannya, PKn sering dikatakan sebagai mata

pelajaran yang membosankan, tidak menarik, penuh dengan teori dan sebagainya.

Perspektif mengenai mata pelajaran PKn yang membosankan dapat

semakin kuat apabila guru kurang menerapkan pembelajaran yang

membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga yang terjadi adalah minimnya

keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar dan kecerdasan siswa kurang

Partisipasi warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di

dasari karena manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup itu sendiri.

Kerusakan pada lingkungan hidup pada dasarnya juga merusak pada diri manusia

itu sendiri. Prinsip-prinsip deep ecology (Arne Naess dalam Mudhofir, 2010: 197)

adalah:

1. Kesejahteraan dan perkembangan manusia dan non manusia di muka bumi

memiliki nilai di dalam dirinya sendiri (seperti nilai intrinsic atau nilai

inheren). Nilai-nilai tersebut tidak tergantung dari nilai non-manusia untuk

tujuan-tujuan manusia.

2. Kekayaan dan keragaman bentuk-bentuk kehidupan berkontribusi pada

kesadaran nilai-nilai mereka sendiri dan juga nilai-nilai inherennya (dalam

dirinya sendiri).

3. Manusia tak memiliki hak untuk mengurangi kekayaan dan keragamannya

kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok saja.

4. Perkembangan hidup dan budaya manusia sepadan dengan pengurangan

subtansial populasi manusia. Perkembangan kehidupan non manusia

memerlukan pengurangan semacam ini.

5. Intervensi manusia modern atas dunia non manusia terlalu berlebihan, dan

kondisi ini makin memburuk.

6. Karena itu, kebijakan-kebijakan harus berubah. Kebijakan-kebijakan

tersebut mempengaruhi struktur dasar ekonomi, teknologi, dan juga

ideologi. Keadaan yang dihasilkannya akan berbeda dari keadaannya

7. Perubahan ideologi yang utama adalah penghormatan pada kualitas hidup

(yakni berada dalam kondisi-kondisi nilai inheren) bukannya

mempertahankan standar hidup yang makin tinggi. Selanjutnya akan muncul

kesadaran mendalam terhadap perbedaan antara yang besar dan besar sekali

(the difference between big and great).

8. Mereka yang mendukung poin-poin diatas memiliki kewajiban untuk

menerapkan perubahan-perubahan mendesak tersebut, langsung maupun

tidak langsung.

Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman akan konteks tersebut,

diharapkan akan membangun rasa kesadaran dan perasaan memiliki sebagai

bagian dari suatu bangsa. Namun pada kenyataannya partisipasi Warga Negara

dalam melestarikan lingkungan hidup perlu ditingkatkan, mengingat bukan hanya

di Indonesia melainkan dunia saat ini sedang mengalami krisis lingkungan yang

berakar pada kesalahan perilaku manusia yang berakar pada kesalahan perspektif

manusia tentang manusia sendiri, alam, dan hubungan antara manusia dengan

seluruh alam semesta (Keraf, Sony, 2006:123).

Untuk memperbaiki kesalahan perilaku dan kesalahan pandang manusia

tentang dirinya dengan lingkungannya serta melakukan perubahan fundamental

tentang cara pandang tersebut, bisa melalui “Citizenship Education” atau “Civic

Education”. Dengan kata lain “Citizenship Education” atau “Civic Education”

dapat merubah cara pandang dan perilaku manusia atau warga negara dalam

memandang lingkungannya. Civic Education, seyogyanya memiliki jati diri:

diorganisasikan secara lintas bidang ilmu; difasilitasi dengan pembelajaran yang

nyata; diselenggarakan dalam situasi yang demokratis; diupayakan agar mewadahi

keanekaragaman sosial budaya masyarakat; dan dikembangkan bersama secara

kolaboratif oleh sekolah, orang tua dan masyarakat termasuk pemerintah

(Budimansyah, 2007: 29). Pengembangan Civic Education ini juga berkaitan erat

dengan karakteristik warga negara yang disampaikan Cogan (1998). Cogan

mengidentifikasi delapan karakteristik yang perlu dimiliki warga Negara

sehubungan dengan semakin beratnya tantangan yang harus dihadapi dimasa

mendatang. Karakteristik warga negara tersebut meliputi:

(1) Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga Negara masyarakat global;

(2) Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat;

(3) Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya;

(4) Kemampuan berfikir kritis dan sistematis;

(5) Kemauan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan; (6) Kemauan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah bisa,

guna melindungi lingkungan hidup;

(7) Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak azasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb.);

(8) Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional (Sapriya, 2004:9).

Dalam permasalahan lingkungan hidup khususnya Indonesia masih kurang

adanya partisipasi Warga Negara salah satunya partisipasi hanya sebatas proyek

selain itu kenyatannya masih banyak anggota masyarakat dalam hal ini

oknum-oknum tertentu kurang sadar akan makna lingkungan hidup sehingga berdampak

buruk pada lingkungan hidup, misalnya illegal logging, limbah industri pabrik,

pencemaran udara, tanah, air, penebangan pohon dan lain-lain. Oleh karena itu

partisipasi Warga Negara sangat dibutuhkan bukan hanya mengajak Warga

kesempatan untuk mengidentifikasi masalah, memecahkannya, membuat

keputusan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi.

Sejatinya, masyarakat bangsa kita yang telah sedemikian rupa digembleng

habis-habisan melalui berbagai program Pendidikan Kewarganegaraan (baca:

Citizenship Education) akan menjelma sebagai warga negara yang memiliki

kekuatan karsa. Setidak-tidaknya jika kita mendefinisikan “Citizenship

Education” sebagai program pendidikan yang mencakup pengalaman belajar di

sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam

organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media

(Cogan & Derricott, 1998). Akan tetapi, kenyataannya hingga saat ini masyarakat

bangsa kita masih dihiasi oleh suatu gejala kelemahkarsaan, suatu mentalitas yang

sangat tidak cocok untuk pembangunan. (Budimansyah, 2006: 305). Hal ini juga

akan berpengaruh terhadap kesadaran warga negara dalam menjaga kelestarian

lingkungan hidup.

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran penting dalam penanaman

nilai, karena koridornya value based, nilai tersebut harus diajarkan dalam

pendidikan formal maupun non formal seperti PKn kemasyarakatan (community

civics). Sedangkan objek studi Civics dan Pendidikan Kewarganegaraan (civic

education) adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi

kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama dan negara. Sebagaimana dipaparkan

oleh Somantri (2001: 276), dalam Lokakarya Metodologi Pendidikan

Kewarganegaraan, (1973: 214) yang termasuk ke dalam objek studi civics ialah:

a) Tingkah laku,

b) Tipe pertumbuhan berfikir,

d) Hak dan kewajiban, e) Cita-cita dan aspirasi,

f) Kesadaran (patriotisme, nasionalisme, pengertian internasional, dan moral Pancasila),

g) Usaha, kegiatan, partisipasi, dan tanggung jawab.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu wadah pembentukan

warga negara yang baik (good citizenship), cerdas, terampil dan berkarakter setia

kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam

kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NRI

1945.

Penanaman nilai-nilai lingkungan hidup sudah diintegrasikan kepada mata

pelajaran pendidikan kewarganegaraan di dalam pendidikan formal meskipun

pada proses pembelajaran belum sebagian guru PKn hanya sebatas memberikan

materi saja belum sampai pengamalan nilai-nilai dan melestarikan lingkungan

hidup.

Berbicara tentang Pendidikan Kewarganegaraan selain di persekolahan

Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat kita pelajari di masyarakat. Sebagaimana

dikemukakan Cogan dalam Budimansyah dan Suryadi (2008:5) :

citizenship education or education for citizenship...The more inclusive term and encompasses both these in-school experiences as well as out-of-school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media etc, which help to shape the totality of the citizen.

Berdasarkan kutipan di atas citizenship education atau education for

citizenship merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di

sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam

Ekologi dalam (deep ecology) adalah cabang dari ekosofi yang

memandang umat manusia bagian integral dari lingkungannya. Ia merupakan

tubuh pemikiran yang menempatkan nilai pada spesies non manusia, ekosistem

dan proses-prosesnya di alam lebih dari sekedar membangun gerakan lingkungan

dan gerakan hijau. Ekologi dalam (deep ecology) telah meletakkan sebuah sistem

etika lingkungan baru. Prinsip inti deep ecology awalnya dikembangkan oleh

doktrin egalitarianisme biosfer Arne Naess yang menyatakan bahwa sebagaimana

manusia, lingkungan hidup (the living environment) adalah sebagai keseluruhan

utuh yang memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang. (Mudhofir,

2010: 194). Selanjutnya, menurut tradisi bio ekosistem dalam lingkungan terdapat

dua komponen yakni komponen produsen dan komponen konsumen. Proses

ekosistem dalam lingkungan hakekatnya merupakan proses daur energi, materi

dan informasi antar komponen. Oleh karena itu, tata lingkungan akan tetap dalam

keadaan seimbang jika komponen-komponen dalam ekosistem tersebut berproses

secara normal tidak terganggu atau mengganggu. Artinya masing-masing

komponen bertindak sesuai dengan peran niche ekologisnya. Apabila

komponen-komponen tersebut bertindak di luar jalur niche ekologisnya sudah barang tentu

akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Akibat lebih serius lagi adalah

terjadinya kerusakan penyangga kehidupan, ekosistem (Abdilah, 2001: 165).

2. Kelestarian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang

mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun

tidak langsung. Lingkungan mempunyai arti penting bagi manusia, dengan

materialnya, dengan lingkungan biologi manusia dapat memenuhi kebutuhan

jasmaninya, dan dengan lingkungan sosial manusia dapat memenuhi kebutuhan

spiritualnya. Oleh karena itu antara manusia dan lingkungan hidup selalu terjadi

interaksi timbal balik.

Dewasa ini ada empat isu global menyangkut agenda pelestarian

lingkungan hidup ( Ismawan, 1999: 22), keempat isu tersebut, yaitu:

a) Polusi; antara lain polusi udara, hujan asam, perubahan iklim, polusi air,

polusi akibat bahan-bahan kimia, limbah industri, limbah nuklir, dan

seterusnya;

b) Sumber alam; antara lain isu deforestasi, hilangnya sumber-sumber

genetika, erosi tanah dan disertifikasi, problema lahan kritis, kerusakan

sumber-sumber kelautan, degradasi kemampuan lahan, hilangnya

lahan-lahan pertanian, dan sebagainya;

c) Perkotaan; antara lain penggunaan tanah di kota besar, sanitasi

lingkungan, air bersih, manajemen pertumbuhan kota, kesejahteraan sosial

dan pendidikan, lingkungan dan perumahan kumuh, penghijauan di kota

besar, dan seterusnya;

d) Manajemen; antara lain monitoring dan pelaporan, analisis investasi,

analisis biaya manfaat (cost benefit analysis), efektifitas biaya (cost

effectiveness), analisis resiko, juga mencakup AMDAL (Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan) dalam sebuah proyek.

Keempat problema tersebut telah memasuki stadium yang sangat krusial.

Polusi misalnya, menimbulkan problema yang harus dipikul secara bersama oleh

Penurunan kualitas sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap kehidupan

pada masa berikutnya.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan

manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan

mereka sendiri agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Al Qur’an Surat. A

r-Ruum, 30:41). Makna ayat diatas menggambarkan betapa eratnya keterkaitan

antara sikap manusia dan lestari tidaknya lingkungan tempat manusia itu tinggal.

Keseimbangan ekosistem yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia

merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan kehidupan yang harmoni dalam

segala aspek, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Pembangunan yang

integralistik dan holistik adalah langkah ideal dalam menciptakan keharmonisan

dan keseimbangan ekosistem di alam. Kenyataanya, pembangunan lebih

diarahkan atau dititikberatkan pada aspek ekonomi semata dan mengabaikan

nilai-nilai humanis. Pandangan manusia terhadap alam lingkungan (ekosistem) dapat

dibedakan atas dua golongan yakni pandangan imanen (holistik) dan

transcendent. Menurut pandangan holistik, manusia dapat memisahkan dirinya

dengan sistem biofisik sekitarnya, seperti dengan hewan, tumbuhan, sungai dan

gunung, namun merasa adanya hubungan fungsional dengan faktor-faktor biofisik

itu sehingga membentuk satu kesatuan sosio-biofisik. Menurut pandangan

transcendent, kehidupan secara ekologi merupakan bagian dari lingkungannya,

manusia merasa terpisah dari lingkungannya, lingkungan dianggap sebagai

sumber daya yang diciptakan untuk dieksploitasi sebesar-besarnya (Iskandar,

Keterkaitan alami atau keterkaitan ekosistem mendefinisikan batas alam

interaksi keberadaan seluruh unsur alam, kehidupan dan manusia dalam satu

ruang yang sama (Purwasasmita, 2011: 27). Pemanasan global (global warming)

beberapa tahun terakhir ini menjadi isu sentral, hal ini menjadi pembicaraan

masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Peningkatan temperatur bumi dari tahun

ke tahun akibat akumulasi gas di atmosfer yang menyelimuti bumi merupakan

fenomena alam. Di Indonesia tanda-tanda terjadinya perubahan iklim tampak

jelas, mulai dari pergeseran musim kemarau dan musim penghujan, terjadinya

ombak yang tinggi, meluasnya kekeringan, terjadinya banjir dimana-mana dan

angin puting beliung, kerusakan lingkungan tidak terelakan. Gunung gundul,

hutan meranggas, tanah gersang ada di mana-mana, debit air sungai berkurang,

sumber mata air banyak yang mati, sementara orang-orang tidak ambil peduli,

masing-masing berpacu mencari rizki untuk hidupnya sendiri-sendiri. Mereka

lupa bahwa pemanasan global mengejar manusia, lapisan ozon tiap detik, tiap

menit, tiap jam semakin menipis. Akibat itu semua adalah perubahan iklim yang

tidak menentu, munculnya penyakit-penyakit baru baik yang menimpa manusia,

hewan maupun tumbuhan, yang lebih fatal sinar matahari langsung menembus

bumi tanpa ada penghalang lapisan ozon sehingga panas luar biasa dan semua

benda di muka bumi terbakar. Melihat kondisi yang sudah amat mengawatirkan

tersebut selain mengadakan seminar-seminar nasional, regional maupun

internasional yang diselenggarakan di hotel-hotel berbintang yang membicarakan

kerusakan lingkungan, perlu juga adanya langkah kongkrit untuk penyadaran dan

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi nasional sebagai mana diamanatkan oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan

berdasarkan perinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Hal tersebut didasarkan pada kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun

telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup

lainnya. Selain itu, pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan

perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup

karena perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang

sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua elemen baik itu pemerintah maupun

Warga Negara. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan adanya prinsip

berkelanjutan yang terkandung dalam azas demokrasi ekonomi yang dianut oleh

konstitusi Negara kita. Pasal 33 ayat (4) itu menyatakan bahwa “perekonomian

nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

berkelanjutan, berwawasan lingkungan”. Masalahnya adalah apa yang

dimaksudkan dengan kata-kata “berkelanjutan” dan “berwawasan lingkungan”

dalam ketentuan pasal 33 ayat (4) itu (Asshiddiqie, 2010: 133). Pembangunan

berkelanjutan (sustainable development) merupakan salah satu perwujudan dari

wawasan lingkungan dimaksud dalam UUD 1945 dan prinsip pembangunan yang

berkelanjutan juga harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan yang

berwawasan lingkungan (Asshiddiqie, 2010: 134). Harapan akan “pembangunan

yang berkesinambungan” didasarkan pada hasil pengamatan bahwa tidak semua

“pembangunan” merusak lingkungan. Tujuan awal kelompok pembela lingkungan

pertumbuhan nol bagi aktivis yang merusak lingkungan, tidak akan cukup untuk

mencegah kerusakan jangka panjang terhadap biosfer, dikatakan Jacobs (Low,

2009: 17). Selain itu, penjaminan terhadap kesinambungan lingkungan hidup

ditentukan oleh struktur ekosistem, perkembangan nilai, dan perkembangan

kelembagaan. (Purwasasmita,2011: 29).

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses sosial dan ekologis

untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tetap mempertahankan kualitas

lingkungan hidup. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan dapat dibagi

menjadi 3 aspek : keberlanjutan lingkungan hidup, keberlanjutan secara ekonomi,

dan berkelanjutan secara sosial politik. UNESCO tahun 2001 mendeklarasikan

“bahwa keberagaman budaya sangat penting bagi manusia, seperti halnya

keberagaman hayati bagi alam”. Dalam hubungan ini beberapa peneliti

mendefinisikan bahwa lingkungan (environment) adalah kombinasi dari alam

(nature) dan budaya (culture). Jadi pembangunan berkelanjutan di dunia harus

mengintegrasikan multidisiplin dan menginterpretasikan keragaman budaya

sebagai elemen utama strateginya. Environmental Sustainability didefinisikan

sebagai kemampuan lingkungan untuk berfungsi secara berkelanjutan, termasuk

memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa membahayakan kebutuhan generasi

yang akan datang.

Ciri-ciri pembangunan berkelanjutan memiliki karakteristik yang khas

yang berbeda dengan pola pembangunan lainnya yang selama ini dilaksanakan.

Ciri-ciri tersebut antara lain:

a. Menjamin pemerataan dan keadilan; strategi pembangunan yang

produksi, lebih meratanya kesempatan perempuan, dan pemerataan ekonomi

untuk kesejahteraan.

b. Menghargai keanekaragaman hayati; keanekaragaman hayati merupakan

dasar bagi tatanan lingkungan. Pemeliharaan keanekaragaman hayati

memiliki kepastian bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berlanjut

untuk masa kini dan masa yang akan datang.

c. Menggunakan pendekatan integratif; dengan menggunakan pendekatan

integratif, maka keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan

lingkungan dapat dimungkinkan untuk masa kini dan yang akan datang.

d. Menggunakan pandangan jangka panjang; untuk merencanakan pengelolaan

dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pembangunan agar secara

berlanjut dapat digunakan dan dimanfaatkan.

Dari gambaran di atas dapat kita kemukakan bahwa pembangunan

berkelanjutan berusaha menyatukan tiga dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan

hidup menjadi suatu sinergi dalam meningkatkan kualitas manusia. Dimensi

ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan tetap memfokuskan kepada

pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas serta menyertakan eko-efisiensi di

dalamnya. Dimensi sosial mencakup pemberdayaan, peran serta, kebersamaan,

mobilitas, identitas kebudayaan, pembinaan kelembagaan, dan pengentasan

kemiskinan. Dimensi ekologi itu sendiri bertujuan untuk integritas ekosistem,

ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam, pelestarian keanekaragaman

hayati, dan tanggapan isu global.

Pembangunan berkelanjutan pada kenyataannya merupakan proses

kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa

depan” menurut Brundtland Report dari PBB 1987 (Chuzaemi, 2008:1).

Berdasarkan laporan WCED ( World Commission on Environment and

Development) dalam proses pembangunan berkelanjutan ada empat syarat yang

harus dipenuhi :

1. Menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi yang secara ekologis benar,

2. Pemanfaatan sumber daya terbarukan (renewable resources) tidak boleh melebihi potensi lestarinya serta upaya mencari pengganti bagi sumber daya tak terbarukan (non-renewable resources).

3. Pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran,

4. Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan (carrying capacity) (Chuzaemi, 2008: 1).

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai dengan melaksanakan

pembangunan disegala bidang. Pembangunan merupakan proses pengolahan

Sumber Daya Alam dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia dengan

memanfaatkan teknologi. Dalam pola pembangunan tersebut, perlu

memperhatikan fungsi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, agar dapat

terus menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan.

Pengertian pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah: Perubahan positif sosial

ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat

bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan,

tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya,

kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya (Sumarwoto, 2008: 161).

Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan implikasi adanya batas

yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai Sumber

Daya Alam, serta kemampuan biosfer dalam menyerap berbagai pengaruh

aktivitas manusia. Proses pembangunan berkelanjutan secara langsung ditentukan

oleh kualitas manusia dan lingkungannya. Pembangunan dapat meningkatkan

kesejahteraan untuk generasi yang mendatang meskipun tidak membatasi generasi

yang akan datang untuk lebih meningkatkan kesejahteraan hidup.

4. Konsep Green Moral

Kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai kebutuhan bersama

yang membutuhkan adanya partisipasi Warga Negara dengan pengelolaan

lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup sehingga setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama atas

pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat yaitu setiap

orang memilki hak dan kewajiban untuk berperan dalam rangka pengelolaan

lingkungan hidup serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup,

mencegah dan penanggulangi pengrusakan lingkungan hidup.

Orientasi hidup manusia modern yang cenderung materialistik dan

hedonistik juga sangat berpengaruh. Kesalahan cara pandang atau pemahaman

manusia tentang sistem lingkungannya, mempunyai andil yang sangat besar

terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang terjadi dunia saat ini. Cara

pandang dikhotomis yang dipengaruhi oleh paham antroposentrisme yang

manusia adalah pusat dari sistem alam mempunyai peran besar terhadap

terjadinya kerusakan lingkungan (White,,1967, Ravetz,1971, Sardar, 1984,

Mansoor, 1993 dan Naess, 1993). Cara pandang demikian telah melahirkan

perilaku yang eksploitatif dan tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian

sumberdaya alam dan lingkungannya. Disamping itu paham materialisme,

kapitalisme dan pragmatisme dengan kendaraan sains dan teknologi telah ikut

pula mempercepat dan memperburuk kerusakan lingkungan baik dalam lingkup

global maupun lokal, termasuk di negara kita.

Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia

sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap

yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang

diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung.

Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Hanya manusia yang

mempunyai nilai dan mendapat perhatian. Segala sesuatu yang lain di alam

semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi

kepentingan manusia. Oleh karenanya alam pun hanya dilihat sebagai obyek, alat

dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat

bagi pencapaian tujuan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya

sendiri.

Masalah lingkungan hidup terkait dengan moral dan perilaku manusia

karena lingkungan hidup lestari atau tidak tergantung dari moral dan perilaku

manusia yang ada di sekitar. Oleh karena itu, pembenahan terhadap moral dan

perilaku manusia melalui etika bersama yang menikat secara transenden. Etika

dari Pancasila yang merupakan dasar negara yang memancarkan nilai-nilai etikan

dan moral yang harus ditumbuhkembangkan dan diimplementasikan oleh setiap

Warga Negara yang ada di Indonesia khususnya dalam penelitian ini berkaitan

dengan hubungan antara manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai

kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas dalam totalitasnya, dan

hubungan manusia dengan manusia yang lainnya yang berdampak langsung atau

tidak langsung pada lingkungan hidup secara keseluruhan.

Cara mengatasi masalah lingkungan hidup menurut (Keraf dalam Arne

Naess 2006: xiv), ...dibutuhkan etika lingkungan hidup yang menuntun manusia

untuk berinteraksi secara baru dalam alam semesta. Krisis lingkungan global

bersumber dari kesalahan fundamental-filosofis dalam memahami dan perspektif

manusia mengenai dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan

ekosistem. Dalam menghadapi kesalahan pandang dari etika antroposentrisme,

perlu pengembangan konsep Kewarganegaraan multidemensi, terdiri dari empat

dimensi pokok yaitu, dimensi pribadi, dimensi sosial, dimensi spasial, dan

dimensi temporal. Dimensi pribadi dari kewarganegaraan multidimensi

membutuhkan pengembangan satu kapasitas pribadi dan komitmen untuk etika

warga negara yang dikarakteristikan oleh kebiasaan pikiran, perasaan dan

tindakan secara individu dan sosial. Sebagai warga negara, setiap individu harus

meningkatkan:

Selanjutnya untuk memperbaiki salah pandang dari etika antroposentrisme

selain pengembangan konsep Kewarganegaraan multidemensi, juga

pengembangan pendidikan karakter bangsa. Dalam pengertian harfiah, istilah

“karakter” lebih condong memiliki makna psikologis atau sifat kejiwaan karena

terkait dengan aspek kepribadian (personality), akhlak atau budi pekerti, tabiat,

watak, sifat kualitas yang membedakan seseorang dari yang lain atau kekhasan

(particular quality) yang dapat menjadikan seseorang terpercaya dari orang lain.

Dari konteks inipun, karakter mengandung unsur moral, sikap bahkan perilaku

karena untuk menentukan apakah seseorang memiliki akhlak atau budi pekerti

yang baik, hanya akan terungkap pada saat seseorang itu melakukan perbuatan

atau perilaku tertentu (Sapriya, 2007: 105). Menurut Lickona, karakter

dikonsepsikan memiliki tiga bidang yang saling terkait, yakni moral knowing,

moral feeling, dan moral behavior. Oleh karena itu, karakter yang baik terdiri

mengandung tiga kompetensi, yakni mengetahui hal yang baik (knowing the

good), ada keinginan terhadap hal yang baik (desiring the good), dan melakukan

hal yang baik (doing the good) sehingga pada gilirannya ia akan menjadi

kebiasaan berfikir (habits of the mind), kebiasaan hati (habits of heart), dan

kebiasaan bertindak (habits of action) (Sapriya, 2007: 108-109).

Etika antroposentrisme berasal dari pemikiran barat Aristoteles hingga

filsuf-filsuf modern meskipun terdapat kesalahan perspektif khususnya tentang

norma dan nilai moral hanya dibatasi keberlakuannya bagi manusia. Dalam

paham ini, hanya manusia yang merupakan pelaku moral, yaitu makhluk yang

mempunyai kemampuan untuk bertindak secara moral berdasarkan akal budi dan

kesalahan cara pandang pada antroposentrisme tersebut diperkuat lagi oleh cara

pandang atau paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang Cartesian

dengan ciri utama mekanistis-reduksionistis. Dalam paradigma ilmu pengetahuan

yang Cartesian, ada pemisahan yang tegas antara alam sebagai obyek ilmu

pengetahuan dan manusia sebagai subyek. Demikian pula, ada pemisahan yang

tegas antara fakta dan nilai. Maka paradigma ilmu pengetahuan modern yang

mekanistis-reduksionis ini membela paham bebas nilai dalam ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan bersifat otonom, sehingga seluruh perkembangan ilmu

pengetahuan dikembangkan dan diarahkan hanya demi ilmu pengetahuan. Dengan

demikian, penilaian mengenai baik buruk ilmu pengetahuan dan teknologi beserta

segala dampaknya dari segi moral atau agama, adalah penilaian yang tidak

relevan. Hal ini melahirkan krisis ekologi sekarang ini yang berawal dari sikap

dan perilaku manusia. Masyarakat modern, perlu melindungi kualitas lingkungan,

keanekaragaman hayati, dan tatanan hidup manusia. Diperlukan mekanisme yang

efektif termasuk peraturan yang ketat, insentif, denda, pemantauan lingkungan,

dan penilaian secara berkelanjutan. Nilai-nilai dasar dari masyarakat kita saat ini

sering kali bersifat materialistik. Untuk mengubahnya diperlukan pendekatan

yang komprehensif dan saling melengkapi, Wens (Indrawan,2007: 76). Etika

Lingkungan perlu disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia, jika masyarakat

kita sadar dan menganut prinsip-prinsip etika lingkungan maka pelestarian

lingkungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati dapat berjalan dengan baik.

Prinsip-prinsip etika lingkungan telah dibuktikan oleh banyak budaya

tradisional yang ada di tanah air kita, mereka telah berhasil menyatu dengan

Dalam budaya tradisional tersebut etika dan norma bermasyarakat telah

mendorong individu atau perorangan untuk bertanggung jawab dan memanfaatkan

sumberdaya alam secara efisien. Kondisi ini seharusnya bisa menjadi contoh dan

sekaligus prioritas bagi masyarakat modern dewasa ini, kenyataannya keserakahan

yang tercermin dalam perilaku manusia yang mengakibatkan kerusakan

lingkungan yang parah. Dalam pendekatan antroposentrisme dapat dikemukakan

bahwa pandangan manusia terhadap lingkungan hidup menempatkan kepentingan

manusia (kepentingan ekonomi, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang

berlebihan) terhadap lingkungan di pusatnya.

Kegiatan ekonomi yang berlebihan dapat mempengaruhi lingkungan

hidup, karena penggunaan beberapa sumberdaya, produksi limbah dan modifikasi

lingkungan hidup. Jika dampak itu melampaui kemampuan lingkungan hidup

untuk memulihkan dirinya, maka perubahan itu sering mempengaruhi

kemampuan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan manusia atau bahkan

hilang sama sekali. Pandangan hidup kita berpindah dari ekosentris menjadi

antroposentris, yaitu sebuah pandangan hidup yang menganggap alam diciptakan

untuk kepentingan manusia. Pandangan hidup itu bersifat eksploitatif, yaitu sistem

biogeofisik adalah sumberdaya yang dapat dieksploitasi semaksimal mungkin

untuk mendukung pola hidup konsumtif. Akibatnya terjadilah deplesi sumberdaya

dan rusaknya fungsi ekologi lingkungan hidup kita. (Soemarwoto, 2008: 85).

Untuk menjawab permasalah tersebut perlu adanya pengelolaan lingkungan

hidup. Ada beberapa hal sebagai alasan mengapa perlu dilakukan pengelolaan

lingkungan hidup. Kenyataan yang ada di masyarakat saat ini kurang sadar dan

Hal yang mempengaruhi kelestarian lingkungan yaitu orientasi pertumbuhan

ekonomi, sikap hidup masyarakat.

Seringkali kegiatan yang pro lingkungan dipandang sebagai kegiatan yang

anti pembangunan. Dengan demikian pertimbangan ekonomi sangat dipengaruhi

pandangan bahwa aktivitas pro lingkungan adalah mahal. Disisi lain pandangan

ini juga secara implisit mengandung asumsi bahwa lingkungan hidup hanya

berfungsi sebagai sumber daya ekonomi. Fungsi eklogisnya dianggap tidak ada,

sehingga tidak perlu diperhitungkan. Manusia tidak sadar akan pentingnya fungsi

ekologi ini. Fungsi ekologi merupakan layanan masyarakat yang bernilai

ekonomis, kesehatan, dan sosial budaya, akan tetapi nilai itu tidak nampak dalam

bentuk material (uang).

Para pakar ekonomi lingkungan memang telah mengembangkan metode

untuk menghitung nilai ekonomi lingkungan, akan tetapi nilai itu hanya

merupakan nilai potensi, nilai pengganti atau juga sering disebut dengan nilai

bayangan (shadow price), seperti nilai keanekaragaman hayati, nilai genetis

(plasma nutfah) yang salah satunya sebagai bahan baku obat-obatan. Kesulitan

diperbesar dengan adanya jarak waktu dan ruang antara perbuatan dan dampak,

sedang manfaat perubahan dapat dinikmati langsung.

Sikap hidup masyarakat, secara pasti dikatakan bahwa kebudayaan

mempengaruhi sikap manusia terhadap lingkungan hidup. Sebenarnya manusia

mempunyai ajaran untuk hidup yang serasi dengan lingkungan hidupnya, atau

lingkungan alam. Ajaran ini baik dari segi Agama maupun Budaya. Ajaran ini

yang menjadi dasar acuan untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan.

manusia bersikap serakah. Seolah-olah sepenuhnya harus dimiliki. Misalnya,

hutan dieksploitasi kemanfaatannya untuk kepentingan ekonomi tanpa

mempertimbangkan: (a) keperluan generasi mendatang dalam konteks ekonomi

dan kelestarian alam, dan (b) keperluan penyelamatan hutan itu sendiri.

Sikap hidup sebagian masyarakat yang serakah ini merupakan yang

paradoksal dengan sikap hidup yang diajarkan agama agar manusia hidup dalam

kesederhanaan. Agama hadir untuk memberikan petunjuk dan jalan yang benar

bagi manusia. Dengan demikian kaum agamawan saat ini hendaknya dituntut

untuk memberikan pengajaran yang mengakar mengenai keselamatan lingkungan

hidup.

Etika yang dimilki seseorang merupakan alasan yang sahih, untuk

melindungi kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

Argumentasi ini timbul dari tatanan nilai berbagai agama, filosofi, dan budaya

sehingga dapat dimengerti oleh kebanyakan anggota masyarakat. Argumentasi

etika untuk melestarikan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati dapat

menyentuh naluri dan sisi baik orang-orang. Argumentasi ini timbul dari

penghargaan atas kehidupan, alam, kelemahan, rasa keindahan, keunikan,

kecantikan dunia kehidupan, serta percaya pada ciptaan dan kebesaran Tuhan.

Masyarakat seringkali dapat menerimanya, paling tidak sebagian besar

masyarakat dapat mempertimbangkan argumentasi ini dalam tatanan kepercayaan

mereka, pendapat Callicott (Indrawan, 2007;77)

Berbagai argumentasi etika dapat diajukan untuk melestarikan seluruh

argumentasi-argumentasi di bawah ini penting bagi konservasi dan pelestarian

lingkungan hidup:

1) Setiap spesies memiliki hak untuk hidup.

2) Spesies bukan manusia memang sering kali tidak memiliki moralitas hak

dan kewajiban, dan bahkan seringkali tidak memiliki kesadaran.

3) Semua spesies saling tergantung satu sama lainnya.

4) Manusia bertanggung jawab sebagai penjaga bumi.

5) Manusia bertanggung jawab kepada generasi yang akan datang.

6) Menghargai kehidupan manusia dan memperhatikan kepentingan umat

manusia adalah serasi dengan menghargai keanekaragaman hayati.

7) Alam memiliki nilai spiritual dan estetika yang melebihi nilai ekonominya.

8) Keanekaragaman hayati dibutuhkan untuk memahami asal kehidupan.

Sebuah lingkungan memiliki arti yang sangat penting atas eksistensi

manusia sebagai makhluk yang memilki multi potensi sehingga perilaku dan etika

moral Warga Negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan

pencapaian lingkungan hidup berdasarkan aspek filosofi dengan konsep green

moral adalah nilai kemandirian, kekeluargaan, dan keaneka ragaman budaya

bangsa Indonesiam yang membudayakan pelestarian lingkungan hidup seperti

dalam konsep Jawa memayu hayuning bawana yang memiliki arti membuat

keselamatan untuk buana dan dunia demi masa depan.

Berdasarkan aspek yuridis secara nasional diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

sebagai aturan dasar pencapaian lingkungan hidup yang baik dan sehat Kota Batu

Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan, Kabupaten Malang sesuai dengan

peraturan daerah no 23 tahun 2006 tentang Pengendalian dan Kerusakan

Lingkungan Hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas fokus masalah penelitian yaitu :

Penguatan Partisipasi Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Berbasis

Konsep Green Moral. Berdasarkan masalah pokok penelitian di atas, maka

masalah pokok tersebut peneliti jabarkan dalam beberapa sub masalah yaitu :

1. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi warga negara dalam pelestarian

lingkungan hidup?

2. Bagaimana bentuk kompetensi kewarganegaraan agar warga negara dapat

berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup?

3. Bagaimana bentuk penguatan partisipasi warga negara dalam pelestarian

lingkungan hidup?

4. Bagaimana bentuk partisipasi warga negara dalam pelestarian lingkungan

hidup berdasar konsep green moral pada pembangunan berkelanjutan?

5. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam membangun

partisipasi warga negara dalam lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka penelitian ini

1. Bentuk-bentuk partisipasi warga negara dalam pelestarian lingkungan

hidup.

2. Kompetensi kewarganegaraan agar warga negara dapat berpartisipasi dalam

pelestarian lingkungan hidup.

3. Bentuk penguatan partisipasi warga negara dalam pelestarian lingkungan

hidup.

4. Partisipasi warga negara dalam pelestarian lingkungan hidup berdasar

konsep green moral pada pembangunan berkelanjutan.

5. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam membangun partisipasi

warga negara dalam lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan

kontribusi:

1. Kontribusi Pada Bidang Ilmu

Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi pengembang PKn, khususnya

pengembangan kesadaran warga negara terhadap pelestarian lingkungan

hidup.

2. Pengambil Kebijakan

Dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pengambil kebijakan

yang ada hubungannya dengan pelestarian lingkungan hidup.

3. Masyarakat Sasaran Penelitian

Dapat lebih meningkatkan partisipasinya dalam ikut melestarikan

E. Struktur Organisasi Disertasi

Disertasi ini terdiri dari lima bab. Adapun isi masing-masing bab adalah

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah,

tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari

status sosial ekonomi, kualitas partai, partisipasi politik, dan pendidikan

kewarganegaraan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana metode yang digunakan dalam proses

penelitian meliputi: Lokasi dan Objek Penelitian, Pendekatan dan Metode

Penelitian, Definisi Operasional, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data,

Proses Pengembangan Instrumen, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data,

Prosedur Penelitian, Variabel dan Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian,

pembahasan dan temuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif,

yaitu suatu pendekatan menurut Van Dyke pada prinsipnya adalah ukuran-ukuran

untuk memilih masalah-masalah dan data-data yang bertalian satu sama lainnya.

Rumusan selengkapnya Van Dyke (1965: 114) mengemukakan” An approach

consists or criteria of selection-criteria employed in selecting the problems or

questions to consider and in selecting the data to bring to bear, it consists of

standards governing the inclusion of questions and data.”

Suatu pendekatan terdiri dari ukuran pemilihan,

ukuran-ukuran yang dipergunakan dalam memilih masalah-masalah atau

pernyataan-pernyataan untuk dipertimbangkan dan dalam memilih data yang perlu diadakan;

ini terdiri dari ukuran-ukuran-ukuran baku yang menetapkan pemasukan atau

pengeluaran pernyataan-pernyataan dan data.

Kerlinger (1973:3) memperjelas pernyataan tersebut, dengan menggunakan

istilah pendekatan ilmiah yang dapat dilihat secara sistematis dari seluruh

pemikiran dalam menelaah pendekatan dapat dilakukan berdasarkan sudut

pandang ataupun tinjauan dari berbagai satu kesatuan karakteristik maupun

cabang ilmu seperti; sosiologi, antropologi, sejarah, psikologi, geografi, ekonomi,

politik, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

menggunakan perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik, melainkan

lebih menekankan kepada kajian deskriptif dan interpretasi.

Strauss dan Corbin (1997:11) dalam bukunya Basic of Qualitative

Research, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi.

Selanjutnya, sebagaimana dikatakan Bogdan dan Biklen (1982:27), bahwa

pendekatan kualitatif memiliki bingkai aslinya (natural setting), karena data

dikumpulkan dari sumbernya langsung dan peneliti sebagai instrumen utama

penelitian. Dengan aktivitas awal mengidentifikasi konsep inovasi dan reorientasi

terhadap teori warga Negara dan teori lingkungan hidup, penelitian ini dirancang

dalam dua aktivitas. Aktivitas pertama menggali data terkait dengan upaya

mendeskripsikan konteks teori warga Negara dan teori lingkungan hidup yang

perlu direorientasikan dan kedua terkait dengan aktivitas menemukenali dan

mendeskripsikan konsep Green Moral yang relevan untuk disajikan sebagai

penguatan partisipasi warga Negara dalam pelestarian lingkungan hidup.

Beberapa literatur menyebutkan ciri-ciri penelitian kualitatif/naturalistik,

antara lain, sumber data adalah situasi wajar (natural setting), peneliti sebagai

instrumen utama pengumpul data penelitian (key, instrument), sangat deskriptif,

mementingkan proses, mengutamakan data langsung (first hand), triangulasi (data

dari satu sumber harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data

yang sama dari sumber lain), mementingkan perspektif emic (pandangan

yang terkumpul), partisipasi tanpa mengganggu (passive participation), analisis

dilakukan sejak awal dan selama melakukan penelitian, dan desain penelitian

muncul selama proses penelitian (emergent, evolving dan developing).

Pendekatan kualitatif dipandang sesuai dengan masalah penelitian ini

dengan beberapa alasan:

1. Peneliti mencoba mengungkap dokumen penguatan partisipasi warga

Negara dalam pelestarian hidup. Adapun alasan peneliti menggunakan

dokumen tersebut sebagaimana dikemukakan Guba & Lincoln dalam A.

Chaedar Alwasilah (2003:156) :

a. Dokumen merupakan sumber informasi yang lestari.

b. Dokumen merupakan bukti yang dapat dijadikan dasar untuk

mempertahankan diri terhadap tuduhan atau kekeliruan interprestasi.

c. Dokumen itu sumber data alami, bukan hanya muncul dari konteksnya,

tetapi juga menjelaskan konteks itu sendiri.

d. Dokumen itu relatif mudah dan murah.

e. Dokumen itu sumber data yang non reaktif.

f. Dokumen berperan sebagai sumber pelengkap dan memperkaya bagi

informasi yang diperoleh melalui interview atau observasi.

2. Penelitian ini berfokus pada “Penguatan Partisipasi Warga Negara dalam

Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Menuju Pembangunan Berkelanjutan

berbasis Konsep Green Moral. Hal ini dapat terungkap melalui pendekatan

kualitatif sesuai dengan karakteristik kualitatif yang dikemukakan oleh

process rather than simply with outcomes or products”. Penekanan kualitatif

pada proses secara khusus memberi keuntungan dalam penelitian pendidikan.

Penelitian ini mencoba mengungkap bagaimana Penguatan Partisipasi

Warga Negara dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Menuju

Pembangunan Berkelanjutan berbasis Konsep Green Moral.

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti sebagai instrumen utama (key

instrumen) harus turun ke lapangan dan berada di lapangan dalam waktu yang

cukup lama. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti aktivitas manusia

tertentu dengan mengumpulkan data-data dari hasil interaksi peneliti dengan

mereka. Nasution (1996:5), mengungkapkan bahwa: “peneliti harus mampu

memahami dan berusaha mengerti bahasa dan tafsiran mereka, untuk itu

penelitian kualitatif ini tidak dilakukan dalam waktu yang singkat.

Metode yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah metode studi

kasus dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong

(1989:3) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang dapat diamati . Lebih lanjut Nasution (1996:5) mengemukakan

bahwa: “Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam

lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha untuk memahami

bahasa mereka dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya”.

Desain penelitian kualitatif tidak didasarkan pada suatu kebenaran yang

mutlak, tetapi kebenaran itu sangat komplek karena selalu dipengaruhi oleh

penelitian kualitatif sebenarnya meliputi sejumlah penelitian antara lain: kerja

lapangan, penelitian lapangan, studi kasus dan lain-lain. Mengenai metode studi

kasus Winarno Surakhmad (1998:143) mengemukakan bahwa:

studi kasus memusatkan perhatian pada kasus secara intensif dan mendetail. Kasus dapat terbatas pada satu orang, satu lembaga, satu keluarga, satu peristiwa, satu desa, ataupun satu kelompok manusia dan kelompok objek lain-lain yang cukup terbatas yang dipandang sebagai kesatuan. Dalam hal itu cukup segala aspek kasus tersebut mendapat perhatian sepenuhnya dari penyelidik itu adalah segala sesuatu yang mempunyai arti dalam riwayat kasus, misalnya peristiwa terjadinya, perkembangan dan perubahan-perubahannya.

Penelitian kualitatif dengan metode kasus dianggap tepat untuk kajian

penelitian ini karena yang menjadi fokus penelitian adalah kasus yang terjadi di

masyarakat yaitu mengenai penggalian dan pengkajian berbagai literature tentang

penguatan partisipasi warga Negara dalam pelestarian lingkungan hidup di

Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Melalui pendekatan

kualitatif dengan metode studi kasus ini akan lebih luas dan mendalam

mengungkap Penguatan Partisipasi Warga Negara dalam Menjaga Kelestarian

Lingkungan Hidup Menuju Pembangunan Berkelanjutan berbasis Konsep Green

Moral.

Dalam penelitian ini penulis menyusun beberapa mekanisme kerja antara

lain sebagai berikut :

1. Menyusun Rangkaian Penelitian

Rancangan penelitian ini diawali dengan melakukan studi pendahuluan di

Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan Kota Batu Propinsi Jawa Timur guna

memperoleh kebenaran terhadap masalah yang akan diteliti dalam pelaksanaan

selanjutnya penulis membuat proposal penelitian yang di dalamnya mengungkap

latar belakang masalah, fokus masalah, menetapkan lokasi penelitian sesuai

dengan judul penelitian.

2. Menetapkan Data dan Lokasi Penelitian

Nasution (1996:32), menyebutkan bahwa : “dalam penelitian kualitatif

yang dijadikan sumber data hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi

baik berupa hal, peristiwa, manusia dan situasi yang di observasi. Sering juga

sumber data berupa responden yang dapat diwawancarai”. Berdasarkan jenis data

yang dikumpulkan maka sumber dat mencakup orang, benda serta peristiwa.

Orang (manusia) sebagai sumber data yang berstatus sebagai responden atau

informan. Benda sebagai bentuk data berupa dokumen dan berfungsi sebagai

informasi tentang masalah penelitian, sedangkan peristiwa merupakan sumber

data tentang keadaan dan kondisi yang sedang berlangsung dan dapat dibaca

untuk dipahami. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data yaitu mencakup

manusia tokoh masyarakat yang dapat memberikan informasi tentang

permasalahan yang diteliti), peristiwa yaitu pelaksanaan Penguatan Partisipasi

Warga Negara dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Menuju

Pembangunan Berkelanjutan berbasis Konsep Green Moral yang diteliti dengan

cara : peneliti melakukan observasi langsung dalam peristiwa tersebut, serta

berbagai dokumen yaitu foto mengenai pelaksanaan penggalian dan pengkajian

berbagai literature tentang penguatan partisipasi warga Negara dalam pelestarian

lingkungan hidup yang dapat memberikan gambaran terjadinya peristiwa tersebut

Adapun lokasi penelitian didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu

yang didasarkan studi pendahuluan yang menunjukkan adanya fenomena bahwa

di Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan Kota Batu Propinsi Jawa Timur

terdapat masalah krisis lingkungan hidup.

Tahap ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh kemudahan dalam

pencarian data, sehingga data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan

dalam penelitian ini mendapat kemudahan.

3. Membuat Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen utamanya adalah peneliti sendiri (key

instrument). Selain itu instrumen yang utama adalah pedoman wawancara yang

dilakukan pada tokoh masyarakat kampung setempat, hal ini bertujuan untuk

memperoleh kelengkapan data.

4. Menjajaki dan Menilai Keadaan Lapangan

Pada tahap ini, peneliti belum dapat mengungkapkan data yang sebenarnya

di lapangan. Peneliti masih mencari orientasi lapangan dengan untuk mengenal

segala unsur lingkungan sosial dan fisik dari objek penelitian sehingga peneliti

dapat mempersiapkan diri baik mental, fisik maupun menyiapkan perlengkapan

yang di perlukan untuk kelangsungan penelitian. Paada tahap ini peneliti berupaya

untuk menilai keadaan dan situasi yang terjadi dilapangan.Selain itu peneliti

berusaha memasuki lapangan dengan melakukan hubungan baik secara formal

5. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti berupaya untuk mencatat segala sesuatu yang

terjadi dilokasi penelitian berkaitan dengan Penguatan Partisipasi Warga Negara

dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Menuju Pembangunan

Berkelanjutan berbasis Konsep Green Moral yang dapat diperoleh dari

pengamatan (observasi) maupun wawancara. Dalam penelitian ini peneliti

bertindak langsung sebagai instrument penelitian utama (key instrument) yang

bertugas mengumpulkan data secara kontinu, mendalam dan terintegrasi baik

melalui observasi, wawancara maupun studi dokumentasi. Dalam penelitian ini

peneliti terlibat langsung ke lapangan secara alamiah.

B. Teknik Penelitian

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, proeses pengumpulan

data di dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik penelitian, yaitu tenik

observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur.

1. Observasi

Observasi dalam bahasa Indonesia sering digunakan istilah pengamatan.

Alat ini digunakan untuk mengamati : dengan melihat, mendengarkan, merasakan,

mencium, mengikuti segala hal yang terjadi dengan cara mencatat/merekam

segala sesuatunya tentang orang atau kondisi atau fenomena tertentu. Menurut

Nasution dalam Sugiyono (2009:64) „observasi adalah dasar semua ilmu

pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu

sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang

sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas‟. Menurut

Nasution (1995:112) menyatakan bahwa “Ilmu pengetahuan mulai dengan

observasi dan selalu harus kembali ke observasi untuk mengetahui kebenaran ilmu

itu. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia

seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran

yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode

lain”.

Marshall dalam Sugiyono (2009:64) menyatakan bahwa „through

observation, the researcher learn about behavior and the meaning attaced to

those behavior. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna

dari perilaku tersebut‟.

Merujuk pada pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan melalui observasi

merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan, dengan observasi peneliti dapat

melakukan pengamatan dengan melihat, mendengarkan, merasakan, mencium,

mengikuti segala hal yang terjadi dengan cara mencatat/merekam segala

sesuatunya tentang orang atau kondisi atau fenomena tertentu selain itu peneliti

dapat belajar tentang perilaku manusia dan makna dari perilaku tersebut.

Metode observasi peneliti lakukan guna mencermati secara langsung

wujud atau gambaran program penghijauan yang dilakukan oleh Lembaga

Swadaya Masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan

2. Wawancara Mendalam

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan

yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari

responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri

pada laporan tentang diri sendiri atau self report, atau pada pengetahuan diri atau

keyakinan pribadi. Esterberg dalam Sugiyono (2009:72) mendefinisikan interview

sebagai berikut :

a meeting of two persons to exchange information and idea trough question and response, resulting in communication and joint contruction of meaning abuot particulartopic. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan

dialog, tanya jawab antara peneliti da responden secara sungguh-sungguh.

Sebagaimana dikemukakan Nasution (2003:72) “wawancara ialah tanya jawab

lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut

interviewer, sedangkan orang yang diwawancara disebut interviewee”. Pada

dasarnya wawancara dalam penelitan merupakan suatu kegiatan untuk

memperoleh informasi langsung dari responden, dalam hal ini yang menjadi

responden dengan mengungkapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan peneliti. Wawancara dilakukan dengan cara tatap muka antar

pewawancara (peneliti) dengan responden (masyarakat, ketua adat dan sesepuh)

Wawancara atau interview dilakukan dimana saja selama dialog ini dapat

dilakukan, misalnya sambil berjalan, duduk santai disuatu tempat, di lapangan, di

kantor, di bengkel atau dimana saja. Alat ini mudah digunakan dan hampir ada

pada setiap penelitian dan pengumpulan data. Sebagaimana yang diungkapkan

Kerlinger (1973:479) “the interview is perhaps the most ubiquitous method of

obtaining information from people”. Artinya interview mungkin metode yang ada

dimana-mana yang digunakan untuk memperoleh informasi dari masyarakat.

Praktis dan tidak terlalu terikat oleh waktu, tempat dan siapa saja. Kita seringkali

melihat wawancara seorang wartawan pada seseorang pejabat, artis, atlit terkenal

dalam masalah tertentu untuk dimintai keterangannya.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas dapat ditarik

kesimpulan wawancara dapat digunakan sebagai suatu teknik