BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Pengertian Sampah

Pengertian sampah telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Untuk lebih memahaminya, ditelaah beberapa pengertian sampah. Menurut American Public Health Association, sampah (waste) diartikan sebagai sesuatu yang tidsk digunakan, tidak perpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam pengertian lain sampah adalah segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat, ada yang mudah membusuk terutama terdiri dari zat-zat organik, seperti sisa sayuran, sisa daging, dan sebagainya. Sedangkan yang tidak membusuk dapat berupa kertas, plastik, karet, logam, kaca, dan sebagainya (Slamet, 1994).

FKM-UI mendefenisikan sampah adalah sesuatu bahan/benda padat/yang terjadi karena berhubungan dengan aktifitas manusia yang tak dipakai lagi, tak disenangi dan dibuang dengan cara-cara saniter, kecuali buangan yang berasal dari tubuh manusia. Banyak lagi ahli-ahli yang mengajukan batasan-batasan lain, tapi pada umunya mengandung prinsip-prinsip yang sama yaitu:

Adanya sesuatu benda atau zat padat atau bahan.

Adanya hubungan langsung atau tak langsung dengan aktifitas manusia.

Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi, tak disenangi.

Dibuang dalam arti pembuangannya dengan cara-cara yang diterima oleh

Sebagaimana biasanya, lingkungan padat atau litosfir inipun digunakan orang untuk membuang sampah yang bersifat padat. Selain itu saat ini tanah juga digunakan untuk membuang sampah berbahaya yang cair maupun padat. Yang dimaksud dengan sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah ini ada yang mudah membusuk dan adapula yang tidak mudah membusuk. Yang membusuk terutama terdiri atas zat-zat organik seperti sisa sayuran, sisa daging dan lain-lain sedangkan yang tidak mudah membusuk dapat berupa plastik, kertas, karet, logam ataupun abu, bahan bangunan bekas dan lain-lain. Kotoran manusia, sekalipun padat tidak termasuk dalam defenisi sampah ini, demikian pula bangkai hewan yang cukup besar. Atas dasar defenisi tersebut, maka sampah dapat dibedakan atas dasar sifat-sifat biloigis dan kimianya, sehingga mempermudah pengelolaannya, sebagai berikut (Nurdin, 1981).

1. Sampah yang dapat membusuk seperti sisa makanan, daun, sampah kebun, pertanian dan lainnya.

2. Sampah yang tidak membusuk seperti kertas, plastik, karet, gelas, logam dan

lainnya.

3. Sampah yang berupa debu atau abu.

4. Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, seperti sampah-sampah berasalkan industri yang mengandung zat-zat kimia maupun zat fisis berbahaya.

dimana abu sisa pembakaran tidak mengganggu hidup manusia. Contoh lain adalah bencana alam, misalnya meletusnya gunung berapi, banjir, gempa bumi dan lain-lain. Tapi bila bencana alam ini mempunyai hubungan dengan kehidupan manusia maka benda-benda yang dikelola manusia ini sajalah yang termasuk sampah. Untuk jelasnya, bila terjadi suatu bencana alam seperti tesebut diatas dan menghasilkan sejumlah sampah, maka benda/benda atau sampah yang ada hubungannya dengan aktifitas manusia sajalah yang termasuk sampah, tapi bila akibat bencana alam tesebut misal: banyak pohon-pohon yang tumbang dihutan-hutan belantara, maka pohon-pohon/daun-daun ini tidak termasuk sampah dan karena hal ini tidak dikelola oleh manusia.

Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak dapat digunakan lagi, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup (Riyadi, 1986). Dalam ilmu kesehatan, keseluruhan dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang tersebut, disebut benda-benda sisa atau benda-benda bekas (waste). Kecuali sampah kotoran manusia (human waste), air limbah dan atau air bekas (sewage) serta sisa-sisa industri (industrial waste) termasuk pula kedalamnya.

Dari sudut ini dijelaskan bahwa jika membicarakan tentang sampah (refuse), maka pembicaraan tersebut bersifat terbatas. Karena kotoran dari manusia (human waste) serta air limbah (sewage) tidk termasuk kedalamnya. Tetapi industrial waste termasuk kedalamnya karena sisa-sisa atau sampah dari hasil industri ini umumnya bersifat sama dengan berbagai jenis sampah lainnya.

Dari segi ini dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan sampah (refuse) adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi bukan yang biologis (karena human waste tidak termasuk kedalamnya) dan umumnya bersifat padat (Aswar, 1990).

2.2.Sumber-sumber Sampah

1. Sampah yang berasal dari daerah pemukiman (domestic wastes)

dan dari dalam rumah sendiri, sisa-sisa minyak, kardus bekas, pakaian bekas, bahan bacaan, bekas lantai/karpet tua, perabotan rumah tangga. Pada sepuluh tahun terakhir ini sampah-sampah dari alat-alat rumah tangga, kulkas, mesin cuci, alat pemanas air cenderung meningkat jumlahnya.

2. Sampah yang berasal dari daerah perdagangan

Sampah dari pusat perdagangan atau pasar biasanya terdiri dari : kardus-kardus yang besar, kotak-kotak pembungkus, kertas-kertas, karbon, pita mesin tik, pita-pita lainnya. Dalam hal ini termasuk sampah makanan dari kantin dan restauran.

3. Sampah yang berasal dari jalan raya

Sampah yang berasal dari pembersihan jalan-jalan biasanya terdiri dari kertas-kertas, kardus-kardus kecil bercampur dengan bebatuan, debu, pasir, benda-benda yang jatuh dari truk/kendaraan, sobekan-sobekan ban atau onderdil-onderdil yang jatuh, juga daun-daunan, sampah-sampah yang dibuang dari mobil, kantong-kantong plastik dan lain-lain.

4. Sampah-sampah industri (industrial wastes)

5. Sampah-sampah yang berasal dari daerah pertanian dan perkebunan

(agriculture wastes)

Sampah-sampah dari daerah inidapat berupa sampah dari hasil perkebunan atau pertanian misalnya jerami, sisa sayur mayur, batang jagung, pohon kacang-kacangan dan lain-lain yang umumnya jumlahnya cukup besar sewaktu musim panen. Umumnya sanpah-sampah ini dibakar dan dikembalikan pada tanah pertanian ataupun dijadikan pupuk untuk pertanian.

6. Sampah yang berasal dari daerah pertambangan

Pertambangan dapat menghasilkan sejumlah sampah yang tergantung pada jenis usaha tambangnya. Pengumpulan sejumlah mineral yang diproses maupun yang tidak diproses, mengandung zat-zat kontaminan yang apabila ada hujan dapat merembes dan membawa zat-zat yang toksik dan berbahaya kesuatu sumber air serta mencemari sumber air tersebut. Sampah-sampahnya berupa bahan-bahan tambang disamping sampah-sampah dari aktivitas manusia pengelolanya.

7. Sampah-sampah yang berasal dari gedung-gedung atau perkantoran (institutional wastes)

Terdiri dari kertas-kertas, karbon-karbon, pita-pita mesin tik, klip dan lain-lain, umumnya bersifat rubbish, kering dan mudah terbakar.

8. Sampah-sampah yang berasal dari daerah penghancuran gedung-gedung

dan pembangunan/pemugaran

9. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum

Contohnya sampah dari tempat-tempat hiburan, tempat-tempat olahraga, tempat-tempat ibadah dan lain-lain yang dapat berupa kertas, sisa buah-buahan, plastik dan lain-lain.

10. Sampah yang berasal dari daerah kehutanan

Misalnya sampah hasil dari penebangan kayu ataupun kegiatan reboisasi hutan sebagian besar terdiri dari sampah daun dan ranting.

11. Sampah yang berasal dari pusat-pusat pengolahan air buangan

Dengan adanya sampah yang terangkut oleh air maka sampah-sampah ini dapat diangkat dari air kotor pada sistem penyaluran atau pengolahan air kotor, misalnya pada saringan besi. Sampah-sampah dapat berupa plastik, kertas, kayu dan lain-lain. Disamping itu dihasilkan juga lumpur dari proses pengolahan air buangan ini.

12. Sampah dari daerah peternakan dan perikanan

Sampah-sampah dari sini dapat berupa kotoran ternak atau sisa-sisa makanannya ataupun bangkai-bangkai binatang. Dari perikanan misalnya : bangkai-bangkai ikan, sisa-sisa makanan ikan atau lumpur.

2.3. Macam-macam Sampah

2.3.1. Berdasarkan atas jenisnya

1. Sampah yang mudah membusuk (garbage)

2. Sampah yang tidak dapat/sukar membusuk (rubbish)

Sampah jenis ini terdiri atas bahan anorganik, misalnya pecahan botol, kaca, besi, sisa bahan bangunan dan sebagainya, yang kemudian sering disebut sampah kering. Kelompok rubbish ini dapat dipilahkan menjadi dua, yaitu: Sampah yang dapat dibakar (combustible rubbish) dan sampah yang tidak dapat dibakar (non combustible rubbish). Sampah juga dapat dipilahkan lagi menjadi metallic rubbish, misalnya sampah besi, timah, seng, aluminium, dan lain-lain, dan non metallic rubbish, misalnya pecahan botol, gelas, kaca, rombakan bahan bangunan dan sebagainya. 3. Sampah yang berbentuk partikel halus

Sampah yang berbentuk partikel halus merupakan berkas/sisa pembakaran (abu), debu dan lain-lain.

2.3.2. Berdasarkan teknik pengelolaan dan jenis pemanfaatannya

1. Sampah yang dapat dimanfaatkan kembali, misalnya dibuat untuk pupuk kompos, untuk makanan ternak, diolah kembali, diperbaiki kembali. 2. Sampah yang dapat dibakar/sebagai bahan bakar, misalnya untuk briket,

biogas dan sebagainya.

3. Sampah yang harus dibuang untuk pertimbangan teknis dan ekonomis,

misalnya sampah B3 (sampah yang terdiri dari bahan-bahan berbahaya dan beracun, misalnya bahan kimia beracun).

2.3.3. Berdasarkan asalnya

atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik.

2. Sampah anorganik, berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti

mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat dialam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.

2.3.4. Berdasarkan sumbernya

Berdasarkan sumbernya sampah dapat dibagi menjadi (Sastrawijaya, 2000).

1. Sampah domestik, misalnya sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah

sekolah dan sebagainya.

2. Sampah non domestik, misalnya sampah pabrik, sampah pertanian, sampah

perikanan, sampah industri dan lain sebagainya.

2.4. Produksi Sampah

Semua orang setiap hari menghasilkan sampah. Rata-rata sampah yang dihasilkan oleh setiap orang dalam sehari disebut produksi sampah, yang dinyatakan dalam satuan volume maupun dalam satuan berat. Istilah timbulan sampah kota dapat diartikan sebagai banyaknya sampah total yang dihsasilkan perhari dalam satu kota, dinyatakan dalam satuan volume atau satuan berat.

Faktor yang mempengaruhi timbulan sampah ialah :

b. Keadaan sosial ekonomi, artinya semakin tinggi keadaan sosial ekonomi

seseorang akan semakin banyak timbulan sampah perkapita yang dihasilkan. c. Kemajuan teknologi, akan menambah jumlah dan kualitas sampahnya.

Rata-rata timbulan sampah biasanya akan bervariasi dari hari ke hari, antara satu daerah dengan daerah lainnya, antara satu negara dengan negara lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulan sampah antara lain :

a. Tingkat hidup : makin tinggi tingkat hidup, makin banyak sampah yang ditimbulkan.

b. Pola hidup dan mobilitas masyarakat c. Kepadatan dan jumlah penduduk d. Iklim dan musim

e. Pola penyediaan kebutuhan hidup dan penanganan makanan f. Letak geografis dan topografi

Meningkatnya populasi penduduk disetiap daerah/kota maka jumlah sampah yang dihasilkan setiap rumah tangga makin meningkat. Secara umum komposisi komposisi dari timbulan sampah di setiap kota bahkan negara.

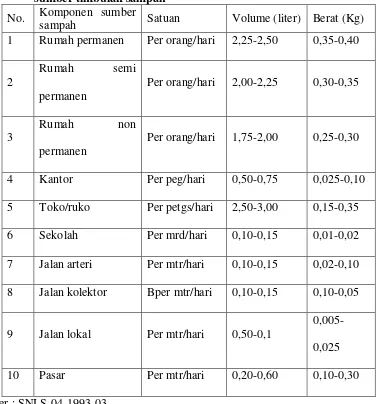

Berdasarkan data pada SK SNI S-00-1993-03 tentang spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan sedang di Indonesia berdasarkan komponen-komponen sumber sampah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Besaran timbulan sampah berdasarkan komponen-komponen sumber timbulan sampah

No. Komponen sumber

sampah Satuan Volume (liter) Berat (Kg) 1 Rumah permanen Per orang/hari 2,25-2,50 0,35-0,40

2

Rumah semi

permanen

Per orang/hari 2,00-2,25 0,30-0,35

3

Rumah non

permanen

Per orang/hari 1,75-2,00 0,25-0,30

4 Kantor Per peg/hari 0,50-0,75 0,025-0,10 5 Toko/ruko Per petgs/hari 2,50-3,00 0,15-0,35 6 Sekolah Per mrd/hari 0,10-0,15 0,01-0,02 7 Jalan arteri Per mtr/hari 0,10-0,15 0,02-0,10 8 Jalan kolektor Bper mtr/hari 0,10-0,15 0,10-0,05

9 Jalan lokal Per mtr/hari 0,50-0,1

0,005-0,025

10 Pasar Per mtr/hari 0,20-0,60 0,10-0,30

Sumber : SNI S-04-1993-03

Dan besaran timbulan berdasarkan klasifikasi kota adalah sebagai berikut :

No. Klasifikasi Kota Volume (L/Orang/hari)

Berat

(Kg/Orang/hari)

1. Kota sedang 2,75-3,25 0,70-0,80

2. Kota kecil 2,5-2,75 0,625-0,70

Sumber : SNI S-01-1993-03

2.5. faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi sampah

Komposisi sampah akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1. Sumber darimana sampah tersebut berasal

Komposisi sampah yang berasal dari industrijelas akan berbeda dengan komposisi sampah dari daerah pemukiman ataupun dari pasar.

2. Aktivitas penduduk

Penduduk yang sebagian besar aktifitasnya adalah pertanian, komposisi sampah pertanian “garbage” akan lebih besar dari jenis-jenis sampah lainnya. Demikian juga halnya dengan penduduk yang mempunyai aktifitas perdagangan atau nelayan dan lain-lain.

3. Sistem pengumpulan dan pembuangan yang dipakai

pemadat maka sampah-sampah yang volumenya besar-besar seperti kulkas, mobil bekas dan lain-lain tidak bisa dimasukkan sehingga harus dipidahkan. 4. Adanya sampah-sampah yang dibuang sendiri atau dibakar

Contoh “garbage” dahulu kala diberikan pada binatang ternak sehingga jenis ini akan berkurang pada pengumpulan. Juga pada musim dingin, banyak “rubbish” dibakar sehingga jumlahnya berkurang. Adanya jenis-jenis bahan tertentu dalam sampah diambil kembali untuk dijual, misalnya : besi, kertas, beling, plastik, maka jenis sampah ini akan berkurang jumlahnya.

5. Geografi

Didaerah pegunungan jenis kayu-kayuan akan banyak, sedang didaerah pertanian jenis “garbage”/sampah pertanian yang banyak. Beda dengan di daerah pantai simana sampah jenis kerang-kerangan lebih dominan.

6. Waktu

Faktor waktu dapat mempengaruhi komposisi jenis sampah. Misalnya jenis sampah rumah tangga, pada waktu-waktu pengolahan makanan, serta pwnghidangannya maka jenis “garbage” akan banyak jumlahnya, sedangkan jenis “rubbish” menurun jumlahnya.

7. Sosial ekonomi

temukan sampah jenis kulkas, AC, dan lain-lain yang sulit ditemukan pada masyarakat golongan rendah.

8. Musim/iklim

Pada waktu-waktu musim dingin, musim buah-buahan, musim kemarau, musim liburan, musim Hari Raya/Adat/Perayaan-perayaan, maka terjadi perubahan-perubahan komposisi sampah yang sesuai dengan iklim/musim saat itu.

9. Kebiasaan masyarakatnya

Kembali disini sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa pada suku Bali jenis janur dan sesajen akan meningkat serta pada suku minang, sampah makanan meningkat. Sedangkan kebiasaan masyarakat yang senang bersantai ria, maka sampah jenis plastik yang bertambah (bekas-bekas bedak, pakaian dan lain-lain).

10. Teknologi

kembali. Selanjutnya dapat diketahui jenis-jenis sampah lainnya yang harus dikelola, serta dapat dipikirkan kira-kira cara pembuangan dan pemusnahan sampah yang tepat untuk penanggulangan sampah pada suatu daerah.

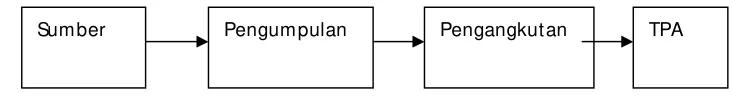

Gambar 2.1. Diagram Teknik Operasional Pengelolaan Persampahan (SNI 19-2454-2002)

2.6. Aspek Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi limaaspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan . (SNI 19-2454-20002)

2.6.1. Aspek Teknis Operasional

Tata cara pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan, yaitu: penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/pengolahan.

1. Penampungan sampah/pewadahan

Proses awal dalam penampungan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah untuk menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan (SNI 19-2454-2002).

Bahan wadah yang dipersyaratkan sesuai Standard Nasional Indonesia adalah tidak mudah rusak, ekonomis, mudah diperoleh dan dibuat oleh masyarakat dan mudah dikosongkan. Sedangkan menurut Syafrudin dan Priyambada (2001), persyaratan bahan wadah adalah awet dan tahan air, mudah diperbaiki, ringan dan mudah diangkat serta ekonomis, mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat.

Macam tempat sampah yang dipakai untuk penyimpanan sampah ini banyak ragamnya. Di negara yang telah maju dipergunakan kertas plastik ataupun kertas tebal. Sedangkan di Indonesia yang lazim ditemui adalah keranjang plastik, rotan dan lain sebagainya (Aswar, 1990).

Menurut SNI 19- 2454-2002 pola pewadahan sampah dibagi menjadi: 1. Sampah organik seperti daun sisa, sayuran, kulit buah lunak, sisa makanan

dengan wadah warna gelap.

2. Sampah anorganik seperti gelas, plastik, logam dan lainnya, dengan wadah

3. Sampah bahan berbahaya beracun rumah tangga (jenis sampah B3), dengan

warna merah yang diberi lambang khusus atau semua ketentuan yang berlaku.

Adapun syarat-syarat tempat sampah yang dianjurkan adalah:

1. Konstruksinya kuat, jadi tidak mudah bocor, penting untuk mencegah berseraknya sampah.

2. Tempat sampah mempunyai tutup, tetapi tutup ini dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dibuka, dikosongkan isinya serta dibersihkan. Amat dianjurkan agar tutup sampah ini dapat dibuka atau ditutup tanpa mengotorkan tangan.

3. Ukuran tempat sampah sedemikian rupa sehingga mudah diangkat oleh satu orang.

Macam tempat sampah yang dipakai untuk penyimpanan sampah ini banyak ragamnya. Di negara yang telah maju dipergunakan kertas plastik, atau kertas tebal. Sedangkan di Indonesia yang lazim ditemui adalah keranjang, plastik, rotan, dan lain sebagainya (Aswar, 1990).

2. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah yaitu cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan/pewadahan ke gerobak/becak sampah sampai ketempat pembuangan sementara. Sampah yang disimpan sementara dirumah, kantor atau restoran, tentu saja selanjutnya perlu dikumpulkan, untuk kemudian diangkut, dibuang ataupun dimusnahkan.

Dibangun diatas permukaan setinggi kendaraan pengangkut sampah.

Mempunyai dua buah pintu, satu untuk tempat masuk sampah dan yang

lain untuk tempat mengeluarkan sampah.

Perlu ada lubang ventilasi, bertutup kawat kasa untuk mencegah masuknya

lalat.

Didalam rumah sampah harus ada keran air untuk membersihkan lantai.

Tidak menjadi tempat tinggal lalat dan tikus.

Tempat tersebut mudah dicapai, baik oleh masyarakat yang akan

mempergunakannya ataupun oleh kendaraan pengangkut sampah.

Dalam pengumpulan sampah sebaiknya dilakukan juga pemisahan yang dikenal dengan dua macam, yaitu:

a. Sistem duet, artinya disediakan dua tempat sampah yang satu untuk sampah basah dan lain untuk sampah kering

b. Sistem trio, yakni disediakan tiga bak sampah yang pertama untuk sampah basah, kedua untuk sampah kering yang mudah dibakar serta yang ketiga untuk sampah kering yang tidak mudah terbakar (kaleng, kaca dan sebagainya)(Aswar,1990).

Menurut SNI-19-2454-2002, pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam dua yaitu :

a. Pola individual

Gambar 2.2. Pola Pengumpulan Sampah Individual Tak Langsung Sumber : SNI 19-2454-2002

1. Pola Individual Langsung

Pola individual langsung adalah cara pengumpulan sampah dari rumah-rumah/ sumber sampah dan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan. Pola individual langsung dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Kondisi topografi bergelombang (rata-rata > 5%) sehingga alat pengumpul non mesin sulit beroperasi.

b. Kondisi jalan cukup lebar dan operasi tidak mengganggu pemakai jalan lainnya.

c. Kondisi dan jumlah alat memadai. d. Jumlah timbulan sampah > 0,3 m3/hari 2. Pola Individual Tak Langsung

Pola Individual Tak Langsung adalah cara pengumpulan sampah dari masing-masing sumber sampah dibawa ke lokasi pemindahan (menggunakan gerobak) untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir. Dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Bagi daerah yang partisipasi masyarakatnya rendah. b. Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia.

c. Alat pengumpul masih dapat menjangkau secara langsung. d. Kondisi topografi relatif datar (rata-rata < 5%).

Pengangkut an TPA Pengum pulan

e. Kondisi lebar jalan dapat dilalui alat pengumpul.

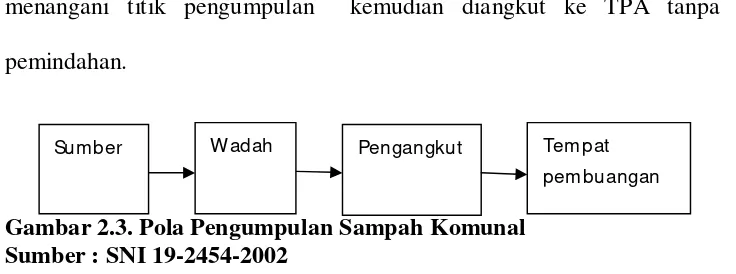

f. Organisasi pengelola harus siap dengan sistem pengendalian. b. Pola komunal

Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ketempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan/ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.

Gambar 2.3. Pola Pengumpulan Sampah Komunal Sumber : SNI 19-2454-2002

1. Pola Komunal Langsung

Pola Komunal Langsung adalah cara pengumpulan sampah dari masing-masing titik wadah komunal dan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir. Dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Bila alat angkut terbatas.

b. Bila kemampuan pengendalian personil dan peralatan relatif rendah. c. Alat pengumpul sulit menjangkau sumber-sumber sampah.

d. Peran serta masyarakat tinggi.

e. Wadah komunal mudah dijangkau alat pengangkut. f. Untuk permukiman tidak teratur.

2. Pola Komunal Tak Langsung

Pola komunal tak Langsung adalah cara pengumpulan sampah dari masing-masing titik wadah komunal dibawa ke lokasi pemindahan (menggunakan

Tem pat pem buangan Pengangkut

gerobak) untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir. Dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Peran serta masyarakat tinggi.

b. Penempatan wadah komunal mudah dicapai alat pengumpul. c. Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia.

d. Kondisi topografi relatif datar (< 5%).

e. Lebar jalan/gang dapat dilalui alat pengumpul. f. Organisasi pengelola harus ada.

Menurut SNI 19-2454-2002, perencanaan operasional pengumpulan sebagai berikut:

1. Rotasi antara 1- 4 /hari

2. Periodisasi: 1 hari, 2 hari atau maksimal 3 hari sekali, tergantung dari kondisi komposisi sampah, yaitu:

a. Semakin besar presentasi sampah organik, periodisasi pelayanan maksimal sehari 1 hari.

b. Untuk sampah kering, periode pengumpulannya disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan, dapat dilakukan lebih dari 3 hari 1 kali.

c. Untuk sampah B3 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku d. Mempunyai daerah pelayanan tertentu dan tetap

e. Mempunyai petugas pelaksana yang tetap dan dipindahkan secara periodik f. Pembebanan pekerjaan diusahakan merata dengan kriteria jumlah sampah

1. Pelaksana

Pengumpulan sampah dapat dilaksanakan oleh:

1. Institusi kebersihan kota 2. Lembaga swadaya masyarakat 3. Swasta

4. Masyarakat

2. Pelaksanaan pengumpulan

Jenis sampah yang terpilah dan bernilai ekonomi dapat dikumpulkan oleh pihak yang berwenang pada waktu yang telah disepakati bersama petugas pengumpul dan masyarakat penghasil sampah. (SNI 19-2454-2002)

3. Pemindahan Sampah

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan kedalam alat pengangkutan untuk dibawa ketempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut dan atau ram dan atau kantor, bengkel (SNI 19-2454-2002). Pemindahan sampah yang telah terpilah dari sumbernya diusahakan jangan sampai sampah tersebut bercampur kembali (Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, 2002:29).

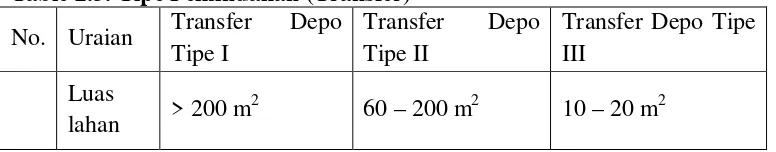

Tipe pemindahan sampah dapat dilihat dari table berikut:

Table 2.3. Tipe Pemindahan (Transfer)

Fungsi Tempat

Lokasi pemindahan adalah sebagai berikut:

1. Harus mudah keluar masuk bagi sarana pengumpul dan pengangkut sampah; 2. Tidak jauh dari sumber sampah;

3. Berdasarkan tipe, lokasi pemindahan terdiri dari: a. Terpusat (transfer depo tipe I)

b. Tersebar (transfer depo tipe II atau tipe III)

4. Jarak antara transfer depo untuk tipe I dan II adalah 1,0-1,5 Km.

Cara pemindahan dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Pemindahan manual

3. Gabungan manual dan mekanis, pengisian container dilakukan secara

manual oleh petugas pengumpul, sedangkan pengangkutan container ke atas truk dilakukan secara mekanis (load haul).

4. Pengangkutan sampah

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan ditempat penampungan sementara dari tempat sumber sampah ketempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan . pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truk container tertentu yang dilengkapi pengepres (SNI 19-2454-2002).

Menurut SNI 19-2454-2002 persyaratan alat pengangkut sampah yaitu: 1. Alat pengangkut sampah harus dilengkapi dengan penutup sampah,

minimal dengan jaring.

2. Tinggi bak maksimum 1,6 m. 3. Sebaiknya ada alat ungkit.

4. Kapasitas disesuaikan dengan kelas jalan yang akan dilalui.

5. Bak truk/dasar kontainer sebaiknya dilengkapi dengan pengaman air sampah.

Jenis peralatan dapat berupa:

1. Truk (ukuran besar dan kecil). 2. Dump truk/tripper truk. 3. Armroll truk.

6. Mobil penyapu jalan. 7. Truk gandengan.

Pola pengngkutan sampah terdiri dari

Pengngkutan sampah dengan sistem pengumpulan individual langsung

(door to door)

Truk pengangkut sampah dari pool menuju titik sumber sampah pertama

untuk mengambil sampah;

Selanjutnya mengambil sampah pada titik-titik sumber sampah berikutnya

sampai truk penuh sesuai dengan kapasitasnya;

Selanjutnya diangkut ke TPA sampah;

Setelah pengosongan di TPA, truk menuju ke lokasi sumber sampah

berikutnya, sampai terpenuhi ritasi yang telah ditetapkan.

Pengumpulan sampah melalui system pemindahan di transfer depo di tipe

I dan II

Kendaraan pengangkut sampah keluar dari pool langsung menuju lokasi

pemindahan di transfer depo untuk mengangkut sampah ke TPA.

Dari TPA kendaraan tersebut kembali ke transfer depo untuk pengambilan

pada rit berikutnya

- Untuk pengumpulan sampah dengan sistem container (transfer tipe III), pola pengangkutannya adalah sebagai berikut:

a. Pola pengangkutan dengan system pengosongan container cara 1 adalah

sebagai berikut

Kendaraan dari pool menuju container isi pertama untuk mengangkut

Container kosong dikembalikan ke tempat semula

Menuju kekontainer isi berikutnya untuk diangkut ke TPA

Container kosong dikembalikan ke tempat semula

Demikian seterusnya sampai rit terakhir.

b. Pola pengangkutan dengan system pengosongan container cara 2 adalah sebagai berikut

Kendaraan dari pool menuju container isi pertama untuk mengangkat sampah

ke TPA

Dari TPA kendaraan tersebut dengan container kosong menuju lokasi ke dua

untuk menurunkan container kosong dan membawa container isi untuk diangkut ke TPA

Demikian seterusnya sampai pada rit terakhir

Pada rit terakhir dengan container kosong, dari TPA menuju ke lokasi

container pertama, kemudian truk kembali ke pool tanpa container

System ini diberlakukan pada kondisi tertentu (missal: pengambilan pada jam

tertentu atau mengurangi kemacetan lalu lintas).

c. Pola pengangkutan sampah dengan sistem pengosongan container cara 3 adalah sebagai berikut

Kendaraan dari pool dengan membawa container kosong dengan menuju ke

lokasi container isi untuk mengganti atau mengambil dan langsung membawanya ke TPA

Kendaraan dengan membawa container kosong dari TPA menuju ke container

isi berikutnya

Pola pengangkutan sampah dengan sistem container tetap biasanya untuk

container kecil serta alat angkut berupa truk pemadat atau dump truk atau trek biasa.

Kendaraan dari pool menuju container pertama, sampah dituangkan ke

dalam truk compactor dan meletakkan kembali container yang kosong.

Kendaraan menuju ke container berikutnya sehingga truk penuh, untuk

kemudian langsung ke TPA.

Demikian selanjutnya sampai dengan rit terakhir.

5. Pembuangan Akhir Sampah

Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah. Tempat menyingkirkan sampah kota sehingga aman (SK SNI T-11-1991-03). Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir adalah memusnahkan sampah domestik disuatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah.

Pembuangan sampah biasanya dilakukan didaerah yang tertentu sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia. Pertimbangan penentuan lokasi TPA, mengacu kepada Standard Nasional Indonesia dengan penekanan pada beberapa hal sebagai berikut:

a. Keberadaan dan letak fasilitas publik, perumahan. b. Ketersediaan dan kesesuaian lahan.

e. Jalur jalan.

f. Kecepatan pengangkutan.

g. Batas pengangkutan (jalan, jembatan, underpass). h. Pola lalu lintas dan kemacetan.

i. Waktu pengangkutan.

j. Ketersediaan lahan untuk penutup (jika memakai sistem sanitary landfill). k. Jarak dari sungai.

l. Jarak dari rumah dan sumur penduduk.

Lazimnya syarat yang harus dipenuhi dalam membangun tempat pembuangan sampah adalah sebagai berikut:

1. Tempat tersebut dibangun tidak dekat dengan sumber air minum atau

sumber air lainnya yang dipergunakan oleh manusia (mencuci, mandi dan lain sebagainya).

2. Tidak pada tempat yang sering terkena banjir.

3. Ditempat-tempat yang jauh dari tempat tinggal manusia.

Adapun jarak yang sering dipakai sebagai pedoman ialah sekitar 2 Km dari perumahan penduduk, dan sekitar 15 Km dari laut serta sekitar 200 m dari sumber air.

Faktor-faktor yang mempengaruhi umur teknis tempat pembuangan akhir sampah (TPA) adalah

a. Volume riil yang masuk kedalam TPA. b. Pemadatan sampah oleh alat berat.

e. Ketinggian tanah urugan. f. Susut alami sampah.

Menurut SNI 19-2454-2002 tentang teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi tiga metode yaitu : Open Dumping, Sanitary Landfill, Controlled Landfill.

a. Metode Open Dumping

Metode open dumping merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang/menimbun sampah disuatu tempat tanpa ada perlakuan khusus atau sistem pengolahan yang benar, sehingga sistem open dumping menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

b. Metode Sanitary Landfill

Metode pembuangan akhir sampah yang dillakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan palapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.

c. Metode Controlled Landfill

Metode controlled landfill adalah sistem open dumping yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan open dumping dan sanitary landfill yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu.

2.7.2. Aspek Kelembagaan

aspek-aspek ekonomi, sosial budaya dan kondisi fisik wilayah kota dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota. Perancangan dan pemilihan organisasi disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang membinanya, pola sistem operasional yang ditetapkan, kapasitas kerja dan sistem dan lingkup tugas pokok dan fungsi yang harus ditangani (Rahardyan dan Widagdo, 2005).

Menurut Syafrudin dan Priyambada (2001), bentuk kelembagaan pengelola sampah disesuaikan dengan kategori kota. Adapun bentuk kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kota Raya dan Kota Besar (jumlah penduduk >500.000 jiwa) bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa dinas sendiri.

2. Kota sedang 1 ( jumlah penduduk 250.000-500.000 jiwa) atau Ibukota

Provinsi bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa dinas sendiri.

3. Kota sedang 2 ( jumlah penduduk 100.000-250.000 jiwa) atau Kota/Kotif bentuk lembaga yang dianjurkan berupa dinas/suku dinas/UPTD Dinas Pekerjaan Umum atau seksi pada Dinas Pekerjaan Umum.

4. Kota kecil ( jumlah penduduk 20.000-100.000 jiwa) atau kota kotif bentuk lembaga pengelolaan sampah yang dianjurkan berupa dinas/suku dinas/UPDT, Dinas Pekerjaan Umum, atau seksi pada Dinas Pekerjaan Umum.

pembuangan akhir dan staf minimal 1 orang per 1.000 penduduk (SNI 19-2454-2002)

2.7.3. Aspek Peraturan

Hukum dan peraturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, keterlibatan masyarakat.

Menurut Rahardyan dan Widagdo (2005), peraturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah diperkotaan antara lain adalah mengatur tentang :

1. Ketertiban umum yang terkait dengan penanganan persampahan 2. Rencana induk pengelolaan sampah kota

3. Bentuk lembaga dan organisasi pengelola 4. Tatacara penyelenggaraan pengelolaan 5. Tarif jasa pelayanan atau retribusi

6. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya kerjasama antar daerah atau kerjasama dengan pihak swasta.

Prinsip aspek peraturan pengelolaan persampahan berupa peraturan-peraturan daerah yang merupakan dasar hukum pengelolaan persampahan yang meliputi (Haryoto, 1998).

Perda yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan.

Perda yang khusus yang menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan

kebersihan.

Peraturan-peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi.

2.7.4. Aspek Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar pada roda sistem pengelolaan persampahan dikota tersebut dapat bergerak dengan lancar. Sistem pengolahan persampahan di Indonesia lebih diarahkan ke sistem pembiayaan sendiri termasuk membentuk perusahaan daerah. Masalah umum yang sering dijumpai dalam sub sistem pembiayaan adalah retribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya operasional, dana pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas, kewenangan dan struktur organisasi yang ada tidak berhak mengelola dana sendiri dan penyusunan tarif retribusi tidak didasarkan metode yang benar.

Menurut Syfaruddin dan Priyambada (2001), besaran retribusi sampah adalah 1 % dari penghasilan per rumah tangga. Dengan demikian besaran retribusi sampah bervariasi sesuai tingkat pendapatan, makin tinggi pendapatan suatu rumah tangga maka makin besar retribusi yang harus mereka bayarkan karena makin tinggi tingkat ekonomi seseorang makin besar sampah yang mereka hasilkan.

Menurut SNI 3242:2008 tentang pengelolaan sampah di pemukiman, aspek pembiayaan terdiri dari:

Peningkatan kapasitas pembiayaan.

Pengelolaan keuangan.

Tarif iuran sampah.

Melaksanakan kesepakatan masyarakat dan pengelola serta konsultasi

masalah prioritas pendanaan persampahan untuk mendapatkan dukungan komitmen Bupati/Walikota.

2. Sumber Biaya

Sumber biaya berasal dari:

a. Pembiayaan pengelolaan sampah dari sumber sampah di pemukiman sampai dengan TPS bersumber dari iuran warga.

b. Pembiayaan pengelolaan dari TPS ke TPA bersumber dari retribusi/jasa

pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah. 3. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan terdiri dari: a. Biaya investasi dan depresasi.

b. Total biaya operasional dan pemeliharaan sampah yang berasal dari:

depresiasi + biaya operasional dan pemeliharaan. 1. Biaya Investasi

a. Biaya investasi terdiri dari:

Alat pengomposan rumah tangga komunal, wadah sampah komunal.

Alat pengumpulan (gerobak/beca/motor/mobil bak terbuka bersekat).

Instalasi pengolahan (bangunan, peralatan daur ulang dan lainnya).

b. Sumber Biaya

Untuk wadah sampah, alat pengomposan, gerobak/motor/beca/mobil bak

terbuka alat angkut tidak langsung lainnya, dari masyarakat atau swasta.

Untuk pengadaan kendaraan pengumpul secara langsung, TPS, alat

pengangkut sampah berasal dari pemerintah dan atau developer. 2. Iuran

a. Iuran dihitung dengan prinsip subsidi silang dari hasil komersil ke daerah

non komersil dan dari pemukiman golongan berpendapatan tinggi ke pemukiman golongan berpendapatan rendah.

b. Besarnya iuran diatur berdasarkan kesepakatan musyawarah warga. c. Iuran untuk membiayai reinvestasi, operasi dan pemeliharaan. 3. Retribusi

Retribusi diatur berdasarkan peraturan daerah yang berlaku 4. Biaya Satuan Pengelolaan Sampah

Biaya satuan pengelolaan sampah sebagai berikut: a. Biaya perpenduduk/tahun.

b. Biaya per m3 atau per ton sampah. c. Biaya rata-rata per rumah tangga/bulan.

Menurut SNI-T-12-1991-03 tentang Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, biaya pengelolaan sampah dihitung berdasarkan biaya operasional dan pemeliharaan serta pergantian peralatan. Perbandingan biaya pengelolaan dari biaya total pengelolaan sampah sebagai berikut:

Biaya pengumpulan 20%-40%

Biaya pengangkutan 40%-60%

Biaya pengelolaan persampahan diusahakan diperoleh dari masyarakat (80%) dan Pemerintah Daerah (20%) yang digunakan untuk pelayanan umum antara lain: penyapuan jalan, pembersihan saluran dan tempat-tempat umum. Sedangkan dana pengelolaan persampahan suatu kota besarnya disyaratkan minimal ± 10% dari APBD. Besarnya retribusi sampah didasarkan pada biaya operasional pengelolaan sampah (Dit.Jendral Tata Perkotaan dan Tata perdesaan, Dep.Kimpraswil, 2003).Di Indonesia, besar retribusi yang dapat ditarik dari masyarakat setiap rumah tangga besarnya ± 0,5% dan maksimum 1 % dari penghasilan per rumah tangga per bulan. (Dit. Jendral Tata Perkotaan dan Tata perdesaan, Dep.Kimpraswill, 2003)

2.7.Ukuran-Ukuran Yang Dipakai Dalam Pengelolaan Sampah 2.7.1. Ukuran berat

Ukuran berat yang sering dipakai adalah

a. Ton/hari untuk jumlah produksi sampah dari suatu daerah.

b. Kg/orang/hari atau gr/orang/hari untuk produksi sampah per orang atau per kapita.

2.7.2. Ukuran berat jenis/kepadatan

Ukuran ini dapat dipakai bila pemakaian ukuran berat belum dapat terpenuhi. Untuk itu memang diperlukan suatu penelitian dulu ( dengan memakai alat timbangan) untuk mengetahui berat sampah untuk volume sampah tertentu. Dari hasil ini akan didapat berat jenis/kepadatan dari sampah tersebut. Walaupun demikian ukuran ini dipengaruhi juga oleh :

a. Jenis-jenis sampah dan komposisinya.

b. Cara pengisian alat ukur volume apakah dipadatkan atau tidak.

Ukuran ini bila hendak membandingkan hasil produksi sampah suatu daerah dengan daerah lain agak susah oleh karena dipengaruhi oleh jenis dan komposisi sampah masing-masing daerah yang akan dibandingkan, serta dipengaruhi juga oleh cara pengisian container. Bila hendak membandingkan hasil-hasil produksi dengan ukuran ini maka kedua faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran tersebut hendaknya dikontrol atau disamakan (Haryoto, 1986).

2.7.3. Ukuran volume

volume ini sulit dibandingkan antara satu daerah/kota dengan daerah/kota lain. Hal ini dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Komposisi jenis sampah suatu daerah dengan daerah lain berbeda.

2. Cara pengisian alat ukur/alat-alat penampung dan pengangkut sampah apakah dengan pemadatan atau tidak.

Jadi bila hendak membandingkan hasil produksi sampah suatu daerah dengan daerah lainnya hendaknya hati-hati, terutama melihat satuan yang dipakai serta cara-cara pengukuran yang dilakukan (Haryoto, 1986).

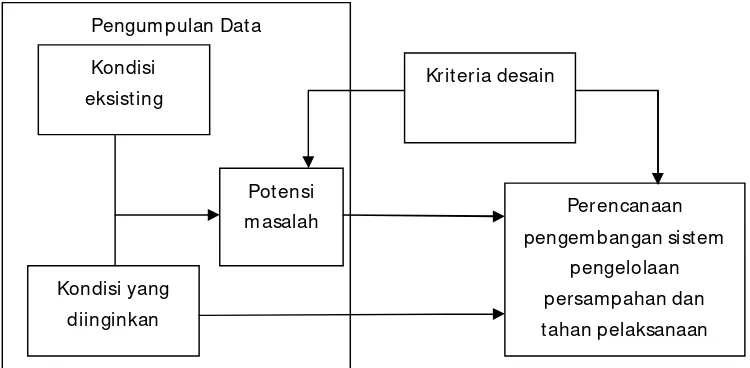

2.8. Sistem Perencanaan Pengelolaan Persampahan

Sistem pengelolaan persampahan perlu direncanakan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Didalam penyusunan perencanaan, ini perlu diperhatikan bagaimana kondisi yang ada serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang persampahan yang terkait. Tahapan penyusunan perencanaan sistem pengelolaan persampahan ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.4. Tahapan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan

Pengum pulan Dat a Kondisi

eksist ing

Kondisi yang diinginkan

Perencanaan pengem bangan sist em

pengelolaan persam pahan dan t ahan pelaksanaan Pot ensi

m asalah

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam proses penyusunan studi rencana induk sistem persampahan, karena tingkat keakuratan data menjadi kunci dalam memproyeksikan rencana pengembangan jangka panjang. Metode pengumpulan data dapat dilakukan secara primer (dengan melakukan penelitian atau analisa langsung dilapangan) atau sekunder (dengan menggunakan data atau hasil yang sudah ada). Dalam menyusun studi rencana induk sistem pengelolaan persampahan, diperlukan beberapa data yang meliputi:

Data kondisi kota dan rencana pengembangan kota

Data kondisi pengelolaan persampahan yang ada

Permasalahan yang ada berkaitan dengan sistem pengelolaan persampahan

2. Data kondisi pengelolaan persampahan

Untuk mendapatkan gambaran kondisi pengelolaan persampahan yang ada di wilayah studi, diperlukan pengelolaan persampahan baik untuk aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, peraturan dan peran serta masyarakat.

2.9. Pengaruh Pengelolaan Sampah Terhadap Masyarakat dan Lingkungan

1. Pengaruh Yang Baik Dari Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah yang baik akan memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat serta lingkungannya.

Manfaat positif tersebut dapat berupa :

a. Sampah dipergunakan untuk menimbun tanah yang kurang baik (tanah

kepentingan-kepentingan yang lain (pemukiman, taman-taman, lapangan olah raga dan lain-lain).

b. Pemanfaatan sampah untuk pupuk sangat bermanfaat untuk menyuburkan

tanah serta memperbaiki kondisi tanah.

c. Sampah dapat juga dimanfaatkan untuk makanan ternak, dengan melalui proses pengolahan yang telah ditentukan lebih dahulu sebelum diberikan kepada ternak, guna mencegah pengaruh-pengaruh buruk dari sampah tersebut pada ternak ataupun konsumen ternak tersebut.

d. Sampah ataupun benda-benda yang dibuang dapat diambil kembali untuk dimanfatkan lagi untuk kegunaan yang lain. Ataupun bahan-bahan yang ada dalam sampah diambil kembali untuk diolah secara fisik, kimia dan biologis sehingga menghasilkan barang-barang abru untuk kebutuhan hidup manusia. Manfaat lain adalah :

a. Berkurangnya tempat untuk perkembangbiakan serangga dan binatang pengerat sehingga dengan demikian diharapkan kepadatan populasi vektor-vektor penyakit berkurang.

b. Berkurangnya incidence penyakit-penyakit yang erat hubungannya dengan pengelolaan sampah misalnya penyakit jamur, penyakit-penyakit yang penularannya melaui serangga misalnya penyakit saluran pencernaan dan lain-lain.

c. Keadaan estetika lingkungan (udara, air, tanah) lebih saniter sehingga

menumbuhkan kegairahan hidup masyarakat, serta adanya rasa nyaman. d. Keadaan lingkungan yang saniter akan dapat mencerminkan keadaan sosial

e. Keadaan lingkungan yang baik akan dapat mengirit pengeluaran

daerah/devisa sehingga dapat meningkatkan keadaan ekonomi daerah dan negara. Lebih-lebih lagi dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sehingga produktivitas masyarakat kerja dapat lebih ditingkatkan lagi. Dengan resultan akhir berupa peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat.

2. Pengaruh Negatif Dari Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap masyarakat dan lingkungannya. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :

1. Terhadap kesehatan

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan menyediakan tempat yang baik bagi vektor-vektor penyakit yaitu serangga dan binatang-binatang pengerat untuk mencari makanan dan berkembang biak dengan cepat sehingga mengakibatkan incedence penyakit tertentu dimasyarakat dapat meningkat.

Contoh:

a. Penyakit-penyakit saluran pencernaan (diare, kholera, thypus dan lain-lain)

dapat meningkat angka kesakitannya karena banyaknya lalat yang hidup berkembang biak dilingkungan, terutama ditempat-tempat sampah.

b. Penyakit demam berdarah (haemoragic fever) meningkat incidencenya karena banyaknya vektor penyakit tersebut (Aedes Aegypty) yang hidup berkembang biak dilingkungan yang pengelolaan sampahnya kurang baik (banyak kaleng-kaleng dengan genangan-genangan air dan lain-lain).

c. Banyaknya incidence penyakit jamur (penyakit kulit atau parasit-parasit

biak ditempat pengumpulan dan pembuangan sampah yang kurang baik. Baik penularannya melalui kontak langsung ataupun melaui udara.

d. Adanya penyakit-penyakit yang ditularkan melalui binatang, misalnya

Taenia (cacing pita). Hal ini dapat terjadi bila sampah untuk makanan ternak tidak melalui pengolahan yang telah ditentukan sehingga sisa-sisa makanan/sisa garbage yang masih mengandung bibit penyakit ikut terus didalam mata rantai penularan (sapi, babi).

e. Potongan besi, kaleng, seng serta pecahan-pecahan beling dapat

menyebabkan kasus kecelakaan pada pekerja atau masyarakat. 2. Terhadap lingkungan

a. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan menyebabkan estetika

lingkungan yang kurang sedap dipandang mata misalnya dengan banyaknya tebaran-tebaran sampah disana – sini sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan masyarakat.

b. Proses pembusukan sampah oleh mikroorganisme menghasilkan gas-gas tertentu dapat menyebabkan timbulnya bau busuk. Apabila kualitas bau busuk tersebut cukup tinggi, maka dapat mengganggu estetika serta kesegaran udara lingkungan masyarakat.

c. Adanya debu-debu yang berterbangan, dapat menggu mat dan lapangan penglihatan serta pernapasan.

d. Apabila terjadi proses pembakaran dari sampah (sengaja ataupun tidak)

e. Apabila konsentrasi debu, asap, gas-gas yang timbul karena pengelolaan

sampah padat, telah melewati standard kualitas udara maka dapat pula terjadi peristiwa pencemaran udara.

f. Kebakaran sampah dapat menyebabkan kebakaran yang lebih luas serta dapat juga mengenai/membakar harta benda penduduk sekitarnya.

g. Pembuangan-pembuangan sampah kesaluran-saluran akan menyebabkan

estetika yang terganggu, menyebabkan pendangkalan saluran serta mengurangi kemampuan daya aliran saluran, sehingga pengerukan seyogiayanya harus dilakukan.

h. Apabila musim hujan tiba maka saluran yang daya alirannya sudah menurun akan terjadi luapan dari air hujan yang harus dialirkan sehingga banjir tak dapat dihindari lagi.

i. Pembuangan sampah keselokan-selokan atau badan-badan air akan

menyebabkan terjadinya pengotoran badan-badan air tersebut juga hasil-hasil dekomposisi biologis yang berupa cairan-cairan organik juga dapat mengotori bahkan mencemari air permukaan ataupun air tanah dangkal. j. Adanya asam organik dalam air serta kemungkinan-kemungkinan terjadinya

banjir maka akan makin cepat terjadinya pengrusakan fasilitas pelayanan masyarakat antara lain jalan-jalan, jembatan-jembatan, saluran-saluran air, fasilitas saringan serta fasilitas pengolahan air kotor.

3. Pengaruh Terhadap Keadaan Sosial Masyarakat

b. Keadaan lingkungan yang kurang saniter, kurang estetika akan menurunkan

hasrat orang lain/touris untuk berkunjung kedaerah tersebut.

c. Dapat menyebabkan meningkatnya kriminalitas didaerah tersebut karena

pengelolaan sampahnya kurang baik, misalnya dekat suatu rumah-rumah, adanya timbunan-timbunan sampah yang mengganggu penduduk sekitarnya maka dapat terjadi perselisihan antara pembuang sampah dengan penduduk sekitarnya. Hal ini dapat terjadi bila pengelolaan sampahnya kurang baik antara lain siapa yang bertanggung jawab, petugas pengumpul dan bagaimana serta kemana dibuangnya.

4. Terhadap perekonomian daerah-daerah/nasional

a. Pengelolaan sampah yang kurang baik menyebabkan banyaknya tenaga

kerja produktif yang menderita sakit atau gairah kerja yang berkurang, serta kenyamanan dan ketentraman hidup berkurang maka produksi daerah atau negara juga dapat menurun.

b. Banyaknya penduduk yang tidak sehat, serta banyaknya terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan serta perlunya pengobatan program-program kesehatan dan perbaikan lingkungan yang perlu dikerjakan guna mencapai keadaan yang lebih baik, berarti banyak dana yang diperlukan untuk perbaikan dan pelaksanaan program-program tersebut, yang semestinya dapat dialihkan pada sektor-sektor produktif yang lain.

c. Dengan berkurangnya pengunjung datang kedaerah tersebut maka berarti

d. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan dapat merusak lingkungan,

menurunkan kualitas lingkungan dan sumber alam, sehingga menurunkan mutu produksi yang berasal dari sumber alam tersebut.

e. Pengelolaan sampah yang kurang baik menyebabkan kemacetan-kemacetan lalu lintas, sehingga menghambat transportasi barang dan jasa.

2.10. Kerangka Konsep Penelitian

3.

Gambar 2.5. Kerangka Konsep

Aspek teknis operasional - Penampungan sampah - Pengumpulan sampah - Pemindahan sampah - Pengangkutan sampah - Pembuangan sampah

Aspek Peraturan

Sistem pengelolaan sampah Aspek Kelembagaan

Aspek Pembiayaan

Sistem Perencanaan Pengelolaan Sampah Karakteristik Responden

Jumlah anggota keluarga

Pendidikan

Suku

Social budaya

penghasilan