BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Anatomi Nasofaring

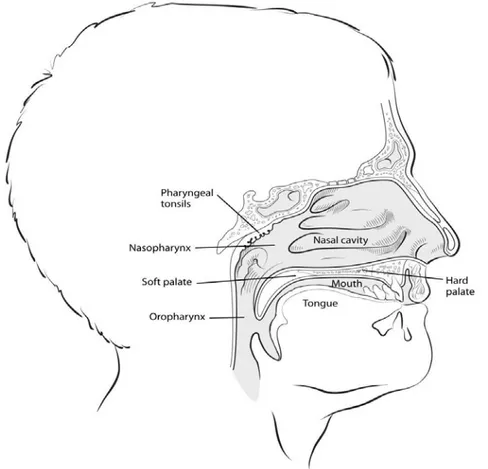

Nasofaring adalah bagian atas tenggorokan (faring) yang terletak di belakangan hidung. Nasofaring berbentuk seperti sebuah kotak berongga. Dan terletak di bagian lunak atap mulut (soft palate) dan terletak di belakang hidung.

Gambar 2.1 Anatomi Rongga Hidung (American Cancer Society, 2013)

Nasofaring berfungsi untuk melewatkan udara dari hidung menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru (American Cancer Society, 2013).

Bagian atas nasofaring dibentuk oleh korpus sfenoid dan prosesus basilar os oksipital. Sebelah anterior oleh koana dan pallatum mole, dan sebelah posterior dibentuk oleh vertebra vertikalis, sebelah inferior nasofaring dilanjutkan oleh

orofaring. Orificium tuba eustachius terletak pada dinding lateral dari nasofaring, dibelakang ujung konka inferior. Di sebelah atas dan belakang dari orifisium tuba eustachius terdapat penonjolan yang dibentuk oleh kartilago eustachius. Dibawah dari ujung posterior penonjolan tersebut terdapat suatu lipatan yang kuat yaitu membran salpingofaringeal. Lipatan membran mukosa yang tidak terlalu menonjol yaitu membran salpingopalatina, meluas ke bagian bawah di depan orifisium eustachius. Kantung disudut faring diantara tepi posterior kartilago eustachius dan dinding posterior dikenal sebagai fosa rosenmuller. Jaringan adenoid juga sering kali ditemukan disekitar orifisium tuba. Atap serta dinding posterior nasofaring merupakan tempat kedudukan jaringan limfoid. Nasofaring sendiri diliputi oleh epitel torak bersilia berlapis semu.

Jaringan adeniod di nasofaring terutama ditemukan pada dinding atas dan posterior, walaupun dapat meluas ke fosa rossenmuller dan orifisium tuba eustachius. Adenoid terdiri dari jaringan limfoid, yang termasuk dalam retikulum jaringan ikat fibrosa yang kuat walaupun lunak. Keadan patologi pada adenoid ditandai oleh adanya hiperplasia jaringan limfoid nasofaring. Epitel yang menutupi permukaan adenoid yang terbuka dan masuk ke dalam resesus dan kripta adalah lapisan epitel torak bersilia berlapis semu, yang merupakan lanjutan dari epitel pernapasan dari dalam hidung dan mukosa sekitar nasofaring (Ballenger JJ, 1994)

Nasofaring diperdarahi melalu cabang arteri karotis eksterna, yaitu faringeal desenden dan asenden serta cabang faringeal arteri sfenopalatina. Darah vena keluar dari pembuluh darah balik faring di permukaan luar dari dinding muskuler yang menuju pleksus pterigoid dan vena jugularis interna(Ballenger JJ, 1994).

Daerah nasofaring mendapat persarafan dari saraf sensorik yang terdiri dari saraf glossofaringeus (N.IX) serta cabang maxilla dari nervus trigeminus (N.V), yang menuju kebagian anterior nasofaring (Ballenger JJ, 1994)

Sistem limfatik nasofaring tersusun atas pembuluh getah bening yang saling bersilangan dibagian tengah dan menuju ke kelenjar rouviere yang terletak dibagian ujung dari retrofaring, seterusnya akan menuju ke kelenjar limfa disepannjang vena

jugularis dan kelenjar limfa yang terletak dipermukaan supraficial (Ballenger JJ, 1994).

2.2 Histologi Nasofaring

Ketika lahir, epitel nasofaring tersusun atas epitel kolumner pseudokompleks yang melapisi sebagian besar jalan nafas bagian atas. Seiring dengan bertambahnya usia, area epitel tersebut digantikan oleh epitel skuamous kompleks, sehingga sebelum mencapai umur 10 tahun seluruh mukosa nasofaring kecuali yang melapisi dasar adenoid, telah digantikkan oleh epitel skuamous kompleks. Beberapa peneliti mengemukakan bahwa perubahan tersebut teradi tidak di program secara genetik, namun perubahan tersebut merupakan gambaran dari reaksi metaplastik terhadap perubahan lingkungan. Sepanjang dinding nasofaring lateral, tersisa bercak-bercak kecil epitel kolumner pseudokompleks, saling bercampur dengan mukosa skuamous kompleks di regio nasofaring, dimana dua jenis epitel ini bertemu (White MC, 1998) 2.3 Definisi Karsinoma Nasofaring

Karsinoma nasofaring (KNF) adalah tumor ganas yang paling sering tumbuh di daerah nasofaring. Karsinoma adalah kanker yang berasal dari sel-sel epitel dinding dalam dan luar nasofaring (American Cancer Society, 2013).

2.4 Prevalensi Karsinoma Nasofaring

Kasus karsinoma nasofaring di kebanyakan Negara di dunia termasuk Amerika Serikat, masih tergolong jarang. Hanya 1 dari 100.000 penduduk setiap tahunnya yang terkena penyakit ini. Di Amerika Serikat hanya 2900 kasus yang terjadi pada tahun 2013 (American Cancer Society, 2013).

Namun, penyakit ini sering terjadi di Asia dan Afrika Utara. Insiden di Cina Selatan dan Asia Tenggara sekitar 20 sampai 40 per 100.000 jiwa. Di Indonesia, kasus karsinoma nasofaring merupakan kasus tumor yang peling sering di jumpai di telinga, hidung, dan tenggorokan. Survei Departemen Kesehatan pada tahun 1980 menyatakan angka kejadian karsinoma nasofaring 4,7 per 100.000 penduduk atau di

perkirakan sekitar 8000 hingga 9000 kasus per tahun di seluruh Indonesia (Yang X et al, 2005). Di Bagian THT FK-UI RSCM di periode 1988 hingga 1992 diperoleh sebanyak 511 penderita karsinoma nasofaring (Rozein, 1995). Di RSUP H. Adam Malik Medan pada periode 1998-2000 diperoleh sebanyak 130 penderita karsinoma nasofaring dari 1370 pasien baru onkologi kepala dan leher (Lutan, 2003).

2.5 Klasifikasi Karsinoma Nasofaring

Karsinoma nasofaring bisa diklasifikasikan berdasarakan stadium klinisnya maupun secara hist opatologinya. Cara menentukan stadium klinis karsinoma nasofaring digunakan sistem TNC menurut UICC (1992).

a) T (Tumor Primer)

T0 = Tidak tampak tumor

T1 = Tumor terbatas pada satu lokasi saja (lateral, porterosuperior, atap, dll) T2 = Tumor terdapat pada dua lokasi atau lebih tetapi masih di dalam

rongga nasofaring

T3 = Tumor telah keluar dari rongga nasofaring (ke rongga hidung atau orofaring

T4 = Tumor telah keluar dari nasofaring dan telah merusak tulang tengkorak atau mengenai saraf-saraf otak

Tx = Tumor tidak jelas besarnya karena pemeriksaan tidak lengkap b) N (Pembesaran kelenjar getah bening regional)

N0 = Tidak ada pembesaran kelenjar getah bening

N1 = Terdapat pembesaran kelenjar getah bening homolateral dan masih bisa digerakkan

N2 = Terdapat pembesaran kelenjar getah bening kontralateral/bilateral dan masih bias digerakkan

N3 = Terdapat pembesaran baik secara homolateral/kontralateral/bilateral yang sudah melekat pada jaringan sekitar

c) M (Metastasis jauh)

M1 = Terdapat metastasis jauh

Dari keterangan di atas, maka karsinoma nasofaring dikelompokkan menjadi 4 stadium, yaitu:

a. Stadium I : T1 N0 M0 b. Stadium II : T2 N0 M0

c. Stadium III : T1/2/3 N1 M0 atau T3 N0 M0

d. Stadium IV : T4 N0 M0 atau T1/2/3/4 N2/3 M0 atau T1/2/3/4 N0/1/2/3 M1 (Bambang SS, 1992).

Secara histopatologi , karsinoma nasofaring dibagi menjadi tipe 1 (karsinoma sel skuamosa dengan keratinasi), tipe 2 (karsinoma sel skuamosa tanpa kertainasi), dan tipe 3 (karsinoma tanpa diferensiasi). Tipe-tipe ini hanya dapat dibedakan di bawah mikroskop. Namun begitu, ketiga tipe tersebut berkembang dari sel yang sama, yaitu sel epitel permukaan nasofaring (American Cancer Society, 2013).

2.6 Etiologi

Penyebab karsinoma nasofaring adalah multifaktoral . Namun faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya karsinoma nasofaring adalah:

1. Faktor Genetik

Karsinoma nasofaring memang tidak termasuk dalam tumor genetik.Namun kerentanan terhadap kasus ini terhadap kelompok masyarakat tertentu relatif lebih menonjol dan memiliki agregasi keluarga. Beberapa penelitian menunjukan bahwa gen HLA (Human Leukocyte Antigen) serta gen pengkode enzim sitokrom p4502E (CYP2E1) adalah gen yang rentan terhadap karsinoma nasofaring (Nasir, 2009).

Pasien dengan karsinoma nasofaring di Cina berasal dari sub populasi dengan genetik yang khas. Hingga kini HLA adalah satu-satunya sistem genetik yang memiliki hubungan yang erat dengan kanker ini. Lokus HLA yang menyebabkan karsinoma nasofaring adalah lokus HLA-A, B, dan DR yang terletak pada rantai pendek kromosom 6 (Chew, 1997)

Penelitian di Medan didapati bahwa frekwensi alel gen yang paling tinggi pada penderita karsinoma nasofaring adalah gen DRB1*12 dan

HLA-DQB*0301 dimana alel gen yang paling berpotensi menyebabkan timbulnya karsinoma nasofaring pada suku Batak adalah alel gen HLA-DRB1*08 (Munir D, 2007)

2. Infeksi Virus Eipstein-Barr

Terdapat indikasi kuat bahwa virus eipstein-barr memiliki hubungan langsung terhadap kasus karsinoma nasofaring. Pada pemeriksaan serum pasien asia serta afrika dengan karsinoma primer maupun sekunder memiliki hasil positif untuk antibody Ig G terhadap antigen kapsid virus (VCA) eipstein-barr . Selain itu juga didapatkan Ig A terhadap VCA (VCA-IgA) dengan titer yang tinggi (Nasir, 2009). 3. Faktor Lingkungan

Penelitian terkini menunjukan bahwa terdapat zat-zat yang dapat memicu terjadinya karsinoma nasofaring yaitu golongan nitrosamin seperti yang terdapat pada ikan asin, hidrokarbon polikistik yang terdapat pada asap rokok dan unsur renik pada bahan-bahan yang mengandung renik (Nasir, 2009).

2.7 Patofisiologi

Suatu keganasan pada umumnya dapat terjadi melalu dua mekanisme, yaitu disebabkan oleh lamanya waktu kematian sel yang disebabkan oleh gangguan apoptosis, dan menurunnya waktu siklus sel sehingga sel yang di hasilkan semakin banyak. Gangguan pada gen penekan tumor (TSGs) dan gangguan pada berbagai protoonkogen yang menghambat penghentian siklus sel. Pada keadaan fisiologi berbagai kegiatan pembelahan sel diatur oleh protoonkogen, dimana apabila terjadi mutasi maka dapat timbul suatu onkogen. Onkogen dapat memicu terjadinya kanker karena pembelahan dan pertumbuhan sel terjadi secara patologis.

Virus Epstein-Barr (VEB) sangat dihubungkan dengan kejadian karsinoma nasofaring. VEB dapat menular antar manusia. Infeksi awalnya terjadi pada usia anak-anak. Infeksi akut virus ini biasanya akan sembuh dengan sendirinya. Pada infeksi laten, VEB banyak dijumpai di cairan saliva manusia, sehingga penularannya dapat terjadi secara oral maupun kontak makanan. Pada infeksi laten, DNA dari VEB akan tetap ada didalam sel yang diinfeksinya sebagai episom dalam waktu yang lama

yaitu sekitar 20-25 tahun tanpa menimbulkan gejala yang kemudian dapat memicu poliferasi sel dan menyebabkan keganasan (Jawetz et al,1996; Pathamanathan dan Raab-Traub, 1999).VEB menginfeksi jaringan epitel di nasofaring dan limfosit B melalui reseptor CR2 (complemen receptor type 2) atau molekul CD21 yang dapat berikatan dengan VEB ( Young et al, 1986). Percobaan in vitro menunjukan bahwa virus ini merupakan aktivator poliferasi poliklonal sel B, dan mengakibatkan sel B yang terinfeksi menjadi tidak dapat dihancurkan, yang selanjutnya dapat berubah menjadi ganas (Jawetz et al., 1996).

Faktor hormonal dan lingkungan berperan dalam patogenesis penyakit ini. Hormon laki-laki lebih didominasi oleh testosteron yang dimana memberikan suatu efek imunosupresif dengan penekanan poliferasi limfosit dan pengurangan produksi limfosit (Bilbo dan Nelson, 2001). Akibat dari respon imun yang tidak optimal maka infeksi dari VEB terus berlanjut hingga menjadi keganasan.

Laki-laki di wilayah timur memiliki kecenderungan untuk lebih banyak beraktifitas di luar rumah dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dapat menyebabkan laki-laki akan menerima stres lebih dari perempuan baik itu stres fisik seperti terpapar panas dan dingin, stres psikis seperti rasa emosi, takut, maupun stres sosial seperti konflik pribadi. Keadaan tersebut dapat memicu hipothalamus memproduksi corticotropin releasing hormone (CRH) yang akan merangsang ptuitary gland untuk memproduksi adrenal corticotropic hormon (ACTH). Produksi ACTH akan merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan glucocorticoid yang selanjutnya dapat mengurangi produksi sitokin sehingga dapat mempengaruhi respon imun humoral maupun seluler (Glaser, 1998).

Zat kimia tertentu diduga berperan dalam terjadinya KNF, seperti nitrosamin. Dimana zat ini banyak ditemukan dalam ikan asin. Bahan kimia ini merupakaan pro-karsinogen dan dapat menjadi suatu mediator untuk mengaktifkan VEB. Mengkonsumsi makanan yang mengandung zat tersebut seperti ikan asin pada usia dibawah 10 tahun , memiliki risiko menderita KNF di usia dewasa (Ning et al, 1990; Ward et al, 2000). Insektisida mengandung bahan kimia seperti dichlorodiphenyl

trichloroethane (DDT) yang memberikan efek bagi kesehatan. DDT dapat mengakibatkan penurunan dari produksi sel NK pada binatang percobaan namun tidak mempengaruhi respon imun humoral. Di Amerika Serikat, dijumpai adanya peningkatan risiko non-hodgkin lymphoma dan kanker paru akibat dari paparan DDT. (Longnecker et al, 1997).

2.8 Faktor Risiko Karsinoma Nasofaring

Faktor risiko adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi seseorang mendapati sebuah penyakit seperti kanker. Beda tipe kanker maka berbeda faktor risikonya. Beberapa faktor risiko ada yang dapat dihindari, dan ada yang tidak dapat dihindari. Merokok adalah salah satu contoh faktor risiko yang dapat di hindari. Sedangkan umur dan riwayat keluarga merupakan faktor yang tidak dapat di hindari.

Penelitian membuktikan bahwa ada beberapa faktor risiko yang membuat seseorang menderita karisnoma nasofaring, yaitu :

1. Usia

Sebagian besar penderita KNF berusia diatas 20 tahun, dengan rentang usia terbanyak antara umur 50-70 tahun (Maalej et al,.1995; Munir D, 2006)

Di Sumatera Utara, didapati bahwa kelompok usia 50-59 tahun. Umur penderita yang paling muda adalah 21 tahun sedangkan yang paling tua 77 tahun. (Munir D, 2007). Menurut Nasution (2008), berdasarkan penelitian di RSUP H. Adam Malik Medan, dan RSU Dr. Pringadi Medan, usia terbanyak adalah pada kelompok usia 50-59 tahun sebanyak 28 (29,2%) penderita.

2. Jenis Kelamin

Karsinoma nasofaring lebih sering terjadi pada jenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan, dengan ratio perbandingan laki-laki dengan perempuan 2:1 (American Cancer Society, 2013).

Di Sumatera Utara, Indonesia, di dapati bahwa pada Suku Batak jumlah pasien laki-laki dengan perempuan yang menderita karsinoma nasofaring memiliki perbandingan laki-laki 60% dan wanita 40% ( Munir D, 2006). Sedangkan menurut Nasution (2008), kasus karsinoma nasofaring di RSUP H. Adam Malik Medan, dan

RSU Dr. Pringadi Medan didapati penderita laki-laki sebanyak 74% dan perempuan sebanyak 26%.

3. Suku dan Bangsa

Karsinoma nasofaring lebih sering terjadi di daerah Asia (suku mongoloid) dibandingkan di daerah Eropa. Sebagai contoh penduduk asli Cina yang berdomisili di Cina Selatan memiliki faktor risiko yang tinggi untuk menderita karsinoma nasofaring. Namun apabila mereka berpindah ke daerah dengan angka kejadian karsinoma nasofaring yang lebih rendah maka faktor risiko mereka akan turun, namun tetap lebih tinggi dibandingkan penduduk lokal tersebut. Namun faktor risiko mereka akan menurun dengan semakin lamanya mereka menetap di lokasi tersebut. Serta generasi selanjutnya yang di lahirkan mereka di tempat dengan angka kejadian karsinoma nasofaring yang rendah akan memiliki faktor risiko yang kecil untuk terkena nasofaring karsinoma (American Cancer Society, 2013). Di Sumatera Utara, Indonesia, karsinoma nasofaring paling banyak dijumpai pada Suku Batak, yaitu 46,7% dari 30 kasus (Lutan dan Zachreini 1999). Menurut Nasution (2008), suku batak menduduki urutan pertama dengan 56.3% dari kasus yang didapati di RSUP H. Adam Malik dan RSU Dr. Pringadi Medan, sedangkan suku jawa merupakan suku kedua penderita KNF dengan 29.2% kasus.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011, jumlah populasi suku batak pada tahun 2000 berjumlah 4.827.000 dari 11.649.655 (41.44%) penduduk Sumatera Utara, dengan estimasi pada tahun 2010 Suku Batak di Sumatera Utara menjadi 5.602.000 penduduk dari 12.982.204 (41.4%) penduduk di Sumatera Utara dan merupakan suku dengan penduduk terbanyak di Sumatera Utara.

4. Makanan

Penduduk Asia, dan Afrika Utara, dimana merupakan daerah yang terdapat banyak kasus karsinoma nasofaring , rata-rata penduduknya mengkonsumsi makanan makanan ikan dan daging dengan kadar garam yang tinggi (ikan asin). Namun, di Cina angka kejadian karsinoma nasofaring sudah mulai menurun dengan mulai maraknya makanan khas barat disana (American Cancer Society, 2013).

Mengkonsumsi ikan asin meningkatkan risiko 1,7 hingga 7,5 kali lebih tinggi untuk terkena penyakit ini dibanding dengan yang tidak mengkonsumsi ikan asin. Konsumsi ikan asin lebih dari tiga kali dalam sebulan meningkatkan risiko karsinoma nasofaring (Ondrey FG et al, 2003)

Di Sumatera Utara, Indonesia, didapati sebanyak 74,54% dari penderita memiliki kebiasaan memakan ikan asin hampir setiap hari sebelum umur 10 tahun (Munir D, 2007). Menurut Nasution (2008), di Sumatera Utara didapati sebanyak 79,2 % penderita KNF mengkonsumsi ikan asin dibawah usia 10 tahun.

5. Riwayat Keluarga

Riwayat keluarga terdahulu yang pernah terkena karsinoma nasofaring akan meningkatnya faktor risiko karsinoma nasofaring. Namun masih belum di ketahui secara pasti apakah karena genetik , pola hidup yang serupa, maupun karena keduanya (American Cancer Society, 2013).

Bila ditinjau secara genetika, kerabat pertama, kedua, dan ketiga pasien karsinoma nasofaring memiliki risiko terkena karsinoma nasofaring (Ondrey FG et al,2003). Orang yang memiliki keluarga tingat pertama karsinoma nasofaring memiliki resiko 4 hingga 10 kali terkena karsinoma nasofaring dibandinga yang tidak (Guo X et al, 2009).

Di Semarang, Indonesia, penelitian yang di lakukan di Rumah Sakit Umum Pusar Dokter Kariadi, Semarang dan Laboratorium Biologi Molekular FK UGM, didapati bahwa sebanyak 80% penderita KNF tidak memiliki riwayat keluarga yang menderita kanker (Nuryadin, 2012).

Di Sumatera Utara, Indonesia, didapati bahwa sebanyak 96,9% penderita karsinoma nasofaring memiliki keluarga yang pernah terdiagnosa kanker (Nasution, 2008).

6. Merokok

Rokok memiliki lebih dari 4000 bahan dimana telah diketahui sedikitnya 50 bahan yang terkandung bersifat karinogenik seperti polycyclic aromatic,

nitrosamines, aromatic amines, aza-arenes, aldehydes, dan lainnya (Haugen, 2000). Menurut Chang ET et al (2006) yang meningkatkan risiko terkena karsinoma nasofaring merokok dapat meningkatkan resiko terkena karsinoma nasofaring sebanyak 2-6 kali. Sekitar 60% karsinoma nasofaring tipe 1 berhubungan dengan kebiasaan merokok.

Beradasarkan jenisnya, rokok dibagi menjadi 4 yaitu rokok kretek dimana berisi tembakau dicampur dengan cengkeh, rokok putih dimana hanya berisi tembakau, rokok linting dimana dibuat dari daun nipah dan tembakau, serta rokok campuran dimana merupakan konsumsi dari ketiga jenis rokok tersebut. Berdasarkan lamanya merokok, merokok dapat dikelompokan sebagai berikut; merekok kurang 10 tahun, merokok selama 10-20 tahun, dan merokok selama lebih dari 20 tahun. Sedangkan klasifikasi jumlah rokok yang di konsumsi perhari dapat dikelompokan sebagai berikut ; ringan (1-10 batang perhari), Sedang (11-20 batang perhari), dan Berat (diatas 20 batang perhari) (Solak et al, 2005)

Di Semarang, Indonesia, didapati sebanyak 60% penderita karsinoma nasofaring memiliki riwayat merokok, sedangkan 40% lainnya tidak memiliki riwayat merokok (Nuryadin, 2012).

Di Sumatera Utara, Indonesia, didapati sebanyak 69,8% penderita karsinoma nasofaring memiliki riwayat merokok, dan sebanyak 51% penderita memulai merokok di usia 10-19 tahun (Nasution, 2008)

7. Pekerjaan

Faktor Lingkungan berkaitan erat dengan pekerjaan sehari-hari. Faktor lingkungan yang diduga kuat berperan mencetus karsinoma nasofaring adalah debu, asap rokok, uap zat kimia, asap kayu bakar, dan lainnya (Yu et al, 1990). Karsinoma nasofaring juga dapat terjadi karena seringnya kontak dengan bahan karsinogen seperti gas kimia , asap industri, asap kayu, dan ekstrak tumbuhan (Mc Dermott et al, 2001). Menurut penelitian Nasution (2008), pasien terbanyak di Sumatera Utara yang terkena karsinoma nasofaring yang berobat ke RSUP H Adam Malik medan dan RSUP Pringadi medan adalah petani dengan jumlah dengan jumlah 31 (32.3%)

kasus, sedangkan guru memiliki jumlah paling sedikit dengan jumlah 1(1%) kasus. Menurut Munir (2007), di Sumatera Utara, golongan pekerjaan penderita karsinoma nasofaring terbanyak adalah petani dengan 20 (36,3%) kasus, sedangkan yang paling sedikit adalah pegawai swasta dengan 11(20%) kasus.

2.9 Gejala Klinis

Pasien KNF jarang ditemukan asimptomatik. Kebanyakan pasien memiliki berbagai gejala yang onsetnya berbeda-beda dan kadang tidak diperhatikan oleh pasien selama berbulan-bulan (Chew, 1997).

Gejala klinis dibagi menjadi 2 yaitu gejala dini, dan gejala lanjut. 2.9.1 Gejala Dini

a. Gejala telinga

Gejala telinga bisa berupa kurang pendengaran tipe hantaran, rasa penuh di telinga, seperti terisi air, berdengung atau tinitus. Gangguan pendengaran terjadi apabila terjadi perluasan tumor ke sekitar tuba yang mengakibatkan sumbatan. Letak tuba relatif dekat dengan fossa Rosenmuller atau tumor primer, tetapi gejala telinga relatif jarang dibanding gejala tumor metastase di leher (Sudyartono dan Wiratno, 1996).

b. Gejala hidung

Epistaksis yang hebat jarang dijumpai sebagai gejala dini, namun lebih sering dijumpai pada KNF stadium lanjut dengan atau tanpa erosi dasar tengkorak. Sekret hidung dan saliva bercampur darah ketika membuang ludah sering dijumpai. Erosi ke antrum maksila menyerupai sinusitis. Sumbatan hidung total adalah gejala lanjut, apabila terjadi pada stadium dini, maka seringkali disebabkan oleh infeksi sekunder. Rinitis alergi terjadi sebagai akibat nekrosis tumor dan khas pada KNF stadium lanjut (Chew, 1997).

2.9.2 Gejala Lanjut

Pembesaran leher atau tumor leher merupakan penyebaran yang terdekat secara limfogen dari karsinoma nasofaring. Penyebaran ini dapat menjadi unilateral maupun bilateral. Spesifitas tumor leher sebagai metastase karsinoma nasofaring adalah letak tumor di ujung prosesus mastoid, di belakang angulus mandibula, di dalam muskulus sternokleidomastoideus, keras dan tidak mudah bergerak. Kecurigaan bertambah besar bila pada pemeriksaan rongga mulut, lidah, faring, tonsil, hipofaring dan laring tidak ditemukan kelainan (Roezin et al, 2006). Perluasan tumor ke intra kranial yang menyebar sepanjang fossa medialis, disebut perluasan petrosfenoid. Biasanya melalui foramen laserum dan mengenai grup anterior saraf otak, yaitu Nervus II sampai Nervus VI (Ahmad, 2002).

2.10 Diagnosis

a. Anamnesis dan pemeriksaan fisik

Terdapat satu patokan untuk pemeriksa agar curiga terhadap akan adanya karsinoma nasofaring, seperti di bawah ini:

1. Setiap tumor di leher , ingat akan kemungkinan adanya karsinoma nasofaring , lebih-lebih bila terletak dibawah mastoid dan dibelakangan angulus mandibula. 2. Dugaan akan karsinom nasofaring akan semakin lebih kuat jika diterdapat gejala hidung, mata, telinga, dan saraf.

3. Dugaan karsinoma nasofaring hampir lengkap bila seluruh gejalanya lengkap. Bila kita memakai pedoman yang berpatokan pada tumor leher tersebut, maka kita sudah mendapatakan stadium lanjut, hal ini dikarenakan tumor leher merupakan perluasan dari tumor induk (Bambang SS, 1992)

b. Pemeriksaan penunjang

Ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk memudahkan penegakan suatu diagnosa karisnoma nasofaring, yaitu:

1. CT scan kepala dan leher

Dengan pemeriksaan ini tumor primer yang letaknya tersembunyi dapat lebih mudah ditemukan

2. Pemeriksaan serologi IgA untuk infeksi virus Epstein-Barr

Pada pemeriksaan ini, hasil yang didapat hanya dapat dipakai untuk menentukan suatu prognosis pengobatan, dikarenakan spesifitasnya yang rendah. Titer yang di dapat berkisar 80 hingga 1280, dan terbanyak pada titer 160 (Rozein et al , 2006)

c. Biopsi

Biopsi merupakan alat diagnostik pasti untuk menegakan karsinoma nasofaring. Biopsi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dari mulut dan dari hidun g. Biopsi yang dilakukan melalui hidung disebut juga dengan blind biopsy karena dilakukan tanpa melihat dengan jelas tumornya. Cunam biopsi dimasukan ke dalam rongga hidung, lalu menyusuri konka media ke nasofaring, setelah itu cunam diarahkan ke lateral dan dilakukan biopsi.

Biopsi yang dilakukan melalui mulut dengan bantuan kateter nelaton yang dimasukan melalu hidung dan ujung dari kateter berada dalam mulut ditarik keluar lalu diklem bersama dengan ujung kateter yang berada di hidung sehingga palatum molle tertarik ke atas. Setelah itu, dengan bantuan kaca laring kita lihat daerah nasofaring. Biopsi dilakukan dengan melihat kaca terserbut atau dengan bantuan nasofaringoskop yang dimasukan melalui hidung sehingga masa tumor dapat terlihat dengan jelas. Biopsi tumor dapat dilakukan dengan anastesi topikal yaitu xylocain 10% (Rozein et al , 2006).

d. Bila masih belum didapatkan hasil yang memuaskan, maka dapat dilakukan pengkuretan daerah lateral nasofaring dalam narkosis (Rozein et al , 2006).

2.11 Penatalaksanaan

Pengobatan kanker pada umumnya meliputi tindakan bedah atau operasi, radioterapi , imunoterapi , penggunaan obat-obatan sitostatika, dan hormon

a. Pembedahan

Pembedahan dapat dilakukan melalui pembedahan transpalatal (Diefenbach, Welson) maupun transmaksiler paranasal (Moure Ferguson), namun begitu terapi

bedah ini tidak terlalu berkembang, dan hasilnya menjadi kurang efektif. Terapi bedah dapat juga dilakukan pada tumor metastase dengan membuang kelenjar limfe yang berada di leher. Operasi ini bertujuan untuk membuang kelenjar limfe yang ada permukaan tetapi sulit untu membuang kelenjar di daerah retrofaring dan parafaring (Guigay J et al, 2006)

b. Radioterapi

Terapi radiasi ditujukan pada daerah tumor induk dan pada daerah perluasannya. Radioterapi dikenal 2 macam, yaitu brakiterapi dan teleterapi. Brakiterapi adalah jenis radioterapi yang dimana sumber sinar dekat dengan tumor dan dipasang dalam tubuh penderita, sedangkan teleterapi bila sumber sinar jauh dari tumor dan di luar tubuh penderita. Teknik penyinaran dengan menggunakan teleterapi diberikan bila ada perluasan tumor ke depan yaitu daerah hidung dan sekitarnya serta belum ada metastase ke kelenjar limfe leher (Guigay J et al, 2006).

c. Obat-obatan Sitostatika

Obat-obatan sitostatika dapat diberikan sebagai obat tunggal maupun kombinasi. Obat tunggal pada umumnya dikombinasikan dengan radioterapi. Obat yang dapat dipergunakan sebagai sitostatika tunggal adalah Bleocyne, Fluorouracyne, methotrexat, metomycine C, Endoxan, dan Cisplastin. Obat ini memberikan efek adiktif dan sinergistik dengan radiasi dan dapat diberikan pada permulaan seri pemberian radiasi. Obat ini bisa juga diberikan sebelum dan sesudah penyinaran sebagai sandwich terapy.

Obat kombinasi dapat diberikan sebagai pengobatan lanjutan setelah radiasi, serta sangat penting pada pengobatan karsinoma yang mengalami kekambuhan. Banyak kombinasi obat ganda yang dipakai antara lain kombinasi: ABUD (Adriamycin, Bleomycin, Umblastin dan Decarbazine), BCMF (Bleomycin, Cyclophosphamide, Methotrexat dan Fluoroacil), dan COMA (Cyclophosphamide, Vincristine, Methotrexat, dan Adriamycin) (Guigay J et al, 2006).

d. Imunoterapi

Imunoterapi telah banyak dilakukan di klinik onkologi, namun masih dalam research and trial. Untuk karsinoma nasofaring, penelitian telah dilakukan dengan menggunakan interferon dan Poly ICLC (Guigay J et al, 2006).

e. Obat Antivirus

Acyclovir mampu menghambat sinteis DNA virus, sehingga obat antivirus ini penting pada karsinoma nasofaring anaplastik yang merupakan VEB carrying tumor dengan pemeriksaan DNA EBV positif (Guigay J et al, 2006).

2.12 Komplikasi

Toksisitas dari radioterapi mencakup xerostomia, fibrosis dari leher, hipertiroidisme, trismus, kelainan gigi, serta hipoplasia struktur otot dan tulang yang diradiasi. Gangguan pertumbuhan dapat terjadi akibat radioterapi terhadap kelenjar hipofisis. Kehilangan pendengaran sensorineural mungkin dapat terjadi sejalan dengan penggunaan obat cisplatin dan radioterapi. Toksisitas ginjal dapat terjadi kepada pasien yang diberikan ciplastin. Bleomycin meningkatkan risiko menderita fibrosis paru. Osteonekrosis dari mandibula merupakan komplikasi yang langka dari radioterapi dan dapat dihindari dengan perawatan gigi yang tepat (Nasir,2009)

2.13 Pencegahan

Penyebab karsinoma nasofaring yang belum sepenuhnya jelas, maka pencegahan hanya dapat dilakukan dengan menhindarkan dari paparan faktor risiko yang dapat diubah, seperti menghindari polutan-polutan maupun makanan yang dapat menyebabkan karsinoma nasofaring, serta perubahan sosial ekonomi (Rozein et al, 2006)

2.14 Prognosis

Pasien yang berobat ke institusi kesehatan memiliki gejala utama yaitu pembesaran kelenjar getah bening yang dimana sudah merupakan stadium lanjut. Jika sudah terdapat metastase , maka angka harapan hidupnya kira-kira 10%. Dari

beberapa penelitian, rata-rata angka harapan hidup pasien karsinoma nasofaring sekitar 30 hingga 48% (Witte dan Bryan, 1998)

Angka harapan hidup secara terperinci dibagi atas stadium dari penderita tersendiri. Dimana semakain tinggi stadiumnya , maka semakin kecil angka harapan hidup pasien tersebut. Stadium 1 memiliki angka harapan hidup tertinggi yaitu 72%, staduim 2 sebesar 64%, stadium 3 sebesar 62%, sedangkan stadium 4 sebesar 38% (American Cancer Society, 2013).