8.1.

Analisis Perlindungan Lingkungan dan Sosial

8.1.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

A. Kaidah KLHS

Prinsip dalam penyusunan KLHS agar tercapai tujuan yang ingin dicapai

untuk mengukur dampak terhadap lingkungan yaitu:

• Keterkaitan (interdependency) • Keseimbangan (equilibrium)

• Keadilan (justice)

Keterkaitan (interdependency) menekankan pertimbangan keterkaitan antara

satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau

antara satu variabel biofisik dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal

dan global, keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya.

Keseimbangan (equilibrium) menekankan aplikasi keseimbangan antar aspek,

kepentingan, maupun interaksi antara makhluk hidup dan ruang hidupnya, seperti

diantaranya adalah keseimbangan laju pembangunan dengan daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan dengan perlindungan dan

pemulihan cadangan sumber daya alam, keseimbangan antara pemanfaatan ruang

dengan pengelolaan dampaknya,dan lain sebagainya.

Keadilan (justice) untuk menekankan agar dapat dihasilkan kebijakan,

rencana dan program yang tidak mengakibatkan pembatasan akses dan kontrol

terhadap sumber-sumber alam, modal dan infrastruktur, atau pengetahuan dan

informasi kepada sekelompok orang tertentu.

Atas dasar kaidah diatas, maka penerapan KLHS terhadap KRP bertujuan

untuk mendorong pembuat dan pengambil keputusan atas KRP menjawab

pertanyaan-pertanyaan berikut :

ASPEK

• Apa manfaat langsung atau tidak langsung dari usulan sebuah KRP?

• Bagaimana dan sejauh mana timbul interaksi antara manfaat KRP dengan

lingkungan hidup dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam?

• Apa lingkup interaksi tersebut? Apakah interaksi tersebut akan menimbulkan

kerugian atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup? Apakah interaksi

tersebut akan mengancam keberlanjutan dan kehidupan masyarakat?

• Dapatkah efek-efek yang bersifat negatif diatasi, dan efek-efek positifnya

dikembangkan?

• Apabila KRP mengintegrasikan seluruh upaya pengendalian atau mitigasi atas

efek-efek tersebut dalam muatannya, apakah masih timbul pengaruh negatif KRP

tersebut terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan secara umum?

B. Metode Penyusunan KLHS

Ruang lingkup yang menjadi kajian dalam penyusunan KLHS harus meliputi

hal hal sebagai berikut :

a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;

d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

KLHS adalah proses untuk mempengaruhi penentuan pilihan-pilihan

pembangunan yang diusulkan dalam KRP yang terutama dilakukan melalui kegiatan

konsultasi dan dialog secara tepat dan relevan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan

KLHS harus sesuai dengan kebutuhan tanpa terpaku dalam metoda dan prosedur

yang baku. Melalui penyusunan KLHS maka semua kebijakan, rencana dan program

yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten akan mendorong lahirnya

pemikiran untuk alternatif –alternatif baru pembangunan melalui tahapan atau proses

sebagai berikut :

a. Identifikasi isu-isu utama lingkungan atau pembangunan berkelanjutan yang

perlu dipertimbangkan dalam KRP;

isu-isu yang relevan dan memberikan masukan untuk optimalisasi;

c. Mengkaji paling tidak dampak kumulatif yang mendasar dari KRP dan memberi

masukan untuk optimalisasi.;

d. Memaparkan proses KLHS, kesimpulan dan usulan rekomendasi kepada para

pengambil keputusan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan KLHS

adalah sebagai berikut :

a. Melakukan seluruh persiapan dan mobilisasi sumberdaya yang diperlukan.

b. Melakukan pengumpulan data, peta dan informasi terkait

c. Melakukan pekerjaan yang terkoordinasi untuk menjaring masukkan mengenai

pengembangan infrastruktur di Kota Banjarbaru

d. Melakukan survey dan observasi untuk kelengkapan data.

e. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap hasil survey dan observasi.

f. Menyelenggarakan presentasi hasil evaluasi dan analisisnya.

Mekanisme penyusunan KLHS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

dilakukan dengan tahapan atau proses sebagai berikut :

1. Penapisan;

Penapisan adalah rangkaian langkah-langkah untuk menentukan apakah suatu

KRP perlu dilengkapi dengan KLHS atau tidak. Penentuan KRP telah memenuhi

kriteria pelaksanaan KLHS dilakukan melalui kesepakatan pihak-pihak yang

berkepentingan.

2. Pelingkupan;

Pelingkupan adalah rangkaian langkah-langkah untuk menetapkan nilai penting

KLHS, tujuan KLHS, isu pokok, ruang lingkup KLHS, kedalaman kajian dan

kerincian penulisan dokumen, pengenalan kondisi awal, dan telaah awal

kapasitas kelembagaan. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan sistematis

dan metodologis yang memenuhi kaidah ilmiah. Mengingat terbatasnya waktu

dan sumber daya yang tersedia, dalam kajian ini tidak dilakukan proses

konsultasi publik.

Pengkajian adalah rangkaian langkah-langkah untuk melakukan kajian ilmiah,

pemetaan kepentingan, dialog dan konsultasi serta penemuan pilihan-pilihan

alternatif rumusan maupun perbaikan dan penyempurnaan terhadap rumusan

yang sudah ada. Tim kajian melakukan serangkaian diskusi dan konsultasi

dengan para pihak (stakeholders) terkait, khususnya dengan instansi pemerintah

dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

4. Perumusan dan pengambilan keputusan

Perumusan dan pengambilan keputusan adalah rangkaian langkah-langkah

persetujuan rekomendasi hasil KLHS dan interaksi antar pihak berkepentingan

dalam rangka mempengaruhi hasil akhir KRP.

Keseluruhan hasil pengkajian ini secara lengkap dituangkan dengan jelas dan

sistematis sehingga dapat dijadikan pedoman pembangunan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan.

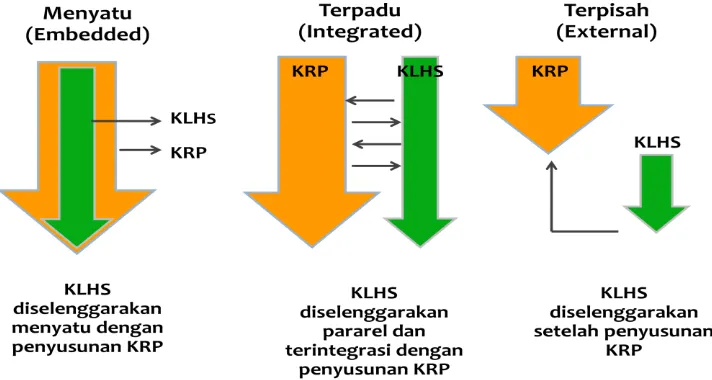

Gambar 8.1. Mekanisme Penyelenggaraan KLHS

Pada tahap analisa atau pengkajian, harus dilakukan serangkaian kajian

dengan menerapkan daftar uji pada setiap langkah proses KRP, meliputi :

1. Uji Kesesuaian Tujuan dan Sasaran KRP.

Kepentingan pengujian adalah untuk memastikan bahwa :

a) tujuan dan sasaran umum KRP memang jelas,

b) berbagai isu keberlanjutan maupun lingkungan hidup tercermin dalam tujuan

c) sasaran terkait dengan keberlanjutan akan bisa dikaitkan langsung dengan

indikator-indikator pembangunan berkelanjutan,

d) keterkaitan KRP dengan KRP-KRP lain bisa dijelaskan dengan baik,

e) konflik kepentingan antara KRP dengan KRP-KRP lain segera bisa

teridentifikasi.

2. Uji Relevansi Informasi yang Digunakan.

Kepentingan utama pengujian ini adalah bukan menilai kelengkapan dan validitas

data, tetapi identifikasi kesenjangan antara data yang dibutuhkan dengan yang

tersedia serta cara mengatasinya. Hal ini terasa penting ketika KRP diharuskan

memperhatikan kesatuan fungsi ekosistem dan wilayah-wilayah rencana selain

wilayah administratifnya sendiri.

Selanjutnya pengujian juga lebih mengutamakan relevansi informasi dan

sumbernya agar proses kerja bisa efektif namun tetap memperhatikan

kendala-kendala setempat.

3. Uji Pelingkupan Isu-isu Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan dalam KRP.

Pengujian ini ditujukan untuk memandu penyusun KRP memperhatikan isu-isu

lingkungan hidup maupun keberlanjutan di tingkat lokal, regional, nasional,

maupun internasional, dan melihat relevansi langsung isu-isu tersebut terhadap

wilayah perencanaannya.

4. Uji Pemenuhan Sasaran dan Indikator Lingkungan Hidup dan Pembangunan

Berkelanjutan.

Pengujian ini efektif bila konsep rencana sudah mulai tersusun, sehingga dapat

dilakukan penilaian langsung atas arahan-arahan rencana terhadap

indikator-indikator teknis lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Uji ini

sebenarnya merupakan iterasi atau pengembangan dari uji yang dilakukan di

awal proses penyusunan KRP sebagaimana dijelaskan pada nomor 1.

5. Uji Penilaian Efek-efek yang Akan Ditimbulkan.

Pengujian ini membantu penyusun KRP untuk dapat memperkirakan dimensi

besaran dan waktu dari efek-efek positif maupun negatif yang akan ditimbulkan.

Bentuk pengujian ini dapat disesuaikan dengan kemajuan konsep maupun

ketersediaan data, sehingga pengujian dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif.

dengan verifikasi berupa proses konsultasi maupun diskusi dengan pihak-pihak

yang terkait.

6. Uji Penilaian Skenario dan Pilihan Alternatif.

Pengujian ini membantu penyusun KRP untuk memperoleh pilihan alternatif yang

beralasan, relevan, realistis dan bisa diterapkan. Keputusan pemilihan alternatif

bisa dilakukan dengan sistem pengguguran (memilih satu opsi dan menggugurkan

yang lainnya) atau mengkombinasikan beberapa pilihan dengan penyesuaian.

7. Uji Identifikasi Timbulan Efek atau Dampak dampak Turunan maupun Kumulatif.

Pengujian ini merupakan pengembangan dari jenis pengujian nomor 5, dimana

jenis-jenis KRP tertentu diperkirakan juga akan menimbulkan efek-efek atau

dampak-dampak lanjutan yang lahir dari dampak langsung yang ditimbulkan,

maupun akumulasi efek dalam jangka waktu panjang dan pada skala ruang yang

besar.

Kelompok-kelompok pengujian ini bisa dilakukan dengan cara :

• mengemasnya dalam berbagai model daftar pertanyaan, misalnya model

daftar uji untuk menilai mutu dokumen, model daftar uji untuk menilai

konsistensi muatan KRP terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, model daftar

uji untuk menuntun pengambil keputusan mempertimbangkan kriteria-kriteria

dan opsi-opsi yang mendukung keberlanjutan, dan lain sebagainya

• melakukannya secara berurut sejalan dengan proses persiapan, pengumpulan

data, kompilasi data, analisis dan penyusunan rencana

• melakukannya secara berulang/iteratif

• mengembangkan atau memodifikasi jenis pertanyaan-pertanyaannya sesuai

Gambar 8.2. Kerangka Kerja dan Metodologi KLHS

Dalam pelaksanaannya, penyusunan KLHS dilakukan terhadap 3 kondisi KRP,

yaitu KRP yang sudah disusun atau dilaksanakan sebelumnya, KRP yang masih

dalam proses perencanaan atau penyusunan dan yang terakhir adalah KRP yang

sedang dalam proses penyusunan. Pendekatan pelaksanaan KLHS terhadap ketiga

kondisi KRP tersebut berbeda satu dengan lainnya, dengan skema pendekatan

sebagai berikut :

Gambar 8.4. Skema Alternatif Pelaksanaan Integrasi KLHS

8.1.2 Amdal, UKL UPL dan SPPLH

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) rencana kegiatan

pembangunan merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah,

mengendalikan, dan menanggulangi dampak lingkungan hidup yang bersifat negatif

dan meningkatkan dampak positip yang timbul sebagai akibat dari rencana suatu

kegiatan tersebut. Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan merupakan upaya

peduli serta rasa tanggung-jawab pemrakarsa untuk mengupayakan pelestarian

lingkungan dan mengembangkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan.

Dampak-dampak yang muncul tersebut perlu dikelola oleh pemrakarsa

sehingga keseimbangan ekosistem lingkungan tetap terjaga dan kualitas daya

dukung lingkungan akan meningkat.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup mencakup empat kelompok aktivitas yaitu :

1. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah

dampak negatif lingkungan hidup melalui pemilihan alternatif, tata letak lokasi

dan rancang bangun proyek.

2. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimasi

atau mengendalikan dampak dampak negatip baik yang timbul di saat usaha

atau kegiatan beroperasi maupun hingga saat usaha atau kegiatan tersebut

3. Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positip

sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik

kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut

menikmati dampak positip tersebut.

4.

Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat memberikan pertimbanganekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas

sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak sebagai dasar untuk

memberikan kompensasi sebagai akibat usaha atau kegiatan.

8.1.3 Perlindungan Sosial

Komponen safeguard sosial dalam hal ini terkait pengadaan tanah dan

keresahan masyarakat karena rencana investasi tidak sesuai dengan harapan

masyarakat. Pengadaan tanah biasanya terjadi jika kegiatan investasi berlokasi di

atas tanah yang bukan milik pemerintah atau telah ditempati oleh

swasta/masyarakat selama lebih dari satu tahun. Prinsip utama pengadaan tanah

adalah bahwa semua langkah yang diambil harus dilakukan dengan kesepakatan

kedua belah pihak terutama terkait dengan ganti rugi atau ganti untung dan

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan standar kehidupan warga yang

terkena dampak akibat kegiatan pengadaan tanah ini.

Pengadaan tanah dan permukiman kembali atau land acquisition and

resettlement untuk kegiatan RPIJM mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Transparan : Sub proyek dan kegiatan yang terkait harus diinformasikan

secara transparan kepada pihak-pihak yang akan terkena dampak. Informasi

harus mencakup, antara lain, daftar warga dan aset (tanah, bangunan, tanaman,

dan lainnya) yang akan terkena dampak.

b. Partisipatif : Warga yang berpotensi terkena dampak/dipindahkan (DP) harus

terlibat dalam seluruh perencanaan proyek, seperti: penentuan batas lokasi

proyek, jumlah dan bentuk kompensasi, serta lokasi tempat permukiman

kembali.

c. Adil : Pengadaan tanah tidak boleh memperburuk kondisi kehidupan

masyarakat. Masyarakat tersebut memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi

dengan harga pasar tanah dan asetnya. Biaya terkait lainnya, seperti biaya

pindah, pengurusan surat tanah, dan pajak, harus ditanggung oleh pemrakarsa

kegiatan. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengkaji rencana

pengadaan tanah ini secara terpisah di antara mereka sendiri dan menyetujui

syarat-syarat dan jumlah ganti rugi dan/atau permukiman kembali.

Untuk masalah ketidaksetujuan atau tidak sesuainya rencana investasi

dengan harapan masyarakat harus segera diselesaikan melalui sosialisasi mengenai

pentingnya proyek, keuntungan dan manfaat proyek bagi kesehatan lingkungan dan

kesehatan masyarakat setempat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

melalui tercapainya kebutuhan sanitasi dasar bagi masyarakat.

Untuk aspek sosial ekonomi dan budaya prakiraan besarnya dampak

dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan metode formal dan dengan metode

informal. Metode formal digunakan untuk memprakirakan besarnya perubahan dari

variabel-variabel yang dapat terukur secara kuantitatif, diantaranya keresahan

masyarakat, konflik sosial, perubahan pendapatan, adanya kesempatan kerja,

perubahan mata pencaharian.

Sedangkan metode informal yang digunakan adalah teknik analogi. Metode ini

digunakan untuk memprakirakan besarnya dampak dari variabel-variabel yang

bersifat kualitatif misalnya, keresahan masyarakat. Berikut ini disajikan cara yang

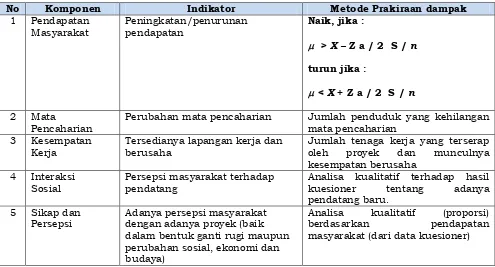

Tabel 8.1. Metode Prakiraan Dampak Komponen Sosial

No Komponen Indikator Metode Prakiraan dampak

1 Pendapatan

Perubahan mata pencaharian Jumlah penduduk yang kehilangan mata pencaharian

3 Kesempatan Kerja

Tersedianya lapangan kerja dan berusaha

Analisa kualitatif terhadap hasil

kuesioner tentang adanya

pendatang baru. 5 Sikap dan

Persepsi

Adanya persepsi masyarakat dengan adanya proyek (baik dalam bentuk ganti rugi maupun perubahan sosial, ekonomi dan budaya)

Analisa kualitatif (proporsi)

berdasarkan pendapatan

masyarakat (dari data kuesioner)

Secara khusus prosedur pelaksanaan safeguard untuk kegiatan pembebasan

tanah dan perolehan permukiman kembali terdiri dari beberapa kegiatan utama yang

meliputi:

a. Penyiapan awal dari usulan kegiatan untuk melihat apakah kegiatan yang

bersangkutan memerlukan pembebasan tanah atau kegiatan permukiman

kembali atau tidak;

b. Pengklasifikasian/kategorisasi dampak pembebasan tanah dan

permukiman kembali dari sub proyek yang diusulka;

c. Perumusan surat pernyataan bersama (jika melibatkan hibah sebidang

tanah secara sukarela) atau perumusan Rencana Tindak Pembebasan

Tanah dan Permukiman Kembali (RTPTPK) sederhana atau menyeluruh

sesuai kebutuhan didukung SK Gubernur/Bupati/Walikota.

Pembebasan tanah dan perolehan permukiman kembali yang telah

dilaksanakan sebelum usulan sub proyek disampaikan, harus diperiksa kembali

dengan tracer study. Tracer study ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses

pembebasan tanah telah sesuai dengan standar yang berlaku, tidak mengakibatkan

kondisi kehidupan masyarakat yang terkena dampak menjadi lebih buruk, dan

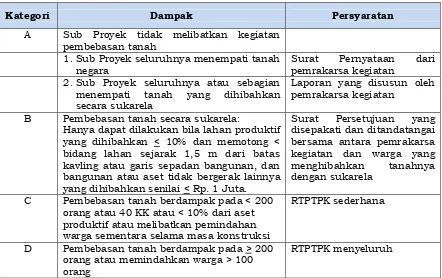

Tabel 8.2. Kategori Pendugaan Dampak Pembebasan Tanah dan

Permukiman Kembali

Kategori Dampak Persyaratan

A Sub Proyek tidak melibatkan kegiatan pembebasan tanah

1.Sub Proyek seluruhnya menempati tanah negara

Surat Pernyataan dari pemrakarsa kegiatan

2.Sub Proyek seluruhnya atau sebagian menempati tanah yang dihibahkan secara sukarela

Laporan yang disusun oleh pemrakarsa kegiatan

B Pembebasan tanah secara sukarela:

Hanya dapat dilakukan bila lahan produktif yang dihibahkan < 10% dan memotong < bidang lahan sejarak 1,5 m dari batas kavling atau garis sepadan bangunan, dan bangunan atau aset tidak bergerak lainnya yang dihibahkan senilai < Rp. 1 Juta.

Surat Persetujuan yang disepakati dan ditandatangai bersama antara pemrakarsa kegiatan dan warga yang menghibahkan tanahnya dengan sukarela

C Pembebasan tanah berdampak pada < 200 orang atau 40 KK atau < 10% dari aset produktif atau melibatkan pemindahan warga sementara selama masa konstruksi

RTPTPK sederhana

D Pembebasan tanah berdampak pada > 200 orang atau memindahkan warga > 100 orang

RTPTPK menyeluruh

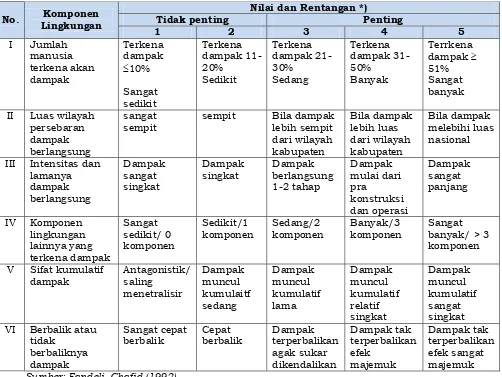

Sedangkan metode pendugaan dampak lingkungan dapat diuraikan sebagai

berikut, untuk memprakirakan pentingnya dampak maka diperlukan batasan kriteria

dampak penting sebagai berikut:

a. Jumlah manusia yang terkena dampak,

b. Luas persebaran dampak,

c. Intensitas dampak dan lamanya dampak berlangsung,

d. Komponen lingkungan yang terkena dampak,

e. Sifat kumulatif dampak,

f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

Dampak penting suatu komponen lingkungan hidup ditentukan oleh :

a. Jumlah manusia yang terkena dampak.

Pengertian manusia yang akan terkena dampak mencakup aspek yang

luas, maka kriteria penting dikaitkan dengan sendi-sendi kehidupan yang di

usaha/kegiatan yang penentuannya didasarkan pada sendi-sendi kehidupan

pada masyarakat dan jumlah manusia yang terkena dampak menjadi penting

bilamana : “manusia di wilayah proyek yang terkena dampak lingkungan

tetapi tidak menikmati manfaat dari usaha/kegiatan, jumlahnya sama atau

lebih besar dari jumlah manusia yang menikmati manfaat dari usaha/kegiatan

di wilayah studi”.

b. Luas wilayah penyebaran dampak

Dampak lingkungan dari rencana usaha/kegiatan bersifat penting

bilamana ”rencana usaha/kegiatan mengakibatkan adanya wilayah yang

mengalami perubahan mendasar dari segi intensitas dampak, atau tidak

berbalik dampak atau segi kumulatif dampak

c. Lamanya dan intensitas dampak berlangsung

Dampak kegiatan dapat berlangsung lama atau dalam waktu singkat pada

setiap tahap pembangunan rencana kegiatan. Atas dasar pengertian ini maka

dampak lingkungan bersifat penting apabila rencana usaha/kegiatan

mengakibatkan timbulnya perubahan mendasar dari segi lamanya dan

intensitas dampak.

d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak

Dikarenakan dampak terhadap komponen lingkungan akan berdampak

lanjut terhadap komponen lingkungan lainnya, sehingga atas pengertian ini

dampak tergolong penting bila : rencana usaha/kegiatan menimbulkan

dampak sekunder dan dampak lanjutan lainnya yang jumlah komponennya

lebih atau sama dengan komponen yang terkena dampak primer.

e. Sifat kumulatif dampak tersebut

Dampak suatu usaha/kegiatan tergolong berdampak penting bilamana :

Dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus

sehingga pada kurun waktu tertentu tidak dapat diasimilasi oleh

lingkungan alam atau sosial yang menerimanya.

Beragam dampak lingkungan bertumpuk dalam suatu ruang tertentu

sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam atau sosial yang

Dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan menimbulkan efek

yang saling memperkuat (sinergis).

f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak

Dampak bersifat penting bilamana : perubahan yang akan dialami oleh

suatu komponen lingkungan tidak dapat dipulihkan kembali walaupun dengan

intervensi manusia”.

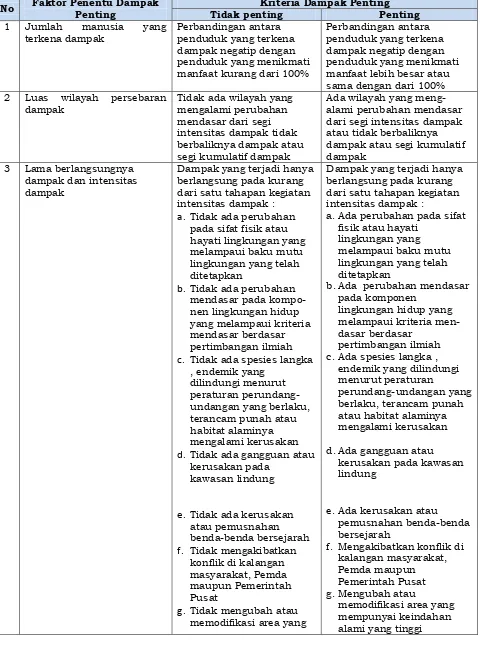

Tabel 8.3.Batasan Kriteria Penentuan Dampak Penting

No. Komponen Lingkungan

Nilai dan Rentangan *)

Tidak penting Penting

1 2 3 4 5

sempit Bila dampak

lebih sempit

III Intensitas dan lamanya

V Sifat kumulatif dampak

Tabel 8.4.

Batasan Kriteria Penentuan Dampak Penting(Kep. Ka.Bapedal No.056/1994)

No Faktor Penentu Dampak Penting

Kriteria Dampak Penting Tidak penting Penting 1 Jumlah manusia yang manfaat kurang dari 100%

Perbandingan antara penduduk yang terkena dampak negatip dengan penduduk yang menikmati manfaat lebih besar atau sama dengan dari 100% 2 Luas wilayah persebaran

dampak

Tidak ada wilayah yang mengalami perubahan dari segi intensitas dampak atau tidak berbaliknya dampak atau segi kumulatif dampak

3 Lama berlangsungnya dampak dan intensitas dampak

Dampak yang terjadi hanya berlangsung pada kurang dari satu tahapan kegiatan intensitas dampak :

a. Tidak ada perubahan pada sifat fisik atau hayati lingkungan yang melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan

b. Tidak ada perubahan mendasar pada kompo-nen lingkungan hidup yang melampaui kriteria mendasar berdasar pertimbangan ilmiah c. Tidak ada spesies langka

, endemik yang d. Tidak ada gangguan atau

kerusakan pada kawasan lindung

e. Tidak ada kerusakan atau pemusnahan

g. Tidak mengubah atau memodifikasi area yang

Dampak yang terjadi hanya berlangsung pada kurang dari satu tahapan kegiatan intensitas dampak :

a.Ada perubahan pada sifat fisik atau hayati

lingkungan yang melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan

b.Ada perubahan mendasar pada komponen

d.Ada gangguan atau kerusakan pada kawasan lindung

e.Ada kerusakan atau pemusnahan benda-benda bersejarah

No Faktor Penentu Dampak Penting

Kriteria Dampak Penting Tidak penting Penting mempunyai keindahan

alami yang tinggi 4 Komponen lain yang terkena

dampak

Tidak menimbulkan dam-pak sekunder dan damdam-pak lanjutan lainnya yang

lanjutan lainnya yang jumlah komponennya lebih atau sama dengan komponen lingkungan yang terkena dampak primer

5 Sifat kumulatif dampak Tidak kumulatif Bersifat kumulatif, tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan dan bersifat sinergetik

6 Berbalik atau tidak berbaliknya dampak

Dapat dipulihkan Tidak dapat dipulihkan

8.1.3.1 Perlindungan Sosial Pada Tahap Perencanaan Pembangunan

a. Survey Lapangan

Keresahan Masyarakat

Keresahan pada masyarakat berpotensi timbul karena adanya kekhawatiran

masyarakat akan kemungkinan dampak negatif akibat pembangunan proyek

seperti tergusurnya lahan masyarakat, kemacetan lalu lintas, debu, bising

dan lainnya.

Persepsi Positif

Persepsi positif dapat timbul di masyarakat karena adanya harapan

meningkatnya kualitas lingkungan dan berkurangnya daerah genangan saata

musim penghujan tiba karena saluran drainase menjadi bersih serta

meningkatnya kesehatan karena lingkungan menjadi lebih bersih karena

terbangunnya infrastruktur lingkungan.

b. Perencanaan Dan perijinan

Persepsi Positif

Persepsi positif dapat timbul di masyarakat karena adanya perencanaan

dilakukan secara seksama dan memperhatikan aspek lingkungan. Persepsi

positif juga dapat timbul karena proses perijinan dilakukan sesuai peraturan

perundangan yang berlaku.

Persepsi Negatif

Persepsi negatip dapat timbul karena adanya kekhawatiran masyarakat akan

kemungkinan dampak negatif akibat pembangunan sub proyek investasi

seperti terganggunya lingkungan dan persepsi kemungk inan adanya

pengenaan biaya dan kenaikan pungutan atau retribusi sampah bahkan air

limbah apabila infrastruktur tersebut telah beroperasi.

c. Penyampaian Informasi pada masyarakat

Persepsi Positif

Persepsi positif dapat timbul di masyarakat setelah mendapatkan

informasi yang memadai tentang rencana pembangunan sub proyek serta

jika didukung adanya kesepakatan bersama antara pemrakarsa dengan

warga

Keresahan Masyarakat

Keresahan masyarakat masih mungkin terjadi jika informasi yang

diberikan tidak memadai atau tidak sesuai dengan harapan / keinginan

warga setempat atau bila ada pembebasan lahan maka belum tercapai

kata sepakat untuk kompensasinya.

Gangguan Kamtibmas

Gangguan kamtibmas dapat terjadi apabila keresahan yang timbul di

masyarakat tidak ditanggulangi dengan baik atau tidak adanya solusi yang

dapat diterima oleh masing-masing pihak, baik pemrakarsa maupun

warga setempat (terjadi kebuntuan) atas masalah yang dihadapi.

Gangguan kamtibmas dapat berupa protes atau aksi yang mengancam

kelancaran kegiatan pembangunan proyek.

8.1.3.2 Perlindungan Sosial Pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan

a. Mobilisasi Tenaga Kerja

Peningkatan Kesempatan Kerja

Peningkatan kesempatan kerja disebabkan oleh adanya kebutuhan tenaga

kerja untuk melaksanakan kegiatan pembangunan proyek terutama

Kecemburuan sosial

Kecemburuan sosial dapat timbul jika pihak kontraktor proyek lebih

mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari luar wilayah proyek dalam

perekrutan pekerja proyek.

Gangguan kamtibmas

Gangguan kamtibmas dapat terjadi jika kecemburuan sosial yang ada di

masyarakat dibiarkan berlarut-larut tanpa diantisipasi dengan baik akan

dapat mengancam kelancaran kegiatan pembangunan proyek. Selain itu,

gangguan kamtibmas dapat terjadi apabila tenaga kerja proyek tidak

dapat berbaur dengan masyarakat setempat atau melakukan tindakan

kriminalitas.

b. Mobilisasi Peralatan dan Material

Penurunan kualitas udara

Penurunan kualitas udara disebabkan oleh tingginya kadar polutan

kendaraan bermotor yang digunakan untuk pengangkutan material.

Penurunan kualitas udara terjadi terutama pada jalan-jalan yang dilalui

kendaraan pengangkut yang umumnya akan melewati daerah padat

penduduk.

Peningkatan kebisingan

Peningkatan kebisingan berasal dari suara bising kendaraan

pengangkut yang digunakan terutama jika mobilisasi alat berat dan

material dilakukan dalam jumlah besar dan bersamaan serta melewati

wilayah penduduk padat.

Peningkatan volume lalu lintas

Peningkatan volume lalu lintas dapat terjadi pada ruas-ruas jalan yang

menjadi rute pengangkutan terutama di jalan-jalan yang padat atau jika

mobilisasi alat berat dan material dilakukan pada jam-jam sibuk

Kerusakan Jalan

Kerusakan Jalan dapat terjadi pada ruas-ruas jalan yang menjadi rute

pengangkutan terutama di jalan-jalan yang padat atau jika mobilisasi

alat berat dan material dilakukan menggunakan kendaraan besar dan

c. Pembangunan dan Pengoperasian Base Camp

Peningkatan volume air buangan

Peningkatan volume air buangan terjadi karena adanya penggunaan

KM/WC di base camp oleh pekerja proyek. Air sisa dari kegiatan di

KM/WC tersebut akan menimbulkan air limbah, dan bila hanya dibuang

langsung ke saluran akan memberikan peningkatan pencemaran.

Peningkatan volume sampah

Peningkatan volume sampah diprakirakan timbul dari kegiatan

manajemen dan aktivitas pekerja proyek yang tinggal di base camp.

Sampah yang dihasilkan sebagian besar berupa sampah yang dapat didaur

ulang seperti kertas, lapak dan lain-lain dan sisanya adalah sampah yang

mudah terurai (sisa-sisa makanan).

Gangguan kamtibmas

Gangguan kamtibmas dapat terjadi apabila terdapat konflik antara

masyarakat sekitar dengan tenaga kerja proyek atau pekerja proyek

melakukan tindakan kriminalitas di lokasi proyek dan sekitarnya.

d.Pekerjaan Penyiapan Lahan

Keresahan masyarakat

Keresahan Masyarakat dapat timbul dari penyiapan lahan. Karena

masyarakat khawatir lahan mereka akan tergusur, timbul bau, jumlah

sampah meningkat, timbulnya debu dan bising.

Persepsi positif

Persepsi Positif dapat timbul karena sampah dalam saluran drainase

berkurang serta air limbah dan sistem drainase dapat ditangani dengan

baik

Peningkatan volume sampah hasil dari pengerukan di pinggir saluran

drainase

Peningkatan volume sampah dapat timbul dari kegiatan penyaringan

sampah dan pengerukan endapan pada saluran drainase pada saat

kegiatan normalisasi saluran. Terutama jika sampah tidak segera

dikelola dengan baik.

Berkurangnya Jumlah Sampah dalam Saluran Drainase dapat timbul

karena kegiatan penyaringan sampah dan pengerukan endapan pada

saluran drainase yang akan dinormalisasi.

Penurunan kualitas udara

Penurunan kualitas udara disebabkan karena adanya Bau yang berasal

dari kegiatan penyaringan sampah dan pengerukan endapan pada

saluran drainase serta peningkatan debu akibat kegiatan peralatan

berat untuk penyiapan lahan

Peningkatan kebisingan

Peningkatan kebisingan berasal dari suara bising alat berat yang

digunakan dalam kegiatan penyiapan lahan terutama jika alat berat

tersebut digunakan bersamaan.

Penurunan vegetasi di sepanjang saluran drainase

Penurunan Jumlah Pohon di wilayah proyek dapat terjadi karena

pelebaran drainase atau penyiapan lahan untuk TPST, peningkatan

kualitas TPA, maupun jaringan limbah atau jamban komunal/IPAL

komunal, yang memerlukan penebangan pohon.

e. Pembongkaran aspal dan Penggalian Tanah

Penurunan kualitas udara

Penurunan kualitas udara disebabkan oleh tingginya kadar polutan

akibat adanya emisi dari alat berat yang digunakan dalam kegiatan

pembongkaran aspal dan penggalian tanah untuk kegiatan pemasangan

sistem sewerage atau normalisasi dan pembuatan saluran drainase serta

untuk pemasangan pipa transmisi maupun pipa distribusi.

Peningkatan kebisingan

Peningkatan kebisingan berasal dari suara bising alat berat yang

digunakan dalam kegiatan pembongkaran aspal dan penggalian tanah

terutama jika alat berat tersebut digunakan bersamaan.

Penurunan K3

Penurunan K3 timbul karena adanya penurunan kualitas udara yang

berdampak terhadap kesehatan. Hal ini akan banyak dialami oleh

proyek. Disamping itu, dampak negatif ini juga bisa terjadi jika ada

pekerjaan proyek yang rawan bahaya bagi tenaga kerja proyek atau

terabaikannya sistem K3 sehingga dapat menyebabkan kecelakaan

kerja.

Keresahan masyarakat

Keresahan masyarakat dapat terjadi karena adanya kekhawatiran

masyarakat jika nantinya kegiatan pembongkaran aspal dan penggalian

tanah dapat menyebabkan kerusakan bangunan milik warga yang

berdekatan dengan lokasi proyek dan terganggunya kenyamanan

lingkungan.

f. Pembangunan Bak Kontrol dan Manhole

Penurunan kualitas udara

Penurunan kualitas udara disebabkan oleh tingginya kadar polutan

akibat adanya emisi dari alat berat yang digunakan dalam kegiatan

pembangunan bak kontrol dan manhole sebagai pelengkap pembangunan

sistem jaringan air limbah.

Peningkatan kebisingan

Peningkatan kebisingan berasal dari suara bising alat berat yang

digunakan dalam kegiatan pembangunan bak kontrol dan manhole

terutama jika alat berat tersebut digunakan bersamaan.

Penurunan K3

Penurunan K3 timbul karena adanya penurunan kualitas udara yang

berdampak terhadap kesehatan. Hal ini akan banyak dialami oleh

tenaga kerja proyek dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi

proyek. Disamping itu, dampak negatif ini juga bisa terjadi jika ada

pekerjaan proyek yang rawan bahaya bagi tenaga kerja proyek atau

terabaikannya sistem K3 sehingga dapat menyebabkan kecelakaan

kerja.

g. Pengurugan Pasir, Tanah dan Pengaspalan Kembali (finishing jalur SPAB

dan perpipaan air bersih)

Penurunan kualitas udara disebabkan oleh tingginya kadar polutan baik

debu maupun gas dari proses kegiatan pengaspalan dan akibat adanya

emisi dari alat berat yang digunakan dalam kegiatan Pengurugan Pasir,

Tanah dan Pengaspalan Kembali (finishing jalur SPAB dan perpipaan air

bersih).

h.Pembangunan Jamban beserta Septictank Komunal

Penurunan kualitas udara

Penurunan kualitas udara disebabkan oleh tingginya kadar polutan

akibat adanya emisi dari alat berat yang digunakan dalam kegiatan

Pembangunan Jamban beserta Septictank Komunal.

Peningkatan kebisingan

Peningkatan kebisingan berasal dari suara bising alat berat yang

digunakan dalam kegiatan Pembangunan Jamban beserta Septictank

Komunal terutama jika alat berat tersebut digunakan bersamaan.

Penurunan K3

Penurunan K3 timbul karena adanya penurunan kualitas udara yang

berdampak terhadap kesehatan. Hal ini akan banyak dialami oleh

tenaga kerja proyek dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi

proyek. Disamping itu, dampak negatif ini juga bisa terjadi jika ada

pekerjaan proyek yang rawan bahaya bagi tenaga kerja proyek atau

terabaikannya sistem K3 sehingga dapat menyebabkan kecelakaan

kerja.

Keresahan masyarakat

Keresahan masyarakat dapat terjadi karena adanya kekhawatiran

masyarakat jika nantinya kegiatan Pembangunan Jamban beserta

Septictank Komunal dapat menyebabkan kerusakan bangunan milik warga

yang berdekatan dengan lokasi proyek ataupun dapat menimbulkan

masalah lainnya apabila nantinya bangunan tersebut tidak dikelola

i. Pekerjaan Pondasi

Penurunan Kualitas Udara

Penurunan kualitas udara disebabkan oleh adanya peningkatan debu

serta kadar polutan akibat adanya emisi dari alat berat yang digunakan

dalam kegiatan pekerjaan pondasi bangunan TPST, bangunan IPA dan

IPAL serta bangunan untuk peningkatan kualitas TPA.

Peningkatan Kebisingan

Peningkatan kebisingan berasal dari suara bising alat berat yang

digunakan dalam kegiatan pekerjaan pondasi terutama jika alat berat

tersebut digunakan bersamaan.

Penurunan K3

Penurunan K3 timbul karena adanya penurunan kualitas udara yang

berdampak terhadap kesehatan. Hal ini akan banyak dialami oleh

tenaga kerja proyek dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi

proyek. Disamping itu, dampak negatif ini juga bisa terjadi jika ada

pekerjaan proyek yang rawan bahaya bagi tenaga kerja proyek atau

terabaikannya sistem K3 sehingga dapat menyebabkan kecelakaan

kerja.

Keresahan Masyarakat

Keresahan masyarakat dapat terjadi karena adanya kekhawatiran

masyarakat akan adanya kerusakan bangunan saat pondasi dibuat.

j. Pekerjaan Struktur Bangunan IPAL dan IPA serta sistem jaringan drainase

dan Pelengkapnya

Peningkatan Kebisingan

Peningkatan kebisingan berasal dari suara bising alat berat yang

digunakan dalam Pekerjaan Struktur Bangunan IPA, IPAL, TPST, T PA

dan Pelengkapnya terutama jika alat berat tersebut digunakan

bersamaan.

Penurunan K3

Penurunan K3 timbul kegiatan konstruksi dapat menyebabkan

k. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

Keresahan Masyarakat

Keresahan masyarakat dapat terjadi karena adanya kekhawatiran

masyarakat jika nantinya kegiatan Pembangunan TPST akan

menimbulkan bau dan timbulnya penyebaran bibit penyakit.

Penurunan Kualitas Udara

Penurunan kualitas udara disebabkan oleh adanya peningkatan debu

serta kadar polutan akibat adanya emisi dari alat berat yang digunakan

dalam kegiatan pekerjaan pembangunan TPST.

Peningkatan Kebisingan

Peningkatan kebisingan berasal dari suara bising alat proyek yang

digunakan dalam kegiatan pekerjaan pembangunan TPST .

l. Demobilisasi Peralatan dan Material

Penurunan kualitas udara

Penurunan kualitas udara disebabkan oleh tingginya kadar polutan dari

emisi yang dihasilkan kendaraan pengangkut pengembalian alat berat dan

sisa material. Penurunan kualitas udara terutama terjadi di jalan-jalan

yang dilalui kendaraan pengangkut alat berat.

Peningkatan kebisingan

Peningkatan kebisingan berasal dari suara bising kendaraan

pengangkut yang digunakan.

Peningkatan volume lalu lintas

Peningkatan volume lalu lintas dapat terjadi pada ruas-ruas jalan yang

menjadi rute pengangkutan kegiatan demobilisasi alat berat dan sisa

material, terutama di jalan-jalan yang padat atau pada jam-jam sibuk.

m. Demobilisasi Tenaga Kerja

Penurunan lapangan pekerjaan

Menurunnya lapangan pekerjaan dapat terjadi di akhir masa konstruksi

karena selesainya masa kontrak kerja antara pekerja proyek dengan

Khusus untuk peningkatan kualitas TPA, maka dampak yang terjadi

pada tahap konstruksi adalah :

a. Pembangunan jalan akses ke TPA dan jalan operasional dilakukan

dengan konstrusi berupa jalan beton bertulang belakang. Kegiatan

perkerasan beton tersebut dilakukan dengan menggunakan alat-alat

berat yang dapat menimbulkan penurunan kualitas udara berupa

peningkatan emisi gas buang kendaraan dan debu di udara.

b. Pada kegiatan recovery sampah lama dengan penataan kembali

operasional sel-sel sampah di atasnya, dilakukan pemadatan sampah

lama mamakai buldozer sehingga terdapat dampak adanya penurunan

sampah sehingga perataan sampah dalam setiap sel dalam proses

penataan memerlukan kecermatan dan kehati-hatian karena

kemungkinan masih ada gas yang terperangkap yang menyebabkan

penurunan kualitas udara. Sedangkan pada pemanfaatan sampah lama

yang digunakan sebagai biogas dapat memberikan peluang usaha

namun kegiatan ini juga dapat berisiko akan terjadi penumpukan gas

landfill yang menyebabkan terjadinya gangguan K3 akibat

kemungkinan ledakan gas di dalam sampah.

c. Kegiatan pembangunan saluran drainase sebagai saluran untuk

mengalirkan limpasan dari TPA dapat menyebabkan terjadinya

perubahan pola aliran dan potensi banjir. Pada pembangunan tanggul

penahan sampah dapat menyebabkan terjadinya potensi longsor pada

timbunan sampah.

d. Kegiatan pemasangan pipa ventilasi gas dan pipa lindi dilakukan

setelah tanah di areal sel sampah diratakan. Pipa ventilasi gas

merupakan jalan keluarnya gas metahana yang terperangkap dalam

timbunan sampah, sehingga terjadi peningkatan produksi gas methan

atau tertangkapnya gas methana. Pemasangan pipa lindi sebagai jalan

keluarnya air lindi menuju saluran lindi berdampak pada

tertangkapnya cairan lindi dan menghindari meresapnya lindi ke

e. Kegiatan Pagar keliling TPA memberikan dampak positip terjadinya

penurunan gangguan kamtibmas karena keleluasaan masuknya

masyarakat ke dalam TPA sudah terbatasi karena adanya pemagaran.

8.1.3.3 Perlindungan Sosial Pada Tahap Pasca Pelaksanaan Pembangunan

a. Operasional dari saluran drainase, Pipa Jalur SPAB, Jamban dan

Septicktank Komunal, IPAL, pompa dan TPST

Peningkatan fungsi saluran

Karena saluran drainase sudah dibersihkan dan saluran juga sudah

diperbaiki sehingga fungsi saluran drainase lebih maksimal. Dan saluran

drainase dan SPAB sudah terpisah sehingga saluran drainase tidak

bercampur dengan air limbah sehingga lebih bersih dan sehat.

Peningkatan kualitas air saluran

Kualitas air pada seluruh badan air akan meningkat karena kondisi

perairan lebih bersih dan air dapat mengalir dengan baik serta sistem

penyaluran air limbah tertata secara jaringan.

Peningkatan kesempatan kerja

Meningkatnya lapangan pekerjaan disebabkan oleh adanya kebutuhan

tenaga kerja sebagai tenaga operator dan sebagai pemelihara dari semua

fasilitas yang telah di bangun.

Kecemburuan sosial

Kecemburuan sosial dapat timbul jika pihak pemrakarsa lebih

mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari luar wilayah proyek dalam

perekrutan tenaga kerja.

Berkurangnya volume sampah pada saluran drainase

Volume sampah akan berkurang sejalan dengan adanya pengoperasian

TPST dan sarana lain yang mendukung.

Penurunan Banjir

Karena saluran drainase telah ternormalisasi dan mengalir sesuai

fungsinya, maka diharapkan tidak akan terjadi genangan/banjir di

kawasan proyek.

Perilaku masyarakat akan lebih baik karena seluruh infrastruktur sanitasi

lingkungan telah terbangun dan difungsikan terutama masyarakat

diharapkan tidak membuang sampah dan air limbah ke badan air dan tidak

melakukan aktivitas apapun untuk membuang limbah ke badan air.

Peningkatan Estetika lingkungan

Estetika lingkungan akan meningkat dengan beroperasinya seluruh

sarana dan prasarana proyek. Peningkatan Estetika lingkungan ditandai

dengan semakin bersihnya kawasan dimana proyek dilakukan.

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat diprakirakan akan menjadi lebih baik karena

sarana sanitasi telah terbangun dan lingkungan menjadi lebih sehat.

b.Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

Peningkatan Kualitas dan Estetika Lingkungan

Dengan beroperasinya proyek sesuai fungsinya maka volume sampah

berkurang dan air limbah tidak dibuang langsung ke saluran. Dengan

berkurangnya sampah dan air limbah maka secara tidak langsung

meningkatkan kualitas dan estetika lingkungan.

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan kesehatan masyarakat disebabkan membaiknya kondisi

estetika lingkungan. Hal ini akan banyak meningkatkan kesehatan

masyarakat di kawasan proyek dan sekitarnya.

Khusus untuk kegiatan peningkatan TPA maka dampak yang terjadi adalah

sebagai berikut :

Kegiatan operasional TPA dimulai dari proses pengangkutan sampah dari

TPS ke TPA, Kegiatan pengangkutan sampah dapat memberikan prioritas

dampak penting hipotesis adanya penurunan kualitas udara, peningkatan

kecelakaan, penurunan kesehatan masyarakat.

Pada kegiatan operasional sel harian (bongkar muat sampah) terjadi

proses penyortiran sampah dahulu yang berdampak Penurunan Kualitas

Udara (Bau). Hal ini juga bisa menyebarkan peningkatan vektor penyakit

yang berdampak pada penurunan Kesehatan masyarakat sebelum

keresahan pada pemulung karena kesempatan mendapatkan barang bekas

semakin kecil.

Pada kegiatan pengoperasian sampah selalu dilakukan perataan dan

pemadatan sampah dengan peralatan buldozer dimana pada akhir

operasional sampah diurug dan dipadatkan dengan tanah urug. Hal in

berdampak menyebabkan penurunan populasi lalat dan penurunan

kualitas udara.

Kegiatan pengoperasian IPAL Lindi, lindi disalurkan ke IPAL dan diolah

secara biologis. Pemilihan teknologi yang tidak tepat akan

mengakibatkan adanya dampak penurunan kualitas air pemukaan dan

peningkatan bau.

Kegiatan pengoperasian pipa gas berupa pengoperasian saluran ventilasi

dilakukan untuk pengendalian gas pengamanan pada timbunan sampah

dan adanya tangkapan gas ini menyebabkan adanya potensi kebakaran

dan keresahan pada masyarakat.

Kegiatan pengolahan sampah akan memberikan dampak adanya

penurunan volume sampah di TPA, kesempatan kerja karena terdapat

diversifikasi usaha dari sampah dan persepsi positip masyarakat.

Kegiatan pemeliharaan lingkungan TPA dilakukan terhadap semua sarana

dan fasilitas fisik pada TPA sehingga berdampak pada peningkatan