BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pengembangan agribisnis hortikultura, permasalahan klasik yang masih saja muncul adalah pemasaran. Masalah ini timbul karena banyaknya pihak yang terlibat dalam rantai pemasaran serta struktur pasar yang tidak sempurna. Pemerintah telah berupaya keras untuk menangani permasalahan tersebut, antara lain dengan menumbuhkan lembaga-lembaga pemasaran seperti Sub Terminal Agribisnis (STA) yang bertujuan: (1) meningkatkan nilai tambah, (2) sarana informasi pasar dan pertanian, (3) sumber Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan akses pasar. Jika tujuan tersebut dapat dicapai, diharapkan tingkat pendapatan petani akan meningkat. Sampai dengan tahun 2011, sudah ada sekitar 35 STA di Indonesia

Berbagai kajian menunjukkan peran STA belum optimal memperbaiki pendapatan petani (Musanif, 2004; Cemsed, 2006; Sayaka, et al, 2008). Bahkan di provinsi Jawa Tengah, dari tujuh STA yang ada (Sewukan, Ngablak, Karangpandan, Jetis, Kutabawa, Jalabatingkas, Krendetan), STA Karangpandan berada dalam

kondisi “mangkrak” dan mulai tahun 2012 akan dialihfungsikan untuk pusat oleh -oleh. Nampaknya, dorongan dari konsep otonomisasi dan desentralisasi pembangunan serta adanya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kegiatan STA cenderung lebih mengemuka, terutama dalam mendorong pembangunan sarana dan prasarana fisik STA terlebih dahulu dibandingkan dengan pembentukan sistem dan kinerja dari permasalahan-permasalahan pemasaran yang akan ditangani lebih lanjut melalui STA tersebut.

Model ini digunakan untuk memahami fungsi ketidak-sempurnaan pasar. Suatu kondisi yang sering terjadi di negara berkembang seperti Indonesia.

1.2 Permasalahan

Merekonstruksi suatu kelembagaan umumnya bukanlah proses yang sederhana, namun sebaliknya merupakan proses bertahap, memerlukan waktu dan bersifat multidisiplin. Oleh karenanya, penelitian ini membatasi dengan penekanan pada kajian sosial ekonomi terkait kelembagaan pemasaran yang telah ada (existing) serta konsepsi kelembagaan baru sebagai input dalam proses rekonstruksi kelembagaan pengelolaan pemasaran sayuran.

Model rekonstruksi (penyusunan kembali) STA berbasis Structure Conduct

Performance (SCP) dapat memberi gambaran menyeluruh tentang keberadaan

struktur pemasaran, perilaku pelaku pemasaran (petani, pedagang) dan kinerja pasar sehingga STA dapat lebih berfungsi. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab: 1) faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peluang pemanfaatan STA oleh petani sayuran di Jawa Tengah, 2) siapa saja stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan STA, 3) bagaimanakah kinerja STA dalam pemasaran sayuran dikaji dari struktur, perilaku dan kinerja sehingga dapat merumuskan dan merekonstruksi (menyusun kembali) model pengembangan kelembagaan STA berbasis SCP, 4) bagaimana arah pengembangan model hasil rekonstruksi serta

implikasi strategis pengembangan kelembagaan dan usaha STA, serta 5) bagaimanakah implementasi model hasil pengembangan tersebut dapat diuji hasilnya serta apakah perlu direvisi untuk menjadi model akhir.

1.3 Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Setidaknya ada lima alasan utama yang melandasi arti penting penelitian ini: 1) Kinerja Pemasaran Pertanian

melibatkan berjuta-juta petani, masih sulit memperbaiki posisi sosial ekonominya (Kustiah et al, 1988 dalam Rahayu, 2009). Pernyataan ini didukung kajian para pakar, bahwa telah terjadi peningkatan produksi hasil pertanian melalui berbagai rekayasa teknologi dan kelembagaan, tetapi tidak meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (Dillon et al, 1999; Syafaat dan Simatupang, 2003; Simatupang et al, 2004).

Hasil empiris menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang mengandung risiko (risk) dan ketidakpastian (uncertainty) yang cukup tinggi. Kondisi ini berdampak pada sistem pemasaran dan pasar produk-produk pertanian. Jika dalam sistem agribisnis dikedepankan sistem budaya, organisasi dan manajemen yang amat rasional dalam rangkaian memperoleh nilai tambah (added value) yang dapat disebar dan dinikmati oleh seluruh pelaku ekonomi secara fairplay. Namun dalam kenyataanya petani dan pelaku bisnis pertanian selalu dihadapkan pada pasar output dan input pertanian yang asimetris, pasar dimana informasi yang diperoleh pelaku pasar tidak sama yang disebabkan karena adanya eksternalitas dan informasi yang tidak seimbang (Pyndick dan Rubinfeld, 2001).

Di samping itu kinerja pemasaran pertanian di Indonesia, secara empiris dan generalisasi menunjukkan rantai pemasaran hasil pertanian terlalu panjang dan menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan petani serta berdampak pada terjadinya penyimpangan dalam pembangunan pertanian (Rahayu, 2009). Kondisi demikian menjadi indikasi bahwa pemasaran pertanian menjadi tidak efisien, padahal yang menyebabkan tidak efisien bukan panjang pendek rantai pemasaran tetapi ditentukan oleh tingkat balas jasa yang adil (fair) sesuai dengan jasa yang dikeluarkan oleh pelaku pemasaran yang terlibat (Mubyarto,1979; Masyhuri, 2007; Arifin, 2007).

Selain itu posisi tawar (bargaining power) yang lemah., menempatkan petani sebagai penerima harga (price taker), jika musim panen produksi berlimpah (over

supply) sehingga harganya murah dan jika musim paceklik harga tinggi. Menyikapi

atau menghancurkan tanaman, supaya produksi turun dan harga merangkak naik kembali, dalam kondisi sekarang cara-cara demikian kurang tepat, maka harus ada kebijakan untuk mengatur over supply ini.

Upaya pemerintah membangun dan mengembangkan STA, sebenarnya ditujukan untuk membangun dan meningkatkan kapasitas (capacity building) petani dan pelaku usahatani serta aktor penting agribisnis mulai dari petani sebagai produsen, pedagang, konsumen dan segenap lapisan masyarakat yang terlibat dalam penyaluran produk pertanian dari produsen sampai ke konsumen. Petani sebagai pelaku pemasaran merupakan bagian dari agri supply chain, maka petani harus memiliki keterkaitan dengan pelaku pasar lainnya. Selama petani bergerak secara individu akan sulit memposisikan dirinya di pasar dan tidak memiliki bargaing

position untuk mampu memperjuangkan hasil outputnya. Oleh karena itu

pembentukan dan pengembangan kelembagaan STA di tingkat produsen (petani) sangat tepat dalam kontek sistem agri supply chain yang dapat membentuk value

chain ditunjang kompetensi yang kuat dari petani sehingga memberikan kontribusi

pada kesejahteraan petani.

2) Peran Hortikultura dalam Perekonomian Nasional

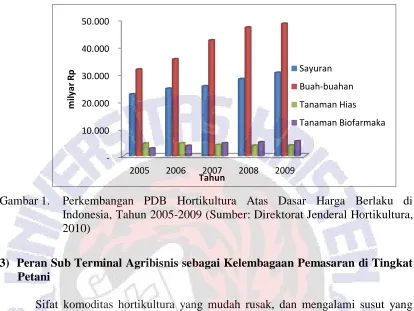

Gambar 1. Perkembangan PDB Hortikultura Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia, Tahun 2005-2009 (Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2010)

3) Peran Sub Terminal Agribisnis sebagai Kelembagaan Pemasaran di Tingkat Petani

Sifat komoditas hortikultura yang mudah rusak, dan mengalami susut yang besar merupakan permasalahan yang dapat menimbulkan risiko produksi dan harga bagi pelaku agribisnis hortikultura. Kehadiran STA sebagai pasar di tingkat petani, merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan pemasaran di sentra produksi dan dilengkapi tidak hanya dengan sarana pemasaran melainkan juga dengan sarana/prasarana penanganan pasca panen, penanganan mutu serta sistem informasi dan distribusi.

Pengelolaan STA yang profesional akan memperlancar distribusi produk hortikultura sehingga permasalahan dalam pemasaran dapat diatasi dan petani produsen dapat termotivasi untuk mengembangkan skala usahanya. Mengingat dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat dan persaingan pasar yang semakin ketat menuntut efisiensi di semua unit usaha dalam sistem agribisnis, termasuk di dalamnya efisiensi dalam pemasaran produk hortikultura baik dalam bentuk segar maupun olahan.

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

2005 2006 2007 2008 2009

m

il

y

a

r

R

p

Tahun

Sayuran

Buah-buahan

Tanaman Hias

Fenomena kurang optimalnya kinerja STA dapat dilihat dari keberadaannya yang justru lebih dimanfaatkan sebagai tempat bertransaksi antar pedagang, bukan antara petani dengan pedagang seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi di STA Jalabritangkas, Brebes, berupa kurangnya animo petani bawang merah dalam pemanfaatan STA disebabkan petani sudah memiliki jalur dan ikatan dagang langsung dengan para pedagang, baik pedagang pengepul desa, pedagang pengepul kecamatan, bahkan secara langsung berhubungan dengan para pedagang besar. Selain itu, para pedagang besar juga telah memiliki akses langsung ke pedagang desa untuk memperoleh komoditas yang diperlukan.

Pemetaan keragaman penerapan STA di Jawa Tengah diharapkan mampu menemukan permasalahan dan merumuskan solusi pemecahan permasalahan, sehingga kinerja STA dapat ditingkatkan dan dapat memberi manfaat ekonomi yang optimal bagi para pelaku pasar yang terlibat, terutama petani.

4) Ketidaksempurnaan Pasar dan Model Kelembagaan SCP

Pemasaran hasil-hasil pertanian di Indonesia, secara umum bekerja dalam bentuk pasar yang tidak sempurna (imperfect markets). Ketidaksempurnaan tersebut diindikasikan oleh lemahnya kelembagaan pasar (poor market institutions) secara struktural dan kultural, biaya transaksi yang tinggi (high search costs) sehingga menjadi tidak efisien, dan struktur informasi yang tidak sempurna dan seimbang

(imperfect and asymmetric information).

Penelitian ini menggunakan salah satu pendekatan yang dikembangkan oleh pendekatan ekonomi kelembagaan yaitu Struktur – Perilaku - Kinerja (Structure –

Conduct - Performance). Dengan menggunakan pendekatan tersebut berbagai

Berdasarkan temuan tersebut, dilakukan rekonstruksi model kelembagaan STA berbasis SCP.

5) Rekonstruksi dan Implementasi Model Kelembagaan STA Berbasis SCP Rekonstruksi model kelembagaan STA berbasis SCP dikembangkan dengan mengacu pada teori ekonomi kelembagaan dan sejumlah hasil penelitian yang relevan, dengan harapan dapat menjadi salah satu bentuk solusi permasalahan dalam mengoptimalkan fungsi STA sebagai kelembagaan pemasaran di tingkat petani. Tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani dan pelaku pasar, mendidik petani dalam memperbaiki kualitas produknya dan mengubah pola pikir ke arah agribisnis serta menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) di samping untuk mengembangkan akses pasar.

Keragaman perkembangan STA di tiap lokasi memerlukan acuan/panduan standar operasional prosedur bekerja. Sampai saat ini, Pemerintah Pusat (Kementrian Pertanian) belum membuat standar mengenai STA, baik yang menyangkut bangunan fisik, prasarana penunjang maupun sumberdaya manusia yang mengelolanya. STA akan dianggap memadai bila memenuhi beberapa faktor penggerak pembangunan, dan memiliki: (1) Infrastruktur fisik berupa bangunan utama untuk kegiatan transaksi jual beli, (2) Tempat penanganan pasca panen (pencucian, sortasi, grading, dan pengepakan) serta gudang sebagai tempat penyimpanan, (3) Sarana seperti keranjang, timbangan, dan meja, (4) Kantor pengelola, (5) Tempat bongkar muat dan jasa angkut, serta (6) Prasarana jalan termasuk tempat parkir. STA yang ada saat ini terkesan seperti gudang penyimpanan produk pertanian dengan pengelolaan yang kurang profesional.

Implementasi strategi pendekatan kelembagaan STA berbasis SCP akan melibatkan seluruh stakeholder kelembagaan petani, lembaga struktural pemerintahan, dan lembaga-lembaga terkait. Masyarakat petani sebagai stakeholder utama, bersama dengan peneliti, lembaga penyuluhan, lembaga perancang pembangunan daerah, dan elemen-elemen pembangunan lain melalui kegiatan Focus

Group Discussion (FGD) sehingga bisa ditemu-kenali permasalahan-permasalahan