2

-3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia; 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008; 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 jo. Nomor

P.11/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi;

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.12.Menhut-II.2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan;

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 74, dan Berita Negara Tahun 2008 Nomor 14);

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan (Berita Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 74, dan Berita Negara Tahun 2008 Nomor 68);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.14/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat (Berita Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 74, dan Berita Negara Tahun 2008 Nomor 74);

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penerapan dan/ atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 128);

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem (Berita Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 273);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEDOMAN PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI KEGIATAN PEMANFAATAN HUTAN PADA AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH), yang selanjutnya disebut IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran.

3

-2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya;

3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri, yang selanjutnya disebut IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi, melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, dan pemasaran.

4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat, yang selajutnya disebut IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan.

5. Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, selanjutnya disebut Pemegang Izin adalah pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHK-HTI dan IUPHHK-HTR.

6. Pemantauan adalah pengamatan dengan mencatat atau mengumpulkan data pengumpulan, menganalisis, dan menyajikan informasi tentang kegiatan pe nanaman pada areal kerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan IUPHHK- HTI.

7. Pengukuran adalah kegiatan pengecekan hasil tanaman di tiap blok dan petak dalam areal kerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan IUPHHK- HTI, yang meliputi pengukuran persentase tumbuh tanaman per jenis dan kelas umur.

8. Pelaporan adalah kegiatan pengumpulan dan analisis data dan informasi kinerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan IUPHHK- HTI.

9. Verifikasi adalah kegiatan untuk mengetahui dan menilai hasil implementasi kinerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan IUPHHK- HTI.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang bina produksi kehutanan.

11. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang bina rencana pemanfaatan hutan produksi.

12. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi yang bersangkutan.

13. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

14. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah kepala unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

Pasal 2

(1) Pengukuran (measurement), pelaporan (reporting) dan verifikasi (verification) atau MRV kegiatan pemanfaatan hutan lestari diperlukan dalam rangka pengamanan investasi bagi Pemegang Izin.

(2) Selain untuk kepentingan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah berkepentigan untuk memantau kemajuan investasi (pro growth), perluasan lapangan kerja (pro job), pengurangan kemiskinan (pro poor) dan program mitigasi perubahan iklim (pro environment).

4 -BAB II

PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI (MRV) KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Bagian Kesatu

Hutan Tanaman Pasal 3

(1) Pengukuran kegiatan penanaman oleh Pemegang IUPHHK-HT dilakukan dengan cara inventarisasi hutan, yaitu :

a. Umur tanaman 1 tahun dengan intensitas sampling 0,2 persen;

b. Umur tanaman pada paruh daur dengan intensitas sampling 0,5 persen; c. Umur tanaman pada akhir daur dengan intensitas sampling 1 persen;

(2) Dalam hal pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan URKT UPHHK, maka tidak diperlukan pengukuran ulang.

Pasal 4

(1) Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipetakan secara digital dengan tema Peta Tanaman pada IUPHHK-HTI/HTR sebagai bagian dari peta Rencana Kerja Tahunan (RKT) UPHHK.

(2) Peta digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam format digital Shapefile (.shp) dengan sistem koordinat geografis latitude-longitude untuk dapat dipergunakan dalam pemantauan (monitoring) melalui media internet.

(3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara kumulatif mulai dari paruh daur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai pada akhir daur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dengan memuat informasi mengenai Kelas Umur Tanaman dan Jenis Tanaman.

Pasal 5

(1) Peta digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilengkapi dengan tabel register atau atribut yang berisi informasi :

a. Nomor blok,

(2) Persentase tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diukur pada tahun ke-1, pada paruh daur, dan pada akhir daur.

Pasal 6

(1) Pengukuran tanaman yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengukuran yang berlaku di Perum Perhutani.

(2) Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan secara digital dengan tema peta tanaman Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan dibuat dalam format digital Shapefile (.shp) dengan sistem koordinat geografis latitude-longitude untuk dapat dipergunakan dalam pemantauan (monitoring) melalui media internet.

5 -Bagian Kedua

Hutan Alam Pasal 7

(1) Kegiatan penanaman pada areal IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE berupa penanaman pada tanah kosong, tanaman pengayaan (enrichment planting), tanaman dalam jalur pada sistem Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) atau Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII) dilakukan dengan pengukuran lapangan.

(2) Pengukuran lapangan pada penanaman di tanah kosong dengan tanaman cepat tumbuh (fast growing species) dilakukan melalui inventarisasi hutan, yaitu :

a. Umur tanaman 1 tahun dengan intensitas sampling 0,2 persen; b. Umur tanaman paruh daur dengan intensitas sampling 0,5 persen; c. Umur tanaman pada akhir daur dengan intensitas sampling 1 persen;

(3) Pengukuran lapangan pada penanaman di dalam jalur pada sistem Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) atau Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII) dengan tanaman daur panjang dilakukan melalui inventarisasi hutan, yaitu :

a. Umur tanaman 1 tahun dengan intensitas sampling 0,2 persen; b. Umur tanaman 5,10,15 tahun dengan intensitas sampling 0,5 persen; c. Umur tanaman pada akhir daur dengan timber cruising;

(4) Dalam hal Pemegang izin telah melakukan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) atau merencanakan IHMB pada periode berikutnya, maka inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c tidak perlu dilakukan;

Pasal 8

(1) Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipetakan secara digital dengan tema Peta Tanaman pada IUPHHK-HA/IUPHHK-RE sebagai bagian dari peta Rencana Kerja Tahunan (RKT) UPHHK-HA/IUPHHK-RE.

(2) Untuk kelengkapan peta digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-RE wajib membuat tabel register.

(3) Tabel register atau atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sistem silvikultur TPTJ/TPTII berisi informasi :

a. Nomor dan tahun blok RKT UPHHK, b. Luas blok,

a. Nomor dan tahun blok RKT UPHHK, b. Luas blok,

c. Koordinat pusat blok, d. Tahun kegiatan penanaman,

Pasal 9

(1) Pengukuran tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 dilakukan oleh Tenaga Teknis Penggelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS-PHPL) bidang Timber Cruising, Perencanaan Hutan dan Pembinaan Hutan.

6

-(2) Pengukuran tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan pedoman yang berlaku di Perum Perhutani.

Bagian Ketiga Pemanenan

Pasal 10

(1) Pengukuran kegiatan pemanenan di IUPHHK-HT atau IUPHHK-HA dilakukan melalui pemetaan dan pembuatan register, mengikuti tata cara pengukuran pada kegiatan penanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 7;

(2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tenaga Teknis Penggelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) bidang Timber Cruising, Perencanaan Hutan dan Pemanenan Hutan.

(3) Pengukuran kegiatan pemanenan di Perum Perhutani dilaksanakan oleh tenaga teknis sesuai dengan pedoman yang berlaku di Perum Perhutani.

(4) Pengukuran dan pengujian serta penatausahaan hasil hutan dapat dilakukan secara on-line melalui Sistem Informasi Penataan Usaha Hasil Hutan (SI-PUHH on-line) dengan alamat www.puhh.dephut.go.id atau www.puhh.dephut.net. dalam bentuk file elektronik oleh Pemegang Izin kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur. (2) Selain diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin harus

mengunggah (up load) melalui website map online atau website yang menyediakan fasilitas perpetaan sekurang-kurangnya setiap tahun agar dapat dipantau oleh pihak yang berkepentingan.

(3) Unggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pemegang Izin dapat diberikan kepada publik secara terbatas.

(4) Dalam hal kapasitas sumber daya manusia Pemegang Izin belum siap melaksanakan ketentuan ayat (2) dan (3), Direktorat Jenderal Bina Produksi memfasilitasi untuk konsultasi teknis dengan membentuk Tim.

Pasal 12

(1) Dalam hal telah dilakukan pengukuran di lapangan dan dibuat register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, secara bertahap mulai diserahkan pada 1 Juni 2010, dan pada 1 Juni 2011 telah selesai diserahkan dalam bentuk file elektronik oleh Pemegang Izin kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.

(2) Data dan informasi tabel register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(3) Peta, data dan informasi telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus diunggah (up load) oleh Pemegang Izin paling lambat 1 Mei 2011.

(4) Unggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara terbatas dapat diberikan kepada publik berupa batas areal kerja, tata ruang areal kerja, dalam hal ini berupa hasil deliniasi makro dan deliniasi mikro.

7 -BAB IV VERIFIKASI

Pasal 13

(1) Pada prinsipnya verifikasi dilakukan oleh WASGANIS CANHUT dan WASGANIS PHPL-BINHUT.

(2) Dalam hal tidak tersedia WASGANIS PHPL-CANHUT dan WASGANIS PHPL-BINHUT, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), verifikasi dapat dilakukan oleh pihak ketiga independen yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi independen.

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Direktur Jenderal sebagai bahan pembinaan Pemegang Izin.

BAB V

PENGGUNAAN TEKNOLOGI KAMERA DIGITAL DAN PESAWAT TERBANG ULTRA LIGHT Pasal 14

(1) Dalam hal Pemegang Izin menggunakan kamera digital untuk pengukuran, pelaporan, dan verifikasi kegiatan penanaman, dapat menggunakan kamera digital dengan spesifikasi : a. Kamera memiliki kemampuan geotag/berkoordinat (GPS);

b. Memiliki kemampuan unggah langsung (direct upload) ke website map online atau websiteyang menyediakan fasilitas perpetaan;

(2) Hasil pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah oleh Pemegang Izin ke website map onlineatau websiteyang menyediakan fasilitas perpetaan;

Pasal 15

(1) Dalam hal Pemegang Izin akan memetakan hasil pemotretan kegiatan penanaman dengan menggunakan kamera digital sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dapat menggunakan pesawat ultra light atau pesawat lain dengan kemampuan terbang rendah untuk menghindari tutupan awan.

(2) Hasil pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah oleh Pemegang Izin ke website map onlineatau websiteyang menyediakan fasilitas perpetaan;

Pasal 16

Dalam hal diperlukan set-upalat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 pemerintah dan atau Pemegang Izin dapat bekerjasama dengan pihak ketiga penyedia jasa konsultasi penggunaan teknologi kamera digital dan ultra light yang tersedia di dalam negeri.

BAB VI

PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI SEDIAAN KARBON (CARBON STOCK) Pasal 17

(1) Kegiatan penanaman oleh Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan pasal 6 dapat diperhitungkan sebagai bagian upaya mitigasi perubahan iklim dalam bentuk penambahan sediaan karbon(carbon stock).

(2) Perhitungan sediaan karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sumber karbon (carbon pool) biomassa hidup, bahan organik mati, dan karbon tanah.

(3) Sumber karbon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berasal dari biomassa hidup terdiri dari :

a. Biomassa atas tanah yaitu semua biomassa dari vegetasi hidup di atas tanah, termasuk batang, tunggak, cabang, kulit, serta buah/biji.

8

-b. Biomassa bawah tanah yaitu semua biomassa dari akar yang masih hidup. (4) Bahan organik mati terdiri dari :

a. Kayu mati yaitu semua biomasa kayu mati, baik yang tegak, rebah, maupun di dalam tanah.

b. Serasah yaitu semua biomasa mati dengan ukuran > 2 mm dan < 10 cm, rebah dalam berbagai tingkat dekomposisi.

(5) Bahan organik tanah yaitu semua bahan organik tanah dalam kedalaman tertentu (30 cm untuk tanah mineral).

Pasal 18

(1) Perhitungan penambahan sediaan karbon (carbon stock) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) tingkatan (TIER).

(2) Tingkatan Tipe Sederhana (TIER I), yaitu menggunakan data pertumbuhan riap tahunan (MAI/Mean Annual Increment) atau sediaan karbon (carbon stock) berdasarkan data statistik yang ada (default value)untuk :

a. Tanaman pokok, tanaman unggulan, tanaman kehidupan, tegakan hutan alam di areal perlindungan pada IUPHHK-HTI/HTR;

b. Tanaman di areal kosong, jalur tanaman (jalur bersih), jalur antara (jalur kotor), tanaman pengayaan (enrichment planting), permudaan alami, tegakan di dalam areal perlindungan pada IUPHHK-HA dengan sistem TPTI atau TPTJ/TPTII/SILIN.

c. Bahan organik mati berupa kayu mati dan/atau seresah serta bahan organik tanah sampai kedalaman 30 (tiga puluh) centimeter untuk tanah mineral atau kedalaman sampai 3 (tiga) meter untuk lahan gambut.

(3) Tingkatan Tipe Medium (TIER II) yaitu menggunakan data pertumbuhan riap tahunan (MAI/Mean Annual Increment) atau sediaan karbon (carbon stock) berdasarkan data inventarisasi lapangan atau data sekunder dan studi yang ada untuk :

a. Tanaman pokok, tanaman unggulan, tanaman kehidupan, tegakan hutan alam di areal perlindungan pada IUPHHK-HTI/HTR;

b. Tanaman di areal kosong, jalur tanaman (jalur bersih), jalur antara (jalur kotor), tanaman pengayaan (enrichment planting), permudaan alami, tegakan di dalam areal perlindungan pada IUPHHK-HA dengan sistem TPTI atau TPTJ/TPTII/SILIN.

c. Bahan organik mati berupa kayu mati dan/atau seresah serta bahan organik tanah sampai kedalaman 30 (tiga puluh) centimeter untuk tanah mineral atau kedalaman sampai 3 (tiga) meter untuk lahan gambut.

(4) Tingkatan Presisi Tinggi (TIER III), yaitu menggunakan data pertumbuhan riap tahunan (MAI/Mean Annual Increment) atau sediaan karbon (carbon stock) berdasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) atau pengukuran periodik petak ukur permanen atau model alometrik yaitu pendugaan potensi karbon berdasarkan kondisi lokal untuk :

a. Tanaman pokok, tanaman unggulan, tanaman kehidupan, tegakan hutan alam di areal perlindungan pada IUPHHK-HTI/HTR;

b. Tanaman di areal kosong, jalur tanaman (jalur bersih), jalur antara (jalur kotor), tanaman pengayaan (enrichment planting), permudaan alami, tegakan di dalam areal perlindungan pada IUPHHK-HA dengan sistem TPTI atau TPTJ/TPTII/SILIN.

c. Bahan organik mati berupa kayu mati dan/atau seresah serta bahan organik tanah sampai kedalaman 30 (tiga puluh) centimeter untuk tanah mineral atau kedalaman sampai 3 (tiga) meter untuk lahan gambut.

9

-(5) Panduan penyusunan persamaan alometrik karbon pohon sebagaimana Lampiran 1 Peraturan ini.

Pasal 19

(1) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) dapat menggunakan kombinasi penginderaan jauh (remote sensing) dan inventarisasi lapangan (terestris).

(2) Pengukuran dengan penginderaan jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menggunakan citra satelit dengan resolusi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter. (3) Dalam penetapan jumlah sampling plot pengukuran di lapangan dapat dilakukan stratifikasi

berdasarkan citra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan metode stratified systematic samplingdi hutan tanaman atau stratifikasi random samplingdi hutan alam. (4) Panduan desain inventarisasi, metode survei, pelaksanaan survei dan pendugaan sediaan

karbon dapat menggunakan panduan IHMB sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Selain panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menggunakan panduan sebagaimana pada Lampiran 2 Peraturan ini.

Pasal 20

Upaya peningkatan sediaan karbon(carbon stock)selain dari kegiatan penanaman, permudaan, dan pengayaan (enrichment planting) oleh Pemegang Izin, dapat diperhitungkan dari upaya konservasi ke sediaan karbon melalui kegiatan Reduced Impact Logging (RIL), penekanan laju deforestasi dalam areal kerja seperti illegal logging, perambahan areal, kebakaran hutan, dan upaya perlindungan hutan di dalam areal kerja.

Pasal 21

Dalam hal sediaan karbon (carbon stock) hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin akan diperdagangkan (carbon trade), pemegang izin dapat menggunakan MRV sesuai Guideline AFOLU (Agriculture Forestry and Other Land-use) IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) atau standar dengan Voluntary Carbon Market seperti diatur dalam lampiran II Peraturan Meneri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung atau standar-standar lain yang dikembangkan terkait penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan.

BAB VII

PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI (MRV) NASIONAL Pasal 22

(1) Pemegang Izin melaporkan hasil MRV kepada Direktur Jenderal setiap tahun sekali;

(2) Berdasarkan hasil laporan MRV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk diteruskan ke Koordinator Nasional (KORNAS) MRV di Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai bagian kontribusi pengurangan emisi atau penambahan sediaan karbon Indonesia terkait pelaporan ke UNFCC (United Nations Framework Convention one Climate Change).

Lampiran 1 : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.3/VI-Set/2010

Tanggal : 4 Mei 2010

PENYUSUNAN PERSAMAAN ALOMETRIK KARBON POHON I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penghitungan karbon untuk proyek penyerapan karbon memerlukan prosedur yang benar dan diakui secara ilmiah agar memiliki keakurasian dan presisi yang cukup baik. Metode pendugaan karbon untuk keperluan perdagangan karbon dengan menggunakan mekanisme REDD, diperlukan tingkat keakurasian dan ketepatan yang baik, dengan mempertimbangkan kompensasi biaya yang ditimbulkan. Penggunaan persamaan alometrik untuk pohon akan sangat membantu di dalam penentuan volume biomasa dan mengurangi kesalahan khususnya yang diakibatkan pengukuran tinggi pohon yang tidak akurat di lapangan.

Penyusunan metode dengan pedoman ini menggunakan metode penebangan atau destructive method(Chave,et al., 2005).

1.2. Manfaat Penelitian

Persamaan alometrik yang spesifik lokal, dapat ditentukan sehingga upaya survey untuk pendugaan karbon menjadi lebih cepat, akurat dan lebih murah. Persamaan alometrik tersebut juga dapat digunakan untuk pendugaan karbon di wilayah lain yang memiliki ekosistem serupa.

II. Metodologi

2.1. Lokasi Penelitian

Pilih 2 lokasi yang mewakili stratum-stratum utama, misalnya di areal hutan bekas tebangan dan di lahan terdegradasi.

2.2. Bahan dan Alat a). Pembuatan Plot

GPS, parang, kompas, tali rafia, meteran. b). Pengukuran Pohon

Chainsaw, timbangan (kapasitas 100, 50 dan 25 kg), phi band, meteran, parang, gunting stek, terpal, tali webbing, cincin kait, spidol dan plastik untuk sampel

c). Pengukuran Tumbuhan Bawah

Parang, karung, timbangan 10 atau 25 kg, spidol dan plastik untuk sampel.

d). Pengukuran Serasah

Karung, timbangan dijital 5 kg, spidol dan plastik untuk sampel.

2

-2.3. Penentuan Jumlah Pohon

Jumlah pohon total yang ditebang sekitar 30 pohon atau lebih dengan berbagai kelas diameter. Untuk penghitungan jumlah pohon yang akan ditebang pada setiap kelas diameter menggunakan rumus :

n N Nh

nH *

dimana :

- nH : pohon contoh terpilih dalam kelas diameter ke-h - Nh : jumlah pohon dalam kelas diameter ke-h

- n : jumlah pohon contoh

- N : jumlah pohon dalam populasi (30)

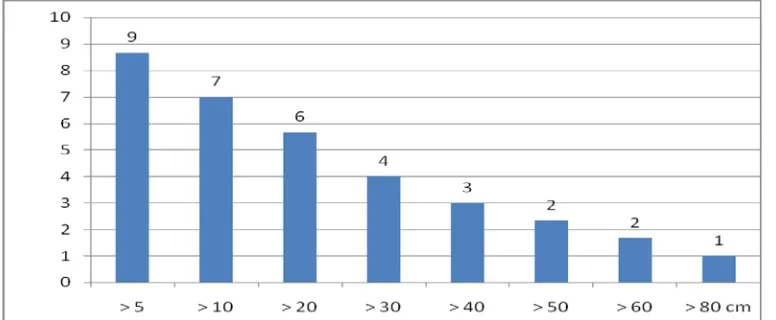

Untuk mendapatkan jumlah pohon dalam populasi (N), lakukan terlebih dahulu analisa vegetasi menggunakan plot ukur dengan jumlah pohon yang seimbang dengan penyebaran jumlah pohon di alam, atau menyerupai grafik “J” terbalik (gambar 1).

Gambar 1. Penyebaran jumlah pohon per kelas diameter di hutan alam bekas tebangan.

Namun demikian, untuk meningkatkan keakurasian, disarankan untuk meningkatkan jumlah pohon tebang pada kelas diameter yang relatif besar, mengingat sebagian besar karbon berada pada pohon besar. Untuk itu jumlah pohon diameter kecil dapat disesuaikan dengan kebutuhan (Gambar 2).

Gambar 2. Grafik jumlah pohon yang akan ditebang per sebaran diameter.

3

-2.4. Prosedur Pengukuran Pohon Penebangan Pohon

Tandai pohon yang akan ditebang (tulis : P1, P2, ….Pn) dengan menggunakan cat atau penanda pohon lainnya. Dokumentasikan pohon sebelum ditebang.

Untuk pohon kecil, siapkan terpal dibawah pohon yang akan ditebang, letakkan di lokasi perkiraan tajuk akan rebah.

Tebang serendah-rendahnya dari pangkal pohon dan rata dengan permukaan tanah. Jika tidak memungkinkan tebang sesuai dengan standar keselamatan, lalu tebang tunggul yang tersisa hingga rata dengan permukaan tanah.

Pembagian Fraksi Pohon

Pohon yang telah ditebang dikelompokkan ke dalam 4 fraksi pohon, yaitu: Batang (B); Cabang besar (Cb), Cabang kecil (Ck), Ranting (R) dan Daun (D).

a) Batang : Batang dipisahkan dari organ pohon lain, tanpa pengelupasan kulit. Pembagian batang dilakukan 3-5 potongan (per potongan maksimum 100 kg) - Ukur panjang potongan (cm)

- Catat diameter ujung (U1) dan diameter pangkal (U2) dalam cm. - Tandai setiap potongan yang

telah diambil datanya untuk menghindari penghitungan ganda.

b) Cabang besar memilik batas diameter: Ø > 6.4 cm

c) Cabang kecil memiliki batas diameter: 3.2 cm < Ø < 6.4 cm d) Ranting memiliki batas diameter

Ø < 3.2 cm

e) Daun dipangkas terlebih dahulu menggunakan gunting daun guna memisahkan dari ranting setelah pohon rebah.

Kumpulkan seluruh daun di dalam terpal besar sebelum ditimbang.

Penimbangan Biomasa

Penimbangan dilakukan untuk mengetahui berat basah total (BBT)

a) Penimbangan dilakukan setelah setiap fraksi dipisahkan, jika tidak memungkinkan penimbangan 1 kali, maka lakukan penimbangan secara bertahap, khususnya untuk fraksi yang memiliki volume yang besar.

b) Penimbangan dimulai dari fraksi Batang, Cabang, Ranting dan terakhir Daun.

4

-Pengambilan Sampel

Sampel diperlukan untuk mengetahui kadar air dan kadar karbon melalui pengujian laboratorium.

a) Batang

Pada setiap potongan batang yang telah dibagi-bagi di atas, ambil sampel pada ujung awal dari tiap potongan berbentuk persegi dengan ukuran 5 x 5 cm atau kira-kira setara dengan 200 gram. Timbang dengan timbangan sensitif, lalu masukkan ke dalam plastik ukuran ¼ kg BBC

Pengambilan sampel pada batang dilakukan di beberapa tempat : - Pohon dengan DBH < 20 cm : di 3 bagian (bawah, tenga dan atas) - Batang dengan diameter 20-40 cm : di 4 bagian

- Batang dengan diameter > 40 cm : di 5 bagian b) Cabang besar

Ambil sampel pada cabang besar berbentuk persegi dengan ukuran 5 x 5 cm atau atau kira-kira setara dengan 200 gram. Timbang dengan timbangan sensitif, lalu masukkan ke dalam plastik ukuran ¼ kg BBC. Lakukan pelabelan

c) Cabang

Ambil sampel pada cabang berbentuk persegi dengan ukuran 5 x 5 cm atau kira-kira setara dengan 200 gram. Timbang dengan timbangan sensitif, lalu masukkan ke dalam plastik ukuran ¼ kg BBC. Lakukan pelabelan

d) Ranting

Ambil sampel pada ranting berbentuk persegi dengan ukuran 5 x 5 cm atau atau kira-kira setara dengan 200 gram. Timbang dengan timbangan sensitif, lalu masukkan ke dalam plastik ukuran 1 kg BBC. Lakukan pelabelan

e) Daun

Ambil sampel pada daun kira-kira setara dengan 200 gram. Timbang dengan timbangan sensitif, lalu masukkan ke dalam plastik 2 kg BBC. Lakukan pelabelan

Semua sampel bagian pohon dari tiap pohon kemudian disatukan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna putih dan dilakukan pelabelan: Strata, no pohon, fraksi dan potongan(khusus batang). Gunakan spidol permanen.

5

-2.5. Prosedur Pengukuran Tumbuhan Bawah

Pembabatan

Tumbuhan bawah yang ada di sub plot ukuran 2 x 2 m kemudian dilakukan pembabatan hingga ke bagian akar, lalu dipisahkan menurut bagiannya, yaitu : tumbuhan bawah berkayu dan tidak berkayu.

Penimbangan

Penimbangan dilakukan setelah tumbuhan bawah dipisahkan menurut bagiannya(berkayu dan tidak berkayu) BBT

Pengambilan Sampel

Sampel diperlukan untuk mengetahui kadar air dan kadar karbon melalui pengujian laboratorium. Timbang dengan timbangan sensitif, lalu masukkan ke dalam plastik ukuran 1 kg

BBC. Lakukan pelabelan

Semua sampel tumbuhan bawah dimasukkan kedalam satu plastik berwarna putih dan dilakukan pelabelan : Stratum, no plot, jenis sub plot dan no sub plot.

3.6. Prosedur Pengukuran Serasah

Pengumpulan dan Pemisahan

Serasah yang ditemukan dalam sub plot ukuran 2 x 2 m dipisahkan menurut bagiannya, antaralain : serasah batang, serasah cabang, serasah ranting, serasah daun dan serasah akar.

Penimbangan

Serasah yang telah dilakukan pemisahan kemudian dilakukan penimbangan berat basahnya BBT

Pengambilan Sampel

Sampel diperlukan untuk mengetahui kadar air dan kadar karbon melalui pengujian laboratorium.

a. Serasah Batang

Ambil sampel serasah batang sebanyak ± 200 gram. Timbang dengan timbangan sensitif, lalu masukkan ke dalam plastik ukuran 1 kg BBC. Lakukan pelabelan b. Serasah Cabang

Ambil sampel serasah cabang sebanyak ± 200 gram. Timbang dengan timbangan sensitif, lalu masukkan ke dalam plastik ukuran 1 kg BBC. Lakukan pelabelan c. Serasah Ranting

Ambil sampel serasah ranting sebanyak ± 200 gram. Timbang dengan timbangan sensitif, lalu masukkan ke dalam plastik ukuran 1 kg BBC. Lakukan pelabelan

6

-d. Serasah Daun

Ambil sampel serasah daun sebanyak ± 200 gram. Timbang dengan timbangan sensitif, lalu masukkan ke dalam plastik ukuran 1 kg BBC. Lakukan pelabelan

III. Analisa Data

3.1. Pengukuran Laboratorium

Pengukuran Kadar Air

Pengukuran kadar air contoh uji dari beberapa bagian pohon dilakukan berdasarkan standar TAPPI T268 OM 88 dengan tahapan sebagai berikut :

a. Sebelum pengujian dimulai, cawan aluminium yang akan digunakan dipanaskan terlebih dahulu di dalam oven pada suhu 105ºC selama 1 jam. Setelah 1 jam, cawan aluminium didinginkan ke dalam eksikator, kemudian ditimbang untuk mengetahui berat cawan.

b. Selanjutnya contoh uji sebanyak 1 – 2 gram ditimbang (Bo), kemudian dimasukkan ke dalam cawan yang telah diketahui beratnya. Cawan aluminium yang berisi contoh uji tersebut kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 3 jam pada suhu 105ºC.

c. Setelah 3 jam, cawan aluminium yang berisi contoh uji tersebut dikeluarkan dari oven, kemudian dimasukkan kedalam eksikator, selanjutnya ditimbang sebagai berat contoh uji dalam cawan aluminium. Berat contoh uji dalam cawan aluminum dikurangi berat cawan aluminium dinyatakan sebagai berat kering oven dari contoh uji (BKc).

Nilai kadar air dapat dihitung dengan menggunakan rumus: KA = Bo – BKc x 100 %

BKc Keterangan:

KA = Kadar air contoh uji (%) Bo = Berat basah contoh uji (gram) BKc = Berat kering contoh uji (gram) Pengukuran Kadar Karbon

Penentuan kadar karbon terikat (murni) pada arang kayu ditentukan dengan menggunakan rumus :

Kadar karbon(%)= 100% -kadar zat terbang arang–kadar abu.

Untuk itu, penetapan Kadar karbon terikat pohon dapat ditentukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

a. Pembuatan arang

Pembuatan arang dilakukan dengan metode Standar Nasional Indonesia (SNI) 06 – 3730 – 1995. Kayu dimasukkan dalam alat reaktor pembuatan arang. Suhu yang digunakan adalah 500°C. Kayu tersebut dimasukkan kedalam reaktor mulai dari suhu 0ºC sampai suhu 500°C selama 5 jam, sampai kayu tersebut menjadi arang. Selanjutnya mengambil contoh uji berupa serbuk sebanyak 2 gram yang kemudian dimasukkan ke dalam cawan porselen yang telah ditetapkan beratnya. Cawan porselen berisi serbuk tersebut dimasukkan kedalam tanur pada suhu 0ºC - 600°C selama 1 - 1,5 jam. Setelah itu cawan dikeluarkan dari tanur, kemudian didinginkan dalam eksikator dan ditimbang sampai beratnya tetap.

7

-Untuk menentukan berat arang dapat digunakan persamaan : Berat arang = berat cawan dan serbuk arang – berat cawan b. Penentuan zat terbang arang

Cawan porselen diisi serbuk arang kayu, kemudian dimasukkan ke dalam tanur pada suhu 950°C, dengan cara : mula-mula cawan dimasukkan di bagian depan pintu tanur pada suhu 300°C selama 2 menit, kemudian dipindahkan pada bagian sisi tanur pada suhu 500°C selama 3 menit dan akhirnya dipindahkan pada bagian dalam tanur pada suhu 950°C selama 6 menit. Selanjutnya didinginkan dalam eksikator selama 1 jam dan ditimbang. Kadar zat yang mudah menguap dinyatakan dalam persen berat dengan rumus :

Kadar zat terbang = A - B x 100% A

Keterangan : A = berat kering contoh uji pada suhu 105°C

B = berat contoh uji – berat cawan dan sisa contoh pada suhu 950°C

c. Penentuan kandungan abu

Serbuk contoh uji sebanyak 2 gram dimasukkan ke dalam cawan porselen yang ditetapkan beratnya, kemudian dimasukkan ke dalam tanur pada suhu mulai 0°C -700°C selama 5 jam. Selanjutnya cawan dikeluarkan dari tanur, kemudian didinginkan dalam eksikator dan ditimbang sampai beratnya tetap. Untuk mengetahui kadar abu dihitung dengan rumus:

Kadar abu = Berat abu x 100% Berat contoh uji

3.2. Penyusunan Persamaan Alometrik Karbon Pohon

Penghitungan Berat Kering Biomasa

BK: Berat Kering Biomasa (Kg) BB: Berat Basah (Kg)

%KA: Kadar Air (%)

Penghitungan Potensi Karbon Fraksi Pohon

Cf: Potensi Karbon tiap Fraksi (kg)

BBi: Berat Basah sample ke-i dalam Fraksi % Ci: Kadar karbon sample ke-i dalam fraksi

Lampiran 2 : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.3/VI-Set/2010

Tanggal : 4 Mei 2010

PANDUAN INVENTARISASI SEDIAAN KARBON

(

CARBON STOCK

) DI AREAL KERJA PENGELOLAAN

IZIN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI), HUTAN

ALAM (HA) DAN RESTORASI EKOSISTEM (RE)

KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

DAFTAR ISI

I. Disain Inventarisasi Karbon Hutan ... 1

1.1. Identifikasi Sumber Karbon Penting ... 1

1.2. Desain Metode Inventarisasi ... 2

1.2.1.Metode Sampling ... 2

1.2.2.Bentuk Plot... 3

1.2.3.Ukuran Plot... 4

1.2.4.Jumlah Plot... 5

1.3. Parameter yang Diukur... 6

1.3.1Biomasa ... 6

1.3.2Bahan Organik Mati………...8

II. Metode Survey Karbon Gambut... 11

2.1. Desain Survey Karbon Tanah ...11

2.2. Pengukuran Kedalaman Gambut ...11

2.3. Pemantauan Karakteristik Gambut...11

III. Persiapan dan Pelaksanaan Inventarisasi ... 13

3.1. Persiapan Survey ...13

3.1.1. Komposisi regu ...13

3.1.2 Alat yang diperlukan...13

3.1.3. Penyiapan Logistik...14

3.1.4. Rencana Akses Regu ...14

3.1.5. Pelatihan Regu...14

3.2. Pelaksanaan di Lapangan ...14

3.2.1. Mencari Titik Awal Plot...14

3.2.2. Membuat Plot dan Mengukur Biomasa...14

3.2.3. Pengambilan contoh batang mati...16

3.2.4. Konsistensi di dalam Pengukuran di Lapangan ...16

IV.Pendugaan Kandungan Karbon ... 18

4.1. Pendugaan Biomasa...18

4.1.1. Persamaan Alometrik Pohon...18

4.1.2. Penyusunan Persamaan Alometrik Lokal...19

4.1.3. Persamaan Alometrik Biomasa Akar ...19

DAFTAR GAMBAR

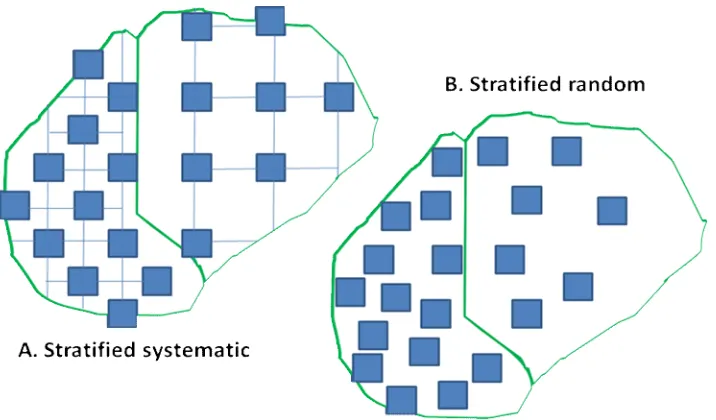

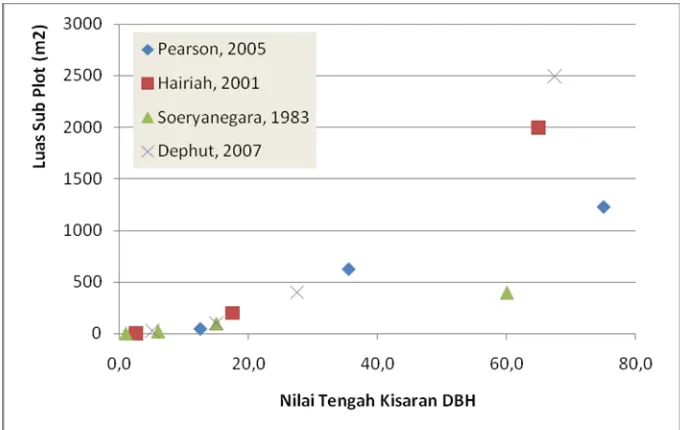

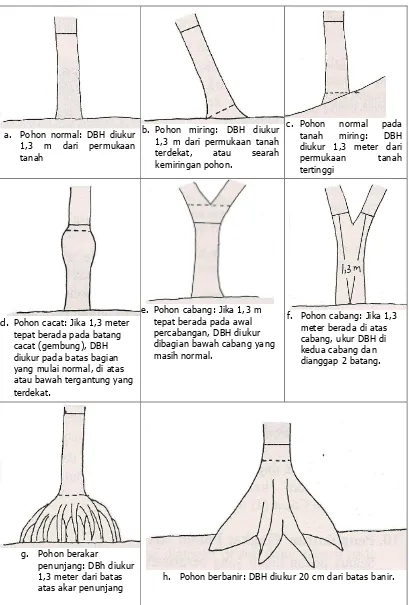

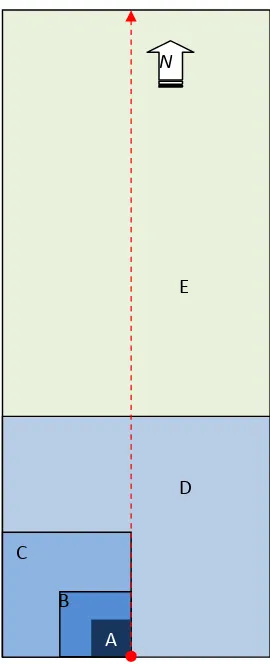

Gambar 1. Pola penentuan lokasi plot berdasarkan stratified systematic (A)

dan stratified random (B) ……….. 3 Gambar 2. Perbandingan luas plot dan kisaran DBH dari beberapa metode survey …..4 Gambar 3. Beberapa kaidah di dalam penetapan lokasi pengukuran DBH pohon……… 7 Gambar 4. Kategori tingkat keutuhan pohon mati. A: 90% biomasa tersisa,

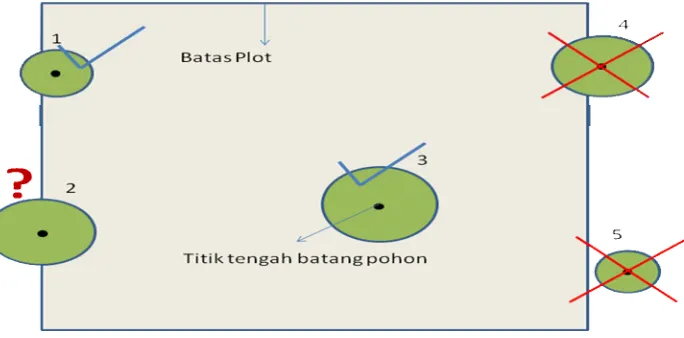

B; 80% biomasa tersisa dan C: 70% biomasa tersisa………. 8 Gambar 5. Plot pengukuran karbon ………..15 Gambar 6. Kaidah penetapan pohon “masuk” dan pohon “keluar”………16

Inventarisasi Sediaan Karbon di Areal Pengelolaan Izin HTI, HA dan RE

1

I. Disain Inventarisasi Karbon Hutan

Penghitungan karbon untuk proyek penyerapan karbon di sektor perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (Land Use Change and Forestry) maupun proyek penghindaran emisi karbon, memerlukan prosedur yang benar dan diakui secara ilmiah agar memiliki keakurasian dan presisi yang cukup baik. Metode yang digunakan biasanya dikembangkan berdasarkan metode survey potensi hutan atau analisa vegetasi yang telah lama dikembangkan oleh praktisi kehutanan. Namun beberapa pengembangan dan penyesuaian perlu dilakukan mengingat parameter yang diukur lebih banyak. Sehingga konsekuensinya adalah biaya dan waktu pelaksanaan akan menjadi lebih besar.

Upaya pendugaan karbon untuk keperluan perdagangan karbon menggunakan mekanisme REDD, perlu diterapkan dengan tingkat keakurasian dan ketepatan yang sebaik-baiknya, namun juga perlu mempertimbangkan kompensasi biaya yang ditimbulkan. Untuk itu juga disarankan agar inventarisasi karbon tersebut dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan lainnya secara parallel, seperti keberadaan satwa atau penebangan liar di hutan, sehingga dana yang digunakan menjadi lebih efektif.

1.1.Identifikasi Sumber Karbon Penting

Sumber karbon (Carbon Pool) dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu biomasa hidup, bahan organik mati dan karbon tanah IPCC (2006). Biomasa hidup dipilah menjadi 2 bagian yaitu Biomasa Atas Permukaan (BAP) dan Biomasa Bawah Permukaan (BBP). Sedangkan bahan organik mati dikelompokkan menjadi 2 yaitu: kayu mati dan serasah. Tabel 1. Definisi sumber karbon berdasarkan IPCC guideline (2006)

Sumber Penjelasan

Biomasa Atas Tanah

Semua biomasa dari vegetasi hidup di atas tanah, termasuk batang, tunggul, cabang, kulit, daun serta buah. Baik dalam bentuk pohon, semak maupun tumbuhan herbal.

Ket: tumbuhan bawah di lantai hutan yang relatif sedikit, dapat dikeluarkan dari metode penghitungan

Bawah Tanah

Semua biomasa dari akar yang masih hidup. Akar yang halus dengan diameter kurang dari 2 mm seringkali dikeluarkan dari penghitungan, karena sulit dibedakan dengan bahan organik mati tanah dan serasah.

Bahan Organik Mati

Kayu mati Semua biomasa kayu mati, baik yang masih tegak, rebah maupun di dalam tanah. Diameter lebih besar dari 10 cm Serasah Semua biomasa mati dengan ukuran > 2 mm dan diameter

kurang dari sama dengan 10 cm, rebah dalam berbagai tingkat dekomposisi.

Tanah Bahan Organik Tanah

Semua bahan organik tanah dalam kedalaman tertentu (30 cm untuk tanah mineral). Termasuk akar dan serasah halus dengan diameter kurang dari 2mm, karena sulit dibedakan.

Inventarisasi Sediaan Karbon di Areal Pengelolaan Izin HTI, HA dan RE

2 Untuk penghitungan karbon bagi proyek penghindaran deforestasi, biomasa atas-permukaan merupakan sumber karbon (carbon pool) penting yang harus diukur. Tingginya laju perubahan kandungan karbon juga menjadi kriteria penting di dalam menentukan sumber karbon yang harus diukur. Kayu mati dan serasah di hutan rawa gambut yang mudah terbakar, juga memiliki potensi menyumbang emisi yang besar (Ravindranath, 2008).

Di hutan yang terdegradasi, baik akibat penebangan dan kebakaran, masih cukup banyak dijumpai pohon mati atau batang pohon yang rebah. Sekitar 80% dari total bahan organik mati yang ada di hutan bekas terbakar merupakan pohon mati atau batang rebah. Karena itu, bahan organik mati, khususnya batang dan pohon merupakan sumber karbon penting yang perlu diperhitungkan di hutan terdegradasi yang rawan kebakaran.

Pengukuran biomasa bawah permukaan (BBP) atau akar, biasanya sangat sulit serta memakan waktu dan biaya yang besar. Di lahan gambut, akar dari pohon yang ditebang tetap terawetkan oleh kondisi anaerob dan tidak terdekomposisi. Karena itu perubahan biomasa akar di hutan gambut cenderung tidak besar dan dapat menggunakan rumus alometrik untuk pendugaannya.

1.2.Desain Metode Inventarisasi

1.2.1. Metode Sampling

Beberapa metode sampling yang umum digunakan antara lain: 1. Selective sampling

2. Simple random sampling 3. Stratified systematic sampling 4. Stratified random sampling

Penerapan stratifikasi awal menggunakan data penginderaan jauh dapat meningkatkan keakurasian dan efektifitas biaya (GOFC-GOLD, 2009). Dua metode terakhir (stratified random sampling dan stratified systematic sampling) karenanya sangat disarankan untuk digunakan di dalam pengukuran jumlah karbon di hutan tropis Indonesia yang memiliki variasi kandungan karbon yang sangat tinggi. Stratifikasi menjadi sangat efektif digunakan karena berpengaruh terhadap peningkatan homogenitas di dalam masing-masing strata. Sistem ini juga mengurangi terjadinya kemungkinan perbedaan antar plot yang tinggi. Tujuan utama di dalam penetapan stratifikasi adalah membedakan tegakan berdasarkan perbedaan volume biomasa dan kandungan karbonnya, sehingga dapat meningkatkan ketelitian dengan jumlah plot yang lebih sedikit. Untuk itu tipe dan kerapatan vegetasi serta kedalaman gambut menjadi kriteria penting di dalam stratifikasi di lahan gambut. Citra satelit resolusi sedang seperti Landsat atau SPOT dapat digunakan untuk membuat stratifikasi dari tipe dan kerapatan vegetasinya.

Inventarisasi Sediaan Karbon di Areal Pengelolaan Izin HTI, HA dan RE

3

Gambar 1. Pola penentuan lokasi plot berdasarkan stratified systematic (A) dan stratified random (B)

Keuntungan penentuan plot secara sistematik adalah memudahkan regu di lapangan di dalam pencarian plot. Namun tehnik penentuan plot secara acak (random) dapat menghindari adanya kecenderungan akibat kondisi tertentu. Seperti di hutan rawa gambut bekas tebangan yang secara historis telah diexploitasi mengikuti jalur kanal atau jalur lori (semacam lokomotif kecil). Untuk pemantauan karbon hutan, secara umum metode stratified random sampling dapat menghasilkan pendugaan yang lebih teliti dibandingkan metode lain (MacDicken, 1997).

1.2.2. Bentuk Plot

Plot bujur sangkar atau persegi panjang merupakan bentuk plot yang relatif sering digunakan di dalam analisa vegetasi hutan di Indonesia (Soeryanegara, 1983; Hinrichs, et al, 1999; Hairiah, 2001; Dephut, 2007). Hal ini karena kemudahannya di dalam memastikan pohon-pohon yang masuk dibandingkan dengan plot lingkaran. Namun plot berbentuk lingkaran juga banyak digunakan karena memiliki tingkat keterwakilan yang tinggi dibanding plot persegi dengan luas yang sama. Hanya saja biasanya pengukuran di lapangan relatif sulit atau memerlukan alat khusus untuk plot lingkaran yang lebih luas .

Plot yang terdiri dari beberapa sub-plot (combined plots atau nested plots) juga lebih sering digunakan di hutan alam tropis daripada single plot. Combined plot sangat sesuai untuk digunakan pada hutan dengan stratum tajuk yang bervariasi. Sedangkan single plotbiasa digunakan di hutan tanaman yang memiliki kelas umur yang relatif homogen.

Inventarisasi Sediaan Karbon di Areal Pengelolaan Izin HTI, HA dan RE

4 1.2.3. Ukuran Plot

Ukuran plot yang cukup luas akan meningkatkan ketelitian hasil inventarisasi. Selain itu ukuran plot di hutan alam harus lebih luas dari pada plot di hutan tanaman, yang memiliki variasi antar plot lebih rendah. Plot di hutan alam juga sebaiknya cukup luas sehingga paling tidak dapat mencakup pohon-pohon berukuran diameter besar, mengingat pohon berdiameter besar mengandung biomasa dan karbon yang besar pula.

Penghitungan khusus tentang luas plot yang diperlukan bagi sebuah proyek perdagangan karbon, mungkin dapat dilakukan. Namun hal ini akan menambah kerumitan dan tambahan pekerjaan. Pearson et al (2005) menyarankan untuk menggunakan plot-plot dengan ukuran seperti pada Table 2a, yang cukup mempertimbangkan antara ketelitian dan kesulitan di lapangan, sehingga dapat diterapkan pada proyek karbon manapun.

Gambar 2. Perbandingan luas plot dan kisaran DBH dari beberapa metode survey

Analisa perbandingan yang dilakukan terhadap 4 metode survey plot yang biasa digunakan baik untuk pemantauan karbon, vegetasi maupun potensi tegakan, menunjukkan bahwa metode survey yang digunakan oleh Departemen Kehutanan untuk Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) memiliki keterwakilan yang cukup tinggi dengan luas sub-plot terbesar 0,25 ha (Gambar 1). Bentuk sub-plot persegi panjang juga dapat mengurangi tingkat kesulitan di lapangan karena regu dapat berjalan pada jalur yang berada tepat di tengah plot (Hinrichs et al, 1998). Namun demikian, bentuk plot yang digunakan dalam kegiatan IHMB, utamanya ditujukan untuk mengetahui potensi pohon jenis komersil. Untuk pengukuran tingkat semai, semak dan serasah tidak dilakukan. Karena itu, kami memodifikasi bentuk plot yang sesuai untuk kegiatan pemantauan karbon (Gambar 2).

Inventarisasi Sediaan Karbon di Areal Pengelolaan Izin HTI, HA dan RE

5 1.2.4. Jumlah Plot

Penentuan jumlah plot sebaiknya didasari atas penghitungan statistik yang memenuhi kaidah-kaidah dan persyaratan di dalam metode pengambilan sampling. Hal ini sangat penting, karena akan menjadi persyaratan di dalam penyusunan Project Design Document (PDD). Penentuan jumlah plot (n) sebaiknya disesuaikan dengan tingkat ketelitian yang diharapkan (sampling error- SE), tingkat keragaman tiap stratum (Sh), rata-rata dari estimasi potensi karbon ( ) serta ukuran populasi dalam stratum h (Nh). Jumlah plot (n) dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut (Avery dan Buchart, 1994):

Sedangkan jumlah plot tiap stratum (nh) dapat dihitung dengan persamaan berikut:

Penentuan keragaman tiap stratum dan estimasi potensi karbon dapat dilakukan berdasarkan survey pendahuluan atau literatur dari penelitian sebelumnya. Sampling error sebesar 10% biasanya cukup atau dalam kisaran 5% - 20%. Nilai “t” diperoleh dari tabel statistik t-student dalam selang kepercayaan 95%, atau untuk memudahkan, biasanya digunakan nilai 2.

Inventarisasi Sediaan Karbon di Areal Pengelolaan Izin HTI, HA dan RE

6 1.3. Parameter yang Diukur

1.3.1. Biomasa Pohon

Bentuk hidup (life form) pohon mulai tingkat pancang, tiang, pohon kecil dan pohon besar, dicatat jenis dan diameter setinggi dada (DBH-Diameter at Breast Height). Di sektor kehutanan, pengukuran DBH diterapkan pada ketinggian tetap yaitu 1,3 m atau untuk pohon yang tidak normal, pengukuran dilakukan pada tempat yang ditentukan (Gambar 3). Data yang dikumpulkan untuk adalah :

1. No Pohon : nomor urut pengukuran pohon

2. Nama Pohon: nama lokal pohon (sesuaikan dengan daftar nama lokal) 3. Diameter :diameter pohon setinggi dada (DBH) dalam centimeter (cm). 4. Keterangan : diisi semua informasi terkait dengan kondisi pohon, misal: mati,

berbanir 2 meter atau memiliki akar nafas setinggi 70 cm. Semai

Untuk semai pohondengan tinggi kurang dari atau sama dengan 1,5 m, dicatat pula nama lokal dan jumlahnya.

Semak dan Herba

Perkirakan persen kerapatan vegetasi, tinggi rata-rata serta vegetasi dominan.

Palem

Semua jenis palem yang memiliki diameter dalam kisaran batas diameter plot, dicatat nama, DBHdan ukur tinggi bebas cabangdan tinggi total.

Liana dan Rotan

Semua liana dan rotan yang masuk dalam plot B, dicatat nama, diameterdan perkiraan panjang.

Inventarisasi Sediaan Karbon di Areal Pengelolaan Izin HTI, HA dan RE

7 a. Pohon normal: DBH diukur

1,3 m dari permukaan tanah

b. Pohon miring: DBH diukur 1,3 m dari permukaan tanah terdekat, atau searah kemiringan pohon.

c. Pohon normal pada tanah miring: DBH diukur 1,3 meter dari permukaan tanah tertinggi

d. Pohon cacat: Jika 1,3 meter tepat berada pada batang cacat (gembung), DBH diukur pada batas bagian yang mulai normal, di atas atau bawah tergantung yang terdekat.

e. Pohon cabang: Jika 1,3 m tepat berada pada awal percabangan, DBH diukur dibagian bawah cabang yang masih normal.

f. Pohon cabang: Jika 1,3 meter berada di atas cabang, ukur DBH di kedua cabang dan dianggap 2 batang.

g. Pohon berakar

penunjang: DBh diukur 1,3 meter dari batas atas akar penunjang

h. Pohon berbanir: DBH diukur 20 cm dari batas banir.

Gambar 3. Beberapa kaidah di dalam penetapan lokasi pengukuran DBH pohon.

Inventarisasi Sediaan Karbon di Areal Pengelolaan Izin HTI, HA dan RE

8 1.3.2. Bahan Organik Mati

Pohon mati

Pohon mati adalah semua pohon yang telah menunjukkan berhentinya proses asimilasi, yang ditandai dengan matinya jaringan-jaringan sel pada kulit dan batang, dan pohon tersebut masih berdiri tegak. Semua pohon mati yang diameternya masuk dalam plot ukur, tentukan sebelumnya tingkat keutuhannya. Jika tingkat keutuhan A, maka cukup diukur DBH dan nama lokal jika mungkin. Untuk tingkat keutuhan B dan C diukur diameter pangkal dan diameter bebas cabang.

Gambar 4. Kategori tingkat keutuhan pohon mati. A: 90% biomasa tersisa, B; 80% biomasa tersisa dan C: 70% biomasa tersisa.

Batang rebah

Batang rebah adalah semua pohon mati atau bagiannya yang sudah rebah dengan diameter lebih dari 10 cm. Semua batang rebah yang masuk dalam plot, dicatat diameter pangkal; diameter ujung; diameter growong, panjang total; tingkat pelapukan dan jika memungkinkan nama lokal. Jika hanya sebagian yang masuk dalam plot, maka ukur dan catat bagian yang masuk plot saja. Tingkat pelapukan dikategorikan menjadi 3 kelas yaitu, bagus, sedang dan lapuk yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bagus: jika dipukul dengan sisi tumpul parang, parang terpental dan masih terdengan suara nyaring.

2. Sedang: jika dipukul dengan sisi tumpul parang, suara tidak nyaring dan parang sedikit menancap

3. Lapuk: Jika dipukul dengan sisi tumpul parang, parang sebagian besar menancap pada batang.

Inventarisasi Sediaan Karbon di Areal Pengelolaan Izin HTI, HA dan RE

9 Serasah … Serasah

Inventarisasi Sediaan Karbon di Areal Pengelolaan Izin HTI, HA dan RE

10

II. Metode Survey Karbon Gambut

Lahan gambut menyimpan karbon dalam bentuk tanah organik yang sangat besar. Dalam kondisi terdegradasi, lahan gambut menjadi areal dengan tingkat kerawanan kebakaran yang sangat tinggi (Solichin, 2007). Selain itu pembukaan kanal di lahan gambut juga dapat meningkatkan emisi karbon akibat adanya pelapukan (Uryu, Y. et al. 2008). Karena itu karbon tanah di lahan gambut juga merupakan salah satu sumber karbon yang penting untuk diukur dan dimonitor.

2.1. Desain Survey Karbon Tanah

Kawasan hutan merang merupakan hutan rawa gambut yang memiliki ketebalan gambut antara 0,5 m hingga lebih dari 5,5 m. Peta kedalaman gambut di kawasan merang pernah dibuat berdasarkan extrapolasi dari data pengeboran gambut yang ada (Mott, 2006). Namun, diperlukan data pengeboran gambut tambahan khususnya di wilayah blok MRPP. Lokasi plot pengeboran akan dilakukan di lokasi yang sama dengan plot survey karbon hutan. Selain itu juga dilakukan pengeboran di beberapa titik sepanjang jalan menuju plot. Dengan demikian, diharapkan memiliki penyebaran yang lebih merata dibandingkan dengan menggunakan metode pengeboran dalam jalur.

2.2. Pengukuran Kedalaman Gambut

Untuk mengukur kedalaman gambut diperlukan bor gambut yang dapat mencapai batas terdalam gambut. Karena itu diperlukan referensi kedalaman gambut bedasarkan hasil penelitian dan survey gambut sebelumnya. Karena itu minimal panjang bor gambut yang perlu dibawa adalah 6 atau 7 meter.

Pengeboran dilakukan di titik yang telah direncanakan untuk dibor. Pengeboran dilakukan secara bertahap, sesuai dengan panjang besi penyambung (extension rod) yang biasanya sepanjang 1 m. Setiap penambahan kedalaman 1 meter, bor dicabut untuk mengetahui keberadaan tanah lempung atau liat. Jika belum mencapai tanah, tambahkan lagi besi penyambung, hingga mencapai batas tanah. Catat batas kedalaman gambut. Gunakan meteran untuk mengukur panjang ujung bor yang ditutupi tanah. Panjang tersebut digunakan untuk mengurangi panjang total bor gambut dan besi penyambung yang digunakan, sehingga diperoleh nilai kedalaman gambut. Selain itu pengukuran kedalaman permukaan air tanah juga dapat dilakukan dengan mengukur jarak antara batas besi penyambung yang terkena air dengan bagian paling atas bor.

2.3. Pemantauan Karakteristik Gambut

Karakteristik gambut, khususnya tingkat kematangan gambut dapat diketahui secara fisik di lapangan. Gambut yang lebih matang, biasanya memeiliki tingkat kerapatan karbon yang lebih tinggi. Penetapan tingkat kematangan gambut di lapangan di lakukan dengan prosedur sebagai berikut :

Inventarisasi Sediaan Karbon di Areal Pengelolaan Izin HTI, HA dan RE

11 Ambil segenggam gambut yang akan diketahui tingkat kematangannya.

Peras dengan tangan secara perlahan hingga gambut sulit diperas lagi.

Perhatikan gambut yang tersisa untuk menentukan tingkat kematangan menggunakan kriteria sebagai berikut :

1. Saprik (matang): gambut yang tersisa kurang dari 1/3 jumlah gambut semula

2. Hemik (Setengah matang): gambut yang tersisa antara 1/3 hingga 2/3 dari gumpalan gambut semula

3. Fibrik (mentah): gambut yang tersisa lebih dari 2/3 gumpalan gambut sebelumnya

Inventarisasi Sediaan Karbon di Areal Pengelolaan Izin HTI, HA dan RE

12

III. Persiapan dan Pelaksanaan Inventarisasi

3.1. Persiapan Survey

3.1.1. Komposisi regu

Dalam satu regu inventarisasi karbon, terdapat dua sub-regu yang bertugas untuk pengukuran biomasa atas permukaan dan pengukuran kedalaman gambut. Komposisi untuk sub regu biomasa, meliputi:

1. Ketua regu: bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inventarisasi secara keseluruhan, serta bertugas mencatat dan mengisi tally sheet. Ketua regu juga bertanggung jawab di dalam pencarian plot dengan GPS serta mengarahkan anggota perintis menuju plot.

2. Perintis: sebanyak 2 orang, membuat rintisan menuju titik awal plot, serta membuat plot ukur dan membantu pengukuran.

3. Pengenal Jenis: sebanyak 1 orang melakukan identifikasi jenis pohon dan tumbuhan lain serta membantu pengukuran dan pemasangan pita riap. 4. Pengukur: sebanyak 1 orang, melakukan pengukuran dan penimbangan

biomasa dan memasang pita riap.

Inventarisasi Sediaan Karbon di Areal Pengelolaan Izin HTI, HA dan RE

13 Alat Pengukuran Gambut

1. GPS 1 buah untuk pencarian titik awal. 2. Parang 1 buah untuk merintis

3. Bor gambut (perkirakan tingkat kedalaman paling dalam berdasarkan literatur atau penelitian sebelumnya. Pastikan panjang besi penyambung yang dibawa cukup panjang untuk mencapai lapisan tanah pada bagian terdalam).

4. Meteran (1 meter)

5. Tally sheet untuk mencatat data hasil pengukuran 3.1.3. Penyiapan Logistik

Logistik akan disuplai secara berkala. Karena itu diperlukan tim penyuplai logistik untuk keperluan regu.

3.1.4. Rencana Akses Regu

Akses bagi regu untuk menjangkau plot-plot yang akan diukur, perlu direncanakan sebelumnya. Paling tidak disediakan peta penyebaran plot yang dilengkapi dengan jalur aksesibilitas, seperti jalan, sungai atau kanal.

3.1.5. Pelatihan Regu

Pelatihan perlu dilakukan bagi anggota regu yang akan dilibatkan. Selain pelatihan pelaksanaan inventarisasi, juga diperlukan pelatihan pengenalan jenis pohon bagi para pengenal jenis. Sehingga diharapkan kualitas data yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan konsisten.

3.2. Pelaksanaan di Lapangan

3.2.1. Mencari Titik Awal Plot

GPS akan sangat bermanfaat bagi regu di dalam pencarian titik awal plot. Gunakan GPS yang memiliki kemampuan untuk memasukkan peta yang kita miliki. Sehingga regu di lapangan tidak perlu membawa serta peta selama pencarian plot dengan memanfaatkan akses yang tersedia. Namun paling tidak, semua titik koordinat plot sebelumnya dimasukkan ke dalam GPS. Sehingga kepala regu dan perintis cukup memanfaatkan fasilitas GOTO, FIND atau NAVIGATE untuk mencari plot yang akan dituju, dan selanjutnya mengikuti arah yang ditunjukkan GPS.

3.2.2. Membuat Plot dan Mengukur Biomasa Sub Plot A (2 m x 2 m)

Pastikan di dekat titik awal, semua semai dan semak tidak ditebas. Pasang patok yang ditandai dengan cat di titik awal.

Buat plot ukuran 2 m x 2 m di sebelah Barat jalur utama. Gunakan meteran dan kompas. Pasang patok di setiap ujungnya

Inventarisasi Sediaan Karbon di Areal Pengelolaan Izin HTI, HA dan RE

14 Semua herba atau semak dicatat tingkat kerapatan vegetasinya (%),

rata-rata tinggi vegetasi(cm) dan jenis vegetasi dominan. Ukur dan catat ketebalan rata-rata serasah (cm).

Kumpulkan semua serasah (2 cm < diameter < 10 cm) yang masuk dalam plot ke dalam karung, lalu timbang berat basahnya(gr).

Letakkan kembali serasah ke dalam plot. Sub Plot B (5 m x 5 m)

Dari titik awal, buat sub-plot B dengan menggunakan meteran dan kompas agar bentuk dan ukuran plot lebih akurat. Pastikan semua tumbuhan (pohon, liana,

palem) berukuran 5 cm < DBH < 10 cm teramati dan diukur

Pasang pita riap pada DBH semua pohon yang diukur dan beri tanda dan nomor pada pohon. Pohon mati dicatat tingkat keutuhan dan DBH

(untuk tingkat keutuhan A). Sedangkan untuk tingkat keutuhan B dan C, ukur diameter pangkal batang, diameter ujung bebas cabang dan tingginya.

Sub Plot C (10 m x 10 m)

Dari titik awal, buat sub plot C di sebelah Barat jalur utama. Gunakan kompas dan meteran. Pastikan semua tumbuhan berukuran diameter

lebih dari 10 cm dan kurang dari sama dengan 20 cm, teramati dan diukur.

Pasang pita riap pada DBH semua pohon yang diukur dan beri tanda dan nomor pada pohon.

Gambar 5. Plot pengukuran karbon

Catat semua kayu mati (tegak dan rebah) 10 cm < diameter < 30 cm. Pohon mati tegak: ukur DBH, Tinggi Bebas Cabang (TBC) dan tingkat keutuhan. Kayu mati rebah ukur diameter pangkal (D1), diameter ujung (D2), diameter growong (Dg), panjang batang (cm) serta tingkat pelapukan (%).

Sub Plot D (20 m x 20 m)

Buat sub-plot D dengan jalur utama berada tepat di tengah.

Pastikan semua tumbuhan berukuran diameter lebih dari 20 cm dan kurang dari sama dengan 35 cm, teramati dan diukur.

Inventarisasi Sediaan Karbon di Areal Pengelolaan Izin HTI, HA dan RE

15 Termasuk pohon mati dan kayu rebah. Catat semua kayu mati (tegak dan

rebah) diameter > 30 cm. Pohon mati tegak: ukur DBH, Tinggi Bebas Cabang (TBC) dan tingkat keutuhan. Kayu mati rebah ukur diameter pangkal (D1), diameter ujung (D2), Diameter Growong (Dg) panjang serta tingkat pelapukan (%).

Sub Plot E (20 m x 125 m)

Buat sub-plot E dengan jalur utama berada tepat di tengah sepanjang plot. Pastikan semua tumbuhan berukuran diameter lebih dari 35 cm, teramati dan

diukur. Pasang pita riap pada DBH semua pohon yang diukur dan beri tanda dan nomor pada pohon.

3.2.3. Pengambilan contoh batang mati

Tingkat pelapukan pada batang mati rebah sangat berbeda satu sama lain. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap kandungan karbon yang tersimpan. Untuk itu diperlukan informasi tambahan mengenai tingkat kerapatan kayu rebah yang berpengaruh terhadap kandungan karbon. Untuk memudahkan di lapangan, tingkat pelapukan dipilah menjadi 3 kategori:

Dari 3 kelompok pelapukan tersebut, kumpulkan masing-masing 10 contoh batang. Gunakan gergaji untuk memotong kayu. Ambil potongan melingkar penuh batang selebar 2-3 cm. Simpan dalam amplop dan beri tanda (nomor plot, sub plot dan no batang).

3.2.4. Konsistensi di dalam Pengukuran di Lapangan

Kualitas hasil inventarisasi akan sangat dipengaruhi oleh implementasi di lapangan. Karenanya, pengambil data di lapangan dituntut agar selalu konsisten di dalam pengukuran biomasa. Beberapa kaidah perlu disusun dan dipahami agar tiap regu yang melakukan pengambilan data dapat melakukannya dengan cara yang sama dan konsisten. Antara lain di dalam penentuan posisi pengukuran diameter serta penetapan pohon masuk atau keluar plot.

Gambar 6. Kaidah penetapan pohon “masuk” dan pohon “keluar”.

Inventarisasi Sediaan Karbon di Areal Pengelolaan Izin HTI, HA dan RE

Inventarisasi Sediaan Karbon di Areal Pengelolaan Izin HTI, HA dan RE

17

IV. Pendugaan Kandungan Karbon

4.1. Pendugaan Biomasa

4.1.1. Persamaan Alometrik Pohon

Sebagian besar karbon hutan di atas-permukaan berasal dari biomasa pohon. Tabel volume biomasa berdasarkan persamaan alometrik sangat membantu di dalam perhitungan biomasa dan karbon di atas tanah. Hal ini dikarenakan sulitnya pengukuran tinggi pohon selama inventarisasi hutan, sehingga menyebabkan kesalahan yang sangat besar jika digunakan untuk penghitungan karbon. Karena itu, persamaan alometrik meningkatkan akurasi pendugaan karbon dan memudahkan proses pelaksanaan inventarisasi hutan.

Beberapa persamaan alometrik yang dapat digunakan untuk hutan tropis telah disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan secara global maupun lokal.

BP= 0,11 ρD 2,62berdasarkan penelitian di hutan sekunder dataran rendah Jambi (Kettering, 2001)

BP= 0,19 ρ D 2,37 berdasarkan penelitian di hutan rawa gambut Riau (Istomo, 2002; Murdiyarso, 2004)

BP = 0,118 D 2,53hutan tropis lembab dengn CH antara 1500-4000 mm per tahun (Brown, 1997)

BP =ρ* exp (-1,239 + 1.980 ln (D) + 0.207 (ln (D))2 - 0.0281 (ln(D))3) untuk hutan basah berdasarkan data hasil penelitian hutan tropis di seluruh dunia (Chave, 2005).

Ket: BP= Biomasa Pohon (kg per pohon) ρ= Berat jenis pohon (g/cc)

D = Diameter setinggi dada (cm)

Data berat jenis sangat penting, untuk memberikan informasi tentang variasi kandungan biomasa dalam tiap-tiap jenis pohon. Karenanya sangat disarankan untuk mengintegrasikan data berat jenis kedalam model pendugaan alometrik (Kettering, 2001). Data berat jenis pohon-pohon hutan tropis telah dikompilasi oleh ICRAF South East Asia:

http://www.worldagroforestry.org/sea/Products/AFDbases/WD/Index.htm atau dalam lampiran Bab 4 dalam IPCC Guidelines (IPCC, 2006).

Sebelum menerapkan penghitungan biomasa menggunakan persamaan di atas, sangat dianjurkan untuk membandingkannya dengan data pengukuran langsung pada beberapa contoh pohon yang berada pada ekosistem hutan yang akan diukur.

Inventarisasi Sediaan Karbon di Areal Pengelolaan Izin HTI, HA dan RE

18 Jika terdapat perbedaan kurang dari 10%, maka persamaan tersebut dapat digunakan. Jika lebih dari 10%, sebaiknya menggunakan persamaan alometrik yang dikembangkan secara lokal.

4.1.2. Penyusunan Persamaan Alometrik Lokal

Untuk menyusun persamaan alometrik lokal merupakan kegiatan yang memakan waktu dan biaya, serta dilakukan dengan metode destruktif atau dengan cara ditebang. Namun penggunaan persamaan alometrik lokal berdasarkan tipe hutan yang sesuai dapat meningkatkan keakurasian pendugaan biomasa. Cara menyusun tabel biomasa dengan metode destruktif, telah dijelaskan di beberapa literature (Kettering, 2001; Pearson, 2005; dan Ravindranath, 2008).

Penting untuk mendapatkan persamaan alometrik lokal yang disusun dengan metode penebangan dan penimbangan langsung di tipe hutan yang sama. Hal ini dapat meningkatkan keakurasian dan mengurangi tingkat uncertainty. Namun, belum banyak persamaan alometrik yang disusun berdasarkan penelitian di hutan rawa gambut di Indonesia. Karena itu, penelitian mengenai persamaan alometrik di hutan rawa gambut akan memberikan kontribusi yang besar di dalam peningkatan keakurasian pendugaan karbon di hutan rawa gambut Indonesia.

Persamaan alometrik hutan rawa gambut bekas tebangan dan bekas terbakar juga telah dikembangkan oleh proyek MRPP. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan HTI PT. Rimba Hutani Mas yang memiliki areal berbatasan dengan lokasi proyek MRPP. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh persamaan alometrik di bawah ini.

Persamaan alometrik di hutan rawa gambut bekas tebangan : BP = 0,206284 D 2,4511

Persamaan alometrik di hutan rawa gambut bekas tebangan dan terbakar : BP = 0,153108 D 2,4

4.1.3. Persamaan Alometrik Biomasa Akar

Untuk pendugaan kandungan biomasa akar, dapat digunakan metode root to shoot ratio atau rasio perbandingan dengan biomasa atas permukaan (BAP). IPCC (2003) juga telah mempublikasikan tabel rasio global untuk pendugaan biomasa bawah permukaan.