BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Tindakan pembersihan dan pembentukan saluran akar adalah salah satu tahap terpenting. Cleaning adalah tindakan pengambilan dan pembersihan seluruh jaringan pulpa serta jaringan nekrotik yang dapat memberi kesempatan tumbuhnya kuman. Shaping yaitu tindakan pembentukan saluran akar untuk persiapan pengisian. Selain itu, pemakaian instrumen serta medikamen saluran akar juga harus diperhatikan. Penggunaan bahan medikamen dalam perawatan endodonti merupakan salah satu langkah yang penting.7

Suatu bahan medikamen saluran akar yang ideal diharapkan mampu megeliminasi bakteri dalam saluran akar yang tidak tereliminasi pada prosedur eliminasi, mampu mengurangi rasa sakit maupun inflamasi periradikular, mampu mengeliminasi eksudat apikal, serta mencegah resopsi akar dan infeksi ulang.7

Secara historis, bahan medikamen yang digunakan selama ini yakni bahan yang berbasis fenol, seperti formocresol, camphorated monoparachlorophenol (CMCP), metacresyl acetate, eugenol dan thymol. Formocresol merupakan kombinasi formaline dan tricresol dengan perbandingan 1:1. Formocresol serta bahan yang berbasis fenol lainnya memiliki daya hambat terhadap bakteri namun efeknya hanya beberapa waktu saja.18

Medikamen ini (terutama golongan fenol) tidak lagi direkomendasikan karena bersifat antigenik dan sitotoksik, sehingga menyebabkan nekrosis dan peradangan. Selain itu, fungsinya sebagai antimikroba hanya sebentar saja, sehingga tidak

bermanfaat sama sekali jika digunakan sebagai medikamen antar kunjungan.18,19 Setelah instrumentasi pada pulpa yang nekrosis, direkomendasikan memakai kalsium hidroksida. Efek antimikrobanya antar-kunjungan lebih kuat dibandingkan dengan material yang telah disebutkan di atas.9,10

2.1Bahan Medikamen Saluran Akar

Fungsi antimikroba dari medikasi intrakanal antar kunjungan adalah hal yang sangat penting. Mikroorganisme yang masih tertinggal akan berkembang biak. Sesungguhnya, pernah dianggap bahwa keberhasilan perawatan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, bergantung pada medikamen yang diletakkan dalam saluran akar pada waktu antar kunjungan. 8,9

Adanya bakteri tidak hanya menyebabkan lesi periapikal, tetapi juga turut dalam mekanisme pertahanan lesi tersebut. Tindakan medikasi intrakanal merupakan tahap perawatan endodonti yang penting sebab jika diabaikan dapat menyebabkan kegagalan perawatan.19,20

Jadi medikamen saluran akar ditujukan untuk (1) memperoleh aktivitas antimikroba di pulpa dan periapeks, (2) menetralkan sisa-sisa debris di saluran akar dan menjadikannya inert, (3) mengontrol dan mencegah nyeri pasca perawatan.8

Bahan medikamen saluran akar yang telah dipakai selama ini antara lain: a. Bahan berbasis fenol

Terbagi atas parachlorophenol, champhorated monoparachlorophenol (CMPC), metyl acetate, eugenol dan thymol, memiliki daya antimikrobial, tetapi tidak

bertahan lama, menimbulkan bau tidak sedap, toksik terhadap jaringan dan melemahkan sifat bahan tumpatan.18

b. Kombinasi antibiotik-steroid

Memiliki efek bakterisida yang kuat terhadap bakteri. Mengandung

kortikosteroid yang berguna mengurangi peradangan dan antibiotik untuk menghambat pertumbuhan bakteri saluran akar. Tetapi keberadaan kedua kandungan tersebut perlu diperhatikan mengingat efek samping yang ditimbulkan dari kandungan kortikosteroid akan menurunkan kemampuan regenerasi sel dan jaringan serta menghambat pembentukan fibroblast dan antibodi. Kandungan antibiotikanya juga berakibat kurang baik untuk pemakaian jangka panjang.18

c. Formokresol

Merupakan kombinasi formaline dan tricresol dalam perbandingan 1:2 atau 1:1. Formokresol merupakan bahan medikamen yang tidak spesifik dan sangat efektif terhadap mikroorganisme aerob dan anaerob yang ditemukan dalam saluran akar. Tetapi formokresol disebutkan juga menghasilkan iritasi derajat tinggi dan menyebabkan nekrosis yang bertahan selama 2-3 bulan, sehingga bersifat toksik.18

d. Kalsium hidroksida

Kalsium hidroksida (Ca(OH)2) telah digunakan sejak 1920 sebagai bahan

medikamen saluran akar. Kalsium hidroksida saat ini merupakan medikamen saluran akar yang paling sering digunakan.9,10

Kalsium hidroksida terbukti sebagai bahan biokompatibel, pH bahan kalsium hidroksida berkisar antara 12,5-12,8. Kalsium hidroksida memiliki kelarutan yang rendah terhadap air, serta tidak dapat larut dalam alkohol. Karena sifat yang

dimilikinya, kalsium hidroksida dinilai efektif dalam melawan mikroba anaaerob yang berada pada pulpa gigi yang nekrosis. Keuntungan lain adalah bahan kalsium hidroksida memiliki keefektifan dalam waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan bahan medikamen lainnya, dan pada beberapa kasus perawatan saluran akar bahan ini dapat bertahan selama beberapa bulan dalam saluran akar .9,10

Mekanisme antimikroba Ca(OH)2 terjadi dengan pemisahan ion calcium dan hydroxyl ke dalam reaksi enzimatik pada bakteri dan jaringan, menginhibisi replikasi DNA serta bertindak sebagai barrier dalam mencegah masuknya bakteri dalam sistem saluran akar. Ion hydroxyl akan mempengaruhi kelangsungan hidup bakteri anaerob. Difusi ion hydroxyl (OH-) menyebabkan lingkungan alkaline sehingga tidak kondusif bagi pertahanan bakteri dalam saluran akar. Ion calcium memberi efek terapeutik yang dimediasi melalui ionchannel.9

Walaupun demikian, dari beberapa penelitian, didapati bahwa Ca(OH)2 juga

memiliki beberapa kelemahan. Menurut Tam et al, (1989) kalsium hidroksida juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya kekuatan kompresif yang rendah sehingga dapat berpengaruh pada kestabilan kalsium hidroksida terhadap cairan di dalam saluran akar yang akhirnya dapat melarutkan bahan medikamen saluran akar. Selain itu, Haapasalo et al dan Porteiner et al melaporkan bahwa dentin dapat menginaktifkan aktivitas antibakteri kalsium hidroksida, hal ini berkaitan dengan kemampuan buffer dentin yang menghambat kerja kalsium hidroksida. Kemampuan buffer dentin menghambat terjadinya kondisi alkaline yang dibutuhkan untuk membunuh bakteri, juga menghambat penetrasi ion hydroxyl ke jaringan pulpa.10 Begitu juga penelitian Peters et al, (2002) menunjukkan jumlah saluran akar yang

positif mengandung bakteri meningkat setelah perawatan saluran akar dengan kalsium hidroksida.10 Disebutkan juga semakin lama Ca(OH)

2 digunakan sebagai

medikamen pada gigi dewasa muda, semakin meningkatkan resiko terjadinya fraktur akar. Kalsium hidroksida menyebabkan resopsi interna sehingga gigi mudah fraktur.12

Gomes et al, 2002 beranggapan bahwa walaupun kalsium hidroksida direkomendasikan sebagai bahan medikasi intrakanal pada perawatan periodontitis apikalis, bukan berarti bahwa pemakaian kalsium hidroksia dapat digunakan secara universal, karena kalsium hidroksida tidak menunjukkan kemampuan yang sama terhadap seluruh bakteri.21

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa penemuan-penemuan bahan perawatan saluran akar selama ini menggunakan bahan sintetis yang memiliki efek antibakteri yang tinggi, tetapi mempunyai efek samping terhadap jaringan gigi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan bahan alami bersifat biokompatibel terhadap saluran akar.

2.2 Fusobacterium nucleatum sebagai salah satu bakteri yang terdapat pada infeksi saluran akar

Penelitian telah membuktikan bahwa Fusobacterium nucleatum, adalah flora normal rongga mulut dan merupakan salah satu bakteri penyebab infeksi saluran akar yang simpomatik.1,3

Menurut taksonominya, Fusobacterium nucleatum diklasifikasikan berdasarkan: Kingdom : Bacteria Filum : Fusobacteria Famili : Bacteriodaceae Genus : Fusobacterium

Spesies: Fusobacterium nucleatum.3

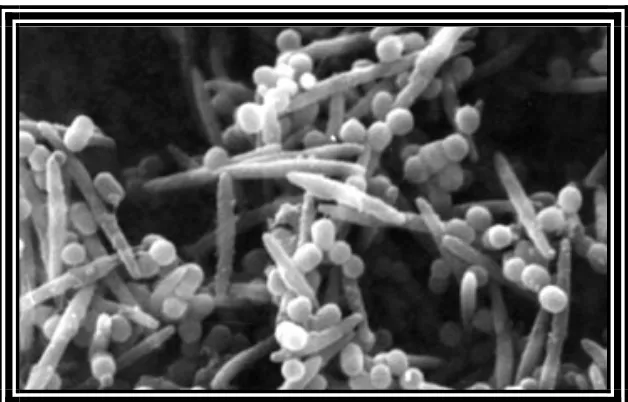

F.nucleatum adalah bakteri obligat anaerob gram negatif yang tidak berspora dan non motil. Selnya berbentuk batang, dengan bagian ujung yang tajam dan panjang yang bervariasi. F.nucleatum memerlukan media yang baik untuk tumbuh dan biasanya tumbuh subur pada media yang mengandung trypticase, peptone dan ekstrak ragi.F.nucleatum menggunakan asam amino untuk menghasilkan energi serta menggunakan glukosa untuk reaksi biosintesis molekul interseluler.3

Gambar 1. Koloni Fusobacterium nucleatum

dengan scanning electron micrograph.7

Penelitian Jacinto RC et al (2003) dari 48 saluran akar gigi diisolasi bakteri obligat anaerob sebesar 74,77%. Bakteri yang mendominasi hasil penelitiannya

adalah Fusobacterium necrophorum (15 kasus), Anaerococcis prevotii (14 kasus), Peptostreptococcus (13 kasus), Streptococcus sanguis (11 kasus) dan Fusobacterium nucleatum (11 kasus).

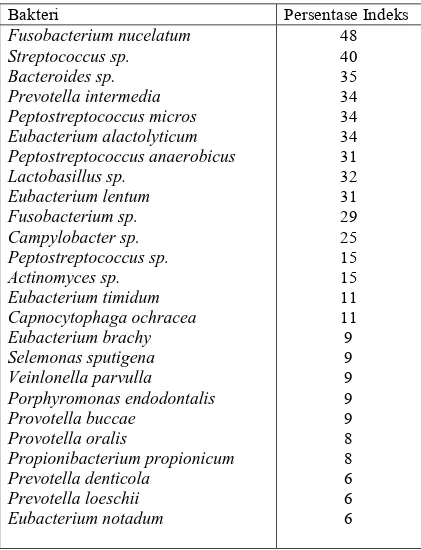

Tabel 1. Bakteri yang diisolasi dari saluran akar gigi dengan lesi apikal.2

Bakteri Persentase Indeks

Fusobacterium nucelatum Streptococcus sp. Bacteroides sp. Prevotella intermedia Peptostreptococcus micros Eubacterium alactolyticum Peptostreptococcus anaerobicus Lactobasillus sp. Eubacterium lentum Fusobacterium sp. Campylobacter sp. Peptostreptococcus sp. Actinomyces sp. Eubacterium timidum Capnocytophaga ochracea Eubacterium brachy Selemonas sputigena Veinlonella parvulla Porphyromonas endodontalis Provotella buccae Provotella oralis Propionibacterium propionicum Prevotella denticola Prevotella loeschii Eubacterium notadum 48 40 35 34 34 34 31 32 31 29 25 15 15 11 11 9 9 9 9 9 8 8 6 6 6

Pada tabel 1 terlihat berbagai spesies yang diisolasi dari saluran akar gigi dengan lesi periapeks. Fusobacterium nucleatum menempati urutan pertama sebagai isolat dominan, dengan persentase insidens 48%.

Fusobacterium nucleatum adalah bakteri yang umum diisolasi pada plak gigi. Fusobacterium nucleatum juga sering dihubungkan dengan infeksi periodontal, dapat juga menginfeksi kepala dan leher, dada, paru-paru, hati, dan perut.3

Membran luar bakteri ini mempunyai karakteristik bakteri gram negatif. Sel bakteri dilindungi oleh membran luar dan dalam yang dipisahkan oleh ruang periplasmik yang mengandung lapisan peptidoglikan. Pada umumnya, membran dalam bakteri gram negatif merupakan dua lapisan fosfolipid yang simetris dimana perbandingan fosfolipid dan protein sama besar. Membran luar berfungsi sebagai penyaring molekul dan merupakan membran asimetrik yang terdiri dari lapisan fosfolipid, lipopolisakarida, lipoprotein dan protein.3

Kompleks lipopolisakarida secara umum dikaitkan sebagai zat endotoksin yang dapat menyebabkan biological effects yaitu aktivasi komplemen, sitotoksisitas, dan resopsi tulang. Lipopolisakarida memegang peranan penting dalam proses perlekatannya dan mampu larut dalam saliva. Lipopolisakarida yang diproduksi oleh F.nucleatum memungkinkan bakteri ini melekat pada struktur hidroksiapatit, serum dan sementum. Hal ini menunjukkan bahwa lipopolisakarida dari F.nucleatum memegang peranan penting dalam proses perlekatannya, bukan hanya pada epitel, tetapi juga permukaan gigi.3

Polisakarida yang dihasilkan F.nucleatum merupakan potent agent yang dapat menyebabkan pembentukan antibodi host walau hanya dalam konsentrasi yang sangat

rendah. Bakteri gram negatif anaerob sering sekali diisolasi dari gigi dengan infeksi saluran akar, oleh karena itu endotoksin bakteri mungkin menyebabkan iritasi jaringan periapikal dan berperan penting dalam patogenesis lesi inflamasi dan pulpa.3

Sebagian besar bakteri spesies F.nucleatum menghasilkan asam butirat dan mengubah treonin menjadi asam propionat. Butirat, propionat dan ion amonium merupakan produk hasil metabolisme F.nucleatum yang dapat menghambat proliferasi sel fibroblas pada gingiva. Kejadian ini memberikan jalan bagi F.nucleatum untuk melakukan penetrasi ke epitel gingiva. Asam butirat yang dihasilkan juga dapat mengiritasi jaringan.3

Pada keadaan defisiensi nutrisi, F.nucleatum mampu memecah kandungan glukosa dari struktur interseluler dan memanfaatkannya sebagai sumber energi. Hal ini akan mendorong bakteri lain berpindah pada sekitar permukaan sel F.nucleatum dan selanjutnya berikatan dengan dinding sel F.nucleatum. Secara in vivo ditemukan hubungan antara F.nucleatum dengan P.gingivalis oleh karena hubungan interaksinya akan menghasilkan enzim proteolitik dan agregasi kedua bakteri ini menghasilkan efek sinergisme, yang terjadi pada kasus infeksi endo-perio.3,6

Gambar 2. Agregasi F.nucleatum (bentuk batang)

dan P.gingivalis (bentuk kokus) dengan scanning electron micrograph 5.

2.3 Tanaman Mahkota Dewa

Bahan alami (khususnya tumbuh-tumbuhan) merupakan keanekaragaman hayati yang masih sangat sedikit menjadi subjek penelitian ilmiah di Indonesia, padahal Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia dengan lebih kurang 30.000 jenis tumbuh-tumbuhan berikut biota lautnya. Dari sekian besar jumlah tersebut, baru sekitar 940 spesies yang diketahui bersifat terapeutik melalui penelitian ilmiah dan hanya sekitar 180 spesies di antaranya yang telah dimanfaatkan dalam temuan obat tradisional oleh industri obat tradisional Indonesia.15

Tanaman mahkota dewa (Phaleria macrocarpa [Scheff.] Boerl.) merupakan tamanan obat yang sudah dikenal dan saat ini semakin diminati masyarakat. Asal tanaman mahkota dewa masih belum diketahui. Menilik nama botaninya Phaleria papuana, banyak orang yang memperkirakan tanaman ini populasi aslinya dari tanah Papua, Irian Jaya. Dan dewasa ini, pengobatan dengan memanfaatkan mahkota dewa semakin dirasakan khasiatnya oleh masyarakat umum dengan petunjuk beberapa pengobatan herbal.26,27

Mahkota dewa tumbuh subur di tanah yang gembur dan subur pada ketinggian 10-1.200 m dpl. Perdu menahun ini tumbuh tegak dengan tinggi 1-2,5 m. Batangnya bulat, permukaannya kasar, warnanya cokelat, berkayu dan bergetah, percabangan simpodial. Daunnya tunggal, letaknya berhadapan, bertangkai pendek, bentuknya lanset atau jorong, ujung dan pangkal runcing, dengan tepi rata, pertulangan menyirip, permukaan licin, berwarna hijau tua,ukuran panjang 7-10 cm, lebar 2-5 cm. Bunganya keluar sepanjang tahun, letaknya tersebar di batang atau ketiak daun,

bentuk tabung, berukuran kecil, berwarna putih, dan harum. Buahnya berbentuk bulat, dengan diameter 3-5 cm, permukaan licin, beralur, ketika muda warnanya hijau dan merah setelah masak. Daging buah berwarna putih, berserat, dan berair. Biji buahnya bulat, keras, berwarna cokelat. Berakar tunggang dan berwarna kuning kecokelatan.26,27

Gambar 3. Buah Mahkota Dewa 26

Berdasarkan taksonominya, tanaman mahkota dewa dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Divisi : Spermatopyta Subdivisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledonae Bangsa : Thymelaeaceae Suku : Thymelaeceae Marga : Phaleria

Spesies : Phaleria macrocarpa [Scheff.] Boerl. atau Phaleria papuana Warb var. Wichnannii (Val) Back

Di daerah Sumatera, mahkota dewa biasanya dikenal dengan nama simalakama, sedangkan di daerah Jawa dikenal dengan nama makutadewa. Tanaman ini disebut juga makuto rojo, makutu ratu, obat dewa, obat pusaka, crown of God.27,28

Pemanfaatan tanaman mahkota dewa ini secara tradisional adalah sebagai tanaman obat yang sejak lama dikenal dapat memiliki khasiat untuk mengobati luka, diabetes, lever, flu, alergi, sesak nafas, desentri, penyakit kulit, diabetes, jantung, ginjal, dan kanker.13,14 Berdasarkan hal tersebut, dilakukan rangkaian penelitian farmakologi terhadap ekstrak kulit biji dan daging buah tanaman mahkota dewa yang mencakup penelitian uji toksisitas, uji antikanker, dan uji aktifitas antioksidan pada tanaman.26 Penelitian Lisdawati (2002) menunjukkan bahwa daging buah dan

cangkang biji mengandung beberapa senyawa, antara lain: alkaloid, flavonoid, senyawa polifenol dan tanin.15,28

Acuan pustaka yang ada telah menyebutkan bahwa tanaman marga Phaleria umumnya memiliki aktifitas antimikroba. Aktifitas ini berkaitan dengan toksisitas tanaman yang cukup tinggi sebagai salah satu bentuk dan mekanisme pertahanan diri. Penelitian yang telah dilakukan hingga saat ini menyatakan bahwa toksisitas tanaman berkaitan erat dengan kandungan senyawa kimia yang terkandung di dalamnya.15

2.4. Nilai Farmakologis Buah Mahkota Dewa

Efek terapeutik buah mahkota dewa erat hubungannya dengan senyawa kimia yang terkandung di dalamnya. Dari penelitian sebelumnya, diketahui bahwa biji mahkota dewa bersifat toksik sedangkan daging buahnya tidak. Daging buah mahkota

dewa memiliki potensi penghambatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan daun, kulit batang, ranting, dan akar tanaman mahkota dewa.15

Komponen aktif buah mahkota dewa adalah tanin, flavonoid, saponin dan alkaloid.15,28 Ekstrak daging mahkota dewa berkhasiat sebagai antihistamin dan antialergi.28

Saponin dikenal juga sebagai deterjen alam, larut dalam air, tapi tidak larut dalam eter dan merupakan larutan berbuih yang diklasifikasikan oleh struktur aglykon kompleks ke dalam triterpenoid dan steroid saponin. Kedua senyawa ini mempunyai efek antiinflamasi, analgesik, dan sitotoksik. Senyawa saponin juga bersifat sebagai antimikroba, antibakteri dan antivirus. Selain itu, saponin juga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dengan cara meningkatkan produksi sitokin seperti interleukin dan interferon.28,29 Efek saponin yang lain adalah mampu mengurangi kadar gula darah, serta mengurangi penggumpalan darah.

Saponin memiliki molekul amfipatik (mengandung bagian hidrofilik dan hidrofobik) yang dapat melarutkan protein membran. Ujung hidrofobik saponin akan berikatan pada regio hidofobik protein membran sel dengan menggeser sebagian besar unsur lipid yang terikat. Ujung hidrofilik saponin merupakan ujung yang bebas akan membawa protein ke dalam larutan sebagai kompleks saponin-protein, mengganggu perkembangan protozoa dengan ikatan tersebut pada permukaan membran sel protozoa menyebabkan membran pecah, sel lisis dan mati. 28

Alkaloid, merupakan senyawa organik yang berfungsi sebagai detoksifikasi, menetralisir racun di dalam tubuh. Mekanisme kerja antimikroba dari alkaloid dihubungkan dengan kemampuan alkaloid untuk berikatan dengan DNA sel, sehingga

mengganggu fungsi sel diikuti dengan pecahnya sel dan diakhiri dengan kematian sel.15

Flavonoid merupakan senyawa fenolik alam yang potensial sebagai antioksidan dan mempunyai bioaktivitas sebagai obat.30 Berfungsi melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh dan mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah, mengurangi kandungan kolesterol serta mengurangi penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah, member efek antiinflamasi (antiradang), berfungsi sebagai antioksidan, membantu mengurangi rasa sakit jika terjadi pendarahan atau pembengkakan.30 Kandungan polifenol berfungsi sebagai antihistamin. Kandungan tanin berfungsi sebagai antibakteri.13

Berbagai penelitian juga telah dilakukan di Indonesia mengenai efek antibakteri, antara lain penelitian uji zona hambat infusum daun mahkota dewa pada pertumbuhan Streptoccocus mutans. Hasil penelitian ini menyatakan semakin tinggi konsentrasi infusum daun mahkota dewa, semakin besar pula zona inhibisinya dan daya hambat terbesar dari ketiga perlakuan tersebut adalah infusum mahkota dewa dengan konsentrasi 50%.14 Peneltian mengenai daya antibakteri ekstrak daun mahkota dewa dalam menghambat pertumbuhan Enterococcus faecalis, menyimpulkan bahwa ekstrak daun mahkota dewa memiliki kemampuan daya antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri Enterococcus faecalis.15 Penelitian lainnya adalah mengenai daya antibakteri ekstrak buah mahkota dewa sebagai pada konsentrasi yang berbeda terhadap Enterococcus faecalis sebagai bahan alternatif medikamen saluran akar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekstrak buah mahkota dewa memiliki efek

antibakteri terhadap bakteri Enterococcus faecalis dilihat dari konsentrasi KHM dan KBM bahan tersebut yaitu pada konsentrasi 12,5%.16