TINJAUAN PUSTAKA

Itik Lokal

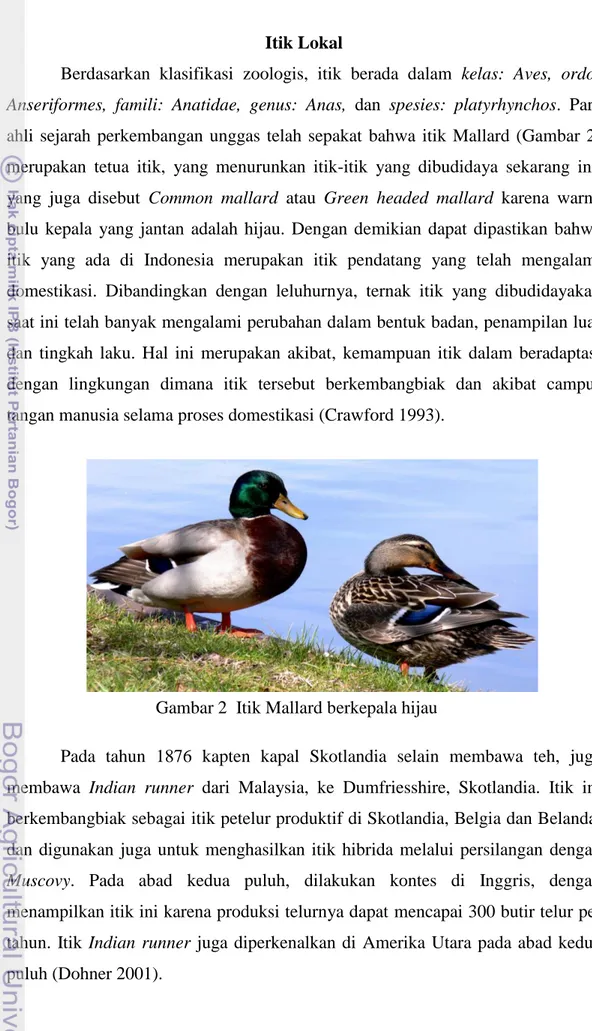

Berdasarkan klasifikasi zoologis, itik berada dalam kelas: Aves, ordo: Anseriformes, famili: Anatidae, genus: Anas, dan spesies: platyrhynchos. Para ahli sejarah perkembangan unggas telah sepakat bahwa itik Mallard (Gambar 2) merupakan tetua itik, yang menurunkan itik-itik yang dibudidaya sekarang ini, yang juga disebut Common mallard atau Green headed mallard karena warna bulu kepala yang jantan adalah hijau. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa itik yang ada di Indonesia merupakan itik pendatang yang telah mengalami domestikasi. Dibandingkan dengan leluhurnya, ternak itik yang dibudidayakan saat ini telah banyak mengalami perubahan dalam bentuk badan, penampilan luar dan tingkah laku. Hal ini merupakan akibat, kemampuan itik dalam beradaptasi dengan lingkungan dimana itik tersebut berkembangbiak dan akibat campur tangan manusia selama proses domestikasi (Crawford 1993).

Pada tahun 1876 kapten kapal Skotlandia selain membawa teh, juga membawa Indian runner dari Malaysia, ke Dumfriesshire, Skotlandia. Itik ini berkembangbiak sebagai itik petelur produktif di Skotlandia, Belgia dan Belanda, dan digunakan juga untuk menghasilkan itik hibrida melalui persilangan dengan Muscovy. Pada abad kedua puluh, dilakukan kontes di Inggris, dengan menampilkan itik ini karena produksi telurnya dapat mencapai 300 butir telur per tahun. Itik Indian runner juga diperkenalkan di Amerika Utara pada abad kedua puluh (Dohner 2001).

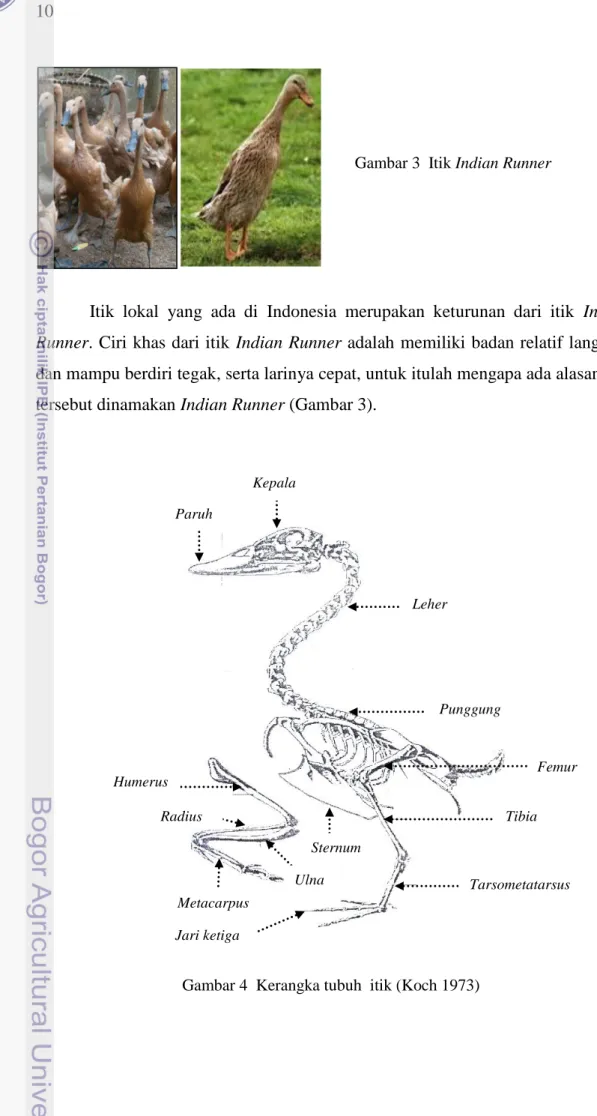

Itik lokal yang ada di Indonesia merupakan keturunan dari itik Indian Runner. Ciri khas dari itik Indian Runner adalah memiliki badan relatif langsing dan mampu berdiri tegak, serta larinya cepat, untuk itulah mengapa ada alasan itik tersebut dinamakan Indian Runner (Gambar 3).

Paruh Kepala Leher Punggung Femur Humerus Radius Ulna Metacarpus Jari ketiga Sternum Tibia Tarsometatarsus

Gambar 3 Itik Indian Runner

Itik terdiri atas tipe pedaging dan tipe petelur. Kedua tipe tersebut dapat dibedakan dari postur tubuhnya. Dada itik tipe pedaging lebih mendekati sejajar dengan lantai, sedangkan itik tipe petelur lebih tegak lurus terhadap lantai. Itik yang ada di Indonesia, umumnya dimanfaatkan sebagai penghasil telur, sementara dagingnya belum banyak dimanfaatkan.

Di Indonesia saat ini terdapat berbagai bangsa itik lokal yang telah beradaptasi dengan baik pada lingkungan tempat mereka dikembangkan. Penamaan bangsa-bangsa itik lokal tersebut umumnya berdasarkan letak geografis dan lingkungan serta sistem pemeliharaan yang berbeda-beda di masing-masing wilayah asalnya. Selain itu diduga telah terjadi diferensiasi genetik yang mengarah pada terbentuknya bangsa-bangsa yang memiliki ciri-ciri fisik dan tingkat produksi yang berbeda-beda pula.

Itik memiliki kemampuan beradaptasi yang cukup tinggi, sehingga dapat hidup pada lingkungan barunya. Kemampuan tersebut menurut Hardjosworo (1995), merupakan sifat genetik yang bernilai tinggi pada ternak lokal. Setiap itik lokal mempunyai karakteristik morfometrik berbeda yang diperlihatkan dengan ukuran dan bentuk satu dengan yang lain. Terbentuknya karakteristik fenotipik ini kemungkinan disebabkan oleh seleksi alam yang dialami itik di daerah asalnya dalam waktu yang lama.

Beberapa jenis itik lokal yang banyak dipelihara masyarakat di Pulau Jawa di antaranya adalah itik Tegal, itik Mojosari, itik Magelang, itik Cirebon, dan itik Cihateup, sementara itik yang ada di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan ada itik Alabio, di Sumatera ada itik pegagan, di Bali ada itik Bali, dan masih banyak lagi ternak itik yang tersebar di seluruh Indonesia, dan diberi nama sesuai dengan asal daerahnya.

Itik Cihateup (Anas platyrhynchos Javanica)

Sesuai dengan namanya itik ini berasal dari Desa Cihateup, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Selain berkembang di Kabupaten Tasikmalaya, itik ini juga berkembang baik di Kabupaten Garut. Itik Cihateup betina memiliki potensi yang cukup besar sebagai itik petelur, dengan kemampuan produksi sekitar 200 butir/tahun dan daya tetas telur 65.1%. Itik Cihateup jantan berpotensi sebagai penghasil daging karena kemampuan

pertumbuhan yang baik. Bobot potong itik pejantan berkisar antara 1398-1550g, dengan nilai konversi ransum sekitar 4.57- 6.7 (Wulandari et al. 2005). Tabel 1 memperlihatkan performa produksi dan reproduksi itik Cihateup jantan dan betina.

Itik Cihateup memiliki kemiripan dengan itik-itik lainnya yang ada di Jawa, seperti itik Kerawang, itik Cirebon, maupun itik Tegal. Walaupun demikian, secara genetik terdapat keragaman di antara itik-itik tersebut (Muzani et al. 2005). Lebih dekatnya kesamaan sifat antara itik Cihateup dengan beberapa itik di sekitar Jawa Barat dan Jawa Tengah dibandingkan dengan itik Alabio, sebab dalam dendogram jarak genetik antara itik Cihateup dengan itik-itik lokal yang berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah lebih dekat kekerabatannya dibandingkan dengan itik Alabio dari Kalimantan Selatan (Hetzel 1986).

Tabel 1 Peforma produksi dan reproduksi itik Cihateup jantan dan betina

Uraian Jantan Betina

pH semen (itik umur 28 minggu) 7.81) -

Warna semen (itik umur 28 minggu) putih susu-putih cream1) -

Konsistensi semen (itik umur 28 minggu) sedang1) -

Bobot telur (g) (itik umur 20 minggu) - 68.02)

Indeks telur (%) - 80.192)

Indeks telur (%) - 81.051)

Fertilitas (%) (kawin scr alami) - 36.752)

Fertilitas (%) (dengan IB) - 90.941)

Daya tetas (%) - 65.122)

Rasio jantan:betina 12) 22)

Rasio jantan:betina 11) 11)

Bobot meri jantan (g) (umur 1 hari) 32.451) -

Bobot meri betina (g) (umur 1 hari) - 33.331)

Bbt bdn pertama bertelur (g) - 1503.171)

Umur masak kelamin (hari) - 145.751)

Bobot badan 8 minggu (g) 9723) 951.13)

Bobot badan 18 minggu (g) 1452.03) 1486.73)

Bobot badan 14 minggu (g) 15912) 13882)

1)Suretno 2007; 2)Wulandari et al. 2005; 3)Susanti dan Prasetyo 2007

Muzani et al. (2005) menyatakan bahwa itik Cihateup memiliki beberapa ukuran tubuh seperti ukuran lingkar dada yang lebih besar dibandingkan dengan itik Cirebon dan Mojosari dan itu dapat dijadikan salah satu indikator bahwa itik Cihateup memiliki potensi sebagai penghasil daging. Tabel 2 memperlihatkan ukuran tubuh itik Cihateup betina dan jantan.

Tabel 2 Ukuran tubuh itik Cihateup betina dan jantan

Uraian Betina Jantan

Panjang paruh (cm) 6.21) 6.71) Lebar paruh (cm) 2.81) 2.91) Tinggi kepala (cm) 4.01) 4.01) Panjang kepala (cm) 6.61) 6.71) Panjang leher (cm) 19.61)-21.82) 22.11) Panjang sayap (cm) 29.22) - Lingkar dada (cm) 28.82) - Dalam dada (cm) 14.72) - Panjang badan (cm) 22.92) - Lingkar tarsometatarsus (cm) 4.32) - Panjang dada (cm) 10.42) -

Panjang jari ke-3 (cm) 7.82) -

Panjang tarso (cm) 4.92) -

Panjang tibia (cm) 11.22) -

Panjang femur (cm) 7.52) -

Panjang maxilla (cm) 5.82) -

1)Wulandari et al. 2005;2)Muzani et al. 2005

Gambar 5 Penampilan fisik itik Cihateup betina dan jantan serta warna bulu sayap

Itik Cihateup betina : memiliki

warna bulu coklat kemerahan

bertotol coklat tua, paruh dan kaki hitam

Itik Cihateup jantan : memiliki warna bulu coklat keabuan sampai kehitaman dibagian punggung dan leher, ekor hitam, kaki dan paruh hitam

Warna bulu sayap itik Cihateup betina coklat kemerahan dengan totol coklat

Warna bulu sayap itik Cihateup jantan, coklat keabuan sampai kehitaman

Itik Alabio (Anas platyrhynchos Borneo)

Sesuai dengan namanya, itik Alabio adalah unggas air lokal yang berkembang di daerah Kabupaten Amuntai Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Itik Alabio merupakan salah satu galur itik lokal yang sudah lama dikenal masyarakat Indonesia. Umumnya itik ini dipelihara dengan sistem semi intensif sesuai geografis di Kalimantan yang memiliki banyak sungai dan rawa. Kondisi alam tersebut sangat mendukung dalam perkembangan itik Alabio. Meskipun tergolong sebagai itik petelur, itik Alabio jantan juga mempunyai potensi besar sebagai penghasil daging, karena memiliki postur tubuh yang besar.

Secara morfologi, itik Alabio mudah dibedakan dengan itik lokal dari Jawa pada umumnya. Beberapa karakteristik yang dimiliki itik Alabio adalah kalau berdiri tidak terlalu tegak dan membuat sudut 45º dengan dasar tanah. Itik Alabio jantan dewasa warna kepala bagian atas hitam kelam mengkilat, warna bulu bagian dada coklat cerah, sedangkan bulu bagian punggungnya ke abu-abuan dan di ujung-ujung sayapnya terdapat kombinasi warna hijau kebiru-biruan mengkilap (Suryana 2011). Pada bagian ujung ekor terdapat bulu yang melengkung ke atas dan kaki serta paruhnya berwarna kuning jingga. Pada itik betina, memiliki warna coklat kelam di bagian kepala, dada kecoklatan, badan berwarna coklat totol-totol, kaki berwarna kuning, bagian atas mata berwarna cerah dengan garis kelam menyerupai alis mata. Paruh berwarna kuning jingga dengan bintik hitam pada ujungnya (Setioko dan Istiana 1999; Suryana 2011).

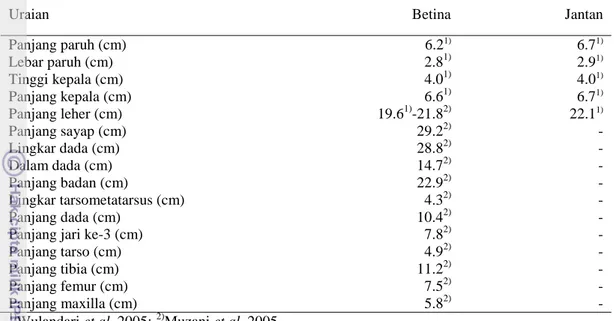

Menurut Suparyanto (2005) itik Alabio mempunyai fenotipik yang berbeda dengan galur itik lokal lainnya, yakni pada pola warna bulunya dan memiliki warna bulu yang khas. Itik Alabio bila dipelihara secara intensif dapat berproduksi telur sekitar 214-250 butir/ekor/tahun, dengan puncak produksi 92.70% dengan bobot badan pertama bertelur 1693.8g, bobot telur pertamanya 58.4g-63.88g dan dewasa kelamin umur 150.3-179 hari (Rohaeni dan Setioko 2001; Gunawan et al. 1994; Susanti 2003; Purba dan Manurung 1998). Menurut Susanti et al. (1998) bobot badan itik Alabio jantan dan betina umur 8 minggu dapat mencapai 1233 dan 1050g/ekor. Tabel 3 memperlihatkan performa produksi itik Alabio betina.

Tabel 3 Peforma produksi itik Alabio betina

Uraian Betina

Bobot putih telur (g) 42.191)

Bobot kuning telur (g) 17.981)

Haugh Unit (HU) 91.741)

Bobot telur (g) 56.392)-60.111)

Tebal kerabang (mm) 35.923)-36.332)

Rataan produksi telur (% duck-day) minggu 1–32 57.84)

Bobot badan pertama bertelur (g) 1630.272)

Umur pertama bertelur (minggu) 24.272)

1)Prasetyo et al. 2001; 2)Prasetyo dan Susanti 2000; 3)Purba et al. 2006; 4)Susanti et al. 2005

♂

Mengingat peranan itik Alabio yang cukup besar di pedesaan, bukan saja sebagai sumber pangan berupa telur dan daging, tetapi yang terpenting adalah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan gizi berupa protein hewani. Pemerintahan daerah provinsi Kalimantan

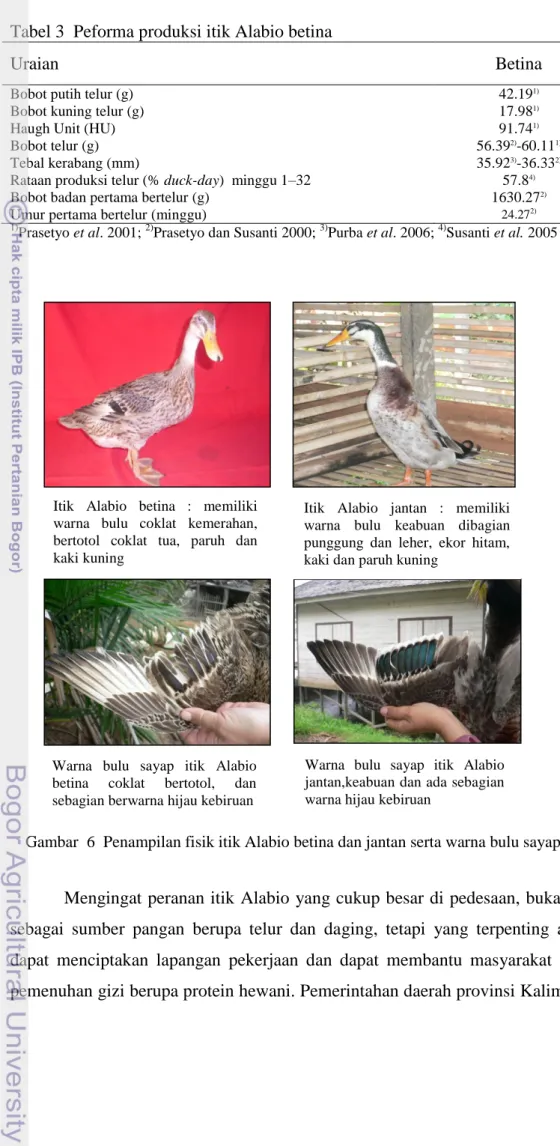

Gambar 6 Penampilan fisik itik Alabio betina dan jantan serta warna bulu sayap

Itik Alabio betina : memiliki warna bulu coklat kemerahan, bertotol coklat tua, paruh dan kaki kuning

Itik Alabio jantan : memiliki warna bulu keabuan dibagian punggung dan leher, ekor hitam, kaki dan paruh kuning

Warna bulu sayap itik Alabio

betina coklat bertotol, dan

sebagian berwarna hijau kebiruan

Warna bulu sayap itik Alabio jantan,keabuan dan ada sebagian warna hijau kebiruan

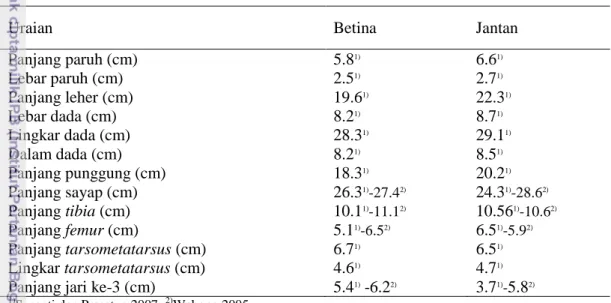

Selatan berupaya untuk tetap menjaga kelestarian itik Alabio, bahkan telah menjadikannya sebagai salah satu sumber plasma nutfah daerah bahkan nasional (Suryana 2011; Deptan 2006). Hardjosworo (1995), mengatakan bahwa ternak lokal yang telah mengalami seleksi alam maupun buatan oleh manusia memiliki daya adaptasi baik dengan lingkungannya. Tabel 4 memperlihatkan karakteristik ukuran tubuh itik Alabio jantan dan betina.

Tabel 4 Karakteristik ukuran tubuh itik Alabio jantan dan betina

Uraian Betina Jantan

Panjang paruh (cm) 5.81) 6.61) Lebar paruh (cm) 2.51) 2.71) Panjang leher (cm) 19.61) 22.31) Lebar dada (cm) 8.21) 8.71) Lingkar dada (cm) 28.31) 29.11) Dalam dada (cm) 8.21) 8.51) Panjang punggung (cm) 18.31) 20.21) Panjang sayap (cm) 26.31)-27.42) 24.31)-28.62) Panjang tibia (cm) 10.11)-11.12) 10.561)-10.62) Panjang femur (cm) 5.11)-6.52) 6.51)-5.92) Panjang tarsometatarsus (cm) 6.71) 6.51) Lingkar tarsometatarsus (cm) 4.61) 4.71)

Panjang jari ke-3 (cm) 5.41) -6.22) 3.71)-5.82) 1)

Susanti dan Prasetyo 2007; 2)Wahono 2005

Persilangan (Crossbreeding) dan Heterosis

Itik peking, angsa (geese, swan) dan mule duck merupakan sumber-sumber daging dari ternak unggas air yang sudah diterima oleh masyarakat di luar negeri. Indonesia dengan jumlah populasi itik yang cukup tinggi dapat memanfaatkan itik lokal tidak hanya sebagai penghasil telur tetapi juga penghasil daging. Potensi untuk mengembangkan produksi daging itik sangat besar karena teknologinya tidak sulit untuk diterapkan.

Upaya meningkatkan produktivitas itik lokal, baik produksi telur maupun daging telah banyak dilakukan penelitian maupun pengkajian dengan teknologi persilangan. Teknologi persilangan, misalnya antara entok jantan dengan itik betina lokal atau sebaliknya, yang disebut itik mandalung (serati) (Hardjosworo et al. 2001; Setioko et al. 2002; Setioko 2003; Suparyanto 2005), juga persilangan antara itik Alabio dengan Mojosari yang disebut itik MA (Prasetyo et al. 2005),

dilakukan untuk menghasilkan dan meningkatkan produktivitas itik lokal sebagai itik potong unggul.

Perkawinan silang adalah perkawinan antar individu yang tidak berkerabat, baik dalam kelompok genotipe yang sama maupun antar kelompok genotipe berbeda. Perkawinan antar kelompok genotipe yang berbeda dapat dilakukan antar galur, rumpun, maupun antar bangsa, dan biasanya dilakukan sebagai strategi produksi untuk memanfaatkan keunggulan hibrida, yang disebut heterosis dan nilai dari heterosis dapat bernilai positif atau negatif (Noor 2008).

Persilangan yang mugkin dilakukan pada dua bangsa unggas menurut Noor (2001) adalah persilangan reciprocal, backcross, sintetik optimum atau sintetik seimbang. Persilangan beckcross dilakukan pada ternak betina hasil biak silang yang dikawinkan dengan ternak jantan dari salah satu bangsa tetua; persilangan sintetik seimbang/optimum merupakan bangsa baru yang dihasilkan dengan cara mencampur gen-gen dari sejumlah bangsa tetuanya. Hasil prediksi dari setiap persilangan dapat dilakukan apabila telah diperoleh parameter-parameter seperti direct additive effect, maternal additive effect, direct dominance effect dan maternal dominance effect.

Beberapa perkawinan silang antar bangsa pada itik lokal, telah berhasil menunjukkan adanya tingkat heterosis yang nyata untuk beberapa sifat produksi telur. Prasetyo dan Susanti (2000), telah melakukan penelitian dengan menyilangkan itik Mojosari dan itik Alabio (MA), hasil persilangannya mampu menunjukkan keunggulan yang dinyatakan dalam nilai heterosis pada produksi telur sampai 3 bulan sebesar 11.7%. Selanjutnya Ketaren et al. (2000) melaporkan bahwa itik persilangan tersebut menghasilkan rataan produksi telur setahun sebesar 69.4% dan FCR 4.1. Hal ini mengindikasikan bahwa itik MA memiliki rataan produksi telur yang lebih baik dibandingkan dengan itik-itik lokal yang ada di Indonesia dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai bibit niaga.

Persilangan antar itik Tegal dan itik Mojosari yang diteliti oleh Prasetyo (2007) tidak menimbulkan adanya heterosis, sehingga disimpulkan bahwa persilangan antar ke dua jenis itik tersebut tidak akan memberikan keuntungan. Noor (2008) mengatakan bahwa laju peningkatan heterozigositas akibat silang luar tergantung pada perbedaan genetik dari tetuanya. Makin jauh hubungan

kekerabatan antara kedua ternak tersebut, maka makin sedikit kesamaan gen-gennya dan makin besar pula tingkat heterozigositasnya.

Karakteristik Penetasan

Menetaskan telur itik pada mesin tetas setidaknya agak sedikit lebih sulit daripada menetaskan telur ayam. Hal ini dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk menetaskan telur itik lebih lama yakni sekitar 28 hari dibandingkan ayam hanya 21 hari. Pori-pori kerabang telur itik lebih besar dari telur ayam, sehingga mudah bagi bakteri masuk, apalagi keberadaan kandang itik yang selalu basah dan lembab dapat mempercepat pertumbuhan bakteri pada kerabang telur akibatnya telur cepat rusak (Kortlang 1985). Selanjutnya dikatakan pula bahwa keberhasilan suatu penetasan haruslah memperhatikan hal-hal seperti temperatur selama periode setter dan periode hatcher, kelembaban mesin tetas, pemutaran telur tetas, dan ventilasi mesin tetas.

Informasi mengenai karakteristik penetasan pada ternak itik masih jarang di lakukan dan dipublikasi, pada hal informasi seperti ini menjadi sangat penting untuk menghasilkan DOD yang berkualitas dan bernilai ekonomis. Karakteristik penetasan yang perlu menjadi diperhatikan antara lain fertilitas, daya tetas, kematian embrio dan nisbah jenis kelamin.

Fertilitas. Fertilitas telur merupakan perbandingan antara telur yang bertunas dengan total telur tetas yang dimasukkan ke dalam mesin penetasan. Fertilitas merupakan persentase telur yang memperlihatkan adanya perkembangan embrio tanpa memperhatikan telur itu menetas atau tidak dari sejumlah telur yang dierami. Faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas adalah perbandingan jantan dan betina, umur induk, panjang waktu penyimpanan telur untuk ditetaskan dan pengelolaan telur yang dilakukan (Ensminger 1992). Telur-telur yang ditetaskan, fertil dan infertil dapat diketahui dengan melakukan peneropongan (candling). Peneropongan dapat dilakukan pada hari ketiga - ketujuh dengan memperhatikan pembuluh darah dalam telur (North dan Bell 1990).

Brahmantiyo dan Prasetyo (2001) dalam penelitiannya melihat pengaruh bangsa itik terhadap performa reproduksi untuk sifat fertilitas pada itik Alabio diperoleh sebesar 79.18% dan Mojosari 74.97% yang dilakukan melalui

inseminasi buatan (IB). Hasil ini tidak menunjukkan perbedaan, bertarti fertilitas tidak dipenagruhi oleh bagsa itik, akan tetapi terhadap daya tetas berpengaruh sangat nyata. Selanjutnya Prasetyo et al. (2000) melaporkan bahwa fertilitas itik persilangan antara itik Mojosari dengan Alabio (MA), maupun reciprocal (AM) yang di IB maupun kawin secara alam masing-masing diperoleh sebesar 82.19%, dan 72.71% untuk yang di IB, sementara 75.23% dan 84.30% untuk yang kawin secara alami. Disini terlihat bahwa peran teknologi melalui proses perkawian baik secara alami atau IB sangat berpengaruh dan sangat penting untuk dapat menigkatkan tingkat fertilitas telur itik.

Hasil perkawinan antara pejantan entok (E) dengan betina itik Peking x Alabio (PA) maupun Peking x Mojosari (PM) menghasilkan itik Serati yang diberinama EPA dan EPM, menunjukkan angka fértilitas sebesar 74.14% untuk EPA dan 69.78% untuk EPM (Sopiyana dan Prasetyo 2007). Namun demikian hasil penelitian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai fertilitas tetuanya yaitu itik silangan Pekíng x Alabio (PA) dan Pekíng x Mojosari (PM) dimana angka fertilitasnya adalah 92.2% untuk PA dan 93.8% untuk PM (Suparyanto 2005). Begitu pula Setioko et al. (2004) yang juga melakukan persilangan antara 2 bangsa yakni itik Peking dengan itik Alabio mendapatkan angka fertilitas sebesar 92.81% masih lebih tinggi dari perkawinan 3 bangsa yang dilakukan Sopiyana dan Prasetyo (2007).

Wulandari (2005) melaporkan tingkat fertilitas telur itik Cihateup asal Tasikmalaya dan Garut dengan sistem perkawian secara alami masing-masing sebesar 36.19% dan 61%, sedangkan Suretno (2007) melaporkan bahwa fertilitas itik Cihateup asal Tasikmalaya dan asal Garut dengan inseminasi buatan (IB) masing-masing sebesar 90.94% dan 90.75%. Perbedaan proses perkawinan baik secara alami maupun IB sangat mempengaruhi tingkat fertilitas telur tetas yang diperoleh.

Daya tetas. Daya tetas adalah persentase telur yang menetas dari total telur yang fertil. Daya tetas akan turun dengan lamanya waktu penyimpanan telur. Telur yang baik untuk ditetaskan dan memiliki daya tetas paling baik bila telur baru disimpan selama satu sampai empat hari. Pada telur ayam yang disimpan selama 1 sampai 3 hari dengan suhu penyimpanan telur 30ºC dapat menghasilkan

daya tetas sebesar 77.1%, akan tetapi jika telur tetas disimpan selama 5 sampai 7 hari dengan suhu penyimpanan 15ºC dapat menghasilkan daya tetas 76.2% (Kortlang 1985). Disini terlihat begitu besar peranan suhu penyimpanan terhadap daya tetas telur.

Daya tetas perkawinan 3 bangsa antara pejantan entok (E) dengan betina itik PA maupun betina itik PM untuk menghasilkan itik Serati menunjukkan persentase sebesar 47.67% (EPA) dan 59.64% (EPM) (Sopiyana dan Prasetyo 2007). Sementara daya tetas persilangan 2 bangsa antara itik Mojosari dengan Alabio (MA) maupun reciprocal (AM) dengan jalan di IB maupun yang kawin secara alami masing-masing menunjukkan sebesar 48.13%; 39.86% untuk yang di IB dan 29.90%; 31.15% untuk kawin alam (Prasetyo et al. 2000).

Kematian embrio. Reproduksi tidak hanya tergantung pada jumlah telur yang dihasilkan dan fertilitasnya, tetapi juga pada jumlah kematian embrio selama diinkubasi atau sebelumnya. Ngobe (2003) melaporkan bahwa keberhasilan perkembangan embrio sangat dipengaruhi oleh faktor (1) temperatur dan kelembaban mesin tetas, (2) lama penyimpanan telur, (3) nutrisi, (4) kerabang dan pori-pori telur dan (5) genetik.

Selanjutnya menurut Brahmantiyo dan Prasetyo (2001) bahwa kematian embrio yang cukup tinggi diduga karena terjadinya perubahan panas metabolisme embrio yang diakibatkan aktivitas pertumbuhan embrio. Hasil penelitian Sopiyana dan Prasetyo (2007) mendapatkan tingkat kematian embro pada itik EPA (Entok x Peking Alabio) dan EPM (Entok x Peking Mojosari) yang diinseminasi buatan dengan semen entok menghasilkan kematian embrio masing-masing sebesar 32.1% dan 22.8%.

Harun et al. (2001) dalam penelitiannya menggunakan mesin tetas buatan untuk menetaskan telur entok dengan penyemprotan air dan pendinginan selama 30 menit, berkesimpulan bahwa (1) tingkat laju metabolisme embrio sangat penting dalam keberhasilan penetasan telur; (2) kemampuan menetas dari telur diduga dipengaruhi morfologi telur seperti panjang telur; (3) suhu mesin tetas 37.5ºC dengan penyemprotan air dan pendinginan.

Nisbah kelamin. Dari sejumlah pasang kromosom di dalam sel tubuh bangsa burung terdapat sepasang kromosom yang menetukan jenis kelamin

individu. Kromosom ini disebut kromosom seks Z dan W. Individu jantan memiliki sepasang kromosom seks Z yang disebut homogametik (ZZ). Individu betina akan memiliki satu kromosom Z dan satu kromosom W yang disebut heterogametik (ZW). Selama proses spermatogenesis, individu betina akan menghasilkan dua macam gamet yaitu gamet Z dan gamet W, sedangkan individu jantan hanya menghasilkan 1 macam gamet yaitu gamet Z.

Noor (2008) menyatakan bahwa penentuan jenis kelamin pada bangsa burung berlawanan dengan penentuan jenis kelamin pada mamalia. Itik yang merupakan unggas air, termasuk dalam bangsa burung memiliki kromosom seks untuk jantan ZZ dan betina ZW.

Tetua ♂ ZZ ♀ ZW

Gamet Z Z Z W

F1 ZZ : ZW

½ : ½

Sampai saat ini belum ada metode yang dapat menentukan jenis kelamin embrio dari mulai telur yang dihasilkan sampai menetas. North (1984) menyatakan bahwa bentuk telur, posisi kantong udara atau faktor lain tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin.

Suretno (2006) melaporkan bahwa persentase meri jantan dan meri betina itik Cihateup asal Tasikmalaya dalam penelitiannya masing-masing 48.91% dan 51.09%, lebih banyak meri betinanya dari meri jantan, sedangkan Cihateup asal Garut persentase meri jantan dan meri betina masing-masing 57.41% dan 42.59%, sementara Dharma et al. (2001) melaporkan bahwa nisbah kelamin jantan dan betina pada Mandalung yaitu 61.16% : 38.84%. Peluang untuk mendapatkan jenis kelamin jantan dan betina adalah sama pada saat pembuahan, namun selama telur berada dalam mesin tetas, dan terjadi kematian selama pertumbuhan embrio tidak

sama sehingga rasio yang diperoleh pada saat menetas dari masing-masing perlakuan bervariasi.

Pertumbuhan dan Bobot Badan

Pada kondisi ideal bentuk kurva pertumbuhan untuk semua spesies ternak adalah serupa yaitu mengikuti pola kurva pertumbuhan sigmoidal (Soeparno 1998). Selanjutnya dikemukakan pula bahwa pertumbuhan mula-mula terjadi sangat lambat, kemudian mengalami akselerasi yaitu pertumbuhan yang cepat setelah itu mengalami deselerasi yaitu pertumbuhan yang berangsur-angsur menurun. Pengukuran pertumbuhan dapat mengacu pada pertambahan bobot badan. Bobot badan merupakan salah satu sifat yang memiliki nilai ekonomis dan bersifat kuantitatif yang dikendalikan oleh banyak gen (Stansfield 1983).

Hasil penelitian Harahap (1993) dengan menggunakan pakan ayam broiler (R1) dan pakan ayam broiler + dedak (R2) yang diberikan ke entok, itik lokal, mandalung 1 (itik jantan x entok betina) dan mandalung 2 (entok jantan x itik betina) menunjukkan bahwa mandalung 1, mandalung 2 dan itik mengalami pertambahan bobot badan tertinggi pada minggu keempat, sedangkan entok pada minggu kelima. Penelitian pada mandalung juga, yang diberi imbuhan pakan avilamisina menghasilkan pertambahan bobot badan tertinggi pada minggu keempat (330.83g), dengan peningkatan bobot hidup 22.8 kali dari bobot awalnya (36.42g) lebih baik dari yang tidak diberi imbuhan pakan (Matitaputty 2002).

Peningkatan bobot badan sangat penting dan berkaitan erat dengan produksi daging. Itik MA jantan hasil persilangan Mojosari jantan x Alabio betina yang dihasilkan di Balai Penelitian Ternak Ciawi, mampu mencapai bobot badan 1.3 kg pada umur 8 minggu (Prasetyo et al. 2005). Pada mandalung umur 10 minggu yang diberi imbuhan pakan avilamisina dalam ransum menghasilkan bobot hidup sebesar 2.209 kg, sementara yang tidak diberi imbuhan pakan hanya mencapai 2.061 kg (Matitaputty 2002).

Konsumsi Ransum dan Konversi Ransum

Konsumsi ransum merupakan jumlah ransum yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Ransum yang dikonsumsi oleh ternak akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk produksi. Rukmiasih (2011)

dalam penelitiannya melihat pengaruh pemberian beluntas dalam pakan terhadap konsumsi pakan/ekor/ minggu pada itik jantan umur 4-10 minggu menunjukkan bahwa konsumsi pakan itik jantan yang mendapat tepung daun beluntas 1% dan 2% dalam pakan tidak berbeda dengan kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian tepung daun beluntas dalam pakan tidak menurunkan palatabilitas pakan.

Konversi ransum berguna untuk mengukur produktivitas ternak, sebab konversi ransum merupakan perbandingan antara ransum yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan yang dihasilkan. Nilai konversi ransum menunjukkan kemampuan seekor ternak untuk mengubah pakan menjadi produk yang dihasilkan. Semakin kecil nilai konversi ransum berarti semakin efisien ternak tersebut dalam memanfaatkan ransum yang diperoleh untuk menaikan bobot badan per satuan berat. Jika nilai konversi ransum tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak ransum yang dibutuhkan berarti kurang efisien ternak tersebut dalam memanfaatkan ransum untuk menaikan bobot badan per satuan berat.

Beberapa penelitian tentang konversi ransum pada itik Alabio dan Cihateup sangat beragam. Wulandari et al. (2005) dalam penelitiannya melaporkan bahwa konversi ransum itik Cihateup jantan cenderung lebih rendah daripada itik betina, walaupun secara statistik tidak berbeda nyata. Hal ini mengindikasikan bahwa itik jantan lebih efisien dalam memanfaatkan pakan untuk pertumbuhan dibanding dengan itik betina. Pada itik Alabio konversi ransum selama 10 minggu pemeliharaan sebesar 8.8 lebih rendah dibandingkan dengan itik Cihateup yakni 8.92 akan tetapi setelah ditambahkan lemak sapi, konversi ransumnya turun menjadi 7.75 untuk itik Alabio dan 7.90 untuk itik Cihateup (Randa 2007).

Karkas dan Daging Itik

Karkas merupakan bagian tubuh unggas setelah dikurangi bulu, darah, kepala, kaki dan organ dalam. Produksi karkas dapat dilihat dari bobot tubuh, semakin tinggi bobot tubuh maka produksi karkas semakin meningkat. Nilai seekor ternak ditentukan oleh persentase karkas, banyaknya proporsi bagian karkas yang bernilai tinggi dan rasio antara daging dan tulang serta kadar lemak.

Soeparno (1998) mengatakan bahwa kualitas karkas dan daging sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti genetik, jenis kelamin, umur dan pakan. Selain itu juga dalam proses penanganan pascapanen seperti proses pelayuan, proses pemasakan, pH karkas dan daging, lemak dan proses penyimpanan juga turut mempengaruhi. Sementara bagi kualitas daging seperti warna daging, keempukan, tekstur, aroma dan cita rasa turut juga berpengaruh terhadap daging yang dihasilkan.

Perbandingan persentase karkas, otot dada, paha dan lemak dari itik Peking, Muscovy, dan persilangannya pada umur 12 minggu (Tabel 5).

Tabel 5 Perbandingan kualitas karkas itik Peking, Muscovy dan persilangannya (jantan umur 12 minggu)

Parameter Peking (P) Persilangan (P x M) Muscovy (M) Bobot hidup (Kg) Karkas(%) Otot dada(%) Otot paha (%) Lemak abdominal(%) Lemak subcutan (%) 2776.0 60.6 10.8 15.4 2.3 6.1 3102.0 61.8 14.1 15.9 1.2 3.9 3753.0 62.6 13.7 17.0 2.9 4.3

Sumber : Leclercq dan de Carville (1985)

Matitaputty (2002), melaporkan bahwa persentase karkas mandalung yang dipelihara selama 10 minggu adalah sebesar 55.14% dengan bobot karkas 1101.2g dan bobot potong 1991.17g. Selanjutnya persentase daging dan tulang bagian dada masing-masing sebesar 79.77% daging : 20.23% tulang; paha atas sebesar 87.16% daging : 12.84% tulang dan paha bawah sebesar 78.09g daging : 21.91g tulang. Muryanto (2002) melaporkan bahwa persilangan ayam kampung dengan ayam ras petelur dengan umur pemotongan 12 minggu, menghasilkan bobot karkas dan persentase karkas masing-masing sebesar 757.3g dan 58.8%. Hasil yang diperoleh masih lebih rendah bila dibandingkan dengan mandalung yang memiliki bobot potong dan karkas yang tinggi dan umur pemotongan yang relatif pendek yakni 10 minggu.

Retailleau (1999) dalam penelitiannya melihat produksi karkas itik jantan Alabio umur 10 minggu dan itik Peking jantan dan betina umur 8 minggu, menunjukkan bahwa produksi karkas itik jantan Alabio 60.69%, sedangkan itik Peking jantan 66.55% dan betina 67.26%. Hasil ini memperlihatkan produksi

karkas itik lokal lebih rendah dari itik Peking, karena pada itik Pekin sudah dilakukan pemuliaan khusus untuk produksi daging.

Daging itik mempunyai konsumen yang masih rendah, karena kesukaan konsumen terhadap daging itik tidak seperti kesukaan terhadap daging ayam. Daging itik merupakan salah satu sumber protein hewani, karena memiliki kandungan protein dengan kualitas yang baik. Hal ini didukung oleh Jun et al. (1996), yang menyatakan bahwa kadar protein daging itik berkisar antara 18.6 – 19% dan kandungan lemak berkisar antara 2.7–6.8%. Damayanti (2003) melaporkan bahwa kandungan lemak daging dada dan paha itik lokal umur 8 minggu masing-masing sebesar 3.84% dan 8.47%, sedangkan kulit dada dan kulit paha berturut-turut sebesar 59.32% dan 52.67%.

Hustiany (2001) dalam penelitiannya pada itik Jawa afkir (12 bulan) mendapatkan kandungan lemak daging dada itik betina dengan dan tanpa kulit masing-masing 9.46% dan 1.53%, sedangkan kandungan lemak daging pahanya dengan dan tanpa kulit masing-masing 12.21% dan 4.16%. Chartrin et al. 2006, melaporkan bahwa kandungan lemak daging dada itik pekin umur 14 minggu ialah sebesar 4.81%.

Menurut Srigandono (1997), komposisi nutrisi daging itik tidak berbeda jauh bila dibandingkan dengan daging ayam. Kandungan protein daging itik sebesar 20.8% dan daging ayam sebesar 21.4%. Kandungan lemaknya adalah dua kali lebih tinggi dari daging ayam (8.2% vs 4.8%), tetapi kandungan tersebut masih jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan kandungan lemak ternak ruminansia seperti sapi (17%), domba (22.4%) dan babi (32%).

Komposisi kimia daging unggas, selain spesies, bergantung pada umur, pakan, dan jenis kelamin. Kandungan abu, protein dan lemak daging itik pekin umur 6 minggu lebih rendah (P<0.01) daripada umur 7, 8, dan 9 minggu (Erisir et al. 2009). Demikian pula pada itik pekin A44, kandungan protein dan lemak pada umur 7 dan 8 minggu lebih rendah daripada umur 9 minggu (Witak 2007). Kandungan lemak pada daging unggas sangat bervariasi jumlahnya dan ditentukan oleh umur, jenis kelamin dan spesies unggas. Menurut Rukmiasih et al. (2010) semakin bertambahnya umur unggas, maka kadar lemak akan semakin tinggi. Perlemakan pada unggas sebagian besar menyebar di bawah kulit. Hal ini

dapat kita lihat pada unggas air seperti itik memiliki kulit yang tebal yang disebabkan karena penyebaran lemak di bawah kulit (lemak subkutan).

Menurut Smith et al. (1993) daging itik sebagian besar mengandung serabut merah dan sebagian kecil mengandung serabut putih. Pada bagian dada itik, serabut merah sebanyak 84% dan serabut putih sebanyak 16%. Perbedaan macam serabut otot penyusun daging tersebut, akan berpengaruh pada komposisi daging, sifat biokimiawi dan karakteristik sensori serta nilai ekonomis. Daging yang sebagian besar terdiri atas serabut merah mempunyai kadar protein yang lebih rendah dan kadar lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging yang tersusun serabut putih (Soeparno 1998).

Berdasarkan pengamatan histologi pada serabut otot itik dan entog, yang dilakukan Sudjatinah (1998), diketahui bahwa ukuran serabut otot dipengaruhi oleh jenis unggas. Pada umur yang sama, ukuran serabut otot itik lebih besar dibandingkan dengan entog. Namun menurut Anggraeni (1999) diameter serabut otot tidak hanya dipengaruhi oleh jenis unggas tetapi juga dipengaruhi oleh umur ternak. Semakin tua itik dan entog, diameter serabut ototnya semakin besar. Otot yang berdiameter kecil akan menghasilkan daging dengan penampilan yang halus dan empuk, sebaliknya otot yang semakin besar akan menghasilkan daging yang berpenampilan kasar dan liat.

Penelitian yang berhubungan dengan pasca panen daging itik sudah banyak dilakukan. Abubakar (2007) melaporkan bahwa penyimpanan karkas itik selama lima jam pada suhu kamar dan suhu rendah (15º – 18ºC) tidak mempengaruhi keempukan daging itik. Daya ikat airnya terjadi peningkatan dalam tiga jam penyimpanan, tetapi pH nya semakin turun sejak jam pertama hingga jam keempat penyimpanan. Penelitian lain tentang pengaruh Curring dan pengasapan terhadap mutu dan cita rasa daging itik tua, hasilnya menunjukkan bahwa aroma tidak berbeda nyata sedangkan warna, keempukan dan rasa berbeda nyata. Daging itik curring paling disukai konsumen dengan kadar garam 3.86% dan kadar air 60.15%.

Febriana (2006) melaporkan bahwa sifat organoleptik daging dan sosis dari itik yang mendapat tepung daun beluntas (Pluchea indica L) dalam pakan sebanyak 1% dan 2%, dapat menurunkan intensitas bau daging itik dan meningkatkan kesukaan

panelis terhadap sosis daging itik karena rasa dan tekstur sosis yang lembut. Nasution (2003) melaporkan bahwa penggunaan jeruk nipis dengan konsentrasi 1% memberikan mutu bakso itik yang lebih baik, akan tetapi dari segi penampilan warnanya kurang disukai konsumen. Sementara penelitian yang dilakukan Triyantini (1998) pada pembuatan dendeng itik menyatakan bahwa, dengan penambahan bumbu kunyit, jahe, sereh dan lengkuas, ternyata masih kurang disukai oleh konsumen.

Flavor Daging

Analisis sensori adalah suatu proses identifikasi, pengukuran ilmiah, analisis dan interpretasi atribut-atribut produk melalui lima pancaindra manusia; indra penglihatan, penciuman, pencicipan, peraba, dan pendengaran. Analisis sensori juga melibatkan suatu pengukuran yang dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Pengetahuan terhadap bau, rasa atau citarasa (flavor) menjadi penting karena diketahui bahwa kesukaan atau penerimaan manusia terhadap suatu bahan pangan bukan semata-mata ditentukan oleh nilai nutrisinya saja, akan tetapi sangat dipengaruhi pula oleh keberadaannya untuk menimbulkan rangsangan, sehingga menghasilkan suatu sensasi citarasa terhadap bahan pangan tersebut. Rangsangan cita rasa ini menjadi sangat penting dan yang paling umum dalam memberi pengaruh dan kesan awal ketika akan mengambil keputusan untuk mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi bahan pangan itu.

Winarno (2008) mejelaskan bahwa citarasa bahan pangan sesungguhnya terdiri dari tiga komponen yaitu bau, rasa dan rangsangan mulut. Dalam hal bau lebih banyak sangkut pautnya dengan alat panca indra pencium. Pada umumnya bau yang diterima oleh hidung dan otak lebih banyak merupakan berbagai ramuan atau campuran empat bau utama yaitu harum, asam, tengik dan hangus. Rasa berbeda dengan bau dan lebih banyak melibatkan panca indra lidah. Penginderaan cecapan dapat dibagi menjadi empat cecapan utama yaitu asin, asam, manis dan pahit. Selain komponen citarasa, komponen rangsangan mulut juga penting, karena timbulnya perasaan seseorang setelah orang itu menelan makanan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa flavor adalah kesan gabungan yang diterima oleh indera manusia, yang terdiri dari utamanya bau dan

rasa yang dipengaruhi pula oleh konsistensi (tekstur) dan akustik (bunyi bahan pangan sewaktu dikunyah) (Winarno 2008).

Flavor didefinisikan sebagai sensasi kompleks yang dikomposisikan oleh citarasa, bau dan tekstur. Dari ketiga faktor ini, bau merupakan hal yang paling penting, jika tidak ada bau, maka satu atau empat sensasi teste utama lainnya (pahit, manis, asin atau asam) akan menjadi dominan. Hal ini didukung juga oleh Lawrie (1995) yang menyatakan bahwa flavor adalah sensasi yang kompleks; melibatkan bau dan rasa/taste, tekstur, suhu dan pH, dimana bau sangat berperan penting. Bau dan rasa paling sukar untuk didefinisikan secara objektif. Flavor termasuk salah satu sifat sensori penting yang dapat mempengaruhi daya terima (akseptabilitas) terhadap bahan pangan (Shahidi 1998).

Menurut Winarno (2008) senyawa kimia yang berkontribusi pada flavor secara garis besar dipengaruhi oleh dua senyawa yaitu komponen volatil dan non volatil. Komponen volatil adalah komponen yang memberikan sensasi bau melalui reseptor pada hidung, memberikan top notes yang menguap dengan cepat. Komponen non volatil memberikan sensasi pada rasa yaitu asam, asin, manis dan pahit. Komponen ini tidak memberikan sensasi bau tetapi menjadi media untuk komponen volatil dan membantu menahan penguapan volatil.

Pengaruh flavor terhadap penerimaan daging oleh konsumen sangat memegang peranan penting. Keputusan konsumen untuk memilih jenis daging sangat dipengaruhi oleh flavor daging tersebut, terlepas dari faktor-faktor lain seperti budaya dan ekonomi. Berdasarkan aturan atau norma-norma yang berlaku secara religi atau istiadat, konsumen dibatasi untuk tidak mengkonsumsi daging-daging tertentu. Demikian juga dengan pertimbangan ekonomis, konsumen terpaksa harus memilih daging yang lebih terjangkau harganya.

Flavor yang diinginkan dan dibentuk oleh daging akan diproduksi saat daging diolah atau dimasak. Pemanasan, selama proses pemasakan, akan terjadi pemecahan protein, lemak, gula, vitamin dan komponen lain yang satu sama lain karena adanya panas saling berinteraksi melalui reaksi pencoklatan Maillard dan menghasilkan flavor daging yang jelas.

Proses memasak yang berbeda, juga akan memberikan profil flavor yang berbeda meskipun berasal dari tipe daging yang sama. Tipe dan jumlah komponen

flavor yang dihasilkan tergantung pada lama waktu dan metode memasak. Hal ini telah dibuktikan Ames (1990), yang memanaskan daging dalam air pada suhu 160ºC, telah diperoleh berbagai senyawa volatil yang enak dan khas daging (meaty), senyawa volatil yang dihasilkan tersebut akan meningkat dengan semakin meningkatnya suhu pemanasan.

Sering dijumpai penyimpangan flavor pada daging sehingga menyebabkan timbulnya rasa dan aroma yang tidak enak dari biasanya, keadaan seperti ini sering disebut dengan istilah off-odor dan off-taint. Flavor tidak menyenangkan yang berasal dari bahan itu sendiri disebut off-odor, sedangkan taint adalah flavor tidak menyenangkan yang berasal dari luar bahan pangan (Kilcast 1996). Timbulnya off-flavor (odor) pada daging dapat mempengaruhi palatabilitas daging tersebut. Secara umum, penurunan kualitas pangan, khususnya daging adalah karena perubahan komponen lemak melalui proses oksidasi lemak atau reaksi hidrolitik (Hamilton 1983).

Penyebab off-flavor pada daging biasanya disebabkan karena perbedaan genetik, pakan, perubahan kimia (oksidasi lemak), reaksi yang diinduksi oleh aktivitas mikrobiologi dan akibat pengolahan.

Off-Flavor karena Faktor Perbedaan Genetik

Sumbangan faktor genetik yang meliputi spesies dan jenis kelamin ternak terhadap sensasi bau daging merupakan faktor yang memberi karakteristik spesifik bagi setiap spesies ternak (MacLeod 1986). Secara genetik, setiap jenis daging mempunyai komposisi penyusun daging yang berbeda. Itik, angsa dan burung merpati memiliki warna daging yang lebih gelap dibandingkan dengan daging dari ayam maupun ternak unggas yang lain dimana warna dagingnya lebih terang dan lebih putih.

Lawrie (1995) menjelaskan bahwa perbedaan warna daging pada kedua spesies unggas tersebut dikarenakan perbedaan kadar pigmen daging (myoglobin), pigmen darah (hemoglobin) dan komponen lain seperti protein, lemak, vitamin B12 dan flavin. Selanjutnya dikatakan pula bahwa kandungan myoglobin dan hemoglobin dalam daging dapat mempercepat laju oksidasi lemak yang dapat menyebabkan ketengikan dan off-flavor selama penyimpanan daging. Banyaknya

myoglobin ini bervariasi menurut spesies ternak, umur, jenis kelamin dan aktivitas fisik ternak.

Menurut Apriyantono dan Indrawaty (1998), bahwa kandungan asam lemak yang berbeda pada setiap spesies unggas akan menghasilkan flavor yang berbeda pula. Contohnya pada ayam ras pedaging mempunyai kecenderungan untuk menghasilkan off-odor yang lebih besar, seperti bau tengik dibandingkan dengan ayam kampung. Begitu pula pada unggas air seperti itik Cihateup dan itik Alabio, hasil penelitian Randa (2007), menjelaskan bahwa itik Cihateup jantan memiliki tingkat bau amis yang cukup tinggi dibandingkan dengan itik Alabio jantan yang sangat lembut. Hal ini didukung juga oleh Apriyantono dan Lingganingrum (2001), bahwa perbedaan off-flavor dipengaruhi oleh jenis kelamin ternak.

Off-Flavor karena Faktor Pakan

Off-flavor/odor pada daging unggas sering dan mudah terjadi oleh karena pemberian pakan yang di dalamnya terdapat senyawa-senyawa yang berpotensi menghasilkan off-flavor/odor itu. Pemberian protein dan asam lemak yang tinggi dalam pakan dan banyak mengandung asam lemak tidak jenuh, akan mudah membentuk komponen volatil hasil degradasi lipid seperti heksanal, dekadienal dan dekanal. Komponen-komponen volatil turunan lipid ini sangat berperan untuk menghasilkan off-odor pada daging seperti bau tengik, langu, fatty, dan fishy.

Dalam penelitian Randa (2007) tentang penggunaan jenis lemak yang berasal dari lemak kedelai, lemak sapi dan minyak kelapa dalam pakan itik, menyimpulkan bahwa pakan bersuplementasi minyak kelapa berpotensi menghasilkan intensitas odor yang tinggi pada daging ternak itik. Atribut off-odor yang terdeteksi pada daging itik terdiri atas bau amis (fishy), berlemak (fatty), tengik (rancid), bau jamur (moldy), langu (beany) dan bau tanah (earthy). Dari keenam komponen off-odor ini bau fishy merupakan atribut yang paling tinggi intensitasnya. Dikatakan pula bahwa pemberian pakan bersuplementasi lemak sangat mempengaruhi konsentrasi kandungan lemak dan komposisi asam-asam lemak, baik yang terdapat pada daging, kulit dan tungkir ternak itik.

Chartrin et al. (2006) mengevaluasi pengaruh taraf lemak intramuskular terhadap karakteristik sensori daging itik bagian dada dengan membandingkan breed itik (Muscovy, Peking dan hasil persilangan) dan taraf pemberian pakan (overfeeding umur itik 12 dan 14 minggu vs pemberian pakan ad libitum), kesimpulan yang diperoleh bahwa itik Muscovy menunjukkan bobot daging lebih tinggi dengan kadar lipid lebih rendah dibanding ke dua bangsa itik dalam percobaan. Sebaliknya, itik peking menunjukkan taraf lipid tertinggi dengan bobot daging paling rendah, dan nilai intermediet untuk bangsa itik persilangan. Otot dada itik Muscovy terlihat kurang merah, dibandingkan dengan itik lain. Sebaliknya, otot dada itik Muscovy menunjukkan tingkat juiciness, keempukan (tenderness), bau amis yang rendah dan rasa tertinggi untuk karakter stringiness. Otot dada itik persilangan menunjukkan nilai tertinggi untuk karakter warna merah (redness). Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa faktor breed itik menunjukkan pengaruh yang lebih tinggi terhadap kualitas sensori otot daging dada dibandingkan faktor taraf pemberian pakan.

Pada daging yang berwarna merah seperti daging itik, pengaruh senyawa hematin sangat penting karena pada daging tersebut banyak mengandung hemoglobin, mioglobin dan sitokrom yang merupakan katalis oksidasi lipid (Gray dan Crackel 1994). Dalam hemoglobin, myoglobin dan sitokrom terdapat senyawa-senyawa hematin yang berbentuk heme (Fe2+) dan hemin (Fe3+). Senyawa-senyawa ini dapat mempercepat proses oksidasi lemak.

Oksidasi Lipid

Asam lemak adalah asam alkanoat atau asam karboksilat. Asam lemak dibedakan menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh hanya memiliki ikatan tunggal di antara atom-atom karbon penyusunnya sementara asam lemak tidak jenuh memiliki paling sedikit satu ikatan ganda di antara atom-atom karbon penyusunnya. Keberadaan ikatan ganda pada asam lemak tidak jenuh menjadikannya memiliki dua bentuk yakni cis dan trans.

Bahan pangan seperti susu, minyak goreng, kelapa dan daging merupakan bahan pangan yang banyak mengandung lemak. Lemak-lemak ini terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh, seperti asam palmitat (C16:0),

asam stearat (C18:0), asam oleat (C18:1), asam linoleat (C18:2), asam linolenat (C18:3) dan asam-asam lemak lainnya.

Oksidasi lipid merupakan reaksi utama perusak bahan pangan yang menyebabkan penurunan kualitas pangan secara nyata. Banyak faktor yang dapat menyebabkan atau mempengaruhi oksidasi lipid, ada yang mempercepat dan ada yang memperlambat. Asam lemak tidak jenuh, logam, enzim, serta panas merupakan faktor yang mempercepat oksidasi lipid.

Proses oksidasi lipid terjadi melalui mekanisme radikal bebas, reaksi ini diawali dengan pelepasan sebuah atom H yang labil pada lemak dan menghasilkan radikal-radikal bebas lainnya. Reaksi ini dapat disebut sebagai reaksi otooksidasi. Mekanisme oksidasi lipid secara otooksidasi terhadap pembentukan radikal bebas terdiri atas tiga tahap yakni inisiasi, propagasi dan terminasi.

a. Inisiasi

Tahap inisiasi merupakan tahap terbentuknya radikal bebas (R) jika lipid atau asam lemak tidak jenuh (RH) terkena panas, cahaya atau logam dan tahapan ini terjadi pada atom C yang berdekatan dengan ikatan rangkap. Reaksi ini diawali ketika satu atom hidrogen labil diambil dari bagian lipid, dengan persamaan :

RH R + H

b. Propagasi

Pada tahap propagasi ini, alkil radikal (R) akan bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi (ROO) dengan sangat cepat. Kemudian radikal peroksi akan bereaksi dengan asam lemak tidak jenuh membentuk hidroperoksida (ROOH) dengan sangat lambat, sedangkan radikal alkoksi (RO) akan bereaksi dengan asam lemak tidak jenuh membentuk aldehid.

R + O2 ROO

ROO + RH ROOH + H

Hidroperoksida yang terbentuk selanjutnya akan bereaksi lagi dengan inisiator membentuk radikal-radikal bebas secara terus menerus.

c. Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahap akhir pada oksidasi lipid dan tahapan yang penting. Pada tahapan ini rangkaian propagasi dapat dihentikan/berhenti hal ini karena dua radikal berkombinasi menghasilkan produk yang tidak memberi kesempatan reaksi propagasi.

R + R 2R R + ROO ROOR ROO + ROO ROOR + O2

Mottram (1991) menyebutkan bahwa lipid menghasilkan senyawa-senyawa volatil yang memberikan sensasi flavor karakteristik dari setiap spesies ternak yang berbeda. Hal ini didukung Shahidi (1998) bahwa setiap ternak memiliki flavor daging yang berbeda, umumnya diyakini berasal dari sumber-sumber lipid. Selain itu, ada keterlibatan komponen lain yang saling berinteraksi dengan lipid, yang turut mempengaruhi flavor daging tersebut.

Senyawa aldehid alifatik merupakan senyawa volatil yang paling penting menghasilkan senyawa-senyawa yang berkontribusi untuk menghasilkan bau yang tidak sedap atau tidak menyenangkan dan off-flavor pada bahan pangan. Daging yang lebih banyak mengandung lemak biasanya mempunyai kecenderungan untuk menghasilkan off-flavor yang lebih besar, seperti bau tengik, karena daging banyak mengandung asam lemak tidak jenuh yang lebih besar dan mudah teroksidasi.

Senyawa aldehid alifatik dihasilkan dari proses otooksidasi asam lemak tidak jenuh, terutama asam oleat, asam linoleat, asam linolenat, dan asam arakhidonat (Kochhar 1996). Senyawa aldehid yang paling berperan untuk menghasilkan senyawa off-odor pada daging adalah heksanal. Shahidi dan Pegg (1994) menyatakan bahwa heksanal merupakan indikator kerusakan flavor pada daging dan menjadi indikator telah terjadi proses oksidasi lipid pada daging.

Walaupun begitu senyawa-senyawa aldehid yang lain juga berperan untuk menghasilkan off-odor pada daging.

Analisis Sensori

Analisis sensori adalah suatu analisis yang digunakan untuk menentukan perbedaan, karakteristik, serta ukuran sensori suatu produk, atau digunakan untuk membedakan produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. Metode ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah orang (panelis) yang mampu mendeteksi dan mendeskripsi atribut sensori yang diuji.

Beberapa atribut sensori pada produk pangan yang umumnya dikenal antara lain kenampakan, bau/odor, konsistensi dan tekstur serta flavor (aroma, rasa). Di dalam rangkaian persepsi, beberapa bahkan semua atribut saling overlap atau saling mempengaruhi satu sama lain. Tanpa adanya latihan atau training, maka panelis akan bingung dan tidak dapat melakukan pengujian masing-masing atribut secara independen.

Pengujian sensori adalah metoda pengujian yang sangat tergantung pada indra manusia, sebagai instrumen penguji. Pada hal seperti diketahui ketajaman indra manusia sangat dipengaruhi banyak variabel yang sulit untuk dikontrol karena melibatkan proses fisiologis dan psikologis, hal ini didukung oleh Reineccius (1994), yang menyatakan bahwa pada prinsipnya sistem analisis sensori mencakup faktor fisiologis dan psikologis.

Faktor fisiologis yang mempengaruhi pengujian antara lain adalah: 1) adaptasi, adalah penurunan atau perubahan sensifitas dari rangsangan yang

diberikan sebagai akibat ekspos yang terus menerus dengan sampel yang sama; 2) peningkatan dan penekanan intensitas, bisa terjadi karena interaksi dari beberapa senyawa yang ada dalam produk pangan. Campuran dua senyawa bisa menimbulkan beberapa alternatif perubahan intensitas. Faktor psikologis berupa : 1) expectation error, informasi yang diberikan terhadap sampel akan menyebabkan perubahan pemikiran orang. Dengan informasi yang terlalu detail, orang sudah punya gambaran dan harapan terhadap karakteristik yang diuji; 2) error of habituation, jenis kesalahan ini terjadi karena ekspos terhadap sampel

yang sama dalam jangka waktu yang lama; 3) stimulus error, disebabkan ketika kriteria yang tidak relevan teramati pada saat pengujian, misalnya bentuk dan warna wadah; 4) logical error, ini terjadi ketika dua atau lebih karakteristik sampel berasosiasi di dalam pikiran panelis; 5) halo effect, ketika lebih dari satu atribut sensori yang diuji, maka biasanya satu sama lain akan saling mempenagruhi, misalnya dalam satu kali pengujian dilakukan penilaian terhadap intensitas atau rating dari flavor dengan penerimaan secara keseluruhan, maka hasilnya akan berbeda jika pengujian di lakukan secara terpisah.

Menurut Meilgaard et al. (1999) banyak variabel yang harus dikontrol dalam melakukan evaluasi sensori, dengan maksud untuk mendapatkan perbedaan

nyata antara sampel yang akan diukur. Variabel tersebut antara lain : 1) pengontrolan terhadap proses pengujian yang meliputi lingkungan, tempat

pengujian, penggunaan booth atau meja diskusi, pencahayaan, sistem ventilasi udara, ruang persiapan, pintu masuk dan keluar; 2) pengontrolan produk meliputi penggunaan peralatan, cara penyiapan, pemberian kode, dan cara penyajian; 3) pengontrolan terhadap panel meliputi prosedur yang digunakan oleh panelis dalam mengevaluasi sampel.

a. Metode Pengujian Sensori

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan menyangkut pangan yang berkualitas, maka muncul berbagai jenis metoda baru dalam pengujian sensori. Beberapa jenis metode pengujian sensori menurut Rahayu (2001) sebagai berikut :

1. Uji pembedaan mencakup :

a) uji pembedaan pasangan, b) uji pembedaan segitiga, c) uji pembedaan duo trio, d) uji pembedaan pembanding ganda, e) uji pembedaan pembanding jamak, f) uji pembedaan rangsangan tunggal, g) uji pembedaan pasangan jamak dan pembedaan monadik.

2. Uji hedonik mencakup : a) uji hedonik dan b) uji mutu hedonik.

3. Uji skalar mencakup : a) uji skalar garis, b) uji skoring, c) uji pembandingan pasangan, d) uji pembandingan jamak dan e) uji penjenjangan/rangking.

5. Aplikasi uji mencakup : a) uji ambang rangsangan, b) uji penentuan derajat kemanisan larutan, c) uji keterendalan panelis I, d) uji keterandalan panelis II, e) uji korelasi, f) uji subjektif dan g) uji objektif serta uji korelasi kepulenan nasi dengan harga beras.

Dalam melaksanakan penilaian sensori diperlukan panel. Panel bertindak sebagai instrumen atau alat dan orang yang menjadi anggota panel disebut panelis. Dalam penilaian sensori dikenal tujuh macam panel, yaitu panel perseorangan, panel terbatas, panel terlatih, panel agak terlatih, panel tidak terlatih, panel konsumen, dan panel anak-anak. Menurut Rahayu (2001) dalam mendapatkan panel yang diinginkan, khususnya jenis panel terlatih perlu dilakukan tahap-tahap seleksi. Persyaratan umum untuk menjadi panelis adalah mempunyai perhatian dan minat terhadap pekerjaan, harus dapat menyediakan waktu khusus untuk penilaian serta mempunyai kepekaan yang dibutuhkan. Tahap-tahap seleksi meliputi :

1. Wawancara

Wawancara dapat dilaksanakan dengan tanya jawab atau kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang calon termasuk kondisi kesehatan. 2. Tahap penyaringan

Tahap ini perlu dilakukan untuk mengetahui keseriusan, keterbukaan, kejujuran dan rasa percaya diri. Selain itu, dapat di nilai kepekaan umum dan khusus serta pengetahuan umum calon panelis.

3. Tahap pemilihan

Pada tahap ini dilakukan beberapa uji sensori untuk mengetahui kemampuan seseorang. Dengan uji-uji ini diharapkan dapat terjaring informasi mengenai kepekaan dan pengetahuan mengenai komoditi bahan yang diujikan.

4. Tahap latihan

Latihan bertujuan untuk pengenalan lebih lanjut sifat-sifat sensori sesuatu komoditi dan meningkatkan kepekaan serta konsistensi penilaian. Lama dan intensitas latihan sangat tergantung pada jenis analisis dan jenis komoditi yang diuji.

5. Uji kemampuan

Setelah mendapat latihan yang cukup baik, panelis diuji kemampuannya terhadap standar atau baku tertentu dan dilakukan berulang-ulang sehingga kepekaan dan konsistensinya bertambah baik. Setelah melewati kelima tahapan tersebut di atas maka panelis siap menjadi anggota panelis terlatih.

Beberapa tahapan yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi sensori menurut Meilgaard et al. (1999) yaitu menentukan tujuan dari kegiatan/proyek, menentukan tujuan dari tes yang dipilih, menyeleksi sampel yang akan diuji, mendesain suatu tes, melaksanakan tes, menganalisa data dan menginterpretasi serta melaporkan data yang diterima.

b. Metode Uji Deskriptif

Uji deskriptif menurut Meilgaard et al. (1999) adalah metoda yang melibatkan deteksi (diskriminasi) dan deskripsi antara aspek sensori kualitatif dan kuantitatif dari produk dengan menggunakan panelis terlatih. Dalam pengembangan analisis sensori, dengan menggunakan analisis deskriptif, ada beberapa metode yang sering digunakan seperti: the flavor profile method, the texture profile method, QDA method, the spectrumTM descriptive analysis method, time-intensity descriptive analysis, dan free-choice profiling.

Pengembangan metode QDA melibatkan beberapa pertimbangan yaitu bahwa metode ini bisa digunakan untuk menilai semua sifat sensori produk, pengujian bergantung pada jumlah subjek yang terbatas, subjek dikualifikasi terlebih dahulu sebelum ikut berpartisipasi, subjek dapat mengevaluasi berbagai macam produk pada individual booth, proses pengembangan istilah bebas dari pengaruh panel leader, pengujian bersifat kualitatif dan dilakukan dengan pengulangan, data yang didapatkan dapat dianalisis dengan sistem analisis statistik yang umum digunakan.

Panelis yang digunakan harus dipilih secara hati-hati, dilatih dan dipertahankan kemampuannya dibawah pengawasan supervisor yang berpengalaman (Apriyantono & Wijaya 2006). Panelis dipilih dari jumlah calon yang ikut dan mempunyai kemampuan dalam membedakan produk yang spesifik, yang sebelumnya telah dilatih. Panelis perlu dilatih untuk dapat membedakan suatu kandungan produk . Pemimpin panel bertindak sebagai fasilitator, bukan

sebagai seorang instruktur, dan menahan diri untuk mempengaruhi kelompok. Perhatian diberikan kepada panelis untuk mengembangkan terminologi/istilah yang konsisten, tapi panelis bebas untuk mengembangkan pendekatan mereka sendiri, dengan menggunakan skala garis 15 cm yang disediakan dalam metode. Panelis tidak mendiskusikan data, istilah, atau sampel setelah setiap sesi eksperimental dan harus bergantung pada kebijaksanaan pemimpin panel untuk informasi mengenai kinerja mereka dibandingkan dengan anggota lain dari panel dan untuk apapun yang diketahui perbedaan antara sampel (Meilgaard et al. 1999).

Hasil dari QDA dianalisa secara statistik, salah satu teknik statistik yang sangat bermanfaat adalah principal component analysis (PCA), sebuah metode analisis multivariat yang dapat digunakan untuk memperlihatkan kelompok jenis sampel yang sama yang didasarkan pada pengukuran atribut sensori kuantitatif. Selanjutnya hasil uji statistik disajikan dalam bentuk berbagai jenis format grafik untuk menginterpretasikan hasil. Grafik yang umumnya digunakan sebagai representasi data dalam bentuk spider web dengan suatu cabang dari satu titik pusat untuk tiap-tiap atrbut (Meilgaard et al. 1999)

c. Metode Uji Hedonik

Uji hedonik atau uji kesukaan merupakan salah satu jenis uji penerimaan (acceptance). Dalam uji ini panelis diminta untuk mengungkapkan tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau sebaliknya. Disamping itu panelis juga mengemukakan tingkat kesukaan/ketidaksukaan. Tingkat-tingkat kesukaan ini disebut sebagai skala hedonik, misalnya amat sangat suka, sangat suka, suka, agak suka, netral, agak tidak suka, tidak suka, sangat tidak suka dan amat sangat tidak suka. Analisis ditransformasikan menjadi skala numerik dengan angka menaik menurut tingkat kesukaan. Skala hedonik dapat direntangkan atau diciutkan menurut skala yang dikehendaki. Kategori skala yang umum digunakan adalah skala 5, 7 atau 9.