1 BAB IX. Perladangan di Indonesia

.

Pokok Bahasan

a. Definisi dan Dinamika Perladangan

Perhutanan sosial tradisional yang dilakukan oleh masyarakat di luar Jawa adalah perladangan. Perladangan atau shifting cultivation atau Swiden Agriculture adalah sistem penggunaan lahan yang dilakukan masyarakat dengan setiap periode waktu berpindah tempat. Mereka bercocok tanam selalu berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain dikarenakan kesuburan tanah yang rendah. Setelah kesuburan lahan menurun tidak sesuai lagi untuk bisa menghasilkan produk, kemudian berpindah mencari lahan baru yang lebih subur. Lamanya pengelolaan di suatu lahan biasanya 1-2 tahun, kemudian berpindah terus, dan terakhir kembali ke tempat semula. Masa kembali ke tempat semula ini juga bervariasi bisa 6-8 tahun, tergantung dari ketersediaan lahan dan tingkat kesuburannya, masa ini disebut rotasi ladang pendek. Ada rotasi ladang panjang yang bisa mencapai ratusan tahun, dilakukan oleh satu kelompok peladang (suku) Dayak yang berpindah beserta seluruh keluarga dan kekayaan termasuk rumah tinggal.

Ditinjau dari tingkat perkembangan cara penggunaan lahan maka perladangan berpindah adalah tingkat terendah kedua setelah masyarakat hidup dari sumber daya alam (hutan) dengan cara meramu (serta berburu dan menangkap ikan). Tingkat perkembangan terakhir dari cara penggunaan lahan ini adalah bertani menetap seperti terjadi di Jawa dengan cara bersawah atau berkebun. Setiap perubahan ini bisa mencapai ratusan tahun, abad ataupun ribuan tahun. Sampai sekarangpun masih ada suku-suku di dunia yang masih hidup di tahap berburu seperti suku Indian, Aborigin, Eskimo dan di Indonesia suku anak dalam (Kubu, Orang Rimba), mereka hidup di kawasan atau suaka yang sengaja disediakan pemerintah setempat. Jenis-jenis tanaman yang ditanam di ladang umumnya berkaitan dengan kebutuhan pangan untuk dikonsumsi sendiri (subsisten), seperti padi, ketimun, labu, cabe, terung, yang ditanam secara bersamaan dengan ditugal. Sesudah panen pertama kemudian di tanami jenis tanaman keras, seperti karet, nangka, jering, rambutan, duku dan lain-lain. Jenis-jenis tanaman keras ini bisa berhasil menjadi kebun yang baik dan mungkin juga tidak berhasil dan kembali menjadi semak belukar. Ciri khas dari perladangan ini adalah

2 dibuat atau di kelola dari hutan baik dari hutan primer mapun sekunder dengan cara pohon-pohon di tebang atau di tebas kemudian dibakar.

Tahap-tahap perladangan dapat diurutkan sebagai berikut (Mc Dove, 1988):

a) Memilih tempat berladang (beburong), b) Menebas dan merobohkan semak (nebaih), c) Menebang pohon-pohon yang lebih besar (nebang), d) Merobohkan semak dan pohon hasil penebangan yang telah dikeringkan (nunu), e) Menanam jenis tanaman pangan di abu bekas pembakaran (nugal), f) Menyiangi (mantun), g) Menjaga tanaman muda dari hewan perusak (nginang), h) Memanen hasil ladang (ngetau), i) siklus terakhir adalah memberokan (Fallaow Period) untuk menjadi hutan kembali.

Sebenarnya masih ada tiga siklus atau kegiatan yang berkaitan dengan ladang, meliputi: a) Memanen hasil tanaman non padi (ngegal ngkayu), b) Membuat pondok ladang (ngawai langkau umai), c) Membuat atau menganyam rumah pondok atau membuat alat (nganyam dan nempa). Di dalam melakukan pentahapan ladang ini dilakukan dengan ritual tertentu yang khas yang intinya supaya ladang bisa berhasil sampai panen, mereka mat kuatir kalau ritualnya salah dilakukan maka panen akan gagal dan berarti mereka tidak punya cadangan pangan pada tahun berikutnya. Aspek penting yang menentukan keberhasilan ladang adalah memilih lokasi, membakar hasil tebasan dan memelihara.

Beberapa faktor yang dipertimbangkan di dalam memilih ladang di antaranya adalah tanah yang subur, di tepi sungai, dekat dengan rumah penjaga (rumah tinggal), dekat dengan ladang sebelumnya dll. Biasanya dilakukan dengan melihat tanda-tanda tertentu, misalnya burung tertentu bersarang rendah (berarti daerah tersebut tidak kebanjiran), terdapat jenis tanaman tertentu (yang berarti tanah subur), relatif datar, bekas hutan primer (tanah subur) atau hutan sekunder (penebasan atau tebang lebih mudah) dll. Luas ladang yang dibuka setiap tahun setiap keluarga suku Dayak Kantu di Kalbar (Mc Dove 1988) antara 2.59 ha – 4.56 ha dengan produksi 737 liter gabah/ ha (ladang berpayau) sampai 2489 liter/ ha (ladang dari bekas hutan primer), sedangkan jumlah ladang setiap tahun antara 2 – 3 tempat. Jumlah ladang yang pernah digarap yang merupakan “hak milik” suatu keluarga petani ladang tergantung dari lamanya mereka berladang bisa mencapai 28 lokasi.

3 Pekerjaan menebas atau menebang dianggap penting oleh peladang, karena merupakan kegiatan persiapan yang harus dilakukan untuk tahap membakar. Menebas dan menebang di lakukan bersama-sama secara gotong royong antara anggota masyarakat peladang di dalam suatu kelompok. Mereka bekerja antara 5-7 jam per hari selama sekitar seminggu untuk setiap ladang. Pertanda perilaku burung atau keadaan cuaca amat mempengaruhi apakah mereka harus berhenti bekerja untuk sementara waktu atau tidak. Pohon kecil dan belukar ditebas dengan parang, sesudah itu baru pohon besar ditebang dengan parang atau kapak.

Hasil tebangan dan tebasan selanjutnya dikeringkan untuk selanjutnya dilakukan pembakaran. Tujuan pembakaran adalah merubah hasil tebangan dan tebasan menjadi abu, dimana abu ini merupakan input pupuk bagi tanaman pertanian nantinya. Pembakaran menjadi proses yang menentukan panen atau gagalnya tanaman padi. Alat utama yang digunakan untuk membakar adalah obor. Di dalam obor ini peladang memasukkan sebagian kecil tempat penyimpanan kulit padi, tangkai kampak, badan gendang, duri landak, alat penumbuk padi, lesung padi dan bagian bambu yang disebut “Temiang” yang kesemuanya dibungkus dengan jerami. Bahan-bahan ini merupakan syarat ritual yang melambangkan kekeringan, kekerasan dan kekuatan (Mc Dove 1988).

Aspek tingkah laku pada saat membakar ladang juga diyakini amat penting meliputi, pembakar tidak boleh minum (tetapi biasanya kemudian mengunyah tebu), tidak boleh pakai baju, dan sambil mengitari ladang dan berteriak-teriak memanggil angin, mereka menyalakan seresah dan sampah hutan dengan obor di maksud. Mereka juga “konserv” terhadap pohon-pohon yang dilindungi dengan membersihkan sampah disekitar pohon tersebut dan menjaganya, disertai memercikan air tape ke batang atau pondok yang diinginkan tida terbakar. Mereka mengerti bentuk tentang perilaku api, arah angin, pemutus api (bakar tebas) dll. Keberhasilan pembakaran ditentukan oleh kondisi hutan semula (hutan sekunder lebih mudah terbakar), lamanya proses pengeringan, pengaruh kelembaban (cuaca dan curah hujan), pengaruh sinar matahari atau naungan dan pengaruh angin dan yang terakhir nasib atau pengaruh manusianya. Walaupun demikian ada usaha-usaha pembakaran ulang kalau ternyata hasil pembakaran kurang memadai.

4 Tanaman ladang yang utama adalah padi. Peladang tradisional termasuk Dayak Kantu mengenal berbagai macam padi ladang yang sering ditanam satu ladang yang lokasinya berdekatan. Tujuan penanaman beberapa jenis padi ini adalah untuk keanekaragaman atau diversifikasi produk. Dikenal ada padi dan ketan. Jenis padi meliputi padi darat dan padi payau. Padi darat meliputi padi PUN, padi pengapit dan padi biasa, sedangkan padi ketan terdiri dari ketan darat (atau ketan merah atau ketan putih) dan ketan payau. Padi ditanam dengan cara ditugal dengan semacam alat dari kayu yang ujungnya runcing sepanjang ± 1 m dan diameter 10 cm. Satu meter lahan ditugal kurang lebih sebanyak 7 lubang, dan satu lubang ditaburi padi sebanyak 20-30 biji, jenis yang sama sekali dilarang di tanam di ladang padi adalah juwawut (Paniculum milianum), cara penanaman bisa dilakukan dengan banyak orang ataupun sendirian, selain membawa tugal di tangan kiri, juga membara raga yang berisi bibit padi yang kemudian ditaburkan dengan tangan kanan. Selain padi yang ditanam di ladang adalah jagung, ubi kayu, keladi, ubi jalar, pisang, tebu, ketimun, cabe, dll. Di daerah Jambi, setelah padi ditabur kemudian ditanamkan semai karet dengan jarak tanam 5 x 5 m. Dengan harapan sesudah panen padi akan diperoleh kebun karet.

Pemeliharaan tanaman dilakukan penyiangan, dengan cara mencabut rumput-rumput di sekitar semai padi, disamping itu juga dilakukan pemeliharaan terhadap serangan hama. Hama bisa berasal dari serangga seperti walang sangit, jengkerik tanah, belalang, berbagai macam ulat. Masyarakat peladang selalu berladang secara berkelompok, terdiri dari 6-10 atau lebih per lokasi, yang tujuannya diantaranya untuk bersama-sama menjaga tanaman mereka, terutama dari serangan hewan seperti babi, tikus, monyet, burung pemakan biji, sering juga gajah, tapir, rusa, dll.

Hasil padi menurut penelitian Mc Dove (1988) berkisar antara 1800 liter – 2400 liter gabah kering, atau 3600 – 4800 liter, bila luas ladang sekitar 2 ha/ th. Ketentuan ini sebetulnya pas atau berlebih sedikit untuk keperluan bibit tahun berikutnya. Kebutuhan peladang setiap tahun untuk konsumsi yaitu sekitar 4500 l/ th. Sedangkan kalau dibandingkan dengan angka kemiskinan Sayogya (1985) maka rendemen beras dari padi 70 %, panen padi suku Kantu tersebut adalah 252 – 336 kg beras, atau di atas garis kemiskinan dengan standar 300 kg/ kepala/ th.

5 Diskusi mengenai perladangan ini amat serius berkisar seputar: 1) Apakah benar perladangan itu cara pengelolaan tanah yang sudah pas/ sesuai dengan ekosistem (Mc. Dove 1985), ataukah merupakan perkembangan bertani (Soedarwono, 1985), 2) Apakah benar perladangan meninggalkan tanah kritis dan padang rumput yang luas seperti di Kalsel, Kaltim, dll, 3) Dimana (lokasi) mereka peladang lebih memilih tempat sesuai dengan perkembangan wilayah. 4) Apakah benar perladangan merusak hutan alam dan mengakibatkan kabut (smog) yang luas sampai ke negeri lain (Singapura, Malaysia,dll).

Pandangan sosial budaya menyatakan bahwa sistem perladangan berpindah secara umum dianggap sebagai satu-satunya sistem pertanian yang sesuai dengan ekosistem hutan tropis. Ciri berpindah-pindah dalam sistem perladangan ini merupakan pola adaptasi ekologis yang sangat penting guna mengistirahatkan lahan yang telah diolah selama beberapa tahun agar kemudian pulih kembali seperti sediakala. Setelah melewati masa istirahat yang cukup panjang (bera), lahan tersebut kemudian digunakan lagi. Namun demikian dalam kondisi sekarang, sistem perladangan berpindah sebagai sistem pertanian lokal, khususnya di Indonesia, tampaknya cenderung berubah, malahan ditinggalkan oleh masyarakat karena berbagai alasan.

King (1985) melihat, sebagai contoh misalnya, bahwa sistem perladangan orang Dayak Maloh di Kalimantan Barat cenderung berubah seiring dengan perubahan dan pergeseran dalam sistem stratifikasi sosial komunitas Kalimantan Barat. Sedangkan, menurut Dove (1988) terjadinya perubahan dalam sistem perladangan berpindah adalah akibat dari kian runtuhnya rumah panjang komunitas lokal orang Kantu’. Jadi dengan runtuhnya organisasi sosial, struktur sosial atau sistem sosial lokal, maka sistem perladangan secara tradisional pun ikut berubah. Sistem perladangan berpindah (shifting cultivation, swidden agriculture, slash and burn agriculture), mempunyai hubungan dengan struktur sosial ekonomi dan keagamaan. Menurut Dove, masyarakat etnik Kantu’ dalam mengolah lajannya secara berpindah-pindah bukan hanya merupakan pusat kegiatan ekonomi semata tetapi juga merupakan hakekat kehidupan yang mencakup pemukiman, struktur sosial, ritual, adat dan hukum adat, yang semua itu bersumber dan berpusat pada sistem perladangan orang Kantu’.

6 b. Perladangan di Pulau Kei Kecil, Maluku (Erick Lobja, 2003)

Perladangan orang Kei dimulai dari tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) pemilihan lokasi, (2) penebasan lokasi ladang, (3) penebangan pohon-pohon besar, (4) pembakaran ladang, (5) pembersihan sisa-sisa pembakaran, (6) penanaman tanaman, (7) penyiangan dan pemeliharaan pertumbuhan tanaman, dan (8) panen hasil. Perladangan seperti ini tidak berbeda jauh dengan yang dipraktekkan oleh penduduk subetnis lainnya di Nusantara ini.

Proses pembukaan perladangan pada umumnya dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana, yakni kampak, parang dan api untuk membuka hutan. Proses pemilihan ladang, menebas, menebang dan membakar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perladangan orang Kei. Tahap-tahap proses pembuatan ladang orang Kei seperti dikemukakan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Memilih lokasi ladang

Pada tahap ini seseorang akan diutus untuk masuk ke dalam kawasan hutan milik ulayat Ohoi/ kampung/ desanya untuk memeriksa bagian lahan yang dianggap cocok untuk dijadikan ladang. Jika merasa bahwa bagian itu sudah cocok, maka ia akan kembali untuk menyampaikan hasil temuannya itu. Namun sebelum ia meninggalkan tempat itu, terlebih dahulu ia akan memberi tanda (felif) pada tempat tersebut. Setelah kembali, orang tersebut langsung menghubungi keluarga, khususnya kepala marganya. Kepala marga selanjutnya akan menghubungi Dewan Adat untuk memperoleh persetujuan jika kawasan yang akan diolah itu berada pada kawasan Warain, karena kawasan tersebut merupakan milik bersama atau komunal. Sepanjang tidak terletak pada kawasan Warain Vaweon atau hutan primer, kawasan keramat, atau yang sudah ditandai (felif) oleh orang lain dan tidak bermasalah, maka secara langsung ia akan mendapat persetujuan dari Dewan Adat. Setelah itu, kepala marga akan kembali menemui anggota keluarganya untuk merundingkan hari yang dianggap baik untuk bekerja bersama-sama membersihkan lahan tersebut.

Dalam memilih lokasi ladang, orang Kei selalu mempertimbangkan beberapa faktor serta tempat yang baik dan potensial untuk dijadikan sebagai lokasi tempat berladang. Orang Kei selalu memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut kondisi

7 tempat serta hak milik atas tempat yang akan diolah tersebut. Kepemilikan atas ladang potensial tertentu selalu berbeda menurut lokasi ladangnya, apakah berada di pinggir kampung (desa), berada pada kawasan daur ulang (Kait), atau berada pada kawasan produksi tetap (Warain).

Untuk memilih ladang yang potensial, lokasi/ tempat relatif merupakan hal yang sama pentingnya dengan hak milik tempat tersebut. Pada umumnya orang Kei selalu mencari lokasi ladang di pinggir sungai khususnya pada kawasan daur ulang (Kait) dan produksi tetap (Warain). Selain karena tanahnya subur juga karena biasanya mereka selalu menginap di ladang untuk menjaga tanaman mereka. Oleh karena itu perlu diperhitungkan juga air untuk mandi dan memasak.

b. Ukuran ladang

Pada umumnya ukuran ladang yang dibuka dan diolah oleh orang Kei bervariasi, yakni antara 0,5-2 hektar. Ukuran ini tergantung kepada berapa banyak orang yang mengerjakan ladang tersebut. Selain itu juga tergantung pada luas areal yang akan dibuka. Jika berbatasan atau dekat dengan ladang orang lain atau jika pada areal yang dibuka ternyata sudah ditandai oleh orang lain maka pembuka ladang baru juga harus menandainya.

Ada dua aspek yang merujuk pada luas tanah yang akan diolah menjadi ladang oleh orang Kei. Pertama, luas masing-masing ladang dan kedua, seluruh bagian tanah yang akan ditebas oleh setiap orang Kei dalam setiap tahunnya. Ukuran ladang yang dioalh pun bervariasi sesuai dengan kebutuhan konsumsi setiap keluarga. Pengolahan atau pembukaan lahan baru di hutan primer berbeda dengan pengolahan pada kawasan hutan sekunder atau pada kawasan daur ulang. Biasanya ladang yang dibuka oleh orang Kei pada kawasan hutan primer sedikit lebih luas jika dibandingkan dengan kawasan daur ulang. Penggarapan yang cukup luas pada kawasan hutan primer disebabkan kondisi tanah yang masih subur, dibandingkan dengan kawasan daur ulang.

8 Ukuran ladang orang Kei juga dipengaruhi oleh efisiensi kerja maupun tenaga kerja. Jika membuka ladang pada areal hutan primer maka diperlukan tenaga yang cukup banyak untuk menebas dan menebang. Hal tersebut disebabkan karena kondisi kayu dan tumbuhan yang ada di kawasan hutan primer pada umumnya kuat dan keras. Sedangkan pembukaan di kawasan hutan sekunder tenaganya lebih sedikit karena kondisi kayu dan tumbuhan yang ada pada umumnya lunak dan kecil-kecil.

c. Jumlah ladang

Selain menentukan lokasi dan ukuran ladang, orang Kei juga selalu menentukan seberapa banyak ladang yang mesti dibuka atau diolah. Pada umumnya orang Kei selalu membuka ladang sekitar 1-3 buah setiap tahunnya, bahkan untuk kondisi saat ini ada juga yang membuka lebih dari itu. Pembukaan ladang secara terpisah yang dilakukan oleh orang Kei setiap tahunnya adalah sebagai strategi untuk menciptakan keragaman.

d. Menebas

Salah satu tujuan utama orang Kei dalam mengolah ladang adalah dalam tahapan siklus yakni dengan cara menebas (pemiri). Menebas hutan dimaksudkan untuk mematikan tumbuh-tumbuhan sehingga setelah mengering ia dapat mudah terbakar. Hal ini penting karena tumbuh-tumbuhan yang ditebas nantinya akan ikut membantu pembakaran pohon-pohon besar yang sulit dikeingkan dan dibakar. Tujuan lain adalah untuk mempersiapkan tempat yang terbuka dan bebas dari semak belukar sehingga mereka bisa menebang dengan mudah dan bebas serta terhindar dari ancaman robohnya pohon sewaktu ditebang. Dalam proses menebas ini, orang Kei biasanya menggunakan parang penebas atau dalam bahasa Kei disebut Nger. Parang tersebut dibuat oleh orang Kei sendiri dengan cara tempa tangan dengan potongan besi. Besi ini dipanaskan di dalam api arang, lalu dikipas dengan puputan dari batang bambu, setelah panas memerah baru dipukul dengan pemukul kasar atau martelu di atas landasan besi.

Selama tahapan siklus ladang ini, para pekerja bergerak sambil menebas sehingga seluruh areal ladang baru itu bisa dicapai. Namun demikian, tidak semua pohon yang

9 ada di areal ladang tersebut dapat ditebas, mengingat ada juga pohon-pohon dengan batang yang sangat besar dan tidak bisa ditebang dengan menggunakan parang. Jika terdapat pohon yang dianggap bisa ditebang dengan menggunakan parang, maka pada saat itu pohon tersebut dapat langsung ditebang, tetapi jika pohon itu terasa besar dan tidak dapat ditebang, maka akan ditebang pada saat proses penebangan.

Sebagaimana telah disebut di muka, dalam membuka ladang baru di hutan primer akan diperlukan tenaga kerja yang cukup banyak. Tenaga kerja ini biasanya diperoleh dari warga kampung (ohoi) tersebut. Pekerjaan dilakukan secara gotong-royong (maren). Para pekerja umumnya adalah laki-laki dewasa, namun tidak menutup kemungkinan juga perempuan dengan anak-anak lelaki yang dianggap mampu bekerja, dengan syarat apabila pembukaan lahan baru tersebut berada pada kawasan daur-ulang (kait) yang kayu atau tumbuhannya kecil, lunak dan tidak keras. Namun biasanya, bagi orang Kei wanita tidak boleh terlibat dalam proses kerja menebas atau dalam seluruh rangkaian pembukaan ladang.

e. Menebang dan membakar

Tahap menebang dan membakar merupakan slah satu bagian dari siklus perladangan di Kepulauan Kei, walaupun sebenarnya kedua tahap ini tidak terpisahkan dalam pelaksanaannya. Tujuan utama menebang adalah supaya pohon yang ditebang itu mati dan cepat kering, sehingga mudah dibakar. Sisa-sisa hasil pembakaran (abu) ini bisa menjadi pupuk bagi ladangnya. Tujuan lainnya adalah agar sinar matahari dapat dengan mudah menyinari seluruh areal ladang yang baru dibuka tersebut sehingga pohon dan tumbuhan yang sudah ditebang lebih cepat kering dan bisa segera dibakar. Untuk pohon-pohon besar yang ditebang umumnya diambil untuk kebutuhan papan bagi rumah atau dibuat sebagai perahu (sampan) atau dalam bahasa setempat disebut dengan leb-leb. Partisipasi tenaga kerja pada tahap menebang ini tidak jauh berbeda dengan pada saat menebas. Alat utama yang digunakan pada tahap ini adalah kapak Kei (Sav dan Savev) atau dalam bahasa Kei disebut dengan Sav untuk ukuran kecil dan Savevuntuk ukuran sedang.

10 Setelah selesai proses penebangan, lahan tersebut dibiarkan kering dalam beberapa hari. Jika dahan dan ranting yang ada sudah kering, proses selanjutnya adalah membakar. Sebelum ladang dibakar, pemilik ladang dibantu beberapa orang keluarganya akan membersihkan pinggiran ladang. Pembersihan ini dimaksudkan untuk mengendalikan api agar tidak menjalar ke ladang milik orang lain. Lebar bagian yang dibersihkan ini biasanya antara 1-2 meter. Dalam tahap membakar ini tidak membutuhkan banyak tenaga kerja.

Dalam berladang orang Kei selalu memperhatikan kondisi iklim. Pada dasarnya waktu pembuatan kebun/ ladang dilakukan dalam tiga bagian. Orang Kei menyebut kebun/ ladang dalam bahasa setempat dengan nama Vee. Vee dapat dibuka pada tiga paruh waktu yang berbeda. Vee timur, dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan Januari, Veevarat dilaksanakan dari bulan Februari hingga bulan Mei, dan Vee ev (kebun/ ladang pada musim kemarau) dimulai dari bulan Juli hingga September. Vee ev ini dilaksanakan pada saat peralihan musim dari musim timur ke musim barat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, menunjukkan bahwa cara perladangan yang selama ini dilakukan oleh penduduk di Pulau Kei Kecil sangat jarang menimbulkan kebakaran. Hal tersebut berkaitan erat dengan tata cara perladangan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sistem perladangan khususnya yang berhubungan dengan pembakaran ladang yang dilakukan oleh penduduk selalu memperhatikan aspek keamanan, dimana jangan sampai terjadi kebakaran pada wilayah milik orang lain. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa dalam rangka mengelola dan memanfaatkan lahan yang ada untuk perladangan, orang Kei sebenarnya sudah memperhatikan akan kondisi lingkungannya serta memperhitungkan sebab-akibat yang ditimbulkan dari tata cara perladangan berpindah itu sendiri. Di sinilah terlihat sebuah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam mengelola dan memanfaatkan lahan untuk perladangan.

Mencermati akan tata cara perladangan yang dipraktekkan oleh penduduk di Pulau Kei Kecil seperti dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa orang Kei sebelum membuka ladang, harus terlebih dahulu memulai dan melalui rangkaian-rangkaian

11 atau proses seperti disebut di atas. Ini menunjukkan bahwa hal-hal yang menyangkut tanah, hak milik hutan-tanah, kecocokan tempat, adalah merupakan sebuah pandangan yang merujuk pada perspektif tata ruang kosmologis dan waktu secara ekologis (menurut sistem pengetahuannya atas dasar norma adat).

Sistem perladangan berpindah orang Kei merupakan bagian dari contoh kebudayaan pertanian lokal dan merupakan pola strategi adaptasi masyarakat Kei terhadap ekosistem lingkungan alamnya untuk memperoleh bahan makanan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam memandang hutan-tanah tersebut, orang Kei juga membuat sistem klasifikasi jenis hutan perladangan yang dipraktekkannya, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Klasifikasi Jenis HutanPerladangan berdasarkan Dasar Klasifikasinya

No. Klasifikasi Hutan Ladang Dasar Klasifikasi 1. Semak belukar bekas perladangan Umur dan besar pohon

2. Hutan sekunder Umur dan besar pohon

3. Hutan primer Umur dan besar pohon

4. Rawa Tanah dan tumbuhan

yang hidup di dalamnya

Orang Kei mengenal akan beberapa pepatah, petuah dan istilah yang sering menjiwai cara berpikir, dan bertindak dalam melakukan segala sesuatu demi masyarakat banyak. Sebagaian petuah, pepatah dan istilah yang dapat saya kemukakan di sini, antara lain:

“Ai ra nem vakbo, ne vat ra nem vakbo lutuur”- Kayu berkumpul, jadilah pagar kayu dan batu berkumpul jadilah pagar batu.

(Dengan bekerja sama maka suatu beban pekerjaan menjadi ringan dan mencapai tujuan).

“Ai utan vut ro na tub ratam”- Sepuluh batang kayu tertimbun di atasmu.

(Memikul tanggung jawab atas kesalahan sendiri ataupun perkara orang lain yang menjadi tanggung jawabnya).

12 Beberapa petuah, pepatah dan istilah di atas selalu menjiwai setiap orang Kei dalam berpikir dan bertindak. Jiwa dan rasa kebersamaan saling memiliki dalam diri orang Kei selalu tinggi. Karena menurut mereka segala sesuatu yang diperbuat dan sifatnya membantu dan menolong sesama akan memperoleh imbalan dari Yang Maha Kuasa (Duad) di kemudian hari.

Dalam hubungan dengan praktek dan sistem perladangan yang sudah saya kemukakan di atas, orang Kei juga telah membagi dan membuat klasifikasi mengenai jenis hutan perladangan yang selalu mereka lakukan. Klasifikasi ini didasarkan pada umur tumbuhan dan ukuran pohon yang tumbuh dan juga berdasarkan kondisi tanah serta tumbuhan yang hidup di dalamnya.

Klasifikasi jenis hutan perladangan seperti diperlihatkan Tabel 5, menunjukkan bahwa orang Kei melihatnya berdasarkan umur pohon, besarnya pohon dan jenis tanah dan tumbuhan dimana ladang itu berada. Dasar klasifikasi tersebut terdiri dari empat bagian, yakni: hutan bekas perladangan, hutan sekunder, hutan primer dan hutan sagu/ daerah rawa. Jika pohon yang tumbuh pada suatu wilayah dengan diameter di bawah 10 cm dengan umur muda maka wilayah tersebut termasuk dalam hutan semak-belukar atau bekas perladangan. Selanjutnya pohon yang tumbuh memiliki diameter di atas 10 cm dengan umur yang cukup tua dan sangat tua, maka termasuk dalam hutan sekunder dan hutan primer. Sedangkan dasar klasifikasi untuk wilayah rawa adalah kondisi tanahnya yang berair dan ditumbuhi tanaman sagu. Adanya sistem seperti ini, menunjukkan bahwa orang Kei mempunyai sistem pengetahuan sendiri tentang hutan-tanah perladangan.

Dasar klasifikasi dimaksudkan supaya dalam mengelola dan memanfaatkan lahan hutan yang ada, orang Kei dapat mengenal di kawasan mana saja ia dapat mengolah dan memanfaatkan lahan yang ada. Sekaligus sebagai petunjuk kepada masing-masing orang untuk tetap mengingat dan dapat membedakan kawasan-kawasan tersebut. Selain dasar klasifikasi itu, orang Kei juga membuat semcam sistem kategorisasi terhadap ladang-ladang yang telah dikerjakan. Dasar tersebut dibuat berdasarkan kondisi tanah dan hutan dimana orang Kei berladang. Kategorisasi

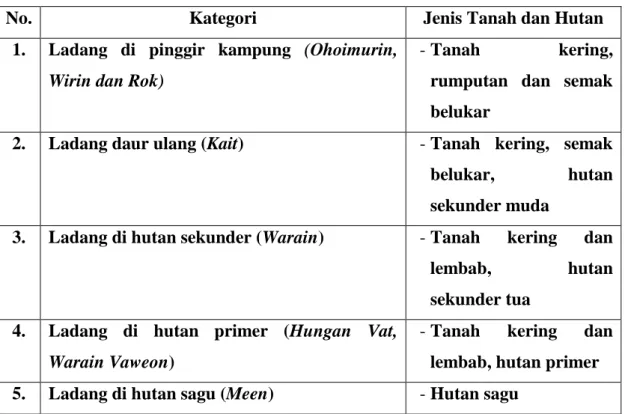

13 ladang yang disesuaikan dengan jenis tanah dan hutan, menurut orang Kei dapat dilihat pada Tabel 6. Dalam pandangan dan pemahaman orang Kei, ladang di pinggir dan di sekitar kampung (Ohoi) adalah ladang dengan kondisi tanah kering dan hutan yang tumbuh adalah rumput-rumput liar dan semak belukar. Sedangkan ladang pada kawasan daur ulang (Kait) adalah ladang dengan kondisi tanah kering dan hutan yang tumbuh adalah semak belukar dan hutan sekunder muda.

Tabel 6. Kategorisasi Ladang Menurut Orang Kei

No. Kategori Jenis Tanah dan Hutan

1. Ladang di pinggir kampung (Ohoimurin, Wirin dan Rok)

- Tanah kering, rumputan dan semak belukar

2. Ladang daur ulang (Kait) - Tanah kering, semak belukar, hutan sekunder muda

3. Ladang di hutan sekunder (Warain) - Tanah kering dan lembab, hutan sekunder tua

4. Ladang di hutan primer (Hungan Vat, Warain Vaweon)

- Tanah kering dan lembab, hutan primer 5. Ladang di hutan sagu (Meen) - Hutan sagu

Sumber: Data Primer, 2001

Ladang yang terdapat di kawasan hutan sekunder (Warain) dan hutan primer (Hungan Vat dan Warain Vaweon) adalah wilayah dengan kondisi tanah kering dan sebagian lembab. Kondisi hutannya adalah hutan sekunder tua dan hutan primer. Khusus untuk kawasan Hungan Vat, orang Kei sangat jarang mengusahakan ladang pada kawasan itu. Walaupun kawasan itu merupakan hutan lebat dengan kayu-kayu yang sangat besar, tetapi tidak terdapat tanah yang cukup, karena dalam kawasan ini pada umumnya dikelilingi oleh rongga-rongga batu yang cukup besar.

Ladang pada kawasan hutan sagu (Meen) memiliki jenis dan kondisi tanah yang sedikit berbeda dengan beberapa kawasan di atas. Kondisi tanah pada kawasan ini pada

14 umumnya tanah berair-basah (rawa) dan tanaman atau tumbuhan yang hidup pada umumnya pohon-pohon sagu. Adanya sistem kategorisasi ini menunjukkan bahwa dalam mengelola ladang, orang Kei telah membedakan di mana ladang yang diolah dipinggir kampung, di kawasan daur ulang, kawasan hutan sekunder atau hutan primer. Pembedaan itu dapat dirunut dari kondisi tanah dan jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di kawasan tersebut,

Namun demikian, cara dan sistem perladangan seperti dikemukakan di atas tidak selamanya dipraktekkan dan diikuti secara sistematis oleh masyarakat Kei. Kegiatan perladangan yang dipraktekkan oleh penduduk di Pulau Kei Kecil pada fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan ekonomi menjadi faktor pendorong bagi adanya aktivitas perladangan orang Kei Kecil. Ladang sebagai suatu sistem pertanian di dalam dirinya sendiri memiliki seperangkat variabel yang harus dipenuhi agar perladangan dapat berfungsi secara optimal dan adaptif terhadap lingkungannya. Ladang bagi orang Kei merupakan suatu cara produksi, yang didorong oleh kebutuhan hidup mereka, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga sebagai pelaku utama produksi dan konsumsi. Cara perladangan yang dipraktekkan oleh orang Kei saat ini adalah seperti terlihat pada Tabel 7.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 87 responden (76,99 %) sering mempraktekkan sistem perladangan berpindah yang sifatnya tidak berkelanjutan atau sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan sisanya 26 responden (23,01 %) mempraktekkan sistem perladangan berpindah yang berkelanjutan.

Sistem perladangan berpindah yang dimaksud adalah dengan membuat ladang/ kebun, yang diolah dengan tenggang waktu/ rotasi rata-rata 5-10 tahun, untuk satu kali putaran. Hal tersebut dimaksudkan supaya tanah/ lahan yang sudah diolah tersebut memiliki waktu yang cukup dalam proses pemulihan sebelum siap untuk diolah kembali. Tenggang waktu yang ada sebenarnya tidak terlalu jauh atau masa bera-nya (istirahat) sangat pendek.

15 Tabel 7. Sistem Perladangan yang dipraktekkan oleh Orang Kei

No. Kategori Frekuensi (%)

1. Perladangan berpindah yang tidak berkelanjutan, atau sering berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain.

87 76,99

2. Perladangan yang berkelanjutan yakni hanya menetap pada satu lokasi dan tidak berpindah-pindah.

26 23,01

Jumlah 113 100

Sumber: Data Primer, 2001

Namun, dalam pandangan penduduk, justru rotasi atau tenggang waktu yang ada ternyata cukup lama. Hal tersebut mendorong penduduk terus membuka lahan baru untuk dijadikan sebagai ladang. Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa sekali lagi kebutuhan hidup yang terus meningkat turut menjadi pemicu penduduk untuk terus membuka lahan-lahan baru dalam kawasan hutan sekunder maupun primer untuk dijadikan kawasan perladangan. Penduduk beranggapan bahwa hanya pada kawasan-kawasan tersebut (hutan sekunder dan primer) tanahnya masih subur.

Memang terlihat bahwa kondisi lahan khususnya tanah di sebagian besar wilayah Pulau Kei Kecil telah mengalami tingkat kekritisan yang cukup serius. Kondisi tanah yang ada sudah tidak mendukung dari sisi kesuburan, dan ini dibuktikan dari hasil perladangan yang diusahakan penduduk ternyata tidak banyak. Hal inilah yang mendorong penduduk untuk terus membuka lahan-lahan baru, yang diyakini masih subur untuk dijadikan sebagai ladang. Hasil pertanian ladang ini diharapkan dapat membantu membiayai sekolah anak maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perladangan yang paling umum diusahakan oleh orang Kei, seperti pernah disinggung di muka, adalah perladangan singkong/ ketela pohon (enbal). Perladangan enbal biasanya berlangsung kurang lebih 3-4 bulan, mulai dari proses penanaman sampai panen. Selain mengusahakan enbal sebagai tanaman pokok untuk kebutuhan hidup

16 sehari-hari, penduduk juga mengusahakan tanaman lain seperti ubi-ubian, singkong tidak beracun dan pisang. Padi ladang juga diusahakan, tetapi tidak banyak.

Berhubungan dengan tata cara perladangan yang dilakukan oleh penduduk di Pulau Kei Kecil saat ini, menunjukkan bahwa siklus perladangan semakin pendek dari hari ke hari. Dalam satu tahun penduduk selalu membuka lahan-lahan baru dihutan primer untuk dijadikan sebagai areal perladangan. Ada penduduk yang membuat ladang pada lahan baru, namun ada juga yang mengolah kembali lahan yang sudah pernah diolah. Jika dalam satu tahun penduduk membuat kebun pada lahan yang berbeda, maka dapat dipastikan bahwa salah satunya adalah dari hasil pembukaan lahan baru di hutan. Luas lahan baru yang dijadikan sebagai areal perladangan, biasanya mencapai luas kurang lebih 0,5-2 ha. Sedangkan untuk lahan yang sudah pernah diolah, rata-rata hanya sekitar 0,5-1 ha. Dalam satu tahun masing-masing keluarga bisa memiliki 1-4 kebun baik yang dikelola di kawasan daur-ulang maupun pada kawasan hutan sekunder dan primer.

Hasil Pembelajaran

Mampu memahami, menjelaskan dan memberikan contoh kegiatan perladangan di Indonesia serta menganalisis dampaknya terhadap pengelolaan dan kelestarian sumberdaya hutan

Aktifitas

(1) Membaca bahan ajar sebelum kuliah,

(2) Membaca bahan bacaan/pustaka yang relevan

(3) Mencari kasus perladangan di berbagai wilayah di Indonesia (4) Diskusi dan menjawab kuis

Kuis dan latihan

(1) Jelaskan karakteristik perladangan dari beberapa masyarakat di Indonesia secara umum dan berikan contohnya !

(2) Terangkan menurut pendapat saudara apakah kegiatan perladangan termasuk aktifitas yang merusak atau melestarikan hutan serta berikan contoh kasus yang menguatkan argumentasi saudara !

17 DAFTAR PUSTAKA

Ahimsa Putra H.S. 1994. Antropologi Ekologi; Beberapa Teori dan Perkembangannya. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Awang S.A. 2002. Etnoekologi ; Manusia di Hutan Rakyat. Sinergi Press. Yogyakarta Djuwadi. 1976. Beberapa Aspek Produksi Gula Kelapa, FKT UGM, Yogyakarta

Djuwadi & Fanani. 1985. Produksi Tanaman Perladangan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Petani Peladang di Propinsi Jambi. FKT UGM. Yogyakarta Djuwadi. 2004. Hutan Kemasyarakatan. FKT UGM. Yogyakarta

Dove. M.R. 1985. Sistem perladangan di Indonesia; Studi Kasus di Kalimantan Barat. Penerbitan FKT UGM. Yogyakarta

Field, John. 2010. Modal Sosial. Kreasi Wacana. Yogyakarta.

Hasbullah, J., 2006. Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. MR-United Press. Jakarta.

Leibo J., 2003. Kearifan Lokal Yang Terabaikan Sebuah Perspektif Sosiologi Pedesaan. Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta

Kartasasmita, G. 1996. Pembangunan Hutan Rakyat, Cides. Jakarta. Keraf S. 2002. Etika Lingkungan. Kompas. Jakarta.

Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Rineka Cipta. Jakarta

Lobja E. 2003. Menyelamatkan Hutan dan Hak Adat Masyarakat Kei. Debut Press. Yogyakarta

Mubyarto. 1998. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; Laporan Kaji Tindak Program IDT. Aditya Media. Yogyakarta

Nugraha A. & Murtijo. 2005. Antropologi Ekologi. Wana Aksara. Banten

Nur A. 2010. Peranan Kearifan Lokal dalam Mendukung Kelestarian Hutan Rakyat. FKT UGM. Yogyakarta

Pretty J. & Ward H., 2001, Social Capital and The Environment, World Development, Volume 29, No. 2, UK

Qowi M.R. 2009. Tata Kelola Hutan Lestari Masyarakat Adat Baduy. FKT UGM Yogyakarta

18 Raharjo. 1999. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Gadjah Mada University

Press. Yogyakarta

Ritzer G., dan Goodman D.J., 2004, Teori Sosiologi Modern, Prenada Media, Jakarta. Salim P., 2001. Teori dan Paradigma: Penelitian Sosial. Tiara Wacana. Yogyakarta Soekanto S. 2010. Sosiologi ; Suatu Pengantar. Rajawali Pers. 2010. Jakarta

Soemarwoto O., 2007, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Soetomo. 2008. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Supriono, Agus., Flassy, Dance J., Rais, Slasi. 2011. Modal Sosial : Definisi, Dimensi, dan Tipologi. Artikel

Wibisono H. 2013. Etnobotani Tanaman Herbal pada Areal Hutan Rakyat oleh Masyarakat Dusun Gedong. Girimulyo. Kulon Progo. FKT UGM Yogyakarta Widiyanto E. 2012. Relasi antara Modal Sosial dengan Implementasi PHBM di Desa

Jono. Kab. Bojonegoro. FKT UGM. Yogyakarta

Yuntari D. 2012. Relasi antara Tata Nilai dan Modal Sosial dengan Interaksi Masyarakat Terhadap Sumberdaya Hutan. FKT UGM. Yogyakarta