BAB III

KAJIAN PUSTAKA

3.1 Kajian Teori

3.1.1 Pengertian Penilaian Kinerja

Penilaian prestasi kerja menurut Utomo, Tri Widodo W. adalah proses untuk mengukur prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan sasaran dengan persyaratan deskripsi pekerjaan yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Standar kerja tersebut dapat dibuat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Penilaian kinerja merupakan suatu sistem formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugas-tugasnya (Mondy dan Noe ,1993)

Sedangkan (Mejia dkk, 2004) mengungkapkan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu proses yang terdiri dari:

1. Identifikasi, yaitu menentukan faktor-faktor kinerja yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil analisis jabatan.

2. Pengukuran, merupakan inti dari proses sistem penilaian kinerja. Pada proses ini, pihak manajemen menentukan kinerja pegawai yang bagaimana yang termasuk baik dan buruk. Manajemen dalam suatu organisasi harus melakukan perbandingan dengan nilai-nilai standar atau

3. Manajemen, proses ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Pihak manajemen harus berorientasi ke masa depan untuk meningkatkan potensi pegawai di organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian umpan balik dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja pegawainya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian penilaian kinerja, terdapat benang merah yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu sistem penilaian secara berkala terhadap kinerja perusahaan yang mendukung kesuksesan organisasi atau yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Proses penilaian dilakukan dengan membandingkan kinerja pegawai terhadap standar yang telah ditetapkan atau memperbandingkan kinerja antar pegawai yang memiliki kesamaan tugas.

3.1.1.1 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi organisasi dan pegawai yang dinilai, yaitu:

1. Performance Improvement. Yaitu memungkinkan pegawai dan

manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja.

2. Compensation adjustment. Membantu para pengambil keputusan

untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya.

4. Training and development needs mengevaluasi kebutuhan

pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal.

5. Carrer planning and development. Memandu untuk menentukan

jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai.

6. Staffing process deficiencies. Mempengaruhi prosedur perekrutan

pegawai.

7. Informational inaccuracies and job-design errors. Membantu

menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia terutama di bidang informasi

job-analysis, job-design, dan sistem informasi manajemen sumber

daya manusia.

8. Equal employment opportunity. Menunjukkan bahwa placement

decision tidak diskriminatif.

9. External challenges. Kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi

oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu departemen sumber daya manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai.

10. Feedback. Memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian

3.1.1.2 Elemen Penilaian Kinerja

Performance Standard

Penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas yang dijadikan tolok ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Standar yang dibuat tentu saja harus berhubungan dengan jenis pekerjaan yang akan diukur dan hasil yang diharapkan akan terlihat dengan adanya penilaian kinerja ini.

Kriteria Manajemen Kinerja (Criteria for Managerial Performance) Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional (functional utility), keabsahan (validity), empiris

(empirical base), sensitivitas (sensitivity), pengembangan sistematis

(systematic development), dan kelayakan hukum (legal appropriateness).

Pengukuran Kinerja (Performance Measures)

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian (rating) yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja (Werther dan Davis,1996:346). Pengukuran kinerja juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan kinerja sebenarnya yang terjadi. Pengukuran kinerja dapat bersifat subyektif atau obyektif. Obyektif berarti pengukuran kinerja dapat juga diterima, diukur oleh pihak lain selain yang melakukan penilaian dan bersifat kuantitatif. Sedangkan pengukuran yang bersifat subyektif berarti

pengukuran yang berdasarkan pendapat pribadi atau standar pribadi orang yang melakukan penilaian dan sulit untuk diverifikasi oleh orang lain. Analisa Data Pengukuran

Setelah menetapkan standar pengukuran, kemudian mulailah dikumpulkan data-data yang diperlukan. Data-data dapat dikumpulkan dengan melakukan wawancara, survei langsung, atau meneliti catatan pekerjaan dan lain sebagainya. Data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisa apakah ada perbedaan antara standar kinerja dengan kinerja aktual.

Bias dan Tantangan dalam Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi. Apapun bentuk atau metode penilaian yang dilakukan oleh pihak manajemen harus adil, realistis, valid, dan relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai karena penilaian kinerja ini tidak hanya berkaitan dengan masalah prestasi semata, namun juga menyangkut masalah gaji, hubungan kerja, promosi/demosi, dan penempatan pegawai.

3.1.1.3 Metode Penilaian Kinerja 1. Rating Scales

Menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja (performance factor). Misalnya dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai. Skala yang digunakan adalah 1 sampai 5, yaitu 1 adalah yang terburuk dan 5 adalah yang terbaik. Jika tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai tersebut biasa saja, maka

ia diberi nilai 3 atau 4 dan begitu seterusnya untuk menilai faktor-faktor kinerja lainnya.

2. Critical Incidents

Evaluator mencatat mengenai apa saja perilaku/pencapaian terbaik dan terburuk (extremely good or bad behaviour) pegawai. Dalam metode ini, penilai harus menyimpan catatan tertulis tentang tindakan-tindakan atau prilaku kerja yang sangat positif (high favorable) dan perilaku kerja yang sangat negatif (high unfavorable) selama periode penilaian.

3. Essay

Evaluator menulis deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan, kinerjanya pada masa lalu, potensinya dan memberikan saran-saran untuk pengembangan pekerja tersebut. Metode ini cenderung lebih memusatkan perhatian pada perilaku ekstrim dalam tugas-tugas karyawan daripada pekerjaan atau kinerja rutin yang mereka lakukan dari hari ke hari. Penilaian seperti ini sangat tergantung kepada kemampuan menulis seorang penilai.

4. Work standard

Metode ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan tingkat keluaran yang diharapkan. Standar mencerminkan keluaran normal dari seorang pekerja yang berprestasi rata-rata, yang bekerja pada kecepatan atau kondisi normal. Agar standar ini dianggap objektif, para pekerja harus memahami secara jelas bagaimana standar yang ditetapkan.

5. Ranking

Penilai menempatkan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Contohnya, pekerja terbaik dalam satu bagian diberi peringkat paling tinggi dan pekerja yang paling buruk prestasinya diletakkan di peringkat paling bawah. Kesulitan terjadi bila pekerja menunjukkan prestasi yang hampir sama atau sebanding.

6. Forced distribution

Penilai harus “memasukkan” individu dari kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori yang serupa dengan sebuah distribusi frekuensi normal. Contoh para pekerja yang termasuk ke dalam 10 persen terbaik ditempatkan ke dalam kategori tertinggi, 20 persen terbaik sesudahnya ke dalam kategori berikutnya, 40 persen berikutnya ke dalam kategori menengah, 20 persen sesudahnya ke dalam kategori berikutnya, dan 10 persen sisanya ke dalam kategori terendah. Bila sebuah departemen memiliki pekerja yang semuanya berprestasi istimewa, atasan “dipaksa” untuk memutuskan siapa yang harus dimasukan ke dalam kategori yang lebih rendah.

7. Behaviourally Anchored Rating Scales (BARS)

Evaluator menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Misalnya penilaian pelayanan pelanggan. Bila pegawai bagian pelayanan pelanggan tidak menerima tip dari pelanggan, ia diberi skala 4 yang berarti kinerja

lumayan. Bila pegawai itu membantu pelanggan yang kesulitan atau kebingungan, ia diberi skala 7 yang berarti kinerjanya memuaskan, dan seterusnya. Metode ini mendeskripsikan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tingkat kinerja yang diharapkan.

3.1.2 Pemilihan Supplier

Salah satu aspek utama fungsi pembelian adalah pemilihan pemasok, pengadaan barang yang dibutuhkan, layanan dan peralatan untuk semua jenis perusahaan bisnis. Oleh karena itu, fungsi pembelian adalah bagian utama dari manajemen bisnis. Dalam lingkungan operasi yang kompetitif saat ini, sangat tidak mungkin untuk bisa sukses berproduksi dengan biaya rendah, dan menghasilkan produk yang berkualitas tanpa pemasok yang memuaskan. Dengan begitu, salah satu keputusan pembelian paling penting adalah pemilihan dan pemeliharaan hubungan dengan pemasok/supplier terpilih yang kompeten. Jadi, pemilihan supplier yang kompeten adalah salah satu fungsi paling penting yang harus dilakukan oleh departemen pembelian.

Proses pemilihan supplier ini bermula dari kebutuhan akan supplier, menentukan dan merumuskan kriteria keputusan, pre-kualifikasi (penyaringan awal dan menyiapkan sebuah shortlist supplier potensial dari suatu daftar pemasok/supplier), pemilihan supplier akhir, dan monitoring supplier terpilih, yaitu evaluasi dan penilaian berlanjut.

1. Kriteria pemilihan supplier menurut Dickson berdasarkan ranking/urutan tingkat kepentingannya adalah sebagai berikut (Weber et al, 1991):

a. Kualitas (Quality) b. Pengiriman (Delivery)

c. Kinerja masa lalu (Performance history)

d. Jaminan dan Kebijakan Klaim (Warranties & Claims Policies)

e. Fasilitas Produksi dan Kapasitas (Production Facilities and Capacity) f. Harga (Price)

g. Kemampuan Teknis (Technical Capability) h. Keadaan Finansial (Financial Position)

i. Pemenuhan procedural (Procedural Compliance) j. Sistem Komunikasi (Communication System)

k. Reputasi dan Posisi dalam Industri (Reputation and Position in Industry) l. Hasrat Berbisnis (Desire for Business)

m. Manajemen dan Organisasi (Management and Organization) n. Kontrol Operasi (Operating Controls)

o. Layanan Perbaikan (Repair Service) p. Sikap (Attitude)

q. Kesan (Impression)

r. Kemampuan Mengepak (Packaging Ability)

s. Hubungan dengan Buruh (Labor Relations Record) t. Lokasi Geografis (Geographical Location)

Price Quality Delivery Location Reputation Certification Service 1 √ √ √ 2 √ √ √ √ √ 3 √ √ √ 4 √ √ √ 5 √ √ √ √ √ 6 √ √ √ 7 √ √ √ 8 √ √ √ 9 √ √ √ 10 √ √ √ 11 √ √ √ 12 √ √ 13 √ √ √ 14 √ √ √ √ 15 √ √ √ 16 √ √ 17 √ √ √ √ 18 √ √ √ √ 19 √ √ √ √ 20 √ √ √ √ 21 √ √ √ √ √ 22 √ √ √ 23 √ √ √ √ 24 √ √ 25 √ √ √ 20 22 21 5 3 1 12 Amol Nayakappa ( 2012 )

No Pengarang dan tahun

Prabjout Kaur ( 2009 ) Ehsan Estehardian ( 2012 ) Ye Li ( 2012 ) Bilisik et al ( 2012 ) Prince Agarwal ( 2014 ) N. Sudha ( 2011 ) Aysegul Tas ( 2012 ) Temesgen Garoma ( 2014 ) Li ( 2010 ) Betul et al ( 2011 ) Total Criteria

Kuo, Wang & Tien ( 2010 ) Keskin, Ihan & Ozkan ( 2010 ) Tseng & Chiu ( 2010 ) Mehralian et al ( 2012 ) Sadeghieh et al ( 2012 ) Hashemi et al ( 2015 ) Nathavat Sivapornpunlerd (2014 ) Amol Nayakappa ( 2014 ) N. Harikannan ( 2014 ) Ni & Sux ( 2011 ) Tektas & Aytekin ( 2011 ) Beskese & Evecen ( 2012 ) Parthiban et al ( 2012 ) Peng ( 2012 ) v. Training Aids

w. Pengaturan Hubungan Timbal Balik (Reciprocal Arrangements) 2. Kriteria pemilihan supplier (Nydick dan Hill ,1992) yaitu sebagai berikut:

a. Quality / kualitas b. Price / harga c. Service / layanan d. Delivery / pengiriman

3. Kriteria pemilihan supplier berdasarkan jurnal-jurnal sebagai berikut:

Gambar 3.1 Referensi jurnal

Berdasarkan gambar di atas, empat kriteria yang paling banyak digunakan dalam penelitian adalah Pengiriman, Kualitas, Harga dan Layanan.

4. Surjasa dkk memberikan beberapa kriteria dan subkriteria dalam pemilihan

supplier, yaitu sebagai berikut:

a. Kriteria Harga

Yang termasuk subkriteria pada kriteria harga adalah:

1) Kepantasan harga dengan kualitas barang yang dihasilkan

2) Kemampuan untuk memberikan potongan harga (diskon) pada pemesanan dalam jumlah tertentu.

b. Kriteria Kualitas

Yang termasuk subkriteria pada kriteria kualitas adalah:

1) Kesesuaian barang dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan 2) Penyediaan barang tanpa cacat

3) Kemampuan memberikan kualitas yang konsisten c. Kriteria Ketepatan Pengiriman

Yang termasuk subkriteria dalam kriteria ini adalah:

1) Kemampuan untuk mengirimkan barang sesuai dengan tanggal yang telah disepakati

2) Kemampuan dalam hal penanganan sistem transportasi d. Kriteria Ketepatan Jumlah

1) Ketepatan dan kesesuaian jumlah dalam pengiriman 2) Kesesuaian isi kemasan

e. Kriteria Customer Care

Yang termasuk subkriteria dalam kriteria ini adalah: 1) Kemudahan untuk dihubungi

2) Kemampuan untuk memberikan informasi secara jelas dan mudah untuk dimengerti

3) Kecepatan dalam hal menanggapi permintaan pelanggan 4) Cepat tanggap dalam menyelesaikan keluhan pelanggan

Tahap-tahap pemilihan supplier menggunakan metode AHP (Nydick dan Hill, 1992) adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam pemilihan supplier.

2. Membuat perbandingan berpasangan dari kepentingan relatif (relative

importance) kriteria terhadap tujuan, dan menghitung prioritas atau

bobot kriteria berdasarkan informasi yang didapatkan.

3. Mengukur/menilai supplier dalam memenuhi kriteria-kriteria.

4. Menggunakan informasi pada langkah 3, membuat perbandingan berpasangan kepentingan relatif (relative importance)

pemasok/supplier terhadap kriteria, dan menghitung prioritasnya. 5. Menggunakan hasil pada langkah 2 dan 4, kemudian menghitung

3.1.3 Analitycal Hierarchy Process

Analytical Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh Thomas

L.Saaty pada tahun 1970-an. Metode ini merupakan salah satu model pengambilan keputusan multikriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia di mana faktor logika, pengalaman, pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematis. AHP adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan untuk pemberian prioritas beberapa alternatif ketika beberapa kriteria harus dipertimbangkan, serta mengijinkan pengambil keputusan (decision

makers) untuk menyusun masalah yang kompleks ke dalam suatu bentuk

hirarki atau serangkaian level yang terintegrasi. Pada dasarnya, AHP merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya, dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu hirarki, kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif. Dengan suatu sintesis maka akan dapat ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi.

1. Kegunaan AHP

AHP banyak digunakan untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam hal perencanaan, penentuan alternatif, penyusunan prioritas, pemilihan kebijakan, alokasi sumber daya, penentuan kebutuhan, peramalan hasil, perencanaan hasil, perencanaan sistem, pengukuran performansi, optimasi, dan pemecahan konflik.

Keuntungan dari metode AHP dalam pemecahan persoalan dan pengambilan keputusan adalah :

a. Kesatuan : AHP memberi satu model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk aneka ragam persoalan tak terstruktur. b. Kompleksitas : AHP memadukan ancangan deduktif dan ancangan

berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks.

c. Saling ketergantungan : AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam suatu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier.

d. Penyusunan hirarki : AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat.

e. Pengukuran : AHP memberi suatu skala untuk mengukur hal-hal dan wujud suatu model untuk menetapkan prioritas.

f. Konsistensi : AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menentukan prioritas.

g. Sintesis : AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif.

h. Tawar-menawar : AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka.

mensintesis suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian yang berbeda-beda.

j. Pengulangan proses : AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan.

Di samping kelebihan-kelebihan di atas, terdapat pula beberapa kesulitan dalam menerapkan metode AHP ini.Apabila kesulitan-kesulitan tersebut tidak dapat diatasi, maka dapat menjadi kelemahan dari metode AHP dalam pengambilan keputusan.

a. AHP tidak dapat diterapkan pada suatu perbedaan sudut pandang yang sangat tajam/ekstrim di kalangan responden.

b. Metode ini mensyaratkan ketergantungan pada sekelompok ahli sesuai dengan jenis spesialis terkait dalam pengambilan keputusan.

c. Responden yang dilibatkan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang permasalahan serta metode AHP.

2. Prinsip Pokok AHP

Pengambilan keputusan dalam metodologi AHP didasarkan atas 4 prinsip dasar, yaitu :

a. Decomposition

Setelah persoalan didefinisikan, tahapan yang perlu dilakukan adalah

decomposition yaitu memecah persoalan-persoalan yang utuh menjadi

unsur-unsurnya.Jika ingin mendapatkan hasil akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap unsur-unsurnya sehingga didapatkan beberapa

tingkatan dari persoalan tadi. Karena alasan ini maka proses analisis ini dinamakan hirarki. Ada dua jenis hirarki yaitu lengkap dan tak lengkap.Disebut hirarki lengkap jika semua elemen ada pada tingkat berikutnya, jika tidak demikian, hirarki yang terbentuk dinamakan hirarki tidak lengkap.

b. Comparative Judgement

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan kriteria di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena ia akan berpengaruh dalam menentukan prioritas dari elemen-elemen yang ada sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil dari penilaian ini disajikan dalam bentuk matriks yangdinamakan matriks perbandingan berpasangan.

c. Synthesis of Priority

Dari setiap matriks pairwise comparison (perbandingan berpasangan) kemudian dicari eigenvector dari setiap matriks perbandingan berpasangan untuk mendapatkan local priority karena matriks perbandingan berpasangan terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan global priority harus dilakukan sintesis di antara local

priority.Prosedur melakukan sintesis berbeda menurut hirarki.Pengurutan

elemen-elemen menurut kepentingan relatif melalui prosedur sintesis dinamakan prioritysetting.Global priority adalah prioritas/bobot subkriteria maupunalternatif terhadap tujuan hirarki secara keseluruhan/level tertinggi dalam hirarki. Cara mendapatkan global

priority ini dengan cara mengalikan local priority subkriteria maupun

alternatif dengan prioritas dari parent criterion (kriteria level di atasnya).

d. Logical Consistency

Konsistensi memiliki dua makna.Pertama adalah objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi.Contohnya, anggur dan kelereng dapat dikelompokkan sesuai dengan himpunan yang seragam jika “bulat” merupakan kriterianya.Tetapi tidak dapat jika “rasa” sebagai kriterianya.Arti kedua adalah menyangkut tingkat hubungan antara objek-objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. Contohnya jika manis merupakan kriteria dan madu dinilai 5 kali lebih manis dibanding gula, dan gula 2 kali lebih manis dibanding sirup, maka seharusnya madu dinilai 10 kali lebih manis dibanding sirup. Jika madu dinilai 4 kali manisnya dibanding sirup, maka penilaian tidak konsisten dan proses harus diulang jika ingin memperoleh penilaian yang lebih tepat.

Dalam menggunakan keempat prinsip tersebut, AHP menyatukan dua aspek pengambilan keputusan yaitu :

a. Secara kualitatif AHP mendefinisikan permasalahan dan penilaian untuk mendapatkan solusi permasalahan.

b. Secara kuantitatif AHP melakukan perbandingan secara numerik dan penilaian untuk mendapatkan solusi permasalahan.

3. Langkah-langkah Penggunaan AHP : A. Penyusunan struktur hirarki masalah

Sistem yang kompleks dapat dengan mudah dipahami kalau sistem tersebut dipecah menjadi berbagai elemen pokok kemudian elemen-elemen tersebut disusun secara hirarkis.

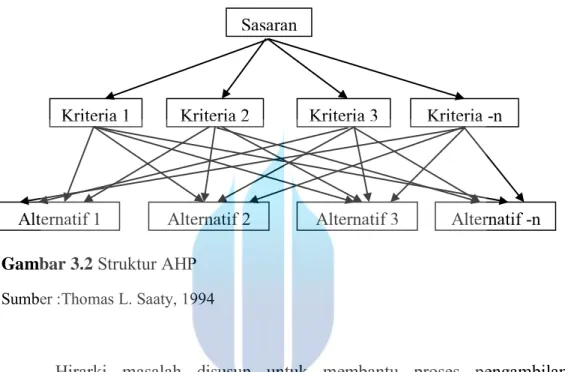

Gambar 3.2 Struktur AHP

Sumber :Thomas L. Saaty, 1994

Hirarki masalah disusun untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan memperhatikan seluruh elemen keputusan yang terlibat dalam sistem. Sebagian besar masalah menjadi sulit untuk diselesaikan karena proses pemecahannya dilakukan tanpa memandang masalah sebagai suatu sistem dengan suatu struktur tertentu.

Pada tingkat tertinggi dari hirarki, dinyatakan tujuan, sasaran dari sistem yang dicari solusi masalahnya.Tingkat berikutnya merupakan penjabaran dari tujuan tersebut.Suatu hirarki dalam metode AHP merupakan penjabaran elemen yang tersusun dalam beberapa tingkat, dengan setiap tingkat mencakup beberapa elemen homogen.Sebuah elemen menjadi kriteria dan patokan bagi elemen-elemen yang berada di

Sasaran

Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria -n

bawahnya.Dalam menyusun suatu hirarki tidak terdapat suatu pedoman tertentu yang harus diikuti.Hirarki tersebut tergantung pada kemampuanpenyusun dalam memahami permasalahan. Namun tetap harus bersumber pada jenis keputusan yang akan diambil.

Untuk memastikan bahwa kriteria-kriteria yang dibentuk sesuai dengan tujuan permasalahan, maka kriteria-kriteria tersebut harus memiliki sifat-sifat berikut :

1) Minimum

Jumlah kriteria diusahakan optimal untuk memudahkan analisis. 2) Independen

Setiap kriteria tidak saling tumpang tindih dan harus dihindarkan pengulangan kriteria untuk suatu maksud yang sama.

3) Lengkap

Kriteria harus mencakup seluruh aspek penting dalam permasalahan. 4) Operasional

Kriteria harus dapat diukur dan dianalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan dapat dikomunikasikan.

B. Penentuan Prioritas

1) Relative Measurement

Yang pertama dilakukan dalam menetapkan prioritas elemen-elemen dalam suatu pengambilan keputusan adalah membuat perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan

hirarki. Dalam perbandingan berpasangan ini, bentuk yang lebih disukai adalah matriks karena matriks merupakan alat yang sederhana yang biasa dipakai, serta memberi kerangka untuk menguji konsistensi.Rancangan matriks ini mencerminkan dua segi prioritas yaitu mendominasi dan didominasi.

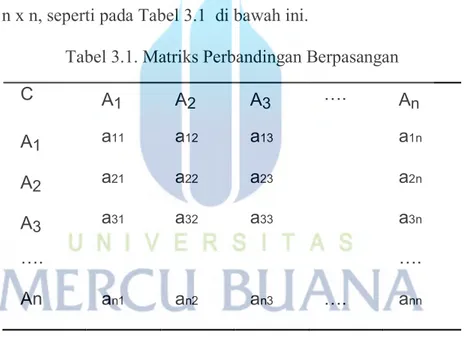

Misalkan terdapat suatu subsistem hirarki dengan kriteria C dan sejumlah n alternatif di bawahnya, Ai sampai An. Perbandingan antar alternatif untuk subsistem hirarki itu dapat dibuat dalam bentuk matriks n x n, seperti pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1. Matriks Perbandingan Berpasangan

C A1 A2 A3 …. An A1 a11 a12 a13 a1n A2 a21 a22 a23 a2n A3 a31 a32 a33 a3n …. …. An an1 an2 an3 …. ann

Sumber: Thomas L. Saaty, 1994

Nilai a11 adalah nilai perbandingan elemen A1(baris) terhadap A1 (kolom) yang menyatakan hubungan :

(a) Seberapa jauh tingkat kepentingan A1 (baris) terhadap kriteria C dibandingkan dengan A1 (kolom), atau

(c) Seberapa banyak sifat kriteria C terdapat pada A1 (baris) dibandingkan dengan A1 (kolom).

Apabila bobot kriteria Ai adalah wi dan bobot elemen wj maka skala dasar 1-9 yang disusun Saaty mewakili perbandingan (wi/wj)/1. Angka-angka absolut pada skala tersebut merupakan pendekatan yang amat baik terhadap perbandingan bobot elemen Ai terhadap elemen Aj.

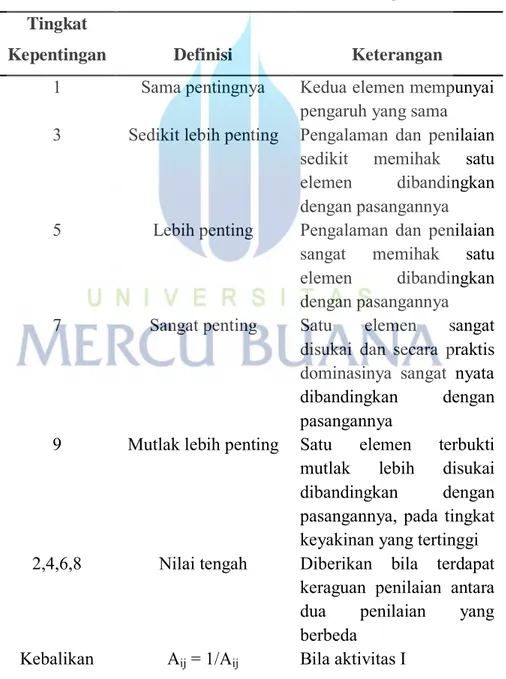

Tabel 3.2 Skala Penilaian Perbandingan Tingkat

Kepentingan Definisi Keterangan

1 Sama pentingnya Kedua elemen mempunyai

pengaruh yang sama 3 Sedikit lebih penting Pengalaman dan penilaian

sedikit memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya 5 Lebih penting Pengalaman dan penilaian

sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya

7 Sangat penting Satu elemen sangat

disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata dibandingkan dengan pasangannya

9 Mutlak lebih penting Satu elemen terbukti mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan yang tertinggi 2,4,6,8 Nilai tengah Diberikan bila terdapat

keraguan penilaian antara dua penilaian yang berbeda

memperoleh suatu angka bila dibandingkan dengan aktivitas i, maka j

memiliki nila kebalikannya bila dibandingkan j Sumber: Thomas L. Saaty, 1994

2. Eigenvalue dan Eigenvektor

Apabila seseorang yang sudah memasukkan persepsinya untuk setiap perbandingan antara kriteria-kriteria yang berada dalam satu level atau yang dapat diperbandingkan maka untuk mengetahui kriteria mana yang paling disukai atau yang paling penting, disusun sebuah matriks perbandingan. Bentuk matriks ini adalah simetris atau biasa disebut dengan matriks bujur sangkar. Apabila ada 3 kriteria yang dibandingkan dalam satu level matriks maka disebut matriks 3x3. Ciri utama dari matriks perbandingan yang dipakai model AHP adalah kriteria diagonalnya dari kiri atas ke kanan bawah adalah 1 (satu) karena yang dibandingkan adalah dua kriteria yang sama. Selain itu sesuai dengan sistematika berpikir otak manusia, matriks perbandingan yang dibentuk bersifat matriks resiprokal misalnya kriteria A lebih disukai dengan skala 3 dibandingkan kriteria B maka dengan sendirinya kriteria B lebih disukai dengan skala 1/3 dibandingkan A.

Setelah matriks perbandingan untuk sekelompok kriteria telah selesai dibentuk maka langkah berikutnya adalah mengukur bobot prioritas setiap kriteria tersebut dengan dasar persepsi seorang ahli yang telah dimasukkan

dalam matriks tersebut. Hasil akhir perhitungan bobot prioritas tersebut merupakan suatu bilangan desimal di bawah satu dengan total prioritas untuk kriteria-kriteria dalam satu kelompok sama dengan satu. Dalam penghitungan bobot prioritas dipakai cara yang paling akurat untuk matriks perbandingan yaitu dengan operasi matematis berdasarkanoperasi matriks dan vector yang dikenal dengan nama eigenvector.

Eigenvector adalah sebuah vector yang apabila dikalikan sebuah

matriks hasilnya adalah vector itu sendiri dikalikan dengan sebuah bilangan scalar atau parameter yang tidak lain adalah eigenvalue.

Bentuk persamaannya sebagai berikut : A.w = λ.w …. (3.1) Dengan

w = eigenvector λ = eigenvalue

A = matriks bujur sangkar

Eigenvector biasa disebut sebagai vector karakteristiknya dari

sebuah matriks bujur sangkar sedangkan eigenvalue merupakan akar karakteristiknya dari matriks tersebut. Metode ini yang dipakai sebagai alat pengukur bobot prioritas setiap matriks perbandingan dalam model AHP karena sifatnya lebih akurat dan memperhatikan semua interaksi antarkriteria dalam matriks. Kelemahan metode ini adalah sulit dikerjakan secara manual terutama apabila matriksnya terdiri dari tiga kriteria atau lebih sehingga memerlukan bantuan program komputer untuk memecahkannya.

C. Konsistensi

Salah satu asumsi utama model AHP yang membedakannya dengan model-model pengambilan keputusan lain adalah tidak adanya syarat konsistensi mutlak. Dengan model AHP yang memakai persepsi manusia sebagai inputnya maka ketidakkonsistenan mungkin terjadi karena manusia memiliki keterbatasan dalam menyatakan persepsinya secara konsisten terutama kalau harus membandingkan banyak kriteria. Berdasarkan kondisi ini maka manusia dapat menyatakan persepsinya tersebut akan konsisten nantinya atau tidak.

Pengukuran konsistensi dari suatu matriks itu sendiri didasarkan atas

eigenvalue maksimum.Dengan eigenvalue maksimum, inkonsistensi yang

biasa dihasilkan matriks perbandingan dapat diminimumkan. Rumus dari indeks konsistensi (consistency index/CI) adalah

CI = (λmaks – n) / (n – 1) …. (3.2) Dengan

CI = indeks konsistensi λmaks = eigenvalue maksimum n = orde matriks

Dengan λ merupakan eigenvalue dan n ukuran matriks, eigenvalue maksimum suatu matriks tidak akan lebih kecil dari nilai n sehingga tidak mungkin ada nilai CI negatif.

konsistenmatriks tersebut dan apabila sama besarnya maka matriks tersebut konsisten 100% atau inkonsistensi 0%. Dalam pemakaian sehari-hari CI tersebut biasa disebut indeks inkonsistensi karena rumus di atas memang lebih cocok untuk mengukur inkonsistensi suatu matriks.

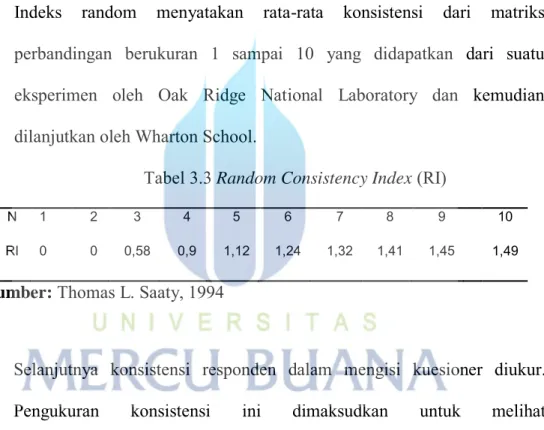

Indeks inkonsistensi di atas kemudian diubah ke dalam bentuk rasio inkonsistensi dengan cara membaginya dengan suatu indeks random. Indeks random menyatakan rata-rata konsistensi dari matriks perbandingan berukuran 1 sampai 10 yang didapatkan dari suatu eksperimen oleh Oak Ridge National Laboratory dan kemudian dilanjutkan oleh Wharton School.

Tabel 3.3 Random Consistency Index (RI)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49

Sumber: Thomas L. Saaty, 1994

Selanjutnya konsistensi responden dalam mengisi kuesioner diukur. Pengukuran konsistensi ini dimaksudkan untuk melihat ketidakkonsistenan respon yang diberikan responden. Jika CR < 0,1 maka nilai perbandingan berpasangan pada matriks kriteria yang diberikan konsisten. Jika CR > 0,1 maka maka nilai perbandingan berpasangan pada matriks kriteria yang diberikan tidak konsisten. Sehingga jika tidak konsisten, maka pengisian nilai-nilai pada matriks berpasangan pada unsur kriteria maupun alternatif harus diulang.

3.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini akan memberikan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian mengenai kriteria dan metoda pemilihan supplier . Penelitian tersebut diringkas pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Penelitian Terdahulu

No Nama Penulis Tahun Metoda penelitian

1 Xuejie Bai 2015 Fuzzy AHP

2 Lazim Abdullah 2015 AHP

3 Lisha Li 2015 AHP

4 Laszlo Berenyi 2015 Lean

5 Vincent F.Yu, 2014 Fuzzy AHP

6 Boonlert Watjatrakul 2014 QS, LBHPS

7 Mahbubul Haque 2014 AHP

8 Prabjot Kaur 2013 Fuzzy AHP

9 Harash J. Sachdev 2013 QFD

10 Khalid Bachkar 2013 AHP

11 Hui Jin 2013 AHP

12 Goutam Kumar Jha 2013 AHP

13 Lei Hu 2012 AHP

14 Shi Sheng Zhu 2011 AHP

15 Charles Darwin Annan 2011 AHP

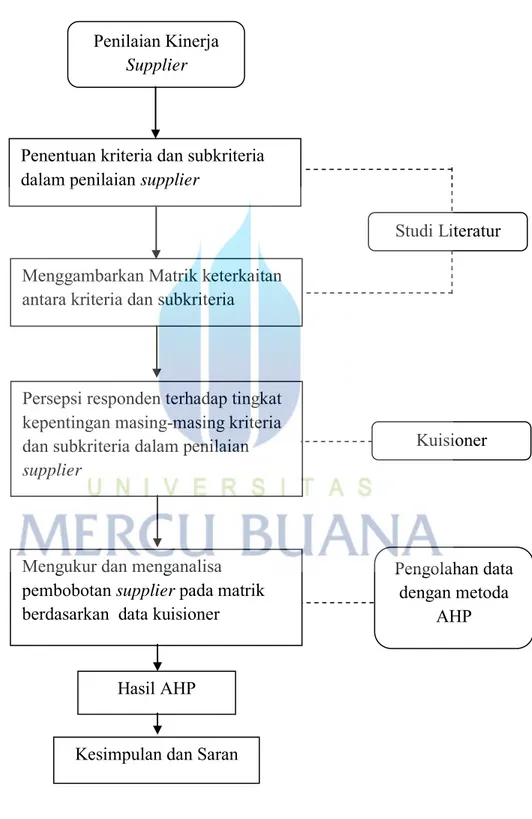

3.3 Kerangka Pemikiran

Pada gambar berikut akan dijelaskan mengenai alur pemikiran penelitian ini :

Gambar 3.3 Kerangka Pemikiran

Penentuan kriteria dan subkriteria dalam penilaian supplier

Menggambarkan Matrik keterkaitan antara kriteria dan subkriteria

Penilaian Kinerja

Supplier

Persepsi responden terhadap tingkat kepentingan masing-masing kriteria dan subkriteria dalam penilaian

supplier

Mengukur dan menganalisa pembobotan supplier pada matrik berdasarkan data kuisioner

Hasil AHP Kesimpulan dan Saran

Studi Literatur

Kuisioner

Pengolahan data dengan metoda