LAPORAN PENELコ

『IANRehatrilitasi

Kawasan Mangrov e Mela h"li PerntrerdayaanMasyarakat

PesisirOlch

lr.Eka lriadenta,Pl,Si.

Dibiayai oleh

Dinas Kelautan Dan Perikanan Katrupaten Tanah Laut

DiNAS KELAUTAN DAtt PERIKANAN

KA3UPAT麗

間

TAttAtt LAUT

BEKERJASAMA DENGAN

FAKULTAS PttRIKANAN

UNWttRSiTAS LttBUNO ttAN6KUK層

撃AttJARBARU

LAPORAN PENELITIAN

Rehabilitasi

KawasanMangrove

Melalui

Pemtrerdayaan

Masyarakat

PesisirOleh

IL Eka lriadenta,PI.Si.

Dibiayai oleh

Dinas Kelautan Dan Perikanair Kabupaten Tanah Laut

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN TANAH LAUT

BEKER」

ASAMA DENGAN

FAKULttAS PER:KANAN

UNIVERSiTAS LAMBUNG MANGKURAT

BAN」

ARBARU

1.

Judul Penerapan IpteksL

Bidang Penerapan Ipteks.

Ketua Pelaksana a. Nama Lengkap b. Jenis Keiamin c. NIP d. PangkaVGolongan e. Jabatan f. Fakultas/Jurusan:

Jurniah Tim Penelitij

Lokasi Kegiatan:

Waktu Program-

BiayaⅡ

AMル mN PENGESAHAN

Rehabilitasi Kawasan Mangrove Melalui

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Konservasi Perikanan/ Ilmu Pertanian

Ir. Eka Iriadenta, M.Si Laki-Laki

19680823 199303 01 003 Pembina./lV a

Lehor Kepala

Perikanar/ Manajemen Sumberdaya Perairan 2 (dua) orang

Kc.bupaten Tanah Laut 4 (empat) bulan

Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Banjarbaru, September2009 Ketua Pelak-sana, Iriadenta, M.Si. 19930301 003 Pcnclitian Unlam Kurnair, MSc 1991031003 darr Perikanan Laut

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARDAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN ... I-1 1.1. Latar Belakang……… I-1 1.2. Perumusan Masalah ... I-2 II. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA ... II-1 2.1. Tujuan Kegiatan... II-1 2.2. Sasaran Kegiatan ... II-1 2.3. Indikator Kinerja ... II-1 2.3.1. Manfaat ... ... II-1 2.3.2. Keluaran.. ... II-2 2.3.3. Dampak... ... II-2 2.3.4. Cakupan Materi ... II-2

III.TINJAUAN PUSTAKA ... III-1

3.1. Hutan Mangrove Dan Fungsinya ... III-1 3.2. Kerusakan Mangrove Kabupaten Tanah Laut ... III-4 3.3. Dasar Teori Rehabilitasi Hutan Mangrove ... III-4

IV. METODE PENELITIAN ... ...IV-1

4.1. Lokasi Dan Waktu ... IV-1 4.2. Metode Penarikan Sampel ... IV-2 4.3. Teknik Pengumpulan Data ... IV-2 4.4. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data ... IV-3 4.5. Interpretasi Data ... IV-5 4.6. Penetapan Rekomendasi ... IV-5

V. DESKRIPSI WILAYAH STUDI ………....V-1 5.1. Keadaan Umum Wilayah Penelitian ... V-1 5.1.1. Letak Geografis ... V-1 5.1.2. Luas Wilayah ... V-2 5.1.3. Administrasi Wilayah ... V-3 5.1.4. Ketinggian ... V-4 5.1.5. Iklim ……….. ... V-4 5.1.6. Jenis Tanah dan Penggunaan Lahan ... V-6 5.3. Kondisi Perairan dan Tanah ... V-8 5.4. Sosial Ekonomi ... V-12 5.4.1. Jumlah Dan Densitas Penduduk ... V-12 5.4.2. Fasilitas Dan Tingkat Pendidikan ... V-17 5.4.3. Etnis………. ... V-22 5.4.4. Adat Istiadat ... V-24 5.4.5. Kesehatan ... V-28 5.4.6. Ketenagakerjaan ... V-31 5.4.7. Mata Pencaharian ... V-34 VI. HASIL DAN PEMBAHASAN ... VI-1

6.2. Komposisi Jenis Dan Pertumbuhan Mangrove Kawasan Studi ... VI-2

6.2.1. Kecamatan Kintap ... VI-2 6.2.1. Kecamatan Jorong ... VI-2

6.3. Nilai Penting Dan Indeks Keanekaragaman Mangrove... VI-5

6.3.1. Kecamatan Kintap ... VI-6 6.3.2. Kecamatan Jorong ... VI-6 6.3.3. Kecamatan Panyipatan ... VI-7 6.3.4. Kecamatan Takisung ... VI-7 6.3.5. Kecamatan Kurau ... VI-8

6.4. Permudaan Alam Hutan Mangrove ... VI-8

6.4.1. Kecamatan Kintap ... VI-9 6.4.2. Kecamatan Jorong ... VI-9 6.4.3. Kecamatan Panyipatan ... VI-10 6.4.4. Kecamatan Takisung ... VI-10 6.4.5. Kecamatan Kurau ... VI-11

6.5. Degradasi Mangrove Dan Laju Penurunan Coverage... VI-12

6.5.1. Degradasi Mangrove ... VI-12 6.5.1.1. Kecamatan Kintap ... VI-13 6.5.1.2. Kecamatan Jorong ... VI-15 6.5.1.3. Kecamatan Kurau ... VI-17 6.5.1.3.1. Desa Bawah Layung ... VI-18 6.5.1.3.2. Desa Sungai Bakau ... VI-19 6.5.1.4. Kecamatan Takisung ... VI-21

6.5.1.4.1. Desa Tabanio ... VI-21 6.5.1.4.2. Desa Pagatan Besar ... VI-21

6.5.1.4.3. Desa Takisung dan Telaga Langsat ... VI-22 6.5.1.4.4. Desa Kuala Tambangan ... VI-22 6.5.1.5. Kecamatan Panyipatan ... VI-23

6.5.2. Lokasi Kawasan Pertumbuhan Mangrove ... VI-25

6.5.3. Laju Penurunan Coverage ... VI-28 6.6. Implementasi Rehabilitasi Mangrove ... VI-28 6.6.1. Kecamatan Kintap ... VI-29 6.6.1.1. Desa Muara Kintap ... VI-29 6.6.2. Kecamatan Jorong ... VI-29 6.6.2.1. Desa Sebuhur ... VI-30 6.6.3. Kecamatan Takisung ... VI-29 6.6.3.1. Desa Pagatan Besar ... VI-30 6.6.3.1. Desa Kuala Tambangan ... VI-30 6.6.4. Kecamatan Kurau ... VI-31 6.6.3.1. Desa Sungai Rasau ... VI-31 6.6.3.1. Desa Bawah Layung ... VI-32 6.6.3.1. Desa Sungai Bakau ... VI-32 6.7. Identifikasi Faktor Lingkungan Yang Mempengaruhi Kawasan Mangrove ... VI-33 6.7.1. Faktor Fisika - Kimia ... VI-33 6.7.2. Faktor Biotik ... VI-40 6.7.3. Faktor Sosial Budaya Masyarakat ... VI-43 6.7.4. Identifikasi Penyebab Kerusakan Mangrove ... VI-45 6.8. Pola dan Alternatif Rehabilitasi Mangrove ... VI-47

6.8.1. Pola Rehabilitasi Mangrove ... VI-47 6.8.2. Alternatif Pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove ... VI-48 6.8.2.1. Waktu ... VI-48 6.8.2.2. Jenis ... VI-49 6.8.2.3. Teknis... VI-50 6.8.2.4. Lokasi ... VI-52 DAFTAR PUSTAKA ... 54

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel Halaman

5.1. Luas Wilayah Kecamatan Dan Masing-Masing Desa Kawasan Studi……….….. ……… V-2 5.2. Jumlah Bulan Kering, Bulan Lembab, dan Bulan Basah

Kabupaten Tanah Laut 2006 ………. V-4 5.3. Tipe Iklim Di Indonesia Menurut Schmidt Dan Fergusson

Berdasarkan Nilai Q ………... V-5 5.4. Nilai Curah Hujan dan Hari Hujan Tahunan (1996 – 2005)

di Kabupaten Tanah Laut ………... V-5 5.5. Penggunaan Lahan Di Kabupaten Tanah Laut ... V-6 5.6. Pengaruh Monsun Dan Periode Musim …….. ... V-10 6.1. Sebaran Luas Hutan Mangrove Kab. Tanah Laut Tahun 1990

dan 2009………..….……….….. ……… VI-1 6.2. Komposisi Jenis Mangrove yang Teridentifikasi ..………. VI-2 6.3. Jumlah Individu (Batang) Mangrove di Kecamatan Kintap ... VI-3 6.4. Kriteria Evaluasi Jumlah Individu Per hektar Tiap Tingkat

Pertumbuhan ………... VI-3 6.5. Kriteria Jumlah Individu Tiap Tingkat Pertumbuhan... VI-4 6.6. Kriteria Jumlah Individu Tiap Tingkat Pertumbuhan... VI-5 6.7. Kriteria Evaluasi Tingkat Pertumbuhan Dengan Nilai Penting

Dan Indeks Shannon. ... VI-5 6.8. Hasil Perhitungan dan Evaluasi Nilai Penting (NP) dan Indeks

Shannon (H’) Hutan Mangrove di Kecamatan Kintap... VI-6 6.9. Hasil Perhitungan dan Evaluasi Nilai Penting (NP) dan

Indeks Shannon (H’) Hutan Mangrove di Kecamatan Jorong…... VI-6 6.10. Hasil Perhitungan dan Evaluasi Nilai Penting (NP) dan Indeks

Shannon (H’) Hutan Mangrove Di Kecamatan Panyipatan …... VI-7 6.11. Hasil Perhitungan dan Evaluasi Nilai Penting dan Indeks

Shannon (H’) Mangrove di Kecamatan Takisung ………... VI-7 6.12. Hasil Perhitungan dan Evaluasi Nilai Penting dan Indeks

Shannon (H’) Mangrove di Kecamatan Kurau ………... VI-8 6.13. Kondisi Permudaan Hutan Mangrove di Kecamatan Kintap... VI-9 6.14. Kondisi Permudaan Hutan Mangrove di Kecamatan Jorong... VI-9 6.15. Kondisi Permudaan Hutan Mangrove di Kecamatan

Penyipatan ... VI-10 6.16. Kondisi Permudaan Hutan Mangrove di Kecamatan

Takisung.. ... VI-11 6.17. Kondisi Permudaan Hutan Mangrove di Kecamatan Kurau ... VI-11 6.18. Kondisi Permudaan Hutan Mangrove di Kabupaten Tanah Laut... VI-12 6.19. Laju Penurunan Luasan Mangrove Kawasan Studi ... VI-28 6.20. Informasi Implementasi Rehabilitasi Mangrove di Kab. Tanah

Laut ... VI-28 6.21. Topografi dan Substrat Pantai Kawasan Studi... VI-33 6.22. Abrasi dan Akresi/Sedimentasi di Kab. Tanah Laut... VI-35

6.23. Pengaruh Monsun dan Periode Musim Secara Umum

di Indonesia ... VI-38 6.24. Kriteria kualitas air berdasarkan indeks keanekaragaman

jenis (H’)……….….. VI-41 6.25. Kriteria penilaian kualitas lingkungan biota plankton/benthos... VI-42 6.26. Hasil analisa benthos... ... VI-42

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar Halaman

3.1 Pemecah gelombang... III-6 3.2. Lima pola penanaman (rehabilitasi) tumpangsari tambak... III-8 3.3. Dua pola penanaman merata/murni ... III-9 3.4. Pola penanaman rumpun berjarak... III-9 5.1. Peta Kabupaten Tanah Laut……… ... V-1 6.1. Alih fungsi hutan Mangrove Menjadi Pertambakan di Muara

Kintap ……….. VI-14 6.2. Kondisi hutan mangrove di Pulau Nyamuk ……….. VI-14 6.3. Pantai terabrasi di Desa Muara Kintap ………. VI-15 6.4. Abrasi pantai di Desa Muara Asam-asam ..………. VI-15 6.5. Abrasi pantai di Desa Swarangan... ..………. VI-16 6.6. Kawasan Suaka Margasatwa di Desa Swarangan...…………. VI-16 6.7. Abrasi daerah pantai di Desa Sebuhur...…………. VI-17 6.8. Kondisi kerusakan hutan mangrove di Desa Pantai Harapan..…. VI-18 6.9. Salah Satu Pemicu Kerusakan Hutan Mangrove di Desa Sungai

Rasau..………. VI-18 6.10. Kondisi Sedimentasi dan Hutan Mangrove di Desa Bawah

Layung………..………..…………. VI-18 6.11. Kondisi Kerusakan Hutan Mangrove di Desa Sungai Bakau ……. VI-19 6.12. Kondisi hutan mangrove di Desa Tabanio ………. VI-21 6.13. Kondisi hutan mangrove di Desa Pagatan Besar....………. VI-21 6.14. Kondisi hutan mangrove di Desa Tangkisung …….………. VI-22 6.15. Kondisi hutan mangrove di Desa Telaga Langsat …..………. VI-22 6.16. Kondisi Hutan Mangrove dan Abrasi di Desa Kuala Tambangan …VI-23 6.17. Kondisi hutan mangrove di Desa Bulanang (Tanjung Dewa).…… VI-24 6.18. Bronjong penahan abrasi di Desa Bulanang (Tanjung Dewa)……. VI-24 6.19. Kondisi Hutan Mangrove Abrasi Pantai di Desa Batakan.………. VI-25 6.20. Kondisi hutan mangrove di Desa Tabanio ………. VI-25 6.21. Peta Tematik Tingkat Kerusakan Kawasan Mangrove Wilayah

Studi Kabupaten Tanah Laut ……….………. VI-27 6.22. Panorama hasil rehabilitasi di hutan mangrove desa Kuala

Tambangan ……….………... VI-31 6.23. Lokasi persemaian penyedia bibit bakau di desa Sungai

Rasau ...……….……….………. VI-31 6.24. Kondisi Hutan Mangrove Hasil Rehabilitasi di Desa Bawah

Layung...……….……….………. VI-32 6.25. Citra yang Menunjukkan Pengaruh Sedimen Transport

S. Barito...……….……….………. VI-34 6.26. Pola Aliran Udara Rerata Antar Musim……….………. VI-34 6.27. Pola Pergerakan Arus Antar Musim.……….………. VI-34

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 37.660 km2 memiliki luas laut sekitar 120.000 km2

dengan garis pantai sekitar 141 km. Potensi sumberdaya alam yang dimiliki cukup besar dan perlu untuk dikembangkan. Luas hutan mangrove yang terdapat di wilayah Kalimantan Selatan adalah 66.650 ha di antaranya masih terdapat hutan mangrove baru yang belum terdata (Giesen di dalam Khazali, 1996).

Keberadaan hutan mangrove berdasarkan laporan-laporan Dinas Kehutanan se Indonesia yang dirangkum oleh Direktorat Bina Program Kehutanan (Badan INTAG dan LP IPB, 1986) pada awal tahun 1982 seluas 4.251.011,03 ha yang menyebar ke 22 propinsi. Di Kalimantan Selatan pada awal tahun 1982 kawasan mangrove terdata seluas 66.000 ha. Fungsi utama keberadaan hutan mangrove di daerah pantai adalah sebagai natural barrier (perisai alam). Ini telah terbukti dengan rapuhnya barrier pantai, sehingga kurang mampu mereduksi terpaan gelombang saat terjadi tsunami yang meluluhlantakkan Aceh, daerah Sabang atau Pulau Nias (Pikiran Rakyat, Sabtu, 02 April 2005).

Cara-cara pemanfaatan hutan mangrove selama ini cenderung bersifat ekstratif dan tidak mengindahkan azas-azas kelestariannya. Konversi hutan mangrove menjadi kawasan pemukiman, kawasan industri, tambak dan peruntukan lainnya terjadi secara tak terkendali. Padahal banyak teknik yang memungkinkan berbagai kegiatan pembangunan tersebut dapat berdampingan secara harmonis (co-exist) dengan hutan mangrove. Penebangan kayu mangrove pun dilakukan secara semena-mena, melebihi kemampuan regenerasinya.

Kini hutan mengrove mengalami kerusakan fisik akibat pemanfaatan yang tak terkendali, tak terkecuali di Propinsi Kalimantan Selatan. Hasil Citra Landsat Ness (1986 – 1991) menunjukkan hutan mangrove di Kalimantan Selatan seluas 115.780 Ha dan pada tahun 2000 menjadi 53.630 Ha (LSM Walhi, Banjarbaru) yang tersebar di 5 Kabupaten yaitu Barito Kuala, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Berarti dalam kurun waktu satu dekade Kalimantan Selatan telah kehilangan hutan mangrove 62.150 Ha atau ± 54%. Khusus di kawasan pesisir Kabupaten Tanah Laut, kerusakan hutan mangrove telah mencapai seluas 37% atau 931,7 ha dari luasan 2.518,71 ha (Fakultas Perikanan Unlam, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TaLa Prop. Kal-Sel, 2006).

Memperhatikan kerusakan yang terjadi disebabkan pemanfaatan hutan mangrove secara langsung berupa perubahan atau alih fungsi areal hutan untuk keperluan perluasan pemukiman, pembukaan dan perluasan lahan usaha pertanian. Secara umum kerusakan hutan mangrove (Anonim, 1999) akibat perubahan atau alih fungsi, kegiatan penebangan dan abrasi air laut (akibat lanjutan/dampak turunan).

Semakin berkurangnya luasan hutan mangrove menyebabkan beberapa biota laut yang berhabitat di dalamnya mulai berkurang. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi nilai pendapatan masyarakat nelayan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan itu sendiri. Untuk itu perlu diadakan upaya perbaikan hutan mangrove agar fungsi ekologis dan fungsi ekonomisnya dapat terpenuhi. Jika tidak dilakukan upaya perbaikan dapat dipastikan bahwa dalam waktu yang relatif singkat akan terjadi penurunan populasi yang semakin bertambah, sehingga ketidak keseimbangan semakin parah antara lingkungan dan pemanfaatannya. Titik permasalahannya adalah bagaimana keberadaan hutan mangrove tetap terjaga melalui kepedulian masyarakat dalam memanfaatkannya.

Rehabilitasi hutan mangrove memerlukan dana besar sehingga perlu dicari alternatif model pengelolaan yang efektif dan efisien, tidak terus-menerus bergantung dana pemerintah, kontinyu dan menguntungkan bagi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat mestinya tidak sekedar memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi benar-benar memberdayakan masyarakat. Dengan pola pikir sederhana, diperlukan model yang sesuai bagi kasus tersebut. Solusi alternatif logis antara lain adalah memberikan pemahaman nilai ekologis sekaligus ekonomis ekosistem mangrove dan zona penyangga di belakangnya, antara lain jenis mangrove zonasi belakang yaitu

Nypa fruticans (Nipah) serta tumbuhan yang mampu hidup di kawasan pesisir yang bernilai

ekonomis seperti Sukun, sehingga masyarakat termotivasi memanfaatkan sekaligus mengelolanya. Selain itu, pemanfaatan lahan di belakangnya (zona penyangga) dengan tanaman budidaya ekonomis akan memberikan dukungan ekologis terhadap ekosistem mangrove.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Hasil penelitian studi tingkat kerusakan hutan mangrove di pesisir Kabupaten Tanah Laut yang telah dilaksanakan pada tahun 2006 menunjukkan bahwa nilai degradasi hutan mangrove diperoleh sebesar 0,37 Hasil ini menjelaskan bahwa hutan mangrove pada kawasan studi terdegradasi sebesar 37% selama rentang waktu tersebut (tersisa 63 % yang belum terdegradasi).

Laju degradasi yang cukup besar ini selain memberikan implikasi ekologis (kerawanan bencana, intrusi air laut) juga akan berimplikasi pada nilai ekonomis kawasan (antara lain penurunan stok ikan yang cukup tajam, karena keberadaan mangrove memiliki relevansi terhadap restocking populasi ikan).

Penurunan hutan mangrove dari data tahun 2001 ke tahun 2003 per kecamatan terjadi penurunan yang sangat signifikan. Sisa lahan yang tersisa yaitu Kec. Takisung 685 ha (54,33 %), Kec. Penyipatan 0 ha (100%), Kec. Jorong 0 ha ( (100 %) dan Kec. Kintap 72 ha ( (16,66 %). terkecuali Kecamatan Kurau yang justru meningkat. Hal ini ada kemungkinan dari cara menganalisa yang berbeda dan data tidak tergambar berapa luas hutan mangrove perdesa, sehingga di desa mana yang berbeda. Pada data landsat 2003 ada kemungkinan berbeda data yang terekam di desa S. Rasau (700 Ha) dan desa Bawah Layung (107 Ha).

Menurut pengamatan di lapangan dan wawancara masyarakat, di Desa Bawah Layung dianggap tidak ada hutan mangrovenya, sedangkan di Sungai Rasau berdasarkan wawancara dengan masyarakat, luas hutan mangrove 3 ha yang masih baik 2 ha dan 1 ha dalam keadaan rusak. Dari data tersebut, selama rentang waktu yang tidak lama telah terjadi penurunan hutan mangrove sebesar 963 ha (37,76 %) atau dengan kata lain kerusakan akibat berbagai kegiatan seperti penebangan, pengaruh alam seperti ombak, angin kencang, untuk bahan tutup botol mangrove, menjadi areal persawahan dan tambak yang berlangsung intensif maupun ekstensif.

Selama ini, rehabilitasi kawasan pesisir Kalimantan Selatan cenderung mengaplikasikan pola penanaman mangrove (revegetasi) di kawasan pantai/berhadapan langsung dengan laut (front to back), yang pada kenyataannya menunjukkan kecenderungan capaian keberhasilan yang relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh:

1. Rendahnya kajian ekologis dan hidrooceanografi kawasan, yang dibuktikan oleh pemilihan jenis-jenis mangrove untuk rehabilitasi yang tidak selaras dengan kondisi akhir habitat pada saat itu (perubahan salinitas/desalinasi), kondisi terumbu karang, pola arus, sedimen transport.

2. Tingkat pendidikan masyarakat pesisir yang relatif rendah, sehingga memiliki keterbatasan untuk berpartisipasi lebih lanjut dalam kegiatan rehabilitasi tersebut (kecuali umumnya hanya terlibat sebagai buruh upah tanam).

3. Tingkat kebergantungan yang tinggi pada anggaran pemerintah melalui usulan proyek rehabilitasi oleh instansi terkait, namun tingkat keberhasilan rendah, yang berarti memboroskan dana pembangunan.

4. Ketidak sesuaian waktu realisasi kegiatan (akibat realisasi anggaran) yang berakibat ketidak cermatan terhadap perubahan musim, dimana kegiatan penanaman dilakukan pada musim hujan (gelombang besar), sehingga selain bibit tanaman hilang/mati tergerus gelombang, tingkat salinitas kurang sesuai lagi bagi bibit mangrove (umumnya jenis Avicennia dan

Rhizophora) yang ditanam. Kesan yang timbul adalah pemaksaan pelaksanaan akibat

orientasi proyek.

Mencermati kondisi yang memperhatikan pada kawasan mangrove di Kabupaten Tanah Laut, diperlukan adanya kebijakan yang signifikan mempertahankan luasan kawasan mangrove dan/atau justru meningkatkannya. Meskipun mungkin telah ada kebijakan konservasi atau upaya-upaya revegetasi (penanaman mangrove), namun mencermati fakta yang ada, kontribusinya belum efektif mencapai tujuan tersebut, karena tingkat keberhasilan yang relatif belum optimal. Oleh karena itu, strategi-strategi alternatif perlu dipikirkan.

Melalui strategi rehabilitasi kerusakan ekosistem mangrove yang tepat, dapat diperoleh ragam interpretasi strategi dan kebijakan yang memberikan manfaat bagi kelestarian kehidupan mangrove guna mengantisipasi, mengelola, memperbaiki dan/atau mengambil tindakan cepat dalam memperbaiki daya dukung kawasan setempat dan mendorong kembali manfaat positif lainnya.

Mencermati pola dan permasalahan tersebut, maka diperlukan solusi logis pola alternatif yang mampu menghadapi/menghindari kendala tersebut, dengan menyelaraskan pada kondisi setempat, dengan pertimbangan keutamaan:

1. Tidak memerlukan kajian ilmiah rumit (khususnya bagi masyarakat awam) untuk memahami dan dapat berpartisipasi secara aktif mengimplementasikan pola recovery kawasan pesisir yang akan dibangun ini.

2. Menekan kebergantungan pada proyek penanaman mangrove/rehabilitasi kawasan pesisir, yang selama ini cenderung belum mencapai efektivitas optimal (tingkat keberhasilan rendah), dengan lebih mendorong keperansertaan masyarakat.

3. Risiko rendah terhadap peluang perubahan musim, gelombang dan perubahan ekologis (salinitas).

4. Menumbuhkan peluang mata pecaharian dan sumber pendapatan, yang mendukung peningkatan ekonomi kawasan pesisir.

II. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

2.1. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan ini adalah :

Melakukan kajian kondisi hutan mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Tanah Laut.

Mencermati tingkat keberhasilan rehabilitasi hutan mangrove yang pernah dilakukan di kawasan pesisir Kabupaten Tanah Laut.

Memberikan alternatif pola/model rehabilitasi kawasan mangrove yang tepat, dengan strategi yang sesuai kondisi lingkungan setempat, sehingga manfaat rehabilitasi yang dilakukan dapat berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan akhirnya terjadi peningkatan pendapatan asli daerah.

2.2. SASARAN KEGIATAN

Areal hutan mangrove yang rusak/kritis dan tidak termasuk dalam kawasan hutan negara/kawasan konservasi (Suaka Margasatwa dan Taman Wisata Alam).

Masyarakat di kawasan pesisir yang berada dalam atau berdampingan dengan areal hutan mangrove.

Pengembangan kebijakan operasional rehabilitasi kawasan mangrove yang terarahnya. Mekanisme rehabilitasi kawasan mangrove yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan

kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.

Perencanaan dan implementasi kegiatan rehabilitasi kawasan mangrove sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2.3. INDIKATOR KINERJA 2.3.1. MANFAAT

1. Tumbuhnya jiwa dan semangat peduli lingkungan di kalangan masyarakat kawasan pesisir, menyangkut keberadaan hutan mangrove.

2. Mengurangi abrasi pantai akibat eksistensi hutan mangrove.

3. Memantapkan terjadinya keseimbangan ekologis dan kelestarian hutan mangrove. 4. Menjaga daerah asuhan (nursery grounds), daerah mencari makan (feeding grounds),

lainnya.

5. Dasar bagi penyusunan program rehabilitasi dan pengelolaan kawasan mangrove dala skala lebih luas.

6. Memberikan dukungan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mengelola dan lingkungannya dengan keterlibatannya menjaga kelestarian hutan mangrove beserta potensinya.

7. Program pengelolaan mangrove lebih terarah dan terkoordinasi, yang pada akhirnya hasil pembangunan dimaksud dapat lebih bermanfaat dan berdampak positif bagi semua pihak (stakeholders).

2.3.2. KELUARAN

1. Rancangan pola rehabilitasi hutan mangrove dan dilampiri peta yang berisikan areal hutan yang perlu direhabilitasi, sesuai kondisi lingkungan setempat.

2. Terbinanya kesadaran masyarakat untuk memelihara dan melestarikan hutan mangrove. 3. Tertatanya strategi rehablitasi mangrove yang tepat, dengan tidak meninggalkan

kebutuhan dasar masyarakat setempat.

4. Mendukung stabilitas sumberdaya perikanan pesisir karena hutan mangrove merupakan habitat biota laut.

5. Rehabilitasi kawasan mangrove yang terencana, berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir.

2.3.3. DAMPAK

Kegiatan ini diprediksikan akan memberikan dampak positif bagi :

1. Terselenggaranya tindak lanjut kegiatan pengelolaan dan penataan sumber daya mangrove yang berkelanjutan, secara terencana dan efektif guna mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, dan diperkirakan tidak menimbulkan dampak negatif apapun.

2. Dukungan manfaat ekologis dan ekonomis bagi masyarakat pesisir.

2.3.4. CAKUPAN MATERI

Cakupan materi kegiatan ini meliputi kajian:

implementasi rehabilitasi mangrove.

2. Kondisi biofisik kawasan pesisir sebagai faktor yang mempengaruhi kawasan mangrove. 3. Pola/model rehabilitasi hutan mangrove yang selaras kondisi lingkungan setempat.

III.

TINJAUAN PUSTAKA

3.1. HUTAN MANGROVE DAN FUNGSINYA

Menurut Bengen (2000)1 hutan mangrove merupakan vegetasi hutan yang hanya tumbuh

dan berkembang baik di daerah tropis seperti Indonesia. Hutan ini memiliki fungsi ekologis dan ekonomis yang sangat bermanfaat bagi manusia. Secara ekologis, hutan mangrove berfungsi sebagai daerah pemijahan (spawning ground) dan daerah pembesaran (nursery ground) berbagai jenis ikan, udang, kerang-kerangan dan spesies lainnya. Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang kompleks yang terdiri dari flora dan fauna daerah pantai, hidup berinteraksi sekaligus di habitat daratan dan air laut, antara batas air pasang dan surut. Hutan mangrove tumbuh subur dan luas di daerah delta dan aliran sungai yang besar dengan muara yang lebar. Daerah tumbuhnya akan sempit pada pantai yang tidak ada sungainya. Hutan mangrove mempunyai toleransi besar terhadap kadar garam dan dapat berkembang di daratan bersalinitas tinggi. Menurut Steenis (1978)2 yang dimaksud dengan mangrove yaitu vegetasi hutan yang

tumbuh di antara garis pasang surut, dan juga dinamakan hutan pasang. Di Indonesia hutan mangrove sering disebut sebagai hutan bakau atau hutan payau. Selanjutnya Wirioatmodjo dan Judi (1978)3 menyebutkan bahwa hutan mangrove terbentuk di daerah pantai yang terus menerus

atau berurutan terbenam dalam air laut dan dipengaruhi oleh pasang surut dan tanahnya terdiri dari lumpur dan pasir. Nirarita et al (1996)4 menjelaskan hutan mangrove merupakan hutan rawa

yang terdapat di daerah pesisir atau muara yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan ditumbuhi komunitas mangrove. Lear dan Turner (1977)5 menyatakan bahwa hutan mangrove

kebanyakan ditemukan hanya pada pantai yang terlindung, terjadi antara perubahan laut terendah dan rerata tinggi air pasang penuh dalam garis pasang surut, muara sungai dan di beberapa terumbu karang yang telah mati. Dengan demikian daerah pertumbuhannya merupakan suatu ekosistem yang spesifik, hal ini disebabkan adanya proses kehidupan biota (flora dan fauna) yang saling berkaitan baik yang terdapat di darat maupun di laut

1Bengen, G.B. 2000. Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor. hlm. 50.

2 Steenis, V.C.G.G.I., 1978. Flora. Pradnya Paramita, Jakarta.

3 Wirioatmodjo, P dan D.M. Judi. 1978. Pengelolaan Hutan Payau Di Indonesia. Prosiding Seminar Ekosistem Hutan Mangrove 4 Nirarita, CH. Endah et al., 1996. Ekosistem Lahan Basah Indonesia. Buku Panduan untuk Guru dan Praktisi Pendidikan.

Wetlands International-Indonesia Programme, Bogor

Tanaman mangrove mempunyai fungsi yang sangat penting secara ekologi dan ekonomi, baik untuk masyarakat lokal, regional, nasional maupun global. Dengan demikian, keberadaan sumber daya mangrove perlu diatur dan ditata pemanfaatannya secara bertanggung jawab sehingga kelestariannya dapat dipertahankan.

Dua fungsi utama ekosistem mangrove (Winarti, 1999)6 adalah pertukaran (siklus) nutrien

antara tingkat yang berbeda dan aliran energi.

1. Pertukaran (siklus) Nutrien antara Tingkat Yang Berbeda

Dalam hutan mangrove terdapat dua (2) tipe rantai makanan. Pertama, rantai makanan hijauan, yang dimulai dari tanaman hijau ke organisme lainnya pada berbagai tingkat trofik dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Kedua, rantai makanan yang dimulai dari detritus dan berlanjut ke organisme lainnya pada tingkat trofik yang lebih tinggi.

Rantai makanan atau jaring-jaring makanan pada mangrove biasanya pendek tetapi bermacam-macam polanya. Sumber pangan yang pokok untuk organisme akuatik dalam suatu estuari yang didominasi oleh mangrove terjadi dalam bentuk partikel (detritus) yang diperoleh dari dekomposisi sampah hutan mangrove. Sampah yang berasal dari rontokan daun, ranting, dan bunga. Setiap tahun biasanya berkisar antara 10.000 - 14.000 kg berat kering/hektar/tahun.

2. Aliran Energi

Struktur trofik atau siklus nutrien dan aliran energi pada ekosistem mangrove agak kompleks. Istilah yang sederhana bila mangrove terkena sinar matahari akan terjadi proses fotosintesis maka akan menghasilkan senyawa organik dan tumbuh. Bagian tanaman seperti daun dan cabang atau ranting yang sudah kering akan jatuh ke air atau tanah. Bagian-bagian tanaman itu akan membusuk karena mikrorganisme seperti jamur, bakteri, fitoplankton, dan hewan bentik atau disebut konsumer detritus dan dikonversikan ke dalam mineral dan nutrien. Mikroorgansime itu sendiri menjadi sumber makanan untuk hewan akuatik kecil yang dimangsa oleh udang, kepiting, dan udang yang lebih tinggi tingkat trofiknya. Akhirnya hewan besar menjadi makanan bagi hewan yang lebih besar dan manusia. Keduanya merupakan konsumen pada tingkat paling akhir dari rantai makanan atau aliran energi dalam suatu ekosistem.

6 Winarti, E. Titiek., 1999. Manfaat Hutan Mangrove Untuk Pelestarian Lingkungan Pantai Dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. (Studi Kasus Di Desa Ambat, Kecamatan Tianakan, Kabupaten Pamekasan)

Menurut Nirarita et al (1996)4, secara garis besar fungsi hutan mangrove dikelompokkan

menjadi: 1. Fungsi Fisik

a. Menjaga garis pantai.

b. Mempercepat pembentukan lahan baru.

c. Sebagai pelindung terhadap gelombang dan arus. d. Sebagai pelindung tepi sungai atau pantai.

e. Mendaur ulang unsur-unsur yang penting seperti Nitrogen, dan Sulfur. 2. Fungsi Biologis

a. Sebagai tempat asuhan (nursery ground) dan berkembangbiak bagi berbagai jenis udang, ikan dan binatang lain.

b. Tempat berlindung atau habitat bagi sejumlah besar jenis burung. c. Sebagai habitat berbagai kehidupan liar.

3. Fungsi Komersial

a. Aquacukture (seperti tambak, silvo-fisheries). b. Rekreasi.

c. Kolam garam. d. Penghasil kayu.

Menurut Ewusie (1990)7, fungsi hutan mangrove adalah sebagai berikut :

1. Penahan terhadap erosi pantai, abrasi dan tiupan angin. 2. Tempat berkembang biak bibit ikan, udang dan kerang. 3. Habitat alami bagi biota laut dan berbagai jenis margasatwa. 4. Mempercepat terjadinya perluasan pantai dan pulau.

5. Tempat yang sangat baik sebagai pengolah limbah. 6. Penghasil kayu dan non kayu.

7. Tempat rekreasi dan fungsi pendidikan

Selanjutnya Suryati et al. (2001)8 melaporkan, beberapa vegetasi mangrove seperti

Osbornia octodonta, Exoecaria agalocha, Acanthus ilicifolius, Avicennia alba, Euphatorium

7 Ewusie, J.Y., 1990. Ekologi Tropika. Penerbit ITB, Bandung

8 Suryati, E., Gunarto, Rosmiati, A. Panrerengi, dan A. Tenriulo. 2001. Pemanfaatan bioaktif tanaman mangrove untuk mereduksi penyakit pada budi daya udang windu. Laporan Hasil Penelitian Tahun 2001. Balai Penelitian Perikanan Pantai, Maros.

inulifolium, Carbera manghas, dan Soneratia caseolaris mengandung zat bioaktif yang dapat

dijadikan bahan untuk penanggulangan penyakit bakteri pada budi daya udang windu.

3.2. KERUSAKAN MANGROVE KABUPATEN TANAH LAUT

Inoue et al. (1999)9 melaporkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 75 spesies vegetasi

mangrove yang tersebar di 27 propinsi. Daerah pantai termasuk mangrove mendapat tekanan yang tinggi akibat perkembangan infrastuktur, pemukiman, pertanian, perikanan, dan industri, karena 60% dari penduduk Indonesia bermukim di daerah pantai. Diperkirakan sekitar 200.000 ha mangrove di Indonesia mengalami kerusakan setiap tahun (Inoue et al. 1999)9. Melihat fungsi

mangrove yang sangat strategis dan semakin meluasnya kerusakan yang terjadi, maka upaya pelestarian mangrove harus segera dilakukan dengan berbagai cara.

Kalimantan Selatan berdasarkan hasil Citra Landsat Ness (1986 – 1991) mempunyai luas hutan mangrove 115.780 Ha dan pada tahun 2000 tinggal 53.630 Ha (LSM Yalhi, Banjarbaru) yang tersebar di 5 Kabupaten yaitu Tanah Laut, Banjar, Barito Kuala, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Dalam kurun waktu satu dekade Kalimantan Selatan telah kehilangan hutan mangrove 62.150 Ha atau ± 54%. Khusus di kawasan pesisir Kabupaten Tanah Laut, kerusakan hutan mangrove telah mencapai sekitar 37% atau 931,7 ha dari luasan 2.518,71 ha (Fakultas Perikanan Unlam, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. TaLa Prop. Kal-Sel, 2006). Hutan mangrove yang masih baik hanya 1.587 ha (63,01 %), tersebar di Desa Muara Kintap 36 ha, S.Cuka 36 ha, S Rasau 700 ha, Tabonio 242 ha, Telaga Langsat 183 ha dan Kuala Tambangan 390 ha, sedangkan mangrove yang rusak 931,7 ha (36,99 %). Jika memperhatikan perbedaan data luasan mangrove tahun 2001 (2550 Ha) dan data Landsat 2003 yang dihitung berdasarkan hutan yang masih baik 1.587 Ha (66,21 %), maka terjadi pengurangan 963 ha (37,76 %). Hutan mangrove yang baik 1.587 ha dibandingkan dengan total data 2.397,01 ha , hutan mangrove yang yang rusak 931,7(36, 99 %) berarti yang tersisa yang baik 1.587 (63,01 %).

3.3. DASAR TEORI REHABILITASI HUTAN MANGROVE

Rehabilitasi hutan merupakan upaya untuk memulihkan kembali/mempertahankan kondisi/ meningkatkan produktivitas lahan kawasan hutan dengan cara menanam pohon-pohon agar dapat

9 Inoue, Y., O. Hadiyati, H.M. Afwan Affendi, K. R. Sudarma, and I.N. Budiana. 1999. Sus-tainable management models for mangrove forest. Japan International Cooperation Agency, hlm. 46.

berfungsi secara optimal sebagai unsur produksi, pengatur tata air serta sebagai perlindungan alam lingkungan (Anonim, 1999)10. Rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai merupakan

upaya pembuatan tanaman hutan untuk memulihkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai yang mengalami degradasi kepada kondisi yang dianggap baik secara ekologis dan ekonomis (Anonim, 2005)11.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi dengan penanaman, keadaan awal lokasi penanaman harus dipahami lebih dahulu, agar kegiatan penanaman dapat berjalan secara efisien dan berhasil baik (Takashima, et al., 1999)12. Karena itu perlu diketahui status maupun kondisi ekosistem yang

terganggu tersebut atau perubahan topografinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi: (a) kondisi mangrove yang masih ada, jenis yang dominan, (b) tinggi permukaan tanah, (d) salinitas, (e) jenis tanah da vegetasi lainnya, (e) kondisi sosial ekonomi masyaakat sekitar. Sasaran lokasi rehabilitasi hutan diprioritaskan pada hutan lindung, suaka alam dan kawasan pelestarian alam, hutan produksi di luar areal HPH dan HTI (Anonim, 1999)10.

Sekitar 20.000 ha kawasan hutan mangrove rusak di pantai utara Pulau Jawa dilaporkan telah berhasil direhabilitasi menggunakan tanaman utama Rhizopora spp dan Avicennia spp dengan tingkat keberhasilan tumbuh 60 - 70% (Soemodihardjo dan Soerianegara, 1989)13, begitu

pula di Cilacap seluas 105 ha dengan tanaman utama Rhizopora spp dan Bruguiera spp. Sistematika rehabilitasi mangrove secara konseptual adalah sebagai berikut.

A. Persiapan Rehabilitasi

Persiapan utama dalam kegiatan rehabilitasi meliputi pengadaan bibit, kondisi lokasi penanaman dan ketersediaan tenaga kerja.

1. Pengadaan Bibit

Bibit mangrove diperoleh dari cabutan anakan alam dengan tinggi sekitar 20 sampa 30 cm..Anakan-anakan tersebut sebelum ditanam terlebih dahulu dikondisikan pada lokasi persemaian selama lebih kurang 1 (satu) bulan.

10Anonim, 1999. ... 11Anonim, 2005... 12Takashima, ....

13Soemodihardjo, S. & I. Soerianegara. 1989. The Status of Mangrove Forest in Indonesia. In Soerianegara, I. D.M. Sitompul, & U. Rosalina (Eds.). Symposium on Mangrove Management : Its Eclogical and Economics Considerations. Biotrop Special Publication 37 : 73 – 144.

2. Kondisi Lokasi Penanaman

Pola penanaman dalam kegiatan perlu memperhatikan pennyebab akibat kerusakan hutan mangrove. Beberapa kerusakan hutan mangrove (Anonim, 1999) adalah:

a. Akibat perubahan atau alih fungsi (tambak); Kegiatan perbaikan kondisi lahan berupa pencucian (selama musim hujan) dan pengeringan (selama musim kemarau).

b. Akibat kegiatan penebangan; Kegiatan yang ditempuh dengan membuat saluran-saluran kanal. Lebar kanal dengan sekitar 1 s/d 1,5 meter dengan jarak antar kanal sejauh 150 s/d 250 meter.

c. Akibat abrasi air laut (akibat lanjutan dari kedua kondisi di atas); Kegiatan yang ditempuh dengan membuat pemecah gelombang (Alat Pemecah Gelombang/APO) di tepi pantai sekitar 20 s/d 30 meter dari tepi pantai dari surut terendah.

Bahan yang digunakan bambu yang dianyam berbentuk pagar yang disangga 6 batang bambu bulat atau kayu susuk. Panjang setiap unit pagar 5 meter dan tingginya disesuiakan dengan kedalaman tanah dan bila ditancapkan tiang pagar cukup kuat. Jarak antara setiap tiang unit pagar sejauh 1 meter. Tinggi pagar sesek dari batas air surut terendah sampai batas air pasang tertinggi.

Gambar 3.1. Pemecah gelombang

Jarak tanam untuk rehabilitasi hutan mangrove disesuaikan dengan zonasi peruntukkannya (Anonim, 1999) yaitu :

1. Zonasi Lindung; Jarak tanam adalah 1 m x 1 m atau 1 m x 5 m (Keppres 32 thn 1990 & Mendagri No.14 thn 1991).

2. Zonasi Budidaya; Jarak tanam mengikuti pola budidaya yang dilakukan masyarakat : a. Pola empang parit : 1 m x 1 m atau 1,5 m x 1,5 m

b. Pola Rehabilitasi

1. Jarak Tanam

2. Pola rehabilitasi dimaksud adalah pola penanaman hutan mangrove dilakukan secara (Anonim, 2005 & 2006; Sofiawan, 2000) :

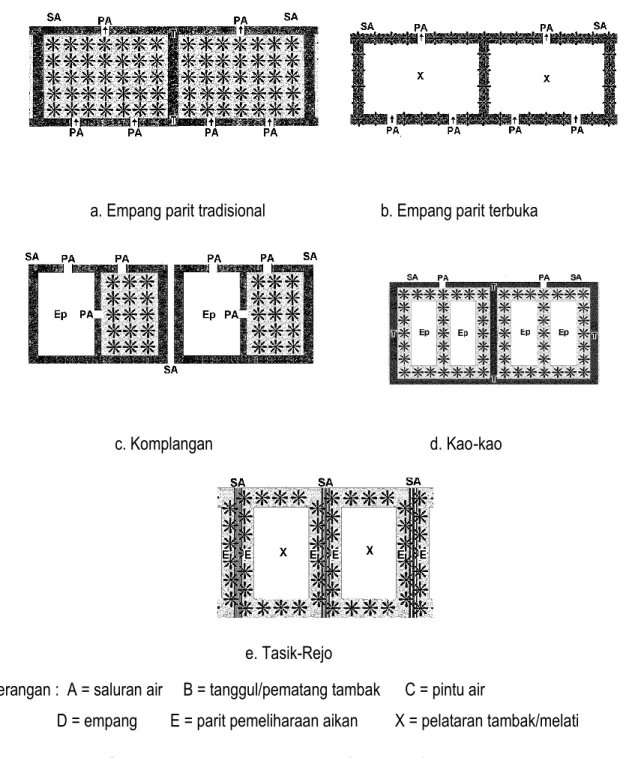

1. Tumpangsari tambak (sylvofishery / wanamina), yaitu suatu cara pembuatan tanaman hutan mangrove yang digabungkan dengan usaha perikanan berupa tambak. Pola ini sangat baik dikembangkan di daerah-daerah yang mata pencaharian masyarakatnya sangat tergantung pada hutan mangrove. Adapun bentuk kombinasi tambak dan tanaman mangrove terdiri dari lima macam cara tumpangsari tambak yaitu berupa empang parit tradisional, empang parit terbuka, komplangan, kao-kao dan tasik-rejo.

a. Empang parit tradisional; Pola penanaman pada tumpangsari tambak ini, tumbuhan mangrove berada dalam tambak yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan tanggul atau pematang tambak (Gambar 2a). Pada tiap tanggul dibuat pintu air yang berfungsi sebagai air masuk 2 pintu dan sebagai air keluar 1 pintu.

b. Empang parit terbuka; Bentuk empang tidak jauh berbeda dengan empang parit tradisional. Bedanya tanaman mangrove ditanam pada tanggul yang mengelilingi tambak (Gambar 2b).

c. Komplangan; Bentuk empang hasil modifikasi dari empang parit tradisional, dimana tempat menanam tumbuhan mangrove terpisah dengan empang tempat memelihara ikan atau udang (Gambar 2c). Kedua tempat tersebut dihubungan dengan pintu air sebagai pengatur air keluar masuk.

d. Kao-kao; Tumbuhan mangrove ditanam pada guludan-guludan yang diletakkan di tengah tambak (Gambar 2d). Lebar guludan sekitar 1 s/d 2 meter dengan jarak antara guludan sekitar 5 s/d 10 meter (disesuaikan dengan lebar tambak). Bentuk lain, tumbuhan mangrove ditanam disepanjang tepian guludan (kao-kao) dengan jarak 1 meter.

e. Tasik-Rejo; Tanaman mangrove ditanam pada tepi-tepi parit (Gambar 2e). Parit berbentuk saluran air tertutup yang langsung berhubungan dengan saluran air utama (saluran air yang menghubungkan tambak dengan laut). Jarak tanam 50 cm x 50 xm atau 1 m x 1 m. Tambak hanya berbentuk parit lebih kurang sedalam 1 meter yang

sekaligus sebagai pemeliharaan ikan. Pelatar tambak (X) biasanya untuk usaha pertanian tanaman semusim, padi gogo, palawija dan juga kembang melati.

Ilustrasi kelima macam cara tumpangsari tambak di atas disajikan pada gambar berikut.

a. Empang parit tradisional b. Empang parit terbuka

c. Komplangan d. Kao-kao

e. Tasik-Rejo

Keterangan : A = saluran air B = tanggul/pematang tambak C = pintu air D = empang E = parit pemeliharaan aikan X = pelataran tambak/melati Gambar 3.2. Lima pola penanaman (rehabilitasi) tumpangsari tambak

2. Merata/murni, yaitu suatu cara pembuatan tanaman hutan mangrove dan tanaman pantai dengan menggunakan satu jenis tanaman atau lebih pada lokasi hamparan tertentu yang ditujukan untuk perlindungan atau produksi kayu. Pola penanaman ini terdiri dari tersebar merata dan tersebar berupa jalur (strip), seperti ilustrasi berikut.

3. Rumpun berjarak, yaitu suatu cara pembuatan tanaman hutan mangrove dengan jarak rapat dalam rumpun. Maksud rumpun berjarak adalah untuk kekokohan (rumpun), menjerat lumpur atau hara dan sesuai dengan pantai pasir yang lebil terhadap ombak laut.

Model ini khusus dilakukan untuk ekosistem mangrove di pulau-pulau kecil, pada areal yang arus pasang surutnya cukup kuat dan atau membawa sampah yang cukup banyak sehingga akan mengganggu pertumbuhan anakan mangrove. Bila perlu dibuat paggar untuk waktu tertentu. Adapun jumlah anakan dalam rumpun dan jarak antar rumpun per hektar disesuaikan dengan kondisi tapak atau ketersediaan bibit. Jumlah dan jarak antar rumpun per satuan luas (hektar) dan jumlah anakan yang ditanam tiap rumpun disesuaikan dengan kondisi tapak. Pola penanaman rumpun berjarak ini seperti ilustrasi berikut.

Gambar 4. Pola penanaman rumpun berjarak Gambar 3.3. Dua pola penanaman merata/murni

Penentuan ketiga pola penanaman di atas hendaknya memperhatikan kondisi lahan dan tegakan di lapangan serta sosial ekonomi masyarakat setempat.

IV. METODE PENELITIAN

4.1. LOKASI DAN WAKTU

Lokasi pelaksanaan kegiatan penelitian ini di kawasan mangrove Kabupaten Tanah Laut, yang ditetapkan secara cluster sampling. Dalam hal ini sampel dipilah berdasarkan batasan administrasi kecamatan. Atas dasar pengelompokan wilayah kecamatan ini, kemudian ditetapkan wilayah desa sampel berikut.

No Kecamatan Desa

1 Kintap Sungai Cuka Muara Kintap 2 Jorong Muara Asam-asam Swarangan

Sebuhur 3 Kurau Pantai Harapan Sungai Rasau Bawah Layung Sungai Bakau 4 Tangkisung/Takisung Tabanio Pagatan Besar Takisung/Tangkisung Telaga Langsat Kuala Tambangan 5 Panyipatan Tanjung Dewa Batakan

Sanipah/Kandangan Lama

Lokasi studi secara grafis dapat ditunjukkan pada peta terlampir (Lampiran 1).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu selama kurang lebih empat bulan kalender tahun 2009. Keadaan awal lokasi harus dipahami lebih dahulu, agar kegiatan dapat berjalan secara efisien dan berhasil baik. Penentuan lokasi studi dilakukan secara proporsive dengan mempertimbangkan sifat representatif, kelayakan teknis dan batas administratif dengan tetap meperhatikan batasan kawasan mangrove, serta mengamati komponen yang erat kaitannya dengan telaahan studi pada masing-masing batas – batas ruang di wilayah studi.

4.2. METODE PENARIKAN SAMPEL

Desa sampel ditetapkan berdasarkan cluster sampling, melalui pengelompokan berdasarkan batasan wilayah adminitrasi kecamatan, selanjutnya dari tiap kecamatan diambil desa sampel berdasarkan kerepresentatifannya, serta dengan pertimbangan tertentu (proposive

sampling) dengan memperhatikan ada tidaknya rehabilitasi mangrove yang dilakukan.

Sampel responden masyarakat dilakukan secara acak, namun terkonsentrasi pada populasi masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar kawasan studi/kawasan mangrove. Sampel instansional ditetapkan secara proposive sampling berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian.

4.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

No Parameter Jenis Data Teknik Pengumpulan Sumber Data

1 Luasan /coverage

Mangrove Primer dan Sekunder Kualitatif dan kuantitatif Penelusuran data sekunder Interpretasi citra Observasi lapangan

Hasil penelitian terdahulu Instansi terkait

Lapangan 2 Komposisi jenis dan

pertumbuhan mangrove Sekunder Kualitatif dan kuantitatif Penelusuran data

sekunder Hasil penelitian terdahulu 2 Tingkat kerusakan

mangrove Primer dan Sekunder Survey/Observasi lapangan Penelusuran data sekunder

Hasil penelitian terdahulu Instansi terkait Lapangan Literatur 3 Ada tidaknya rehabilitasi mangrove Primer dan

Sekunder Penelusuran data sekunder Wawancara

Hasil penelitian terdahulu Instansi terkait

Lapangan 4 Implementasi

rehabilitasi Primer dan Sekunder Penelusuran data sekunder Wawancara (dengan bantuan kuesioner)

Hasil penelitian terdahulu Instansi terkait Lapangan 5 Tanggapan masyarakat atas implementasi rehabilitasi

Primer Wawancara (dengan

bantuan kuesioner) Hasil penelitian terdahulu Instansi terkait Lapangan 6 Faktor Lingkungan yang mem-pengaruhi kondisi mangrove Primer dan

Sekunder Survey/Observasi lapangan Penelusuran data sekunder

Hasil penelitian terdahulu Instansi terkait

Lapangan

Bahan & Peralatan:

Bahan yang diperlukan berupa peta yaitu:

2. Peta Rupa Bumi skala 1 : 50.000 yang mencakup wilayah Kabupaten Tanah Laut 3. Peta tematik skala 1 : 500.000 yang mencakup jenis tanah, peta iklim

Peralatan yang digunakan :

1. GPS untuk menentukan posisi koordinat geografis di lapangan

2. Peralatan ukur berupa kompas, spiegel relaskop atau haga, rol meter, pita ukur (keliling) 3. Kamera untuk dokumentasi lapangan

4. Peralatan tulis dan tally sheet Prosedur Pengumpulan data :

1. Persiapan meliputi studi pustaka, identifikasi penutupan lahan, pembuatan peta kerja. 2. Kegiatan lapangan meliputi :

a. pengamatan dan pengukuran hutan mangrove,

b. pengumpulan data sosekbud dan data penunjang lainnya. 3. Penetapan Jalur Pengamatan dan Petak Coba :

Metoda yang digunakan adalah “Purposive Sampling”. Peletakkan petak coba dalam tiap jalur menggunakan metoda “Jalur Berpetak” dengan jarak sejauh 100 meter secara berkesinambungan. Jalur pengamatan dibuat tegak lurus pantai/sungai selebar lebar 20 meter dengan panjang sampai berakhir keberadaan vegetasi mangrove.

4.4. TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Data-data yang diperlukan dalam analisis data diolah baik secara tabulatif, grafis, kualitatif dan kuantitatif/statistik, baik deskriptif maupun inferensial. Analisis spasial juga dilakukan untuk mendapatkan informasi lokasi/site kerusakan kawasan mangrove maupun informasi temporal dengan komparasi terhadap data sekunder.

Analisis Data:

a. Struktur Komunitas hutan mangrove

1. Menentukan nilai penting (NP) untuk dapat mencerminkan komposisi (dominasi) jenis tertentu dalam komunitas.

NP = KR + DR + FR

Mengingat pada tingkat semai tidak diukur diameternya maka nilai pentingnya adalah NP = KR + FR.

Potensi hutan bakau (mangrove) diperoleh dari volume seluruh jenis tiap tingkat pohon dinyatakan dalam Ha.

Perhitungan volume (V) tingkat pohon menggunakan rumus : V = Lbds x T (m) x f (0,6)

dimana D dalam satuan cm dan K dalam satuan cm

Untuk menaksir permudaan hutannya didasarkan pada standar baku mutu lingkungan vegetasi hutan dengan kriteria sebagai berikut:

Kriteria taksiran permudaan

Sumber : Kepmenhut No.200/Kpts tahun 1994 Hutomo dan Djalami, 1979*.

3. Menetapkan pola rehabilitasi (penanaman) sesuai posisi dan bentuk hamparan areal vegetasi mangrove, serta kondisi ekologis setempat.

4. Menentukan jenis bibit yang sesuai dengan habitatnya. 5. Menentukan lokasi/areal yang direhabilitasi.

Lbds = –––––––– D² (m²) 11 140.000 Lbds = –––––––– K² (m²) 7 880.000

atau

Tingkat pertumbuhan FR (%) KR (%) NP (%) H * – Taksiran permudaan Semai dan Pancang 60 - 79 60 - 79 120 - 159 Sangat baik Baik Cukup Kurang Sangat kurang 2,26 – 3,0 40 - 59 20 - 39 40 - 59 20 - 39 80 - 119 40 - 79 1,6 – 2,25 0,76 – 1,59 > 80 > 80 > 160 < 20 < 20 < 40 < 0,75 > 3,0b. Tingkat Kerusakan Mangrove

Tingkat kerusakan mangrove ditentukan dengan metode pembobotan dan skoring berdasarkan jenis penggunaan lahan, kerapatan tajuk dan ketahanan tanah terhadap abrasi, dengan bobot masing-masing:

- jenis penggunaan lahan = 45 ; skor 1 - 3 - kerapatan tajuk = 35 ; skor 1 - 3

- ketahanan tanah terhadap abrasi = 20; skor 1 - 3 Kriteria Skor Tingkat Kekritisan Mangrove:

Nilai 100 – 166 : Rusak Berat Nilai 167 – 233 : Rusak Nilai 234 – 300 : Tidak Rusak

4.5. INTERPRETASI DATA

Hasil analisis data selanjutnya diinterpretasi berdasarkan baku mutu standar, yang berlaku untuk masing-masing parameter, maupun logika sistematis yang relevan dengan tujuan studi.

4.6. PENETAPAN REKOMENDASI

Rekomendasi menyangkut implementasi rehabilitasi kawasan mangrove disusun berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap seluruh aspek kajian.

V. DESKRIPSI WILAYAH STUDI

5.1. Keadaan Umum Wilayah Penelitian 5.1.1. Letak Geografis

Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian dan salah satu wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki kawasan pesisir (berbatasan dengan laut) dan terletak pada 1140 30’

20’’ - 1150 23’ 31’’ Bujur Timur dan antara 30 30’33’’ - 40 11’ 38’’ Lintang Selatan. Luas

Kabupaten Tanah Laut 3.729,30 Km2 dengan ibukotanya Pelehari dan jarak dengan ibukota

provinsi 66 Km.

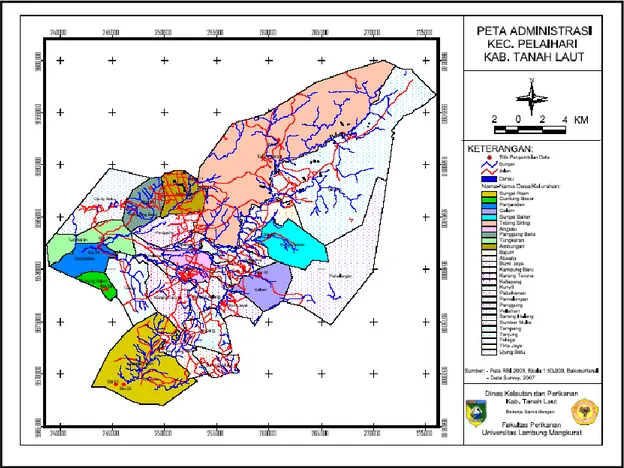

Gambar 5.1. Peta Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tanah Laut memiliki sembilan (9) kecamatan dengan 135 desa atau kelurahan. Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari: Kecamatan Panyipatan, Jorong, Batu Ampar, Kintap, Pelaihari, Takisung, Bati-Bati, Tambang Ulang dan Kurau, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kabupaten Banjar

Sebelah Selatan : Laut Jawa Sebelah Barat : Laut Jawa

Kondisi lahan yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut mengandung potensi yang cukup besar untuk dikembangkan bagi kegiatan pertanian (terutama perkebunan dan peternakan), pertambangan dan industri, serta perikanan dan kelautan terutama penangkapan di laut dan pengembangan budidaya ikan. Lebih jauh lagi, letaknya yang relatif strategis menyebabkan kabupaten ini menjadi penting baik sebagai produsen maupun kawasan antara untuk distribusi berbagai komoditas keluar daerah, baik antar daerah, antar pulau maupun antar negara.

5.1.2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.631,35 Km2 (9,71% luas Propinsi

Kalimantan Selatan) meliputi 130 desa/kelurahan dan 9 Kecamatan. Kecamatan Jorong merupakan wilayah paling luas di Kabupaten Tanah Laut, meliputi wilayah seluas 627,78 km2.

Kecamatan Kintap memiliki luas 537,00 km2, sedangkan Kecamatan Panyipatan dan

Takisung masing-masing memiliki luas wilayah 336,00 km2 dan 343,00 km2 (Bappeda dan BPS Kabupaten Tanah Laut, 2002). Adapun wilayah yang menjadi kawasan studi meliputi

Kecamatan Kintap berupa Desa Sungai Cuka dan Kecamatan Jorong terdiri dari Desa Muara Asam-Asam, Desa Swarangan, dan Desa Sebuhur. Peta wilayah per kecamatan dapat dilihat pada Lampiran 2.

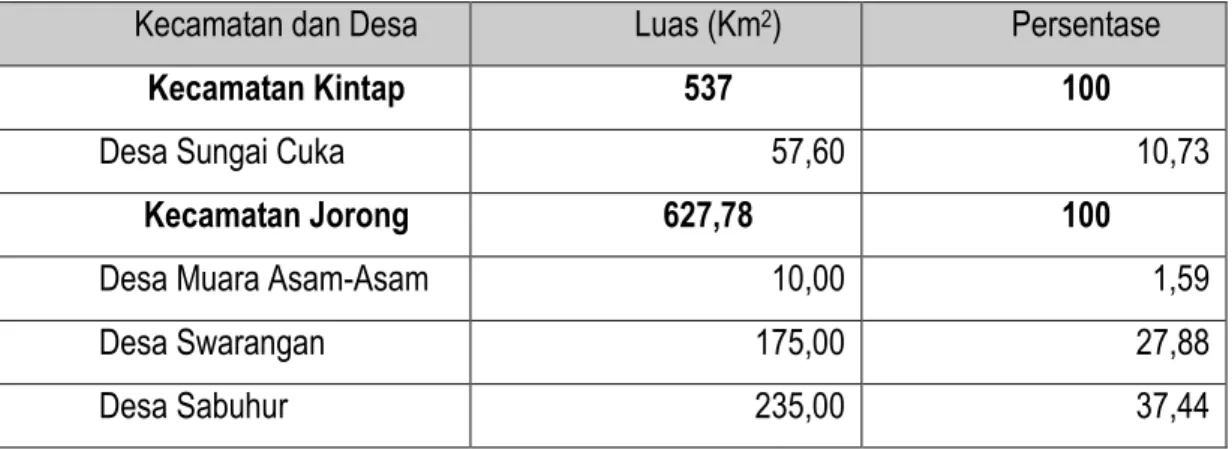

Tabel 5.1. Luas Wilayah Kecamatan Dan Masing-Masing Desa Kawasan Studi Kecamatan dan Desa Luas (Km2) Persentase

Kecamatan Kintap 537 100

Desa Sungai Cuka 57,60 10,73

Kecamatan Jorong 627,78 100

Desa Muara Asam-Asam 10,00 1,59

Desa Swarangan 175,00 27,88

Desa Sabuhur 235,00 37,44

5.1.3. Administrasi Wilayah

Kawasan yang termasuk dalam studi, meliputi dua (2) wilayah administrasi kecamatan yaitu, Kecamatan Kintap berupa Desa Sungai Cuka dan Kecamatan Jorong yang terdiri dari Desa Muara Asam-Asam, Desa Swarangan, dan Desa Sebuhur.

5.1.3.1. Kecamatan Kintap

Menurut Bappeda dan BPS Kabupaten Tanah Laut (2002a), Kecamatan Kintap memiliki batas-batas wilayah:

Sebelah Utara : Kabupaten Banjar Sebelah Timur : Kabupaten Tanah Bumbu Sebelah Barat : Kecamatan Jorong Sebelah Selatan : Laut Jawa

Desa Sungai Cuka merupakan desa paling Timur dalam wilayah administrasi Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Desa ini terdiri atas 9 Rukun Tetangga (RT) yang meliputi 527 rumah tangga dan jumlah penduduk 1991 jiwa dengan kepadatan penduduk 35 jiwa/km2.

5.1.3.2. Kecamatan Jorong

Adapun menurut Bappeda dan BPS Kabupaten Tanah Laut (2002a), Kecamatan Jorong memiliki batas-batas wilayah:

Sebelah Utara : Kecamatan Batu Ampar Sebelah Timur : Kecamatan Kintap Sebelah Barat : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kecamatan Panyipatan

Desa Sabuhur, Swarangan dan Muara Asam-Asam yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut masing-masing terdiri atas 30 RT (730 rumah tangga, 2.725 jiwa, kepadatan 12 jiwa/km2), 9 RT (349 rumah tangga, 1.092 jiwa,

kepadatan 6 jiwa/km2) dan 5 RT (397 rumah tangga, 1.706 jiwa, kepadatan 171 jiwa/km2).

Seluruh desa yang menjadi wilayah studi memiliki klasifikasi desa swasembada dan klasifikasi LKMD III (Bappeda dan BPS Kabupaten Tanah Laut, 2002b).

5.1.4. Ketinggian

5.1.4.1. Kecamatan Kintap

Lahan di wilayah Kecamatan Kintap umumnya memiliki ketinggian rerata sebagian besar 500 meter dari permukaan laut. Desa Sungai Cuka khususnya merupakan salah satu desa pesisir (terletak berbatasan langsung dengan laut).

5.1.4.2. Kecamatan Jorong

Sebagian besar wilayah Kecamatan Jorong memiliki ketinggian 25 meter dari permukaan laut.

5.1.5. Iklim

Iklim merupakan salah satu faktor yang diperlukan untuk berbagai aktivitas manusia seperti pertanian, perikanan, perhubungan dan lain-lain. Kartasapoetra (1988), menjelaskan bahwa tipe iklim suatu daerah dapat di tentukan dengan melihat derajat kebasahan. Derajat kebasahan suatu daerah dapat di bedakan atas 3 tingkatan, yaitu:

1. Bulan basah (BB), yaitu bulan yang jumlah curah hujannya lebih besar dari 100 mm atau curah hujannya lebih besar dari penguapannya.

2. Bulan lembab, yaitu bulan yang jumlah curah hujannya lebih besar dari 60 mm dan kurang dari 100 mm atau curah hujannya sama dengan penguapannya.

3. Bulan kering, yaitu bulan yang jumlah curah hujannya kurang dari 60 mm atau curah hujannya kurang dari penguapannya.

Tabel 5.2. Jumlah Bulan Kering, Bulan Lembab, dan Bulan Basah Kabupaten Tanah Laut 2006

N

o Tahun Basah Bulan Lembab Bulan Kering Bulan ah Juml

1 1995 11 1 0 12 2 1996 9 1 2 12 3 1997 5 3 4 12 4 1998 12 0 0 12 5 1999 9 1 2 12 6 2000 9 3 0 12 7 2001 7 2 3 12 8 2002 8 0 4 12 9 2003 9 1 2 12 1 2004 6 1 5 12

0

Jumlah 85 13 22

Rerata 8,5 1,3 2,2

Sumber : Anonim 2006

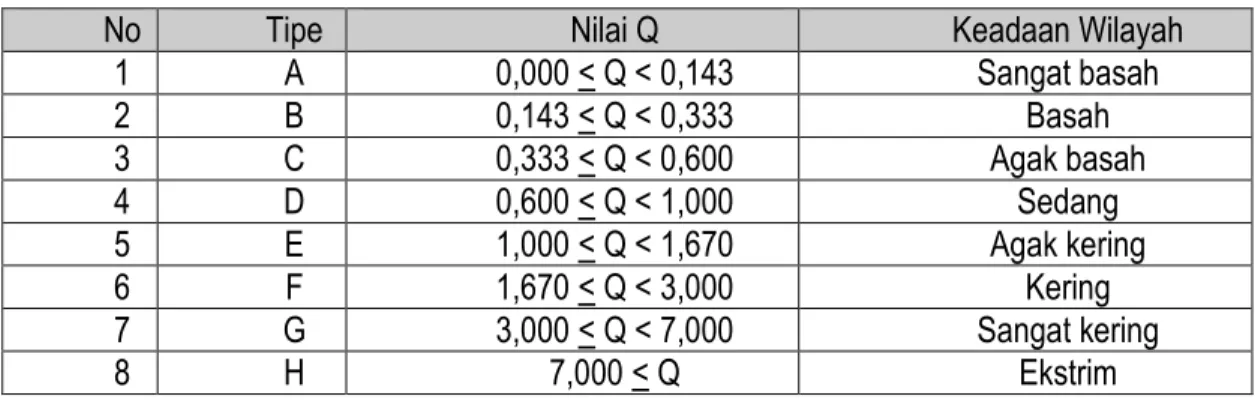

Dari Tabel 5.2. terlihat bahwa rerata jumlah bulan basah adalah 8,5 rerata jumlah bulan lembab adalah 1,3 dan rerata jumlah bulan kering adalah 2,2 terbesar terdapat pada bulan basah. Schmidt dan Ferguson di dalam Kartasapoetra (1988) mengemukakan berdasarkan nilai Q adalah perbandingan rerata bulan kering dan bulan basah, maka iklim di Indonesia dapat di bagi menjadi 8 tipe, seperti yang terlihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Tipe Iklim Di Indonesia Menurut Schmidt Dan Fergusson Berdasarkan Nilai Q

No Tipe Nilai Q Keadaan Wilayah

1 A 0,000 < Q < 0,143 Sangat basah 2 B 0,143 < Q < 0,333 Basah 3 C 0,333 < Q < 0,600 Agak basah 4 D 0,600 < Q < 1,000 Sedang 5 E 1,000 < Q < 1,670 Agak kering 6 F 1,670 < Q < 3,000 Kering 7 G 3,000 < Q < 7,000 Sangat kering 8 H 7,000 < Q Ekstrim

Rerata bulan kering

Q = = 2,2/8,5 = 2,58 Rerata bulan basah

Dari hasil perhitungan di atas rerata bulan kering dengan rerata bulan basah adalah 2,58 yang berarti iklim Kabupaten Tanah Laut termasuk wilayah yang beriklim tropis basah tergolong pada golongan tipe B, karena Q berada antara 0,143 sampai 0,333 berarti bersifat agak basah atau mempunyai curah hujannya lebih tinggi dari penguapannya. Serta mengenal dua musim yakni musim kemarau Juni s/d Oktober dan musim hujan november s/d Mei. Tabel 5.4. Nilai Curah Hujan dan Hari Hujan Tahunan (1996 – 2005) di Kabupaten Tanah Laut

No Tahun Curah Hujan (mm) Hari Hujan

1 1995 3720 156 2 1996 3109 142 3 1997 1512 70 4 1998 2821 157 5 1999 3431 138 6 2000 2664 132 7 2001 2019 108 8 2002 2390 98 9 2003 2245 103

10 2004 2013 122

Sumber : data sekunder 2005

5.1.6. Jenis Tanah dan Penggunaan Lahan

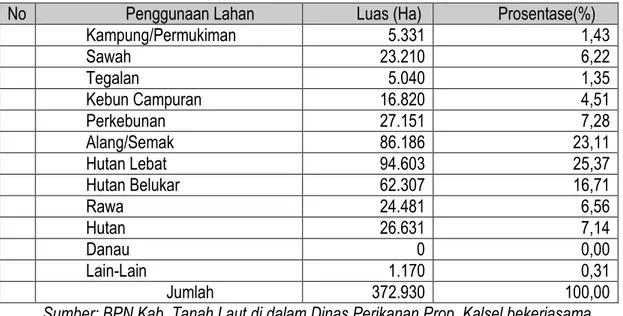

Pola penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 1998 masih didominasi oleh hutan lebat dengan persentase seluas 94.603 Ha atau sekitar 25.37% dari luas keseluruhan, kemudian alang/semak dan hutan belukar, masing-masing sebesar 23.11 dan 16.71%. Sementara permukiman hanya seluas 5.331 Ha atau 1,43% saja (Fakultas Perikanan Unlam bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kal-Sel, 2002). Tipologi pantai kawasan studi memiliki jenis tanah berpasir-pasir berlumpur.

Tabel 5.5. Penggunaan Lahan Di Kabupaten Tanah Laut

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Prosentase(%)

1 Kampung/Permukiman 5.331 1,43 2 Sawah 23.210 6,22 3 Tegalan 5.040 1,35 4 Kebun Campuran 16.820 4,51 5 Perkebunan 27.151 7,28 6 Alang/Semak 86.186 23,11 7 Hutan Lebat 94.603 25,37 8 Hutan Belukar 62.307 16,71 9 Rawa 24.481 6,56 0 Hutan 26.631 7,14 1 Danau 0 0,00 2 Lain-Lain 1.170 0,31 Jumlah 372.930 100,00

Sumber: BPN Kab. Tanah Laut di dalam Dinas Perikanan Prop. Kalsel bekerjasama dengan Fakultas Perikanan Unlam, 2002.

Pola penggunaan lahan pada 4 desa di Kecamatan Kintap dan 3 desa di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan peruntukannya meliputi pemukiman, persawahan, pertambakan, perkebunan, pertambangan, fasiltas umum, hutan, rawa dan lain-lain.

5.1.6.1. Permukiman

Pemukiman yang ada dan berkembang dalam masyarakat sejak dulu kala berada pada daerah kering daerah aliran sungai dan tepian pantai. Pola permukiman umumnya yang ada longitudinal (memanjang) mengikuti ruas jalan dan aliran sungai dan sebagian kecil yang berbentuk mengelompok (convergen).

5.1.6.2. Pertanian

Mata pencaharian bertani merupakan jenis mata pencaharian utama masyarakat di Kecamatan Kintap dan Kecamatan Jorong, selain berdagang, nelayan, berkebun, jasa, pegawai negeri, pegawai swasta dan lain-lain. Peruntukan lahan darat untuk pertanian (ladang, kebun dan sawah) merupakan bagian terbesar dari penggunaan lahan di kawasan ini dengan pola pertanian lahan kering, selain itu sebagian untuk areal pertambangan.

5.1.6.3. Perkebunan

Peruntukan lahan bagi kebun diusahakan masyarakat sebagai upaya mendapatkan hasil sampingan guna menunjang kebutuhan hidup. Sebagian besar jenis tanaman perkebunan di kawasan ini adalah kelapa sawit , kelapa dan lain-lain.

5.1.6.4. Perikanan

Usaha Perikanan yang dominan di wilayah studi adalah kegiatan penangkapan ikan (fishing). Desa-desa yang berada disekitar pantai seperti desa Sungai Cuka, Mekarsari, Muara Kintap di Kecamatan Kintap dan Desa Swarangan, Muara Asam-Asam dan Sebuhur di Kecamatan Jorong Mata pencaharian sebagai nelayan menempati urutan pertama dan kedua.

Usaha Budi daya perikanan yang ada dikawasan studi meliputi budidaya kolam dan karamba untuk kawasan darat (Mekar Sari dan Pandan Sari) serta budidaya tambak untuk kawasa pesisir (Sungai Cuka, Muara Kintap di Kecamatan Kintap; Desa Swarangan, Muara Asam-Asam dan Sebuhur di Kecamatan Jorong). Usaha Perikanan yang dominan di wilayah studi adalah kegiatan penngkapan ikan

5.1.6.5. Hutan

Kawasan hutan di wilayah Kecamatan Kintap dan Kecamatan Jorong umumnya

ditemukan tumbuhan darat dan tumbuhan pesisir.

5.1.6.6. Industri

Kegiatan industri yang ditemukan sesuai dengan karakteristik wilayah yang mengutamakan usaha tani sebagai mata pencaharian, didominasi oleh perusahaan penggilingan padi yang umumnya ditemukan tersebar di seluruh desa. Industri perikanan

yang cukup berhasil pemasarannya (ke luar daerah) berupa industri terasi, dan memanfaatkan limbah kepala udang.

5.1.6.7. Pertambangan Batubara

Usaha Pertambangan batubara tumbuh dan berkembang sejak pasar internasional membutuh volume batubara yang banyak di Kecamatan Kintap bertumbuh perusahaan pertambangan batubara baik perusahaan Nasional maupun perusahan Internasional.

5.3. Kondisi Perairan dan Tanah

5.3.1.1. Oceanografi dan Kedalaman Perairan

Perairan laut di kawasan pesisir Kabupaten Tanah Laut umumnya dangkal dan memiliki gradasi landai, dimana garis ”isobath” (garis khayal yang menghubungkan kedalaman perairan yang sama) 10 meter ditemui sekitar 11 – 25 km dari pantai. Perairan laut paling dangkal berada pada bagian Barat Daya Takisung dan Barat laut Tanjung Selatan dengan kedalaman hanya sekitar 1 meter, jika dibandingkan dengan kawasan sekitarnya yang pada jarak yang sama dari garis pantai memiliki kedalaman 2 – 4 meter.

Berdasarkan garis isobath 5 meter, terdapat perbedaan menyolok antara perairan laut di bagian Barat dengan bagian Selatan, yang dibatasi oleh pantai Tanjung Selatan. Gradasi kedalaman pantai bagian Barat relatif sangat landai dibanding bagian Selatan, akibat pengaruh tingkat sedimentasi ambang Barito yang lebih besar. Pantai dengan gradasi relatif tajam hanya terdapat di bagian Selatan Tanjung Selatan, sebagai akibat pengaruh gelombang Laut Jawa yang menggeser sedimen transport ke arah Timur Laut kawasan pesisir Kalimantan.

5.3.1.2. Arus Laut, Suhu dan Salinitas

Arus laut dipengaruhi antara lain oleh pergerakan angin. Angin berhembus di perairan Indonesia terutama angin Musim (monsoon) yang dalam setahun terjadi dua kali pembalikan arah yang tetap, masing-masing disebut angin Musim Barat dan angin Musim Timur.

Pola arus permukaan pada perairan laut Kab. Tanah Laut di musim Barat berasal dari Laut Jawa bergerak ke arah Timur dan mengalami pembelokan ke arah Selatan saat mendekati pantai Bagian Barat hingga Tanjung Selatan. Kemudian arus kembali ke arah

Timur pada pantai bagian Selatan. Pada musim Timur (Agustus) arus permukaan di Laut Jawa bergerak ke arah Selat Karimata atau ke arah Barat Indonesia. Perairan Kalimantan Selatan pada saat itu didominasi oleh angin Tenggara bertiup menuju Barat Laut yang ditandai dengan angin yang kencang bertiup sepanjang hari yang menyebabkan arus yang kuat dan gelombang yang cukup besar. Pada bulan Agustus (MusimTimur) berkembang arus Musim Timur yang merupakan musim kemarau di Indonesia bagian Barat sehingga pengenceran di paparan Sunda terjadi lebih mendorong air bersalinitas rendah kembali ke Barat, sehingga Laut Jawa dan Selat Makasar mempunyai salinitas 330/00 hal ini berlaku bagi

wilayah perairan pesisir Kabupaten Tanah Laut. Kondisi salinitas perairan wilayah pesisir pantai Timur lebih tinggi di banding pantai Barat. Secara umum salinitas permukaan perairan pantai Kabupaten Tanah Laut pada musim Timur mencapai 220/00 dan hanya mencapai 330/00

pada musim Barat.

Suhu rata-rata permukaan di perairan pesisir Kabupaten Tanah Laut relatif stabil sepanjang tahun, berkisar antara 24,30C – 33,10C, dengan suhu maksimum ditemui pada

bulan Agustus dan suhu minimum pada bulan Pebruari. Diperkirakan kisaran suhu rata-rata bulanan permukaan perairan Kabupaten Tanah Laut hampir sama dengan suhu dari Laut Jawa.

5.3.1.3. Pasang Surut

Pasang surut daerah Kabupaten Tanah Laut umumnya terjadi satu kali pasang dan satu kali pasut, kondisi seperti ini maka dapat dikatakan pasut bertipe tunggal. Data kondisi oceanografi kabupaten Tanah Laut sama dengan titik lokasi Sungai Loban (Kab. Kotabaru) karena segaris pantai dan daerah yang berdekatan. Tipe pasut adalah pasut campuran dengan tenggang pasut 31,25 cm/jam.

Selisih pasang harian tertinggi dan terendah hasil pengukuran yang didasarkan pada informasi penduduk setempat memperlihatkan adanya perbedaan dalam rentang yang kecil untuk berbagai lokasi pengamatan,dapat diketahui bahwa kisaran selisih pasang harian tertinggi dan terendah hasil pengukuran pada semua lokasi pengamatan berkisar antara 0,80 m sampai 2,50 m.

Hasil pengolahan data sekunder pasang surut 1997 – 1998 dapat diketahui rerata Air Tinggi Tertinggi (ATT) perairan sekitar Pulau Laut berkisar antara 2,17 – 2,34 m dan rerata Air Rendah Terendah (ART) berkisar antara 0,54 – 0,61. Perbedaan nilai selisih pasang surut

dengan hasil pengolahan data sekunder disebabkan karena pengukuran dilakukan hanya sesaat dan tidak berada pada kondisi yang ekstrim. Kisaran selisih pasang surut harian di wilayah Kabupaten Tanah Laut menunjukkan fluktuasi yang relatif besar pada kelima titik pengamatan, yaitu berkisar antara 1,5 m – 2,5 m.

5.3.1.4. Gelombang

Pada umumnya kondisi gelombang di suatu perairan didapat secara tidak langsung dari data angin yang terdapat di kawasan perairan tersebut. Hal ini didasarkan pada kondisi umum yang berlaku di laut, yakni sebagian besar gelombang yang ditemui di laut dihimpun oleh energi yang dihasilkan oleh tiupan angin.

Kuat lemahnya gelombang ini dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kecepatan angin, lamanya angin berhembus (duration), dan jarak dari tiupan angin pada perairan terbuka (fecth).

Tipe pantai di kabupaten Tanah Laut umumnya berpasir, tinggi gelombang berkisar antara 35-80 cm, pecahan gelombang 30-85 dan periode gelombang 0,75” s/d 1’ 75”/gel, sedangkan suhu 28-32(C0) dengan salinitas 25 0/00 - 30 0/00.

5.3.1.5. Musim

Pada desa-desa yang terletak pada kawasan pantai bagian Selatan-Tenggara Kab. Tanah Laut, sehingga musim penangkapan ikan bagi nelayan di wilayah tersebut memiliki kesamaan, yaitu pada sekitar bulan Juni hingga Nopember.

Arus dan gelombang lautan di Indonesia umumnya, dan Kalimantan pada khususnya dipengaruhi oleh sistem sirkulasi udara yang berbalik arah secara musiman akibat perbedaan sifat termal antara benua dan lautan, atau biasa disebut angin monsun. Monsun di Indonesia merupakan bagian monsun Asia Timur dan Asia Tenggara (Prawirowardoyo, 1995). Berdasar pengaruh monsun, di wilayah Indonesia dikenal 4 musim serta periodenya sebagai berikut.

Tabel 5.6. Pengaruh Monsun Dan Periode Musim

Nama Musim Periode

Musim Monsun Barat / Barat Laut Desember-Januari-Februari

Musim Monsun Timur / Barat Daya Juni-Juli-Agustus

Musim Transisi II September-Oktober-Nopember Pergerakan/pola aliran udara tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut.

Pada kawasan perairan pantai sebelah Barat Kabupaten Tanah Laut di musim Monsun Barat –Barat Laut (Desember-Pebruari), pola arus permukaan yang berasal dari Laut Jawa bergerak ke arah Timur Tenggara mengalami pembelokan ke arah Selatan saat mendekati Tanjung Selatan kemudian kembali ke arah Timur pada pantai Selatan Tanah Laut.

Sebaliknya pada Monsun Timur – Barat Daya (Juni-Agustus) arus permukaan di Laut Jawa bergerak ke arah Selat Karimata atau ke arah Barat Indonesia. Perairan Kabupaten Tanah Laut pada saat itu didominasi oleh angin Tenggara bertiup menuju Barat Laut, sehingga oleh nelayan di pesisir menyebutnya “Musim Tenggara” yang ditandai dengan angin yang kencang bertiup sepanjang hari yang menyebabkan arus yang kuat dan gelombang yang cukup besar.

Angin berhembus di perairan Indonesia terutama angin Musim (monsoon) yang dalam setahun terjadi dua kali pembalikan arah yang tetap, masing-masing disebut angin Musim Barat dan angin Musim Timur. Pada bulan Desember – Pebruari, arus musim Barat mengalir menuju ke Timur, Selat Karimata hingga Laut Flores termasuk Laut Jawa dengan kecepatan arus lebih dari 75 cm/det. Pada musim pancaroba arus sudah mengalir ke Barat pantai Selatan Kalimantan Selatan sedangkan di lepas pantai Utara Jawa arus mengalir ke Timur.