BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hipertensi

2.1.1. Definisi dan Klasifikasi

Hipertensi sulit untuk didefinisikan karena sering berubah-ubah dan harus disesuaikan dengan kondisi. Pasien hipertensi pada saat istirahat memiliki tekanan darah diastolik dengan pengukuran berulang tetap konsisten pada atau di atas 90 mmHg (12,0 kPa) dapat berisiko tinggi mengalami kesakitan dan kematian akibat penyakit kardiovaskular. Sebaliknya, penurunan nilai tekanan darah diastolik dibawah 90 mmHg (12,0 kPa) dapat mengurangi risiko stroke sekitar 35-40% dan penyakit jantung koroner sekitar 15-20%. Definisi terkini tentang hipertensi adalah tingkat tekanan darah sistolik pada atau di atas 140 mmHg (18,7 kPa), atau tingkat tekanan darah diastolik pada atau di atas 90 mmHg (12,0 kPa). Namun karena tekanan darah sangat bervariasi, sebelum menetapkan pasien mengalami hipertensi dan memutuskan untuk memulai pengobatan, perlu untuk memastikan peningkatan tekanan darah dengan pengukuran berulang-ulang selama beberapa minggu. Setiap nilai pengukuran di kisaran hipertensi ringan atau borderline ditemukan, kepastian pengukuran harus diperpanjang selama 3-6 bulan. Periode observasi yang singkat diperlukan pada pasien dengan peningkatan tekanan darah yang lebih tinggi atau pasien dengan komplikasi (Brunner & Suddarth, 2001; dan Kaplan, 2006).

Hipertensi sering disebut sebagai “the silent killer” karena individu yang mengalami hipertensi sering tidak menampakkan gejala. Ketika penyakit ini diderita, tekanan darah pasien harus dipantau dengan interval teratur karena hipertensi merupakan kondisi seumur hidup (Brunner & Suddarth, 2001).

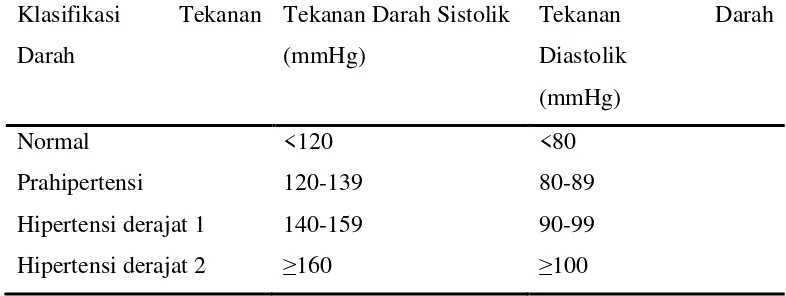

Tabel 2.1. Klasifikasi hipertensi menurut The Seventh Report of The Joint upNational Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7) (Kusuma, 2003)

Klasifikasi Tekanan Darah

Tekanan Darah Sistolik (mmHg)

Tekanan Darah Diastolik

(mmHg)

Normal <120 <80

Prahipertensi 120-139 80-89

Hipertensi derajat 1 140-159 90-99

Hipertensi derajat 2 ≥160 ≥100

Berdasarkan hasil dari berbagai studi eksperimental, kriteria operasional hipertensi yang disepakati oleh para ahli adalah tekanan darah sistol > 140 mmHg atau tekanan darah diastol > 90 mmHg ( MacMahon,1990;WHO,1996;Brown dan Haydock,2000). Kriteria ini digunakan di seluruh dunia, akan tetapi bukan merupakan nilai batas hipertensi pada semua penderita dewasa. Karena nilai batas tersebut hanya dipengaruhi oleh jenis kelamin dan umur secara independen ( Port, et al,.1999).

2.1.2. Epidemiologi

Data epidemiologi menunjukkan bahwa jumlah penderita hipertensi bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Baik hipertensi sistolik maupun kombinasi dari hipertensi sistolik dan diastolik sering timbul pada lebih dari separuh orang yang berusia > 65 tahun (Yogiantoro, 2007).

Di Indonesia, belum ada data nasional lengkap untuk prevalensi hipertensi. Dari Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1995, prevalensi hipertensi di Indonesia adalah 8.3%. Survei faktor risiko penyakit kardiovaskular (PKV) oleh proyek WHO di Jakarta, menunjukkan angka prevalensi hipertensi dengan tekanan darah 160/90 masing-masing pada pria adalah 13,6% (1988), 16,5% (1993), dan 12,1% (2000). Pada wanita, angka prevalensi mencapai 16% (1988), 17% (1993), dan 12,2% (2000). Secara umum, prevalensi hipertensi pada usia lebih dari 50 tahun berkisar antara 15%-20%. Survei di pedesaan Bali (2004) menemukan prevalensi pria sebesar 46,2% dan 53,9% pada wanita (Depkes, 2007)

Stroke, hipertensi, dan penyakit jantung meliputi lebih dari sepertiga penyebab kematian, dimana stroke menjadi penyebab kematian terbanyak 15,4%, kedua hipertensi 6,8%, penyakit jantung iskemik 5,1%, dan penyakit jantung 4,6% (Hasil Riskesdas 2007). Data Riskesdas 2007 juga disebutkan prevalensi hipertensi di Indonesia berkisar 30% dengan insiden komplikasi penyakit kardiovaskular lebih banyak pada perempuan (52%) dibandingkan laki-laki (48%) (Depkes, 2009).

2.1.3. Faktor Risiko

Faktor risiko dan level dari hipertensi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan sosioekonomi dan akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan darah adalah:

1. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi: a. Umur

Pada kebanyakan orang yang berusia diatas 65 tahun tekanan darah dapat meningkat dengan cepat (Spillman & lubitz, 2000). Tekanan darah sistol meningkat dengan cepat berhubungan dengan usia (burt et al., 1995). b. Jenis kelamin

ini dibuktikan oleh tingkat kematian yang lebih tinggi pada pria setengah baya pengidap hipertensi.

c. Suku

Pada kajian populasi menunjukan bahwa masyarakat berkulit hitam cenderung memiliki tingkat tekanan darah yang lebih tinggi dibandingkan dengan golongan suku yang lain (Hajjar & kotchen, 2003). Jumlah angka kematian pada kasus hipertensi tinggi pada masyarakat berkulit hitam (Gillum, 1996).

d. Keturunan

Riwayat keluarga yang menunjukan adanya tekanan darah yang meninggi merupakan faktor resiko paling kuat bagi seseorang untuk mengidap hipertensi di masa datang (WHO, 2001).

2. Faktor resiko yang dapat di modifikasi : a. Kehidupan dini

Baru-baru ini telah diperkirakan bahwa lingkungan yang buruk selama periode kehamilan menimbulkan faktor resiko penyakit kardiovaskuler termasuk tekanan darah tinggi (WHO, 2001).

b. Bobot badan

Kelebihan berat badan memiliki resiko 2-6 kali untuk mendapatkan penyakit hipertensi (Yogiantoro, 2007). Pada populasi di negara Barat, jumlah kasus hipertensi yang disebabkan oleh obesitas diperkirakan 30-60% (WHO, 2001). Pada pasien dengan obesitas tedapat curah jantung yang meningkat, aktifitas saraf simpatis yang meningkat terutama di ginjal, kadar angiotensin II dan aldosteron yang meningkat dua hingga tiga kali lebih banyak, proses natriuesis yang terganggu dan ginjal tidak akan mensekresikan garam dan air yang tinggi kecuali tekanan arteri yang tinggi (Guyton , 2008).

c. Faktor nutrisi

• Natrium klorida

Kajian eksperimental dan pengamatan menunjukan bahwa asupan natrium klorida melebihi kebutuhan fisiologis dapat menimbulkan hipertensi.

• Kalium

Kajian INTERSALT mencatat adanya pengurangan tekanan darah sebesar 2,7 mmHg jika pengeluaran kalium dari urine meningkat 60 mmol/hari melalui urine.

• Mikronutrisi lain

Mikronutrisi lain seperti kalsium, magnesium, dan seng juga memiliki peranan dalam peningkatan tekanan darah.

• Makronutrisi lain

Meskipun kajian pengamatan menunjukan adanya hubungan beberapa makronutrisi (lemak, asam lemak, karbohidrat, serat, dan protein) terhadap tekanan darah, tetapi belum terdapat hubungan sebab akibat dengan hipertensi sendiri.

d. Alkohol

Dilaporkan jika meminum minuman keras sedikitnya dua kali per hari, tekanan darah sistolik dapat naik sekitar 1,0 mmHg dan tekanan darah diastolik sekitar 0,5 mmHg (WHO, 2001).

e. Kegiatan fisik

Orang yang normotensi tetapi kurang gerak dan tidak bugar mempunyai resiko 20-50% lebih besar untuk terkena hipertensi dibandingkan dengan orang yang lebih aktif bergerak dan bugar (WHO, 2001).

f. Faktor psikososial

Terdapat bukti bahwa berbagai bentuk stress yang akut dapat meningkatkan tekanan darah (WHO, 2001).

g. Faktor lingkungan

2.1.4. Patofisiologi

Peningkatan tekanan darah sistemik meningkatkan resistensi terhadap pemompaan darah dari ventrikel kiri, sehingga kerja jantung bertambah. Sebagai akibatnya, terjadi hipertrofi ventrikel untuk meningkatkan kekuatan kontraksi. Akan tetapi, kemampuan ventrikel untuk mempertahankan curah jantung dengan hipertrofi kompensasi akhirnya terlampaui, dan terjadi dilatasi jantung dan payah jantung. Jantung semakin terancam dengan adanya atheriosklerosis koroner yang menyebabkan penyediaan oksigen miokardium berkurang. Peningkatan kebutuhan oksigen pada miokardium terjadi akibat hipertrofi ventrikel dan peningkatan beban kerja jantung yang akhirnya dapat menyebabkan angina atau infark miokardium (Price, 2006).

Kerusakan pembuluh darah akibat hipertensi, terlihat jelas diseluruh pembuluh darah perifer. Perubahan pada pembuluh darah retina dapat diketahui dengan pemeriksaan oftalmoskopik. Atheriosklerosis yang dipercepat dan nekrosis medial aorta merupakan faktor presiposisi terbentuknya aneurisma dan diseksi. Perubahan struktur-struktur dari arteri kecil dan arteriola menyebabkan penyumbatan pembuluh darah progresif dan dapat menyebabkan mikroinfark jaringan. Akibat pembuluh darah yang paling nyata terjadi pada otak dan ginjal (Price, 2006).

Beberapa penelitian menemukan bahwa penyebab kerusakan organ-organ tersebut dapat melalui akibat langsung dari kenaikan tekanan darah pada organ, atau karena efek tidak langsung dari adanya autoantibodi terhadap reseptor ATI angiotensin II, stress oksidatif, down regulation dan ekspresi dari nitric oxide syntase,dan lain-lain (Yogiantoro, 2007).

2.1.5. Komplikasi

1. Kerusakan pada otak

Tekanan darah yang tinggi pada pembuluh darah otak mengakibatkan pembuluh sulit meregang sehingga darah yang ke otak kekurangan oksigen. Pembuluh darah di otak juga sangat sensitif, sehingga ketika semakin melemah maka dapat menimbulkan pendarahan akibat pecahnya pembuluh darah.

2. Ganguan dan kerusakan mata

Tekanan darah tinggi melemahkan bahkan merusak pembuluh darah di belakang mata, gejalanya yaitu pandangan kabur dan berbayang.

3. Gangguan dan kerusakan jantung

Akibat tekanan darah yang tinggi, jantung harus memompa darah dengan usaha yang lebih tinggi lagi. Otot jantung semakin menebal dan melemah sehingga mudah kehabisan energi untuk memompa lagi. Jika terjadi penyumbatan darah akibat atheriosklerosis, maka dapat menimbulkan komplikasi yang lebih serius. Gejalanya yaitu, pembengkakan pada pergelangan kaki (swollen ankles), peningkatan berat badan, dan nafas yang tersenggal-senggal.

4. Gangguan dan kerusakan ginjal

Ginjal berfungsi untuk menyaring darah serta mengeluarkan air dan zat sisa yang tidak diperlukan tubuh. Ketika tekanan darah tinggi, pembuluh darah kecil akan rusak. Akibatnya ginjal tidak mampu lagi menyaring dan mengeluarkan zat-zat sisa. Umumnya gejala pada ginjal tidak segera tampak, namun komplikasinya menimbulkan gejala yang serius.

2.1.6. Gejala Klinis

epistaksis, marah, telinga berdengung, rasa berat di tengkuk, sukar tidur, mata berkunang-kunang, dan pusing (Mansjoer, 2005).

2.1.7. Evaluasi Hipertensi

Evaluasi hipertensi pada pasien hipertensi bertujuan untuk:

1. Menilai pola hidup dan identifikasi faktor-faktor risiko kardiovaskular lainnya atau menilai adanya penyakit penyerta yang mempengaruhi prognosis dan menentukan pengobatan.

2. Mencari penyebab kenaikan tekanan darah.

3. Menentukan ada tidaknya kerusakan target organ dan penyakit kardiovaskular (Yogiantoro, 2007).

Evaluasi pasien hipertensi adalah dengan melakukan anamnesis tentang keluhan pasien, riwayat penyakit dahulu dan penyakit keluarga, pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang (Yogiantoro, 2007).

Anamnesis meliputi:

1. Lama menderita hipertensi dan derajat tekanan darah 2. Indikasi adanya hipertensi sekunder

a. Keluarga dengan riwayat penyakit ginjal

b. Adanya penyakit ginjal, infeksi saluran kemih, hematuria, pemakaian obat-obat analgesik dan obat/bahan lain

c. Episode berkeringat, sakit kepala, kecemasan, palpitasi d. Episode lemah otot dan tetani (aldosteronisme)

3. Faktor-faktor risiko

a. Riwayat hipertensi atau kardiovaskular pada pasien atau keluarga pasien

b. Riwayat hiperlipidemia pada pasien atau keluarganya c. Riwayat diabetes melitus pada pasien atau keluarganya. d. Kebiasaan merokok .

e. Pola makan

4. Gejala kerusakan organ

a. Otak dan mata: sakit kepala, vertigo, gangguan penglihatan, transient ischemic attack, defisit sensoris atau motoris.

b. Ginjal : haus, poliuria, nokturia, hematuria .

c. Jantung : palpitasi, nyeri dada, sesak, bengkak kaki. d. Arteri perifer : ekstremitas dingin .

5. Pengobatan antihipertensi sebelumnya

Pemeriksaan penunjang pasien hipertensi terdiri dari: a. Tes darah rutin

b. Glukosa darah (sebaiknya puasa) c. Kolesterol total serum

d. Kolesterol LDL dan HDL serum e. Trigliserida serum

f. Asam urat serum g. Kreatinin serum h. Kalium serum

i. Hemoglobin dan hematokrit j. Urinalisis

k. Elektrokardiogram (Yogiantoro, 2007).

Pada pasien hipertensi, beberapa pemeriksaan untuk menentukan adanya kerusakan organ target dapat dilakukan secara rutin, sedangkan pemeriksaan lainnya hanya dilakukan bila ada kecurigaan yang didukung oleh keluhan dan gejala pasien (Yogiantoro, 2007).

2.2. Persepsi

Persepsi menurut Jallaludin (2007) adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna inderawi. Persepsi menurut Baihaqi (2007) adalah semua rangsang yang masuk didalam diri kita melalui panca indera yang sudah dipahami sebelumnya.

Menurut Sunaryo (2004), persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsang melalui panca indera yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang luar maupun dalam diri individu.

Menurut Baihaqi (2007), sifat persepsi antara lain :

1. Persepsi timbul secara spontan pada manusia,

2. Persepsi merupakan sifat paling asli, yang tolok ukur perbuatan kesadaran manusia,

3. Dalam mempersepsikan tidak selalu dipersepsikan secara keseluruhan, mungkin juga hanya sebagian dan dibayangkan, dan

4. Persepsi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi atau bergantung pada konteks pengalaman.

Menurut Baihaqi (2007) persepsi dibentuk oleh tiga lapisan, yaitu: 1. Lapisan fisis/fisiologis, yaitu objek dunia,

2. Lapisan psikis, yaitu penghayatan sumber kesatuan, dan 3. Lapisan eksistensial, yaitu berhubungan dengan pribadi. Ditinjau dari fungsinya, secara kognitif persepsi berfungsi untuk kontak utama dengan manusia dan dunia. Sedangkan secara emosional berfungsi untuk membangkitkan perasaan dan merangsang tindakan-tindakan tertentu (Baihaqi, 2007).

Menurut Jalaludin (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi adalah:

1. Faktor-faktor fungsional

secara fungsional bersifat selektif sehingga obyek-obyek yang mendapatkan tekanan dalam persepsi biasanya memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.

Termasuk dalam faktor fungsional ini adalah pengaruh kebutuhan, kesiapan, mental, suasana emosional, dan latar belakang sosial budaya. Jadi yang menentukan persepsi bukan jenis atau stimulus tetapi karakteristik orang menentukan respon atau stimulus.

2. Faktor-faktor struktural

Faktor struktural merupakan pengaruh yang berasal dari sifat stimulus fisik dan efek-efek yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Menurut teori Gestatlt prinsip yang bersifat struktural yaitu apabila kita kita mempersepsikan sesuatu, maka kita akan mempersepsikannya sebagai suatu keseluruhan.

2.3. Pengobatan Hipertensi

Pengobatan hipertensi terdiri dari terapi farmakologis dan non farmakologis. Menurut Yogiantoro (2007) tujuan dari pengobatan pasien hipertensi adalah untuk:

1. Menurukan tekanan darah dengan target tekanan darah <140/90 dan untuk individu beresiko tinggi (diabetes, gagal ginjal proteinuria) < 130/80.

2. Penurunan morbiditas dan mortalitas kardiovaskular. 3. Menghambat laju penyakit ginjal proteinuria.

1. Terapi nonfarmakologi:

Pengubahan gaya hidup pada pasien harus dilaksanakan sebelum mempertimbangkan perawatan dengan obat untuk menurunkan tekanan darah dan resiko penyakit kardiovaskular yang lainnya (Kaplan, 2001). Terapi nonfarmakologi hipertensi menurut JNC VII terdiri dari:

a. Pengubahan gaya hidup yang mempengaruhi penurunan tekanan darah:

• Menurunkan konsumsi alkohol berlebih.

Batasi asupan alkohol tidak lebih dari 30 ml etanol perhari pada pria(yaitu 720 ml bir, 300 ml anggur, 60 ml wiski) atau 15 ml etanol perhari untuk wanita dan orang dengan berat badan lebih ringan. • Latihan fisik

Meningkatkan aktivitas aerobik 30-45 menit dalam 1 minggu. • Menurukan asupan garam

Kurangi asupan natrium tidak lebih dari 100mmol/hari (2,4 g natrium klorida atau 6 g sodium).

• Menjaga asupan kalium diet (sekitar 90 mmol / hari).

• Menjaga asupan diet kalsium dan magnesium untuk kesehatan umum.

b. Pengubahan gaya hidup untuk menangani faktor resiko berkaitan: • Menghentikan kebiasaan merokok.

• Meningkatkan konsumsi buah dan sayur serta menurunkan asupan

lemak.

• Mengendalikan diabetes.

2. Terapi farmakologis

Jenis-jenis obat antihipertensi yang dianjurkan untuk terapi hipertensi adalah:

1. Diuretika, terutama jenis obat Thiazide atau Aldosterone Antagonist

2. Beta Blocker

Merupakan obat antihipertensi yang populer kedua setelah diuretik. Beta blocker digunakan sebagai obat tahap pertama pada hipertensi ringan sampai sedang terutama pada pasien dengan penyakit jantung koroner (khususnya infark miokard akut), pasien dengan aritmia supraventrikel dan ventrikel tanpa kelainan konduksi (Nafrialdi, 2007).

3. Calcium Channel Blocker atau Calcium Antagonist

Calcium Channel Blocker atau Calcium Antagonist pada terapi hipertensi memberikan efek yang sama dengan antihipertensi yang lain. Calcium Channel Blocker atau Calcium Antagonist terbukti sangat efektif pada hipertensi dengan kadar renin yang rendah seperti pada usia lanjut (Nafrialdi, 2007).

4. Angiotensin Converting Enzim Inhibitor (ACEI)

Obat golongan ini bermanfaat terutama pada pasien hipertensi yang kronik atau menetap akibat penyakit parenkim ginjal. Hiperkalemia mungkin terjadi pada penggunaaan ACE inhibitor akibat hambatan pada renin (Rahayoe, 2003).

5. Angiotensin II Receptor Blocker AT, receptor antagonist/blocker (ARB)

Angiotensin II Receptor Blocker sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi dengan kadar renin yang tinggi sepeti hipertensi renovaskular lain dan hipertensi genetik, tetapi kurang efektif pada hipertensi dengan kadar renin yang rendah (Nafrialdi, 2007).

Menurut Yogiantoro (2007) strategi untuk meningkatkan kepatuhan pasien pada pengobatan adalah:

• Empati dokter akan meningkatkan kepercayaan, motivasi, dan

• Dokter harus mempertimbangkan latar belakang budaya,

kepercayaan pasien serta sikap pasien terhadap pengobatan.

• Pasien diberi tahu hasil pengukuran tekanan darah, dan target yang

masih harus dicapai.