Tuberkulosis sapi potong di kabupaten padat

ternak di Jawa Timur dan Jawa Tengah

Anni Kusumaningsih dan Suprodjo Hardjoutomo Balai Penelitian Veteriner, Bogor

Abstrak

Telah dilakukan penelitian lapang terhadap tuberkulosis pada sapi potong di 3 kabupaten di Jawa Timur (Ngawi, Magetan dan Madiun) pada bulan Juli 1995 dan di 3 kabupaten di Jawa Tengah (Rembang, Blora dan Pati) pada bulan Januari 1996. Dari setiap kabupaten dipilih 3 kecamatan dan dari setiap kecamatan dipilih 2 desa untuk diteliti. Penentuan lokasi penelitian tersebut berdasarkan metode purposif. Dalam penelitian ini digunakan uji tuberkulinasi dengan suntikan tunggal tuberkulin pada lipatan kulit pangkal ekor. Secara keseluruhan telah diuji sebanyak 641 ekor sapi potong, yang terdiri dari 113 ekor sapi kereman dan 528 ekor sapi yang dipelihara secara tradisional. Sapi-sapi sampel penelitian tadi dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkat umur, yakni kelompok dewasa, kelompok muds dan kelompok anak. Dari keseluruhan sapi yang dituberkulinasi tersebut (641 ekor) ternyata tidak ditemukan seekorpun sapi reaktor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tuberkulosis sapi potong tidak ditemukan di 12 desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang diteliti.

Kata kunci : Tuberkulosis, sapi potong, Jawa Timur, Jawa Tengah

Pendahuluan

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri patogen tahan asam dari genus Myco-bacterium. Pada sapi penyebab TB pada umumnya adalah Mycobacterium bovis. Penyakit ini biasanya berjalan kronis, walaupun ada juga yang berjalan akut (Cosivi et al., 1995).

Di Indonesia, TB sapi pertama kali dilaporkan oleh Penning (1906) pada

sapi perah di Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1905. Sejak saat itu, kasus-kasus TB pada sapi perah terus dilaporkan kejadiannya dari waktu ke waktu (Hardjoutomo, 1988).

Sejauh itu, kasus-kasus yang dilaporkan umumnya hanya berasal dari sapi perah, sedangkan kejadian TB pada sapi potong belum pernah dilaporkan. Kerugian akibat TB pada sapi sangat besar. Di Argentina misalnya, di-laporkan bahwa penurunan produksi

susu pada sapi perah dapat mencapai 18%, sedangkan pada sapi potong kerugian ekonomi yang terjadi berupa kehilangan bobot badan dan peng-afkiran bagian karkas terserang (Nader dan Husber, 1988; Caffrey, 1994). Mengingat akan hal-hal di atas, maka penyakit ini diperkirakan dapat menimbulkan kerugian ekonomis yang cukup besar, yang merupakan kendala dalam usaha meningkatkan produk-tifitas ternak di Indonesia.

Bukti bahwa TB sapi (khususnya sapi perah) dianggap penting oleh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Peternakan, antara lain ditunjukkan dengan dikeluarkannya pedoman teknis yang menetapkan bahwa setiap usaha peternakan sapi perah di Indonesia harus bebas TB (Ditjennak, 1986) dan balai-balai inseminasi buatan juga harus bebas dari penyakit ini (Hardjoutomo, 1993). Bila selama ini tidak terdapat laporan TB pada sapi potong di Indo-nesia, maka ada dua kemungkinan yang dapat menerangkannya, yakni 1) ke-jadian TB pada sapi potong memang tidak pernah ada, atau 2) TB pada sapi potong di Indonesia ada, tetapi belum terungkap. Oleh karena itu, studi TB pada sapi potong di Indonesia perlu dilakukan. Dari penelitian tersebut diharapkan dapat diketahui data ke-jadian dan penyebarannya pada jenis ternak ini di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengungkapkan ada/tidaknya tuberkulosis sapi potong dan penye-barannya di daerah yang diteliti.

Materi dan metode

Penentuan lokasi

Lokasi penelitian ditentukan dengan cara purposif berdasarkan metoda yang diuraikan oleh Putt, et al., (1987). Penelitian ini dilakukan di 2 propinsi, yakni Jawa Timur (meliputi Kabupaten Ngawi, Madiun dan Magetan) dan Jawa Tengah (meliputi Kabupaten Rembang, Blora dan Pati). Untuk setiap kabupaten dipilih satu kecamatan dan setiap kecamatan dipilih dua desa. Dengan demikian akan terdapat sebanyak 2 x 3 x 1 x 2= 12 desa pengamatan. Sampel sapi

Di setiap desa terpilih, sapi-sapi yang akan dituberkulinasi dikumpul-kan di lapangan atau tegalan. Jumlah sampel sapi yang akan dituberkulinasi diharapkan sedikitnya 50 ekor untuk setiap desa terpilih. Dengan demikian untuk kedua propinsi tersebut minimum akan diuji sebanyak 12 desa x 50 ekor = 600 ekor sapi.

Pada penelitian ini sapi-sapi sampel dibagi menjadi 2 katagori sistem pemeliharaan, yakni sistem kereman (intensif) dan sistem tradisional (ekstensif). Sapi kereman dipelihara dalam kandang terus-menerus selama waktu pengeraman untuk tujuan peng-gemukan, sedangkan pada sistem tradisional sapi digembalakan sepan-jang siang hari dan pada malam hari dikandangkan.

Sementara untuk umur dibagi ke dalam 3 tingkatan, yakni anak, muda dan dewasa. Sapi anak, yaitu sapi yang

*Amur kurang dari 1 tahun; sapi muds, yaitu sapi yang berumur 1 — 3 tahun atau belum kawin/beranak; dan sapi dewasa, yaitu sapi yang berumur sama

dengan

atau lebih dari 3 tahun. atau sudah kawin/beranak (BPS, 1988).Uji tuberkulinasi

Di lapangan, uji tuberkulinasi dilakukan sebagai berikut. Sebuah kandang jepit memanjang terbuat dari bambu didirikan di tanah lapang untuk kegiatan Mi. Sapi-sapi sampel dima-sukkan ke dalam kadang jepit tadi dan secara bergiliran seekor demi seekor dicatat identitas dan kepemilikannya serta diukur ketebalan kulit pangkal ekor tempat penyuntikan dilakukan. Suntikan tuberkulinasi PPD bovin dengan dosis tunggal 0,1 ml dilakukan secara intradermal. Selanjutnya, 72 jam pasca suntikan, sapi yang sama dibawa kembali ke tempat pengumpulan untuk diukur ketebalan kulit kedua kalinya dan dibaca hasil reaksinya. Pertam-bahan tebal kulit hasil pengukuran antara sebelum inokulasi dan 72 jam sesudah inokulasi dihitung. Reaksi dianggap positif bila pertamabhan tebal kulit mencapai 60% atau lebih. Ini merupakan modifikasi dari cara penafsiran hasil uji menurut Lepper

et al. (1977).

Hasil dan Pembahasan

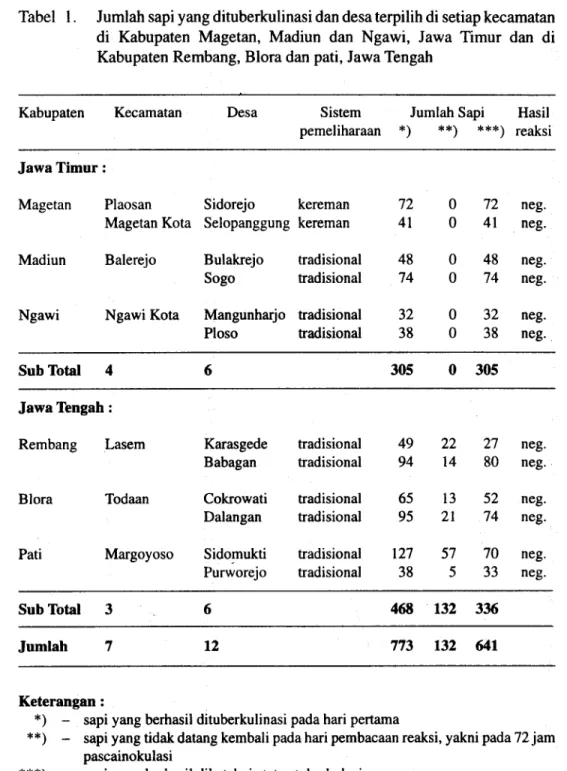

Di Jawa Timur, telah diuji sebanyak 305 sapi potong di 6 desa dari 3 kabupaten yang diteliti, serta sebanyak 468 sapi potong di 6 desa dari 3 kabupaten yang diteliti di Jawa Tengah. Karena hambatan teknis di lapangan,

maka untuk Kabupaten Magetan, Jawa Timur hanya berhasil dituberkulinasi sapi-sapi dari 2 desa yang mewakili 2 kecamatan (Tabel 1).

Khusus untuk Jawa Tengah, dari sebanyak 468 sapi potong yang ditu-berkulinasi pada hari pertama, ternyata ada sebanyak 132 ekor sapi yang tidak datang kembali pada 72 jam pasca inokulasi untuk dibaca hasil reaksinya. Dengan demikian sapi-sapi tersebut tidak dapat diketahui status tuber-kulosisnya. Dengan kata lain, dari sebanyak 486 sapi yang dituberkulinasi, yang dapat diketahui status TB-nya hanya sebanyak 336 ekor (Tabel 1). Untuk selanjutnya, yang akan dibahas adalah sapi-sapi yang diketahui status TB-nya.

Dan 641 ekor sapi yang dituber-kulinasi dan diketahui status TB-nya, terdiri dari 113 sapi kereman dan 528 sapi yang dipelihara secara tradisional (Tabel 2). Hasil tuberkulinasi menun-jukkan bahwa pada sapi-sapi tersebut

tidak terdapat reaktor TB.

Adalah suatu kenyataan bahvva jumlah sapi yang dibawa kembali oleh peternak ke tempat pengumpulan pada 72 jam pascainokulasi, ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah sapi yang dituberkulinasi pada hari pertama. Terdapat selisih kurang sebesar 36 ekor untuk Kecamatan Lasem (Rembang), 43 ekor untuk Kecamatan Todanan (Blora) dan 62 ekor untuk Kecamatan Margoyoso (Pati), semua-nya di propinsi Jawa Tengah. Ini berarti sama dengan 17% dari seluruh sapi (132 dari 773 ekor) yang telah dituber-kulinasi pada hari pertama di kedua propinsi tersebut.

Tabel 1. Jumlah sapi yang dituberkulinasi dan desa terpilih di setiap kecamatan di Kabupaten Magetan, Madiun dan Ngawi, Jawa Timur dan di Kabupaten Rembang, Blora dan pati, Jawa Tengah

Kabupaten Kecamatan Desa Sistem pemeliharaan Jawa Timur :

Magetan Plaosan Sidorejo kereman Magetan Kota Selopanggung kereman Madiun Balerejo 13ulakrejo tradisional

Sogo tradisional Ngawi Ngawi Kota Mangunharjo tradisional Ploso tradisional

Sub Total 4 6

Jawa Tengah :

Rembang Lasem Karasgede tradisional Babagan tradisional Blora Todaan Cokrowati tradisional Dalangan tradisional Pati Margoyoso Sidomukti tradisional Purworejo tradisional

Sub Total 3 6

Jumlah 7 12

Keterangan

*) — sapi yang berhasil dituberkulinasi pada hari pertama

**) — sapi yang tidak datang kembali pada hari pembacaan reaksi, yakni pada 72 jam pascainokulasi

***) — sapi yang berhasil diketahui status tuberkulosisnya neg.) — negatif tuberkulisisnya

Jumlah Sapi Hasil *) **) ***) reaksi 72 0 72 neg. 41 0 41 neg. 48 0 48 neg. 74 0 74 neg. 32 0 32 neg. 38 0 38 neg. 305 0 305 49 22 27 neg. 94 14 80 neg. 65 13 52 neg. 95 21 74 neg. 127 57 70 neg. 38 5 33 neg. 468 132 336 773 132 641

iltbel 2. Jumlah sapi yang dituberkulinasi berdasarkan umur dan seks di setiap ti- lokasi penelitian di Jawa Timur dan Jawa Tengah

stem Bangsa Kela- Sapi yang dituberkulinasi Jumlah Reaktor ;tneliharaan sapi * min** Desawa Muda Anak TB

Kerean Silangan/ B 0 2 0 2 0 hasil IB J 62 46 3 111 0 Tradisional PO/lokal/ B 340 97 17 454 0 hasil IB J 43 21 10 74 0 Jumlah 445 166 30 641 Keterangan : * B = betina J = jantan ** IB = Inseminasi Buatan PO = Peranakan Ongole

Banyak alasan dikemukakan oleh pars peternak untuk menjelaskan hal itu, antara lain :

1) Peternak tidak ada di rumah, sedang pergi ke sawah, dan alasan lainnya, sehingga sapi tidak dapat dibawa ke tempat pengumpulan;

2) Sapi sudah dilepas di kawasan hutan yang jauh dari rumah, sehingga tidak dapat dibawa ke tempat pengumpulan;

3) Peternak malas mernbawa kembali sapinya ke tempat pengumpulan; 4) Ada juga yang sapinya telah dijual,

terutama sapi kereman.

Yang dimaksud dengan sapi potong dalam penelitian lapang ini adalah sapi rakyat jenis PO, lokal atau jenis lain,

yang dipelihara secara kereman dan tradisional. Sapi kereman adalah sapi yang dipelihara untuk tujuan peng-gemukan; bahkan sifat pemelihara-annya sudah mengarah ke bisnis. Sapi mulai digemukkan pada umur 1-1,5 tahun dan akan dikerem selama kurang lebih 1-2 tahun, atau tergantung kondisi tubuh sapi. Sapi yang telah mencapai bobot badan tertentu yang dianggap menguntungkan, akan segera dijual sebagai sapi potong murni. Contoh untuk sistem kereman seperti ini terdapat di Kabupaten Magetan.

Sementara itu, sapi-sapi yang berasal dari kabupaten lain merupakan sapi yang dipelihara secara tradisional, yang pada malam hari dikandangkan

dan pada pagi sampai sore hari diikat di tegalan atau di pinggir jalan atau di kawasan hutan, sehingga sapi tersebut dapat merumput secara ad libitum. Dengan cara pemeliharaan seperti itu, tujuan peternak memelihara sapi bukan untuk penggemukan, melainkan untuk tabungan yang dapat dijual sewaktu-waktu bila si pemilik memerlukan uang tunai.

Selain dikelompokkan berdasarkan sistem pemeliharaan, sapi-sapi tersebut dibagi ke dalam 3 tingkat umur, yaitu sapi anak, sapi muda dan sapi dewasa. Tujuan dibedakannya ke dalam ber-bagai tingkat umur dan sistem peme-liharaan tersebut sebenarnya adalah untuk mengetahui ada tidaknya per-bedaan kepekaan reaksi antara sapi anak, muda dan dewasa, serta antara kedua sistem pemeliharaan tersebut. Dalam penelitian Cosivi et al., (1995) ditemukan bahwa prevalensi TB pada sapi-sapi yang dikandangkan dan tidak merumput (zero grassed cattle) lebih tinggi dibandingkan dengan pada sapi-sapi yang dipelihara secara ekstensif. Dengan demikian, sapi-sapi kereman akan mendapat peluang lebih besar tertular TB. Di camping itu, Morris et al., (1994) mengatakan bahwa perbedaan sistem manajemen dalam suatu peternakan dapat mengakibatkan perbedaan insidensi dan prevalensi TB. Di Indonesia, laporan tentang TB sapi selama ini adalah yang berasal dari sapi perah, khususnya sapi Friesian Holstein (FH). Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sapi FH jantan digunakan juga sebagai sapi kereman, seperti misalnya yang dijumpai di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, yakni

6 dari 113 ekor sapi yang dikeremkan (5,3%) adalah sapi FH jantan. Dengan demikian, dugaan adanya TB pada sapi potong/kereman bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Di Australia misalnya, dikembangkannya uji tuberkulin dengan metode single caudal fold test dimaksudkan untuk mendeteksi tuber-kulosis pada sapi potong atau beef cattle mereka (Lepper et al., 1977). Semen-tara itu, di Inggris uji tuberkulin ditujukan untuk mendeteksi TB pada sapi secara umum, terutama untuk sapi yang akan dipotong (Lesslie dan Hebert, 1975). Demikian juga uji tuberkulin pada sapi potong yang dilakukan di Amerika latin, karibia, Amerika Utara, Kanada, Australia dan Selandia Baru adalah dalam rangka eradikasi TB sapi di negara mereka masing-masing (De Kantor dan Rittaco, 1994; Essey dan Koller, 1994; Tweddle dan Livingstone, 1994).

Dengan tidak ditemukannya sapi yang menunjukkan reaksi positif (reaktor TB) dalam pengamatan ini, bukan berarti bahwa di Jawa Tlmur dan di Jawa Tengah, kecuali 6 kabu-paten yang diteliti, bebas dari TB sapi potong. Mengingat penelitian mengenai TB sapi potong ini merupakan pene-litian yang barn pertama kali dilakukan di Indonesia, maka untuk menarik kesimpulannya haruslah dilakukan dengan hati-hati. Untuk menambah data dari uji tuberkulin yang kini masih terbatas itu, maka dianggap perlu melakukan penelitian yang sama di beberapa lokasi lain, terutama di daerah-daerah padat ternak potong, dengan jumlah sampel yang lebih banyak lagi. Bagaimanapun terbatasnya data yang

dimiliki saat ini, namun hasil penelitian ini sudah merupakan indikasi bahwa tuberkulosis sapi potong bukanlah merupakan penyakit hewan menular yang patut ditakuti.

Kesimpulan

Dari 641 ekor sapi potong yang dituberkulinasi intradermal yang

mewakili 12 desa dan 7 kecamatan (6 kabupaten) di Jawa Tengah dan Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa reaktor TB tidak ditemukan di daerah tersebut.

Agar status tuberkulosis pada sapi potong di Indonesia dapat diketahui, uji tuberkulin di daerah padat ternak perlu dimasyarakatkan dan digalak-kan.

Tuberculosis on beef cattle at the densekly cattle

populated areas in East and Central Java

Anni Kusumaningsih and Suprodjo Hardjoutomo Research Institute for Veterinary Sceince, Bogor

Abstrak

Bovine tuberculosis field test on beef cattle has been conducted in six regen-cies of East and Central Java provinregen-cies, namely Ngawi, Madiun, Magetan, Pati, Blora and Rembang, in July 1995 and January 1996, respectively. A purposive method of selection has been chosen to select tested villages location and the single caudal fold method has been practised throughout the field tests. Sum of 641 heads of beef cattle, comprise of 113 heads of kereman cattle and of 528 heads of beef cattle have all been tested. There was not a single cattle showing posisitve reaction detected throughot the tests. It is concluded therefore, that there was no bovine tuberculosis of beef cattle in six regencies of East and Central Java provinces.

Daftar Pustaka

BPS. 1988. Konsep dan definisi operasional baku statistik pertanian, Biro Pusat Statistik, Jakarta.

Caffrey, J.P. 1994. Status of bovine tu-berculosis eradiction programs in Europe. Vet. Microbiol.

40 :

1-40. Cosivi, 0., EX. Meslin, C.J. Dabornand J.M. Grange. 1995. Epidemio-logy of Mycobacterium bovis infection in animals and humans, with particular reference to Africa.

Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz. 14(3)

: 733-746.

De Kantor, I.N. and V. Ritacco. 1994. Bovine tuberculosis in Latin America and The Caribbean: Current status, control and eradica-tion programs. Vet. Microbiol. 40 : 5-14.

DITJENNAK. 1986. Pedoman dan syarat-syarat teknis "Perusahaan Pembibitan Sapi Perah". Direktorat Bina Produksi Peternakan, Direk-torat Jenderal Petemakan, Depar-temen Pertanian, Jakarta.

Essey, M.A. and M.A. Koller. 1994. Status of bovine tuberculosis in North America. Vet. Microbiol.

40 :

15-22.

Green, H.I. 1953. Description and preparation of Weybridge purified protein derivative tuberculon. FAO Agricultural Studies. 25.

Hardjoutomo, S. 1988. Tinjauan penyakit tuberkulosis di Indonesia kurun waktu 1901-1985. Hemera

Zoa 73(1) : 35-45.

Hardjoutomo, S. 1993. Peranan Balitvet dalam diagnosa penyakit pada sapi perah pejantan unggul. Prosiding Pertemuan Teknis (Workshop) Evaluasi Standar Performans Sapi Perah di Indonesia di Malang, Jawa Timur. 9-11 November 1993. Balai Inseminasi Buatan Singosari-Malang, pp. 123-137.

Hardjoutomo, S. dan A.N. Hamidjojo, 1994. Membandingkan mutu antara tuberkulin PPD bovin buatan Balivet, Bogor dan tuberkulin PPD bovin buatan CSL Melbourne. Prosiding Seminar Nasional Tek-nologi Veteriner untuk Mening-katkan Kesehatan Hewan dan Pengamanan Bahan Pangan Asal Ternak. Cisarua, Bogor. 22-24 Maret 1994. Balai Penelitian Veteriner. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Depar-temen Pertanian, pp. 210-217.

Lepper, A.W.D.; D.A. Newton-Tabrett; L.A. Corner; M.T. Carpenter; W.A. Scanlan; 0.J. Williams and D.M. Helwig. 1977. The use of bovine PPD tuberculo in the single caudal fold test to detect tuberculosis in beef cattle.Aut. Vet. J.

53 :

208-213.Lesslie, I.W. and N. Hebert. 1975. National trial in Great Britain. Vet.

Morris, R.S., D.U. Pfiffer and R. b, Jackson. 1994. The epidemiology

C of Mycobacterium bovis infections. Nt Vet. Micribiol. 40 : 153-177. Penning, C.A. 1906. Tuberculinasatie

° van het melkvee teer Hooflaats Semarang. Veearts. BL., 17 : 271-"' 279.

Putt, S.N.H., A.P.M. Shaw, A.J. Woods, L. Tyler and A.D. James. 1987. Veterinary epidemiology and

economics in Africa. A manual for use in the design and appraisal of livestock health policy. Veterinary Epidemiology and Economics Research Unit, Dept. of Agricul-ture, Univ. of Reading. England. Tweddle, N.D. and Livingstone. 1994.

Bovine tuberculosis control and eradication programs in Australia and New Zealand. Vet. Microbiol.