STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DALAM RANGKA REHABILITASI

TAHURA BUKIT SOEHARTO

ARDIANSYAH

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2010

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang berjudul : Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Rehabilitasi TAHURA Bukit Soeharto adalah karya saya dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Bogor, Agustus 2010 Ardiansyah NRP. P052080261

ABSTRACT

ARDIANSYAH. Community Empowerment Strategy for the Rehabilitation of Bukit Soeharto Grand Forest Park. Under the supervision of SAMBAS BASUNI and ARZYANA SUNKAR.

This research aimed to identify the factors that were influencing the participation of community empowerment for the rehabilitation of agroforestry patterns at Forest Area Special Purpose (KHDTK) Centre for Forestry Education and Training (BDK), Samarinda as well as to formulate an effective strategy of community empowerment to increase participation. This research was conducted at Forest Area Special Purpose (KHDTK) Centre for Forestry Education and Training (BDK) Batuah Village, Kutai Kartanegara Regency. The method, it was analyzed by non-parametric statistical analysis of rank spearman and analysis techniques interpretative Structural Modeling (ISM). The results showed that in internal factor, influencing factors participation of community empowerment in planning stage were the area of land management, proximity to BDK, income level, intrinsic motivation and extrinsic motivation whereas in implementation stage were the level of education, proximity to BDK, income level, intrinsic motivation and extrinsic motivation. In external factor influencing factors participation of community empowerment in planning stage were the clarity of rights and obligations, the land distance, age and plants productivity, government support, attractiveness of cooperation and availability of production facilities. In elements of the main constraints, effective community empowerment strategies for increasing community participation in rehabilitation of agroforestry patterns at Forest Area Special Purpose (KHDTK) Centre for Forestry Education and Training (BDK) was improving the quality of human resources, especially farming communities and in elements of the program necessity were improving the quality of human resources and cross-sectoral cooperation. for key elements of the program's objectives should be to improve the ability of BDK was done and the community in forest management and enhance community participation in rehabilitation whereas for the elements needed for planning activities that were more action focused on socialization program and for elements of institutions involved in implementation of the program was situated on the role of the central government.

Keywords : empowerment, participation, rehabilitation, Bukit Soeharto Grand Forest Park

RINGKASAN

Ardiansyah. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Rehabilitasi TAHURA Bukit Soeharto. Dibimbing oleh: Sambas Basuni dan Arzyana Sunkar.

TAHURA Bukit Soeharto merupakan salah satu bentuk kawasan konservasi alam yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara dengan luasan 61.850 ha. Dalam rangka pemanfaatan kawasan TAHURA Bukit Soeharto, ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yaitu : (1) KHDTK Wanariset Samboja seluas 3.504 ha ; (2) KHDTK Pendidikan dan Latihan Kehutanan (BDK) seluas 4.310 ha dan (3) KHDTK Penelitian dan Pendidikan bagi Universitas Mulawarman Pusat Penelitian Hutan Tropis Lembab (PPHT) seluas 20.271 ha.

Dalam perkembangannya, TAHURA Bukit Soeharto telah mengalami penurunan secara fisik sebagai akibat dari berbagai jenis gangguan antara lain kebakaran, perambahan dan pembalakan liar (UPTD PPA, 2009). Sebagai akibat dari gangguan tersebut hasil interpretasi dan analisis citra landsat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (2006) menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan telah didominasi oleh padang alang-alang dan semak belukar sebesar 56,39%, hutan 15,99%, sedangkan penggunaan lahan lainnya seperti pemukiman, kebun, lahan terbuka dan lain-lain sebesar 27,6%.

Khususnya dalam kawasan KHDTK BDK, sejak tahun 2002 dalam rangka mengurangi atau menghentikan perambahan dan penebangan liar, maka dilakukan pembinaan masyarakat lokal melalui kegiatan rehabilitasi pola agroforestri (kombinasi tanaman kehutanan dan pertanian) dengan maksud untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan. Pola kerjasama agroforestry ini dibangun dan diarahkan pada dua tujuan utama yaitu rehabilitasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai kelestarian lingkungan maka perlu adanya partisipasi masyarakat, dalam hal ini untuk menjaga kelestarian KHDTK BDK yang ditetapkan sebagai hutan pendidikan dan pelatihan agar tetap memiliki perannya sebagaimana fungsinya. Selain itu dilihat dari sudut pandang manfaat hutan bagi masyarakat KHDTK BDK berperan dalam kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi pendapatan keluarga. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam kegiatan rehabilitasi pola agroforestri di KHDTK BDK dan (2) Merumuskan strategi pemberdayaan yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi pola agroforestri di KHDTK BDK.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah RankSpearman

untuk menjawab tujuan, yakni mengkaji hubungan diantara faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan dalam rehabilitasi pola agroforestry pada tahap perencanaan dan pelaksanaan dan Interpretative Structural Modelling (ISM)

untuk mengidentifikasi strategi bertujuan untuk mengkaji alternatif-alternatif yang dapat dipilih dalam rangka perumusan strategi pemberdayaan masyarakat dengan rehabilitasi pola agroforestri di KHDTK BDK.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal yaitu : (1) Faktor internal yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi

masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi pola agroforestry di KHDTK BDK pada tahap perencanaan adalah luas pengelolaan lahan, kedekatan dengan BDK, tingkat pendapatan, motivasi instrinsik, dan motivasi ekstrinsik sedangkan pada tahap pelaksanaan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kedekatan dengan BDK, tingkat pendapatan, motivasi instrinsik, dan motivasi ekstrinsik. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan adalah aturan yang diberlakukan oleh BDK adalah (kejelasan hak dan kewajiban perserta/petani), jarak lahan, umur dan prodiktivitas tanaman, dukungan pemerintah, dan daya tarik kerjasama; sedangkan pada tahap pelaksanaan dipengaruhi aturan yang diberlakukan oleh BDK (hak dan kewajiban perserta/petani), jarak lahan dengan tempat tinggal, umur dan produktifitas tanaman dukungan pemerintah, dayatarik kerjasama, dan kesediaaan saprodi dan (2) Strategi pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi pola agroforestri di KHDTK BDK adalah peningkatan kualitas SDM (BDK dan masyarakat petani peserta), kerjasama lintas sektoral, meningkatkat kemampuan keterampilan BDK dan masyarakat dalam pengelolaan hutan, sosialisasi program, dan peran serta pemerintah pusat.

© Hak Cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2010

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dan

b. Pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DALAM RANGKA REHABILITASI TAHURA

BUKIT SOEHARTO

Oleh :

ARDIANSYAH

Tesis

sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Master Sains

pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Rehabilitasi TAHURA Bukit Soeharto

Nama Mahasiswa : Ardiansyah

NRP : P052080261

Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Disetujui: Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS Ketua

Dr. Ir. Arzyana Sunkar, M.Sc Anggota

Diketahui :

Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam

dan Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Surjono Hadi Sutjahjo, MS

Dekan Sekolah Pascasarjana,

Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodipurto , MS

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Samarinda pada tanggal 03 April 1975 sebagai anak ketiga dari pasangan Bapak Abdi Machzur dan Ibu Haniansah. Pendidikan formal penulis yaitu pendidikan dasar di SD Negeri 024 Samarinda pada tahun 1981 – 1987, kemudian dilanjutkan di SMP 5 Samarinda pada tahun 1988 – 1991 dan SKMA Samarinda 1992 – 1995. Dan pada tahun 1999 penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Samarinda Jurusan Manajemen Hutan dan penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada tahun 2003. Sejak tahun 2008 penulis menempuh pendidikan Program Master pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor.

Tahun 1996 penulis diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan ditempatkan diseksi Pengelolaan Hutan Pendidikan dan Pelatihan. Tahun 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 5275/Menhut-II/Peg/2008 tanggal 5 November 2008 tentang Pemberian Tugas Belajar. Beasiswa pendidikan pascasarjana diperoleh dari Departemen Kehutanan.

Pada tahun 1999 penulis menikah dengan Indrawati, dan telah dikaruniai 2 orang anak Andika Pratama Ardi dan Adinda Najwa Ardi.

Bogor, Agustus 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Robbi atas segala karunia dan hidayahNya sehingga tesis dengan judul ”Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Rehabilitasi TAHURA Bukit Soeharto” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar master Institut Pertanian Bogor, Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS selaku ketua komisi pembimbing dan Ibu Dr. Ir. Arzyana Sunkar, M.Sc selaku anggota komisi pembimbing.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Surjono Hadi Sutjahjo, MS selaku Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

3. Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, MSc.F yang telah bersedia sebagai dosen penguji luar dan Ibu Dr. Ir. Lailan Syaufina, M.Sc sebagai pimpinan sidang dalam ujian tesis saya.

4. Kepala Balai Latihan Kehutanan Samarinda dan Kepala Desa Batuah yang memberikan tempat dalam penelitan ini.

5. Rekan-rekan PSL 2008 yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama perkuliahan berlangsung.

6. Terakhir, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis haturkan kepada ayahanda Abdi Machzur dan ibunda penulis Haniansah, yang selama ini tak putus-putusnya selalu memanjatkan doa untuk kebahagian penulis, dan berharap agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Juga kepada Istri tercinta, Indrawati dan kedua buah hati penulis Andika Pratama Ardi dan Adinda Najwa Ardi, yang selalu memberikan semangat kepada penulis saat menempuh studi ini. Semoga Allah SWT membalasnya lebih baik. Penulis berharap tesis ini merupakan amalan sholeh dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, Amin.

Bogor, Agustus 2010 Ardiansyah

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ………... i DAFTAR ISI ………... ii DAFTAR TABEL ………... iv DAFTAR GAMBAR ….………... v DAFTAR LAMPIRAN ……….. vi I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ..………..………..…… 1 1.2. Kerangka Pemikiran ………..……… 3 1.3. Perumusan Masalah ….………..……… 4 1.4. Tujuan Penelitian ………..………. 5 1.5. Manfaat Penelitian ….………..……….. 5

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat ……….. 6

2.2. Proses Pemberdayaan ……… 8

2.3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat ……….. 9

2.4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat ………... 11

2.5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan ………... 13

2.6. Agroforestri ….………. 14

2.7. Partisipasi ……….. 17

2.8. Interpretative Structural Modelling (ISM) ………... 19

III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Tempat dan Waktu ……… 21

3.2. Jenis dan Sumber Data ….………. 21

3.3. Bahan dan Alat Penelitian ………. 21

3.4. Metode Pengumpulan Data ….……….. 21

3.5. Metoda Analisis Data ……… 22

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian ………. 25

4.2. Sejarah Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus BDK ………. 26 4.3. Hubungan Antara Faktor Internal dan Faktor Eksternal Responden dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat ... 28

4.4. Program Rehabilitasi KHDTK BDK Pola Agroforestri : Kendala, Kebutuhan, Tujuan, Aktivitas dan Lembaga yang terlibat ...

41

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan ... 52

5.2. Saran ... 52

DAFTAR PUSTAKA .……… 54

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Potensi Pertanian Desa Batuah ……… 25

2. Komposisi Penduduk Desa Batuah Menurut Golongan Usia ... 26

3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Batuah ... 26

4. Sebaran Responden Mata Pencarian Pokok Penduduk Desa Batuah ... 26 5. Koefisien Korelasi antar Faktor Internal Responden dengan Tingkat

Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Rehabilitasi Hutan TAHURA Bukit Soeharto ...

29

6. Koefisien Korelasi antar Faktor Eksternal Responden dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Rehabilitasi Hutan TAHURA Bukit Soeharto ...

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1. Kerangka Pemikiran Penelitian ...……… 4 2. Matrik Driver Power-Dependence dalam analisis ISM ……….. 24

3. Posisi Sub Elemen Kendala Utama pada Grafik Driver Power – Dependence ...

43

4. Hubungan Antar Sub Elemen Kendala Utama ... 43 5. Posisi Sub Elemen Kebutuhan Program pada Grafik Driver Power –

Dependence ...

44

6. Hubungan Antar Sub Elemen Kebutuhan Program ... 45 7. Posisi Sub Elemen Tujuan Program pada Grafik Driver Power –

Dependence ...

46

8. Hubungan Antar Sub Elemen Tujuan Program ... 47 9. Posisi Sub Elemen Aktivitas yang Dibutuhkan Guna Perncanaan

Tindakan Pada Grafik Driver Power – Dependence ………

48

10. Hubungan Antar Sub Elemen Aktivitas yang Dibutuhkan Guna Perncanaan Tindakan ………..

49

11. Posisi Sub Elemen Lembaga yang Terlibat dalam Pelaksana Program Pada Grafik Driver Power – Dependence ………...

49

12. Hubungan Antar Sub Elemen Lembaga yang Terlibat dalam Pelaksana Program ...

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Hasil Uji Statistical Package for the Social Sainces (SPSS)

…………..

57

I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

TAHURA Bukit Soeharto merupakan salah satu kawasan konservasi yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara dengan luasan 61.850 ha. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa TAHURA adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Kawasan TAHURA Bukit Soeharto merupakan kawasan hulu dari tujuh kawasan tangkapan air dari sungai-sungai yang bermuara ke Sungai Mahakam, Selat Makassar maupun ke Teluk Balikpapan sehingga kelestarian sistem hidrologi ini sangat penting terutama untuk wilayah Samarinda dan Balikpapan.

Dalam rangka pemanfaatan kawasan TAHURA Bukit Soeharto telah, ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yaitu : 1. KHDTK Wanariset Samboja ditetapkan pada tahun 1979 melalui SK Menteri

Pertanian No. 723/Kpts/Um/II/1979 dengan luas hutan 504 ha. Selanjutnya melalui SK Menteri Kehutanan No. 290/Kpts-II/91 Wanariset Samboja diperluas hingga menjadi 3.504 ha. Pengelolaan hutan Wanariset Samboja pada saat itu dikelola oleh Balai Penelitian Kehutanan Samarinda (kini bernama Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan).

2. KHDTK Pendidikan dan Latihan Kehutanan (BDK) seluas 4.310 ha, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 8815/Kpts-II/2002 tanggal 24 September 2002.

3. KHDTK Penelitian dan Pendidikan bagi Universitas Mulawarman Pusat Penelitian Hutan Tropis Lembab (PPHT) seluas 20.271 ha, yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan No:160/Kpts-II/2004 tanggal 4 Juni 2004.

Dalam perkembangannya, TAHURA Bukit Soeharto telah mengalami penurunan secara fisik sebagai akibat dari berbagai jenis gangguan antara lain

kebakaran, perambahan oleh penduduk dan pembalakan liar (UPTD PPA, 2009). Sebagai akibat dari gangguan tersebut hasil interpretasi dan analisis citra landsat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (2006) menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan telah didominasi oleh padang alang-alang dan semak belukar sebesar 56,39%, hutan 15,99%, sedangkan penggunaan lahan lainnya seperti pemukiman, kebun, lahan terbuka dan lain-lain sebesar 27,6%. Sehingga secara umum, kondisi kawasan konservasi TAHURA Bukit Soeharto tergolong cukup menghawatirkan.

Khususnya dalam kawasan KHDTK BDK, sejak tahun 2003, dalam rangka mengurangi atau menghentikan perambahan dan penebangan liar, maka dilakukan pembinaan masyarakat lokal melalui kegiatan rehabilitasi pola agroforestri (kombinasi tanaman kehutanan dan pertanian) dengan maksud untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan. Pola kerjasama agroforestry ini dibangun dan diarahkan pada dua tujuan utama yaitu rehabilitasi hutan yang terdegradasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan hutan, pelaksanaan hutan kemasyarakatan yang dipadukan dengan pola agroforestri diharapkan dapat melestarikan hutan melalui peningkatan produktivitas lahan hutan di areal masyarakat atau di lahan kritis. Secara ekologis, agroforestri berfungsi sebagai hutan alam karena stratifikasi tajuknya yang merupakan perpaduan jenis tanaman bersifat perdu dan pohon termasuk buah-buahan dan tanaman jenis pohon yang berasal dari hutan alam (Michon dan Foresta, 1995). Meskipun pola pembinaan seperti ini menunjukkan keberhasilan di beberapa tempat, namun di tempat lain belum berjalan dengan baik seperti yang terjadi di TAHURA Bukit Soeharto tepatnya pada KHDTK BDK. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dengan pola agroforestri yang dilakukan pada tahun 2003-2009 hanya mampu melibatkan sebanyak 12,9 % KK.

Konsep pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan selalu dikaitkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan sosial (Craig dan Mayo, 1995). Kebutuhan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat minat masyarakat terhadap kegiatan rehabilitasi pola agroforestri perlu diidentifikasi sehingga melahirkan perumusan strategi yang tepat dalam pengelolaan kawasan dengan

mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan tetap berorientasi konservasi yang bertujuan mengembalikan fungsi hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

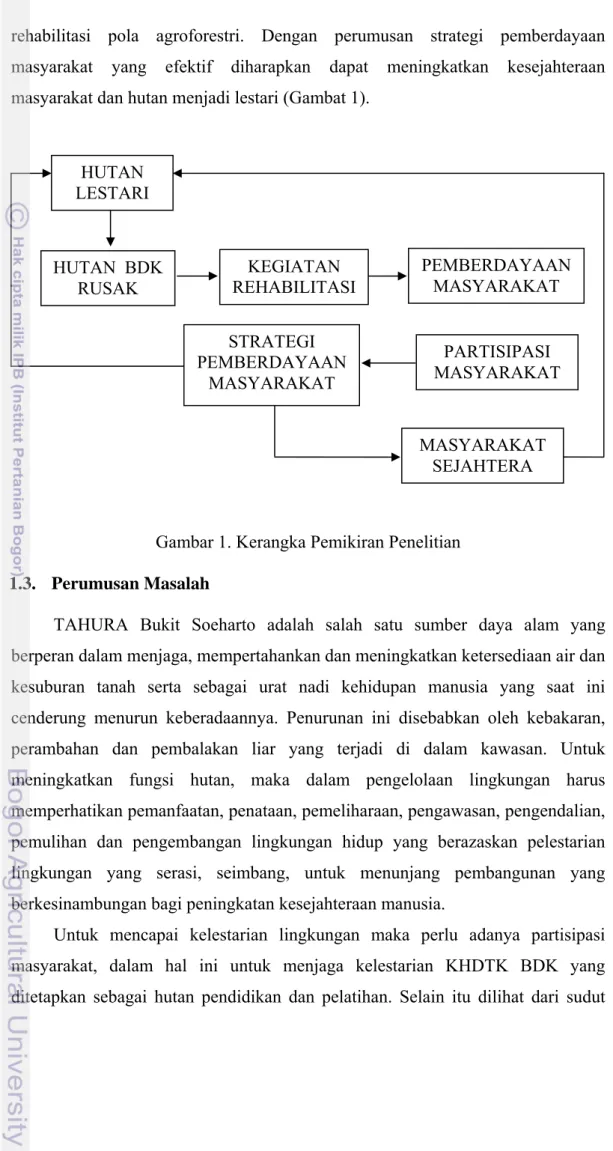

1.2. Kerangka Pemikiran

Masyarakat di sekitar kawasan KHDTK BDK khususnya para petani, sangat bergantung kepada berbagai bentuk hasil hutan sebagai sumber penghasilan rumah tangganya. Hal ini menunjukkan adanya interaksi masyarakat dengan hutan yang sangat tinggi dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk menghindari degradasi sumberdaya hutan akibat pemanfaatan yang berlebihan maka dapat dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan tersebut dikarenakan adanya kesenjangan sosial yaitu rendahnya tingkat ekonomi keluarga sekitar hutan. KHDTK BDK juga mengalami perambahan dan penebangan liar yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya taraf hidup ekonomi masyarakat. Salah satu cara yang dibangun untuk memecahkan masalah perambahan dan penebangan liar adalah melalui pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan rehabilitasi pola agroforestri.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Dalam mencapai tujuan ini faktor peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan formal dan non formal perlu mendapat prioritas. Pemberdayaan masyarakat bertujuan mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri. Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir kosmopolitan.

Pemberdayaan masyarakat sangat memerlukan partisipasi, dan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi pola agroforestri maka dapat dilakukan rumusan masalah dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi itu sendiri. Faktor-faktor-faktor tersebut akan menentukan strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam kegiatan

rehabilitasi pola agroforestri. Dengan perumusan strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hutan menjadi lestari (Gambat 1).

HUTAN BDK RUSAK HUTAN LESTARI STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MASYARAKAT SEJAHTERA PARTISIPASI MASYARAKAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEGIATAN REHABILITASI

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 1.3. Perumusan Masalah

TAHURA Bukit Soeharto adalah salah satu sumber daya alam yang berperan dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah serta sebagai urat nadi kehidupan manusia yang saat ini cenderung menurun keberadaannya. Penurunan ini disebabkan oleh kebakaran, perambahan dan pembalakan liar yang terjadi di dalam kawasan. Untuk meningkatkan fungsi hutan, maka dalam pengelolaan lingkungan harus memperhatikan pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup yang berazaskan pelestarian lingkungan yang serasi, seimbang, untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Untuk mencapai kelestarian lingkungan maka perlu adanya partisipasi masyarakat, dalam hal ini untuk menjaga kelestarian KHDTK BDK yang ditetapkan sebagai hutan pendidikan dan pelatihan. Selain itu dilihat dari sudut

pandang manfaat hutan bagi masyarakat, KHDTK BDK berperan dalam kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi pendapatan keluarga. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi pola agroforestri. Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yg mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi pola agroforestri di KDTK BDK ?

2. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam rangka rehabilitasi pola agroforestri di KHDTK BDK ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi pola agroforestri di KHDTK BDK.

2. Merumuskan strategi pemberdayaan yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi pola agroforestri di KHDTK BDK.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Memberikan kontribusi atas strategi pemberdayaan masyarakat sekitar

TAHURA Bukit Soeharto melalui kegiatan rehabilitasi pola agroforestri. 2. Diharapakan dapat menjadi acuan dalam pengembangan pengelolaan

TAHURA Bukit Soeharto secara berkelanjutan.

3. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian lanjutan dalam skala yang lebih luas berkaitan dengan pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment yang dalam bahasa Indonesia berarti “pemberdayaan”, adalah

sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Kartasasmita (1996), mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memajukan dan memandirikan masyarakat. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan hidup modern seperti ini kerja keras, hemat, keterbukaan, bertanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasiannya kedalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

Selanjutnya Simuh (1999) yang dikutip oleh Syukani (1999), mengemukakan pemberdayaan adalah sebuah konsep falsafah pembangunan yang mengakulturasikan antara nilai-nilai kegotong royongan masyarakat tradisional dengan teknologi modern serta meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan. Didalam pemberdayaan ini terdapat unsur yang memungkinkan suatu masyarakat dapat mengembangkan diri sendiri dan memanfaatkan nilai yang ada untuk mencapainya kehidupan yang lebih baik. Chambers (1995) yang dikutip oleh Kartasasmita (1996), mengemukakan pemberdayaan masyarakat adalah suatu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru berkembang, yaitu yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and sustainable.”

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan

perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan (power) yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan, seperti yang dikemukakan Simon (1999) dalam tulisannya tentang

Rethinking Empowerment. Simon menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu

aktivitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (selfdetermination). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim,

hubungan, sumber-sumber dan alat-alat prosedural yang melaluinya masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya. Pemberdayaan merupakan sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik. Dengan demikian pemberdayaan bukan merupakan upaya pemaksaan kehendak, proses yang dipaksakan, kegiatan untuk kepentingan pemrakarsa dari luar, keterlibatan dalam kegiatan tertentu saja, dan makna-makna lain yang tidak sesuai dengan pendelegasian kekuasaan atau kekuatan sesuai potensi yang dimiliki masyarakat.

Sulistiyani (2004) menjelaskan lebih rinci bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

2.2. Proses Pemberdayaan

Kartasasmita (1996) menyatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu: Pertama, Menciptakan suasana atau iklim

yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Titik tolaknya

adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumberdaya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (encourage) dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi

yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi

atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empower-ing), sehingga diperlukan

langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana. Ketiga, memberdayakan

juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan. Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu: (1) mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan), (2) mampu mengarahkan dirinya sendiri, (3) memiliki kekuatan untuk berunding, (4) memiliki bargaining power yang memadai dalam

melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan (5) bertanggungjawab atas tindakannya.

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

Adi (2003) menyatakan bahwa meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan, namun dalam

implementasinya tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan mulus dalam pelaksanaannya. Tak jarang ada kelompok-kelompok dalam komunitas yang melakukan penolakan terhadap ”pembaharuan” ataupun inovasi yang muncul. Adi (2003) menyatakan beberapa kendala (hambatan) dalam pembangunan masyarakat, baik yang berasal dari kepribadian individu maupun berasal dari sistem sosial:

a. Kepribadian Individu; kestabilan (Homeostatis), kebiasaan (Habit), seleksi

Ingatan dan Persepsi (Selective Perception and Retention), ketergantungan

(Depedence), Super-ego, yang terlalu kuat, cenderung membuat seseorang

tidak mau menerima pembaharuan, dan rasa tak percaya diri (Self Distrust)

b. Sistem Sosial; kesepakatan terhadap norma tertentu (Conformity to Norms),

yang mengikat sebagian anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu, kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (Systemic and Cultural Coherence), kelompok kepentingan (vested Interest), hal yang bersifat sacral

(The Sacrosanct), dan penolakan terhadap orang luar (Rejection of Outsiders)

Maka dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu kecendrungan pertama dimana proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan kedua menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

2.3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Hikmat (2004) menjelaskan konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa sedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran postmodernisme. Aliran ini menitik beratkan

pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Pemahaman konsep pemberdayaan oleh masing-masing individu secara selektif dan kritis

dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat. Priyono dan Pranarka (1996) membagi dua fase penting untuk memahami akar konsep pemberdayaan, yakni:

pertama, lahirnya Eropa modern sebagai akibat dari dan reaksi terhadap alam

pemikiran, tata masyarakat dan tata budaya Abad Pertengahan Eropa yang ditandai dengan gerakan pemikiran baru yang dikenal sebagai Aufklarung atau Enlightenment, dan kedua, lahirnya aliran-aliran pemikiran eksistensialisme,

phenomenologi, personalisme yang lebih dekat dengan gelombang Neo-Marxisme, Freudianisme, strukturalisme dan sebagainya.

Konsep pemberdasyaan masyarakat ini (Kartasasmita, 1996), lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic need) akan menyediakan

mekanisme untuk mencegah kemiskinan lebih lanjut (safety net), yang

pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap pertumbuhan dimasa lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedmann (1992) yang dikutip oleh Kartasasmita (1996), dalam alternative developmen, yang menghenaki “ inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity”.

Maka dalam upaya mengakulturasikan konsep pemberdayaan tersebut sesuai dengan alam pikiran dan kebudayaan Indonesia. Perkembangan alam pikiran masyarakat diawali dengan proses penghilangan harkat dan martabat manusia (dehumanisasi). Proses penghilangan harkat dan martabat manusia ini salah satunya banyak dipengaruhi oleh kemajuan ekonomi dan teknologi yang nantinya dipakai sebagai basis dasar dari kekuasaan (power). Power adalah

kemampuan untuk mendapatkan atau mewujudkan tujuan. Dalam pandangan mereka, power yang dilakukan A hanya dilakukan dalam hubungan individu atau kelompok B untuk memenuhi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh B yang rela melakukan pilihan atas sanksi yang ada atau akan kehilangan sesuatu yang lebih tinggi (kekuasaan atau uang). Ironisnya, kekuasaan itu kemudian membuat bangunan yang cenderung manipulatif, termasuk sistem pengetahuan, politik, hukum, ideologi dan religi. Akibat dari proses ini, manusia yang berkuasa menghadapi manusia yang dikuasai. Dari sinilah muncul keinginan

untuk membangun masyarakat yang lebih manusiawi dan menghasilkan sistem alternatif yang menemukan proses pemberdayaan.

2.4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Jamasy (2004) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Salah satu cara untuk meraihnya adalah dengan membuka kesempatan bagi seluruh komponen masyarakat dalam tahapan program pembangunan. Setiap komponen masyarakat selalu memiliki kemampuan atau yang disebut potensi. Keutuhan potensi ini akan dapat dilihat apabila di antara mereka mengintegrasikan diri dan bekerja sama untuk dapat berdaya dan mandiri.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah individu dan masyarakat yang mandiri meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material.

Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap atau perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik

merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melaku-kan aktivitas pembangunan.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan. Karena dengan demikian, dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya.

Kemandirian masyarakat dapat dicapai sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Montagu & Matson dalam Suprijatna (2000) yang mengusulkan konsep The Good Community and Competency yang meliputi sembilan konsep komunitas yang baik dan empat

komponen kompetensi masyarakat. The Good Community and Competency itu

adalah; (1) setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain berdasarkan hubungan pribadi atau kelompok; (2) komunitas memiliki kebebasan atau otonomi, yaitu memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepentingannya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab; (3) memiliki viabilitas yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri; (4) distribusi kekuasaan secara adil dan merata sehingga setiap orang mempunyai berkesempatan dan bebas memiliki serta menyatakan kehendaknya; (5) kesempatan setiap anggota masyarakat untuk berpartsipasi aktif untuk kepentingan bersama; (6) komunitas memberi makna kepada anggota; (7) adanya heterogenitas/beda pendapat; (8) pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin kepada yang berkepentingan; dan (9) adanya konflik dan manajemen konflik.

Melengkapi sebuah komunitas yang baik perlu ditambahkan kompetensi yang harus dimiliki masyarakat yaitu : (1) mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas, (2) mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dalam skala prioritas, (3) mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui, dan (4) mampu bekerjasama

dalam bertindak mencapai tujuan. Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan kompetensi pendukung untuk mengantarkan masyarakat agar mampu memikirkan, mencari dan menentukan solusi yang terbaik dalam pembangunan sosial.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah pembentukan masyarakat yang memiliki kemampuan yang memadai untuk memikirkan dan menentukan solusi yang terbaik dalam pembangunan tentunya tidak selamanya harus dibimbing, diarahkan dan difasilitasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meskipun dari jauh tetap dipantau agar tidak jatuh lagi.

2.5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan yang ditempatkan pada daerah aliran sungai. Rehabilitasi mengambil posisi untuk mengisi kesenjangan ketika sistem perlindungan tidak dapat mengimbangi hasil budidaya hutan dan lahan, sehingga terjadi deforestasi dan degradasi fungsi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan dapat diimplementasikan pada semua kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Sitem RHL dicirikan oleh komponen sebagai berikut : (1) komponen obyek rehabilitasi hutan dan lahan, (2) komponen teknologi dan (3) komponen institusi.

Sistem RHL merupakan sistem yang terbuka, yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan penggunaan hutan dan lahan. Dengan demikian pada prinsipnya RHL diselenggarakan atas inisiatif bersama para pihak. Dengan kata lain, ke depannya RHL dilaksanakan oleh masyarakat dengan kekuatan utama dari masyarakat sendiri.

Terdapat beberapa pendapat untuk mengatasi degradasi dan mempercepat proses pemulihan ekosistem (recovery). Pendekatan pertama adalah restorasi

(restoration) yang didefinisikan sebagai upaya untuk memulihkan kembali

yang ada pada kawasan atau lahan tersebut sebelumnya. Pendekatan kedua melalui rehabilitasi yang diartikan sebagai penanaman hutan dengan jenis asli dan jenis exotic. Dalam hal ini tidak ada upaya untuk menata ulang ekosistem asli.

Tujuannya hanya untuk mengembalikan hutan pada kondisi stabil dan produktif. Oleh karena itu ekosistem hutan yang terbentuk adalah campuran termasuk jenis asli. Alternatif akhir adalah reklamasi yang berarti pengunaan jenis-jenis exotic

untuk menstabilkan dan meningkatkan produktivitas ekosistem hutan. Dalam hal ini tidak ada sama sekali upaya perbaikan biodiversitas asli dari suatu areal yang terdegradasi.

Upaya dalam penanggulangan kerusakan hutan dan lahan yang telah dilaksakan pada dasarnya belum sebanding dengan laju kerusakan hutan yang terjadi. Sehingga belum banyak dampak nyata dalam pemulihan lingkungan hidup. Selanjutnya disadari pula bahwa pelaksanaan program rehabilitasi pada masa lampau memiliki berbagai kelemahan diantaranya belum terintegrasinya sistem perencanaan di daerah/wilayah sehingga sinergi antar sektor belum optimal, tidak terjaminnya kesinambungan pemeliharaan tanaman hutan dan lahan yang telah direhabilitasi serta peranan stakeholder sebagai inisiator dan pengelola rehabilitasi hutan dan lahan belum muncul.

2.6. Agroforestri

Agroforestri bersal dari kata agro yang berarti pertanian dan forest yang berarti hutan. Jadi berdasarkan asal katanya agroforestri adalah usaha kehutanan yang dipadukan dengan usaha pertanian. Menurut Lundgren dan Raintree (1982), agroforestri adalah istilah kolektif untuk sistem-sistem dan teknologi-teknologi penggunaan lahan, yang secara terencana dilaksanakan pada satu unit lahan dengan mengkombinasikan tumbuhan berkayu (pohon, perdu, palem, bambu dll.) dengan tanaman pertanian dan/atau hewan (ternak) dan/atau ikan, yang dilakukan pada waktu yang bersamaan atau bergiliran sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antar berbagai komponen yang ada.

Definisi ilmiah bagi istilah agroforestri harus mengandung penekanan terhadap dua karakter yang umumnya oleh semua bentuk agroforestri, dan menjadikannya berbeda dengan bentuk pemanfaatan lahan yang lain, yaitu :

1) Pertumbuhan tanaman berkayu pada unit lahan yang sama dengan tanaman pertanian dan/atau ternak, baik berupa campuran spasial maupun berurutan. 2) Harus terjadi interaksi yang signifikan (positif dan/atau negatif) antara

komponen kayu dan non kayu dalam sistem, secara ekologis maupun ekonomis.

Nair (1993) menyatakan bahwa definisi agroforestri dari Luhdgren dan Raintree menyiratkan hal-hal sebagai berikut :

1) Agroforestri umumnya mencakup dua atau lebih spesies tanaman (atau tanaman dan hewan), paling tidak salah satunya adalah tanaman berkayu. 2) Sistem agroforestri selalu memiliki dua atau lebih output.

3) Siklus/daur dari suatu sistem agroforestri selalu lebih dari satu tahun.

4) Sistem agroforestri yang paling sederhana pun, secara ekologi (struktur dan fungsi) dan ekonomis, lebih kompleks dari pada sistem tanaman satu jenis.

Dari seminar agroforestri dan perladangan tahun 1981 di Jakarta disepakati satu definisi tentang agroforestri sebagai berikut : bentuk pemanfaatan lahan secara optimal dalam suatu tapak, yang mengusahakan produksi biologi berdaur pendek dan berdaur panjang atau merupakan kombinasi kegiatan kehutanan dengan kegiatan pertanian lainya, berdasarkan kelestaian, baik secara serempak atau secara berurutan didalam dan atau di luar kawasan hutan, untuk kesejahteraan masyarakat (Soerjono, 1984).

Sifat utama dari sistem agroforestri adalah bahwa sistem ini memberikan keluaran ganda (multiple output) dari suatu unit lahan secara berkesinambungan

(Huxley, 1983). Agroforestri, pendapatan masyarakat bertambah karena adanya diversifikasi usaha dan resiko kegagalan panen total dapat dihindarkan (Dephut, 1999).

Nair (1991) menyatakan ada tiga atribut yang secara teoritis dimiliki oleh semua sistem agroforestry yaitu :

1) Produktifitas (productivity) : sebagian besar sistem agroforestri ditujukan

untuk meningkatkan hasil (komoditi) dan meningkatkan produktivitas (lahan). Agroforestri dapat memperbaiki produktivitas dalam beberapa cara yang berbeda, meliputi : peningkatan hasil dari produksi kayu, memperbaiki

hasil panen tanaman pertanian/pangan, menurunkan input pada sistem tanaman pangan, dan meningkatkan efesiensi penggunaan tanaga kerja.

2) Kelestarian (sustainability) : melalui efek positif tumbuhan berkayu terhadap

kondisi tanah, agroforestri dapat menjaga kelestarian tingkat kesuburan.

3) Adoptabiltas (adoptability) : fakta bahwa agroforestri sebenarnya merupakan

istilah baru untuk hal yang telah lama dilakukan menggambarkan bahwa agroforestri, pada beberapa kasus, telah diterima oleh masyarakat pertanian. Namun, penerapannya dengan menggunakan teknologi baru pada daerah tertentu perlu mempertimbangkan praktek pertanian yang telah ada di situ.

Nair (1991) juga mengatakan bahwa agroforestri cocok untuk diterapkan pada lahan kritis. Selain itu, dalam agroforestri, nilai-nilai sosial budaya lebih diperhatikan jika dibandingkan dengan metode penggunaan lahan yang lain. Agroforestri sebagai suatu istilah mencakup beberapa bentuk (Notohadiprawiro, dalam Tim Arupa, 2003) :

1) Agri-Silvikultur, yaitu gabungan tanaman kehutanan atau

pertanian-kehutanan-pertanakan yang ternak tidak digembalakan.

2) Silvopastoral yaitu gabungan tanaman kehutanan-peternakan yang ternaknya

digebalakan.

3) Agro-Silvo-Pastoral, yaitu gabungan tanaman pertanian-kehutanan-peternakan

yang ternaknya digembalakan.

4) Sistem Perhutanan Serbaguna, yaitu budidaya pohon hutan untuk menghasilakan kayu dan atau juga pangan dan atau makanan ternak berupa daun dan atau buah.

Menurut Suharjito et al (2003), terdapat empat aspek dasar yang

mempengaruhi keputusan petani untuk menerapkan atau tidak menerapkan agroforestri, yaitu : kelayakan (feasibility), keuntungan (profitabilility), dapat

tidaknya diterima (acceptability), dan kesinambungan (sustainability), kelayakan

berkaitan dengan sumberdaya yang tersedia, teknologi pendukung, orientasi produksi, pengetahuan lokal petani, dan kebijakan pendukung. Keuntungan berkaitan dengan aspek ekonomi. Kemudahan untuk diterima berkaitan dengan resiko usaha, identitas sosial budaya, masalah gender dan kesempatan untuk

bekerja di luar sektor pertanian. Jaminan kesinambungan berkaitan dengan penguasaan lahan, penguasaan atas pohon, dan aspek hubungan sosial.

Dari beberapa definisi tentang agroforestri maka dapat disimpulkan bahwa agroforestri merupakan bentuk usaha tani dalam rangka pengelolaan hutan serbaguna yang menyelaraskan antara kepentingan produksi dengan kepentingan pelestarian, berupa pengusahaan secara bersama atau berurutan jenis-jenis tanaman pelestarian, bentuk lahan pengembalaan, jenis tanaman kehutanan pada suatu lahan. Pola penanaman agroforestri pada umumnya tidak homogen, tidak seumur, dan terdiri atas berbagai macam tanaman yang mempunyai dua strata atau lebih. Pola ini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat desa karena dapat dijadikan sumber pendapatan tambahan serta dapat menjamin terjadinya kontinuitas produksi sepanjang masa luas lahan yang ada. Disamping itu pola agroforestri memiliki berbagai macam fungsi yang tidak ternilai, seperti fungsi keindahan, fungsi perlindungan tata air, fungsi keseimbangan lingkungan hidup, dan berbagai fungsi sosial lainya.

2.7. Partisipasi

Secara sederhana partisipasi biasanya diartikan sebagai peranserta seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan yang bila dikaitkan dengan pembangunan maka yang dimaksud adalah peranserta dalam pembangunan. Partisipasi merupakan bentuk perilaku. Untuk dapat berperilaku tertentu ada dua hal yang mendukungnya, yaitu : (1) ada dua unsure yang mendukung untuk berperilaku tertentu itu pada diri seseorang (person inner determinant) dan (2) terdapat iklim atau lingkungan (environmental factors) yang

memungkinkan terjadinya perilaku tertentu (Ndraha, 1987).

Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan. Dalam kenyataannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat bersifat vertikal dan dapat pula horisontal. Rahardjo dalam Ndraha (1987) menyatakan bahwa partisipasi vertikal berlangsung bilamana masyarakat berperan serta dalam suatu program yang dari atas, yaitu masyarakat pada posisi sebagai bawahan atau pengikut, sedangkan partisipasi horisontal bilamana masyarakat mampu

berprakarsa, yaitu setiap orang masyarakat secara horisontal satu dengan yang lain berperanserta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan.

Pembangunan adalah proses partisipasi, dan harus dipahami sebagai proses yang berdimensi jamak yang melibatkan perubahan berbagai aspek dalam masyarakat. Secara luas partisipasi dipandang sebagai suatu proses yang dinamis dan berdimensi jamak. Partisipasi dalam pembangunan berarti peranserta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dalam masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, model dan atau materi sertaikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Anwar, 1986).

Terwujudnya kegiatan partisipasi dalam proses pembangunan dapat disebabkan oleh adanya paksaan/sanksi, ajakan atau pihak lain ataupun kesadaran dirisendiri. Kesadaran berpartisipasi dipengaruhi oleh tingkat pemanhaman atas objek partisipasi (program pembangunan). Oleh sebab itu masyarakat perlu diberi pengertian dan pemahaman tentang objek partisipasi termasuk cara aktivitas partisipasi itu dilaksanakan (Depdagri, 1994).

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu keadaan nyata apbila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya yaitu : (1) kemauan, (2) kemampuan, dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Slamet, 1989). Keberadaan, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor diseputar kehidupan manusia yang saling berinteraksi satu dengan lainnya, terutama faktor-faktor : psikologis individu, terpaan informasi, pendidikan, keterampilan, kondisi permodalan yang dimiliki, teknlogi, kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, serta pengaturan dan pelayanan pemerintah. Kemauan partisipasi bersumber pada faktor psikologis individu yang menyangkut emosi dan perasaan yang mekat pada diri manusia. Faktor-faktor yang menyangkut emosi dan perasaan ini sangat kompleks sifatnya, sulit diamati dan diketahui dengan pasti, dan tidak mudah dikomunikasikan, akan tetapi selalu ada pada setiap individu dan merupakan penggerak perilaku manusia.

2.8. Interpretative Structural Modelling (ISM)

Salah satu teknik permodelan yang dikembangkan untuk perencanaan kebijakan strategi adalah Teknik Permodelan Interpretasi Struktural (Interpretative Structural Modelling - ISM). Menurut Eriyatno (2003) teknik ISM

merupakan suatu proses pengkajian kelompok dimana model-model struktural dihasilkan guna memotret perihal yang kompleks dari suatu sistem, melalui pola yang dirancang secara seksama dengan menggunakan grafik serta kalimat.

Prinsip dasarnya adalah identifikasi dan struktur didalam suatu sistem akan memberikan nilai manfaat yang tinggi guna meramu sistem secara efektif dan pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Dalam teknik ISM, program yang ditelaah perjenjangan strukturnya dibagi menjadi elemen-elemen dimana setiap elemen selanjutnya diuraikan menjadi sejumlah sub elemen. Studi dalam perencanaan program yang terkait memberikan pengertian mendalam terhadap berbagai elemen dan peranan kelembagaan guna mencapai solusi yang lebih baik dan mudah diterima. Teknik ISM memberikan basis analisa dimana informasi yang dihasilkan sangat berguna dalam formulasi kebijakan serta perencanaan strategis. Menurut Saxena (1992) dalam Marimin (2004) bahwa program dapat dibagi menjadi sembilan elemen yaitu :

1. Sektor masyarakat yang terpengaruh 2. Kebutuhan dari program

3. Kendala utama

4. Perubahan yang dimungkinkan 5. Tujuan dari program

6. Tolok ukur untuk menilai setiap tujuan

7. Aktivitas yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan.

8. Ukuran aktivitas guna mengevaluasi hasil yang dicapai oleh setiap aktivitas. 9. Lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Teknik ISM disusun berdasarkan hubungan kontekstual dengan menggunakan simbol V,A,X dan O dimana :

V ... hubungan dari elemen Ei terhadap Ej, tetapi tidak sebaliknya. A... hubungan dari elemen Ej terhadap Ei, tetapi tidak sebaliknya.

X... hubungan interrelasi antara Ei dan Ej (dapat sebaliknya) O ..Ei dan Ej tidak ada hubungan.

Hubungan tersebut diterjemahkan kedalam matriks biner dengan aturan konversi sebagai berikut :

1) Jika hubungan Ei terhadap Ej = V didalam SSIM, maka elemen Eij = 1 dan Eji = 0.

2) Jika hubungan Ei terhadap Ej = A didalam SSIM, maka elemen Eij = 0 dan Eji = 1

3) Jika hubungan Ei terhadap Ej = X didalam SSIM, maka elemen Eij = 1 dan Eji = 1

4) Jika hubungan Ei terhadap Ej = O didalam SSIM, maka elemen Eij = 0 dan Eji = 0

Marimin (2004) menguraikan bahwa metodologi dan teknik ISM dibagi menjadi dua bagian yaitu penyusunan hirarki dan pengelompokan sub elemen. Untuk menentukan klasifikasi sub elemen digunakan nilai driver power dan dependence yang digolongkan dalam empat sektor yaitu :

1) Sektor 1 : weak driver – weak dependent variabel (Autonomous). Sub elemen

yang masuk dalam sektor ini umumnya tidak berkaitan dengan sistem, dan mungkin mempunyai hubungan sedikit, meskipun hubungan tersebut bisa saja kuat.

2) Sektor 2 : weak driver – strongly dependent variables (dependent). Sub

elemen yang masuk dalam sektor ini umumnya sub elemen yang tidak bebas. 3) Sektor 3 : strong driver – strongly dependent variabel (linkage). Sub elemen

yang masuk dalam sektor ini harus dikaji secara hati-hati, sebab hubungan antara sub elemen tidak stabil. Setiap tindakan pada sub elemen akan memberikan dampak terhadap sub elemen lainnya dan pengaruh umpan baliknya dapat memperbesar dampak.

4) Sektor 4 : stong driver – weak dependent variables (Independent). Sub elemen

yang masuk dalam sektor ini merupakan bagian sisa dari sistem dan disebut juga peubah bebas.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan pada Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Balai Diklat Kehutanan Samarinda, tepatnya di Dusun Tanijaya Desa Batuah, Kabupatan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa lahan masyarakat Tanijaya berbatasan langsung dengan kawasan dan masyarakatnya banyak melakukan kegiatan di dalam kawasan KHDTK Balai Diklat Kehutanan. Penelitian dilakukan selama tiga bulan mulai Desember 2009 sampai dengan Februari 2010.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Dari segi sumber perolehannya, dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data sekunder meliputi kondisi geografis wilayah, kondisi sosiodemografi (jumlah penduduk, tingkat pendidikan, mata pencarian) potensi wilayah hutan, sarana prasarana yang ada, kebijakan pemerintah, kegiatan ekonomi masyarakat dan lain-lain. Data sekunder bersumber dari dinas, instansi, lembaga maupun berasal dari publikasi hasil penelitian yang pernah dilakukan dan berhubungan dan representatif dengan tujuan penelitian. Selain itu juga dilakukan pengamatan langsung ke lokasi lahan garapan kerjasama.

3.3. Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang dipergunakan dalam panduan wawancara ini antara lain peta THRBS, daftar pertanyaan sedangkan alat-alat yang dibutuhkan adalah kamera digital, alat tulis menulis, program SPSS (Statistical Package for the Social Sainces)dan alat perekam.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Responden dalam penelitian ini terdiri dari para petani dan kalangan pakar. Kedua data kuisioner diperoleh melalui wawancara menggunakan kuisioner dan wawancara mendalam terhadap informan kunci dimaksudkan untuk mengetahui

variabel penelitian secara lebih mendalam dan komprehensif. Responden terdiri dari :

1. Masyarakat petani

Responden masyarakat petani ini dibagi menjadi dua golongan yaitu : a. Petani Penggarap

Penentuan responden petani penggarap ditentukan dengan metode sensus yang terdiri dari petani penggarap yang telah dibina dengan jumlah sampel 6 KK dan petani yang belum dibina dengan jumlah sampel 40 KK.

b. Petani yang tinggal di perbatasan KHDTK BDK

Ditentukan dengan metode purposive sampling dengan jumlah sampel

10% dari jumlah populasi pada setiap rumah tangga dengan jumlah total responden dari 5 RT sebanyak 24 KK.

2. Kalangan pakar

Responden yang berasal dari kalangan pakar ditentukan dengan metode

purposive sampling, berasal dari berbagai dinas/instansi dan kalangan profesional

seperti BDK, Dinas Kehutanan Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan Kabupaten, dan Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat yang berada di wilayah penelitian. Beberapa pertimbangan dalam penentuannya adalah :

3.5. Metode Analisis

3.5.1. Mengidentifakisi faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi dalam kegiatan rehabilitasi pola agroforestry di KHDTK BDK.

Dalam menjawab tujuan, yakni mengkaji hubungan diantara faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan dalam rehabilitasi pola agroforestri, dijelaskan secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik non parametrik yaitu uji kolerasi peringkat RankSpearman, dengan rumus :

1. N 2. i = 1

di

26

n

(

n

21)

∑

Keterangan :Rs = koefesien Rank Spearman

di = Selisih peringkat X dan Y n = Banyaknya Sampel

Rs

= 1

3.5.2. Mengidentifikasi strategi pemberdayaan yang tepat untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi pola agroforestry di KHDTK BDK

Mengidentifikasi strategi bertujuan untuk mengkaji alternatif-alternatif yang dapat dipilih dalam rangka perumusan strategi pemberdayaan masyarakat dengan rehabilitasi pola agroforestri di KHDTK BDK. Dalam analisis strategi ini digunakan teknik ISM (Interpretative Structural Modelling). Langkah pertama

yang perlu dilakukan dalam analisis ISM adalah menetukan elemen-elemen yang sesuai dengan topik penelitian dan kondisi wilayah studi. Dalam penelitian ini hanya menggunakan lima elemen antara lain :

1. Kebutuhan dari program 2. Kendala utama

3. Tujuan dari program

4. Aktivitas yang dibutuhkan guna perencanaan tindakan 5. Lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Selanjutnya disusun sub-sub elemen pada setiap elemen yang terpilih. Pemilihan elemen dan penyusunan dilakukan hasil diskusi dengan pakar. Penilaian sub elemen menggunakan perbandingan berpasangan dengan simbol VAXO dimana :

V jika Eij = 1 dan Eji = 0 X jika Eij = 1 dan Eji = 1

A jika Eij = 0 dan Eji = 1 O jika Eij = 0 dan Eji = 0

Dimana nilai Eij = 1 berarti ada hubungan kontekstual antara sub elemen ke–i

dan ke-j, sedangkan Eji = 0 berarti tidak ada hubungan kontekstual antara sub

Interaction Matrix (SSIM) yang dibuat dalam bentuk tabel Reachabillty Matrix

(RM) dengan mengganti V, A, X, dan O menjadi bilangan 1 dan 0. Matriks tersebut kemudian diubah menjadi matriks tertutup. Hal ini dilakukan untuk mengoreksi matriks tersebut memenuhi kaidah transitivity yaitu jika A

mempengaruhi B dan B mempengaruhi C, maka A harus mempengaruhi C.

Langkah berikutnya adalah menyusun hierarki setiap sub elemen pada elemen yang dikaji dan mengklasifikasikannya dalam empat sektor, apakah sub elemen tersebut termasuk dalam sektor Autonomus, Dependent, Lingkage, atau Independent : 12 10 8 0 2 4 6 8 10 12 4 2 0

Gambar 2. Matrik driver power-dependence dalam analisis ISM (Marimin, 2004)

Sektor IV Independent

Sektor III Lingkage

Sektor I

Autonomus Dependent Sektor II

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Desa Batuah memiliki luas keseluruhan 84,7 km2 yang terdiri dari tanah datar dan perbukitan dengan ketinggian rata-rata 500 m diatas permukaan laut. Secara administrasi, wilayah sebelah Utara Desa Batuah berbatasan dengan Desa Purwajaya dan Desa Tani Bakti, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tani Harapan dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Loa Duri Ilir.

Berdasarkan fungsi penggunaan lahan, Desa Batuah dipergunakan dan diperuntukkan untuk pengembangan pertanian dengan luasan 60 % dari luasan desa. Peruntukan lahan secara rinci ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1 . Potensi Pertanian Desa Batuah

No Komoditas Luas (Ha) Persentase (%)

1 Perkebunan Lada 3.851,97 14,99

2 Perkebunan Sawit 834,00 3,25

3 Perkebunan Karet 66,00 0,25

4 Perkebunan Hortikultura 600,00 2,34

5 Sawah 100,00 0,39

6 Peternakan Ayam Ras 200,00 0,78

7 Peternakan Sapi 7,90 0,03

8 Sayur 25,00 0,10

9 Perikan Air Tawar 3,00 0,01

10 Lain-lain 166,31 0,65

11 Belum dikelola 19.837,80 77,21

Jumlah 25,691,98 100,00

Sumber : Monografi Desa Batuah 2009

Jumlah penduduk Desa Batuah yang tercatat hingga tahun 2009 adalah 8338 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 4224 orang dan perempuan sebanyak 4114 orang, dengan jumlah KK 2466. Sementara itu jumlah penduduk menurut golongan usia di Desa Batuan dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu usia kurang dari 5 tahun, usia 16 – 60 tahun, dan usia 60 keatas (Tabel 2). Berdasarkan tingkat pendidikannya, pada umumnya Masyarakat Desa Batuah hanya

mengenyam pendidikan SD atau sederajat. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2 . Komposisi Penduduk Desa Batuah menurut Golongan Usia

No Usia Jumlah Persentase (%)

1 < 5 tahun 1231 14,76

2 16 – 60 tahun 6550 78,56

3 > 60 tahun 557 6,68

Jumlah 8338 100,00

Sumber : Monografi Desa Batuah 2009

Tabel 3 . Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Batuah

No Pendidikan Jumlah Persentase (%)

1 SD 3487 41,82 2 SLTP 1533 18,39 3 SLTA 980 11,75 4 Sarjana 225 2,70 5 Tidak tamat SD 2113 25,34 Jumlah 8338 100,00

Sumber : Monografi Desa Batuah 2009

Sebagian besar penduduk Desa Batuah bermata pencarian sebagai petani. Selain petani ada juga yang menjadi pegawai swasta, pegawai negeri/honorer, PTT, wiraswasta/pedagang, TNI/Polri, dan jasa medis (Tabel 4).

Tabel 4 . Mata Pencarian Pokok Penduduk Desa Batuah

No Pekerjaan Jumlah Persentase (%)

1 Petani 2388 62,01 2 Pegawai swasta 338 8,78 3 PNS/Honorer 150 3,90 4 PTT 102 2,65 5 Wiraswasta /Pedagang 837 21,73 6 TNI/Polri 15 0,39 7 Jasa medis 21 0,54 Jumlah 3851 100,00

Sumber : Monografi Desa Batuah 2009

4.2. Sejarah Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus BDK Secara geografis kawasan Hutan Balai Diklat Kehutanan (BDK) Samarinda terletak antara 00°40’00” - 00°47’00” (Lintang Selatan) dan 116°7’00” - 117°01’00 (Bujur Timur), berada di sebelah Barat jalan poros

Samarinda-Balikpapan. Secara administrasi, terletak dalam wilayah Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sistem pengelolaan KHDTK Balai Pendidikan Kehutanan bersifat menyeluruh dan terpadu guna meningkatkan peran kawasan dan sumberdaya alam hayati bagi peningkatan kualitas lingkungan. Pengelolaan kawasan hutan tersebut adalah untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia kehutanan dalam rangka membangun hutan secara lestari. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8815/Kpts-II/2002, Balai Diklat Kehutanan Samarinda telah memiliki Hutan Diklat seluas 4.310 hektar.

KHDTK BDK ini telah dilengkapi dengan sarana bangunan sebagai fasilitas pelatihan baik berupa asrama, ruang kelas dan sarana bangunan pendukung lainnya. Sarana ini dibangun di lahan seluas 1 hektar terletak pada batas hutan paling timur di tepi Sungai Miak. KHDTK BDK dapat dicapai melalui jalan poros Samarinda – Balikpapan, yaitu masuk dari Km 47 dan Km 39. Melalui Km 47 ke lokasi harus menempuh jarak + 4 km sampai batas hutan dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 3 km sampai di Kampus Sungai Miak (KSM). Sedangkan dari Km 39 melewati jalan kampung sepanjang + 11 km sampai di KSM. Jenis-jenis pohon yang ada di KHDTK BDK hanya di dominasi oleh Jenis-jenis-Jenis-jenis Terap (Arthocarpus sp), Jabon (Arthocepalus cadamba), Jambu-jambuan (Syzgium sp),

Simpur (Dillenia sp) serta Ulin (Eusideroxylon zwageri). Sedangkan jenis pohon

yang masih ditemukan tapi tidak terlalu berapa adalah Benuang (Duabanga molucana), Keruing (Dipterocarpus sp), Meranti (Shorea sp) dan Kapur

(Dryobalanops sp).

Pada saat ini, penyebaran lahan yang digarap masyarakat di dalam KHDTK BDK sudah hampir merata di seluruh kawasan. Lahan yang sampai saat ini masih digarap luasnya sangat bervariasi, mulai dari 2 hektar hingga 22 hektar. Para peladang umumnya menanam lada, palawija, buah-buahan serta beberapa jenis pohon komersil seperti Jati dan Sengon. Sedangkan areal yang hanya ditumbuhi alang-alang dan perdu adalah lahan garapan masyarakat yang telah ditinggalkan selama 1 sampai 5 tahun tanpa ditanami pohon atau buah-buahan. Lahan seperti ini banyak ditemui dengan areal yang sangat luas membentang di sepanjang Sungai Loa Haur, Sungai Miak, Sungai Sepiak, Sungai Bentuhung dan Sungai

Betung serta di sepanjang jalan hutan yang ada di perbatasan kawasan Hutan Diklat sisi timur.

Sebagai bagian dari pembangunan kehutanan, pengembangan potensi sosial-ekonomi kawasan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi distribusi potensi kawasan. Potensi kawasan mencakup hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan (potensi rekreasi atau ekowisata) yang memungkinkan pemanfaatannya secara lestari serta pengembangan usaha-usaha ekonomi masyarakat melalui budidaya (Social Forestry) ataupun aktifitas perekonomian

lainnya. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparat kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat serta sebagai laboratorium pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Pengembangan partisipasi masyarakat dan kolaborasi para pihak merupakan kunci bagi keberhasilan dalam pengelolaan KHDTK BDK ke depan. Upaya ini dilakukan dengan mengikut sertakan para pihak terkait secara aktif, melalui pengelolaan hutan kolaboratif dengan kelompok tani yang ada (Social Forestry)

dalam proses penyusunan perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi implementasi rencana. Selain itu, dapat juga dilakukan manajemen kolaboratif dengan perusahaan-perusahaan tambang di sekitar kawasan selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Maka untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan di KHDTK BDK perlu dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi yang berasal dari faktor internal dan eksternal masyarakat yang mempengaruhinya.

4.3. Hubungan antara Faktor Internal dan Faktor Eksternal Responden dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Hubungan antara faktor internal dan eksternal responden dengan tingkat pemberdayaan masyarakat memberikan gambaran tentang bagaimana peranan tiap-tiap faktor terhadap tingkat pemberdayaan masyarakat. Dalam melihat hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan tingkat pemberdayaan masyarakat dalam rangka rehabilitasi hutan Tahura Bukit Soeharto di Dusun Tanijaya pada