BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode kepustakaan. Menurut Bogman dan Taylor metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan bahasa (Moleong, 2006:4). Metode kepustakaan yaitu penelitian dilakukan untuk mencari dan meneliti naska-naskah, buku-buku ataupun sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian, yang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan (Irwansyah, 1989:26).

3.2 Sumber Data

Sumber data yang akan dianalis adalah:

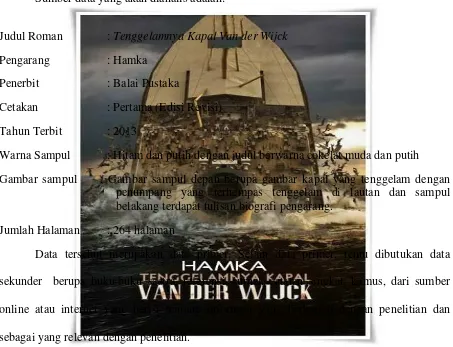

Judul Roman : Tenggelamnya Kapal Van der Wijck Pengarang : Hamka

Penerbit : Balai Pustaka

Cetakan : Pertama (Edisi Revisi) Tahun Terbit : 2013

Warna Sampul : Hitam dan putih dengan judul berwarna cokelat muda dan putih Gambar sampul : Gambar sampul depan berupa gambar kapal yang tenggelam dengan

penumpang yang terhempas tenggelam di lautan dan sampul belakang terdapat tulisan biografi pengarang.

Jumlah Halaman : 264 halaman

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan menggunakan teknik membaca, simak dan catat. Teknik membaca yang dilakukan secara berulang-ulang dengan membaca data primer yaitu roman TKvdW kemudian disimak secara cermat teliti dan terarah terhadap data primer untuk memperoleh data kata leksikal, frasa, klausa, kalimat, ungkapan dan sejenisnya yang mengandung simbol kebudayaan Minangkabau dalam roman TKvdW karya Hamka. Dari hasil penyimakan kemudian dilakukan pencatatan data beserta kode sumber.

3.4 Metode dan Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Peneliti membaca dan memahami kembali data yang telah terkumpul secara keseluruhan.

2. Data yang diperoleh dicatat dan diidentifikasi berdasarkan mengklasifikasi berdasakan butir masalah yang akan dibahas.

3. Menafsirkan kembali seluruh data.

BAB IV

MENGIVENTARISASI DAN MENGANALISIS MAKNA SIMBOL KEBUDAYAAN MINANGKABAU DALAM NOVEL TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK

KARYA HAMKA

Simbol kebudayaan Minangkabau yang terdapat dalam novel Tenggelamnya Kapal van Der Wijck karya Hamka diiventarisasi sebagai berikut. (1) simbol sebutan gelar.’ (2) simbol sebutan nama, sapaan, dan, julukan.’ (3) simbol sebutan nama wilayah.’ (4) simbol sebutan istilah sistem peraturan adat.’ (5) simbol nama alat musik dan pakaian adat.’ (6) simbol pantun.’ dan (7) simbol pepatah. Setelah simbol-simbol diinventarisasikan, kemudian dilakukan analisis maknanya berupa penjelasan.

4.1 Simbol Sebutan Gelar

4.1.1 Pendekar Sutan

“Seorang anak muda bergelar Pendekar Sutan, kemanakan Datuk Mantarih Labih, adalah Pendekar Sutan kepala waris yang tunggal dari harta peninggalan ibunya” (TKvdW:4). Representamen:

Pendekar Sutan merupakan suatu simbol sapaan atau gelar di kebudayaan Minangkabau. Pendekar artinya orang yang pandai silat, ahli bela diri dan ditulis dalam Bahasa Minangkabau pandeka dalam KBM (2015:299). Sutan yang ditulis dalam Bahasa Minangkabau Sutan artinya bila ditulis atau dipanggilkan sebelum nama, Sutan adalah gelar bangsawan yang termasuk di Padang dan Pariaman, turunan ayah; bila sesudah nama, gelar adat, diwariskan mamak dalam KBM (2015:404).

Interpretant:

Sutan yang berasal dari bahasa Sanskerta Su dan Tan. Su artinya baik, Tan berasal dari tuan yang berubah pengucapannya. Di Melaka berubah bunyi menjadi Tun. Tuan berasal dari To dan Wan, yang artinya orang dan mulia. Gelar Sutan merupakan gelar sebagai identitas turunan ayah. Sutan menandakan asal-usul ayahnya orang Luhak nan Tiga, gelar ini juga menandakan orang muda. Ukuran tua dan muda dalam hal ini ditentukan dengan kelahiran cucu. Orang yang belum mempunyai cucu dipandang sebagai masih muda, tetapi kalau sudah memiliki cucu dipandang sebagai tua. Sebagai orang tua, maka gelar Sutan tidak dipakainya lagi dan diganti dengan gelar Angku (engku).

bahasa Aceh yang artinya raja kecil. Sebagaimana Pariaman, Padang juga merupakan basis kekuasaan Aceh di Pantai Barat Minangkabau (Navis, 2015:133:134). Kesimpulannya bahwa gelar Pendekar Sutan merupakan gelar bangsawan yang pandai silat atau ahli bela diri di masyarakat Minangkabau.

4.1.2 Gadang

“Darah muda masih mengalir dalam badannya. Di hendak kawin, hendak berumah tangga, hendak laga kawan-kawan sesama gadang.” (TKvdW:4).

Representamen:

Gadang merupakan simbol sebutan untuk yang menerangkan ciri-ciri kepada sesuatu objek atau berupa sifat keterangan suatu objek di kebudayaan Minangkabau. Gadang artinya besar (secara jasmani) dan agung (diagungkan) atau mulia (dimuliakan), contohnya nan gadang basa batuah (beliau yang diagungkan) yaitu sebutan untuk para penghulu adat sebagai penghormatan atau sambutan yang diagungkan dan dimuliakan karena jabatan dalam masyarakat KBM (2015:125).

Interpretant:

Kata Gadang biasanya digunakan orang Minangkabau untuk sebuah penghormatan dan untuk menunjukan kata sifat keterangan terhadap suatu objek, contohnya orang gadang basa batuah (mahabesar bertuah) sebagai penghormatan gelar panggilan datuak (Navis, 2015:134).

4.1.3 Datuk

Representamen:

Datuk merupakan simbol gelar di kebudayaan Minangkabau yang dituliskan dalam bahasa Minangkabau datuak, artinya gelar adat yaitu kepala kaum dan kepala suku. Datuak berasal dari bahasa Sanskerta yaitu da atau rad dan to. Da artinya yang mulia, to artinya orang, jadi dato artinya orang yang mulia (Navis,2015:134). Datuak diartikan juga nama pengganti setelah dewasa dan panggilan pengganti terhadap penghulu adat dalam KBM (2015:111).

Interpretant:

Setiap warga masyarakat Minangkabau diberi gelar setelah ia menjadi gadang (besar), maka penghulu yang menjadi orang gadang basa batuah (maha besar bertuah) diberi gelar panggilan datuak. Gelar tersebut dipakai pada awal gelar warisannya, dan bermacam gelar warisan tergantung pada status kepenghuluannya. Contohnya status penghulu andiko, gelar warisannya memakai nama tunggal. Penghulu belahan, akan dipakai gelar warisan ganda dengan tambahan kata sifat yang lazim dipakai sehari-hari dan jika terjadi lagi pembelahan maka gelar itu diberikan sisipan nan. Keterangannya seperti berikut.

1. Datuak Marajo (atau nama tunggal lainnya, seprti sinaro, indomo, malano, sati, tumanggung, parpatih, dan pamuncak) merupakan gelar penghulu andiko dari suku yang mula-mula membangun nagari tempat kediamannya.

berhak, maka gelar penghulu yang baru memakai urutan kata yang terbalik. Umpamanya Datuak Marajo Basa menjadi Datuak Basa Marajo.

Kelaziman apabila terjadi pada gelar Datuak Marajo Basa yang telah menjadi penghulu andiko di nagarinya yang baru dan hendak memutuskan hubungan dengan nagari asal karena ingin menjadi penghulu yang setaraf dengan nagari asal serta memakai gelar tunggal. Untuk membedakan dengan penghulu dari nagari asal, ia lalu memakai kata akhir dari gelar yang semestinya sehingga jadilah gelarnyayang baru Datuak Basa, atau kata sifat lainnya, seperti gamuk, putih kulabu.

3. Datuak Marajo nan Basa merupakan gelar penghulu suku dari Datuak Marajo yang telah membelah dirinya untuk kedua kalinnya. Digunakan penghulu yang masih menetap di nagari asal atau yang telah bermukim di nagari lain.

4. Datuak Marajo Basa nan Kuning merupakan gelar penghulu dari suku Datuak Marajo Basa yang telah membelah dirinya pula.

Gelar datuak di masyarakat Minangkabau bukan monopoli orang yang berjabatan penghulu saja, tetapi gelar datuak itu dapat juga dipakai orang yag dihormati karena jabatannya. Contohnya orang yang menjadi pembantu utama seorang penghulu yang kemudian akan menjadi penggantinya, lazimnya ia disebut panungkek (penongkat). Gelar yang dipakainya menggunakan dua kata, dimulai dengan kata tugasnya, seperti Datuak Tungkek Ameh, Datuak Payung Hitam, dan Datuak Mangkuto Intan.

4.1.4 Anak Pisang

“…tidak menyangka-nyangka akan beroleh seorang anak muda yang begitu gagah dan pantas, yang menurut adat di Minangkabau dinamai anak pisang. Maklumlah, orang di sana masyhur di dalam menerima orang baru” (TKvdW:22).

Representamen:

Anak Pisang merupakan simbol sebutan untuk anak dari semua lelaki yang sekaum atau sesuku dalam KBM (2015:315).

Interpretant:

Anak pisang lazim pula disebut dengan nama lain, yaitu anak pusako, sebab dari hubungan kekerabatan yang diyakini kebudayaan Minangkabau. Anak pisang dalam kekerabatan, mereka antara seorang anak dan saudara-saudara perempuan dari bapaknya atau hubungan kekerabatan antara seorang perempuan dan anak-anak dari saudara-saudara lakinya. Hal ini, berarti bahwa seorang perempuan merupakan induk bako anak saudara laki-lakinya dan ia merupakan anak pisang saudara perempuan bapaknya (Navis, 2015:249).

4.1.5 Ninik Mamak

“…merendahkan derajat mereka seakan-akan kampung tak berpenjaga. Yang terutama sekali dihinakan orang adalah persukuan Hayati, terutama mamaknya sendiri Datuk.. yang dikatakan buta saja matanya melihat kemanakannya membuat malu, melangkahi kepala ninik mamak” (TKvdW:61).

Representamen:

Ninik Mamak merupakan simbol sebutan untuk pemimpin di masyarakat Minangkabau atau disebut juga para pembuka adat dalam arti umum dalam KBM (2015:284).

Ninik Mamak juga disebut sebagai penghulu yang memegang peranan di dalam adat Minangkabau, semenjak dahulu sampai sekarang yakni sejak zaman Datuak Parpatih Nan Sebatang dan Datuak Katumanggungan. Sejak masa itu, ninik mamak/penghulu di Minangkabau dianaggap sebagai pemimpin di dalam kaumnya yang selalu berusaha untuk kepentingan anak kemanakan yang dipimpinnya dalam masyarakat (Zulfahmi, 2003:48).

4.1.6 Penghulu

“Dia teringat dirinya, tak bersuku, tak berhindu, anak orang terbuang, dan tak dipandang sah dalam adat Minangkabau. Sedang Hayati seorang anak Bangsawan, turunan penguhulu-penghulu pucuk bulat urat tunggang yang berpendam perkuburan, bersasap berjerami di dalam negeri Batipuh itu” (TKvdW:63).

Representamen:

Penghulu merupakan simbol sebutan untuk orang yang memegang peranan di dalam adat Minangkabau semenjak zaman Dt. Parpatih nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan. Sejak masa itu penghulu-penghulu di Minangkabau adalah pemimpin di dalam kaumnya yang selalu berusaha untuk kepentingan anak-kemanakan yang dipimpinnya dan masyarakat lainnya (Hakimy, 1997:55). Penghulu di dalam adat Minangkabau, biasanya panggilan sehari-harinya disebut Datuak dan disebut juga dengan sebutan Ninik Mamak serta segala staf pembantunya disebut pemangku adat (Zulfahmi, 2003:48).

Interpretant:

liutammima makarimal akhlaq. Artimya Aku diutus oleh Tuhan untuk menyempurnakan (memperbaiki) budi pekerti manusia (Alhadits). Hal ini menjelaskan bahwa seorang penghulu harus memiliki pemikiran-pemikiran yang baik, cerdas dan disiplin, serta bertanggungjawab dan berada di atas jalan kebenaran.

Di dalam pengetahuan adat Minangkabau, penghulu itu dibangsokan (dikelompokan dengan masyarakat yang bersamaan asal-usul keturunannya) yaitu:

1. Dibangsokan kepada Syarak (ajaran agama Islam).

Maksudnya penghulu harus mengikuti perintah kata Nabi Muhammad saw, yaitu Mansadda qaumuhu fidunia wal akhirah fahruwa saidun, artinya orang yang memimpin kaumnya dari dunia sampai ke akhirat (untuk kepentingan dunia dan akhirat. Hal inilah yang menjelaskan penghulu kepada syarak, yaitu seorang penghulu berkewajiban dalam memimpin anak kemanakannya kearah keselamatan dunia akhirat.

2. Dibangsokan kepada Hindu Sansekerta.

Maksudnya seorang penghulu sebagai pemimpin dan mengepalai pekerjaan yang baik di antara kaumnya, seperti manajer menjadi penghulu dalam perusahaannya, kepala kantor menjadi penghulu dalam kantornya, si ayah menjadi penghulu dalam keluarganya, si ibu menjadi penghulu terhadap anak-anaknya, guru menjadi penghulu pada murid-muridnya.

3. Dibangsokan kepada adat alam Minangkabau.

meninggalkan segala larangan yang telah dilarang oleh seorang penghulu (Hakimy, 1997:56-58).

Masyarakat Minangkabau juga membagi tiga jabatan penghulu-nya berdasarkan konvensi yaitu:

1. Penghulu Suku, yaitu penghulu yang menjadi pemimpin suku. Penghulu juga disebut sebagai penghulu pucuk menurut kelarasan Koto Piliang atau penghulu tuo (penghulu tua) menurut kelarasan Bodi Caniago. Penghulu pucuk atau penghulu tua ialah penghulu dari empat suku pertama yang datang membuka nagari tempat kediamannya, mereka merupakan pimpinan kolektif pada nagari itu. Mereka dinamakan penghulu andiko (andika).

Penghulu suku yang datang kemudian, meskipun statusnya penghulu suku, tidak dapat menjadi andiko nagari. Penghulu tua mereka tetap berada di nagari asalnya.

2. Penghulu Payung, yaitu penghulu yang menjadi pemimpin warga-suku yang telah membelah diri, karena terjadi perkembangan pada jumlah warga suku pertama. Penghulu belahanbaru ini tidak berhak menjadi penghulu tua yang menjadi anggota pemimpin nagari.

3. Penghulu indu, yaitu penghulu yang menjadi pemimpin warga suku dari mereka yang telah membelah diri dari kaum sepayungnya. Pembelahan ini disebabkan alasan pembengkakan jumlah warga mereka, perselisihan dalam perebutan gelar atau jabatan penghulu, atau karena memerlukan seorang pemimpin bagi kaum mereka yang telah banyak dirantau atau di pemukiman baru.

4.1.7 Bagindo

“Di sanalah saudagar-saudagar yang ternama berjuang hidup memperhatikan jalan uang dan turun naiknya kurs uang. Saudagar-saudagar yang ternama sebagai H.A. Majid, H. Mahmud, bagindo Besar, H. Yunus adalah memegang tampuk negeri tersebut, sekian lamanya” (TKvdW:81).

Representamen:

Bagindo merupakan simbol gelar adat Minangkabau, gelar ini diwarisi dari mamak kaum dengan upacara adat. Gelar ini diucapkan atau ditulis menyusul atau panggilan pengganti nama kecilnya dan berlaku diseluruh wilayah budaya Minangkabau. Gelar ini juga dari turunan ayah, berlaku di wilayah budaya Pariaman, termasuk Tiku, diwariskan secara otomatis pada semua anak kandung lelaki, diucap dan ditulis mendahului, nama kecil, seperti Bagindo Amir dalam KBM (2015, 2015:44).

Interpretant:

Gelar bagindo sangat lazim digunakan di daerah rantau pesisir seperti Pariaman dan sekitarnya, gelar bagindo menandakan asal-usul ayahnya dari bangsawan Kerajaan Pagaruyung (Navis, 2015:133).

4.1.8 Datuk Parpatih Nan Sebatang, Datuk Ketemanggungan

“Rupanya engkau tidak mengerti kedudukan adat istiadat yang diperturun penaik sejak ninik yang berdua, Datuk Parpatih Nan Sebatang dan Datuk Ketemanggungan yang dibubutkan layu, yang dikisarkan mata” (TKvdW:128).

Representamen:

masyarakat di Minangkabau semenjak beberapa abad lalu sampai ke waktu diproklamasikan kemerdekaan kita ke dunia sejagat (Hakimy, 1997:1).

Interpretant:

Dari silsilah Datuk Parpatih Nan Sebatang dan Datuk Ketemanggung yang dikutip dari berbagai versi tambo. Salah satu mengisahkan bahwa dengan istrinya yang bernama Indah Jalito, Maharaja Diraja memperoleh sepasang anak. Pertama yang lelaki paling tua bernama Suri Dirajo, sedangkan yang perempuan bernama Indah Juliah. Indah Juliah menikah dengan raja yang dinamai Ruso nan Datang Lauik, Mahkotonyo Bacabang Tigo (Rusa yang Datang dari Laut, Mahkotanya Bercabang Tiga). Raja ini kemudian bergelar Maha Rajo Basa, yang setelah dewasa bergelar Datuk Ketemanggungan. Setelah Sri Maharaja Diraja Meninggal, Indah Juliah menikah dengan Cati Bilang Pandai. Pernikahan ini melahirkan banyak anak. Dua orang yang penting ialah Sutan Balun yang kemudian bergelar Datuk Parpatih nan Sebatang, dan seorang perempuan Puti Jamilan. Puti Jamilan menikah dengan raja yang disebut Anggang nan Datang dari lauik, Ditembak dek Datuak nan Baduo. Badia Sadantan Duo Latuihnyo, Jatuahlah Taluo Anggang ka Bumi Nangko (Enggang Datang dari Laut, Ditembak oleh Datuk yang Berdua, Bedil Sedentam Dua Letusannya, Jatuhlah Telur Enggang Ke Bumi ini). Dari perkawinan ini lahirlah Bunda Kandung yang bersemayam di Pagaruyung (Navis, 2015:50).

4.2 Simbol Sebutan Nama, Sapaan, dan, Julukan.

masyarakat yang menjadi simbol kebudayaan Minangkabau. Ada pun makna simbol sebutan nama, sapaan dan julukan di kebudayaan Minangkabau yang akan dianalisis dalam novel TKvdW karya Hamka sebagai berikut. Simbol-simbol tersebut, berupa kata leksikal, frasa, klausa, kalimat, ungkapan dan sejenisnya.

4.2.1 Kemanakan

“…kemanakan Datuk Mantarih Labih, adalah Pendekar Sutan kepala waris yang tunggal dari harta peninggalan ibunya, karena dia tidak bersaudara perempuan” (TKvdW:4).

Representamen:

Kemanakan merupakan suatu simbol sapaan garis keturunan di kebudayaan Minangkabau yang dituliskan dalam bahasa Minangkabau kamanakan, artinya anak dari saudara perempuan dalam KBM (2015:198).

Interpretant:

Garis keturunan Minangkabau berdasarkan sistem martrilineal (garis keturunan dari ibu) kamanakan bisa menjadi penghulu, secara sosiologis semua orang yang menjadi warga sukunya pada nagari kediamannya. Namun tidak semua laki-laki warga suku itu berhak dicalonkan sebagai penghulu, karena berhak dicalonkan menjadi penganti penghulu ialah kamanakan di bawah dagu yaitu kemanakan yang mempunyai pertalian darah.

Ada empat jenis kamanakan dalam struktur kebudayaan Minangkabau, yakni seperti berikut:

2. Kamanakan di bawah dado (kemanakan di bawah dada), maksudnya kemanakan yang ada hubungan karena sukunya sama tetapi penghulunya lain.

3. Kamanakan di bawah pusek (kemanakan di bawah pusat), maksudnya kemanakan yang hubungannya karena sukunya sama tetapi berbeda nagari asalnya.

4. Kamanakan di bawah lutuik (kemanakan di bawah lutut), maksudnya orang lain yang berbeda suku dan berbeda nagari tetapi minta perlindungan di tempatnya (Navis, 2015:160).

4.2.2 Mamak

“Itu jangan disebut, kata Datuk Mantari Labih. Itu kuasaku, saya mamak di sini, menghitamkan dan memutihkan kalian semuanya dan menggantung tinggi membuang jauh” (TKvdW:5).

Representamen:

Mamak merupakan suatu simbol sapaan garis keturunan dalam kebudayaan Minangkabau yang artinya saudara ibu yang laki-laki dalam KBM (2015:263).

Interpretant:

1. Mamak sebagai kepala kaum

Peran mamak sebagai kepala kaum terutama diperuntukkan bagi seorang penghulu yang dipilih sebagai mamak kaum. Mamak menjadi sebuah pimpinan sebuah kaum disebut mamak kaum. Mamak kaum bertugas memimpin seluruh anggota yang berdiam pada kelompok suatu Rumah Gadang ini lazim disebut Penghulu Kaum.

Mamak kaum ini di dalam kaumnya berperan sebagaimana peran seorang laki-laki di dalam kaumnya sebab yang dipimpinnya adalah sebuah kaum yang jumlahnya cukup banyak. Tanggungjawab mamak kaum ini, sama halnya untuk seluruh keluarga yang dipimpinnya. Mamak kaum harus menempatkan diri secara adil sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Oleh karena itu, mamak kaum ini mempunyai anggota yang cukup banyak maka mamak kaum ini lebih banyak menghadapi masalah-masalah yang besar-besar saja. Contohnya adalah masalah perkawinan, upacara adat, serta meyelesaikan perselisihan antar anggota Rumah Gadang yang satu dengan Rumah Gadang yang lainnya. Untuk urusan masing-masing Rumah Gadang, mamak kaum tidak banyak ikut campur kecuali diminta sesuai dengan ketentuan adat. oleh sebab itu, tiap Rumah Gadang mempunyai seorang pemimpin yang dinamai Tungganai yaitu laki-laki yang tertua di sebuah Rumah Gadang serta juga menjabat sebagai mamak waris.

2. Mamak sebagai kepala waris

kehidupan sanak saudaranya, terutama sanak saudara perempuan yang akan melanjutkan keturunan kaumnya.

3. Mamak sebagai pembimbing

Mamak sangat dituntut sekali peranannya dalam membimbing kemenakan. Peran mamak sebagai pembimbing kemenakan ini terhadap kemenakan laki-laki telah mempersiapkan kemenakannya, agar suatu saat bisa menggantikan kedudukannya sebagai seorang mamak. Apabila mamak seorang penghulu maka seorang mamak akan mempersiapkan kemenakannya untuk menjadi seorang penghulu penggantinya, untuk lebih jelasnya dirincikan sebagai berikut:

a. Terhadap kemenakan perempuan

Tugas mamak sebagai pembimbing kemenakan perempuan adalah meliputi persiapan untuk menyambut warih bajawek (waris berterima) dan mempersiapkan untuk melanjutkan keturunan. Warih bajawek karena wanita akan menjadi Bundo kanduang atau lempapeh rumah nan gadang, ia akan menjadi pusek jalo atau timbunan ikan (pusat jala tumpukan ikan) dengan arti wanita merupakan titik pusat kehidupan. Di rumah ia berperan sebagai nenek dan ibu yang akan mengasuh anak dan cucunya, sedangkan sebagai istri ia akan menjadi tali penghubung dengan kaum lain atau kaum suaminya.

b. Terhadap kemenakan laki-laki

Bimbingan mamak terhadap kemenakan bukanlah sekedar memimpin atau mengepalai saja, tapi melengkapi bidang lahir, batin, mental, dan spiritual seperti ekonomi, sawah-ladangnya, pendidikannya, kesehatannya, pergaulannya, tingkah lakunya/adatnya, dan keagamaannya.

Kewajibannya terhadap pemerintah sebagai warga negara, kewajiban terhadap nagari dan kampung halamannya. Seorang mamak harus menyelidiki apakah kemenakannya sudah membayarkan kewajibannya kepada agama dan adatnya atau rumah tangga, korong kampung dan nagarinya. Seorang mamak juga harus mencarikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dialami kemenakannya dalam hidup sehari-hari. Kewajiban mamak menjalankan tugas untuk menyuruh kemenakannya untuk mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan agama (syarak) begitu pula adat dan undang-undang pemerintah serta sekaligus mampu mewujudkan tujuan pepatah syarah magato adat memakai (syarak mengatakan, adat menjalankan). Tugas seorang mamak kepada kemenakannya tidak ubahnya seperti tugas seorang ayah pada masyarakat yang bukan suku Minangkabau, bedanya seorang mamak di Minangkabau bisa berhadapan dengan jumlah kemenakan yang sangat banyak apabila seorang mamak memiliki banyak saudara perempuan (Zulfahmi, 2003:71-77).

Pernyataan Navis mengenai makna istilah mamak di kebudayaan Minangkabau secara harfiah ialah saudara laki-laki ibu. Secara sosiologi semua laki-laki dari generasi yang lebih tua adalah mamak. Hal ini sebagai pernyataan bahwa semua orang berkerabat, sesuai dengan ajaran falsafah mereka. Apabila laki-laki kerabat dekat dari ayah bukan termasuk mamak melainkan dengan sapaan bapak atau pak.

(kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada penghulu, penghulu beraja kebenaran, kebenaran berdiri sendirinya) (2015:130).

4.2.3 Suku

“Meskipun dia akan diterima orang dengan muka manis, yang terkandung di dalam hati mereka tentu lebih pahit. Sebab dia tak beruang, kepulangannya menimbulkan cemburuan hati keluarga-keluarga dalam persukuan (TKvdW:7-8).

Representamen:

Suku merupakan suatu simbol nama suatu kelompok di kebudayaan Minangkabau, yang diartikan pembagian kelompok warga menurut adat Minangkabau untuk memudahkan urusan, sebab pada mulanya pembagian kelompok tersebut berdasarkan turunan dari nenek asal dalam KBM (2015:400).

Interpretant:

Suku berdasarkan etimologinya, bahwa suku berasal dari bahasa Sanskerta artinya kaki yang dimaksud suatu badan mempunyai empat kaki. Satu kaki artinya seperempat dari satu kesatuan. Dalam bahasa Melayu yang masih digunakan di Malaysia suku diartikan seperempat, di dalam pengertian Minangkabau suku merupakan suatu nagari mempunyai empat suku. Suku tersebut dapat pula dipahami sebagai marga, dan suku di masyarakat Minangkabau dalam bersuku sistemnya serupa dengan sistem perpuak-puak (sekaum) seperti yang dianut orang Cina. Warga puak tidak boleh saling mengawini dan perkawinan hanya boleh dilakukan dengan warga puak yang lain. Perbedaan puak Negeri Cina menganut garis keturunan patrilineal, sedangkan di Minangkabau Matrilineal (Navis, 2015:121-122).

suku yang disebut pertama menganut aliran politik yang juga disebut Kelarasan Bodi Canniago pimpinan Datuk Parpatih nan Sabatang. Dua suku berikutnya menganut aliran politik yang juga disebut Kelarasan Koto Piliang yang dipimpin oleh Datuak Katumanggungan. Oleh karena itu, perkembangan keadaan dalam sejarah kedatangan kekuasan asing yang menjarah Minangkabau membuat jumlah suku yang empat menjadi bertambah.

Tambo mencatat bahwa perombakan pertama terhadap dua aliran sistem politik dilakukan oleh Datuk nan Sakelap Dunia yang merupakan adik se-ayah se-ibu Datuk Parpatih nan Sabatang, dalam tujuan menginginkan hak yang sama seperti kedua saudaranya. Hal tersebut dilakukan dengan cara memisahkan diri dari lima kaum dan membentuk lima suku baru. Kelimanya ialah Kutianyir, Patapang, Banuhampu, salo dan Jambak, nama kelima suku ini diambil dari nama Salongari yaitu asal penduduk yang menjadi pengikutnya.

Kerajaan Singosari dan Majapahit juga melatarbelakangi munculnya suku-suku bangsa lain di Minangkabau, kemudian mereka membentuk suku-suku baru sebagai integrasi dengan kebudayaan yang ditempatinya. Lahirlah suku baru yang namanya berasal dari nama bangsa itu sendiri, seperti Melayu dari bangsa Melayu, Singkuang dari bangsa Cina sinkiang, dan Mandahiling dari bangsa sebelah Utara.

4.2.4 Pencak

“Demikianlah bertahun-tahun lamanya. Mamak masih tetap tinggal dalam rumah ini mengasuhmu, dan ayahmu berjalan ke mana-mana, kadang-kadang menjadi guru pencak padang yang masyhur itu” (TKvdW:12).

Representamen:

Pencak dikatakan sebuah simbol kebudayaan Minangkabau, Pencak sebenarnya dalam bahasa Minangkabau bertuliskan Pancak dengan arti silek atau randai dalam KBM (2015:299).

Interpretant:

Pancak yaitu silek (silat) atau randai dalam pengertiannya bela diri atau gerak tari dan silat yang dibawakan oleh sekelompok orang berkeliling membentuk lingkaran sambil bernyanyi dan bertepuk tangan, ini juga merupakan medium cerita “kaba” (teater tradisional Minangkabau) dalam KBM (2015:339)

4.2.5 Minangkabau

“Di Minangkabau, orang merasa malu kalau dia belum beristri orang kampungnya sendiri. Berbini di rantau orang artinya hilang” (TKvdW:13).

Representamen:

Minangkabau merupakan sebuah simbol nama suku bangsa yang berasal atau mendiami daerah Sumatera Barat dalam KBM (2015:272).

Interpretant:

sekarang (1997:17-18). Namun, menurut Zulfahmi Minangkabau sama dengan Sumatera Barat karena nama Sumatera Barat identik dengan Minangkabau. Penjelasannya bahwa Sumatera Barat adalah penamaan wilayah administratif yang diatur oleh undang-undang sedangkan Minangkabau adalah wilayah antropologis atau wilayah budaya yang secara kebetulan penduduknya mayaoritas bersuku Minangkabau (Hakimy,2003:11).

Asal-usul nama Minangkabau dalam penjelasan Navis, pada suatu masa datanglah musibah. Tentara yang dipimpin Anggang dari laut yang hendak menaklukkan Minangkabau. Melihat kekuatan pasukan itu, mufakatlah Datuk Ketumanggungan dan Datuk Parpatih nan Sebatang beserta Cati Bilang Pandai untuk mencari akal. Bermasksud menangkis kedatangan musuh, akhirnya didapat kata sepakat untuk melawan pasukan yang kuat itu. Dibuatlah dengan rencana tipu muslihat, dengan cara mengadu kerbau. Di dalam kesepakatan kerbau siapa yang menang, itulah yang memenangkan pertempuran itu. Usul diterima oleh panglima pasukan yang datang itu.

Pihak musuh mendatangkan kerbau yang sangat besar, dengan jarak kedua tanduknya empat depa. Untuk menandinginya tidak ada kerbau yang sepadan, lalu dirundingkan lagi. Cati Bilang Pandai mengajukan saran agar kerbau besar itu dilawan dengan anak kerbau yang lagi sarat menyusu. Sebelum dilepas ke gelangang, anak kerbau itu beberapa hari tidak dibiarkan menyusu pada induknya. Pada hidungnya diikat sepotong besi yang runcing, besi itu disebut Minang.

diambil penduduk kemudian kampung tersebut dinamakan Sijangek (sijangat = kulit). Sejak kemenangan itu, tempat gelanggang itu menjadi kampung yang dinamai Minangkabau. Peristiwa yang dikisahkan tambo itu sangat dipercayai oleh orang Minangkabau sebagai peristiwa sejarah asal-usul Minangkabau secara konvensi (Navis, 2015:51-53).

4.2.6 Lepau

“Sesudah hampir enam bulan dia tinggal di dusun Batipuh, bilamana dia pergi duduk-duduk ke lepau tempat anak muda-muda bersenda gurau” (TKvdW:23).

Representamen:

Lepau merupakan simbol sebutan tempat dari bahasa kaba kebudayaan Minangkabau yang artinya kedai atau warung. Contohnya dalam kalimat bahasa masyarakat Minangkabau, bundo pai ka lapau nasi (ibu pergi ke kedai nasi) KBM (2015:242).

Interpretant:

Kesimpulanya bahwa lepau merupakan simbol nama sebutan tempat secara konvensi kebudayaan Minangkabau.

4.2.7 Surau

“Bila hari telah malam, dia pergi tidur ke surau, bersama-sama dengan lain-lain anak muda, karena demikian menurut adat” (TKvdW:29).

Representamen:

menyelesaikan sengketa kaum. Kedatangan Islam sekedar merubah materi yang diajarkan dan yang dilakukan sesuai dengan tuntunan islam yaitu Al Qur’an Nur Karim dalam KBM (2015:403-404).

Interpretant:

Pengertian surau di masyarakat Minangkabau juga merupakan suatu bangunan tempat tinggal semua laki-laki bujangan, seperti remaja, duda, dan laki-laki tua. Surau diduga berasal dari bahasa Sanskerta Swarwa, yang artinya segala, semua, macam-macam yakni pusat pendidikan dan latihan seperti sekarang. Akhirnya, pengertiannya berkembang sebagai pesantren yang merupakan kompleks pendidikan agama beserta asrama bertitik sentral di rumah syek atau kiai.

Surau yang berfungsi semula sebagai asrama laki-laki dan bujangan. Lambat laun fungsinya menjurus sebagai tempat orang muda belajar agama Islam. Akhirnya, surau menjadi lebih terkenal sebagai tempat pendidikan agama Islam yang menyediakan asrama bagi siapa saja datang untuk belajar, sehingga ulama-ulama muda yang memperoleh pendidikan dari sana disebutkan orang surau. Surau demikian tidak ubahnya seperti pesantren di jawa pada akhirnya (Navis, 2015:109-213).

4.2.8 Engku

“Ai Zainuddin, sampai pula engkau kemari, pandaikah engkau menyabit? Tegur orang tua itu. Pandai juga, Engku, jawabnya” (TKvdW:32).

Representamen:

Engku merupakan simbol sebutan saudara laki-laki nenek atau mamak dari ibu, panggilan terhadap orang terpandang, kakek, dan onda di dalam kebudayaan Minangkabau dalam KBM (2015:27).

Sebutan engku juda bisa menjadi “engku kadi” yaitu ulama atau orang laki-laki yang dipandang sebagai ulama di dalam KBM (2015:27).

4.2.9 Bako

“Zainuddin namanya. Dia tinggal tidak beberapa jauh dari rumahku, dengan bakonya, tetapi bako jauh” (TKvdW:37).

Analisis:

Bako merupakan simbol sebutan menurut hukum adat Minangkabau terhadap semua anggota kaum dan mereka yang bersamaan suku dengan ayah. Lengkapnya disebut induak bako dalam KBM (2015:46)

Interpretant:

Di dalam kedudukan terbalik pada masyarakat Batak bako sama aritnya denga sebutan Boru (orang yang semarga dengan ibu). Pada masyarakat Lampung disebut kelama (orang yang punya hubungan saudara dengan ibu). Dalam kewajiban adat yang melekat pada bako adalah ikut dan menentukan serta memeriahkan upacara turun mandi, sunat rasul, nikah, mati dan penguburannya. Sebaliknya, anak dari saudara laki-laki orang Minangkabau yang disebut anak pisang wajib menyebut bako pada semua anggota kaum dan yang bersamaan suku dengan ayahnya, meskipun ayah bukan suku Minangkabau dalam KBM (2015:46-47).

4.2.10 Ilahi

“…ya Ilahi, berilah perlindungan kepada hamba-Mu! Perasaan apakah mainannya ini, ya Tuhanku, tunjukan ya Tuhan, dan nyatalah sudah kelemahan diriku! Apalah pertolongan yang akan dapat kuberikan” (TKvdW:43).

Ilahi merupakan simbol sebutan Sang pencipta Alam semesta yang dipercayain oleh masyarakat Minangkabau dengan pengertian Tuhanku atau hal-hal yang menyangkut sifat Tuhan dalam KBM (2015:1560).

Interpretant:

Kata Illahi dapat dijelaskan bahwa masyarakat Minangkabau mempercayai ajaran agama Islam, karena masyarakat Minangkabau mempercayai tuhannya adalah Allah. Dapat dibuktikan dari falsafah Minangkabau yang berbunyi adat bersandarkan syarah, syarah bersandarkan kitabullah (adat bersendarkan hukum, hukum bersandarkan kitab Allah yaitu Al Qur’an Nur Karim).

Menurut sejarah, kedatangan Islam ke Minangkabau tidaklah melalui suatu kekuasaan atau penaklukan. Bahkan raja mereka memeluk Islam jauh lebih kemudian jika dibandingkan dengan rakyatnya sendiri. Islam masuk ke dalam ranah Minangkabau dibawa pedagang Arab, tetapi pengembangan dan pembaruan Islam dilakukan orang Minangkabau sendiri setelah mereka pergi merantau ke Aceh bahkan ke Negeri Arab. Sejarah tidak dapat membuktikan kehadiran ulama-ulama asing yang mengembangkan agama Islam di Minangkabau. Hal ini membuktikan bahwa Islam diterima orang Minangkabau dari tangan orang Minangkaau sendiri. Oleh karena itu Islam tidak bertentangan dengan falsafah mereka sendiri. Secara filosofis, sumber-sumber ajaran Alam Takambang jadi Guru merupakan sumber yang sama dengan sumber ajaran Islam. Dalam pengertian Alam sebagai contoh ciptaan Allah dan kitab-Nya sebagai pegangan. Islam juga memandang manusia dalam kedudukan yang sama antara sesamanya, dalam hak dan kewajiban, serta saling melindungi dengan nilai-nilai moral dan etik yang agung (Navis,2015:86-87).

“Bukan begitu, Tuan Zainuddin. Bukan saya benci kepada Tuan karena saya kenal budi baik Tuan. Saya merasa kasihan di atas segala penanggungan yang menimpa pundak Tuan” (TKvdW:55).

Representamen:

Tuan merupakan simbol sebutan untuk memanggil abang atau kakak dalam kebudayaan Miangkabau dalam KBM (2015:451). Contohnya bukan saya benci Tuan, karena saya kenal baik-budi Tuan (bukan saya benci abang, karena saya kenal baik-budi abang).

Interpretant:

Tuan juga dapat diartikan orang yang memberikan pekerjaan, sebutan untuk majikan, sebutan untuk kepala perusahaan dan orang yang patut dihormati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat KBBI) (2001:1213).

4.2.12 Orang Alim

“Memang sejak meninggalkan Batipuh, telah banyak terbayang cita-cita dan angan-angan yang baru dalam otak Zainuddin. Kadang-kadang berniat di hatinya hendak menjadi orang alim, jadi ulama sehingga kembali ke kampungnya membawa ilmu” (TKvdW:75). Representamen:

Orang Alim di masyarakat Minangkabau merupakan simbol sebutan untuk orang yang berilmu banyak tentang agama Islam dalam KBM (2015:15).

Interpretant:

Orang alim disebut juga alim ulama ialah orang yang mengetahui agama. Alim ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama yang sangat luas dan memiliki iman, alim ulama ini juga disebut dengan saluah bendang dalam nagari, maksudnya alim ulama berfungsi sebagai penerang kehidupan di masyarakat yang bertugas mengurus persoalan ibadah masyarakat dalam nagari. Di sampan itu, alim ulama juga bertugas untuk mengelola lembaga pendidikan yang diadakan di masjid-masjid dan surau-suarau. Kedudukan alim ulama menduduki jabatan Ulama karena kemampuan pribadinya, ketaatan dengan kesungguhannya. Jabatan ini tidak bisa diturunkan, kecuali kalau anak atau kemanakannya mau menuntut ilmu agama dan ia mampu pula menjadi panutan masyarakat tentang agama. Meskipun, seseorang itu mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang agama tapi tidak mampu menyebarkan lewat tabligh-tabligh dan belum diakui kepemimpinannya sebagai ulama oleh masyarakat belumlah boleh disebut Ulama.

Fungsi alim ulama dalam masyarakat adalah pengikat tali lahir batin dan memberi contoh dan teladan atau panutan serta sebagai suluh bendang dalam nagari. Ulama itu berkewajiban menunjukan yang baik dan yang buruk, menyatakan yang terlarang dan perintah oleh agama Islam (Zulfahmi, 2003:54-55). Hal ini terjadi dikarenakan agama Islam masuk ke Minangkabau cukup mendapat tempat bagi msyarakat Minangkabau, karena adat Minangkabau tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam, serta sangat kuat kedudukannya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan kebudayaan agama Islam secara sadar maupun tanpa sadar sudah melekat dalam mempengaruhi adat Minangkabau (Zulfahmi, 2003:8).

4.2.13 Kaum

yang akan langsung. Mereka biasanya tinggal kenal dan hormat menghormati…” (TKvdW:110).

Representamen:

Kaum merupakan simbol sebutan untuk kelompok orang yang mempunyai hubungan saudara menurut garis pertalian keturunan ibu di Minangkabau dalam KBM (2015:215). Interpretant:

Kaum maksudnya dari sisi sistem kekerabatan pada masyarakat adat Minangkabau adalah konsep matrilineal. Pada sistem matrilineal ini, garis keturunan menurut garis keturunan ibu, dan anak-anaknya hanya mengenal ibu dan suadara-saudara ibu. Ayah tidak termasuk suku kaum ananknya, karena ayanhnya masuk kelompok suku kaum ibunya pula. Dari sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau ini dibagi menjadi dua sebagai berikut.

1. Garis Kekerabatan dan Kelompok-kelompok Masyarakat.

Kekerabatan dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi inti dan sistem kekerabatan matrilineal adalah paruik. Namun, setelah masuk ajaran Islam ke Minangkabau disebut kaum. Kelompok sosial lainnya yang merupakan pecahan paruik adalah juarai.

a.Orang sekaum seketurunan

Kekerabatan di Minangkabau ada orang yang sekaum. Kendatipun orang yang sekaum itu sudah puluhan orang dan bahkan sampai ratusan orang, masih bisa dibuktikan bahwa mereka satu keturunan. Tiap-tiap kaum mempunyai ranji atau silsilah keturunan mereka sendiri. Dari ranji itulah mereka dapat melihat generasi mereka sebelumnya sampai sekarang yang ditari dari garis kerturunan ibu.

b.Orang yang sekaum seharta pusaka

Adat Minangkabau tidak dikenal harta perseorangan, tetapi harta merupakan warisan dari anggota kaum secara turun menurun. Harta pusaka yang banyak dari sebuah kaum menunjukkan bahwa nenek moyang mereka merupakan orang asal di kampung itu sebagai panaruko (pembuka) pertama, dan kaum yang sedikit memiliki harta pusakanya, bisa dianggap orang yang datang kemudian. harta pusaka kaum merupakan factor kunci yang kokoh sebagai alat pemersatu dan tetap berpegang pada prinsip harato salongko kaum,adat salingka nagari (harta selingkar kaum, adat selingkar nagari).

c.Orang yang sekaum seberat seringan

d.Orang yang sekaum sepadam seperkuburan

Di dalam adat dikatakan orang yang sekaum itu sepandam seperkuburan dengan pengertian satu pandam tempat berkubur. Untuk mengatakan seorang sekaum, maka orang tersebut harus dapat menunjukan pandam perkuburannya di kampung tersebut.

e.Orang yang sekaum sehina semalu

Seseorang yang telah berbuat salah atau melanggar adat akan mencoreng arang di kening yang sekaun maka orang dalam kaum tersebut merasa malu. Namun, yang paling terpukul adalah mamak sebagai kepala kaum atau kepala waris yang diangkat sebagai pimpinnan kaumnya. Malu indak adpek dibagi suku indak dapek dianjak artinya malu seorang malu bersama.

2. garis kekerabatan setelah perkawinan.

Dalam adat minangkabau tidak dibenarkan orang yang sekaum saling mengawini. Meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang, dan meskipun ajaran agama Islam sudah merupakan panutan bagi masyarakat Minangkabau. Hal ini mengingat keselamatan hubungan sosial dan kerusakan turunan. Demikian pula bila terjadi perkawinan sesama anggota kaum mempunyai akibat terhadap harta pusaka dan sisitem kekerabatan matrilineal. Oleh karena itu, sampai sekarang masih tetap kawin keluar dengan orang diluar sukunya exagomi.

a.Tali kerabat induak bako anak pisang

Tali kekerabtan induak bako, anak pisang yaitu hubungan kekerabatan antara seseorang anak dengan saudara perempuan pihak bapaknya atau hubungan seorang perempuan dengan anak-anak saudara laki-lakinya.

b. Tali kekerabatan sumando dan pesumandan

Terjadinya jalinan perkawinan, maka dua kaum atau dua suku terjadi hubungan sumando pasumandan. Bagi seluruh anggota rumah gadang dari pihak istri bahwa sumainya menjadi urang sumando di rumah gadang pihak istri. Sebaliknya seorang istri bagi pihak keluarga rumah gadang suaminya menjadi pasumandan. c.Tali kekerabatan besan, ipar dan menantu

Dalam sistem kekerabatan di Minnangkabau bagi seorang suami, saudara-saudara perempuan istrinya menjadi bisannya, sedangkan saudara-saudara laki-laki dan istrinya menjadi iparnya. Sebaliknya begitu pula terhadap istrinya. Bagi orang Minangkabau menantu dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, menantu sepanjang syarak artinya adalah sepasang suami-istri dan saudara-saudar laki-lakinya, istri-istri atau suami-suami anaknya merupakan menantu sepanjang syarak. Kedua, menantu sepanjang adat, maksudnya bagi seorang mamak beserta istri-istrinya dan sudara-saudara laki-lakinya, istri atau suami kemanakannya merupakan menantu sepanjang adat (Zulfahmi, 2003:79-84).

4.2.14 Semanda

“Orang semanda, yaitu suami dari kemanakan-kemanakan, dari pagi sudah sengaja tidak pulang, sebab orang akan musyawarah dalam sukunya, padahal mereka hanya orang semanda,…” (TKvdW:125).

Orang semanda merupakan simbol istilah dari peranan seorang laki-laki di rumah istrinya pada adat Minangkabau, atau istilah kedudukan suami terhadap kaum istrinya di Minangkabau, Apalagi jika rumah istrinya berupa rumah gadang (rumah besar) yang dihuni orang banyak dan diawasi serta dipimpin oleh mamak rumah dari pihak keluarga istri (Samin, 1996:48-49).

Interpretant:

Orang semanda dalam adat Minangkabau beserta kerabatnya lebih tinggi kedudukannya, karena kepentingan perkawinan lebih berat cenderung kearah kerabat pihak perempuan. Oleh karena itu, layanan terhadap orang semanda bagai manatiang minyak panuah (menating minyak penuh). Artinya orang semanda itu harus dijaga perasaannya agar tidak tersinggung seperti orang membawa minyak dalam talam, bila tergoyang sikit saja, maka minyak akan tumpah. Ibarat menjaga hati seorang tamu yang sangat dimuliakan, demikian pula orang semanda dipandang sebagai tamu, bukan sebagai anggota kerabat. Kepadanya tidak diberikan tanggungjawab apa pun, bahkan kesulitan rumah tangga tidak diceritakan kepadanya.

Terutama terhadap ibunya, penghormatan harus ditanyakan dalam berbagai cara. Jika ibunya datang, ibunya harus didudukkan pada tempat yang terhormat. Pada setiap hari baik dan bulan baik, seperti pada waktu menjelang puasa, kepadanya diantarkan wangi-wangian untuk belimau, pada bulan puasa diantarkan makanan untuk pembukaan, dan pada bulan Maulud diantarkan lemang. Apabila hal-hal itu terlalaikan, dapat dipandang sebagai tindakan yang hendak memancing gara-gara.

membuat onar dan pecah belah di rumah istrinya. Lazim pula disebut semando langau hijau (semenda lalat hijau) yang suka pada keadaan yang kotor atau busuk. (3) sumando lapiak buruak (semanda tikar buruk), yaitu semanda yang tingkah lakunya menguras harta benda istrinya. (4) semando niniak mamak (semanda ninik mamak), yaitu semanda yang menghiraukan suka duka kehidupan rumah tangga istrinya. Meskipun semanda itu dihormati dan sangat dipelihara hatinya baik-baik agar betah hidup di tengah keluarga istrinya, bagi semanda yang tingkah lakunya tidak disukai, ada berbagai cara untuk menyatakannya.

Mulai dari sindiran halus, umpanya para ahli rumah berbincang-bincang sesamanya tentang kehidupan yang sulit atau tentang keberhasilan semanda tetangganya. Perbincangan itu dilakukan di kala semanda sedang dalam kamar, sehingga pembicaraan itu sampai ketelinganya. Jikalau secara sindiran halus tidak mempan, lalu dilakukan sindiran kasar. Umpamanya dengan membuat ribut-ribut di kala semanda tadi lagi tidur. Ada lagi yang lebih kasar, melalaikan membuka pintu rumah jika semanda pulang malam (Navis, 2015:235-236). Kehadiran orang semanda pada waktu malam hari saja yang dikenal dengan sebutan pai pagi pulang malam (pergi pagi pulang malam). Oleh sebab itu, orang semanda memiliki banyak istilah dan julukan yang diberikan (Samin, 1996:38).

Adat minangkabau menanggapi pecahnya perkawinan tidaklah menimbulkan kerisauan yang berat. Lebih-lebih bila penyebabnya bukan dari pihak mereka. Meskipun mereka menghendaki agar anak kemanakannya tetap mempunyai suami, dan suaminya itu mesti dihormati, usaha mencegah perpecahan itu dengan cara merendahkan martabat sendiri merupakan pantangan yang tidak akan dilampauinya. Akan tetapi, jika penyebabnya adalah mereka sendiri. Artinya, sampai batas tertentu yang dipandangnya pantas, mereka akan mau mengalah terhadap tuntutan pihak semanda itu. Mereka memandang pecahnya suatu perkawinan bukanlah sesuatu yang sangat serius atau sebagai sesuatu yang luar biasa, sehingga secara psikologis tidaklah akan merupakan suatu kejanggalan atau kelainan (Navis: 2015:237).

4.2.15 Penjemput Marapulai

“Pejemput marapulainya, ialah keris, pedang berserentak, tombak berambut dan memakai pesemandan, yaitu pengiring. Orang-orang yang berbangsa ini tidaklah membayar mahar yang diwajibkan agama, melainka sekedar seringgit atau dua rupiah yang diucapkan di muka kadi” (TKvdW:127).

Representamen:

Penjemput marapulai merupakan simbol istilah orang utusan untuk penjemput pengantin laki-laki di adat Minangkabau. Marapulai yang artinya mempelai laki-laki menurut adat Minangkabau dalam KBM (2015:268).

Interpretant:

Perempuan lainya memabawa syarat-syarat penjemput marapulai di atas baki. Besar kecilnya peralatan itu akan tercermin pada banyak sedikitnya jumlah utusan yang datang. Rombangan utusan itu diikuti beberapa orang laki-laki yang akan menjadi juru bicara. Di rumah marapulai persiapan menanti utusan yang akan menjemput marapulai hampir tidak kalah megahnya dengan rombangan utusan itu. Meskipun utusan itu telah diketahui maksudnya, dilakukan juga dialog singkat tentang maksud kedatangan mereka. Namun, pihak yang menanti belum hendak memperpanjang pembicaraan itu.

Sesuai dengan mamangan berunding sehabis makan, maka makanan dihidangkan ke tengah helat. Terjadilah pidato sembah-menyembah untuk menyilakan tamu menyantap makanan yang telah terhidang. Habis makan, setelah menghisap sebatang rokok, secara resmi pihak utusan yang disebut penjemput marapulai menyampaikan maksud dengan pidato yang penuh ungkapan petatah-petitih. Upacara pidato itu bertahap-tahap, pada mulanya pidato yang isinya menyatakan diri mereka sebagai utusan yang membawa kiriman dan meminta agar kiriman itu diterima. Setelah itu, pihak penenti memeriksa isi kiriman dan dapat menerimanya karena telah sesuai dengan perjanjian sebelumnya, barulah disampaikan maksud kedatangan utusan itu sesungguhnya.

Upacara menjemput marapulai ini banyak sekali memakan waktu untuk pidato yang bersahut-sahutan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, kedua pihak harus orang yang mempunyai dan menyandang adat yang tinggi, maka kedua belah pihak yang menyampaikan pidato dengan sendirinya harus pula menyampaikan pidato yang bermutu tinggi. Selesai upacara pidato, barulah marapulai dilepas kerabatnya untuk dibawa ke rumah anak dara. Namun, ia tidak dilepaskan sendirian, ia diiringi kerabatnya dengan suasana yang sama megahnya dengan utusan yang datang menjemput itu.

rumah marapulai. Selesai upacara bersanding, marapulai dibawa lagi oleh kerabatnya pulang ke tempatnya. Ada kalanya bersama-sama anak dara. Hal ini bergantung pada rencana yang dimufakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Adanya penjemput marapulai, karena acara ini sangat penting dalam perkawinan menurut adat istiadat yang disebut basanding (beranding). Maksudnya mendudukkan kedua pengantin di pelaminan untuk disaksikan jamu atau tamu yang hadir. Sebelum bersanding.

Harus dipahami arti dari istilah-istilah yang ada dalam penjelasan penjemput marapulai, seperti, sumandan, balapak, dan yang dibawa di dalan baki. Sumandan ialah berasal dari bahasa Sanserketa, su yang artinya baik dan manda yang artinya lingkungan. Hal ini menjelaskan perempuan penggiring pengantin, yang menjadi sumandan ialah perempuan muda yang belum lama menikah, lazimnya ialah istri anggota kerabat yang terdekat.

Balapak ialah kain yang ditenun secara padat dengan benang emas, kalau digunakan untuk sarung disebut sarung balapak dan yang dipakai untuk menutup kepala disebut tengkuluk balapak, kain yang ditenun dengan cara yang jarang benang emasnya disebut kain batubua (kain bertabur).Pada umumnya yang dibawa dengan baki itu adalah pakaian yang akan dikenakan marapulai (Navis, 2015:228-300).

4.2.16 Wa’den

“Datuk Garang yang kurang biasa disanggah oleh yang muda-muda telah agak meradang, terus berkata… Wa’den labiahtahu dari kalian (saya Lebih tahu dari kalian semua)” (TKvdW:129).

Representamen:

Wa’den merupakan simbol sebutan mengatakan kata, aku, saya, hamba di Kebudayaan Minangkabau dalam KBM (2015:112).

Wa’den juga serupa artinya dengan kata amboden, aden, awak, denai, deyen dalam KBM (2015:112).

4.2.17 Orang Parewa

“Tetapi sejak anak tinggal di sini hatinya bukan main sukacitanya, Cuma dia malu kepada engkau sebab engkau orang siak, sedangkan dia orang parewa” (TKvdW:141).

Representamen:

Orang Parewa merupakan simbol sebutan untuk orang yang pembuat risau, pembuat rusuh, orang yang diluar pagar tetapi orang parewa Minangkabau pada masa lalu tidak mau mengganggu terhadap orang senagarinya atau di kampungnya sendiri dalam KBM (2015:304).

Interpretant:

Di Minangkabau memang ada satu golongan orang muda-muda yang bergelar parewa, mereka tidak mau menggangu kehidupan kaum keluarga. Hidup mereka ialah dari berjudi, menyabung dan lain-lain. Mereka juga ahli dalam pencak dan silat, pergaulan mereka sangat luas, di antara parewa di kampung yang satu dengan kampung yang lain harga menghargai dan besar membesarkan. Akan tetapi, mereka sangat kuat mempertahankan kehormatan nama suku dan kampung (TKvdW:141).

4.2.18 Paramayo

“Dukun-dukun telah dipanggilkan. Macam-macam pendapat mereka: kena pekasih, kena tuju paramayo, kena tuju senang meranda dan lain-lain penyakit” (TKvdW:166).

Representamen:

Interpretant:

Ilmu sihir merupakan perbuatan yang ajaib, kekuatan ii dilakukan dengan pesona dan ilmu gaib. Paramayo sebutan ilmu sihir di kebudayaan Minangkabau, tetapi di Indonesia santet atau guna-guna merupakan ilmu sihir dalam KBBI (2001:1063).

4.2.19 Sijundai

“Dicarikannya pekasih atau kebenci kian kemari, dituntutnya ilmu sihir kepada dukun-dukun yang pandai, sehingga perempuan itu cerai dengan suaminya, atau kena sijiundai…” (TKvdW:177).

Representamen:

Sijundai merupakan simbol sebutan ilmu sihir di kebudayaan Minangkabau berbentuk jin yang dipanggil dengan ilmu hitam oleh dukun untuk merusak orang lain dalam KBM (2015:390).

Interpretant:

Ilmu sihir merupakan perbuatan yang ajaib, kekuatan ii dilakukan dengan pesona dan ilmu gaib. Paramayo sebutan ilmu sihir di kebudayaan Minangkabau, tetapi di Indonesia santet atau guna-guna merupakan ilmu sihir dalam KBBI (2001:1063).

4.2.20 Rangkayo

“Oh.. Tuan Aziz! Dan.. Rangkayo Hayati! Sudah lama tinggal di kota Surabaya ini?” (TKvdW:197).

Representamen:

Rangkayo merupakan simbol sebutan orang kaya di kebuadayaan Minangkabau. Rang dalam pengertianya ialah orang dan kayo artinya kaya dalam KBM (2015:215-339).

Rangkayo juga merupakan jenis-jenis orang yang sebenarnya dalam kebudayaan Minangkabau yaitu termasuk dalam jenis orang kebilangan ialah orang yang termuka dalam masyarakatnya. Rangkayo dalam jenis orang kebilangan mempunyai persyaratan rendah hati dalam pergaulan agar hidup tidak menimbulkan rasa iri pada orang lain, pemurah agar dapat membantu kesulitan orang lain, hemat agar tidak mendorong orang lain hidup berlebih-lebihan, beriman agar tidak tergoda menggunakan harta sehingga dapat merugikan orang lain (Navis, 2015:96).

4.3 Simbol Sebutan Nama Wilayah

Berbicara mengenai wilayah kebudayaan minangkabau adalah suatu teritorial menurut kultur Minangkabau yang daerahnya jauh lebih luas dari Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi. Batas-batas kebudayaan Minangkabau dimulai dari daerah dataran tinggi, dan akhirnya di perbatasan provinsi Jambi sekarang (Hakimy, 1997:18). Wilayah-wilayah di kebudayaan Minangkabau tersebut diberi nama masing-masing wilayah berdasarkan konvensi masyarakat Minangkabau. Nama-nama wilayah tersebut, menjadi simbol kebudayaan Minangkabau. Ada pun makna simbol nama wilayah di kebudayaan Minangkabau yang akan dianalisis dalam novel TKvdW karya Hamka sebagai berikut. Simbol-simbol tersebut, berupa kata leksikal, frasa, klausa, kalimat, ungkapan dan sejenisnya.

4.3.1 Koto

“Kita harus kembali kepada suatu kejadian di suatu negeri kecil dalam wilayah Batipuh

Representamen:

Koto merupakan suatu bahasa simbol menunjukan wilayah atau daerah yang artinya menurut kebudayaan Minangkabau adalah sebuah pemukiman otonom. Koto dapat diartikan juga nama salah satu suku di Minangkabau dalam KBM (2015:223).

Interpretant:

Koto merupakan pemukiman yang telah mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti nagari, pimpinan di tangan penghulu, tetapi balairungnya tidak mempunyai dinding. Koto berasal dari bahasa sanskerta yaitu kota yang artinya benteng. Dulunya koto terletak di luar lingkaran nagari dan merupakan pemukiman yang berfungsi sebagai benteng pusat pemerintahan nagari. Koto yang dilingkari aur berduri atau kubu atau pagar batu. Kini koto telah berkembang setingkat dengan nagari dan menjadi sebuah nama Koto Baru, Koto Tinggi, Koto Gadang dan sebagainya. Ada pula gabungan beberapa koto menjadi satu nagari, sehingga ada nagari yang bernama Tiga Koto, Empat Koto, Tujuh Koto, atau Koto nan Ampek dan sebagainya (Navis, 2015:94).

4.3.2 Siak

“Dia tak pernah memakai destar lagi, melainkan memakai kopiah padang yang amat disukainya, bersarung, berpakaian cara orang siak di Padang katanya” (TKvdW:12-13).

Representament:

Siak adalah simbol nama tempat wilayah negeri di Minangkabau yang kini dalam bagian Provinsi Riau sedangkan orang siak adalah orang yang berasal dari wilayah siak berperan menyebarkan agama Islam ke pedalaman Minangkabau dalam KBM (2015:389). Interpretant:

siak sewaktu kekuasaan Hindia Belanda di Kerajaan Minangkabau, sungai siak yang merupakan bagian pantai timur pedalaman Sumatera menjadi jalur jalan Hindia Belanda mencapai pusat Kerajaan Minangkabau (Amran, 1981:11).

4.3.3 Padang

“Hanya dua untuk mengobat-obat hati, Base, katanya kepada Mamak. Pertama membaca Alquran tengah malam, kedua membuaikan si Udin dengan nyanyian negeri sendiri, negeri Padang yang kucinta” (TKvdW:13-14).

Representamen:

Padang merupakan simbol nama tempat wilayah yang mayoritasnya bersuku Minangkabau atau dataran luas wilayah yang lapang dalam KBM (2015:295).

Interpretant:

Padang secara konvensi masyarakat kebudayaan Minangkabau adalah suatu simbol nama wilayah. Hal ini juga, dipertegaskan berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah secara administratif Provinsi Sumatera Barat terdiri dari enam daerah kota dan Sembilan daerah kabupaten. Daerah yang termasuk kota, salah satunya adalah kota Padang yang kebetulan secara mayoritas bersuku Minangkabau (Zulfahmi, 2003:11).

4.3.4 Padang Panjang

“Bilamana Zainuddin telah sampai ke Padang Panjang, negeri yang ditujunya, telah diteruskannya perjalanan ke Dusun Batipuh” (TKvdW:22).

Analisis:

kota dan Sembilan daerah kabupaten. Daerah yang termasuk kota, salah satunya adalah kota Padang Panjang yang kebetulan secara mayoritas bersuku Minangkabau (Zulfahmi, 2003:11).

Interpretant:

Menurut tambo alam Minangkabau kota Padang Panjang atau disebut dengan Nagari Pariangan Padang Panjang dalam kebudayaan Minangkabau yang diyakini sebagai nagari tertua. Bahwa kota tersebut merupakan daerah Luhak Tanah Datar, juga merupakan Luhak nan Tuo karena Luhak ini yang pertama kali terbentuk di Minangkabau. Luhak yang artinya kurang, jadi jika dikaitkan dengan Luhak Tanah Datar maka artinya kurang tanah yang datar (Zulfahmi, 2003:18).

4.3.5 Batipuh

“…telah diteruskannya perjalanan ke Dusun Batipuh, karena menurut keterangan orang tempat dia bertanya, di sanalah negeri ayahnya yang asli” (TKvdW:22).

Representamen:

Batipuh merupakan simbol nama tempat daerah yang ada di teritorial Minangkabau dan secara mayoritas penduduknya bersuku Minangkabau. Batipuh atau sebutan dalam Bahasa Minangkabaunya atau Bahasa Kaba Batipuah, merupakan bagian daerah Darek (daerah dataran tinggi) yang dilambangkan oleh tiga gunung, yaitu, Merapi, Sago, dan Singgalang. Batipuah juga disebut dalam bagian dari Luhak Tanah Data nan disabuik Luhak nan Tuo (kurang Tanah datar yang disebut Kurang yang Tua) dan ini merupakan bagian dari Darek (Hakimy, 1997:20-23).

Interpretant:

(Luhak nan Tuo), menurut tambo alam Minangkabau daerah tersebut merupakan daerah yang banyak perbukitannya (Zulgahmi, 2003:17-18).

4.3.6 Danau Sumpur

“…menentang Danau Sumpur yang indah, atau Gunung Singgalang yang dipenuhi oleh tebu, berombak kelihatan dari jauh dipuput angin” (TKvdW:32).

Representamen:

Danau Sumpur merupakan simbol nama suatu wilayah di kebudayaan masyarakat Minangkabau yang secara bahasa kaba-nya (Minangkabau) Danau Sumpur. Danau Sumpur merupakan bagian dari wilayah Batipuah Sapuluah Koto atau Sepuluah Koto di Ateh (Batipuh Sepuluh Kota atau Sepuluh Kota di Atas), yang juga merupakan bagian dalam wilayah Luhak Tanah Datar (Kurang Tanah Datar), serta bagian dari Darek atau Luhak nan Tigo (Dataran atau Kurang yang Tiga) di Minangkabau berdasarkan Tambo Alam Minangkabau (Sejarah Alam Minangkabau). Berdasarkan konvensi masyarakat Minangkabau wilayah ini merupakan dataran tinggi, dengan sungai yang berliku-liku, perbukitan dan ngarai (jurang yang dalam) serta ngalau (gua) dengan panorama alam yang indah (Zulfahmi, 2003:17-19).

Interpretant:

Danau sumpur yang merupakan gambaran masyarakat Luhak Tanah Datar dalam tambo Minangkabau dingkapkan dengan perempuamaan buminya lembang, airnya tawar, dan ikannya banyak (Zulfahmi, 2003:21).

4.3.7 Gunung Singgalang

“…menentang Danau Sumpur yang indah, atau Gunung Singgalang yang dipenuhi oleh tebu, berombak kelihatan dari jauh dipuput angin” (TKvdW:32).

Gunung Singgalang merupakan simbol nama tempat yang terdapat di teritorial kebudayaan Minangkabau. Dalam masyarakat adat Minangkabau Gunung Siggalang merupakan bagian wilayah Darek atau Luhak nan Tigo (Dataran atau Kurang yang Tiga) yang berdasarkan Tambo Alam Minangkabau (Sejarah Alam Minangkabau) (Zullfahmi, 2015:17).

Interpretant:

Daerah gunung Sigalang ini merupakan dataran tinggi yang memiliki banyak pegunungan. Oleh karena itu, daerah ini memiliki tanah yang subur dan masyarakat Minangkabau hidup dari hasil pertanian (Zullfahmi, 2015:17).

4.3.8 Korong

“Percintaan hanyala khayal dongeng dalam kitab saja. Kalau bertemu dalam pergaulan hidup, cela besar namanya, merusakan nama, merusakan ninik mamak, korong kampung, rumah halaman” (TKvdW:65).

Representamen:

Korong dalam bahasa Minangkabau dan masyarakat Minangkabau artinya unit pemerintahan desa terkecil di Minangkabau yang penduduknya saling mempunyai tali keturunan adat, penduduknya merasa serasa, semalu, seadat, dan merasa bersatu, biasanya dipimpin oleh pejabat yang disebut Wali Korong (kepala lorong) dalam KBM (2015:222-223).

Interpretant:

dibentuk dari alam. Setiap wilayah perkampungan di lingkaran pusat korong. Wilayah perkampungan yang diluar yakni sesuai dengan kondisinya yaitu teratak, dusun, dan koto, semuanya termasuk kampung (Zulfami, 2003:39).

4.3.9 Negeri

“Tidak lama kemudian, sebelum tanah dan jalan raya yang meliku melekok melalui negeri-negeri kecil dari Padang Panjang ke Sumpur, ditimpa cahaya matahari, maka puncak Gunung Merapi dan Singgalang telah kena cahaya lebih dahulu” (TKvdW:69).

Representamen:

Negeri merupakan simbol sebutan nama bentuk khusus wilayah pemerintahan dalam sistem hukum adat Minangkabau, yang ditulis dalam bahasa Minangkabau nagari di dalam KBM (2015:279).

Interpretant:

Nagari juga merupakan salah satu bagian dari koto nan empat yaitu empat tingkat daerah permukiman wilayah pemerintahan. Permukiman tersebut telah mempunyai alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna, didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan penghulu pucuk atau penghulu tua selaku pimpinan pemerintahan (Navis,2015:94).

Adapun sebagai ilustrasi bahwa satu dusun atau satu koto dapat menjadi satu nagari yaitu nagari Batipuh yang penduduknya berasal dari Pariangan sebanyak 14 ninik. Turun ke sana membuat sebuah dusun besar, lambat laun menjadi sebuah koto besar, kemudian menjadi sebuah nagari yang bernama nagari Batipuh. Namun pada akhirnya menjadi sebuah nagari Batipuh ini menjadi dua nagari yaitu Kepala Koto Batipuh menjadi nagari Batipuh Atas dan Ekor Koto Batipuh menjadi nagari Batipuh Baruh.

Menurut adat Minagkabau ada persyaratan untuk menjadi sebuah nagari yaitu, adanya babalai bamusajik, balabuah batapian, bakorong bakampuang. Babalai artinya ada Balirung/Balai adat kepunyaan nagari, yakni tempat penghulu-penghulu rapat, bersidang untuk mencari kata sepakat, baik yang akan dipakai dan buruk yang akan dibuang, untuk kemanfaatan seluruh nagari. Bamusajik artinya harus ada masjid tempat beribadat kepada Tuhan yang Maha Esa, untuk membersihkan hati dan tempat menuntut ilmu agama Islam. Balabuah artinya harus ada jalan yang menghubungkan antara kampung-kampung yang banyak itu untuk mempersatukan sebuah nagari. Batapian artinya harus ada tepian sungai yang dipagar atau mata air yang dipancurkan atau sumur yang digali untuk air minum dan tempat mandi yang jernih dan bersih. Bakorong bakampuang artinya setiap nagari mempunyai wilayah kediaman, baik di dalam lingkaran pusat yang mempunyai batas tertentu dibentuk dari alam. Setiap wilayah perkampungan di lingkaran pusat disebut korong, sedangkan wilayah perkampungan di luar yakni sesuai dengan kondisinya yaitu teratak, dusun, dan koto (Zulfahni, 2003:37-39).

4.3.10 Kota Bukittinggi

Representamen:

Kota Bukittinggi merupakan simbol nama wilayah di kebudayaan Minangkabau, ditinjau kata Bukittinggi dalam bahasa Minangkabau ditulis menjadi Bukik-tenggi. Ini merupakan nama kota diantara enam kotamadya di Sumatera Barat. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia (RI) pada masa perjuangan fisik revolusi kemerdekaan RI. Ibu kota Provinsi Sumatera Tengah yang meliputi keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi yang dipisah sekitar tahun 1958 menjadi provinsi sendiri yaitu Ibu kota Provinsi Sumatera Barat sebelum dipindahkan ke Padang dalam KBM (2015, 68-69).

Interpretant:

Kota Bukittinggi merupakan wilayah yang mayoritasnya bersuku Minangkabau. Hal ini juga, dipertegaskan berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah secara administratif Provinsi Sumatera Barat terdiri dari enam daerah kota dan Sembilan daerah kabupaten. Daerah yang termasuk kota, salah satunya adalah Kota Bukittinggi yang kebetulan secara mayoritas bersuku Minangkabau (Zulfahmi, 2003:11).

4.3.11 Tiku

“Dalam tahun 1918 didirikan orang Sumatra Thawalib, yaitu murid-murid dari Tuan Guru Haji Rasul yang dahulunya belajar secara pondok, model yang lama, telah diubah aturan pelajarannya dengan aturan sekolah pula, dengan kebijaksanaan seorang guru muda, bernama Hasyim dari Tiku” (TKvdW:82).

Analisis:

Interpretant:

Tiku dapat diartikan juga ialah kelok, lekuk, liku atau dalam bahasa Minangkabau batiku ialah Bakelok dalam KBM (2015:439).

4.4 Simbol Sebutan Istilah Sistem Peraturan Adat

Minangkabau adalah suku bangsa yang masih setia kepada adat istiadat nenek moyangnya meskipun sebagai suku bangsa ia telah melebur ke dalam kesatuan suku-suku bangsa yang menjadi warga serumpunya. Kesetiaan mereka pada adat diungkapkan oleh ninik-moyangnya, hiduik dikanduang adaik, mati dikandung tanah (hidup dikandung adat, mati dikandung tanah) yang mengandung makna bahwa antara hidup dan mati mereka sudah tahu tempatnya dan tidak akan ada pilihan lain. Selain itu, masyarakat Minangkabau setia juga terhadap peraturan-peraturan adatnya. Oleh sebab itu, sistem peraturan-peraturan adat di masyarakat Minangkabau memiliki simbol sebutan istilah bahasa berdasarkan konvensi masyarakat Minangkabau yang menjadi simbol kebudayaan Minangkabau (Navis,2015:85-86). Ada pun makna simbol sebutan istilah sistem peraturan adat di kebudayaan Minangkabau, yang akan dianalisis dalam novel TKvdW karya Hamka sebagai berikut. Simbol-simbol tersebut, berupa kata leksikal, frasa, klausa, kalimat, ungkapan dan sejenisnya.

4.4.1 Ijab Kabul

“Pendekar Sutan bersih keras hendak menggadaikan setumpak sawah, untuk belanjanya beristri, karena sudah besar dan dewasa belum juga di panjat ijab kabul” (TKvdW:5).

Representament:

diartikan juga, ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian kontrak dan jual beli serta kata-kata yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan pada waktu menikahkan mempelai perempuan dalam KBBI (2001:418). Kabul artinya ucapan tanda setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu akad perjanjian atau kontrak dalam KBBI (2001:485).

Interpretant:

Ijab kabul sering dilakukan pada acara akad nikah dalam acara perkawinan kebudayaan Minangkabau yakni menurut syarak (agama), apabila acara perkawinan menurut syarak (agama) maka mengucapkan ijab kabul dalam akad nikah harus dihadapan kadhi. Ijab kabul juga sering dilakukan umat Islam dalam berdagang maupun melakukan acara akad nikah.

4.4.2 Gadai

“…inilah anak muda yang tidak ada malu selalu hendak menggadai, hendak mengagun” (TKvdW:5).

Representamen:

Gadai merupakan simbol sistem lembaga keuangan di masyarakat kebudayaan Minangkabau yang berarti sebuah sistem dan merupakan lembaga hukum adat Minangkabau dalam sebutan lembaga keuangan non-bank untuk mengatasi kesulitan sementara tanpa menghilangkan hak milik gadai dalam KBM (2015:124).

Interpretant:

digadai tak dimakan sando (dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sandiri), apabila harta pusaka itu hendak dipindahtangankan untuk mengatasi kesulitan harta pusaka tersebuta hanya bisa digadaikan.

Masyarakat Minangkabau hanya memiliki empat alasan dalam melakukan pegang gadai, itu pun harus atas kesepakatan semua warga kaum (ahli waris). Keempat alasan itu ialah seperti berikut.

1. Maik tabajua di ateh rumah (mayat terbujur di atas rumah). Untuk biaya upacara kematian seorang anggota kaum yang dihormati harus sama agungnya dengan upacara perkawinan ataupun penobatan penghulu. Upacara berlangsung bertahap-tahap,seperti pada waktu tiga hari, tujuh hari, tiga kali tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, dan akhirnya tiga kali seratus hari. Setiap upacara senantiasa mengadakan kenduri makan minum.

2. Managakkan gala pusako (mendirikan gelar pusaka), yaitu mendirikan penghulu baru menggantikan penghulu yang tidak dapat berfungsi lagi, karena mengundurkan diri atau karena meninggal.

3. Gadih ladang indak balaki (gadis desa belum bersuami), yaitu biaya persiapan dan pelaksanaan perkawinan seorang gadis yang biasanya mahal karena perjamuan yang berlarut-larut.

4. Rumah gadang katirisan (rumah gadang ketirisan), yaitu biaya memperbaiki rumah gadang yang telah rusak.

Syarat dalam perjanjian pegang gadai ialah sebagai berikut:

1. Pegang gadai dianggap sah apabila semua ahli waris telah menyetujuinya, seandainya masih ada salah seorang saja yang keberatan maka pegang gadai tidak sah.

2. Jangka waktu perjanjian pegang gadai sekurang-kurangnya sampai si pemegang telah memetik hasil harta yang digadaikan, yakni sekali panen.

3. Pihak penggadai mempunyai hak pertama untuk menggarap tanah (sawah) yang tergadai dengan sistem sedua, jika ia tidak hendak menggarapnya pemegang boleh menyerahkan ke orang lain.

4. Pemegang gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah atau sawah yang dipegangnya ke pihak ke tiga tanpa persetujuan penggadai pertama dan sebaliknya penggadai pertama wajib menyetujui penggadaian ke pihak ketiga apabila pemegang memerlukan uangnya kemudian si penggadai belum dapat menebus gadaian itu langsung kepada pihak ketiga.

5. Nilai harga harta gadaian boleh diperdalam. Artinya, si penggadai boleh meminta tambahan harga gadaian dalam masa perjanjian pegang gadai berjalan. Sebaliknya, penebusannya tidak dapat dilakukan dengan cicilan.

6. Jika salah satu pihak yang membuat perjanjian pegang gadai meninggal atau keduanya meninggal, maka hak pegang atau hak tebus diwariskan kepada ahli warisnya masing-masing.

8. Jika yang digadaikan itu tanaman keras, seperti kelapa atau cengkih pemegang berhak mengambil hasilnya, tetapi tidak boleh menebang pohonnya (Navis, 2015:189-194).

4.4.3 Pusaka

“Karena dia seorang beradat, gelar pusaka Datuk Mantari Labih tidak ada yang akan memakai” (TKvdW:13).

Representamen:

Pusaka merupakan suatu simbol aturan yang terdapat di kebudayaan Minangkabau, pusaka dalam tulisan bahasa Minangkabau adalah pusako. Arti dari kata pusako adalah pusako salingka kaum, adat salingka nagari (pusaka sepenuhnya wewenang kaum, urusan adat terbatas hanya dalam nagari masing-masing) dalam KBM (2015:321).

Interpretant:

Pusako juga merupakan warisan yang menurut adat Minangkabau diterima dari mamak oleh kemanakan. Bagi masyarakat Minangkabau yang berstelsel matrilineal, warisan diturunkan kepada kemanakan, baik warisan gelar maupun warisan harta yang biasanya disebut sako dan pusako (saka dan pusaka). Sebagai warisan harta yang ditinggalkan pewaris tidak boleh dibagi-bagi oleh yang berhak.