HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Penelitian

Pengamatan dilakukan di kebun nanas tiga desa yaitu Desa Sempu, Sugihwaras, dan Manggis. Desa Sempu memiliki luas 1350 ha, dengan ketinggian 650-700 mdpl, curah hujan sedang, suhu rata-rata harian 25°-26°C. Desa Sugihwaras memiliki suhu rata-rata harian 27°C, ketinggian tempat 700-800 mdpl, dan curah hujan sedang. Desa Manggis memiliki suhu rata-rata harian yaitu 27°-30°C, curah hujan 850-1500 mm (sedang), dan ketinggian tempat 400 mdpl. Ketiga desa tersebut sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani nanas. Luas lahan pertanaman nanas yang dimiliki Desa Sugihwaras yaitu 200 ha dengan hasil panen 10 ton/ha, Desa Manggis 212 ha dengan hasil panen dapat mencapai 36 ton/ha, sedangkan Desa Sempu 125 ha dengan hasil panen mencapai 40 ton/ha. Lahan pertanaman nanas di Kecamatan Ngancar merupakan areal pertanaman yang terluas dibandingkan dengan komoditas lainnya. Sehingga kecamatan Ngancar ini merupakan salah satu daerah penghasil nanas di Pulau Jawa selain kota Bogor, Subang, dan lain-lain.

Cara Budidaya

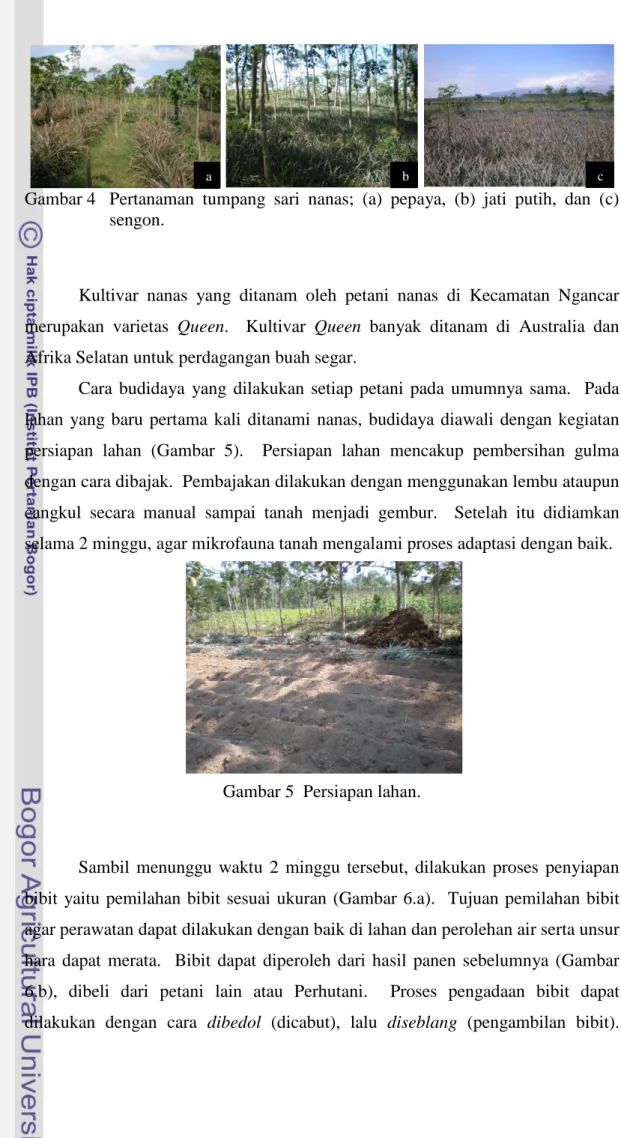

Sistem budidaya yang digunakan merupakan plant crop yaitu satu bibit yang digunakan hanya untuk satu kali panen. Berbeda dengan Subang yang menggunakan sistem budidaya ratoon crop yaitu satu bibit digunakan untuk lebih dari satu kali panen. Sebagian besar pola tanam yang digunakan yaitu monokultur. Namun ada yang menggunakan sistem tumpang sari (Gambar 4) dengan tanaman jagung, cabai dan papaya, serta tanaman kehutanan seperti sengon, pinus, dan jati putih (Gmelina arborea). Hasil panen jagung dapat digunakan untuk uang tambahan membeli pupuk nanas.

Gambar 4 Pertanaman tumpang sari nanas; (a) pepaya, (b) jati putih, dan (c) sengon.

Kultivar nanas yang ditanam oleh petani nanas di Kecamatan Ngancar merupakan varietas Queen. Kultivar Queen banyak ditanam di Australia dan Afrika Selatan untuk perdagangan buah segar.

Cara budidaya yang dilakukan setiap petani pada umumnya sama. Pada lahan yang baru pertama kali ditanami nanas, budidaya diawali dengan kegiatan persiapan lahan (Gambar 5). Persiapan lahan mencakup pembersihan gulma dengan cara dibajak. Pembajakan dilakukan dengan menggunakan lembu ataupun cangkul secara manual sampai tanah menjadi gembur. Setelah itu didiamkan selama 2 minggu, agar mikrofauna tanah mengalami proses adaptasi dengan baik.

Gambar 5 Persiapan lahan.

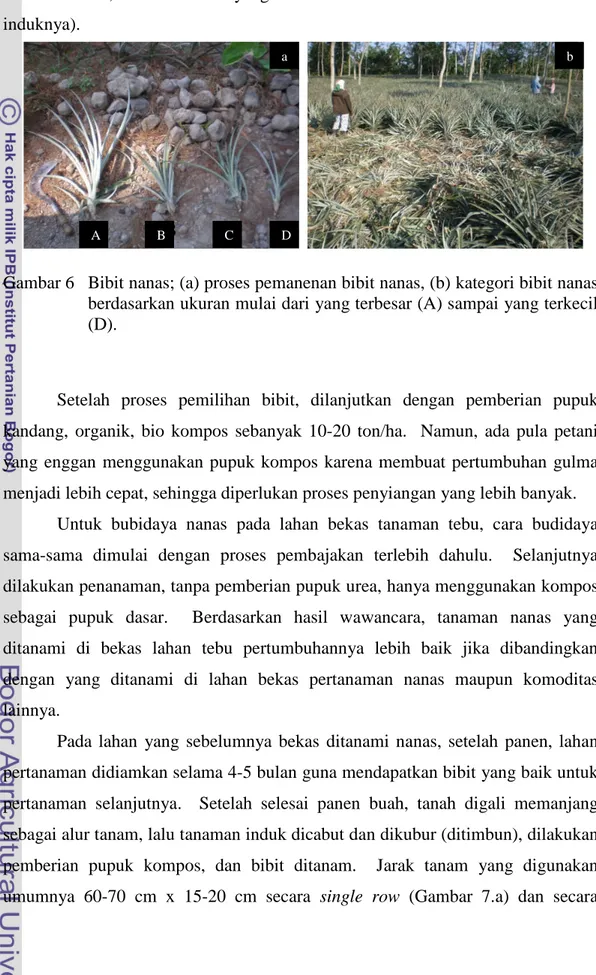

Sambil menunggu waktu 2 minggu tersebut, dilakukan proses penyiapan bibit yaitu pemilahan bibit sesuai ukuran (Gambar 6.a). Tujuan pemilahan bibit agar perawatan dapat dilakukan dengan baik di lahan dan perolehan air serta unsur hara dapat merata. Bibit dapat diperoleh dari hasil panen sebelumnya (Gambar 6.b), dibeli dari petani lain atau Perhutani. Proses pengadaan bibit dapat dilakukan dengan cara dibedol (dicabut), lalu diseblang (pengambilan bibit).

Seblang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dodos (bibit yang besar diambil,

sedangkan bibit yang masih kecil dipelihara terlebih dahulu) dan jebol (bibit yang besar diambil, namun bibit yang masih kecil ditimbun bersama tanaman induknya).

Gambar 6 Bibit nanas; (a) proses pemanenan bibit nanas, (b) kategori bibit nanas berdasarkan ukuran mulai dari yang terbesar (A) sampai yang terkecil (D).

Setelah proses pemilihan bibit, dilanjutkan dengan pemberian pupuk kandang, organik, bio kompos sebanyak 10-20 ton/ha. Namun, ada pula petani yang enggan menggunakan pupuk kompos karena membuat pertumbuhan gulma menjadi lebih cepat, sehingga diperlukan proses penyiangan yang lebih banyak.

Untuk bubidaya nanas pada lahan bekas tanaman tebu, cara budidaya sama-sama dimulai dengan proses pembajakan terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan penanaman, tanpa pemberian pupuk urea, hanya menggunakan kompos sebagai pupuk dasar. Berdasarkan hasil wawancara, tanaman nanas yang ditanami di bekas lahan tebu pertumbuhannya lebih baik jika dibandingkan dengan yang ditanami di lahan bekas pertanaman nanas maupun komoditas lainnya.

Pada lahan yang sebelumnya bekas ditanami nanas, setelah panen, lahan pertanaman didiamkan selama 4-5 bulan guna mendapatkan bibit yang baik untuk pertanaman selanjutnya. Setelah selesai panen buah, tanah digali memanjang sebagai alur tanam, lalu tanaman induk dicabut dan dikubur (ditimbun), dilakukan pemberian pupuk kompos, dan bibit ditanam. Jarak tanam yang digunakan umumnya 60-70 cm x 15-20 cm secara single row (Gambar 7.a) dan secara

A B C D

mantenan atau biasa disebut dengan double row (Gambar 7.b) yang jarak

tanamnya 70 cm (antar baris) x 20 cm (antar tanaman dalam 1 baris) x 15 cm. Luas lahan pertanaman nanas yang dimiliki atau digarap petani nanas umumnya 0,3-2 ha.

Gambar 7 Pola tanam nanas; (a) single row, (b) double row.

Setelah 2 bulan tanam, dilakukan penyiangan gulma. Proses penyiangan gulma dilakukan dengan cara manual menggunakan cangkul. Penyiangan gulma dilakukan 3-4 kali selama satu musim tanam sebelum dilakukan pemupukan. Pada musim hujan penyiangan gulma dapat dilakukan sampai sebulan sekali. Setelah tanaman berumur 14 bulan biasanya penyiangan gulma sudah dihentikan.

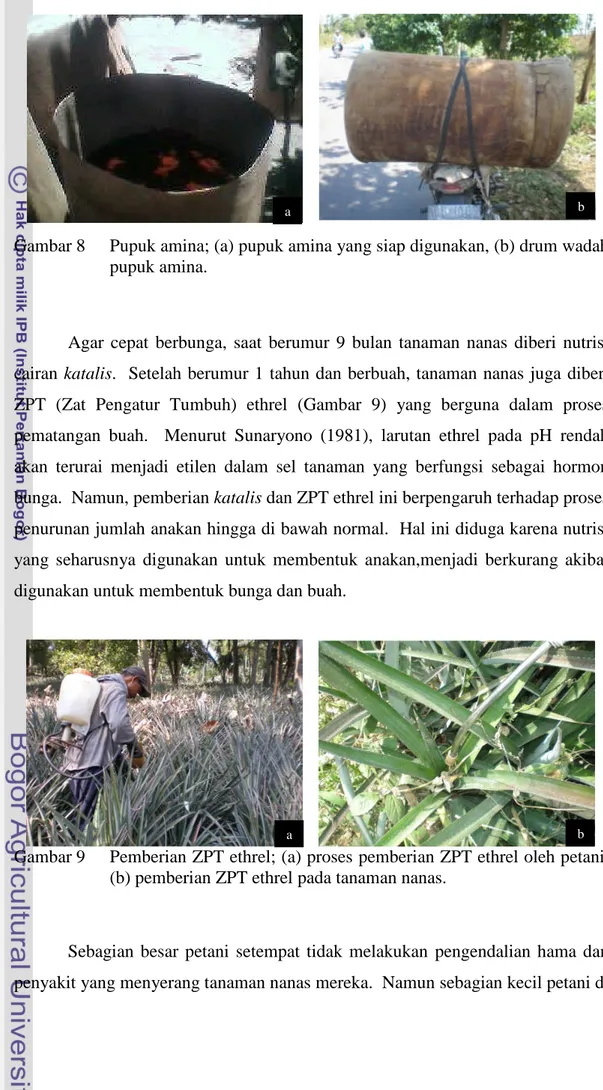

Pupuk yang digunakan yaitu pupuk kompos sebagai pupuk dasar sebelum tanam dan pupuk amina (Gambar 8) yang merupakan limbah dari pabrik penyedap rasa. Dosis penggunaan pupuk ini umumnya 1 drum/1000 tanaman nanas. Satu drum pupuk amina setara dengan 200 L, dengan harga Rp 22.000,00-24.000,00/drum. Pemupukan dimulai dari tanaman nanas berumur 3-4 bulan dan diberikan kurang lebih 3 kali selama masa tanam.

Gambar 8 Pupuk amina; (a) pupuk amina yang siap digunakan, (b) drum wadah pupuk amina.

Agar cepat berbunga, saat berumur 9 bulan tanaman nanas diberi nutrisi cairan katalis. Setelah berumur 1 tahun dan berbuah, tanaman nanas juga diberi ZPT (Zat Pengatur Tumbuh) ethrel (Gambar 9) yang berguna dalam proses pematangan buah. Menurut Sunaryono (1981), larutan ethrel pada pH rendah akan terurai menjadi etilen dalam sel tanaman yang berfungsi sebagai hormon bunga. Namun, pemberian katalis dan ZPT ethrel ini berpengaruh terhadap proses penurunan jumlah anakan hingga di bawah normal. Hal ini diduga karena nutrisi yang seharusnya digunakan untuk membentuk anakan,menjadi berkurang akibat digunakan untuk membentuk bunga dan buah.

Gambar 9 Pemberian ZPT ethrel; (a) proses pemberian ZPT ethrel oleh petani, (b) pemberian ZPT ethrel pada tanaman nanas.

Sebagian besar petani setempat tidak melakukan pengendalian hama dan penyakit yang menyerang tanaman nanas mereka. Namun sebagian kecil petani di

a b

Desa Manggis menggunakan pestisida “Diazinon” dan “Furio” untuk mengatasi uret yang merupakan hama endemik setempat. Cara penggunaannya yaitu pangkal batang bibit dicelupkan ke dalam pestisida tersebut sebelum ditanam. Kebanyakan kedua pestisida ini digunakan secara bersamaan (dicampur) dengan dosis 104 kg/ha untuk “Furio” dan 48 kg/ha untuk “Diazinon”. Harga pestisida untuk “Furio” yaitu Rp 20.000,00/kg dan Rp 25.000,00/kg untuk “Diazinon”.

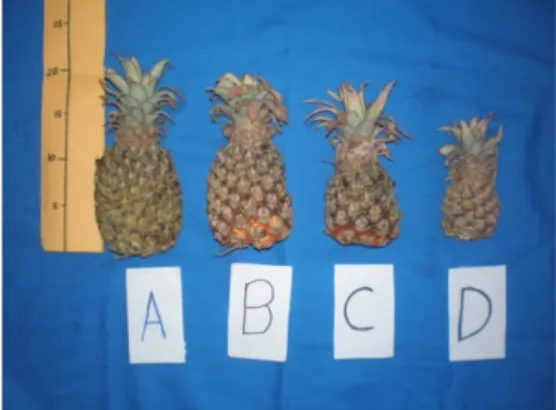

Tanaman nanas pada umumnya dapat dipanen setelah berumur 18-20 bulan. Apabila bibit yang digunakan baik, maka pada umur 15 bulan sudah dapat dipanen. Bibit yang baik umurnya lebih tua dari bibit yang biasanya, sehingga masa tanamnya lebih cepat. Pada umur 1 tahun biasanya tanaman nanas sudah berbunga. Paling cepat 5 bulan kemudian, buahnya sudah bisa dipanen. Jumlah hasil panen tergantung dari luas lahan yang ditanami serta jarak tanam yang digunakan. Biasanya 1 ha menghasilkan 80.000-100.000 buah dengan berbagai ukuran kelas buah yaitu A, B, C, dan D berdasarkan ukurannya (Gambar 10). Proporsi kelas buah yang normal dalam setiap kali panen yaitu A sebanyak 60%, B sebanyak 15%, C dan D sebanyak 25%. Adanya serangan hama dan penyakit, dapat menurunkan produksi buah kelas A hingga 30%.

Gambar 10 Kategori buah nanas berdasarkan ukuran mulai dari yang terbesar (A) hingga terkecil (D).

Buah hasil panen dijual ke tengkulak setempat dan diberi harga sesuai dengan kategori buah yang telah ditetapkan. Sebelum berbuah, tanaman nanas tersebut sudah ada yang membeli (tengkulak). Tengkulak inilah yang membiayai pemberian katalis maupun ZPT ethrel.

Hama dan Penyakit yang Sering Ditemukan

Beberapa hama dan penyakit nanas yang sering dijumpai di Kecamatan Ngancar yaitu hama uret, kutu putih, tikus, kera, penyakit layu (MWP), busuk pangkal batang, bercak kelabu, hawar daun, alga hijau serta penyakit dengan gejala D, E, H, dan L. Menurut petani setempat, penyakit yang perlu dikendalikan yaitu MWP yang disebabkan oleh PMWaV dengan kutu putih sebagai vektornya dan hama uret (khusus di Desa Manggis).

Pengendalian Hama dan Penyakit

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar petani setempat tidak melakukan pengendalian hama dan penyakit nanas. Mereka hanya membiarkan tanaman nanas tumbuh begitu saja. Menurut mereka, perlakuan yang pernah dilakukan kurang maksimal hasilnya. Sebagai contoh, daun tanaman yang bergejala penyakit dipotong (dipangkas), dicabut, lalu dibakar. Sebagian kecil petani nanas di Desa Manggis menggunakan pestisida campuran “Diazinon” dan “Furio” untuk mengatasi uret, dengan cara bagian pangkal batang bibit nanas dicelupkan terlebih dahulu ke dalam campuran tersebut sebelum ditanam. Selain itu ada yang menggunakan campuran deterjen, pemutih (natrium hipoklorit), dan insektisida “Diazinon” untuk mengatasi hama uret. Hama uret juga dikendalikan dengan cara pembajakan tanah sebanyak 5 kali sampai uret tidak ditemukan lagi. Biasanya uret yang ditemukan pada saat pembajakan tanah dikumpulkan dan digunakan sebagai pakan ayam. Untuk mengatasi hama monyet di Desa Sugihwaras, para petani menunggui kebunnya mulai pukul 7:00–17:00 WIB dan mengusir kehadiran monyet dengan cara memukul kentongan atau gong.

Hama pada Tanaman Nanas di Kecamatan Ngancar

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ditemukan beberapa hama yang menyerang tanaman nanas di Kecamatan Ngancar, yaitu:

1. Kutu putih Dysmicoccus brevipes (Hemiptera: Pseudococcidae) 2. Uret Lepidiota sp. (Coleoptera: Scarabaeidae)

3. Tikus Rattus sp. (Rodentia: Muridae)

4. Monyet ekor panjang Macaca fascicularis (Primata: Cercopithecidae) 5. Gejala serangan hama yang belum teridentifikasi

Kutu Putih Dysmicoccus brevipes (Hemiptera: Pseudococcidae)

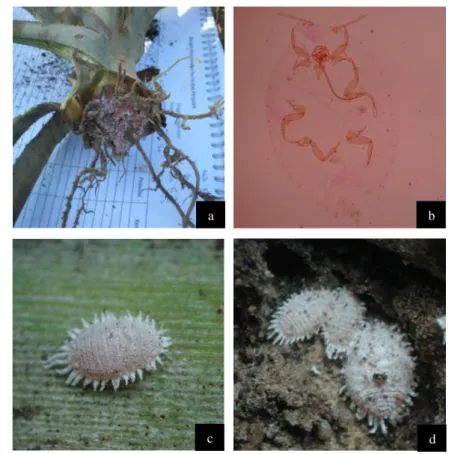

Tanaman yang terserang kutu putih (Gambar 11) hanya diamati pada tanaman yang bergejala MWP. Penyakit MWP menyebabkan gejala sistemik, daun berwarna merah kekuningan, dan ditemukan koloni kutu putih pada bagian perakaran tanaman nanas (Gambar 11.a). Serangga ini merupakan vektor

Pineapple Mealybug Wilt associated Virus (PMWaV). Serangga dewasa memiliki ciri-ciri yaitu tungkainya terlihat pendek dan membengkok. Pada tibia terdapat pori translusen. Bentuk serangga ini adalah oval dan melebar. Serangga ini tersklerotisasi pada daerah lobusanal dan ruas ke-2 dari belakang. Ciri khas dari D. brevipes (Gambar 11.b) adalah terdapat 2 seta yang besar pada bagian lobus anal, 2 porus disciodal dekat mata, dan di ruas ke-8 bagian dorsal terdapat seta-seta panjang yang diantaranya terdapat pori granular (Nainggolan 2006). Karakteristik yang terpenting menurut Williams & Watson (1988) yaitu terdapat 8 segmen antena, ostiol berkembang sempurna, labium sama panjangnya dengan

clypeolabral. Serangga ini lebih banyak menginfestasi nanas kultivar Smooth

Gambar 11 Kutu putih D. brevipes; (a) koloni D. brevipes di bagian perakaran, (b) preparat slide D. brevipes, (c) D. brevipes di bagian daun, (d) D.

brevipes di bagian akar.

D. brevipes bersimbiosis dengan semut. Semut dapat membantu keberhasilan hidup koloni kutu putih dengan cara memakan embun madu yang dihasilkan oleh kutu putih dan dapat melindungi kutu putih dari serangan musuh alaminya (Aeni 2009). Menurut Masdiyawati (2008), kutu putih di akar memiliki korelasi positif dengan semut dan temperatur. Oleh karena itu, dalam pengendalian kutu putih juga harus disertai dengan pengendalian terhadap populasi semut, sebab semut sangat berperan dalam penyebaran kutu putih di daerah pertanaman. Infestasi kutu putih dapat mempercepat kemunculan gejala MWP (Nainggolan 2006).

a b

Uret (Pineapple white grubs) Lepidiota sp. (Coleoptera: Scarabaeidae) Tanaman yang terserang hama uret memiliki gejala layu secara sistemik (Gambar 12.a) karena merusak bagian perakaran, sehingga menganggu proses penyerapan air dan nutrisi melalui akar. Tingkat serangan ditandai dengan akar tanaman yang habis dimakan oleh uret dan hanya meninggalkan bagian pangkal batang saja, sehingga tanaman sangat mudah dicabut (Gambar 12.b).

Gambar 12 Gejala serangan uret Lepidiota sp.; (a) bagian yang dilingkari merupakan tanaman yang terserang uret (tanaman layu dan daun berwarna kuning), (b) bagian yang dilingkari merupakan akar tanaman yang rusak terserang uret.

Larva hama ini (Gambar 13) berbentuk C (scarabeiform) dan berpupa di dalam tanah (Pena et al. 2002; Sunarjono 2006). Menurut Saragih (2009) uret menyerang tanaman muda dengan memanfaatkan akar tanaman sebagai sumber makanan sehingga dapat melangsungkan sebagian dari siklus hidupnya. Hama ini tinggal di sekitar perakaran, merusak leher akar, kulit, kambium akar, dan akar rambut pada sistem perakaran tanaman muda. Kerusakan ini akan menghambat aliran zat hara, melemahkan serta dapat mematikan tanaman. Uret yang masih muda memakan bagian-bagian akar yang lunak, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya tidak begitu berarti. Semakin besar ukuran uret, jumlah makanan yang diperlukan akan semakin banyak, sehingga kerusakan yang akan ditimbulkannya semakin besar. Uret yang berumur tua akan memakan kulit akar

sampai habis. Kerusakan ini dapat menyebabkan terjadinya kelayuan pada tanaman muda dan sering menimbulkan kematian.

Gambar 13 Larva Lepidiota sp.

Uret disebut juga embuk (Jawa Timur), gayas (Jawa Tengah), dan kuuk (Jawa Barat). Uret merupakan larva dari kumbang superfamili Lamellicornia. Hama uret atau pineapple white grubs terdiri dari beberapa spesies yaitu Lepidiota

grata, Rhopaea magnicornis, dan lain-lain. Uret ini sering dijumpai pada tanah

berpasir yang gembur. Apabila bergerombol, uret ini dapat menunjukkan sifat kanibalistik (Kalshoven 1981).

Pertumbuhan uret sangat cepat dan dalam waktu 2,5 bulan dapat mencapai ukuran 4 cm. Larva berkembang pada bulan Agustus. Tahap prapupa berlangsung 10-30 hari dan tahap pupa 4-5 minggu. Bila dipelihara pada wortel, perkembangannya berlangsung 300 hari. Pupa terdapat pada ruang kecil, berwarna coklat kekuningan. Sesudah keluar, imago tidak aktif selama 4 minggu dan kemudian aktif selama 2 minggu lebih (Kalshoven 1981). Menjelang berpupa, dibuat ruangan yang berdinding keras dengan permukaan sebelah dalam yang licin. Stadium istirahat terjadi di dalam ruangan ini yang kemudian diikuti dengan stadium pupa.

Kumbang yang keluar dari pupa tidak segera keluar dari permukaan tanah, namun untuk beberapa lama tinggal di dalam tanah. Kumbang betina pada umumnya lebih menyukai tempat yang tertutup vegetasi dibandingkan pada lahan gundul atau ditutupi mulsa untuk meletakkan telurnya. Telur-telurnya diletakkan

tersebar di dalam tanah pada kedalaman yang berbeda-beda menurut spesies uret dan sifat fisik dari tanah. Uret dapat mencapai panjang 7,5 cm. Tubuh uret dapat merentang dengan baik, tetapi bila diletakkan pada permukaan tanah posisi tubuhnya akan miring dan hanya bisa bergerak dengan menggunakan salah satu sisi tubuhnya.

Kehidupan uret sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti tanah dan vegetasi, serta iklim. Tanah memegang peranan penting terutama kelembaban dan sifat fisiknya, sebab sebagian besar dari kehidupan uret berlangsung di dalam tanah. Uret biasanya ditemukan pada tanah gembur dan yang ditumbuhi rerumputan atau pada tanah yang secara periodik diolah. Perpindahan tempat uret secara vertikal dalam tanah dapat terjadi, sesuai dengan perubahan kelembaban tanah. Hal ini sebagai suatu upayanya untuk tetap hidup pada lingkunganyang optimum. Curah hujan merupakan faktor lingkungan lain yang mempengaruhi kehidupan uret. Curah hujan dan dalamnya perembesan air hujan ke dalam tanah pada permulaan musim hujan menentukan saat keluarnya kumbang dari dalam tanah. Karena tanah sudah cukup lembab hingga telur dan uret yang baru ditetaskan tidak akan mengalami kekeringan (Saragih 2009).

Pengendalian uret secara biologis tidak begitu banyak dilakukan, karena kurang efektif. Meskipun demikian, uret memiliki banyak musuh-musuh alami seperti parasitoid dari Campsomeris sp. (Hymenoptera; Scoliidae). Spesies yang paling banyak menginfeksi uret yaitu Campsomeris agilis pada uret Holotrichia

helleri.

Pengendalian secara mekanis dilakukan dengan cara pengumpulan uret yang kemudian diikuti dengan pemusnahan pada saat pengolahan tanah. Bila pola tanam yang dilakukan secara tumpang sari, sebaiknya pengolahan tanah segera dilakukan setelah panen. Stadium uret yang aktif berkisar antara 5-9 bulan. Sedangkan tanaman tumpang sari berumur 3-4 bulan. Maka hingga pada waktu panen, sebagian besar uret masih aktif dan berada di sekitar perakaran.

Pengendalian secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan insektisida yang dicampur dengan tanah, baik dalam bentuk larutan, embusan (dust), maupun butiran (Saragih 2009). Pengendalian secara mekanis dan kimiawi tersebut juga dilakukan oleh sebagian kecil petani di Desa Manggis.

Tikus Rattus sp. (Rodentia: Muridae)

Persentase tanaman terserang hama tikus sebesar 20%. Gejala serangan hama tikus ini dijumpai di Desa Sempu. Kebun pengamatan tersebut terletak berdekatan dengan pemukiman warga. Hama tikus ini menyerang tanaman nanas yang telah berbuah. Gejala serangan tikus ini ditandai dengan bekas gigitan pada buah nanas (Gambar 14.a) dan tidak adanya buah pada tanaman nanas (Gambar 14.b). Menurut Priyambodo (2003), hama tikus akan menyerang tanaman nanas sebagai makanan pengganti dari tebu.

Gambar 14 Gejala serangan tikus Rattus sp.; (a) bekas gigitan pada buah nanas, (b) bagian yang dilingkari menunjukkan hilangnya buah nanas dari tanamannya, (c) lubang sarang tikus.

Pada kebun pengamatan, ditemukan tanah bekas galian tikus (Gambar 14.c). Hal ini dikarenakan tikus memiliki kemampuan menggali (digging) untuk membuat sarang yang kedalamannya tidak melebihi 50 cm. Sistem sarang di dalam tanah ini sering diperpanjang oleh tikus dengan membuat lorong-lorong tambahan saling berhubungan dengan beberapa pintu alternatif, terutama bila populasi meningkat. Tikus mampu menyerang buah nanas pada bagian ujung batang, karena tikus memiliki kemampuan memanjat (climbing). Telapak kaki tikus ditunjang dengan adanya footpad (tonjolan pada kaki), cakar yang berguna

b

untuk memperkuat pegangan, serta ekor sebagai alat keseimbangan untuk memanjat. Kemampuan tikus untuk mengeratlah yang menyebabkan kerusakan pada tanaman. Beberapa komoditas hortikultura buah yang pernah dilaporkan mendapat gangguan tikus adalah nanas dan salak dengan intensitas yang sangat rendah. Buah nanas yang terserang oleh tikus ini (Gambar 15) terjadi terutama di pertanaman nanas yang terletak di dekat pemukiman warga atau sawah dan ladang. Jenis tikus yang menyerang yaitu Rattus argentiventer, R. rattus, R.

exulans, dan R. tiomanicus (Priyambodo 2003).

Gambar 15 Tikus Rattus sp.

Monyet Ekor Panjang Macaca fascicularis (Primata: Cercopithecidae) Persentase tanaman terserang hama monyet ekor panjang (M. fascicularis) sebesar 20%. Gejala serangan banyak sekali ditemukan di daerah kaki gunung Kelud di tepi jurang di Desa Sugihwaras, karena daerah tersebut berbatasan dengan hutan alami habitat M. fascisularis. Monyet ini menyerang tanaman nanas umur sedang dan tua. Gejala yang bekas gigitan pada buah nanas (Gambar 16.a), tidak adanya buah nanas pada tanaman (Gambar 16.b), dan tercabutnya tanaman nanas (Gambar 16.c).

Macaca merupakan hewan omnivora. Makanan Macaca yaitu biji-bijian,

pucuk-pucuk, serangga, kepiting, kodok, kadal, moluska, dan buah-buahan termasuk nanas. Hal tersebut merupakan salah satunya alasan M. fascicularis

berperan sebagai hama buah nanas. Persentase bagian tumbuhan yang dimakan oleh M. fascicularis yaitu buah 70,37%, daun/pucuk 20,37%, dan batang/kulit 9,26%. Bagian tumbuhan yang paling disukai M. fascicularis untuk dimakan yaitu buah seperti yang terjadi pada tanaman nanas (Napier & Napier 1985; Mukhtar 1982).

Gambar 16 Gejala serangan monyet ekor panjang; (a) bekas gigitan pada buah nanas, (b) bagian yang dilingkari menunjukkan hilangnya buah nanas dari tanamannya, (c) tanda panah menunjukkan pertanaman nanas yang rusak akibat dicabut oleh M. fascicularis.

M. fascicularis (Gambar 17) berwarna coklat dengan bagian perut

berwarna lebih muda dan seringkali disertai dengan rambut keputih-putihan yang jelas pada bagian wajah. Tubuh Macaca berukuran sedang. Rambut pada mahkota kepala tersapu ke belakang dari arah dahi. Satwa muda seringkali mempunyai jambul lebih tinggi, sedangkan monyet yang lebih tua mempunyai cambang lebat dan panjang mengelilingi muka. Panjang ekor Macaca bervariasi menurut genusnya. Ekor M. fascisularis berbentuk silindris dan muskular, ditutup oleh rambut-rambut pendek. Panjang ekor melebihi panjang kepala dan badan (Santosa 1993; Napier & Napier 1985).

Macaca merupakan hewan yang hidup berkelompok. Santosa (1993) menyatakan bahwa struktur populasi M. fascicularis didominasi oleh kelompok betina dewasa, jantan dewasa, dan anak-anak dengan proporsi relatif kecil. Ukuran dan tipe kelompok tidak mengalami perubahan secara signifikan. Setiap kelompok tampak satu hirarki sosial yaitu jantan dewasa yang paling tua dan besar merupakan individu paling dominan. Status dominasi ini merupakan indikator besarnya peluang dalam memperoleh makanan maupun betina yang disukai. Proses sosial terjadi karena adanya kebutuhan seksual (kopulasi),

kesehatan (grooming), dan keamanan (ancaman pemangsaan). Suatu kelompok yang sudah terbentuk cenderung bersama-sama dalam melakukan penjelajahan dan terbentuk sistem status sosial.

Gambar 17 Monyet ekor panjang (M. fascicularis); (a) ciri khas monyet ekor panjang dengan panjang ekor melebihi panjang kepala serta tubuhnya dan memiliki jambul, (b) M. fascicularis yang sedang memakan buah nanas.

M. fascicularis bersifat diurnal, aktivitasnya lebih banyak dilakukan di atas

tanah (terestrial) dibandingkan dengan di pohon, namun tidur di atas pohon dilakukan untuk menghindari pemangsa. Salah satu faktor fisik yang mempengaruhi kehidupan M. fascicularis yaitu temperatur. Temperatur terendah berkisar antara 23°-24° C dan tertinggi berkisar antara 29°-30° C (Santosa 1993; Mukhtar 1982). Kisaran suhu ini sesuai dengan suhu rata-rata harian Desa Sugihwaras yaitu 27° C.

Habitat Macaca secara umum tersebar dari mulai hutan hujan tropika, hutan musim, dan rawa mangrove sampai hutan montane di Himalaya, karena hewan ini memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik. Mereka dapat ditemukan di Gibraltar, Afghanistan, Cina, Jepang, Filipina, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera (Napier & Napier 1985). Habitat M. fascisularis di Desa Sugihwaras terdapat di hutan alami di kaki Gunung Kelud (Gambar 18).

Gambar 18 Habibat M. fascicularis

Berikut merupakan Tabel 2 dan 3 yang menyajikan persentase tanaman terserang Lepidiota sp. dan D. brevipes berdasarkan umur tanaman (muda, sedang, dan tua) dan tiga desa contoh yang diamati (Sempu, Sugihwaras, dan Manggis) yang telah diolah menggunakan software SAS 9.1.3 dengan tiga kelompok ulangan dan uji lanjut Duncan α=5%.

Tabel 2 Persentase tanaman terserang Lepidiota sp. dan D. brevipes pada tanaman nanas berumur muda, sedang, dan tua di Kecamatan Ngancar

Hama Tanaman terserang (%)

Muda Sedang Tua

Uret Lepidiota sp. (Coleoptera; Scarabaeidae) 0,00A 11,11A 0,00A Kutu putih D. brevipes (Hemiptera;

Pseudococcidae) 15,56A 2,96A 14,08A

aAngka pada baris yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan

uji Duncan pada α = 0.05

*Tingkat serangan kutu putih hanya diamati pada tanaman yang bergejala PMWaV

Tabel 3 Persentase tanaman terserang Lepidiota sp. dan D. brevipes di tiga desa (Sempu, Sugihwaras, dan Manggis) di Kecamatan Ngancar

Hama Tanaman terserang (%)

Sempu Sugihwaras Manggis Uret Lepidiota sp. (Coleoptera; Scarabaeidae) 0,00a 0,00a 11,11a Kutu putih D. brevipes (Hemiptera;

Pseudococcidae) 11,11a 12,59a 15,55a

a

Angka pada baris yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji Duncan pada α = 0.05

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nyata pada kedua tabel tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan terlihat bahwa hama uret Lepidiota sp. lebih banyak menyerang tanaman berumur muda. Persentase tanaman terserang hama uret Lepidiota sp. paling tinggi terjadi di Desa Manggis, karena uret merupakan hama endemik di daerah ini. Hama kutu putih D. brevipes lebih banyak menyerang tanaman berumur muda. Persentase tanaman terserang hama kutu putih D. brevipes paling tinggi terjadi di Desa Manggis.

Gejala Hama Lainnya yang Belum Teridentifikasi

Pada kebun pengamatan juga ditemukan gejala serangan hama yang belum teridentifikasi. Gejala serangan hama ini terjadi di Desa Manggis pada tanaman yang sudah berbuah. Gejala tersebut berupa gigitan pada buah nanas (Gambar 19.b), hilangnya buah nanas pada tanaman, serta ditemukannya kotoran (Gambar 19.a) dan lubang sarang dari hama tersebut (Gambar 19.c). Ukuran kotoran tersebut lebih besar dari kotoran tikus. Ukurannya yaitu panjang sekitar 2,2 cm dan lebar 1 cm. Persentase tanaman yang terserang hama ini yaitu sebesar 13,33%. Hama ini diduga termasuk ke dalam jenis mamalia, karena dilihat dari bekas gigitannya pada buah nanas yang terserang.

Gambar 19 Gejala hama lain yang belum teridentifikasi; (a) kotoran hama tersebut, (b) bekas gigitan pada buah nanas, (c) lubang sarang hama tersebut.

a

b

Penyakit pada Tanaman Nanas di Kecamatan Ngancar

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, selain ditemukan hama juga ditemukan beberapa beberapa penyakit pada tanaman nanas di Kecamatan Ngancar, yaitu:

1. Penyakit layu/Mealybug Wilt of Pineapple (MWP) 2. Busuk pangkal batang (base rot)

3. Bercak kelabu (gray leaf spot) 4. Hawar daun (leaf blight) 5. Alga hijau (green algae) 6. Gejala penyakit D 7. Gejala penyakit E 8. Gejala penyakit H 9. Gejala penyakit L

Penyakit layu/Mealybug Wilt of Pineapple (MWP)

Penyakit layu (MWP) merupakan salah satu penyakit penting yang perlu dikendalikan di pertanaman nanas di Kecamatan Ngancar. Berdasarkan hasil wawancara, MWP baru menjadi trending topic pada 2 tahun terakhir ini. Petani setempat menyebut MWP dengan sebutan virus kuning.

Menurut Amalia (2008) berdasarkan penelitian di Subang, akibat penyakit ini petani mengalami kerugian ekonomi yang nyata (signifikan). Ketika tingkat serangan kurang dari 37%, keuntungan petani berkurang 5%. Sedangkan pada tingkat serangan di atas 40% mengakibatkan kerugian yang lebih besar, yaitu mencapai 45%. Ambang tindakan yang disebabkan oleh MWP adalah pada saat kejadian penyakit (KP) sebesar 32,59%.

Penyakit ini disebabkan oleh PMWaV (Pineapple Mealybug

Wilt-associated Virus). Gejala tampak yaitu bagian daun layu berwarna kuning kemerahan secara sistemik (Gambar 20). Selain itu ditemukan kutu putih D.

brevipes pada bagian akar tanaman yang berperan sebagai vektor PMWaV.

Hidayat (2006) menyatakan bahwa gejala yang ditimbulkan pada kultivar nanas Queen yaitu daun berubah warna menjadi kuning, oranye, mati ujung daun, layu kering, keriting, dan melengkung ke bawah. MWP memiliki gejala yang

sangat khas. Gejala yang terlihat berupa daun berwarna kuning hingga kemerahan, melengkung ke bawah dan layu mulai dari ujung, ujung daun nekrotik. Pada serangan lanjut, tanaman menjadi mati akibat pertumbuhan akar terhambat sehingga tidak mampu menyerap unsur hara dari tanah dan terjadi kematian daun sehingga menganggu proses fotosintesis (Collins 1968; Nainggolan 2006; Damanik 2008). Hal ini sama dengan gejala yang ditemukan pada tanaman nanas di Kecamatan Ngancar.

Berdasarkan penelitian Novianti (2008), penyakit layu dapat menyebabkan: (a) penurunan bobot akar sebesar 39,49%, (b) penurunan kualitas buah, seperti penurunan bobot buah mencapai 62,11%, serta (c) penurunan diameter buah 17,65%, dan panjang buah sebesar 26,90%. Namun, buah dari tanaman yang terserang MWP ini tetap manis seperti buah tanaman yang sehat.

Akibat akhir dari serangan penyakit layu ini adalah penurunan bobot tajuk tanaman karena kandungan air yang semakin sedikit. Pengaruh penyakit layu ini juga akan mengurangi bobot buah nanas yang dihasilkan. Seperti diketahui, ukuran buah sangat ditentukan oleh hasil fotosintat karbohidrat. Hasil fotosintesis atau asimilasi karbon sangat ditentukan dari jumlah daun yang sehat. Dengan demikian bobot, panjang, dan diameternya tidak akan bertambah, namun buah tetap menjadi matang. Buah akan tetap kecil dan tidak laku untuk dipasarkan.

Tidak ada perbedaan gejala yang signifikan menurut stadia tanaman. Tingkat keparahan penyakit kebih dipengaruhi oleh konsentrasi virus di tanaman dibandingkan dengan keberadaan kutu putih. Infestasi dan infeksi kutu putih dapat mempercepat kemunculan gejala (Juarsa 2005; Nainggolan 2006). Keunikan pada gejala virus ini yaitu adanya proses penyembuhan (recovery). Proses recovery terjadi ketika tanaman sudah menampakkan gejala. Beberapa minggu kemudian gejala tersebut berkurang dan akhirnya menghilang. Daun kembali hijau seperti halnya tanaman sehat. Hal ini terjadi pada tanaman nanas uji kultivar Queen (Hidayat 2006).

Gambar 20 Gejala MWP; (a) tanaman tampak layu sistemik, (b) gejala MWP di lapangan, (c) warna daun kuning kemerahan.

Busuk Pangkal Batang (Base Rot)

Patogen dari penyakit busuk pangkal batang yaitu cendawan Ceratocystis

paradoxa, namun pada saat identifikasi ditemukan konidia cendawan

Thielaviopsis sp. yang merupakan fase anamorf dari C. paradoxa. Gejala penyakit ini yaitu daun bagian bawah yang menguning, layu, serta bagian pangkal batang yang membusuk berwarna coklat (Gambar 21).

Menurut Semangun (2007), gejala dapat timbul pada batang, pangkal daun, buah dan bibit. Gejala yang tampak yaitu pada pangkal bibit nanas terjadi busuk lunak yang berwarna coklat meluas ke atas (daun-daun). Hal ini terjadi pada saat sebelum atau sesudah bibit dipindah ke lapang. Bagian daun timbul bercak-bercak putih kekuningan atau coreng-coreng (streak) yang melebar dan pendek. Buah matang yang terinfeksi membusuk, berwarna kuning, lalu berubah menjadi hitam mulai dari bidang potongan tangkai dan mengeluarkan bau yang khas. Kerugian terbesar yang diakibatkannya yaitu pada saat buah setelah dipetik. Menurut Adisa (2007), telah terdeteksi poduksi enzim hidrolitik pada C. paradoxa yang menginfeksi nanas.

Patogen ini hanya dapat menginfeksi melalui luka, baik luka pemotongan maupun karena penanganan yang kasar. Bibit-bibit yang mempunyai bidang

a

b

potongan yang cukup besar pada pangkalnya, sangat rentan terhadap penyakit, terutama jika banyak hujan (Semangun 2007).

Gambar 21 Gejala busuk pangkal batang; (a) bagian pangkal batang membusuk berwarna kecoklatan, (b) daun bagian bawah tanaman menguning, (c) bagian yang dilingkari merupakan konidia Thielaviopsis sp.

Berdasarkan hasil pengamatan, penyakit busuk pangkal batang memiliki tingkat keparahan penyakit paling tinggi pada tanaman nanas berumur sedang, namun lebih banyak menginfeksi pada tanaman muda.

Bercak Kelabu (Gray Leaf Spot)

Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Pestalotia sp. Gejala yang tampak yaitu bagian daun terdapat bercak berwarna putih kecoklatan (kelabu) dengan bentuk yang tidak teratur (Gambar 22). Berdasarkan hasil pengamatan, penyakit ini lebih banyak menyerang tanaman tua dengan tingkat keparahan penyakit yang paling tinggi.

a

b

Gambar 22 Gejala bercak kelabu; (a) bagian yang dilingkari merupakan konidia

Pestalotia sp., (b) bercak berwarna kelabu pada daun, (c) gejala

bercak kelabu di lapangan.

Pestalotia sp. merupakan patogen sekunder yang saprob pada jaringan

mati serta parasit lemah yang menginfeksi luka, baik itu luka mekanis pada kondisi lembab. Penularan patogen ini dapat dibantu oleh air. Selain nanas, patogen ini juga menyebabkan penyakit bercak daun kelabu pada pinus dan teh (CABI 2007).

Hawar Daun (Leaf Blight)

Gejala penyakit hawar daun yaitu terdapat bercak-bercak kuning yang membulat pada daun (Gambar 23). Gejala ini merupakan gejala awal dari hawar daun. Bercak akan meluas dan berwarna kecoklatan. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Cladosporium sp. Tanaman nanas berumur muda lebih rentan terhadap penyakit ini dibandingan dengan tanaman berumur sedang dan tua. Menurut Semangun (2007), selain di Indonesia, penyakit hawar daun ini juga dilaporkan di Malaysia.

a

b

Gambar 23 Gejala hawar daun; (a) bercak kuning pada daun, (b) gejala hawar daun di lapangan, (c) tanaman nanas yang terserang hawar daun, (d) konidia Cladosporium sp.

Alga Hijau (Green Algae)/Chlorophyta

Selain cendawan patogen tumbuhan, terdapat alga hijau yang menyerang tanaman nanas di Kecamatan Ngancar. Alga hijau tumbuh pada permukaan daun bagian atas dan tampak seperti bercak-bercak hijau membulat (Gambar 24). Kemungkinan alga hijau ini dapat mengganggu proses fotosintesis tanaman yang menjadi inangnya. Alga hijau banyak ditemukan pada kebun nanas yang ditumpangsarikan dengan pinus. Kondisinya yang lembap di kebun tumpangsari tersebut sangat mendukung pertumbuhan alga.

Alga hijau (green algae) memiliki kloroplas berwarna hijau yang sangat mirip dengan kloroplas tumbuhan. Berbagai spesies alga hijau uniseluler hidup sebagai plankton atau menghuni tanah yang lembap. Beberapa spesies hidup secara simbiotik di dalam eukariota lainnya dan memberikan sebagian produk fotosintetiknya untuk cadangan makanan inangnya (Campbell & Mitchell 2000).

a

c

b

Gambar 24 Gejala alga hijau; (a) gejala alga hijau di lapangan, (b) terdapat bercak-bercak hijau pada daun, (c) gambar mikroskopi alga hijau (mikroskop stereo), (d) Gambar mikroskopi alga hijau (mikroskop

compound).

Penyakit Lainnya yang Belum Teridentifikasi (Penyakit Gejala D, E, H, dan L)

Penyakit gejala D menyerang daun (Gambar 25.a). Gejala yang tampak yaitu bercak putih kekuningan yang menggerombol. Penyakit ini paling banyak menyerang tanaman umur sedang dengan keparahan tertinggi. Penyakit dengan gejala E (Gambar 25.b) yaitu terdapat mosaik pada daun dan apabila diraba, permukaan daun akan terasa tidak merata (mosaik yang menggelembung). Penyakit ini lebih banyak menyerang tanaman tua. Gejala penyakit H yaitu terdapat bercak coklat tidak beraturan pada bagian daun (Gambar 25.c). Kejadian penyakit ini tersebar merata di tiga desa contoh, namun dengan tingkat keparahan yang berbeda. Desa Manggis memiliki tingkat keparahan penyakit gejala E (Gambar 25.d) terendah dibandingkan dengan kedua desa lainnya. Penyakit dengan gejala L juga menyerang daun. Sepintas gejala L ini mirip dengan gejala E, namun perbedaannya mosaik tidak menggelembung seperti pada gejala E.

a b

Gejala penyakit L lebih banyak terjadi di Desa Sugihwaras dan menyerang tanaman berumur tua.

Gambar 25 Gejala penyakit lain yang belum teridentifikasi (bagian yang dilingkari); (a) gejala penyakit D, (b) gejala penyakit E, (c) gejala penyakit H, (d) gejala penyakit L.

a b

Hasil wawancara mengenai penyakit yang sering ditemui, menunjukkan kesamaan dengan hasil pengamatan di lapangan. Namun, terdapat penyakit lain yang ditemukan selain dari hasil wawancara. Berikut merupakan persentase kejadian dan keparahan penyakit berdasarkan umur tanaman (muda, sedang, dan tua) dan desa tiga contoh yang diamati (Sempu, Sugihwaras, dan Manggis) yang disajikan pada Tabel 4, 5, 6, dan 7. Pengolahan data dianalisis menggunakan program SAS 9.1.3 dengan tiga kelompok ulangan dan uji lanjut Duncan α=5%.

Tabel 4 Kejadian penyakit pada tanaman nanas berumur muda, sedang, dan tua di Kecamatan Ngancar

Penyakit Patogen Kejadian penyakit (%)

Muda Sedang Tua

Busuk pangkal batang Thielaviopsis sp. 13,33A 11,85A 7,41A

Bercak kelabu Pestalotia sp. 14,07A 12,59A 14,81A

Hawar daun Cladosporium sp. 19,26A 11,11A 13,34A

Penyakit layu PMWaV 15,56A 2,96A 14,08A

Alga hijau Alga hijau* 0,00A 2,97A 0,00A

Gejala D patogen D* 15,56A 7,41A 14,07A

Gejala E patogen E* 4,45A 8,89B 31,85B

Gejala H patogen H* 2,22A 1,48A 5,56A

Gejala L patogen L* 0,00A 0,00A 1,48A

aAngka pada baris yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan

uji Duncan pada α = 0.05 *Belum teridentifikasi

Tabel 5 Kejadian penyakit pada tanaman nanas di tiga desa contoh (Sempu, Sugihwaras, dan Manggis) di Kecamatan Ngancar

Penyakit Patogen SempuKejadian penyakit (%)Sugihwaras Manggis Busuk pangkal batang Thielaviopsis sp. 14,07a 4,45a 14,07a

Bercak kelabu Pestalotia sp. 20,00a 11,11a 10,37a

Hawar daun Cladosporium sp. 32,59a 7,41b 3,71b

Penyakit layu PMWaV 11,11a 12,59a 15,55a

Alga hijau Alga hijau* 1,48a 1,48a 0,00a

Gejala D patogen D* 20,00a 7,41a 9,63a

Gejala E patogen E* 20,00a 10,37a 14,81a

Gejala H patogen H* 3,71a 3,33a 2,22a

Gejala L patogen L* 0,00a 1,48a 0,00a

aAngka pada baris yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan

uji Duncan pada α = 0.05 *Belum teridentifikasi

Tabel 6 Keparahan penyakit pada tanaman nanas berumur muda, sedang, dan tua di Kecamatan Ngancar

Penyakit Patogen Keparahan penyakit (%)

Muda Sedang Tua

Busuk pangkal batang Thielaviopsis sp. 7,11a 7,52a 4,00a

Bercak kelabu Pestalotia sp. 2,82a 2,67a 3,11a

Hawar daun Cladosporium sp. 3,85a 2,52a 2,81a

Penyakit layu PMWaV 15,56a 2,96a 14,08a

Alga hijau Alga hijau* 0,00a 0,59a 0,00a

Gejala D patogen D* 4,59a 6,67a 3,41a

Gejala E patogen E* 1,19a 2,96b 9,92b

Gejala H patogen H* 0,44a 0,30a 0,89a

Gejala L patogen L* 0,00a 0,00a 0,74a

aAngka pada baris yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan

uji Duncan pada α = 0.05 *Belum teridentifikasi

Tabel 7 Keparahan penyakit pada tanaman nanas di tiga desa contoh (Sempu, Sugihwaras, dan Manggis) di Kecamatan Ngancar

Penyakit Patogen Keparahan penyakit (%)

Sempu Sugihwaras Manggis Busuk pangkal batang Thielaviopsis sp. 8,29a 2,37a 7,96a

Bercak kelabu Pestalotia sp. 4,30a 2,22a 2,07a

Hawar daun Cladosporium sp. 6,81a 0,89b 1,47b

Penyakit layu PMWaV 11,11a 12,59a 15,55a

Alga hijau Alga hijau* 0,30a 0,30a 0,00a

Gejala D patogen D* 5,78a 7,11a 3,41a

Gejala E patogen E* 4,45a 4,00a 5,62a

Gejala H patogen H* 0,74a 0,74a 0,15a

Gejala L patogen L* 0,00a 0,74a 0,00a

aAngka pada baris yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan

uji Duncan pada α = 0.05 *Belum teridentifikasi

Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat bahwa kejadian dan keparahan penyakit gejala E banyak dijumpai pada tanaman sedang dan tua. Sedangkan kejadian dan keparahan penyakit hawar daun banyak ditemukan di Desa Sempu. Hal ini dikarenakan jarak tanam nanas di Desa Sempu lebih rapat dibandingkan dengan jarak tanam di Desa Sugihwaras dan Manggis. Selain itu, asal bibit yang digunakan juga mempengaruhi tingkat kejadian dan keparahan penyakit. Bibit yang digunakan para petani sebagian besar berasal dari hasil tanaman sebelumnya yang juga telah terinfeksi oleh patogen. Dengan demikian, tanaman baru memiliki potensi untuk terserang penyakit.

Hama dan Penyakit pada Kultivar Nanas Smooth Cayenne-Master Diamond 2 (SC-MD 2)

Kulivar nanas Smooth Cayenne-Master Diamond 2 (SC-MD2) merupakan kultivar nanas baru yang diintroduksi di Kecamatan Ngancar. Kultivar ini ditanam di satu petak kebun di Desa Sugihwaras dan diberi dua jenis perlakuan. Perlakuan yang diberikan yaitu menggunakan mulsa plastik dan tanpa mulsa plastik.

Setelah dilakukan pengamatan, terdapat gejala MWP dan kutu putih D.

brevipes yang merupakan vektor dari PMWaV. Kondisi tanaman yang menggunakan mulsa berukuran lebih kecil dibandingkan dengan kondisi tanaman tanpa mulsa (Gambar 26.a). Tanaman tanpa mulsa dapat tumbuh dengan ukuran normal (Gambar 26.b). Hal ini dikarenakan tanah yang menggunakan mulsa memiliki temperatur yang lebih tinggi, sehingga populasi kutu putih lebih banyak. Berdasarkan penelitian Masdiyawati (2008), bahwa kutu putih di akar memiliki korelasi positif dengan semut dan temperatur. Sehingga penyakit MWP lebih parah telihat pada tanaman yang menggunakan mulsa.

Gambar 26 Gejala MWP pada kultivar SC-MD2; (a) gejala MWP pada kultivar SC-MD2 di kebun percobaan, terlihat kondisi tanaman yang menggunakan mulsa plastik bergejala lebih parah dan berukuran lebih kecil dibandingkan dengan tanaman tanpa mulsa, (b) daun menguning, menggulung ke bawah, dan tanaman layu sistemik.

Menurut Hidayat (2006), gejala MWP pada nanas kultivar Smooth

Cayenne setelah diinkubasi PMWaV yaitu daun berubah warna menjadi kuning

oranye, mati ujung daun, layu kering, keriting, dan melengkung ke bawah. Hal

ini sama halnya dengan gejala yang tampak pada kultivar SC-MD2 di Desa Sugihwaras. Gejala MWP menyerang hampir seluruh tanaman nanas kultivar ini di kebun uji coba.

Kultivar Smooth Cayenne memang lebih rentan daripada kultivar Queen yang lebih resisten terhadap hama penyakit. Nakasone & Paull (1998) menyatakan bahwa, kultivar ini rentan terhadap kutu putih dan nematoda. Pernyataan ini terbukti dengan ditemukannya kutu putih nanas kultivar SC-MD2 yang diintroduksi di Kecamatan Ngancar (Gambar 27).

Hasil Sweeping Serangga

Proses sweeping bertujuan untuk mengetahui kekayaan arthropoda yang terdapat di pertanaman nanas. Hasil menunjukkan bahwa pertanaman nanas di Kecamatan Ngancar memiliki kekayaan arthropoda yang sangat rendah. Berikut merupakan Tabel 8 yang menyajikan hasil akumulatif kekayaan spesies arthropoda hasil sweeping (Gambar 28).

Tabel 8 Kekayaan spesies arthropoda hasil sweeping

Serangga Jumlah

Anoplolepis sp. (Hymenoptera: Formicidae) 3

Tapinoma sp. (Hymenoptera: Formicidae) 2

Leptosia nina (Lepidoptera: Pieridae) 1

Nysius sp. (Hemiptera: Lygaeidae) 1

Curculionidae spesies 1* 1

Curculionidae spesies 2* 1

Diptera (Syrphidae) spesies 1* 1

Diptera spesies 2* 1

Diptera spesies 3* 1

Laba-laba (Aranaea: Thomisidae) spesies 1* 1 Laba-laba (Aranaea: Salticidae) spesies 2* 1 *Belum teridentifikasi

Gambar 28 Arthropoda hasil sweeping; (a) Anoplolepis sp., (b) Tapinoma sp., (c)

Leptosia nina, (d) Nysius sp., (e) Curculionidae spesies 1, (f)

Curculionidae spesies 2, (g) Diptera (Syrphidae) spesies 1, (h) Diptera spesies 2, (i) Diptera spesies 3, (j) Laba-laba (Thomisidae) spesies 1, (k) Laba-laba (Salticidae) spesies 2

Semut Anoplolepis sp. (Gambar 28.a) dan Tapinoma sp. (Gambar 28.b) dapat berpotensi dalam penyebaran hama yaitu kutu putih D. brevipes. Menurut Aeni (2009), semut membantu keberhasilan hidup koloni kutu putih dengan cara

a b c

d e f

g h i

memakan embun madu yang dihasilkan oleh kutu putih dan dapat melindungi kutu putih dari musuh alaminya. Semut Paratrechina sp. mampu memindahkan

D. brevipes dari populasinya pada buah kaboca ke tanaman nanas (Sartiami 2006).

Menurut Pena et al. (2002), Nysius sp. (Gambar 28.d) berpotensi sebagai hama sekunder pada tanaman nanas. Hama ini menyerang bagian buah dan daun. Beberapa spesies dari famili Curculionidae (Gambar 28.e dan 28.f) juga berpotensi sebagai hama pada tanaman nanas yang menyerang bagian buah, batang, akar, dan daun. Beberapa spesies ini memiliki status occasional pest (hama yang muncul dan merugikan kadang-kadang saja), hama sekunder, sampai hama penting.

Lalat Syrphidae (Gambar 28.g), laba-laba Thomisidae (Gambar 28.j) dan Salticidae (Gambar 28.k) mampu berpotensi sebagai predator. Keberadaan predator ini sangat berperan penting dalam pengendalian hama secara biologis sebagai musuh alami (natural enemy).