2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sumberdaya Ikan Pelagis BesarTuna merupakan anggota famili Scombridae. Dilihat dari ukurannya, terdapat dua jenis tuna yang biasa dijumpai di Indonesia yaitu kelompok tuna besar dan tuna kecil. Beberapa jenis tuna besar yang selama ini banyak dijumpai adalah tuna sirip kuning (Thunnus albacares), tuna mata besar (Thunnus obesus), albakora (Thunnus alalunga) dan tuna sirip biru selatan (Thunnus maccoyii). Selain itu ada jenis tuna yang berukuran relatif kecil yang terdiri dari cakalang (Katsuwonus pelamis) dan tongkol (Auxis sp.).

Tuna merupakan ikan perenang cepat dan hidup bergerombol membentuk schooling, terutama pada waktu mencari makan. Tuna mampu berenang dengan kecepatan hingga 50 km/jam, karena kecepatan renangnya yang relatif tinggi inilah menyebabkan tuna memerlukan ruang gerak yang luas. Beberapa jenis tuna bahkan melakukan migrasi melintasi samudera dan mencirikannya sebagai highly migratory species. Nakamura (1969) menyatakan bahwa penyebaran tuna tidak dipengaruhi perbedaan garis bujur (longitude) maupun oleh perbedaan garis lintang (latitude). Di samudera Hindia dan Atlantik, tuna menyebar antara garis lintang 40o LU dan 40o LS (Collette and Nauen, 1983).

2.1.1 Biologi tuna mata besar (Bigeye tuna)

Tuna mata besar termasuk jenis tuna besar, sirip dada cukup panjang pada individu yang besar dan menjadi sangat panjang pada individu yang sangat kecil. Warna bagian bawah dan perut putih, garis sisi pada ikan yang hidup seperti sabuk berwarna biru membujur sepanjang badan, sirip punggung pertama berwarna kuning terang, sirip punggung kedua dan sirip dubur berwarna kuning muda, jari-jari sirip tambahan (finlet) berwarna kuning terang, dan hitam pada ujungnya. Panjang cagak maksimum lebih dari 200 cm, pada umumnya 180 cm.

Ukuran layak tangkap pada ikan dimulai pada saat ikan telah dewasa mencapai ukuran tertentu dan telah memijah untuk pertama kali (length at first maturity – Lm). Terdapat beberapa hasil penelitian tentang ukuran pertama kali matang gonad (Lm) ikan tuna mata besar dengan hasil yang bervariasi. Menurut

Nugraha dan Mardlijah (2006) bahwa ukuran Lm tuna mata besar di Laut Banda untuk ikan jantan 146,1 cm dan betina 133,5 cm. Nootmorn (2004) di Western Indian Ocean untuk Lm jantan 86,85 cm dan betina 88,08 cm. Farley et al. (2003) di Samudera Hindia Lm ikan tuna mata besar 102,4 cm. Sedangkan pada Fish base ukuran Lm berkisar 100 – 125 cm.

Fukofuka dan Itano (2006), menyatakan bahwa tuna mata besar mempunyai ciri-ciri luar sebagai berikut :

• Sirip ekor mempunyai lekukan yang dangkal pada pusat celah sirip ekor. • Setelah dewasa matanya relatif besar dibandingkan dengan tuna yang lain. • Profil badan seluruh bagian dorsal dan ventral melengkung secara merata. • Sirip dada pada ikan dewasa, 1/4 - 1/3 kali fork length (FL).

• Sirip dada pada ikan yuwana lebih panjang dan selalu melewati belakang sebuah garis yang digambar di antara tepi-tepi anterior sirip punggung kedua dan sirip anal.

• Ikan-ikan < 75 cm (10 kg) mempunyai sirip dada yang lebih panjang dari pada tuna sirip kuning dari ukuran-ukuran yang sebanding.

• Ikan-ikan yuwana sering mempunyai 7-10 strip-strip yang berwarna putih dan tidak terputus-putus, menyilang tegak lurus pada sisi-sisi bagian bawah, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tuna sirip kuning.

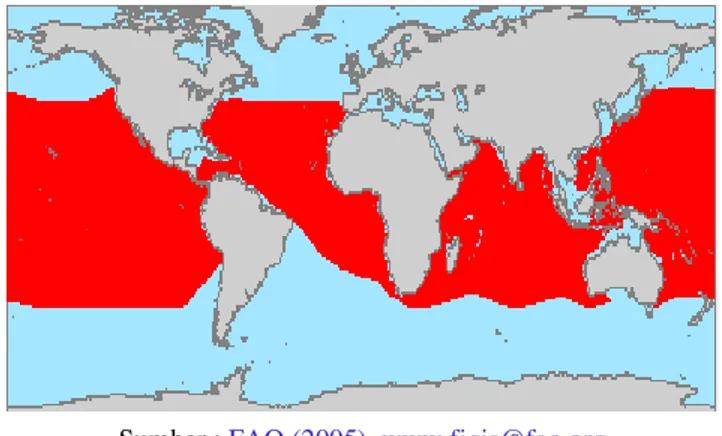

Sumber : FAO (2005),www.figis@fao.org Gambar 2 Tuna mata besar (Thunnus obesus).

Di Indonesia, daerah penyebaran tuna, termasuk tuna mata besar, secara horisontal meliputi perairan barat dan selatan Sumatera, selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Laut Banda dan sekitarnya, Laut Sulawesi dan perairan barat

Papua. Semua jenis tuna terdapat di Indonesia kecuali tuna sirip biru utara dan tuna sirip hitam, karena tuna sirip biru utara menghuni Samudera Pasifik dan Atlantik, sedangkan tuna sirip hitam hanya terdapat di Samudera Atlantik (Uktolseja, 1988).

Sumber : FAO (2005), www.figis@fao.org

Gambar 3 Peta penyebaran tuna mata besar di dunia. Klasifikasi tuna mata besar (Saanin, 1986) :

Kingdom : Animalia Sub Kingdom : Metazoa Phylum : Chordata Sub phylum : Vertebrata Class : Pisces Sub Class : Teleostei Ordo : Percomorphi Sub ordo : Scombroidae

Family : Scombridae Genus : Thunnus

Species : Thunnus obesus

2.1.2 Biologi tuna sirip kuning (yellowfin tuna)

Tuna sirip kuning kuning adalah spesies oseanik yang ditemui dibawah dan diatas termoklin, pada suhu 18-31°C. Distribusi vertikal mereka nampak dipengaruhi oleh struktur panas dari kolom air, seperti yang ditunjukkan pada korelasi antara mudah tertangkapnya ikan oleh purse seine, kedalaman dari mixed

layer, dan kekuatan dari gradien suhu pada termoklin. Banyak dari mereka umumnya ditemui di bagian atas dari kedalaman 100 meter pada kolom air di area dimana cukup oksigen. Dibawah termoklin kandungan oksigen sangat rendah biasanya dibawah 2 ml/l sehingga ikan perenang cepat ini jarang ditemukan. Mereka biasanya bergerombol sesuai ukuran baik bersama spesies sejenis maupun dengan spesies lain.

Terdapat beberapa hasil penelitian tentang ukuran pertama kali matang gonad (Lm) ikan tuna sirip kuning dengan hasil yang bervariasi. Menurut Mardlijah (2008) bahwa ukuran Lm tuna sirip kuning di Perairan Marisa (Sulawesi Utara) untuk ikan betina 94,8 cm dengan kisaran 89,2 – 100,9 cm. Zubaidi (1994) di Perairan Maluku untuk Lm jantan 118,7 cm dan betina 113 cm. Sedangkan pada Fish base ukuran Lm berkisar 107,5 cm.

Fukofuka dan Itano (2006) menyatakan ciri-ciri morfologi tuna sirip kuning adalah sebagai berikut :

Morfologi badan

• Badan memanjang dengan ekor panjang.

• Garis besar badan datar antara sirip punggung kedua dengan sirip ekor, dan antara sirip anal dengan sirip ekor.

Tanda-tanda Badan

• Pola chevron yang mencolok dari garis-garis yang berwarna keperakan yang jaraknya berdekatan.

• Garis-garis penuh yang diselang-selingi dengan baris-baris dari titik-titik. • Pola garis meluas dari ekor, ke arah depan sampai di bawah sirip dada dan

ke atas garis tengah sisi.

Badan bagian anterior di bawah dada tuna sirip kuning

• Pita-pita mencolok berselang-seling mengarah ke depan dan bawah sirip dada.

• Batas pemisah antara daerah bertanda dan tidak bertanda sangat jelas. Pewarnaan

• Tuna sirip kuning segar memperlihatkan suatu pita pada tengah sisi berwarna kuning terang.

• Punggung berwarna hitam gelap, terpisah dari warna emas oleh suatu pita biru tipis.

• Sirip-sirip kuning sampai kekuning-kuningan, sirip anal kadang-kadang tersepuh dengan perak.

• Bagian sisi dan perut putih keperakan. Panjang sirip dada

• Sirip dada pendek, hanya mencapai sirip punggung kedua. • Sirip dada lebih tebal, lebih kaku dan membulat pada ujungnya. Morfologi kepala dan mata

• Panjang dan lebar kepala versus panjang cagak lebih pendek dari bigeye • Garis tengah mata lebih kecil dibandingkan dengan tuna mata besar pada

panjang cagak yang sama. Sirip ekor

• Bagian pusat dari tepi ”trailing” membentuk lekukan yang nyata. • Ada dua punggung menonjol yang membentuk lekukan V atau M. Pewarnaan pada finlet

• Kuning terang tidak ada warna hitam pada pinggir-pinggirnya.

Sumber : FAO (2005), www.figis@fao.org

Gambar 4 Tuna sirip kuning (Thunnus albacares).

Kedalaman renang tuna sirip kuning bervariasi tergantung jenisnya. Umumnya tuna dan cakalang dapat tertangkap di kedalaman 0-400 meter. Salinitas perairan yang disukai berkisar 32-35 ppt atau di perairan oseanik. Suhu perairan berkisar 17-31 oC. Tuna sirip kuning (Thunnus albacares) tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia. Panjang dapat mencapai lebih dari 2 meter

(Uktolseja et al., 1991). Jenis ini menyebar di perairan dengan suhu yang berkisar antara 17-31 oC dengan suhu optimum yang berkisar antara 19-23 oC (Nontji, 1987), sedangkan suhu yang baik untuk kegiatan penangkapan berkisar antara 20-28 oC (Uda, 1952 dalam Laevastu dan Hela, 1970).

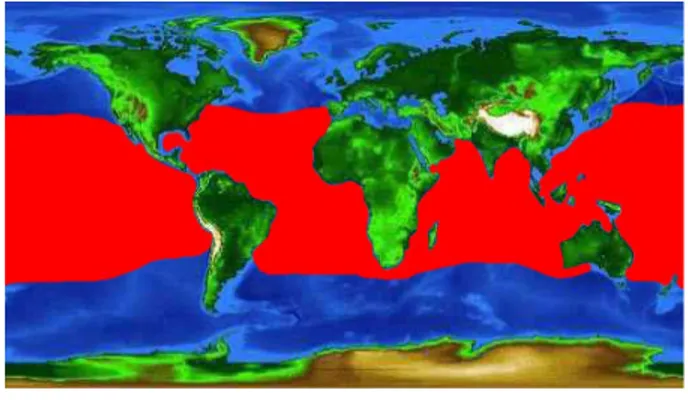

Pergerakan migrasi kelompok ikan sirip kuning di wilayah perairan Indonesia mencakup wilayah perairan pantai, teritorial dan Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) Indonesia. Keberadaan mereka di suatu perairan sangat bergantung pada beberapa hal yaitu kondisi hidro-oseanografi perairan. Pada wilayah perairan ZEE Indonesia, migrasi jenis ekor kuning di perairan Indonesia merupakan bagian dari jalur migrasi tuna dunia karena wilayah Indonesia terletak pada lintasan perbatasan perairan antara samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Spesies sirip kuning yang berukuran besar biasanya bergerombol dengan lumba-lumba. Ikan ini mendiami perairan yang hangat di Atlantik, Pasifik, dan Laut Indian. Di Atlantik Barat spesies ini ditemukan dari Massechusetts sampai Brazil, termasuk Teluk Meksiko dan Caribean. Migrasi tuna sirip kuning di Pasifik terjadi terus menerus antara Pasifik Timur dan Barat maupun Pasifik Utara dan Selatan.

Sumber : FAO (2005), www.figis@fao.org

Gambar 5 Peta penyebaran tuna sirip kuning di dunia. Klasifikasi tuna sirip kuning (Collete and Nauen, 1983) : Kingdom : Animalia

Sub Kingdom : Metazoa Phylum : Chordata Sub phylum : Vertebrata Class : Pisces

Sub Class : Teleostei Ordo : Percomorphi Sub ordo : Scombroidae

Family : Scombridae Genus : Thunnus

Species : Thunnus albacores

2.1.3 Biologi cakalang (Katsuwonus pelamis)

Cakalang termasuk jenis ikan tuna dalam famili Scombridae, spesies Katsuwonus pelamis. Collete and Nauen (1983) menjelaskan ciri-ciri cakalang yaitu tubuh berbentuk fusiform, memanjang dan agak bulat, tapis insang (gill rakes) berjumlah 53- 63 pada helai pertama. Mempunyai dua sirip punggung yang terpisah. Pada sirip punggung yang pertama terdapat 14-16 jari-jari keras, jari-jari lemah pada sirip punggung kedua diikuti oleh 7-9 finlet.

Sirip dada pendek, terdapat dua flops diantara sirip perut. Sirip anal diikuti dengan 7-8 finlet. Badan tidak bersisik kecuali pada barut badan (corselets) dan lateral line terdapat titik-titik kecil. Bagian punggung berwarna biru kehitaman (gelap) disisi bawah dan perut keperakan, dengan 4-6 buah garis-garis berwarna hitam yang memanjang pada bagian samping badan.

Cakalang sering disebut skipjack tuna termasuk ikan perenang cepat dan mempunyai sifat makan yang rakus, sering bergerombol melakukan ruaya disekitar pulau maupun jarak jauh dan senang melawan arus, ikan ini biasa bergerombol diperairan pelagis hingga kedalaman 200 m. Ikan ini mencari makan berdasarkan penglihatan dan rakus terhadap mangsanya.

Terdapat beberapa hasil penelitian tentang ukuran pertama kali matang gonad (Lm) ikan cakalang dengan hasil yang bervariasi. Menurut Nugraha et al. (2010) bahwa ukuran Lm ikan cakalang di Perairan Tulehu (Ambon) sebesar 40,9 cm. Nikijuluw (2009) menyatakan bahwa di Perairan Samudera Hindia untuk Lm ikan cakalang berkisar antara 41 – 43 cm. Sedangkan pada Fish base ukuran Lm 40 cm dengan kisaran 40 – 45 cm.

Sumber : FAO (2005), www.figis@fao.org

Gambar 6 Cakalang (Katsuwonus pelamis).

Gunarso (1985) menyatakan bahwa suhu yang ideal untuk ikan cakalang antara 26-32 °C, dan suhu yang ideal untuk melakukan pemijahan 28–29 °C dengan salinitas 33% . Sedangkan menurut Jones dan Silas (1962) cakalang hidup pada temperatur antara 16–30 °C dengan temperatur optimum 28 °C.

Karneym (1978) yang diacu dalam Nahib (2008) menyatakan bahwa penyebaran cakalang di Samudera Pasifik terdapat di seluruh daerah tropis, sub tropis dengan batas garis lintang 40° tetapi kepadatan yang memungkinkan diadakan penangkapan dibatasi oleh isotherm 20 °C. Waldron (1962) menyatakan bahwa ikan cakalang masih terdapat pada 40° LS dengan suhu 15 °C, sedangkan penyebaran tropical antara 30° LU sampai 20° LS, akan tetapi fishing ground terbesar berada sepanjang katulistiwa 10° LU dan 10° LS.

Cakalang menyebar luas di seluruh perairan tropis dan subtropis. Penyebaran jenis-jenis tuna dan cakalang tidak dipengaruhi oleh perbedaan garis bujur (longitude) tetapi dipengaruhi oleh perbedaan garis lintang (latitude) (Nakamura, 1969). Di Samudera Hindia dan Samudera Atlantik menyebar di antara 40º LU dan 40º LS (Collete dan Nauen, 1983). Khususnya di Indonesia, tuna hampir didapatkan menyebar di seluruh perairan di Indonesia. Di Indonesia bagian barat meliputi Samudera Hindia, sepanjang pantai utara dan timur Aceh, pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Di Perairan Indonesia bagian timur meliputi Laut Banda Flores, Halmahera, Maluku, Sulawesi, perairan Pasifik di sebelah utara Irian Jaya dan Selat Makasar (Uktolseja et al. 1991).

Sumber : FAO (2005), www.figis@fao.org

Gambar 7 Peta penyebaran cakalang di dunia. Klasifikasi cakalang (Gardieff, 2003) adalah sebagai berikut: Kingdom : Animalia

Sub Kingdom : Metazoa Phylum : Chordata Subphylum : Vertebrata Class : Telestoi Subclass : Acctinopterygii Ordo : Perciformes Subordo : Scombroidei Famili : Scombridae Genus : Katsuwonus Species : katsuwonus pelamis

2.2 Alat Penangkapan Ikan di Sekitar Rumpon

Alat tangkap yang biasa digunakan nelayan Indonesia untuk menangkap jenis ikan pelagis disekitar rumpon baik rumpon laut dangkal maupun laut dalam adalah payang, pukat cincin, jaring insang, huhate, rawai tegak, dan pancing tonda (Subani dan Barus, 1988) dan (Yusfiandayani, 2004).

Lebih lanjut Yusfiandayani (2004) menyatakan bahwa pukat cincin merupakan alat tangkap yang efektif untuk menangkap ikan di sekitar rumpon yang mana hanya alat tangkap trawl yang dapat dijadikan alat tangkap pembanding dalam keefektifannya menangkap ikan.

Berdasarkan SK Mentan No.51/Kpts/IK.250/1/97, pemanfaatan rumpon di perairan laut dalam di Indonesia oleh perusahaan perikanan hanya boleh dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan nelayan (pola perikanan inti rakyat) dengan menggunakan alat tangkap huhate, pancing ulur dan tonda. Pemanfaatan rumpon perairan dalam di Indonesia oleh perusahaan perikanan dengan alat tangkap pukat cincin hanya boleh di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) yang pemasangannya minimal 20 mil laut dari batas terluar laut wilayah. Pemanfaatan rumpon perairan dalam oleh nelayan kecil hanya boleh dilakukan dengan menggunakan alat tangkap pancing ulur dan pancing tonda.

Unit armada penangkapan yang beropersi di sekitar rumpon adalah armada pancing tonda dan jaring insang. Baik armada pancing tonda maupun jaring insang pada saat melakukan operasi penangkapan ikan di laut membawa beberapa macam alat tangkap seperti ; pancing tonda (troll), pancing ulur (hand line), pancing layang-layang (kite hook and line), pancing tegak (vertical line), dan jaring insang (gillnet).

2.3 Rumpon Sebagai Alat Bantu Pengumpul Ikan

Rumpon merupakan alat pemikat ikan yang digunakan untuk mengkonsentrasikan ikan sehingga operasi penangkapan ikan dapat dilakukan dengan mudah (Subani dan Barus, 1988). Disamping berfungsi sebagai pengumpul kawanan ikan, pada prinsipnya memudahkan kawanan ikan untuk ditangkap dan juga dapat menghemat waktu dan bahan bakar, karena daerah penangkapannya yang sudah pasti (Subani, 1986). Lebih lanjut Monintja (1990) menyatakan bahwa manfaat yang diharapkan selain menghemat waktu dan bahan bakar juga dapat menaikkan hasil tangkapan per satuan upaya penangkapan.

Rumpon telah lama dikenal di Indonesia maupun di negara-negara seperti Philipina dan negara-negara Pasifik Barat. Penggunaan rumpon secara tradisional di Indonesia telah lama dilakukan terutama oleh para nelayan di Mamuju, Sulawesi Barat dan Jawa Timur, sedangkan penggunaan rumpon secara modern baru dimulai pada tahun 1980 oleh Lembaga Penelitian Perikanan Laut (Monintja dan Zulkarnain, 1995.

Di Indonesia ada dua jenis rumpon, yaitu: a) rumpon laut dangkal, yang dipasang pada kedalaman kurang dari 100 meter dan biasanya untuk perikanan pelagis kecil, dan b) rumpon laut dalam, yang dipasang pada kedalaman lebih dari 600 meter (Baskoro dan Effendy, 2005).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Per.02/Men/2011) tentang jalur penangkapan ikan, penempatan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia, menyebutkan bahwa rumpon merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul. Terdiri dari: a) rumpon hanyut, merupakan rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar dan hanyut mengikuti arah arus; dan b) rumpon menetap, merupakan rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat.

Lebih lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Per.02/Men/2011), menyebutkan bahwa rumpon menetap terdiri dari: 1) rumpon permukaan, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di kolom permukaan perairan untuk mengumpulkan ikan pelagis; dan 2) rumpon dasar, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di dasar perairan untuk mengumpulkan ikan demersal.

Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 51/Pkts/IK.250/I/1997 tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon, rumpon didefinisikan sebagai alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut. Berdasarkan tempat pemasangan dan pemanfaatan rumpon, dikatagorikan ada 3 jenis rumpon, yaitu: a) rumpon perairan dasar adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada dasar perairan laut; b) rumpon perairan dangkal adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut dengan kedalam sampai 200 meter; c) rumpon perairan dalam adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut lebih dari 200 meter.

Studi yang dilakukan Gafa et al. (1987) menunjukkan bahwa rumpon selain merupakan alat bantu pengumpul ikan tuna cakalang dan jenis ikan lainnya,

juga berfungsi sebagai penghambat laju pergerakan ikan bermigrasi serta sebagai tempat mencari makan, memijah dan berlindung, sehingga ikan akan berada disekitar rumpon untuk waktu yang lebih lama.

Menard et al. (2000a) mengemukakan bahwa rumpon selain sebagai tempat berlindung (refuge), rantai makanan (trophic function) dan titik temu (meeting point) juga berfungsi sebagai tempat berasosiasi (associated) terhadap jenis ikan pelagis lainnya seperti layaran (billfish) dan hiu (shark).

Samples dan Sproul (1985) menyatakan bahwa keberadaan ikan di sekitar rumpon disebabkan oleh: a) rumpon sebagai tempat berteduh (shading place) bagi beberapa jenis ikan tertentu; b) rumpon sebagai tempat mencari makan (feeding ground) bagi ikan-ikan tertentu; c) rumpon sebagai tempat berlindung dari predator bagi ikan-ikan tertentu; d) rumpon sebagai titik acuan navigasi (reference point) bagi ikan-ikan tertentu yang beruaya; e) rumpon sebagai sustrat untuk meletakkan telurnya bagi ikan-ikan tertentu. Lebih lanjut menurut Gooding dan Magnuson (1967) dinyatakan bahwa rumpon juga berfungsi sebagai stasiun pembersih (cleaning place) bagi ikan-ikan tertentu.

Dagorn et al. (2000b) menyatakan bahwa tropical tuna terutama jenis cakalang, tuna mata besar dan tuna sirip kuning berasosiasi dengan benda terapung di permukaan perairan. Menard, et al. (2000a) mengatakan bahwa hasil tangkapan ikan disekitar rumpon dengan purse seine terdiri dari jenis cakalang yang bercampur dengan tuna mata besar dan tuna sirip kuning tuna dengan ukuran yang hampir seragam yaitu sekitar 46 cm. Sedangkan hasil riset yang dilakukan Josse dan Bertrand (2000a) dengan tonda untuk tuna mata besar 50 cm dan tuna sirip kuning 56 cm. Josse et al. (2000b) dengan tonda untuk tuna mata besar dan tuna sirip kuning didominasi oleh ukuran 50 cm.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 51/kpts/ik.250/1/97, tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon, menyatakan bahwa rumpon dipasang dengan jarak pemasangan 10 mil laut antara rumpon satu dengan rumpon lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Kleiber and Hampton (1994), Dragon et al. (2000a) yang menyatakan bahwa pengaruh FADs berada pada radius 9 km ( 5 nmil), dengan asumsi pengaturan jarak antar FAD 18 km ( 10 nmil).

Lebih lanjut Dagorn et al. (2000b) meyatakan bahwa ikan tuna mampu mendeteksi keberadaan mangsa dan FADs hingga jarak 1,8 km ( 1 nmil), tetapi ikan tersebut hanya mengetahui arah menuju FADs dan tidak mengetahui jarak ke FADs tersebut. Berdasarkan beberapa hasil penelitian rumpon yang diacu dalam Dagorn et al. (2000b) menyatakan bahwa radius area pengaruh FADs berkisar 4 – 7 nmil (7–13 km) (Holland et al., 1990; Cayré, 1991) and model (Hilborn and Medley, 1989; Kleiber and Hampton, 1994).

Menard et al. (2000b) dan Dagorn et al. (2000a) menyatakan bahwa ikan tuna kecil yang berasosiasi dengan FADs akan mengurangi aktivitas renangnya dibandingkan dengan yang berada di laut terbuka sehingga lebih mudah untuk ditangkap. Lebih lanjut Menard et al. (2000b) menyatakan bahwa pemanfaatan rumpon secara besar-besaran akan merubah pola migrasi dan pertumbuhan ikan, yang berpengaruh pada produksi dan distribusi geografis. FADs mempunyai keterbatasan pengaruh langsung terhadap ekosistem, sehingga pemanfaatannya yang intensif dapat berpengaruh negative pada yield per – recruitment.

Hasil penelitian Josse et al. (2000b) dengan menggunakan perangkat akustik sebanyak 16 kali ulangan menunjukkan bahwa schooling ikan tuna kecil pada strata kedalaman 10 – 50 meter merupakan area dengan kepadatan dan jumlah schooling terbesar pada jarak horizontal kurang dari 200 meter (0,0 – 0,1 nmil) dari FADs yang kemudian terus menurun dengan nilai kepadatan minimum ditemukan antara 0,5 – 0,6 nmil dari FADs.

Dalam menentukan lokasi pemasangan rumpon kita harus memperhatikan faktor-faktor kondisi lingkungan perairan yang disukai oleh jenis ikan tuna dan cakalang yang menjadi target utama penangkapan. Supadiningsih dan Rosana (2004) menyatakan bahwa penentuan daerah penangkapan ikan tuna cakalang dapat dilakukan dengan memanfaatkan data citra satelit (inderaja) yaitu suhu permukaan laut (SPL), pengangkatan massa air (upwelling), pertemuan dua massa air yang berbeda (sea front) dan perkiraan kandungan klorofil di perairan.

Jamal (2003) menyatakan bahwa parameter fisika kimia perairan disekitar rumpon berada pada kisaran normal, yaitu kecepatan arus berkisar antara 0,001- 0,30 m/det, suhu 29,33° - 30,33°C, salinitas 30-31 psu, kecerahan 77,33-84,67 % serta oksigen terlarut 4 - 4,57 ppm.

2.4 Perikanan Tangkap Bertanggungjawab

Rumpon atau Fish Agregation Device merupakan suatu alat bantu penangkapan ikan yang telah banyak digunakan oleh nelayan karena dapat meningkatkan produksi hasil tangkapan dan mengurangi destruktif fishing. Implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries (FAO, 1995) menilai bahwa rumpon yang digunakan selama ini tidak ramah lingkungan, karena alat tangkap yang digunakan untuk kegiatan eksploitasi khususnya jaring menggunakan ukuran mata jaring yang kecil sehingga ikan yang tertangkap didominasi oleh ikan-ikan yang belum sempat bereproduksi (belum layak tangkap).

Code of conduct responsible fisheries (CCRF), yaitu prinsip-prinsip dan standar internasional dalam kegiatan perikanan yang bertanggungjawab. Berdasarkan CCRF terdapat pro dan kontra mengenai isu internasional tentang penggunaan rumpon sebagai alat bantu dalam penangkapan ikan berkembang sejak Konferensi Internasional tentang FADs di Martinique, Perancis pada tahun 1999. Hal ini dikarenakan alat tangkap purse seine yang berkembang dengan pesat di Samudera Pasifik bagian timur yang dioperasikan pada drifting FADs menangkap ikan-ikan tuna berukuran kecil yang belum matang gonad (Yusfiandayani, 2004).

Pengembangan teknologi penangkapan ikan yang bertanggung jawab berdasarkan CCRF (FAO, 1995) hendaknya memenuhi syarat:

1) Selektivitas alat tinggi;

2) Penggunaan bahan bakar rendah; 3) Investasi rendah;

4) Hasil tangkapan sampingan rendah; 5) Hasil tangkapan segar;

6) Tidak merusak habitat;

7) Tidak membahayakan pengguna (nelayan); 8) Aman bagi jenis ikan yang dilindungi; 9) Bersifat menguntungkan;

10) Dapat diterima oleh masyarakat; 11) Legal.

Pengaturan dan pengendalian rumpon di Indonesia saling berkaitan antara aspek operasi penangkapan dengan aspek lainnya dalam CCRF. Pemanfaatan sumberdaya perikanan laut secara berkelanjutan harus dilakukan dengan cara pengelolaan perikanan bertanggung jawab (responsible fisheries) dengan teknologi yang ramah lingkungan. Pemafaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan pada prinsipnya adalah perpaduan antara pengelolaan sumberdaya dan pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya dalam jangka panjang untuk kepentingan generasi mendatang. Teknologi penangkapan ikan bukan saja ditujukan untuk meningkatkan hasil tangkapan, tetapi juga memperbaiki proses penangkapan untuk meminimumkan dampak penangkapan ikan terhadap lingkungan perairan dan pemanfaatan sumberdaya yang berkelaanjutan.

Keputusan Menteri Pertanian nomor: 51/kpts/ik.250/1/97, untuk menjaga kelestarian dan keberlajutan pemanfaatan sumberdaya ikan, syarat-syarat teknis pemasangan rumpon laut dalam tidak boleh:

1) Menganggu alur pelayaran;

2) Dipasang dengan jarak pemasangan antara rumpon satu dengan rumpon lainnya sekurangnya lebih dari 10 (sepuluh) mil laut;

3) Menganggu pergerakan ikan di perairan laut;

4) Dipasang pada kedalaman perairan kurang dari 200 meter;

5) Dipasang dengan jarak kurang dari 12 mil laut diukur dari garis pasang surut terendah pada waktu air surut dari setiap pulau;

6) Dipasang dengan cara pemasangan yang mengakibatkan efek pagar (zig-zag) yang mengancam kelestarian jenis ikan pelagis;

Charles (2001) menyatakan bahwa terkait dengan sistem perikanan terpadu empat komponen utama dalam analisis keberlanjutan perikanan adalah : 1) Keberlanjutan ekologi (ecological sustainability): Tingkat pemanfaatan,

ketersediaan sumberdaya, ukuran ikan hasil tangkapan, kualitas lingkungan, ke-anekaragaman ekosistem, rehabilitasi dan protected area. 2) Keberlanjutan sosial-ekonomi (socioeconomic sustainability):

dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi secara keseluruhan dalam jangka panjang.

3) Keberlanjutan komunitas (community sustainability): Mempertahankan nilai-nilai masyarakat secara keseluruhan, yakni dengan mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama dalam sistem perikanan dengan cara mempertahankan atau meningkatkan sosial ekonomi setiap anggota masyarakat dan semua komponen-komponen dari sub-sistem manusia dalam sistem perikanan.

4) Keberlanjutan institusional (institutional sustainability): Pengelolaan dan pengaturan kebijakan, tingkat penggunaan metode tradisional, mempertahankan kesesuaian finansial dan kemampuan administrasi dan organisasi dalam jangka panjang.

Jamal (2003) menyatakan bahwa rumpon merupakan alat bantu yang efektif dalam mengumpulkan dan menangkap ikan, maka diperlukan penerapan pengelolaan yang bersifat konservatif dan cautionary (berhati-hati). Alternatif solusi pengelolaan yang ditawarkan adalah :

1) Pengelolaan secara berkelompok diantara sesama nelayan rumpon (community based management);

2) Pengendalian terhadap jumlah upaya penangkapan ikan, khususnya jumlah armada penangkapan ikan , pengaturan jumlah dan jarak rumpon, serta penghentian rumpon yang telah mengalami kerusakan bagi rumpon laut dangkal;

3) Penghentian penambahan jumlah rumpon laut dangkal;

4) Pegunaan alat tangkap yang selektif terhadap ukuran hasil tangkapan; 5) Pemasangannya diprioritaskan pada perairan laut dalam.