III. METODE PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di hutan mangrove Segara Anakan Cilacap, Jawa Tengah, International Tropical Marine and Earth Science Laboratory (ITMEL) Universitas Jenderal Soedirman dan Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman. Penelitian dilaksanakan dari bulan Februari – Juni 2014.

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian (Google Map, 2014)

Keterangan : Lingkaran merah merupakan titik lokasi penelitian

Koordinat : Stasiun A: 7°42'51.83"LS - 108°52'42.02"BT (Restorasi 12 tahun) Stasiun B: 7°42'53.13"LS - 108°52'38.37"BT (Restorasi 7 tahun) Stasiun C: 7°42'55.97"LS - 108°52'43.92"BT (Restorasi 2 tahun) Stasiun D: 7°42'57.41"LS - 108°52'46.47"BT (Rusak bekas tambak) Stasiun E: 7°42'33.14"LS - 108°52'47.61"BT (Rusak akibat illegal loging)

B. Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survei dengan teknik pengambilan sampel secara acak terkelompok (cluster random sampling) berdasarkan pada kondisi yang berbeda yaitu stasiun A umur restorasi 12 tahun, stasiun B umur restorasi 7 tahun, stasiun C umur restorasi 2 tahun, stasiun D kondisi rusak bekas tambak dan stasiun E kondisi rusak akibat illegal loging. Masing-masing stasiun dibuat 2 plot ukuran 5 x 5 m untuk anakan pohon dan 10 x 10 m untuk pohon. Masing-masing stasiun dilakukan peletakan plot ukuran 10 x 10 m, kemudian didalamnya diletakkan plot ukuran 5 x 5 m.

C. Parameter Penelitian

Parameter utama yang diukur adalah jumlah individu tiap spesies, dan

Diameter of Breast Height (DBH). Parameter pendukung yang diukur adalah suhu,

salinitas, pH tanah, jenis tekstur tanah, kandungan air dalam tanah, kadungan bahan organik dalam tanah.

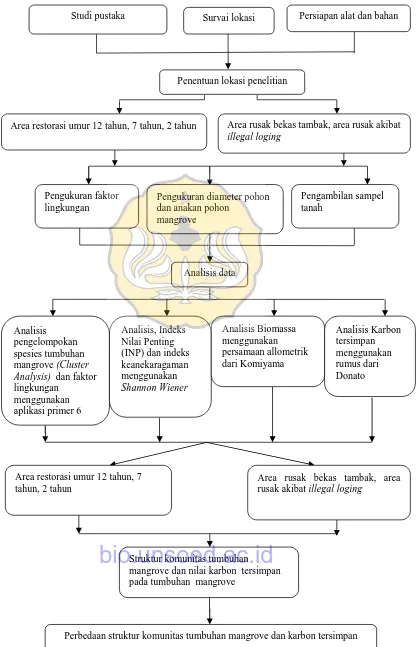

Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian

Studi pustaka Survai lokasi Persiapan alat dan bahan

Penentuan lokasi penelitian

Area restorasi umur 12 tahun, 7 tahun, 2 tahun Area rusak bekas tambak, area rusak akibat

illegal loging

Area restorasi umur 12 tahun, 7 tahun, 2 tahun

Area rusak bekas tambak, area rusak akibat illegal loging

Struktur komunitas tumbuhan mangrove dan nilai karbon tersimpan pada tumbuhan mangrove

Perbedaan struktur komunitas tumbuhan mangrove dan karbon tersimpan

D. Cara Kerja

1. Pengambilan Data Vegetasi Mangrove

1.1 Data vegetasi mangrove ditentukan secara acak terkelompok, plot sampling yang digunakan adalah ukuran 10 x 10 m untuk pohon dengan DBH lebih dari atau sama dengan 10 cm, ukuran plot 5 x 5 m untuk anakan pohon dengan DBH 1-10 cm.

1.2 Data vegetasi mangrove yang diambil pada masing-masing plot meliputi jumlah jenis, jumlah individu tiap jenis, DBH untuk pohon dan anakan pohon (Risva, 2003).

2. Pengukuran Parameter Lingkungan

2.1 Suhu air menurut Risva (2003) diukur dalam plot sampling, dengan cara mencelupkan termometer ke dalam air dengan kedalaman sekitar 20 cm selama beberapa menit, sampai diperoleh angka konstan.

2.2 Suhu udara menurut Risva (2003) diukur dengan cara menggantung

hygrometer pada tempat terbuka selama beberapa menit, sampai diperoleh

angka konstan.

2.3 pH tanah menurut Risva (2003) diukur menggunakan soil tester, dengan cara menancapkan ke dalam tanah sampai diperoleh angka konstan.

2.4 Salinitas menurut Risva (2003) diukur menggunakan salt refraktometer dengan cara meneteskan sampel air pada kaca refraktometer kemudian dilihat salinitasnya.

2.5 Jenis tekstur tanah menurut Sulaiman et al., (2005) dianalisis dengan cara pemisahan pasir, dengan cara suspensi tanah yang telah diberi peptisator diayak dengan ayakan 50 mikron sambil dicuci dengan air bebas ion. Filtrat ditampung dalam silinder 500 ml untuk pemisahan debu dan liat. Butiran yang tertahan ayakan dipindahkan ke dalam pinggan alumunium yang telah diketahui bobotnya dengan air bebas ion menggunakan botol semprot. Dikeringkan hingga bebas air dalam oven pada suhu 1050C, didinginkan dalam eksikator dan ditimbang (berat pasir = A g). Pemisahan debu, dengan cara filtrat dalam silider diencerkan menjadi 500 ml, diaduk selama 1 menit dan segera dipipet sebanyak 20 ml ke dalam pinggan aluminium. Filtrat dikeringkan pada suhu 1050C selama 1 malam dan didinginkan dalam eksikator selanjutnya ditimbang (berat debu + liat + peptisator = B g). Pemisahan liat diaduk lagi selama 1 menit lalu dibiarkan selama 3 jam 30 menit pada suhu

kamar. Suspensi liat dipipet sebanyak 20 ml pada kedalaman 5,2 cm dari permukaan cairan dan dimasukkan ke dalam pinggan aluminium. Suspensi liat dikeringkan dalam oven pada suhu 1050C, kemudian didinginkan dalam eksikator dan ditimbang (berat liat + peptisator = C g). Bobot peptisator pada pemipetan 20 ml berdasarkan penghitungan adalah 0,0095 g. Bobot ini dapat pula ditentukan dengan menggunakan blanko.

Penghitungan hasil sebagai berikut : Fraksi pasir = A g

Fraksi debu = 25 (B–C) g (3-1)

Fraksi liat = 25 (C- 0,0095) g (3-2)

Jumlah fraksi = A + 25 (B–0,0095) g (3-3)

Pasir (%) = (3-4)

Debu (%) = (3-5)

Liat (%) = (3-6)

Keterangan A = berat pasir

B = berat debu + liat + peptisator C = berat liat + peptisator

25 = faktor konversi dari 20 ml ke 500 ml 100 = faktor konversi ke (%)

2.6 Kandungan air dalam tanah menurut Sudjadi et al., (1971) dianalisis dengan cara sampel tanah yang diperoleh dari lapangan diletakan pada wadah, kemudian ditimbang dengan timbangan digital dan dicatat hasil penimbangan sebagai berat basah dalam satuan gram. Selanjutnya, sampel dimasukkan dalam oven dengan suhu 105°C selama 2x24 jam sampai warna tanah berubah menjadi hitam keabu-abuan, selanjutnya ditimbang kembali sebagai berat kering menggunakan timbangan digital. Selisih antara berat basah dan berat kering merupakan kandungan air dalam tanah. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kandungan air dalam tanah. Pengukuran dilakukan dengan

menggunakan metode gravimetrik. Penghitungan kandungan air dalam tanah adalah sebagai berikut:

WC = Bo–Ba x 100% (3-7)

Bo Keterangan:

WC : Water Content (%) B0 : Berat Awal Sampel Ba : Berat Akhir Sampel

2.7 Kandungan bahan organik dalam tanah menurut Sudjadi et al., (1971) diukur dengan cara sampel tanah yang sudah dikeringkan pada pengukuran kandungan air dalam tanah, kemudian dikemas dengan aluminium foil dan ditimbang dengan timbangan digital serta dicatat beratnya sebagai berat awal. Kemudian sampel tanah dibakar dalam furnace selama 4 jam pada suhu 400°C, setelah dingin ditimbang kembali dengan timbangan digital dan dicatat beratnya sebagai berat akhir. Selisih antara berat awal dan berat akhir merupakan kandungan bahan organik. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan metode gravimetrik.

Kandungan bahan organik dihitung dengan rumus sebagai berikut :

OC = Bo–Ba x 100% (3-8)

Bo Keterangan :

OC : Organic content (%) Bo : Berat Awal Sampel Ba : Berat Akhir Sampel

E. Analisis Data

1. Analisis Struktur Komunitas

Struktur komunitas mangrove ditelusuri melalui perhitungan indeks nilai penting dan indeks keanekaragaman spesies Shannon Wiener.

1.1. Indeks Nilai Penting

Kerapatan (3-9)

Kerapatan Relatif x 100% (3-10)

Frekuensi (3-11)

Frekuensi Relatif x 100% (3-12)

Dominansi (3-13)

Dominansi Relatif x 100% (3-14)

Nilai Penting (pohon dan pancang) KRFRDR (3-15) Nilai Penting (semai, semak, dan herba) KRFR (Krebs, 1972). (3-16)

1.2. Indeks Keanekaragaman Shannon Wiener (3-17)

Keterangan :

H’ = Indeks Keanekaragaman Shannon Wiener ni = Jumlah individu dari suatu spesies i N = Jumlah total individu seluruh spesies

Besarnya indeks keanekaragaman spesies Shannon Wiener didefinisikan sebagai berikut:

1.2.1. Nilai H’ > 3 menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies pada suatu plot melimpah tinggi.

1.2.2. Nilai H’ 1 ≤ H’ ≤ 3 menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies pada suatu plot sedang.

1.2.3. Nilai H’< 1 menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies pada suatu plot

2. Analisis Biomassa

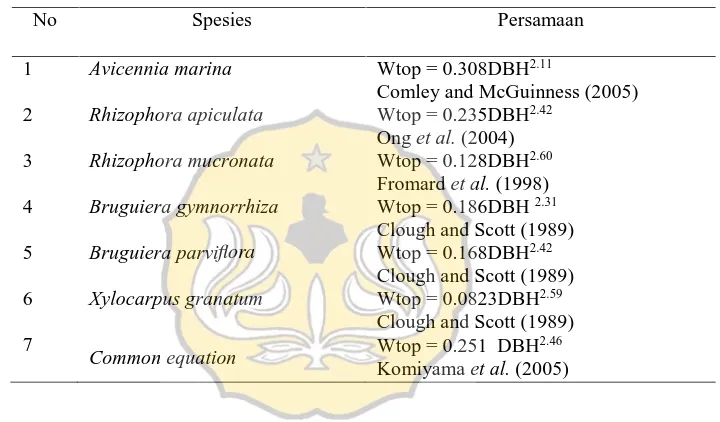

Kandungan karbon tersimpan pada mangrove dianalisis dengan cara penghitungan biomassa yang diperoleh dari DBH yang dihitung dengan persamaan allometrik (Komiyama, 2008). Persamaan allometrik yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Persamaan Allometrik untuk Pengukuran Biomassa

No Spesies Persamaan 1 Avicennia marina Wtop = 0.308DBH2.11

Comley and McGuinness (2005) 2 Rhizophora apiculata Wtop = 0.235DBH2.42

Ong et al. (2004) 3 Rhizophora mucronata Wtop = 0.128DBH2.60

Fromard et al. (1998) 4 Bruguiera gymnorrhiza Wtop = 0.186DBH2.31

Clough and Scott (1989) 5 Bruguiera parviflora Wtop = 0.168DBH2.42

Clough and Scott (1989) 6 Xylocarpus granatum Wtop = 0.0823DBH2.59

Clough and Scott (1989) 7

Common equation Wtop = 0.251ρ DBH

2.46

Komiyama et al. (2005)

Keterangan:

Wtop = Biomassa pohon (kg/m2)

ρ = Wood density (g/cm3)

DBH = Diameter of Breast Height (cm/individu)

Spesies yang tidak tercantum pada tabel 3.1, menggunakan rumus Common equation.

3. Rumus Karbon Tersimpan

Penentuan karbon tersimpan (Donato et al., 2011)

C = BI X 0,46 (3-18)

Keterangan:

C = Karbon tersimpan (ton/ha)

BI = Biomassa pohon perluasan (ton/ha) merupakan hasil konversi dari (kg/m2)