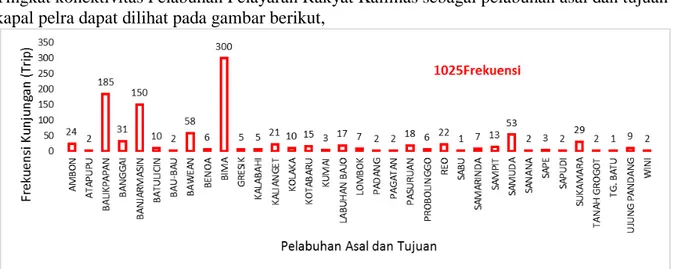

Kinerja Angkutan Dan Konektivitas Pelayaran Rakyat: Studi Kasus Pelabuhan Rakyat Kalimas

Teks penuh

Gambar

Dokumen terkait

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun suatu model multi attribute decision making (MADM) dengan metode penyelesaian weighted product (WP) sebagai Sistem

Berdasarkan hasil pengujian RESTful dan SOAP pada spesifikasi kecepatan CPU secara rata – rata dapat disimpulkan bahwa RESTful memiliki penggunaan throughput

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa santri di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak dari usia remaja hingga dewasa, normalnya akan mengalami periode

“Untuk melaksanakan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan daerah dan demi kepentingan peradilan, Bupati

Perancangan alat yang dilakukan adalah merancang Sistem Keamanan Perumahan berbasis Mikrokontroler Arduino Uno menggunakan sensor PIR dan modem GSM sebagai acuan

Pada aspek insentif harga jual produk, secara relativ dari yang tertinggi ke yang terendah secara berturut-turut adalah usaha perhotelan, usaha budidaya ternak sapi, usaha

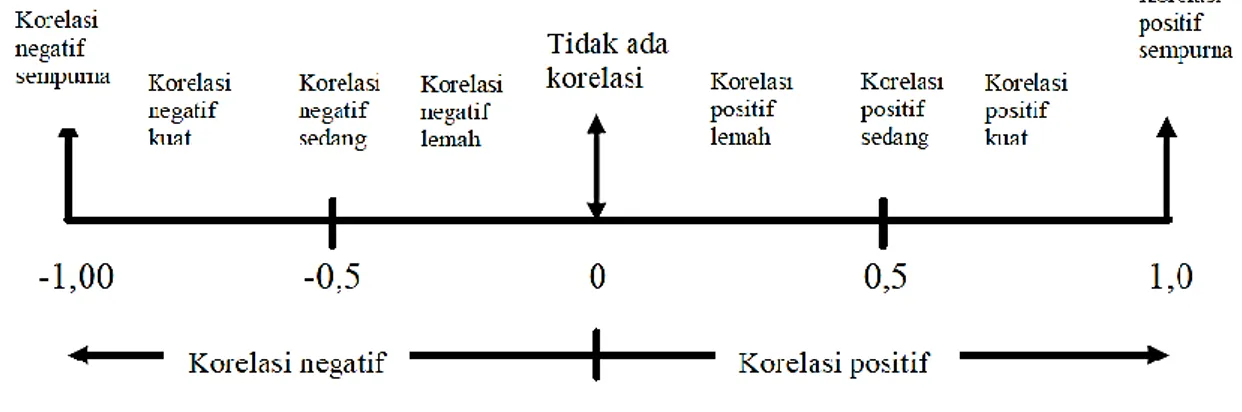

Namun karena positif hubungannya maka hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan substitusi antara kepemilikan insider dengan utang dalam perannya mengawasi konflik keagenan,

Dalam bidang ekonomi, khususnya investasi dalam usaha eksplorasi sumber daya alam, salah satu permasalahan yang berhubungan dengan teori kontrol optimal adalah masalah pengoptimalan