KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN

YULI HANDAYANI

SKRIPSI

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Pola Musiman Ikan Kurisi (Nemipterus japonicus, Bloach 1791) di Perairan Selat Sunda, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, September 2012

Yuli Handayani. C24080088. Pola Musiman Ikan Kurisi (Nemipterus japonicus, Bloach 1791) di Perairan Selat Sunda, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dibawah

bimbingan Luky Adrianto dan Yonvitner

Ikan kurisi (Nemipterus japonicus) merupakan kelompok ikan demersal. Tipe substrat sangat mempengaruhi kondisi kehidupan ikan kurisi untuk dapat berkembang dengan baik, karena sedimen dasar laut mempengaruhi kehidupan organisme yang hidup di dasar perairan. Kebanyakan ikan ini hidup di dasar laut dengan jenis substrat berlumpur atau lumpur bercampur pasir (Burhanuddin et al. 1984 in Siregar 1997). Ikan kurisi merupakan salah satu ikan dominan yang didaratkan di PPP Labuan, Banten. Statistik perikanan TPI I Labuan menunjukkan jumlah produksi penangkapan ikan kurisi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Meningkatnya kebutuhan manusia menyebabkan permintaan yang tinggi terhadap sumberdaya ikan kurisi karena harga jualnya terjangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji produksi lestari, upaya optimal penangkapan, pola musiman ikan kurisi serta keuntungan ekonomi sehingga dapat dipertimbangkan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan.

Pengambilan data sekunder berupa data produksi dan upaya penangkapan serta kondisi PPP Labuan, Banten melalui unit pelaksana teknis (UPT) Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sedangkan data primer melalui wawancara langsung terhadap 17 nelayan rampus untuk pemetaan partisipatif daerah penangkapan dan 4 nelayan dengan alat tangkap cantrang selama 15 hari. Hal ini dilakukan agar dapat menduga produksi harian ikan kurisi yang didaratkan di PPP Labuan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga April tahun 2012 di PPP Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Perairan Selat Sunda, yaitu dengan cara mengatur upaya penangkapan ikan kurisi di Perairan Selat Sunda sehingga sumberdaya ikan kurisi dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan suatu pengaturan daerah penangkapan ikan kurisi agar keberadaan sumberdaya ikan kurisi di alam tetap melimpah. Pengaturan ukuran mata jaring agar ikan kurisi yang belum dewasa tidak tertangkap dan pengaturan daerah penangkapan agar nelayan tidak menangkap ikan kurisi di daerah rekruitmen. Hal ini dilakukan agar keberadaan ikan kurisi di Perairan Selat Sunda tetap lestari dan berkelanjutan.

KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN

YULI HANDAYANI C24080088

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul : Pola Musiman Ikan Kurisi (Nemipterus japonicus, Bloach 1791) di Perairan Selat Sunda, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

Nama Mahasiswa : Yuli Handayani Nomor Pokok : C24080088

Program Studi : Manajemen Sumberdaya Perairan

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si NIP. 196910131995121001 NIP. 197508252005011003

Mengetahui,

Ketua Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan

Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc NIP. 19660728 199103 1 002

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Musiman Ikan Kurisi (Nemipterus japonicus, Bloach 1791) di Perairan Selat Sunda, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten”

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Bogor, September 2012

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc selaku dosen pembimbing I serta Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si selaku dosen pembimbing II.

2. Dr. Ir. Etty Riani, H. MS selaku dosen penguji tamu serta Ir. Agustinus M Samosir, M.Phil selaku Ketua Komisi Pendidikan atas saran

serta arahannya.

3. Seluruh staf Tata Usaha dan sivitas Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor terutama Mba Widar dan Mba Maria atas bantuan, dukungan dan kesabarannya yang telah diberikan kepada penulis.

4. Bapak Didin selaku manager TPI I serta seluruh pegawai TPI I PPP Labuan yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas dukungan dan bantuannya selama penulis melaksanakan penelitian.

5. Keluarga besar Ibu Hj Kulsum, khususnya Teh Sa’adah dan Keluarga Teh Iyah yang telah banyak membantu selama di lapang serta memberikan dukungannya kepada penulis.

6. Keluarga tercinta; Ibu (Mimin Mintarsih), Bapak (Mohamad Tasrif), Kakak (Danny Ahmad Subari) dan adik (Feby Ramadhan) atas motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

7. Armansyah Dwi Gumilar atas semangat, dukungan, kasih sayang dan bantuannya selama penulis melakukan penelitian.

8. Ria, Ayu, Rani, Fauzia, dan Fair sebagai partner, atas suka duka, perjuangan, kerjasama dan semangatnya.

9. Sahabat-sahabatku MSP 45 Rina, Nidya, Gita, Dina, Vinni, Fitri, Adit, Aang, Pion, Doni, Robin, Hardi, Bagas dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis dilahirkan di Bogor, 12 Juli 1990 dari pasangan Bapak Mohamad Tasrif dan Ibu Mimin Mintarsih. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Pendidikan formal yang telah ditempuh yaitu SDN Leuwiliang II, Kabupaten. Bogor dari kelas I hingga pertengahan kelas III, lalu pindah ke SDN Pengadilan IV, Kotamadya Bogor dari kelas III hingga kelas VI. Penulis melanjutkan pendidikan formal di SMPN 7 Bogor, dan SMA Kornita, Dramaga Bogor. Pada tahun 2008, penulis lulus seleksi masuk ke perguruan tinggi yaitu Institut Pertanian Bogor melalui jalur SNMPTN di Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif sebagai Asisten Sumberdaya Perikanan tahun 2011. Pengurus Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan (HIMASPER) tahun 2010-2011, serta aktif mengikuti berbagai macam kepanitiaan.

x

3.4.1. Pemetaan partisipatif daerah penangkapan ... 16

3.4.2. Standarisasi alat tangkap ... 17

3.4.3. Surplus produksi ... 17

3.4.4. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan ... 18

xi

4.5. Hasil Tangkapan Per Upaya Tangkap ... 27

4.6. Pola Musim Penangkapan Ikan Kurisi ... 34

4.7. Analisis CPUE dan RPUE ... 38

4.8. Alternatif Pengelolaan Ikan Kurisi di Selat Sunda ... 39

5. KESIMPULAN DAN SARAN ... 41

5.1. Kesimpulan ... 41

5.2. Saran ... 41

DAFTAR PUSTAKA ... 42

xii

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Jenis dan sumber data ... 16 2. Hasil dari pendekatan Schaefer dan Fox ... 32 3. Produksi aktual rata-rata dan upaya aktual rata-rata sumberdaya ikan

xiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

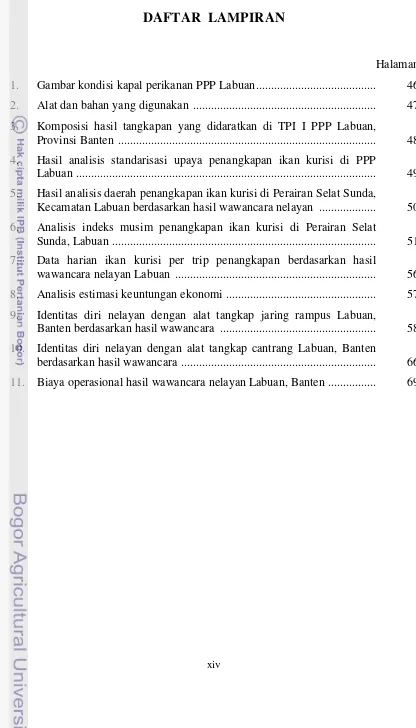

1. Kerangka pemikiran sumberdaya ikan kurisi di Perairan

Selat Sunda ... 2

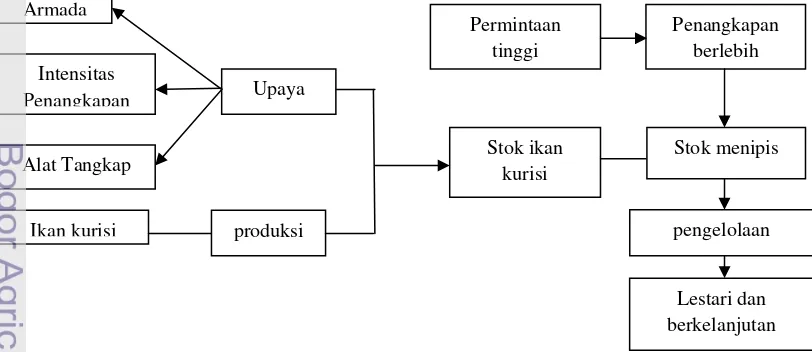

2. Morfometrik contoh ikan kurisi yang diamati ... 9

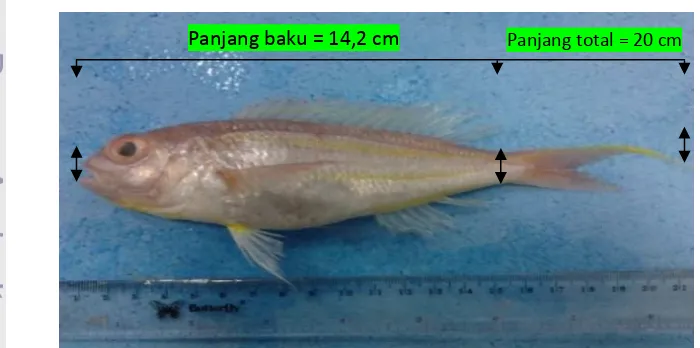

3. Daerah penyebaran ikan kurisi ... 13

4. Peta lokasi penelitian ... 14

5. Pemetaan partisipatif daerah penangkapan ikan kurisi di Perairan Selat Sunda ... 22

6. Komposisi alat tangkap di PPP Labuan tahun 2011 ... 23

7. Komposisi hasil tangkapan yang didaratkan di TPI I Labuan ... 24

8. Produksi dari 4 orang nelayan cantrang saat sampling ... 25

9. Produksi dan upaya penangkapan ikan kurisi di PPP Labuan ... 28

10. Hasil tangkapan per unit upaya ... 30

11. Grafik hubungan effort dan CPUE dengan pendekatan Schaefer ... 31

12. Grafik hubungan effort dan Ln CPUE dengan pendekatan Fox ... 31

13. Nilai rata-rata indeks musim penangkapan ikan kurisi ... 35

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Gambar kondisi kapal perikanan PPP Labuan ... 46 2. Alat dan bahan yang digunakan ... 47 3. Komposisi hasil tangkapan yang didaratkan di TPI I PPP Labuan,

Provinsi Banten ... 48 4. Hasil analisis standarisasi upaya penangkapan ikan kurisi di PPP

Labuan ... 49 5. Hasil analisis daerah penangkapan ikan kurisi di Perairan Selat Sunda,

Kecamatan Labuan berdasarkan hasil wawancara nelayan ... 50 6. Analisis indeks musim penangkapan ikan kurisi di Perairan Selat

Sunda, Labuan ... 51 7. Data harian ikan kurisi per trip penangkapan berdasarkan hasil

wawancara nelayan Labuan ... 56 8. Analisis estimasi keuntungan ekonomi ... 57 9. Identitas diri nelayan dengan alat tangkap jaring rampus Labuan,

Banten berdasarkan hasil wawancara ... 58 10. Identitas diri nelayan dengan alat tangkap cantrang Labuan, Banten

1.1. Latar Belakang

Selat Sunda termasuk perairan laut dalam dengan kisaran kedalaman air 26 meter sampai 1800 meter. Berdasarkan zonasi yang telah dibuat oleh Boersma (1987) in Rakhmani (2008), Paparan Selat Sunda terdiri dari paparan dalam, paparan luar dan lereng. Selat Sunda merupakan selat yang menghubungkan Pulau Jawa dengan selatan Pulau Sumatra. Perairan Selat Sunda memiliki potensi perikanan yang meliputi sumberdaya ikan dan non ikan. Menurut Wisudo dan Nuraini (1994) menyatakan bahwa pada tahun 1992 tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di Selat Sunda diduga baru mencapai 21,26%. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi sumberdaya ikan (SDI) di Selat Sunda jauh lebih baik dibandingkan dengan Laut Jawa yang sebagian besar kelompok-kelompok jenis ikannya telah “over exploited”. Sumberdaya ikan yang berada di Perairan Selat Sunda diantaranya yaitu ikan kurisi, kuniran, tembang, kembung dan raja gantang. Ikan kurisi (Nemipterus japonicus) merupakan salah satu ikan demersal ekonomis penting yang banyak tersebar dan tertangkap di Perairan Indonesia. Potensi sumberdaya ikan kurisi yang besar ini belum dikelola secara optimal. Sejauh ini informasi tentang ikan kurisi sangat sedikit, terbatas pada jumlah tangkapan dan areal penangkapannya. Hasil tangkapan ikan kurisi yang didaratkan di TPI Labuan biasanya dijual dalam bentuk segar. Harga ikan kurisi di pasaran relatif terjangkau oleh masyarakat pada umumnya.

mendorong perlunya kajian mengenai potensi sumberdaya ikan kurisi agar tetap lestari dan berkelanjutan.

1.2. Perumusan Masalah

Sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya yang dapat pulih, namun apabila pemanfaatannya dilakukan secara terus menerus tanpa diikuti oleh pengelolaan, dapat menyebabkan penurunan stok ikan. Kondisi ini dapat menyebabkan keterancaman dan keberlangsungan stok sumberdaya ikan kurisi di perairan tersebut. Ikan kurisi termasuk hasil tangkapan yang menjadi milik bersama (common property) sehingga setiap orang berhak untuk memanfaatkannya (open access). Pola pemanfaatan seperti ini mengakibatkan terjadinya persaingan antara setiap pelaku perikanan yang akan menangkap sumberdaya ikan dengan sebanyak-banyaknya. Penurunan stok ikan kurisi dapat terjadi karena adanya upaya penangkapan yang berlebih seperti peningkatan jumlah armada, alat tangkap dan intensitas penangkapan. Diperlukan suatu pengelolaan untuk menjamin keberlanjutan ikan kurisi di alam. Pengelolaan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengetahui potensi stok melalui pendekatan surplus produksi, pola musiman dan penerimaan ekonomi. Kerangka pemikiran penelitian di tampilkan pada Gambar 1.

c

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui produksi lestari dan upaya optimal yang akan dibandingkan dengan produksi rata-rata untuk mengindikasikan kondisi ikan kurisi di Perairan Selat Sunda serta untuk mengetahui penerimaan keuntungan ekonomi ikan kurisi yang didaratkan di PPP Labuan

2. Menentukan pola musiman dan daerah penangkapan ikan kurisi di Perairan Selat Sunda

3. Menetukan alternatif pengelolaan sumberdaya ikan kurisi di Perairan Selat Sunda agar tetap lestari dan berkelanjutan sehingga dapat dimanfaatkan untuk generasi masa kini maupun masa yang akan datang

1.4. Manfaat

2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Pengelolaan perikanan adalah proses terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya dan implementasi dari berbagai aturan dibidang perikanan dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas sumberdaya dan pencapaian tujuan perikanan lainnya (FAO 1997 in Cressidanto 2010). Tujuan utama pengelolaan perikanan adalah menjamin bahwa mortalitas akibat penangkapan tidak melampaui kemampuan populasi untuk bertahan dan tidak mengancam atau merusak kelestarian dan produktivitas dari populasi ikan yang dikelola (Widodo dan Suadi 2006).

Menurut Sinaga (2010), pengelolaan sumberdaya perikanan saat ini menuntut perhatian penuh dikarenakan semakin meningkatnya tekanan eksploitasi terhadap berbagai stok ikan. Besarnya sumberdaya ikan laut di Indonesia dapat menimbulkan persaingan dalam proses penangkapannya, karena sumberdaya ikan ini merupakan milik bersama (common property) yang setiap orang berhak memanfaatkannya (open access). Persaingan yang dilakukan oleh pelaku perikanan terlihat dari usaha yang dilakukan menggunakan teknologi yang terus berkembang dan dieksploitasi secara terus menerus hingga terjadi konflik antar pelaku perikanan saat sumberdaya ikan yang ada semakin menipis.

Pengelolaan sumberdaya perikanan bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan para nelayan, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, penghasil devisa dan mengetahui porsi optimum pemanfaatan oleh armada penangkapan ikan serta menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan tangkapan maksimum lestari (Boer dan Azis 2007).

2.2. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

yang bersifat ekonomi atau komersial, tetapi menganjurkan dengan persyaratan bahwa tingkat pemanfaatan tidak melampaui daya dukung lingkungan perairan atau kemampuan pulih sumberdaya ikan (MSY), sehingga generasi mendatang tetap memiliki aset sumberdaya ikan yang sama atau lebih banyak dari generasi saat ini.

2.3. Sistem Perikanan Laut

Perikanan merupakan semua kegiatan yang terorganisir berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari tahap praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. menurut Charles (2001) in Mallawa (2006), mengatakan bahwa sistem perikanan merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu, 1) Sistem alam (natural system) yang mencakup ekosistem, ikan dan lingkungan biofisik; 2) Sistem manusia (human system) yang terdiri dari unsur nelayan, pelaku pasar dan konsumen, rumah tangga perikanan dan lingkungan sosial ekonomi yang terkait dalam sistem ini; 3) Sistem perikanan pengelolaan perikanan yang mencakup unsur-unsur kebijakan dan perencanaan perikanan, pembangunan perikanan, rezim pengelolaan perikanan dan riset perikanan. Sehingga, dalam pengelolaan sumberdaya perikanan harus memperhatikan ketiga komponen tersebut.

Keanekaragaman jenis ikan dan alat tangkap serta tingginya populasi penduduk yang terjadi mengakibatkan sulitnya menerapkan pengembangan sistem perikanan yang sesuai untuk keberlanjutan sumberdaya ikan serta potensi perikanan lainnya di Indonesia. Sistem perikanan yang kompleks dapat didekati dari perspektif keragaman yang terdiri dari empat jenis keragaman dalam sistem ini, yaitu keragaman spesies, keragaman genetik, keragaman fungsi dan keragaman sosial ekonomi (Adrianto 2002).

2.4. Surplus Produksi

relatif. Metode surplus produksi mendasarkan diri pada asumsi bahwa CPUE merupakan fungsi dari f, baik bersifat linier seperti pada model Schaefer maupun bersifat eksponensial seperti pada model Fox. Tujuan penggunaan model surplus produksi adalah untuk menentukan tingkat upaya optimum (biasa disebut fmsy atau effort MSY), yaitu suatu upaya yang dapat menghasilkan suatu hasil tangkapan maksimum lestari tanpa mempengaruhi produktivitas stok secara jangka panjang, yang biasa disebut hasil tangkapan maksimum lestari (maximum sustainable yield/MSY) (Sparre dan Venema 1999). Dari model ini dapat diperoleh estimasi besarnya kelimpahan atau biomassa dan estimasi potensi dari suatu jenis atau kelompok jenis (species group) sumberdaya ikan (Widodo et al. 1998 in Syakila 2009).

Model surplus produksi merupakan model yang sangat sederhana dan murah biayanya (Widodo et al. 1998 in Syakila 2009). Model ini dikatakan sederhana karena data yang diperlukan sangat sedikit, sebagai contoh tidak perlu menentukan kelas umur sehingga dengan demikian tidak perlu penentuan umur dan hanya memerlukan data tentang hasil tangkapan atau produksi yang biasanya tersedia disetiap tempat pendaratan ikan, dan upaya penangkapan (Sparre dan Venema 1999). Selain itu, model ini dikatakan murah biayanya karena dalam penggunaan model ini biaya yang dikeluarkan lebih sedikit bila dibandingkan dengan model lain seperti dengan penggunaan trawl dan echosounder yang tergolong sangat mahal karena pelaksanaan kegiatan tersebut harus menggunakan kapal riset khusus, sehingga jumlah dana yang harus dikeluarkan untuk mengkaji seluruh perairan sangat besar (Wiyono 2005 in Sulistiyawati 2011). Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa model surplus produksi banyak digunakan di dalam estimasi stok ikan di perairan tropis.

informasi tambahan. Model ini dapat dipergunakan dalam menganalisis sumberdaya pelagis besar, pelagis kecil, demersal kecil, demersal besar, udang dan krustasea lainnya, serta moluska (Widodo et al. 1998 in Syakila 2009). Persyaratan untuk analisis model surplus produksi adalah sebagai berikut (Sparre dan Venema 1999) : (1) Ketersediaan ikan pada tiap-tiap periode tidak mempengaruhi daya tangkap

relatif

(2) Distribusi ikan menyebar merata

(3) Masing-masing alat tangkap menurut jenisnya mempunyai kemampuan tangkap yang seragam.

Asumsi yang digunakan dalam model surplus produksi menurut Sparre dan Venema (1999) adalah :

(1) Asumsi dalam keadaan ekuilibrium

Pada keadaan ekuilibrium, produksi biomassa per satuan waktu adalah sama dengan jumlah ikan yang tertangkap (hasil tangkapan per satuan waktu) ditambah dengan ikan yang mati karena keadaan alam.

(2) Asumsi biologi

Alasan biologi yang mendukung model surplus produksi telah dirumuskan dengan lengkap oleh Ricker (1975) in Sparre dan Venema (1999) sebagai berikut :

a. Menjelang densitas stok maksimum, efisiensi reproduksi berkurang, dan sering terjadi jumlah rekrut lebih sedikit daripada densitas yang lebih kecil. Pada kesempatan berikutnya, pengurangan dari stok akan meningkatkan rekrutmen.

b. Bila pasokan makanan terbatas, makanan kurang efisien dikonversikan menjadi daging oleh stok yang besar daripada oleh stok yang lebih kecil. c. Pada suatu stok yang tidak pernah dilakukan penangkapan terdapat

kecenderungan lebih banyak individu yang tua dibandingkan dengan stok yang telah dieksploitasi

(3) Asumsi terhadap koefisien kemampuan menangkap

benar-benar berhubungan langsung dengan mortalitas penangkapan. Suatu alat tangkap (baik jenis maupun ukuran) yang dipilih adalah yang mempunyai hubungan linear dengan laju tangkapan.

2.5. Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan

Bila penangkapan ikan lebih banyak dibandingkan kemampuan ikan memijah, maka wilayah laut tersebut akan miskin. Hal tersebut yang dikenal sebagai kondisi upaya tangkap lebih (overfishing). Sehubungan dengan hal itu terdapat analisis total allowable catch (jumlah tangkapan yang diperbolehkan) dan maximum sustainable yield (jumlah maksimum tangkapan lestari). Analisis surplus produksi juga dapat menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (total allowable catch/TAC) dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan. Besarnya TAC biasanya dihitung berdasarkan nilai tangkapan maksimum lestari suatu sumberdaya perikanan yang perhitungannya didasarkan atas berbagai pendekatan atau metode (Boer dan Aziz 1995). Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (TAC) adalah 80% dari potensi maksimum lestarinya (FAO 1995).

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) in Sulistiyawati (2011) telah mengeluarkan daftar potensi sumberdaya ikan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Potensi sumberdaya ikan di Perairan Indonesia sebesar 6,25 juta ton per tahun. Potensi tersebut terdiri dari 4,4 juta ton per tahun yang berasal dari perairan teritorial dan perairan wilayah serta 1,85 juta ton per tahun dari perairan ZEEI.

2.6. Pola Musiman

kegiatan penangkapan, yaitu musim barat, musin timur, musim peralihan awal tahun dan musim peralihan akhir tahun kedua. Pada bulan Mei hingga September terjadi musim timur sedangkan pada bulan November hingga Maret terjadi musim barat. Pada bulan April dan Oktober mengalami musim peralihan. Selama bulan Maret, angin yang bertiup adalah angin barat akan tetapi kecepatannya telah berkurang. Memasuki bulan April, arah angin sudah tidak menentu dan pada periode tersebut dikenal dengan musim peralihan. Siklus ini berlangsung kembali ketika memasuki bulan Oktober yang disebut dengan musim peralihan akhir tahun (Djufri 2002 in Sulistyawati 2011).

2.7. Ikan Kurisi (Nemipterus japonicus) 2.7.1.Klasifikasi

Ikan kurisi merupakan salah satu ikan demersal yang hidup soliter. Morfologi ikan kurisi dapat dilihat pada Gambar 2. Menurut Bloach (1791) in www. fishbase. org (2012), klasifikasi ikan kurisi adalah sebagai berikut :

Kelas : Actinopterygii Ordo : Perciformes Famili : Nemipteridae Genus : Nemipterus

Spesies : Nemipterus japonicus (Bloach, 1791) Nama FAO : Japanese threadfin bream

Nama Lokal : Ikan terisi (Jakarta) Ikan kurisi (Jawa)

Gambar 2. Morfometrik contoh ikan kurisi yang diamati

Panjang total = 20 cm

2.7.2.Karakter morfologi

Ikan kurisi dicirikan dengan bentuk mulut yang letaknya agak ke bawah dan adanya sungut yang terletak di dagunya yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan makanan (Burhanuddin et al. 1994 in Siregar 1997). Ciri-ciri ikan kurisi menurut Fischer dan Whitehead (1974) in Siregar (1997) adalah berukuran kecil, badan langsing dan padat. Tipe mulut terminal dengan bentuk gigi kecil membujur dan gigi taring pada rahang atas (kadang-kadang ada juga pada rahang bawah). Rahang atas dan bawah ukurannya hampir sama dengan rahang bawah lebih menyembul. Bagian depan kepala tidak bersisik. Sisik dimulai dari pinggiran depan mata dan keping tutup insang. Selain itu, ikan kurisi memiliki 7-8 tulang tapis insang pada bagian lengkung atas dan 15-18 tulang tapis insang pada lengkung bawah, dengan jumlah total 22-26 tulang tapis insang (Hukom et al. 2004 in Harahap et al. 2008). Pada bagian dorsal dan lateral tubuh ikan kurisi terdapat gradiasi warna kecoklatan. Sirip kaudal dan sirip dorsal berwarna biru terang atau keunguan dengan warna merah kekuningan pada bagian tepi siripnya.

2.7.3.Biologi dan habitat

Habitat ikan kurisi meliputi perairan estuari dan perairan laut. Tipe substrat sangat mempengaruhi kondisi kehidupan ikan kurisi untuk dapat berkembang dengan baik, karena sedimen dasar laut mempengaruhi kehidupan organisme yang hidup di dasar perairan. Kebanyakan ikan ini hidup di dasar laut dengan jenis substrat berlumpur atau lumpur bercampur pasir (Burhanuddin et al. 1984 in Siregar 1997). Hidup di dasar, karang-karang, dasar lumpur atau lumpur berpasir pada kedalaman 10-50 m (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan 2005 in Sulistiyawati 2011). Selain itu, ikan kurisi biasanya hidup berasosiasi dengan karang (www.fishbase.org 2012).

pola rasio kelamin dengan ukuran panjang ikan, ikan kurisi digolongkan ke dalam kelompok yang terdiri dari ikan betina matang gonad lebih awal dan biasanya mati lebih dahulu daripada ikan jantan, sehingga ikan-ikan dewasa yang lebih muda terutama terdiri dari ikan betina, sementara ikan yang lebih besar ukurannya adalah ikan jantan. Menurut Sentan dan Tan (1975) in Brojo dan Sari (2002), laju pertumbuhan ikan kurisi betina di Laut Andaman lebih rendah daripada ikan jantan setelah tahun kedua. Hal ini terjadi karena untuk mencapai matang gonad, energi yang digunakan untuk pertumbuhan gonad lebih besar daripada untuk pertumbuhan tubuhnya. Beberapa peneliti menemukan ukuran maksimum ikan kurisi betina lebih kecil daripada ikan jantan (Chullasorn dan Marlosubloto 1986 in Brojo dan Sari 2002). Dugaan lain sehubungan dengan relatif sedikitnya jumlah ikan kurisi betina berukuran besar yang tertangkap, yaitu adanya migrasi ikan kurisi di sekitar Selat Sunda untuk memijah. Tempat pemijahan diperkirakan berada di sekitar daerah penangkapan utama di perairan bagian barat Pulau Jawa. Kebanyakan ikan akan berimigrasi untuk pemijahan setelah ovarium matang, dan akan kembali ke daerah penangkapan setelah memijah (Brojo dan Sari 2002).

Berdasarkan pengamatan Brojo dan Sari (2002) menyatakan bahwa ukuran pertama kali ikan betina matang gonad (Lm) adalah pada ukuran sekitar 17 cm (kisaran 15-18 cm) yaitu sekitar 63% dari panjang maksimumnya. Boorrvarich dan Vadhnakul in Brojo dan Sari (2002) memperoleh ikan kurisi pertama kali matang gonad pada ukuran antara 45-66% dari panjang maksimumnya. Menurut Food and Agricultural Organization (1972) in Siregar (1997), ciri-ciri khusus dari ikan kurisi adalah panjang tubuh tidak termasuk flagel pada sirip ekor maksimum 32 cm dan umumnya 12-25 cm. Ikan jantan tumbuh lebih cepat menjadi besar dibandingkan dengan ikan betina. Menurut Udupa in Brojo dan Sari (2002), ukuran pada waktu kematangan gonad pertama kali bervariasi diantara dan di dalam spesies. Menurut Sjafei dan Robiyani (2001) kelompok ikan kurisi yang tertangkap di Perairan Labuan diduga pada saat penelitian (April - Mei) merupakan masa perkembangan bagi populasi ikan kurisi dan juga ukuran mata jaring nelayan tepat untuk ukuran pada bulan tersebut.

terdapat pada lingkungan laut pada kedalaman mencakup 100-330 m. Ikan kurisi merupakan hasil tangkapan nelayan dengan menggunakan alat tangkap cantrang yang temasuk ke dalam kategori Danish Seine. Habitatnya di daerah karang dan area dasar berbatu-batu dengan kedalaman minimal 100 m. Menurut Myers (1991) in Harahap et al. (2008), menyatakan bahwa ikan ini ditemukan pada kedalaman 90 m sampai 360 m. Hukom et al. (2004) in Harahap et al. (2008) mengatakan bahwa ikan kurisi terdapat pada kedalaman lebih dari 100 m (antara 100-500 m).

2.7.4.Distribusi dan musim

Gambar 3. Daerah penyebaran ikan kurisi Sumber : http://www.fishbase.org (2012)

2.7.5.Alat tangkap

Ikan kurisi dapat tertangkap dengan alat tangkap pukat tarik, cantrang, payang, jaring insang, rawai, pancing, sero, trawl, dan bubu (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan 2005 in Sulistiyawati 2011). Alat tangkap yang digunakan di Perairan Selat Sunda untuk menangkap ikan kurisi adalah cantrang dan jaring rampus. cantrang merupakan alat tangkap yang dominan menangkap ikan kurisi di Labuan Banten.

3.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai bulan April tahun 2012. Pengambilan data primer dilakukan pada bulan April tahun 2012 sedangkan pengambilan data sekunder dilakukan pada bulan Januari sampai Maret tahun 2012. Lokasi penelitian berada di pesisir Selat Sunda, adapun pengumpulan data dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pengambilan data primer melalui wawancara nelayan Labuan Banten berupa data harian 4 nelayan dengan alat tangkap cantrang selama 15 hari dan lokasi pengambilan data sekunder dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pandeglang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten serta Tempat Pelelangan Ikan I (TPI I) berupa data hasil tangkapan dan upaya penangkapan tahunan. Identifikasi ikan kurisi dilakukan di Laboratorium Manajemen Sumberdaya Perikanan, Departemen Manajemen Sunberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

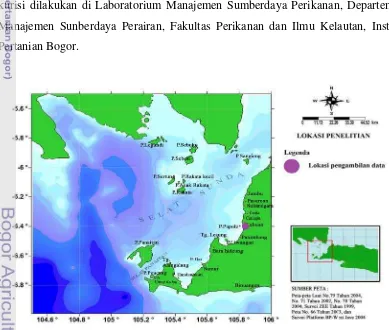

Gambar 4. Peta lokasi penelitian

3.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera digital, alat tulis (buku, pensil dan pena) serta kuisioner. Dalam penelitian ini bahan yang digunakan adalah ikan kurisi di TPI Labuan, peta lokasi TPI, formulir kuisioner, dan bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3. Pengumpulan Data

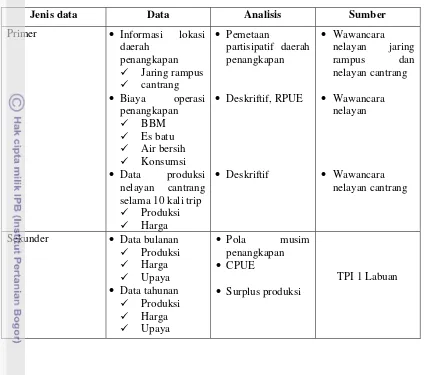

Tabel 1. Jenis dan sumber data

Jenis data Data Analisis Sumber

Primer • Informasi lokasi daerah selama 10 kali trip

9 Produksi

Sekunder • Data bulanan

9 Produksi

3.4.1. Pemetaan partisipatif daerah penangkapan

Langkah-langkah dalam melakukan pemetaan daerah penangkapan adalah sebagai berikut :

1. Penentuan jumlah sampel atau responden untuk alat tangkap cantrang melalui purposive sampling sedangkan nelayan dengan alat tangkap jaring rampus melalui random sampling.

2. Pembuatan peta dasar geografis penelitian.

3.4.2.Standarisasi alat tangkap

Standarisasi dilakukan karena alat tangkap yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap target sumberdaya perikanan beragam, sehingga sangat dimungkinkan satu spesies ikan tertangkap oleh dua alat tangkap yang memiliki produktivitas tinggi (dominan). Sumberdaya perikanan yang menjadi objek penelitian atau memiliki nilai rata-rata CPUE terbesar pada suatu periode waktu dan memiliki nilai faktor daya tangkap sama dengan satu.

Standarisasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut (Prasetya 2010 in Sulistiyawati 2010) :

1. Upaya dan hasil tangkapan dihitung masing-masing hingga tahun ke-i, dimana i = 1, 2, 3, ..., n

2. CPUE dihitung untuk masing-masing upaya

3. Total upaya yang terbesar dari beberapa jenis upaya dipilih sebagai standar dalam menghitung fishing power index (FPI)

4. Jika upaya yang diperoleh terbesar misalnya alat tangkap cantrang, maka FPI cantrang adalah 1 dan FPI jaring rampus adalah , demikian pula sebaliknya

5. Upaya standar dihitung melalui persamaan sebagai berikut :

Upaya standar = upaya cantrang tahun ke-i x FPI cantrang) + (upaya jaring rampus tahun ke-i x FPI jaring rampus) dst

3.4.3. Surplus produksi

Model berikutnya dalah model Fox. Model ini akan menghasilkan garis lengkung bila Y/f diplot dalam bentuk logaritma terhadap upaya maka akan mengahasilkan garis lurus. Adapun perumusan model Fox sebagai berikut (King 1995) :

Keterangan :

F msy = Upaya penangkapan optimum MSY = Hasil tangkapan optimum a, b = Konstanta

3.4.4. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan

Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (TAC) adalah 80% dari potensi maksimum lestarinya (MSY) (FAO 1995). Hal ini berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam pendugaan stok sehingga pemanfaatan sumberdaya ikan dapat terus lestari.

TAC = MSY x 80% Keterangan :

MSY : Jumlah tangkapan maksimum lestari (kg); dan TAC : Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (kg)

3.4.5. Pola musim penangkapan ikan

Perhitungan pola musim penangkapan menggunakan data CPUE bulanan, namun karena data CPUE yang diperoleh di lapangan memiliki peluang yang tidak sama besar dengan distribusi normal maka metode rata-rata bergerak digunakan agar data yang diperoleh mendekati keadaan yang sebenarnya. Pola musim penangkapan ikan kurisi dapat dihitung menggunakan analisis deret waktu terhadap data hasil tangkapan menurut Dajan (1986) in Taeran (2007). Langkah-langkah sebagai berikut :

CPUEi adalah CPUE urutan ke-i sedangkan ni adalah CPUE urutan ke-i dan i

adalah 1, 2, 3, ...., dst.

2) Menyusun rata-rata bergerak CPUE selama 12 bulan (RGi)

RGi adalah rata-rata bergerak 12 bulan urutan ke-i, CPUEi adalah CPUE urutan

ke-i dan i adalah 7, 8, 9, .... n-5

3) . Menyusun rata-rata bergerak CPUE terpusat (RGPi)

RGPi adalah rata-rata bergerak CPUE terpusat ke-i, RGi adalah rata-rata

bergerak 12 bulan urutan ke-i dan i adalah 7, 8, 9, .... , n-5 4) Rasio rata-rata tiap bulan (Rb)

Rbi adalah rasio rata-rata bulan urutan ke-i, CPUEi adalah CPUE urutan ke-i

dan RGPi adalah rata-rata bergerak CPUE terpusat urutan ke-i.

5) Menyusun nilai rata-rata dalam suatu matriks berukuran i x j yang disusun untuk setiap bulan, yang dimulai dari bulan Juli-Juni. Selanjutnya menghitung nilai total rasio rata-rata tiap bulan (RBBi) dengan menggunakan rumus :

RBBi adalah rata-rata Rbij untuk bulan ke-i, Rbij adalah rasio rata-rata bulanan

JRBBi adalah jumlah rasio rata-rata bulanan, RBBi adalah rata-rata RBij untuk

bulan ke-i dan i adalah 1, 2, 3..., 12. 7) Indeks musim penangkapan (IMP)

Idealnya jumlah rasio rata-rata bulanan (JRBB) sama dengan 1200. Namun, banyak faktor yang menyebabkan sehingga JRBB tidak selalu sama dengan 1200. Oleh karena itu, nilai rasio rata-rata bulanan harus dikoreksi dengan suatu nilai koreksi yang disebut dengan nilai faktor koreksi (FK). Rumus untuk memperoleh nilai faktor koreksi adalah sebagai berikut :

FK adalah nilai faktor koreksi dan JRBB adalah jumlah rasio rata-rata bulanan. Indeks musim penangkapan (IMP) dihitung dengan menggunakan rumus :

IMPi adalah indeks musim penangkapan bulan ke-i , RBBi adalah rasio rata-rata

untuk bulan ke-i, FK adalah nilai faktor koreksi dan i adalah 1, 2, 3 .... , 12. Kriteria indeks musim penangkapan (IMP) :

IMP < 50% : Musim paceklik

50% <IMP < 100% : Bukan musim penangkapan IMP > 100% : Musim penangkapan

3.4.6. Analisis CPUE dan RPUE

Keterangan :

RPUEj adalah pendapatan per trip upaya pada hari ke-j, CPUEj adalah tangkapan per

trip upaya pada hari ke-j, dan P adalah harga pada hari ke-j. Dengan persamaan CPUE :

Dimana :

Cj adalah tangkapan pada hari ke-j dan Ej adalah jumlah upaya pada hari ke-j

4.1. Pemetaan Partisipatif Daerah Penangkapan

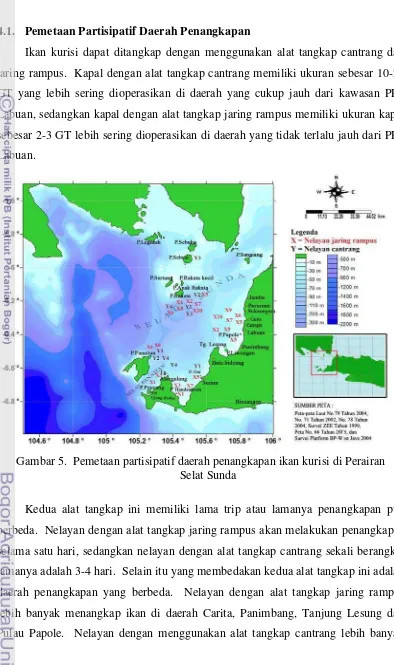

Ikan kurisi dapat ditangkap dengan menggunakan alat tangkap cantrang dan jaring rampus. Kapal dengan alat tangkap cantrang memiliki ukuran sebesar 10-24 GT yang lebih sering dioperasikan di daerah yang cukup jauh dari kawasan PPP Labuan, sedangkan kapal dengan alat tangkap jaring rampus memiliki ukuran kapal sebesar 2-3 GT lebih sering dioperasikan di daerah yang tidak terlalu jauh dari PPP Labuan.

Gambar 5. Pemetaan partisipatif daerah penangkapan ikan kurisi di Perairan Selat Sunda

menangkap di daerah Sumur, Panaitan, Rakata, Sebesi dan Leukecang (lihat Gambar 5). Biasanya nelayan di TPI Labuan, setiap berangkat menangkap ikan, akan melakukan penangkapan di daerah sama. Namun, jika di tempat tersebut tidak ada ikan, maka nelayan akan pindah tempat ke suatu tempat dimana terdapat banyak ikannya. Jika pada musim paceklik dimana tidak terdapat ikan maka banyak nelayan yang melakukan andon, yaitu nelayan berangkat melaut ke suatu daerah dengan lama yang tidak ditentukan. Biasanya, nelayan melakukan andon ke daerah Binuangen atau Lampung dengan lama yang tidak ditentukan biasanya selama 8-30 hari.

4.2. Komposisi Alat Tangkap

PPP Labuan merupakan salah satu PPP yang memiliki jumlah nelayan terbanyak. PPP Labuan terdapat tiga TPI yang aktif yaitu TPI I untuk kapal-kapal berukuran >24 GT dengan alat tangkap kursin, obor dan bagan. Selain itu terdapat TPI II untuk kapal-kapal berukuran 10-24 GT dengan menggunakan alat tangkap jaring rampus, cantrang, rawai dan payang. TPI III digunakan untuk mendaratkan hasil tangkapan kapal perikanan berukuran 2-10 GT dengan alat tangkap arad dan payang.

Gambar 6. Komposisi alat tangkap di PPP Labuan tahun 2011

terlihat pada Gambar 6, sehingga dapat disimpulkan bahwa nelayan Labuan lebih banyak menggunakan jaring arad yaitu sebesar 27%, kemudian alat tangkap payang, kursin, bagan, gardan, obor, rawe dan jaring. Dengan komposisi sebesar 13%, 11%, 10%, 9%, 10%, 12% dan 7%. Jaring arad merupakan alat tangkap yang lebih banyak digunakan oleh nelayan PPP Labuan, kondisi alat tangkap arad adalah indikasi sebagian besar nelayan Labuan adalah nelayan yang menangkap sehari (one day fishing) kondisi nelayan Labuan yang memiliki tingkat keterbatasan biaya, faktor lain karena biasanya nelayan jaring arad hanya melakukan penangkapan selama satu hari saja (one day fishing), sehingga biaya yang dibutuhkan untuk modal awal tidak terlalu banyak. Hal ini terjadi karena untuk satu kali melaut nelayan membutuhkan modal untuk membeli keperluan melaut seperti es balok, bahan bakar, air bersih dan persediaan makanan, untuk mendapatkan perbekalan maka membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga banyak nelayan yang hanya menggunakan alat tangkap arad dengan one day fishing sehingga biaya yang digunakan lebih kecil.

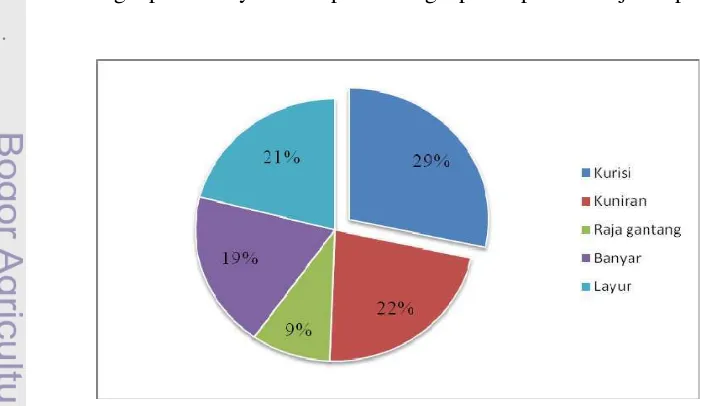

4.3. Komposisi Hasil Tangkapan

Hasil penelitian pada TPI I Labuan, di dapatkan nelayan jaring rampus lebih dominan menangkap Ikan Kurisi. Komposisi hasil tangkapan kurisi mencapai 29% dari total tangkapan lainnya. Komposisi tangkapan seperti di sajikan pada Gambar 7.

Dari Gambar 7, dapat dilihat bahwa ikan dominan lainnya yang tertangkap dan di daratkan di TPI I Labuan adalah ikan kurisi, kuniran, raja gantang, banyar dan layur. Jika cuaca dan kondisi perairan baik, maka ikan kurisi dan ikan kuniran lebih banyak tertangkap sedangkan untuk ikan layur hanya sedikit. Sebaliknya jika pada musim paceklik ikan layur yang banyak tertangkap sedangkan ikan lainnya tertangkap dalam jumlah yang sedikit bahkan tidak ada yang tertangkap sama sekali.

Komposisi tangkapan nelayan juga di pengaruhi oleh cuaca pada setiap tahunnya. Hasil tangkapan juga digunakan oleh nelayan untuk mengindikasikan kondisi perairan.

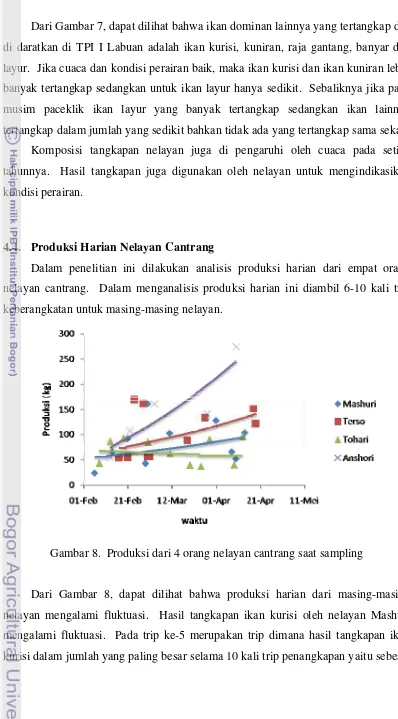

4.4. Produksi Harian Nelayan Cantrang

Dalam penelitian ini dilakukan analisis produksi harian dari empat orang nelayan cantrang. Dalam menganalisis produksi harian ini diambil 6-10 kali trip keberangkatan untuk masing-masing nelayan.

Gambar 8. Produksi dari 4 orang nelayan cantrang saat sampling

161,3 kg, sedangkan untuk hasil tangkapan ikan kurisi terendah selama 10 kali trip terjadi pada trip ke-1 sebesar 23,8 kg. Hasil tangkapan ikan kurisi nelayan Terso lebih besar daripada hasil tangkapan ikan kurisi nelayan Mashuri. Produksi terendah terjadi pada trip ke-1 sebesar 53,4 kg, sedangkan produksi tertinggi selama 10 kali trip terjadi pada trip ke-3 sebesar 170 kg. Nelayan Tohari merupakan salah satu nelayan dengan alat tangkap cantrang yang lebih sering melaut. Selama 10 kali trip, produksi terendah terjadi pada trip ke-9 sebesar 40 kg dan produksi tertinggi terjadi pada trip ke-10 sebesar 95,8 kg. Berbeda dengan nelayan Tohari, pengambilan data nelayan Anshori hanya dilakukan selama 5 kali trip penangkapan. Produksi tertinggi terjadi pada trip ke-10 yaitu sebesar 275 kg dan produksi terendah terjadi pada trip ke-6 sebesar 53,4 kg.

Pada nelayan Anshori terlihat bahwa terjadi peningkatan hasil tangkapan, karena pengambilan data hasil tangkapan ini berbeda dengan nelayan lain yang diambil data hasil tangkapan selama 10 kali trip keberangkatan, namun kapal Mina Bakti ini hanya dilakukan sebanyak 5 kali trip keberangkatan. Hal disebabkan karena selang waktu dari trip pertama dan kedua dan seterusnya tidak dapat ditentukan bahkan dapat mencapai satu bulan untuk pengecekan kapal dan alat tangkap. Berbeda dengan kapal nelayan cantrang yang lain, biasanya memiliki selang waktu dari trip satu ke trip lainnya selama 3-4 hari. Oleh karena itu, grafik yang didapatkan pada nelayan Anshori mengalami peningkatan (lihat Gambar 8).

Dari Gambar 8, dapat disimpulkan bahwa nelayan Terso merupakan nelayan dengan hasil tangkapan terbanyak dan nelayan Tohari memiliki hasil tangkapan terendah selama 10 kali trip penangkapan ikan kurisi di Perairan Selat Sunda. Hal ini dapat disebabkan karena kapal dari nelayan Terso memiliki ukuran kapal yang lebih besar apabila dibandingkan dengan kapal yang dimilik oleh tiga nelayan lainnya. Keempat dari nelayan ini, secara relatif mengalami peningkatan hasil tangkapan ikan kurisi. Pada Gambar 8, untuk keempat nelayan menggunakan model eksponensial, sehingga terlihat produksi dari keempat nelayan mengalami peningkatan secara relatif.

kondisi cuaca buruk maka hasil tangkapan nelayan sedikit. Sebaliknya jika cuaca baik maka hasil tangkapan nelayan pun akan semakin banyak.

4.5. Hasil Tangkapan Per Upaya Tangkap

Di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan, ikan kurisi merupakan ikan yang dominan ditangkap menggunakan alat tangkap cantrang. Menurut hasil wawancara dengan nelayan di PPP Labuan, ikan kurisi juga ditangkap oleh alat tangkap selain cantrang yaitu jaring rampus. Pada penelitian ini, dikhususkan untuk sumberdaya ikan kurisi yang ditangkap dengan menggunakan alat tangkap cantrang dan jaring rampus. Berdasarkan data statistik perikanan Labuan alat tangkap ikan kurisi yang dominan adalah cantrang dan jaring rampus. Dengan melakukan standarisasi alat tangkap, kedua alat tangkap ini dipilih untuk menentukan upaya yang tepat. Hasil produksi dari alat tangkap yang telah distandarisasi disajikan pada Lampiran 6. Data hasil tangkapan (catch), upaya penangkapan (effort) di Perairan Selat Sunda yang didaratkan di PPP Labuan menggunakan alat tangkap jaring rampus dan cantrang dengan perahu motor 2-3 GT dan 10-24 GT, berdasarkan Statistik Perikanan PPP Labuan dari tahun 2001-1011 disajikan pada Gambar 9. Hal ini berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyawati (2011) yang dilakukan di Perairan Teluk Banten, dimana ikan kurisi ditangkap oleh alat tangkap dogol. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti (2011) di Perairan Teluk Jakarta dimana ikan kurisi ditangkap menggunakan alat tangkap dogol.

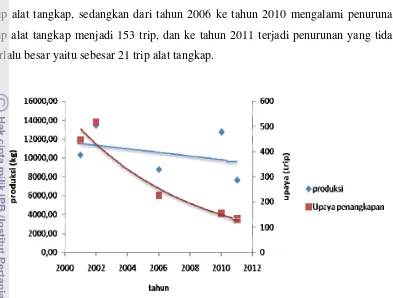

tahun 2002 ke tahun 2006 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 291 trip alat tangkap, sedangkan dari tahun 2006 ke tahun 2010 mengalami penurunan trip alat tangkap menjadi 153 trip, dan ke tahun 2011 terjadi penurunan yang tidak terlalu besar yaitu sebesar 21 trip alat tangkap.

Gambar 9. Produksi dan upaya penangkapan ikan kurisi di PPP Labuan

Hasil tangkapan pada prinsipnya merupakan keluaran dari kegiatan penangkapan atau effort. Hasil tangkapan ikan kurisi di Selat Sunda pada tahun 2001 sampai 2011 dapat dilihat pada Gambar 9. Berdasarkan Gambar 9, dapat dilihat bahwa hasil tangkapan ikan kurisi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 dan 2011, hasil tangkapan ikan kurisi mengalami penurunan. Penurunan hasil tangkapan ini dapat disebabkan oleh faktor cuaca, misalnya pada saat keberadaaan ikan kurisi yang melimpah, di daerah penangkapan tersebut terjadi gelombang laut tinggi menyebabkan nelayan tidak melaut dan menyebabkan jumlah hasil tangkapan ikan kurisi berkurang. Pada tahun 2002 dan 2010 terjadi peningkatan hasil tangkapan dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini dapat disebabkan karena sumberdaya tersebut sudah pulih kembali sehingga produksi ikan kurisi meningkat.

populasi lain. Fluktuasi hasil tangkapan terjadi dikarenakan faktor lingkungan, ekonomi dan nelayan. Faktor lingkungan merupakan faktor umum yang mempengaruhi hasil tangkapan ikan kurisi karena lingkungan memberikan pengaruh yang langsung terhadap ikan kurisi. Contohnya, jika keadaan lingkungan perairan yang buruk maka akan mempengaruhi kisaran ukuran ikan yang tertangkap dalam kaitannya dengan ketersediaan makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan ikan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi keberadaan ikan kurisi adalah jenis subtrat, ketersediaan makanan dan pemangsaan.

Upaya penangkapan merupakan masukan dari kegiatan penangkapan. Upaya penangkapan ikan kurisi di Selat Sunda terdiri dari 2 macam yaitu cantrang dan jaring rampus. Ikan kurisi merupakan hasil tangkapan dominan bagi alat tangkap cantrang dan jaring rampus. Adapun kapal motor yang digunakan untuk alat tangkap jaring rampus adalah 2-3 GT dengan operasi penangkapan selama satu hari sedangkan untuk alat tangkap cantrang sebesar 10-24 GT dengan operasi penangkapan selama 3-4 hari per trip atau keberangkatan.

Upaya penangkapan tahunan ikan kurisi dapat dilihat pada Gambar 9. Upaya penangkapan mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan ekonomi. Faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi adalah cuaca atau musim yang mempengaruhi operasi penangkapan ikan. Faktor ekonomi meliputi kecenderungan nelayan dalam memperhitungkan untung atau ruginya dalam melakukan operasi penangkapan ikan sehingga upaya penangkapan terkadang mengalami peningkatan dan terkadang mengalami penurunan. Pada tahun 2002 upaya penangkapan sebanyak 516 trip namun pada tahun 2006 hingga 2011 mengalami penurunan, hal ini dapat diakibatkan karena faktor ekonomi nelayan dan faktor ketersediaan ikan kurisi di alam yang berkurang sehingga banyak nelayan yang beralih profesi.

sebaran hasil tangkapan per satuan upaya (CPUE) ikan kurisi dari tahun 2001 hingga 2011 ditampilkan pada Gambar 10.

Gambar 10. Hasil tangkapan per unit upaya

Dari Gambar 10, dapat dilihat bahwa CPUE ikan kurisi tiap tahunnya memiliki fluktuasi yang berbeda-beda. Nilai CPUE tertinggi berada pada tahun 2010 sebesar 83, 27 kg/trip, sedangkan nilai CPUE terendah terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 23,22 kg/trip. Pada tahun 2001 hingga 2010 terjadi peningkatan, hal ini menggambarkan pada masa tersebut kelimpahan ikan kurisi cukup banyak serta merupakan musim penangkapan yang baik bagi nelayan. Nilai CPUE yang rendah seperti pada tahun 2011 disebabkan karena kelimpahan ikan yang cenderung menurun akibat sudah ditangkap pada tahun sebelumnya.

Hubungan effort dan CPUE dengan pendekatan Schaefer dan Fox disajikan pada Gambar 11 dan Gambar 12. Dimana pendekatan Schaefer merupakan hasil regresi dari upaya penangkapan dengan hasil tangkapan per satuan upaya (CPUE),

Gambar 11. Grafik hubungan effort dan CPUE dengan pendekatan Schaefer

Sedangkan grafik dengan menggunakan pendekatan Fox, dimana pendekatan Fox merupakan hasil regresi dari upaya penangkapan dengan logaritma natural dari CPUE. Grafik hubungan pendekatan Fox adalah sebagai berikut :

Dari hasil regresi yang dilakukan dengan pendekatan model Schaefer dan Fox dapat diketahui nilai tangkapan lestari atau sering disebut dengan maximum sustainable yield (MSY) dan upaya penangkapan optimal yang harus dilakukan (lihat Tabel 2)

Tabel 2. Hasil dari pendekatan Schaefer dan Fox

Parameter Schaefer Fox

a 80,68 4,52

b -0,12 0,00

r 0,69 0,81

R 68,90 80,80

Fmsy 342 500 MSY 13.790,81 16.875,33

Berdasarkan Tabel 2, maka dapat dilihat bahwa hasil hubungan regresi antara

effort per tahun dengan CPUE yang menggunakan model Schaefer dan Fox

didapatkan koefisien determinasi (R2) sebesar 68,90% dan 80,80%. Koefisien determinasi model Schaefer lebih kecil daripada koefisien determinasi model Fox. Namun, model Schaefer yang digunakan untuk menggambarkan dinamika stok ikan kurisi di Perairan Selat Sunda pada periode 2001-2011.

Potensi lestari merupakan suatu parameter pengelolaan yang dihasilkan dalam pengkajian stok sumberdaya perikanan dan merupakan suatu unsur penunjang bagi peluang pengembangan di suatu wilayah (Badrudin 1992 in Syamsiah 2010). Hasil analisis model stok Schaefer memperoleh nilai upaya penangkapan optimum (fMSY)

melebihi produksi lestari berdasarkan model Schaefer. Upaya penangkapan ikan kurisi dari tahun 2001 hingga 2006 telah melebihi upaya penangkapan optimum. Penurunan hasil tangkapan terjadi karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor ekonomi nelayan (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Produksi aktual rata-rata dan upaya aktual rata-rata sumberdaya ikan kurisi di PPP Labuan

Tahun 2001 24.689,35 1.063

500 16.875,33 342 13.790,81 2002 32.212,50 1.238

2006 17.533,75 450 2010 19.110,24 230

2011 7.626,00 132

Berdasarkan Sulistiyawati (2011), ikan kurisi di Teluk Banten didapatkan upaya penangkapan telah melebihi upaya penangkapan optimum, selain itu berdasarkan hasil tangkapan ikan kurisi di Teluk Banten telah melebihi jumlah tangkapan yang diperbolehkan sehingga disimpulkan bahwa ikan kurisi di Teluk Banten telah mengalami overfishing.

4.6. Pola Musim Penangkapan Ikan Kurisi

Analisis pola musim penangkapan bertujuan untuk melihat musim atau waktu penangkapan yang tepat bagi ikan kurisi sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam operasi penangkapan ikan. Analisis pola musim penangkapan ikan kurisi di perairan selat sunda menggunakan metode rata-rata bergerak (moving average) dengan menghitung nilai indeks musim penangkapan (IMP) pada setiap bulannya. Hasil perhitungan pola musim penangkapan ikan kurisi dapat dilihat pada Lampiran 6. Pergerakan nilai IMP ikan kurisi dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13. Nilai rata-rata indeks musim penangkapan ikan kurisi

Berdasarkan Gambar 13, pergerakan nilai IMP ikan kurisi mengalami kenaikan dari bulan Juli ke bulan Agustus, kemudian mengalami penurunan dari bulan Agustus sampai bulan Oktober, dan mengalami kenaikan kembali pada bulan November. Kemudian mengalami penurunan yang besar pada bulan November sampai Januari, lalu mulai mengalami kenaikan kembali sampai bulan Mei. Dari bulai Mei sampai Juni mengalami penurunan kembali. Nilai IMP tertinggi terdapat pada bulan Agustus yaitu sebesar 154,45 % dan nilai IMP terendah pada bulan Januari sebesar 25,83 %.

Analisis pola musim penangkapan bertujuan untuk melihat musim atau waktu penangkapan ikan kurisi yang tepat, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam operasi penangkapan ikan. Indeks musim penangkapan ikan kurisi dihitung dengan memakai data tangkapan per satuan upaya bulanan ikan kurisi dari Selat Sunda yang didaratkan di PPP Labuan. Data bulanan tersebut kemudian diurutkan dari tahun 2001 sampai 2011 kemudian dihitung menggunakan metode rata-rata bergerak dan setelah itu dilakukan perhitungan dengan prosedur yang berlaku.

tersebut. Jika nilai IMP lebih dari 100% maka kehadiran ikan di perairan tersebut cukup melimpah dibandingkan kondisi normal. Apabila nilai IMP dibawah 100% maka jumlah ikan dibawah kondisi normal. Selain musim penangkapan, dapat diketahui pola musim paceklik. Musim paceklik ditentukan apabila nilai IMP kurang dari 50%. Berdasarkan Gambar 13, musim penangkapan ikan kurisi adalah pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November dengan nilai IMP masing-masing sebesar 123,14%, 106,50%, 119,05%, 154,45%, 149,02%, 120,65% dan 131,06%. selain itu, pada bulan Febuari, Maret, April dan Desember diduga bukan merupakan musim penangkapan ikan kurisi karena nilai IMP yang dibawah 100%, sedangkan pada bulan Januari merupakan musim paceklik dimana nilai IMP kurang dari 50%.

Berdasarkan hasil wawancara nelayan Labuan, beberapa nelayan menyatakan bahwa pada bulan Januari merupakan musim dimana hasil tangkapan ikan dalam jumlah yang sedikit. Pada bulan Febuari hingga bulan Agustus merupakan musim dimana hasil tangkapan nelayan dalam jumlah yang besar. Namun, beberapa nelayan menyatakan bahwa musim penangkapan berawal dari bulan Januari hingga Agustus, hal ini dapat disebabkan karena pada tahun tersebut, kondisi cuaca dan kondisi perairan tidak dapat diprediksi sehingga hasil tangkapan nelayan pun tidak dapat ditentukan.

Apabila pola musim penangkapan ikan kurisi dikaitkan dengan daerah penangkapan ikan kurisi maka didapatkan bahwa pada musim panen dan musim paceklik didapatkan bahwa nelayan menangkap ikan kurisi di daerah yang sama. Namun, hal yang berbeda adalah pada saat musim paceklik. Pada musim paceklik nelayan menangkap ikan di daerah yang berbeda dan cukup jauh dari PPP Labuan. Nelayan Labuan melakukan andon, yaitu menangkap ikan di daerah yang cukup jauh dengan lama waktu yang tidak ditentukan biasanya 10 hingga 30 hari lamanya (lihat Tabel 4).

Tabel 4. Matriks hubungan musim dengan daerah penangkapan

Jika dilihat dari Tabel 4, terlihat bahwa pada musim paceklik banyak nelayan yang menjadi andon ke daerah Perairan Lampung, Binuangeun selama 8-30 hari. Pada musim sedang dan musin panen nelayan menangkap di daerah yang sama, yang membedakan hanyalah hasil produksinya. Hasil produksi pada musim panen akan lebih banyak daripada hasil produksi pada musim sedang.

4.7. Analisis CPUE dan RPUE

Prediksi keuntungan ekonomi tidak dapat dihitung secara langsung tetapi dapat diestimasi melalui perhitungan pendapatan per trip upaya (RPUE). Adapun untuk dapat mendapatkan nilai pendapatan per trip upaya (RPUE) menggunakan data catch per unit effort (CPUE) per trip dan menggunakan data harga. Data CPUE yang digunakan adalah data hasil tangkapan nelayan per trip, dimana diambil contoh responden nelayan dengan alat tangkap cantrang sebanyak 4 orang nelayan dengan 10 kali keberangkatan. Keuntungan ekonomi per trip dapat dilihat pada Gambar 14.

Gambar 14. Keterkaitan antara CPUE dan RPUE

nelayan cantrang melaut selama 3-4 hari/trip. Dari Gambar 14, dapat dilihat bahwa keuntungan ekonomi per trip mengalami fluktuasi. Pada tanggal 01 April 2012 dengan keuntungan ekonomi terbesar yaitu sebesar Rp. 3.489.885,00 sedangkan keuntungan ekonomi terendah terjadi pada tanggal 6 Febuari 2012 dengan keuntungan sebesar Rp. 380.000,00.

Jika sumberdaya ikan memiliki CPUE dan RPUE berbanding terbalik dimana ketika CPUE tinggi maka keuntungan ekonomi rendah, sebaliknya jika CPUE rendah maka keuntungan ekonomi yang didapatkan akan tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa sumberdaya ikan tersebut bersifat tidak responsif, artinya harga sumberdaya ikan tersebut dipengaruhi oleh harga pasar. Namun, dari Gambar 14, maka dapat dilihat bahwa hubungan hasil tangkapan per satuan upaya dengan keuntungan ekonomi tidak berbeda jauh. Penerimaan ekonomi dan hasil tangkapan per unit upaya penangkapan ikan kurisi berbanding lurus, artinya ikan kurisi bersifat tidak responsif dimana harga ikan kurisi tidak dipengaruhi oleh harga pasar. CPUE dan RPUE berbanding lurus disebabkan karena untuk mendapatkan nilai RPUE didapatkan dari perkalian CPUE dan harga ikan kurisi. Harga ikan kurisi yang relatif stabil, sehingga menyebabkan CPUE dan RPUE berbanding lurus.

4.8. Alternatif Pengelolaan Ikan Kurisi di Selat Sunda

Menurut FAO (1997) in Widodo dan Suadi (2006), pengelolaan perikanan adalah proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya dan implementasi dari aturan-aturan main di bidang ikan dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas sumberdaya, dan pencapaian tujuan perikanan lainnya. Pengelolaan terhadap stok ikan kurisi dilakukan agar sumberdaya ikan kurisi dapat berlangsung keberlanjutannya.

dalam penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Pandeglang dengan sembilan Pelabuhan Perikanan Pantai salah satunya PPP Labuan yang termasuk ke dalam Kecamatan Labuan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Berdasarkan perhitungan metode surplus produksi didapatkan produksi lestari ikan kurisi sebesar 13.790,81 kg/tahun dan upaya optimal penangkapan sebesar 342 trip/tahun, kondisi sedangkan produksi aktual tahun 2001, 2002, 2006 dan 2010 maka diindikasikan bahwa sumberdaya ikan kurisi telah mengalami overfishing. Ikan kurisi bersifat tidak responsif yang artinya harga ikan kurisi tidak dipengaruhi oleh harga pasar.

2. Musim penangkapan ikan kurisi yaitu pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November. Musim paceklik terdapat pada bulan Januari, selain bulan tersebut merupakan bukan musim penangkapan. Apabila dikaitkan dengan musim perairan Indonesia maka terdapat 4 musim penangkapan ikan kurisi yaitu musim barat, timur, peralihan awal tahun dan peralihan akhir tahun. Ikan kurisi yang didaratkan di PPP Labuan ditangkap di sekitar daerah Tanjung Lesung, P. Papole, P. Rakata, P. Panaitan, P. Sebesi, P. Carita, Binuangeun dan Perairan Lampung

3. Dari hasil analisis maka diperlukan suatu alternatif pengelolaan perikanan untuk keberlanjutan ikan kurisi salah satunya adalah pengaturan upaya penangkapan dan pembatasan daerah penangkapan ikan kurisi.

5.2.Saran

DAFTAR PUSTAKA

[FAO] Food and agriculture Organization. 1995. Code Of Conduct For Responsible Fisheries. FAO. Rome, Italy. 41P.

Adrianto L. 2002. Menyoal Kapasitas dan Keberlanjutan Perikanan di Indonesia. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor.

Anjani B. 2010. Analisis Ketidakpastian Hasil Tangkapan Ikan Tongkol (Auxis thazard) di TPI Cilauteureun Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. [Skripsi]. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.

Boer M dan Aziz KA. 1995. Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Melalui Pendekatan Bio-Ekonomi. Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan Dan Perikanan Indonesia. III: 109-119.

Boer M dan Aziz KA. 2007. Gejala Tangkap Lebih Perikanan Pelagis Kecil Di Indonesia Selat Sunda. Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan Dan Perikanan Indonesia 14 (2) :98.

Brojo M dan Sari RP. 2002. Biologi Reproduksi Ikan Kurisi (Nemipterus tambuloides Blkr) Yang Didaratkan Di Tempat Pelelangan Ikan Labuan (Pandeglang). Jurnal Iktiologi Indonesia, Vol 2, No.1. Jurusan Manajemen Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kalautan. Institut Pertanian Bogor.

Cressidanto D. 2010. Dinamika stok ikan tembang (Sardinella fimbriata Cuvier and Valenciennes 1847) di teluk banten Kabupaten Serang, Provinsi Banten. [Skripsi]. Departemen Manajemen Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.

FAO. 1999. The Living Marine Resources od Western Central Pasific. FAO Species

Identification Guide for Fishery Purpose. Department of Biological Sciences Old Dominion University Norfolk, Virginia, USA.

Fitriyanti. 2011. Kajian Stok Dan Analisis Ketidakpastian Hasil Tangkapan Sumberdaya Ikan Terisi (Nemipterus balinensis Bleeker 1859) Di Perairan Teluk Jakarta. [Skripsi]. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.

Harahap AP dan Bataragoa NE. 2008. Pola Pertumbuhan Dan Faktor Kondisi Ikan Kurisi (Aphareus rutilans Cuvier, 1830) Di Perairan Laut Maluku. Jurnal Pacific. Vol 1(3):267-291.

Mallawa A. 2006. Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan Dan Berbasis Masyarakat. [Jurnal]. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. UNHAS. Makassar.

Rakhmani F. 2008. Prospek Pendaratan Hasil Tangkapan di PPI Labuan Kabupaten Pandeglang-Banten. [Skripsi]. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.

Robiyani. 2000. Kebiasaan Makan, Pertumbuhan, dan Faktor Kondisi Ikan Kurisi (Nemipterus tambuloides Blkr) Di Perairan Teluk Labuan, Jawa Barat. [Skripsi]. Program Studi Manajemen Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.

Sinaga P. 2010. Dinamika Stok Dan Analisis Bio-Ekonomi Iakan Kembung Lelaki (Rasterliger kanagurta) Di TPI Blanakan, Subang, Jawa Barat. [Skripsi]. Departemen Manajemen Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.

Siregar EB. 1997. Pendugaan Stok Ikan dan Parameter Biologi Ikan Kurisi (Nemipterus japonicus) Di Perairan Teluk Lampung. [Skripsi]. Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan. Institut Pertanian Bogor. 70 Hlm.

Sjafei DS dan Robiyani. 2001. Kebiasaan Makanan Dan Faktor Kondisi Ikan Kurisi, (Nemipterus tambuloides Blkr) Di Perairan Teluk Banten. Iktiologi Indonesia, Vol.1. No.1. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.

Sparre P dan Venema SC. 1999. Introduksi Pengkajian Stok Ikan Tropis Buku I-Manual (Edisi Terjemahan). Kerjasama Organisasi Pangan, Perserikatan Bangsa-Bangsa Dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta. 438 Hlm.

Subani W & HR Barus. 1989. Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut Di Inonesia, Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.

Sulistiyawati ET. 2011.Pengelolaan Sumberdaya Ikan Kurisi (Nemipterus furcosus) Berdasarkan Model Produksi Surplus Di Teluk Banten, Kabuapaten Serang, Provinsi Banten. [Skripsi] Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.

Syamsiah NN. 2010. Studi Dinamika Stok Ikan Biji Nangka (Upeneus sulphureus Cuvier, 1829) Di Perairan Utara Jawa Yang Didaratkan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. [Skripsi]. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.

Taeran I. 2007. Tingkat Pemanfaatan dan Pola Musim Penangkapan Beberapa Jenis Ikan Ekonomis Penting di provinsi Maluku Utara [Tesis]. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor. 126 hlm.

Widodo J dan Suadi 2006. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 252 Hlm.

Wisudo SH, TW Nuraini. 1994. Teknologi Penangkapan Ikan Pilihan yang Layak Dikembangkan di Labuan, Jawa Barat. Makalah Seminar Hasil Penelitian. Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.

www.fishbase.org. Nemipterus japonicus. [terhubung berkala]. http://www.fishbase.org/summary/SpeciesSummary.php?id=1507&genusnam

e=Sardinella&speciesname=fimbriata [7 Juni 2012].

Yuwana KE. 2011. Pengelolaan Sumberdaya Ikan Tembang (Sardinella fimbriata) Di Teluk Banten, Yang Didaratkan Di Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu, Serang, Provinsi Banten. [Skripsi]. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.

Lampiran 1. Gambar kondisi kapal perikanan PPP Labuan

Lampiran 2. Alat dan bahan yang digunakan

Lampiran 3. Komposisi hasil tangkapan yang didaratkan di TPI I PPP Labuan, Provinsi Banten

Ikan Produksi (kg) persentase

Kurisi 20498 28%

Kuniran 15927 22%

Raja gantang 6635 9%

Banyar 13849 19%

Layur 15100 21%

Lampiran 4. Hasil analisis standarisasi upaya penangkapan ikan kurisi di PPP Labuan, Banten

Tahun

cantrang jaring rampus

Y F Y F

2001 5297,69 238 4989,54 205

2001 10928,58 388 2493,29 128

2006 4923,17 115 3843,70 110

2010 7042,28 78 5697,88 75

2011 6751,00 109 875,00 23

alat tangkap C F CPUE FPI

Cantrang 34942,72 928 37,65 1

jaring rampus 17899,42 541 33,09 0,88

Tahun

Alat

tangkap C(kg) E(trip) 2001 cantrang 5297,69 238

rampus 4989,54 205

2002 cantrang 10928,58 388

rampus 2493,29 128

2006 cantrang 4923,17 115

rampus 3843,70 110

2010 cantrang 7042,28 78

rampus 5697,88 75

Lampiran 5. Hasil analisis daerah penangkapan ikan kurisi di Perairan Selat Sunda, Kecamatan Labuan berdasarkan wawancara nelayan Alat Tangkap Jaring Rampus

NO NAMA NELAYAN/JURAGAN DAERAH PENANGKAPAN

1 Husin ujung kulon,panaitan,rakata. Paceklik : binuangen 8-30 hari

2 Haerudin Rakata (utama). Pindah ke tanjung lesung jongor klo g dpt di rakata. Rakata 5 jam 3 Mukri Binuangen (9 jam), ujung kulon, 3 malam-2siang

4 Supriadi Sering :Carita, Panimbang . 3-4 hari rakata

5 Darini P. Rakata, liwungan -ke arah sumur- (puncak), Papole (paceklik), ke arah lampung 6 Samsuri Terjauh : P. Rakata 3 jam tempuh. Musim Puncak : Carita

7 Wartini jalur kapal 1. Paceklik : P.Papole. Puncak bulan 4,5 : Liwungan (sumur), Rakata 8 ibu ribut tdk tentu, kadang rakata sampai Panaitan

9 Dulwahid Tanjung lesung, Sanggar, Rakata, jarak 3 jam ke fishing area, 2 jam operasi alat 10 Dahrum Barat Laut dr Labuan, 3,5 jam sebelum Rakata

11 Kastini Rakata

Alat Tangkap Cantrang

NO NAMA KAPAL / JURAGAN DAERAH PENANGKAPAN

1 SPB 1 dan 2 / Mashuri Jongor, Sumur, Panaitan, Rakata, Tujuan Utama : Timur 2 mina bakti / Hj Umi Kulsum Panaitan, Rakata

3 Tohari Rakata, Papole, Sebesi, Panaitan 4 Bunga dan Putra mahkota / Terso Rakata, Panaitan, Leukecang

50

Lampiran 6. Analisis indeks musim penangkapan ikan kurisi di Perairan Selat Sunda, Labuan

Tahun i Bulan

Cantrang Rampus Standarisasi

CPUE Rgi RGPi Rbi C(kg) E(trip) C(kg) E(trip)

Lampiran 6. (lanjutan)

Tahun i Bulan

Cantrang Rampus Standarisasi

CPUE Rgi RGPi Rbi C(kg) E(trip) C(kg) E(trip)

Lampiran 6. (lanjutan)

Tahun i Bulan

Cantrang Rampus Standarisasi

CPUE Rgi RGPi Rbi C(kg) E(trip) C(kg) E(trip) C (Kg) E (trip)

2010

73 Januari 36,49 33,1 0

74 Februari 46,70 41,6 0

75 Maret 48,69 47,7 0

76 April 51,07 49,9 0

77 Mei 1286 14 192 2 1478 16 94,21 55,94 53,5 1,76

78 Juni 938 11 426 7 1363 17 80,72 59,85 57,9 1,39

79 Juli 495 5 1934 12 2429 15 160,9 63,17 61,5 2,62

80 Agustus 986 13 1248 26 2234 35 64,05 70,13 66,7 0,96

81 September 605 6 308 6 914 11 82,71 77,37 73,8 1,12

82 Oktober 1527 13 182 5 1708 17 99,29 82,60 80 1,24

83 November 554 6 714 8 1268 13 99,57 88,36 85,5 1,16

84 Desember 651 10 695 9 1346 18 76,61 86,54 87,5 0,88

2011

85 Januari 835 10 0 0 835 10 83,5 84,52 85,5 0,98

86 Februari 984 11 186 4 1170 13 86,94 74,73 79,6 1,09

87 Maret 815 13 0 0 815 13 62,69 72,32 73,5 0,85

88 April 573 7 81 4 654 9 69,16 68,73 70,5 0,98

53

Lampiran 6. (lanjutan)

Tahun i Bulan

Cantrang Rampus Standarisasi

CPUE Rgi RGPi Rbi C(kg) E(trip) C(kg) E(trip)

C

(Kg) E (trip)

2011

89 Mei 217 2 283 8 500 7 72,32 65,89 67,3 1,07

90 Juni 411 7 19 1 430 8 56,47 62,77 64,3 0,88

91 Juli 284 7 20 0 304 7 43,43

92 Agustus 343 11 65 1 408 12 35,13

93 September 379 10 42 1 421 11 39,66

94 Oktober 922 14 70 2 992 15 65,14

95 November 845 14 64 1 909 15 62,2

96 Desember 143 3 45 1 188 4 52,02

Lampiran 6. (lanjutan)

Juli-Juni Total Rrbi Rata2 IMPi

2001-2002 2002-2006 2006-2010 2010-2011

Juli 0,00 0,00 1,88 2,62 4,50 1,12 119,05

Agustus 3,04 0,00 1,83 0,96 5,84 1,46 154,45

September 2,04 0,00 2,47 1,12 5,63 1,41 149,02

Oktober 1,45 0,00 1,86 1,24 4,56 1,14 120,65

November 1,39 0,00 2,40 1,16 4,95 1,24 131,06

Desember 0,00 0,00 1,42 0,88 2,30 0,57 60,84

Januari 0,00 0,00 0,00 0,98 0,98 0,24 25,83

Februari 1,16 0,00 0,00 1,09 2,25 0,56 59,48

Maret 1,92 0,00 0,00 0,85 2,77 0,69 73,34

April 1,92 0,00 0,00 0,98 2,90 0,72 76,64

Mei 1,82 0,00 1,76 1,07 4,65 1,16 123,14

Juni 1,75 0,00 1,39 0,88 4,03 1,01 106,50

JRRB 11,34

FK 105,83

55

wawancara nelayan Labuan

Data Produksi Harian