ANALISIS DAYA SAING EKSPOR KARET ALAM

INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL

EKA RATNAWATI

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

QS. Al Hujuraat (49): 10

RINGKASAN

EKA RATNAWATI. Analisis Daya Saing Ekspor Karet Alam Indonesia di Pasar Internasional. Dibimbing Oleh ADI HADIANTO

Menghadapi era perdagangan bebas saat ini penting artinya untuk melihat keunggulan dan daya saing yang dimiliki setiap negara, mengingat globalisasi menuntut adanya persaingan. Karet alam merupakan salah satu produk andalan ekspor Indonesia. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki areal karet alam terbesar didunia. Meskipun demikian, Indonesia hanya menjadi eksportir terbesar kedua setelah Thailand.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan ekspor karet alam Indonesia serta untuk mengetahui struktur pasar yang terbentuk pada komoditas karet alam di pasar internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah Indonesia, sebagai salah satu negara pengekspor karet alam terbesar memiliki keunggulan untuk produk tersebut, baik secara komparatif maupun kompetitif. Struktur pasar yang terbentuk pada perdagangan karet alam di pasar internasional dilakukan dengan menggunakan analisis

Herfindahl Index (HI) dan Concentration Ratio (CR), sedangkan analisis daya saing ekspornya dilakukan dengan menggunakan analisis Revealed Comparative Advantage (RCA) untuk melihat status keunggulan komparatif dan Export Competitiveness Index (ECI) untuk melihat status keunggulan kompetitif negara eksportir karet alam.

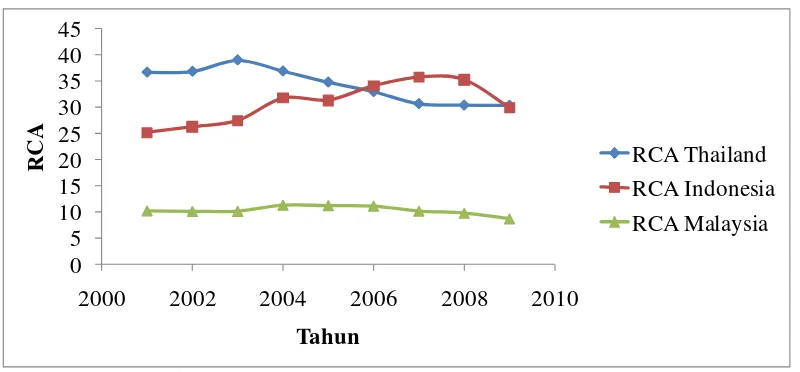

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menyatakan bahwa struktur pasar yang terbentuk pada perdagangan karet internasional adalah struktur pasar yang berbentuk oligopoly, yang mana pasar dikuasai oleh tiga eksportir utama karet alam, yaitu Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Pangsa pasar rata-rata yang dikuasai oleh ketiga negara ini dalam kurun waktu 2001-2009 adalah sebesar 78%, yang mana hal ini berarti dalam kurun waktu tersebut, ketiga negara eksportir utama karet alam internasional menguasai 78% pasar karet alam internasional. Perhitungan mengenai keunggulan komparatif negara-negara eksportir karet alam menyatakan bahwa masing-masing negara eksportir utama tersebut memiliki keunggulan komparatif. Hal ini terlihat dari nilai RCA yang lebih besar dari 1. Berbeda dengan perhitungan tersebut, perhitungan mengenai keunggulan kompetitif negara ekspotir utama karet alam dengan menggunakan analisis ECI menyatakan bahwa hingga tahun 2008, hanya Indonesia yang memiliki keunggulan kompetitif, sedangkan Thailand dan Malaysia tidak memiliki keunggulan ini. Hal tersebut dilihat dari nilai ECI yang lebih kecil dari 1. Perhitungan tersebut memberikan gambaran bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam perdagangan (ekspor) karet alam. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari keunggulan yang dimiliki Indonesia dalam perdagangan karet alam, sehingga daya saing yang dimiliki Indonesia perlu untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan.

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL

“ANALISIS DAYA SAING EKSPOR KARET ALAM INDONESIA DI PASAR

INTERNASIONAL” BELUM PERNAH DIAJUKAN PADA PERGURUAN

TINGGI LAIN ATAU LEMBAGA LAIN MANAPUN UNTUK TUJUAN

MEMPEROLEH GELAR AKADEMIK TERTENTU. SAYA JUGA

MENYATAKAN SKRIPSI INI BENAR-BENAR HASIL KARYA SENDIRI

DAN TIDAK MENGANDUNG BAHAN-BAHAN YANG PERNAH DITULIS

ATAU DITERBITKAN OLEH PIHAK LAIN KECUALI SEBAGAI RUJUKAN

YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH.

Bogor, Januari 2011

ANALISIS DAYA SAING EKSPOR KARET ALAM

INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL

EKA RATNAWATI H44061590

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

Judul Skripsi : Analisis Daya Saing Ekspor Karet Alam Indonesia di Pasar Internasional

Nama : Eka Ratnawati

NIM : H44061590

Menyetujui, Pembimbing,

Adi Hadianto, SP, M.Si NIP: 19790615 200501 1 004

Mengetahui, Ketua Departemen,

Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT NIP: 19660717 199203 1 003

RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan resmi ibu Titi Ariyati dan ayah M. Jamhari. Penulis dilahirkan dengan selamat di Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1987.

PRAKATA

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan umat, Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umatnya dan membawa perubahan menuju peradaban yang lebih baik.

Skripsi yang berjudul “Analisis Daya Saing Ekspor Karet Alam Indonesia di Pasar Internasional” ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat penyelesaian studi jenjang Strata 1 (S1) di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat kerja keras, do’a, dorongan, dan bantuan yang luar biasa dari berbagai pihak.

Terimakasih utamanya penulis sampaikan kepada mama tercinta, Titi Ariyati yang senantiasa berjuang dengan kesabaran serta do’a yang tiada putus -putusnya, dan adikku, Nur Ratih atas dorongan dan semangat yang diberikan. Tak lupa penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Pemda Kutai Kartanegara atas bantuan dana yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 dengan baik. Terimakasih kepada bapak dan seluruh keluarga besar, baik yang berada di Sangasanga, Samarinda, Balikpapan, maupun di Haruai yang senantiasa memberikan do’a dan dukungan, Ninuk dan keluarga di Tenggarong yang terus memberikan do’a dan secercah harapan. Kepada seluruh guru yang telah mengajar penulis sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan jenjang Perguruan Tinggi (apresiasi dan terimakasih yang tiada habisnya pada bapak dan ibu semua).

utama, Bapak Ujang Sehabudin, serta kepada dosen penguji wakil departemen, Bapak Novindra atas masukan yang diberikan. Kepada pengurus perpustakaan balai penelitian karet penulis juga mengucapkan terimakasih atas informasi-informasi yang telah diberikan. Juga kepada mba Aam atas bantuan yang diberikan.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada sahabat seperjuangan di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Riana Ekawati (terus semangat untuk mengukir kembali mimpi kita bu), sahabat 99, Yunita Mukti Noor Yanti, Harli Septian, Rafik Albar, Hairika Maulani, Agustya Lutfiani, dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu (semoga persahabatan tetap menyatukan kita). Kepada teman-teman di Pondok RIZQI, Yanti (yanti???), mba Ummi (begadang lagi mba?), mba Peni, mba Wage, Isma, Reni, dan semuanya atas bantuan dan semangat yang diberikan. Tak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada para sahabat dan semua teman semasa TK, SD, SLTP, SMA, TPB (B01_ers), teman-teman di FM BUD KUKAR, organisasi, kepanitiaan, serta teman-teman di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu (kalian semua telah memberikan warna dalam hidup saya).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bogor, Januari 2011

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 7

1.3. Tujuan Penelitian... 9

1.4. Manfaat Penelitian ... 9

1.5. Ruang Lingkup Penelitian ... 9

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 11

2.1. Peran Sektor Pertanian... 11

2.2. Perkebunan ... 12

2.3. Konsep Keunggulan dan Daya Saing Ekspor ... 15

2.4. Ekspor sebagai Sumber Devisa ... 16

2.5. Karet Alam ... 18

2.5.1. Perbedaan Karet Alam dengan Karet Sintetis ... 20

2.5.2. Jenis-Jenis Karet Alam ... 21

2.5.3. Manfaat Karet ... 25

2.6. Bentuk Kerjasama Antar Negara Produsen Karet Alam ... 27

2.7. Penelitian Terdahulu ... 29

III. KERANGKA PEMIKIRAN ... 33

IV. METODOLOGI PENELITIAN ... 39

4.1. Jenis dan Sumber Data ... 39

4.2. Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 39

4.2.1. Analisis Struktur Pasar ... 40

4.2.2. Analisis RCA ... 43

4.2.3. Analisis ECI ... 44

V. GAMBARAN UMUM KARET ALAM ... 46

5.1. Sejarah Karet Dunia dan Indonesia ... 46

5.2. Permintaan dan Penawaran Karet Alam ... 49

5.3. Perkembangan Produksi Karet Alam Indonesia dibandingkan Thailand dan Malaysia sebagai Produsen Utama Karet Alam Dunia ... 51

5.4. Sentra Produksi Karet Indonesia ... 58

5.5. Kemajuan Pemuliaan Karet Indonesia ... 62

5.5.1. Produktivitas Karet ... 62

x

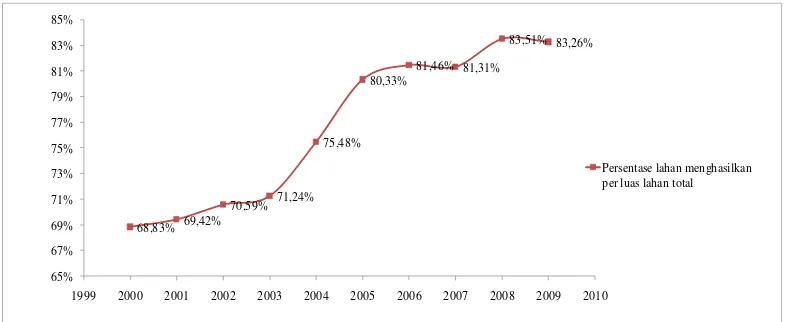

5.5.3. Pertumbuhan Tanaman Menghasilkan (TM) ... 64

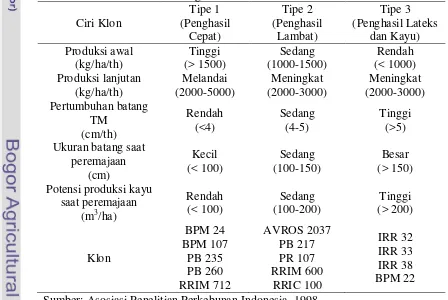

5.5.4. Tipe Keunggulan Klon ... 65

VI. PERKEMBANGAN EKSPOR KARET ALAM INDONESIA ... 67

6.1. Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor Karet Alam Indonesia ... 67

6.2. Tujuan Ekspor Karet Alam Indonesia ... 70

6.3. Perkembangan Ekspor Karet Alam Negara Pesaing ... 73

VII. STRUKTUR PASAR KARET ALAM DI PASAR INTERNASIONAL ... 77

7.1. Pangsa Pasar Karet Alam ... 77

7.2. Herfindahl Index dan Concentration Ratio ... 79

VIII. DAYA SAING EKSPOR KARET ALAM ... 82

8.1. Analisis Revealed Comperative Advantage ... 83

8.2. Analisis Export Competitiveness Index ... 86

IX. KESIMPULAN DAN SARAN ... 90

9.1. Kesimpulan ... 90

9.2. Saran ... 91

DAFTAR PUSTAKA ... 93

xi

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Kontribusi Ekspor Sektor Pertanian terhadap Ekspor NonMigas

Tahun 2000-2009 (Juta US$) ... 2

2. Kontribusi Ekspor Karet Alam terhadap Ekspor NonMigas (Juta US$) ... 3

3. Ranking Global Competitiveness Indeks (GCI) ... 5

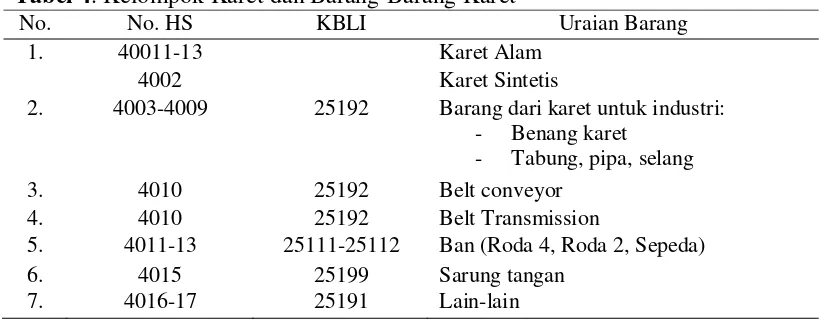

4. Kelompok Karet dan Barang-Barang Karet... 20

5. Standard Indonesian Rubber (SIR) ... 24

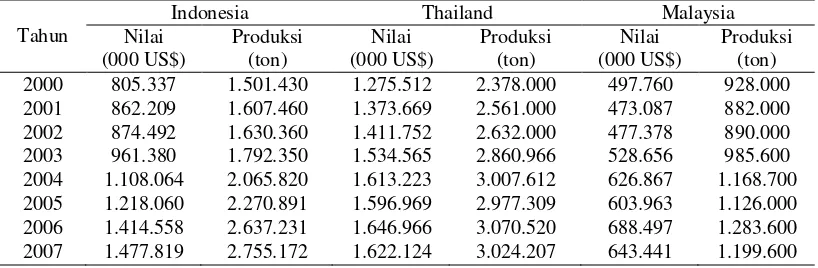

6. Perkembangan Nilai dan Produksi Karet Alam Negara Eksportir Utama... 56

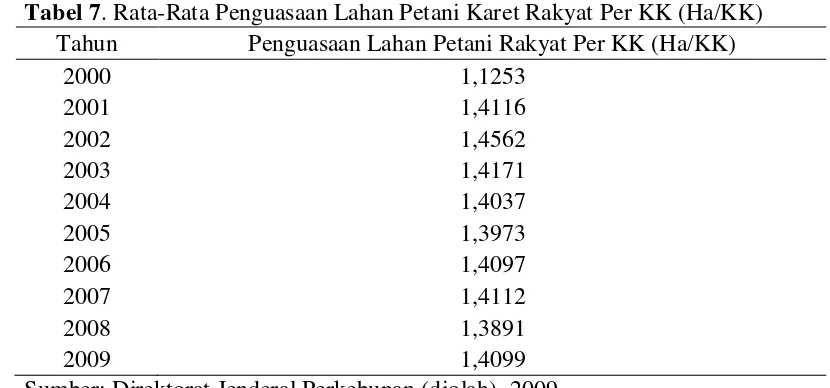

7. Rata-Rata Penguasaan Lahan Petani Karet Rakyat per KK (Ha/KK) ... 60

8. Pengelompokkan Klon Karet berdasarkan Laju Pertumbuhan TBM ... 63

9. Pengelompokkan Klon Karet berdasarkan Pertumbuhan Batang TM ... 64

10.Tipe Klon Unggul berdasarkan Pola Produksi Karet Kering dan Laju Pertumbuhan Batang ... 65

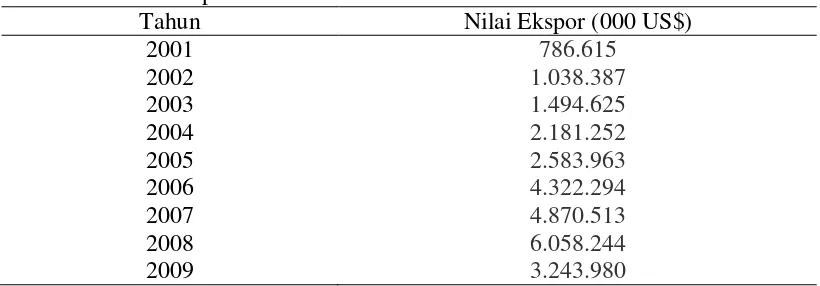

11.Nilai Ekspor Karet Alam Dunia ... 67

12.Nilai Ekspor Karet Alam Indonesia ... 68

13.Volume Ekspor Karet Alam Indonesia ... 69

14.Kuantitas Ekspor Karet Alam Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor Utama ... 70

15.Nilai Ekspor Karet Alam Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor Utama... 72

16.Kuantitas Ekspor Negara Pesaing Utama Karet Alam Dunia ... 73

17.Nilai Ekspor Negara Pesaing Utama Karet Alam Dunia ... 74

18.Harga Ekspor Karet Alam Negara Eksportir Utama (US$/ton) .... 75

xii

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

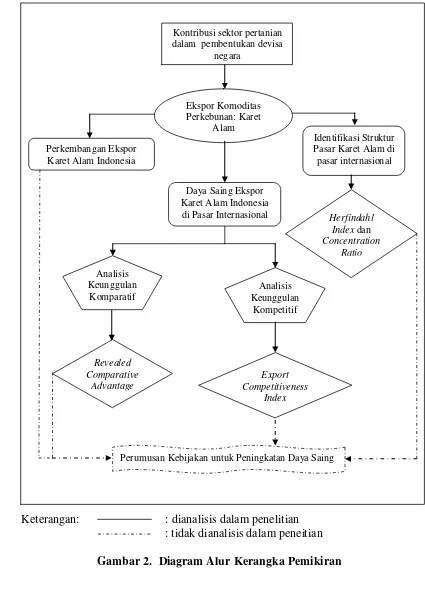

1. World Economic Forum: 12 Pillars of Competitiveness ... 6 2. Diagram Alur Kerangka Pemikiran ... 38

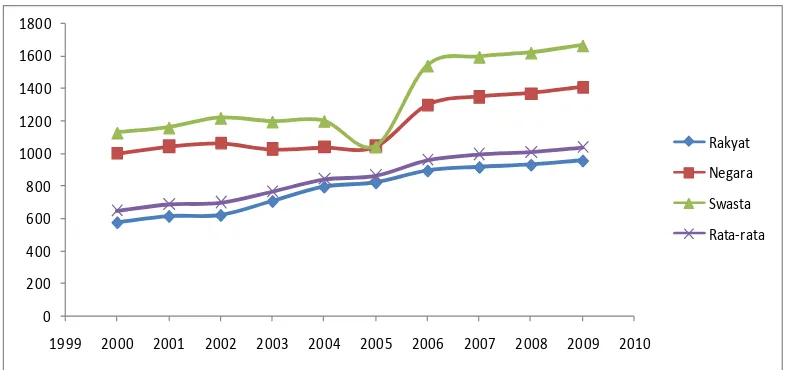

3. Perbandingan Luas Areal Tanam dan Produktivitas Karet Alam Negara Produsen Utama ... 53 4. Perkembangan Produktivitas Lahan Karet alam Indonesia

berdasarkan Status Pengusahaan ... 55 5. Perkembangan Luas Lahan Tanaman Menghasilkan terhadap

Luas Lahan Total Karet Alam Indonesia ... 61 6. Persentase Volume Ekspor Karet Alam Indonesia ke Beberapa

Negara Tujuan Ekspor Utama ... 71 7. Penguasaan Pasar Eksportir Utama Karet Alam ... 78

8. Perbandingan Nilai RCA Negara Eksportir Utama Karet Alam... 83

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Luas Areal Karet Perkebunan Rakyat Menurut Provinsi di Indonesia (Ha) ... 100

2. Produksi Karet Perkebunan Rakyat Menurut Provinsi di Indonesia (ton) ... 101

3. Perhitungan Penguasaan Pasar Negara Eksportir Karet Alam Dunia ... 103

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya

berusaha di bidang pertanian. Dengan tersedianya lahan dan jumlah tenaga kerja

yang besar, diharapkan sektor ini dapat mendorong pertumbuhan perekonomian

nasional. Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat rata-rata penyerapan tenaga

kerja di sektor pertanian periode 2003-2010 sebesar 42,75%, meskipun kontribusi

sektor ini terhadap PDB nasional hanya sekitar 15% (Badan Pusat Statistik, 2010).

Kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan devisa negara tergolong

cukup besar, terutama subsektor perkebunan Sektor pertanian Indonesia pada

neraca perdagangan periode 2006-2008 menunjukkan nilai yang positif (surplus).

Menurut data BPS (2009), pada tahun 2006 neraca perdagangan sektor pertanian

mengalami surplus sebesar 8,9 juta US$. Nilai ini meningkat pada tahun 2007

menjadi 13,3 juta US$ dan tahun 2008 sebesar 12,4 juta US$.

Surplus yang terjadi pada neraca perdagangan sektor pertanian

dikarenakan nilai ekspor komoditas pertanian yang cenderung mengalami

peningkatan, yaitu dari sebesar 2,7 milyar US$ pada tahun 2000 menjadi 4,6

milyar US$ pada tahun 2008. Besaran nilai ekspor sektor pertanian periode

2000-2008 diperlihatkan pada Tabel 1. Peningkatan nilai ekspor ini mengindikasi

perbaikan yang terjadi di bidang pertanian terhadap ekspor nonmigas. Pada Tabel

1 terlihat kontribusi ekspor sektor pertanian terhadap ekspor nonmigas selama

2

Tabel 1. Kontribusi Ekspor Sektor Pertanian terhadap Ekspor Nonmigas Tahun 2000-2008 (Juta US$)

Tahun Ekspor Pertanian

Ekspor Nonmigas

Kontribusi Ekspor Pertanian terhadap Ekspor Nonmigas

2000 2 709,1 47 757,4 5,67%

2001 2 438,5 43 684,6 5,58%

2002 2 568,3 45 046,1 5,70%

2003 2 526,2 47 406,6 5,33%

2004 2 496,2 55 939,3 4,46%

2005 2 880,3 66 428,5 4,34%

2006 3 364,9 78 589,1 4,28%

2007 3 657,8 92 012,3 3,98%

2008 4 584,6 107 894,1 4,25%

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2003-2009

Melihat besaran kontribusi ekspor sektor pertanian terhadap ekspor

nonmigas di atas, maka pengembangan sektor pertanian diharapkan dapat menjadi

pendorong pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang. Hal ini salah

satunya dapat dilakukan dengan pengembangan komoditas unggulan pertanian.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 terdapat 39

komoditas pertanian yang ingin dipacu produksinya. Dari jumlah tersebut terdapat

14 komoditas yang pengembangannya bukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan

tetapi lebih kepada substitusi impor, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri

dalam negeri, serta pengembangan ekspor. Karet merupakan salah satu komoditas

unggulan yang menjadi target pengembangan karena memiliki potensi pasar yang

cukup luas, terutama di pasar ekspor.

Pengutamaan ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983

(Basri, 2002). Bahkan sejak tahun 1988, sumber utama perolehan devisa

Indonesia bertumpu pada penerimaan ekspor nonmigas (Dumairy, 1996). Dalam

perkembangannya, ekspor memiliki peranan yang penting dalam perekonomian

nasional, terlebih sejak digulirkannya perundingan WTO menuju perdagangan

3 yang menimbulkan guncangan sosial dan politik dapat terselamatkan salah

satunya oleh kinerja ekspor pertanian (Basri, 2002).

Kinerja ekspor pertanian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang

cukup baik, khususnya hasil perkebunan. Salah satu ekspor komoditas yang

menjadi andalan Indonesia adalah komoditas karet dan barang karet, di samping

CPO yang tetap menjadi primadona ekspor Indonesia. Kontribusi nilai ekspor

karet alam Indonesia terhadap ekspor nonmigas diperlihatkan pada Tabel 2.

Persentase ekspor karet alam Indonesia terhadap ekspor non migas cenderung

meningkat, yaitu dari 1,8% pada tahun 2001 menjadi 5,61% pada tahun 2008

(Badan Pusat Statistik, 2009). Pertumbuhan yang secara signifikan mengalami

peningkatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik

dari komoditas ini (Parhusip, 2008).

Tabel 2. Kontribusi Ekspor Karet Alam terhadap Ekspor Nonmigas (Juta US$)

Tahun Ekspor Nonmigas

Ekspor Karet Alam

Persentase Ekspor Karet Alam Thd Ekspor Non Migas

2001 43 684,6 787 1,80%

2002 45 046,1 1 038 2,31%

2003 47 406,6 1 495 3,15%

2004 55 939,3 2 181 3,90%

2005 66 428,5 2 584 3,89%

2006 78 589,1 4 322 5,50%

2007 92 012,3 4 871 5,29%

2008 107 894,1 6 058 5,61%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009

Indonesia merupakan negara dengan luas areal perkebunan karet terbesar

di dunia (Food and Agriculture Organization, 2010). Meskipun demikian, hal

tersebut tidak menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor karet terbesar.

Indonesia menduduki posisi kedua produksi dan ekspor karet alam setelah

Thailand (United Nation Comtrade, 2010). Pentingnya komoditas karet alam

4 ekspor sehingga komoditas ini kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu

penopang perekonomian nasional.

Dalam rangka menjalin hubungan dagang secara internasional, Indonesia

turut serta dalam penerapan kebijakan-kebijakan dagang. Awal pelaksanaan

pembangunan jangka panjang kedua banyak tantangan yang dihadapi oleh

Indonesia. Tantangan tersebut antara lain keikutsertaan Indonesia dalam

organisasi perdagangan dunia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994

tentang Pengesahan Agreement on Establishing WTO (World Trade Organization)

(Sukarmi, 2002). Indonesia yang termasuk dalam anggota ASEAN membuka

jalan perdagangannya dengan berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan bebas

dengan anggota-anggota ASEAN lain. Bentuk hubungan kerjasama ini dikenal

dengan nama AFTA (ASEAN Free Trade Area). AFTA dibentuk pada KTT

ASEAN IV di Singapura pada tahun 1992. Pembentukan ini didasarkan tujuan

membentuk kawasan bebas perdagangan ASEAN dalam upaya meningkatkan

daya saing ekonomi regional ASEAN.

Kondisi globalisasi yang terjadi menyebabkan perlunya perhatian lebih

terhadap daya saing produk domestik mengingat bahwa globalisasi menuntut

adanya persaingan. Konsep daya saing tidak saja dilihat dari keunggulan

komparatif tetapi lebih didasarkan pada keunggulan kompetitif produk.

Globalisasi membuat pasar antarnegara menjadi semakin luas. Negara yang

memiliki keunggulan kompetitif cenderung semakin dapat memperkaya

negaranya dan negara yang tidak siap dalam menghadapi persaingan di pasar

global akan semakin terpuruk (Oktaviani dan Novianti, 2009). World Economic

5 mendefinisikan daya saing sebagai himpunan kelembagaan, kebijakan, dan

faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara (Daryanto, 2009).

Laporan Daya Saing Global atau Global Competitiveness Report yang

merupakan laporan tahunan dari WEF membahas mengenai masalah kemampuan

negara-negara untuk menyediakan kemakmuran tingkat tinggi bagi warga

negaranya. Tabel 3 memperlihatkan perbandingan peringkat keunggulan

kompetitif beberapa negara pada periode 2010-2011 dan perbandingan dengan

tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan pada tabel tersebut terlihat bahwa pada

periode 2010-2011, Indonesia berada pada peringkat 44 dari 139 negara yang

disurvei, meningkat 10 peringkat dari periode sebelumnya.

Tabel 3. Ranking Global Competitiveness Indeks (GCI)

No Negara GCI 2010-2011 Rank

GCI 2009-2010 Rank

GCI 2008-2009 Rank

GCI 2007-2008 Rank

1 Indonesia 44 54 55 54

2 Thailand 38 36 34 28

3 Singapore 3 3 5 7

4 Vietnam 59 75 70 68

5 Malaysia 26 24 21 21

6 India 51 49 50 48

7 China 27 29 30 34

8 Philippines 85 87 71 71

Sumber: Schwab, 2010

Peningkatan terhadap posisi daya saing global Indonesia dipengaruhi oleh

berbagai indikator. Pendorong utama dalam peningkatan ini adalah perbaikan

pada pilar makroekonomi1. WEF mencatat perbaikan Indonesia terhadap kondisi

makroekonominya relatif baik, yang mana hal ini ditunjukkan oleh peningkatan

peringkat daya saing pada indikator tersebut sebanyak 17 peringkat sejak

terjadinya krisis moneter (Schwab, 2010).

6 Penentuan indeks daya saing global tersebut menggunakan 12 pilar utama

yang mempengaruhi daya saing, yang mana penentunya terbagi atas tiga

kelompok besar, yaitu kelompok persyaratan dasar, kelompok peningkat efisiensi,

serta kelompok inovasi dan kecanggihan. Pengelompokan pilar-pilar tersebut

terlihat sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1. Pilar makroekonomi menjadi

salah satu penilaian dalam kelompok persyaratan dasar.

Sumber: Schwab, 2010 (World Economic Forum: Global Competitiveness Report 2010-2011) Gambar 1. World Economic Forum: 12 Pillars of Competitiveness

Dalam indeks makroekonomi, kinerja ekspor merupakan salah satu

variabel utama. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa

peningkatan daya saing suatu negara sangat ditentukan oleh kinerja ekspornya

(Hadianto, 2010). Atas dasar konsep ini maka analisis terhadap daya saing ekspor

karet alam sebagai salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia penting untuk

dilakukan. Hal ini sebagai salah satu faktor yang diharapkan dapat meningkatkan

Basic requirements

Institution

Infrastructure

Macroeconomic stability

Helth and primary education

Key for Factor-driven

economies

Eficiency Enhancers

Higher education and training

Goods market efficiency

Labor market efficiency

Financial market sophistication

Technological readiness

Market size

Innovation and sophistication factors

Business sophistication

innovation

Key for Efficiency-driven

economies

Key for Innovation-driven

7 posisi daya saing Indonesia di lingkup global, mengingat prospek pengembangan

ekspor karet alam Indonesia masih sangat besar.

1.2. Perumusan Masalah

Pertumbuhan produksi karet alam Indonesia mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari tumbuhnya produksi karet dari 1,63 juta ton

pada tahun 2002 menjadi 2,77 juta ton pada 2010 (Direktorat Jenderal

Perkebunan, 2010). Angka ini merupakan angka produksi terbesar ke dua dunia

setelah Thailand (Food and Agriculture Organization, 2010). Jumlah produksi

yang demikian besar kemudian dihadapkan pada kondisi penetrasi pasar di mana

Indonesia harus bersaing dengan negara-negara produsen lain, serta adanya

fluktuasi harga (Parhusip, 2008).

Harga karet alam pada perdagangan internasional cenderung fluktuatif

(International Rubber Concortium Limited, 2010). Hal ini merupakan salah satu

ciri yang berkelanjutan. Fluktuasi harga tersebut berdampak pada arus

perdagangan karet alam dan upaya pengembangan ekspor karet alam Indonesia

dalam rangka meningkatkan devisa negara yang memiliki konsekuensi pada

perubahan lingkungan ekonomi atau kebijakan perdagangan yang secara

signifikan mempengaruhi distribusi pendapatan.

Dalam era perdagangan bebas, pengembangan komoditas karet

menghadapi berbagai tantangan. Semakin terbukanya pasar mengakibatkan

persaingan (kompetisi) yang terjadi terhadap ekspor komoditas karet alam

menjadi semakin ketat. Kondisi pasar terbuka menyebabkan semakin minimnya

8 masuknya pesaing-pesaing baru dalam perdagangan. Sebagai gambaran,

pertumbuhan ekspor karet alam oleh negara Vietnam yang semakin baik

mempengaruhi jumlah penawaran karet alam global. Peningkatan jumlah

penawaran ini pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pembentukan harga

(International Trade Statistics, 2010).

Atas dasar tersebut analisis terhadap perkembangan ekspor karet alam

menjadi sangat penting sebagai informasi awal untuk menjelaskan kondisi daya

saing komoditas karet alam Indonesia di pasar ekspor. Untuk mengetahui posisi

daya saing karet alam Indonesia, perlu juga diketahui perkembangan komoditas

tersebut pada negara lain yang menjadi pesaing dalam pasaran internasional.

Informasi-informasi ini berguna untuk melihat seberapa besar penguasaan pasar

oleh eksportir karet alam di lingkup global yang pada akhirnya akan menentukan

kondisi pasar yang terbentuk dari pangsa pasar tersebut.

Kondisi struktur pasar yang terbentuk secara langsung memiliki pengaruh

terhadap daya saing produk. Tingkat daya saing suatu negara penting diketahui

untuk dapat menilai kinerja suatu komoditas dalam perkembangannya di dunia

perdagangan. Dengan mengetahui kondisi struktur pasar yang terbentuk pada

komoditas karet alam, maka kebijakan yang akan diterapkan terhadap komoditas

tersebut akan dapat dirumuskan secara tepat guna pengembangan daya saing

ekspor komoditas terkait di pasaran internasional. Berdasarkan hal tersebut,

masalah-masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan ekspor komoditas karet alam Indonesia?

2. Bagaimana struktur pasar karet alam di pasar internasional?

9

1.3. Tujuan Penelitian

Perumusan masalah yang telah disebutkan di atas kemudian melahirkan

tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari

perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perkembangan ekspor komoditas karet alam Indonesia.

2. Mengidentifikasi struktur pasar karet alam di pasar internasional.

3. Menganalisis daya saing karet alam Indonesia di pasar internasional.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi:

1. Bahan informasi dasar dalam penyusunan dan penentuan arah kebijakan

perkaretan nasional.

2. Tambahan informasi mengenai posisi daya saing ekspor karet alam Indonesia

di pasar internasional.

3. Tambahan bagi khasanah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian dari studi mengenai “Analisis Daya Saing Ekspor

Karet Alam Indonesia di Pasar Internasional” ini adalah sebagai berikut:

1. Komoditas karet alam yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan pada

komoditas karet alam dengan kode HS 4001, yaitu kelompok karet alam,

balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam

bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip.

10 3. Analisis daya saing ekspor karet alam dilakukan pada tiga negara eksportir

utama karet alam, yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia.

4. Identifikasi struktur karet alam di pasar internasional dilakukan dengan

metode Herfindahl Index (HI) dan Concentration Ratio (CR), sedangkan analisis daya saing dilakukan dengan metode Revealed Comparative

11

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Peran Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu penopang perekonomian suatu

negara, khususnya di negara agraris seperti Indonesia. Peranan sektor ini dapat

dikatakan cukup besar bagi perkembangan perekonomian negara yang

bersangkutan. Mengikuti analisis klasik dari Kuznets (1964) dalam Tambunan (2003), pertanian di LDCs dapat dilihat sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat

potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan

pembangunan ekonomi nasional, yaitu sebagai berikut:

1) Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya sangat tergantung pada

pertumbuhan output di sektor pertanian, baik dari sisi permintaan sebagai sumber pemasokan makanan yang kontinu mengikuti pertumbuhan

penduduk, maupun dari sisi penawaran sebagai sumber bahan baku bagi

keperluan produksi di sektor-sektor lain seperti industri manufaktur (misalnya

industri makanan dan minuman) dan perdagangan. Kuznets menyebut ini

sebagai kontribusi produk.

2) Di negara-negara agraris seperti Indonesia, pertanian berperan sebagai

sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk

dari sektor-sektor ekonomi lainnya. Kuznets menyebutnya kontribusi pasar.

3) Sebagai suatu sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi

lainnya. Selain itu, menurut teori penawaran tenaga kerja (L) tak terbatas dari

Arthur Lewis dan telah terbukti dalam banyak kasus, bahwa dalam proses

12 industri dan sektor-sektor perkotaan lainnya. Kuznets menyebutnya

kontribusi faktor-faktor produksi.

4) Sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (sumber devisa),

baik lewat ekspor hasil-hasil pertanian maupun dengan peningkatan produksi

pertanian dalam negeri menggantikan impor (substitusi impor). Kuznets

menyebutnya kontribusi devisa.

2.2. Perkebunan

Perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004

didefinisikan sebagai segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada

tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan

memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan

kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Pelaksanaan

perkebunan diselenggarakan antara lain dengan tujuan untuk meningkatkan

pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, penyedia lapangan

kerja, pemenuhan kebutuhan konsumsi, serta pengoptimalan sumberdaya secara

berkelanjutan. Pada pasal 4 disebutkan bahwa usaha perkebunan memiliki fungsi

secara ekonomi, ekologi, dan sosial budaya.

Tanaman perkebunan merupakan pendukung utama sektor pertanian dalam

menghasilkan devisa. Ekspor komoditas pertanian kita yang utama adalah

hasil-hasil perkebunan. Hasil-hasil-hasil komoditas perkebunan yang selama ini telah

menjadi komoditas ekspor konvensional terdiri atas karet, kelapa sawit, teh, kopi

13 perkebunan yang diekspor, namun porsinya relatif kecil. Dalam beberapa tahun

terakhir ini, kakao telah berkembang menjadi salah satu komoditas penting di

dalam jajaran ekspor komoditas perkebunan. Meskipun demikian, penghasil

devisa utama dari subsektor perkebunan masih dipegang oleh komoditas karet dan

kopi.

Pengusahaan tanaman perkebunan di Indonesia berlangsung dualitis.

Sebagian besar diselenggarakan oleh rakyat secara orang perorangan, dengan

teknologi produksi dan manajemen usaha yang tradisional. Sebagian lagi

diusahakan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, baik milik pemerintah

maupun swasta, dengan teknologi produksi yang modern serta manajemen usaha

yang profesional. Karena tanaman perkebunan didominasi oleh perkebunan

rakyat, maka kondisi perkebunan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan

perkebunan negara lain.

Pembangunan perkebunan dilaksanakan melalui empat pola

pengembangan, yaitu (Dumairy, 1996):

1) Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR)

2) Pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)

3) Pola Swadaya; dan

4) Pola Perusahaan Perkebunan Besar

Pola PIR dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan usaha antara

perkebunan rakyat sebagai plasma dan perkebunan besar sebagai inti, dalam suatu

sistem pengelolaan yang menangani seluruh rangkaian kegiatan agribisnis.

Pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan perkebunan besar untuk

14 pola pengembangan atas asas pendekatan terkonsentrasi pada lokasi tertentu, yang

menangani keseluruhan rangkaian proses agribisnis. Pelaksanaan pola ini

ditempuh melalui pengembangan perkebunan rakyat oleh suatu unit organisasi

proyek yang beroperasi di lokasi perkebunan yang sudah ada. Pola swadaya

ditujukan untuk mengembangkan swadaya masyarakat petani/pekebun yang sudah

ada di luar wilayah kerja PIR dan UPP. Sedangkan pola perkebunan besar

diarahkan untuk meningkatkan peranan pengusaha untuk mengembangkan

perusahaan perkebunan besar, baik berupa perusahaan negara (BUMN),

perusahaan swasta nasional maupun swasta asing.

Peningkatan produksi perkebunan diupayakan terutama melalui

peningkatan produktivitas lahan serta perbaikan efisiensi pengolahan. Sasaran

utamanya adalah peningkatan produksi perkebunan rakyat, mengingat

produktivitas per hektar dan mutu hasilnya masih rendah, padahal sebagian besar

hasil perkebunan berasal dari perkebunan rakyat. Untuk menunjang kenaikan

produksi perkebunan rakyat dimaksud, dibangun unit-unit pelayanan

pengembangan (UPP). Unit-unit ini memberikan pembinaan dalam hal teknik

agronomi, membantu pembiayaan, pemasaran, dan pengembangan fasilitas

pengolahannya. Sementara itu usaha ekstensifikasi perkebunan dilaksanakan

melalui pola PIR, dimana perusahaan inti bertugas membina plasma-plasmanya

(pekebun-pekebun rakyat) dalam hal teknik agronomi, pengolahan, dan

pemasaran hasil.

Sejalan dengan usaha-usaha tersebut, produksi beberapa tanaman

perkebunan utama meningkat secara cukup berarti. Kenaikan produksi terutama

15 perluasan, serta upaya rehabilitasi dan intensifikasi. Ekspor berbagai jenis

tanaman perkebunan juga berkembang, antara lain berkat dilaksanakannya Proyek

Rehabilitasi dan Peremajaan Tanaman Ekspor (PRPTE).

2.3. Konsep Keunggulan dan Daya Saing Ekspor

Daya saing ekspor memiliki pengertian kemampuan suatu komoditi untuk

memasuki pasar luar negeri dan kemampuan untuk bertahan dalam pasar itu. Daya

saing suatu komoditi dapat diukur atas dasar perbandingan pangsa pasar komoditi

tersebut pada kondisi pasar yang tetap. Dalam hal ini berarti suatu produk

dikatakan memiliki daya saing apabila produk tersebut mampu bertahan dalam

suatu pasar meskipun dengan mengalami guncangan (Amir, 2004).

Untuk dapat melakukan perdagangan antar negara, maka suatu komoditas

perlu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Ricardo

menyatakan bahwa manfaat dari perdagangan akan tetap dapat diperoleh oleh

suatu negara meskipun negara tertentu tidak memiliki keunggulan apapun, selama

rasio harga antarnegara masih berbeda (Hady, 2004). Jika tidak ada perdagangan,

setiap negara akan memiliki keunggulan komparatif, yaitu kemampuan untuk

menemukan barang-barang yang dapat diproduksi pada tingkat biaya

ketidakunggulan relatif yang lebih rendah (dimulai dari awal dibukanya

perdagangan) daripada barang lainnya. Barang-barang inilah yang seharusnya

diekspor untuk ditukar dengan barang lainnya. Hukum keunggulan komparatif

Ricardo menyatakan bahwa setiap negara memiliki keunggulan komparatif dalam

sesuatu dan memperoleh manfaat dengan memperdagangkannya untuk ditukar

16 Menurut Porter (1998) dalam Abdmoulah dan Laabas (2010) keunggulan bersaing suatu negara sangat tergantung pada tingkat sumberdaya yang

dimilikinya. Keunggulan kompetitif dapat dilihat dari sumberdaya lokal yang

dimiliki suatu negara/wilayah. Keunggulan ini dapat dibuat dan dipertahankan

melalui suatu proses internal yang tinggi. Perbedaan dalam struktur ekonomi

nasional, nilai kebudayaan, kelembagaan dan sejarah turut serta dalam

menentukan keberhasilan kompetitif.

2.4. Ekspor sebagai Sumber Devisa

Setiap negara berbeda dengan negara lainnya, baik ditinjau dari sudut

sumber alam, iklim, letak geografis, penduduk, keahlian, tenaga kerja, tingkat

harga, serta keadaan struktur ekonomi dan sosialnya. Perbedaan itu menimbulkan

pula perbedaan barang yang dihasilkan, biaya yang diperlukan, serta mutu atau

kualitasnya. Hal inilah yang kemudian mendorong suatu negara untuk menjalin

hubungan dagang dengan negara lain guna memenuhi kebutuhan dalam negeri

yang belum ataupun tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri.

Kelebihan produksi dalam negeri akan mendorong terjadinya ekspor.

Pengertian ekspor menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor adalah

kegiatan mengeluarkan barang dan jasa dari daerah kepabeanan suatu negara.

Adapun daerah kepabeanan sendiri didefinisikan sebagai wilayah Republik

Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta

tempat-tempat tertentu di zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen yang

17 (1997) dalam Novianti dan Hendratno (2008) menyatakan bahwa ekspor penting dalam dua hal utama yaitu: a) bersama-sama dengan impor dalam menghasilkan

neraca pembayaran (balance of payment) dari suatu negara; b) ekspor

menghasilkan devisa yang memberikan peningkatan pendapatan nasional dan

pendapatan riil. Secara matematis, ekspor dapat dituliskan sebagai fungsi berikut:

���= − � + −1

Dimana:

Xt = Jumlah ekspor komoditas tahun t

Qt = Jumlah produksi domestik tahun t

Ct = Jumlah konsumsi domestik tahun t

St-1 = Stok tahun sebelumnya (t-1)

Pembelian barang ataupun pembayaran jasa dari luar negeri yang

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mengharuskan setiap negara

berusaha untuk memiliki atau menguasai alat-alat pembayaran luar negeri. Alat

pembayaran luar negeri, atau juga disebut sebagai Foreign Exchange Currency

atau devisa dapat dianggap sebagai tagihan terhadap luar negeri yang dapat

dipergunakan untuk melunasi hutang yang terjadi dengan luar negeri. Sumber

devisa dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Umumnya sumber

devisa dari suatu negara adalah sebagai berikut (Amir, 1984):

1) Hasil-hasil dari ekspor barang maupun jasa;

2) Pinjaman yang diperoleh dari luar negeri, baik dari pemerintah suatu negara,

badan-badan keuangan internasional, ataupun dari swasta;

3) Hadiah atau Grant dari negara asing;

4) Keuntungan dari penanaman modal di luar negeri;

18

2.5. Karet Alam

Karet adalah polimer hidrokarbon yang terbentuk dari emulsi kesusuan

(dikenal sebagai latex), di getah pada beberapa jenis tumbuhan tetapi dapat juga

diproduksi secara sintetis. Sumber utama barang dagang dari latex yang

digunakan untuk menciptakan karet adalah pohon karet Para, Hevea brasiliensis

(Euphorbiaceae). Pengambilan getah dilakukan dengan cara melukai kulit pohon sehingga pohon akan memberikan respon yang menghasilkan lateks lebih banyak

(Departemen Perindustrian, 2007). Pohon tersebut menurut Undri (2004) pertama

kali ditemukan di lembah Amazone oleh tim ekspedisi dari Perancis. Kemudian

ekspedisi tersebut berhasil menemukan pohon karet yang dapat diambil getahnya

tanpa harus menebang pohonnya, cukup dengan melukai kulit batang tanaman

karet tersebut. Penemuan tersebut menyebabkan pengembangan penggunaan

lateks semakin pesat, apalagi setelah ditemukannya proses vulkanisasi oleh Good

Year tahun 1839, maka pengembangan perkebunan karet mulai berkembang secara komersil. Setelah percobaan berkali-kali oleh Henry Wickham, pohon

tersebut berhasil dikembangkan di Asia Tenggara, dimana sekarang ini tanaman

ini banyak dikembangkan. Menjelang tahun 1940, Indonesia dan Malaysia

akhirnya menjadi produsen utama karet dunia. Upaya pengembangan tanaman

karet secara perkebunan baru mulai pada akhir abad ke-19 (Undri, 2004). Lebih

dari setengah karet yang digunakan sekarang ini adalah sintetik, tetapi beberapa

juta ton karet alami masih diproduksi setiap tahun dan masih merupakan bahan

penting bagi beberapa industri termasuk otomotif dan militer (Suciati, 2006).

Saat ini, karet alam merupakan komoditi perkebunan yang sangat penting

19 Indonesia bahkan pernah menjadi produsen karet alam nomor satu di dunia.

Sebagian besar tanaman ini diusahakan oleh perkebunan rakyat.

Kedudukan Indonesia sebagai produsen utama karet alam dunia kini telah

digeser oleh Thailand, akibat areal luas yang dimiliki tidak diiringi dengan

produksi besar dan mutu yang baik. Namun demikian, karet masih merupakan

penghasil devisa utama di jajaran komoditas ekspor perkebunan. Produksi karet

alam Indonesia pada tahun 2007 sebesar 2,76 juta ton dimana 2,44 juta ton atau

88,4% dari produksi karet alam tersebut diekspor dengan nilai US$ 4,36 milyar,

hanya 13,3% atau 355.717 ton yang digunakan untuk kebutuhan industri dalam

negeri (Association of Natural Rubber Producing Countries, 2010). Pasar utama

ekspor karet alam tertuju ke Amerika Serikat (40%) dan Singapura (30%).

Selebihnya ke Jepang dan Eropa Barat, serta beberapa negara lain dalam porsi

kecil (International Trade Statistics, 2010). Jenis yang diekspor terdiri atas lateks,

karet sheets, karet crepe, dan karet SIR (Standard Indonesia Rubber). Jenis yang paling banyak diekspor adalah karet SIR. Selain getah karet yang berguna sebagai

bahan baku berbagai produk industri, kayu karet juga layak ekspor. Jepang,

Taiwan, dan beberapa negara Eropa mengimpor kayu karet dari Indonesia.

Karet dan barang karet dapat diklasifikasikan menurut The Harminized

Commodity Descreption and Coding System (HS) dan kelompok barang lapangan industri (KBLI). Pengelompokkan tersebut sebagaimana yang dapat diperlihatkan

20

Tabel 4. Kelompok Karet dan Barang-Barang Karet

No. No. HS KBLI Uraian Barang 1. 40011-13 Karet Alam

4002 Karet Sintetis

2. 4003-4009 25192 Barang dari karet untuk industri: - Benang karet

- Tabung, pipa, selang 3. 4010 25192 Belt conveyor

4. 4010 25192 Belt Transmission

5. 4011-13 25111-25112 Ban (Roda 4, Roda 2, Sepeda) 6. 4015 25199 Sarung tangan

7. 4016-17 25191 Lain-lain

Sumber: Departemen Perindustrian, 2009

2.5.1 Perbedaan Karet Alam dengan Karet Sintetis

Karet alam memiliki keunggulan-keunggulan jika dibandingkan dengan

karet sintetis. Keunggulan-keunggulan tersebut antara lain (Nazaruddin dan

Paimin, 2006):

Memiliki daya elastik atau daya lenting yang sempurna;

Memiliki plastisitas yang baik sehingga pengolahannya mudah;

Mempunyai daya aus yang tinggi;

Tidak mudah panas (low heat build up); dan

Memiliki daya tahan yang tinggi terhadap keretakan (groove cracking

resistance).

Meski demikian, karet sintetis juga memiliki kelebihan seperti tahan

terhadap berbagai zat kimia, dan harganya yang cenderung dapat dipertahankan

sehingga tetap stabil. Hal ini berbeda dengan karet alam yang mana harganya

selalu mengalami fluktuasi, yang terkadang bahkan bergejolak (International

Rubber Concortium Limited, 2010). Suatu kebijakan politik entah dari pihak

pengusaha maupun pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap usaha

21

2.5.1. Jenis-Jenis Karet Alam

Jenis karet alam yang dikenal luas adalah (Nazaruddin dan Paimin, 2006) :

Bahan olah karet (lateks kebun, sheet angin, slab tipis, dan lumb segar),

Karet konvensional (ribbed smoked sheet, white crepes, dan pale crepe, estate

brown crepe, compo crepe, thin brown crepe remills, thick blanked crepe ambers, flat bark crepe, pure smoke blanket crepe, dan off crepe),

Lateks pekat,

Karet bongkah atau block rubber,

Karet spesifikasi teknis atau crumb rubber,

Karet siap olah atau tyre rubber, dan

Karet reklim atau reclaimed rubber.

1) Bahan Olah Karet

Bahan olah karet adalah lateks kebun serta gumpalan lateks kebun yang

diperoleh dari pohon karet Havea brasiliensis. Beberapa kalangan menyebutkan

bahwa bahan olah karet bukan produksi perkebunan besar, melainkan merupakan

bokar (bahan olah karet rakyat) karena biasanya diperoleh dari petani yang

mengusahakan kebun karet. Menurut pengolahannya bahan olah karet dibagi

menjadi 4 macam: lateks kebun, sheet angin, slap tipis, dan lump segar.

a. Lateks kebun adalah cairan getah yang didapat dari bidang sadap pohon

karet. Cairan getah ini belum mengalami penggumpalan.

b. Sheet angin adalah bahan olah karet yang dibuat dari lateks yang sudah

disaring dan digumpalkan dengan asam semut, berupa karet sheet yang

22 c. Slap tipis adalah bahan olah karet yang terbuat dari lateks yang sudah

digumpalkan dengan asam semut.

d. Lump segar adalah bahan olah karet yang bukan berasal dari gumpalan

lateks kebun yang terjadi secara alamiah dalam mangkuk penampung.

2) Karet Alam Konvensional

Terdapat beberapa macam karet olahan yang tergolong karet alam

konvensional. Jenis itu pada dasarnya hanya terdiri dari golongan karet sheet dan

crepe. Jenis karet alam olahan yang tergolong konvensional adalah sebagai

berikut.

a. Ribbed smoked sheet atau RSS adalah jenis karet berupa lembaran sheet

yang mendapat proses pengasapan dengan baik. RSS terdiri dari

beberapa kelas, yaitu X RSS, RSS 1, RSS 2, RSS 3, RSS 4, dan RSS 5.

b. White crepe dan pale crepe merupakan crep yang berwarna putih atau muda. White crepe dan pale crepe juga ada yang tebal dan tipis.

c. Estate brown crepe merupakan crepe yang berwarna coklat. Disebut

estate brown crepe karena banyak dihasilkan oleh perkebunan-perkebunan besar atau estate. Jenis ini dibuat dari bahan yang kurang

baik seperti yang digunakan untuk pembuatan off crepe serta dari sisa lateks, lump atau koagulum yang berasal dari prakoagulasi, dan scrap

atau lateks kebun yang sudah kering di atas bidang penyadapan. Brown

crepe yang tebal disebut thick brown crepe dan yang tipis disebut thin

brown crepe.

23 e. Thin brown crepe remills merupakan crepe cokelat yang tipis karena jenis ini merupakan jenis karet yang digiling ulang. Bahan yang

digunakan sama dengan jenis brown crepe yang lain, hanya saja dalam

prosesnya jenis ini mengalami penggilingan ulang untuk memperoleh

ketebalan seperti yang telah ditetapkan.

f. Thick blanket crepes ambers merupakan jenis crepe blanket yang berwarna cokelat dan tebal, dan biasanya terbuat dari slab basah, sheet

tanpa proses pengasapan, dan lumb serta scrap dari perkebunan atau

kebun rakyat yang baik mutunya.

g. Flat bark crepe merupakan jenis karet tanah atau earth rubber, yaitu

jenis crepe yang dihasilkan dari scrap karet alam yang belum diolah,

termasuk scrap tanah yang berwarna hitam.

h. Pure smoked blanket crepe merupakan crepe yang diperoleh dari penggilingan karet asap yang khusus berasal dari RSS, termasuk

didalamnya block sheet atau sheet bongkah atau sisa dari potongan RSS.

i. Off crepe yang tidak tergolong dalam bentuk baku atau standar. Biasanya dibuat dari contoh sisa penentuan kadar karet kering, lembaran RSS yang

tidak bagus penggilingannya sebelum diasapi, busa-busa dari lateks,

bekas air cucian yang banyak mengandung lateks, serta bahan-bahan lain

yang tidak bagus, bukan dari proses pembekuan langsung dari bahan

24 3) Lateks Pekat

Lateks pekat adalah jenis karet yang berbentuk cairan pekat. Lateks pekat

yang diperdagangkan di pasar ada yang dibuat melalui proses pendadihan

(creamed lateks) dan melalui proses pemusingan (centrifuged lateks). Jenis ini biasanya banyak digunakan untuk pembuatan bahan-bahan karet yang tipis dan

bermutu tinggi.

4) Karet Bongkah atau Block Rubber

Karet bongkah adalah jenis karet remah yang telah dikeringkan dan

dikilang menjadi bandela-bandela dengan ukuran yang telah ditetapkan. Karet

bongkah ada yang berwarna muda dan setiap kelasnya mempunyai kode warna

tersendiri. Standar mutu jenis ini tercantum dalam SIR (Standard Indonesian

Rubber) sebagaimana disajikan pada Tabel 5 berikut..

Tabel 5. Standard Indonesian Rubber (SIR)

SIR 5L SIR 5 SIR 10 SIR 20 SIR 50

Kadar kotoran maksimum 0,05% 0,05% 0,10% 0,20% 0,50%

Kadar abu maksimum 0,50% 0,50% 1,75% 1,00% 1,50%

Kadar zat asiri maksimum 1.0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

PRI minimum 60 60 50 40 30

Plastisitas-Po minimum 30 30 30 30 30

Limit warna (skala livibond)

maksimum 6 - - - -

Kode warna Hijau Hijau - Merah Kuning

Sumber: Thio Goan Loo, 1980 dalam Nazaruddin dan Paimin, 2006 5) Karet Spesifikasi Teknis atau Crumb Rubber

Karet spesifikasi teknis adalah karet alam yang dibuat khusus sehingga

terjamin mutu teknisnya. Penetapan mutunya juga didasarkan pada sifat-sifat

teknisnya. Warna atau penilaian visual yang menjadi dasar penentuan golongan

mutu pada jenis karet sheet, crepe, maupun lateks pekat tidak berlaku untuk jenis

25 6) Tyre Rubber

Tyre rubber adalah bentuk lain dari dari karet alam yang dihasilkan sebagai barang setengah jadi sehingga bisa langsung digunakan oleh konsumen,

baik untuk pembuatan ban atau barang lain yang menggunakan bahan baku karet

alam. Tyre rubber sudah dibuat di Malaysia sejak tahun 1972. Pembuatannya

dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing karet alam terhadap karet sintetis.

Jika dibandingkan dengan karet konvensional, tyre rubber adalah bahan pembuat yang lebih baik untuk ban atau produk karet lain. Kelebihan yang dimiliki karet

jenis ini adalah memiliki daya campur yang baik sehingga mudah digabung

dengan karet sintesis.

7) Karet Reklim atau Reclaimed Rubber

Karet reklim merupakan jenis karet yang diolah kembali dari

barang-barang karet bekas, terutama ban-ban mobil bekas. Karena itu dapat dikatakan

bahwa karet reklim adalah suatu hasil pengolahan scrap yang sudah divulkanisir.

2.5.2. Manfaat Karet

Karet banyak digunakan dalam kehidupan. Penggunaan bahan baku karet

telah dikembangkan dengan basis industri. Umumnya alat-alat yang dibuat dari

bahan karet sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari maupun dalam industri

seperti penggunaannya pada mesin-mesin penggerak.

Barang yang dapat dibuat dari karet alam antara lain adalah ban kendaraan

(mulai dari sepeda, motor, traktor, hingga pesawat terbang), sepatu karet, sabuk

penggerak mesin besar dan mesin kecil, pipa karet, kabel, isolator, serta

26 membuat perlengkapan seperti sekat. Pembuatan jembatan pun menggunakan

karet sebagai penahan getarannya.

Manfaat karet sangat beragam. Pemanfaatannya melingkupi hampir

seluruh dari kegiatan kehidupan manusia. Peralatan rumah tangga kebanyakan

terbuat dari bahan dasar karet. Begitupun dengan peralatan kantor, seperti kursi,

lem perekat barang, selang air, kasur busa, serta peralatan tulis menulis seperti

karet penghapus. Tambang-tambang besar yang mengolah bijih besi dan batubara

menggunakan belt yang sangat panjang dan terbuat dari karet untuk

pengangkutannya. Bangunan-bangunan besar semakin banyak yang menggunakan

bahan karet. Tak hanya itu, bahkan peralatan dan kendaraan perang juga banyak

bagiannya yang terbuat dari bahan dasar karet.

Selain karet alam, karet sintetis juga banyak digunakan dalam pembuatan

berbagai jenis barang. Hal ini dikarenakan karet sintetis memiliki beberapa

kelebihan yang tidak dimiliki oleh karet alam. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa

manfaat karet bagi kehidupan manusia jauh lebih banyak lagi dibanding dengan

yang telah disebutkan. Karet memiliki pengaruh besar terhadap bidang

transportasi, komunikasi, industri, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan banyak

bidang kehidupan lain yang vital bagi kehidupan manusia. Manfaat secara tidak

langsung pun banyak yang dapat diperoleh dari barang yang dibuat dari karet.

Hingga saat ini, pengembangan usaha perkebunan karet tidak hanya fokus

pada prospek pengembangan dan produksi lateks saja, tetapi lebih terhadap nilai

lain yang lebih tinggi dan mulia. Perkembangan karet sintetis dewasa ini

mengakibatkan perlunya melihat manfaat lain dari karet alam. Berbeda dengan

27 karet alam justru menghasilkan oksigen. Menurut data yang diperoleh dari IRSG,

dalam sehari produksi O2 pada perkebunan karet mencapai 1000 ton (Bastari,

1998). Selain itu, biji karet juga dapat menghasilkan minyak yang berguna bagi

industri, disamping kayu karet yang juga memiliki prospek cerah kedepannya.

2.6. Bentuk Kerjasama Antar Negara Produsen Karet Alam

Perdagangan multilateral yang mana saat ini mengarah ke dalam

perdagangan yang lebih terbuka menawarkan peluang sekaligus tantangan bagi

tiap negara untuk meningkatkan daya saing bagi produk yang dimilikinya maupun

membentuk berbagai jenis kerjasama multilateral antar negara. Kepentingan

Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar dari karet alam memberikan

landasan yang cukup besar untuk berpartisipasi aktif menjadi salah satu anggota

kerjasama dunia yang mengelola permasalahan tersebut. Berbagai organisasi

multilateral telah terbentuk sejak lama yang mana hal ini mendorong para

produsen untuk juga membentuk organisasi yang menangani masalah karet alam

dunia.

Organisasi multilateral karet alam yang pertama kali didirikan pada tahun

1980 dengan nama International Natural Rubber Organization (INRO), yang tujuan utamanya adalah untuk menstabilkan harga karet alam. Anggota dari INRO

terdiri dari negara-negara produsen karet alam (eksportir) yaitu Malaysia,

Indonesia, Thailand, Sri Lanka, dan Nigeria, serta negara konsumen (importir)

yaitu China, Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. INRO kemudian

dibubarkan secara resmi pada tanggal 13 Oktober 1999. Sejak itu, tidak ada lagi

28 pada saat itu, INRO tidak dapat mengatasi kemerosotan harga. Association of

Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) yang berdiri sejak tahun 1970 dan terdiri dari negara-negara produsen karet alam, yang diharapkan dapat berfungsi

sebagai pengganti sebagian dari fungsi INRO tidak dapat berjalan sebagaimana

yang diharapkan.

Bubarnya INRO membawa dampak psikologi terhadap pasar. Hal ini dapat

dilihat dari semakin merosotnya harga karet alam di pasar internasional.

Berdasarkan pada latar belakang pemerosotan harga karet alam sejak terjadinya

krisis moneter tahun 1997 dan dibubarkannya INRO, maka tiga negara produsen

utama karet alam yaitu Thailand, Indonesia, dan Malaysia sepakat mengadakan

kerjasama di bidang perdagangan karet alam. Dalam upaya mengatasi merosotnya

harga karet alam, pemerintah Thailand, Indonesia, dan Malaysia sepakat

mendirikan perusahaan patungan karet alam yang bernama “International Rubber

Consortium Limited (IRCo)”. Kesepakatan pendirian perusahaan patungan IRCo

ini telah tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yng

ditandatangani oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, Menteri

Agriculture and Cooperatives Thailand, dan Menteri Primary Industries Malaysia

pada tanggal 8 Agustus 2002 di Bali. IRCo berfungsi sebagai pelengkap dari

skema penstabil harga yang lain, yaitu Supply Managemant Scheme (SMS) dan

Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) sebagaimana yang telah disepakati dalam “Joint Ministerial Declaration (Bali Declaration) 2001”, yaitu

melaksanakan kegiatan strategic marketing yang meliputi pembelian dan

29

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait komoditas karet alam telah banyak dilakukan. Soekarno

(2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Keunggulan Komparatif

Karet Alam Indonesia Tahun 2003-2007” menyatakan bahwa pertumbuhan daya

saing karet alam Indonesia di pasar dunia semakin mengalami peningkatan. Hal

ini dapat dilihat dari nilai Revealed Comparative Advantage (RCA) yang mengalami peningkatan dari 28,403 pada tahun 2003 menjadi 37,388 pada tahun

2007. Peningkatan nilai RCA ini tidak terlepas dari semakin besarnya nilai ekspor

karet alam Indonesia di pasar dunia. Selain itu, Soekarno juga menyatakan bahwa

hal tersebut terkait dengan semakin gencarnya program revitalisasi perkebunan

karet di Indonesia yang membawa harapan pemerintah untuk menjadikan

Indonesia sebagai penghasil karet alam terbesar di dunia pada tahun 2010.

Karet sintetik yang merupakan produk komplementer maupun substitusi

dari karet alam semestinya memiliki peranan dalam pembentukan harga karet

alam. Atas dasar pemikiran ini, maka dalam analisis yang menggunakan metode

impulse response function dan variance decompotition, Zebua (2008) memakai harga karet sintetis dan nilai tukar Rupiah dalam menelusuri respon variabel

dependent terhadap guncangan variabel independent sebesar satu standar deviasi.

Hasil yang didapat menyatakan bahwa pengaruh dari guncangan harga karet

sintetik terhadap harga karet RSS dan TSR20 pada jangka pendek memberikan

dampak yang positif terhadap harga ekspor karet RSS di Indonesia, sedangkan

dampak nilai tukar Rupiah adalah negatif. Hal ini mencerminkan bahwa

keragaman harga ekspor karet alam Indonesia, khususnya RSS dan TSR20

30 sintetik dan nilai tukar Rupiah hanya memberikan kontribusi yang berkisar 0-12%

saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunandar (2007) mengenai analisis daya

saing dan dampak kebijakan pemerintah terhadap pengusahaan komoditi tanaman

karet alam di Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan dengan

menggunakan metode analisis PAM (Policy Analysis Matrix) memperoleh hasil bahwa usahatani yang dijalankan oleh petani karet alam Kecamatan Cambai

mempunyai daya saing. Ini terlihat dengan indikator keunggulan kompetitif dan

keunggulan komparatif (PCR dan DCR) yang lebih kecil dari satu (<1), serta

keuntungan sosial dan juga keuntungan privat (finansial) yang positif. Hasil yang

diperoleh untuk nilai PCR (Private Cost Ratio) sebesar 0,43% dan keuntungan finansial sebesar Rp 6.903,94/kg. sedangkan nilai DRC (Domestic Resource Cost

Ratio) sebesar 0,77% dan keuntungan sosial sejumlah Rp 2.791,39/kg. Hasil dari nilai PCR yang lebih kecil dari DCR merupakan indikator yang memiliki arti

bahwa komoditi usahatani karet alam (bokar) terhadap kebijakan pemerintah yang

meningkatkan efisiensi dalam berproduksi. Dampak kebijakan yang diberlakukan

pemerintah terhadap output menyebabkan nilai transfer output bernilai negatif

(Rp 2.094,94/kg bokar) sehingga harga output di pasar domestik Kecamatan

Cambai lebih rendah dibandingkan harga di pasar internasional. Analisis

sensitivitas yang digunakan yaitu dengan menurunkan harga output sebesar 6%,

kenaikan input (pupuk) sebesar 6%, dan analisis gabungan dengan faktor lain

tidak berpengaruh, menunjukkan hasil bahwa perhitungan dengan menggunakan

Matriks Analisis Kebijakan pada komoditi tanaman karet alam menunjukkan

31 tersebut dilihat dari nilai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang

menunjukkan nilai lebih kecil dari satu, sedangkan dampak kebijakan pemerintah

terhadap input-output yang dilihat dengan nilai EPC yang terjadi mengalami

perubahan menjadi 1 (EPC=1).

Prabowo (2006) menggunakan model ekonometrika dinamis untuk

menganalisis tren perdagangan karet alam antara Indonesia dengan negara-negara

importir utama karet alam yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Penelitian tersebut

menghasilkan suatu kesimpulan bahwa pada kurun waktu 1995-2003 produksi

karet alam Indonesia cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 1.467 juta ton

menjadi 1.798 juta ton atau meningkat sebesar 22,56%. Namun peningkatan

tersebut kurang berarti jika dibandingkan dengan Thailand dan India yang dapat

meningkatkan produksinya hingga dua kali lipat lebih besar dari Indonesia. Hal

yang sama terjadi pada ekspor karet alam. Ekspor karet alam Indonesia meningkat

dari 1.324 juta ton pada tahun 1995 menjadi 1.453 juta ton di tahun 2001.

Meskipun demikian, nilai tersebut kontras dengan persentase ekspor terhadap

ekspor dunia, dimana pangsa ekspor karet alam justru mengalami penurunan dari

31,2% terhadap ekspor dunia pada tahun 1995 menjadi 28,2% pada tahun 2001.

Sebaliknya, Thailand mengalami peningkatan pangsa pasar dari 38,5% pada tahun

1995 menjadi 39,6% pada tahun 2001. Hasil analisis yang dilakukan

menunjukkan bahwa ekspor dan produksi karet alam dunia masih didominasi oleh

Thailand, Indonesia, dan Malaysia, serta Vietnam yang mulai diperhitungkan

dalam jajaran eksportir utama karena terus mengalami peningkatan produksi dan

ekspor. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa faktor dominan yang

32 domestik brutonya dengan respon yang elastik. Hal tersebut berbeda dengan

Jepang yang permintaannya terhadap karet alam tidak responsif terhadap

perubahan pendapatan domestik bruto maupun perubahan harga impor karet alam.

Namun, secara umum distorsi pasar akibat kebijakan perdagangan dan perubahan

33

III. KERANGKA PEMIKIRAN

Ekonomi Internasional pada umumnya diartikan sebagai bagian dari ilmu

ekonomi yang mempelajari dan menganalisis transaksi dan permasalahan

ekonomi internasional (ekspor dan impor) yang meliputi perdagangan dan

keuangan/moneter serta organisasi (swasta/pemerintah) dan kerjasama ekonomi

antar negara (internasional). Permasalahan pokok yang dihadapi dalam ekonomi

internasional juga tidak berbeda dengan yang dihadapi oleh ekonomi pada

umumnya, yaitu masalah kelangkaan (scarcity) produk dan masalah pilihan

(choice) produk. Masalah tersebut muncul karena adanya permintaan atau demand

serta adanya penawaran atau supply yang berasal dari dalam maupun luar negeri

(Hady, 2004).

Oktaviani dan Novianti (2009) mendefinisikan perdagangan internasional

sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan

penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud

dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antar individu dengan

pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara

lain. Perdagangan internasional yang tercermin dari kegiatan ekspor dan impor

suatu negara menjadi salah satu komponen dalam pembentukan PDB (Produk

Domestik Bruto) dari sisi pengeluaran suatu negara. Peningkatan ekspor bersih

suatu negara menjadi faktor utama dalam peningkatan PDB negara tersebut.

Konsep perdagangan internasional pada hakikatnya telah terjadi selama

ribuan tahun (seperti Jalur Sutra dan Amber Road). Meskipun demikian,

dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan

34 industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan

multinasional (Oktaviani dan Novianti, 2009).

Dalam perdagangan domestik, para pelaku ekonomi bertujuan untuk

memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Demikian

juga halnya dengan perdagangan internasional. Suatu negara terlibat dalam

perdagangan internasional, menurut Krugman da Obstfeld (2000) dalam Prabowo

(2006) didasarkan pada dua alasan, yang mana setiap alasan tersebut memberikan

kontribusi dalam mendatangkan manfaat bagi negara yang melakukan

perdagangan. Pertama, suatu negara terlibat dalam perdagangan karena setiap

negara berbeda dengan negara lainnya. Sebagaimana layaknya individu, suatu

negara dapat memperoleh manfaat dari perbedaan dengan melakukan kesepakatan

untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dihasilkan dengan baik, dengan kata lain

melakukan spesialisasi. Kedua, suatu negara melakukan perdagangan untuk

mencapai skala ekonomi dalam produksi. Jika setiap negara hanya menghasilkan

beberapa jenis produk tertentu, maka setiap negara dapat menghasilkan produk

dalam skala yang lebih besar dan lebih efisien dari pada jika mencoba untuk

menghasilkan semua produk.

Saat ini kajian mengenai perdagangan internasional semakin penting

karena pengaruh globalisasi ekonomi dunia yang dicirikan oleh hal-hal sebagai

berikut (Hady, 2004):

1) Keterbukaan ekonomi terutama dengan adanya liberalisasi pasar dan arus