Oleh:

SITI FEMI AMALIA 110100041

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KARYA TULIS ILMIAH

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan Sarjana Kedokteran

Oleh:

SITI FEMI AMALIA 110100041

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

LEMBAR PENGESAHAN

PREVALENSI HIPERTENSI PADA PASIEN PENYAKIT GINJAL KRONIS DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT HAJI ADAM MALIK MEDAN TAHUN 2013

Nama : SITI FEMI AMALIA NIM : 110100041

PEMBIMBING PENGUJI I

( dr. Refli Hasan, Sp.PD Sp.JP(K) ) (dr. Dedi Ardinata, M.Kes) NIP. 196104031987091001 NIP. 196812271998021002

PENGUJI II

(dr. Cherry Siregar, M.Kes) NIP. 197404102008122002

Medan, 5 Desember 2014

Dekan

Fakultas Kedokteran Universitas sumatera Utara

ABSTRAK

Hipertensi adalah salah satu kondisi medis yang paling umum dijumpai di setiap negara di seluruh dunia dan disebut sebagai silent invisible killer karena seringkali muncul tanpa gejala. Hampir sepertiga atau sekitar 17 juta kematian di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit kardiovaskular dan dari data tersebut sebanyak 9,4 juta penyebabnya merupakan komplikasi dari hipertensi. Penyakit ginjal dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan sebaliknya hipertensi dalam jangka waktu lama dapat mengganggu ginjal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar prevalensi hipertensi pada pasien penyakit ginjal kronis (PGK) serta distribusi frekuensinya berdasarkan jenis kelamin, usia, klasifikasi tekanan darah menurut JNC 7, dan tingkatan PGK.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh data rekam medik pasien PGK di RSUP H. Adam Malik Medan selama periode Januari 2013 - Desember 2013. Sampel diambil dengan metode total sampling.

Dari hasil penelitian terdapat 390 orang yang terdiagnosa PGK dan dari data tersebut tercatat 346 pasien (88,7%) menderita hipertensi. Kejadian PGK terbanyak terdapat pada laki-laki yaitu 206 orang (52,8%), kelompok usia 51-70 tahun yaitu 190 orang (48,7%), pasien dengan klasifikasi tekanan darahnya termasuk hipertensi derajat 2 yaitu sebanyak 150 orang (38,5%), dan pasien PGK tingkat 5 yaitu sebanyak 317 orang (81,3%).

Melalui penelitian ini, diharapkan adanya pengontrolan tekanan darah secara intensif pada pasien dengan hipertensi agar tidak terjadi progressi dari PGK dan mengurangi resiko kematian akibat penyakit kardiovaskular.

ABSTRACT

Hypertension is one of medical condition commonly found in most countries worldwide and often called as silent, invisible killer because it rarely causes symptoms. Nearly one third or approximately 17 million deaths worldwide every year evoked by cardiovascular disease and of these, complications of hypertension account for 9,4 million. The aim of this study is to find out the prevalence of hypertension in chronic kidney disease (CKD) patients and it’s distribution based on sex, age, blood pressure classification, and CKD staging.

This study is a descriptical study with a cross-sectional design. The population is all medical records of CKD patients in RSUP H. Adam Malik Medan during January 2013 - December 2013, taken with a total sampling method.

The results of the study showed that there were 390 patients diagnosed with CKD and of these, 346 patients (88,7%) suffered from hypertension. The highest prevalence were found in male with a total of 206 patients (52,8%), in persons aged 51 to 70 years with a total of 190 patients (48,7%), in persons with stage 2 hypertension with a total of 150 patients (38,5%), and in persons with stage 5 CKD with a total of 317 patients (81,3%).

Through this study, we hope that there will be an intensive blood pressure control in patient with hypertension to prevent the progression of CKD and to decrease the risk of cardiovascular disease mortality.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya hadiratkan kepada Allah SWT atas segala curahan rahmat,

kasih sayang dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis

ilmiah ini yang berjudul “Prevalensi Hipertensi pada Pasien Penyakit Ginjal

Kronis di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Tahun 2013”.

Selama melakukan penelitian dan menyusun karya tulis ilmiah ini penulis banyak

mendapatkan dukungan, baik berupa kritik maupun saran dari berbagai pihak.

Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.dr. Gontar alamsyah Siregar, SpPD-KGEH selaku Dekan Fakultas

Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

2. dr. Refli Hasan Sp.PD, Sp.JP(K), selaku dosen pembimbing yang telah

bersedia memberikan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing saya

sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan.

3. dr. Dedi Ardinata, M.Kes, selaku dosen penguji I dan dr. Cherry Siregar,

M.Kes, selaku dosen penguji II yang turut memberikan saran-saran dalam

penyempurnaan karya tulis ilmiah ini.

4. dr. Andriamuri Primaputra Lubis, Sp.An, selaku dosen pembimbing

akademik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara.

5. Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada

kedua orang tua saya tercinta, ayahanda Alm. Sufery Syukur, SH dan

ibunda Almh. Dra. Jumiati atas kasih sayang yang telah diberikan kepada

saya.

6. Saudara kandung saya yaitu Muhammad Hafidz Maulana atas segala doa,

dukungan dan semangat yang diberikan serta adik saya tercinta Almh.

7. Teman-teman terdekat saya, Annisa Halim Siregar, Evani Purba, Laras

Mayang Sari dan Winda Adelia Lubis, dan teman seperjuangan angkatan

2011 Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara lainnya yang tidak

bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu bertukar

pikiran dan memberikan semangat dalam penyelesaian karya tulis ilmiah

ini.

Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna dalam

memberikan sumbangan pemikiran di bidang kesehatan, khususnya bagi pembaca

karya ilmiah ini.

Medan, 5 Desember 2014

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan……….. i

Abstrak………... ii

Abstract……… iii

Kata Pengantar……….. iv

Daftar Isi………. vi

Daftar Tabel………... ix

Daftar Gambar……….. x

Daftar Lampiran……… xi

BAB 1 PENDAHULUAN……….. 1

1.1. Latar Belakang……….. 1

1.2. Rumusan Masalah………. 3

1.3. Tujuan Penelitian……….. 3

1.4. Manfaat Penelitian……… 4

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA……… 5

2.1. Hipertensi……….. 5

2.1.1. Definisi dan Klasifikasi Hipertensi………. 5

2.1.2. Etiologi Hipertensi……….. 6

2.1.3. Faktor Resiko Hipertensi……… 6

2.1.4. Patogenesis Hipertensi……… 9

2.1.5. Patofisiologi Hipertensi Menyebabkan PGK………. 11

2.1.6. Manifestasi Klinis Hipertensi………. 12

2.1.7. Diagnosis Hipertensi……….. 12

2.1.8. Penatalaksanaan Hipertensi……… 14

2.1.9. Komplikasi Hipertensi……… 15

2.2. Penyakit Ginjal Kronis………. 17

2.2.1. Definisi PGK……….….. 17

2.2.2. Etiologi PGK……….……….. 18

2.2.3. Patofisiologi PGK Menyebabkan Hipertensi……….. 19

2.2.4. Manifestasi Klinis PGK……….…………. 20

2.2.5. Diagnosis PGK……….………... 20

2.2.6. Komplikasi PGK……….……… 20

2.2.7. Penatalaksanaan PGK……….……… 21

BAB 3 KERANGKA KONSEP DAN DEFENISI OPERASIONAL 22 3.1. Kerangka Konsep………..………..……….. 22

3.2. Defenisi Operasional………..………... 22

4.1. Rancangan Penelitian………..………..…… 25

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian………..……….. 25

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian………..………….. 25

4.3.1. Populasi………..………..………….. 25

4.3.2. Sampel Penelitian………..………. 25

4.4. Metode Pengumpulan Data………..……… 25

4.5. Metode Analisis Data………..……….. 26

BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……… 27

5.1. Hasil Penelitian………..………..…………. 27

5.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian………..……….. 27

5.1.2. Karakteristik Individu………..………... 27

a. Prevalensi Hipertensi………..………. 27

b. Jenis Kelamin………..………..….. 28

c. Usia………..………..……….. 28

d. Klasifikasi Tekanan Darah………..……… 29

e. Tingkatan Penyakit Ginjal Kronis………... 29

f. Klasifikasi Tekanan darah dan Tingkatan PGK…... 30

5.2. Pembahasan………..………..……….. 30

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN………..……… 34

6.1. Kesimpulan………..………..………... 34

6.2. Saran………..………..……….. 34

DAFTAR PUSTAKA………..………..………. 36

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

Tabel 2.1 Klasifikasi tekanan darah menurut JNC 7………... 5 Tabel 2.2 Anamnesis pada Pasien Hipertensi……….. 13 Tabel 2.3 Pemeriksaan laboratorium dasar pada evaluasi

awal pasien hipertensi……….. 14 Tabel 2.4 Penyebab PGK dan end-stage renal

disease……….. 18

Tabel 5.1 Prevalensi hipertensi pada pasien

PGK...………..………. 28

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Karakteristik Sampel

Berdasarkan Jenis Kelamin……….. 28 Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Karakteristik Sampel

Berdasarkan Pengelompokan Usia……….. 29 Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Karakteristik Sampel

Berdasarkan Klasifikasi Tekanan Darah Menurut

JNC 7………..………..…………... 29

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Karakteristik Sampel

Berdasarkan Tingkatan PGK... 30 Tabel 5.6. Distribusi Frekuensi Karakteristik Sampel

Berdasarkan Klasifikasi Tekanan Darah Menurut

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

Gambar 2.1 Mekanisme Terjadinya Hipertensi pada Penyakit

Ginjal Kronis……… 19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup Lampiran 2 Surat Ethical Clearance

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian di RSUP H. Adam Malik Medan Lampiran 4 Data Induk Penelitian

ABSTRAK

Hipertensi adalah salah satu kondisi medis yang paling umum dijumpai di setiap negara di seluruh dunia dan disebut sebagai silent invisible killer karena seringkali muncul tanpa gejala. Hampir sepertiga atau sekitar 17 juta kematian di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit kardiovaskular dan dari data tersebut sebanyak 9,4 juta penyebabnya merupakan komplikasi dari hipertensi. Penyakit ginjal dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan sebaliknya hipertensi dalam jangka waktu lama dapat mengganggu ginjal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar prevalensi hipertensi pada pasien penyakit ginjal kronis (PGK) serta distribusi frekuensinya berdasarkan jenis kelamin, usia, klasifikasi tekanan darah menurut JNC 7, dan tingkatan PGK.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh data rekam medik pasien PGK di RSUP H. Adam Malik Medan selama periode Januari 2013 - Desember 2013. Sampel diambil dengan metode total sampling.

Dari hasil penelitian terdapat 390 orang yang terdiagnosa PGK dan dari data tersebut tercatat 346 pasien (88,7%) menderita hipertensi. Kejadian PGK terbanyak terdapat pada laki-laki yaitu 206 orang (52,8%), kelompok usia 51-70 tahun yaitu 190 orang (48,7%), pasien dengan klasifikasi tekanan darahnya termasuk hipertensi derajat 2 yaitu sebanyak 150 orang (38,5%), dan pasien PGK tingkat 5 yaitu sebanyak 317 orang (81,3%).

Melalui penelitian ini, diharapkan adanya pengontrolan tekanan darah secara intensif pada pasien dengan hipertensi agar tidak terjadi progressi dari PGK dan mengurangi resiko kematian akibat penyakit kardiovaskular.

ABSTRACT

Hypertension is one of medical condition commonly found in most countries worldwide and often called as silent, invisible killer because it rarely causes symptoms. Nearly one third or approximately 17 million deaths worldwide every year evoked by cardiovascular disease and of these, complications of hypertension account for 9,4 million. The aim of this study is to find out the prevalence of hypertension in chronic kidney disease (CKD) patients and it’s distribution based on sex, age, blood pressure classification, and CKD staging.

This study is a descriptical study with a cross-sectional design. The population is all medical records of CKD patients in RSUP H. Adam Malik Medan during January 2013 - December 2013, taken with a total sampling method.

The results of the study showed that there were 390 patients diagnosed with CKD and of these, 346 patients (88,7%) suffered from hypertension. The highest prevalence were found in male with a total of 206 patients (52,8%), in persons aged 51 to 70 years with a total of 190 patients (48,7%), in persons with stage 2 hypertension with a total of 150 patients (38,5%), and in persons with stage 5 CKD with a total of 317 patients (81,3%).

Through this study, we hope that there will be an intensive blood pressure control in patient with hypertension to prevent the progression of CKD and to decrease the risk of cardiovascular disease mortality.

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Hipertensi adalah salah satu kondisi medis yang paling umum dijumpai di

setiap negara di seluruh dunia. Hipertensi merupakan salah satu faktor resiko

utama dalam terjadinya penyakit serebrovaskular (stroke), penyakit jantung

koroner, gagal jantung kongestif (baik karena disfungsi sistolik maupun disfungsi

diastolik), dan gagal ginjal. Resiko terjadinya penyakit-penyakit tersebut

berhubungan langsung dengan tingkatt tekanan darah dan adanya manifestasi ke

organ-organ target. ( Furberg dan Psaty, 2003).

Menurut Yogiantoro (2009) sampai saat ini hipertensi masih tetap menjadi

masalah karena beberapa hal, antara lain meningkatnya prevalensi hipertensi,

masih banyaknya pasien hipertensi yang belum mendapat pengobatan maupun

yang sudah diobati tetapi tekanan darahnya belum mencapai target, serta adanya

penyakit penyerta dan komplikasi yang dapat meningkatkan morbiditas dan

mortalitas.

Hipertensi disebut sebagai silent invisible killer karena seringkali muncul

tanpa gejala. Lebih dari 62 juta orang di Amerika Serikat diperkirakan mengalami

hipertensi, dan hanya setengah dari mereka yang menyadari hal tersebut. Dari

mereka, hanya sepertiga yang berhasil mencapai tujuan terapeutik yang

diinginkan. Oleh karena itu, potensi kematian dan disabilitas disebabkan oleh

hipertensi cukup tinggi dan menjadi masalah kesehatan yang serius. (Graettinger,

2002).

Hampir sepertiga atau sekitar 17 juta kematian di seluruh dunia

disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Dari data tersebut sebanyak 9,4 juta

penyebabnya merupakan komplikasi dari hipertensi. Hipertensi bertanggungjawab

dalam kurangnya 45% kematian akibat penyakit jantung dan

Pada tahun 2008, sekitar 40% orang dewasa berusia 25 tahun keatas di

seluruh dunia telah didiagnosa mengalami hipertensi. Jumlahnya mengalami

peningkatan dari 600 juta orang pada tahun 1980 menjadi 1 miliar orang pada

tahun 2008. Prevalensi hipertensi tertinggi di dunia dijumpai di wilayah Afrika

yakni 46% dari seluruh penduduknya yang berusia 25 tahun keatas, sedangkan

prevalensi hipertensi terendah dijumpai di Amerika yakni sebesar 35%. Secara

keseluruhan, negara-negara berpenghasilan tinggi memiliki prevalensi hipertensi

yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan rendah dan

menengah. (WHO, 2013).

Prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui pengukuran pada

usia ≥18 tahun sebesar 25,8 persen, tertinggi di Bangka Belitung (30,9%), diikuti

Kalimantan Selatan (30,8%), Kalimantan Timur (29,6%) dan Jawa Barat (29,4%).

Pada analisis hipertensi terbatas pada usia 15-17 tahun menurut JNC VII 2003

didapatkan prevalensi nasional sebesar 5,3 persen (laki-laki 6,0% dan perempuan

4,7%), perdesaan (5,6%) lebih tinggi dari perkotaan (5,1%). (Riskesdas, 2013).

Penyakit ginjal dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan sebaliknya

hipertensi dalam jangka waktu lama dapat mengganggu ginjal. Di klinik sukar

untuk membedakan kedua keadaan ini terutama pada penyakit ginjal menahun.

Apakah hipertensi yang menyebabkan penyakit ginjal menahun ataukah penyakit

ginjal yang menyebabkan naiknya tekanan darah dan untuk mengetahui kedua

keadaan ini diperlukan adanya catatan medik yang teratur dalam jangka panjang.

(Tessy, 2009).

Menurut United States Renal Data System (2004) dalam Goldfarb et al

(2007), diabetes mellitus dan hipertensi merupakan penyebab end stage renal

disease paling banyak dengan persentase masing-masing 49,3% dan 26,9% lalu

diikuti oleh penyakit glomerular sebesar 8,9%.

Berdasarkan uraian dari berbagai literatur diatas, peneliti merasa tertarik

untuk meneliti prevalensi hipertensi pada pasien penyakit ginjal kronis (PGK),

hidup dan prognosis dari pasien PGK. Peneliti memilih RSUP Haji Adam Malik

Medan sebagai lokasi penelitian karena merupakan rumah sakit tipe A dan

menjadi rumah sakit rujukan utama di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya.

Selain itu, di RSUP Haji Adam Malik Medan sendiri belum diketahui secara pasti

berapa prevalensi hipertensi pada pasien penyakit ginjal kronis.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas,dapat dirumuskan

pertanyaan penelitian adalah “Seberapa besar prevalensi hipertensi pada pasien

PGK?”

1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui prevalensi hipertensi pada pasien PGK di Rumah

Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan (RSUPHAM) pada

tahun 2013.

1.3.2. Tujuan Khusus

a. Untuk memperoleh dan mengetahui jumlah penderita PGK

di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik

(RSUPHAM) Medan periode Januari-Desember 2013.

b. Mengetahui distribusi frekuensi hipertensi pada pasien PGK

di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik

(RSUPHAM) Medan periode Januari-Desember 2013

berdasarkan jenis kelamin dan usia.

c. Mengetahui distribusi frekuensi hipertensi pada pasien PGK

di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik

(RSUPHAM) Medan periode Januari-Desember 2013

berdasarkan klasifikasi tekanan darah menurut JNC 7 dan

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. RSUP. H. Adam Malik Medan dan tenaga kesehatan :

• Memberikan informasi bagi pihak RSUP. H. Adam Malik Medan dan tenaga kesehatan untuk mengetahui prevalensi

hipertensi pada pasien PGK di RSUP. H. Adam Malik Medan

tahun 2013.

2. Peneliti :

• Memberikan informasi pada peneliti mengenai gambaran dan

prevalensi hipertensi pada pasien PGK.

• Peneliti memperoleh pengetahuan dan pengalaman melakukan

penelitian.

• Peneliti dapat mengembangkan minat dan kemampuan

membuat karya tulis ilmiah.

3. Pembaca :

• Memberikan informasi tambahan bagi pembaca sebagai bahan

acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai hipertensi pada

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Hipertensi

2.1.1. Definisi dan Klasifikasi Hipertensi

Hipertensi adalah peningkatan abnormal dari tekanan darah yakni ≥ 140/90 mmHg yang diukur pada setidaknya tiga kesempatan yang berbeda dari

orang yang telah beristirahat selama minimal 5 menit . Hipertensi sering

diklasifikasikan menjadi hipertensi primer atau sekunder, berdasarkan apakah

penyebabnya dapat diidentifikasi atau tidak. Kebanyakan kasus hipertensi tidak

dapat diketahui penyebabnya dan disebut hipertensi primer atau hipertensi

essensial. Jika penyebab pasti hipertensi diketahui, maka disebut hipertensi

sekunder. (Corwin, 2008).

Menurut The Seventh Joint National Committee on Prevention, Detection,

Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7) dalam Chobanian et

al (2003), klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa terbagi menjadi kelompok

normal, prahipertensi, hipertensi derajat 1 dan derajat 2 ditunjukkan pada tabel 1

[image:19.595.107.517.531.617.2]di bawah.

Tabel 2.1. Klasifikasi tekanan darah menurut JNC 7

Klasifikasi Tekanan Darah

Tekanan Darah Sistolik (mmHg)

Tekanan Darah Diastolik (mmHg)

Normal <120 dan <80

Prahipertensi 120-139 atau 80-89

Hipertensi derajat 1 140-159 atau 90-99

Hipertensi derajat 2 ≥ 160 atau ≥100

Hipertensi juga diklasifikasikan berdasarkan tipe-nya (hipertensi

sistolik-diastolik atau hipertensi sistolik terisolasi) dan berdasarkan ada tidaknya

manifestasi ke organ-organ target (hipertensi dengan komplikasi atau hipertensi

tanpa komplikasi) seperti jantung, serebrovaskular, pembuluh darah perifer, ginjal

2.1.2. Etiologi Hipertensi

Berdasarkan etiologinya, hipertensi dibagi menjadi hipertensi primer dan

hipertensi sekunder.

2.1.2.1. Hipertensi Primer

Lebih dari 90% kasus hipertensi memiliki penyebab yang tidak jelas, dan

disebut hipertensi primer atau hipertensi essensial. Hipertensi primer merupakan

penyakit genetik multifaktorial, yang artinya penurunan gen abnormal pada

seorang individu akan memperbesar kemungkinan orang tersebut menderita

hipertensi, ditambah lagi adanya faktor lingkungan dan gaya hidup seperti

konsumsi garam berlebihan dan stress psikososial. Gen yang terlibat dalam proses

ini belum teridentifikasi, sehingga penentuan mekanisme terjadinya hipertensi

lebih difokuskan pada mengungkap gangguan fungsional yang terjadi akibat

hipertensi. (Aaronson, Ward, Wiener, Schulman, Gill, 2007).

2.1.2.2. Hipertensi Sekunder

Kurang dari 10% kasus hipertensi dapat diidentifikasi penyebabnya dan

disebut hipertensi sekunder. Penyebab paling sering dari hipertensi sekunder

antara lain: (a) penyakit renovaskular, mengganggu regulasi cairan dan/atau

mengaktifkan sistem rennin-angiotensin-aldosteron (RAA), (b) gangguan

endokrin, biasanya di korteks adrenal dan berhubungan dengan sekresi berlebihan

dari aldosteron, kortisol, dan/atau katekolamin, (c) kontrasepsi oral, yang

mengakibatkan peningkatan tekanan darah melalui aktivasi sistem RAA dan

hiperinsulinemia. (Aaronson, Ward, Wiener, Schulman, Gill, 2007).

2.1.3. Faktor Resiko Hipertensi

Faktor resiko terjadinya hipertensi terbagi atas dua, yaitu yang dapat

dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi.

2.1.3.1 Faktor resiko yang dapat dimodifikasi

Lebih dari 400.000 orang, atau satu dari lima orang meninggal setiap

tahun akibat merokok di Amerika Serikat. Rokok mengandung nikotin, zat

karsinogenik, dan 4000 jenis racun lainnya. Nikotin merupakan bahan utama

dalam rokok yang menyebabkan sifat addiktif dari rokok. Zat-zat racun terutama

nikotin yang terkandung didalam rokok dapat menyebabkan penggumpalan di

pembuluh darah sehingga menyebabkan pengapuran pada dinding pembuluh

darah. Bahan-bahan yang berasal dari endotel ini selanjutnya akan mengakibatkan

hipertrofi struktural yang pada akhirnya akan mengakibatkan peningkatan curah

jantung dan/atau tahanan perifer. (Burns, 2008).

b.) Kurang aktifitas fisik

Berbagai penelitian ilmiah telah membuktikan latihan fisik ringan hingga

sedang mampu menurunkan resiko terjadinya mortalitas akibat berbagai penyakit

kardiovaskular pada pria dan wanita. Olahraga yang teratur dan efektif dapat

menurunkan resiko terjadinya hipertensi dan membantu menurunkan tekanan

darah orang yang sudah menderita hipertensi. Olahraga yang dianjurkan yakni

jalan cepat (30 meter per jam) setidaknya 30-45 menit setiap harinya secara

teratur, bersepeda atau bekerja di sekitar rumah atau pekarangan. (Froelicher,

Oka, Fletcher, 2003).

c.) Obesitas

Obesitas telah lama dikenal sebagai faktor penentu penting dari

peningkatan tekanan darah. Studi eksperimental menunjukkan bahwa peningkatan

berat badan mengakibatkan peningkatan tekanan darah, begitu juga sebaliknya.

Namun, mekanisme yang mendasari hubungan ini masih kurang dipahami.

Beberapa mekanisme yang dipercaya antara lain peningkatan aktivitas simpatetik,

retensi sodium dan cairan, abnormalitas ginjal, dan resistensi insulin. (Sharma,

2003).

Karena garam secara osmotis menahan air, dan karenanya meningkatkan

volume darah dan berperan dalam kontrol jangka panjang tekanan darah, maka

asupan garam berlebihan secara teoris dapat menyebabkan hipertensi. (Sherwood,

2009).

e.) Diet yang kurang mengandung buah, sayuran dan produk susu

Studi DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) menemukan

bahwa diet rendah lemak kaya buah, sayur dan produk susu dapat menurunkan

tekanan darah pada orang dengan hipertensi ringan sama seperti pemberian terapi

dengan satu jenis obat. Penelitian memperlihatkan bahwa asupan kalium tinggi

yang berkaitan dengan banyak makan buah dan sayur dapat menurunkan tekanan

darah dengan melemaskan arteri. Selain itu, kurangnya asupan kalsium dari

produk susu diidentifikasi sebagai pola diet yang paling sering pada orang dengan

hipertensi yang tidak diobati, meskipun peran kalsium dalam mengatur tekanan

darah masih belum jelas. (Sherwood, 2009).

f.) Stress psikososial

Hubungan terjadinya hipertensi akibat stress psikososial diduga akibat

aktivitas berlebihan dari saraf simpatis sehingga mengakibatkan peningkatan

kontraktilitas jantung dan pada akhirnya terjadi peningkatan curah jantung

dan/atau tahanan perifer. (Yogiantoro, 2009).

g.) Konsumsi alkohol

Konsumsi alkohol kadar rendah hingga sedang (1-2 gelas per hari) dapat

menurunkan resiko terjadinya penyakit seperti stroke, penyakit jantung koroner

dan hipertensi hingga 30%, namun konsumsi dalam kadar tinggi dapat merusak

otot jantung. (Mackay and Mensah, 2004).

2.1.3.2 Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi

Beberapa perubahan yang terjadi pada sistem kardiovaskular dan tekanan

darah pada proses menua antara lain: peningkatan tekanan darah sistolik tetapi

tekanan darah diastolik tidak berubah, peningkatan resistensi vaskular perifer,

lapisan subendotel menebal dengan jaringan ikat,ukuran dan bentuk yang irregular

pada sel-sel endotel, dan berkurangnya vasodilatasi yang dimediasi

beta-adrenergik. (Setiati, Harimurti, Govinda R, 2009).

b.) Genetik

Angiotensinogen adalah bagian dari jalur hormon yang menghasilkan

vasokonstriktor kuat angiotensin II serta mendorong retensi garam dan air. Salah

satu varian gen pada manusia tampaknya berkaitan dengan peningkatan insidens

hipertensi. Para peneliti berspekulasi bahwa versi gen yang dicurigai ini

menyebabkan sedikit peningkatan pembentukan angiotensinogen sehingga jalur

penambah tekanan darah ini menjadi aktif. (Sherwood, 2009).

c.) Jenis kelamin

Dari berbagai penelitian, insidens hipertensi lebih banyak ditemukan pada

pria dibandingkan wanita usia premenopause. Pada wanita faktor resiko terjadinya

hipertensi akan meningkat setelah masa menopause akibat perubahan aktivitas

hormon. (Mackay and Mensah, 2004).

d.) Etnis

Berdasarkan studi epidemiologi, faktor resiko utama terjadinya penyakit

kardiovaskular seperti hipertensi, dislipidemia, merokok dan diabetes paling

banyak ditemukan pada populasi kulit putih. (Anand, Ounpuu, Yusuf, 2003).

2.1.4. Patogenesis Hipertensi

Untuk dapat mengerti patogenesis dan penatalaksanaan hipertensi, amatlah

penting untuk terlebih dahulu mengerti faktor-faktor yang terlibat dalam regulasi

tekanan darah normal maupun hipertensif. Curah jantung dan resistensi perifer

volume dan denyut jantung; stroke volume berhubungan dengan kontraktilitas

miokard dan ukuran kompartemen vaskular. Resistensi perifer ditentukan oleh

perubahan fungsional maupun anatomis dari arteri dan arteriol. (Kotchen, 2008).

Faktor-faktor penentu tekanan darah menurut Kotchen (2008) antara lain:

a.) Volume intravaskular

Volume vaskular adalah faktor penentu utama tekanan darah dalam jangka

panjang. Meskipun ruang cairan ekstraseluler terdiri dari pembuluh darah dan

ruang interstitial, secara umum, perubahan dalam total volume cairan ekstraseluler

berhubungan dengan volume darah. Ion yang paling banyak di ekstraseluler

adalah sodium, dan merupakan faktor penentu utama dari volume cairan

ekstraseluler. Ketika asupan NaCl melebihi kapasitas ginjal untuk

mengekskresikan sodium, volume vaskular dan curah jantung meningkat. Tubuh

merespon hal ini dengan terjadinya mekanisme autoregulasi untuk

mempertahankan aliran darah konstan, yang dalam jangka panjang akan

meningkatkan resistensi perifer.

b.) Autonomic Nervous System

Autonomic nervous system mempertahankan homeostasis kardiovaskular

melalui sinyal kemoreseptor. Refleks adrenergik mengatur tekanan darah dalam

jangka pendek, sementara fungsi adrenergik mengatur tekanan darah dalam

jangka panjang. Ada tiga katekolamin yang berperan penting dalam fase tonik dan

fasik regulasi kardiovaskular, yakni norepinefrin, epinefrin dan dopamine. Neuron

adrenergik mensintesa norepinefrin dan dopamine (prekursor dari norepinefrin),

yang disimpan di vesikel di dalam neuron. Ketika neuron distimulasi,

neurotransmitter ini dilepaskan ke celah sinaptik dan reseptor pada organ target.

Selanjutnya, transmitter tersebut dapat dimetabolisasi atau dapat pula di reuptake

ke dalam neuron. Epinefrin disintesa oleh medulla adrenal dan dilepaskan ke

sirkulasi melalui stimulasi adrenal.

Sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron berperan dalam regulasi tekanan

darah terutama melalui sifat vasokonstriktor dari angiotensin II dan sifat retensi

sodium dari aldosteron. Renin disintesa dari bentuk inaktifnya yaitu prorenin di

sel jukstaglomerular. Prorenin dapat langsung disekresikan ke sirkulasi dan dapat

pula diubah menjadi renin di sel sekretorik, setelah itu dilepaskan ke sirkulasi.

Ketika dilepaskan ke sirkulasi, renin akan membentuk substrat baru, yakni

angiotensinogen yang kemudian akan membentuk peptide inaktif, angiotensin I.

Selanjutnya Angiotensin I-Converting Enzyme (ACE) akan mengubah angiotensin

I menjadi angiotensin II yang merupakan faktor utama sekresi aldosteron di

adrenal. Angiotensinogen II berperan penting dalam peningkatan tekanan darah

karena kinerjanya meningkatkan sekresi hormon antidiuretik (ADH). Sekresi

aldosteron yang dirangsang oleh angiotensinogen II juga mampu mengakibatkan

peningkatan tekanan darah karena naiknya konsentrasi NaCl. Selain itu,

angiotensin II juga memiliki efek langsung di dinding pembuluh darah dan

berperan pada patogenesis aterosklerosis.

d.) Mekanisme vaskular

Diameter pembuluh darah dan resistensi arteri juga merupakan faktor

penentu penting dalam tekanan darah. Diameter pembuluh darah berbanding

terbalik dengan resistensi arteri, akibatnya semakin kecil ukuran diameter

pembuluh darah maka semakin besar resistensinya. Pada pasien hipertensi, terjadi

perubahan struktural, mekanikal atau fungsional yang mengakibatkan pengecilan

lumen arteri dan arteriol. Mekanisme kompensasi terjadinya hipertrofik

merngakibatkan pengecilan lumen arteri yang kemudian meningkatkan resistensi

perifer. Diameter lumen arteri juga berkaitan dengan elastisitas pembuluh darah.

Pasien dengan hipertensi memiliki arteri yang lebih kaku.

2.1.5. Patofisiologi Hipertensi Menyebabkan PGK

Hipertensi berat dengan tekanan darah mencapai ≥ 180/120 mmHg dengan

atau tanpa kerusakan organ target dapat terjadi pada pasien tanpa riwayat

sekunder. Kebanyakan kasus hipertensi sekunder berhubungan dengan penyakit

pada parenkim ginjal (glomerular atau tubulointerstisial) atau penyakit

renovaskular. (Rodriguez-Iturbe and Garcia, 2008).

Patofisiologi PGK pada keadaan hipertensi berawal dari penurunan perfusi

ginjal yang mengakibatkan terjadinya kerusakan parenkim ginjal. Hal ini

menyebabkan peningkatan renin yang akan meningkatkan angiotensin II,

selanjutnya angiotensin II dapat menyebabkan dua hal yaitu : peningkatan

aldosteron dan vasokonstriksi arteriol. Pada kondisi peningkatan aldosteron,

terjadi reabsorpsi natrium secara berlebihan sehingga kadar natrium di cairan

ekstraseluler akan meningkat, menyebabkan retensi air dan peningkatan volume

cairan ekstraseluler. Pada vasokonstriksi arteriol terjadi peningkatan tekanan

glomerulus yang akan menyebabkan kerusakan pada nefron, sehingga laju filtrasi

glomerulus menurun. Sebagai kompensasi dari penurunan laju filtrasi, maka kerja

nefron yang masih sehat akan meningkat sampai akhirnya juga akan mengalami

kerusakan, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal.

2.1.6. Manifestasi Klinis Hipertensi

Menurut Corwin (2008) kebanyakan manifestasi klinis hipertensi muncul

setelah bertahun-tahun, dan termasuk diantaranya:

a. Sakit kepala, terkadang disertai mual dan muntah, disebabkan oleh karena

peningkatan tekanan darah intrakranial.

b. Penglihatan kabur disebabkan oleh karena kerusakan pembuluh darah di

retina.

c. Ketidakstabilan cara berjalan disebabkan oleh karena kerusakan sistem

nervus.

d. Nokturia disebabkan oleh karena peningkatan aliran darah ginjal dan

filtrasi glomerulus.

e. Edema disebabkan oleh karena peningkatan tekanan kapiler.

Penegakan diagnosis pada pasien hipertensi harus termasuk anamnesis

lengkap, pemeriksan fisik, skrining untuk mengetahui resiko terjadinya penyakit

kardiovaskular lainnya, skrining untuk mengetahui penyebab sekunder hipertensi,

identifikasi komplikasi dan faktor komorbid lainnya, dan intervensi yang mungkin

diperlukan. (Kotchen, 2008).

Hal-hal yang perlu dievaluasi dalam mendiagnosis hipertensi menurut

Kotchen (2008) antara lain:

a. Anamnesis

Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat anamnesis:

Tabel 2.2. Anamnesis pada Pasien Hipertensi

Lama terjadinya hipertensi

Riwayat terapi sebelumnya: respon dan efek samping

Riwayat keluarga yang menderita hipertensi atau penyakit kardiovaskular lainnya Asupan makan dan riwayat psikososial

Faktor resiko lainnya: berat badan, dislipidemia, merokok, diabetes dan kurang aktifitas fisik

Adanya bukti yang mengarah pada hipertensi sekunder: riwayat penyakit ginjal, kelemahan otot, berkeringat, palpitasi, tremor, gejala hipotiroidisme atau hipertiroidisme, dan penggunaan obat-obatan yang dapat meningkatkan tekanan darah

Adanya gejala kerusakan organ target: riwayat transient ischemic attack (TIA), stroke, gangguan penglihatan, angina, infark miokard dan gagal jantung kongestif Faktor komorbid lainnya

Sumber: Harrison’s Principles of Internal Medicine, 2008

Sakit kepala hanya didapati pada pasien dengan hipertensi menahun,

dengan karakteristik terjadi di pagi hari dan terasa di bagian oksipital. Gejala

klinis lainnya yakni pusing, palpitasi, dan mudah lelah.

b. Pengukuran tekanan darah

Pengukuran tekanan darah yang baik tergantung pada teknik kondisi pada

saat dilakukan pengukuran. Sebelum melakukan pengukuran tekanan darah,

pasien harus dalam keadaan istirahat selama 5 menit. Perhatikan letak manset,

c. Pemeriksaan fisik

Postur tubuh, yakni berat dan tinggi badan serta denyut nadi harus

diperiksa. Pada pemeriksaan awal, pengukuran tekanan darah dilakukan pada

kedua lengan, dan sebaiknya dilakukan dalam posisi telentang, duduk dan berdiri

untuk menentukan ada tidaknya hipotensi postural. Leher harus dipalpasi untuk

melihat ada tidaknya pembesaran kelenjar tiroid. Evaluasi adanya gejala gagal

jantung dan pemeriksaan neurologis juga dibutuhkan pada pemeriksaan fisik

pasien hipertensi.

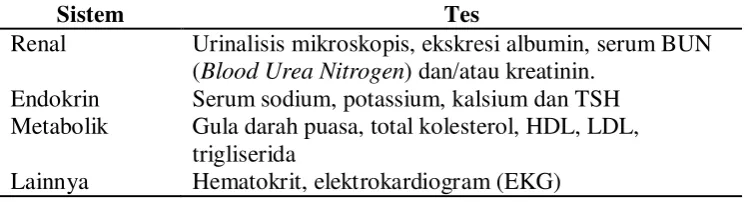

d. Pemeriksaan laboratorium

Pemeriksaan laboratorium pada pasien hipertensi lebih difokuskan untuk

mencari bukti yang mengarah pada hipertensi sekunder dan apakah telah muncul

[image:28.595.108.483.446.547.2]komplikasi akibat hipertensi pada pasien.

Tabel 2.3. Pemeriksaan laboratorium dasar pada evaluasi awal pasien hipertensi

Sistem Tes

Renal Urinalisis mikroskopis, ekskresi albumin, serum BUN (Blood Urea Nitrogen) dan/atau kreatinin.

Endokrin Serum sodium, potassium, kalsium dan TSH Metabolik Gula darah puasa, total kolesterol, HDL, LDL,

trigliserida

Lainnya Hematokrit, elektrokardiogram (EKG)

Sumber: Harrison’s Principles of Internal Medicine, 2008

2.1.8. Penatalaksanaan Hipertensi

Tujuan pengobatan pasien hipertensi adalah: (a) target tekanan darah

<140/90 mmHg, untuk individu beresiko tinggi (diabetes, gagal ginjal,

proteinuria) <130/80 mmHg, (b) penurunan morbiditas dan mortalitas

kardiovaskular, dan (c) menghambat laju penyakit ginjal proteinuria. Selain

pengobatan hipertensi, pengobatan terhadap faktor resiko atau kondisi penyerta

lainnya seperti diabetes mellitus atau dislipidemia juga harus dilaksanakan hingga

Pengobatan hipertensi terdiri dari terapi non farmakologis dan

farmakologis. Terapi non farmakologis harus dilaksanakan oleh semua pasien

hipertensi dengan tujuan menurunkan tekanan darah dan mengendalikan

faktor-faktor resiko serta penyakit penyerta lainnya. Terapi nonfarmakologis terdiri dari:

a) Menghentikan rokok

b) Menurunkan berat badan berlebih

c) Menurunkan konsumsi alkohol berlebihan

d) Latihan fisik

e) Menurunkan asupan garam

f) Meningkatkan konsumsi buah dan sayur serta menurunkan asupan lemak.

(Yogiantoro, 2009).

Jenis-jenis obat antihipertensi untuk terapi farmakologis hipertensi

dianjurkan oleh JNC 7 adalah:

a) Diuretika, terutama jenis thiazide atau aldosterone antagonist

b) Beta blocker

c) Calcium channel blocker atau calcium antagonist

d) Angiotensin converting enzyme inhibitor

e) Angiotensin II receptor blocker atau AT1 receptor antagonist/blocker.

(Yogiantoro, 2009).

2.1.9. Komplikasi Hipertensi

Jantung, otak, ginjal dan pembuluh darah merupakan organ target utama

yang dapat mengalami kerusakan sebagai akibat dari peningkatan tekanan darah.

Tekanan darah tinggi merupakan faktor resiko utama dari penyakit jantung

koroner, dan komplikasi hipertensi pada jantung bertanggung jawab sebagai

penyebab meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas pada pasien hipertensi.

(Graettinger, 2002).

Berbagai kerusakan organ target sebagai komplikasi hipertensi menurut

Graettinger (2002):

Penyebab utama kematian pada pasien hipertensi adalah komplikasi akibat

aterosklerosis. Penelitian eksperimental menunjukkan penurunan tekanan darah

secara signifikan hanya menurunkan sedikit angka kejadian komplikasi

aterosklerosis, namun jika terapi difokuskan pada penurunan tekanan darah dan

perbaikan kadar kolesterol, hasilnya menjadi lebih baik.

b. Disfungsi jantung

Gejala dari hipertensi adalah disfungsi tekanan darah sistolik dan diastolik.

Penurunan fungsi tekanan darah sistolik dapat mengakibatkan infark miokard,

iskemia miokard, fibrosis dan/atau kardiomiopati. Disfungsi diastolik disebabkan

langsung oleh hipertrofi ventrikel kiri (LVH), dan mengakibatkan gejala gagal

jantung.

c. Stroke

Hipertensi merupakan faktor resiko utama terjadinya stroke hemoragik dan

infark serebral. Tekanan darah sistolik lebih berhubungan erat dengan kejadian

stroke dibandingkan tekanan darah diastolik. Terapi antihipertensi yang efektif

dapat menurunkan resiko terjadinya stroke secara signifikan.

d. Penyakit ginjal hipertensi

Nefrosklerosis dengan insufisiensi bahkan gagal ginjal kronis merupakan

karakteristik dari penyakit ginjal akibat hipertensi. Mikroalbuminuria merupakan

marker dari disfungsi ginjal asimptomatik pada pasien hipertensi dengan disfungsi

ginjal. Kombinasi dari hipertensi dan diabetes mellitus dapat meyebabkan

kerusakan lebih awal dan lebih progresif pada ginjal.

e. Aorta dan pembuluh darah perifer

Aorta dan pembuluh darah perifer terlibat dalam patogenesis peningkatan

tekanan darah dan juga komplikasinya. Hipertensi berkontribusi besar pada

kejadian aneurisma aorta abdominal melalui mekanisme aterosklerotik, juga pada

f. Mata

Hipertensi yang tidak ditangani dapat menyebabkan kerusakan pada

vaskularisasi mata. Karateristik dari retinopati hipertensif adalah penyempitan

lumen arteriolar, penumpukan eksudat dan papilledema.

2.2. Penyakit Ginjal Kronis (PGK) 2.2.1. Definisi PGK

PGK adalah kerusakan struktur ginjal yang bersifat progresif, biasanya

terkait dengan keseimbangan cairan dan konsumsi garam. Manifestasi klinis gagal

ginjal kronis baru akan muncul jika penurunan fungsi ginjal telah mencapai

hingga kurang dari 25% dari fungsi normalnya, karena fungsi nefron yang telah

rusak masih bisa diambil alih tugasnya oleh nefron yang masih sehat. Semakin

banyak nefron yang rusak, semakin berat beban kinerja nefron yang masih sehat,

yang pada akhirnya nefron yang masih sehat tersebut juga akan rusak. (Corwin,

2008).

United States National Kidney Foundation’s Kidney Disease Outcomes

Quality Initiative dalam Corwin (2008) mendeskripsikan tingkatan PGK

berdasarkan gejala dan ada tidaknya penurunan progresif dari Laju Filtrasi

Glomerular (LFG). Pada orang dewasa, LFG normal berkisar antara 120 hingga

130 mL/menit. Tingkatan PGK tersebut adalah:

• Tingkat 1: Kerusakan ginjal asimtomatik (patologis atau penanda

kerusakan termasuk abnormalitas pada pemeriksaan darah atau

urin atau studi radiologis) dengan LFG normal atau sedikit normal

(>90 mL/menit, 75% dari fungsi normal ginjal)

• Tingkat 2: LFG 60-89 mL/menit (kira-kira 50% dari fungsi normal

ginjal) dengan gejala kerusakan ginjal.

• Tingkat 3: LFG 30-59 mL/menit (25 hingga 50% dari fungsi

• Tingkat 4: LFG 15-29 mL/menit (12 hingga 24% dari fungsi

normal ginjal), semakin sedikit nefron yang sehat tersisa.

• Tingkat 5: End-stage renal failure, LFG kurang dari 15 mL/menit (<12% dari fungsi normal ginjal). Hanya sedikit nefron sehat yang

tersisa, terdapat jaringan parut dan atrofi tubular di ginjal.

Untuk menilai LFG, digunakan formula Cockcroft-Gault (Yogiantoro,

2009) yaitu:

Untuk Pria:

���= (140− ����) � (����) 72 ��������������� (��%)

Untuk Wanita:

���= (140− ����) � (����)

72 ��������������� (��%) �0,85

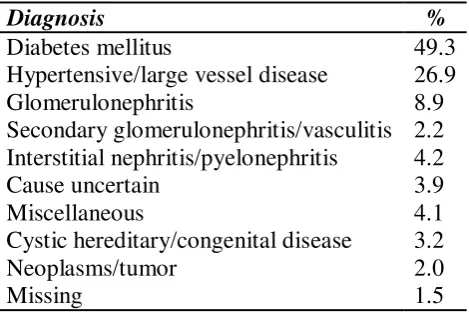

2.2.2. Etiologi PGK

United Sates Renal Data System pada tahun 2004 merilis data penyebab

PGK dan end-stage renal disease sepanjang tahun 1998-2002 seperti berikut

[image:32.595.196.431.593.751.2](Goldfarb, 2007):

Tabel 2.4. Penyebab penyakit ginjal kronis dan end-stage renal disease

Diagnosis %

Diabetes mellitus 49.3

Hypertensive/large vessel disease 26.9

Glomerulonephritis 8.9

Secondary glomerulonephritis/vasculitis 2.2 Interstitial nephritis/pyelonephritis 4.2

Cause uncertain 3.9

Miscellaneous 4.1

Cystic hereditary/congenital disease 3.2

Neoplasms/tumor 2.0

Sumber: Campbell-Walsh Urology, 2007

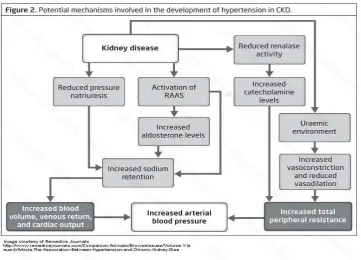

2.2.3. Patofisiologi PGK Menyebabkan Hipertensi

Hipertensi merupakan komplikasi yang paling sering terjadi akibat PGK

dan biasanya berkembang pada tingkat-tingkat awal dari PGK. Perkembangan

hipertensi pada PGK sering dikaitkan dengan prognosis yang buruk termasuk

kemungkinan terjadinya hipertrofi ventrikular dan penurunan fungsi ginjal yang

semakin cepat. (Bargman, 2008).

PGK dapat mengakibatkan peningkatan tekanan darah melalui

peningkatan resistensi perifer total maupun melalui peningkatan volume darah,

venous return dan cardiac output akibat retensi sodium . Patofisiologi terjadinya

[image:33.595.133.495.409.669.2]hipertensi pada PGK dapat dilihat di skema berikut:

Gambar 2.1. Mekanisme Terjadinya Hipertensi pada PGK

2.2.4. Manifestasi Klinis PGK

Gambaran klinis pasien PGK meliputi: (a) sesuai dengan penyakit yang

mendasari seperti diabetes mellitus, infeksi traktus urinarius, batu traktus

urinarius, hipertensi, hiperurikemia, Lupus Eritematosus sistemik (LES), dan lain

sebagainya. (b) Sindrom uremia, yang terdiri dari lemah, letargi, anoreksia, mual

muntah, nokturia, kelebihan volume cairan (volume overload), neuropati perifer,

pruritus, uremic frost, perikarditis, kejang-kejang sampai koma. (Suwitra, 2009).

2.2.5. Diagnosis PGK

Menurut Corwin (2008), diagnosis PGK antara lain:

• Radiografi atau ultrasound akan menunjukkan ginjal yang atrofi.

• Kadar serum BUN, kreatinin, dan LFG abnormal.

• Penurunan hematokrit and hemoglobin.

• Plasma pH rendah.

• Peningkatan frekuensi napas mengindikasikan adanya mekanisme

kompensasi respiratorik dari asidosis metabolik.

2.2.6. Komplikasi PGK

Komplikasi PGK menurut Corwin (2008) antara lain:

• Progresi gagal ginjal mengakibatkan volume overload, ketidakseimbangan

elektrolit, asidosis metabolik, azotemia dan uremia dapat terjadi.

• Hipertensi, anemia, osteodistrofi, ensefalopati uremik, dan pruritus adalah

komplikasi paling utama.

• Penurunan produksi erythropoietin mengakibatkan sindroma anemia

kardiorenal dan penyakit kardiovaskular.

• Dapat terjadi gagal jantung kongestif.

2.2.7. Penatalaksanaan PGK

Menurut Corwin (2008), penatalaksanaan sesuai dengan progresi dari

penyakit:

• Untuk PGK tingkat 1, 2 dan 3 tujuan pengobatan adalah untuk memperlambat kerusakan nefron, terutama dengan menggunakan

Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors.

• Dikarenakan adanya hubungan erat antara kejadian gagal jantung

kongestif dan anemia akibat PGK, maka digunakan Renal Anemia

Management Period (RAMP), yaitu waktu antara saat awal PGK

didiagnosis dan penatalaksanaan anemia yang akan memperlambat

progresi penyakit ginjal, menunda komplikasi kardiovaskular, dan

memperbaiki kualitas hidup. Obat yang diberikan yakni recombinant

human erythropoietin (rHuEPO) yang terbukti dapat memperbaiki kualitas

hidup, menurunkan indikasi transfusi ginjal, dan memperbaiki fungsi

jantung.

• Untuk tingkat lanjutan, terapi difokuskan pada koreksi cairan dan keseimbangan elektrolit.

• Untuk end-stage renal disease, terapi termasuk hemodialisis atau

transplantasi ginjal.

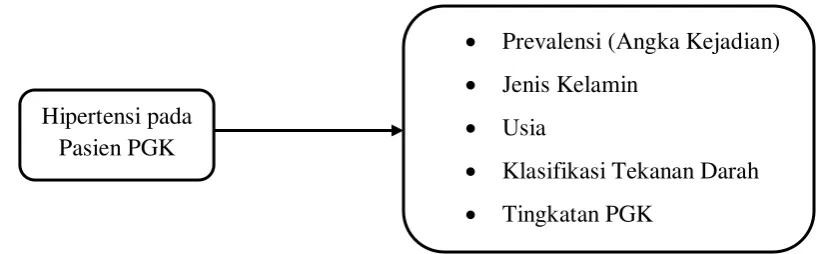

BAB 3

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL 3.1. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep adalah diagram yang menunjukkan jenis serta hubungan

antar-variabel yang diteliti dan variabel lainnya yang terkait (Sastroasmoro dan

Ismael, 2013)

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka kerangka konsep dalam

[image:36.595.104.514.320.447.2]penelitian ini adalah:

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Penelitian

3.2. Definisi Operasional

• Hipertensi: peningkatan abnormal dari tekanan darah yang diderita oleh

pasien yang terdiagnosa penyakit ginjal kronis oleh dokter periode

Januari- Desember 2013 berdasarkan rekam medis. Tekanan darah

didapatkan melalui hasil pengukuran tekanan darah di pemeriksaan awal

saat pasien pertama kali datang yang tercantum di dalam rekam medis. • Pasien PGK: pasien terdiagnosa PGK oleh dokter periode Januari-

Desember 2013 berdasarkan rekam medis. Hipertensi pada

Pasien PGK

• Prevalensi (Angka Kejadian) • Jenis Kelamin

• Usia

• Prevalensi (angka kejadian): jumlah penderita PGK di RSUP H. Adam

Malik pada tahun 2013 yang tercatat dalam rekam medis.

Cara pengukuran : Observasi

Alat Ukur : Rekam Medis

Hasil Ukur : Persentase

Skala Ukur : Nominal

• Jenis kelamin: sifat jasmani yang membedakan dua makhluk yaitu

laki-laki dan perempuan.

Cara pengukuran : Observasi

Alat Ukur : Rekam Medis

Hasil Ukur : 1. Laki-laki

2. Perempuan

Skala Ukur : Nominal

• Usia: jumlah tahun hidup pasien yang dihitung berdasarkan tahun masehi

sejak pasien lahir sampai terdiagnosa PGK yang tercatat dalam rekam

medis.

Cara pengukuran : Observasi

Alat Ukur : Rekam Medis

Hasil Ukur : 1. 10-30 tahun

2. 31-50 tahun

3. 51-70 tahun

4. 71-80 tahun

5. lebih dari 80 tahun

Skala Ukur : Ordinal

• Klasifikasi tekanan darah: pengelompokan tekanan darah pada orang

dewasa berdasarkan The Seventh Joint National Committee on Prevention,

Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7).

Alat Ukur : Rekam Medis

Hasil Ukur : 1. Normotensi (sistolik <120 mmHg dan

diastolik <80 mmHg)

2. Prahipertensi (sistolik 120-139 mmHg atau

diastolik 80-89 mmHg)

3. Hipertensi derajat 1 (sistolik 140-159

mmHg atau diastolik 90-99 mmHg)

4. Hipertensi derajat 2 (sistolik ≥160 mmHg

atau diastolik ≥100 mmHg)

Skala Ukur : Nominal

• Tingkatan PGK: Progresivitas penyakit ginjal kronis berdasarkan gejala

dan ada tidaknya penurunan dari LFG. Tingkatan PGK didapatkan melalui

diagnosa dokter dan pemeriksaan terhadap kadar serum kreatinin pasien

yang tercantum di dalam rekam medis.

Cara pengukuran : Observasi

Alat Ukur : Rekam Medis

Hasil Ukur : 1. Tingkat 1

2. Tingkat 2

3. Tingkat 3

4. Tingkat 4

5. Tingkat 5

BAB 4

METODE PENELITIAN 4.1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk mengetahui

prevalensi hipertensi pada pasien PGK pada tahun 2013. Penelitian ini

menggunakan desain cross sectional study, dimana pengukuran

variabel-variabelnya dilakukan hanya satu kali dalam waktu bersamaan.

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan September-Oktober 2014 di Instalasi

Rekam Medis Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Rumah sakit

ini dipilih karena merupakan rumah sakit rujukan utama di wilayah Sumatera

Utara dan sekitarnya.

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian 4.3.1. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah rekam medis pasien PGK di Rumah

Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan pada tahun 2013 (periode

Januari-Desember 2013).

4.3.2. Sampel Penelitian

Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik total

sampling, yakni besar sampel yang dibutuhkan adalah sama dengan populasi.

4.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu

rekam medik pasien PGK di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan.

Kemudian dari data tersebut dilihat tekanan darah pasien untuk menentukan

apakah pasien hipertensi atau tidak, data-data lain juga diperhatikan seperti jenis

4.5. Metode Analisis Data

Semua data yang terkumpul dicatat lalu diolah menggunakan program

komputer SPSS untuk dianalisa lebih lanjut. Jenis analisa yang digunakan adalah

statistik deskriptif dengan menggunakan distribusi frekuensi. Hasil analisa data

kemudian disajikan dalam bentuk tabel, narasi, dan tafsiran atau kesimpulan dari

hasil statistik.

Prevalensi = Jumlah pasien PGK dengan hipertensi

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik

(RSUP. HAM) kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan

Bunga Lau no. 17, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan.

Sesuai dengan SK Menkes No. 335/Menkes/SK/VIII/1990 RSUP H. Adam Malik

merupakan Rumah Sakit kelas A dan menjadi Rumah Sakit rujukan untuk wilayah

pembangunan A yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat,

dan Riau, sehingga di Rumah Sakit ini dapat dijumpai pasien dengan latar

belakang yang sangat bervariasi. RSUP H. Adam Malik juga ditetapkan sebagai

Rumah Sakit Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI

No.502/Menkes/IX/1991 tanggal 6 September 1991 dan secara resmi pusat

pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dipindahkan ke

RSUP H. Adam Malik pada tanggal 11 Januari 1993.

5.1.2. Karakteristik Individu

Sampel pada penelitian ini berjumlah 390 orang. Data yang diperoleh

berdasarkan rekam medis pasien yang menderita PGK untuk mengetahui

prevalensi hipertensi pada pasien PGK serta distribusi frekuensi penderita

berdasarkan jenis kelamin, usia, klasifikasi tekanan darah menurut JNC 7 dan

tingkatan PGK.

a. Prevalensi Hipertensi pada Pasien PGK

Dari tabel 5.1. dapat diketahui bahwa dari 390 orang pasien terdiagnosis

PGK terdapat penderita hipertensi dengan prevalensi sebesar 63,6% atau sebanyak

248 orang. Prevalensi hipertensi pada pasien PGK dapat dilihat pada tabel di

Tabel 5.1. Prevalensi hipertensi pada pasien PGK

Hipertensi/Tidak Hipertensi Frekuensi (n) %

Hipertensi 248 63,6%

Tidak Hipertensi 142 36,4%

Total 390 100

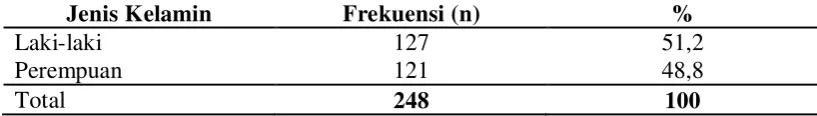

b. Jenis Kelamin

Dari tabel 5.2. dapat diketahui bahwa dari 248 orang pasien terdiagnosis

PGK disertai hipertensi yang memiliki proporsi terbesar adalah pada kelompok

laki-laki yaitu sebanyak 127 orang (51,2%), sedangkan proporsi terkecil berada

pada kelompok perempuan yaitu sebanyak 121 orang (48,8%). Berdasarkan

karakteristik jenis kelamin, dapat dilihat distribusi frekuensi datanya pada tabel di

[image:42.595.106.515.400.458.2]bawah ini.

Tabel 5.2. Distribusi Frekuensi Karakteristik Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Frekuensi (n) %

Laki-laki 127 51,2

Perempuan 121 48,8

Total 248 100

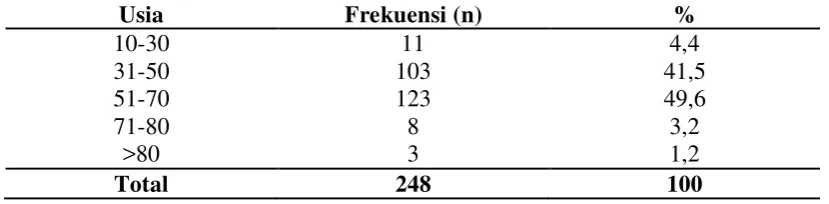

c. Usia

Secara keseluruhan, rata-rata usia sampel adalah 51 tahun. Sampel

termuda berusia 19 tahun dan sampel tertua berusia 86 tahun. Dari tabel 5.3. dapat

diketahui bahwa dari 248 orang pasien terdiagnosis PGK disertai hipertensi yang

memiliki proporsi terbesar adalah kelompok usia 51-70 tahun yaitu sebanyak 123

orang (49,6%), diikuti oleh kelompok usia 31-50 tahun sebanyak 103 orang

(41,5%), kelompok usia 10-30 tahun sebanyak 11 orang (4,4%), kelompok usia

71-80 tahun sebanyak 8 orang (3,2%), dan proporsi terkecil berada pada

kelompok usia >80 tahun yaitu sebanyak 3 orang (1,2%). Berdasarkan

karakteristik usia, dapat dilihat distribusi frekuensi datanya pada tabel di bawah

Tabel 5.3. Distribusi Frekuensi Karakteristik Sampel Berdasarkan Pengelompokan Usia

Usia Frekuensi (n) %

10-30 11 4,4

31-50 103 41,5

51-70 123 49,6

71-80 8 3,2

>80 3 1,2

Total 248 100

d. Klasifikasi Tekanan Darah

Dari tabel 5.4. dapat diketahui bahwa dari 248 orang pasien terdiagnosis

PGK disertai hipertensi yang memiliki proporsi terbesar adalah pasien dengan

klasifikasi tekanan darahnya termasuk hipertensi derajat 2 yaitu sebanyak 150

orang (60,5%), diikuti oleh pasien yang klasifikasi tekanan darahnya termasuk

hipertensi derajat 1 yaitu sebanyak 98 orang (39,5%). Berdasarkan klasifikasi

tekanan darah menurut JNC 7, dapat dilihat distribusi frekuensi datanya pada tabel

di bawah ini.

Tabel 5.4. Distribusi Frekuensi Karakteristik Sampel Berdasarkan Klasifikasi Tekanan Darah Menurut JNC 7

Klasifikasi Tekanan Darah Frekuensi (n) %

Hipertensi derajat 1 98 39,5

Hipertensi derajat 2 150 60,5

Total 248 100

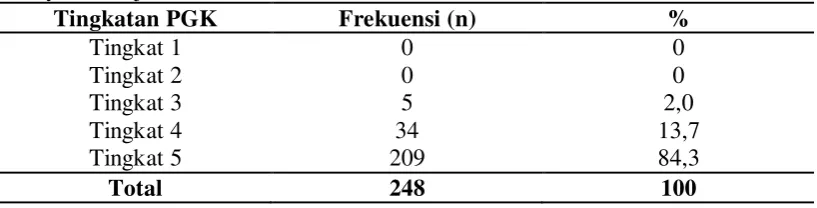

e. Tingkatan PGK

Dari tabel 5.5. dapat diketahui bahwa dari 248 orang pasien terdiagnosis

PGK disertai hipertensi yang memiliki proporsi terbesar adalah pasien PGK

tingkat 5 yaitu sebanyak 209 orang (84,3%), diikuti oleh pasien PGK tingkat 4

yaitu sebanyak 34 orang (13,7%), pasien PGK tingkat 3 yaitu sebanyak 5 orang

(2,0%), proporsi terendah berada pada pasien PGK tingkat 2 dan PGK tingkat 1

yaitu tidak ditemukan adanya pasien pada tingkatan ini. Berdasarkan tingkatan

[image:43.595.106.518.463.527.2]Tabel 5.5. Distribusi Frekuensi Karakteristik Sampel Berdasarkan Tingkatan Penyakit Ginjal Kronis

Tingkatan PGK Frekuensi (n) %

Tingkat 1 0 0

Tingkat 2 0 0

Tingkat 3 5 2,0

Tingkat 4 34 13,7

Tingkat 5 209 84,3

Total 248 100

f. Klasifikasi Tekanan Darah dan Tingkatan PGK

Dari tabel 5.6. dapat diketahui bahwa dari 98 orang pasien terdiagnosis

PGK disertai hipertensi derajat 1 terdapat 78 orang yang terdiagnosis PGK tingkat

5, sebanyak 17 orang terdiagnosis PGK tingkat 4, dan sebanyak 3 orang lainnya

terdiagnosis PGK tingkat 3. Dapat diketahui juga bahwa dari 131 orang yang

terdiagnosis PGK disertai hipertensi derajat 2 terdapat 171 orang yang

terdiagnosis PGK tingkat 5, sebanyak 17 orang terdiagnosis PGK tingkat 4, dan

sebanyak 2 orang lainnya terdiagnosis PGK tingkat 3.

Tabel 5.6. Distribusi Frekuensi Karakteristik Sampel Berdasarkan Klasifikasi Tekanan Darah Menurut JNC 7 dan Tigkatan PGK

Tingkatan PGK

Klasifikasi Tekanan Darah

Total

Hipertensi derajat 1 Hipertensi derajat 2

Tingkat 1 0 0 0

Tingkat 2 0 0 0

Tingkat 3 3 2 5

Tingkat 4 17 17 34

Tingkat 5 78 131 209

Total 98 150 248

5.2. Pembahasan

Dari hasil penelitian, terdapat 390 orang yang didiagnosis dengan PGK

oleh dokter di RSUP H. Adam Malik Medan pada tahun 2013. Jika dibandingkan

dengan penelitian Anggie (2009), dimana tercatat 101 orang didiagnosis dengan

PGK oleh dokter di RSUP H. Adam Malik Medan pada tahun 2009, maka jelas

terdapat peningkatan jumlah kasus. Kecenderungan peningkatan prevalensi PGK

oleh peningkatan prevalensi diabetes, hipertensi dan obesitas di seluruh dunia.

Menurut peneliti, peningkatan prevalensi ketiga kondisi medis yang juga menjadi

faktor resiko terjadinya PGK tersebut salah satunya dikarenakan adanya

pergeseran budaya di masyarakat yang menuntut hidup serba cepat, sehingga

masyarakat menjadi kurang meperhatikan nutrisi dari asupan makanan mereka.

Masyarakat juga lebih banyak menjalani kehidupan sedentary lifestyle sehingga

kurang aktivitas fisiknya.

Berdasarkan tabel 5.1. diketahui bahwa dari 390 orang pasien terdiagnosis

PGK terdapat penderita hipertensi dengan prevalensi sebesar 63,6% atau sebanyak

248 orang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh The Australian

Diabetes, Obesity and Lifestyle (AUSDIAB) pada tahun 1999-2000 dalam Atkins

(2005) dimana tercatat prevalensi hipertensi yang juga cukup tinggi pada pasien

PGK yaitu sebesar 77,4%. Tingginya prevalensi hipertensi pada pasien PGK

diduga karena keterlibatan dua mekanisme utama yakni retensi sodium dan

aktivasi sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron yang dapat terjadi pada penderita

PGK (Schiffrin, 2007).

Berdasarkan tabel 5.2. diketahui bahwa penderita PGK yang disertai

hipertensi di RSUP H. Adam Malik Medan lebih banyak pada laki-laki yaitu

sebanyak 127 orang (51,2%). Hal ini sejalan dengan laporan Riset Kesehatan

Dasar tahun 2013 yang menyatakan bahwa prevalensi PGK di Indonesia lebih

banyak ditemukan pada laki-laki (0,3%) dibandingkan pada perempuan (0,2%).

Prevalensi PGK yang ditemukan lebih tinggi pada laki-laki kemungkinan

berkaitan dengan pernyataan Mackay dan Mensah (2004) yang menyatakan

bahwa dari berbagai penelitian, insidens hipertensi lebih banyak ditemukan pada

pria dibandingkan wanita usia premenopause. Seperti yang telah disebutkan

sebelumnya, hipertensi merupakan salah satu penyebab utama dari PGK. Selain

itu menurut Ganong (2008) hormon estrogen yang lebih dominan dimiliki oleh

wanita dapat menurunkan kolesterol plasma secara bermakna dan memiliki efek

vasodilatasi dengan meningkatkan produksi NO setempat sehingga dapat

Berdasarkan tabel 5.3. diketahui bahwa penderita PGK yang disertai

hipertensi di RSUP H. Adam Malik Medan lebih banyak pada kelompok usia

51-70 tahun yaitu sebanyak 123 orang (49,6%). Hal ini sejalan dengan laporan Riset

Kesehatan Dasar tahun 2013 yang menyatakan bahwa prevalensi PGK meningkat

seiring dengan bertambahnya umur, meningkat tajam pada kelompok umur 35-44

tahun (0,3%), diikuti umur 45-54 tahun (0,4%), dan umur 55-74 tahun (0,5%),

tertinggi pada kelompok umur ≥75 tahun (0,6%). Pada penelitian Levey et al

(2003) tercatat bahwa angka kejadian PGK paling banyak ditemukan pada usia

>60 tahun. Hal ini berkaitan dengan penurunan LFG yang merupakan salah satu

implikasi dari proses penuaan. Pada individu normal, LFG akan menurun hingga

hingga 10% atau sekitar 10 ml/menit setiap 10 tahun.

Berdasarkan tabel 5.4. diketahui bahwa tekanan darah penderita PGK yang

disertai hipertensi di RSUP H. Adam Malik Medan lebih banyak masuk ke

klasifikasi hipertensi derajat 2 yaitu sebanyak 150 orang (60,5%). Hal ini sesuai

dengan pernyataan Weiner (2004) yang menyatakan bahwa mengingat hipertensi

merupakan salah satu penyebab utama dari PGK, penurunan fungsi ginjal dapat

menggambarkan adanya kemungkinan keadaan hipertensi yang lebih parah.

Berdasarkan tabel 5.5. diketahui bahwa penderita PGK yang disertai

hipertensi di RSUP H. Adam Malik Medan lebih banyak didiagnosis dengan PGK

tingkat 5 yaitu sebanyak 209 orang (84,3%). Hal ini kemungkinan disebabkan

oleh karena menurut Corwin (2008) manifestasi klinis gagal ginjal kronis baru

akan muncul jika penurunan fungsi ginjal telah mencapai hingga kurang dari 25%

dari fungsi normalnya, karena fungsi nefron yang telah rusak masih bisa diambil

alih tugasnya oleh nefron yang masih sehat. Sehingga kebanyakan pasien baru

akan mengunjungi rumah sakit saat manifestasi klinis mulai muncul dan

menggangu aktivitas sehari-hari, yakni pada saat telah memasuki PGK tingkat

lanjut. Akan tetapi, temuan ini dapat berbeda jika dibandingkan dengan di negara

maju seperti Amerika Serikat. Di banyak jurnal terbitan Amerika Serikat,

menyatakan bahwa lebih banyak ditemukan pasien dengan PGK tingkat 1

pada negara maju edukasi masyarakatya mengenai kesehatan lebih baik daripada

kita yang di negara berkembang, dimana masyarakat di negara maju sudah

terbiasa melakukan skrining jika memiliki faktor resiko untuk suatu penyakit

tertentu, sehingga penyakit mereka biasanya dapat dideteksi lebih dini.

Berdasarkan tabel 5.6. dapat disimpulkan bahwa sebagian besar yakni

sebanyak 131 orang pasien didiagnosis dengan PGK tingkat 5 disertai hipertensi

derajat 2. Menurut Bargman (2008) banyak penelitian telah menunjukkan bahwa

ada hubungan antara tekanan darah dengan progresivitas dari PGK walaupun

hubungan ini bersifat primer dan bukan bersifat eksklusif. Pasien PGK tanpa

adanya keadaan hipertensi dapat menandakan PGK dengan etiologi bukan

hipertensi atau memburuknya fungsi ventrikel kiri jantung. Pada penelitian Jafar

et al (2003) menyatakan bahwa progressi dari PGK akan semakin meningkat pada

pasien dengan tekanan darah sistolik ≥160 mmHg dan ≤110 mmHg. Pasien

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan

1. Sebanyak 390 orang terdiagnosis PGK di RSUP H. Adam Malik Medan

selama Januari-Desember 2013 .

2. Dari 390 orang yang terdiagnosis PGK di RSUP H. Adam Malik Medan

selama Januari-Desember 2013 didapati prevalensi hipertensi sebesar

63,6% atau sebanyak 248 orang.

3. Dari 248 orang pasien terdiagnosis PGK disertai hipertensi didapati

laki-laki sebanyak 127 orang (51,2%) dan perempuan sebanyak 121 orang

(48,8%).

4. Dari 248 orang pasien terdiagnosis PGK disertai hipertensi didapati pasien

dengan kelompok usia 10-30 tahun sebanyak 11 orang (4,4%), kelompok

usia 31-50 tahun sebanyak 103 orang (41,5%), kelompok usia 51-70 tahun

yaitu sebanyak 123 orang (49,6%), kelompok usia 71-80 tahun sebanyak 8

orang (3,2%), dan kelompok usia >80 tahun sebanyak 3 orang (1,2%).

5. Dari 248 orang pasien terdiagnosis PGK disertai hipertensi 150 orang

(60,5%) diantaranya adalah pasien dengan hipertensi derajat 2 dan 98

orang (39,5%) lainnya adalah pasien dengan hipertensi derajat 1.

6. Dari 248 orang pasien terdiagnosis PGK disertai hipertensi 209 orang

(84,3%) diantaranya adalah pasien PGK tingkat 5, 34 orang (13,7%)

adalah pasien PGK tingkat 4, 5 orang (2,0%) lainnya adalah pasien PGK

tingkat 3. Tidak ditemukan adanya pasien PGK tingkat 1 dan 2.

6.2. Saran

Diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lebih baik lagi oleh

peneliti-peneliti selanjutnya, misalnya dengan meneliti apakah hipertensi yang

meyebabkan penyakit ginjal menahun ataukah penyakit ginjal yang menyebabkan

naiknya tekanan darah, yang dapat dilakukan dengan studi retrospektif maupun

DAFTAR PUSTAKA

Aaronson, P.I., Ward, J.P.T., Wiener, C.M., Schulman, S.P., Gill, J.S., 2007. The

Cardiovascular System At A Glance. UK: Blackwell Science

Anand, S.S., Ounpuu, S., Yusuf, S., 2003. Ethnicity and Cardiovascular Disease.

In: Yusuf, S., Cairns, J.A., Camm, A.J., Fallen, E.L., Gersh, B.J., 2003.

Evidence-based Cardiology. 2ⁿᵈ ed. UK: British Medical Journal, 259-278.

Atkins, R.C. The Epidemiology of Chronic Kidney Disease. Australia: The

International Society of Nephrology. 2005: Vol. 67, Supplement 94.

Bargman, J.M., 2008. Chronic Kidney Disease. In: Fauci, A.S. et al, 2008.

Harrison’s Principles of Internal Medicine. 17ᵗʰ ed. USA: The

McGraw-Hill Companies, Chapter 274

Burns, D.M., 2008. Nicotine Addiction. In: Fauci, A.S. et al, 2008. Harrison’s

Principles of Internal Medicine. 17ᵗʰ ed. USA: The McGraw-Hill

Companies, Chapter 390.

Coresh, J. et al. Prevalence of Chronic Kidney Disease in the United States. The

Journal of American Medical Association. 2007; Vol 298, No. 17.

Corwin, E.J., 2008. Handbook of Pathophysiology. 3ʳᵈ ed. USA: Williams &

Wilkins.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2013. Riset Kesehatan Dasar 2013.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia.

Froelicher, E.S., Oka, R.K., Fletcher, G.F., 2003. Physical Activity and Exercise

in Cardiovascular Disease Prevention and Rehabilitation. In: Yusuf, S.,

Cairns, J.A., Camm, A.J., Fallen, E.L., Gersh, B.J., 2003. Evidence-based

Furberg, C.D. and Psaty, B.M., 2003. Blood Pressure and Cardiovascular Disease.

In: Yusuf, S., Cairns, J.A., Camm, A.J., Fallen, E.L., Gersh, B.J., 2003.

Evidence-based Cardiology. 2ⁿᵈ ed. UK: British Medical Journal, 146-160.

Ganong, W.F., 2008. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. ed 22. diterjemahkan oleh

Pendit, B.U. Jakarta: EGC.

Goldfarb, D.A., Nally Jr., J.V., Schreiber Jr., M.J., 2007. Chronic Renal Failure.

In: Wein, A.J., Kavoussi, L.R., Novick, A.C., Partin, A.W., Peters, C.A.,

2007. Campbell-Walsh Urology. 9ᵗʰ ed. USA: Saunders Elsevier, Chapter

41

Graettinger, W.F., 2002. Systemic Hypertension. In: Crawford, M.H., 2002.

Current Diagnosis & Treatment in Cardiology. 2ⁿᵈ ed. USA: The

McGraw-Hill Companies, Chapter 13.

Jafar, T.H. et al. Progression of Chronic Kidney Disease: The Role of Blood

Pressure Control, Proteinuria, and Angiotensin-Converting Enzyme

Inhibition (A Patient-Level Meta-Analysis). Annals of Internal Medicine.

2003; Vol 139 Number 4.

Kotchen, T.A., 2008.