Skripsi

Diajukan untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi

Oleh: Donna Olivia 105070002230

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

DAFTAR ISI

Pernyataan ……….. ii

Lembar Pengesahan ……… iv

Moto ………... v

Abstrak ………. vi

Kata Pengantar ……… viii

Daftar Isi ……….. x

Daftar Tabel ………. xiii

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang……… 1

1.2 Batasan Masalah………. 7

1.4 Rumusan Masalah……….. 9

1.5 Tujuan dan Manfaat……… 9

1.6 Sistematika Penulisan…...………. 10

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA 2.1 Integrity ….………... 11

2.1.1 Teori Erikson………. 11

2.1.2 Tahapan Perkembangan Psikososial Bayi Sampai Dewasa ….… 14 2.1.3 Integrity Pada Lanjut Usia ………..………. 16

2.2 Psychological Well Being 2.2.1 Definisi Psychological Well-Being……….. 18

2.2.2 Dimensi Psychological Well-Being………. 20

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Psychological Well-Being………... 23

2.2.4 Psychological Well-Being Lanjut Usia……… 26

2.3 Lanjut usia 2.3.1 Definisi Lanjut Usia……….. 28

Usia……… 37 2.6 Kerangka Berfikir………... 38 2.7 Hipotesis………. 39

BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian……… 40 3.1.2 Metode Penelitian………. 40 3.2 Definisi Variabel, Konseptual, dan Operasional

3.2.1 Definisi Variabel……… 41 3.2.2 Definisi Konseptual……….. 41 3.2.3 Definisi Operasional………. 42 3.3 Subjek Penelitian

3.3.1 Populasi dan Sampel………... 43 3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel………. 43 3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Metode dan Instrumen Penelitian………. 43 3.4.2 Teknik Uji Instrument………... 46 3.5 Hasil Uji Instrument……… 48 3.5.1 Hasil Uji Coba Alat Ukur Integrity…………..………….……… 48 3.5.2 Hasil Uji Coba Alat Ukur Psychological Well-Being ……… 49 3.6 Teknik Analisa Data………. 50 3.7 Prosedur Penelitian………... 50

BAB 4 HASIL PENELITIAN

4.2 Uji Persyaratan

4.2.1 Uji Hipotesis……… 54 4.2.2 Analisa Uji Hipotesis……… 56 4.3 Hasil Tambahan

4.3.1 Gambaran Umum Responden……….. 56 4.3.2 Hasil Analisa Uji Regresi……… 61

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan……… 62

5.2 Diskusi.………. 62 5.3 Saran

5.3.1 Saran Teoritis……….. 67 5.3.2 Saran Praktis……… 68

iii

DI PANTI SOSIAL TRISNA WREDHA MELANIA

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Psikologi

Oleh: Donna Olivia NIM: 105070002230

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I Pembimbing II

Dra. Netty Hartati, M.Si M. Avicenna, M. HSc. Psy NIP.195310021983032001 NIP. 197709062001122004

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul HUBUNGAN INTEGRITY DENGAN PSYCHOLOGICAL WELL-BEING LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRISNA WREDHA MELANIA telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 25 November 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Psikologi.

Jakarta, 25 November 2010

Sidang Munaqasyah

Dekan / Pembantu Dekan / Ketua Merangkap Anggota Sekertaris Merangkap Anggota

Jahja Umar, Ph.D Dra. Fadhilah Suralaga, M.Si NIP: 130 885 522 NIP: 195612231983032001

Anggota:

Dra. Zahrotun Nihayah, M.Si Dra. Netty Hartati, M.Si NIP: 19620724198902001 NIP: 195310021983032001

M. Avicenna, M. HSc. Psy NIP: 197709062001122004

iv

Nama : Donna Olivia

NIM : 105070002230

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Hubungan Integrity Dengan Psychological Well-Being Lanjut Usia Di Panti Sosial Trisna Wredha Melania” adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunan skripsi tersebut. Adapun kutipan-kutipan yang ada dalam penyusunan skripsi ini telah saya cantumkan sumber pengutipannya dalam daftar pustaka.

Saya bersedia untuk melakukan proses yang semestinya sesuai dengan Undang-Undang jika ternyata skripsi ini secara prinsip merupakan plagiat atau jiplakan dari karya orang lain. Demikian peryataan ini saya buat untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 15 Desember 2010

Donna Olivia NIM : 105070002230

ii

ABSTRAK

A) Fakultas Psikologi B) November 2010 C) Donna Olivia

D) Hubungan Integrity Dengan Psychological Well-Being Lanjut Usia Di Panti Sosial Trisna Wredha Melania

E) Halaman: xiii + 68 Halaman + Lampiran

F) Pada abad 21 sekarang dalam segi kehidupan berkeluarga, terjadi perubahan sosial dari tatanan keluarga yang berorientasi pada nilai-nilai keluarga luas menjadi keluarga inti, sehingga lansia “terlempar keluar” dari keluarga kecil yang memiliki nilai-nilai kekerabatan yang baru. Sehingga pada saat ini lebih sedikit anak usia produktif yang dapat menampung orangtua yang sudah lanjut usia dalam keluarga, dikarenakan pola kehidupan tradisional yang berciri hadirnya kaum ibu dalam rumah tangga yang secara penuh dan dapat memberikan pelayanan menyeluruh terhadap keluarganya mulai menghilang. Nilai-nilai kemandirian, tidak ingin berada dalam ketergantungan pada anak-anak, merupakan nilai-nilai yang berasal dari masyarakat modern. Sehingga dengan beberapa alasan lansia memilih tinggal di panti wreda. Lansia tersebut akan mengalami kebahagiaannya jika kehidupan pada masa sebelumnya mengalami pengalaman yang baik dan dapat menerima dengan lapang dada kondisinya saat ini, sebaliknya lansia tersebut tiak akan mendapatkan kebahagiaan jika ia selalu mengeluhkan apa yang telah ia jalani dan dapatkan saat ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara integrity dengan psychological well-being lanjut usia di Panti Sosial Trisna Wreda Melania. Integrity yang dimaksud adalah tahapan terakhir dari psikososial Erikson pada masa lansia. Lansia akan mengalami integrity bila ia mengembangkan suatu harapan yang positif di setiap periode sebelumnya, maka pandangan tentang masa lalu dan kenangan akan menampakkan suatu gambaran dari kehidupan yang dilewatkan dengan baik, dan ia akan merasa puas (Santrock, 2002). Sedangkan psychological well-being adalah saat dimana seseorang dapat hidup dengan bahagia berdasarkan pengalaman hidupnya dan bagaimana mereka memandang pengalaman tersebut berdasarkan potensi yang mereka miliki, yang terdiri dari 6 dimensi yaitu: kemandirian, menguasai lingkungan, menjadi pribadi yang berkembang, memiliki hubungan positif dengan orang lain, memiliki tujuan hidup, dan penerimaan diri yang baik.

Metode penelitian ini adalah korelasional. Populasinya adalah lansia yang tinggal di Panti Sosial Trisna Wredha Melania dengan sampel sebanyak 35 orang lansia. Instrument pengumpulan data menggunalan skala Likert untuk integrity, despair, dan psychological well-being. Analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan metode korelasi Spearman pada taraf signifikansi 1% pada two tailed

vi

vii

psychological well-being lansia, maka integrity yang dimilikinya juga cendrung semakin baik.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan metode kualitatif sehingga data yang diperoleh lebih mendalam, melakukan penelitian juga untuk tahapan perkembangan sebelum lansia (remaja dan dewasa), dan dilakukan pada sampel yang lebih besar.

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahiim

Penulis memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, karena berkat segala kekuasaan dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Terselesaikannya skripsi ini sebenarnya juga tidak luput dari bantuan pihak luar, oleh karena itu, izinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Jahja Umar, Ph. D, Dekan Fakultas Psikologi UIN Syarif HIdayatullah Jakarta, beserta jajarannya.

2. Dosen pembimbing Ibu Dra. Netty Hartati, M. Si sebagai dosen pembimbing I dan Bapak M. Avicenna, M. SHc. Psy sebagai dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabarannya dalam memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Pembimbing akademik Ibu Dra. Diana Mutiah, M. Si

4. Bapak dan Ibu staff Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas kerjasamanya.

5. Kepada kedua orang tua Papa Fachri Bachtiar dan mama Tetty Desriwanti untuk kasih sayang, kesabaran, perhatian, pengertian, dukungan, serta do’a yang tidak pernah putus untuk kesuksesan penulis.

6. Kakek dan nenek, para om dan tante, serta adik-adik penulis tersayang atas dukungan dan semangatnya.

7. Kepada Bapak Tonny Effendy selaku pengurus Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma dan mbah-mbah yang menjadi respoden penelitian ini dan banyak membantu penulis dalam penelitian ini.

8. Kepada Ibu Irene Trisiana T. selaku pengurus Panti Sosial Trisna Wredha Melania dan opa dan oma yang menjadi respoden penelitian ini dan banyak membantu penulis dalam penelitian ini.

viii

ix

10.Akbar, Kamal, Onah, Yunus, Faros, Zaki, Hiva, Sami, Fira, Icha, Karin, Lulu, Zia, Laras, Keyla, dan Ubay untuk do’a, motivasi, dan semangat dalam segala hal (kekeluargaan, persahabatan, dan sharing) yang telah diberikan selama ini, thanks a lots for all.

11.Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, karena dukungan moral, doa serta pengertian mereka penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Hanya asa dan doa yang penulis panjatkan semoga pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini memdapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, amiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang membaca.

Jakarta, Desember 2010

DAFTAR TABEL

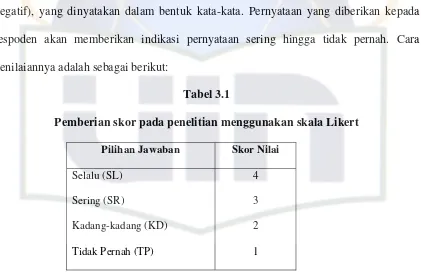

Tabel 3.1 : Pemberian skor pada penelitian menggunakan skala Likert ……….. 44

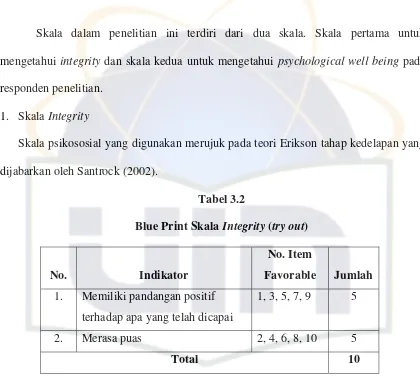

Tabel 3.2 : Blue print skala integrity (try out) ……….. 45

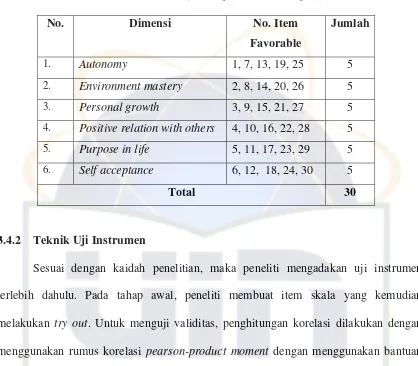

Tabel 3.3 : Blue print skala psychologicalwell-being (try out) ……… 46

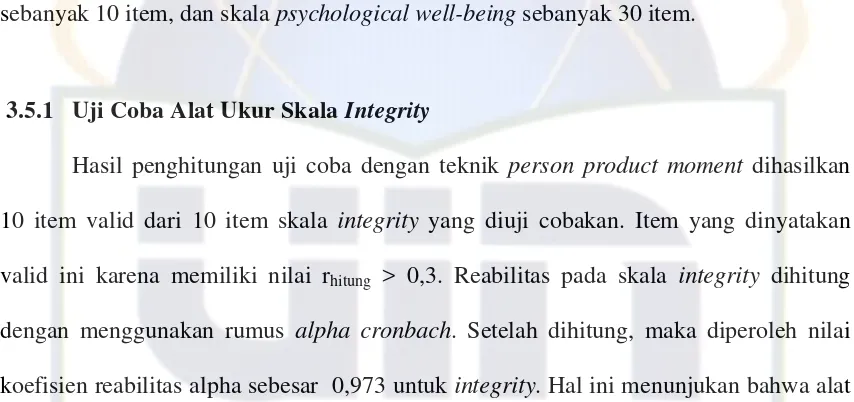

Tabel 3.4 : Blue print skala integrity (field test) ……… 48

Tabel 3.5 : Blue print skala psychologicalwell-being (field test) ………. 49

Tabel 4.1 : Deskriptivestatisticsintegrity dan despair ……….. 52

Tabel 4.2 : Kategorisasi skor ………...………... 53

Tabel 4.3 : Deskriptivestatisticspsychologicalwell-being ……….. 53

Tabel 4.4 : Kategorisasi skor skala psychologicalwell-being ……… 54

Tabel 4.5 : Korelasi integrity dengan psychologicalwell-being ………. 55

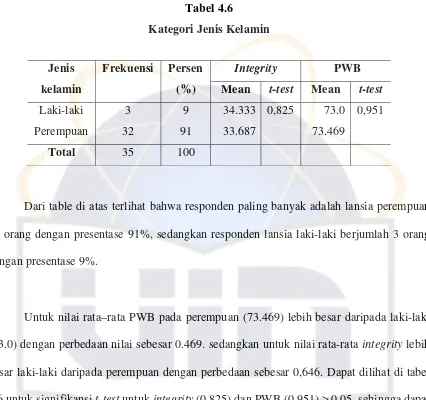

Tabel 4.6 : Kategori jenis kelamin ………. 57

Tabel 4.7 : Kategori usia ………. 58

Tabel 4.8 : Kategori status pernikahan ………59

Tabel 4.9 : Kategori sosial ekonomi ………. 60

Tabel 4.10 : Modelsummary hasil uji regresi ……… 61

xiii

pada kesempatan adalah orang muda

yang tidak pernah menua;

tetapi pemuda yang berorientasi pada keamanan,

telah menua sejak muda

(Mario Teguh)

v

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan pada manusia terjadi seiring dengan berjalannya waktu dengan melalui tahap-tahap perkembangan, yaitu periode pranatal, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan berakhir di masa lanjut usia (lansia). Dimana pada masing-masing tahapan tersebut melalui masa perkembangan dan karakteristik yang berbeda-beda.

Seseorang yang memiliki kesehatan yang baik dan umur panjang pasti akan mengalami tahap perkembangan masa lansia dimana hal tersebut pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Dengan kata lain menurut Hurlock (1980), seiring dengan bertambahnya usia, manusia akan menjadi tua yaitu suatu periode dimana sesorang telah “beranjak jauh” dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan.

Pada tahap dewasa akhir (lansia), Erikson menyatakan bahwa lansia akan mengalami tahapan kedelapan dalam siklus kehidupan, yaitu integrity vs despair. Pada masa ini, individu melihat kembali apa yang telah dilakukannya dalam kehidupannya. Integrity bisa dicapai bila lansia mengembangkan suatu harapan yang positif di setiap periode sebelumnya. Jika demikian, pandangan tentang masa lalu dan kenangan akan menampakkan suatu gambaran dari kehidupan yang dilewatkan dengan baik, dan ia

akan merasa puas. Sebaliknya, jika lansia tersebut tidak mengalami integrity maka ia akan mengalami despair (Santrock, 2002).

Sama seperti setiap periode lainnya dalam rentang kehidupan seseorang, lansia ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis tertentu. Efek-efek tersebut menentukan, apakah pria atau wanita lansia tersebut akan melakukan penyesuaian diri secara baik atau buruk (Hurlock, 1980).

Kondisi fisik dan psikologis lansia seringkali dipengaruhi oleh pengalaman tahapan perkembangan sebelumnya. Untuk itu lansia perlu mengelola pengalaman yang kurang baik agar tidak teringat kembali pada saat yang kurang menyenangkan, yang dapat menyebabkan lansia merasa sedih. Begitu pula sebaliknya, pengalaman yang menyenangkan perlu dimunculkan agar semangat hidupnya tetap tinggi.

3

Supaya lebih tenang dan bahagia dalam menerima diri menjalani masa tua, lansia juga harus rela melepaskan segala sesuatu yang pernah dicapai atau dimiliki sebelum memasuki masa tua. Mereka yang sudah memasuki masa pensiun, misalnya, perlu menerimanya dengan hati terbuka dan meyakini bahwa pengabdian yang selama ini mereka lakukan sudah banyak memberi arti bagi keluarga, masyarakat, maupun negara.

Soemiarti (2001) mengatakan, pada saat ini pola kehidupan keluarga tradisional dengan berciri hadirnya kaum Ibu dalam rumah tangga yang secara penuh dan dapat memberikan pelayanan menyeluruh terhadap keluarganya mulai menghilang. Banyak lansia yang beranggapan dengan keluarnya kaum perempuan dari keluarga ke dunia kerja, tidak dapat lagi diandalkan sepenuhnya sebagai service provider bagi keluarganya termasuk bagi lansia dalam keluarga itu.

Pada saat sekarang, banyak ditemukan kenyataan bahwa keluarga tidak lagi secara penuh dapat menjadi basis kekuatan yang menopang kesejahteraan lansia. Nilai-nilai kemandirian, tidak ingin berada dalam ketergantungan pada anak-anak, merupakan nilai-nilai yang berasal dari masyarakat modern. Banyak lansia yang memilih hidup terpisah dari anak-anak, tidak ingin merepotkan anak, namun tetap merasa bahagia.

masyarakat. Persoalan etika dan moral di masyarakat juga banyak terpengaruhi oleh kondisi sosial perekonomian serta budaya masyarakat.

Menurut Rahardjo (dalam Bambang, 1998), dalam desakan arus ekonomi yang demikian kuat dan kompetisi yang demikian ketat, menjadikan keluarga (umumnya di kota) memiliki aktifitas yang padat dengan tujuan utama mengejar kebutuhan ekonomi. Tidak jarang ditemukan kondisi keluarga yang pola pengasuhan anak atau lansia diserahkan kepada orang lain, yang salah satunya disebabkan karena suami dan istri berkerja di luar rumah.

Maka salah satu cara yang di tempuh keluarga dalam mengatasi persoalan ini ialah menitipkan para lansia pada panti wreda, dengan harapan para lansia ini mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir maupun batin. Walaupun panti wreda dapat menjadi salah satu pilihan yang baik, untuk beberapa orang hal itu dipandang masih kurang cocok dengan budaya masyarakat Indonesia.

5

Rubijati Ismudarto, ketua Panti Wedha Hargo Dedali Surabaya (dalam Wigunaningsih, 2008), mengatakan bahwa para lansia merasa kesepian karena keluarganya sibuk beraktivitas. Sedangkan ia ditinggal sendiri di rumah. Kalaupun ada yang menemani, biasanya pembantu. Sedangkan yang dibutuhkan bukan hanya materi tapi juga perhatian atau teman sebaya untuk saling mencurahkan hati. Jadi, agar mereka mempunyai banyak teman yang sebaya, mereka memilih untuk tinggal di panti. Di panti para lansia ini bisa saling tukar pikiran dan mereka merasa diperhatikan karena banyak teman sebayanya.

Menurut Andra (2007), menjalani masa tua di panti wreda dengan berbagai fasilitas dan kenyamanan kini dijadikan pilihan. Seperti salah satunya pada Graha Werdha Aussi, lansia yang berada disana memilih untuk menghabiskan masa tuanya di panti werdha atas keinginannya sendiri. Bagi mereka, masa tua tidak selalu harus berada di tengah-tengah keluarga. Mereka lebih memilih tinggal dengan teman sebaya, untuk menikmati usia senja mereka. Segala percakapan, pembicaraan, akan lebih ‘nyambung’ jika dilakukan dengan teman satu generasi, terlebih untuk bernostalgia. Juga untuk melakukan beberapa kegiatan.

Profesor Sujudi, mantan Mentri Kesehatan (dalam Hamonangan, 2006) mengatakan, panti wreda sangat membantu lansia tetap bersemangat untuk hidup. Dengan berkumpul dalam komunitas yang sama, lansia dapat mengerjakan aktivitas yang sama. Mereka tetap bahagia dan tidak kehilangan kontak dengan anak, menantu, dan cucu.

Pendapat itu juga didukung oleh psikolog keluarga, Ina Saraswati (dalam Hamonangan, 2006), mengatakan, lansia yang tinggal di panti wreda memang bisa mempunyai berbagai motivasi. Mereka yang termotivasi sendiri akan menemui kebahagiaan dan kenyamanan.

Kepuasan terhadap tempat dimana akan tinggal berpengaruh pada psychological well-being seseorang. Salah satu tujuan bagi panti wreda sebagai salah satu pilihan tempat tinggal bagi lansia adalah untuk mencapai kondisi psychological well-being bagi para penghuninya. Dimana Bradburn (Ryff, 1989) mendefinisikan psychological well-being sebagai kebahagiaan dengan adanya perbedaan antara pengaruh postif dan negatif. Ryff (1995) juga menyebutkan bahwa psychological well-being adalah saat dimana seseorang dapat hidup dengan bahagia berdasarkan pengalaman hidupnya dan bagaimana mereka memandang pengalaman tersebut berdasarkan potensi yang mereka miliki.

7

lingkungannya. Jika ia termasuk seorang yang memiliki peniliaian baik (positif) terhadap pengalaman-pengalaman hidupnya, pada apa yang telah terjadi dalam hidupnya maka bisa dikatakan memiliki psychological well-being yang tinggi. Demikian pula sebaliknya Jika ia memiliki peniliaian yang kurang baik (negatif) terhadap pengalaman-pengalaman hidupnya, maka bisa dikatakan memiliki psychological well-being yang rendah.

Maka, berdasarkan pada penelitian tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan tentang hubungan integrity dengan psychological well-being lanjut usia di Panti Sosial Trisna Wredha Melania.

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian tidak meluas, maka peneliti perlu membatasi permasalahan yang ingin diteliti, yaitu:

1. Integrity yang dijelaskan pada penelitian ini mengambil acuan dari teori psikososial Erikson. Dimana ego integrity berarti saat dimana lansia melihat kembali apa yang telah dilakukannya terhadap kehidupan mereka dengan mengembangkan suatu harapan yang positif di setiap periode sebelumnya yang memiliki dua indikator yaitu memiliki pandangan yang positif terhadap apa yang telah dicapai dan merasa puas.

mastery, personal growth, positive relation with others, purpose in life, dan self acceptance.

3. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 tahun ke atas baik pria dan wanita. Pada penelitian ini batasan umur yang digunakan yang berada dalam usia antara young old sampai the oldest old dan ia masih dapat aktif untuk bersosialisasi dengan lingkungannya dengan baik.

4. Panti wreda adalah pilihan bagi lansia untuk tempat tinggal dan menetap, yang memiliki program bertujuan untuk kesejahteraan lansia. Penelitian ini dilakukan di Panti Sosial Trisna Wredha Melania.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah integrity yang dialami oleh lansia di panti wreda?

2. Bagaimanakah psychological well-being lansia di panti wreda?

3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara integrity terhadap psychological

9

1.4 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan integrity dengan psychological well-being lansia di panti wreda dan untuk mengetahui seberapa jauh lansia dapat memperoleh psychological well-being di panti wreda.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Psikologi Positif, memperkaya hasil penelitian yang telah ada, dan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan integrity dengan psychological well-being lansia di panti wreda.

2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi khususnya pada pengurus panti wreda dan keluarga lansia dalam upaya membantu memberikan kenyamanan, dan kesejahreraan psikologis selama lansia tinggal di panti wreda.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi; latar belakang masalah, batasan

masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan

BAB II: Merupakan kajian pustaka yang memuat tentang hal- hal mengenai teori

integrity dan psychological well-being, kerangka berpikir dan hipotesis

penelitian.

BAB III: Metodologi penelitian yang meliputi pendekatan dan metode penelitian, definisi konseptual dan operasional, pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik uji instrumen penelitian, metode analisa data, dan prosedur penelitian.

Bab IV: Mengemukakan tentang gambaran umum subjek penelitian presentasi data, uji persyaratan, deskripsi statistik, hasil uji hipotesis dan uraiannya.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1

Integrity

Integrity yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori psikososial Erik Erikson dan berada pada tahapan perkembangan terakhir yaitu lansia. Dimana pada tahap ini lansia akan mengalami interaksi yang bertentangan antara integrity lawan despair. pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada integrity, karena jika lansia memiliki integrity yang tinggi maka despair yang dimiliki pasti rendah.

Agar lebih jelas tentang psikososial Erikson pada tahap perkembangan lansia, maka peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori Erikson, tahapan perkembangan bayi sampai dewasa, dan terakhir integrity pada lanjut usia.

2.1.1 Teori Erikson

Teori perkembangan kepribadian yang dikemukakan Erikson merupakan salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan kasus atau hasil penelitian yang terkait dengan delapan tahapan perkembangan manusia. Dimana untuk setiap manusia tahapan perkembangan tersebut tidak memiliki rentang waktu yang sama. Erikson berpendapat, bahwa setiap manusia memiliki rentang waktu yang berbeda. Setiap tahapan yang telah dilewati tidak untuk ditinggalkan, melainkan tiap tahap tersebut ikut

serta membentuk seluruh kepribadian. Hal ini dikenal sebagai prinsip epigenetik (Hall, 1993).

Prinsip epigenetik dipinjam dari istilah embriologi. Dalam Feist (2006), perkembangan epigenetik adalah perkembangan tahap demi tahap dari organ-organ janin. Embrio tidak terbentuk hanya karena menunggu dalam mengembangkan struktur dan bentuknya. Sebaliknya embrio berkembang berdasarkan tingkatan yang telah ditetapkan dan dalam tahapan yang teratur. Jika organ tubuh tidak berkembang selama periode kritis dalam perkembangan seseorang, maka ia tidak akan mengalami kematangan.

Dalam teori yang dijabarkan oleh Erikson, terdapat tujuh pokok teori perkembangan psikososial (Feist, 2006), yaitu:

1) Pertumbuhan berlangsung sesuai dengan prinsip epigenetik. Artinya satu tahapan muncul dari tahapan sebelumnya dan memiliki rentang waktu sendiri dari pengaruh yang menguasai, tapi tidak sepenuhnya mengganti tahapan yang sebelumnya. 2) Setiap tahapan kehidupan terdapat interaksi yang bertentangan. Pertentangan antara

syntonic (harmonis) dan elemen dystonic (menganggu). Dengan cara yang sama setiap tahapan perkembangan, manusia harus memiliki kedua pengalaman syntonic dan dystonic.

13

4) Terdapat beberapa kekuatan dasar pada setiap hasil inti patologi dalam tahap tersebut.

5) Walaupun Erikson menunjuk ke delapan tahapan sebagai tahapan psikososial, ia tidak pernah kehilangan pengamatan pada aspek biologi dari perkembangan manusia.

6) Peristiwa pada awal perkembangan tidak berdampak langsung pada perkembangan kepribadian selanjutnya. Ego identitas dibentuk oleh konflik dan peristiwa pancaragam (multiplicity of conflict and events)-masa lalu, kini dan masa yang akan datang.

7) Disetiap tahap perkembangan, khususnya dari masa dewasa dan sesudahnya, perkembangan kepribadian ditandai oleh krisis identitas (identity crisis), yang dinamakan oleh Erikson “titik balik, periode peningkatan bahaya dan memuncaknya potensi”.

Delapan tahap perkembangan kepribadian Erikson memiliki ciri utama untuk setiap tahapnya, di satu pihak bersifat biologis dan di lain pihak bersifat sosial, yang berjalan melalui krisis diantara dua polaritas.

2.1.2 Tahapan Perkembangan Psikososial Bayi Sampai Dewasa

Erikson mengatakan dalam prinsip epigenesis bahwa tiap masa perkembangan yang telah dilalui tidak akan ditinggalkan begitu saja akan tatapi pengalaman pada tiap tahapan sebelumnya akan mempengaruhi tahapan selanjutnya serta ikut membentuk seluruh kepribadian. Maka untuk lebih jelasnya akan dijabarkan tahapan fase perkembangan bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa terlebih dahulu (Alwisol, 2007).

1. Fase Bayi

15

2. Fase Anak-Anak

Dalam teori Erikson, anak memperoleh kepuasan dari keberhasilan mengontrol alat-alat anus dan mengontrol fungsi tubuh yang lain seperti urinasi, berjalan, melempar, memegang, dan sebagainya. Pada tahun kedua, penyesuaian psikososial terpusat pada pengontrolan tubuhnya, khususnya yang berhubungan dengan kebersihan. Pada tahap ini anak dihadapkan dengan budaya yang menghambat ekspresi diri serta hak dan kewajiban. Anak belajar untuk melakukan pembatasan-pembatasan dan kontrol diri dan menerima kontrol dari orang lain. Hasil mengatasi krisis otonomi lawan malu-ragu adalah kekuatan dasar kemauan. Ini adalah permulaan dari kebebasan kemauan dan kekuatan kemauan (benar-benar hanya permulaan), yang terjadi di dalam egonya. Pada tahap ini pola komunikasi mengembangkan penilaian benar atau salah dari tingkah laku diri dan orang lain, disebut bijaksana (judicious).

3. Fase Remaja

pola umum kehidupan diri, bagaimana berpakaian, pilihan musik dan buku bacaan, dan pengaturan waktu sehari-hari.

4. Fase Dewasa

Tahap dewasa adalah waktu menempatkan diri di masyarakat dan ikut bertanggung jawab terhadap apapun yang dihasilkan dari masyarakat. Kualitas sintonik tahap dewasa adalah generativita, yaitu penurunan kehidupan baru, serta produk dan ide baru. Kepedulian adalah perluasan komitmen untuk merawat orang lain, merawat produk dan ide yang membutuhkan perhatian. Kepedulian membutuhkan semua kekuatan dasar ego sebelumnya sebagai kekuatan dasar orang dewasa. Generasional adalah interaksi antara orang dewasa dengan generasi penerusnya bisa berupa pemberian hadiah atau sanjungan, sedangkan otoritisme mengandung pemaksaan. Orang dewasa dengan kekuatan dan kekuasaannya memaksa aturan, moral, dan kemauan pribadi dalam interaksi.

2.1.3 Integrity Pada Lanjut Usia

17

Jika lansia mengalami integrity yang lebih tinggi maka despair yang dimiliki pasti lebih rendah.

Menurut Erikson, Erikson, & Kivnick (dalam Papalia, 2009), pencapaian puncak bagi dewasa akhir adalah ego integrity atau integritas diri. Sebuah prestasi yang berdasarkan refleksi tentang kehidupan seseorang. Lansia membutuhkan evaluasi dalam menerima hidup mereka sehingga dapat menerima kematian, hasil dari yang telah dibangun pada ketujuh tahapan sebelumnya. Mereka berjuang untuk mencapai rasa hubungan dan keutuhan.

Boyd (2006) berpendapat bahwa tugas ego integrity bila lansia memiliki hidup yang berguna. Untuk mencapai ego integrity, lansia harus bisa berdamai dengan dirinya, dengan kehidupannya, pilihan yang telah dibuat, peluang yang telah diperoleh dan yang tidak diperoleh.

Feist (2006) berpendapat, lansia dengan ego identity kuat yang telah belajar intimacy dan menjaga keduanya maka akan memiliki kualitas syntonic yang akan didominasi oleh integrity.

Jika terdapat sejumlah putus asa dalam diri seseorang itu termasuk sesuatu hal yang alami dan diperlukan dalam kematangan psikologis. Perjuangan dalam mengatasi krisis identitas pada masa lansia ini akan menghasilkan kebijaksanaan, yang merupakan kekuatan dasar lansia. Erikson mendefinisikan kebijaksanaan sebagai “suatu informasi dan lepasnya persoalan dengan kehidupan itu sendiri dalam menghadapi kematian” (Feist, 2006).

Berdasarkan pada beberapa pendapat teori integrity yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti berfokus pada pendapat Santrock, karena dari beberapa pendapat yang dikemukakan tentang teori integrity secara umum telah terangkum dalam pendapat yang diutarakan oleh Santrock.

2.2

Psychological Well-Being

2.2.1 Definisi Psychological Well-Being

Definisi psychological well-being yang dikemukakan para ahli belum mencapai satu kata sepakat. Definisi yang muncul bersifat tumpang tindih antar satu dengan lain. Adapun definisi dasar yang beredar selama ini ada dua. Definisi pertama berdasarkan pendapat dari Bradburn.

19

bahwa tujuan tertinggi yang ingin diraih individu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan berdasarkan pendapat Bradbrun merupakan tujuan dari tindakan seseorang (1969) adanya keseimbangan antara efek positif dan efek negatif (dalam Ryff, 1989).

Definisi kedua berkaitan dengan pengukuran psychological well-being pada masa lansia yang dilakukan oleh Neugarten, Havigrust, dan Tobin (dalam Ryff, 1989). Mereka membuat sebuah alat ukur Life Statisfaction Index untuk membedakan lansia yang termasuk successful aging dan yang tidak. Pada pengukuran ini, psychological well-being diartikan sebagai kepuasan hidup.

Ryff (1989) mengajukan konsep psychological well-being yang mengacu pada teori positive psychological functioning, teori kesehatan mental, dan teori psikologi perkembangan. Seseorang dapat dikatakan memiliki psychological well-being apabila ia mampu menerima dirinya, mampu menjalin hubungan dengan individu lain, memiliki kemandirian, mampu menguasai lingkungan kehidupannya, memiliki tujuan hidup, dan berupaya menjadi individu yang terus berkembang.

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa psychological well-being adalah saat dimana seseorang dapat hidup dengan bahagia berdasarkan pengalaman hidupnya dengan mengembangkan potensi positif yang ada pada dirinya, yang terwujud dalam keenam dimensi yaitu kemandirian, menguasai lingkungan, menjadi pribadi yang berkembang, memiliki hubungan positif dengan orang lain, memiliki tujuan hidup, dan penerimaan diri yang baik.

2.2.2 Dimensi Psychological Well-Being

Dimensi-dimensi psychological well-being yang dikemukakan oleh Ryff (1989) mengacu pada teori positive psychological functioning (Maslow, Rogers, Jung, dan Allport), teori perkembangan (Erikson, Buhler, dan Neugerten), dan teori kesehatan mental (Jahoda). Adapun keenam dimensi psychological well-being yang dikemukakan Ryff adalah:

1. Autonomy (kemandirian)

21

berdasarkan standar pribadi tanpa menunggu persetujuan dari orang lain, dan merasa bebas untuk melakukan keinginannya tanpa takut menentang norma-norma yang berkembang.

2. Environment Mastery (penguasaan lingkungan)

Individu mampu memiliki atau menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi dirinya, berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas lingkungan, mampu memanipulasi dan mengontrol lingkungan, mengubah lingkungan secara kreatif melalui aktivitas fisik dan mental, dan mampu mengambil peluang dan kesempatan-kesempatan yang disediakan oleh lingkungan.

3. Personal Growth (pengembangan pribadi)

Individu senantiasa mengembangkan potensi dirinya, secara terbuka terhadap pengalaman baru, terus tumbuh dan menghadapi tantangan-tantangan atau tugas-tugas perkembangan dalam berbagai tahapan kehidupannya.

4. Positive relation with others (menjalin hubungan baik dengan orang lain)

Individu mampu merasakan kehangatan dan rasa percaya pada antar individu. Dalam perspektif perkembangan, selain mampu menjalin hubungan hangat dengan orang lain (intimacy), juga mampu membimbing dan mengarahkan individu yang lain (generativity).

Individu dengan kemampuan menjalin hubungan dengan individu lain berarti memiliki kemampuan untuk mencintai dan membina hubungan interpersonal yang dibangun atas dasar saling percaya, memiliki perasaan empati terhadap sesama, memiliki persahabatan yang dalam, dan identifikasi yang baik dengan orang lain.

5. Purpose in life (tujuan hidup)

Individu yakin dan memahami akan adanya makna dan tujuan yang jelas dari kehidupan yang dijalaninya, baik pada masa kini maupun masa lampau. Tujuan dapat diperoleh melalui pengikatan diri pada nilai–nilai tertentu.

6. Self acceptance (penerimaan diri)

23

Pada penelitian ini penulis mengambil keenam dimensi psychological well-being yang dikemukakan oleh Ryff yaitu: kemandirian, menguasai lingkungan, menjadi pribadi yang berkembang, memiliki hubungan positif dengan orang lain, memiliki tujuan hidup, dan penerimaan diri yang baik, sebagai skala dalam menentukan psychological well-being lansia di panti wreda. Karena pada keenam dimensi tersebut dapat menggambarkan secara keseluruhan psychological well-being lansia di panti wreda.

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Psychological Well-Being

Dari beberapa literatur dan hasil penelitian pada psychological well-being, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, beberapa diantaranya ialah:

1. Jenis kelamin

Menurut Seligman (2002), jenis kelamin memiliki hubungan yang mengherankan dengan suasana hati. Tingkat emosi rata-rata laki-laki dengan perempuan tidak jauh berbeda. Yang mengherankan adalah perempuan lebih bahagia dan sekaligus lebih sedih daripada laki-laki.

2. Usia

Usia muda yang selalu dianggap memiliki keadaan yang lebih berbahagia daripada usia tua tidaklah terbukti. Penelitian yang dilakukan atas 60 ribu orang dewasa dari 40 bangsa menyatakan bahwa kepuasan hidup sedikit meningkat sejalan dengan bertambahnya usia, perasaan yang menyenangkan sedikit melemah, dan perasaan yang negatif tidak berubah. Yang berubah ketika seseorang menua adalah intensitas emosinya. Perasaan “mencapai puncak dunia” dan terpuruk dalam keputusasaan menjadi berkurang seiring dengan bertambahnya umur dan pengalaman (Seligman, 2002).

Hal ini sesuai dengan pernyataan Braun (dalam Diener, 1984) yang menemukan bahwa responden yang lebih muda memiliki tingkatan yang lebih kuat antara pengaruh positif dan negatif, tetapi responden yang lebih tua secara keseluruhan melaporkan tingkat kebahagiaan yang lebih besar.

3. Pendapatan

25

informasi bagaimana pendapatan seseorang dapat mempengaruhi psychological well-being (Bardburn, 1969).

4. Status pernikahan

Perkawinan erat hubungannya dengan kebahagiaan. Pusat Riset Opini Nasional Amerika Serikat mensurvei 35 ribu warga Amerika selama 30 tahun terakhir, 40% dari orang menikah mengatakan mereka “sangat bahagia”, sedangkan 24% dari orang yang tidak menikah, bercerai, berpisah, dan ditinggal mati oleh pasangannya yang mengatakan ini. Pada budaya Jepang dan Cina, kebahagiaan orang yang menikah mempengaruhi panjang usia dan besar penghasilan yang berlaku pada laki-laki dan perempuan (Seligman, 2002).

Terdapat dua kemungkinan, yang pertama, orang yang memang sudah bahagia lebih mungkin untuk menikah dan mempertahankan pernikahannya dan yang kedua, orang-orang yang depresi cendrung lebih menarik diri, gampang tersinggung, dan berfokus pada diri sendiri. Dengan demikian mereka menjadi patner yang semakin tidak menarik (Seligman, 2002).

5. Kehidupan sosial

kebanyakan mereka bersosialisasi. Berdasarkan penilaian sendiri maupun teman, mereka mendapat nilai tertinggi dalam berinteraksi (Seligman, 2002).

6. Keberagamaan

Seseorang yang religius lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat penyalahgunaan obet-obatan, malakukan kejahatan, bercerai, dan bunuh diri. Mereka juga secara fisik lebih sehat dan berumur lebih panjang. Ibu religius yang memiliki anak cacat, melawan depresi dengan lebih baik. Lebih sedikit orang relius yang takut terhadap perceraian, penganggguran, penyakit, dan kematian. Relevansi yang paling langsung tampak pada fakta bahwa data survei secara konsisten menunjukan bahwa orang-orang yang religius lebih bahagia dan lebih puas terhadap kehidupannya daripada orang yang tidak religius (Seligman, 2002).

2.2.4 Psychological Well-Being Lanjut Usia

Melihat masalah-masalah yang potensial terjadi pada lansia maka perlu diperoleh suatu cara untuk mencegah atau mengurangi beban dari masalah-masalah tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh para lansia adalah dengan berusaha mencapai kesejahteraan psikologis (psychological well-being).

27

mencapai kebahagiaan. Misalnya, ia merasa diabaikan oleh anggota keluarga atau petugas panti wreda, merasa bahwa prestasi pada masa lalu tidak memenuhi harapan dan keinginan, atau apabila mereka mengembangkan perasaan bahwa tidak ada satu orang pun yang mencintainya, maka lansia akan merasa tidak bahagia.

Studi tentang kebahagiaan dan ketidakbahagiaan pada lansia melahirkan pendapat bahwa keduanya itu biasanya merupakan sikap bawaan yang dibentuk pada tahapan sebelumnya, sebagai akibat dari keberhasilan dan kegagalan menyesuaikan diri pada tahapan sebelumnya.

Hurlock (1980) menambahkan bahwa ada beberapa kondisi penting yang dapat membantu pencapaian psychological well-being lansia, beberapa diantaranya adalah: 1. Mengembangkan kenangan yang mengembirakan sejak masa anak-anak sampai

masa dewasanya.

2. Sikap yang realistis dan mau menerima kenyataan tentang perubahan fisik dan psikis yang sedang dialami.

3. Terus berpartisipasi dengan kegiatan yang berarti dan menarik.

4. Perasaan puas dengan status yang ada sekarang dari prestasi masa lalu. 5. Menikmati kegiatan rekrasional yang direncanakan khusus bagi lansia

6. Menikmati kegiatan sosial yang dilakukan dengan kerabat keluarga dan teman-teman.

Berdasarkan uraian di atas, maka salah satu cara untuk membantu para lansia untuk keluar dari masalah-masalah yang berpotensi muncul pada tahap perkembangan lansia adalah dengan berusaha mencapai psychological well-being.

2.3 Lanjut usia

2.3.1 Definisi Lanjut Usia

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia, pasal 1 nomor 2, Lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas (Depsos, 1998). Dimana lansia dibagi menjadi dua kategori yaitu lansia potensial dan tidak potensial. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melaksanakan pekerjaan dan jasa, sedangkan lansia yang tidak potensial adalah lansia yang sudah tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.

Menurut Bernice Neugarten (dalam Davidoff, 1991) lansia adalah orang-orang yang mulai suka introspeksi dan banyak merenungkan apa yang sebetulnya sedang terjadi di dalam diri masing-masing. Banyak diantara mereka yang berfikir ”berbuat sesuatu di sisa waktu hidupnya”, jadi bukan waktu sejak kelahiran yang dipikirkan.

29

Riset telah membuktikan (Atkinson) bahwa penuaan tidak berarti penurunan kemampuan fisik dan mental yang tidak terhindarkan. Penuaan normal adalah proses bertahap yang membawa beberapa perubahan. Tetapi perubahan yang lebih ekstrim yang dikaitkan dengan lansia adalah akibat dari penyakit, diet yang tidak tepat, kegagalan secara nyata untuk secara aktif fisik dan mental.

Keyakinan bahwa kemampuan mental menurun bersamaan dengan penuaan juga telah diragukan oleh temuan riset. Lansia tidak memproses informasi secepat orang muda dan mereka cenderung buruk dalam mengerjakan beberapa tugas pemecahan masalah. Tetapi tidak ada bukti bahwa kemampuan umum untuk belajar menurun bersamaan dengan peningkatan usia. Latihan yang singkat dapat memperbaiki kemampuan pemecahan masalah lansia.

memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang bermanfaat dan menghibur.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa lansia adalah seseorang yang telah berumur 60 tahun ke atas baik laki-laki atau perempuan, yang mengalami kemunduran fisik dan psikis, dan mulai suka introspeksi dan banyak merenungkan apa yang telah terjadi di masa lalu.

2.3.2 Keadaan Lanjut Usia

Berbagai perubahan terjadi ketika individu memasuki tahap lansia. Perubahan tersebut antara lain dalam hal penampilan (fisik), fungsi tubuh maupun dalam hubungan sosial, dan juga perubahan psikis. Perubahan yang terjadi biasanya merupakan kemunduran dan lansia harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Menurut terdapat berbagai perubahan yang terjadi pada lansia, diantaranya adalah:

a. Perubahan fisik dan psikologis

31

Lansia juga mengalami kemunduran fungsi tubuh seperti lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengambil nafas, berkurangnya kemampuan pendengaran dan penglihatan, tubuh yang merasa cepat lelah, dan munculnya penyakit baru yang sebelumnya tidak ada keluhan, atau dapat menjadikan penyakit yang sudah diderita lebih buruk.

Istilah “keuzuran” digunakan untuk mengacu pada periode waktu selama usia lanjut dan apabila sudah terjadi disorganisasi mental. Seseorang yang menjadi eksentrik, kurang perhatian dan terasing secara sosial, maka penyesuaian dirinya pun buruk, biasanya disebut “uzur”. Kemunduran juga mempunyai penyebab psikologis seperti sikap tidak senang terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan (Hurlock, 1980).

b. Perubahan dalam keuangan

Keadaan fisik lansia yang cepat lelah tidak memungkinkan lansia untuk bekerja keras seperti masa sebelumnya. Lansia di panti tidak memiliki pekerjaan lagi. Lansia di panti dapat memperoleh uang untuk mencukupi kebutuhan dari panti tempatnya bernaung, uang pensiunan, dan keluarga (jika masih memiliki keluarga).

c. Perubahan terhadap minat

Perubahan fisik dan waktu luang yang lebih banyak mempengaruhi minat lansia. Perubahan fisik seperti cepat merasa lelah menyebabkan lansia mengurangi kegiatan-kegiatannya. Lansia mengubah kegiatan yang dilakukan saat ini tidak membutuhkan tenaga yang besar seperti ketika mereka masih muda. Diantara perubahan minat pada lansia adalah sebagai berikut: minat pribadi yang meliputi minat terhadap diri sendiri, minat terhadap penampilan, sosial-ekonomi, tempat tinggal, pakaian, uang, rekreasi, kegiatan sosial, seks, status pernikahan, keagamaan, dan kematian (Hurlock, 1980).

d. Perubahan kemampuan mental

Perubahan mental bagi setiap individu secara usia kronologis mempunyai persamaan usia tetapi mempunyai perbedaan intelektual. Secara umum mereka yang mempunyai pengalaman intelektual lebih tinggi secara relative penurunana dalam efisiensi mental kurang dibandiang mereka yang pengalaman intelektualnya rendah.

e. Perubahan kehidupan dalam keluarga

33

Bagi lansia yang tidak menikah, perubahan dalam pola kehidupan keluarga yang terjadi berkaitan dengan hubungan antar saudara kandung yang biasanya terjalin erat, namun suatu saat lansia juga dapat mengalami kematian kakak atau adik kanduang, atau bahkan mereka sama sekali tidak memiliki kerabat lagi.

2.3.3 Batasan-Batasan Umur Lanjut usia

Lansia adalah suatu kejadian yang pasti akan dialami oleh semua orang yang dikaruniai usia panjang, terjadinya tidak dapat dihindari oleh siapapun, namun manusia dapat berupaya menghambat kejadiannya (Bandiyah, 2009).

Seseorang baru dapat dikatakan berusia lanjut dapat dibedakan menurut dua macam umur, yaitu umur kronologis dan umur biologis. Umur kronologis adalah umur yang dicapai seseorang dalam kehidupannya yang dihitung dengan tahun kalender. Sedangkan umur biologis adalah usia yang sebenarnya berdasarkan pematangan jaringan. Hal ini dapat menerangkan, mengapa orang yang berumur kronologis sama mempunyai penampilan fisik dan mental yang berbeda (Bandiyah, 2009).

Mengenai kapankah orang disebut lansia, sulit dijawab secara memuaskan. Dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai batasan umur lansia, diantaranya ialah:

1. Menurut Hurlock (2002)

- usia lanjut dini : antara usia 60 tahun sampai 70 tahun Usia lanjut

2. Menurut WHO (dalam Bandiyah, 2009)

- ) : usia 45 tahun sampai 59 tahun

- lanjut usia (elderly)

usia pertengahan (middle age

: usia 60 tahun sampai 74 tahun lanjut usia tua (old)

ery old) : di atas usia 90 tahun enurut Boyd (2006)

sia 60 tahun sampai 75 tahun the old-old antara usia

old mulai dari usia 85 tahun ke atas

telah dikemukakan diatas, ial Trisna Wredha Melania kan Undang-Undang No. 13 tahun 1998 pasal 1 nomor 2, lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas

kembangan usia lanjut lebih banyak berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang daripada kehidupan orang lain.

(1980) adalah sebagai berikut:

- : usia 75 tahun sampai 90 tahun

- usia sangat tua (v 3. M

- young old antara u

- 75 tahun sampai 85 tahun

- the oldest

Berdasarkan beberapa batasan usia lansia yang dimana dalam penelitian ini populasi usia lansia di Panti Sos berkisar antara 64 tahun sampai 93 tahun dan berdasar

(Depsos, 1998), maka peneliti mengambil batasan usia menurut Boyd yang dibagi menjadi young old, the old-old, dan the oldest old.

2.3.4 Tugas Perkembangan Lanjut Usia

Pada setiap tahap kehidupan manusia memiliki tugas perkembangan tertentu, demikian juga halnya pada lansia. Sebagian tugas per

35

1. Me

sia perlu

kematian

menghindari kesepian.

dasarnya tugas perkembangan lansia itu adalah menentukan

iri dengan baik serta menjalani hidup dengan rasa penuh

engurus atau kediaman dan merawat orang jompo.

urut Depsos (2005), Panti Sosial Tresna Werdha atau biasa di nyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan dan menurunnya kesehatan secara bertahap.

2. Mencari kegiatan baru untuk mengganti kegiatan yang dahulu dilakukan. 3. Akibat menurunnya tingkat kesehatan dan pendapatan, maka lan

menjadwalkan dan menyusun kembali pola hidup yang sesuai dengan keadaan saat itu.

4. Lansia perlu mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan peristiwa pasangan hidupnya.

5. Lansia perlu membangun ikatan dengan anggota dari kelompok usia mereka, jika ingin

Berdasarkan pendapat dari Hurlock mengenai tugas perkembangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada

siapakah dirinya, dan bagaimana mereka dapat menjalani setiap perubahan yang terjadi sehingga dapat menyesuaikan d

bahagia.

2.4 Panti Wreda

Dalam kamus Bahasa Indonesia (2000) panti wreda atau panti jompo adalah rumah tempat m

Sedangakan men

pelayanan dan perawatan jasmani, rohani, dan sosial, serta perlindungan untuk em

. Panti reda terdiri dari dua jenis, yaitu panti wreda negara dan panti wreda swasta.

nggal dan itangkap saat pekerja dinas sosial melakukan razia di jalan. Sedangkan pada panti wreda

da usia lansia, lansia yang keluarganya sibuk tau tidak mampu merawatnya, dan atas keinginan dari lansia itu sendiri agar bisa bergab

m enuhi kebutuhan lanjut usia agar dapat menikmati taraf hidup secara wajar.

Pengadaan panti wreda bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para lansia, sebagai sarana agar lansia dapat terpenuhi kebutuhan jasmaninya dan rohaninya

w

Panti wreda negara digunakan sebagai tempat tinggal untuk lansia yang masih memiliki keluarga maupun yang tidak, lansia yang tidak memiliki tempat ti

d

swasta digunakan sebagai tempat perawatan lansia, dimana lansia atau keluarga membayar biaya perawatan selama lansia tinggal di panti. Biaya selama tinggal dip anti wreda negara dan swasta tidaklah jauh berbeda. Sumbernya bisa dari keluarga yang membiayai, tabungan pensiun, subsidi silang dari lansia lain yang lebih mampu, bantuan dari negara atau yayasan secara berkala.

Penghuni panti swasta biasanya terdiri dari lansia yang tidak mempunyai keluarga lain yang bisa merawatnya pa

a

ung dengan sesama lansia lain di panti wreda.

37

1. Sem a makanan mudah di dapat dengan biaya yang memadai, 2. Ad

r oleh teman seusia

penghuni panti (lansia dan pengurus) dapat

ak mempunyai keluarga tersedia di panti.

dak mungkin terjadi jika berada dalam kelompok dengan usia yang

mendapatkan perhatian yang baik dari pengasuh dan para pengurus

ia

Dalam periode rentang kehidupan seseorang, mulai dari dalam kandungan ampai akhirnya menjadi lansia, ia mengalami tahap-tahap tugas perkembangan yang

lansia, u

anya kemungkinan untuk berhubungan dengan teman seusia yang mempunyai minat dan kemampuan yang sama

3. Kesempatan yang besar untuk dapat diterima secara tempore daripada dengan usia yang lebih muda.

4. Menghilangkan kesepian karena dijadikan teman.

5. Perayaan hari libur bagi mereka yang tid

6. Adanya kesempatan untuk berprestasi berdasarkan prestasi di masa lalu. Kesempatan ini ti

lebih muda.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan panti wreda milik swasta,

dikarenakan fasilitas yang digunakan dapat mendukung kehidupan lansia dengan baik dan mereka juga

panti.

2.5 Hubungan

Psychological Well Being

dengan

Integrity

Lanjut us

s

maka lansia harus berusaha untuk mencapai psychological well being-nya dimana hal itu baru dapat tercapai jika ia telah memiliki pandangan positif akan dirinya sendiri dan lingkungannya.

2.6 Kerangka Berfikir

Perubahan pada manusia terjadi seiring dengan berjalannya waktu melalui hap-tahap perkembangan. Perkembangan tersebut diawali dengan masa prenatal a, dimana pada tiap-tiap masa perkembangan tersebut mempu

suatu cara untuk mencegah atau mengurangi beban dari masalah-masalah rsebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh para lansia adalah dengan berusaha mencap

ta

sampai dengan masa lanjut usi

nyai tugas perkembangan yang harus diselesaikan untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ketika manusia telah menjadi tua (lansia) dan memiliki pandangan positif terhadap apa yang telah ia peroleh maka ia dapat dikatakan memperoleh integrity.

Dari kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan dihadapi oleh lansia maka diperlukan

te

ai psychological well being (kesejahteraan psikologis) dimana baru dapat dicapai jika individu tersebut telah memiliki pandangan yang positif terhadap hidupnya (integrity). Seberapa besar pandangan positif yang individu itu miliki maka akan meningkat pula psychological well-being-nya.

Psychological Well-Being

(DV)

39

2.7 Hipotesis Penelitian

Ha: Ada hubungan yang signifikan antara integrity dengan psychological well-being na Wredha Melania

Ho: Tidak ada hubungan yang signifikan antara integrity dengan psychological well-being pada lanjut usia di Panti Sosial Trisna Wredha Melania

3.1 Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui hubungan antara intrgrity dengan psychological well-being lanjut usia di Panti Sosial Trisna Wredha Melania. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu data penelitian yang diinterpretasikan melalui suatu proses pengukuran yang valid, reliabel, dan objektif (Azwar, 2005). Dimana informasi dan datanya dianalisis menggunakan teknik stastistik (Kountur, 2007).

3.1.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kolerasional, sebab peneliti ingin melihat hubungan antara integrity dengan psychological well-being lanjut usia di panti wreda. Metode korelasional digunakan untuk melihat hubungan di antara beberapa variable yaitu variabel integrity dan variabel psychologicalwell-being. Ke dua variabel tersebut diteliti untuk melihat hubungan yang terjadi tanpa mencoba untuk merubah atau mengadakan perlakuan (Kountur, 2007).

41

3.2 Definisi Variabel, Konseptual, dan Operasional

3.2.1 Definisi variabel

Variabel adalah pembeda antara satu dengan yang lainnya (Kountur, 2007) dan merupakan konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai-nilai dalam bentuk bilangan, atau konsep yang memiliki dua nilai atau lebih pada suatu kontinumnya yang dapat dinyatakan dengan angka atau kata-kata (Hasan, 2002). Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (independent variable dan variabel terikat (dependent variable). Adapun variabel-variabel tersebut adalah:

a. Variabel bebas (independent variable) adalah integrity.

b. Variabel terikat (dependent variable) adalah psychologicalwell-being.

3.2.2 Definisi Konseptual

Definisi konseptual (definisi kamus) adalah definisi yang menjelaskan suatu kata dengan menggunakan kata-kata lainnya (Kountur, 2007). Definisi ini lebih formal jika dibandingkan dengan definisi operasional. Dalam hal ini definisi dari tiap-tiap variabel adalah:

2. Psychological well-being adalah saat dimana seseorang dapat hidup dengan bahagia berdasarkan pengalaman hidupnya dan bagaimana mereka memandang pengalaman tersebut berdasarkan potensi yang mereka miliki (Ryff dan Keyes, 1995)

3.2.3 Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan atas suatu variabel dalam bentuk yang diukur dan merupakan definisi yang dibuat oleh peneliti itu sendiri (Kountur, 2007). Definisi dari tiap-tiap variabel adalah skor yang di peroleh dari pengukuran:

1. Integrity yang dimaksud dari penelitian ini adalah skor yang diperoleh dari pengukuran berdasarkan teori Santrock yang mempunyai indikator merasa puas dan memiliki pandangan positif terhadap apa yang telah dicapai

43

3.3 Subjek penelitian

3.3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti (Hasan, 2002). Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah 46 orang lansia yang tinggal di Panti Sosial Trisna Wredha Melania. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi (Hasan, 2002). Adapun sampel yang diambil adalah sebanyak 35 lansia yang berada pada kelompok usia young old, the old-old, dan the oldest old yang diawali dengan umur 60 tahun sampai diatas 85 tahun dan tinggal di Panti Sosial Trisna Wredha Melania.

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan menggunakan prosedur random sampling dengan metode ialah simple random sampling. Metode ini dilakukan dengan cara pemilihan sampel dimana anggota dari populasi dipilih satu per satu secara random dimana semua anggota dari populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih dan jika sudah dipilih tidak dapat dipilih lagi (Kountur, 2007).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Metode dan Instrument Penelitian

tertulis untuk memperoleh jawaban dari responden. Dalam proses pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan instrument. Jawaban dari setiap item instrument penelitian dalam bantuk skala.

[image:57.595.91.512.330.606.2]Pada skala integrity dan skala psychological well-being dan ini dibuat dengan menggunakan model skala Likert. Skala Likert (Hasan, 2002) merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Jawaban setiap item instrumen ini memiliki gradasi dari yang tertinggi (sangat positif) sampai pada yang terendah (sangat negatif), yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Pernyataan yang diberikan kepada respoden akan memberikan indikasi pernyataan sering hingga tidak pernah. Cara penilaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemberian skor pada penelitian menggunakan skala Likert

Pilihan Jawaban Skor Nilai

Selalu (SL)

Sering (SR)

Kadang-kadang (KD)

Tidak Pernah (TP)

4

3

2

1

45

mengindikasikan bahwa tingkat konflik ganda yang dialami subjek termasuk rendah (Azwar, 2005). Skala Likert ini diadopsi dengan menghilangkan jawaban ragu-ragu karena dapat menimbulkan pernyataan yang membingungkan atau ambigu.

Skala dalam penelitian ini terdiri dari dua skala. Skala pertama untuk mengetahui integrity dan skala kedua untuk mengetahui psychological well being pada responden penelitian.

1. Skala Integrity

Skala psikososial yang digunakan merujuk pada teori Erikson tahap kedelapan yang dijabarkan oleh Santrock (2002).

[image:58.595.85.505.198.575.2]Tabel 3.2

Blue Print Skala Integrity (try out)

No. Indikator

No. Item

Favorable Jumlah 1. Memiliki pandangan positif

terhadap apa yang telah dicapai

1, 3, 5, 7, 9 5

2. Merasa puas 2, 4, 6, 8, 10 5

Total 10

2. Skala Psychological Well-Being

Tabel 3.3

Blue Print Skala Psychological Well-Being (try out)

No. Dimensi No. Item

Favorable

Jumlah

1. Autonomy 1, 7, 13, 19, 25 5

2. Environment mastery 2, 8, 14, 20, 26 5 3. Personal growth 3, 9, 15, 21, 27 5 4. Positive relation with others 4, 10, 16, 22, 28 5 5. Purpose in life 5, 11, 17, 23, 29 5 6. Self acceptance 6, 12, 18, 24, 30 5

Total 30

3.4.2 Teknik Uji Instrumen

Sesuai dengan kaidah penelitian, maka peneliti mengadakan uji instrumen terlebih dahulu. Pada tahap awal, peneliti membuat item skala yang kemudian melakukan try out. Untuk menguji validitas, penghitungan korelasi dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi pearson-product moment dengan menggunakan bantuan program SPSS 15.0. korelasi pearson-product moment yaitu suatu teknik untuk menganalisis soal yang digunakan untuk menguji skala continue dengan tiga atau lebih angka skala dimana skala Likert merupakan contoh jenis ini (Sevilla, 1993).

47

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah ketepatan dan kecermatan skala dalam menjalankan fungsi ukurnya. Artinya, sejauhmana skala itu mampu mengukur atribut yang dirancang untuk mengukurnya (Azwar, 2005).

Adapun fungsi dari uji validitas ini adalah untuk menilai apakah isi skala memang layak untuk digunakan dalam mengungkap atribut yang dikehendaki peneliti (Azwar, 2005). Maka untuk menguji validitas dari skala yang telah dibuat adalah dengan menggunakan teknik Pearson’s product moment. Menurut Sevilla (1993) pada umumnya para peneliti mempertimbangkan bahwa korelasi 0,3 ke atas adalah indikasi dari soal-soal yang baik. Dimana dalam perhitungannya dibantu dengan program SPSS 15.0.

b. Uji Reabilitas

Reabilitas mengacu kepada konsistensi atau kepercayaan hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan pengukuran. Dalam aplikasinya, reabilitas dinyatakan oleh koefisien reabilitas (rxx) yang angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai dengan

1,00. Semakin tinggi koefisien realibilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi reabilitasnya (Azwar, 2005).

Pengujian reabilitas ini menggunakan Alpha Cronbach yang penghitungannya dibantu oleh program SPSS 15.0. Dimana suatu konstruk variable dikatakan baik jika memiliki nilai koefisien relabilitas > 0,6 (Azwar, 2005).

3.5 Hasil Uji Instrument

Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti melakukan uji instrument pada 35 lansia dengan total item skala sebanyak 40 item dari dua skala, yaitu skala integrity sebanyak 10 item, dan skala psychological well-being sebanyak 30 item.

3.5.1 Uji Coba Alat Ukur Skala Integrity

Hasil penghitungan uji coba dengan teknik person product moment dihasilkan 10 item valid dari 10 item skala integrity yang diuji cobakan. Item yang dinyatakan valid ini karena memiliki nilai rhitung > 0,3. Reabilitas pada skala integrity dihitung

[image:61.595.85.512.312.513.2]dengan menggunakan rumus alpha cronbach. Setelah dihitung, maka diperoleh nilai koefisien reabilitas alpha sebesar 0,973 untuk integrity. Hal ini menunjukan bahwa alat ukur integrity yang ada memiliki reabilitas yang baik sehingga memungkinkan atau layak digunakan dalam penelitian. Adapun item-item yang valid tertera di bawah ini:

Tabel 3.4

Blue Print Skala Integrity (Field Test)

No. Aspek No. Item Favorable Jumlah Item Valid 1. Memiliki pandangan positif

terhadap apa yang telah di capai

1*, 3*, 5*, 7*, 9* 5

2. Merasa puas 2*, 4*, 6*, 8*, 10* 5

49

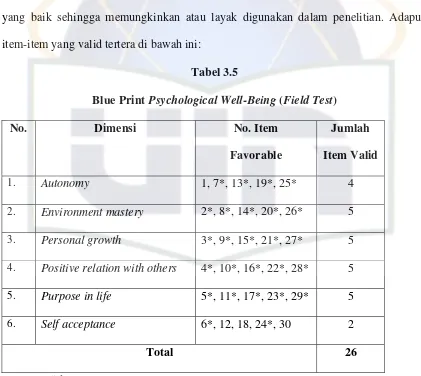

3.5.2 Hasil Uji Coba Alat Ukur Psychological Well-Being

Hasil penghitungan uji coba dengan teknik person product moment dihasilkan 26 item valid dari 30 item skala psychological well-being yang diuji cobakan. Item yang dinyatakan valid ini karena memiliki nilai rhitung > 0,3. Reabilitas pada skala

psychological well-being dihitung dengan menggunakan rumus alpha cronbach. Setelah dihitung, maka diperoleh nilai koefisien reabilitas alpha sebesar 0,909. Hal ini menunjukan bahwa alat ukur psychological well-being yang ada memiliki reabilitas yang baik sehingga memungkinkan atau layak digunakan dalam penelitian. Adapun item-item yang valid tertera di bawah ini:

[image:62.595.83.504.297.673.2]Tabel 3.5

Blue Print Psychological Well-Being (Field Test)

No. Dimensi No. Item

Favorable

Jumlah Item Valid

1. Autonomy 1, 7*, 13*, 19*, 25* 4

2. Environment mastery 2*, 8*, 14*, 20*, 26* 5 3. Personal growth 3*, 9*, 15*, 21*, 27* 5

4. Positive relation with others 4*, 10*, 16*, 22*, 28* 5 5. Purpose in life 5*, 11*, 17*, 23*, 29* 5 6. Self acceptance 6*, 12, 18, 24*, 30 2

3.6

Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat ada atau tidak adanya hubungan antara variable X yaitu integrity dengan variable Y yaitu psychological well-being.

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis statistik deskriptif, dimana data yang didapatkan ditabulasikan untuk kemudian dijelaskan. Sedangkan untuk mengetahui hubungan integrity dengan psychological well-being. Adapun dalam penghittungannya, peneliti menggunakan bantuan program SPSS 15.0.

3.7 Prosedur Penelitian

Penelitian ini berjalan dengan melalui empat tahap prosedur penelitian, yaitu tahap persiapan, uji coba, pengambilan data, serta pengolahan data, yaitu :

1. Merumuskan masalah, menentukan variabel yang akan diteliti, melakukan studi

pustaka untuk mendapat gambaran dan landasan teori yang tepat mengenai variabel penelitian. Kemudian menentukan, menyusun, dan menyiapkan alau ukur yang akan digunakan.

2. Mengurus surat izin try out dari fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma.

51

4. Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data try out untuk skala psychological well-being 26 yang valid dan tingkat reliabilitasnya 0,909. Untuk skala integrity 10 item yang valid serta tingkat reliabilitasnya 0,973.

5. Mengurus surat izin penelitian dari fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta untuk Panti Sosial Trisna Wredha Melania.

6. Tanggal 11 Agustus 2010, peneliti menyebar angket penelitian yang berjudul “Hubungan integrity dengan psychological well-being lanjut usia di Panti Sosial Trisna Wredha Melania dan dibantu oleh Ibu Irene Trisiana T. pada tanggal 11 Agustus 2010, angket terkumpul semua.

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

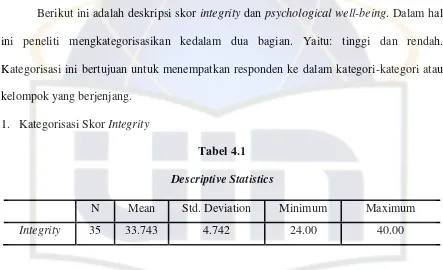

Berikut ini adalah deskripsi skor integrity dan psychological well-being. Dalam hal ini peneliti mengkategorisasikan kedalam dua bagian. Yaitu: tinggi dan rendah. Kategorisasi ini bertujuan untuk menempatkan responden ke dalam kategori-kategori atau kelompok yang berjenjang.

[image:65.612.84.527.250.520.2]1. Kategorisasi Skor Integrity

Tabel 4.1 Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Integrity 35 33.743 4.742 24.00 40.00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mean yang didapat untuk integrity adalah sebesar 33,743. Nilai minimum yang adalah 24. Sedangkan nilai maksimum yang didapatkan adalah sebesar 40. Sehingga luas jarak sebenarnya adalah 40-24 = 16. Jarak tersebut kemudiaan dibagi dua untuk melihat nilai tengah yaitu 16/2 = 8. Kemudian nilai tengah ditambah dengan nilai minimumnya yaitu 8+24 = 32. Sehingga nilai tengah yang didapatkan antara 24 dan 40 adalah 32. Maka diperoleh kategorisasi sebagai berikut:

52

53

[image:66.612.90.532.109.543.2]

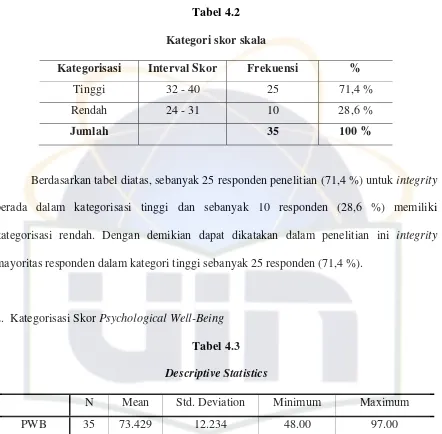

Tabel 4.2 Kategori skor skala

Kategorisasi Interval Skor Frekuensi %

Tinggi 32 - 40 25 71,4 %

Rendah 24 - 31 10 28,6 %

Jumlah 35 100 %

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 25 responden penelitian (71,4 %) untuk integrity berada dalam kategorisasi tinggi dan sebanyak 10 responden (28,6 %) memiliki kategorisasi rendah. Dengan demikian dapat dikatakan dalam penelitian ini integrity mayoritas responden dalam kategori tinggi sebanyak 25 responden (71,4 %).

2. Kategorisasi Skor PsychologicalWell-Being Tabel 4.3 Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

PWB 35 73.429 12.234 48.00 97.00

nilai minimumnya yaitu 24,5+48 = 72,5. Sehingga nilai tengah yang didapatkan untuk PWB antara 48 dan 97 adalah 72,5. Maka diperoleh kategorisasi sebagai berikut:

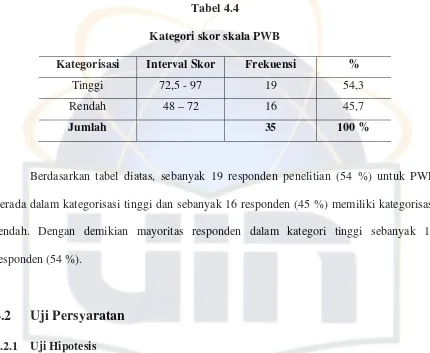

Tabel 4.4

Kategori skor skala PWB

Kategorisasi Interval Skor Frekuensi %

Tinggi 72,5 - 97 19 54,3

Rendah 48 – 72 16 45,7

Jumlah 35 100 %

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 19 responden penelitian (54 %) untuk PWB berada dalam kategorisasi tinggi dan sebanyak 16 responden (45 %) memiliki kategorisasi rendah. Dengan demikian mayoritas responden dalam kategori tinggi sebanyak 19 responden (54 %).

4.2 Uji

Persyaratan

4.2.1 Uji Hipotesis

55

[image:68.612.97.526.161.517.2]

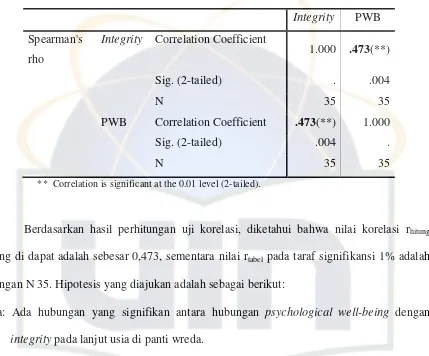

Tabel 4.5

Korelasi Integrity dengan PsychologicalWell-Being

Integrity PWB

Spearman's rho

Integrity Correlation Coefficient