REPRESENTASI SOSIAL TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN

HUBUNGANNYA DENGAN PERILAKU PADA RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN

(Kasus: Peserta PKH Komponen Pendidikan, Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat)

Septiani Wesman I34060192

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

ABSTRACT

SEPTIANI WESMAN. Social Representations of Program Keluarga Harapan and the relationship with behavior on Poor Household. Case: Participants PKH Education Component, Subdistrict of Balumbang Jaya, District of West Bogor, Subprovince of Bogor, Province of West Java. (Supervised by NURMALA K. PANDJAITAN).

The purposes of this study were: (1) to identify the characteristics of PKH participants and its involvement in the group, (2) to identify the social representations of PKH participants, (3) to analyze the relationship between characteristics of PKH participants and its involvement in the group with their social representation of PKH, (4) to understand the behavior of the obligations fulfillment in the PKH, and (5) to analyze relationship between the social representation with the behavior of participants in the obligations fulfillment as PKH participants.

Social representations of PKH can be classified into four types: PKH for children's education costs as a dominant; and then PKH not satisfactory; PKH just make happy; and PKH has regulation. The results of this study was the social representation of PKH has a significant relationship with education and with the type of work. In addition, the social representation also has a significant relationship with the role of participants in the group and with PKH official meeting frequency. Beside that, on this research also been analized about social representation of education and social representation of poverty.

RINGKASAN

SEPTIANI WESMAN. REPRESENTASI SOSIAL TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERILAKU PADA RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN. Kasus: Peserta PKH Komponen Pendidikan, Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. (Di bawah bimbingan NURMALA K. PANDJAITAN)

Berbagai upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan cukup baik hingga akhirnya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat mulai tercapai. Namun beberapa kali Indonesia juga diguncang oleh berbagai masalah nasional yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah, agar permasalahan kemiskinan dapat diatasi dan tidak menyebabkan permasalahan baru. Salah satu program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut ialah Program Keluarga Harapan (PKH).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah representasi sosial peserta PKH, yang tergolong kepada masyarakat sangat miskin, terhadap PKH. Selain itu, terlebih dahulu pada penelitian ini akan dilihat mengenai karakteristik individu peserta PKH, keterlibatan peserta dalam kelompok PKH, serta bentuk pemenuhan kewajiban sebagai peserta PKH. Selanjutnya akan dilihat hubungan antara representasi sosial terhadap PKH tersebut dengan karakteristik individu, keterlibatan dalam kelompok, serta dengan perilaku pemenuhan kewajiban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya bagi akademisi, dan pihak pemerintahan terkait seperti Departemen Sosial, Dinas Sosial Kota Bogor, Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Bogor Barat, dan aparat Kelurahan Balumbang Jaya.

representasi sosial diolah dengan metode khusus yaitu dengan pengelompokan kata ke dalam tipe-tipe representasi sosial. Selanjutnya, data sekunder merupakan data mengenai peserta PKH yang diperoleh dari UPPKH Bogor Barat, dan data mengenai monografi Kelurahan Balumbang Jaya yang diperoleh dari pihak kelurahan setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat representasi sosial para peserta PKH terhadap PKH. Hasilnya, representasi sosial tersebut dapat digolongkan kepada empat tipe yaitu PKH untuk biaya pendidikan anak, PKH belum memuaskan, PKH membuat senang, dan PKH mempunyai aturan. Selain itu, pada penelitian ini juga didapatkan informasi mengenai representasi sosial peserta PKH terhadap pendidikan dan kemiskinan. Pada objek pendidikan diperoleh tiga tipe yaitu pendidikan itu berat sebagai representasi sosial paling dominan, selanjutnya pendidikan untuk kehidupan lebih baik, dan pendidikan itu mudah. Pada objek kemiskinan juga diperoleh tiga tipe yaitu hidup kekurangan dan pendapatan kecil sebagai representasi sosial paling dominan, miskin harus mempunyai strategi bertahan hidup, dan orang miskin tetap bersyukur.

REPRESENTASI SOSIAL TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN

HUBUNGANNYA DENGAN PERILAKU PADA RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN

(Kasus: Peserta PKH Komponen Pendidikan, Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat)

Septiani Wesman I34060192

Skripsi

Sebagai Bagian Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

pada

Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh: Nama Mahasiswa : Septiani Wesman

NRP : I34060192

Judul Skripsi : Representasi Sosial terhadap Program Keluarga Harapan dan Hubungannya dengan Perilaku pada Rumah Tangga Sangat Miskin (Kasus: Peserta PKH Komponen Pendidikan, Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat)

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Menyetujui Dosen Pembimbing,

Dr. Nurmala K. Pandjaitan, MS, DEA NIP. 19591114 198811 2 001

Mengetahui

Ketua Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS NIP. 19550630 198103 1 003

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL REPRESENTASI SOSIAL TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERILAKU PADA RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (KASUS: PESERTA PKH KOMPONEN PENDIDIKAN, KELURAHAN BALUMBANG JAYA, KECAMATAN BOGOR BARAT, KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT) BELUM PERNAH DIAJUKAN PADA PERGURUAN TINGGI LAIN ATAU LEMBAGA MANAPUN UNTUK TUJUAN MEMPEROLEH GELAR AKADEMIK TERTENTU. SAYA JUGA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI DAN TIDAK MENGANDUNG BAHAN-BAHAN YANG PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN OLEH PIHAK LAIN KECUALI SEBAGAI RUJUKAN YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH.

Bogor, Februari 2011

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 12 September 1988 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan ibu Wasnidar dan bapak Herman Djalil. Pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 2000 di SDN 10 Sungai Cubadak, Baso. Pendidikan lanjutan menengah pertama diselesaikan pada tahun 2003 di SLTP Negeri 2 Empat Angkat Candung dan pendidikan lanjutan menengah atas diselesaikan pada tahun 2006 di SMA Negeri 1 Bukittinggi. Penulis diterima sebagai mahasiswa pada tahun 2006 melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan pada tahun kedua penulis melanjutkan ke jurusan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Judul yang dipilih ialah Representasi Sosial terhadap Program Keluarga Harapan dan Hubungannya dengan Perilaku pada Rumah Tangga Sangat Miskin (Kasus: Peserta PKH Komponen Pendidikan, Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat). Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Papa dan Mama, Kakakku Teddy Wesman dan Cici Emilya, Aprina Wesman dan Dian Y. Widra, Adikku Dedetriani Wesman, Tante Netrida dan Tante Witri beserta keluarga, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, perhatian, semangat dan motivasi yang tiada henti.

2. Dr. Ir. Titik Sumarti, M.S. sebagai dosen pembimbing akademik, atas bimbingannya selama penulis kuliah di IPB.

3. Dr. Nurmala K. Pandjaitan, MS, DEA sebagai dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas pengertian, bimbingan, waktu, pemikiran serta sarannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Prof. Dr. Ir. Aida V.S. Hubeis sebagai dosen penguji utama dan Sofyan Sjaf, M.si sebagai dosen penguji wakil Departemen SKPM. Terima kasih atas kesediaannya untuk menguji dan memberikan saran bagi skripsi ini.

5. Ulfa yang telah bersedia mendampingi selama turun lapang, seluruh responden dan informan penelitian, serta semua pihak di lokasi penelitian yang telah turut membantu kelancaran pengumpulan data.

6. Kak Galuh, Nadra, Selly, dan Friska sebagai “senior” dan teman satu bimbinganku. Terima kasih atas segala bentuk bantuan, diskusi, dan kesediaan menjadi tempat “curhat” penulis selama menyelesaikan skripsi.

7. Ray, Kak nunik, Asti, Evi, Febi, Lingga, Lintang, Pita serta seluruh teman yang sangat mengagumkan. Mudah-mudah kita selalu menjadi manusia pembelajar.

8. Kak Lalu, Kak Amel, Lastri, Demul, Elhaq, Bedil yang menjadi tempat konsultasi dadakan saat olah data. Bantuan kalian sangat berarti.

9. Teman-teman seperjuangan KKP di UPPKH Bogor Barat; Baday, Dwi, Dya,

Indra, Ipung, Mian, Nova, Nir, dan Vani, dan petugas pendamping UPPKH Bogor barat; Kang Asep, Kak isti, Kak Eva, Kak Lia, Bang Ijal, Kang Ery dan kakak-kakak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas pengalaman yang berharga selama KKP, dan bantuannya dalam masa penelitian.

10.Teman-teman di lorong 10 Gedung Asrama Putri A3, teman-teman TPB kelas A3, dan teman-teman di Anggraini yang telah mewarnai hari-hariku di Bogor, Nisa dan Heni yang sudah membantu dalam editing, Vira, Aphe, Nur, Woro, Ni Rolif, Ni Mega, serta kakak beradik yang aneh Tania – Dedes.

11.Kepada divaa (Dian, Ira, Vina, Ami) yang sudah menjadi temanku dari kecil. Juga Yusmawati dan Mulia Rahmi. Semoga kita selalu bersahabat,

12.Seluruh staf Departemen SKPM dan Dokis.

13.Semua pihak yang telah memberikan dorongan, do’a, semangat, bantuan dan kerjasama.

Akhir kata, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari setiap pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bogor, Februari 2011

Setiap nafas mengandung rasa syukur,

dan setiap usaha serta kerja keras

BAB II PENDEKATAN TEORITIS... 6

2.1 Tinjauan Pustaka... 6

2.1.1 Representasi Sosial... 6

2.1.2 Fenomena Kemiskinan... 12

2.1.3 Program Penanggulangan Kemiskinan dari Pemerintah dan Respon Masyarakat Miskin... 16

2.2 Kerangka Pemikiran... 19

2.3 Hipotesis Penelitian……….. 21

2.4 Definisi Operasional………. 21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN... 26

3.1 3.2 3.3 3.4 Metode Penelitian... 26

Lokasi dan Waktu Penelitian... 27

Teknik Pemilihan Responden dan Informan... 27

Teknik Pengumpulan Data... 28

3.5 Teknik Analisis Data………... 29

BAB IV PROGRAM KELUARGA HARAPAN…..………. 31

4.1 Profil Program Keluarga Harapan……….... 31

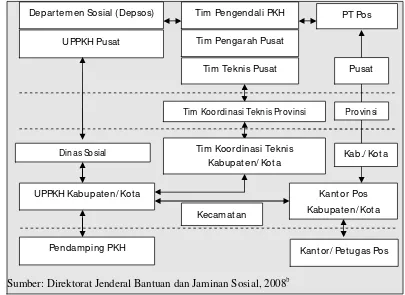

4.2 Kelembagaan Program Keluarga Harapan……… 34

4.3 Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan……… 36

4.4 Program Keluarga Harapan Komponen Pendidikan…………. 38

BAB V GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN... 41

5.1 Kondisi Georafis... 41

5.2 Kondisi Demografi... 44

5.3 Aktivitas Masyarakat... 48

BAB VI PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN…………. 50

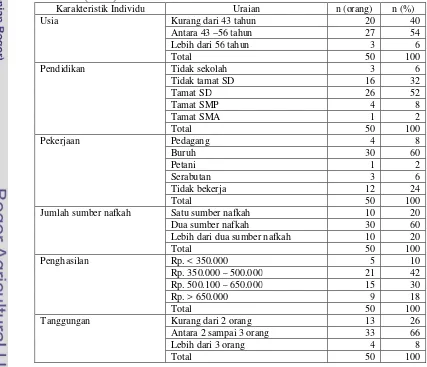

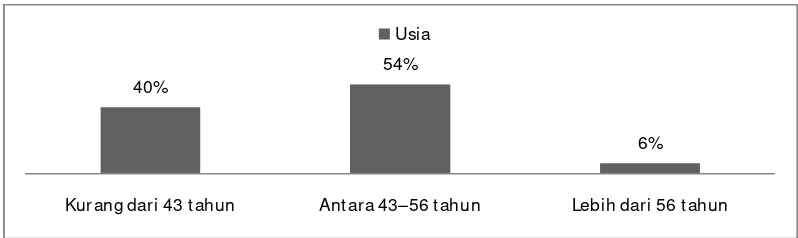

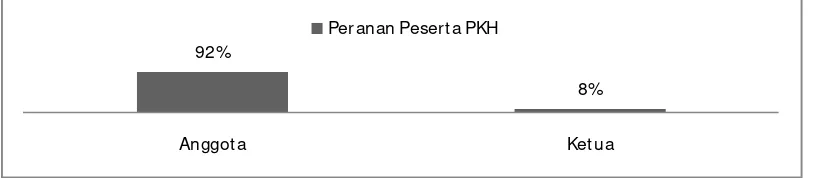

6.1 Karakteristik Individu ……….. 50

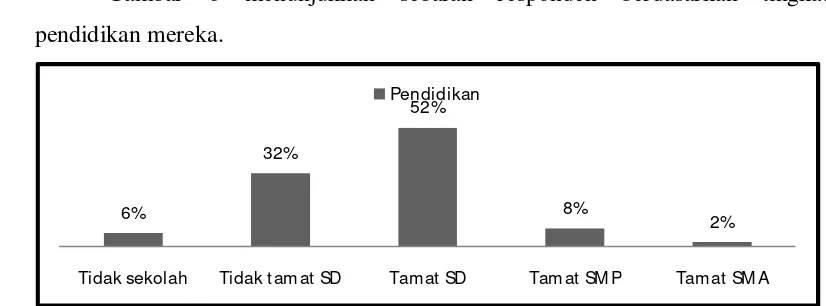

6.2 Keterlibatan dalam Kelompok…………...………. 58

6.3 Ikhtisar………. 62

BAB VII REPRESENTASI SOSIAL PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN ………. 64

7.1 Representasi Sosial terhadap PKH ………. 65

7.2 Representasi Sosial terhadap Pendidikan ………... 74

7.3 Representasi Sosial terhadap Kemiskinan ……….. 78

7.4 Keterkaitan antara Representasi Sosial Peserta PKH ……….. 82

BAB VIII HUBUNGAN KARAKTERISTIK PESERTA PKH DENGAN

REPRESENTASI SOSIAL TERHADAP PKH…

86

8.1 Hubungan Karakteristik Individu dengan Representasi Sosial terhadap PKH ………...

86

8.2 Hubungan Keterlibatan dalam Kelompok dengan

Representasi Sosial terhadap PKH ………. 91

8.3 Ikhtisar………. 93

BAB IX PERILAKU PEMENUHAN KEWAJIBAN PESERTA PKH … 95 9.1 Mengikuti Pertemuan Kelompok ……… 96

9.2 Menyekolahkan Anak……….. 98

9.3 Tingkat Kehadiran Anak di Sekolah ……… 99

9.4 Penggunaan Dana PKH ………... 101

9.5 Dukungan bagi Kegiatan Belajar Anak ……….. 104

9.6 Ikhtisar………. 105

BAB X HUBUNGAN REPRESENTASI SOSIAL TERHADAP PKH DENGAN PERILAKU PEMENUHAN KEWAJIBAN PESERTA PKH ……….. 107 10.1 Ikhtisar………. 110

BAB XI PENUTUP ……….. 111

11.1 Kesimpulan ………. 111

11.2 Saran ………... 112

DAFTAR PUSTAKA ……….. 114

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

Teks

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2003-2008………

14

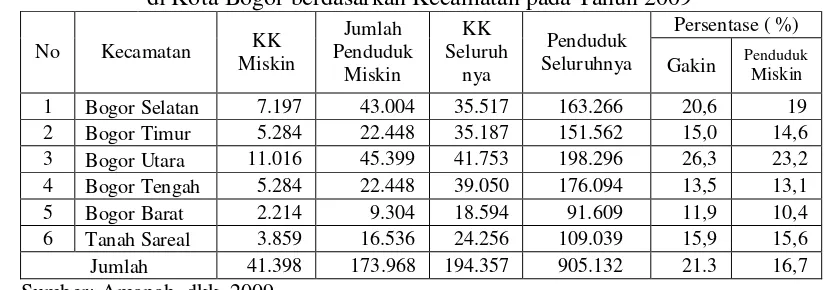

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Miskin serta Persentasenya terhadap Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga secara Keseluruhan di Kota Bogor

berdasarkan Kecamatan pada Tahun

2009……...………..

Tabel 5. Jumlah dan Persentase Penduduk Kelurahan Balumbang Jaya berdasarkan Umur secara Umum dan dipilah berdasarkan Jenis Kelamin ……….

45

Tabel 6 Jumlah dan Persentase Penduduk Balumbang Jaya berdasarkan Tingkat Pendidikan dan dipilah berdasarkan Jenis Kelamin ……

46

Tabel 7. Jumlah dan Persentase Penduduk Balumbang Jaya berdasarkan Mata Pencaharian yang dipilah berdasarkan Jenis Kelamin …….

47

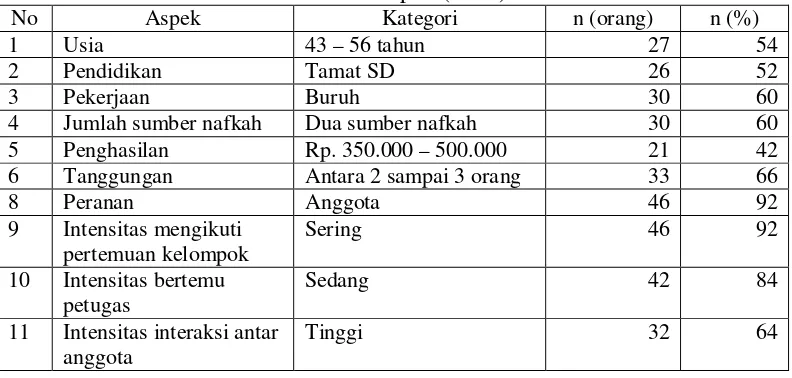

Tabel 8. Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Karakteristik Individu ………..

50

Tabel 9. Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Keterlibatan dalam Kelompok PKH ………...………...

58

Tabel 10. Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Karakteristik Individu dan Keterlibatan dalam Kelompok ……….

63

Tabel 11. Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Tipe Representasi Sosial terhadap PKH ………

65

Tabel 12. Jumlah dan Persentase Responden pada Representasi Sosial PKH untuk Biaya Pendidikan Anak berdasarkan Karakteristik Peserta PKH ………..

68

Tabel 13. Jumlah dan Persentase Responden pada Representasi Sosial PKH Belum Memuaskan berdasarkan Karakteristik Peserta PKH

71

Tabel 14. Jumlah dan Persentase Responden pada Representasi Sosial PKH Membuat Senang Berdasarkan Karakteristik Peserta PKH

72

Tabel 15. Jumlah dan Persentase Responden pada Representasi Sosial PKH Memiliki Aturan berdasarkan Karakteristik Peserta PKH ...

74

Tabel 16. Jumlah dan Persentase Responden pada Representasi Sosial terhadap Pendidikan ………..

74

Tabel 17. Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Tipe terhadap Kemiskinan ………...

79

Tabel 18. Hubungan antara Karakteristik PKH dengan Representasi Sosial terhadap PKH ………

86

Tabel 19. Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Perilaku Pemenuhan Kewajiban sebagai Peserta PKH ………...

95

Tabel 20. Hubungan Representasi Sosial dengan Perilaku Pemenuhan Kewajiban Peserta PKH ………

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

Teks

Gambar 1. Kerangka Pemikiran... 20

Gambar 2. Peserta PKH di Kelurahan Balumbang Jaya Tahun 2010.. 28

Gambar 3. Alur Metode Olah Data Teknik Asosiasi Kata dalam Penentuan Tipe Representasi Sosial Setiap Individu..…... 30 Gambar 4. Struktur Kelembagaan Program Keluarga Harapan ……... 35

Gambar 5. Sebaran Umur Responden ………... 51

Gambar 6. Sebaran Tingkat Pendidikan Responden ………... 52

Gambar 7. Sebaran Pekerjaan Responden ………... 53

Gambar 8. Sebaran Jumlah Sumber Nafkah Rumah Tangga Responden 54 Gambar 9. Sebaran Penghasilan Rumah Tangga Responden ………... 56

Gambar 10. Sebaran Tanggungan Rumah Tangga Responden ……… ... 57

Gambar 11. Sebaran Peranan Responden dalam Kelompok PKH …... .... 59 Gambar 12. Sebaran Responden menurut Intensitas mengikuti Pertemuan

Kelompok ………...

59

Gambar 13. Sebaran Responden menurut Intensitas bertemu Petugas Pendamping ………...

61

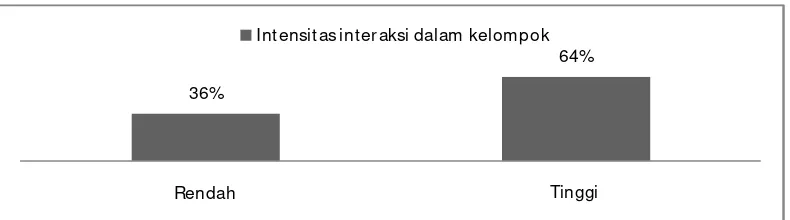

Gambar 14. Sebaran Responden menurut Intensitas Interaksi dalam Kelompok ………...

62

Gambar 15. Representasi Sosial Responden sebagai Peserta PKH terhadap PKH, Pendidikan, dan Kemiskinan ………...

82

Gambar 16. Sebaran Responden menurut Intensitas mengikuti Pertemuan Kelompok ………...

97

Gambar 17. Sebaran Responden menurut Pemenuhan Kewajiban mendaftarkan Anak ke Satuan Pendidikan ………...

99

Gambar 18. Sebaran Responden menurut Tingkat Pemenuhan Standar Kehadiran Anak Mereka di Sekolah ………...

100

Gambar 19. Sebaran Responden menurut Penggunaan Dana PKH untuk Pemenuhan Kebutuhan ………...

102

Gambar 20 Sebaran Responden menurut Dukungan pada Kegiatan Belajar Anak ………...

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

Judul

Lampiran 1. Kerangka Sampling Penelitian, Peserta PKH Balumbang Jaya Komponen Pendidikan ………..

119

Lampiran 2. Kewajiban Peserta PKH Komponen Pendidikan ……….. 121 Lampiran 3. Contoh Formulir Validasi Data Peserta PKH …………... 122 Lampiran 4. Tabulasi Silang Karakteristik Responden dengan Representasi

Sosial terhadap PKH ………

123

Lampiran 5. Tabulasi Silang Representasi Sosial terhadap PKH dengan Keterlibatan dalam Kelompok ………..

124

Lampiran 6. Tabulasi Silang Representasi Sosial terhadap PKH dengan Perilaku ……….

124

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang hingga saat ini masih giat melakukan berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan sejak Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Upaya pembangunan tersebut dapat dikatakan berjalan dengan baik hingga akhirnya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat mulai tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari cukup tingginya pertumbuhan ekonomi dalam berbagai bidang. Namun demikian, beberapa kali Indonesia juga diguncang oleh berbagai masalah sosial–ekonomi–politik nasional yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung pada kesejahteraan masyarakat (Seha, 2004).

Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia periode 1996 – 2008 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode 1996 – 1999 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang disebabkan oleh krisis ekonomi, peningkatan terjadi dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen. Pada periode 2000 – 2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun, namun kenaikan yang drastis kembali terjadi pada tahun 2006 yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta orang (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Akhirnya pada periode 2007 – 2008 kembali terjadi penurunan yang signifikan, yaitu pada 15,42 persen pada tahun 2008 hingga 2009 (BPS, 2009).

diusahakan tetap bersinergi dengan kebijakan pusat, sehingga program–program tersebut dapat berjalan bersama dan efektif mengatasi masalah yang dimaksudkan. Program penanggulangan kemiskinan merupakan sebuah upaya yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Agar dapat menghasilkan persepsi yang sama tentang prosedur dan tujuan program, pelaksana program melakukan berbagai sosialisasi kepada setiap stakeholder dan tentunya juga kepada penerima manfaat program agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai. Sosialisasi tentang program juga sangat penting untuk dilakukan. Sosialisasi yang ditujukan kepada penerima manfaat akan mempengaruhi tanggapan mereka terhadap program, dan diharapkan tanggapan tersebut akan berpengaruh positif terhadap keberhasilan program (Anggen, 2005). Diantara proses sosialisasi tentang program (stimulus) dengan kemunculan tanggapan penerima manfaat (respon) terdapat sebuah proses yang disebut dengan definisi situasional, dimana terdapat sebuah proses definisi subjektif yang berada diantara stimulus dan respon. Selama sosialisasi, secara bertahap individu mempelajari definisi–definisi tersebut (Thomas, 1923 dalam Johnson, 1990).

program akan berpengaruh dalam perilaku penerima program dan tentu saja akan berpengaruh besar terhadap kelancaran suatu program nantinya.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Program ini mulai dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2007, dan diharapkan pelaksanaannya dapat dilakukan secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2015. Pelaksanaan program ini di Indonesia masih tergolong baru, namun di beberapa negara berkembang lainnya program ini (dalam istilah asing disebut dengan conditional cash transfers) telah lebih dahulu dilaksanakan dan tergolong berhasil mencapai tujuannya.

komponen kesehatan. Penelitian ini lebih difokuskan pada PKH komponen pendidikan dengan pertimbangan ingin memberi batasan penelitian, pada analisis perilaku pemenuhan kewajiban peserta PKH, dan agar analisis perilaku tersebut dapat menghasilkan pembahasan yang lebih dalam dan terfokus.

1.2 Perumusan Masalah

PKH merupakan sebuah upaya penanggulangan kemiskinan yang ditujukan kepada RTSM. Pelaksana program telah melakukan berbagai sosialisasi kepada penerima bantuan dengan harapan agar tujuan program tersebut dapat tercapai. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui bagaimana penerima bantuan memandang atau merepresentasikan PKH. Representasi sosial yang tepat pada penerima program bantuan dapat mempengaruhi mereka dalam berperilaku atau berperan aktif dalam pelaksanaan program. Berdasarkan uraian tersebut, perumusan masalah yang hendak dikaji pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah karakteristik individu peserta PKH dan keterlibatan peserta PKH dalam kelompok?

2. Bagaimanakah representasi sosial peserta PKH terhadap bantuan PKH?

3. Bagaimanakah hubungan antara karakteristik individu dan keterlibatan dalam kelompok dengan representasi sosial terhadap PKH pada peserta PKH?

4. Bagaimanakah perilaku pemenuhan kewajiban peserta dalam PKH?

5. Bagaimanakah hubungan representasi sosial peserta PKH dengan perilaku pemenuhan kewajiban sebagai peserta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik individu peserta PKH dan keterlibatan peserta PKH dalam kelompok.

2. Mengidentifikasi representasi sosial peserta PKH terhadap PKH.

3. Menganalisis hubungan antara karakteristik individu dan keterlibatan dalam kelompok dengan representasi sosial terhadap PKH pada peserta PKH.

5. Menganalisis hubungan representasi sosial dengan perilaku peserta PKH

dalam memenuhi kewajiban sebagai peserta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tentang “Representasi Sosial terhadap Program Keluarga Harapan dan Hubungannya dengan Perilaku pada Rumah Tangga Sangat Miskin” ini antara lain:

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat dalam belajar menerapkan dan menghubungkan teori–teori psikologi sosial, khususnya representasi sosial, terhadap keadaan yang ada di lingkungan sekitar.

2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi, ataupun sebagai referensi awal guna meningkatkan pemahaman mengenai representasi sosial RTSM terhadap PKH maupun tentang representasi sosial secara umum.

BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Representasi Sosial

a. Definisi Representasi Sosial

Representasi sosial merupakan sebuah sistem nilai, gagasan dan perbuatan, yang memiliki fungsi ganda. Fungsi yang dimaksudkan ialah untuk membangun sebuah tata aturan bagi setiap individu untuk menyesuaikan diri dan memahami (serta menguasai) lingkungan fisik ataupun lingkungan sosialnya (Moscovici, 1973 dalam Bergman, 1998). Menurut Abric (1976) dalam Deaux dan Philogene (2001), representasi sosial tersebut merupakan suatu pandangan fungsional yang memungkinkan individu atau kelompok memberikan makna dan arti terhadap tindakan yang dilakukannya untuk mengerti suatu realita kehidupan sesuai dengan referensi yang mereka miliki, dan untuk beradaptasi terhadap realita tersebut.

menggunakan gaya dan logikanya sendiri, yang kemudian didistribusikan kepada anggota suatu kelompok yang sama melalui komunikasi sehari-hari.

Berdasarkan berbagai definisi dari beberapa ahli dan peneliti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa representasi sosial ialah sebuah sistem nilai, gagasan dan perbuatan, serta merupakan sebuah cara berfikir rasional masyarakat yang praktis dan khas, terhadap setiap hal/objek yang ada pada lingkungan fisik ataupun lingkungan sosialnya. Representasi sosial tersebut kemudian didistribusikan kepada anggota kelompoknya, ataupun orang lain disekitarnya melalui komunikasi sehari–hari baik secara disadari ataupun tidak, secara terus menerus dan akhirnya representasi sosial tersebut akan cenderung mempengaruhi perilaku mereka.

b. Fungsi Representasi Sosial

Representasi sosial berperan sebagai sebuah jembatan yang menghubungkan antara individu dengan dunia sosialnya (Deaux dan Philogene, 2001). Dalam definisi representasi sosial yang dikemukakan oleh Moscovici (1973) dalam Adriana (2009) juga telah disebutkan bahwa representasi sosial memiliki dua buah fungsi sekaligus, antara lain:

1. Representasi sosial dapat berfungsi sebagai tata aturan bagi individu untuk menyesuaikan diri dan memahami (serta menguasai keadaan) pada lingkungan fisik ataupun lingkungan sosialnya.

2. Selain itu, representasi sosial juga dapat memungkinkan terjadinya aktivitas berkomunikasi antar anggota komunitas dengan adanya sandi untuk aktivitas pertukaran sosial mereka; dan sebagai kode untuk menamai serta mengklasifikasikan dengan jelas berbagai macam aspek pada lingkungan, kesejarahan individu dan kesejarahan kelompoknya.

1. Group Coordination. Representasi sosial berfungsi untuk menyelaraskan

(coordinating) aktivitas kelompok dan memudahkan kerjasama antar anggotanya.

2. Rational Argumentation. Representasi sosial juga mungkin mempunyai sebuah fungsi penting lainnya dalam kehidupan negara yang liberal (kondisi yang terbuka dan adanya demokrasi) yaitu memudahkan seseorang untuk mengeluarkan argumentasi/bantahan yang masuk akal bagi nya. Hal ini terkait dengan konsep ideal Ruang Publik yang digagas oleh Habermas.

3. Symbolic Copying. Representasi sosial juga dapat berfungsi untuk merubah suatu hal yang tidak dikenal menjadi hal yang dapat dikenal dengan menggambarkan hal yang baru tersebut kepada sesuatu yang sudah ada pada pengalaman sebelumnya.

4. Environmental Compensation. Representasi sosial berfungsi untuk menggambarkan atau membandingkan hal yang tabu menjadi hal yang dapat dengan mudah dikenali oleh masyarakat atau sebuah kelompok dengan menggunakan perumpamaan yang berasal dari lingkungan yang memiliki sedikit persamaan dengan hal yang digambarkan tersebut. Fungsi ini merupakan pelengkap dari proses pembentukan representasi sosial tahap anchoring yang dikemukakan oleh Moscovici.

5. System Justification. Representasi sosial yang timbul dalam sebuah kelompok merupakan usaha untuk mempengaruhi orang lain agar turut menggunakan representasi sosial tersebut sehingga tujuan sosial dan politik dapat tercapai.

c. Proses Pembentukan Representasi Sosial

Representasi sosial dapat merubah suatu hal yang tidak lazim dan atau tidak dikenal menjadi sesuatu hal yang dapat dikenali, melalui dua proses pembentukan (Bergman, 1998). Proses pembentukan representasi sosial tersebut terjadi dalam dua tahapan (Deaux dan Philogene, 2001):

2. Objectifications merupakan proses penerjemahan ide–ide yang abstrak dari

suatu objek ke dalam gambaran tertentu yang lebih konkrit atau mengaitkan abstraksi tersebut dengan objek yang konkrit. Proses ini dipengaruhi oleh kerangka sosial individu, misalnya norma, nilai, dan kode–kode yang merupakan bagian dari proses kognitif atau afek dari komunikasi serta pemilihan dan penataan representasi mental atas objek tersebut.

Menurut Guimelli (1993) representasi sosial mengalami transformasi dan kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya hal tersebut ialah:

a. Keterlibatan tinggi dalam kelompok.

b. Perubahan keadaan eksternal (keadaan fisik, ekonomi, lingkungan sosial yang berhubungan langsung dengan objek representasi) yang mengganggu grup. c. Tantangan terhadap nilai tradisional dalam grup yang tidak dapat dihindari.

d. Elemen Representasi Sosial

d. Hubungan Representasi Sosial dengan Perilaku

Menurut Campbell (1963) sebagaimana yang dikutip oleh Bergman (1998), dinyatakan bahwa representasi sosial, sikap dan nilai dapat dipertimbangkan sebagai kecenderungan untuk bertingkah laku (behavioural dispositions). Disposisi perilaku ini merupakan suatu kekuatan yang menyalurkan manusia dalam mempersepsikan, mengkategorisasikan, mengorganisasikan atau memilih, namun memiliki beberapa konsekuensi. Kecenderungan berperilaku yang diperoleh, hampir seluruhnya adalah kecenderungan berperilaku yang disosialisasikan (antar anggota kelompok). Pada hasil penelitian Adriana (2009) diketahui bahwa perbedaan representasi sosial terlihat mempunyai pengaruh terhadap perbedaan perilaku. Selanjutnya dari hasil penelitian Gunawan (2003) terbukti bahwa representasi sosial dapat mempengaruhi perilaku, khususnya performa kerja, sehingga representasi sosial yang berbeda-beda menyebabkan perilaku kerja yang muncul juga memiliki perbedaan.

Representasi sosial juga dikembangkan dalam bentuk lain menjadi representasi profesional. Representasi tersebut terbentuk dalam aksi dan interaksi profesional, yang memberikannya suatu konteks. Representasi profesional dipengaruhi oleh konteks, yang dalam hal ini bukan hanya situasi fisik tetapi juga pola interaksi diantara subjek yang berinteraksi. Mengenai hubungan antara representasi profesional dengan praktek (tindakan/perilaku) terdapat beberapa tipe hubungan, namun diantaranya ialah representasi tidak memiliki hubungan dengan perilaku jika adanya pengaruh paksaan dari luar (Blin, 1997 dalam Pandjaitan, 1998).

e. Faktor–faktor yang Mempengaruhi Representasi Sosial

bahwa elemen central core sebuah representasi sosial dapat saja berubah sesuai dengan keadaan, namun kaitannya dengan sejarah masa lalu subjek yang bersangkutan tidak dapat diabaikan. Selanjutnya, keterlibatan tingkat tinggi dalam grup menjadi dasar dari segalanya pada kondisi transformasi representasi sosial. Keterlibatan individu dalam kelompok atau lingkungan profesionalnya juga diyakini oleh Pandjaitan (1998) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi representasi profesional.

Hasil penelitian Gunawan (2003), representasi sosial yang terbentuk pada suatu kelompok masyarakat dipengaruhi oleh faktor kesejarahan, kondisi geografis, serta pola dan situasi interaksi yang ada. Adriana (2009) menambahkan, proses representasi sosial pada individu dalam kelompok tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor demografi subjek, faktor internal, faktor eksternal, serta faktor struktural yang mempengaruhi lingkungan sosialnya seperti kebijakan pemerintah. Putra, I.E. dkk. (2009) lebih memfokus pada aspek lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap representasi sosial, dimana faktor–faktor tersebut adalah kompleksitas kehidupan, kondisi atau latar belakang konteks sosial, serta ketersediaan informasi terkait objek yang direpresentasikan. Dapat disimpulkan bahwa faktor–faktor yang mempengaruhi representasi sosial antara lain berupa faktor internal dalam hal ini karakteristik individu yang bersangkutan, tingkat keterlibatan individu dalam kelompok, serta komunikasi sehari–hari dalam kelompok.

f. Metode Pengukuran Representasi Sosial

mengenai representasi sosial sebelumnya, terlihat cara yang lebih familiar dan yang lebih sering digunakan ialah dengan metode kualitatif dan asosiasi kata/asosiasi bebas. Metode kualitatif dapat dilaksanakan dengan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu pengamatan langsung, wawancara mendalam (indepth interview) personal maupun kelompok (focus group interview), studi dokumentasi, serta memperoleh informasi dari informan (Tarigan, 2004; Gunawan, 2003).

Metode lainnya ialah dengan asosiasi kata atau asosiasi bebas yaitu sebuah sebuah metode pengumpulan kata–kata atau kalimat pendek, langsung dari subjek penelitian mengenai pemaknaan mereka terhadap suatu hal (Putra, I.E. dkk., 2009; Adriana, 2009). Metode ini ditempuh dengan cara memberikan pertanyaan terbuka mengenai pemaknaan mereka terhadap suatu hal serta apa yang mereka bayangkan dan mereka simpulkan ketika mendengar tentang suatu hal tersebut. Hasil dari asosiasi bebas tersebut, juga dapat disajikan kembali dengan alat pengumpulan data berupa angket atau kuesioner dengan pertanyaan terbuka maupun tertutup bahkan penggunaan gambar, untuk mendapat hasil yang lebih akurat menurut teknik kuantitatif mengenai representasi sosial tersebut. Menurut Nunnally dalam Suryabrata (1999) mengenai inti/tujuan penggunaan metode kuantitatif dalam studi psikologi adalah bahwa pengukuran itu terdiri dari aturan– aturan untuk mengenakan bilangan kepada objek sedemikian rupa guna menunjukkan kuantitas atribut objek itu. Selanjutnya ditambahkan oleh Suryabrata (1999), penerapan aturan–aturan seperti tersebut, secara langsung berkenaan dengan pembakuan, yang dimaksudkan agar para ilmuan yang bekerja secara terpisah menghasilkan yang sama atau sekurang–kurangnya setara agar diperoleh objektivitas, kuantifikasi, murah dari segi ekonomi, serta generalisasi ilmiah.

2.1.2 Fenomena Kemiskinan

“Menurut Konferensi Dunia Untuk Pembangunan Sosial di Kopenhagen 1995, (Kementerian Koordinator Bidang Kesra, 2002) kemiskinan dalam arti luas di negara–negara berkembang memiliki wujud yang multidimensi yang meliputi sangat rendahnya tingkat pendapatan dan sumberdaya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan–layanan pokok lainnya; kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang jauh dari memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial”.

Penyebab timbulnya permasalahan kemiskinan tersebut menurut Fristoto (2009) adalah kurang modal usaha, kurang kesempatan usaha, banyaknya tanggungan hidup, kurang pemenuhan kebutuhan gizi, dan etos kerja yang rendah. Krisis ekonomi pun telah turut berkontribusi dalam peningkatan jumlah penduduk miskin yang sebelumnya telah berhasil dikurangi pemerintah berbagai upaya penanggulangan kemiskinan (Roosgandha dan Darwis, 2000). Terkadang masyarakat miskin mempunyai potensi besar akan tetap berada di dalam lingkaran kemiskinan karena anak–anak mereka sebagai generasi penerus tidak memperoleh intervensi untuk memutuskan rantai kemiskinan tersebut (Indraswari, 2009).

Karakteristik yang terlihat dari masyarakat miskin juga sangat beragam. Tingkat pendidikan mereka cenderung rendah (Roosgandha dan Darwis, 2000). Terkadang jika pendidikan cukup baik namun jam kerja keluarga miskin relatif rendah, dan hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat pendapat mereka (Pertiwi, 2008). Karakteristik lain yang ditambahkan oleh Fristoto (2009) ialah penduduk miskin umumnya berasal dari keluarga petani yang tergusur dari lahannya dan memiliki asset yang terbatas, mempunyai keterampilan yang kurang dibidang teknis dan kurang tekun bekerja, serta memiliki keterbatasan peluang dalam memasuki bidang pekerjaan formal.

kesehatan, ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik (powerlessness), ketidakmampuan menyampaikan aspirasi (voicelessness), dan rendahnya mutu hidup manusia (human development).

Sumodiningrat (2009) menanggapi hal tersebut dengan sudut pandang yang lebih luas. Terjadi pengangguran, kesenjangan, dan kemiskinan secara sekaligus dapat disebut sebagai perangkap atau lingkaran kemiskinan (poverty trap) yaitu sebuah lingkaran proses pemiskinan yang semakin lama semakin kronis, sehingga secara bertahap dapat menghancurkan tatanan ekonomi suatu negara dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah upaya penanggulangan.

Data dari tahun 2003 hingga 2004 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin. Namun sempat terjadi peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2006 dimana menurut Kamaluddin (2004) hal tersebut terjadi karena harga barang–barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen pada saat itu. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Namun dari tahun 2006 hingga 2008 terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin yang bertahap. Tabel 1 berisi data lebih rinci mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2003–2008.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2003– 2008

Tahun Jumlah (Juta jiwa) Persentase (%)

2003 12,20 13,75 (2004) dan diambil seperlunya oleh penulis

adanya penurunan jumlah penduduk. Pada tahun 2007 persentase penduduk miskin ialah 16 persen, terjadi penurunan pada tahun 2008 menjadi 15 persen dan pada tahun 2009 menjadi 14 persen (BPS, 2010)1. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dalam beberapa tahun terakhir, kecenderungan yang terjadi di Indonesia ialah adanya penurunan jumlah penduduk miskin.

Fenomena mengenai penduduk miskin terjadi diberbagai tempat. Tidak terkecuali di kota–kota besar yang menjadi kota penyangga ibukota seperti Bogor. Berbeda dengan kondisi penduduk miskin yang terjadi secara umum di Indonesia, jumlah keluarga miskin di Kota Bogor setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2002 tercatat sebanyak 20.000 KK (Kepala Keluarga) sebagai keluarga miskin. Jumlah tersebut sempat mengalami penurunan pada tahun 2003 menjadi 17.957 KK, namun pada 2004 hingga 2006 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin terus menerus, hingga tahun 2009 tercatat 41.398 KK merupakan penduduk miskin di wilayah kota Bogor. Jumlah tersebut meningkat dua kali lebih besar dibandingkan dengan data tahun 2002. Tabel 2 berisi informasi mengenai data penduduk miskin Kota Bogor yang dipaparkan per kecamatan.

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Miskin serta Persentasenya terhadap Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga secara Keseluruhan di Kota Bogor berdasarkan Kecamatan pada Tahun 2009

No Kecamatan KK seluruhnya ialah 905.132 jiwa. Sebanyak 173.968 jiwa atau 16.7 persen dari total penduduk tersebut tergolong kepada penduduk miskin. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bogor Utara, dengan jumlah 198.296 jiwa, jauh berbeda

dengan kecamatan lainnya. Jumlah penduduk yang besar di Kecamatan Bogor utara tersebut berimbang dengan jumlah penduduk miskinnya yang juga besar. Bogor Utara ialah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar yaitu dengan 45.399 jiwa (23,2 persen). Sedangkan jumlah penduduk miskin yang terkecil ialah di Kecamatan Bogor Barat yaitu sebanyak 9.304 jiwa (10,4 persen).

2.1.3 Program Penanggulangan Kemiskinan dari Pemerintah dan Respon

Masyarakat Miskin

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang bertujuan untuk membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan beserta segala penyebabnya. Upaya tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengatasi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dalam rangka membangun semangat dan kemandirian masyarakat miskin untuk berpartisipasi sepenuhnya sebagai pelaku dalam berbagai tahap pembangunan (Sumodiningrat, 2009).

Berbagai program penanggulangan telah diupayakan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut agar tidak menyebabkan masalah yang lebih kompleks. Dalam beberapa penelitian, pelaksanaan berbagai program pemerintah terbukti telah berkontribusi dalam penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Penurunan jumlah penduduk miskin ini disebabkan oleh membaiknya kondisi perekonomian yang diikuti pula oleh penurunan harga barang dan jasa, serta meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai hasil transfer pendapatan dari program Jaring Pengaman Sosial (Roosgandha dan Darwis, 2000) sebagai sebuah upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

kemiskinan oleh Bank Indonesia, lembaga non–keuangan, dan lain sebagainya. Mengatasi kemungkinan terjadinya tumpang–tindih, presiden juga telah membentuk sebuah Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang berupaya menggalang koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan (Sumodiningrat, 2009).

Pemerintah juga membagi sasaran dan menentukan fokus program– program penanggulangan guna meningkatkan efektifitas program. Sasaran dibagi menurut umur penduduk yaitu kelompok umur dibawah 15 tahun, 15–55 tahun, dan di atas 55 tahun. Penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada penanganan penduduk miskin usia produktif yaitu penduduk yang berusia 15–55 tahun. Penduduk miskin pada kisaran usia ini yang sehat secara jasmani maupun rohani merupakan sumberdaya manusia yang memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku aktif dalam pembangunan. Disamping itu, penduduk berusia produktif juga merupakan individu yang berada pada fase rumah tangga, sehingga apabila tidak ditangani dengan baik, dapat menciptakan penduduk miskin baru. Penanganan yang dimaksudkan adalah melalui peningkatan kesempatan kerja/berusaha, peningkatan kapasitas/pendapatan, dan untuk selanjutnya mampu mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan sosial secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam hal ini, intervensi kebijakan pemerintah akan dikonsentrasikan kepada upaya pengurangan beban (berupa penyediaan modal seperti penyediaan dana, subsidi, dan prasarana dasar) dan peningkatan produktivitas (penyediaan aksesibilitas terhadap pembiayaan usaha ekonomi produktif skala mikro) (Sumodiningrat, 2009).

Mengingat ada berbagai macam tingkatan sosial ekonomi masyarakat, maka setiap tingkatan kemiskinan tersebut harus ditangani dengan solusi yang tepat. Berikut grand strategy pemberdayaan penduduk miskin melalui konsep tiga klaster yang dikemukakan oleh Sumodiningrat (2009):

klaster ini adalah bantuan langsung seperti: Program Keluarga Harapan (PKH), Beras untuk masyarakat miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), bantuan sosial untuk pengungsi/korban bencana, bantuan untuk penyandang cacat, bantuan untuk kelompok lansia, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

b. Klaster II disebut sebagai program Menuju Kemandirian. Sasarannya ialah masyarakat miskin yang telah mendapatkan (mengalami) peningkatan gizi, kesehatan, dan pendidikan. Mereka akan diberdayakan atau ditingkatkan kemandiriannya baik melalui pembentukan kelompok masyarakat produktif, penggalian gagasan, pengenalan etika, bekerja secara gotong royong baik ekonomi maupun sosial secara berkelompok, serta dilatih menjalankan prinsip perencanaan komunitas partisipatif. Contoh program pada klaster ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Dua kategori PNPM Mandiri yaitu PNPM Inti dan PNPM Penguatan. PNPM Inti terdiri atas program berbasis kewilayahan seperti PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PPIP), dan PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Sementara itu, PNPM Penguatan terdiri atas program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan serta khusus mendukung penanggulangan kemiskinan seperti Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), BLM untuk keringanan Investasi Pertanian (BLM KIP), dan lain–lain.

Pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan diupayakan pemerintah untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh permasalahan kemiskinan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, terkadang mengalami berbagai kendala baik yang berasal dari komponen program, dari masyarakat penerima manfaat, bahkan dari kondisi lingkungan yang kurang mendukung sehingga program berjalan kurang optimal. Kendala yang berasal dari program itu sendiri misalnya pelaksanaan program tidak sesuai dengan rencana, penentuan sasaran penerima manfaat yang kurang tepat, terjadi penyimpangan dana/bantuan, serta kekurangsesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Kendala yang berasal dari masyarakat penerima manfaat diantaranya kurang mampu dan kurang konsisten dalam menjalankan program, serta penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan (Anggen, 2005; Pertiwi, 2008; Fristoto, 2009).

Umumnya respon masyarakat miskin (juga termasuk masyarakat sangat miskin) terhadap program klaster I misalnya raskin ialah merasakan manfaat yang besar, walaupun mereka mengetahui beberapa menyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut (Anggen, 2005). Respon masyarakat terhadap program klaster II dan III juga cukup positif, walau dalam beberapa situasi masyarakat miskin dan pelaksana lapangan program tersebut tidak dapat melaksanakan seluruh ketentuan yang ditetapkan (Pertiwi, 2008 dan Fristoto, 2009).

2.2 Kerangka Pemikiran

Representasi sosial peserta PKH terhadap PKH ialah cara berfikir rasional peserta PKH yang terdiri atas pengetahuan, pendapat, keyakinan dan sikap tentang PKH. Representasi sosial tersebut didistribusikan kepada anggota kelompok lainnya, ataupun orang lain disekitarnya, melalui komunikasi sehari–hari baik disadari ataupun tidak secara terus menerus. Banyak sekali representasi mengenai PKH yang mungkin terbentuk pada setiap anggota, dan setiap individu anggota memiliki perbedaan satu sama lainnya. Hipotesis pertama dalam penelitian ini ialah diduga terdapat beberapa tipe representasi sosial.

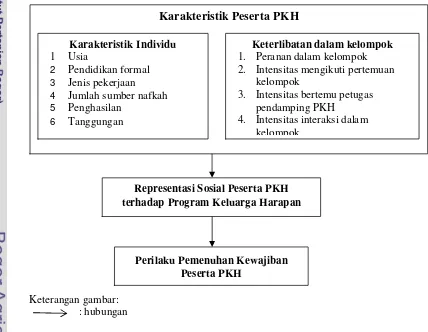

(Pandjaitan, 1998; Gunawan, 2003; Adriana, 2009). Begitu juga dengan representasi sosial peserta PKH terhadap PKH. Pada penelitian ini, dilihat bagaimanakah karakteristik peserta PKH, seperti karakteristik individu dan tingkat keterlibatan peserta PKH dalam kelompok PKH. Karakteristik individu ialah usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, jumlah sumber nafkah, dan tanggungan. Selanjutnya keterlibatan dalam kelompok dibagi ke dalam empat hal yaitu peranan dalam kelompok, intensitas mengikuti pertemuan kelompok, intensitas bertemu pendamping, dan intensitas interaksi antar anggota PKH dalam kelompok PKH. Di dalam penelitian ini diduga karakteristik individu dan keterlibatan dalam kelompok memiliki hubungan dengan representasi sosial mereka. Perbedaan yang ada pada karakteristik peserta akan menyebabkan adanya perbedaan pada representasi sosial mereka (lihat Gambar 1).

Keterangan gambar: : hubungan

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Selanjutnya, berdasarkan teori bahwa representasi sosial merupakan disposisi berperilaku (Campbell, 1963 dalam Bergman, 1998), dan berdasarkan

hasil penelitian Gunawan (2003) dan Adriana (2009) bahwa representasi sosial yang berbeda menimbulkan perilaku yang juga berbeda, maka diduga representasi sosial peserta PKH juga memiliki hubungan dengan perilaku mereka. Hipotesis terakhir pada penelitian ini ialah, perbedaan representasi sosial yang dimiliki peserta PKH cenderung akan mempengaruhi perilaku pemenuhan kewajiban mereka sebagai peserta PKH.

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 1. Terdapat beberapa tipe representasi sosial terhadap PKH.

2. Karakteristik individu peserta PKH berhubungan dengan representasi sosial terhadap PKH.

3. Keterlibatan peserta PKH dalam kelompok berhubungan dengan representasi sosial terhadap PKH.

4. Representasi sosial terhadap PKH berhubungan dengan perilaku pemenuhan kewajiban peserta PKH.

2.4 Definisi Operasional

1. Karakteristik peserta PKH ialah variabel yang melekat pada diri responden sebagai peserta PKH yang dibagi menjadi karakteristik individu dan keterlibatan dalam kelompok.

I. Karakteristik individu

a) Usia ialah jumlah tahun sejak responden lahir sampai dengan saat penelitian dilaksanakan. Pada kuesioner ditanyakan dalam bentuk pertanyaan terbuka. Namun, untuk mengetahui struktur umur peserta PKH, pada analisis dikategorikan dengan skala ordinal menjadi:

a. Umur < 43 tahun (skor = 1) b. Umur 43 – 56 tahun (skor = 2) c. Umur > 56 tahun (kode = 3)

a. Tidak sekolah (skor = 1)

a. Pendidikan setingkat SD – Tidak tamat (skor = 2) b. Pendidikan setingkat SD – Tamat (skor = 3) c. Pendidikan setingkat SMP – Tamat (skor = 4) d. Pendidikan setingkat SMA – Tamat (skor = 5)

a. Pedagang (kode = 1)

d) Jumlah sumber nafkah rumah tangga ialah jumlah sumber nafkah yang

dilakukan oleh seluruh anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jumlah sumber nafkah rumah tangga dikategorikan dengan skala ordinal menjadi:

b. Satu sumber nafkah (skor = 1) c. Dua sumber nafkah (skor = 2)

d. Lebih dari dua sumber nafkah (skor = 3)

e) Penghasilan rumah tangga merupakan estimasi rata–rata penghasilan seluruh anggota keluarga yang bekerja (dalam rupiah/bulan), dikategorikan dengan skala ordinal menjadi:

a. Rp. < 350.000 (skor = 1)

b. Rp. 350.000 – 500.000 (skor = 2) c. Rp. 500.100 – 650.000 (skor = 3) d. Rp. > 650.000 (skor = 4)

f) Tanggungan rumah tangga merupakan jumlah anggota rumah tangga yang belum/tidak bekerja dan kebutuhannya ditanggung oleh rumah tangga. Pertanyaan ini ditanyakan dalam pertanyaan terbuka namun untuk kebutuhan analisis dikategorikan dengan skala ordinal menjadi: a. Kurang dari 2 orang (skor = 1)

b. Antara 2 – 3 orang (skor = 2) c. Lebih dari 3 orang (skor = 3)

II. Keterlibatan dalam kelompok dalam penelitian tentang PKH ini dibagi menjadi:

a) Peranan dalam kelompok merupakan peranan peserta dalam kelompok peserta PKH yang dikategorikan dengan skala ordinal menjadi:

a. Anggota kelompok (skor = 1) b. Ketua kelompok (skor = 2)

kelompok. Intensitas kehadiran pada pertemuan kelompok dikategorikan dengan skala ordinal menjadi:

a. Tidak pernah: 0 kali (skor = 1) b. Jarang: 1–2 kali (skor = 2) c. Sering: 3–4 kali (skor = 3)

c) Intensitas pertemuan dengan petugas pendamping merupakan intensitas bertemunya RTSM dengan petugas pendamping baik pada pertemuan kelompok dan pencairan dana bantuan ataupun di luar kegiatan tersebut seperti kunjungan pra dan pasca pencairan. Intensitas pertemuan dengan petugas pendamping dikategorikan dengan skala ordinal menjadi:

a. Jarang: mengikuti pertemuan kelompok kurang dari 2 kali dalam setahun dan tidak bertemu dengan petugas pendamping diluar kegiatan pertemuan kelompok. (skor = 1)

b. Sedang: mengikuti pertemuan kelompok 2 – 4 kali dalam setahun dan tidak bertemu dengan petugas pendamping diluar kegiatan pertemuan kelompok. (skor = 2)

c. Sering: selalu mengikuti pertemuan kelompok dan juga pernah bertemu di luar kegiatan pertemuan kelompok. (skor = 3)

d) Intensitas interaksi dalam kelompok merupakan tingkat interaksi peserta PKH dengan peserta PKH lainnya dalam kelompok PKH. Akumulasi skor dikategorikan dengan skala ordinal ke dalam:

a. Rendah (skor = 6 – 8) b. Tinggi (skor = 9 – 12)

yang telah ada. Setiap responden akan dilihat kepada kategori kata manakah ia memiliki representasi sosial yang lebih dominan dan kategori kata yang lebih dominan tersebut akan menjadi tipe representasi sosial mereka.

Pada penelitian ini, representasi sosial terhadap PKH ialah representasi sosial utama yang akan diteliti. Namun, sebagai data pendukung juga dilihat representasi sosial peserta PKH terhadap kata Pendidikan dan Kemiskinan. Representasi sosial pendukung tersebut diperoleh dan diolah dengan cara yang sama dengan representasi sosial utama.

3. Perilaku peserta PKH merupakan bentuk pemenuhan tanggung jawab peserta PKH yang menerima bantuan komponen pendidikan yang harus dipenuhinya selama mendapatkan program bantuan. Bentuk perilaku tersebut ialah dengan mengikuti pertemuan kelompok, menyekolahkan anak usia sekolah SD/SMP, Tingkat kehadiran anak di sekolah sesuai standar, memenuhi kebutuhan pendidikan anak, serta memberikan dukungan dalam kegiatan belajar anak.

a) Pertemuan kelompok telah diketahui pada bagian kuesioner keterlibatan dalam kelompok.

b) Menyekolahkan anak usia sekolah SD/SMP yaitu mendaftar anak yang memenuhi persyaratan dalam PKH ke salah satu instansi pendidikan, dikategorikan dengan skala ordinal menjadi:

a. Tidak (skor = 1) b. Ya (skor = 2)

c) Tingkat kehadiran anak di sekolah sesuai standar ialah tingkat kehadiran anak di satuan pendidikan dimana ia terdaftar yang disesuaikan dengan ketentuan PKH yaitu minimal 85 persen hari tatap muka dalam sebulan selama tahun pelajaran berlangsung. Pada penelitian ini, waktu penilaian terhadap tingkat kehadiran ini ialah dua semester terakhir, dikategorikan menjadi skala ordinal:

a. Tidak memenuhi standar (skor = 1) b. Memenuhi standar (skor = 2)

PKH yang dapat dipilih oleh responden. Delapan penggunaan tersebut digunakan langsung untuk kebutuhan pendidikan anak yang menjadi tanggungan program sedangkan sembilan penggunaan lainnya untuk penggunaan diluar kebutuhan pendidikan anak tanggungan. Pemilihan penggunaan tersebut tergantung kepada kondisi sebenarnya, sehingga setiap jawaban responden memiliki kombinasi yang berbeda. Akumulasi persentase penggunaan dana tersebut dikategorikan dengan skala ordinal ke dalam:

a. Rendah (skor = 133 – 166) b. Tinggi (skor = 167 – 200)

e) Memberikan dukungan dalam kegiatan belajar anak ialah tindakan peserta dalam mendampingi kegiatan belajar, saat anak belajar di rumah (delapan pernyataan) maupun di sekolah (delapan pernyataan). Akumulasi skor dikategorikan dengan skala ordinal ke dalam:

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimanakah representasi sosial RTSM terhadap PKH, dan menganalisis hubungannya dengan karakteristik peserta PKH, serta hubungannya dengan perilaku pemenuhan kewajiban yang muncul. Penelitian ini cenderung berbentuk penelitian eksploratif-eksplanatori. Penelitian eksploratif ialah penelitian penjajagan yang dilakukan sebagai langkah awal untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, karena masih sedikitnya penelitian mengenai representasi sosial terhadap PKH. Selanjutnya penelitian eksplanatori ialah penelitian yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis, yaitu pada variabel karakteristik peserta, tipe representasi sosial, dan perilaku peserta PKH.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagai instrumen utama. Kuesioner tersebut terbagi ke dalam beberapa bagian yaitu 1) karakteristik peserta PKH yang terbagi ke dalam karakteristik individu dan keterlibatan dalam kelompok, 2) representasi sosial terhadap PKH, kemiskinan, pendidikan, 3) serta perilaku RTSM dalam pemenuhan kewajiban sebagai peserta PKH. Selain itu, juga terdapat beberapa pertanyaan lain yang digunakan untuk memperdalam analisis dan memperkaya pembahasan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Lokasi dipilih secara purposive dengan beberapa pertimbangan. Pertama, kelurahan tersebut merupakan salah satu kelurahan yang menerima dana Program Keluarga Harapan. Kedua, merupakan pertimbangan efisiensi biaya, jarak dan waktu bagi peneliti. Selain itu, ketiga, Kelurahan Balumbang Jaya merupakan kelurahan yang memiliki jumlah RTSM terbesar dibandingkan dengan dua kelurahan yang mudah diakses lainnya (Situ Gede dan dan Marga Jaya). Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.

3.3 Teknik Pemilihan Responden dan Informan

Subyek dalam penelitian ini dibedakan menjadi responden dan informan. Informan penelitian ini adalah petugas pendamping (UPPKH Bogor Barat), khususnya yang bertugas di Kelurahan Balumbang Jaya, aparat desa/kelurahan setempat, instansi pendidikan terkait, ketua kelompok, peserta PKH di lokasi dan diluar lokasi penelitian, ataupun beberapa orang responden yang memungkinkan untuk dapat memberikan informasi tambahan lainnya. Selanjutnya, responden dalam penelitian ini berasal dari peserta PKH yang mendapat bantuan komponen pendidikan di Kelurahan Balumbang Jaya. Unit analisis dari responden yang dipilih adalah unit analisis individu yaitu peserta PKH.

Data sekunder mengenai peserta PKH telah didapat sebelumnya dari UPPKH Kecamatan Bogor Barat. Total keluarga penerima bantuan PKH di Kelurahan Balumbang Jaya yaitu 204 RTSM yang secara garis besar dapat digolongkan kepada beberapa bagian yaitu:

1) Penerima bantuan komponen kesehatan dan komponen pendidikan yang memiliki RTSM hamil, memiliki Balita serta anak usia sekolah SD/SMP sebanyak 4 orang;

2) Penerima bantuan komponen kesehatan dan komponen pendidikan yang memiliki Balita dan anak usia sekolah SD/SMP sebanyak 85 orang;

4) Penerima bantuan komponen kesehatan yang hanya memiliki Balita sebanyak

11 orang;

5) Serta peserta yang pada tahun ini tidak memiliki tanggungan yaitu sedang tidak hamil, tidak memiliki Balita, dan anak usia sekolah sebanyak 6 orang; seperti pada Gambar 2 berikut ini.

Sumber: Diolah Penulis dari Data Peserta PKH Kelurahan Balumbang Jaya Tahun 2010 dari UPPKH Bogor Barat.

Gambar 2. Peserta PKH di Kelurahan Balumbang Jaya Tahun 2010

Kerangka sampling dalam penelitian ini adalah peserta yang ada pada kelompok ketiga yaitu peserta yang hanya menerima bantuan pendidikan yaitu sebanyak 98 orang, yaitu peserta yang memiliki anak SMP, SD serta SMP dan SD (Lampiran 1). Pemilihan kerangka sampling difokuskan kepada penerima bantuan komponen pendidikan dengan pertimbangan peneliti ingin memberi batasan penelitian pada analisis perilaku peserta dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai peserta PKH dan agar analisis perilaku tersebut dapat menghasilkan pembahasan yang lebih dalam dan terfokus. Responden dipilih dengan teknik random sampling yaitu dengan total responden sebanyak 50 orang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Literatur digunakan untuk memberikan landasan penelitian, khususnya dalam membangun teori berdasarkan penelitian–penelitian sebelumnya yang relevan mengenai keterkaitan representasi sosial dengan faktor yang mempengaruhinya serta antara representasi sosial dengan kecenderungan berperilaku.

2. Kuesioner yang memuat pertanyaan terbuka dan tertutup ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden berupa faktor–faktor yang mempengaruhi pembentukan representasi sosial, representasi sosial peserta terhadap PKH, serta perilaku peserta dalam memenuhi kewajiban sebagai peserta PKH.

3. Wawancara Informan digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari informan, serta untuk memperjelas gambaran tentang informasi yang diperoleh melalui kuesioner.

4. Observasi digunakan untuk mendukung pendekatan kuantitatif dalam mengetahui secara langsung beberapa aspek perilaku objek yang dapat diamati dan kondisi kehidupan RTSM tersebut, konteks wilayah, serta kondisi kehidupan sehari-hari RTSM.

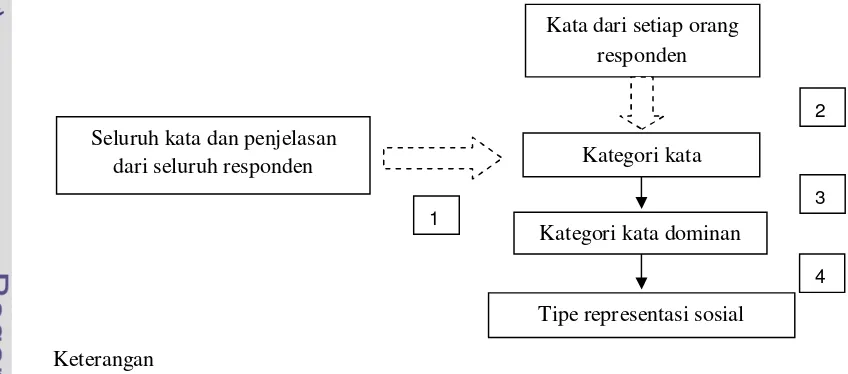

3.5 Teknik Analisis Data

Data mengenai representasi sosial terhadap PKH (juga terhadap pendidikan dan kemiskinan) yang diperoleh melalui teknik asosiasi kata, diolah dengan teknik yang khusus. Kata yang diperoleh melalui asosiasi kata dikategorikan ke dalam beberapa kategori besar untuk memperoleh klasifikasi yang lebih general. Pengategorian dilakukan dengan cara mengelompokkan kata yang memiliki keserupaan dan persamaan (kata dan makna) ke dalam beberapa kategori besar (Gambar 3, tahap 1). Selanjutnya pengolahan dilakukan dengan cara mengelompokan seluruh kata yang diperoleh langsung dari responden ke dalam kategori kata yang telah ada (Gambar 3, tahap 2). Kategori kata tersebut juga menjadi landasan untuk menetapkan tipe. Setiap responden akan dilihat kepada kategori kata manakah ia memiliki representasi sosial yang lebih dominan (Gambar 3, tahap 3). Kategori kata yang lebih dominan tersebutlah yang menjadi tipe representasi sosial mereka (Gambar 3, tahap 4). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada asosiasi kata, data yang diperoleh bukan hanya kata–kata namun juga penjelasan dari responden. Kata dan penjelasan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelompokan ini. Penjelasan di atas seperti terlihat pada Gambar 3 berikut ini.

Gambar 3. Alur Metode Olah Data Teknik Asosiasi Kata dalam Penentuan Tipe Representasi Sosial Setiap Individu

: Pengelompokan berdasarkan kesamaan kata dan makna

Tipe representasi sosial Seluruh kata dan penjelasan

dari seluruh responden

1

2

3

4

Kategori kata dominan

Keterangan

Kategori kata Kata dari setiap orang

BAB IV

PROGRAM KELUARGA HARAPAN2

4.1 Profil Program Keluarga Harapan

PKH merupakan program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan berupa uang tunai kepada RTSM, jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Sumodiningrat (2009) menggolongkan PKH ke dalam klaster I, dimana program–program pada kelompok ini memberikan perlindungan sosial dan bantuan sosial kepada sasaran yang tepat dan nanti pada gilirannya diharapkan dapat mengalami peningkatan kesejahteraan dan akhirnya berhenti menjadi penerima bantuan klaster I, dan berhak dan memenuhi kriteria menjadi penerima bantuan klaster II, atau bahkan tidak termasuk ke dalam kategori miskin lagi. Berbagai pelindungan dan bantuan sosial yang diberikan pada program Klaster I seperti program yang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin terutama untuk memenuhi kebutuhan pasokan gizi, pendidikan, dan kesehatan.

Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM jika dilihat dalam jangka pendek, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima bantuan untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil dan perbaikan gizi anak, diharapkan program ini akan dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007, dan diharapkan pelaksanaannya dapat dilakukan secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2015. Salah satu provinsi yang dijadikan uji coba adalah Jawa Barat pada 11 Kabupaten dengan 70 Kecamatan pada tahun 2007, dan menjadi 14 Kabupaten dan satu Kota pada tahun 2008 dengan 142 Kecamatan.

Pada tahun 2007, survei untuk pemilihan peserta PKH dilakukan oleh BPS dengan data dasar yang diambil dari penerima bantuan Subsidi Langsung Tunai

2

(SLT) kategori sangat miskin dan miskin, serta data pendukung lainnya. Data yang telah tersusun kemudian disaring kembali berdasarkan syarat kepesertaan PKH, yaitu rumah tangga yang memiliki anak 0 – 15 tahun, ibu hamil atau anak 15 – 18 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Informasi yang diperoleh dari survei calon peserta tersebut digunakan untuk mengurutkan RTSM berdasarkan tingkat kemiskinannya. Agar distribusi RTSM antar kecamatan tersebar secara proporsional, digunakan model statistik yang menetapkan kuota per kecamatan. Penetapan calon peserta PKH dilakukan oleh BPS dan selanjutnya diadakan pertemuan awal yang salah satu kegiatan utamanya adalah melakukan klarifikasi data dan penandatanganan komitmen keikutsertaan calon peserta PKH. Hingga akhirnya, hasil petemuan tersebut merupakan acuan untuk menetapkan calon peserta PKH untuk menjadi peserta PKH.

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besar bantuan tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau apabila peserta menerima sanksi pemotongan dana bantuan jika tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan. Jumlah bantuan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Besar Dana PKH per RTSM per Tahun menurut Skenario Bantuan Skenario Bantuan Bantuan per RTSM per tahun

Bantuan tetap Rp. 200.000 Sumber: Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, 2008a