MODIFIKASI PATI GARUT (Maranta arundinaceae L.) DENGAN METODE DEBRANCHING, SIKLUS AUTOCLAVING-COOLING, DAN HEAT MOISTURE TREATMENT (HMT) UNTUK MENGHASILKAN

PATI RESISTEN TIPE III (RS3)

CHAIRUL ANAND

ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Modifikasi Pati Garut (Maranta arundinaceae L.) dengan Metode Debranching, Siklus Autoclaving-Cooling, dan Heat Moisture Treatment (HMT) untuk Menghasilkan Pati Resisten Tipe III (RS3) adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing skripsi dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

ABSTRAK

CHAIRUL ANAND. Modifikasi Pati Garut (Maranta arundinaceae L.) dengan Metode Debranching, Siklus Autoclaving-Cooling, dan Heat Moisture Treatment (HMT) untuk Menghasilkan Pati Resisten Tipe III (RS3). Dibimbing oleh DIDAH NUR FARIDAH.

Pati resisten (RS) merupakan pati yang tidak dapat dicerna di dalam usus halus manusia tetapi dapat difermentasi oleh mikroflora di dalam usus besar dan memberikan efek positif bagi kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari efek perlakuan modifikasi dengan metode debranching dan 3 siklus autoclaving-cooling (D-AC), serta kombinasinya dengan proses Heat Moisture Treatment (D-AC-HMT) dalam meningkatkan RS tipe 3 (RS3) pada pati garut. RS3 merupakan tipe pati resisten hasil modifikasi secara fisik (retrogradasi) dan paling banyak digunakan sebagai bahan baku pangan fungsional. Modifikasi pati garut pada penelitian sebelumnya telah meningkatkan kadar RS dari 2.15% (native) menjadi 3.60% (hidrolisis asam/HA), 13.88% (AC), 19.90% (HA-AC). Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah debranching menggunakan enzim pullulanase (konsentrasi 10.4 U/g pati pada suhu 50 oC selama 24 jam inkubasi) dikombinasikan siklus autoclaving-cooling pada pati garut (diautoklaf pada suhu 121 oC selama 15 menit, didinginkan pada suhu 4 oC selama 24 jam) dengan total sebanyak 3 siklus (D-AC). Pati garut termodifikasi D-AC dilanjutkan dengan proses HMT selama 15 menit (D-AC-HMT15’) dan 60 menit (D -AC-HMT60’). Kombinasi perlakuan modifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini telah berhasil meningkatkan kadar RS dari 35.47% AC) menjadi 46.53% (D-AC-HMT15’) dan 47.91% (D-AC-HMT60’). Jumlah kadar amilosa juga meningkat dari 50.54% (D-AC) menjadi 55.64% (D-AC-HMT60’). Sementara itu, daya cerna pati, total pati, dan kadar gula pereduksi menurun secara berturut-turut dari 45.91%, 65.05%, dan 15.85% (D-AC) menjadi 31.43%, 57.10%, dan 8.90% (D-AC-HMT60’). Kombinasi dari perlakuan-perlakuan tersebut terbukti dapat meningkatkan RS3 pada pati garut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya untuk membuat produk-produk berbahan dasar pati termodifikasi sebagai pangan fungsional.

ABSTRACT

CHAIRUL ANAND. Arrowroot (Maranta arundinaceae L.) Starch Modification with Debranching Method, Autoclaving-Cooling Cycle and Heat Moisture Treatment (HMT) to Produce Resistant Starch Type III (RS3). Supervised by DIDAH NUR FARIDAH.

Resistant starch (RS) is type of starch that can not be digested in the human small intestine but can be fermented by microflora in colon and has positive effect to health. The objective of this research was to study the effect of modification treatment with debranching method and 3 cycles of autoclaving-cooling (D-AC), as well as its combination with the Heat Moisture Treatment (D-AC-HMT) in improving the RS type 3 on arrowroot starch. RS3 is type of resistant starch resulted from physical modification (retrogradation) and the most widely used as raw material of functional food. Arrowroot starch modification on previous research had increased the level of RS from 2.15% (native) to 3.60% (acid hydrolysis / HA), 13.88% (AC), 19.90% (HA-AC). The method used in this research was debranching by pullulanase enzyme (concentration of 10.4 U / g starch at temperature of 50° C for 24 hours incubation) combined with cycle of autoclaving-cooling in arrowroot starch (autoclaved at 121 ° C for 15 minutes, cooled to temperature of 4 ° C for 24 hours) with total of 3 cycles (D-AC). D-AC modified arrowroot starch proceed with HMT for 15 minutes (D-AC-HMT15 ') and 60 minutes (D-AC-HMT60'). Combination of modification treatment performed in this research has been successful in increasing the level of RS from 35.47% (D-AC) to 46.53% (D-AC-HMT15 ') and 47.91% (D-AC-HMT60'). The amylose content also increased from 50.54% (D-AC) to 55.64% (D-AC-HMT60'). Meanwhile, the digestibility of starch, total starch and reducing sugar levels decreased respectively from 45.91%, 65.05%, and 15.85% (D-AC) to 31.43%, 57.10%, and 8.90% (D-AC- HMT60 '). The combination of these treatments has been proven to increase RS3 on arrowroot starch. Result of this study is expected to support further research to make products made from modified starch as a functional food.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian

pada

Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan

MODIFIKASI PATI GARUT (Maranta arundinaceae L.) DENGAN METODE DEBRANCHING, SIKLUS AUTOCLAVING-COOLING, DAN HEAT MOISTURE TREATMENT (HMT) UNTUK MENGHASILKAN

PATI RESISTEN TIPE III (RS3)

CHAIRUL ANAND

ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan September 2014 ini ialah modifikasi pati garut, dengan judul Modifikasi Pati Garut (Maranta arundinaceae L.) dengan Metode Debranching, Siklus Autoclaving-Cooling, dan Heat Moisture Treatment (HMT) untuk Menghasilkan Pati Resisten Tipe III (RS3).

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr Didah Nur Faridah, S.TP, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan selalu memberikan ilmu serta masukan yang berharga kepada penulis selama studi, penyelesaian penelitian, sampai penyusunan skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Sukarno, M.Sc dan Faleh Setia Budi, ST, MT selaku dosen penguji yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk menguji penulis dalam ujian akhir. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada DIKTI melalui BOPTN 2014-2015 yang telah memberikan dana pada penelitian ini sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Mbak Rini Kesenja selaku teknisi Laboratorium Biokimia Pangan, Pak Yahya selaku teknisi Laboratorium Kimia Pangan, dan Mbak Nurul selaku teknisi Laboratorium Mikrobiologi Pangan atas segala bantuan kepada penulis selama pelaksanaan penelitian serta rekan Fitria Slameut dan Fathma Syahbanu atas kerjasama dan bantuan selama penelitian. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada mamah, papah, kakak, dan adik serta seluruh keluarga, atas segala doa, dukungan dan kasih sayangnya.Tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada Kak Ratna Sari dan Kak Mutiara Pratiwi, serta semua teman-teman ITP 48 tercinta khususnya sahabat GCS yaitu Steven, Tasha, Luni, Eka, Intan, Nicky, Tassa, Winda, dan Olivia yang telah banyak membantu dan mendukung penulis menyelesaikan penelitian.

Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bogor, Agustus 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 4

TINJAUAN PUSTAKA 4

Umbi Garut (Maranta arundinaceae L.) 4

Pati Garut 5

Pati Resisten 6

Perlakuan Pemanasan-Pendinginan (Autoclaving-Cooling) 7

Perlakuan Debranching oleh Enzim Pullulanase 8

Perlakuan Heat Moisture Treatment (HMT) 8

METODE 9

Bahan 9

Alat 9

Metodologi Penelitian 10

HASIL DAN PEMBAHASAN 18

Efek Modifikasi Pati Garut terhadap Peningkatan Kadar Pati Resisten 18 Efek Modifikasi Pati Garut terhadap Penurunan Daya Cerna Pati 23 Efek Modifikasi Pati Garut terhadap Kadar Gula Pereduksi 24 Efek Modifikasi Pati Garut terhadap Total Pati, Amilosa, dan Amilopektin 25 Hubungan antara Kadar Pati Resisten, Daya Cerna Pati, Gula Pereduksi,

Amilosa, dan Total Pati 28

SIMPULAN DAN SARAN 37

Simpulan 37

Saran 38

DAFTAR PUSTAKA 38

RIWAYAT HIDUP 49

DAFTAR TABEL

1 Komposisi zat gizi dan kimiawi umbi garut kultivar Creole dan Banana

(per 100 g umbi) 5

2 Kadar pati resisten pada pati garut alami dan termodifikasi 21 3 Peningkatan kadar RS3 pada berbagai jenis pati akibat berbagai

perlakuan modifikasi 22

4 Daya cerna pati pada pati garut alami dan termodifikasi 24 5 Kadar gula pereduksi pada pati garut alami dan termodifikasi 25 6 Kadar total pati pada pati garut alami dan termodifikasi 26 7 Kadar amilosa pada pati garut alami dan termodifikasi 28 8 Perbandingan kadar total pati, amilosa, dan amilopektin serta

penurunan kadar total pati 30

9 Komposisi kimia pati garut alami (native) dan termodifikasi 35

DAFTAR GAMBAR

1 Umbi garut sebelum dan sesudah dikupas 4

2 Tahapan penelitian dalam proses modifikasi pati garut dan

karakterisasinya 10

3 Diagram alir perlakuan modifikasi kombinasi metode debranching dan

3 siklus autoclaving-cooling 12

4 Diagram alir perlakuan modifikasi kombinasi metode debranching, 3

siklus autoclaving-cooling, dan HMT 13

5 Histogram kadar pati resisten 20

6 Histogram daya cerna pati 23

7 Histogram kadar gula pereduksi 25

8 Histogram kadar total Pati 26

9 Histogram kadar amilosa 27

10 Pemotongan ikatan -1,6 pada titik percabangan molekul amilopektin

oleh enzim pullulanase 29

11 Struktur granula pati berdasarkan model “Blocklet” 31 12 Analisis korelasi antara kadar amilosa terhadap kadar pati resisten 34 13 Analisis korelasi antara kadar pati resisten terhadap kadar total pati dan

daya cerna pati 34

14 Perubahan warna pati garut termodifikasi D-AC-HMT menjadi

kecoklatan 36

15 Analisis korelasi antara kadar gula pereduksi terhadap kadar pati resisten pada pati garut termodifikasi AC, HMT, AC-HMT, dan D-AC 37 16 Analisis korelasi antara kadar total pati terhadap kadar gula pereduksi

DAFTAR LAMPIRAN

1 Analisis sidik ragam (ANOVA) kadar pati resisten, daya cerna pati, kadar gula pereduksi, kadar total pati, dan kadar amilosa pada pati garut

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pangan fungsional adalah pangan yang memberikan efek yang menguntungkan bagi kesehatan disamping memenuhi kebutuhan nutrisi dasar. Pangan fungsional saat ini menjadi sangat populer setelah berbagai penelitian menunjukkan adanya peranan dari bahan-bahan tertentu yang mempunyai fungsi fisiologis untuk kesehatan sehingga diet pangan fungsional dapat mencegah berbagai macam penyakit degeneratif (Marsono 2013; Khalid et al. 2015). Pati resisten atau Resistant Starch (RS) adalah salah satu ingredien bahan pangan yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan pangan fungsional karena mempunyai fungsi fisiologis tertentu bagi kesehatan tubuh.

Pati resisten memiliki karakteristik yang hampir sama dengan serat pangan, yaitu sifatnya yang tahan terhadap hidrolisis enzim pencernaan dan tidak dapat tercerna dalam usus halus tetapi dapat terfermentasi oleh mikroflora di dalam kolon menghasilkan asam lemak rantai pendek yang bermanfaat bagi kesehatan (Nugent 2005). Pati resisten dapat mencegah timbulnya berbagai macam penyakit seperti mencegah kanker kolon serta mempunyai efek hipoglikemik dan hipokolesterolemik, mengurangi risiko pembentukan batu empedu, menghambat akumulasi lemak, meningkatkan absorpsi mineral (Sajilata et al. 2006), serta berperan sebagai prebiotik. Pati resisten memiliki kalori rendah yaitu sebesar 11.7 KJ/g RS (Bauer et al. 2005) atau secara teori nilai kalorinya sebesar 1.9 Kkal/g sehingga dapat dijadikan sebagai ingredien untuk fortifikasi pangan rendah kalori (Taggart 2004).

Pati resisten (RS) dapat dikelompokkan menjadi lima tipe, yaitu pati resisten yang secara fisik terperangkap dalam sel-sel tanaman dan matriks bahan pangan (RS1), pati resisten yang secara alami sangat tahan terhadap pencernaan oleh enzim α-amilase (RS2), pati resisten yang dimodifikasi secara fisik (RS3), pati resisten yang dimodifikasi secara kimia (RS4) (Champ 2004; Liu 2005) dan pati resisten yangdiperoleh akibat terjadinya pembentukan kompleks single-helix antara lipid dan amilosa (RS5) (Ratnayake dan Jackson 2008; Sanz et al. 2009; Fuentes-Zaragoza et al. 2010; Ai et al. 2013).Di antara kelima jenis pati resisten tersebut, pati resisten tipe III (RS3) merupakan tipe pati resisten yang paling banyak digunakan sebagai ingredien dalam bahan pangan (Htoon et al. 2008).

2

teretrogradasi akan tetapi memerlukan waktu yang lama. Amilosa memiliki struktur yang lurus sehingga akan mempermudah proses retrogradasi, sedangkan amilopektin memiliki banyak rantai cabang sehingga sulit mengalami retrogradasi karena terhalangi oleh rantai cabangnya (Huang and Rooney 2001).

Pati akan lebih mudah mengalami retrogradasi dalam bentuk molekul amilosa rantai pendek dengan derajat polimerisasi (DP) berkisar 10-35. Nilai DP sekitar 10-35 adalah nilai yang cukup optimal untuk meningkatkan kadar pati resisten (Schmiedl et al. 2000). Semakin banyak jumlah fraksi amilosa rantai pendek maka semakin besar peluang terbentuknya pati yang teretrogradasi dan sebagai akibatnya semakin besar pula kadar resistensinya. Peningkatan fraksi amilosa rantai pendek yang berperan dalam pembentukan RS3 dapat dihasilkan melalui proses hidrolisis asam secara lambat (lintnerization) atau proses hidrolisis secara enzimatis (debranching) sehingga dihasilkan DP (derajat plomerisasi) antara 10-35 yang cukup optimal untuk meningkatkan kadar RS3 (Lehmann et al. 2003). Hidrolisis secara enzimatis dapat dilakukan secara spesifik dengan memotong ikatan glikosidik pada titik percabangan ,1-6 pada rantai amilopektin (debranching), yaitu dengan menggunakan enzim pullulanase.

Pati garut yang diekstrak dari umbi garut, sangat berpotensi sebagai sumber bahan baku untuk menghasilkan pati resisten tipe III (RS3) dalam jumlah yang tinggi. Hasil pengamatan dengan menggunakan difraksi sinar X menunjukkan bahwa pati garut memiliki tipe kristalin A dengan karakteristik rantai amilopektin pati garut memiliki derajat polimerisasi (DP) berkisar 9-30 dalam jumlah yang tinggi (96,0%) (Srichuwong 2006; Faridah et al. 2014). Selain itu, jumlah rantai

per klaster pada molekul amilopektin relatif lebih banyak dengan proporsi rantai cabang yang berukuran pendek lebih tinggi (Hizukuri et al. 1983) bila dibandingkan dengan tipe kristalin B (Takeda et al. 2003). Struktur pati garut tersebut sangat mendukung dalam pembentukan RS3 apabila pati garut tersebut dihidrolisis oleh enzim pullulanase (debranching) sehingga terjadi peningkatan jumlah fraksi amilosa rantai pendek. Amilosa rantai pendek ini yang kemudian akan teretrogradasi pada saat dilakukan siklus autoclaving-cooling yang akan menghasilkan RS3.

Selain dengan perlakuan debranching dan siklus autoclaving-cooling, peningkatan kadar pati resisten dapat dilakukan menggunakan metode Heat Moisture Treatment (HMT). HMT merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kadar pati resisten (Li et al 2011; Guzel dan Sayar 2010; Chung et al 2009). Prinsip metodeHMT yaitu menggunakan kombinasi kandungan air dan suhu tertentu untuk memodifikasi pati. Proses HMT melibatkan pemanasan pati pada suhu tinggi di atas suhu gelatinisasi dalam kondisi semi kering, yaitu tingkat kadar air yang lebih rendah dari kondisi yang disyaratkan untuk terjadinya proses gelatinisasi (Collado et al. 2001). Sifat resistensi pati berhubungan dengan pembentukan kristalit pada granula pati. Metode HMT dapat menyempurnakan kristalinitas pada granula pati sehingga pati menjadi lebih sulit dicerna sehingga terjadi peningkatan kadar pati resisten (Chung et al.2009).

3 pullulanase disertai siklus autoclaving-cooling (D-AC), 2) kombinasi debranching yang disertai siklus autoclaving-cooling dan proses HMT selama 15 menit (D-AC-HMT15’) dan 60 menit (D-AC-HMT60’). Penelitian ini penting untuk dilakukan melihat potensi pati garut, khususnya yang berhubungan dengan sifat fungsionalnya serta besarnya potensi peningkatan kadar pati resisten melalui teknologi kombinasi modifikasi pati garut untuk dijadikan ingredien pangan fungsional.

Perumusan Masalah

Pati garut berpotensi dijadikan bahan baku untuk menghasilkan RS3. Secara alami, pati garut memiliki kadar pati resisten yang rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan pati resisten adalah dengan proses retrogradasi pati yang dapat menghasilkan RS3. Retrogradasi pati dapat dilakukan dengan proses pemanasan suhu tinggi dan pendinginan secara berulang atau disebut siklus autoclaving-cooling. Pati lebih mudah teretrogradasi dalam bentuk molekul amilosa dengan derajat polimerasi (DP) berkisar 10-35. Semakin banyak jumlah fraksi amilosa rantai pendek maka peluang terbentuknya pati yang teretrogradasi semakin meningkat. Dengan kata lain, kadar RS3 secara proporsional berbanding lurus dengan kandungan amilosa dalam bahan pangan. Peningkatan fraksi amilosa rantai pendek yang berperan dalam pembentukan RS3 dapat dihasilkan melaluihidrolisis secara enzimatis. Hidrolisis secara enzimatis dapat dilakukan secara spesifik dengan memotong ikatan glikosidik pada titik percabangan α-1,6 dari molekul amilopektin (debranching), yaitu dengan menggunakan enzim pullulanase sehingga dihasilkan amilosa rantai pendek. Perlakuan dengan metode Heat Moisture Treatment (HMT) juga dapat meningkatkan RS3 karena pada proses tersebut dapat lebih menyempurnakan pembentukan daerah kristalin pati. Dengan adanya kombinasi secara enzimatis (debranching), autoclaving-cooling, dan HMT diharapkan jumlah fraksi amilosa rantai pendek bertambah sehingga jumlah pati yang mengalami retrogradasi meningkat serta terjadi pembentukan kristalin yang lebih sempurna, dan sebagai akibatnya terjadi peningkatan kadar RS3.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mempelajari perubahan karakteristik kimiapati garut hasil modifikasi dengan metode debranching, siklus autoclaving-cooling, dan HMT (Heat Moisture Treatment) untuk pengembangan RS sebagai ingredien pangan fungsional.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Melakukan karakterisasi sifat kimia pada pati garut alami dan termodifikasi yang meliputi kadar air, kadar protein (khusus pati garut termodifikasi D-AC), kadar pati resisten, daya cerna pati, kadar total pati, kadar gula pereduksi, dan kadar amilosa.

4

yang dihasilkan dari perlakuan modifikasi dengan kombinasi debranching, siklus autoclaving-cooling, dan HMT.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan informasi ilmiah tentang modifikasi pati garut dengan metode hidrolisis enzimatis (debranching), siklus autoclaving-cooling dan Heat Moisture Treatment (HMT) yang dapat meningkatkan kadar pati resistennya (RS3). Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung dilakukannya penelitian aplikasi RS3 dari pati garut termodifikasi pada berbagai sistem pangan sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan pangan fungsional yang bermanfaat untuk kesehatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Umbi Garut (Maranta arundinaceae L.)

Tanaman garut merupakan tanaman umbi-umbian. Tanaman ini termasuk dalam famili Marantaceae, genus Maranta dan spesies Marantaarundiacea L. Garut dikenal dengan nama arrowroot, West Indianarrowroot dan St. Vincent arrowroot. Garut merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang kemudian menyebar luas ke negara-negara iklim tropis seperti Indonesia, India,Sri Langka, dan Filipina. Di Indonesia, tanaman garut banyak ditemukan di Sumatra, Nias, Jawa, Madura dan Bali (Lingga et al. 1986). Di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan nama yang berbeda-beda pada tiap daerah. Di Jawa Tengah, garut disebut dengan angkrik, arus, erus, dan garut, di Jawa Barat dikenal dengan nama patat dan sagu, dan di Madura dinamakan arut, larut, atau selarut. Tanaman ini dapat tumbuh pada ketinggian 0-900 m dpl dan tumbuh baik pada ketinggian 60-90 m dpl pada tempat-tempat dengan tanah lembab yang terlindung dari sinar matahari langsung (Sastrapradja et al. 1977). Visualisasi umbi garut dapat dilihat pada Gambar 1.

(a) (b)

5 Garut memiliki dua kultivar penting, yaitu Creole dan Banana (Kay 1973; Villamajor dan Jurkema 1996). Kedua jenis kultivar tersebut memiliki umbi yang berwarna putih meskipun karakteristiknya berbeda satu dengan yang lain. Creole memiliki rimpang yang panjang dan langsing, lebih menyebar dan menembus masuk ke dalam tanah, lebih berserat, tumbuh bergerombol dekat permukaan tanah, lebih mudah dipanen dan diolah untuk diambil patinya. Setelah dipanen Creole mempunyai daya tahan selama 3 hari sebelum dilakukan pengolahan. Umbi kultivar Creole kurus, tetapi kandungan pati dan seratnya lebih tinggi (Kay 1973). Kultivar Banana mempunyai rimpang yang lebih pendek dan gemuk. Tumbuh dengan tandan terbuka pada permukaan tanah, sehingga 3 lebih mudah dipanen. Daya tahannya lebih rendah dari Creole, yaitu hanya 48 jam setelah panen, sehingga harus segera diolah. Umbi kultivar Banana lebih gemuk, pendek dan memiliki kandungan protein dan air yag lebih tinggi dibandingkan dengan kultivar Creole (Kay 1973).

Komposisi zat gizi masing-masing kultivar berbeda-beda. Kandungan zat gizi ini juga dipengaruhi oleh umur tanam dan keadaan tempat tumbuhnya (Lingga et al. 1986). Terdapat perbedaan dalam jumlah pati dan serat diantara dua kultivar garut, yakni jenis Creole memiliki kadar pati dan serat yang lebih tinggi dibanding jenis Banana (Kay 1973). Komposisi zat gizi dan kimiawi umbi garut dapat dilihat pada Tabel 1.

Umbi garut mempunyai kegunaan cukup banyak antara lain sebagai bahan makanan dan ramuan obat-obatan. Umbi garut yang masih muda dapat digunakan sebagai makanan kecil dengan cara dikukus, direbus, atau dibakar terlebih dahulu. Umbi garut rasanya manis, tetapi bila sudah tua akan banyak seratnya. Umbi garut yang sudah tua banyak dijadikan tepung atau diambil patinya (Yustiareni 2000). Tabel 1 Komposisi zat gizi dan kimiawi umbi garut kultivar Creole dan Banana

(per 100 g umbi)

Keterangan : 1 Kadar dinyatakan dalam basis kering, kecuali kadar air dalam basis basah; 2Faridah et al. (2008); 3Kay (1973)

Pati Garut

Tanaman garut dibudidayakan terutama untuk diambil patinya. Pati merupakan salah satu karbohidrat primer dalam makanan dan sumber energi yang sangat penting bagi manusia (Lehmann dan Robin 2007; Juansang, Puttanlek, Rungsardthong, Puncha-arnon, dan Uttapap 2012; Xie dan Liu 2004). Secara umum, pati dapat diklasifikasikan menjadi pati yang dapat dicerna (digestible starch) dan tidak dapat dicerna (non-digestible starch) atau pati resisten. Pati yang

6

dapat dicerna (digestible starch) adalah pati yang dapat dipecah (dihidrolisis) menjadi glukosa oleh enzim di dalam saluran pencernaan. Pati yang dapat dicerna ini dapat dikategorikan lebih lanjut ke dalam kelompok pati yang dapat dicerna dengan cepat (rapidly digestible starch/RDS) dan pati yang dapat dicerna secara lambat (slowly digestible starch/SDS)(Liu 2005).Pati yang tidak dapat dicerna (resisten) merupakan pati yang tidak dapat dipecah atau tahan terhadap hidrolisis oleh enzim di dalam saluran pencernaan.

Pati garut mudah dicerna sehingga di beberapa tempat dimanfaatkan sebagai makanan bayi atau orang yang mengalami gangguan pencernaan. Pati garut juga digunakan sebagai bahan baku industri kosmetik, lem, alkohol, juga tablet yang diinginkan bersifat mudah larut (Kay 1973). Pati garut diperoleh dari rimpang garut yang telah berumur 8-12 bulan (Widowati et al. 2002). Sebagaimana sumber pati yang lain, pati garut tersimpan dalam bentuk granula pati yang berperan sebagai cadangan makanan. Tester dan Karkalas (2002) melaporkan bahwa granula pati garut berbentuk oval seperti granula pati sagu. Ada juga yang melaporkan bahwa granula pati garut berbentuk bulat (round) dan poligonal. Ukuran granula pati garut dilaporkan berbeda-beda oleh peneliti, yaitu 5-70.0 µm (Tester dan Karkalas 2002), 5-50.0 µm (Moorthy 2002), 22.3-26.7 µm (Perez dan Lares 2005), dan 20-42.2 µm (Srichuwong et al. 2005a).

Pati garut didapatkan melalui beberapa tahapan seperti proses pengupasan, pencucian, perendaman, ekstraksi, pengendapan, pengeringan,penggilingan, pengayakan (Lingga et al. 1986). Pati garut yang diekstraksi dengan cara basah dari umbi garut kultivar Creole mengandung kadar karbohidrat (by difference) yang tinggi, yaitu 98,74% (Faridah 2011). Kadar protein, lemak dan abu (mineral) dari pati garut yang diekstrak dengan cara basah juga relatif rendah dan hal ini menunjukkan bahwa proses ekstraksi cara basah yang digunakan dapat menghasilkan kandungan pati yang tinggi sehingga berpotensi untuk digunakan sebagai bahan baku RS3. Selain itu, kadar lemak yang rendah juga diharapkan selama proses pembuatan RS3, karena lemak dapat menghambat proses pembentukan RS3. Kandungan lemak yang tinggi dapat membentuk kompleks dengan amilosa sehingga terbentuk kompleks lemak amilosa (Faridah 2011).

Pati Resisten

Pati resisten merupakan jenis pati yang tidak tercerna dalam sistem pencernaan manusia (tahan terhadap hidrolisis enzim pencernaan amilase dan perlakuan pullulanase secara in vitro) (Nugent 2005) yang memiliki sifat fisiologis yang unik yang dapat digunakan untuk meningkatkan serat pangan dengan sedikit perubahan dari penampakan dan sifat organoleptiknya. Pati resisten sulit dicerna di usus halus sehingga pati ini memiliki sifat yang mirip seperti serat makanan yang langsung masuk ke usus besar dan dapat terfermentasi oleh mikroflora di dalam usus besar (Liu 2005) dan memberikan pengaruh positif terhadap koloni di dalam usus meningkatkan jumlah produksi bakteri baik (Fuentes-Zaragoza et al. 2010).

7 besar tanpa mengalami perubahan dan berkontribusi sebagai serat pangan. Selain memiliki efek hipoglikemik, pati resisten juga memiliki efek hipokolesterolemik, menghambat akumulasi lemak, dan mengurangi pembentukan batu empedu (Sajilata et al. 2006). Di dalam usus besar, Pati resisten difermentasi oleh mikloflora pada dinding kolon dan menghasilkan asam lemak rantai pendek (short chain fattyacid). Profil SCFA yang diperoleh dari pati resisten banyak mengandung asam asetat, asam propionat, dan asam butirat (Faridah 2011).

Karakteristik fisik dari pati resisten adalah memiliki daya ikat air yang rendah, sehingga pati resisten dapat dikatakan sebagai ingredien fungsional (Baixauli et al. 2008). Hal ini dikarenakan pati resisten tidak dapat berkompetisi dengan ingredien lain untuk memperoleh air, lebih mudah untuk diolah, dan tidak menyebabkan lengket (Faridah 2011), serta dapat meningkatkan mutu tekstur terhadap produk pangan akhir (Baixauli et al. 2008). Goni et al (1996) mengelompokkan bahan pangan berdasarkan kandungan pati resistennya dalam berat kering. Bahan pangan dengan kandungan pati resisten <1% termasuk golongan sangat rendah, 1-2,5% termasuk golongan rendah, 2,55% termasuk golongan sedang, 5-15% termasuk golongan tinggi dan >15% termasuk golongan sangat tinggi.

RS3 memiliki sifat yang stabil terhadap panas pada proses pengolahan sehingga baik digunakan sebagai bahan (ingridien) pada berbagai macam makanan konvensional. Produksi RS3 pada dasarnya melalui tiga tahapan proses yaitu pemutusan cabang (debranching), gelatinisasi, dan retrogradasi pati pada kondisi yang dioptimalkan yaitu suhu penyimpanan dan konsentrasi pati (Jacobash et al. 2006). Penelitian Aparicio-Saguillan et al. (2005) menunjukkan bahwa kadar pati resisten dapat ditingkatkan dengan hidrolisis asam dan atau penggunaan enzim (debranching) yang dikombinasikan dengan perlakuan siklus pemanasan-pendinginan.

PerlakuanPemanasan-Pendinginan (Autoclaving-Cooling)

Autoclaving-cooling adalah perlakuan fisik untuk memodifikasi pati alami menjadi pati resisten tipe III (RS3) (Zabar et al. 2008; Apriyadi 2009). Proses autoclaving-cooling merupakan kombinasi proses pemanasan menggunakan autoklaf yang mengakibatkan pati tergelatinisasi secara sempurna (fraksi amilosa keluar dari granula) dan proses penyimpanan suhu rendah yang mempercepat terjadinya retrogradasi pati (proses kristalisasi amilosa yang bertanggung jawab pada pembentukan RS3) (Liu 2005; Sajilata et al. 2006; Mun dan Shin 2006). Menurut Sajilata et al. (2006), perlakuan pemanasan dengan menggunakan metode autoclaving-cooling dapat meningkatkan produksi pati resisten hingga 9%.

8

Menurut Leong et al. (2007)proses autoclaving-cooling yang berulang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan penyusunan amilosa-amilosa dan amilosa-amilopektin dan peningkatan pembentukan kristalin yang lebih sempurna yang berakibat pada peningkatan kadar RS3. Menurut Faridah (2011) faktor lain yang berpengaruh terhadap pembentukan RS3 melalui proses autoclaving-cooling adalah konsentrasi pati dan suhu otoklaf, yaitu pembentukan RS3 yang paling optimum berlangsung bila konsentrasi suspensi pati dalam air sebesar 20% (b/b) (Vasanthan dan Bhatty 1998; Lehmann et al. 2002; Lehmann et al. 2003) dengan suhu otoklaf sebesar 1210C.

Perlakuan Debranching oleh Enzim Pullulanase

Debranching adalah pelepasan atau pemutusan cabang amilopektin oleh enzim pullulanase sehingga menghasilkan polimer glukosa rantai lurus yang merupakan amilosa dengan derajat polimerisasi (DP) lebih kecil (Nurhayati 2011). Pullulanase adalah eksoenzim yang mampu memutus ikatan -1,6 pada amilopektin. Enzim ini stabil terhadap panas dan bekerja pada rantai sisi cabang terluar dari dua atau lebih unit glukosa (Liu 2005).Enzim pullulanase (EC 3.2.1.4.1 atau pullulan 6-glucanohydrolase) merupakan enzim mikrobial yang dihasilkan dari Klebsiella pneumoniae (Faridah 2011). Enzim pullulanase akan bekerja dengan baik pada kondisi yang sesuai. Enzim ini bekerja secara optimum pada suhu 50 0C dan pada pH 5.2.

Metode debranching dengan menggunakan enzim pullulanase dapat mempengaruhi kadar RS3 pada berbagai pati. Kadar RS3 dipengaruhi oleh konsentrasi enzim pullulanase dan waktu inkubasi selama proses debranching, serta suhu dan waktu pemanasan (autoclaving) dan pendinginan (cooling) setelah proses debranching (Faridah 2011). Semakin tinggi konsentrasi enzim dan semakin lama waktu inkubasi maka proses hidrolisis amilopektin semakin banyak sehingga dihasilkan amilosa rantai pendek yang dapat memperbanyak peluang terbentuknya RS3. Untuk menghasilkan pati resisten tipe III (RS3), umumnya menggunakan enzim pullulanase tipe I. Hal ini disebabkan oleh enzim pullulanase tipe I bekerja dengan cara memutuskan ikatan ,1-6 di pullulan dan ikatan ,1-6 dalam substrat bercabang dan linier sehingga menghasilkan molekul amilosa rantai pendek dengan derajat polimerisasi (DP) berkisar 10-35.

Perlakuan Heat Moisture Treatment (HMT)

9 selama 15 menit sampai 16 jam (Collado 2001; Arns et al. 2014; Hoover 2010;

Zavareze dan Dias 2011). Pada kadar air rendah, pergerakan air diantara struktur molekul pati menjadi lebih lemah sehingga struktur pati menjadi kurang fleksibel dan enzim menjadi lebih sulit menyerang struktur pati tersebut (Li dan Gao 2011). Metode HMT dapat mengubah karakteristik gelatinisasi pati yaitu meningkatkan kecenderungan pati untuk mengalami retrogradasi.

Perlakuan HMT akan memberikan efek perubahan yang berbeda tergantung pada sumber pati dan kondisi proses yang diterapkan (Olayinka et al. 2008). Proses HMT juga dapat meningkatkan asosiasi rantai pati antara amilosa-amilosa dan amilosa-amilopektin pada area amorphous, memisahkan fraksi amilosa dan amilopektin, meningkatkan kekompakan material di dalam granula akibat adanya tekanan dan interaksi serta mengubah derajat kritalinitas pati. Pemanasan pada tahap HMT bertujuan untuk pembentukkan ulang ikatan-ikatan yang ada dalam granula pati, degradasi molekul amilopektin, peningkatan interaksi antar molekul di dalam granula, serta perubahan interaksi antara daerah amorphous dan kristalit (Adebowale et al. 2005; Lorlowhakarn dan Naivikul 2006; Lawal dan Adebowale 2005). Pembentukan ulang ikatan-ikatan yang ada dalam granula pati ini menyebabkan sejumlah besar fraksi amilosa rantai pendek akan membentuk struktur double helix yang lebih banyak terutama di daerah amorphous granula pati, sehingga dapat menghasilkan struktur yang lebih rapat dan kompak (Ji et al 2015, Lawal dan Adebowale 2005; Watcharatewinkul et al. 2009).

METODE

Bahan

Bahan yang akan digunakan adalah garut dari Kelompok Wanita Tani (KWT) Yogyakarta. Bahan kimia untuk analisis H2SO4, HCl, Na2HPO4, NaH2PO4, NaOH, enzim amiloglukosidase (Sigma A-9913), KOH, enzim pepsin (Sigma P-7000), enzim pullulanase (Sigma P-2986), akuades, KCl, I2, KI, asam asetat glasial, natrium asetat, asam dimetilsalisilat (DNS), enzim α-amilase (Fluca), pati murni (E Merck), maltosa murni(E Merck), fenol, glukosa, kertas saring, padatan ferri-amonium sulfat, K4Fe(CN)6 (potasium ferrisianida), Na2CO3, NaHCO3, dan aluminium foil, serta bahan-bahan kimia lain untuk uji proksimat (analisis kadar protein).

Alat

10

Metodologi Penelitian

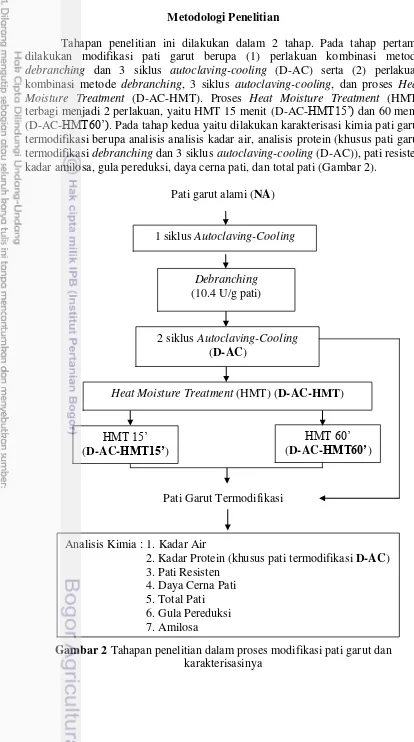

Tahapan penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama dilakukan modifikasi pati garut berupa (1) perlakuan kombinasi metode debranching dan 3 siklus autoclaving-cooling (D-AC) serta (2) perlakuan kombinasi metode debranching, 3 siklus autoclaving-cooling, dan proses Heat Moisture Treatment (D-AC-HMT). Proses Heat Moisture Treatment (HMT) terbagi menjadi 2 perlakuan, yaitu HMT 15 menit (D-AC-HMT15’) dan 60 menit (D-AC-HMT60’). Pada tahap kedua yaitu dilakukan karakterisasi kimia pati garut termodifikasi berupa analisis analisis kadar air, analisis protein (khusus pati garut termodifikasi debranching dan 3 siklus autoclaving-cooling (D-AC)), pati resisten, kadar amilosa, gula pereduksi, daya cerna pati, dan total pati (Gambar 2).

Pati garut alami (NA)

Pati Garut Termodifikasi

Gambar 2 Tahapan penelitian dalam proses modifikasi pati garut dan karakterisasinya

Analisis Kimia : 1. Kadar Air

2. Kadar Protein (khusus pati termodifikasi D-AC) 3. Pati Resisten

4. Daya Cerna Pati 5. Total Pati 6. Gula Pereduksi 7. Amilosa

HMT 60’ (D-AC-HMT60’) 2 siklus Autoclaving-Cooling

(D-AC)

Heat Moisture Treatment (HMT) (D-AC-HMT)

HMT 15’ (D-AC-HMT15’)

Debranching (10.4 U/g pati)

11 Tahap I : Perlakuan Modifikasi Pati Garut

1. Modifikasi Pati Garut dengan Perlakuan Kombinasi Metode Debranching dan 3 Siklus Autoclaving-Cooling (D-AC) (Faridah 2011)

Sebanyak 100 gram pati garut disuspensikan (20 % b/v) menggunakan air deionisasi lalu diberikan pemanasan awal 80oC selama 5 menit. Sampel kemudian diautoclaving-cooling (AC) dengan cara dipanaskan di dalam otoklaf 1210C selama 15 menit kemudian didinginkan selama 1 jam pada suhu ruang dan selanjutnya disimpan dalam refrigerator 4 0C selama 24 jam. Sampel yang telah diberi perlakuan 1 siklus AC kemudian diatur suhunya pada 50oC dan ditambahkan buffer asetat pH 5.2 serta larutan enzim (campuran buffer asetat pH 5.2 dan enzim pullulanase pada konsentrasi 10.4 U/g pati (aktivitas enzim pullulanase pada label : 400 U/ml)) dengan rasio 1:1 sampai diperoleh konsentrasinya 10 % b/v. Sampel selanjutnya diinkubasikan selama 24 jam pada suhu 50oC dalam penangas bergoyang. Sampel kemudian di AC (121oC 15’, 4oC 24 jam) lagi sebanyak 2 siklus (total 3 siklus AC). Sampel dikeringkan dengan menggunakan freeze dry. Sampel yang sudah kering digiling dan diayak 80 mesh serta dikemas dalam kantung plastik. Sampel disimpan pada suhu -18oC sebelum digunakan (Gambar 3)

2. Modifikasi Pati Garut dengan Perlakuan Kombinasi Metode Debranching, 3 Siklus Autoclaving-Cooling, dan Proses Heat Moisture Treatment (D-AC-HMT)

Sampel pati garut dimodifikasi dengan metode debranching dan 3 siklus autoclaving-cooling (D-AC) seperti tahapan di atas kemudian sampel hasil modifikasi tersebut dilanjutkan dengan proses HMT dengan 2 perlakuan yaitu HMT 15 menit (autoklaf selama 15’) dan HMT 60 menit (autoklaf selama 60’). Proses HMT dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : Sebanyak 20.0 g pati garut termodifikasi D-AC diatur kadar airnya hingga mencapai 20% dengan menyemprotkan akuades. Jumlah akuades ditentukan berdasarkan kesetimbangan massa. Formulasi perhitungan kesetimbangan massa sebagai berikut.

(100% - KA1) x BP1= (100% - KA2) x BP2 Keterangan :

KA1 = kadar air kondisi awal (%bb)

KA2 = kadar air pati yang diinginkan (%bb) BP1 = bobot pati pada kondisi awal

BP2 = bobot pati setelah mencapai KA1

12

Pati garut alami (NA)

Sampel Pati garut termodifikasi(D-AC)

Gambar 3 Diagram alir perlakuan modifikasi kombinasi metode debranching dan 3 siklus autoclaving-cooling

Suspensikan ke dalam air (20% b/v)

Pemanasan awal hingga homogen dan mengental (80 0C)

Diautoklaf selaama 15 menit, 121 0C

Dinginkan pada suhu ruang, 1 jam

Disimpan pada suhu 4 0C selama 24 jam

1 siklus AC

Pengaturan suhu 50 0C

Debranching

(Penambahan buffer asetat + larutan enzim (campuran enzim pullulanase (10.4 U/g pati) dan buffer asetat, ratio 1:1) s.d kons 10% b/v

Sampel diikubasikan dalam waterbatch shaker selama 24 jam, T = 500C, pH 5.2

AC lagi sebanyak 2 siklus

Dikeringkan (freeze dry), digiling, diayak 80 mesh, dan dikemas

13 Pati garut termodifikasi (D-AC)

Pati termodifikasi (D-AC-HMT15’ dan D-AC-HMT60’)

Gambar 4 Diagram alir perlakuan modifikasi kombinasi metode debranching, 3 siklus autoclaving-cooling, dan HMT

Tahap II : Analisis Kimia

Analisis Kadar Air (925.10 AOAC 2012)

Kadar air sampel pati garut dianalisis dengan menggunakan metode gravimetri. Cawan aluminium dikeringkan dengan oven pada suhu 130 ± 3 °C selama 15 menit, kemudian didinginkan dalam desikator selama 10 menit. Cawanyang sudah kering ditimbang sebelum digunakan. Sekitar 2.0 g sampel pati garut ditimbang ke dalam cawan tersebut, kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 130 °C selama 1 jam, didinginkan dalam desikator dan ditimbang sampai beratnya konstan. Kadar air dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Kadar air (%bb) = {[a – (b – c)] / a } x 100

dengan : a = bobot sampel awal (g); b = bobot sampel dan cawan setelah dikeringkan (g); c = bobot cawan kosong (g).

Kadar Protein (960.52 AOAC 2012)

Kadar protein sampel pati garut dianalisis dengan menggunakan metode Kjeldahl. Sebanyak 100-250.0 mg sampel pati garut termodifikasi D-AC dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl kemudian ditambahkan dengan 1.9 ± 0.1 g K2SO4, 40.0 ± 10 mg HgO, 2.0 ± 0.1 mL H2SO4 pekat, dan 2-3 butir batu didih.

Disemprot aquades hingga kadar air 20%

Pati lembab diletakkan dalam plastik HDPE, diamkan selama semalam

Diautoklaf 121 0C selama 15 menit dan 60 menit

Dinginkan pada suhu ruang, 1 jam

Dikeringkan dengan tray dryer, 50 0C, 2 jam

14

Sampel dipanaskan dengan kenaikan suhu secara bertahap sampai mendidih selama 1-1.5 jam sampai diperoleh cairan jernih. Setelah didinginkan, isi labu dipindahkan ke dalam labu destilasi dengan dibilas menggunakan 1-2.0 mL air destilata sebanyak 5-6 kali. Air cucian dipindahkan kelabu destilasi kemudian ditambahkan dengan 8-10.0 mL larutan 60% NaOH - 5% Na2S2O3. Di tempat yang terpisah, 5.0 mL larutan H3BO3 dan 2-4 tetes indikator merah metil-biru metil dimasukkan ke dalam erlenmeryer. Labu erlenmeyer kemudian diletakkan di bawah kondensor dengan ujung kondensor terendam dibawah larutan H3BO3. Proses destilasi dilakukan sampai diperoleh sekitar 15.0 mL destilat.

Destilat yang diperoleh diencerkan sampai 50.0 mL dengan akuades, kemudian dititrasi dengan larutan HCl 0.02 N yang telah distandarisasi sampai terjadi perubahan warna menjadi abu-abu. Volume larutan HCl 0.02 N terstandar yang digunakan untuk titrasi dicatat. Tahap yang sama dilakukan untuk larutan blanko sehingga diperoleh volume larutan HCl 0.02 N untuk blanko. Kadar protein dihitung berdasarkan kadar nitrogen (%N) (persamaan 1). Kadar protein dihitung dalam basis basah (bb) dan basis kering (bk) dengan menggunakan faktor koreksi 6.25 sebagai berikut (persamaan 2 dan 3):

Kadar N (%) =(v1– v2) x NHCl x 14.007x 100 / w (1) dengan : v1= volume larutan HCl untuk sampel (mL); v2=volume larutan HCl untuk blanko (mL); NHCL= konsentrasi larutan HCl (0.02N), w=berat sampel (mg)

Kadar protein (%bb) = % N x faktor konversi (6.25) (2) Kadar protein (%bk) =kadar protein (%bb) x 100 / (100 – kadar air) (3) Analisis Pati Resisten (Goñi et al. 1996)

Kadar pati resisten sampel dianalisis dengan metode spektroskopi yang mencakup tahapan pembuatan kurva standar glukosa dan analisis sampel sebagai berikut.

Pembuatan Kurva Standar Glukosa

Larutan glukosa murni (0.5 mL) yang masing-masing mengandung 0.0, 10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0 dan 80.0 µg larutan glukosa ditempatkan dalam tabung reaksi. Ke dalam masing-masing tabung reaksi tersebut ditambahkan 0.5mL fenol 5 %, kemudian diaduk menggunakan vorteks. Sebanyak 2.5 mL larutan H2SO4 pekat ditambahkan secara cepat ke dalam tabung reaksi tersebut. Larutan tersebut didiamkan selama 10 menit, kemudian diaduk lagi dengan vorteks. Sampel disimpan pada suhu ruang selama 20 menit sebelum diukur absorbansi dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 490 nm. Persamaan dan kurva standar larutan glukosa dibuat sebagai hubungan antara konsentrasi larutan glukosa (pada sumbu x) dan absorbansi (pada sumbu y).

Analisis Sampel

Sebanyak 50.0 mg sampel pati garut dimasukkan ke dalam tabung sentrifus, lalu ditambahkan 5.0 mL larutan buffer KCl-HCl pH 1.5 dan 0.1 mL pepsin (4000 U/10 mL buffer KCl-HCl). Setelah diaduk menggunakan vorteks, sampel diinkubasi pada suhu 40 0C selama 60 menit pada penangas bergoyang. Sampel kemudian didinginkan pada suhu ruang.

15 Sampel kemudian diaduk dengan vorteks dan diinkubasi pada suhu 37 0C selama 16 jam sambil terus digoyang. Setelah sampel disentrifus (15 menit, 3000 g), bagian residu diambil dan dicuci dengan 10.0 mL akuades. Proses sentrifusi diulang lagi dengan cara yang sama seperti di atas dan residunya kembali diambil dan dicuci.

Ke dalam residu sampel di atas ditambahkan 3.0 mL akuades dan 1.5 mL larutan KOH 4 M, lalu diaduk dengan menggunakan vorteks dan didiamkan selama 30 menit pada suhu ruang. Secara berturut-turut ke dalam sampel tersebut ditambahkan 2.75 mL 2 M HCl dan 1.5 mL buffer sodium asetat pH 4.75 dan 40 µl enzim amiloglukosidase. Sebelum diinkubasi dalam penangas air bergoyang (suhu 60 0C selama 45 menit), sampel diaduk menggunakan vorteks. Sampel kemudian disentrifus (15 menit, 3000 g), kemudian bagian supernatan diambil dan dimasukkan ke dalam labu takar. Bagian residu dicuci dengan 10 mL akuades, lalu disentrifus kembali. Bagian supernatan kemudian dicampurkan dengan supernatan sebelumnya. Sebanyak 25.0-1000.0 mL sampel diencerkan dengan akuades (tingkat pengenceran tergantung pada kandungan pati resisten dalam sampel). Kadar pati resisten (%bb) dihitung dengan mengalikan kadar glukosa dalam sampel dengan faktor 0.9.

Analisis Gula Pereduksi (Takeda et al. 1993)

Kadar gula pereduksi sampel dianalisis dengan metode Park-Johnson yang terdiri atas tahapan pembuatan kurva standar glukosa, persiapan sampel, dan analisis sampel sebagai berikut.

Pembuatan Kurva Standar Larutan Glukosa

Sebanyak 1.0 mL larutan glukosa murni yang masing-masing mengandung 0.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, dan 10.0 µg glukosa dalam tabung reaksi ditambahkan dengan 0.5 mL buffer sodium karbonat-sodium hidrogen karbonat dan 0.5 mL larutan potasium ferisianida. Sampel dipanaskan dalam air mendidih selama 15 menit kemudian didinginkan dalam air mengalir selama 10 menit. Selanjutnya 5.0 mL larutan ferri-amonium sulfat ditambahkan ke dalam sampel, kemudian diaduk menggunakan vorteks. Sampel diinkubasi pada suhu ruang selama 20 menit. Sampel diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 715 nm. Persamaan dan kurva standar larutan glukosa dibuat sebagai hubungan antara konsentrasi larutan glukosa (pada sumbu x) dan absorbansi (pada sumbu y).

Persiapan Sampel

Sebanyak 1.0 g sampel pati garut dimasukkan secara perlahan ke dalam 100.0 mL etanol 95 % dan dihomogenkan dengan menggunakan pengaduk magnetik. Suspensi pati tersebut kemudian disaring menggunakan kertas saring. Kertas yang berisi residu pati didiamkan semalam di dalam desikator. Setelah kering, pati yang terdapat dalam kertas saring diambil, lalu dihaluskan dengan mortar.

16

Analisis Sampel

Sebanyak 1.0 mL larutan pati garut dalam tabung reaksi ditambahkan dengan 0.5 mL buffer sodium karbonat-sodium hidrogen karbonat dan 0.5 mL larutan kalium ferisianida. Larutan dipanaskan dalam air mendidih selama 15 menit kemudian didinginkan dalam air mengalir selama 10 menit. Sebanyak 2.5 mL larutan feriamonium sulfat ditambahkan ke dalam larutan sampel kemudian diaduk dengan vorteks. Larutan sampel tersebut lalu diinkubasi pada suhu ruang selama 20 menit dan diukur nilai absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 715 nm. Gula pereduksi (dalam persen) ditentukan dengan menggunakan persamaan kurva standar larutan glukosa.

Analisis Daya Cerna Pati Secara In Vitro (Anderson et al. 2002)

Daya cerna pati in vitro dianalisis secara spektroskopi yang mencakup tahapan pembuatan kurva standar maltosa dan analisis sampel sebagai berikut. Pembuatan Kurva Standar Larutan Maltosa

Sebanyak 1.0 mL larutan maltosa standar yang mengandung 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, dan 1.0 mg maltosa dimasukkan ke dalam tabung reaksi bertutup, kemudian ditambahkan masing-masing 2.0 mL larutan dinitrosalisilat (DNS). Larutan dipanaskan dalam air mendidih selama 12 menit, lalu segera didinginkan dengan air mengalir. Ke dalam larutan tersebut ditambahkan 10 mL akuades, kemudian diaduk hingga homogen dengan menggunakan vorteks. Sampel diukur absorbansinya dengan spektrotometer UV-Vis pada panjang gelombang 520 nm. Analisis Sampel

Sebanyak 1.0 g sampel pati garut atau 1.0 g sampel pati murni dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 mL, lalu ditambahkan dengan 100.0 mL akuades. Labu erlenmeyer ditutup dengan alumunium foil dan dipanaskan dalam penangas air hingga mencapai suhu 90 0C sambil terus diaduk, lalu didinginkan. Sebanyak 2.0 mL larutan sampel tersebut dipipet ke dalam tabung reaksi bertutup, lalu ditambahkan 3.0 mL akuades dan 5.0mL larutan buffer fosfat pH 7.0. Masing-masing sampel dibuat dua kali, yang salah satunya digunakan sebagai blanko. Tabung ditutup dan diinkubasikan pada suhu 37 0C selama 15 menit. Larutan sampel dan blanko diangkat dan ditambahkan 5.0 mL larutan enzim α-amilase (1 mg/mL dalam larutan buffer fosfat pH 7.0). Kedua tabung tersebut diinkubasi kembali selama 30 menit, lalu dipindahkan dalam tabung reaksi bertutup berisi 2.0 mL larutan DNS. Larutan dipanaskan dalam air mendidih selama 12 menit, lalu segera didinginkan dengan air mengalir. Sebanyak 10.0 mL akuades kemudian ditambahkan, lalu diaduk hingga homogen menggunakan vorteks. Larutan sampel dan blanko tersebut kemudian diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 520 nm. Daya cerna pati (dalam persen) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut

Daya cerna pati = [(A – a)/ (B – b)] x 100 A = kadar maltosa sampel

a = kadar maltosa blanko sampel B = kadar maltosa pati murni

17 Analisis Kadar Total Gula dan Pati (Dubois et al. 1956)

Kadar total gula dan pati sampel pati garut dianalisis dengan menggunakan metode fenol sulfat yang mencakup tahapan pembuatan kurva standar larutan glukosa, persiapan sampel, dan analisis sebagai berikut :

Pembuatan Kurva Standar Larutan Glukosa

Larutan glukosa murni (0.5 mL) yang masing-masing mengandung 0.0, 10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0 dan 80.0 µg larutan glukosa ditempatkan dalam tabung reaksi. Ke dalam masing-masing tabung reaksi tersebut ditambahkan 0.5 mL fenol 5 %, kemudian diaduk menggunakan vorteks. Sebanyak 2.5 mL larutan H2SO4 pekat ditambahkan secara cepat ke dalam tabung reaksi tersebut. Larutan tersebut didiamkan selama 10 menit, kemudian diaduk lagi dengan vorteks. Sampel disimpan pada suhu ruang selama 20 menit sebelum diukur absorbansi dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 490 nm. Persamaan dan kurva standar larutan glukosa dibuat sebagai hubungan antara konsentrasi larutan glukosa (pada sumbu x) dan absorbansi (pada sumbu y). Persiapan Sampel Analisis Kadar Pati

Sebanyak 1 g sampel pati garut dimasukkan secara perlahan ke dalam 100 mL etanol 95% dan dihomogenkan menggunakan pengaduk magnetik. Suspensi pati kemudian disaring menggunakan kertas saring. Kertas yang berisi residu pati didiamkan semalam dalam desikator. Residu pati ditimbang sehingga diketahui beratnya untuk menghitung pati pada sampel sebelum mengalami pencucian dengan etanol. Setelah pati kering, pati yang terdapat dalam kertas saring diambil, kemudian dihaluskan dengan mortar. Sebanyak 40 mg pati yang telah dihaluskan ditambah dengan 20 ml akuades, lalu diotoklaf pada suhu 105 0C selama 1 jam. Setelah diotoklaf, sampel didinginkan pada suhu kamar lalu diencerkan sebanyak 40 kali.

Analisis Sampel

Sebanyak 0.5 mL sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 0.5 mL fenol 5 % dan dihomogenkan menggunakan vorteks. Sebanyak 2.5 mL larutan H2SO4 pekat ditambahkan secara cepat ke dalam tabung reaksi. Larutan sampel kemudian didiamkan selama 10 menit pada suhu ruang, diaduk dengan vorteks dan didiamkan kembali selama 20 menit pada suhu ruang. Nilai absorbansi diukur dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 490 nm. Kadar total gula (%bb) diperoleh dari kurva standar, sedangkan kadar pati (%bb) dihitung dengan mengalikan kadar total gula dengan faktor 0,9.

Analisis Kadar Amilosa (IRRI 1978)

Kadar amilosa dianalisis dengan metode spektroskopi. Analisis kadar amilosa mencakup tahapan pembuatan kurva standar larutan amilosa dan analisis sampel sebagai berikut.

Pembuatan Kurva Standar Amilosa

18

tersebut dipipet 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan 5.0 mL untuk dipindahkan masing-masing ke dalam labu takar 100 mL. Ke dalam masing-masing labu takar tersebut kemudian ditambahkan 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, dan 1.0 mL larutan asam asetat 1 N. Sebanyak 2.0 mL larutan iod (0.2 g I2 dan 2.0 g KI yang dilarutkan dalam 100.0 mL air destilata) dipipet ke dalam setiap labu, lalu ditambahkan air destilata hingga tanda tera. Larutan dibiarkan selama 20 menit dan diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 625 nm. Persamaan dan kurva standar dibuat sebagai hubungan antara kadar amilosa (sumbu x) dan absorbansi (sumbu y).

Analisis Sampel

Sebanyak 100.0 mg sampel pati garut dimasukkan ke dalam labu takar 100 mL, kemudian ditambahkan 1.0 mL etanol 95 % dan 9.0 mL larutan NaOH 1 N. Labu takar ini lalu dipanaskan dalam penangas air pada suhu 95 ºC selama 10 menit. Setelah didinginkan, larutan gel pati ditambahkan air destilata sampai tanda tera dan dihomogenkan. Dari labu takar ini dipipet 5.0 mL larutan gel pati dan dipindahkan ke dalam labu takar 100 mL. Ke dalam labu takar tersebut kemudian ditambahkan 1.0 mL larutan asam asetat 1 N dan 2.0 mL larutan iod, lalu ditambah akuades hingga tanda tera. Larutan sampel ini dibiarkan selama 20menit pada suhu ruang sebelum diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 625 nm. Kadar amilosa (dalam persen) ditentukan dengan menggunakan persamaan kurva standar larutan amilosa.

Analisis Statistik

Analisis sidik ragam dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaaan di dalam variabel-variabel yang diuji dalam hal ini adalah karakteristik kimia terhadap perlakuan modifikasi pada pati garut. Apabila nilai signifikansi (α) yang dihasilkan dari output ANOVA menunjukkan nilai kurang dari 5% (0.05), maka ada perbedaan yang signifikan antar variabel yang diuji, dan sebaliknya. Αlfa (α) merupakan besarnya kesalahan (error) yang masih bisa diterima dalam pengujian. Setelah ditemukan adanya perbedaan yang signifikan, maka dilakukan uji lanjut Duncan. Output yang dihasilkan berupa subset-subset dimana sampel-sampel yang berada pada subset yang sama berarti tidak memiliki perbedaan yang signifikan, sedangkan sampel-sampel yang berada pada subset yang berbeda berarti memiliki perbedaan yang signifikan pada α = 0.05. Analisis sidik ragam ini menggunakan software SPSS 20.00.

HASIL DAN PEMBAHASAN

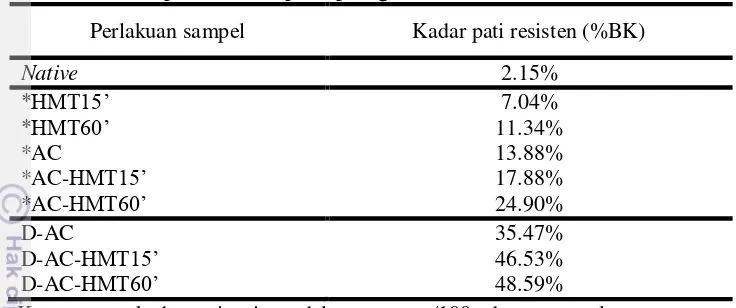

19 perlakuan berupa 3 siklus autoclaving-cooling (AC), proses HMT yang terdiri dari perlakuan HMT 15 menit (diautoklaf selama 15 menit) (HMT15’) dan HMT 60 menit (diautoklaf selama 60 menit) (HMT60’), dan kombinasi keduanya (AC-HMT15’ dan AC-HMT60’). Perlakuan-perlakuan modifikasi tersebut telah berhasil meningkatkan kadar pati resisten pada pati garut menjadi 24.90% (AC-HMT60’).

Perlakuan debranchingyang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan enzim pullulanase dengan konsentrasi 10.4 U/g pati pada suhu 50 0C selama 24 jam inkubasi yang dikombinasikan denganproses AC (autoklaf 121 0C selama 15 menit dan penyimpanan suhu rendah 4 0C selama 24 jam) sebanyak 3 siklus (D-AC). Konsentrasi enzim pullulanase serta waktu inkubasi tersebut dipilih berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faridah (2011) dalam menentukan kondisi metode debranching terbaik untuk menghasilkan kadar pati resisten tertinggi pada pati garut. Konsentrasi enzim pullulanase 10.4 U/g pati dengan waktu inkubasi 24 jam menghasilkan pati resisten tertinggi pada pati garut dibandingkan dengan konsentrasi lainnya.

Perlakuan debranching dilanjutkan proses AC dengan total 3 siklus AC yang dilakukan pada penelitian ini dapat meningkatkan pati resisten sebesar 16.5 kali lipat dibandingkan dengan pati garut alami (Gambar 5). Sesuai dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Gonzalez-Soto et al. (2007) terhadap pati pisang, kadar pati resisten pada pati pisang meningkat dari 9.07% menjadi 34.84% setelah diberi perlakuan debranching (konsentrasi 10.6 U/g pati pada suhu 50 0C selama 24 jam inkubasi) dilanjutkan proses AC (1210C selama 30 menit dan 40C selama 24 jam) sebanyak 1 siklus. Penelitian serupa dilakukan pada pati pisang menggunakan varietas Musa acuminata, dimana terjadi peningkatan RS dari 5.9% pada pati pisang alami menjadi 47.5% setelah perlakuan debranching dan AC (Lehmann et al. 2002). Penelitian lain juga melaporkan bahwa perlakuan debranching dengan enzim pullulanase 12 U/g pati selama 16 jam inkubasi dilanjutkan proses pemanasan-pendinginan pada pati beras tinggi amilosa meningkatkan kadar pati resistennya dari 3.98% menjadi 19.81% (Pongjanta et al. 2009b).

20

AC. Pemilihan total siklus AC sebanyak 3 siklus juga berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faridah (2011). Berdasarkan penelitian Faridah (2011), perlakuan AC sebanyak 3 siklus dapat memberikan peningkatan kadar pati resisten yang tinggi pada pati garut dan hasilnya tidak berbeda nyata secara signifikan dengan perlakuan 5 siklus AC sehingga dipilih perlakuan 3 siklus AC atas pertimbangan waktu, energi, dan biaya.

Modifikasi pati garut yang dikombinasikan dengan perlakuan HMT pada suhu 121 0C selama 15 menit(HMT15’) dan 60 menit (HMT 60’) dengan kadar air sebesar 20% yang dilakukan pada penelitian ini juga lebih meningkatkan kadar pati resisten pada pati garut. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syahbanu (2015), pati garut yang diberi perlakuan HMT pada suhu 1210C selama 15 menit (HMT15’) dan 60 menit (HMT 60’) dengan kadar air sebesar 20% mengalami peningkatan kadar pati resisten berturut-turut sebesar 3.3 dan 5.3 kali lipat dibandingkan dengan pati garut alami. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Li et al. (2011), pati kacang hijau yang diberikan perlakuan HMT pada suhu 120 0C selama 12 jamdengan kadar air sebesar 20% mengalami peningkatan kadar pati resisten sebesar 4.0 kali lipat dibandingkan dengan pati kacang hijau native.Chung et al. (2009) juga meneliti mengenai proses HMT pada pati jagung, pati pea, dan patilentil. Pati jagung, pati pea, dan pati lentil yang diberikan perlakuan HMT pada suhu 120 0C selama 2 jam dengan kadar air sebesar 30%, mengalami peningkatan kadar pati resisten berturut-turut sebesar 2.7, 3.2, dan 3.0 kali lipat dibandingkan dengan pati native pada masing masing sampel. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Hung et al. (2015) yang melaporkan bahwa pati beras kaya amilosa, pati beras normal dan pati beras kaya amilopektin yang diberi perlakuan HMT pada suhu 110 0C selama 8 jam dengan kadar air sebesar 30% mengalami peningkatan kadar pati resisten berturut-turut sebesar 3.6, 3.7, dan 1.8 kali lipat dibandingkan dengan pati beras native pada masing-masing sampel.

Gambar 5 Pengaruh perlakuan modifikasi terhadap peningkatan kadar pati resisten

pada pati garut. NA= Native; D-AC= Debranching & Autoclaving-Cooling;

21 huruf yang berbeda menyatakan berbeda nyata pada taraf signifikansi 0.05

(α=0.05). Keterangan : kadar pati resisten dalam satuan g/100 g berat sampel

Tabel 2 Kadar pati resisten pada pati garut alami dan termodifikasi

Perlakuan sampel Kadar pati resisten (%BK)

Native 2.15%

*HMT15’ 7.04%

*HMT60’ 11.34%

*AC 13.88%

*AC-HMT15’ 17.88%

*AC-HMT60’ 24.90%

D-AC 35.47%

D-AC-HMT15’ 46.53%

D-AC-HMT60’ 48.59%

Keterangan : kadar pati resisten dalam satuan g/100 g berat sampel *: data penelitian sebelumnya oleh Syahbanu (2015)

22

Tabel 3Peningkatan kadar RS3 pada berbagai jenis pati akibat berbagai perlakuan modifikasi

No Jenis pati Modifikasi Peningkatan RS3 Sumber

1 Garut AC

15 Pisang Debranching (10.6 U/g

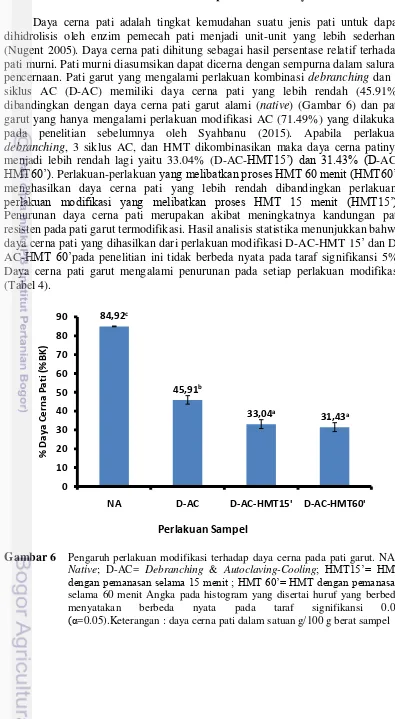

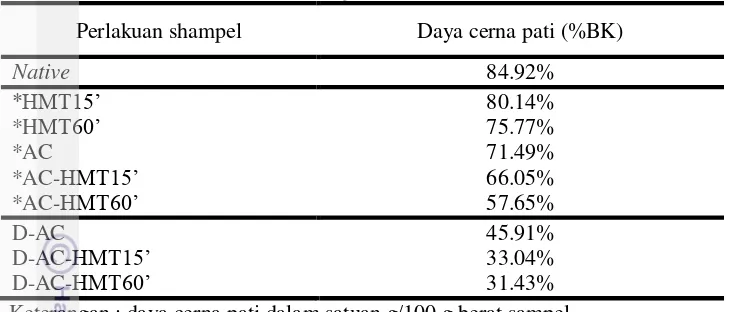

23 Efek Modifikasi Pati Garut terhadap Penurunan Daya Cerna Pati Daya cerna pati adalah tingkat kemudahan suatu jenis pati untuk dapat dihidrolisis oleh enzim pemecah pati menjadi unit-unit yang lebih sederhana (Nugent 2005). Daya cerna pati dihitung sebagai hasil persentase relatif terhadap pati murni. Pati murni diasumsikan dapat dicerna dengan sempurna dalam saluran pencernaan. Pati garut yang mengalami perlakuan kombinasi debranching dan 3 siklus AC (D-AC) memiliki daya cerna pati yang lebih rendah (45.91%) dibandingkan dengan daya cerna pati garut alami (native) (Gambar 6) dan pati garut yang hanya mengalami perlakuan modifikasi AC (71.49%) yang dilakukan pada penelitian sebelumnya oleh Syahbanu (2015). Apabila perlakuan debranching, 3 siklus AC, dan HMT dikombinasikan maka daya cerna patinya menjadi lebih rendah lagi yaitu 33.04% (D-AC-HMT15’) dan 31.43% (D -AC-HMT60’). Perlakuan-perlakuan yang melibatkan proses HMT 60 menit (HMT60’) menghasilkan daya cerna pati yang lebih rendah dibandingkan perlakuan-perlakuan modifikasi yang melibatkan proses HMT 15 menit (HMT15’). Penurunan daya cerna pati merupakan akibat meningkatnya kandungan pati resisten pada pati garut termodifikasi. Hasil analisis statistika menunjukkan bahwa daya cerna pati yang dihasilkan dari perlakuan modifikasi D-AC-HMT 15’ dan D-AC-HMT 60’pada penelitian ini tidak berbeda nyata pada taraf signifikansi 5%. Daya cerna pati garut mengalami penurunan pada setiap perlakuan modifikasi (Tabel 4).

Perlakuan Sampel

Gambar 6 Pengaruh perlakuan modifikasi terhadap daya cerna pada pati garut. NA= Native; D-AC= Debranching & Autoclaving-Cooling; HMT15’= HMT

dengan pemanasan selama 15 menit ; HMT 60’= HMT dengan pemanasan

selama 60 menit Angka pada histogram yang disertai huruf yang berbeda

menyatakan berbeda nyata pada taraf signifikansi 0.05

(α=0.05).Keterangan : daya cerna pati dalam satuan g/100 g berat sampel

24

Tabel 4 Daya cerna pati pada pati garut alami dan termodifikasi

Perlakuan shampel Daya cerna pati (%BK)

Native 84.92%

*HMT15’ 80.14%

*HMT60’ 75.77%

*AC 71.49%

*AC-HMT15’ 66.05%

*AC-HMT60’ 57.65%

D-AC 45.91%

D-AC-HMT15’ 33.04%

D-AC-HMT60’ 31.43%

Keterangan : daya cerna pati dalam satuan g/100 g berat sampel * : data penelitian sebelumnya oleh Syahbanu (2015)

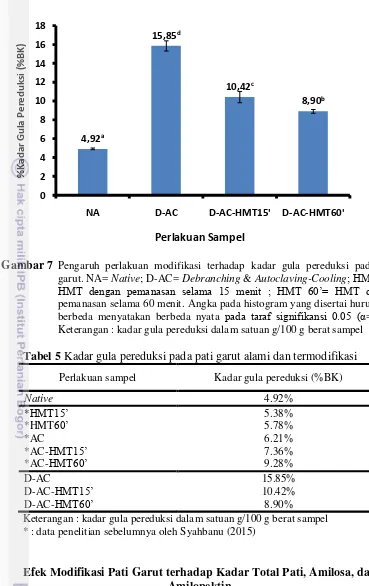

Efek Modifikasi Pati Garut terhadap Kadar Gula Pereduksi

Analisis kadar gula pereduksi merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui tingkat hidrolisis pati. Hidrolisis pati terkait erat dengan pemutusan pati menjadi rantai glukan dengan ujung pereduksi (reducing end). Kadar gula pereduksi yang semakin tinggi menandakan bahwa semakin tinggi tingkat hidrolisis pati karena semakin banyak jumlah rantai glukan yang dihasilkan dari hasil hidrolisis pati.

25

Perlakuan Sampel

Gambar 7 Pengaruh perlakuan modifikasi terhadap kadar gula pereduksi pada pati

garut. NA= Native; D-AC= Debranching & Autoclaving-Cooling; HMT15’=

HMT dengan pemanasan selama 15 menit ; HMT 60’= HMT dengan

pemanasan selama 60 menit. Angka pada histogram yang disertai huruf yang

berbeda menyatakan berbeda nyata pada taraf signifikansi 0.05 (α=0.05).

Keterangan : kadar gula pereduksi dalam satuan g/100 g berat sampel

Tabel 5 Kadar gula pereduksi pada pati garut alami dan termodifikasi

Perlakuan sampel Kadar gula pereduksi (%BK)

Native 4.92%

Keterangan : kadar gula pereduksi dalam satuan g/100 g berat sampel * : data penelitian sebelumnya oleh Syahbanu (2015)

Efek Modifikasi Pati Garut terhadap Kadar Total Pati, Amilosa, dan Amilopektin

26

mengalami modifikasi dengan AC (85.66%) yang dilakukan pada penelitian sebelumnya oleh Syahbanu (2015). Apabila dikombinasikan antara debranching, 3 siklus AC, dan HMT maka kadar total pati lebih rendah lagi yaitu 62.41% (D-AC-HMT15’) dan 57.10% (D-AC-HMT60’) (Gambar 8). Kadar total pati yang dihasilkan dari perlakuan modifikasi D-AC dan D-AC-HMT 60’pada penelitian ini tidak berbeda nyata pada taraf signifikansi 5%(Tabel 6).

Perlakuan Sampel

Gambar 8 Pengaruh perlakuan modifikasi terhadap penurunan total pati pada pati garut.

NA= Native; D-AC= Debranching & Autoclaving-Cooling; HMT15’= HMT

dengan pemanasan selama 15 menit ; HMT 60’= HMT dengan pemanasan

selama 60 menit. Angka pada histogram yang disertai huruf yang berbeda

menyatakan berbeda nyata pada taraf signifikansi 0.05 (α=0.05). Keterangan

: kadar total pati dalam satuan g/100 g berat sampel

Tabel 6 Kadar total pati pada pati garut alami dan termodifikasi

Perlakuan sampel Kadar total pati (%BK)

Native 98.10%

Keterangan : kadar total pati dalam satuan g/100 g berat sampel * : data penelitian sebelumnya oleh Syahbanu (2015)

Kadar amilosa pada pati garut mengalami peningkatan pada setiap perlakuan modifikasi dan berbeda nyata pada taraf signifikansi 0.05 di setiap

27 perlakuan modifikasi yang diberikan pada pati garut (Tabel 7). Pati garut yang mengalami modifikasi dengan perlakuan debranching dilanjutkan dengan 3 siklus AC (D-AC) memiliki kadar amilosa yang lebih tinggi (50.54%) dibandingkan dengan pati garut alami (Gambar 9) dan pati garut yang hanya mengalami perlakuan modifikasi dengan AC (30.04%) yang dilakukan pada penelitian sebelumnya oleh Syahbanu (2015). Peningkatan kadar amilosa pada pati garut yang telah mengalami pemutusan ikatan cabang (debranching) disebabkan enzim pullulanase memotong rantai cabang amilopektin sehingga menhasilkan amilosa rantai pendek. Kombinasi dengan perlakuan HMT dapat lebih meningkatkan kadar amilosa pada pati garut. Berdasarkan penelitian sebelumnya, perlakuan HMT yang diberikan pada pati garut dapat meningkatkan kadar amilosa sebesar 1.1 kali lipat dibandingkan dengan pati garut alami (Syahbanu 2015). Penelitian serupa yang dilakukan oleh Sun et al. (2013) juga yang melaporkan bahwa beras jenis indica yang diberi perlakuan HMT pada suhu 110 0C selama 7 jam dengan kadar air sebesar 28% mengalami peningkatan kadar amilosa sebesar 1.2 kali lipat dibandingkan dengan beras native indica. Apabila dikombinasikan antara debranching, 3 siklus AC, dan HMT maka kadar amilosa menjadi lebih tinggi lagi yaitu 54.50% (D-AC-HMT15’) dan 55.64% (D-AC-HMT60’) (Gambar 9). Hasil analisis statistika menunjukkan bahwa kadar amilosa yang dihasilkan dari semua perlakuan modifikasi pada penelitian ini berbeda nyata pada taraf signifikansi 5%.

Perlakuan Sampel

Gambar 9 Pengaruh perlakuan modifikasi terhadap peningkatan kadar amilosa pada

pati garut. NA= Native; D-AC= Debranching & Autoclaving-Cooling;

HMT15’= HMT dengan pemanasan selama 15 menit; HMT 60’= HMT

dengan pemanasan selama 60 menit Angka pada histogram yang disertai huruf yang berbeda menyatakan berbeda nyata pada taraf signifikansi 0.05

(α=0.05). Keterangan : kadar amilosa dalam satuan g/100 g berat sampel

28

Tabel 7 Kadar amilosa pada pati garut alami dan termodifikasi

Perlakuan sampel Kadar amilosa (%BK)

Native 24.50%

*HMT15’ 25.77%

*HMT60’ 26.63%

*AC 30.04%

*AC-HMT15’ 31.23%

*AC-HMT60’ 32.84%

D-AC 50.54%

D-AC-HMT15’ 54.50%

D-AC-HMT60’ 55.64%

Keterangan : kadar amilosa dalam satuan g/100 g berat sampel * : data penelitian sebelumnya oleh Syahbanu (2015)

Kandungan amilopektin diperoleh dengan cara menghitung selisih antara kadar total pati dengan kadar amilosa. Kadar amilopektin pati garut alami lebih tinggi dibandingkan dengan pati garut yang telah dimodifikasi berkisar antara 1.46% ‒ 14.51%. Hasil analisis amilopektin dapat dilihat pada Tabel 8.

Hubungan antara Kadar Pati Resisten, Kadar Amilosa, DayaCerna Pati, Gula Pereduksi, dan Total Pati

Pada penelitian ini, pati garut dimodifikasi dengan perlakuan debranching, 3 siklus autoclaving‒cooling (AC), dan Heat Moisture Treatment (HMT). Pati garut yang dimodifikasi dengan perlakuan tersebut mengalami peningkatan kadar pati resisten dan kadar amilosa, penurunan daya cerna pati dan kadar total pati, serta peningkatan dan penurunan kadar gula pereduksi. Pati garut dimodifikasi terlebih dahulu dengan perlakuan AC (1 siklus), kemudian diberikan perlakuan debranching menggunakan enzim pullulanase,dan selanjutnya diberikan lagi perlakuan AC (2 siklus) (D-AC). Perlakuan kemudian dilanjutkan dengan proses HMT dengan 2 perlakuan, proses HMT 15 menit (D-AC-HMT15’) dan 60 menit (D-AC-HMT60’).