MODAL SOSIAL KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT

(Studi Kasus di Desa Damarwulan, Kecamatan Keling,

Kabupaten Jepara)

NORA WIKHEN ANJARSARI

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Modal Sosial Kelompok Tani Hutan Rakyat (Studi Kasus di Desa Damarwulan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2014 Nora Wikhen Anjarsari

ABSTRAK

NORA WIKHEN ANJARSARI. E14100034. Modal Sosial Kelompok Tani Hutan Rakyat (Studi Kasus di Desa Damarwulan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara). Dibimbing oleh DUDUNG DARUSMAN dan LETI SUNDAWATI.

Pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat terbukti dapat menyelamatkan hutan dari ancaman kerusakan di beberapa tempat. Hal ini menjadi dasar pemikiran perlunya memperhatikan modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat. Tujuan penelitian adalah mengetahui kegiatan kelompok tani serta organisasi pengelolaannya, mengidentifikasi serta menilai karakteristik individu, dan modal sosial di kelompok tani. Penelitian dilaksanakan di Desa Damarwulan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara pada bulan April 2014. Penelitian dilakukan menggunakan metode survei dengan jumlah responden sebanyak 30 yang dipilih secara purposive. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penilaian karakteristik individu petani berada pada kategori sedang. Secara umum tingkat modal sosial kelompok tani pada taraf tinggi. Berdasarkan korelasi Spearman, karakteristik individu yang berhubungan nyata dengan unsur-unsur modal sosial adalah pendidikan non formal, pendidikan formal, luas lahan, dan lama tinggal. Karakteristik individu yang berhubungan nyata dengan tingkat modal sosial adalah pendidikan formal, pendidikan non formal, dan lama tinggal.

Kata kunci: karakteristik individu, kelompok tani, modal sosial, pengelolaan hutan rakyat.

ABSTRACT

NORA WIKHEN ANJARSARI. E14100034. Social Capitalof Farmer Group in Private Forest (Case Study in Damarwulan Village, Keling District, Jepara Regency). Supervised by DUDUNG DARUSMAN and LETI SUNDAWATI.

Community-based forest management has been proved to be able to prevent forest degradation at some locations. So that, to sustain community forest it is important to consider social capital of community in forest management. The purpose of this study is to find out the farmer group activity and the management organization also to identify and assess individual characteristics and social capital of farmer group. This study was conducted at the Damarwulan Village, Keling District, Jepara Regency on April 2014 using survey methods from 30 farmers. Data collected using observation, interview, documentation, and technics analyzed descriptively. Based on the assessment, the individual characteristics of farmers was in the medium category, while the social capital was at the high level. Individual characteristics that significantly correlated to the elements of social capital based on Spearman correlation were non-formal education, formal education, land area, and period of residential. Individual characteristics that significantly correlated to the social capital level were formal and non-formal education, period of residential.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Manajemen Hutan

MODAL SOSIAL KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT

(Studi Kasus di Desa Damarwulan, Kecamatan Keling,

Kabupaten Jepara)

NORA WIKHEN ANJARSARI

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Modal Sosial Kelompok Tani Hutan Rakyat (Studi Kasus di Desa Damarwulan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara)

Nama : Nora Wikhen Anjarsari NIM : E14100034

Disetujui oleh

Prof Dr Ir Dudung Darusman, MA Pembimbing I

Dr Ir Leti Sundawati, MSc F Trop Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr Ir Ahmad Budiaman, MSc Forst Trop Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan April 2014 ini ialah modal sosial, dengan judul Modal Sosial Kelompok Tani Hutan Rakyat (Studi Kasus di Desa Damarwulan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara).

Terima kasih penulis ucapkan kepada Prof Dr Ir Dudung Darusman, MA. selaku pembimbing pertama dan Dr Ir Leti Sundawati, M.Sc.F.Trop selaku pembimbing kedua, serta pihak lain yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN vii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Kerangka Pikir 2

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

METODE 4

Alat dan Bahan 4

Pemilihan Lokasi Contoh dan Jumlah Responden 4

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 4

Pengolahan dan Analisis Data 5

HASIL DAN PEMBAHASAN 7 Sejarah Pembangunan Hutan Rakyat 7 Kegiatan Kelompok Tani Hutan Rakyat 8 Karakteristik Individu Petani 10 Penilaian Karakteristik Individu Petani 13

Unsur-unsur Pembentuk Modal Sosial KTH Rakyat 14

Tingkat Modal Sosial Kelompok Tani Hutan Rakyat 19

Hubungan antara karakteristik individu dengan unsur 20 modal sosial dan tingkat modal sosial

SIMPULAN DAN SARAN 22

Simpulan 22

Saran 22

DAFTAR PUSTAKA 23

DAFTAR TABEL

1 Data dan pengolahan karakteristik responden 5 2 Data dan pengolahan unsur-unsur modal sosial 6

3 Jenis komoditas dan produksi hasil hutan 8

4 Sebaran responden berdasarkan kelompok umur 10 5 Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan formal 10 6 Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan 11

non formal

7 Sebaran responden berdasarkan tingkat pendapatan per tahun 11 8 Sebaran responden berdasarkan tingkat kesehatan 12 9 Sebaran responden berdasarkan luas lahan garapan 12 10 Sebaran responden berdasarkan lama tinggal dalam komunitas 12

11 Penilaian karakteristik individu 13

12 Penilaian karakteristik individu petani berdasarkan kategori 14

13 Tingkat jaringan sosial Kelompok Tani 14

Langgeng Makmur VII

14 Penilaian tingkat jaringan sosial kelompok tani menurut kategori 15

15 Tingkat norma sosial Kelompok Tani 16

Langgeng Makmur VII

16 Penilaian tingkat norma sosial kelompok tani 16

17 Tingkat kepercayaan Kelompok Tani 17

Langgeng Makmur VII

18 Penilaian tingkat kepercayaan kelompok tani 18

19 Tingkat modal sosial kelompok tani 19

20 Sebaran tingkat modal sosial responden 19

21 Hubungan antara komponen karakteristik individu 20 Dengan unsur modal sosial

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pemikiran penelitian 2

2 Tanaman kopi di bawah tegakan sengon 8

3 Pertemuan rutin Kelompok Tani Langgeng Makmur VII 9

DAFTAR LAMPIRAN

1 Data karakteristik individu dan modal sosial Kelompok Tani 25 2 Tingkat jaringan sosial Kelompok Tani Langgeng Makmur VII 26 3 Tingkat norma sosial Kelompok Tani Langgeng Makmur VII 26 4 Tingkat kepercayaan Kelompok Tani Langgeng Makmur VII 27 5 Korelasi antara komponen karakteristik individu dan unsur- 30

unsur modal sosial

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kondisi hutan dan lahan di Indonesia saat ini telah menjadi keprihatinan banyak pihak, baik di dalam negeri maupun masyarakat internasional. Tercatat laju kerusakan hutan dan lahan di Indonesia (2005-2010) rata-rata 0.7 juta ha tahun-1 (FAO 2010) dan juga terdapat lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Peningkatan laju kerusakan hutan secara umum disebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan yang berbasis masyarakat (Suharjito 2000).

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah melakukan reorientasi kebijakan pembangunan kehutanan dengan melaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka memulihkan fungsi lahan kritis tersebut, sehingga dapat menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air. Rehabilitasi lahan kritis dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1960-an dengan mengembangkan hutan rakyat sebagai kegiatan penghijauan untuk mengatasi lahan kritis pada lahan milik masyarakat (Awang et al. 2007). Selain bertujuan untuk memulihkan fungsi lahan kritis, kebijakan ini dipandang dapat membantu memberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Menurut UU No.41/1999 pasal 70, penyelenggaraan kehutanan berbasis masyarakat menjadi landasan pembangunan kehutanan sehingga pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Salah satu peran masyarakat dalam kegiatan di bidang kehutanan yang didorong pemerintah adalah pengelolaan hutan rakyat.

Hutan rakyat memiliki kontribusi secara ekonomi dan ekologi kepada masyarakat. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari potensi hutan rakyat baik potensi kayu maupun non kayu. Menurut Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI (2009) hutan rakyat juga mempunyai peran secara ekologis. Hutan rakyat merupakan bentuk manifestasi kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang terlihat dari sistem wanatani dan peternakan. Kebutuhan jangka pendek dapat dipenuhi dengan sistem tumpangsari tanaman semusim di lahan hutan rakyat (agroforestry), sedangkan jangka menengah dipenuhi dari beternak dan hasil panen tanaman perkebunan seperti kopi maupun tanaman buah lainnya. Kebutuhan jangka panjang dipenuhi oleh hasil kayu, yang hanya akan ditebang ketika ada kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat dipenuhi dari pendapatan yang lain.

2

pengelola hutan, pengambil kebijakan, dan pihak yang memiliki profesi di bidang kehutanan harus mempelajari modal sosial dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan. Atas dasar inilah perlu penggalian tentang modal sosial terutama di bidang pengelolaan hutan rakyat oleh petani hutan rakyat.

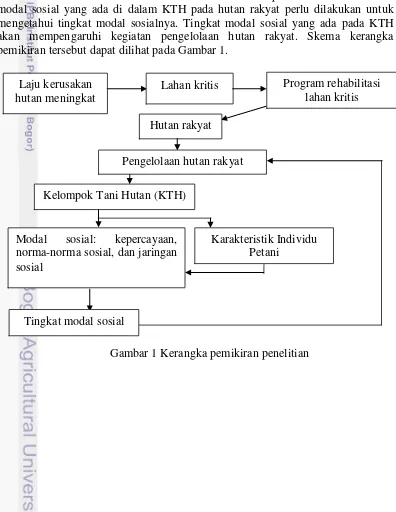

Kerangka Pikir

Permasalahan lahan kritis telah menjadi keprihatinan banyak pihak. Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut, antara lain melalui program penghijauan berupa pembangunan hutan rakyat baik hutan rakyat murni maupun agroforestri. Partisipasi masyarakat khususnya dalam penelitian ini adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) pada program pembangunan hutan rakyat perlu diwujudkan dengan cara mengetahui dan mengidentifikasi unsur-unsur modal sosial yang berada dalam KTH.

Identifikasi dan analisis karakteristik individu petani serta unsur-unsur modal sosial yang ada di dalam KTH pada hutan rakyat perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat modal sosialnya. Tingkat modal sosial yang ada pada KTH akan mempengaruhi kegiatan pengelolaan hutan rakyat. Skema kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian Laju kerusakan

hutan meningkat

Lahan kritis Program rehabilitasi lahan kritis Hutan rakyat

Modal sosial: kepercayaan, norma-norma sosial, dan jaringan sosial

Tingkat modal sosial

Pengelolaan hutan rakyat Kelompok Tani Hutan (KTH)

3

Rumusan Masalah

Kegiatan pengelolaan hutan rakyat dibatasi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kebijakan, kemudahan akses terhadap informasi, ketersediaan infrastruktur, ketersediaan sumberdaya serta aturan-aturan dan struktur sosial budaya. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi apakah hutan rakyat layak untuk dikembangkan, apakah menguntungkan baik secara ekonomi, serta dari segi biofisik, dan apakah dapat diterima atau sesuai dengan sosial budaya setempat.

Dalam pengelolaan hutan rakyat, modal sosial yang dibangun oleh suatu kelompok pengelola hutan rakyat dapat memberikan dukungan energi untuk memperkuat modal sosial dalam mencapai keberhasilan pengelolaannya. Lemahnya salah satu unsur modal sosial akan mengakibatkan menurunnya fungsi sistem yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa peran modal sosial sangat penting dalam pengelolaan hutan rakyat. Berdasarkan uraian diatas, hal yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu karakteristik individu dan unsur-unsur modal sosial dalam Kelompok Tani Hutan Rakyat di Desa Damarwulan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kegiatan kelompok tani dalam membangun hutan rakyat, serta organisasi pengelolaannya.

2. Mengidentifikasi karakteristik petani hutan rakyat.

3. Menganalisis unsur-unsur modal sosial dan tingkat modal sosial petani hutan rakyat di Desa Damarwulan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.

Manfaat Penelitian

4

METODE

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner sebagai interview guide disertai alat tulis untuk wawancara di lapangan, kamera untuk keperluan dokumentasi, Microsoft Excel, SPSS, dan Microsoft Word untuk pengolahan data.

Pemilihan Lokasi Contoh dan Jumlah Responden

Penelitian dilakukan pada bulan April – Mei 2014 di Hutan Rakyat yang dikelola oleh Kelompok Tani Langgeng Makmur VII. Pemilihan lokasi penelitian yaitu di RT 04 RW 03 Dukuh Tanggar, Desa Damarwulan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Desa Damarwulan adalah desa yang berhasil melakukan pembangunan hutan rakyat serta desa yang mendapatkan prestasi dari hutan rakyat.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kelompok Tani Langgeng Makmur VII, Desa Damarwulan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara yang beranggotakan 67 petani yang terdiri atas 30 petani inti dan 37 petani hamparan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 30 petani inti yang merupakan pemilik sekaligus pengelola lahan. Selain itu dilakukan wawancara dengan beberapa informan kunci yang dianggap lebih mengetahui fokus penelitian, seperti ketua kelompok tani dan tokoh masyarakat. Penentuan informan kunci dilakukan dengan cara snowball (bola salju) atau pemilihan informan secara berantai.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan responden yaitu petani hutan rakyat, terdiri atas data identitas responden, karakteristik responden, serta unsur-unsur modal sosial (jaringan sosial, norma sosial, dan kepercayaan). Data identitas responden seperti nama, jenis kelamin, suku, jumlah anggota keluarga, dan pekerjaan. Data karakteristik individu yang dicari yaitu umur, pendidikan formal, pendidikan non formal, pendapatan, frekuensi sakit, luas lahan garapan, dan lama tinggal. Data sekunder merupakan data yang berasal dari proses studi literatur dan sumber lain yang terkait.

Pengolahan dan Analisis Data

5 1. Menjelaskan kondisi atau gambaran umum dari sejarah pembangunan serta kegiatan pengelolaan hutan rakyat oleh kelompok tani, beserta organisasi pengelolaannya.

2. Menjelaskan karakteristik individu, unsur-unsur modal sosial, serta tingkat modal sosial petani hutan rakyat dengan menggunakan persamaan selang nilai (Irianto 2004), yaitu:

Selang nilai = Selisih nilai observasi terbesar dengan nilai observasi terkecil Jumlah kelas

Adapun jumlah kelas disesuaikan dengan kategori tingkatan yang diinginkan yaitu 3 kelas (rendah, sedang, tinggi) untuk karakteristik individu, unsur-unsur modal sosial, dan tingkat modal sosial.

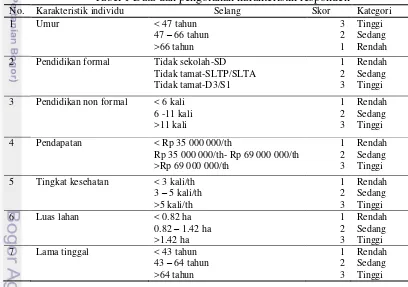

a. Karakteristik individu

Pengelolaan hutan rakyat sangat berhubungan dengan faktor internal masing-masing individu petani. Perilaku dari seseorang dipengaruhi oleh karakteristik individu yang dimiliki oleh orang tersebut. Adapun karakteristik individu dihitung dengan menggunakan selang nilai dan dikategorikan dengan skala likert seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 Data dan pengolahan karakteristik responden

No. Karakteristik individu Selang Skor Kategori

1 Umur < 47 tahun

2 Pendidikan formal Tidak sekolah-SD

Tidak tamat-SLTP/SLTA

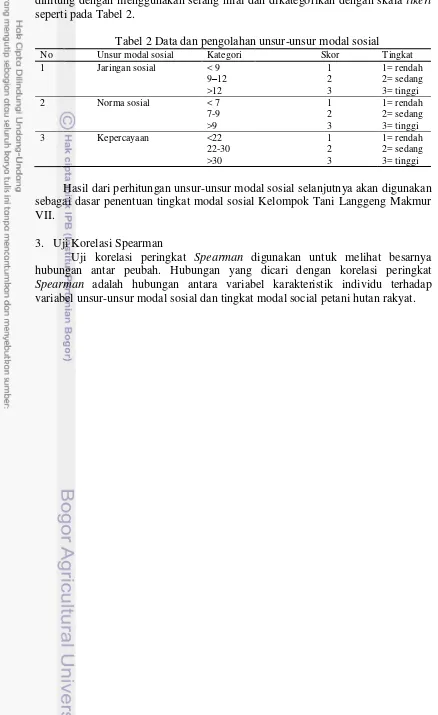

b.Unsur- unsur modal sosial

6

dihitung dengan menggunakan selang nilai dan dikategorikan dengan skala likert seperti pada Tabel 2.

Tabel 2 Data dan pengolahan unsur-unsur modal sosial

No Unsur modal sosial Kategori Skor Tingkat

1 Jaringan sosial < 9

9–12 >12

1 2 3

1= rendah 2= sedang 3= tinggi

2 Norma sosial < 7

7-9 >9

1 2 3

1= rendah 2= sedang 3= tinggi

3 Kepercayaan <22

22-30 >30

1 2 3

1= rendah 2= sedang 3= tinggi

Hasil dari perhitungan unsur-unsur modal sosial selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penentuan tingkat modal sosial Kelompok Tani Langgeng Makmur VII.

3. Uji Korelasi Spearman

7

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pembangunan Hutan Rakyat di Desa Damarwulan

Kelompok Tani Langgeng Makmur VII dirintis sejak tahun 1984 oleh masyarakat Dukuh Tanggar, Desa Damarwulan. Tujuan awal dirintisnya kelompok tani tersebut adalah berawal dari kepentingan bersama untuk mengelola lahan kering sehingga dapat berfungsi sebagai media produksi bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Anggota yang tergabung dalam kelompok tani ini awalnya hanya sekitar 17 orang dengan kepemilikan lahan seluas 10 ha. Kegiatan yang dilakukan pada saat itu hanya terfokus pada bagaimana caranya agar tanaman yang ditanam dapat memberikan hasil yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian besar tanaman yang dikelola adalah tanaman palawija berupa jagung, singkong, padi, serta beberapa jenis pohon seperti pohon randu, mahoni, jengkol, petai, dan jati.

Sebelum namanya berubah menjadi kelompok tani, dulunya kelompok ini sering disebut sebagai kelompok arisan kerja. Kegiatan utama yang dilakukan adalah arisan, dimana setiap anggota yang mendapatkan arisan akan memperoleh kesempatan untuk melakukan kerja bersama-sama dengan anggota lainnya di lahan milik penerima arisan tersebut. Kegiatan yang biasa dilakukan adalah membersihkan rumput liar yang tumbuh di lahan atau sering disebut juga dengan istilah besik. Setelah berjalan hampir 2 tahun, pada tanggal 1 April 1986 Kelompok Tani Langgeng Makmur VII resmi berdiri dengan struktur organisasinya yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi (seksi informasi dan komunikasi, hama dan penyakit, perlengkapan, dan budidaya). Tujuan pembentukan kelompok tani adalah untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani dalam budidaya tanaman pertanian, kehutanan, dan perkebunan, meningkatkan hasil produksi tanaman, serta menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan. Saat ini jumlah anggota mencapai 67 orang dan luas lahan mencapai 97.742 ha. Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Langgeng Makmur VII terdiri atas 30 petani inti dan 37 petani hamparan. Petani inti adalah petani hutan rakyat yang memiliki lahan di Desa Damarwulan sekaligus mengelola lahan tersebut. Petani hamparan adalah petani pemilik lahan hutan rakyat di Desa Damarwulan, tetapi bukan pengelola lahan. Petani hamparan biasanya menyewa orang lain untuk mengelola lahan mereka.

Petani inti yang tergabung dalam Kelompok Tani Langgeng Makmur VII secara keseluruhan merupakan kepala keluarga, beragama islam, dan berasal dari suku yang sama yaitu jawa, secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1. Sebagaimana budaya masyarakat agraris, usaha pertanian masih menjadi andalan pendapatan keluarga petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Langgeng Makmur VII. Hanya sebagian kecil yang bekerja di bidang lain, seperti buruh, tukang kayu, pedagang, maupun yang bergerak di bidang jasa (pengajar dan wiraswasta).

8

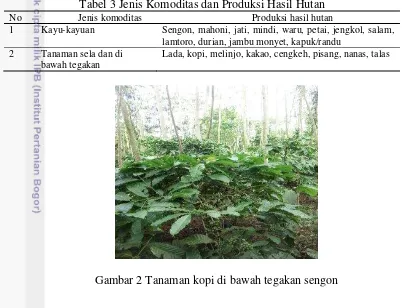

lain seperti pisang, hijauan pakan ternak, dan empon-empon (kunyit, temulawak, jahe) yang menjadi sumber penghasilan jangka pendek yang sangat menguntungkan bagi masyarakat. Selain ditanam di lahan hutan, empon-empon juga sengaja ditanam oleh masyarakat di pekarangan rumah. Selain itu ada pula tanaman di bawah tegakan lainnya seperti kopi dan lada, yang merupakan komoditas dominan dan menjadi sumber penghasilan tahunan yang sangat menguntungkan bagi masyarakat. Tabel 3 menyajikan jenis komoditas dan produksi hasil hutan yang dikelola oleh kelompok tani di Dukuh Tanggar, Desa Damarwulan, dan Gambar 2 menunjukkan pola Hutan Rakyat Agroforestry yaitu antara tegakan sengon dengan tanaman kopi.

Tabel 3 Jenis Komoditas dan Produksi Hasil Hutan

No Jenis komoditas Produksi hasil hutan

1 Kayu-kayuan Sengon, mahoni, jati, mindi, waru, petai, jengkol, salam,

lamtoro, durian, jambu monyet, kapuk/randu

2 Tanaman sela dan di

bawah tegakan

Lada, kopi, melinjo, kakao, cengkeh, pisang, nanas, talas

Gambar 2 Tanaman kopi di bawah tegakan sengon

Kegiatan Kelompok Tani Hutan Rakyat

9

Gambar 3 Pertemuan rutin Kelompok Tani Langgeng Makmur VII Selain penyuluhan, kegiatan lain seperti pelatihan juga pernah diadakan di kelompok tani. Tujuan diadakannya pelatihan adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan dari masing- masing anggota. Pelatihan yang pernah diterima oleh anggota kelompok tani dan difasilitasi oleh Kepala Desa dan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, diantaranya: Pelatihan Petani Kader Rehabilitasi Hutan dan Lahan/RHL, Pelatihan Budidaya Ulat Sutra, Pelatihan Budidaya Nilam, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Perkebunan (kopi, cengkeh, lada), Pelatihan Manajemen Usaha Tani, dan Temu Usaha. Kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan ketrampilan telah memberikan dampak bagi kelompok tani serta masyarakat sekitar dengan semakin bertumbuhnya kelompok usaha produktif di bidang kehutanan dan perkebunan yang diantaranya adalah pembuatan bibit tanaman kehutanan, pembuatan bibit tanaman kopi, kelapa, lada, dan cengkeh, serta pembuatan benang sutra. Pembuatan bibit tanaman kehutanan dan perkebunan biasanya dilakukan 2 bulan sebelum masa tanam. Pembibitan dilakukan secara swadaya oleh kelompok tani.

Kegiatan nyata di bidang kehutanan yang telah dilakukan oleh Kelompok Tani Langgeng Makmur VII dan pemerintah Desa Damarwulan dalam menggerakkan minat masyarakat dalam upaya konservasi dan perlindungan sumberdaya hutan adalah menggalakkan pembuatan tanaman hutan rakyat swadaya. Di Desa Damarwulan terdapat areal hutan rakyat swadaya seluas 265 ha dengan beberapa jenis tanaman seperti jati, mahoni, sengon, mindi, akasia, sonokeling, waru, dan bambu.

10

Tingkat Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005; terbaik I Tingkat Nasional Kelompok Tani Penghijauan Tahun 2005. Selain itu, ketua kelompok tani Langgeng Makmur VII memperoleh prestasi sebagai Pemuda Award 2006 Kategori Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah.

Karakteristik Petani Hutan Rakyat

Umur

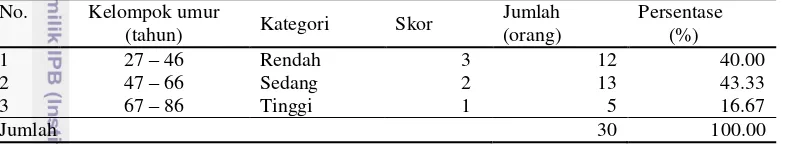

Umur merupakan salah satu faktor sosial yang berpengaruh terhadap aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Umur responden berada pada selang antara 27 sampai 86 tahun yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Sebaran responden berdasarkan kelompok umur

No. Kelompok umur tahun. Oleh karena itu pengelolaan hutan rakyat cenderung sudah tidak bersifat tradisional lagi, bahkan dalam kegiatan pemeliharaannya telah dilakukan beberapa kegiatan silvikultur untuk menunjang produktivitasnya seperti pemupukan, pendangiran, dan pemangkasan. Seorang petani pada umur produktif muda tergolong potensial dan produktif, karena mampu beraktivitas secara maksimal, cenderung mudah menerima dan mempraktikkan hal baru dalam bertani. Usia produktif menunjukkan tersedianya sumber tenaga kerja yang baik, karena umur produktif akan lebih mudah menerima perubahan, ide-ide, dan inovasi.

Tingkat Pendidikan Formal

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan formal

No. Tingkat pendidikan Kategori Skor Jumlah

11 tentu mejamin kehidupan yang lebih baik. Biaya yang tinggi dan kemampuan ekonomi yang rendah merupakan penyebab menurunnya minat responden untuk bersekolah.

Tingkat Pendidikan Non-Formal

Pendidikan non-formal responden diperoleh dari berbagai pelatihan, kursus, serta bimbingan teknis yang pernah diikuti. Tingkat pendidikan non-formal responden di lokasi penelitian tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6 Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan non-formal

No. Pendidikan non

formal (kali) Kategori Skor Jumlah

Persentase tidak pernah atau hanya maksimal 5 kali mengikuti pendidikan non-formal. Hanya 10% yang telah mengikuti pendidikan non-formal dalam kategori tinggi atau sering. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh petani melalui kegiatan pelatihan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan hutan rakyat, dapat berkontribusi terhadap perubahan pola pengelolaan hutan rakyat atau bidang lain yang diterapkan petani.

Tingkat Pendapatan

Rata-rata pendapatan responden sebesar Rp 17 338 633 per tahun dengan selang antara Rp 1 182 000 sampai Rp 102 025 000 per tahun. Distribusi responden berdasarkan tingkat pendapatan per tahun dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Sebaran responden berdasarkan tingkat pendapatan per tahun

12

Tingkat Kesehatan

Sebagian besar responden (70%) di lokasi penelitian berada dalam kondisi prima atau berada pada kategori tingkat kesehatan yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari produktivitas petani dalam pengelolaan hutan rakyat. Sebaran responden berdasarkan tingkat kesehatan dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Sebaran responden berdasarkan tingkat kesehatan

No. Frekuensisakit

Kesehatan merupakan faktor yang mendukung petani dalam beraktivitas dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Jika petani memiliki tingkat kesehatan yang baik maka kinerjanya juga baik dan begitu sebaliknya.

Luas Lahan

Rata-rata responden menggarap lahan seluas 0.95 ha dengan selang antara 0.21 sampai 2.03 ha. Sebagian besar responden (46.67%) termasuk petani yang memiliki lahan garapan dengan kategori rendah. Sebaran responden berdasarkan luas lahan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Sebaran responden berdasarkan luas lahan garapan

No. Luas lahan diwariskan dari generasi sebelumnya (warisan), dimana lahan merupakan sarana produksi bagi usaha tani.

Lama Tinggal

Rata-rata lama tinggal responden di dalam komunitas adalah 48 tahun dengan selang antara 21 sampai 86 tahun. Sebagian besar responden (50%) berada dalam kategori sedang yang berarti telah lama tinggal dalam komunitasnya antara 43 sampai 64 tahun. Sebaran responden berdasarkan lama tinggal dalam komunitas adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 10.

Tabel 10 Sebaran responden berdasarkan lama tinggal dalam komunitas

13 Mayoritas responden yang berada di lokasi penelitian merupakan penduduk asli yang telah menempati lokasi tersebut sejak lahir. Hal ini merupakan dukungan positif dalam pembangunan hutan rakyat, karena masyarakat tidak hanya berupa sekumpulan manusia yang secara fisik telah bersama dalam kurun waktu tertentu, melainkan terdapat semangat atau ruh yang memperkuat kehidupan kolektif (Pranadji 2006).

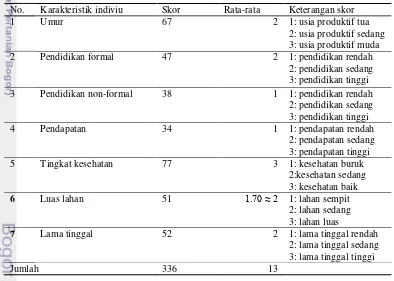

Penilaian Karakteristik Petani Hutan Rakyat

Penilaian karakteristik petani dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dari kondisi individu sebagai anggota suatu komunitas atau kelompok. Karakteristik individu pada Kelompok Tani Langgeng Makmur VII berdasarkan penilaian (Tabel 11) menunjukkan rata-rata kelompok berada pada kategori usia produktif muda, pendidikan formal dan non-fornal pada kategori rendah, pendapatan pada kategori rendah, tingkat kesehatan pada kategori tinggi, luas lahan pada kategori rendah, dan lama tinggal pada kategori sedang. Kategori tersebut menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari individu-individu pada kelompok tani.

Tabel 11 Penilaian karakteristik individu

No. Karakteristik indiviu Skor Rata-rata Keterangan skor

1 Umur 67 2 1: usia produktif tua

2: usia produktif sedang 3: usia produktif muda

2 Pendidikan formal 47 2 1: pendidikan rendah

2: pendidikan sedang 3: pendidikan tinggi

3 Pendidikan non-formal 38 1 1: pendidikan rendah

2: pendidikan sedang

2: lama tinggal sedang 3: lama tinggal tinggi

Jumlah 336 13

14

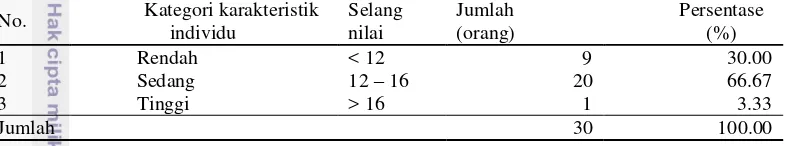

a. Karakteristik individu rendah apabila jumlah skor < 12 b. Karakteristik individu sedang apabila jumlah skor 12 – 16 c. Karakteristik individu tinggi apabila jumlah skor > 16

Karakteristik individu di Kelompok Tani Langgeng Makmur VII berdasarkan penilaian memiliki skor rata-rata sebesar 13, sehingga termasuk dalam kategori sedang. Sebaran tingkat karakteristik individu petani tersaji pada Tabel 12.

Tabel 12 Penilaian karakteristik individu petani berdasarkan kategori

No. Kategori karakteristik produktif muda, berpendidikan tinggi (formal dan non-formal), berpendapatan tinggi, memiliki kesehatan yang prima serta luas lahan yang memadai. Peningkatan karakteristik individu sebagai modal manusia sangat penting dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi saat ini, karena modal usaha tidak lagi hanya berwujud fisik (tanah, mesin-mesin, bangunan) melainkan akan didominasi oleh modal manusia seperti keterampilan, pendidikan, dan keeratan hubungan antar sesama (Fukuyama 2007). Penilaian karakteristik individu petani ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan karena tingkat karakteristik individu akan mempengaruhi tingkat modal manusia.

Unsur-unsur Pembentuk Modal Sosial Kelompok Tani Hutan Rakyat

Jaringan Sosial

Jaringan sosial merupakan suatu jaringan dengan ikatan penghubung berupa hubungan sosial (Hasbullah 2006). Tingkat jaringan sosial Kelompok Tani Langgeng Makmur VII seperti pada Tabel 13.

Tabel 13 Tingkat Jaringan Sosial Kelompok Tani Langgeng Makmur VII

No. Sub unsur jaringan sosial Jumlah

skor

Rata-rata tingkat Kategori

1 Partisipasi dalam kelompok 82 3 Tinggi

2 Kerelaan membangun jaringan 90 3 Tinggi

3 Kerjasama dalam satu desa 48 1 Rendah

4 Kerjasama di luar desa 44 1 Rendah

5 Kebersamaan 58 2 Sedang

Jumlah skor adalah 322 dan rata-rata skor adalah 10

15 Xmaksimum sebesar 15, Xminimun sebesar 5 dan jumlah kelas (N) adalah 3, maka diperoleh selang sebesar 3. Sehingga tingkat jaringan sosial dapat dibagi menjadi:

a. Tingkat jaringan sosial rendah jika skor < 9 b. Tingkat jaringan sosial sedang jika skor 9 – 12 c. Tingkat jaringan sosial tinggi jika skor > 12

Tabel 14 Penilaian tingkat jaringan sosial kelompok tani berdasarkan kategori

No. Kategori tingkat jaringan sosial Selang nilai Jumlah

(orang)

Berdasarkan Tabel 13 terlihat bahwa tingkat jaringan sosial anggota kelompok tani pada taraf sedang atau baik dengan skor sebesar 10. Hal ini disumbang oleh tingkat partisipasi, kerelaan, kerjasama kelompok dan kebersamaan dalam menanggulangi masalah.

Tingginya tingkat partisipasi responden dalam mengikuti pertemuan rutin (selapanan) setiap Jumat Wage dan Jumat Pon didasari atas kerelaan responden dalam membangun jaringan. Secara sukarela petani hutan rakyat bergabung dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan kelompok tani, karena manfaatnya selama ini telah dirasakan oleh anggota maupun kelompok. Ilmu pengetahuan dan informasi yang diperoleh selama ini telah membantu mereka dalam pengelolaan hutan. Kerjasama kelompok tani dengan kelompok organisasi lain di dalam satu desa maupun diluar desa berada pada kategori rendah atau jarang. Selama ini kegiatan yang berkaitan dengan kelompok lebih sering diwakilkan oleh pengurus. Jika ada informasi baru yang diperoleh, maka pengurus akan memberitahu anggota kelompok dalam pertemuan rutin. Kebersamaan anggota dicerminkan dari keinginan untuk menghadapi masalah bersama. Tingkat kebersamaan yang berada pada kategori sedang dibuktikan dengan adanya pemecahan masalah bersama, seperti masalah gagal panen. Upaya penyelesaian yaitu dengan mendatangkan penyuluh dan dilakukan proses penyelesaian masalah secara musyawarah.

Tabel 14 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebesar 70% berada pada tingkat jaringan sosial yang sedang atau baik. Jaringan sosial yang dibentuk tidak hanya berasal dari kelompok tani, melainkan hubungan sosial lainnya seperti perkumpulan maupun organisasi. Mayoritas responden sering mengikuti perkumpulan seperti pengajian dan kelompok arisan. Manfaat dari perkumpulan yang dirasakan oleh responden maupun masyarakat lainnya adalah sebagai sarana untuk menjalin kerukunan, tali silaturahmi, ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman dan informasi. Menurut Hasbullah (2006) bahwa salah satu kunci keberhasilan membangun modal sosial terletak pada kemampuan sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan yang melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial.

Norma Sosial

16

masyarakat yang resmi dan umumnya tertulis, sedangkan norma informal biasanya tidak tertulis, umumnya berisi aturan-aturan dalam masyarakat seperti pantangan, aturan keluarga, dan adat-istiadat setempat. Tingkat norma sosial anggota kelompok tani secara lengkap tercantum pada Lampiran 3. Tingkat norma sosial petani hutan rakyat dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15 Tingkat norma sosial Kelompok Tani Langgeng Makmur VII

No. Sub unsur norma sosial Jumlah skor Rata-rata tingkat Kategori

1 Ketaatan pada aturan tidak tertulis 80 3 Tinggi

2 Ketaatan pada aturan tertulis 83 3 Tinggi

3 Kerukunan dalam kehidupan

sehari-hari (gotong royong, kerja bakti)

84 3 Tinggi

Jumlah skor sebesar 247 dan rata-rata skor adalah 8

Selang nilai tingkat norma sosial dengan X max= 9, X min= 3, dan jumlah kelas sebanyak tiga adalah sebesar dua, sehingga tingkat norma sosial dapat dibagi menjadi:

a. Tingkat norma sosial rendah jika skor < 7 b. Tingkat norma sosial sedang jika skor 7 – 9 c. Tingkat norma sosial tinggi jika > 9

Tabel 16 Penilaian tingkat norma sosial Kelompok Tani Langgeng Makmur VII

No. Kategori tingkat norma sosial Selang nilai Jumlah

(orang)

Berdasarkan Tabel 15, tingkat norma sosial anggota kelompok tani berada pada tingkat sedang dengan skor sebesar 8. Semua anggota kelompok tani menyadari bahwa aturan-aturan yang ada disekeliling mereka dibuat untuk kepentingan bersama, baik itu aturan tertulis dan tidak tertulis. Mayoritas anggota kelompok tani memiliki ketaatan yang tinggi terdapat aturan tidak tertulis maupun aturan yang dikeluarkan pemerintah Desa Damarwulan/ aturan tertulis. Mereka percaya bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah desa dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan kepentingan bersama. Bahkan ada beberapa aturan yang telah dibuat oleh Desa Damarwulan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam dan hutan secara lestari, seperti Peraturan Tebang Satu pohon Tanam Sepuluh pohon dan Peraturan Tanam Pohon Sebanyak Jumlah Anak.

Selain aturan tertulis, terdapat pula aturan tidak tertulis yang merupakan kesepakatan/norma untuk melestarikan hutan, yaitu larangan menebang pohon disekitar sumber mata air dan larangan untuk menebang pohon di sekitar makam maupun punden. Mereka percaya bahwa dengan tetap menjaga keberadaan pohon-pohon disekitar sumber mata air, maka kebutuhan akan air bersih akan tetap tercukupi. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, air yang bersumber dari mata air juga dimanfaatkan oleh anggota kelompok tani dan masyarakat untuk kebutuhan pengairan lahan sawah.

17 tinggi pula dalam hal mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh lingkungan tempat tinggal mereka, seperti kegiatan kerja bakti lingkungan. Sebagian besar responden percaya bahwa dengan ikut serta dalam kegiatan tersebut dapat membuat mereka untuk semakin akrab dengan masyarakat lain di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain tetap dapat menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal, kegiatan tersebut juga sudah dianggap menjadi tradisi untuk tetap dilaksanakan. Norma sosial dapat menjadi modal utama dalam pembangunan hutan rakyat karena jika dalam suatu komunitas, norma tumbuh dan dipertahankan secara kuat akan memperkuat masyarakat dalam ikatan modal sosial yang kuat (Hasbullah 2006).

Kepercayaan

Kepercayaan adalah sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial (Fukuyama 2007). Tingkat kepercayaan anggota kelompok tani secara lengkap tercantum pada Lampiran 4. Penilaian terhadap tingkat kepercayaan anggota Kelompok Tani Langgeng Makmur VII seperti pada Tabel 17.

Tabel 17 Tingkat Kepercayaan Kelompok Tani Langgeng Makmur VII No. Sub unsur kepercayaan

kepada:

Jumlah skor

Rata-rata tingkat Kategori

1 Orang sekitar 88 3 Tinggi

9 Penyuluh (pertanian, kehutanan, perkebunan)

80 3 Tinggi

10 Aturan tertulis 88 3 Tinggi

11 Aturan tidak tertulis 87 3 Tinggi

12 Manfaat hutan rakyat 90 3 Tinggi

13 Pihak lain (kerjasama membangun HR)

71 2 Sedang

Jumlah skor adalah 1110 dengan rata-rata skor adalah 37

Selang nilai kepercayaan responden di tempat penelitian dengan Xmax= 39, Xmin=13, dan jumlah kelas (N)=3 adalah 8, sehingga tingkat kepercayaan anggota kelompok tani dapat dibagi menjadi:

18

Tabel 18 Penilaian tingkat kepercayaan Kelompok Tani Langgeng Makmur VII

No. Kategori tingkat kepercayan Selang nilai Jumlah

(%)

Pada Tabel 17 menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki tingkat kepercayaan dalam kategori tinggi yaitu dengan skor 37. Hampir seluruh responden menilai orang-orang disekitarnya dapat dipercaya, ini berarti bahwa responden memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap komunitas. Hal ini dikarenakan petani yang tinggal di lokasi penelitian merupakan penduduk asli. Anggota komunitas adalah orang-orang yang telah dikenal lama baik, karena mayoritas didasari oleh hubungan kekerabatan atau karena kesamaan asal usul. Kenyataan tersebut ditunjukkan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi untuk orang-orang di dalam komunitas yang memiliki latar belakang atau suku yang sama, bahkan responden akan mempercayai pendatang yang memiliki latar belakang atau suku yang berbeda, dengan catatan mereka harus menghormati adat-istiadat yang berlaku di masyarakat dan menjaga kesopanan dalam bergaul.

Kepercayaan responden terhadap aparat pemerintah tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan selama ini pemerintahan yang dijalankan di Desa Damarwulan sudah sesuai dengan kegiatan dan program pemerintah. Selain percaya kepada aparat pemerintah, responden juga mempercayai tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di komunitas. Tokoh masyarakat di lokasi penelitian yang dipercayai adalah Kepala Dusun (Kadus) dan sesepuh dukuh yang merupakan perintis pembangunan hutan rakyat di Dukuh Tanggar, Desa Damarwulan. Kadus memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari di komunitas masyarakat. Selain itu Kadus juga merupakan penyambung lidah bagi pelaksanaan program-program pemerintah di masyarakat.

Tingkat kepercayaan responden terhadap pihak luar cenderung tinggi/baik terutama untuk instansi pemerintah yang sering melakukan kegiatan di lingkungan

19

Tingkat Modal Sosial Kelompok Tani Langgeng Makmur VII dalam Pengelolaan Hutan Rakyat

Berdasarkan unsur-unsur pembentuk modal sosial maka diperoleh tingkat modal sosial kelompok tani yang dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19 Tingkat modal sosial Kelompok Tani Langgeng Makmur VII

No. Unsur modal

sosial

Skor Rata-rata Nilai Maksimun-Minimum Kategori

1 Jaringan sosial 322 11 15 – 5 Sedang

2 Norma sosial 264 8 9 – 3 Sedang

3 Kepercayaan 1149 37 39 – 13 Tinggi

Jumlah 1735 56 63 – 21

Keterangan: jumlah responden 30 orang dengan nilai 1 (rendah), 2 (sedang), 3 (tinggi), Xmaksimum=63, Xminimum=21 dan jumlah kelas (N) adalah 3.

Selang nilai kepercayaan responden di tempat penelitian dengan Xmax= 63, Xmin=21, dan jumlah kelas (N) =3 adalah 14. Berdasarkan Tabel 19, anggota Kelompok Tani Langgeng Makmur VII memiliki tingkat modal sosial yang tinggi atau sangat kuat yaitu dengan skor 56. Berdasarkan Tabel 20, modal sosial responden termasuk dalam kategori tinggi (93,33%).

Tabel 20 Sebaran tingkat modal sosial responden

No. Kategori tingkat modal sosial Selang nilai Jumlah

(orang)

Kepercayaan yang terjalin dalam hubungan bermasyarakat telah membantu masyarakat khususnya petani hutan rakyat dalam menjalin keharmonisan hubungan dan integrasi sosial diantara mereka. Dalam konteks pengelolaan hutan rakyat dan kelestariannya, kepercayaan dalam kelompok tani maupun masyarakat telah mengurangi terjadinya kompetisi dalam memanfaatkan sumberdaya hutan. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan rakyat masih berada dalam koridor aturan-aturan pengelolaan hutan yang mereka percayai. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi hutan yang dikelola dalam keadaan yang lestari dan hampir tidak ditemukannya lahan kosong.

20

Hubungan antara Karakteristik Individu dengan Unsur-unsur Modal Sosial Kelompok Tani Hutan Rakyat

Semakin tinggi modal manusia maka semakin besar peluang untuk membentuk modal sosial (Lawang 2005). Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan karakteristik individu dengan unsur-unsur pembentuk modal sosial maupun hubungan karakteristik individu dengan tingkat modal sosial, digunakan korelasi Peringkat Spearman. Nilai korelasi secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5.

Tabel 21 Hubungan antara karakteristik individu dengan unsur-unsur pembentuk modal sosial dan tingkat modal sosial

No. Karakteristik individu

Unsur-unsur pembentuk modal sosial Tingkat

Modal Sosial

Jaringan sosial Norma sosial Kepercayaan

1 Umur 0.147 -0.202 0.081 0.059

Keterangan: * korelasi nyata pada taraf 0.1 ** korelasi nyata pada taraf 0.05 *** korelasi nyata pada taraf 0.01

Tabel 21 memperlihatkan bahwa pendidikan non-formal berkorelasi positif dengan jaringan sosial. Melalui kursus, pelatihan, maupun pertemuan rutin yang diadakan kelompok tani bersama dengan aparat desa, menyebabkan seseorang dapat mengenal orang lain, organisasi, maupun perkumpulan lain diluar kelompok tani. Pendidikan non-formal dan pendidikan formal membuat seseorang lebih aktif dalam bertindak, karena mampu berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman.

Luas lahan berkorelasi positif terhadap jaringan sosial, artinya bahwa semakin luas lahan milik responden maka tingkat jaringan sosialnya juga semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa modal fisik berupa lahan, berperan dalam modal sosial terutama dalam tingkat jaringan sosial, sehingga seseorang mau berpartisipasi pada organisasi yang dianggap berperan penting dalam kehidupan keluarganya. Responden mau berhubungan atau berinteraksi sosial dalam rangka mengelola sumberdaya yang dimilikinya (Uphoff 2000).

Lama tinggal juga berkorelasi positif terhadap norma sosial. Semakin lama seseorang tinggal dalam komunitasnya, maka semakin tinggi juga pengetahuan dan ketaatan terhadap norma sosial yang ada dalam komunitas. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan atau partisipasi responden dalam setiap kegiatan kerja bakti maupun acara sedekah bumi yang sudah dianggap sebagai tradisi masyarakat. Semakin lama responden tinggal di dalam komunitasnya maka semakin taat terhadap tradisi, pantangan/larangan yang ada di lingkungan desa.

21 semakin tinggi pendidikan non-formal, dan semakin lama seseorang tinggal dalam komunitasnya, maka tingkat modal sosialnya semakin tinggi. Semakin tinggi pendidikan formal maka kepercayaan mereka juga tinggi, mereka mampu membuat jaringan yang luas dengan tujuan untuk menambah atau membagi pengetahuan dan informasi dengan petani lainnya. Tingginya pendidikan formal akan membuat mereka semakin sadar untuk mematuhi norma sosial yang ada di komunitas.

Semakin tinggi pendidikan non-formal maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan yang diberikan untuk mempersepsikan seseorang, lembaga, dan suatu keadaan. Melalui kursus, pelatihan, dan pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh kelompok tani, maka seseorang dapat mengenal orang lain lebih banyak daripada mereka yang tidak pernah berhubungan dengan pihak luar. Pendidikan non-formal membuat petani hutan rakyat lebih aktif dalam bertindak, berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman.

22

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Karakteristik individu anggota Kelompok Tani Langgeng Makmur VII (umur, pendidikan formal dan non-formal, pendapatan, tingkat kesehatan, luas lahan, lama tinggal) berada pada kategori sedang. Unsur modal sosial yang diidentifikasi dari kelompok tani adalah jaringan sosial dengan kategori sedang, norma sosial yang berada pada kategori sedang, dan kepercayaan dengan kategori tinggi. Adapun tingkat modal sosial kelompok tani pada kategori tinggi atau sangat kuat. Karakteristik individu yang berhubungan nyata dengan unsur modal sosial adalah pendidikan non-formal, pendidikan formal, luas lahan, dan lama tinggal. Karakteristik individu yang berhubungan nyata dengan tingkat modal sosial adalah pendidikan formal, pendidikan non formal, dan lama tinggal.

Saran

23

DAFTAR PUSTAKA

Awang SA, Wiyono EB, Sadiyo S. 2007. Unit Manajemen Hutan Rakyat: Proses Konstruksi Pengetahuan Lokal. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Banyumili Art Network.

[BPKH] Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa Madura (ID). 2009. Strategi Pengembangan Pengelolaan dan Arah Kebijakan Hutan Rakyat di Pulau Jawa. Yogyakarta: Laporan BPKH Wilayah XI Jawa Madura Tahun 2009.

[FAO] Food and Agriculture Organization (IT). 2010. Forest Resources Assesment 2010. Rome: FAO.

Fukuyama F. 2007. Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran. Ruslani, penerjemah. Cetakan kedua. Jakarta: Penerbit Qalam. Terjemahan dari: Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity.

Hasbullah J. 2006. Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia). Cetakan Pertama. Jakarta. MR-United Press.

Irianto A. 2004. Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya. Jakarta: Kencana

Lawang, R, M.Z. 2005. Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar. Jakarta: FISIP UI PRESS. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Marwoto. 2012. Peran modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat dan perdagangan kayu bulat [tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Pranadji T. 2006. Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan agroekosistem lahan kering. Jurnal Agro Ekonomi 24:178 – 206.

Rinawati R. 2012. Modal sosial masyarakat dalam pembangunan hutan rakyat di sub DAS Cisedane hulu (studi kasus di areal model DAS mikro sub DAS Cisedane hulu) [tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Saputro GE. 2006. Modal sosial dalam pengelolaan sumberdaya hutan pada masyarakat Kasepuhan, Banten Kidul [skripsi]. Bogor:Program Sarjana, Institut Pertanian Bogor.

Suharjito D. 2000. Hutan Rakyat di Jawa. Di dalam: Suharjito D, editor. Hutan Rakyat di Jawa. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.

Suharjito D, Saputro GE. 2008. Modal sosial dalam pengelolaan semberdaya hutan pada masyarakat Kasepuhan, Banten Kidul. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan 5:317-335.

24

25 Lampiran 1 Data karakteristik individu dan modal sosial Kelompok Tani

Langgeng Makmur VII No.

Resp.

Gender Agama Suku Total nilai

26

Lampiran 2 Tingkat jaringan sosial Kelompok Tani Langgeng Makmur VII

No. Sub unsur jaringan

sosial Tingkat 1 Partisipasi dalam

kelompok

dengan kelompok lain di luar desa

Jumlah skor adalah 322 dan rata-rata skor adalah 10

Keterangan: jumlah responden 30 orang dengan nilai 1 (rendah), 2 (sedang), 3 (tinggi) dengan X maksimun: 15, X minimum: 5 dan jumlah kelas:3

Lampiran 3 Tingkat norma sosial anggota Kelompok Tani Langgeng Makmur VII

No. Sub unsur norma

sosial

Jumlah skor sebesar 247 dan rata-rata skor adalah 8.23 ≈8

27 Lampiran 4 Tingkat kepercayaan anggota Kelompok Tani Langgeng Makmur VII

No. Sub unsur kepercayan Tingkat Jumlah

(orang)

Persentase

(%) Skor

Rata-rata 1 Kepercayaan terhadap orang di

sekitar

2 Kepercayaan terhadap orang dengan suku sama (di dalam komunitas)

3 Kepercayaan terhadap orang dengan suku/budaya yang berbeda (di dalam dan luar komunitas)

4 Kepercayaan terhadap aparat pemerintah

5 Kepercayaan terhadap tokoh masyarakat

6 Kepercayaan terhadap tokoh agama

7 Kepercayaan terhadap instansi pemerintah (Dinas Kehutanan

8 Kepercayaan terhadap orang di lingkungan sekitar dalam hal menjaga hutan

9 Kepercayaan terhadap penyuluh (pertanian, kehutanan dan

10 Kepercayaan terhadap aturan tertulis

11 Kepercayaan terhadap aturan tidak tertulis

12 Kepercayaan terhadap manfaat hutan rakyat

13 Kepercayaan terhadap pihak lain yang ingin bekerjasama dalam membangun hutan rakyat

Jumlah skor adalah 1110 dengan rata-rata skor adalah 37

28

Lampiran 5

29 jar.sos Correlation

Coefficient

.147 .356 .477** -.040 .038 .406* .136 1.000 .257 .028

Sig. (2-tailed)

.439 .054 .008 .834 .841 .026 .475 . .171 .885

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Norma Correlation

Coefficient

-.202 -.079 -.168 .089 -.232 -.014 .380* .257 1.000 -.062

Sig. (2-tailed)

.285 .677 .374 .640 .218 .942 .038 .171 . .745

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Trust Correlation

Coefficient

.081 .181 .083 .050 -.129 -.105 -.094 .028 -.062 1.000

Sig. (2-tailed)

.669 .340 .664 .795 .497 .581 .621 .885 .745 .

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

***. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.1 level (2-tailed).

30

Lampiran 5

b. Korelasi antara komponen karakteristik individu dengan tingkat modal sosial

31 Tingkat

modal social

Correlation Coefficient

.059 -.355* -.262 .071 .065 .059 .304 1.000

Sig. (2-tailed)

.379 .027 .081 .354 .366 .379 .051 .

N 30 30 30 30 30 30 30 30

***. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.1 level (2-tailed).

32

Lampiran 6 Riwayat hidup penulis