i

TRADISI MUSIK KERONCONG TUGU SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA MASYARAKAT KAMPUNG TUGU, TUGU UTARA KOJA, JAKARTA UTARA

SKRIPSI SARJANA DIKERJAKAN O

L E H

Shelly C K Br Pelawi NIM. 100707024

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU BUDAYA

JURUSAN ETNOMUSIKOLOGI

PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI MEDAN

ii

TRADISI MUSIK KERONCONG TUGU SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA MASYARAKAT KAMPUNG TUGU, TUGU UTARA KOJA, JAKARTA UTARA

SKRIPSI SARJANA DIKERJAKAN O

L E H

SHELLY C K BR PELAWI NIM. 100707024

Pembimbing I Pembimbing II

Prof.Mauly Purba, M.A.,Ph.D Drs.,Muhammad Takari, M.Hum.Ph.D Skripsi ini diajukan kepada Panitia Ujian Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, untuk melengkapi salah satu syarat Ujian Sarjana Seni dalam Bidang Etnomusikologi

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU BUDAYA

JURUSAN ETNOMUSIKOLOGI

PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI MEDAN

iii LEMBAR

PENGESAHAN

DITERIMA OLEH:

Panitia Ujian Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara untuk melengkapi salah satu syarat Ujian Sarjana Seni dalam bidang disiplin

Etnomusikologi pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Medan

Pada Tanggal :

Hari :

Fakultas Ilmu Budaya USU, Dekan,

Dr. Syahron Lubis, M.A. NIP

Panitia Ujian: Tanda Tangan

1. Drs, Muhammad Takari, M.Hum., Ph.D. 2. Dra. Heristina Dewi, M.Pd.

3.Prof. Mauly Purba, M.A., Ph.D. 4.

iv DISETUJUI OLEH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DEPARTEMEN ETNOMUSIKOLOGI KETUA,

v

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, penyelamat hidup saya yang telah menganugrahkan kemurahan dan kasih-Nya kepada penulis sehingga penulis dimampukan menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul Tradisi Musik Keroncong Tugu Sebagai Identitas Bnudaya Masyarakat Kampung Tugu, Tugu Utara Koja, Jakarta Utara. Tulisan ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Seni (S1) pada Departemen Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya USU, Medan.

Selama masa penyelesaian tulisan skripsi ini banyak sekali pihak yang sudah memberikan dukungan serta bantuan mulai dari awal persiapan penulisan, pengumpulan data, penyelesaian higga penyempurnaan tulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, terlebih dahulu penulis ingin memberikan penghormatan dan rasa terimakasih dari lubuk hati penulis yang paling dalam kepada kedua orang tua yang sangat penulis kasihi, yaitu ayah saya Yansen Christian Pelawi, dan juga ibu saya, seorang wanita kebanggaan saya Roni Sorita Br Saragih. Terima kasih untuk semua doa, dukungan moral, materi, kesabaran serta kegigihan mereka berjuang hingga penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan.

Terima kasih penulis sampaikan juga kepada saudara saya, Sari Christine Pelawi, Corry Dwi Putri Pelawi, Ameta Karina Pelawi, dan adik saya Yoel Abel Pelawi. Terima kasih untuk semua dukungan doa, motivasi dan bahkan dana yang diberikan kepada penulis.

vi

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, termasuk Departemen Etnomusikologi, serta para informan, sahabat-sahabat dekat, dan lainnya, yaitu:

1. Bapak Dr. Syahron Lubis, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Drs. Muhammad Takari, M.Hum., Ph.D. selaku ketua departemen Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, yang sekaligus juga sebagai dosen pembimbing akademik penulis selama masa perkuliahan dan sebagai Dosen Pembimbing II.

3. Ibu Dra. Heristina Dewi, M.Pd. dan bapak Drs. Fadlin, M.A. selaku Sekretaris dan juga Ketua Laboratorium Departemen Etnomusikologi.

4. Bapak Prof. Mauly Purba, M.A.,Ph.D. selaku dosen pembimbing I saya yang sangat banyak membantu saya memberikan gagasan-gagasan, waktu, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

5. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Etnomusikologi yang sudah memberikan banyak sekali ilmu serta pencerahan selama penulis mengikuti perkuliahan.

6. Bapak Guido Quiko selaku informan kunci sekaligus pimpinan Keroncong Tugu Cafrinho beserta semua anggota Keroncong Tugu Cafrinho yang sudah sangat banyak memberikan kontribusi berupa informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini. 7. Bapak dan ibu gembala saya Pdt. Johnny Seragih dan ibu Tina Grace

sahabat-vii

sahabat saya CG 21 yang selalu berdoa dan memberikan motivasi buat saya.

8. Angela Natasha, sahabat yang selalu mengerti dan sangat banyak membantu, terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik.

9. Terimakasih untuk teman-teman satu angkatan tahun 2010 untuk kenangan dan kebersamaan selama mengikuti perkuliahan di Etnomusikologi.

Akhir kata, penulis sangat berterima kasih kepada semua orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah sangat banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf apabila selama menyelesaikan skipsi ini ada hal yang tidak baik yang penulis lakukan baik dari sikap, perbuatan ataupun perkataan. Penulis sangat berharap tulisan ini berguna dan memberikan informasi serta membuka wawasan setiap pembacanya, terkhusus bagi mereka yang membutuhkan refrensi tulisan mengenai musik Keroncong Tugu.

Medan, Desember 2015

viii ABSTRAK

Tujuan dari ditulisnya skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang berjudul “Tradisi Musik Keroncong Tugu Sebagai Identitas Budaya Masyarakat Kampung Tugu, Tugu Utara Koja, Jakarta Utara. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bahwa musik memiliki peranan yang sangat penting terhadap kebelangsungan sebuah budaya. Dari berbagai macam cara yang dilakukan, musik merupakan cara yang paling efektif dipakai untuk menunjukkan etnisitas atau identitas budaya dari suatu kelompok masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh Bruno Nettl dan juga Mary Jane Collier sebagai landasan pikiran untuk mengkaji penelitian ini agar terfokus kepada musik keroncong tugu dan juga identitas budaya. Dalam proses penelitian ini juga penulis menggunakan metode penelitian deskriftif. Data-data penulis dapatkan dari berbagi buku dan jurnal, artike-artikel serta wawancara dan observasi.

ix ABSTRACT

The aim of this bachelor thesis were to described the research which entitled “Musical Tradition Keroncong Tugu as Cultural Identity of Tugu Village Society, North Tugu Koja, Northern jakarta. This research aim to described about music have main role in the context of culture continuity. For the some techniques in this context, music is a effective element to expressed the ethnicity and cultural identity in one society group.

In this research, I use one method fram Bruno Nettl and Mary jane Collier, as a theorema basic to analyze this phenomenon, which focused to keroncong music and cultural identity. In the process of this research, I use descriptive method. The data in this thesis compiled from books, journals, articles, interviews, and observations.

The goals of this research were sumary as Bruno Nettl says that man tend to choose music to expressed thair ethnicity or cultural identity, this phenomena exist in the Kampung Tugu sosiety. They can be defensive their Portuguese culture in 3,5 centuries, this situation basic on three main values in their culture: hostorical, instruments, and musical style.

x

Daftar Gambar ... xii

BAB I. PENDAHULUAN ... 2

BAB II. DARI PORTUGIS KE NUSANTARA HINGGA MENJADI KERONCONG TUGU ... 27

2.1 Kedatangan Bangsa Portugis Ke Indonesia ... 27

2.2 Kampung Tugu ... 34

2.3 Lahirnya Musik Keroncong Tugu ... 39

2.4 Seniman dan Masyarakat pendukung Keroncong Tugu ... 50

BAB III. KERONCONG TUGU SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA KELOMPOK MASYARAKAT KAMPUNG TUGU ... 57

3.1 Pengertian Karakteristik ... 59

3.2 Tangga Nada ... 63

3.3 Nada Dasar ... 63

3.4 Bentuk Melodi... 65

3.5 Instrumentasi ... 70

3.6 Busana ... 76

BAB IV. UPAYA DALAM MEMPERTAHANKAN TRADISI KERONCONG TUGU... 78

4.1 Kebijakan Umum ... 78

4.1.1 Pola Adaptasi ... 78

4.2 Kebijakan Khusus ... 91

4.2.1 Latihan Rutin ... 91

4.2.2 Pementasan Pada Acara Pemerintahan dan Komersil ... 95

xi

1.2.2 Perekrutan Anggota ... 100

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 102

5.1 Kesimpulan ... 102

5.2 Saran... 103

BIBLIOGRAFI ... 106

Daftar Informan ... 108

xii

Daftar Gambar

Gambar 1 Peta Kampung Tugu ... 35

Gambar 2 Gereja Tugu ... 35

Gambar 3 Gitar Portugis yang disebut dengan cavaquinho ... 42

Gambar 4 Acara Rabo-Rabo dan Mandi Mandi ... 46

Gambar 5 Para Pimpinan Keroncong Tugu Cafrinho generasi I-IV ... 47

Gambar 6 Proses Pembuatan dan Bentuk Akhir Instrumen Keroncong, Macina dan Frunga ... 71

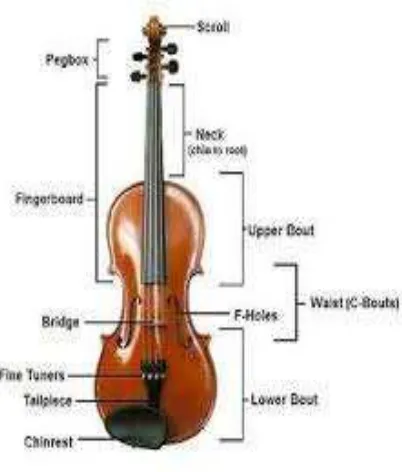

Gambar 7 Gitar dan Bagian-Bagiannya ... 72

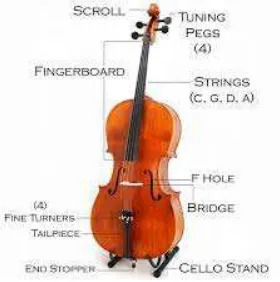

Gambar 8 Cello dan Bagian-Bagiannya ... 73

Gambar 9 Contra Bass ... 74

Gambar 10 Biola dan Bagian-Bagiannya ... 75

Gambar 11 Rebana ... 76

Gambar 12 Suasana Latihan Grastis Untuk Anak-Anak Yang Dipandu Seorang Guru di Kediaman Guido Quiko ... 92

Gambar 13 Latihan Gratis tujuh orang anak di kediaman Guido Quiko ... 93

Gambar 14 Suasana Latihan Rutin (Pemain Gitar, Cello, Macina, Frunga) ... 94

Gambar 15 Suasana Latihan Rutin Senior di Kediaman Guido Quiko ... 94

Gambar 16 Penulis Berfoto Bersama dengan Para Musisi Keroncong Tugu Setelah Menyaksikan Proses Latihan ... 95

Gambar 17 Penampilan Keroncong Tugu Pada Acara Tong-Tong di Den Haag, Belanda ... 97

Gambar 18 Keroncong Tugu Memenuhi Undangan Untuk tampil di Salah Satu TV Swasta ... 97

viii ABSTRAK

Tujuan dari ditulisnya skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang berjudul “Tradisi Musik Keroncong Tugu Sebagai Identitas Budaya Masyarakat Kampung Tugu, Tugu Utara Koja, Jakarta Utara. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bahwa musik memiliki peranan yang sangat penting terhadap kebelangsungan sebuah budaya. Dari berbagai macam cara yang dilakukan, musik merupakan cara yang paling efektif dipakai untuk menunjukkan etnisitas atau identitas budaya dari suatu kelompok masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh Bruno Nettl dan juga Mary Jane Collier sebagai landasan pikiran untuk mengkaji penelitian ini agar terfokus kepada musik keroncong tugu dan juga identitas budaya. Dalam proses penelitian ini juga penulis menggunakan metode penelitian deskriftif. Data-data penulis dapatkan dari berbagi buku dan jurnal, artike-artikel serta wawancara dan observasi.

ix ABSTRACT

The aim of this bachelor thesis were to described the research which entitled “Musical Tradition Keroncong Tugu as Cultural Identity of Tugu Village Society, North Tugu Koja, Northern jakarta. This research aim to described about music have main role in the context of culture continuity. For the some techniques in this context, music is a effective element to expressed the ethnicity and cultural identity in one society group.

In this research, I use one method fram Bruno Nettl and Mary jane Collier, as a theorema basic to analyze this phenomenon, which focused to keroncong music and cultural identity. In the process of this research, I use descriptive method. The data in this thesis compiled from books, journals, articles, interviews, and observations.

The goals of this research were sumary as Bruno Nettl says that man tend to choose music to expressed thair ethnicity or cultural identity, this phenomena exist in the Kampung Tugu sosiety. They can be defensive their Portuguese culture in 3,5 centuries, this situation basic on three main values in their culture: hostorical, instruments, and musical style.

2 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Indonesia tergolong dalam Negara kepulauan serta memiliki wilayah yang sangat luas. Hal ini membuat Negara Indonesia sebagai negara yang melimpah dan kaya akan hasil alamnya. Namun luasnya wilayah Indonesia, tidak hanya membuat negara Indonesia menjadi negara yang kaya akan hasil buminya, akan tetapi hal ini membuat Indonesia menjadi sangat kaya juga akan keberagaman kebudayaan serta suku-suku yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia.

Keseluruhan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia kurang lebih ada sebanyak delapan ratus suku. Semua suku ini menempati wilayah mereka dengan melakukan kebiasaan masing-masing sesuai dengan norma adat serta aturan-aturan yang berlaku. Dari setiap kelompok suku yang tersebar di wilayah Indonesia menciptakan budaya yang telah mereka hidupi secara turun temurun sebagai kebiasaan dan media untuk mengekspresikan kehidupan mereka di dalam kehidupan bermasyarakat.

3

berarti “daya dari budi” atau “daya dari akal” yang berupa cipta, karsa dan rasa. Kata “kebudayaan” itu sepadan dengan kata culture dalam bahasa Inggris. Kata culture itu sendiri berasal dari bahasa Latin colere yang berarti merawat, memelihara, menjaga, mengolah, terutama mengelolah tanah atau bertani.

Kebudayaan menurut Sir Edward B. Tylor (1871) seorang pakar antropologi Inggris, mengunakan kata culture untuk menunjukan “keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam pengalaman historisnya”. Termasuk di sini ialah “pengetahuan, kepercayaan, seni, moral hukum, kebiasaan, kemampuan, serta perilaku lainya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat”.

Kebudayaan suatu kelompok masyarakat tentu berbeda dengan kebudayaan yang ada di daerah lain. Sekalipun ada sedikit persamaan, hal itu mungkin saja dipengaruhi oleh kondisi keadaan alam, pengaruh sejarah, agama, atau wilayah yang berdekatan serta faktor-faktor lainnya. Akan tetapi sekalipun memiliki persamaan tentu ada hal yang membedakan suatu kebudayaan itu dengan kebudayaan lain dan perbedaan itu membuat kita dapat dengan mudah mengenali kebudayaan yang satu dengan yang lainnya.

4

Pada tulisan ini, penulis akan membahas tentang kelompok masyarakat Kampung Tugu, yang bermukim di wilayah Tugu kota Jakarta, tepatnya di wilayah Koja Jakarta Utara. Sama halnya dengan kelompok masyarakat lain yang memiliki tradisi budaya, masyarakat Kampung Tugu juga memiliki tradisi budaya yang telah mereka hidupi selama ratusan tahun dan terus mereka jaga hingga saat ini.

Penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji tradisi musik keroncong pada masyarakat Kampung Tugu karena penulis melihat ada banyak sekali fenomena yang terjadi terhadap proses terbentuknya dan berlangsungnya tradisi musik keroncong tugu pada masyarakat Kampung Tugu, sehingga penulis berasumsi bahwa tradisi musik keroncong tugu pada masyarakat Kampung Tugu memiliki kekayaan nilai yang perlu dikaji lebih dalam supaya kekayaan nilai dari kebudayaan itu dapat diketahui.

5

Sedikit penulis ceritakan bahwa tradisi musik keroncong tugu berawal dari tradisi musik yang dibawa oleh orang-orang Portugis bersama dengan para tawanan mereka yang merupakan orang Benggali dan Coromandel asal India pada abad ke lima belas dalam perjalanan pelayaran mereka dari Melaka menuju Maluku yang singgah di pelabuhan Sunda Kelapa. Persinggahan mereka di Sunda Kelapa juga melahirkan sebuah wilayah pemukiman baru di wilayah sekitaran pelabuhan. Di wilayah ini banyak orang Portugis yang memilih menikahi wanita pribumi Indonesia, dan keturunan dari peranakan campuran ini disebut dengan mestizo.

6

diwajibkan untuk membayar pajak. Tawanan Portugis yang mendapat kebebasan ini disebut dengan kelompok mardijkers yang berarti pembebasan pajak.

Setelah Gubernur Jenderal Jan Pieter Soen Coen memberlakukan pembersihan etnis oleh militer Belanda di Pulau Banda selama tahun 1620, pelaut Portugis Goa kemudian melarikan diri dari Bandaneira. Para pelaut Goa membuat pelabuhan darurat ketika kapal mereka karam di teluk Batavia. Di bawah intervensi Batavia Portugis Church (Portugeesche Binnenkerk), pada tahun 1661 oleh Belanda dibebaskan dan dikirim para pelaut ini ke desa Tugu bersama dengan keluarga mereka asal Bandaneira yang berjumlah sekitar 23 kepala keluarga.

Desa Tugu ini sendiri merupakan daerah terpencil, kawasan hutan lebat, banyak rawa sehingga menjadi menjadi tempat bersarangnya nyamuk malaria. Di sini Mereka tinggal secara eksklusif, mempertahankan budaya Portugis dengan menggunakan bahasa Portugis Cristao lisan sebagai bahasa kesehariannya. Terisolasi dan jauh dari kehidupan perkotaan tentu menjadi sebuah tantangan bagi komunitas Tugu. Dengan keadaan alam yang mereka hadapi seperti ini mengharuskan mereka untuk dapat bertahan hidup dengan memanfaatkannya sebagai lahan untuk bercocok tanam, dan sebahagian memilih untuk menjadi nelayan.

7

Cavaquinho sendiri adalah sebuah gitar kecil yang berdawai 4, memiliki bentuk yang sama dengan yang sekarang kita kenal yaitu ukulele.

Menurut naskah pregrinacao tentang petualangan pelaut Portugis, Fernao Mendes Pinto pada tahun 1555 bersama rekannya de Meirelez, vokalis dan pemusik yang handal turut membawa cavaquinho, gitar kecil Portugis dalam pelayaran mereka ke Cina, Naskah itu juga memuat laporan Philipe de Caverel pada tahun 1582 yang menyebutkan tentang pelayaran sepuluh ribu gitar cavaquinho, yang berangkat bersama para pelaut Portugis ke Maroko (Victor Ganap dalam Krontjong Toegoe 2011:4)

Kecintaan mereka terhadap musik serta didorong oleh sebuah kebutuhan yaitu hiburan, membuat mereka tetap melakukan tradisi bermusiknya meskipun mereka hidup terisolasi , jauh dari kondisi nyaman dan kehidupan perkotaan Batavia. Keadaan alam yang merupakan hutan lebat serta ditumbuhi banyak pohon kayu mereka manfaatkan untuk mengekspresikan kecintaan mereka terhadap tradisi musik Portugis, dengan cara membuat kembali sebuah alat musik seperti cavaquinho yang pernah mereka mainkan sebelumnya. Instrumen ini digunakan selepas melakukan aktivitas siang hari oleh pemuda-pemuda tugu sambil berkumpul bersama anggota keluarga lain untuk bermain musik, bernyanyi dan menghibur hati. Karena suara yang dihasilkan oleh instrumen ini “crong-crong” maka akhirnya dibuatlah nama alat musik ini dengan sebutan keroncong.

8

kejenuhan, jauh lebih penting dari itu tradisi musik di Desa Tugu ini justru menarik perhatian dari banyak pihak dan masyarakat umum sehingga musik ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang bermukim di desa Tugu, namun hampir seluruh wilayah Jawa.

Dalam perkembangannya, alat musik cavaquinho (sekarang disebut dengan keroncong) para pengrajin Tugu kemudian membuatnya ke dalam tiga ukuran yaitu, Macina (kecil), Frunga (menengah), dan Jitera (besar). Dalam

perkembangan selanjutnya, keroncong menjadi cuk (ukulele pertama tiga senar),

cak (ukulele kedua empat senar) dan gitar enam senar sebagai adaptasi dari

mandolin yang berfungsi sebagai melodi berjalan.

Di pergantian abad ke 19, Keroncong Tugu berkembang menjadi seni akulturasi yang ditiru oleh masyarakat Hindia di Batavia, dan memunculkan gaya seperti keroncong Kemayoran oleh De Krokodilen kelompok di Kemayoran yang terkenal dengan buaya keroncongnya, Lief Java oleh musisi lokal Jawa, dan Langgam Keroncong dalam gaya gelijkgesteld dari Tin Pan Alley di Amerika oleh musisi Indonesia Timur, sebelum keroncong menyebar ke kota-kota lain di Jawa, termasuk Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta dan Surabaya.

9

organisasi sebagai wadah agar musik Keroncong Tugu dapat diorganisir dengan baik.

Organisasi itu diberi nama Orkes Poesaka Krontjong Moresco Toegoe - anno 1661. Mereka menyanyikan lagu-lagu berbahasa kreol Portugis, Melayu, dan lagu berbahasa Belanda. Lagu Moresco sendiri pertama kali dipopulerkan di Kampung Tugu yang kemudian dijadikan dasar lagu-lagu keroncong yang tercipta sekarang. Tercatat juga ada 4 lagu berbahasa kreol Portugis yang masih dinyanyikan hingga sekarang: Nina Bobo yaitu lagu kebiasaan untuk menimang anak agar tertidur, Gatu Matu, Cafrinho, dan Yan Kaga Leti.

Kini, tradisi musik Keroncong Tugu sudah ada kurang lebih selama 3,5 abad. Meskipun dalam sepanjang perjalanannya banyak perkembangan yang terjadi, namun tradisi musik Keroncong Tugu tetap mempertahankan nilai dan jati diri keportugisan mereka. Lebih penting lagi untuk diketahui bahwa tradisi musik Keroncong Tugu ini menjadi identitas bagi mereka. Dengan memainkan lagu-lagu mereka khususnya lagu yang masih menggunakan bahasa kreol Portugis serta penggunaan intrumen cavaquinho (keroncong) mereka mampu menunjukkan jati diri keportugisannya dan dengan cara`itu jugalah masyarakat luas dapat melihat mereka sebagai orang-orang keturunan Portugis.

10

Ini membuktikan bahwa pernyataan dari Bruno Nettl yang menyebutkan bahwa banyak orang tidak lagi merasa puas menunjukkan keunikan kulturalnya melalui pakaian, struktur masyarakat, kebudayaan material, ataupun lokasi tempat tinggalnya, bahasanya atau agamanya. Sebaliknya orang lebih memilih musik sebagai etnisitasnya (Netll, 1985:165) sangat selaras dengan apa yang terjadi pada kebudayaan masyarakat di Kampung Tugu.

Pentingnya suatu identitas dalam sebuah kebudayaan mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam, melihat proses apa saja yang terjadi dalam pembentukan identitas itu sendiri. Keroncong Tugu merupakan tradisi musik yang merupakan salah satu contoh kasus, di mana menurut penulis memiliki keunikan dalam menunjukkan identitasnya, yakni dengan musiknya sehingga kebudayan mereka dikenal dan dapat bertahan lebih dari 3,5 abad. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menulis sebuah tulisan ilmiah berupa skripsi yaitu Tradisi Musik Keroncong Tugu Cafrinho, Sebagai Identitas Budaya Masyarakat Kampung Tugu, Tugu Utara Koja, Jakarta Utara.

1.2 Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini adalah:

1. Kenapa masyarakat Kampung Tugu memilih musik keroncong tugu sebagai media untuk menunjukkan identitas budayanya?

11 1.1 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari tulisan ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui hal apa yang membuat tradisi musik Keroncong Tugu dijadikan sebagai identitas bagi kebudayaan masyarakat Kampung Tugu.

2. Untuk dapat mengetahui bagaimana upaya mereka mempertahankan tradisi musik Keroncong Tugu yang dijadikan sebagai identitas mereka.

Selanjutnya, manfaat tulisan ini adalah:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah, perkembangan dan keberadaan tradisi musik keroncong Tugu serta mengetahui upaya-upaya dalam pelestarian tradisi musik keroncong Tugu yang dijadikan sebagai identitas budaya masyarakat Kampung Tugu.

2. Sebagai dokumentasi yang bermanfaat sebagai refrensi di masa mendatang. 3. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu

yang didapat selama masa studi di jurusan Etnomusikologi.

1.4 Konsep dan Teori 1.4.1 Konsep

12

Tradisi adalah suatu struktur kreativitas yang sudah establish (Joiner dalam Coplan 1993:40), yang memberikan gambaran mentalitas, prinsip-prinsip ekspresif, dan nilai-nilai estetik. Tradisi, walaupun mempresentasikan kekinian tetapi tidak terpisahkan dengan masa lalu (Beisele dalam Coplan 1993:40). Atau sebaliknya, tradisi adalah sesuatu yang menghadirkan masa lalu pada masa kini (Coplan 1993:47).

Tradisi menurut KBBI adalah (1) adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; (2) penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.

Budaya menurut Barnouw, (1985) bahwa “budaya adalah sebagai sekumpulan sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang di miliki bersama oleh sekelompuk orang, yang dikomunikasikan dari generasi ke generasi berikutnya lewat bahasa atau beberapa sarana komunikasi lain.

Identitas berarti ciri-ciri, sifat-sifat khas yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan suatu keunikannya serta membedakannya dengan hal-hal lain. Identitas budaya adalah rincian karakteristik atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang kita ketahui batas-batasnya tatkala dibandingkan dengan karakteristik atau ciri-ciri kebudayaan orang lain (Liliweri 2003: 72).

13

Keroncong Tugu sendiri pada awalnya adalah sebutan untuk alat musik yang dibuat di Tugu bernama Macina, yang jika dibunyikan menghasilkan suara

crong, crong, crong. Pada gilirannya Keroncong Tugu meluas dan memiliki 3

pengertian, yaitu: 1. Alat musik, 2. Genre musik, dan 3. Pakem Lagu.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa konsep yang dimaksud penulis dalam tulisan ini yaitu, tradisi musik Keroncong Tugu adalah sebuah tradisi yang menggambarkan prinsip hidup dan nilai estetik masyarakat di Kampung Tugu yang diekspresikan lewat musik yaitu musik keroncong tugu yang mana kemudian musik keroncong tugu ini dijadikan sebagai identitas kebudayan mereka karena memiliki tiga unsur penting yang menjadi bagian dari musik itu sendiri yaikni alat musik, genre musik dan pakem lagu yang dijaga dan terus dipertahankan keasliaannya selama 3,5 abad lebih.

1.4.2 Teori

Dalam memahami tulisan ini ada dua aspek yang penting diketahui, yang pertama adalah aspek sosial dan kedua aspek musikal. Aspek yang terkait dengan aspek sosial dalam tulisan adalah identitas budaya.

14

tradisi dalam sekelompok masyarakat tertentu yang terwujud dalam aktivitas serta diatur oleh norma adat. Dari tradisi atau kebiasaan itulah kita dapat mengenali dan membedakan antara sebuah kebudayaan dengan kebudayaan lain.

Tradisi adalah suatu struktur kreativitas yang sudah establish (Joiner dalam Coplan 1993:40), yang memberikan gambaran mentalitas, prinsip-prinsip ekspresif dan nilai-nilai estetik. Tradisi walaupun mempresentasikan kekinian tetapi tidak terpisahkan dengan masa lalu (Beisele dalam Coplan 1993:40). Atau sebaliknya, tradisi adalah sesuatu yang menghadirkan masa lalu pada masa kini (Coplan 1993:47).

Identitas budaya adalah rincian karakteristik atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang kita ketahui batas-batasnya tatkala dibandingkan dengan karakteristik atau ciri-ciri kebudayaan orang lain (Liliweri, 2003: 72).

Kebudayaan menurut Edward B. Taylor (1871) menggunakan kata kebudayaan untuk menunjukkan “keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam pengalaman historisnya”. Termasuk di sini adalah pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan dan kemampuan serta prilaku lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

15

sebagai salah satu cara untuk menunjukkan jati diri sebuah kebudayaan atau dengan kata lain dijadikan sebagai identitas sebuah budaya.

Dalam teorinya cultural identity theory, Mary Jane Collier, menyatakan bahwa “cultural identities are negotiated, co created, reinforced and challenged through comunication”(identitas kebudayaan itu dapat diubah, dibentuk, ataupun ditentang melalui komunikasi).

Dengan kata lain, hal ini berarti bahwa suatu identitas kebudayaan bersifat fleksibel. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Collier bahwa kebudayaan itu dapat dinegosiasikan. Selain itu identitas kebudayaan itu juga dapat dikreasikan kembali sehingga identitas itu tetap relevan untuk dipertahankan meskipun pada akhirnya menciptakan perubahan terhadap identitas budaya itu sendiri. Akan tetapi, dari hal ini penulis melihat sifat fleksibel tehadap kebudayaan justru memperkaya nilai yang sudah ada di dalam kebudayaan itu sendiri. Sifat-sifat tersebut kemudian mendukung suatu identitas kebudayaan untuk dapat beradaptasi dengan zamannya namun tetap harus bertahan mengahadapi tantangan itu sehingga kebudayaan itu sendiri tidak kehilangan karakteristiknya.

16

Kedua teori di atas menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang bagaimana tradisi musik kerooncong tugu dijadikan masyarakat Kampung Tugu sebagai identitas kebudyaan mereka.

Selain itu, kedua teori ini juga bagi membuka wawasan penulis bahwa identitas merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah kebudayaan. Dengan adanya identitas, tentu mudah bagi kita dapat mengenali keberagaman budaya yang ada, khususnya di Indonesia. Selain itu pernyataan Bruno Nettl di atas menjadi pondasi bagi penulis untuk semakin terfokus dan yakin bahwa musik merupakan pilihan yang tepat untuk dijadikan sebuah alasan bagi suatu kebudayaan untuk dijadikan sebagai identitasnya.

Selain itu musik sendiri juga memiliki karakteristik sehingga dapat dibedakan dengan jenis musik-musik yang lainnya. Hal ini tentu memperkuat keberadaan musik untuk dijadikan sebagai identitas bagi suatu kebudayaan. Hal ini disampaikan Bruno Netlle sebagai berikut:

... by style we mean the aggregate of characteristics which a composition has, and which it shares with others in its cultural complex. When speaking of an individual culture or a single, unfield corpus of music, we may have no particular occasion to distinguish between the composition and the style as a whole. Of course, a musical composition cannot exist without having certain characteristics of scalae, melody, rhythm, and form. And this characteristics, again, are only abstraction which must ride, as it were, on the backs of the concrete musical items, of the musical content (1964:100).

17

musiknya dan juga gaya musiknya secara keseluruhan. Tentu saja sebuah komposisi musik tidak akan eksis tanpa adanya tangga nada, melodi, ritem, dan bentuk musiknya. Dan karakteristik ini, sekali lagi hanya sebuah keabstrakan yang harus dimainkan sebagaimana mestinya, menjadi bagian musik yang nyata dari konten musik itu sendiri.

1.5 Metode Penelitian

Pada penelitian guna mengumpulkan data, penulis menggunakan metode penelitian deskritif. Metode deskriftif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Moh. Nasir 1988).

Selain itu penulis juga melakukan observasi lapangan dengan cara hadir dan melihat langsung proses latihan rutin yang mereka lakukan dan juga menyaksikan secara langsung pertunjukan-pertunjukan yang mereka lakukan sehingga penulis dapat melihat lebih dekat bagaimana kegiatan kelompok ini berlangsung sehari-harinya.

1.5.1 Studi Kepustakaan

18

tulisan ini. Hal itu dilakukan penulis dengan pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku atau jurnal yang bisa mendukung tulisan yang penulis buat. Beberapa tulisan ilmiah dan jurnal juga didapat penulis dengan cara mencarinya di internet. Selain itu penulis juga banyak mendengar lagu-lagu dan pertunjukan tentang keroncong di situs Youtube juga membeli cd rekaman Keroncong Tugu Cafrinho untuk menambah sebanyak mungkin refrensi data yang dibutuhkan penulis.

1.5.2 Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau informasi yang tidak dapat diamati secara langsung. Menurut Koentjaraningrat ada tiga macam cara wawancara, yaitu: (1) wawancara berfokus (focused Interview), (2) wawancara bebas (free interview), (3) wawancara sambil lalu (casual Interview).

19

inventaris departemen Etnomusikologi dan menggunakan handphone untuk merekam wawancara yang penulis lakukan.

1.5.3 Penelitian Lapangan

Penulis melakukan penelitian lapangan secara intensif dimulai dari pertengahan bulan Juli sampai awal September tahun 2013 di wilayah utara Jakarta. Selama penulis di lokasi penelitian penulis melakukan wawancara rutin sebanyak empat kali dalam seminggu. Sebagai informan kunci penulis memilih Bapak Guido Quiko yang merupakan generasi ke empat sejak terbentuknya kelompok Keroncong Tugu dan sekaligus juga sebagai pimpinan Kelompok Keroncong Tugu Cafrinho sejak orang tuanya Samuel Quicko meninggal dunia. Selain melakukan wawancara dengan informan kunci, penulis juga melakukan wawancara dengan anggota dari kelompok Keroncong Tugu Cafrinho untuk memperkaya informasi yang penulis butuhkan.

1.5.4 Kerja Laboratorium

Setelah mengumpulkan data dari lapangan, maka penulis melanjutkan ke tahap pengolahan data di laboratorium. Penulis melakukan proses seleksi data, analisa data, dan mengklasifikasikan data berdasarkan kelompoknya sesuai dengan informasi yang penulis harapkan.

20

transkripsi ini penulis berpegangan dengan ketentuan yang ditawarkan oleh Nettl (1964:99) yaitu pendekatan preskriptif (pencatatan terhadap hal-hal/ bagian yang menonjol yang biasa dipahami oleh sesama pemusik saja) dan pendekatan deskriptif (pencatatan secara lengkap detail-detail yang ada pada lagu).

Proses yang penulis lakukan dalam mentranskripsi adalah dengan mendengar potongan-potongan melodi dari lagu yang akan ditranskripsi dan berusaha mengahafal melodi serta pola ritemnya. Penulis menggunakan software Sibelius untuk membantu penulis agar lebih mudah dalam proses pengerjaan trasnkripsi. Potongan-potongan yang penulis hafalkan kemudian penulis pindahkan ke dalam program Sibelius. Satu persatu potongan melodi penulis pindahakan ke dalam program Sibelius, dan setelah selsesai penulis penulis cetak dengan menggunakan mesin printer.

1.5.5 Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian, penulis memilih Keroncong Tugu sebagai objek penelitian. Keroncong Tugu Cafrinho beralamat di Jalan Raya Tugu No 28 RT 003/ RW 014 Tuggu Utara Koja, Jakarta Utara.

1.5.6 Tinjauan Pustaka

21

batasan-batasan sejauh mana dan hal-hal apa saja yang perlu dimuat dan dibahas pada tulisan ilmiah tersebut. Selain itu tinjauan pustaka juga akan memuat uraian yang sistematis tentang informasi yang didapat penulis dari hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dan berkaitan tentang pembahasan yang ditulis oleh penulis.

Manfaat lain dari dimuatnya tinjauan pustaka pada sebuah tulisan ilmiah adalah, di dalam tinjauan pustaka juga akan dimuat tentang kelebihan dan kekurangan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai argumen bahwa tulisan yang akan ditulis mengenenai penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat menyempurnakan atau juga mengembangkan penelitian terdahulu. Selain itu tinjauan pustaka juga akan memuat landasan teori yang berupa rangkuman dari teori-teori yang akan menjadi pedoman dan juga tentunya teori-teori lain yang masih berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

22

Berikut ini beberapa tinjauan pustaka yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan topik tersebut di atas.

1. Buku yang berjudul Diseminasi musik Barat di Timur: Studi Historis Penyebaran Musik Barat di Indonesia dan Jepang Lewat Aktivitas Misionaris Pada Abad Ke-16 yang ditulis oleh Triono Bramantyo membahas tentang bagaimana proses penyebaran musik Barat di Indonesia, dan di dalam salah satu bab dalam buku itu dia membahas tentang musik keroncong tugu yang keberadaannya dipengaruhi oleh bangsa Portugis. Buku ini memberikan banyak infromasi kepada penulis tentang sejarah musik keroncong tugu serta perkembangannya, namun dalam buku ini tidak dibahas mengenai musik keroncong tugu yang digunakan sebagai identitas bagi masyarakat Kampung Tugu.

2. Buku yang berjudul Krontjong Toegoe yang ditulis oleh Victor Ganap. Dalam bukunya ini, Victor Ganap membahas cukup detail tentang musik keroncong tugu, baik secara historisnya, maupun diskusi musiknya yang memberikan wawasan baru bagi penulis khususnya tentang musik keroncong tugu. Akan tetapi dalam buku ini penukis tidak mendapati ada sebuah pembahasan khusus mengenai musik keroncong tugu dijadikan sebgai identitas budaya.

23

hanya membahas tentang musik keroncong tugu yang merupakan tradisi musikal mardijekrs dan keturunannya yang bermukim di Kampung Tugu. Tentu saja tulisan ini juga sangat bermanfaat bagi penulis sebagai refrensi, namun tulisan ini tidak membahas tradisi itu dijadikan sebgai identitas bagi masyarakat Kampung Tugu.

4. R. Agoes Sri Widjajadi membuat sebuah tulisan yaitu “Menelusuri Sarana Peyebaran Musik Keroncong” yang dimuat dalam jurnal Humaniora: Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni. Fokus pembahasan tulisan ini lebih mengarah kepada sarana yang digunakan dalam penyebaran musik keroncong sehingga musik keroncong tetap eksis khususnya di dunia seni pertunjukan. Meskipun memberikan informasi baru kepada penulis tentang musik keroncong, namun lagi-lagi tulisan ini tidak membahas tentang musik keroncong tugu sebgai identitas budaya masyarakat Kampung Tugu.

5. Abdul Rachman juga membuat sebuah tulisan mengenai musik keroncong yaitu Bentuk dan Analisis Musik Keroncong Tanah Airku Karya Kelly Puspito. Tulisan ini membahas tentang musik keroncong yang dikembangkan dengan harmonisasi atau progesi akord. Hal ini dilakukan karena kurangnya minat generasi muda khususnya para remaja terhadap musik keroncong. Sehingga, dengan dilakukannya inovasi ini diharapkan para remaja tertarik mendengar musik keroncong. Tulisan ini tentu juga meanambah wawasan bagi penulis tentang musik keroncong.

24

25

7. Sebuah tulisan yang ditulis oleh Magdalia Alfian yaitu Keroncong Music Reflects the Identity of Indonesia. Dalam tulisan ini diceritakan bahwa musik keroncong merupakan musik yang sangat populer di tahun 70-an hingga 80-an, dan kepopuleran musik keroncong menjadi identitas yang menggambarkan Indonesia. Namun karena kemajuan teknologi kepopulerannya mulai berkurang sehingga dilakukan berbagai cara agar musik keroncong tetap eksis. Salah satu yang dilakukan generasi muda terhadap pelestarian musik keroncong adalah dengan memasukkan unsur dari genre-genre musik lain. Keberhasilan musik keroncong bertahan hingga sekarang memberikan banyak kontribusi terhadap Indonesia sehingga sangat wajar dianggap sebagai warisan dunia.

8. Sebuah tulisan yang berjudul The Dynamics of Keroncong Music in Indonesia yang ditulis oleh Linda Sunarti dan Wiwin Trinarti. Tulisan ini memaparkan tentang perjalanan musik keroncong di Indonesia dan dari analisis mereka didapatkan hasil bahwa musik keroncong di Indonesia mampu terus bertahan dan dipopulerkan dengan membuat promosi melalui media seperti televisi dan radio sehingga masyarakat menjadi familiar terhadap musik keroncong. Selain itu dalam tulisan ini juga disimpulkan bahwa para seniman keroncong harus melakukan inovasi untuk menarik minat lebih banyak orang.

26

penelitian dari tulisan ini menunjukkan bahwa pola improvisasi permainan instrumen cello keroncong dalam irama jenis langgam Jawa grup Orkes Keroncong Harmoni Semarang memiliki banyak kemiripan dengan pola permainan instrumen kendang pada musik karawitan.

10. Sebuah tulisan terakhir adalah tulisan dari Chysanti Arumsari yaitu

Keroncong Tugu: The Beat of Nationalism from Betawi, Jakarta, Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keroncong tugu adalah seni musik Betawi yang harus dikembangkan karena musik keroncong tugu punya karakter tersendiri. Selain itu, meskipun musik keroncong tugu sudah disahkan sebagai kebudayaan betawi namun tidak ada rasa kepemilikan serta masih banyak warga DKI yang tidak mengenal dan tidak perduli terhadap musik keroncong tugu.

27 BAB II

DARI PORTUGIS KE NUSANTARA HINGGA

MENJADI KERONCONG TUGU

Pada Bab II ini akan dikaji keberadaan musik Keroncong Tugu. Kajian ini dilatarbelakangi oleh sejarah lahirnya musik keroncong di Indonesia, yakni ketika Portugis mulai melakukan pelayaran ke wilayah Timur. Musik Keroncong yang dimaksudkan penulis dalam pembahasan ini adalah musik Keroncong Tugu yang juga menjadi awal lahirnya musik keroncong pertama di Indonesia yang masih tetap hidup dan mempertahankan ciri khasnya sehingga musik Keroncong Tugu djadikan sebagai identitas bagi kebudayaan orang-orang keturunan Portugis di Kampung Tugu yang tetap mempertahankan keaslian musiknya serta menjadi kelompok musik keroncong tertua yang tetap eksis dalam kancah musik populer Indonesia hingga sekarang.

2.1 Kedatangan Bangsa Portugis ke Indonesia

28

dingin di Eropa, tidak ada salah satu cara pun yang dapat dijalankan untuk mempertahankan agar semua hewan-hewan ternak dapat tetap hidup. Kerena itu banyak hewan ternak yang disembelih dan dagingnya kemudian harus di awetkan. Untuk itulah diperlukan sekali banyak garam dan rempah-rempah.

Cengkeh dari Indonesia Timur adalah yang paling berharga. Indonesia juga menghasilkan lada, buah pala, dan bunga pala. Kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah termasuk dalam tanaman rempah-rempah menjadi alasan Portugis ingin menguasai daerah Indonesia sekaligus menguasai pasaran Eropa.

Hal serupa juga dikatakan oleh seorang ahli sejarah dan arkeologi Islam Uka Tjandrasasmita dalam bukunya Indonesia-Portugal: Five Hundred Years Of Historical Relationship (Capessa 2002), mengutip sejumlah ahli sejarah, menyebutkan tidak hanya ada satu motivasi kerajaan Portugis datang ke Asia. Ekspansi itu mungkin dapat diringkas dengan tiga kata bahasa Portugis, yakni Feitoria, Furtaleza, dan Igreja yang arti harafiahnya adalah emas, kejayaan, dan gereja atau perdagangan, dominasi militer dan penyebaran agama Katolik.

29

bulan Desember 1346, melewati Asia Tenggara. Berdasarkan pengalaman perjalanannya melewati Asia Tenggara ia kemudian menggambarkan “Saba” (Jawa atau Sumatera) adalah sebuah daerah pedalaman yang tidak ada bandingannya serta cerita lain yang dinilai Hall sebagai “kisah fantastik” (Hall, ibid, hal.232)

Kemudian menyusul pula sebuah keluarga terhormat bernama Nicole de’ Contian yang juga adalah orang Eropa untuk melakukan perjalanan ke Asia Tenggara. Dia adalah seorang yang mencari peluang dagang dan menghabiskan waktu kurang lebih 25 tahun mengembara di daerah Timur, berkunjung ke pulau Sumatera dan Jawa dan kembali pulang pada tahun 1444. Ia melukiskan pulau Sumatera sebagai pulau yang kaya akan merica dan emas.

30

Keberhasilan Portugis merebut pelabuhan di Melaka merupakan sebuah kesuksesan yang termahal dari semua usaha yang pernah dilakukan oleh Portugis untuk menguasai Asia dan Afrika (Massarella 1990:19). Manuel, yang ketika itu adalah Raja Portugis merasa sangat bangga dengan pencapaian yang dilakukan Alfonso, sehingga dia menceritakan kesuksesaan itu kepada paus Leo X di Roma melalui sebuah surat. Setelah memberikan selamat kepada Raja Manuel, kemudian Paus mengeluarkan ‘Maklumat Pengakuan‘ pada tanggal 3 November 1514. Isi maklumat itu adalah “ia melarang orang Kristen ikut campur atau masuk tanpa izin ke wilayah yang berhasil dikuasi oleh Raja Manuel tersebut. Dengan adanya pengakuan itu, Portugis pun merasa semakin kuat dan yakin untuk memperluas dan memperkuat kekuasaannya di Melaka sehingga Portugis membangun sebuah benteng untuk dapat terus mempertahankan kekuatan dan kekuasaannya dari setiap interupsi atau serangan.

31

Karena kondisi kapal mereka yang sudah tua dan tidak layak pakai, akhirnya kepala navigator yakni Fransisco Serrao memerintahkan mereka untuk membakar semua kapal mereka dan kemudian membeli kapal bekas milik nelayan lokal lalu melanjutkan perjalanan ke arah selatan menuju pulau-pulau Banda.

Setelah mereka pulang dari Banda, sekitar tahun 1512, kapal mereka yang sudah penuh dengan rempah-rempah yakni cengkeh, pala, dan bunga pala mengalami kecelakaan dan akhirnya karam setelah dihantam hebat oleh badai. Dari semua pasukan yang berangkat, hanya tersisa tujuh orang yang berhasil diselamatkan oleh penduduk setempat. Ketujuh orang ini kemudian dilaporkan kepada Sultan Abu Lais di Ternate. Sultan Abu Lais adalah seorang yang bisa meramalkan sesuatu dan dia percaya dengan ramalannya itu kehadiran ketujuh orang Portugis ini dapat membantunya untuk memperluas kekuasaannya di Maluku, dan oleh karena itu beliau menyambut dengan ramah dan hangat ke tujuh orang Portugis tersebut. Pucuk di cinta ulam pun tiba, itulah yang dapat menggambarkan keberadaan orang Portugis pada waktu itu. Kini mereka ada di tempat yang tepat yakni tempat di mana berlimpahnya rempah-rempah yang mereka cari selama ini.

32

membantunya untuk memperkokoh kekuasaannya. Oleh karena hal itu dia sangat antusias dan bahkan memohon kepada Serrao sebagai kepala navigator mengirimkan surat kepada Raja Dom Manuel untuk mengirimkan pasukan dari Portugis dan meminta Portugis membangun sebuah pabrik di Ternate dengan imabalan yaitu memberikan izin kepada Portugis untuk membangun sebuah benteng di Ternate dan ia berjanji akan mengirimkan cengkeh ke Portugis.

Pada tahun 1513 Melaka mengirimkan ekspedisi cengkeh dalam jumlah yang banyak untuk kedua kalinya, namun pada saat itu lawan dari Sultan Abu Lais yaitu Sultan Mansyur dari Tidore juga mengirimkan hal serupa kepada Portugis dengan tujuan yang sama yakni untuk meminta dukungan militer dari Portugis. Alhasil kedua Sultan yang salilng bermusuhan itu pun sama-sama meminta bantuan militer dari Portugis, dan itu membuat keadaan di seluruh pulau itu semakin rumit.

33

Semakin lama situasi pun semakin memburuk, hal itu dikarenakan pertarungan antara Portugis yang beraliansi dengan Ternate yang pada waktu itu dipimpin oleh anak dari Sultan Abu Lais yaitu Sultan Abu Hayat yang pada waktu itu berusia tujuh tahun melawan Spanyol yang beraliansi dengan Tidore. Kepada Tidore Spanyol berjanji menyediakan kapal, pasukan, dan amunisi untuk dapat melawan semua musuhnya, termasuk Portugis. Namun pada kenyataannya usaha perlawanan yang dilakukan oleh Spanyol tidak pernah berhasil, dengan kata lain mereka selalu kalah dengan Portugis dan itu membuat Spanyol mundur meninggalkan Maluku.

Di sisi yang lain juga hubungan antara Portugis dengan Ternate semakin memburuk. Hal ini diawali sejak orang-orang ternate menyadari bahwa Portugis berusaha memonopoli rempah-rempah di Ternate dan menjadi lebih buruk lagi sejak Kapten Portugis yang kala itu dipimpin oleh Kapten Portugis Dom Jorge de Menese menyandera Sultan Abu Hayat di benteng milik Portugis hingga dia meninggal dunia yang kemudian digantikan dengan saudaranya Dayali yang juga disandera oleh Portugis di benteng mereka.

34

Fatahilah bekerjasama dengan kerajaan Sunda-Hindu, Pajajaran pada tahun 1572.

2.2 Kampung Tugu

Kampung Tugu adalah sebuah wilayah yang terletak di sebelah utara kota Jakarta, tepatnya di kawasan pantai utara Jakarta, di sebelah timur wilayah Tanjung Priok yang ditetapkan menjadi pelabuhan kota Jakarta sejak tahun 1883 menggantikan pelabuhan Sunda Kelapa atau Jayakarta. Wilayah Kampung Tugu ini termasuk ke dalam kategori daerah terpencil yang cukup jauh dari kemegahan kota Jakarta, dan jauh tertinggal dari hiruk pikuk kebijakan pemerintah yang ingin mengedepankan budaya sebagai upaya pendekatan

kepada masyarakat yang multilateral. Bahkan sekarang ini terlihat suasana yang

35 Gambar 1: Peta Kampung Tugu

(sumber:

Gambar 2. Gereja Tugu

36

Terkait dengan nama wilayah ini yang disebut dengan nama Kampung Tugu, dilatarbelakangi oleh dua pendapat. Pendapat pertama adalah dikarenakan pada tahun 1879 ditemukan sebuah Prasasti Tugu yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke lima, yang kemudian pada tahun 1911 dipindahkan ke sebuah museum yang bernama Museum Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang kini dikenal dengan Museum Nasional. Pendapat kedua terkait pemberian nama wilayah ini menjadi Kampung Tugu diambil dari kata “Portuguese”, hal ini karena wilayah ini pertama kali dihuni oleh orang-orang yang merupakan keturunan Portugis.

Kedatangan Portugis pada abad ke 15 merupakan pertemuan Eropa pertama kali di pulau Jawa yang berlabuh di pelabuhan Sunda Kelapa dalam perjalanan mereka menuju ke daerah penghasil rempah-rempah yaitu Melaka dan Maluku. Seperti yang sudah ditulis pada tulisan sebelumnya, akhirnya kedatangan Portugis mendapat sambutan baik oleh Sultan di kedua wilayah itu, hingga akhirnya wilayah itu berada di bawah kendali Portugis dan menguasai serta memonopoli rempah-rempahnya sejak tahun 1511–1641, namun pada tahun 1648 armada Belanda berhasil menguasai dan mengambil alih Melaka. Kehadiran Portugis ke wilayah Asia Tenggara menetapkan adanya Kreol

Mestizo (keturunan) yakni peranakan campuran Portugis dengan wanita pribumi

sejak kedatangan mereka ke Sunda Kelapa pada abad 15, dan juga kelompok

mardijkers (harafiah bebas pajak), yaitu laskar Portugis yang dibawa dari

37

Inilah yang menjadi awal lahirnya Kampung Tugu, yakni ketika sekelompok pelaut Portugis Goa yang melarikan diri dari Bandaneira, setelah Gubernur Jenderal Jan Pieter Soen Coen memberlakukan pembersihan etnis oleh militer Belanda di Pulau Banda selama tahun 1620. Para pelaut Goa membuat pelabuhan darurat ketika kapal mereka karam di teluk Batavia. Di bawah intervensi Batavia Portugis Church (Portugeesche Binnenkerk), pada tahun 1661 oleh Belanda dibebaskan dan dikirim para pelaut ini ke desa Tugu bersama dengan keluarga mereka asal Bandaneira yang berjumlah sekitar 23 kepala keluarga.

Mereka kemudian dipaksa oleh Belanda untuk memeluk agama Kristen Protestan dan dihadiahi sebuah gereja sebagai tempat ibadah yang lokasinya tidak jauh dari Kampung Tugu oleh tuan tanah Belanda Yustinus Van Der Vinc pada tahun 1747, beserta sebidang tanah untuk pemakaman yang bersebelahan dengan gereja.

38

sungai yang di sebut dengan Kali Cilincing. Di sini mereka tinggal secara eksklusif dengan mempertahankan bahasa mereka bahasa Portugis Cristao lisan, namun seiring berjalannya waktu kedatangan penduduk dari luar wilayah Tugu membuat mereka akhirnya melebur dan membaur dengan situasi dan keadaan pada saat itu sehingga Pada pergantian abad ke-19, kelompok ini terpisah-pisah dan secara perlahan berasimilasi dengan masyarakat kota Batavia yang sangat besar.

39 2.3 Lahirnya Musik Keroncong Tugu

Keberadaan musik Keroncong Tugu yang kita kenal sekarang sebenarnya mendapat pengaruh yang cukup kuat dari Portugis sehingga menjadi seperti yang sekarang, yakni sejak kehadiran Portugis untuk pertama kalinya di Indonesia pada abad 15. Musik keroncong Tugu kini telah berusia 3,5 abad.

Masuknya Portugis ke Indonesia diawali dengan sebuah tujuan untuk menguasai rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik. Akan tetapi dalam perjalanan pelayaran mereka secara tidak sengaja ternyata mereka juga membawa musik mereka untuk membuat suasana selama perjalanan terasa lebih membahagiakan, menghibur dan melepaskan penat.

Portugis memiliki tiga jenis lagu rakyat, yaitu: (1) ballada, (2) fado, dan (3) lagu-lagu lirik. Dari ketiga jenis lagu rakyat Portugis ini salah satunya dianggap sebagai alasan lahirmya musik Keroncong Tugu Cafrinho, yakni Fado. Fado sendiri berasal dari istilah Latin fatum yang berarti takdir atau nasib. Fado awalnya merupakan sebuah musik rakyat yang kemudian berkembang menjadi sebuah musik pengiring tarian yang hanya dipertunjukkan untuk para kalangan elit dan orang-orang terpandang di Portugis.

40

dan Arab, dan bahkan Luís Moita dan Alberto Pimental yakin adanya pengaruh lagu tarian Lundum dari dari Afrika Selatan terhadap Fado. Antonio Pinta da Franca (1985:22) mengatakan bahwa Fado adalah nyanyian rakyat Portugis yang dibawa oleh para budak negro dari Afrika Barat pada abad ke 15 yang kemudian berkembang menjadi lagu perkotaan dan lagu untuk mengiringi tarian Portugis.

Gaya Fado yang khas sebagai hiburan yang cukup dikenal di kota Lisbon dan Coimbra adalah merupakan hasil dari perkembangan gaya fado kerakyatan yang disebut dengan desafio, yang merupupakan sebuah nyanyian tantangan atau nyanyian berduel yang pada masa itu paling sangat dikenal di wilayah Minho dan Azores. Akan tetapi berbeda halnya dengan gaya fado yang berkembang di perkotaan. Gaya fado di perkotaan lebih terlihat seperti sebuah nyanyian solo dengan bentuk sajak, metrum dan tema dari syairnya literatura de cordel yang adalah sbeuah bentuk sastra dengan attack yang kuat secara verbal atau tertulis.penyusunan fado dibuat dalam bentuk bait dengan menggunakan tonalitas mayor dan minor dan iringan istrumen musik dalam harmoni triadic yang sederhana berupa akor I, IV, dan V7 dan selingan yang dimainkan dengan akord dominan sekunder menuju dominan V7/V. Instrumennya sendiri menggunakan alat-alat musik diantaranya adalah biola, sebuah gitar yang berdawai empat atau lima dan guitara Portuguesa yaitu sebuah lut panjang yang menyerupai instrumen citern dan pandora di Inggris.

41

ini dapat dilihat dan ditemukan di Goa, Cape Verde, dan Brazil. Namun jauh sebelum itu musik dan tari rakyat Portugis itu sendiri juga sebagian telah berasimilasi dengan budaya Moor dari Afrika Utara (Marokko) ketika Portugis mendapat pengaruh dan asupan budaya Moor dari abad kedelapan hingga abad ketiga belas.

42

Gambar 3.

Gitar Portugis yang disebut Cavaquinho (sumber: google)

Terisolasi dari kehidupan perkotaan Batavia, komunitas Tugu sangat membutuhkan suatu seni atau hiburan yang dapat melepaskan mereka dari kepenatan mereka dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, apalagi pada waktu itu Kampung Tugu adalah area hutan lebat dan rawa, yang semakin mempersulit mereka untuk melakukan akses keluar wilayah Kampung Tugu. Sementara, sebelum mereka diasingkan ke wilayah Tugu, mereka selalu memainkan musik Moresco kebanggaan mereka di mana pun dan dalam aktivitas apapun dalam keseharian mereka. Situasi inilah yang membuat para mestizo ini kemudian

43

Bermodalkan ingatan dan kemampuan mereka memainkan instrumen cavaquinho yang kini dikenal dengan istilah Keroncong, mereka menciptakan dan menghidupkan kembali musik yang biasa mereka lakukan dahulu sebelum akhirnya mereka diasingkan ke Kampung Tugu. Ditambah lagi keberadaan alam di Kampung Tugu sangat mendukung karena wilayahnya merupakan hutan yang subur dan banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon kembang kenanga, yang kayunya dimanfaatkan mereka untuk membuat alat musik.

Leonidas Salomons adalah orang Tugu keturunan Portugis yang membuat alat musik cavaquinho di Kampung Tugu. Cavaquinho buatan para mestizo inilah yang kemudian berkembang dan dibuat dalam tiga ukuran: Macina (kecil),

Frunga (menengah), dan Jitera (besar). Cavaquinho yang dibuat di Kampung Tugu ini yang kemudian dinamakan sebagai Keroncong, istilah itu sendiri mungkin berasal dari onomatope crong, suara khas alat musik tugu, atau nama etimologis diambil dari kerincing rebana (suara gemerincing), bagian dari ensemble perkusi generik yang menyertai tarian Moresco.

Kemudian muncul beberapa nama seperti Piet Tentua, Jacobus Quiko dan Samuel Quiko, untuk melakukan hal yang sama namun hanya untuk kepentingan kelompok. Samuel Quiko di tahun 1983 pernah membuat sebanyak 50 buah Macina dari batang pohon kayu kembang kenanga atas pesanan Mr. Shaki seorang budayawan asal Jepang.

44

Kegiatan keseharian para mestizo ini beragam. Namun karena kawasan ini merupakan daerah hutan yang subur dan dialiiri sebuah sungai, banyak dari antara mereka yang memanfaatkannya sebagai lahan pertanian, menjadi nelayan dan juga berburu ke hutan. Biasanya, Selepas melakukan aktivitas kesehariannya itu, para pemuda mestizo ini berkumpul bersama anggota keluarga lain untuk bermain musik, bernyanyi dan menghibur hati dengan memainkan alat musik yang dibuat sendiri oleh mereka seperti macina, frunga dan jitera. Alat musik ini kemudian dikenal sebagai keroncong karena apabila dimainkan suaranya berbunyi “crong-crong”. Inilah Moresco, pada gilirannya menyebabkan lahirnya musik keroncong di Kampung Tugu, dan genre musik Keroncong di Indonesia hingga sekarang. Elemen Moresco Portugis di keroncong tugu ditemukan dalam ekspresi repertoar musik dan keahlian organologi masyarakat pengrajin alat musik Tugu. Repertoar Moresco Portugis hanyalah iringan musik gaya untuk tarian, dengan pola ritmis gemetar dan bebas ekspresi (cambiata atau nota melodi), dinyanyikan jelas dengan suara sengau yang meniru falsetto wanita.

Lagu Portugis Moresco hampir mirip dengan fado yang dinyanyikan dari hati tanpa ornamen atau vibrato. Iringan alat musik perkusi dan chordal jelas didengar, seperti rebana (adaptasi dari pandeiro Portugis, sejenis rebana) dan gitar lima-string berdasarkan cavaquinho Portugis, dan yang dikembangkan kemudian oleh pengrajin Tugu menjadi tiga ukuran: Macina (kecil), Frunga (menengah), dan Jitera (besar).

45

egaliter yang tidak dimiliki musik klasik Barat atau musik gamelan adat. Penampilan reguler di Batavia Pasar Gambir Festival, menghasilkan pendapatan untuk memproduksi instrumen musik pasar khas di awal abad 19 pada Toko Musik Batavia 'Thio Tek Cu' Passer Baroe (Pasar Baru sekarang), sekaligus membuka apresiasi baru dan bukti adanya perkembangan budaya musik yang berjalan di Kampung Tugu dengan bentuk ornamennya.

46

Gambar 4:

Acara Rabo-Rabo dan Mandi-Mandi

Pada pergantian abad ke-19, Keroncong Tugu berkembang menjadi seni akulturasi yang ditiru oleh masyarakat Hindia di Batavia, dan memunculkan gaya seperti keroncong Kemayoran oleh De Krokodilen kelompok di Kemayoran yang terkenal dengan buaya keroncongnya, Lief Java oleh musisi lokal Jawa, dan Langgam Keroncong dalam gaya gelijkgesteld dari Tin Pan Alley di Amerika oleh musisi Indonesia Timur, sebelum keroncong menyebar ke kota-kota lain di Jawa, termasuk Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya.

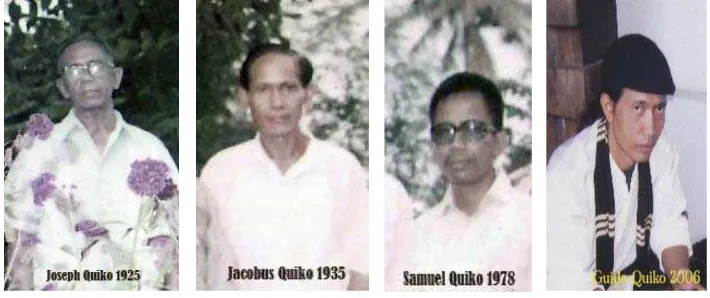

Pada tahun 1925 (Moresco I) dibentuklah sebuah kelompok secara terorganisasi oleh seorang putra tugu keturunan Portugis Joseph Quiko dengan nama Orkes Poesaka Krontjong Moresco Toegoe - anno 1661 sebagai komitmen mereka untuk terus mempertahankan dan mengidentitaskan musik Keroncong Tugu Cafrinho sebagai sebuah kebudayaan musikal.

47

kali dipopulerkan di Kampung Tugu yang kemudian dijadikan sebagai dasar lagu-lagu keroncong yang tercipta sekarang. Tercatat juga ada 4 lagu berbahasa kreol Portugis yang masih dinyanyikan hingga sekarang Nina Bobo, lagu kebiasaan untuk menimang anak untuk tidur, Gatu Matu, Cafrinho, dan Yan

Kaga Leti.

Kemudian secara turun temurun kelompok Moresco berlanjut melalui Jacobus Quiko pada tahun 1935 (Moresco II), Samuel Quiko, 1978 (Moresco III), Samuel Quiko, 1992 (Cafrinho I), dan tahun 2006 hingga sekarang dipimpin oleh Guido Quiko (Cafrinho II) yang juga adalah anak dari Samuel Quiko. Sejak terbentuknya organisasi kelompok Keroncong Tugu tahun 1925 inilah ‘’Dendang Sejarah’’ Musik Keroncong Tugu bergema dimana- mana dan masyarakat luas hanya menyebutnya dengan Keroncong Tugu.

Gambar 05

Para pimpinan Keroncong Tugu Cafrinho dari Generasi I-IV.

48

J. Michiels, membentuk sebuah kelompok baru di tugu dan memisahkan diri dari moresco pada akhir tahun 1990. Pergantian nama itu merupakan kelanjutan dari Orkes Poesaka Krontjong Moresco Tugu–Anno 1661, dan berkembang hingga sekarang dengan tetap mempertahankan bentuk khas permainan dan alat-alat musiknya.

Tahun 1935, tercatat Kusbini yang adalah seorang musisi keroncong menulis syair lagu keroncong Moresco, sebuah adaptasi dari varian Moresco oleh Manusama, yang kemudian memunculkan Genre Keroncong Asli dalam perkembangan musik keroncong pada saat itu. Pada tahun 1940, seorang musisi keroncong, Gesang, menciptakan lagu Bengawan Solo, yang merupakan bentuk lagu strophic yang membedakan keroncong asli dengan keroncong Langgam (permainan bebas), yang keduanya sekarang dianggap masyarakat Indonesia sebagai pengembangan musik keroncong modern.

49

rebana, Elpido Quiko pada triangle dan Om Dudung dari kemayoran pada mandolin.

Kelompok Keroncong Moresco Tugu generasi ke 3 (Samuel Quiko) tahun 1889, juga telah diundang untuk tampil setiap tahunnya di Bazaar Pasar Malam Besar Tong Tong Fair Festival di Den Haag, Belanda hingga tahun 2002. Selain itu, kegiatan lain yang dilakukan oleh keroncong Tugu adalah kerap tampil di program televisi nasional dan swasta dalam apresiasi seni budaya baik pementasan dan wawancara, serta mendapatkan dukungan yang sangat besar dari masyarakat Indonesia bahkan negara lain.

50

Hal itu dia buktikan dengan membuat semakin harum nama Keroncong Tugu Cafrinho yang dia lakukan dengan cara mengisi acara-acara pementasan yang dilaksanakan baik di televisi ataupun di ruang terbuka, mengisi acara pemerintahan ataupun swasta, mendidik serta membimbing para junior yang dipersiapkan sebagai penerus dari Keroncong Tugu Cafrinho, merekam kembali lagu-lagu Keroncong Tugu yang lama, dan membangun kerjasama dengan banyak pihak baik pemerintah, swasta bahkan internasional.

Hal lain yang dilakukan Guido adalah latihan rutin pada selasa malam sebagai upaya membangun kekompakan dan penguasaan terhadap lagu-lagu yang ikut berkembang di jaman sekarang, ini dimaksudkan agar pendewasaan musik keroncong tugu terhadap perkembangan musik jaman sekarang dapat berjalan seirama atas dasar selera masyarakat yang mendengarnya.

2.4 Seniman dan Masyarakat Pendukung Keroncong Tugu

Di generasi Keroncong Tugu Cafrinho yang ke-4 ini, keanggotan yang terdaftar sebagai musisi Keroncong Tugu Cafrinho ada sebanyak 31 orang yang dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah merupakan para musisi Keroncong Tugu Cafrinho senior yang jumlahnya ada sebanyak 22 orang, yakni sebagai berikut.

Senior:

51 4. Rosdiana Broune

5. Sesar Cornelis 6. Nining Yatmin 7. Ahmad

8. Helmi Irawan

9. Lupita Glory Quiko Cornelis 10. Avand Michiels

11. Wandi

12. Nicolaus Payong Ola 13. Sesya Damiyati 14. Ferina Panduinata 15. Winarno

16. Alexander Sebastian 17. Ervina Simarmata 18. Yando Quiko 19. Tetty Supangat 20. Surjaya

21. Arie Wibowo 22. Cecep Sumarlin

Untuk kategori musisi Keroncong Tugu Cafrinho yang terdaftar sebagai musisi junior, terdiri dari 9 orang, yakni:

52 3. Marcel

4. Grace

5. Bena Alexandra 6. Ariel Tegar Armanda 7. Rafael

8. Chelsea 9. Vito Stefanus

Di bawah ini juga dituliskan daftar Badan Pengurus Harian dari Kelompok Keroncong Tugu Cafrinho.

KERONCONG TUGU CAFRINHO Penasehat : Prof. Edward Quiko Gathtut Dwi Hastoro

Pembina : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta Walikota Jakarta Utara

Pimpinan : Guido Quiko

Sekretaris : Johan Soppaheluawakan Bendahara : Ida Yanti Ratna Putri Asisten : Eugeniana Quiko

53

Tugu Utara - Koja - Jakarta Utara 14260. INDONESIA Telp. +62214412282 - Mobile. +628174974414

Dari total 31 orang yang terdaftar sebagai anggota kelompok Keroncong Tugu Cafrinho, tidaklah semua anggota yang merupakan keturunan Portugis. Hanya 80% yang merupakan keturanan Portugis. Kemudian 20% lagi adalah mereka yang tertarik dan memiliki komiten yang sama dengan para keturunan Portugis untuk tetap mempertahankan dan membuat musik Keroncong Tugu tetap berkumandang hingga saat ini.

54

Dukungan dan perhatian masyarakat tentu saja tidak hanya datang dari mereka yang berasal dari keluarga keturunan Portugis, akan tetapi dari berbagai lapisan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu jelas terbukti dari beberapa anggota kelompok Keroncong Tugu Cafrinho yang terdaftar adalah sama sekali tidak ada hubungannya dengan “unsur Portugis,” tetapi ada yang suku Jawa, Batak Toba. Namun, loyalitas dan komitmen mereka untuk mempertahankan musik Keroncong Tugu tentu tidak diragukan lagi. Musik Keroncong Tugu sudah melekat dan menjadi bagian yang penting dalam hidup mereka.

55

diundang untuk tampil mempersembahakan karya-karya mereka pada acara tersebut.

Selain itu, ada juga pemerintah Timor Leste memberikan kesempatan kepada Keroncong Tugu Cafrinho untuk tampil di Timor Leste sebagai bentuk apresiasi.

Dukungan dari berbagai pihak pun terus berdatangan kepada Keroncong Tugu Cafrinho. Salah satunya adalah dari Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (YKDK) yang memberikan sumbangan pada tahun 2010 berupa alat-alat musik dan membangun pendopo di halaman kediaman Guido Quiko sebagai tempat untuk latihan. Ada lagi dukungan yang datang dari Prof. Edo Quiko dan isterinya ibu Lily yang rutin menyumbangkan kostum lengkap, dan juga memberikan bantuan dana.

Belum lama ini, dukungan juga datang dari CSR JICT Tanjung Priok memberikan bantuan berupa dana sejumlah Rp. 55.000.000 untuk membantu program pembinaan dan pelestarian Keroncong Tugu serta untuk peremajaan alat musik.

56

Sejak masa kepemimpinan bapak Samuel Quiko (Kelompok Keroncong Moresco Tugu generasi ke 3) tahun 1889, kelompok ini telah diundang untuk tampil setiap tahunnya di Bazaar Pasar Malam Besar Tong Tong Fair Festival di Den Haag, Belanda hingga tahun 2002.

57 BAB III

TRADISI MUSIK KERONCONG TUGU, IDENTITAS BUDAYA KELOMPOK MASYARAKAT KAMPUNG TUGU

Dalam Bab III ini akan dibahas mengenai musik Keroncong Tugu yang dijadikan sebagai identitas budaya bagi masyarakat keturunan Portugis yang tinggal di Kampung Tugu. Berdasarkan pernyataan Bruno Nettle yang menegaskan bahwa banyak orang tidak lagi merasa puas menunjukkan keunikan kulturalnya melalui pakaian, struktur masyarakat, kebudayaan material, ataupun lokasi tempat tinggalnya, bahasanya atau agamanya. Sebaliknya orang lebih memilih musik sebagai etnisitasnya, (Netll 1985:165) penulis memusatkan pembahasan pada bab ini untuk melihat lebih dalam seperti apa tradisi musik Keroncong Tugu itu sendiri.

58

Akan tetapi, beberapa hal yang penulis sebutkan di atas tentu belum cukup untuk menjelaskan secara rinci karakteristik dari tradisi musik keroncong tugu. Oleh karena itu penulis akan memaparkan lebih luas mengenai karakteristik dari tradisi musik keroncong tugu dengan melakukan pendekatan berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Bruno Nettle sebagai berikut:

... by style we mean the aggregate of characteristics which a composition has, and which it shares with others in its cultural complex. When speaking of an individual culture or a single, unfield corpus of music, we may have no particular occasion to distinguish between the composition and the style as a whole. Of course, a musical composition cannot exist without having certain characteristics of scalae, melody, rhythm, and form. And this characteristics, again, are only abstraction which must ride, as it were, on the backs of the concrete musical items, of the musical content (1964:100).

59 3.1 Pengertian Karakteristik

Sebelum masuk kepada pembahasan mengenai hal-hal yang menjadi karakteristik dari Keroncong Tugu, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan tentang karakteristik yang penulis maksudkan dalam tulisan ini.

63 3.2 Tangga Nada

Tangga nada merupakan nada-nada yang disusun secara berurutan dimulai dari nada yang paling rendah ke nada yang tertinggi. Adapun tangga nada yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah tangga nada yang digunakan dalam lagu Keroncong Moresco dan lagu Cafrinho, yang ditentukan dengan cara mencari nada-nada yang digunakan dalam lagu Kr. Moresco terlebih dahulu, selanjutnya baru menentukan urutan nada-nadanya dimulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dari hasil analisa penulis melalui metode transkripsi, maka diperoleh bahwa lagu Keroncong Moresco menggunakan tangga nada diatonis mayor. Penulis memperoleh 11 deretan nada, antara lain Fis, G, A, B, C, Des, D, E, F, Fis’, dan G’. lagu Cafrinho juga menggunakan tangga nada diatonis mayor. Penulis memperoleh 9 deretan nada, antara lain D, E, Fis, G, A, B, C, Cis, D’.

Tangga nada lagu KR Moresco

Tangga nada lagu Cafrinho

3.3 Nada Dasar