HUBUNGAN ANTARA PHASE ANGLE PADA PEMERIKSAAN

BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS DENGAN SKOR

CHILD PUGH PADA PENDERITA SIROSIS HATI

TESIS

Oleh

TERANG MELIALA

NIM: 077101008

DEPARTEMEN ILMU PENYAKIT DALAM

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

HUBUNGAN ANTARA PHASE ANGLE PADA PEMERIKSAAN

BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS DENGAN SKOR

CHILD PUGH PADA PENDERITA SIROSIS HATI

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Spesialis Penyakit Dalam dalam Program Studi Ilmu Penyakit Dalam pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Oleh

TERANG MELIALA

NIM : 077101008

DEPARTEMEN ILMU PENYAKIT DALAM

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

Judul Tesis : HUBUNGAN ANTARA PHASE ANGLE PADA PEMERIKSAAN BIOELECTRICAL IMPEDANCE

ANALYSIS DENGAN SKOR CHILD PUGH PADA PENDERITA SIROSIS HATI

Nama Mahasiswa : Terang Meliala

NIM : 077101008

Program Studi : Ilmu Penyakit Dalam

Menyetujui

Pembimbing Tesis I Pembimbing Tesis II

(Prof. dr. Lukman Hakim Zain, SpPD-KGEH) (DR.dr. Juwita Sembiring, SpPD-KGEH)

Disahkan oleh:

Ketua Program Studi Kepala Departemen

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya penulis sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar

Nama : Terang Meliala

NIM : 077101008

Tanda Tangan :

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Sumatera Utara, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Terang Meliala

NIM : 077101008

Program Studi : Ilmu Penyakit Dalam Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sumatera Utara Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas tesis saya yang berjudul :

Hubungan antara phase angle pada pemeriksaan bioelectrical impedance analysis dengan skor Child Pugh pada penderita sirosis hati.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Sumatera Utara berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk database, merawat dan mempublikasikan tesis saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : November 2012 Yang menyatakan

( Terang Meliala)

Abstrak

Hubungan antara phase angle pada pemeriksaan bioelectrical impedance analysis dengan skor Child Pugh pada penderita Sirosis Hati

Terang Meliala, Juwita Sembiring, Lukman Hakim Zain Divisi Gastroenterohepatologi

Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSUP.H.Adam Malik Medan

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Latar Belakang

Malnutrisi sering dijumpai pada pasien sirosis hati yang berdampak pada harapan hidup, kualitas hidup dan komplikasi sirosis. Penilaian status nutrisi pada sirosis hati dengan pengukuran antropometrik kurang ideal dan pengukuran objektif seperti albumin serum dipengaruhi banyak faktor. Pemeriksaan

bioelectrical impedance analysis (BIA) telah diteliti pada penyakit kronik dalam menilai status nutrisi dan phase angle sebagai salah satu parameter prognosis. Tujuan :

Untuk mengetahui hubungan antara phase angle dengan skor Child Pugh pada pasien penderita sirosis hati

Bahan dan Cara :

Penelitian observasional dengan metode pengukuran cross-sectional. Subjek dengan sirosis hati, dilakukan pengukuran antropometrik, pemeriksaan darah dan ultrasonografi abdomen serta pemeriksaan bioelectrical impedance analysis. Status nutrisi dinilai dengan BMI, albumin dan parameter BIA. Phase angle

sebagai salah satu parameter BIA kemudian dikorelasikan secara statistik dengan Skor Child Pugh dengan korelasi Pearson.

Hasil :

Dari 34 subjek penelitian dijumpai malnutrisi berdasarkan kadar albumin <3.5 gr/dl sebanyak 25 pasien (73.53%) dengan klassifikasi Child Pugh A (3.68 ± 0.40 gr/dl) hanya 25%, Child Pugh B (2.75 ± 0.52 gr/dl) sebesar 82.36 % dan semua Child Pugh C (2.14 ± 0.40 gr/dl). Rerata nilai phase angleChild Pugh A (6.53) lebih besar dari B (5.24) dan C (4.16) dengan perbedaan yang signifikan antara Child Pugh A dan C (p=0.003). Pada uji korelasi Pearson diperoleh hubungan negatif yang signifikan antara skor Child Pugh dengan nilai phase angle (r= 0.522, p= 0,002).

Kesimpulan :

Semakin rendah nilai phase angle maka semakin tinggi skor Child Pugh. Prevalensi malnutrisi masih tinggi pada pasien sirosis hati rawat jalan dan rawat inap RSUP. H. Adam Malik.

Abstract

Correlation Between Phase Angle from Bioelectrical Impedance Analysis Examination with Child Pugh Score in patients with Liver Cirrhosis

Terang Meliala, Juwita Sembiring, Lukman Hakim Zain Division Gastroenterohepatology

Departement of Internal Medicine H. Adam Malik Hospital

Medical Faculty of University Sumatera Utara

Background:

Malnutrition, commonly suffered by patients with liver cirrhosis, has impact on survival, quality of life and complication of cirrhosis. Assessment on the nutritional status in liver cirrhosis based on anthropometric measurement is not ideal and objective measurement like albumin serum is influenced by many factors. Examination by bioelectrical impedance analysis in chronic disease has been studied to assess the nutritional status and the phase angle as the prognostic parameters.

Objectives:

To determine the correlation between the phase angle and the Child Pugh score on patients with liver cirrhosis.

Material and Methods:

Observational study was conducted using the cross-sectional measurement method. Patients with liver cirrhosis were examined for the anthropometric measurement, blood examination, abdomen ulstrasound and the Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) as well. Nutritional status was assessed by BMI, albumin and BIA parameters. Then phase angle as one of the BIA parameters was correlated statistically with the Child Pugh score using the Pearson correlation.

Results:

Of the 33 subjects of research, malnutrition based on the albumin serum <3.5 gr/dl was found on 25 patients (73.53%) with the percentage of Child Pugh A (3.68 ±0.40 gr/dl) was only 25%, percentage of Child Pugh B (2.75 ± 0.52 gr/dl) was 82.26 % and 100% Child Pugh C (2.14 ± 0.4 gr/dl). The mean value of phase angle of Child Pugh A (6.53) was higher than those of Child Pugh B (5.24) and C (4.16) with a significant difference between Child Pugh A and C (p=0.003). On the Pearson correlation test, a significant negative correlation between the Child Pugh score and the phase angle value (r=0.522, p=0.002) was obtained.

Conclusion:

The lower the phase angle value is, the higher the Child Pugh score will be. The prevalence on the malnutrition is still high on outpatients or hospitalized patients with liver cirrhosis at H. Adam Malik hospital.

KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu saya mengucapkan puji syukur atas kasih karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: “Hubungan antara phase angle pada pemeriksaan bioelectrical impedance analysis dengan skor Child Pugh pada penderita sirosis hati“ yang merupakan persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan dokter ahli di bidang ilmu penyakit dalam pada fakultas kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Dengan selesainya karya tulis ini, maka penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. dr. Salli Roseffi Nasution, SpPD-KGH, selaku Kepala Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK. USU / RSUP. H. Adam Malik Medan yang telah memberikan kemudahan buat penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 2. dr. Zulhelmi Bustami, Ketua Program Studi Ilmu Penyakit Dalam,

SpPD-KGH dan Sekretaris Program Studi Ilmu Penyakit Dalam dr. Zainal Safri, SpPD,SpJP yang telah membantu penulis menjadi ahli penyakit dalam. 3. Prof. dr. Harun Rasyid Lubis, SpPD-KGH sebagai Ketua TKP-PPDS FK

USU ketika saya diterima sebagai peserta pendidikan spesialis penyakit dalam. Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti program pendidikan spesialis. Demikian juga kepada Prof. DR. Sukaria Sinulingga, M. Eng, Prof. dr. Pengarapen Tarigan, SpPD-KGEH dan dr. Santoso Karo-karo, SpJP(K) yang telah bersedia memberi rekomendasi dan motivasi untuk bisa mengikuti pendidikan ini. Kiranya kebaikan yang telah beliau berikan kepada saya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

5. Seluruh staf Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK USU / RSUD dr. Pirngadi / RSUP H Adam Malik Medan: Prof. dr. Habibah Hanum Nasution, SpPD-KPsi, Prof. dr. Lukman H. Zain, SpPD-KGEH, Prof. dr. Gontar A Siregar, SpPD-KGEH, Prof. dr. Sutomo Kasiman, SpPD-KKV, SpJP (K), Prof. dr. Haris Hasan, SpPD, SpJP(K), Prof. dr. Bachtiar Fanani Lubis, SpPD-KHOM, Prof. dr. OK Moehad Sjah, SpPD-KR, Prof. dr. M. Yusuf Nasution, SpPD-KGH, Prof. dr. Azhar Tanjung, SpPD-KP-KAI-SpMK, Prof. dr. Azmi S Kar, SpPD-KHOM, dr. Abdurrahim Rasyid Lubis, KGH, Dr. dr. Dharma Lindarto, KEMD, dr. Mardianto, KEMD , dr. Mabel Sihombing, SpPD-KGEH, dr. Betthin Marpaung, SpPD-SpPD-KGEH, SpPD-SpPD-KGEH, dr. Salli R. Nasution, SpPD-KGH, dr. Alwinsyah Abidin, SpPD-KP, dr. Yosia Ginting, SpPD-KPTI, dr. Armon Rahimi, SpPD-KPTI, dr. Refli Hasan, SpPD-SpJP, dr. EN. Keliat, SpPD-KP, DR. dr. Blondina Marpaung, SpPD-KR, dr. Leonardo B Dairi, SpPD-KGEH, dr. Pirma Siburian, SpPD-KGer, dr. Santi Safril, SpPD-KEMD, dr Zuhrial, SpPD-KAI, dr. Syafii Piliang, KEMD (Alm), dr. A. Adin St Bagindo, SpPD-KKV, dr. Lutfi Latief, SpPD-SpPD-KKV, dr. Sri M Sutadi, SpPD-KGEH, dr. Rustam Effendi YS, SpPD-KGEH, Dr. dr. Umar Zein, SpPD-KPTI-DTM&H-MHA yang merupakan guru-guru saya yang telah memberikan arahan dan petunjuk kepada saya selama mengikuti pendidikan.

7. Kepada teman-teman seangkatan selama pendidikan yang memberikan dorongan semangat: dr. Halomoan Budi Susanto, SpPD, dr. Fahmi, dr. Trio A. L. Putra, SpPD, dr. Alfred T Situmorang, SpPD, dr. Johannes Purba, SpPD, dr. Melati Nasution, SpPD dan dr. Sumi Ramadhani. Juga para teman sejawat dan PPDS interna lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, paramedik dan Bapak Syarifuddin Abdullah, Kak Leli, Erjan, Deni, Fitri, Ita, Wanti, Yanti, Tika dan Sari atas kerjasama yang baik selama ini.

8. Direktur RSUP. H. Adam Malik Medan dan RSUD Dr. Pirngadi Medan yang telah memberikan begitu banyak kemudahan dan izin dalam menggunakan fasilitas dan sarana Rumah Sakit untuk menunjang pendidikan keahlian ini.

9. Kepada dr Patrice Ginting, SpPD, dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Sibolga yang telah membimbing saya selama tugas luar. Kiranya kasihNya menyertai beliau dalam pelayanannya.

10. Para co-asisten dan petugas kesehatan di SMF Bagian Ilmu Penyakit Dalam RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUD Dr. Pirngadi Medan karena tanpa adanya mereka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

11. Kepada Bapak Drs. Abdul Jalil Amri Arma, M.Kes yang telah memberikan bantuan dan bimbingan yang tulus dalam menyelesaikan penelitian ini.

ucapkan terima kasih yang untuk bimbingan dan kasih beliau. Kiranya Kasih Allah menyertai kehidupan dan pelayanan beliau.

Kepada istriku tercinta Emma Patricia Bangun, ST. M. Eng dan putriku tersayang Eirene Tishainta Meliala, terima kasih yang tak terhingga atas kasih, kesabaran dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Semoga apa yang kita rindukan dalam keluarga ini menjadi berkat dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus.

Kepada adikku Evalina Meliala, SH, MKn dan Rimta Meliala yang telah banyak membantu saya dalam pendidikan saat bersama, terima kasihku untuk kebersamaan dan kiranya Kasih Tuhan menyertai kita.

Akhirnya izinkanlah penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan selama mengikuti pendidikan ini, semoga segala bantuan, dorongan dan petunjuk yang diberikan kepada penulis selama mengikuti pendidikan kiranya mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa yang maha pengasih, maha pemurah dan maha penyayang.

Medan, November 2012

DAFTAR ISI

2.5 Pemeriksaan Status Nutrisi pada Sirosis Hati………. 21

2.6 Bioelectrical impedance analysis………... 22

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Etiologi Sirosis Hati…...……….. 5

Tabel 2.2 Gambaran Klinis dan Kelainan Laboratorium pada SH………. 6

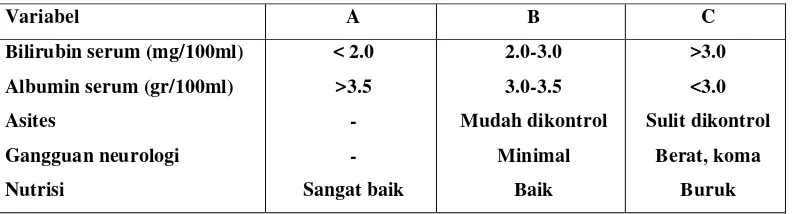

Tabel 2.3 Skor Child Turcotte ... 8

Tabel 2.4 Skor Child Pugh ... 8

Tabel 2.5 Skor MELD ... 11

Tabel 2.6 Perbandingan Skor Child Pugh dan MELD ... 11

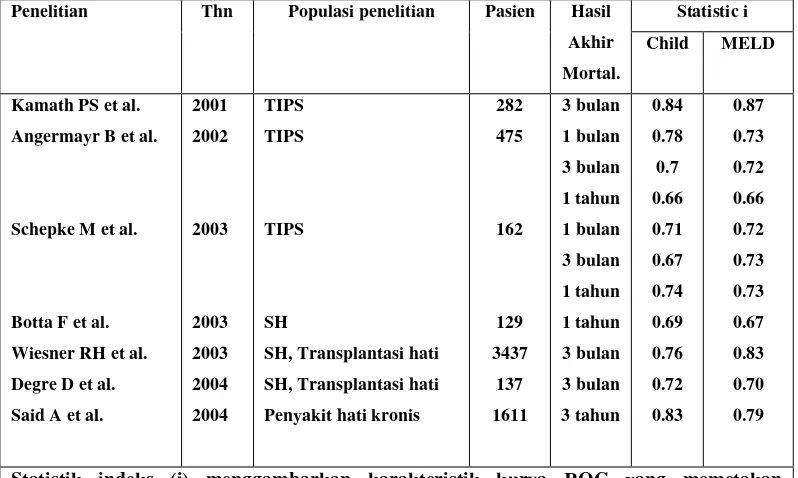

Tabel 2.7 Perbandingan Keakuratan Child dan MELD ... 12

Tabel 2.8 Klassifikasi Status Nutrisi berdasarkan BMI pada Dewasa….. 14

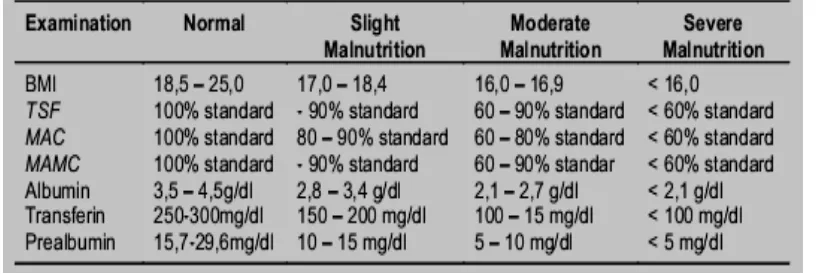

Tabel 2.9 Klassifikasi Stadium Malnutrisi……….………. 15

Tabel 2.10 Etiologi Malnutrisi pada Sirosis Hati ... 18

Tabel 2.11 Penanganan Malnutrisi pada Sirosis Hati ... 21

Tabel 2.12 Nilai Rerata dari Kompartemen Komposisi Tubuh ... 25

Tabel 2.13 Data BIA pada 419 Orang Sehat di Malaysia ... 26

Tabel 2.14 Statistik dari Dampak Prognosis Phase angle ... 27

Tabel 5.1 Karakteristik Dasar Subjek Penelitian……….. 34

Tabel 5.2 Rerata Phase angle Berdasarkan Skor Child Pugh….………. 36

Tabel 5.3 Status Nutrisi Berdasarkan BMI dan Albumin dengan Skor Child Pugh ... 36

DAFTAR GAMBAR

Halaman

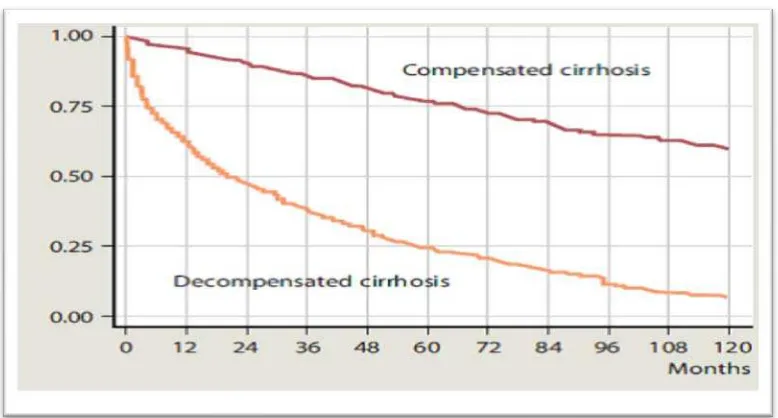

Gambar 2.1 Harapan Hidup Pasien SH Dekompensata dan Kompensata ... 7

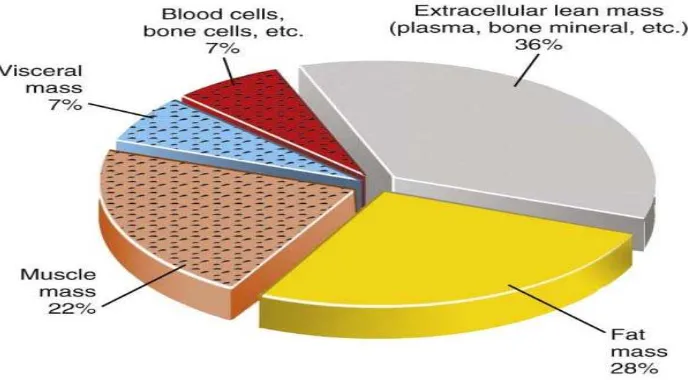

Gambar 2.2 Analisa Komposisi Tubuh Dewasa Sehat ... 14

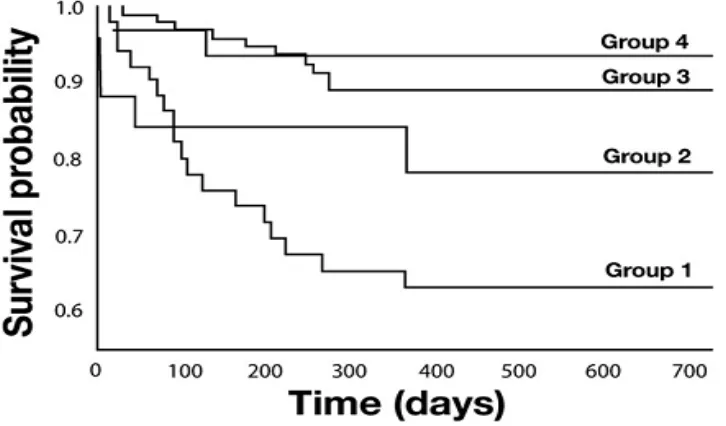

Gambar 2.3. Malnutrisi Sebagai Prognosis Harapan Hidup Pasien SH ... 16

Gambar 2.4 Prevalensi KKP pada SH Alkoholik dan Bukan Alkoholik ... 17

Gambar 2.5 Prinsip BIA berdasarkan Karakterisitk Fisik Komposisi Tubuh 23 Gambar 2.6 Pemasangan Standar dari Elektroda BIA di Tangan dan Kaki.. 24

Gambar 2.7 Skema Diagram dari FFM, TBW, ICW, ECW dan BCM ... 25

Gambar 2.8 Lama Harapan Hidup Pasien SH dikelompokkan dengan Phase Angle ... 28

Gambar 5.1 Distribusi Phase Angle berdasarkan Skor Child Pugh... ……… 35

Gambar 5.2 Grafik ROC nilai phase angle pada Child Pugh A ... 36

Gambar 5.3 Grafik ROC nilai phase angle pada Child Pugh B ... 36

Gambar 5.4 Grafik ROC nilai phase angle pada Child Pugh B ... 37

Gambar 5.5 Distribusi BMI dan Albuin berdasarkan Child Pugh ... 37

DAFTAR SINGKATAN

SH : Sirosis Hati

BIA : Bioelectrical Impedance Analysis

INR : International Normalized Ratio

PT : Protrombin Time

Hb : Hemoglobin

RCT : Randomized Controlled Trial

MELD : Model of Endstage Liver Diseases

FFM : Free Fat Mass

FM : Fat Mass

AMC : Arm Muscle Circumference

TSF : Triceps Skinfold

RBP : Retinol-Binding Protein

KKP : Kekurangan Kalori Protein

CHI : Creatinin Hight Index

AC : Arm Circumference

BMI : Body Mass Index

CLDQ : Chronic Liver Disease Questionnaire

NHP : Notthingham Health Profile

SF-36 : Short Form 36

DEXA : Dual Energy X-ray Analysis

LBM : Lean Body Mass

BCM : Body Cell Mass

ECW : Extracelluler Water

RMR : Resting Metabolic Rate

SPSS : Statistical Package for the Social Sciences

ESPEN : European Society of Clinical Nutrition and Metabolism

dkk : dan kawan-kawan

mg/L : Miligram per liter

n : Jumlah subjek penelitian

p : Tingkat kemaknaan

Zα : Deviat baku normal untuk α

Zβ : Deviat baku normal untuk β

r : Koefisien korelasi

SD : Standar Deviasi

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

LAMPIRAN 1 Lembar Penjelasan Kepada Subjek ... 48

LAMPIRAN 2 Lembar Persetujuan Subjek Penelitian ... 50

LAMPIRAN 3 Lembar Status Peserta Penelitian ... 51

LAMPIRAN 4 Lembar Persetujuan Komite Etik Penelitian ... 52

LAMPIRAN 5 Master Tabel Hasil Penelitian ... 53

LAMPIRAN 6 Uji Statistik ... 55

Abstrak

Hubungan antara phase angle pada pemeriksaan bioelectrical impedance analysis dengan skor Child Pugh pada penderita Sirosis Hati

Terang Meliala, Juwita Sembiring, Lukman Hakim Zain Divisi Gastroenterohepatologi

Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSUP.H.Adam Malik Medan

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Latar Belakang

Malnutrisi sering dijumpai pada pasien sirosis hati yang berdampak pada harapan hidup, kualitas hidup dan komplikasi sirosis. Penilaian status nutrisi pada sirosis hati dengan pengukuran antropometrik kurang ideal dan pengukuran objektif seperti albumin serum dipengaruhi banyak faktor. Pemeriksaan

bioelectrical impedance analysis (BIA) telah diteliti pada penyakit kronik dalam menilai status nutrisi dan phase angle sebagai salah satu parameter prognosis. Tujuan :

Untuk mengetahui hubungan antara phase angle dengan skor Child Pugh pada pasien penderita sirosis hati

Bahan dan Cara :

Penelitian observasional dengan metode pengukuran cross-sectional. Subjek dengan sirosis hati, dilakukan pengukuran antropometrik, pemeriksaan darah dan ultrasonografi abdomen serta pemeriksaan bioelectrical impedance analysis. Status nutrisi dinilai dengan BMI, albumin dan parameter BIA. Phase angle

sebagai salah satu parameter BIA kemudian dikorelasikan secara statistik dengan Skor Child Pugh dengan korelasi Pearson.

Hasil :

Dari 34 subjek penelitian dijumpai malnutrisi berdasarkan kadar albumin <3.5 gr/dl sebanyak 25 pasien (73.53%) dengan klassifikasi Child Pugh A (3.68 ± 0.40 gr/dl) hanya 25%, Child Pugh B (2.75 ± 0.52 gr/dl) sebesar 82.36 % dan semua Child Pugh C (2.14 ± 0.40 gr/dl). Rerata nilai phase angleChild Pugh A (6.53) lebih besar dari B (5.24) dan C (4.16) dengan perbedaan yang signifikan antara Child Pugh A dan C (p=0.003). Pada uji korelasi Pearson diperoleh hubungan negatif yang signifikan antara skor Child Pugh dengan nilai phase angle (r= 0.522, p= 0,002).

Kesimpulan :

Semakin rendah nilai phase angle maka semakin tinggi skor Child Pugh. Prevalensi malnutrisi masih tinggi pada pasien sirosis hati rawat jalan dan rawat inap RSUP. H. Adam Malik.

Abstract

Correlation Between Phase Angle from Bioelectrical Impedance Analysis Examination with Child Pugh Score in patients with Liver Cirrhosis

Terang Meliala, Juwita Sembiring, Lukman Hakim Zain Division Gastroenterohepatology

Departement of Internal Medicine H. Adam Malik Hospital

Medical Faculty of University Sumatera Utara

Background:

Malnutrition, commonly suffered by patients with liver cirrhosis, has impact on survival, quality of life and complication of cirrhosis. Assessment on the nutritional status in liver cirrhosis based on anthropometric measurement is not ideal and objective measurement like albumin serum is influenced by many factors. Examination by bioelectrical impedance analysis in chronic disease has been studied to assess the nutritional status and the phase angle as the prognostic parameters.

Objectives:

To determine the correlation between the phase angle and the Child Pugh score on patients with liver cirrhosis.

Material and Methods:

Observational study was conducted using the cross-sectional measurement method. Patients with liver cirrhosis were examined for the anthropometric measurement, blood examination, abdomen ulstrasound and the Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) as well. Nutritional status was assessed by BMI, albumin and BIA parameters. Then phase angle as one of the BIA parameters was correlated statistically with the Child Pugh score using the Pearson correlation.

Results:

Of the 33 subjects of research, malnutrition based on the albumin serum <3.5 gr/dl was found on 25 patients (73.53%) with the percentage of Child Pugh A (3.68 ±0.40 gr/dl) was only 25%, percentage of Child Pugh B (2.75 ± 0.52 gr/dl) was 82.26 % and 100% Child Pugh C (2.14 ± 0.4 gr/dl). The mean value of phase angle of Child Pugh A (6.53) was higher than those of Child Pugh B (5.24) and C (4.16) with a significant difference between Child Pugh A and C (p=0.003). On the Pearson correlation test, a significant negative correlation between the Child Pugh score and the phase angle value (r=0.522, p=0.002) was obtained.

Conclusion:

The lower the phase angle value is, the higher the Child Pugh score will be. The prevalence on the malnutrition is still high on outpatients or hospitalized patients with liver cirrhosis at H. Adam Malik hospital.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Malnutrisi sering dijumpai pada 80% pasien sirosis hati (SH) dan bahkan pada beberapa uji klinis pada pasien dengan kategori Child Pugh A didapatkan prevalensi malnutrisi mencapai 25% (Tsiaousi dkk, 2008) dan pada pasien Child Pugh kelas C (dekompensasi) sekitar 50-60% (McCullough, 2006). Pada pasien sebelum SH malnutrisi tidak biasa dijumpai kecuali dengan kondisi adanya obstruksi biliaris ekstrahepatik. Malnutrisi dipertimbangkan sebagai salah satu faktor prognosis yang penting pada SH dan mengingatkan klinisi untuk tanggap sama seperti keberadaan komplikasi SH umumnya seperti ensefalopati hepatik dan asites (Tsiaousi dkk, 2008). Dampak yang signifikan dari malnutrisi telah diteliti terhadap harapan hidup, kualitas hidup dan komplikasi SH pada beberapa penelitian. Kepentingan klinisnya adalah prevalensi morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi pada pasien SH yang malnutrisi dan intervensi dini mengatasi kekurangan nutrisi ini bisa memperpanjang angka harapan hidup, memperbaiki kualitas hidup, mengurangi komplikasi dan persiapan yang lebih baik untuk transplantasi hati. (Tandon dan Gramlich,2011), (Norman dkk, 2010), (Periyalwar dan Dasarathy,2012).

Oleh karena dampak malnutrisi tersebut maka diperlukan penilaian status nutrisi sebagai data awal untuk mengetahui ada tidaknya malnutrisi pada pasien SH. Status nutrisi pada penyakit hati dapat dinilai dengan berbagai pengukuran objektif, termasuk antropometrik (seperti pengukuran berat badan, lingkar lengan, ketebalan kulit) dan laboratorium (albumin serum, transferin dan keseimbangan N) (Setiawan dkk, 2007). Namun pengukuran antropometrik tidak ideal untuk klinis dan begitu juga pengukuran objektif seperti albumin serum dipengaruhi banyak faktor yang bukan nutrisi. Pada stadium awal penyakit hati parameter-parameter pengukuran nutrisi objektif yang biasa dapat digunakan untuk mengetahui status nutrisi namun jika dijumpai tanda dari penyakit hati stadium akhir maka parameter objektif tidak selalu akurat. Dengan adanya pemeriksaan

dapat menilai status nutrisi dan bisa mengatasi masalah-masalah ini. Malnutrisi ditandai dengan perubahan integritas membran sel dan perubahan pada keseimbangan cairan oleh karena itu pengukuran komposisi tubuh merupakan komponen penting dari keseluruhan evaluasi nutrisi. Dalam hal ini BIA juga telah divalidasi untuk penilaian dari komposisi tubuh dan status nutrisi pada berbagai populasi termasuk pasien kanker dan pada SH yang dinilai dengan BIA dapat memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan yang tersedia lainnya yang kurang akurat seperti antropometri atau pendekatan kreatinin. Penelitian ini telah dilakukan di German dan didapatkan BIA sebagai pengukuran yang akurat dalam menilai malnutrisi pada pasien SH dengan asites ataupun yang tanpa asites. Penelitian di Indonesia memang telah dilakukan dengan pemeriksaan antropometrik dan dihubungankan dengan skor Child Pugh dan status nutrisi, namun dari penelitian ini didapatkan pemeriksaan antropometrik tidak akurat dalam penilaian status nutrisi (Pirlich dkk, 2000) (Yovita dkk, 2004).

beberapa keadaan klinis seperti infeksi HIV, SH, PPOK, hemodialisis, sepsis dan kanker paru (Gupta dkk, 2004). Pada pasien kanker paru non small sel stage IIIB dan IV didapati phase angle dari BIA merupakan indikator prognosis independen dan intervensi nutrisi memperbaiki phase angle bisa potensial membawa perbaikan harapan hidup pasien (Gupta dkk, 2009). Phase angle dari BIA juga merupakan indikator potensial pada kanker kolorekti tahap lanjut dan bahkan pada pada kanker pankreas tahap lanjut phase angle merupakan indikator prognosis yang kuat (Gupta, Lis, dkk, 2004), (Gupta dkk, 2008). Untuk SH sendiri telah diteliti yang melibatkan pasien sehat, pasien yang dirawat di rumah sakit dan pasien dengan SH dan ditemukan pada pasien SH dijumpai peranan prognosis dari

phase angle jika phase angle <5.4 memiliki harapan hidup secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan pasien lain (Selberg, 2002), (Schloerb, 1996).

1.2 Perumusan masalah

Adakah terdapat hubungan antara phase angle pada bioelectrical impedance analysis dengan skor Child Pugh pada penderita SH.

1.3 Hipotesis

Pasien dengan nilai phase angle yang lebih rendah memiliki skor Child Pugh yang lebih tinggi.

1.4 Tujuan penelitian 1.4.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan antara phase angle dengan skor Child Pugh pada penderita SH.

1.4.2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui gambaran status nutrisi pasien SH sesuai dengan skor Child Pugh.

b. Untuk mengetahui gambaran status nutrisi dengan parameter BIA

1.5 Manfaat penelitian

a. Parameter BIA dapat memberikan gambaran status nutrisi yang lebih akurat, praktis dan tidak invasif pada pasien SH sehingga dapat menggambarkan status nutrisi pada SH untuk penanganan yang lebih tepat. b. Phase angle dapat memberikan data gambaran prognosis pasien SH yang cepat dan tidak invasif sebelum tindakan medis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Sirosis Hati

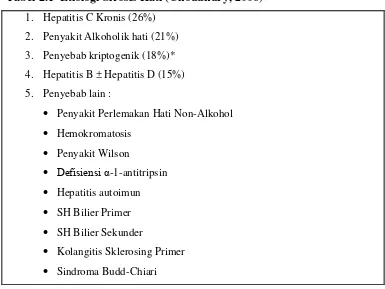

Sirosis hati merupakan perjalanan patologi terakhir dari kerusakan hati kronik akibat berbagai macam penyakit hati. Ada banyak keadaan yang akan menyebabkan SH yang dapat kita lihat pada Tabel 2.1 (Choudhury, 2006). SH sering tanpa gejala dengan prevalensi 4-10% dari pemeriksaan autopsi. Jumlah pasien yang menderita SH di German diperkirakan sekitar 600.000 – 700.000 dengan kematian 25.000 pertahun (peringkat ke-9 penyebab kematian dan ke-5 untuk kelompok usia 45-65 tahun) (Kuntz, 2008). Pada masyarakat di Amerika Utara prevalensinya sekitar 3.6 per 1.000 (Choudhury, 2006), Prevalensi SH di Indonesia dari beberapa laporan rumah sakit umum hanya berdasarkan diagnosis klinis didapatkan prevalensi SH sekitar 3.5% (4.044 pasien) dari seluruh pasien yang dirawat di bangsal penyakit dalam (115.783 pasien) (Kusumobroto, 2007). Progesivitas kerusakan hati ini dapat berlangsung dalam beberapa minggu sampai beberapa tahun (Kuntz, 2008).

Tabel 2.1 Etiologi Sirosis Hati (Choudhury, 2006) 1. Hepatitis C Kronis (26%)

2. Penyakit Alkoholik hati (21%)

3. Penyebab kriptogenik (18%)*

4. Hepatitis B ± Hepatitis D (15%)

5. Penyebab lain :

• Penyakit Perlemakan Hati Non-Alkohol

• Hemokromatosis

• Penyakit Wilson

• Defisiensi α-1-antitripsin

• Hepatitis autoimun • SH Bilier Primer • SH Bilier Sekunder

• Akibat obat ( Metotreksat, amiodarone)

*bisa termasuk beberapa kasus dari Penyakit Perlemakan Hati Non-Alkohol

WHO memberi batasan histologi SH sebagai proses kelainan hati yang bersifat difus, ditandai fibrosis dan perubahan bentuk hati normal ke bentuk nodul-nodul abnormal (Kusumobroto, 2007).

Pada pasien dengan kemungkinan SH perlu dilakukan 3 pendekatan yaitu: 1. Menegakkan diagnosis SH

Diagnosis kemungkinan SH dapat dibuat berdasar anamnesis, pemeriksaan fisik atau pemeriksaan laboratorium rutin namun kebanyakan dari perubahan klinis dan pemeriksaan laboratorium ini tidak spesifik. Diagnosis SH yang paling akurat dalah biopsi hati namun tidak selalu perlu dilakukan pada semua kasus tetapi dapat dengan dijumpainya gagal hati, komplikasi dari SH dan hipertensi portal.

2. Menentukan penyebab SH

3. Evaluasi prognosis pasien. (Choudhury, 2006), (Dancygier, 2010)

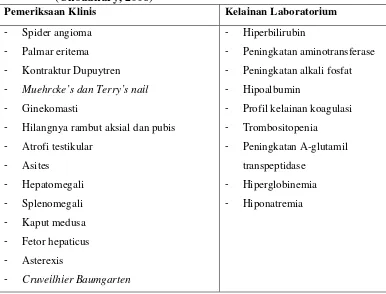

Tabel 2.2 Gambaran Klinis dan Kelainan Laboratorium pada Sirosis Hati (Choudhury, 2006)

Pemeriksaan Klinis Kelainan Laboratorium

- Spider angioma

- Palmar eritema

- Kontraktur Dupuytren

- Muehrcke’s dan Terry’s nail

- Ginekomasti

- Hilangnya rambut aksial dan pubis

- Atrofi testikular

- Peningkatan alkali fosfat

- Hipoalbumin

- Profil kelainan koagulasi

- Trombositopenia

- Peningkatan A-glutamil transpeptidase

- Hiperglobinemia

2.2. Prognosis Sirosis Hati

Model prognosis sangat berguna untuk memperkirakan keparahan penyakit, dan harapan hidup dan hal ini dipakai untuk membuat keputusan mengenai terapi spesifik. Sejumlah besar penyakit-penyakit kronis, termasuk SH, membutuhkan suatu alat untuk memprediksi hasil akhir. SH termasuk kelompok dengan kondisi berat yang mana pada prinsipnya harapan hidup merupakan hasil akhir. Pasien SH kompensata mempunyai harapan hidup lebih lama bila tidak berkembang menjadi dekompesata. Pasien SH kompensata memiliki harapan hidup 10 tahun sekitar 45 sampai 50%. Kompensasi jangka panjang bisa dipertahankan sekitar 40-45% dari kasus. Pada pasien terkompensasi akan terjadi komplikasi berat sekitar 55-60% dan dekompensasi terjadi 45-50% dari kasus. Angka harapan hidup rerata SH kompensata 8.9 tahun sementara itu SH dekompensata hanya 1.6 tahun. Prognosis pasien SH tergantung pada 2 hal yaitu: tingkat keparahan dari gagal hati dan adanya komplikasi dari SH. Skor prognosis pada SH bukan hanya untuk memperkirakan kemungkinan kematian pada jangka waktu yang ditentukan akan tetapi juga menggambarkan perkiraan kuantitatif dari sisa fungsi hati dan kemampuan untuk bertahan dengan pembedahan atau terapi intervensi agresif lainnya. (Durand dkk, 2005), (Huo dkk, 2008), (Dancygier, 2010).

2.2.1 Skor Prognosis Child Pugh Konsep Dasar

Skor Child yang pertama skor Child-Turcotte melibatkan 5 variabel (bilirubin, albumin, asites, ensefalopati dan status nutrisi) dikategorikan menjadi 3 grup dengan tingkatan keparahan penyakit (Tabel 2.3) (Guha, 2007), (Durand dkk, 2005).

Tabel 2.3 Skor Child Turcotte (Guha, 2007)

Variabel A B C

Skor Child-Turcotte dimodifikasi 10 tahun kemudian dengan skor Child Pugh (Tabel 2.4) dengan menggantikan status nutrisi dengan waktu protrombin atau Internasional Normalized Ratio (INR) dan juga nilai terendah albumin dari 3.0 menjadi 2.8 gr/dl. Variabel dari Child Pugh menggambarkan fungsi hati dalam hal sintesis (albumin dan protrombin) dan ekskresi (bilirubin) (Durand dkk, 2005), (Choudhury, 2006).

Tabel 2.4 Skor Child Pugh (Choudhury, 2006)

Nilai prognosis dari Skor Child Pugh telah ditunjukkan pada banyak kondisi yang melibatkan SH lebih dari 30 tahun. Analisis multivariat yang mengunakan skor Child Pugh telah menunjukkan bahwa skor Child Pugh

memiliki nilai prognosis independen pada keadaan asites, ruptur varises esofagus, ensefalopati subklinis, karsinoma hepatoseluler, pembedahan hati, SH alkoholik, SH dekompensata yang berhubungan dengan virus Hepatitis C, kolangitis sklerosis primer dan sindrom Budd-Chiari.

Aplikasi

Penggunaan skor Child Pugh terutama untuk mengklassifikasikan atau memilih pasien untuk analisa prognosis, untuk penilaian retrospektif dari pemberian terapi atau untuk randomized control trial (RCT). Skor Child Pugh

secara klinis digunakan secara luas sebagai deskripsi sederhana atau indikator prognosis dan sering berhubungan dengan indikator lain.

Keterbatasan

2.2.2 Skor Prognosis Model of Endstage Liver Disease (MELD) Konsep dasar

Persoalan yang kompleks dari indikasi optimal untuk transplantasi dan prioritas dari pemilihan transplantasi hati telah menjadi pendorong dari perkembangan dan perluasan dari skor MELD. Skor MELD awalnya dibuat dengan tujuan untuk memprediksi harapan hidup setelah dilakukan Transjugular intrahepatic porto-systemic (TIPS) yang keadaannya bisa berbeda dari yang kandidat transplantasi. Skor MELD terdiri dari 4 variabel objektif yang memiliki pengaruh signifikan dan independen terhadap harapan hidup yaitu bilirubin, kreatinin, INR dan penyebab dari SH (alkoholik dan kolestatis dibandingkan penyebab lain) (Tabel 2.5). Secara statistik kuantitas dari nilai variabel dan kekuatan tiap variabel ditransformasikan dan akhirnya didapatkan skor MELD : R=0. Namun skor ini tidak bisa secara langsung menentukan harapan hidup pasien walaupun nilai bilirubin, kreatinin dan INR telah didapatkan dalam klinis. Selama bertahun-tahun penempatan dari transplantasi hati berdasarkan waktu menunggu namun berdasarkan penelitian yang penting hal ini tidak sesuai sehingga dibutuhkan kriteria lain yang efisien dan adil dalam penempatan organ. Penelitian selanjutnya dengan sedikit modifikasi skor MELD (diuji pada populasi pasien SH berbeda). Penelitian ini menunjukkan bahwa skor MELD adekuat memprediksi mortalitas di rumah sakit sama baiknya dengan pasien rawat jalan.

Validitas

Variabel skor MELD telah dipilih dari populasi yang ditentukan dan telah divalidasi kemudian di sampel independen. Penelitian telah mengkonfirmasi bahwa MELD adalah skor resiko kuat pada pasien yang akan menjalani TIPS dengan statistik c untuk 1 tahun harapan hidup sekitar 0.70. Skor MELD telah diuji pada kondisi gagal hati akut dan pengulangan segera transplantasi pada kegagalan transplantasi.

Aplikasi

Keterbatasan

Skor MELD dan Child Pugh memiliki beberapa keterbatasan yang sama. Keterbatasan pertama walaupun sudah menggunakan analisa multivariat namun data dasarnya tetap secara empiris sehingga variabel yang penting belum diperhitungkan dalam analisanya. Hal kedua adalah mengenai variabel pada MELD, variabelnya bersifat objektif berlawanan dengan ensefalopati yang dipengaruhi secara subjektif. Variabel nilai kreatinin dan bilirubin bisa berubah dengan intervensi terapi (terutama diuretik), sepsis dan hemolisis. Pemilihan variabel INR dibandingkan petanda koagulasi lain yang menjadi bahan kontroversial karena beberapa pusat pelayanan tidak memakai INR pada pasien SH. Keterbatasan lain skor MELD telah ditetapkan dari populasi yang menjadi kandidat TIPS jadi walaupun MELD sudah terbukti sebagai skor prognosis yang efisien dan kuat pada kandidat transplantasi namun mungkin skor ini secara spesifik disesuaikan pada transplantasi hati belum lebih efektif pada kondisi lain. Evaluasi prospektif dari skor MELD pada situasi yang berbeda atau perbedaan intervensi terapeutik bisa menimbulkan nilai ambang batas yang berbeda, membuat proses pengambilan keputusan yang lebih rumit jika dibandingkan pemakaian secara universal kelompok-kelompok Child Pugh. Keterbatasan yang prinsip dari skor MELD adalah membutuhkan komputerisasi dan memiliki keterbatasan dalam praktek sehari-hari. (Durand dkk, 2005), (Huo dkk, 2008). Tabel 2.5 Skor MELD (Kusumobroto, 2007)

Skor MELD : 3.8*log [bilirubin] + 11.2*log [INR] + 9.6* [kreatinin] + 6.4

Interval skor MELD = 6-40

Untuk menilai kandidat penerima donor transplantasi hati

2.2.3 Perbandingan Skor prognosis MELD dan Child-Pugh

Karakteristik dari prinsip skor MELD dan Child Pugh dapat kita lihat di Tabel 2.6 Tabel 2.6 Perbandingan Skor Child Pugh dan MELD (Durand dkk, 2005)

Komponen Child Pugh MELD

Kekuatan variabel berdasarkan

Dalam membuat keputusan dalam penanganan secara individu, kelebihan MELD dibandingkan Child Pugh menjadi lebih sedikit terbukti karena perlunya komputerisasi sementara itu Child Pugh lebih mudah dipakai. Hasil temuan yang mengejutkan bahwa keakuratan MELD dalam memprediksi hasil akhir dari pasien SH tidak selalu lebih baik dari skor Child Pugh (dan bisa lebih inferior) pada Tabel 2.7 (Durand dkk, 2005), (Huo dkk, 2008),

Tabel 2.7 Perbandingan keakuratan Child dan MELD (Durand dkk, 2005)

Penelitian Thn Populasi penelitian Pasien Hasil

Akhir

Statistik indeks (i) menggambarkan karakteristik kurva ROC yang memetakan sensitivitas terhadap 1-spesifivitas. Validitas skor meningkat jika i mendekati 1.

2.3 Malnutrisi

Gambar 2.2 Analisa komposisi tubuh pasien dewasa sehat (Mason, 2010) Penilaian gizi adalah suatu proses yang digunakan untuk mengevaluasi status nutrisi, mengidentifikasi malnutrisi dan menentukan individu mana yang sangat membutuhkan bantuan gizi. Penilaian status gizi terdiri dari 4 komponen : riwayat nutrisi, penilaian fisik, pengukuran antropometri dan analisis laboratorium. Riwayat nutrisi meliputi penurunan berat badan, asupan makanan, adanya malabsorpsi, adanya defisiensi nutrien tertentu, dampak penyakit dengan kebutuhan nutrisi dan status fungsional. Pemeriksaan fisik termasuk di dalamnya status hidrasi, deplesi jaringan, fungsi otot dan defisiensi nutrien tertentu. Pengukuran antropometrik merupakan pengukuran tubuh manusia dan yang penting meliputi tinggi badan dan berat badan yang selanjutkan diukur BMI. Pengukuran lipatan kulit memberikan suatu penilaian dari lemak tubuh yang sering digunakan adalah lipatan kulit pada otot trisep lengan atas (triceps skinfold/TSF). Lingkar otot lengan (arm muscle circumference/AMC) menggambarkan massa otot . Hal ini ditentukan dengan mengukur lingkar lengan (AC= arm circumference) dan TSF pada lengan atas. Untuk pemeriksaan laboratorium bisa dengan kadar protein serum yaitu albumin (penurunan kadar albumin serum sering pada penyakit hati dan nefrosis), transferin, prealbumin dan

Tabel 2.8 Klassifikasi Status Nutrisi dengan BMI pada Dewasa (Mason, 2010)

Body Mass Index (kg/m2) Status Nutrisi

<16.0

16.0 – 16.9

17.0 – 18.4

18.5 – 24.9

25.0 – 29.9

30.0 – 34.9

35.0 – 39.9 ≥ 40

Malnutrisi berat

Malnutrisi sedang

Malnutrisi ringan

Normal

Overweight

Obesitas kelas I

Obesitas kelas II

Obesitas kelas III

Tabel 2.9 Klassifikasi Stadium Malnutrisi (Yovita dkk, 2004)

2.4 Malnutrisi pada SH

kaheksia telah dilaporkan pada pasien SH. (Dasarathy dkk, 2011) (Norman dan Pirlich, 2010).

Malnutrisi dipertimbangkan sebagai salah satu faktor prognosis yang penting pada SH dan mengingatkan klinisi untuk tanggap sama seperti terhadap komplikasi SH seperti ensefalopati hepatik dan asites. Kepentingan klinis dari malnutrisi ini dikarenakan pasien yang malnutrisi memiliki prevalensi morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi dan intervensi dini dalam mengatasi kekurangan nutrisi bisa memperpanjang angka harapan hidup, memperbaiki kualitas hidup, mengurangi komplikasi dan persiapan lebih baik untuk transplantasi hati. (Tsiaousi dkk, 2008), (McCullough, 2006).

Gambar 2.3 Malnutrisi sebagai prediktif dari harapan hidup pasien SH. Angka harapan hidup dengan MMC dibawah persentil ke 5 (kelompok 1), ke 10 (kelompok 2), dan ke 75 (kelompok 3) dan di atas persentil ke-75 (kelompok 4). P>.001 pada 6, 12 dan 24 bulan antara pasien dengan malnutrisi berat dan sedang (kelompok 1 dan 2) dan mereka yang normal dan nutrisi berlebih (kelompok 3 dan 4). (O’Brien dan Williams, 2008)

2.4.1 Prevalensi Malnutrisi pada SH

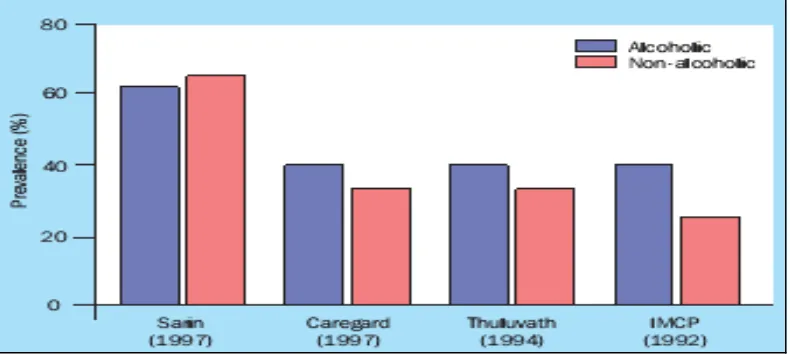

(Gambar 2.4). Pada penyakit hati alkoholik, prevalensi KKP bisa sampai 80% tergantung dari tingkat keparahan penyakit namun insidensi dan tingkatan KKP ternyata sangat sama pada pasien penyakit hati kronik dengan alkoholik maupun bukan alkoholik. Prevalensi malnutrisi pada pasien yang menunggu transplantasi hati hampir 100%, pada pasien SH sekitar 80% dan bahkan pada beberapa uji klinis pada pasien dengan kategori Child Pugh A didapatkan prevalensi malnutrisi mencapai 25%. KKP jarang dijumpai pada pasien stadium sebelum SH dari penyakit hati kecuali pada keadaan obstruksi biliar ektrahepatik. Pada satu penelitian dilaporkan adanya malnutrisi pada pasien SH kompensata Child Pugh

A sekitar 20% dan 50-60% pada pasien dekompensata Child Pugh C. Perbedaan laporan prevalensi dipengaruhi oleh bagaimana dilakukannya pemeriksaan status nutrisi (Matos dkk, 2002) (Tsiaousi dkk, 2008), (McCullough, 2006).

Gambar 2.4 : Prevalensi KKP pada SH alkoholik dan bukan alkoholik (McCullough,2006)

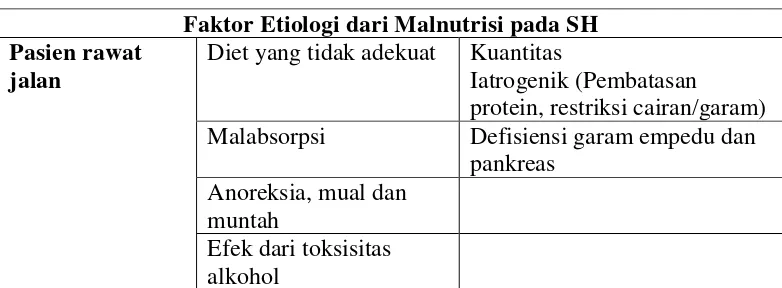

2.4.2 Etiologi Malnutrisi pada SH

Ada banyak alasan potensial kenapa malnutrisi terjadi pada penyakit hati tahap lanjut, namun yang paling penting adalah asupan diet yang kurang (Matos dkk, 2002).

Faktor-faktor yang menyebabkan malnutrisi pada penyakit hati :

b. Pembatasan asupan garam dan makanan: pasien SH dengan asites biasanya diberikan diit rendah garam yang tentu akan mengurangi selera makan penderita. Asupan protein juga sering dibatasi pada pasien dengan ensefalopati atau sindrom hepatorenal yang tentunya juga dapat menyebabkan terjadinya malnutrisi.

c. Perubahan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein: perubahan utama adalah terjadinya hipermetabolisme dengan akibat peningkatan keluaran energi dan peningkatan stress.

d. Perubahan metabolisme karbohidrat: hati mengatur metabolisme karbohidrat dengan cara pembuatan, penyimpanan dan pemecahan kembali glikogen. Hati berperan mengupayakan agar kadar glukosa darah dalam keadaan normal dan jika glukosa kurang maka hati akan memecah glikogen. Cadangan glikogen berkurang maka terjadi proses glukoneogenesis dengan bahan asam amino sehingga terjadi pemecahan protein dan menyebabkan malnutrisi.

e. Perubahan metabolisme lemak: pada SH sintesis dan eskresi asam empedu menurun dengan akibat akan terjadinya asupan lemak menurun dan terjadi mobilisasi cadangan lemak dan menyebabkan malnutrisi.

f. Perubahan metabolisme protein: gangguan metabolisme protein merupakan kelanjutan dari asupan bahan energi yang kurang, glukoneogenesis dan lipolisis yang berlebihan dengan akibat pemakaian cadangan protein yang berlebihan. Hal ini menyebabkan degradasi protein otot sehingga asam amino glukogenik terutama asam amino rantai cabang dilepaskan selanjutnya dengan proses tranaminasi terbentuk alanin. Alanin ini yang akan menghasilkan glukosa sebagai sumber energi (Setiawan, 2007).

Tabel 2.10 Etiologi Malnutrisi pada Sirosis Hati (McCullogh, 2006) Faktor Etiologi dari Malnutrisi pada SH

Pasien rawat jalan

Diet yang tidak adekuat Kuantitas

Iatrogenik (Pembatasan

protein, restriksi cairan/garam) Malabsorpsi Defisiensi garam empedu dan

pankreas Anoreksia, mual dan

muntah

Perubahan metabolisme

Keadaan puasa Tes diagnostik

Perdarahan saluran cerna

2.4.3 Dampak Malnutrisi pada pasien SH

Beberapa penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa malnutrisi pada SH mempengaruhi harapan hidup, kualitas hidup dan terjadinya komplikasi pada SH (Periyalwar dan Dasarathy, 2012).

Dampak malnutrisi terhadap harapan hidup

Dampak malnutrisi terhadap kualitas hidup

Dampak malnutrisi terhadap kualitas hidup telah diteliti pada 7 penelitian (Arguedas dkk, 2003; Poon dkk, 2004; Poupon dkk, 2004; Kalaitzakis 2006; Norman dkk, 2006; Les dkk, 2010; Wunsch dkk, 2011) dengan jumlah sampel 1104 pasien didapatkan prevalensi malnutrisi19%-59%. Pasien dengan malnutrisi secara statistik meningkatkan gejala gastrointestinal dan menurunkan kualitas hidup dengan kuisioner Chronic Liver Disease Questionnaire (CLQD), Short Form (SF)-36 dan Notthingham Health Profile (NHP) (Periyalwar dan Dasarathy, 2012).

Dampak Malnutrisi dengan komplikasi klinis SH

Komplikasi utama yang dikenal mengancam jiwa pada SH yang meliputi asites, spontaneous bakteri peritonitis, hipertensi portal dan perdarahan gastrointestinal, hepatik ensefalopati dan sindrom hepatorenal dan semua ini dipengaruhi oleh malnutrisi. Namun hanya sedikit penelitian secara sistematis mengevaluasi dampak malnutrisi terhadap terjadinya dan pemberatan komplikasi. Dampak malnutrisi terhadap komplikasi SH telah diteliti pada 7 penelitian ( Asites oleh Campillo dkk, 2003; Semua komplikasi oleh Alvares-da-Silva & Reverbel da, 2005; HE oleh Kalaitzakis dkk, 2007; Hipertensi Portal oleh Sam & Nguyen, 2009; Hipertensi Portal oleh Montomoli dkk, 2010; SBP oleh Merli dkk, 2010; HE oleh Ndraha dkk, 2011; Semua komplikasi oleh Hulsman dkk, 2011) dengan sampel 751 pasien didapatkan prevalensi malnutrisi 6.1%-67.0%. Komplikasi SH yaitu asites, SBP, hipertensi portal, sindrom hepatorenal dan HE secara statistik signifikan meningkat pada malnutrisi (Periyalwar dan Dasarathy, 2012).

2.4.4 Penanganan Malnutrisi pada SH

Tabel 2.11 Penanganan Malnutrisi pada Penyakit Hati (McCullogh, 2006)

memang menurun pada penyakit hati lanjut dan berfluktuasi selama terjadi peradangan (Mason, 2010 ) (Balbino dan Silva, 2012).

Pada stadium awal penyakit hati parameter-parameter pengukuran nutrisi objektif yang biasa dapat digunakan untuk mengetahui status nutrisi. Namun jika dijumpai tanda dari penyakit hati stadium akhir maka parameter objektif tidak selalu sahih. Pada satu penelitian yang mencari hubungan antara pengukuran antropometri, kadar prealbumin dan transferin serum dalam mengevaluasi status nutrisi pada 30 pasien SH didapatkan adanya hubungan prealbumin dan transferin dengan Child Pugh. Namun tidak dijumpai antara hubungan antara Child Pugh

dengan pengukuran antropometrik sehingga tidak dianjurkan untuk dipakai dalam menilai status nutrisi. Beberapa pemeriksaan yang lebih spesifik bisa dilakukan dengan menilai komposisi tubuh adalah dual energy X-ray absorptiometry

(DEXA), Deuterium Oxide dilution in vivo neutron activation analysis (IVNAA) dan bioelectrical impedance analysis. BIA dibandingkan DEXA dan IVNAA lebih sederhana, tidak invasif, tidak mahal dan metode yang cepat menilai body cell mass (BCM). BIA telah menunjukkan sebagai alat yang sahih dalam menilai KKP dengan mendeteksi penurunan BCM pada pasien SH terutama yang tanpa asites dijumpai hubungan yang sangat baik dan sangat signifikan antara BCM yang diukur dengan BIA dengan BCM yang diukur dengan kadar total kalium (Pirlich dkk, 2000), (Yovita dkk, 2004) (Campillo, 2010).

2.6 Bioelectrical impedance analysis (BIA)

telah dipakai dalam pengukuran TBW, ECW, FFM (Thibault dan Pichard, 2011), (Jaffrin, 2009), (Lee dan Gallagher, 2000), (Kotler dkk, 1996).

Prinsip BIA

Metode ini berdasarkan kemampuan tubuh dari tubuh menghantarkan listrik dan dengan BIA akan mengukur perubahan arus listrik jaringan tubuh yang didasarkan pada asumsi bahwa jaringan tubuh adalah merupakan konduktor silinder ionik dimana lemak bebas ekstrasellular dan intrasellular berfungsi sebagai resistor dan kapasitor. Arus listrik dalam tubuh adalah jenis ionik dan berhubungan dengan jumlah ion bebas dari garam, basa dan asam, juga berhubungan dengan konsentrasi, mobilitas, dan temperatur medium. Jaringan terdiri dari sebagian besar air dan elektrolit yang merupakan penghantar listrik yang baik, sementara lemak dan tulang merupakan penghantar listrik yang buruk.

Resistance (R) dari materi konduksi yang homogen dari daerah penampangnya adalah sebanding dengan panjangnya (L) dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya (A), (Gambar 3) (Balbino & Silva, 2012) (Kyle dkk, 2004).

Gambar 2.5

Prinsip BIA dari karakteristik fisik komposisi tubuh (Kyle dkk, 2004)

Tubuh memang bukan suatu silinder yang seragam dan konduktivitasnya tidak seragam tetapi secara empiris hubungan ini dapat ditetapkan dengan hasil bagi (Lenght2/R) dan volume air yang terdiri dari elektrolit sebagai penghantar listrik dalam tubuh. Masalah yang lain tubuh memiliki dua tipe R yaitu

Capasitative R (reactance) dan Resistive R (biasa disebut Resistance). Resistance

dihasilkan oleh jaringan dan membran sel. Impedance adalah istilah dari kombinasi Capasitanse dan Resistive (Gambar 4) (Kyle dkk, 2004), (Goswami dkk, 2007).

Gambar 2.6 Pemasangan standar dari elektroda BIA di tangan dan kaki. (Kyle dkk, 2004), (Goswami dkk, 2007)

2.6.1 Parameter BIA dalam penentuan komposisi tubuh Body Cell Mass (BCM)

BCM didefinisikan sebagai massa intraselular dalam tubuh, yang terutama berisi kalium tubuh (98-99%). BCM pada hakekatnya merupakan massa dari seluruh elemen sel di dalam tubuh, oleh karena itu merupakan komponen aktif dari metabolism tubuh. Pada individu normal, pada jaringan otot terdiri dari sekitar 60% BCM, jaringan organ sekitar 20% BCM, dan sisanya 20% terdapat pada sel darah merah dan jaringan seperti adiposit, tendon, tulang dan tulang rawan. BCM merupakan kompartemen kaya protein yang dipengaruhi keadaan katabolik dan kehilangan BCM berhubungan dengan prognosis yang buruk.

Free Fat mass (FFM)

FFM adalah semua yang bukan lemak tubuh yang merupakan kombinasi dari Body Cell Mass (BCM) dan Extracellular Mass (ECM).

Fat Mass (FM)

Resting Metabolic Rate (RMR)

Energi merupakan kebutuhan pokok bagi proses biologik. Tanpa energi, proses dasar biologik bagi kehidupan tidak terjadi. Metabolisme terjadi melalui 2 fase yang berbeda: 1). Katabolisme, badan memecah makanan dan menghasilkan energi dan disimpannya dalam ikatan atomnya. 2). Anabolisme, di mana bagian komponen dan energi itu digunakan untuk membangun jaringan yang baru dan melakukan fungsi dasar hidup. RMR adalah jumlah energi dalam tubuh yang dibutuhkan setiap hari untuk melakukan fungsi dasar hidup (Lukaski,1985), (Kyle dkk, 2004).

Gambar 2.7

Skema diagram dari FFM, TBW, ICW, ECW dan BCM (Kyle dkk, 2004) Tabel 2. 12

Nilai rerata kompartemen komposisi tubuh (Thibault dan Pichard, 2012) Kompartemen ACM= active cell mass, ECW= extracellular water, ICW= intracellular water, TBW= total body water.

Phase angle

mewakili resistance dan BCM sebagai reactance. Phase angle merupakan metode pengukuran secara linier hubungan antara resistance dan reactance pada rangkaian seri atau parallel. Phase angle = sudut (reactance/resistance). Nilai

phase angle dari 0-90’, 0’ jika sirkuit hanya resistive (sistem tanpa membrane sel) dan 90’ jika sirkuit hanya capacitive (semua membrane tanpa cairan). Phase angle

45’ menggambarkan jumlah reactance dan resistance sama, nilai yang lebih rendah menandakan reactance yang rendah dan kematian sel atau kerusakan permebilitas membrane sel. Nilai phase angle yang normal pada pasien yang sehat berbeda berdasarkan jenis kelamin dan ras (Tabel 2.13) (Kyle dkk, 2004).

Tabel 2.13 Data BIA pada 419 orang sehat di Malaysia (Wong, 2004)

2. 7 Manfaat Prognosis dari BIA

Malnutrisi ditandai dengan perubahan integritas membran sel dan perubahan pada keseimbangan cairan oleh karena itu pengukuran komposisi tubuh merupakan komponen penting dari keseluruhan evaluasi nutrisi. BIA mengukur komponen resistance dan capacitance tubuh yang mana akan menggambarkan

Tabel 2.14

Statistik dari Dampak Prognosis Phase angle (disadur Norman dkk, 2012) Populasi

Penelitian

n Nilai ambang

batas

Dampak klinis pada pasien dengan nilai dibawah ambang batas

HIV 75 5.6 Penurunan harapan hidup: perkiraan parameter dengan test LR: -0.799, p<0.0001

HIV 469 5.3 Penurunan harapan hidup: 463 hari vs 670 hari, p<0.0001

Kanker Paru

63 4.5 Penurunan harapan hidup: OR=1.25, p=0.04 Stadium IIIB 3.7 vs 12.1 bulan, Stadium IV: 1.4 vs 5.0 bulan

Kanker Kolorekti

52 5.57 Penurunan harapan hidup: 8.6 vs 40.4 bulan,

p=0.0001, peningkatan mortalitas RR:10.7(p=0.007)

Kanker Pankreas

58 5.08 Penurunan harapan hidup: 6.3 vs 10.2 bulan, p=0.02

Reduksi dari RR 0.75 tiap 1 Kanker

Payudara

259 5.6 Penurunan harapan hidup: 23.1 vs 49.9 bulan, p=0.031, Reduksi dari RR 0.82 tiap 1

HD* 131 L: 4.5 P: 4.2

Penurunan 2 tahun harapan hidup, 59.3% vs 91.3% p<0.0, peningkatan mortalitas: RR:2.6, p<0.0001

HD* 3009 3.0

53 6.0 Penurunan harapan hidup 5 tahun (p=0.004); RR=0.536, p=0.01

SH 305 5.4 Penurunan harapan hidup 4.5 tahun, p<0.01 Geriatri 1071 3.5 Peningkatan 4x mortalitas di RS dari 20% HD = Hemodialisis

BAB III

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

3.1 Kerangka konsep

3.2 Definisi Operasional

3.2.1 Sirosis hati merupakan perjalanan patologi terakhir dari kerusakan hati kronik akibat berbagai macam penyakit hati dengan memberi batasan histologi SH sebagai proses kelainan hati yang bersifat difus, ditandai fibrosis dan perubahan bentuk hati normal ke bentuk nodul-nodul abnormal.

3.2.2 Skor Child Pugh adalah model prognosis SH untuk memperkirakan keparahan penyakit, dan harapan hidup yang terdiri dari 5 variabel (asites, nilai bilirubin, albumin, protrombin time dan ensefalopati).

3.2.3 Bioelectrical impedance analysis (BIA) adalah alat untuk mengukur parameter komposisi tubuh dengan prinsip perubahan arus listrik jaringan tubuh yang didasarkan pada asumsi bahwa jaringan tubuh adalah merupakan konduktor silinder ionik dimana lemak bebas ekstrasellular dan intrasellular berfungsi sebagai resistor dan kapasitor.

3.2.4 Body Mass Index (BMI) : (berat badan dalam kg) / (tinggi badan dalam meter)2.

Pasien

Sirosis Hati

BIA

Phase Angle

3.2.5 Free Fat mass (FFM) / Lean body mass (LBM) adalah semua yang bukan lemak tubuh yang merupakan kombinasi dari Body Cell Mass (BCM) dan Extracellular Mass (ECM).

3.2.6 Body Cell Mass (BCM) didefinisikan sebagai massa intraselular dalam tubuh, yang terutama berisi kalium tubuh (98-99%).

3.2.7 Fat mass (FM) adalah berat badan aktual dikurangi dengan Fat free Mass (FFM).

BAB IV

BAHAN DAN METODE

4.1 Desain Penelitian

Penelitian observasional dengan jenis pengukuran secara crosssectional yang bersifat analitik.

4.2 Waktu dan Tempat Penelitian

a. Pengambilan sampel dilakukan mulai periode April 2012 sampai September 2012.

b. Penelitian dilakukan di ruang rawat inap dan poliklinik Gastroenterohepatologi Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan.

4.3 Subjek Penelitian

Penderita SH yang dirawat di ruang rawat inap dan yang berobat jalan di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan.

4.4 Kriteria inklusi

Penderita SH dewasa ( >17 tahun ) yang bersedia ikut dalam penelitian.

4.5 Kriteria eksklusi

Pasien yang tidak bersedia dilakukan pemeriksaan.

4.6 Populasi dan Sampel

)

P − = selisih proporsi yang bermakna ditetapkan sebesar = 0.15

a

P = 0.151, Qa = 1- Pa = 0.849

Dengan memasukkan nilai-nilai di atas pada rumus diperoleh sampel minimal 33 orang.

4.8 Cara kerja

- Seluruh subjek penelitian dimintakan persetujuan untuk mengikuti penelitian.

- Terhadap semua subjek penelitian yang termasuk dalam penelitian dilakukan :

A. Dicatat nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan dan dilakukan pengukuran BMI.

B. Anamnese dan pemeriksaan fisik untuk mendapatkan ada tidaknya ensefalopati dan asites.

C. Pemeriksaan laboratorium yaitu albumin, PT atau INR, bilirubin. D. Pemeriksaan radiologi yaitu USG abdomen.

E. Pemeriksaan BIA untuk mendapatkan nilai phase angle dan parameter BIA lainnya.

4.9 Analisa Data

- Untuk melihat gambaran karakteristik bentuk tabulasi, diagram dan dideskripsikan

- Untuk melihat hubungan skor Child Pugh dengan nilai phase angle

digunakan uji korelasi Pearson.

- Analisa data menggunakan program SPSS 19 for windows

4.10 Etika Penelitian

Ethical clearence (izin untuk melakukan penelitian) diperoleh dari Komite Penelitian Bidang Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Sutomo Kasiman, Sp.PD, KKV, Sp.JP (K) pada tanggal 08 Oktober 2012 dengan nomor 328/KOMET/FK USU/2012.

Informed consent diminta secara tertulis dari subjek penelitian yang bersedia untuk ikut.

4.10 Kerangka Operasional

Pasien Sirosis Hati

Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan Antropometrik

Pemeriksaan Radiologi Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan BIA

ANALISA

STATISTIK Phase Angle

Child Pugh A Child Pugh B Child Pugh C Status Nutrisi Antropometrik (BMI)

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

Selama periode penelitian (April 2012 s/d September 2012) di ruang rawat inap dan poliklinik Gastroenterohepatologi Departemen Penyakit Dalam RSUP. H. Adam Malik Medan diperoleh 34 subjek penelitian dengan diagnosis SH yang bersedia ikut dalam penelitian dan telah dilakukan pemeriksaan BIA. Subjek berjenis kelamin pria sebanyak 25 pasien (73.53 %) dan berjenis kelamin wanita sebanyak 9 pasien (26.47 %) dan rentang usia antara 34 -73 tahun dengan rerata ± SD adalah 51.79 ± 10.43 tahun. Rerata tinggi badan adalah 164.15 ± 5.36 cm dan rerata berat badan adalah 65.46 ± 11.91 kg dengan rerata BMI 23.58 ± 3.40 kg/m2. Rerata kadar Hemoglobin (Hb) adalah 10.28 ± 2.85 gr/dl dan rerata jumlah trombosit adalah 167.088 ± 113.736 /mm3

Untuk parameter skor Child Pugh didapat rerata bilirubin total 2.03 ± 1.88 mg/dl, albumin 2.86 ± 0.72 gr/dL, INR 1.30 ± 0.25. Pada subjek dijumpai asites sedang sampai berat sebanyak 8 orang (23.52%), ringan 19 orang (55.88%) dan tanpa asites 7 orang (20.58%) dan untuk ensefalopati dengan grade I-II sebanyak 5 orang (14.70%) dan sisanya tanpa ensefalopati 29 orang (85.29%). Rentang skor

Child Pugh adalah 5-13 dengan rerata 8.05 ± 1.9 dengan klassifikasi Child Pugh

A sebanyak 8 orang (23.53%), Child Pugh B sebanyak 17 orang (50.00%) dan

Child Pugh C sebanyak 9 orang (26.47%). (Tabel 5.1) . (Tabel 5.1)

Tabel 5.1 Karakteristik Dasar Subjek Penelitian

- Albumin (gr/dl) 2.86 ± 0.72

- INR 1.30 ± 0.25

Asites

- Sedang-Berat 8 (23.52 %)

- Ringan 19 (55.88%)

- Tidak ada 7 (20.58%)

Ensefalopati

- grade I-II 5 (14.70%)

- (-) 29 (85.29%).

Skor Child Pugh 8.05 ± 1.9

- Child Pugh A 8 (23.53%)

- Child Pugh B 17 (50.00%)

- Child Pugh C 9 (26.47%)

Hubungan antara phase angle dan skor Child Pugh

Pada Tabel 5.2 ditunjukkan rerata phase angle dari klassifikasi Child Pugh yang secara statistik hanya dijumpai perbedaan bermakna antara phase angleChild Pugh A dan Child Pugh C (p=0.003). Dari 34 subjek penelitian didapatkan rerata phase angle 5.26 ± 1.67 dengan rerata skor Child Pugh 8.05 ± 1.90 dan dengan menggunakan korelasi Pearson didapatkan r = -0.522 (p=0.002) yang berarti adanya korelasi kuat. Nilai phase angle yang lebih rendah berhubungan dengan skor Child Pugh yang lebih tinggi. Namun untuk korelasi dari tiap klassifikasi Child Pugh yaitu Child Pugh A, B dan C tidak signifikan.

Tabel 5.2 Rerata Phase angle berdasarkan Skor Child Pugh

Child Pugh Jumlah pasien (n) Rerata ± SD

Child Pugh A 8 6.53 ± 1.44

Child Pugh B 17 5.24 ± 1.44

Child Pugh C 9 4.16 ± 1.61

Total 34 5.26 ± 1.67

Kurva ROC Phase Angle dengan skor Child Pugh

(a) (b)

Gambar 5.2: (a). Kurva ROC nilai phase angle pada Child Pugh A (AUC=0.774, p=0.021), (b). Nilai cut-off phase angle 5.78 (sensitivitas 75.0% , spesifisitas 69.2%)

(a) (b)

Gambar 5.3: (a). Kurva ROC nilai phase angle pada Child Pugh B (AUC=0.484, p=0.877), (b). Nilai cut-off phase angle 5.45 (sensitivitas 47.1%, spesifisitas 47.1%)

Titik nilai cut-off :

5.78

Titik nilai cut-off

(a) (b)

Gambar 5.4: (a). Kurva ROC nilai phase angle pada Child Pugh C (AUC=0.267, p=0.040), (b). Nilai cut-off phase angle 4.75 (sensitivitas 33.31%, spesifisitas 32.0%)

Gambaran status nutrisi berdasarkan klassifikasi Child Pugh

Tabel 5.3. Status nutrisi SH berdasarkan antropometrik dan rerata albumin Variabel Child Pugh A Child Pugh B Child Pugh C

BMI (kg/m2) 23.81 ± 3.36 23.71 ± 3.71 23.13 ± 3.13

Albumin (gr/dl) 3.68 ± 0.40 2.75 ± 0.52 2.14 ± 0.40

Berdasarkan nilai BMI maka kita tidak menjumpai malnutrisi pada semua pasien SH (BMI>18.5 kg/m2) namun jika berdasarkan rerata kadar albumin serum didapatkan pada semua pasien SH Child Pugh B dan C mengalami malnutrisi (100%) dan untuk Child Pugh A dijumpai sebanyak 25%.

Gambar 5.5 Diagram BMI dan Albumin berdasarkan Child Pugh

Titik nilai cut-off

Gambaran Nutrisi Berdasarkan Komposisi Tubuh

Tabel 5.4 Parameter BIA pasien SH berdasarkan jenis kelamin

Variabel Laki-laki (n=25) Perempuan (n=9)

Berat Badan (kg) 65.78 ± 7.87 65.43 ± 13.21 kg

BMI (kg/m2) 23.81 ± 3.36 23.71 ± 3.71

FFM (%) 77.98 ± 10.20 66.63 ± 9.76

FM (%) 20.49 ± 8.13 33.36 ± 9.76

Phase angle 5.48 ± 1.43 4.65 ± 1.73

Tabel 5.4 menunjukkan parameter nutrisi dari BIA yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, jika dibandingkan dengan nilai pada populasi sehat (Tabel 2.13) pada laki-laki rerata persentase nilai FFM meningkat (p=0.007) dengan FM yang menurun (p<0.001) namun jika dibandingkan pada perempuan peningkatan FFM (p=0.122) dan penurunan FM (p=0.127) tidak signifikan berbeda,. Hal yang sama juga dengan penurunan nilai phase angle pada perempuan tidak dijumpai perbedaan bermakna (p=0.083) sementara pada laki-laki (p<0.001). Sama halnya jika dibandingkan dengan penelitian di Medan sebelumnya pada laki-laki nilai

phase angle 6.6 ± 0.8 dan perempuan 5.5 ± 0.8 maka p=0.002 untuk laki-laki (signifikan) dan p=0.182 untuk perempuan (Sungkar dkk, 2010).

Gambar 5.6 Persentase FFM dan FM berdasarkan jenis kelamin 5.2 Pembahasan

rendah secara signifikan mempengaruhi harapan hidup terutama dengan nilai dibawah 5.4 (p<0.01). Sama halnya dengan harapan hidup 2 tahun dengan skor Child A (85%), Child B (60%) dan Child C (30%), hal ini juga dapat dilihat pada

phase angle seperti Gambar 7 yaitu pada 24 bulan harapan hidup kumulatif dengan phase angle <4.4 lebih sedikit daripada 4.4-5.4 dan seterusnya.

Pada penelitian sebelumnya nilai phase angle yang ditemukan signifikan berbeda antara skor Child Pugh kurang dari 6 dengan yang lebih dari 10 (Selberg, 2002) dengan kata lain antara Child Pugh A dan C. Dari hasil penelitian ini didapatkan rerata nilai phase angle pasien yang menurun mengikuti tingkat keparahan klassifikasi Child Pugh (Gambar 5.1) yang juga sama dengan penelitian sebelumnya hanya dijumpai perbedaan bermakna nilai phase angle

antara Child Pugh A dan C (p=0.003). Phase angle telah dipakai sebagai indikator prognosis pada SH dengan cut off nilai phase angle 5.4 menurunkan angka harapan hidup 4.5 tahun, p<0.001 (Norman dkk, 2012). Dari penelitian ini dari kurva ROC yang memiliki p<0.05 hanya pada Child Pugh A dan C namun nilai

cut-off phase angle masih dengan sensitivitas dan spesifisitas yang rendah yaitu pada Child Pugh A nilai cut-off phase angle 5.78 (sensitivitas 75.0% , spesifisitas 69.2%) sementara itu pada Child Pugh C nilai cut-off phase angle 4.75 (sensitivitas 33.31%, spesifisitas 32.0%). Penelitian yang dipublikasikan baru-baru ini di Brazil melibatkan 129 pasien dengan desain prospektif mendapatkan nilai cut-off 5.4 yang jika nilai phase angle <5.4 merupakan pasien SH yang malnutrisi dengan sensitivitas 68.9% dan spesifisitas 70.0%. (Fernandes dkk, 2012). Nilai cut-offphase angle yang mendekati 5.4 dijumpai pada Child Pugh B pada penelitian ini 5.45 (sensitivitas 47.1%, spesifisitas 47.1%) yang dengan penilaian rerata albumin mengalami malnutrisi (Gambar 5.5). Rendahnya phase angle berhubungan dengan morbiditas dan resiko nutrisi dan nilai cut-off terbaik dari laporan penelitian 2012 yaitu pada pria 5.0 dan perempuan 4.0. Penggunaan nilai phase angle ini juga telah diuji konsistensi sensitivitas dan spesifitasnya terhadap 3 penilaian nutrisi yaitu Nutritional Risk Screening (NRS-2002),

cepat (kurang dari 2 menit). Penilaian phase angle bermanfaat dalam skrining penilaian resiko nutrisi dan nilai phase angle yang rendah secara signifikan berhubungan dengan resiko nutrisi, lama rawatan dan kematian. Hal ini menyarankan phase angle sebagai parameter nutrisi untuk dimasukkan dalam

Child Pugh dan MELD dalam hal memberikan prognosis yang lebih baik (Balbino dan Silva,2012), (Kyle, Soundar, dkk 2012) (Kyle, Laurence, dkk 2012). Nilai prognosis potensial harapan hidup dari status nutrisi telah diteliti dapat menambah kesahihan dari skor Child Pugh dan MELD (Gunsar dkk, 2006).

Pada penelitian pengukuran status nutrisi dengan BMI didapatkan rerata BMI ditiap klassifikasi Child Pugh adalah normal padahal kenyataannya malnutrisi pada SH sering dijumpai (Gambar 5.5). Dari penelitian ini didapatkan BMI juga tidak berkorelasi dengan phase angle. Berat badan ideal dan BMI tidak bisa digunakan pada penderita SH karena adanya edema dan asites yang cenderung terjadi pada SH. Pengukuran antropometrik tidak berkorelasi dengan albumin, prealbumin dan transferin (Yovita dkk, 2004) yang pada penelitian ini juga didapatkan hal yang sama yaitu tidak ada korelasi antara BMI dan albumin. Jika albumin serum dipakai sebagai penilaian status nutrisi maka hanya 9 pasien (26.47%) normal dan sisanya 25 pasien (73.53%) malnutrisi yang terdiri dari : malnutrisi ringan 9 pasien (26.47%), sedang 10 pasien (29.41%), berat 6 pasien (17.64%). Jika dikategorikan berdasarkan Child Pugh maka malnutrisi berdasarkan rerata albumin dijumpai pada Child Pugh B (ringan) dan Child Pugh