LAPORAN KASUS

SINDROM KOMPARTEMEN

Disusun Oleh :

Juwita Kwan Ciu

I 11106037

SMF BEDAH RSUD DR.SOEDARSO

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2011

LEMBAR PENGESAHAN

Sebagai salah satu syarat kelulusan Kepaniteraan Klinik di SMF Bedah RSUD dr.Soedarso

Pembimbing

dr. Oktavianus, Sp. OT

Mahasiswa

Juwita Kwan Ciu NIM. I11106037

BAB I

Kasus Sindrom Kompartemen

1.1 IdentitasNama : Ny. T

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 70 Tahun

Agama : Islam

Status : Ibu rumah tangga

Alamat : Rasau Jaya II Dusun Banjar laut Masuk RS : 11 Maret 2011

1.2Anamnesis (14 maret 2011, autoanamnesis) a. Keluhan Utama

Nyeri pada tungkai bawah kiri b. Riwayat Penyakit Sekarang

Sejak 15 hari sebelum masuk rumah sakit timbul bercak merah kehitaman pada tungkai bawah kiri Orang Sakit (OS). Bercak merah kehitaman tersebut timbulnya mendadak, OS tidak mengeluhkan gejala apapun sebelumnya. Bercak merah kehitaman tersebut awalnya hanya berupa bercak kecil namun semakin lama melebar hingga dirasakan nyeri dan gatal. Satu minggu sebelum masuk rumah sakit bercak semakin banyak timbul, menjalar ke kaki dan paha kiri. Satu hari sebelum masuk rumah sakit tungkai bawah kiri pasien semakin sakit dan membengkak serta muncul rasa kesemutan dan kaki tidak bisa digerakkan lagi. Keluhan demam disangkal. Riwayat mengalami jatuh atau terluka pada kaki kiri disangkal, riwayat digigit ular beracun pada kaki kiri juga disangkal.

Setelah masuk rumah sakit pasien langsung menjalani operasi pada tungkai bawah kirinya.

Lima hari perawatan di rumah sakit (pasca operasi) kaki kiri pasien masih susah untuk digerakkan. Nyeri sudah dirasakan berkurang.

c. Riwayat Penyakit Dahulu

Tidak pernah mengalami keluhan serupa sebelumnya. Riwayat hipertensi disangkal

Riwayat diabetes mellitus disangkal. d. Riwayat Operasi

OS belum pernah menjalani operasi sebelumnya.

1.3Pemeriksaan Fisik (14 maret 2011) a. Tanda Vital

Keadaan Umum : Tampak sakit sedang, kesan gemuk Kesadaran : kompos mentis

Tekanan darah : 120/70 mmHg

Nadi : 84x/menit

Napas : 18x/menit

b. Status Generalis Kepala-Leher :

Kepala : Tak ada kelainan

Mata : Konjungtiva anemis (-), Sklera ikterik (-) Hidung : Sekret (-), Darah (-)

Telinga : Sekret (-), Darah (-)

Leher : Tidak ada keterbatasan gerak

Thorax : Paru :

o Inspeksi : Bentuk dan Gerak Simetris

o Perkusi : Sonor di seluruh lapang paru

o Auskultasi : Suara dasar vesikuler, ronkhi (-/-), wheezing (-/-)

Jantung :

o Inspeksi : Ictus cordis tak tampak

o Palpasi : Ictus cordis tak teraba

o Perkusi : pembesaran jantung sulit dinilai o Auskultasi : S1/S2 reguler, bising jantung (-) Abdomen :

o Inspeksi : Tampak cembung o Auskultasi : Bising usus (+)

o Palpasi : Hepar dan lien tak teraba, Nyeri tekan (-) o Perkusi : Timpani Extremitas : Ekstremitas Atas o Dextra : DOTS (-) o Sinistra: DOTS (-) Ekstremitas Bawah o Dextra : DOTS (-) o Sinistra: Status Lokalis 1.4 Status Lokalis

Tungkai atas kiri :

Look : oedem (+), bercak kemerahan (+) Feel : Nyeri tekan (-)

Move : keterbatasan gerak (-)

Tungkai bawah kiri : sulit dinilai (diperban) Kaki kiri :

Look : oedem (+), eritem/bercak kemerahan(+) di digiti dan dorsalis pedis

Feel : Nyeri tekan (+), parestesi (+), paralisis (-), pulsasi dorsalis

pedis(+)

Move : keterbatasan gerak (+)

1.5Usulan Pemeriksaan Penunjang Darah Rutin

1.6 Diagnosis

Post fasciotomi dengan sindrom kompartemen

1.7Penatalaksanaan IVFD RL 20 tetes/menit Ketorolac drip Ceftriaxon 2x1gr Gentamicin 2x1 amp Ranitidin 2x1 amp Diet tinggi protein

1.8 Prognosis

Ad vitam : dubia ad bonam

Ad functionam : dubia ad bonam Ad sanationam : dubia ad bonam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sindrom Kompertemen2.1.1 Definisi

Sindrom kompartemen merupakan suatu kondisi dimana terjadi peningkatan tekanan dalam suatu kompartemen sehingga mengakibatkan penekanan terhadap saraf, pembuluh darah dan otot di dalam kompartemen osteofasial yang tertutup. Hal ini mengawali terjadinya peningkatan tekanan interstisial, kurangnya oksigen dari penekanan pembuluh darah, dan diikuti dengan kematian jaringan.

2.1.2 Anatomi

Kompartemen merupakan daerah tertutup yang dibatasi oleh tulang, interosseus membran, dan fascia, yang melibatkan jaringan otot, saraf dan pembuluh darah. Otot mempunyai perlindungan khusus yaitu fascia, dimana fascia ini melindungi semua serabut otot dalam satu kelompok.

Secara anatomik, sebagian besar kompartemen terletak di anggota gerak yaitu terletak di lengan atas (kompartemen anterior dan posterior), di lengan bawah (yaitu kompartemen anterior, lateral, dan posterior). Di anggota gerak bawah, terdapat tiga kompartemen di tungkai atas (kompartemen anterior, medial, dan kompartemen posterior), empat kompartemen di tungkai bawah (kompartemen anterior, lateral, posterior superfisial, posterior profundus). Sindrom kompartemen yang paling sering terjadi di daerah tungkai bawah dan lengan atas.

Setiap kompartemen pada tungkai bawah memiliki satu nervus mayor. Kompartemen anterior memiliki nervus peroneus profundus, kompartemen lateral

memiliki nervus peroneus superfisial, kompartemen posterior profunda memiliki nervus tibialis posterior dan kompartemen posterior superfisial memiliki nervus suralis. Ketika tekanan kompartemen meningkat, suplai vaskuler ke nervus akan terpengaruh menyebabkan timbulnya parestesia.

Tabel 1. Letak dan Isi Kompartemen

Letak Kompartemen Isi

Lengan Atas

Anterior M. Biceps brachii, M. Coracobrachialis, M. Brachialis;

A. Brachialis; N. Musculocutaneus

Struktur yang Menembus Kompartemen : N. Musculocutaneus, N. Medius, M. Ulnaris, A. Brachialis, V. Basilica

Posterior M. Triceps brachii;

A. Profunda brachii, A. Collateralis ulnaris; N. Radialis

Struktur yang Menembus Kompartemen : N. Radialis dan N. Ulnaris

Lengan Bawah

Anterior M. Pronator teres, M. Flexor carpi radialis, M. Palmaris longus, M. Flexor carpi ulnaris, M. Flexor digitorum superficialis, M. Flexor pollicis longus, M. Flexor digitorum profundus, M. Pronator quadratus;

A. Ulnaris, A. Radialis; N. Medianus

Lateral M. Brachioradialis, m. Flexor carpi radialis longus;

A. Radialis, a. Brachialis; N. Radialis

Posterior M. Extensor carpi radialis brevis, M. Extensor digitorum, M. Extensor digiti minimi, M.

Extensor carpi ulnaris, M. Anconeus, M. Supinator, M. Abductor pollicis longus, M. Extensor pollicis brevis, M. Extensor pollicis longus, M. Extensor indicis;

Arteriae interoseus anterior dan posterior; Ramus profundus nervi radialis

Tungkai Atas

Anterior M. Sartorius, M. Iliacus, M. Psoas, M. Pectineus, M. Quadriceps femoris;

A. Femoralis; N. femoralis

Medial M. Gracilis, M. Adductor longus, M. Adductor brevis, M. Adductor magnus, M. Obturatorius externus;

A. profunda femoris, A. Obturatoria; N. obturatorius

Posterior M. Biceps femoris, M. Semitendinosus, M. Semimembranosus, M. Adductor magnus;

Cabang-cabang a. Profunda femoris Tungkai

Bawah

Anterior M. Tibialis anterior, M. Extensor digitorum longus, M. Peroneus tertius, M. Extensor hallucis longus, M. Extensor digitorum brevis; A. Tibialis anterior;

N. Peroneus profundus

Lateral M. Peroneus longus, M. Peroneus brevis; Cabang-cabang dari a. Peronea;

N. peroneus superficialis Posterior

Superfisial

M. Gastrocnemius, M. Plantaris, M. Soleus; A. Tibialis posterior;

N. Tibialis Posterior

Profundus

M. Popliteus, M. Flexor digitorum longus, M. Flexor hallucis longus, M. Tibialis posterior; A. Tibialis posterior;

2.1.3 Patofisiologi

Patofisiologi sindrom kompartemen melibatkan hemostasis jaringan lokal normal yang menyebabkan peningkatan tekanan jaringan, penurunan aliran darah kapiler, dan nekrosis jaringan lokal yang disebabkan hipoksia.

Tanpa memperhatikan penyebabnya, peningkatan tekanan jaringan menyebabkan obstruksi vena dalam ruang yang tertutup. Peningkatan tekanan terus meningkat hingga tekanan arteriolar intramuskuler bawah meninggi. Pada titik ini, tidak ada lagi darah yang akan masuk ke kapiler, menyebabkan kebocoran ke dalam kompartemen, sehingga tekanan dalam kompartemen semakin meningkat. Penekanan saraf perifer disekitarnya akan menimbulkan nyeri hebat.

Bila terjadi peningkatan intrakompartemen, tekanan vena meningkat. Setelah itu, aliran darah melalui kapiler akan berhenti. Dalam keadaan ini penghantaran oksigen juga akan terhenti, Sehingga terjadi hipoksia jaringan (pale). Jika hal ini terus berlanjut, maka terjadi iskemia otot dan nervus, yang akan menyebabkan kerusakan ireversibel komponen tersebut.

Ada 3 teori tentang penyebab iskemia, yaitu:

1.Spasme arteri akibat peningkatan tekanan kompartemen

2.“Theori of critical closing pressure.” Akibat diameter yang kecil dan tekanan mural arteriol yang tinggi, tekanan transmural secara signifikan berbeda (tekanan arteriol-tekanan jaringan) ini dibutuhkan untuk memelihara patensi. Bila tekanan jaringan meningkat atau tekanan arteriol menurun perbedaan tidak ada, yaitu critical closing pressure dicapai, arteriol akan menutup.

3.Karena dinding vena yang tipis, vena akan kolaps bila tekanan jaringan melebihi tekanan vena. Bila darah mengalir secara kontinyu dari kapiler, tekanan vena secara kontinyu akan meningkat pula sampai melebihi tekanan jaringan dan drainase vena dibentuk kembali.

Sedangkan respon otot terhadap iskemia yaitu dilepaskannya histamine like substances mengakibatkan dilatasi kapiler dan peningkatan permeabilitas endotel.

Ini berperan penting pada transudasi plasma dengan endapan sel darah merah ke intramuskular dan menurunkan mikrosirkulasi.

Alasan yang mendasari untuk peningkatan tekanan pada sindrom kompartemen yaitu peningkatan isi cairan atau berkurangnya ukuran kompartemen.

1. Peningkatan isi cairan dapat disebabkan sebagai berikut :

a. Penggunaan otot yang terus-menerus (antara lain : tetanus, kejang) b. Aktivitas sehari-hari (bersepeda, menunggang kuda)

c. Terbakar

d. Injeksi intraarterial (paling sering karena iatrogenik) e. Osmolaritas serum menurun

f. Perdarahan (terutama dari cedera pembuluh darah yang besar) 2. Penurunan volume kompartemen dapat disebabkan sebagai berikut :

a. Military Antishock Trousers (MAST) b. Terbakar

c. Penutupan defek fascia

d. Traksi internal berlebihan pada fraktur ekstremitas 2.1.4 Manifestasi klinik

Secara klasik ada 5 P yang terkumpul dalam sindrom kompartemen, yaitu Pain, Paresthesia, Pallor, Paralysis, Pulseness.

1. Pain (Nyeri ) :

Nyeri yang hebat saat peregangan pasif pada otot-otot yang terkena, ketika ada trauma langsung. Nyeri merupakan gejala dini yang paling penting, terutama jika munculnya nyeri tak sebanding dengan keadaan klnik (pada anak-anak tampak semakin gelisah atau memerlukan analgesia lebih banyak dari biasanya). Otot yang tegang pada kompartemen merupakan gejala yang spesifik dan sering. Gambarannya biasa berat, konstan dan nyeri terlokalisasi.

2. Parestesia : Rasa kesemutan

4. Pulseness : berkurangnya atau hilangnya denyut nadi.

5. Paralisis : merupakan tanda lambat akibat menurunnya sensasi saraf yang berlanjut dengan hilangnya fungsi bagian yang terkena sindrom kompartemen.. Pemeriksaan dengan uji sensasi raba dengan jarum dan peniti ) pada saraf kulit.

Gambar 1. Sindrom Kompartemen 2.1.5 Diagnosis

Dalam mendiagnosis suatu kasus sindrom kompartemen, sama seperti kasus lainnya, dengan anamnesis yang teliti, pemeriksaan fisik menyeluruh dan dengan bantuan pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan carilah tanda-tanda khas dari sindrom kompartemen yang ada pada pasien, karena dapat membantu penegakkan diagnosis.

Pada anamnesis biasanya pasien datang dengan keluhan nyeri hebat setelah kecelakaan atau patah tulang, ada dua yang dapat dijadikan dasar untuk mendiagnosis kompartemen sindrom yaitu nyeri dan parestesia (namun parestesia gejala klinis yang datangnya belakangan).

Pada pemeriksaan fisik kita harus mencari tanda-tanda fisik tertentu yang terkait dengan sindrom kompartemen, diawali dengan rasa nyeri dan rasa terbakar, penurunan kekuatan dan akhirnya kelumpuhan ekstremitas. Pada bagian distal didapatkan pallor (pucat) dan pulseness (denyut nadi melemah) akibat

menurunnya perfusi ke jaringan tersebut. Menindak lanjuti pemeriksaan fisik penting untuk mengetahui perkembangan gejala yang terjadi, antara lain nyeri pada saat istirahat atau saat bergerak dan nyeri saat bergerak ke arah tertentu, terutama saat peregangan otot pasif dapat meningkatkan kecurigaan kita dan merupakan awal indikator klinis dari sindrom kompartemen. Nyeri tersebut biasanya tidak dapat teratasi dengan pemberian analgesik termasuk morfin. Kemudian bandingkan daerah yang terkena dan daerah yang tidak terkena.

Nyeri yang dikeluhkan pasien, harus kita pantau dan pertimbangkan ada saraf yang terkena.

a. Saraf sensoris mulai hilang kemampuannya, diikuti oleh saraf motorik.

b. Beberapa saraf dapat mengakibatkan efek meningkatkan tekanan.

c. Sebagai contoh, dalam kompartemen tungkai bawah bagian depan, saraf peroneal cepat terpengaruh, dan sensasi di anatara jari-jari kaki bisa hilang.

2.1.6 Diagnosis Banding

Diagnosis yang paling sering membingungkan dan sangat sulit dibedakan dengan sindrom kompartemen adalah oklusi arteri dan kerusakan saraf primer, dengan beberapa ciri yang sama yang ditemukan pada masing-masingnya.

Pada sindrom kompartemen kronik didapatkan nyeri yang hilang timbul, dimana nyeri muncul pada saat berolahraga dan berkurang pada saat beristirahat. Sindrom kompartemen kronik dibedakan dengan claudikasio intermitten yang merupakan nyeri otot atau kelemahan otot pada tungkai bawah karena latihan dan berkurang dengan istirahat, biasanya nyeri berhenti 2-5 menit setelah beraktivitas. Hal ini disebabkan oleh adanya oklusi atau obstruksi pada arteri bagian proksimal, tidak ada peningkatan tekanan kompartemen dalam hal ini. Sedangkan sindrom kompartemen kronik adanya kontraksi otot berulang-ulang yang dapat meningkatkan tekanan intramuskuler sehingga menyebabkan iskemia kemudian menurunkan aliran darah dan otot menjadi kram.

1. Selulitis

2.Coelenterate dan Jellyfish Envenomations

3.Deep Vein Trombosis dan Thrombophlebitis 4. Gas Ganggrene

5. Necrotizing Fasciitis

6. Peripheral Vascular Injuries 7. Rhabdomyolis

2.1.7 Pemeriksaan Penunjang

Pada kasus-kasus dengan sindrom kompartemen dapat dilakukan pemeriksaan penunjang, antara lain :

1. Laboratorium

Hasil laboratorium biasanya normal dan tidak dibutuhkan untuk mendiagnosis kompartemen sindrom, tetapi dapat menyingkirkan diagnosis banding lainnya.

a. Complete Metabolic Profile (CMP) b. Hitung sel darah lengkap

c. Kreatinin fosfokinase dan urin myoglobin d. Serum myoglobin

e. Toksikologi urin : dapat membantu menentukan penyebab, tetapi tidak membantu dalam menentukan terapi pasiennya.

f. Urin awal : bila ditemukan myoglobin pada urin, hal ini dapat mengarah ke diagnosis rhabdomyolisis.

g. Protrombin time (PT) dan activated partial thromboplastin time (aPTTT) 2. Imaging

a. Rontgen : pada ekstremitas yang terkena. b.USG

USG membantu untuk mengevaluasi aliran arteri dalam memvisualisasi Deep Vein Thrombosis (DVT)

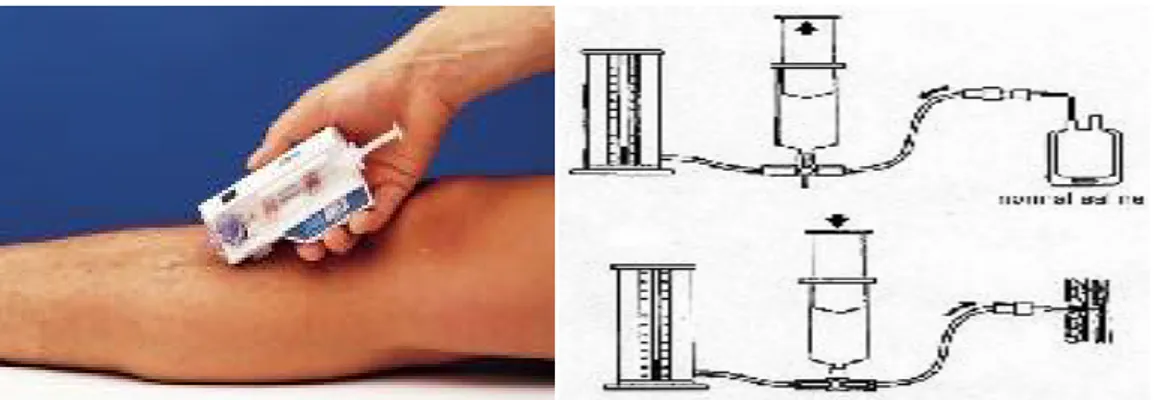

a. Pengukuran tekanan kompartemen

Gambar 2. Alat Pengukur Tekanan Kompartemen b. Pulse oximetry

Sangat membantu dalam mengidentifikasi hipoperfusi ekstremitas, namun tidak cukup sensitif.

2.1.8 Tatalaksana

Tujuan dari terapi sindrom kompartemen adalah mengurangi defisit fungsi neurologis dengan lebih dulu mengembalikan aliran darah lokal, biasanya dengan bedah dekompresi. Tindakan non-operatif tertentu mungkin bisa berhasil, seperti menghilangkan selubung eksternal. Jika hal tersebut tidak berhasil maka tindakan operasi dekompresi perlu dipertimbangkan. Indikasi mutlak untuk operasi dekompresi sulit untuk ditentukan, tiap pasien dan tiap sindrom kompartemen memiliki individualitas yang berpengaruh pada cara untuk menindaklanjutinya.

Berbeda dengan kompleksitas diagnosis, terapi kompartemen sindrom sederhana yaitu fasciotomi kompartemen yang terlibat. Walaupun fasciotomi disepakati sebagai terapi yang terbaik, namun beberapa hal, seperti timing, masih diperdebatkan. Semua ahli bedah setuju bahwa adanya disfungsi neuromuskular adalah indikasi mutlak untuk melakukan fasciotomi.

Penanganan sindrom kompartemen meliputi :

1.Terapi medikamentosa/non operatif

Pemilihan terapi secara medikamentosa digunakan apabila masih menduga suatu sindrom kompartemen, yaitu :

a.Menempatkan ekstremitas yang terkena setinggi jantung, untuk mempertahankan ketinggian kompartemen yang minimal, elevasi dihindari karena dapat menurunkan aliran darah dan akan lebih memperberat iskemia.

b.Pada kasus penurunan ukuran kompartemen, gips harus di buka dan pembalut konstriksi dilepas.

c.Pada kasus gigitan ular berbisa, pemberian anti racun dapat menghambat perkembangan sindrom kompartemen.

d.Mengoreksi hipoperfusi dengan cairan kristaloid dan produk darah.

e. Pada peningkatan isi kompartemen, diuretik dan pemakaian manitol dapat mengurangi tekanan kompartemen. Manitol mereduksi edema seluler, dengan memproduksi kembali energi seluler yang normal dan mereduksi sel otot yang nekrosis melalui kemampuan dari radikal bebas.

2. Terapi pembedahan / operatif

Terapi operatif untuk sindrom kompartemen apabila tekanan intrakompartemen lebih dari 30 mmHg memerlukan tindakan yang cepat dan segera dilakukan fasciotomi. Tujuannya untuk menurunkan tekanan dengan memperbaiki perfusi otot. Apabila tekanannya kurang dari 30 mmHg, tungkai dapat diobservasi dengan cermat dan diperiksa lagi pada jam-jam berikutnya, kalau keadaan tungkai itu membaik, evaluasi klinik yang berulang-ulang dilanjutkan hingga bahaya telah terlewati. Kalau tidak ada perbaikan, atau kalau tekanan kompartemen meningkat, fasiotomi harus segera dilakukan. Keberhasilan dekompresi untuk perbaikan perfusi adalah 6 jam. Ada dua teknik dalam fasciotomi yaitu teknik insisi tunggal dan insisi ganda. Tidak ada keuntungan yang utama dari kedua teknik ini. Insisi ganda pada tungkai bawah paling sering digunakan karena lebih aman dan lebih efektif, sedangkan insisi tunggal membutuhkan diseksi yang lebih luas dan resiko kerusakan arteri dan vena peroneal. Pada tungkai bawah, fasiotomi dapat berarti membuka ke empat kompartemen, kalau perlu dengan mengeksisi satu segmen fibula. Luka harus dibiarkan terbuka, kalau terdapat nekrosis otot, dapat dilakukan debridemen, kalau jaringan sehat, luka dapat di jahit (tanpa regangan), atau dilakukan pencangkokan kulit.

Terapi untuk sindrom kompartemen biasanya adalah operasi. Insisi panjang dibuat pada fascia untuk menghilangkan tekanan yang meningkat di dalamnya. Luka tersebut dibiarkan terbuka (ditutup dengan pembalut steril) dan ditutup pada operasi kedua, biasanya 5 hari kemudian. kalau terdapat nekrosis otot, dapat dilakukan debridemen, kalau jaringan sehat, luka dapat di jahit (tanpa regangan), atau skin graft mungkin diperlukan untuk menutup luka ini.

Indikasi untuk melakukan operasi dekompresi antara lain: 1. Adanya tanda-tanda sindrom kompartemen seperti nyeri hebat dan 2. Gambaran klinik yang meragukan dengan resiko tinggi (pasien koma, pasien dengan masalah psikiatrik, dan dibawah pengaruh narkotik) dengan tekanan jaringan lebih dari 30 mmHg pada pasien yang diharapkan memiliki tekanan jaringan yang normal.

Bila ada indikasi, operasi dekompresi harus segera dilakukan karena penundaan akan meningkatkan kemungkinan kerusakan jaringan intrakompartemen.

Waktu adalah inti dari diagnosis dan terapi sindrom kompartemen. Kerusakan nervus permanen mulai setelah 6 jam terjadinya hipertensi intrakompartemen. Jika dicurigai adanya sindrom kompartemen, pengukuran tekanan dan konsultasi yang diperlukan harus segera dilakukan secepatnya. Beberapa teknik telah diterapkan untuk operasi dekompresi untuk semua sindrom kompartemen akut. Prosedur ini dilakukan tanpa torniket untuk mencegah terjadinya periode iskemia yang berkepanjangan dan operator juga dapat memperkirakan derajat dari sirkulasi lokal yang akan didekompresi. Setiap yang berpotensi membatasi ruang, termasuk kulit, dibuka di sepanjang daerah kompartemen, semua kelompok otot harus lunak pada palpasi setelah prosedur selesai. Debridemant otot harus seminimal mungkin selama operasi dekompresi kecuali terdapat otot yang telah nekrosis.

Tekanan yang tidak dapat teratasi dapat mengakibatkan terjadinya nekrosis jaringan, saat perfusi kapiler mengalami gangguan terjadi hipoksia pada jaringan. Hal ini dapat meningkatkan Volkman contracture. Bila semakin parah tidak teratasi maka akan terjadi rhabdomyolis dan kidney failure.

Sindrom kompartemen dapat mengalami komplikasi antara lain :

1. Kerusakan saraf yang permanen 2. Infeksi

a.Sepsis

b.Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) 3. Deformitas kosmetik akibat fasciotomi

4. Kehilangan anggota tubuh 5. Kematian

2.1.10 Prognosis

Prognosis pada kasus sindrom kompartemen bisa menjadi baik atau bertambah buruk, tergantung seberapa cepat penanganan kompartemen sindrom dilaksanakan dan pada ada tidaknya komplikasi.

2.1.11 Pencegahan

1. Lakukan pemeriksaan dengan yang ahli dan dipantau perkembangan

2. Hubungi atau kembali ke rumah sakit bila nyeri terasa berat, kaku, sensasi terbakar atau kelemahan pada ekstremitas yang terkena.

3. Rujuk bila sindrom kompartemen disertai dengan :

a. ketidakmampuan atau tidak akurat dalam mendiagnosis sindrom kompartemen karena keterbatasan alat atau diagnostik imaging

b. Penanganan dengan bedah yang tidak memadai

BAB III

PEMBAHASAN

Pasien datang dengan keluhan nyeri pada tungkai bawah kiri. Dari anamnesis didapatkan bahwa pada awalnya pasien hanya mengeluhkan adanya bercak berwarna merah kehitaman yang muncul tiba-tiba semakin lama semakin melebar. Pasien juga mengeluhkan adanya nyeri yang semakin bertambah hebat, bengkak, kesemutan dan kaki yang tidak bisa digerakkan. Hal ini menandakan telah munculnya 3 dari 5 tanda klasik dari sindrom kompartemen yaitu pain, paresthesia dan paralysis. Pasien menyangkal adanya trauma dan terkena gigitan ular. Saat masuk rumah sakit pasien langsung menjalani fasciotomi.

Dari pemeriksaan fisik yang dilakukan lima hari setelah fasciotomi didapatkan oedem dan eritem pada tungkai atas dan kaki kiri pasien. Selain itu, juga terdapat nyeri tekan dan parestesi pada kaki kiri. Tungkai bawah pasien masih dalam keadaan diperban setelah dilakukannya fasciotomi.

Dari anamnesis diperoleh 3 dari 5 tanda klasik sindrom kompartemen yaitu pain, paresthesia, dan paralysis. Untuk 2 tanda yang lain (pallor dan pulseness) mungkin dapat diperoleh dari pemeriksaan fisik sebelum pasien menjalani fasciotomi, namun pemeriksaan fisik pada pasien ini dilakukan lima hari setelah pasien menjalani fasciotomi sehingga tidak didapatkan lagi kedua tanda tersebut.

Sindrom kompartemen adalah suatu kondisi dimana terjadi peningkatan tekanan dalam suatu kompartemen sehingga mengakibatkan penekanan terhadap saraf, pembuluh darah dan otot didalam kompartemen osteofasial yang tertutup. Kompartemen merupakan daerah tertutup yang dibatasi oleh tulang, interosseus membran, dan fascia, yang melibatkan jaringan otot, saraf dan pembuluh darah. Secara anatomik, sebagian besar kompartemen terletak di anggota gerak. Sindrom kompartemen paling sering terjadi di tungkai bawah dan lengan atas. Secara klasik ada 5 P yang terkumpul dalam sindrom kompartemen Pain, Paresthesia, Pallor, Paralysis, Pulseness.

Untuk penatalaksanaan sindrom kompartemen dapat dilakukan dengan menempatkan ekstremitas yang terkena sejajar dengan jantung dan harus segera dilakukan fasciotomi untuk mencegah kerusakan jaringan intrakompartemen. Pada pasien ini fasciotomi dilakukan segera setelah pasien dirawat di rumah sakit. Penatalaksanan yang dianjurkan pada pasien ini meliputi ketorolac sebagai analgesik untuk mengurangi nyeri yang dirasakan oleh pasien. Ceftriaxon dan gentamisin diberikan sebagai antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi pada pasien ini. Pada pasien ini juga diberikan ranitidine untuk mencegah stress ulcer.

DAFTAR PUSTAKA

Apley, A Grahm. Solomo, Louis. Buku Ajar Ortopedi dan Fraktur system Apley. Edisi ketujuh. 1995. Jakarta: Widya Medika.

Sjamsuhidajat, R. Wim de Jong. Buku Ajar Ilmu Bedah. Edisi kedua. 2005. Jakarta : EGC.

Snell, Richard S.Anatomi Klinik untuk Mahasiswa Kedokteran. Edisi keenam. 2006. Jakarta : EGC.