BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Hutan Mangrove

2.1.1 Ekosistem Hutan Mangrove

Mangrove atau hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis dan sub tropis, yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Mangrove juga didefinisikan sebagai formasi tumbuhan daerah litoral yang khas di pantai daerah tropis dan sub tropis yang terlindung (Saenger, 1983). Hutan bakau (mangrove) adalah sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh di perairan asin (Nybakken, 1992).

Komunitas vegetasi pantai tropis pada kawasan hutan mangrove didominasi oleh beberapa spesies pohon yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang-surut pantai berlumpur. Bengen (1999) mengatakan bahwa hutan mangrove banyak ditemukan di pantai-pantai teluk dangkal, estuaria, delta dan daerah pantai yang terlindung. Sedangkan Mulyana (1999) mengemukakan bahwa wilayah pesisir mendukung berbagai sumberdaya di dalamnya, seperti lahan pasang surut, hutan mangrove, estuaria, laguna, padang lamun, terumbu karang serta perairan dangkal yang menghasilkan sebagian besar (sekitar 80 %) produksi perikanan dunia.

Romimohtarto (2001) menyatakan bahwa ekosistem hutan mangrove Indonesia memiliki biodiversitas yang tinggi di dunia dengan jumlah total kurang

dari 89 spesies, yang terdiri dari 35 spesies tanaman, 9 spesies liana, 9 spesies perdu, 29 spesies epifit dan 2 spesies parasit. Vegetasi mangrove yang umum dijumpai di wilayah pesisir Indonesia, antara lain : (a) Api-api (Avicennia), Nyrih (Xylocarpus), Bakau (Rhizophora), Pedada (Sonneratia), Tanjang (Brugueira), Tengar (Ceriops) dan Buta-buta (Exoecaria).

Bengen (1999) mengatakan bahwa faktor-faktor lingkungan seperti jenis tanah, genangan pasang surut dan salinitas akan menentukan komposisi jenis tumbuhan penyusun vegetasi mangrove. Menurut Berwick (1983), ada beberapa parameter lingkungan yang sangat berpengaruh pada tingkat kelangsungan hidup dan laju pertumbuhan vegetasi mangrove, yaitu : (a) pasokan air tawar dan kadar garam; (b) stabilitas substrat; dan (c) pasokan nutrien.

Karakteristik habitat mangrove menurut Bengen (2000), adalah :

1. Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat.

2.Umumnya tumbuh pada daerah intertidal yang jenis tanahnya berlumpur, berlempung atau berpasir.

3. Daerahnya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun yang hanya tergenang pada saat pasang purnama. Frekuensi genangan menentukan komposisi vegetasi hutan mangrove.

4. Terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat.

5. Air bersalinitas payau (2–22 permil) hingga asin mencapai 38 permil.

6. Ditemukan banyak di pantai-pantai teluk yang dangkal, estuaria, delta dan daerah pantai yang terlindung.

2.1.2 Fungsi Hutan Mangrove

Ekosistem mangrove sebagai sumberdaya alam wilayah pesisir di daerah tropis memiliki pengaruh yang sangat besar pada aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek ekologi. Pengaruhnya terhadap kehidupan dapat dilihat dari keanekaragaman hayati, baik yang hidup diperairan serta ketergantungan manusia secara langsung terhadap ekosistem tersebut (Naamin, 1991). Sugiarto dan Ekayanto (1996) mengatakan bahwa fungsi hutan mangrove antara lain adalah :

a. Sebagai pelindung pantai dari gempuran ombak, arus dan angin

b. Daerah asuhan (Nursery grounds) daerah mencari makanan (feeding grounds) dan daerah pemijahan (spawning grounds) berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya.

c. Sebagai penghasil bahan organik yang sangat produktif

d. Penghasil kayu untuk bahan konstruksi, kayu bakar, bahan baku arang, dan bahan baku kertas (pulp).

e. Peredam gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, penahan lumpur dan penangkap sedimen.

Harahap dan Subhilhar (1998) mengatakan bahwa sedikitnya ada tiga fungsi hutan mangrove bagi kehidupan, yaitu :

1. Fungsi Fisik Hutan Mangrove :

a. Menyerap gas CO2 melalui proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan b. Mencegah intrusi air laut kedaratan yang dapat merusak areal

pertanianan dan persediaan air tanah

c. Melindungi pantai dari penggerusan ombak d. Menyaring dan menguraikan bahan-bahan organik

2. Fungsi Biologi Hutan Mangrove :

a. Sumber makanan bagi hewan-hewan seperti zooplankton, ikan, udang, kepiting dan lainnya

b. Tempat berpijah berbagai jenis biota laut; dan habitat alami berbagai jenis hewan seperti burung, ular dan lainnya

3. Fungsi Ekonomi Hutan Mangrove :

a. Dapat dijadikan kosmetik pada spesies tertentu dan buahnya dapat diolah sebagai bahan makanan

b. Tempat pembudidayaan udang dan ikan, tempat pembuatan garam dan sebagai tempat rekreasi

Pemanfaatan hutan mangrove menurut Perrine (1979) dikelompokan menjadi pemanfaatan secara langsung dan pemanfaatan secara tidak langsung. Nilai pemanfaatan secara langsung antara lain yaitu berbagai organisme akuatik yang memilih hutan mangrove sebagai tempat habitatnya. Daun-daun yang berjatuhan sebagai leaf litter karena berakumulasi dengan sedimen akan diurai oleh mikro organisme menjadi energi yang dimanfaatkan oleh sejumlah spesies, seperti berbagai jenis udang, kepiting, ikan, tiram, reptilia dan juga mamalia. Nilai pemanfaatan secara tidak langsung dari ekosistem mangrove yaitu dalam bentuk fungsi-fungsi ekologi yang cukup penting, seperti pengendali terhadap erosi pantai, stabilisasi sedimen, perlindungan bagi terumbu karang dan lahan diwilayah pantai, suplai detritus dan bahan hara untuk perairan pantai didekatnya, pemeliharaan larva dan perkembangbiakan ikan, crustacea serta kehidupan liar (wildlives) yang bernilai ekonomi (Bengen, 1999).

2.1.3 Tipe Komunitas Mangrove

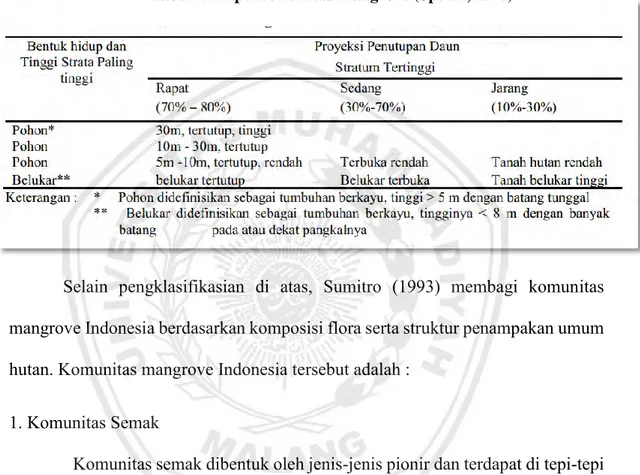

Specht (1970) mengklasifikasikan komunitas mangrove berdasarkan atas (1) tinggi dan bentuk kehidupan dari strata yang tinggi (meliputi perkiraan biomassa) dan (2) Proyeksi penutupan daun dari strata yang paling tinggi klasifikasi ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Selain pengklasifikasian di atas, Sumitro (1993) membagi komunitas mangrove Indonesia berdasarkan komposisi flora serta struktur penampakan umum hutan. Komunitas mangrove Indonesia tersebut adalah :

1. Komunitas Semak

Komunitas semak dibentuk oleh jenis-jenis pionir dan terdapat di tepi-tepi laut yang berlumpur lunak. Floranya didominasi oleh Avicennia marina, A. alba dan Sonneratia caseolaris. Semai Ceriops tagal mampu pula tumbuh pada komunitas ini namun terdapat pada tempat transisi pasang rendah dan pasang tinggi. Kadang-kadang komunitas ini bercampur dengan tumbuhan non mangrove seperti Pandanus spp, Glochidion littorale, Ficus retusa, Phragmites karka.

2. Komunitas Mangrove Muda

Komunitas ini mempunyai satu lapis tajuk hutan yang seragam tingginya dan tersusun terutama oleh Rhizophora spp. Pada tempat yang terlindung dari hempasan ombak kuat, Rhizophora spp. berperan pula sebagai pionir. Jenis-jenis lain akan berkembang pula seperti kolonisasi jenis Avicennia dan Sonneratia pada habitat yang tidak baik untuk pertumbuhan Rhizophora. Salah satu jenis tersebut adalah Avicennia alba, mampu bertahan terus dan dapat tumbuh hingga mencapai tinggi melampaui tajuk Rhizophora. Pada tingkat perkembangan lebih lanjut, terjadi percampuran antara jenis-jenis Rhizophora dan beberapa jenis mangrove lainnya seperti Bruguiera, Xylocarpus dan di bagian yang jauh dari tepi laut bercampur dengan Excoecaria agallocha.

3. Komunitas Mangrove Tua

Tipe ini merupakan komunitas mangrove yang sudah mencapai perkembangannya( klimaks). Komunitas mangrove tua sering didominasi jenis-jenis Rhizophora dan Bruguiera yang pohonnya besar dan tinggi. Rhizophora mucronata dan R. apiculata mendominasi habitat lumpur lunak. Pada keadaan klimaks ini keseimbangan telah tercapai, tetapi tidak stabil. Pohon-pohon mangrove penyusun tipe komunitas ini dapat mencapai diameter 50 cm.

4. Komunitas Nipah

Pada komunitas ini tumbuhan nipah (Nypa fructican) tumbuh melimpah dan merupakan jenis utama, bahkan sering pula nipah berkembang menjadi komunitas murni yang luas. Dalam komunitas nipah beberapa jenis pohon mangrove tumbuh tersebar tidak merata seperti Lumnitzera spp., Excoecaria agallocha, Heritiera littoralis, Intsia bijuga, Cerbera manghas.

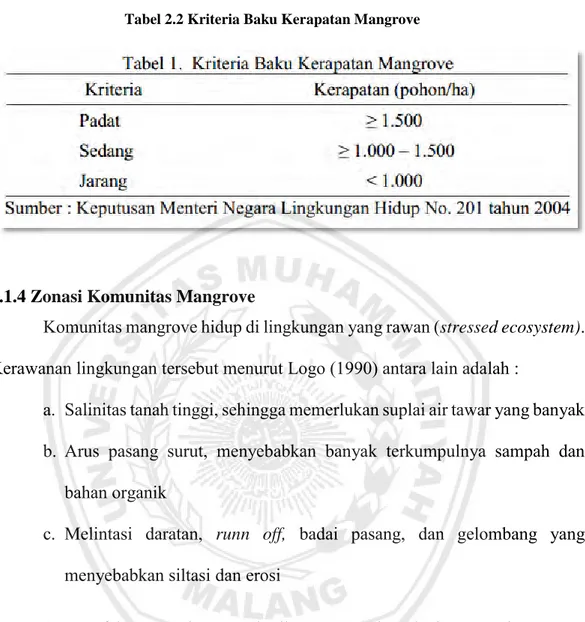

Kriteria baku kerapatan mangrove menurut Keputusan Menteri Negara Nomor 201 Tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel berikut :

2.1.4 Zonasi Komunitas Mangrove

Komunitas mangrove hidup di lingkungan yang rawan (stressed ecosystem). Kerawanan lingkungan tersebut menurut Logo (1990) antara lain adalah :

a. Salinitas tanah tinggi, sehingga memerlukan suplai air tawar yang banyak b. Arus pasang surut, menyebabkan banyak terkumpulnya sampah dan

bahan organik

c. Melintasi daratan, runn off, badai pasang, dan gelombang yang menyebabkan siltasi dan erosi

Semua faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap organisme yang hidup di vegetasi mangrove mangrove. Organisme yang tahan terhadap faktor-faktor tersebut akan survive, sedangkan yang tidak tahan akan mati. Berdasarkan ketahanannya terhadap genangan pasang air laut, Supriharyono (2000) mengelompokan tumbuhan mangrove menjadi lima yaitu :

a. Spesies tumbuhan yang selamanya tumbuh di daerah genangan pasang-naik yang tinggi pada umumnya tidak semua spasies dapat hidup pada kondisi ini, kecuali Rhizophora mucronata.

b. Spesies tumbuhan yang tumbuh didaerah genangan pasang-naik medium; Adalah genera Avicennia, yaitu A. alba, A. marina, A. intermedia, dan Sonneratia serta Rhizophora mucronata, yang tumbuh di tepi sungai.

c. Spesies tumbuhan yang tumbuh di daerah genangan pasang-naik dengan tinggi pasang normal; umumnya mangrove dapat hidup di daerah ini, namun yang paling dominan adalah spesies Rhizopora mucronata. d. Spesies tumbuhan yang hanya tumbuh di daerah genangan pasang-naik

yang tinggi (spring tide) dan cocok untuk spesies Bruguiera gymnorhiza 2.2 Kepiting Bakau (Scylla sp.)

2.2.1 Habitat Kepiting Bakau

Kepiting bakau menurut Moosa (1985) tergolong dalam Family Portunidae yang terdiri atas enam subFamily yaitu : Carcininae, Polyhiinae, Caphyrinae, Catoptrinae, Podophthalminae dan Portuninae. Mulyana (1999) menyatakan ada sekitar 234 jenis yang tergolong biota yang termasuk dalam Family Portunidae di wilayah Indopasifik Barat dan 124 jenis di Indonesia. Portunidae tergolong dalam kelompok kepiting perenang (swimming crabs), karena memiliki pasangan kaki terakhir yang memipih, dan dapat digunakan untuk berenang. Family Portunidae mencakup rajungan (Portunus, Charybdis dan Thalamita) dan kepiting bakau (Scylla spp.). Karena banyak ditemukan di wilayah hutan bakau (mangrove) maka dinamakan kepiting bakau (Scylla spp.).

Nama kepiting bakau di wilayah Indopasifik sangat beragam. Di Jawa, masyarakat mengenalnya dengan nama kepiting saja, sedangkan disebagian Sumatera, Singapura dan Malaysia dikenal sebagai ketam batu, kepiting Cina, atau kepiting hijau. Kepiting bakau juga lebih dikenal dengan nama kepiting lumpur (Kasry, 1996).

Menurut Keenan et al., (1998) ada empat jenis kepiting bakau, yaitu Scylla serrata, Scylla transquabarica, Scylla paramamosin, dan Scylla olivacea. Estampador (1949) dalam Mulya (2000) menyatakan keempat jenis genus Scylla tersebut dapat dibedakan melalui warna sebagai salah satu faktor pembeda utama. Perbedaan morfologis untuk membedakan keempat jenis dari genus Scylla juga dapat dilihat dengan adanya bentuk H pada karapaks, bentuk duri pada dahi karapaks, bentuk duri pada fingerjoint dan bentuk rambut (setae). Kepiting bakau S. Oceanica dan S. transquabarica mempunyai warna dasar kehijauan atau hijau keabu-abuan, atau disebut juga warna hijau buah zaitun, sedangkan S. serrata dan S. serrata var. paramamosin mempunyai warna dasar hijau merah kecokelatan atau coklat keabuabuan.

2.2.2 Siklus Hidup Kepiting Bakau

Kepiting bakau (Scylla serrata) juga dikenal dengan sebutan kepiting lumpur termasuk kedalam Class Crustaceae, Order Decopoda, Family Portunidae dan Genus Scylla (Warner 1997). Kepiting lumpur (mud crab) ini dapat hidup pada berbagai ekosistem. Sebagian besar siklus hidupnya berada diperairan pantai meliputi muara atau estuarin, perairan bakau dan sebagian kecil di laut untuk memijah. Jenis ini biasanya lebih menyukai tempat yang agak berlumpur dan berlubang-lubang di daerah hutan mangrove. Disebutkan juga bahwa beberapa jenis kepiting yang dapat dimakan ditemukan hidup melimpah diperaira estuarin dan

kadang-kadang terlihat hidup bersama dengan portunidae lainnya dalam satu kawasan. Selanjutnya Moosa et al., (1985) menyatakan bahwa distribusi kepiting menurut kedalaman hanya terbatas pada daerah litoral dengan kisaran kedalaman 0 – 32 meter dan sebagian kecil hidup di laut dalam.

Kasry (1996) menyatakan kepiting bakau dalam menjalani hidupnya dari perairan pantai ke perairan laut, kemudian induk dan anak-anaknya akan berusaha kembali ke perairan hutan bakau untuk berlindung, mencari makan atau membesarkan diri. Kepiting bakau melangsungkan perkawinan di perairan bakau, setelah selesai maka secara perlahan-lahan sesuai dengan perkembangan telurnya yang betina akan beruaya ke laut menjauhi pantai mencari perairan yang kondisinya cocok untuk melakukan pemijahan. Kepiting jantan yang telah melakukan perkawinan atau yang telah dewasa akan tetap berada di perairan bakau, tambak, atau sekitar perairan pantai yang berlumpur dan memiliki organisme makanan berlimpah. Kepiting bakau dapat menghasilkan dua ribu sampai delapan ribu telur tergantung dari ukuran dan umur dari kepiting betina yang memijah. Pemijahan kepiting bakau umumnya berlangsung sepanjang tahun, namun kegiatan bertelur pada setiap perairan tidak semua pemijahan berlangsung pada dasar perairan yang dalam dan mengikuti periode bulan, khususnya bulan-bulan yang baru dengan jarak ruaya yang tidak lebih dari satu kilometer dari pantai (Kordi, 1997).

Kepiting bakau memiliki daya toleransi hidup pada salinitas air yang rendah (10 – 24 ppm). Tingkat perkembangan kepiting bakau dapat dibagi atas tiga fase yaitu fase telur (embrionik), fase larva dan fase kepiting (Estampador, 1949 dalam Mulyana, 1999). Tingkat perkembangan tersebut antara lain tingkat zoea, tingkat megalova, tingkat kepiting muda dan tingkat kepiting dewasa. Menurut Siswanto

(2004) Setelah telur menetas maka muncul larva tingkat I (zoea I) yang terus menerus berganti kulit (moulting) kemudian terbawa arus ke perairan pantai sampai lima kali (zoea V), membutuhkan waktu 18 hari selanjutnya akan berganti kulit menjadi megalova yang bentuk tubuhnya sudah mirip dengan kepiting dewasa kecuali masih memiliki bagian ekor yang panjang. Tingkat megalova ke tingkat kepiting muda membutuhkan waktu 11 - 12 hari pada salinitas 29 – 33 o/oo sebelum berganti kulit menjadi tingkat kepiting pertama.

Kasry (1996) menyatakan apabila salinitas air lebih rendah (21 – 27 o/oo) pada tingkat megalova, kepiting muda bergerak ke arah pantai memasuki perairan payau, dari tingkat megalova ke kepiting muda memerlukan waktu 15 menit. Kepiting muda akan bermigrasi kembali ke hulu estuaria, kemudian berangsur-angsur memasuki hutan mangrove, hingga berkembang menjadi kepiting dewasa. 2.2.3 Jenis Kepiting Bakau (Scylla sp) .

Moosa et al., (1985) membagi genus Scylla spp. dalam tiga spesies dan satu varian, antara lain Scylla serrata (First crab), Scylla oceanica (dana), Scylla tranquabarica (Fatricius) dan Scylla serrata van paramamosin. a.Scylla serrata, warna hijau coklat sampai kemerah – merahan seperti karat. b.Scylla oceanica, warna kehijauan menuju keabu – abuan hampir seluruh bagian tubuh kecuali bagian perut. c.Scylla tranquabarica,berwarna kehijauan buah zaitun agak hitam dengan sedikit garis coklat pada kaki renangnya. d.Scylla serrata van paramamosin, warna dasar hijau merah kecoklatan atau coklat keungu – unguan. 2.2.4 Keanekaragaman dan Kelimpahan Organisme

Soegianto (1994) menyatakan jumlah jenis atau kekayaan jenis merupakan konsep pertama dan paling tua mengenai keanekaragaman jenis. Konsep kedua dari keanekaragaman jenis adalah kesamarataan. Konsep ini memperhitungkan

bagaimana sebaran jumlah individu dari setiap jenis yang ada, dengan demikian pengukuran terhadap keanekaragaman akan selalu mengacu pada sejumlah jenis maupun individu dari setiap jenis. Dalam ekologi, kelimpahan memiliki pengertian sebagai total individu suatu spesies yang menempati areal tertentu (Soecipta, 1993). Pengamatan terhadap kelimpahan didukung pula oleh data mengenai distribusi dari jenis-jenis fauna di suatu kawasan (Soegianto, 1994).

2.2.5 Distribusi Kepiting Bakau (Scylla sp.)

Kasry (1996) menyatakan kepiting bakau tersebar pada perairan berkondisi tropis yang meliputi wilayah Indo-Pasifik. Kepiting bakau merupakan kepiting yang bisa berenang dan hampir terdapat di seluruh perairan pantai Indonesia, terutama di daerah mangrove juga daerah tambak air payau atau muara sungai. Kepiting bakau dalam menjalani kehidupannya beruaya dari perairan pantai ke perairan laut, kemudian induk dari anak-anaknya berusaha kembali ke perairan pantai, muara sungai, atau daerah hutan mangrove untuk berlindung, mencari makan atau membesarkan diri. Pada umumnya kepiting banyak ditemukan di daerah hutan mangrove sehingga di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan kepiting bakau atau mangrove crabs (Kordi, 1997).

Soetjipta (1993) menyatakan distribusi merupakan gambaran pergerakan makhluk hidup dari suatu tempat ke tempat lain. Distribusi suatu spesies dalam satu area tertentu dapat disusun dalam tiga pola dasar yaitu acak, mengelompok dan teratur (reguler). Untuk menjelaskan fenomena pergerakan ini biasa digunakan istilah migrasi yaitu pergerakan sejumlah besar spesies dari suatu tempat ke tempat lain. Gunarto (2001) menyatakan distribusi merupakan penyebaran spesies yang dipengaruhi oleh adanya selang geografi (geographic range) suatu perairan. Informasi mengenai distribusi kepiting bakau pada suatu perairan sangat membantu

usaha penangkapan kepiting bakau, terutama berkaitan dengan kemudahan mendapatkan fishing ground dan nilai komersiel penangkapan.

Pola distribusi tergantung pada beberapa faktor antara lain : musim pemijahan, tingkat kelangsungan hidup dari tiap-tiap umur serta hubungan antara kepiting dengan perubahan lingkungan. Kepiting bakau biasanya terdapat pada dasar perairan lumpur berpasir, keberadaan mangrove dan masukan air laut sampai sungai (Sulaiman dan Hanafi, 1992).

Secara ekosistem, penyebaran kepiting bakau di bagi dua daerah,yaitu daerah pantai dan daerah perairan laut. Pada perairan pantai yang merupakan daerah Nursery ground dan feeding ground kepiting bakau berada pada stadia muda; menjelang dewasa; dan dewasa, sedangkan di perairan laut merupakan spawning ground, kepiting bakau berada pada stadia dewasa (matang gonad), zoea sampai megalops (Suryani, 2006).

2.2.6 Perilaku Kepiting Bakau

Kepiting bakau (Scylla serrata) merupakan spesies yang khas berada di kawasan bakau. Pada tingkat juvenil, kepiting bakau jarang terlihat di daerah bakau, karena lebih suka membenamkan diri ke dalam lumpur. Juvenil kepiting bakau lebih menyukai tempat terlindung seperti alur-alur laut yang menjorok kedaratan, saluran air, di bawah batu, di bentangan rumput laut dan di sela-sela akar pohon bakau. Kepiting bakau baru keluar dari persembunyiannya beberapa saat setelah matahari terbenam dan bergerak sepanjang malam terutama untuk mencari makan. Ketika matahari akan terbit kepiting bakau kembali membenamkan diri, sehingga kepiting bakau digolongkan hewan malam (nokturnal). Dalam mencari makan kepiting bakau lebih suka merangkak. Kepiting lebih menyukai makanan alami berupa algae, bangkai hewan dan udang-udangan. Kepiting dewasa dapat dikatakan

pemakan segala (omnivorous) dan pemakan bangkai (scavanger). Sedangkan larva kepiting pada masa awal hanya memakan plankton (Soim, 1999).

Kepiting menggunakan sapitnya yang besar untuk makan, yaitu menggunakan sapit untuk memasukan makanan ke dalam mulutnya. Kepiting mempunyai kebiasaan unik dalam mencari makan, bila di daerah kekuasaannya diganggu musuh, misalnya oleh kepiting lain, kepiting dapat saja menyerang musuhnya dengan ganas.

2.2.7 Karakteristik Kepiting Bakau

Kepiting bakau ini dapat mencapai ukuran besar yaitu 2 kg/ekor. Makanan utamanya di alam adalah organisme bentik jenis-jenis invertebrata sehingga sering dijumpai memakan sesamanya terutama yang sedang ganti kulit. Kepiting ini dapat berlari dengan menggunakan kaki-kaki jalannya ditempat yang tidak berair dan dapat berenang dengan cepat di dalam air dengan menggunakan kaki renangnya (Nybakken, 1992).

Pertumbuhan pada kepiting bakau dicirikan oleh perubahan bentuk dan ukuran yang disebabkan perbedaan kecepatan pertumbuhan dari bagian-bagian tubuh yang berbeda. Sebagai hewan yang mempunyai rangka luar (eksoskeleton), maka pertumbuhan pada kepiting ditandai dengan rangkaian pergantian kulit (Warner, 1997). Besarnya pertumbuhan yang dialami oleh kepiting tergantung pertambahan panjang dan berat setiap kepiting berganti kulit. Frekuensi ganti kulit bervariasi dipengaruhi oleh ukuran dan stadia kepiting. Secara umum frekuensi pergantian kulit lebih sering terjadi pada stadia muda dibandingkan dengan stadia dewasa (Sulaiman dan Hanafi, 1992).

Kordi (2000) untuk menjadi kepiting dewasa, zoea membutuhkan pergantian kulit kurang lebih sebanyak 20 kali, proses pergantian kulit pada zoea

berlangsung relatif lebih cepat yaitu sekitar 3 – 4 hari tergantung pada kemampuan tumbuhnya. Jika tersedia pakan dalam jumlah melimpah, maka proses pergantian kulit akan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan lingkungan yang tidak mengandung pakan yang memadai. Pada fase Megalopa proses pergantian kulit berlangsung relatif lama yaitu setiap 15 hari, setiap pergantian kulit tubuh kepiting akan semakin besar sekitar sepertiga kali dari ukuran semula.

Afrianto, dkk. (1992) mengatakan bahwa kepiting bakau (Scyla sp.) dewasa merupakan salah satu dari biota yang mampu hidup pada kisaran kadar garam yang luas (euryhaline) dan memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri yang cukup tinggi. Selanjutnya Nybakken (1992) menyatakan bahwa kepiting bakau memiliki kemampuan untuk bergerak dan beradaptasi pada daerah teresterial serta pada tambak yang cukup tersedia pakan bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Kemampuan tersebut berbeda dengan organisme lain, karena kepiting bakau memiliki vaskularisasi dinding ruang insang untuk memudahkan menyesuaikan diri dengan habitatnya.

2.2.8 Kepiting Biola (Fiddler crab)

Kepiting biola (Uca sp) termasuk fauna mangrove yang menggantungkan hidupnya pada mangrove. Mereka keluar dan turun mencari makan ketika surut pada substrat mangrove. Kepiting ini merupakan pemakan detritus (detrivor) yang membantu dekomposisi pada mangrove sehingga keberadaannya sangat penting dalam rantai makanan ekosistem mangrove. Mereka juga menjadikan mangrove sebagai habitat tempat berpijah dan tempat mengasuh untuk melangsungkan siklus hidupnya (Zamroni, 2008).

Jumlah jenis kepiting biola yang ada di dunia mencapai 97 jenis. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 19 jenis yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak semua jenis kepiting biola mampu hidup dan bertahan di berbagai wilayah belahan dunia. Karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing kepiting biola tersebut juga dapat menunjukkan wilayah penyebarannya, termasuk jenis-jenis kepiting biola yang berada di kawasan Indonesia (Huda, 2008).

Ciri kepiting Uca yang menonjol adalah pada jantan memiliki capit yang asimetri, yang berarti salah satu capit berukuran lebih besar daripada capit lainnya, dapat mencapai sepertiga sampai setengah ukuran tubuh kepiting Uca itu sendiri. Biasanya capit tersebut digunakan sebagai alat berkompetisi sesama kepiting jantan. Ukuran capit dan warna yang berbeda dapat digunakan sebagai karakter dalam penentuan spesies. Sedangkan kepiting betina memiliki 2 buah capit yang berukuran kecil, sehingga dapat lebih mudah untuk makan dan mencari makanan daripada kepiting jantan. Uca sp sebagai anggota dari Family Ocypodidae secara umum adalah pemakan detritus organik lumpur. Aktivitas hidupnya terganggu setiap hari dengan datangnya pasang surut. (Duarte, 2011).

Kepiting Biola merupakan jenis kepiting yang hidup dalam lubang atau berendam dalam subtrat dan hanya ditemukan di hutan mangrove dan akan selalu menggali lubang dan berdiam di dalam lubang untuk melindungi tubuhnya terhadap temperatur yang tinggi, karena air yang berada dalam lubang galian dapat membantu mengatur suhu tubuh melalui evaporasi (Bengen, 1999).

Kepiting biola yang hidup dalam lingkungan yang mendukung dapat bertahan hidup hingga mencapai umur 3-4 tahun. Kepiting biola yang berusia 12-14 bulan telah dapat melakukan proses perkembangbiakan. Kepiting biola memiliki aktifitas kawin yang biasanya terjadi secara serentak. Musim perkembangbiakan kepiting biola biasanya terjadi antara bulan JuniAgustus. Kondisi siklus kawin kepiting biola tergantung pada kondisi lingkungannya. Larva kepiting biola hasil pembuahan biasanya dilepaskan di daerah perairan laut yang secara bertahap sesuai perkembangannya dan akan kembali lagi ke daratan mangrove (Murniati, 2008).

Adanya variasi dalam populasi kepiting biola dapat dilihat dengan mengetahui morfologi kepiting biola tersebut. Kepiting biola merupakan hewan yang memiliki dimorfisme seksual, sehingga dapat dengan jelas dilihat perbedaannya antara kepiting biola jantan dan betina secara morfologinya. Morfologi juga merupakan karakter utama yang dapat dilihat dalam sistem pengklasifikasian. Selain itu morfologi juga dapat dijadikan sebagai informasi mengenai adaptasi dan variasi yang terjadi pada kepiting biola dengan lingkungannya (Sloane, 2003)

Gambar 2.1 Uca annulipes (Sumber : Rafless, 2016)

2.3 Nursery Ground

Ekosistem mangrove merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut (terutama di pantai yang terlindung, laguna, muara sungai) yang tergenang waktu air laut pasang dan bebas dari genangan pada saat air laut surut, yang komunitas tumbuhannya toleran terhadap garam (Kusmana et . all., 2005).

Fungsi ekologis dari ekosistem mangrove adalah sebagai sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut (tidal circulation), penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan yang bergantung pada estuaria sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makanan (feeding ground) dan sebagai tempat untuk bereproduksi dan/atau tempat tumbuh besar (nursery ground) terutama bagi sejumlah spesies ikan dan udang (Bengen, 2004).

Nursery ground adalah daerah pertumbuhan dan perkembangan atau asuhan organisme yang masih kecil atau masih muda sebelum dewasa. Nursery ground ini merupakan mikrohabitat yang cukup rentan dan sangat penting untuk menentukan kelangsungan hidup setiap spesies atau jenis fauna spesifik seperti berbagai spesies ikan-ikan di perairan daratan. Konservasi keanekaragaman hayati, khususnya biota perairan merupakan bagian teramat penting karena berbagai faktor pembatas yang kemungkinan mempengaruhi nursery ground nya. Faktor pembatas ini mencakup faktor fisik, kimia dan biologis. Faktor fisik yang mempengaruhi nursery ground antara lain struktur sedimen, ruang dasar perairan, iklim mikro, cahaya (intensitas dan durasi), volume air, kedalaman air, musim, kandungan lumpur, total padatan terlarut (TSS, total suspendeed solid) dan temperatur. Sedang faktor kimia yang mempengaruhi nursery ground meliputi kandungan hara (fosfat, nitrogen, kalsium dan garam-garam mineralnya),

kandungan oksigen terlarut (DO, dissolved oxygen), CO2 bebas dalam air dan pH. Faktor biologis yang mempengaruhi nursery ground adalah komunitas vegetasi akuatik makroflora, kompetisi interspesies dan intraspesies. Ketiga faktor: fisik, kimiawi dan biologis dalam ekosistem akuatik adalah saling terkait dan mempengaruhi untuk membentuk mikro habitat atau relung habitat sebagai nursery ground yang optimal bagi suatu spesies tertentu (Kusmana et . all., 2005).

2.4 Sumber Belajar Biologi (Booklet) 2.4.1 Pengertian Sumber Belajar

Sumber belajar memiliki pengertian yang sangat luas. Sumber belajar menurut Ahmad Rohani & Abu Ahmadi (1995) adalah guru dan bahan-bahan pelajaran berupa buku bacaan atau semacamnya. Pengertian selanjutnya dari sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung, di luar diri peserta didik yang melengkapi diri mereka pada saat pembelajaran berlangsung.

Sumber belajar menurut Abdul Majid (2008) adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi dalam pembelajaran. Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media, yang dapat membantu siswa dalam belajar, sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya tidak terbatas apakah dalam bentuk cetakan, video, perangkat lunak, atau kombinasi dari beberapa bentuk tersebut yang dapat digunakan siswa dan guru. Sumber belajar juga dapat diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan, orang, dan benda yang mengandung imformasi yang menjadi wahana bagi siswa untuk melakukan proses perubahan perilaku.

2.4.2 Klasifikasi Sumber Belajar

Secara umum ada beberapa klasifikasi sumber belajar sebagaimana yang dinyatakan AECT (Association of Education Communication Technology) dalam Rohani (1995) yaitu message, people, materials, device, technique, dan setting. Enam klasifikasi sumber belajar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Message (pesan), yaitu informasi/ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti dan data

2. People (orang), yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Termasuk kelompok ini misalnya dosen, guru, tutor, dll.

3. Materials (bahan), yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat/perangkat keras, ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori materials, seperti transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku dan booklet. 4. Device (alat), yakni sesuatu (perangkat keras) yang digunakan yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya overhead proyektor, slide, video tape/recorder, dll.

5. Technique (teknik), yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Misalnya pengajaran terprogram/modul, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dll.

6. Setting (lingkungan), yaitu situasi atau suasana sekitar dimana pesan disampaikan. Baik lingkungan fisik ataupun non fisik.

2.4.3 Pengertian Booklet

Booklet termasuk salah satu jenis media grafis yaitu media gambar/foto. Menurut Roymond (2009), Booklet adalah buku berukuran kecil (setengah kuarto) dan tipis, tidak lebih dari 30 lembar bolak balik yang berisi tentang tulisan dan gambar gambar. Istilah Booklet berasal dari buku dan leaflet artinya media Booklet merupakan perpaduan antara leaflet dan buku dengan format (ukuran) yang kecil seperti leaflet. Struktur isi Booklet menyerupai buku (pendahuluan, isi dan penutup), hanya saja cara penyajian isinya jauh lebih singkat dari pada buku.

Booklet adalah cetakan dengan tampilan istimewa berbentuk buku. Booklet dapat dipakai untuk menunjukkan contoh-contoh karya cipta yang berhubungan dengan produk. Pembuatan isi Booklet tidak berbeda dengan pembuatan media lainya. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Booklet adalah bagaimana menyusun materi semenarik mungkin. Pengembangan Booklet adalah kebutuhan untuk menyediakan refrensi (bahan bacaan) bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap buku sumber informasi. Dengan adanya Booklet masyarakat diharapkan dapat memperoleh pengetahuan seperti membaca buku, dengan waktu membaca yang singkat, dan dalam keadaan apapun (Roymond, 2009).

Menurut Roymond (2009) sebuah Booklet harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

1. Menggunakan kalimat pendek, sederhana, singkat, ringkas dan sesuai EYD.

2. Menggunakan huruf besar dan tebal 3. Dikemas dengan menarik.

5. Materi menarik dan membuat masyarakat (pembaca) termotivasi. 6. Tujuan dan manfaatnya tersampaikan dengan jelas

2.4.4 Keunggulan Booklet

Menurut Hapsari (2004), media Booklet memiliki keunggulan sebagai berikut :

a. Pengguna dapat menyesuaikan dari belajar mandiri. b. Pengguna dapat melihat isinya pada saat santai. c. Informasi dapat dibagi dengan keluarga dan teman.

d. Mudah dibuat, diperbanyak dan diperbaiki serta mudah disesuaikan. e. Mengurangi kebutuhan mencatat.

f. Dapat dibuat secara sederhana dengan biaya relatif murah. g. Daya tampung lebih luas.

h. Dapat diarahkan pada segmen tertentu. Booklet memilki beberapa kelebihan diantaranya :

a. Dapat dipelajari setiap saat karena desain berbentuk buku

b. Memuat informasi relative lebih banyak dibandingkan dengan poster. c. Mampu memberikan informasi yang lengkap dan praktis sehingga bisa

dibawa kemana mana.

d. Mudah untuk dibuat, diperbanyak, diperbaiki dan disesuaikan

Ditinjau dari penyebarluasannya, Booklet mempunyai pengertian sebuah media dari komunikasi massa yang tidak hanya menyiarkan, memberitahukan dan memasarkan, akan tetapi Booklet ini juga bisa berupa sebuah perwujudan dari sebuah informasi yang bisa berupa pengertian-pengertian asal usul, penyuluhan, serta pemberitahuan masyarakat yang biasanya lebih bersifat umum dan khusus.

Sehingga akhir dari tujuannya tersebut adalah agar masyarakat yang sebagai obyek memahami dan menuruti pesan yang terkandung dalam media komunikasi tersebut. 2.4.5 Kekurangan Booklet

Booklet sebagai media cetak memiliki keterbatasan yaitu :

1. Perlu waktu yang lama untuk mencetak tergantung dari pesan yang akan disampaikan dan alat yang digunakan untuk mencetak

2. Pesan atau informasi yang terlalu banyak dan panjang akan mengurangi niat untuk membaca media tersebut.

3. Perlu perawatan yang baik agar media tersebut tidak rusak dan hilang. Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai media cetak, Booklet memiliki kelebihan dapat dibuat dengan mudah dan biaya yang relatif murah serta lebih tahan lama dibandingkan dengan media audio dan visual serta juga audio visual. Booklet biasanya digunakan untuk tujuan peningkatan pengetahuan, karena Booklet memberikan informasi yang lebih spesifik.

2.4.6 Prinsip Penyusunan Booklet

Menurut Masnur Muslich (2010), terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan Booklet yang layak digunakan di sekolah, yaitu :

1. Aspek isi materi pada Booklet.

Materi atau isi Booklet harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang dijadikan dasar dalam penulisan Booklet karena materi diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan pendidikan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), mengembangkan kemampuan bernalar, materi Booklet dapat mendorong pembacanya untuk dapat bernalar atau berpikir. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Booklet, yaitu :

a. Relevansi, Booklet yang baik memuat materi yang relevan dengan tuntunan kurikulum yang berlaku, relevan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan tingkat pendidikan tertentu. Selain itu relevan dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa yang akan menggunakan Booklet tersebut.

b. Adekuasi atau kecukupan. Kecukupan mengandung arti bahwa Booklet tersebut memuat materi yang memadai dalam rangka mencapai kompetensi yang diharapkan.

c. Keakuratan, mengandung arti bahwa isi materi yang disajikan dalam Booklet benar-benar secara keilmuan, mutakhir, bermanfaat bagi kehidupan, dan pengemasan materi sesuai dengan hakikat pengetahuan. d. Proporsionalitas, berarti uraian materi Booklet memenuhi

keseimbangan kelengkapan, kedalaman, dan keseimbangan antara materi pokok dengan materi pendukung.

2. Apek Penyajian

Booklet yang baik meyajikan bahan secara lengkap, sitematis, berdasarkan pertimbangan urutan waktu, ruang, maupun jarak yang disajikan secara teratur, sehingga dapat mengarahkan kerangka berpikir (mind frame) pembaca melalui penyajian materi yang logis dan sistematis. Penyajian Booklet mudah dipahami dan Familyar dengan pembaca, penyajian materi dapat menimbulkan suasana menyenangkan, penyajian materi dapat juga dilengkapi dengan ilustrasi untuk merangsang pengembangan kreativitas.

3. Aspek Bahasa dan Keterbacaan

Keterpahaman bahasa atau ilustrasi meningkatkan keterpahaman pembaca terhadap bahasa dan ilustrasi, penulis harus menggunakan bahasa dan ilustrasi yang sesuai dengan perkembangan kognisi pembaca, menggunakan ilustrasi yang jelas dan dilengkapi dengan keterangan. Ketepatan penggunaan bahasa seperti menggunakan ejaan, kata dan istilah dengan benar dan tepat, kalimat dengan baik dan benar, paragraf yang harmonis dan kompak.

4. Aspek Grafika

Grafika merupakan bagian dari Booklet yang berkenaan dengan fisik Booklet seperti : ukuran Booklet , jenis kertas, cetakan, ukuran huruf, warna dan ilustrasi. Ketepatan penggunaan gambar, foto atau ilustrasi sesuai dengan ukuran dan bentuk, warna gambar yang sesuai dan fungsional. Semua komponen tersebut membuat siswa akan menyenangi Booklet yang dikemas dengan baik dan akhirnya juga menikmati untuk membaca Booklet tersebut.

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian Siti Kholifah yang berjudul Hubungan Kerapatan Mangrove Terhadap Kepadatan Kepiting Bakau (Scylla Sp) Di Kampung Gisi Desa Tembeling Kabupaten Bintan diperoleh hasil penelitian yaitu Metode penelitian yang dilakukan adalah menentukan titik stasiun berdasarkan tingkat kerapatan mangrove. Pengumpulan data mangrove menggunakan transek garis dengan ukuran 10x10 m tanpa jeda antar plot, sedangkan pengumpulan data kepiting bakau adalah dengan menempatkan bubu pada setiap plot mangrove. Dari data hasil penelitian, kerapatan vegetasi mangrove pada stasiun I adalah 2520 ind/ha dan pada stasiun II adalah 1900 ind/ha. Kedua stasiun tersebut masuk dalam

kategori rapat. Pada stasiun III kerapatan mangrove tergolong rendah yaitu 988,89 ind/ha.

Dari data hasil penelitian terhadap kepiting bakau, jumlah kepadatan kepiting bakau di stasiun I adalah 140 ind/ha dengan kepadatan relatif Scylla serrata 43%, Scylla tranquebarica 21%, dan Scylla olivacea 36%. Kepadatan kepiting bakau di stasiun II adalah 100 ind/ha dengan kepadatan relatif Scylla serrata 40% , Scylla tranquebarica 20%, dan Scylla olivacea 40%. Kepadatan kepiting bakau di stasiun III adalah 88,89 ind/ha dengan kepadatan relatif Scylla serrata 50%, Scylla tranquebarica 12%, dan Scylla olivacea 38%. Hasil analisis regresi linier sederhana antara kerapatan mangrove dengan kepadatan kepiting bakau menghasilkan persamaan Y = 0,0475x + 0,2739. Koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,142 artinya pengaruh kerapatan mangrove terhadap kepadatan kepiting bakau sebesar 14,2%. Koefisien korelasi (r) yang diperoleh adalah 0,376 artinya antara kerapatan mangrove dengan kepadatan kepiting bakau berkorelasi positif tetapi lemah.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Miti Suryani tahun 2006 yang berjudul Ekologi Kepiting Bakau (Scylla Serrata Forskal) Dalam Ekosistem Mangrove Di Pulau Enggano Provinsi Bengkulu didapatkan hasil yaitu Penelitian bertujuan menganalisis distribusi komunitas mangrove, menganalisis distribusi dan kelimpahan kepiting bakau dengan aspek faktor lingkungan perairan dan menetapkan strategi pengelolaan, telah dilakukan di tiga daerah pengamatan di Desa Kahyapu Kepulauan Enggano dari bulan Maret – Juni 2005.

Hasil penelitian menunjukan bahwa komposisi vegetasi hutan mangrove terdiri dari dua kelompok, di mana stasiun I dan II berada satu kelompok sedangkan

stasiun III berbeda pada tingkat perbedaan 96.71 %. Ketiga daerah pengamatan didominasi oleh jenis mangrove yaitu Rhizophora. Total tangkapan kepiting bakau di tiga stasiun juga dipengaruhi oleh pengelompokan vegetasi mangrove yaitu stasiun III memberikan hasil tangkapan terendah. Setiap stasiun pengamatan juga mempengaruhi distribusi ukuran kepiting bakau di mana stasiun I dan II tidak sama dengan stasiun III (X2 = 10.29, p<0.05). Kepiting bakau dibagi tiga Class berdasarkan berat yaitu Class A (1.79 g, 13.41 ± 1.43), Class B (0.66 g, 8.80 ± 1.77), Class C (0.44 g, 3.38 ± 0.31).

Hasil penangkapan kepiting bakau berdasarkan jenis kelamin pada ke tiga stasiun pengamatan tidak adanya perbedaan, artinya pada penangkapan yang ada setiap stasiun adalah sama. Sementara berdasarkan berat stasiun I dan II memiliki kesamaan tetapi stasiun III berbeda. Pengelolaan kelestarian kepiting meliputi pengawasan ekosistem mangrove dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian vegetasi mangrove, larangan untuk menangkap kepiting betina dan kepiting berukuran kecil, serta jangan melakukan aktifitas tangkapan kepiting dilaut

2.6 Kerangka Konseptual

Hutan Mangrove

Vegetasi Mangrove Populasi Kepiting Bakau

Fungsi Mangrove sebagai Nursery

ground pada Kepiting Bakau

Analisis Kepiting Parameter Abiotik

Analisis Vegetasi Mangrove

1. Kerapatan relatif 2. Frekuensi Relatif 3. Indeks Nilai Penting

Suhu, pH, Salinitas, Kecerahan dan Kedalaman

Air

Kelimpahan Kepiting Bakau

Analisis Deskriptif

Hubungan Kerapatan Mangrove Terhadap Fungsi Nursery ground Pada Kepiting Bakau di Hutan Mangrove Pantai Cengkrong Kabupaten Trenggalek

Booklet Mangrove Sebagai Sumber Belajar Biologi Class X Materi