PROSPEK PENGEMBANGAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU SEBAGAI ALTERNATIF KELOLA SOSIAL OLEH PEMEGANG KONSESI IUPHHK-HA

CV. PANGKAR BEGILI, KALIMANTAN BARAT

JIMMY ALFA ARRIVED

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2012

PROSPEK PENGEMBANGAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU SEBAGAI ALTERNATIF KELOLA SOSIAL OLEH PEMEGANG KONSESI IUPHHK-HA

CV. PANGKAR BEGILI, KALIMANTAN BARAT

JIMMY ALFA ARRIVED

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan Pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2012

RINGKASAN

JIMMY ALFA ARRIVED. Prospek Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Sebagai Alternatif Kelola Sosial Oleh Pemegang Konsesi IUPHHK HA CV. Pangkar Begili, Kalimantan Barat. Dibimbing oleh BAHRUNI.

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan manusia. Manfaat yang dihasilkan oleh hutan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat yang dirasakan secara tidak langsung (intangible) dan manfaat yang dirasakan secara langsung (tangible).

Manfaat tangible berupa hasil hutan bukan kayu memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan dan merupakan sumberdaya yang penting bagi kehidupan masyarakat, tetapi pemanfaatannya di masyarakat belum optimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur nilai pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat dan mengidentifikasi potensi serta kendala pengembangan HHBK sebagai pertimbangan alternatif kelola sosial oleh perusahaan. Metode pengambilan contoh yang digunakan adalah purposive sampling yang merupakan metode pengambilan contoh dengan disengaja berdasarkan tujuan penelitian. Tempat penelitian yang dipilih adalah perusahaan yang belum mempunyai hasil penelitian terkait HHBK. Pada penelitian ini, diambil sebanyak dua dusun dengan masing-masing 30 responden dari setiap dusun.

Nilai manfaat sumberdaya hutan bagi masyarakat di Dusun Nusa Bakti adalah Rp 316.340.000/tahun atau Rp 10.544.000/kk/tahun. Sedangkan di Dusun Natai Bunga, nilai manfaat sumberdaya hutan untuk seluruh responden sebesar Rp 268.190.000/tahun atau setiap responden (rumah tangga) sebesar Rp 8.939.000/kk/tahun.

HHBK yang berpotensi baik untuk dikembangkan di Dusun Nusa Bakti dan Natai Bunga berdasarkan aspek produksi dan pemasaran adalah getah karet, tengkawang, rotan, bambu, dan getah damar . Prioritas pengembangan HHBK pada Dusun Nusa Bakti dan Natai Bunga yang terletak di sekitar areal CV.

Pangkar Begili adalah getah karet dan tengkawang.

Kata kunci: Hasil hutan bukan kayu, nilai manfaat, produksi, pemasaran, dan prioritas pengembangan hasil hutan bukan kayu

SUMMARY

JIMMY ALFA ARRIVED. Business Development Prospect of Non-Timber Forest Products Utilization as an Alternative Social Governance By Concessionaires IUPHHK HA CV. Pangkar Begili, West Kalimantan. Supervised by BAHRUNI.

Forest is a blessing of God Almighty that provides many benefits to human welfare. Benefits generated by forests can be divided into two parts, namely the perceived benefits of indirect (intangible) and the perceived benefits of direct (tangible). Tangible benefits in the form of non-timber forest products have good prospects for development and an important resource to people's lives, but their use in society is not optimal.

The purpose of this study was measure the use of non-timber forest products (NTFPs) by the community and identify potential and constraints of the development of NTFPs as a consideration of alternative social governance by the company. Sampling method used was a purposive sampling method based on sampling with the deliberate purpose of the study. The selected study sites are companies that do not have the research results related to NTFPs. In this study, taken as many as two hamlets in each of the 30 respondents from each village.

The value of forest resources for the benefit of the community in the Nusa Bakti village is Rp 10.544.000/household/year or Rp 316.340.000/year.

Meanwhile at Natai Bunga village, the benefits of forest resources for all respondents is Rp 268.190.000/year respondents (households) or any respondents (households) Rp 8.939.000/household/year.

NTFPs potential for development in the Nusa Bakti and Natai Bunga villages interest on the production and marketing aspects of the gum, tengkawang, rattan, bamboo, and the gum resin. Priority development of NTFPs at Nusa Bakti and Natai Bunga villages located around the area of CV. Pangkar Begili is latex rubber and tengkawang.

Key words: Non-timber forest products, the value of benefits, production, marketing, and the priority of non-timber forest product development

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Prospek Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Sebagai Alternatif Kelola Sosial Oleh Pemegang Konsesi IUPHHK-HA CV. Pangkar Begili, Kalimantan Barat adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Semua sumber data informasi yang berasal atau yang dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, April 2012 Jimmy Alfa Arrived NIM E.14070115

Judul Skripsi : Prospek Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagai Alternatif Kelola Sosial oleh Pemegang Konsesi IUPHHK-HA CV Pangkar Begili, Kalimantan Barat

Nama : Jimmy Alfa Arrived

NIM : E14070115

Menyetujui:

Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Bahruni, MS NIP. 19610501 198803 1 003

Mengetahui

Ketua Departemen Manajemen Hutan

Dr. Ir. Didik Suharjito, MS NIP. 19630401 199403 1 001

Tanggal lulus :

KATA PENGANTAR

Penulisan skripsi ini penting karena prospek hasil hutan kayu semakin meredup akibat pencurian kayu, penurunan kualitas hutan, konversi hutan dan lain-lain. Pada umumnya masyarakat sekitar hutan memanfaatkan keberadaan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup (pangan dan papan) dan sebagai sumber pendapatan mereka. Masyarakat sekitar hutan biasanya memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berupa sagu, rotan, getah, buah-buahan, obat-obatan dan lain-lain. Oleh karena itu, identifikasi pemanfaatan dan prospek hasil hutan tangible berupa HHBK menjadi sangat menarik untuk dikembangkan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Skripsi ini berisi karakteristik responden, nilai manfaat HHBK, potensi dan kendala pengembangan HHBK dari aspek produksi dan pemasaran serta prioritas penegembangan HHBK di Dusun Nusa bakti dan Natai Bunga

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, perusahaan pengelola hutan produksi serta dunia pendidikan dengan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk lebih bijaksana dalam kegiatan pengelolaan hutan.

Bogor, April 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Tangerang tanggal 01 Januari 1990 dari pasangan Sahat Toga Torop dan Berliana Hutapea. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah SD N 1 Cisauk Tahun 1995-2001. Penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMP 1 Serpong pada tahun 2001-2004. Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Markus pada tahun 2004-2007.

Sejak tahun 2007 penulis menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Selama mengikuti pendidikan di IPB penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi antara lain anggota divisi HRD IFSA-LC IPB tahun 2008-2009 dan anggota divisi paduan suara PMK IPB tahun 2008-209. Selain itu penulis juga aktif dalam kepanitiaan antara lain wakil ketuan Natal Sylva Fakultas Kehutanan IPB tahun 2009

Penulis melakukan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di Sancang dan Kamojang tahun 2009, Praktek Pengelolaan hutan (PPH) di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) tahun 2010 dan Praktek Kerja Lapang (PKL) di CV. Pangkar Begili, Kalimantan Barat tahun 2011. Penulis melakukan Praktek Khusus (penelitian) dengan judul Prospek Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Sebagai Alternatif Kelola Sosial Oleh Pemegang Konsesi IUPHHK-HA CV. Pangkar Begili di bawah bimbingan Dr. Ir. Bahruni, MS sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Program Studi Manajemen Hutan IPB.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ayah (Alm Sahat Toga Torop) Ibu (Berliana Hutapea), kakak (Sondang), adik (Boby, Chelsea dan Leo), Dr. Ir. Bahruni, MS selaku dosen pembimbing, Ir.

Syarif Subhan, Ir. Hendri, Ucep Rimbawan, BscF, Martius Senang dan seluruh karyawan CV. Pangkar Begili, teman-teman Praktek Kerja Lapang ( Frensi, Heru, Ida dan Johan) dan seluruh sahabat MNH 44 yang memberikan nasihat, pemikiran, arahan, motivasi, kasih sayang, dukungan, doa, bantuan dan pengalaman dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR GAMBAR ... v

DAFTAR LAMPIRAN ... vi

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 2

1.3 Tujuan Penelitian ... 3

1.4 Manfaat Penelitian ... 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Definisi Hutan ... 4

2.2 Hasil Hutan Bukan Kayu ... 4

2.3 Rotan ... 5

2.4 Durian ... 6

2.5 Kayu Bakar ... 7

2.6 Bambu ... 8

2.7 Damar ... 9

2.8 Interaksi Masyarakat dengan Hutan ... 11

2.9 Nilai dan Manfaat ... 12

2.10 Pemasaran ... 14

2.11 Ekonomi dan Finansial HHBK ... 16

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 20

3.2 Alat dan Bahan ... 20

3.3 Obyek Penelitian ... 20

3.4 Metode Pengambilan Contoh ... 20

3.5 Metode Pengambilan Data ... 20

3.6 Jenis Data yang Diperlukan ... 21

3.7 Metode Penilaian Manfaat Ekonomi HHBK ... 21

3.8 Metode Pengolahan Data ... 21

3.8.1 Metode Perhitungan Nilai Manfaat Ekonomi HHBK ... 21

3.8.2 Metode Perhitungan Nilai Laba Bersih ... 23

3.8.3 Metode Penentuan Lembaga Pemasaran ... 23

3.9 Metode Analisis Data ... 23

3.9.1 Metode Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan HHBK ... 23

3.9.2 Metode Analisis Pertimbangan Pengembangan HHBK ... 24

BAB IV KONDISI UMUM 4.1 Letak dan Luas IUPHHK-HA CV. Pangkar Begili. ... 25

4.2 Tanah dan Geologi . ... 25

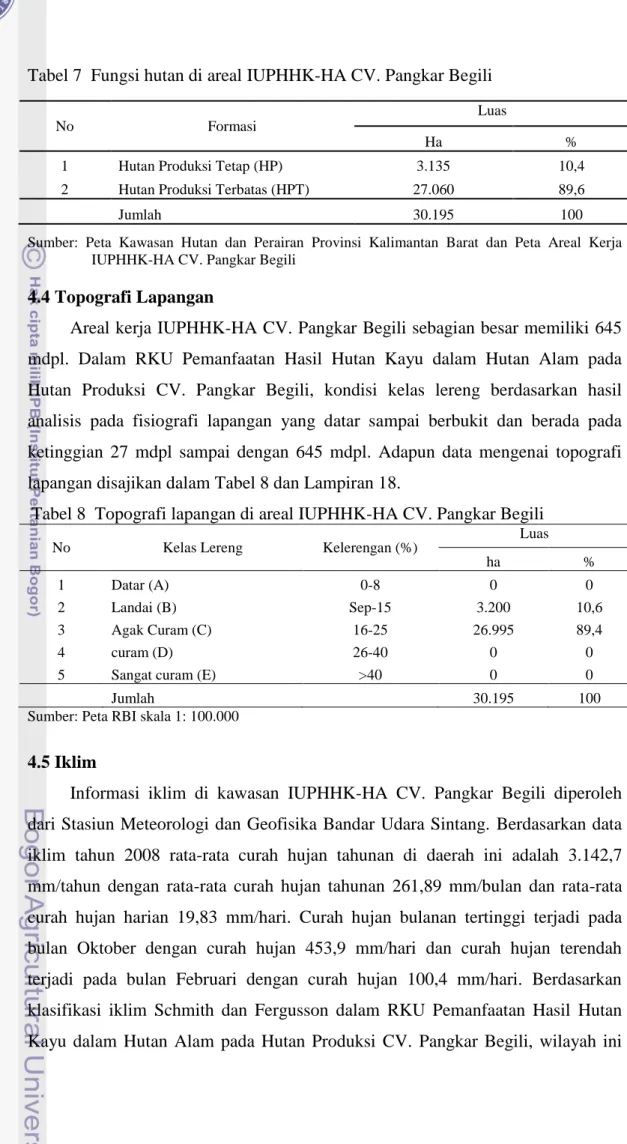

4.3 Fungsi Hutan dan Kondisi Vegetasi Hutan ... 26

4.4 Topografi Lapangan ... 27

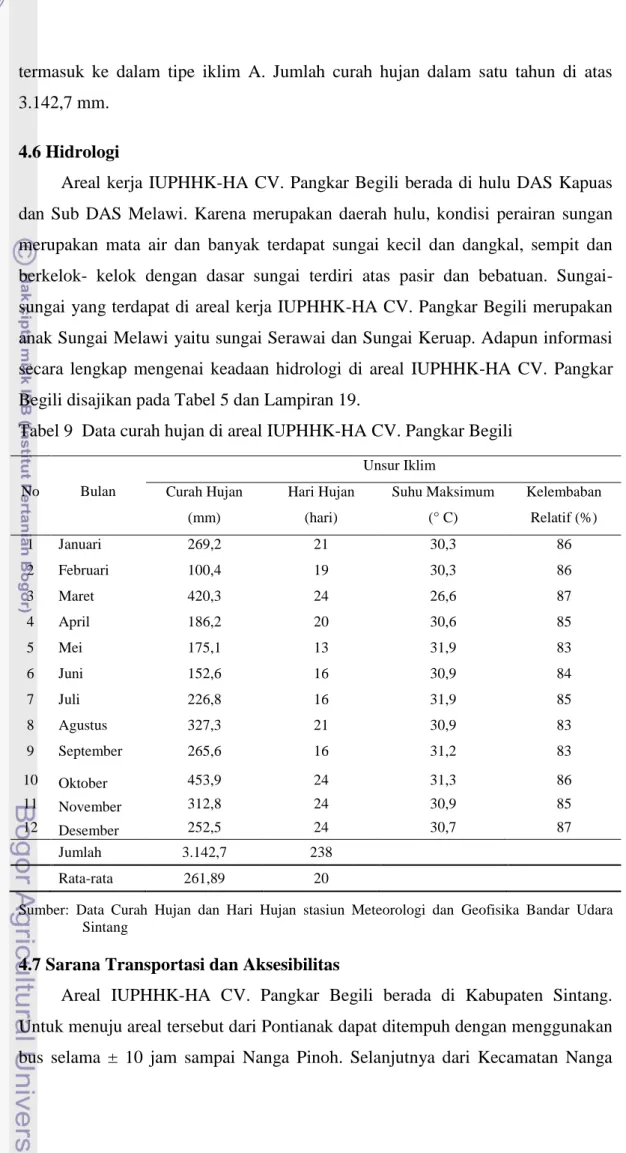

4.5 Iklim ... 27

4.6 Hidrologi ... 28

4.7 Sarana Transportasi dan Aksesibilitas ... 28

4.8 Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya ... 29

4.8.1 Pusat Kegiatan Perekonomian ... 29

4.8.2 Mata Pencaharian dan Perekonomian Lokal ... 29

4.8.3 Kependudukan ... 30

4.8.4 Kondisi Tatanan Kelembagaan Dalam Masyarakat ... 30

4.8.5 Penduduk Menurut Agama ... 31

4.8.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat ... 31

4.8.7 Adat Istiadat ... 31

BAB V PEMBAHASAN 5.1 Karakteristik Responden ... 32

5.1.1 Kelompok Umur ... 32

5.1.2 Jumlah anggota keluarga ... 32

5.1.3 Tingkat pendidikan ... 33

5.1.4 Mata Pencaharian ... 34

5.2 Pemanfaatan Sumberdaya Hutan ... 35

5.2.1 Getah Karet ... 35

5.2.2 Tengkawang ... 38

5.2.3 Rotan ... 42

5.2.4 Kayu Bakar ... 43

5.2.5 Damar ... 43

5.2.6 Bambu ... 45

5.2.7 Ginseng ... 45

5.2.8 Pasak Bumi ... 46

5.2.9 Pandan ... 45

5.2.10 Durian ... 46

5.3 Nilai Manfaat Sumberdaya Hutan ... 47

5.4 Kontribusi Sumberdaya Hutan Terhadap Pendapatan Masyarakat ... 51

5.5 Potensi dan Kendala Pengembangan HHBK di CV. Pangkar Begili ... 52

5.6 Pertimbangan Pengembangan HHBK di Areal Konsesi CV. Pangkar Begili ... 57

5.7 HHBK di Provinsi Kalimantan Barat ... 59

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ... 61

6.2 Saran ... 61

DAFTAR PUSTAKA ... 62

LAMPIRAN ... 64

DAFTAR TABEL

No. Halaman 1. Perkembangan produksi, konsumsi, ekspor, impor karet di Indonesia dari tahun

1997 - 2004 ... 2

2. Produksi, ekspor, nilai dan serapan tenaga kerja di sektor HHBK tahun 1971 dan 1979 ... 17

3. Analisis finansial usaha HHBK di Indonesia dalam Sumadiwangsa (2008) .. 18

4. Data ekspor produk HHBK dalam beberapa tahun terakhir dalam Sumadiwangsa (2008) ... 19

5. Formasi geologi di areal IUPHHK-HA CV. Pangkar Begili ... 26

6. Distribusi tanah di areal IUPHHK-HA CV. Pangkar Begili ... 26

7. Fungsi hutan di areal IUPHHK-HA CV. Pangkar Begili ... 27

8. Topografi lapangan di areal IUPHHK-HA CV. Pangkar Begili ... 27

9. Data curah hujan di areal IUPHHK-HA CV. Pangkar Begili ... 28

10. Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin ... 30

11. Data responden berdasarkan kelas umur ... 32

12. Data responden berdasarkan jumlah anggota keluarga ... 33

13. Data responden berdasarkan tingkat pendidikan... 33

14. Data responden berdasarkan mata pencaharian ... 34

15. Volume produksi dan nilai manfaat sumberdaya hutan terhadap pendapatan rumah tangga di Dusun Nusa Bakti... 47

16. Volume produksi dan nilai manfaat sumberdaya hutan terhadap pendapatan rumah tangga di Dusun Natai Bunga ... 48

17. Nilai laba bersih pemanfataan sumberdaya hutan di dusun Nusa Bakti dan Natai Bunga ... 50

18. Pendapatan masyarakat di Dusun Nusa Bakti dan Natai Bunga ... 51

19. Nilai kontribusi sumberdaya hutan terhadap pendapatan rumah tangga di Dusun Nusa Bakti dan Natai Bunga ...52

20. Aspek produksi HHBK di Dusun Nusa Bakti ... 53

21. Aspek pemasaran HHBK di Dusun Nusa Bakti ... 54

22. Aspek produksi HHBK di Dusun Natai Bunga ... 55

23. Aspek pemasaran HHBK di dusun Natai Bunga ... 56

24. Laporan HHBK di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 ... 59

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1. Model pemasaran rotan di Desa Mambue ... 5

2. Rantai tataniaga kayu bakar di Kabupaten Lebak ... 8

3. Alur pemasaran getah damar mata kucing dari Desa Pahmungan ... 10

4. Skema pemasaran HHBK di Indonesia ... 16

5. Alur pemasaran getah karet di Dusun Nusa Bakti ... 36

6. Alur pemasaran getah karet di Dusun Natai Bunga ... 37

7. Alur pemasaran getah karet di Desa Sepunggur ... 38

8. Alur pemasaran biji tengkawang di Dusun Nusa Bakti ... 40

9. Alur pemasaran biji tengkawang di Dusun Natai Bunga ... 41

10. Alur pemasaran getah damar di Dusun natai Bunga ... 44

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Data produksi HHBK masyarakat di Dusun Nusa Bakti dalam satu tahun ... 65

2. Data produksi HHBK masyarakat di Dusun Natai Bunga dalam satu tahun ... 67

3. Tanaman karet pada areal CV. Pangkar Begili ... 69

4. Pencungkil getah karet dari tempurung kelapa ... 69

5. Pisau sadap ... 70

6. Menakin dan bakul ... 70

7. Pencari rotan ... 71

8. Tengkalang ... 71

9. Ginseng ... 72

10. Tumbuhan ginseng ... 72

11. Tumbuhan pasak bumi dan pasak bumi ... 73

12. Pohon meranti penghasil getah damar ... 73

13. Pengisian kuisioner penelitian ... 74

14. Dusun Nusa Bakti ... 74

15. Peta administratif IUPHHK CV. Pangkar Begili ... 75

16. Formasi geologi di IUPHHK CV. Pangkar Begili ... 76

17. Fungsi hutan di IUPHHK-HA CV. Pangkar Begili ... 77

18. Topografi lapangan di IUPHHK-HA CV. Pangkar Begili... 78

19. Hidrologi di IUPHHK-HA CV. Pangkar Begili ... 79

20. Peta Dusun Nusa Bakti ... 80

21. Peta Dusun Natai Bunga ... 81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan manusia. Manfaat yang dihasilkan oleh hutan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat yang dirasakan secara tidak langsung (intangible) dan manfaat yang dirasakan secara langsung (tangible).

Manfaat intangible dapat berupa jasa lingkungan (hidrologis, penyerapan karbon), pendidikan, jasa wisata alam dan lain-lain. Manfaat tangible dapat berupa kayu dan bukan kayu (hasil hutan bukan kayu) berupa sagu, rotan, madu, getah, obat- obatan dan hasil hutan bukan kayu lainnya.

Pada era sekarang ini, prospek hasil hutan kayu semakin meredup karena pencurian kayu, penurunan kualitas hutan, konversi hutan dan lain-lain. Oleh karena itu, pemanfaatan hasil hutan tangible berupa hasil hutan bukan kayu (HHBK) menjadi sangat menarik untuk dikembangkan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan HHBK menjadi menarik karena beberapa HHBK mempunyai nilai jual yang tinggi, keberadaanya melimpah di hutan, mudah dibudidayakan dan lain-lain. Di samping itu, pemanfaatan HHBK oleh pihak yang terkait belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu minimnya data potensi HHBK, pemanfaatan dilakukan secara tradisional, dan pasar HHBK yang tidak ada.

Pada umumnya masyarakat sekitar hutan memanfaatkan keberadaan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup (pangan dan papan) dan sebagai sumber pendapatan mereka. Masyarakat sekitar hutan biasanya memanfaatkan HHBK yang berupa sagu, rotan, getah, buah-buahan, obat-obatan dan lain-lain. Suatu perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari masyarakat jika dilibatkan dalam pemanfaatan hasil hutan. Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar hutan, maka diperlukan informasi berupa peranan, tingkat kepentingan, potensi dan kendala pengembangan HHBK.

1.2 Perumusan Masalah

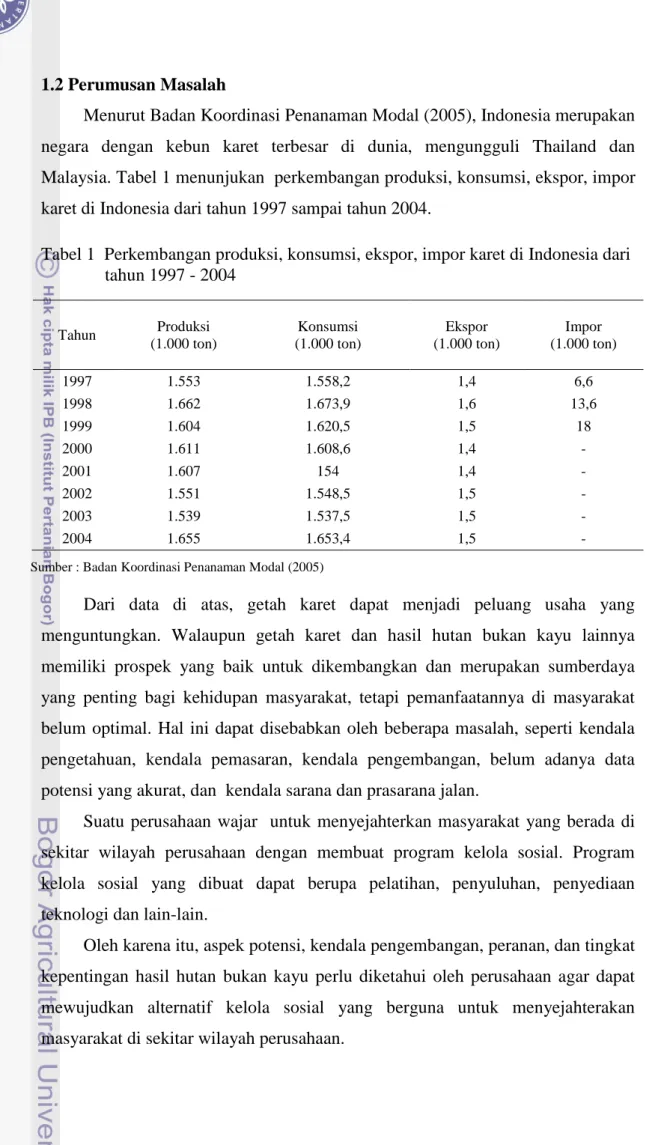

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (2005), Indonesia merupakan negara dengan kebun karet terbesar di dunia, mengungguli Thailand dan Malaysia. Tabel 1 menunjukan perkembangan produksi, konsumsi, ekspor, impor karet di Indonesia dari tahun 1997 sampai tahun 2004.

Tabel 1 Perkembangan produksi, konsumsi, ekspor, impor karet di Indonesia dari tahun 1997 - 2004

Tahun Produksi (1.000 ton)

Konsumsi (1.000 ton)

Ekspor (1.000 ton)

Impor (1.000 ton)

1997 1.553 1.558,2 1,4 6,6

1998 1.662 1.673,9 1,6 13,6

1999 1.604 1.620,5 1,5 18

2000 1.611 1.608,6 1,4 -

2001 1.607 154 1,4 -

2002 1.551 1.548,5 1,5 -

2003 1.539 1.537,5 1,5 -

2004 1.655 1.653,4 1,5 -

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (2005)

Dari data di atas, getah karet dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Walaupun getah karet dan hasil hutan bukan kayu lainnya memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan dan merupakan sumberdaya yang penting bagi kehidupan masyarakat, tetapi pemanfaatannya di masyarakat belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa masalah, seperti kendala pengetahuan, kendala pemasaran, kendala pengembangan, belum adanya data potensi yang akurat, dan kendala sarana dan prasarana jalan.

Suatu perusahaan wajar untuk menyejahterkan masyarakat yang berada di sekitar wilayah perusahaan dengan membuat program kelola sosial. Program kelola sosial yang dibuat dapat berupa pelatihan, penyuluhan, penyediaan teknologi dan lain-lain.

Oleh karena itu, aspek potensi, kendala pengembangan, peranan, dan tingkat kepentingan hasil hutan bukan kayu perlu diketahui oleh perusahaan agar dapat mewujudkan alternatif kelola sosial yang berguna untuk menyejahterakan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengukur nilai pemanfaatan HHBK oleh masyarakat.

2. Mengidentifikasi potensi pengembangan HHBK sebagai pertimbangan alternatif kelola sosial oleh perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat sebagai bahan pertimbangan CV. Pangkar Begili dalam melakukan kelola sosial pada masyarakat desa sekitar hutan dan usaha pengembangan HHBK.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Hutan

Menurut undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan pengertian hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2.2 Hasil Hutan Bukan Kayu

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan hasil alam yang diambil dari kawasan hutan dan bukan berupa kayu serta mencakup benda-benda nabati atau hewani yang ada di hutan. Hasil alam ini dapat berasal dari lingkungan alam, tapi bisa juga berasal dari lingkungan yang dibudidayakan manusia.

HHBK mencakup hasil alam yang sangat beragam baik dari bentuk fisik, sifat dan kegunaanya. Oleh karena itu terminologi mengenai HHBK juga beragam dan didefinisikan dalam berbagai bentuk istilah (Sofyan dan Silalahi 1998).

Menurut Sumadiwangsa dan Setyawan (2006) jenis tumbuhan penghasil HHBK yang dapat dimasukan sebagai jenis tumbuhan serbaguna dan bila diusahakan dapat memberikan aneka ragam manfaat, yaitu : 1) Sebagai penghasil khusus komoditi HHBK yang bernilai tinggi dan sebagai sumber devisa negara (gaharu, jernang, rotan, bambu, nilam, cendana, shellak, vanili, kapol, lada, masoyi, damar, ylang-ylang, madu, sutra alam, lengkuas dan temu lawak); 2) Memberikan manfaat sosial ekonomi terutama pada peningkatan pendapatan rutin bagi masyarakat sekitar hutan (damar, getah pinus, kayu putih, sagu, kemiri, jelutung, gemor, nilam, lada, kapol, vanili, ylang-ylang, madu, sutra alam); 3) Pengembangan jenis penghasil produk HHBK dalam skala relatif besar pada area perbukitan, dataran tinggi dan lahan kritis dapat berfungsi untuk merehabilitasi lahan hutan, mencegah erosi, peningkatan kualitas lingkungan dan pengatur tata air (agathis, kemiri, pinus, meranti, kayu putih, mimba, ekaliptus, kilemo, akasia, casia); 4) Mencegah atau mengurangi perladangan berpindah dan perubahan hutan lain yang disebabkan oleh ulah masyarakat sekitar hutan dengan melibatkan

secara aktif kegiatan masyarakat setempat dalam aspek budidaya, pemanenan, dan pengolahan produk HHBK unggulan setempat (rotan, jernang, kemiri, shorea, meranti, nilam, ylang-ylang, terubuk, vanili, lada, aneka tumbuhan obat, aneka tumbuhan hias); 5) Menekan laju urbanisasi karena di lokasi pedesaan telah tersedia lapangan kerja yang memadai dan menjanjikan (kemiri, shorea, nilam, lada, vanili, tumbuhan obat, madu, sutra alam, shellak, ylang-ylang, kenanga).

2.3 Rotan

Menurut hasil penelitian Gautama (2008) diketahui bahwa teknik pemanenan rotan yang dilakukan oleh pemanen di Desa Mambue, Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan meliputi kegiatan persiapan sebelum berangkat dan memanen rotan, pencarian rotan dan proses pemanenan rotan sendiri. Biaya pemanenan rotan di Desa Mambue selama setahun sebesar Rp 1.737.000 dengan produksi rotan sebanyak 21.335 kg dengan rata-rata 1.067 kg per pemanenan atau besar biaya pemanenan rotan per kilogramnya adalah Rp 81,4. Keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan rotan di Desa Mambue dapat memberikan penghasilan tambahan dengan pendapatan selama setahun sebesar Rp 16.146.000 dengan rata-rata Rp 807.000 per tahun. Laju pemanenan yang begitu cepat perlu diimbangi dengan upaya pelestarian berupa pemanenan dan efisiensi pemanfaatan.

Hal tersebut sangat diperlukan agar kesinambungan pasokan bahan baku terjamin.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui model pemasaran rotan di Desa Mambue seperti pada Gambar 1.

Gambar 1 Model pemasaran rotan di Desa Mambue dalam Gautama (2008).

Menurut Baharuddin dan Taskirawati (2009) perdagangan rotan antar pulau atau dalam negeri sebagian besar dikuasai oleh produsen yaitu Kalimantan (69%), Sulawesi (23%) dan daerah lainnya (8%). Daerah yang menjadi tujuan perdagangan rotan antar pulau sebagian besar jawa (57%), Makassar (31%) dan daerah lainnya (12%).

Petani pengumpul

Pedagang pengumpul

Pada tahun 1996, pemasaran rotan antar pulau melonjak kembali hingga 58%, yakni dari total 174.759 menjadi 332.432 ton. Jumlah tersebut terbagi berdasarkan asal tujuan antar pulau, yaitu Kalimantan sebesar 29,8% dari Sulawesi (69%) dan dari daerah lainnya sebesar 1,2%. Tujuan pemasaran rotan antar pulau terbesar masih Surabaya (69%), Jakarta (6%), Sampit (16%) dan daerah lain (10%).

Rotan Indonesia sampai dengan tahun 1980 telah memberikan konstribusi terbesar dalam memenuhi kebutuhan rotan dunia, yaitu sebesar 73,8 % atau sebesar 81,26 ribu ton dari total 111,2 ribu ton perdagangan rotan dunia. Negara tujuan utama perdagangan rotan adalah Hongkong, Singapura, Taiwan dan Negara maju lainnya.

Menurut hasil penelitian Sumarlina (2002), sekarang ini Indonesia merupakan salah satu produsen rotan utama di dunia dan menguasai lebih dari 80% hasil rotan di dunia. Nilai ekonomis dari rotan sangat tinggi dan permintaan dari konsumen baik dari dalam negeri maupun luar negeri sangat besar. Ekspor rotan Indonesia menurut negara tujuan meningkat setelah krisis tahun 1998.

Negara tujuan ekspor ditempati urutan negara Jepang, Amerika, dan Belanda.

Masih banyak negara tujuan ekspor furnitur rotan dari Indonesia, seperti Cina, Korea, Malaysia, Singapura bahkan mencakup negara-negara dari timur tengah dan juga mencakup benua Afrika. Masih banyaknya negara-negara lain tersebut dapat membuka peluang bagi pemasaran rotan dari Indonesia untuk meningkatkan ekspor rotan ke luar negeri. Pengembangan potensi rotan harus dapat terus ditingkatkan dan hal ini berhubungan dengan faktor pemasaran dan lingkungannya.

2.4 Durian

Menurut BAPPENAS (2000) durian merupakan tanaman buah berupa pohon. Durian termasuk Famili Bombaceae sebangsa pohon kapuk-kapukan. Pada umur sekitar 8 tahun, tanaman durian sudah mulai berbunga. Musim berbunga jatuh pada waktu kemarau, yakni bulan Juni-September sehingga bulan Oktober- Februari buah sudah dewasa dan siap dipetik. Panen durian diusahakan sebelum musim hujan tiba karena air hujan dapat merusak kualitas buah. Buah yang sudah masak umumnya ditandai dengan bau harum yang menyengat. Pada durian yang

sudah masak bila diketuk duri atau buahnya akan terdengar dentang udara antara isi dan kulitnya.

Peluang bisnis durian sangat bagus. Pada tahun 1983 1987, durian dikirim ke negara Taiwan, Singapura, Malaysia dan Hongkong. Pada tahun 1989, permintaan meningkat ke negara Prancis, Belanda, Brunei, Australia, Saudi Arabia dan Jepang. Pada tahun 1999 di Jepang, harga durian dapat mencapai 10.000 yen (Rp 700.000). Peluang pasar di Indonesia juga sangat bagus, harga durian berkualitas baik dapat mencapai Rp 30.000/kg. Sedangkan untuk buah durian dengan kualitas sedang adalah Rp 15.000/buah. Selama ini perdagangan durian lebih dikuasai oleh negara Thailand, hal ini disebabkan oleh mutu buah yang bagus. Indonesia dapat melakukan hal yang sama apabila mutu ditingkatkan.

Bahkan Indonesia memiliki varietas yang beragam dan berbuah sepanjang tahun.

Dengan penanganan yang profesional dan dibantu oleh kemudahan-kemudahan dari pemerintah, durian Indonesia mampu menguasai pasar dunia.

2.5 Kayu Bakar

Menurut hasil penelitian Dwiprabowo et al. (2010) konsumsi kayu energi dipengaruhi oleh harganya, harga barang lain (barang substitusi), dan pendapatan rumah tangga. Selain beberapa faktor tersebut juga diuji peubah lain, yaitu umur, pendidikan, pekerjaan, luas kepemilikan lahan, jumlah anggota rumah tangga dan lokasi.

Pada pemasaran kayu bakar di Kab. Lebak, Kab. Sukabumi dan Kab.

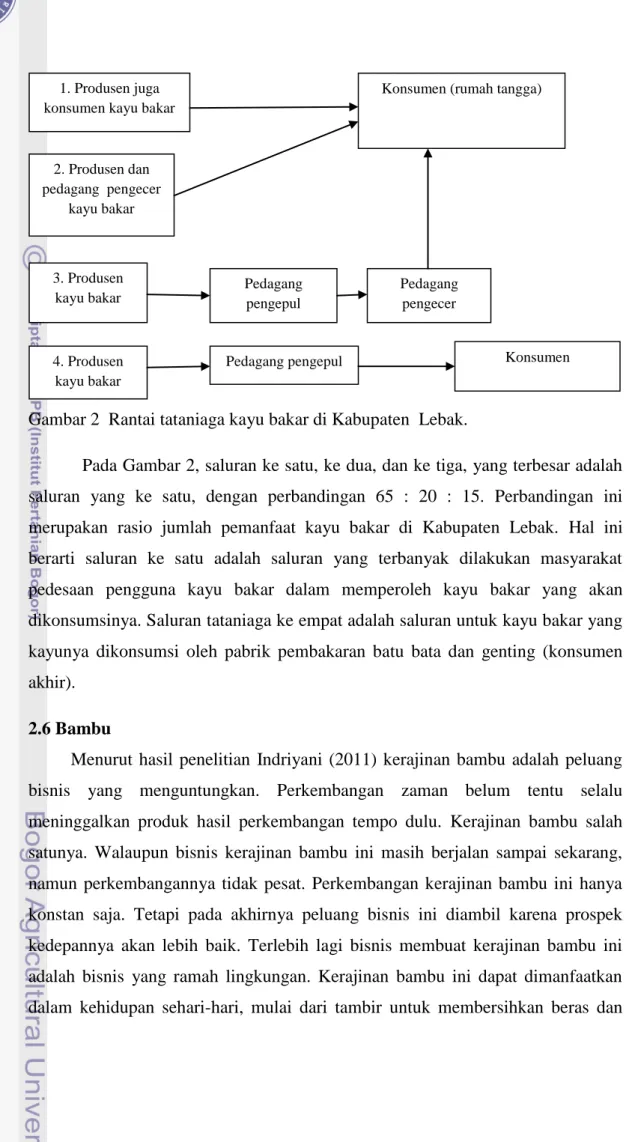

Banjarnegara ada 3 – 4 lembaga yang terlibat. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam rantai tataniaga yang terbentuk diantaranya adalah pencari kayu bakar (produsen kayu bakar), pedagang pengepul, pabrik, pedagang pengecer, dan konsumen akhir (rumah tangga dan industri). Untuk industri (terutama industri rumah yang berproduksi kontinyu) biasanya kayu bakar yang digunakan adalah kayu-kayu limbah penggergajian kayu. Gambar 2 adalah rantai tataniaga kayu bakar di Kabupaten Lebak.

Gambar 2 Rantai tataniaga kayu bakar di Kabupaten Lebak.

Pada Gambar 2, saluran ke satu, ke dua, dan ke tiga, yang terbesar adalah saluran yang ke satu, dengan perbandingan 65 : 20 : 15. Perbandingan ini merupakan rasio jumlah pemanfaat kayu bakar di Kabupaten Lebak. Hal ini berarti saluran ke satu adalah saluran yang terbanyak dilakukan masyarakat pedesaan pengguna kayu bakar dalam memperoleh kayu bakar yang akan dikonsumsinya. Saluran tataniaga ke empat adalah saluran untuk kayu bakar yang kayunya dikonsumsi oleh pabrik pembakaran batu bata dan genting (konsumen akhir).

2.6 Bambu

Menurut hasil penelitian Indriyani (2011) kerajinan bambu adalah peluang bisnis yang menguntungkan. Perkembangan zaman belum tentu selalu meninggalkan produk hasil perkembangan tempo dulu. Kerajinan bambu salah satunya. Walaupun bisnis kerajinan bambu ini masih berjalan sampai sekarang, namun perkembangannya tidak pesat. Perkembangan kerajinan bambu ini hanya konstan saja. Tetapi pada akhirnya peluang bisnis ini diambil karena prospek kedepannya akan lebih baik. Terlebih lagi bisnis membuat kerajinan bambu ini adalah bisnis yang ramah lingkungan. Kerajinan bambu ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tambir untuk membersihkan beras dan

1. Produsen juga konsumen kayu bakar

2. Produsen dan pedagang pengecer

kayu bakar

3. Produsen kayu bakar

4. Produsen kayu bakar

Pedagang pengepul

Pedagang pengecer

Pedagang pengepul Konsumen

Konsumen (rumah tangga)

gorong-gorong untuk tempat sampah atau tempat baju kotor ataupun kerei sebagai hiasan.

Menurut hasil penelitian Indriyani (2011) untuk membuat kerajinan bambu ini terkadang harus membeli bambu yang sesuai. Dalam pembuatan tambir, untuk satu batang bambu dengan panjang sekitar 4 m yang dibeli dengan harga Rp 7.500 dapat diproduksi lebih kurang 30 tambir. Pembuatan 30 tambir tersebut dapat diselesaikan selama 2 hari oleh dua orang pekerja. Jika harga jual satu buah tambir Rp 2.700 dan biaya produksi diperkirakan Rp 1.000 per tambir, pendapatan perajin per tambir sebesar Rp 1.700. Dalam waktu satu bulan perajin bambu bisa memperoleh pendapatan dari usahanya tersebut sebesar Rp 765.000. Bila home industry ini mempekerjakan lebih dari 2 orang tenaga kerja, dapat diperkirakan

bahwa usaha ini mampu menghidupi seluruh anggota keluarga.

2.7 Damar

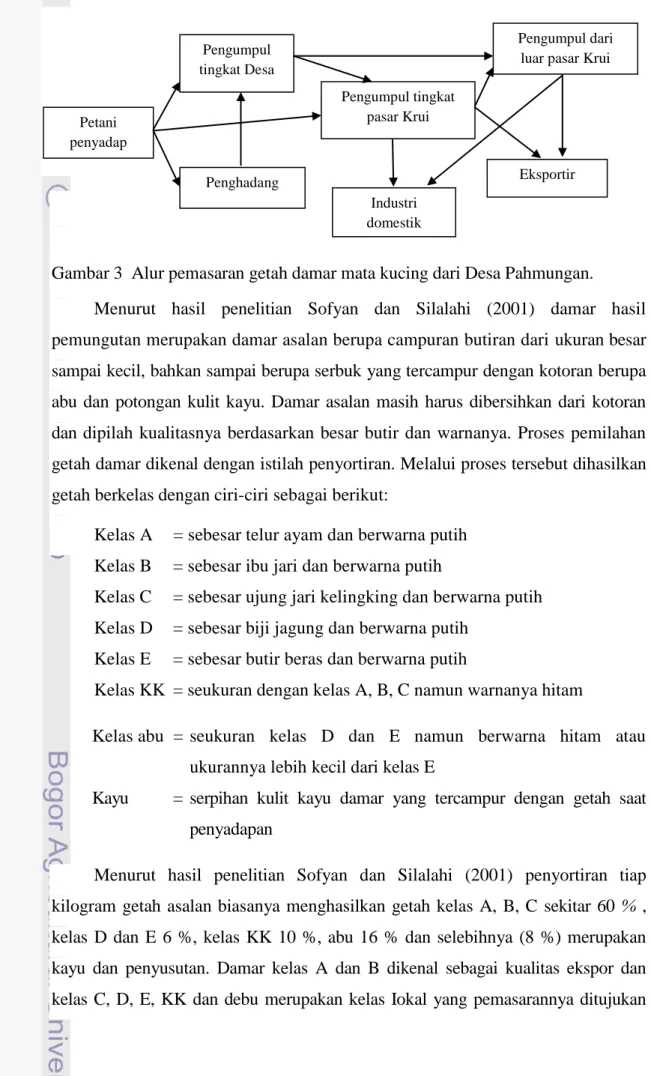

Menurut hasil penelitian Sofyan dan Silalahi (2001) pemasaran getah damar mata kucing di Desa Pahmungan tergolong masih sederhana. Umumnya petani penyadap maupun pemilik repong damar menjual getah yang masih berupa asalan kepada pedagang pengumpul tingkat desa. Repong damar adalah kebun yang didominasi oleh tanaman damar, sedangkan tegakan tanaman lainnya merupakan selingan. Hanya sebagian kecil petani penyadap yang menjual getah langsung kepada pedagang pengumpul di pasar kecamatan.

Pelaku pemasaran getah damar mata kucing dari Desa Pahmungan terdiri dari penghadang, pengumpul tingkat desa, pengumpul di pasar Krui, pengumpul di luar pasar Krui dan eksportir. Gambar 3 adalah pemasaran getah damar mata kucing dari Desa Pahmungan.

Gambar 3 Alur pemasaran getah damar mata kucing dari Desa Pahmungan.

Menurut hasil penelitian Sofyan dan Silalahi (2001) damar hasil pemungutan merupakan damar asalan berupa campuran butiran dari ukuran besar sampai kecil, bahkan sampai berupa serbuk yang tercampur dengan kotoran berupa abu dan potongan kulit kayu. Damar asalan masih harus dibersihkan dari kotoran dan dipilah kualitasnya berdasarkan besar butir dan warnanya. Proses pemilahan getah damar dikenal dengan istilah penyortiran. Melalui proses tersebut dihasilkan getah berkelas dengan ciri-ciri sebagai berikut:

Kelas A = sebesar telur ayam dan berwarna putih Kelas B = sebesar ibu jari dan berwarna putih

Kelas C = sebesar ujung jari kelingking dan berwarna putih Kelas D = sebesar biji jagung dan berwarna putih

Kelas E = sebesar butir beras dan berwarna putih

Kelas KK = seukuran dengan kelas A, B, C namun warnanya hitam

Kelas abu = seukuran kelas D dan E namun berwarna hitam atau ukurannya lebih kecil dari kelas E

Kayu = serpihan kulit kayu damar yang tercampur dengan getah saat penyadapan

Menurut hasil penelitian Sofyan dan Silalahi (2001) penyortiran tiap kilogram getah asalan biasanya menghasilkan getah kelas A, B, C sekitar 60 % , kelas D dan E 6 %, kelas KK 10 %, abu 16 % dan selebihnya (8 %) merupakan kayu dan penyusutan. Damar kelas A dan B dikenal sebagai kualitas ekspor dan kelas C, D, E, KK dan debu merupakan kelas Iokal yang pemasarannya ditujukan

Petani penyadap

Pengumpul tingkat Desa

Penghadang

Pengumpul tingkat pasar Krui

Industri domestik

Pengumpul dari luar pasar Krui

Eksportir

untuk bahan baku industri domestik. Sedangkan, kayu dipandang sebagai bagian yang tidak berguna sehingga tidak dipasarkan (dibuang).

Rata-rata harga beli getah asalan dari petani penyadap pada saat penelitian dilaksanakan adalah Rp 2600 - 2900/kg dan harga jual pada tingkat pengumpul di pasar Krui adalah Rp 3100 - 3200/kg. Biaya angkut dan biaya-biaya lainnya rata-rata Rp 50/kg, sehingga keuntungan pedagang pengumpul tingkat desa berkisar Rp 250 - 450/kg. Penghadang memperoleh keuntungan rata-rata per kg getah asalan sekitar Rp 50-100. Harga getah kelas A, B, C rata-rata Rp 4200/kg dan rata-rata harga getah kelas lainnya Rp 2500/kg (D dan E), Rp 2000/kg (KK) dan Rp 1400/kg (abu).

Menurut hasil penelitian Sofyan dan Silalahi (2001), biasanya damar kelas A, B, C disortir kembali oleh pedagang pengumpul tingkat pasar kecamatan untuk menghasilkan getah kelas ekspor dan dijual dengan harga yang disesuaikan dengan nilai Rupiah terhadap Dollar AS. Hasil penyadapan getah damar mata kucing dari repong masyarakat Desa Pahmungan diperkirakan mencapai 50 - 70 ton/bulan.

2.8 Interaksi Masyarakat dengan Hutan

Interaksi merupakan sebuah keterkaitan atau hubungan antar komponen dalam suatu sistem yang dapat bersifat saling meniadakan, saling mendukung dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Mangandar (2000) menjelaskan bahwa keterkaitan/interaksi masyarakat dengan hutan telah berlangsung cukup lama karena keberadaan hutan telah memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Bagi masyarakat sekitar hutan, keberadaan hutan sangat berarti untuk keberlangsungan hidupnya, mereka bergantung pada sumberdaya-sumberdaya yang ada di hutan seperti kayu bakar, bahan makanan, bahan bangunan dan hasil- hasil hutan lainnya, yang akan memberikan nilai tambah bagi kehidupannya.

Interaksi sosial masyarakat desa dengan hutan, dapat terlihat dari ketergantungan masyarakat desa sekitar hutan akan sumber-sumber kehidupan dasar seperti air, sumber energi (kayu dan bahan-bahan makanan yang dihasilkan hutan), bahan bangunan, dan sumberdaya lainnya.

Darusman (1992) dalam Karisma (2010) menjelaskan bahwa hubungan antara masyarakat desa sekitar hutan dengan kawasan hutan di sekitarnya

merupakan hubungan yang sangat erat, khususnya aspek ekonomi, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kesehatan. Hutan telah memberikan berbagai keperluan rumah tangga, baik sumber energi, vitamin, mineral, dan kalori bagi kehidupan sehari-hari. Secara ekologis, hutan merupakan lingkungan hidup bagi masyarakat sekitarnya. Secara ekonomi, hutan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitarnya dengan memanfaatkan dan menjual hasil hutan non kayu.

Ketergantungan masyarakat desa sekitar hutan terhadap keberadaan sumberdaya hutan terlihat dari banyaknya masyarakat yang menjadikan hutan sebagai sumber pekerjaan dan pendapatan.

2.9 Nilai dan Manfaat

Bahruni (1999) menjelaskan bahwa nilai merupakan suatu persepsi manusia tentang makna suatu objek bagi seorang/individu pada tempat dan waktu tertentu.

Sedangkan penilaian adalah penentuan nilai manfaat dari suatu barang/jasa yang dimanfaatkan oleh individu atau masyarakat. Proses pembentukan nilai ditentukan oleh persepsi individu/masyarakat terhadap setiap komponen/komoditi tertentu yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan besarnya nilai ditentukan oleh kualitas dan kuantitas komoditi tersebut.

Nilai sumberdaya hutan yang dinyatakan oleh persepsi dari suatu masyarakat pada waktu dan tempat tertentu akan beragam, tergantung kepada persepsi dari setiap anggota masyarakat tersebut, demikian juga keragaman nilai akan terjadi antar masyarakat yang berbeda. Kegunaan, manfaat, kepuasan dan rasa senang merupakan suatu ungkapan makna dari suatu nilai sumberdaya hutan yang diperoleh dan diarasakan oleh individu/masyarakat. Ukuran nilai ini dapat dapat diespresikan melalui pengorbanan waktu, tenaga, barang/uang, yang dilakukan oleh individu/masyarakat untuk memperoleh, memiliki dan menggunakan barang/jasa tersebut.

Darusman (1992) dalam Karisma (2010) menjelaskan bahwa metode penilaian manfaat hutan maupun peranan dan keterkaitan ekonomi sumberdaya hutan terhadap sektor ekonomi lainnya dalam pembangunan ekonomi wilayah dan nasional, pada dasarnya ada dua yaitu metode atas dasar pasar dan metode pendekatan terhadap pasar/pendekatan terhadap kesediaan membayar (Willingness to pay/Willingness to accept)

Gregory (1979) dalam Bahruni (1999), menyatakan bahwa nilai manfaat sumberdaya hutan dapat diklasifikasikan berdasarkan perilaku pasar atas barang dan jasa yang dinilai tersebut. Klasifikasi tersebut antara lain:

1. Nilai manfaat nyata (tangible benefits), yaitu manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa yang dapat diukur secara nyata, karena berlaku mekanisme pasar yang baik. nilai manfaat nyata/nilai guna langsung merupakan nilai yang bersumber dari penggunaan secara langsung oleh masyarakat tehadap komoditi hasil hutan,berupa flora, fauna dan komoditi lainnya. Jenis penggunaan manfaat langsung ini dikelompokan menjadi:

bahan pangan, bahan bangunan, sumber energi, obat, dan produk-produk lainnya yang dapat dijual.

2. Nilai manfaat tidak nyata (intangible benefits), yaitu nilai manfaat yang tidak dapat diukur secara langsung, karena mekanisme pasar tidak berjalan. Nilai manfaat tidak nyata/nilai guna tidak langsung merupakan manfaat yang diperoleh individu atau masyarakat melalui suatu penggunaan secara tidak langsung terhadap sumberdaya hutan yang memberikan pengaruh ekonomi/produksi yang mendukung kehidupan manusia. Nilai sumberdaya hutan yang termasuk ke dalam kategori nilai guna tidak langsung adalah berbagai fungsi jasa hutan seperti pengendalian erosi, pencegahan banjir, dan penyerapan CO2.

Menurut hasil penelitian Karisma (2010) diketahui bahwa nilai total pemanfaatan sumberdaya hutan di Desa Malasari yang berupa kayu bakar, rumput, aren dan emas adalah sebesar Rp 157.506.000 per tahun atau sebesar Rp 3.150.000 per kepala keluarga per tahun. Sebagian besar wilayah Desa Malasari masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pengendalian akses dilakukan dengan patroli rutin oleh pihak Taman Nasional. Penindakan berupa teguran hingga penahanan terhadap oknum masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya secara ilegal. Pihak Taman Nasional memiliki tanggung jawab untuk membina masyarakat atau memberdayakan masyarakat.

Menurut hasil penelitian Setyani (2010) diketahui bahwa tingkat ketergantungan responden di Desa Lampeong terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan tergolong tinggi. Sebagian besar pendapatan rumah tangga berasal dari hasil

hutan khususnya hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan bukan kayu yang banyak dimanfaatkan, diantarannya kayu bakar, rotan, karet, gaharu, buah dan satwa liar.

Besarnya rata- rata total pendapatan rumah tangga yang berasal dari hasil hutan sebesar Rp 13.424.000 atau 75,1% dan bukan hasil hutan sebesar Rp 4.464.000 atau 24,9%. Berdasarkan BPS 67% responden Desa Lampeong berada dalam keadaan miskin dan 33% berada dalam keadaan tidak miskin (sejahtera).

Menurut hasil penelitian Bahruni et al. (2002), dalam Bahruni (2008) diketahui bahwa nilai guna (use value) flora di Hutan Taman Nasional Gunung Halimun dan Hutan Lindung Gunung Salak bagi masyarakat lokal adalah sebesar Rp 575.118/tahun/rumah tangga, dimana sebagian besar disumbang oleh pemanfaatan agathis, puspa, rasamala, dan bambu sebagai bahan bangunan, sedangkan nilai guna fauna (satwa liar) oleh masyarakat adalah sebesar Rp 269.806/tahun/rumah tangga, dimana kontribusi terbesar berasal dari kumbang yang diperdagangkan untuk ekspor ke Jepang, dan pemanfaatan satwa kancil.

Rofiko (2002) dalam Bahruni (2008) melakukan penelitian pada cakupan wilayah desa yang lebih luas yaitu sebanyak enam desa, yang terletak di dalam kawasan, di perbatasan kawasan dan di luar kawasan TNGH yang masih memiliki interkasi dengan kawasan TNGH. Diperoleh hasil bahwa nilai guna flora di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun bagi masyarakat lokal sebesar Rp 23.421.420/tahun/rumah tangga. Nilai ini lebih besar dari penelitian Bahruni et al.

Hal ini sangat mungkin dipengaruhi oleh besar, ukuran contoh (responden) yang mencakup lebih banyak variasi pemanfaatan jenis hasil hutan di desa-desa sekitar TN Gunung halimun tersebut.

2.10 Pemasaran

Tataniaga atau pemasaran (marketing) merupakan suatu kegiatan di dalam mengalirkan produk mulai dari petani (produsen primer) sampai ke konsumen akhir. Dalam aktivitas mengalirnya produk sampai ke tangan konsumen, banyak kegiatan produktif yang terjadi dalam upaya menciptakan dan atau menambah nilai guna (bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan) (Asmarantaka 2009).

Menurut Purcell dalam Asmarantaka (2009) tataniaga atau pemasaran produk HHBK menganalisis semua aktivitas bisnis yang terjadi dengan produk

HHBK, setelah produk tersebut dari petani produsen sampai ke tangan konsumen akhir.

Dari aspek ilmu ekonomi, tataniaga merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub-sub sistem fungsi-fungsi tataniaga yaitu fungsi pertukaran, fisik dan fasilitas. Fungsi-fungsi ini merupakan aktivitas bisnis atau kegiatan produktif dalam mengalirnya produk atau jasa kehutanan dari petani produsen sampai konsumen akhir.

Dari aspek manajemen, tataniaga adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Manajemen tataniaga, merupakan suatu proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan individu dan organisasi (Asmarantaka 2009)

Strategi tataniaga dari McCarthy, dalam Kotler, dalam Asmarantaka (2009) yang dikenal dengan konsep empat P, yaitu Bauran Tataniaga (Marketing Mix) yang terdiri dari product mix, price mix, place mix and promotion mix.

Schaffner et al. (2006) dalam Asmarantaka (2009) mengatakan pendekatan manajemen tataniaga, merupakan proses dari suatu perusahaan untuk perencanaan, penetapan harga, promosi dan distribusi dari produk dan jasa untuk memuaskan konsumen.

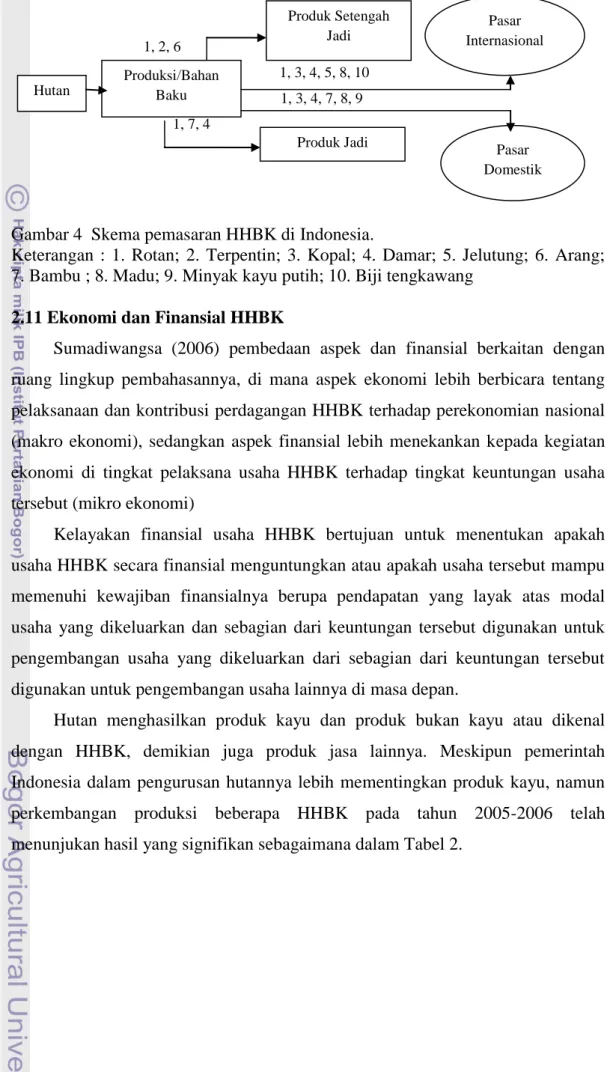

Pengusahaan HHBK di Indonesia dan distribusi HHBK berdasarkan sistem pemasarannya Soenardi (1990), dalam Sumadiwangsa (2006) dapat diilustrasikan dalam Gambar 4.

1, 2, 6

1, 3, 4, 5, 8, 10 1, 3, 4, 7, 8, 9

1, 7, 4

Gambar 4 Skema pemasaran HHBK di Indonesia.

Keterangan : 1. Rotan; 2. Terpentin; 3. Kopal; 4. Damar; 5. Jelutung; 6. Arang;

7. Bambu ; 8. Madu; 9. Minyak kayu putih; 10. Biji tengkawang 2.11 Ekonomi dan Finansial HHBK

Sumadiwangsa (2006) pembedaan aspek dan finansial berkaitan dengan ruang lingkup pembahasannya, di mana aspek ekonomi lebih berbicara tentang pelaksanaan dan kontribusi perdagangan HHBK terhadap perekonomian nasional (makro ekonomi), sedangkan aspek finansial lebih menekankan kepada kegiatan ekonomi di tingkat pelaksana usaha HHBK terhadap tingkat keuntungan usaha tersebut (mikro ekonomi)

Kelayakan finansial usaha HHBK bertujuan untuk menentukan apakah usaha HHBK secara finansial menguntungkan atau apakah usaha tersebut mampu memenuhi kewajiban finansialnya berupa pendapatan yang layak atas modal usaha yang dikeluarkan dan sebagian dari keuntungan tersebut digunakan untuk pengembangan usaha yang dikeluarkan dari sebagian dari keuntungan tersebut digunakan untuk pengembangan usaha lainnya di masa depan.

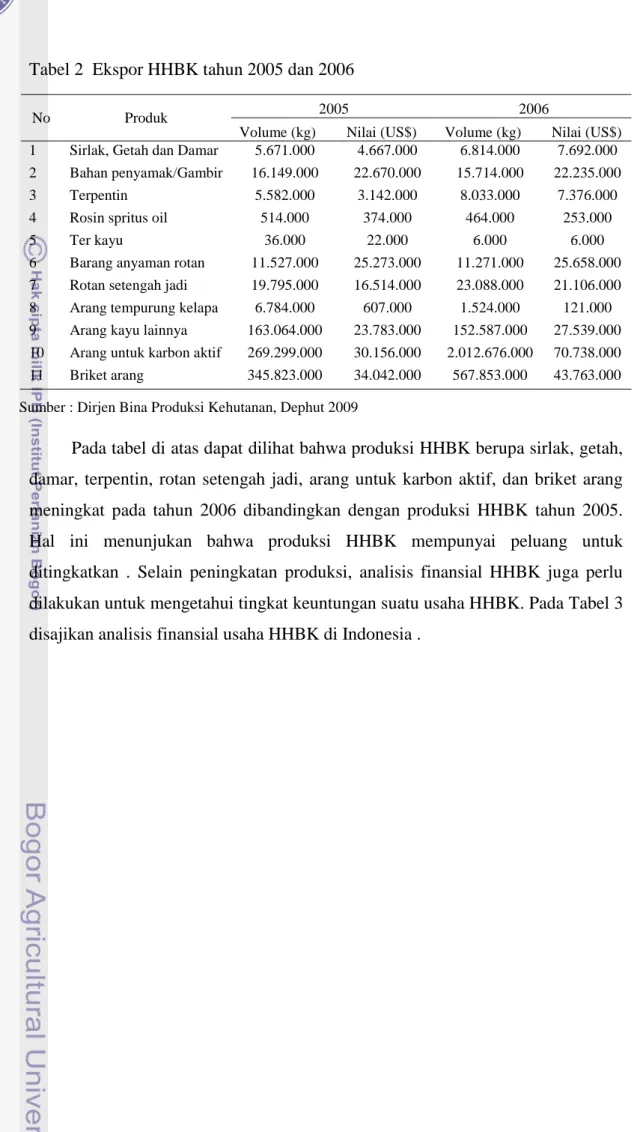

Hutan menghasilkan produk kayu dan produk bukan kayu atau dikenal dengan HHBK, demikian juga produk jasa lainnya. Meskipun pemerintah Indonesia dalam pengurusan hutannya lebih mementingkan produk kayu, namun perkembangan produksi beberapa HHBK pada tahun 2005-2006 telah menunjukan hasil yang signifikan sebagaimana dalam Tabel 2.

Pasar Internasional

Hutan

Produksi/Bahan Baku

Produk Jadi Pasar

Domestik Produk Setengah

Jadi

Tabel 2 Ekspor HHBK tahun 2005 dan 2006

No Produk 2005 2006

Volume (kg) Nilai (US$) Volume (kg) Nilai (US$) 1 Sirlak, Getah dan Damar 5.671.000 4.667.000 6.814.000 7.692.000 2 Bahan penyamak/Gambir 16.149.000 22.670.000 15.714.000 22.235.000

3 Terpentin 5.582.000 3.142.000 8.033.000 7.376.000

4 Rosin spritus oil 514.000 374.000 464.000 253.000

5 Ter kayu 36.000 22.000 6.000 6.000

6 Barang anyaman rotan 11.527.000 25.273.000 11.271.000 25.658.000 7 Rotan setengah jadi 19.795.000 16.514.000 23.088.000 21.106.000 8 Arang tempurung kelapa 6.784.000 607.000 1.524.000 121.000 9 Arang kayu lainnya 163.064.000 23.783.000 152.587.000 27.539.000 10 Arang untuk karbon aktif 269.299.000 30.156.000 2.012.676.000 70.738.000 11 Briket arang 345.823.000 34.042.000 567.853.000 43.763.000 Sumber : Dirjen Bina Produksi Kehutanan, Dephut 2009

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi HHBK berupa sirlak, getah, damar, terpentin, rotan setengah jadi, arang untuk karbon aktif, dan briket arang meningkat pada tahun 2006 dibandingkan dengan produksi HHBK tahun 2005.

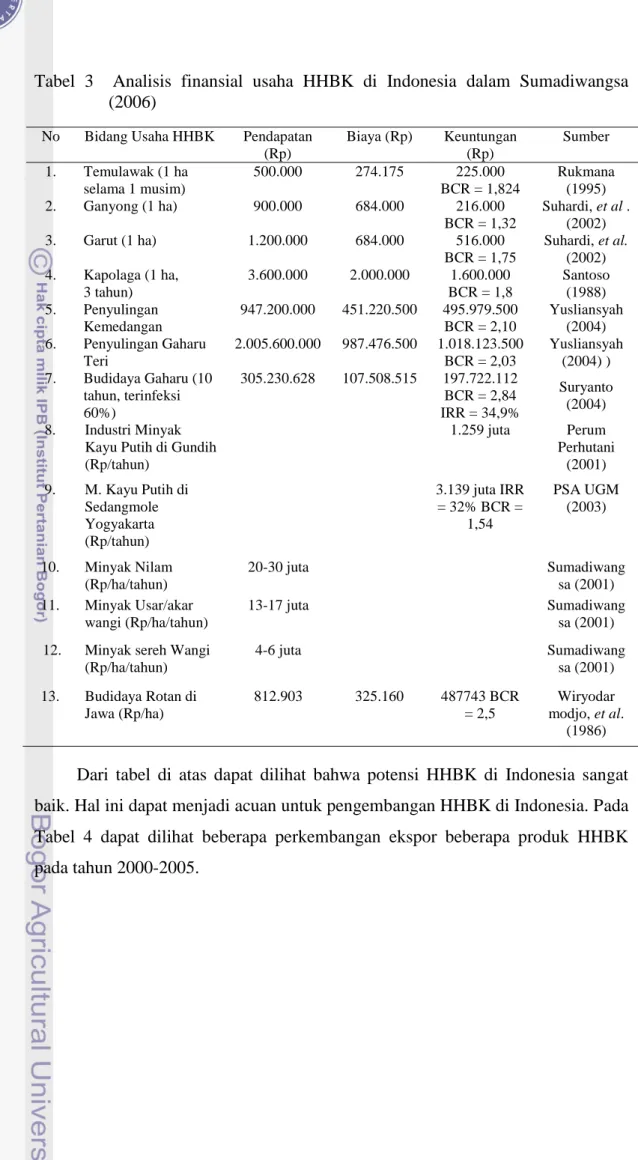

Hal ini menunjukan bahwa produksi HHBK mempunyai peluang untuk ditingkatkan . Selain peningkatan produksi, analisis finansial HHBK juga perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat keuntungan suatu usaha HHBK. Pada Tabel 3 disajikan analisis finansial usaha HHBK di Indonesia .

Tabel 3 Analisis finansial usaha HHBK di Indonesia dalam Sumadiwangsa (2006)

No Bidang Usaha HHBK Pendapatan (Rp)

Biaya (Rp) Keuntungan (Rp)

Sumber 1. Temulawak (1 ha

selama 1 musim)

500.000 274.175 225.000 BCR = 1,824

Rukmana (1995)

2. Ganyong (1 ha) 900.000 684.000 216.000

BCR = 1,32

Suhardi, et al . (2002)

3. Garut (1 ha) 1.200.000 684.000 516.000

BCR = 1,75

Suhardi, et al.

(2002) 4. Kapolaga (1 ha,

3 tahun)

3.600.000 2.000.000 1.600.000 BCR = 1,8

Santoso (1988) 5. Penyulingan

Kemedangan

947.200.000 451.220.500 495.979.500 BCR = 2,10

Yusliansyah (2004) 6. Penyulingan Gaharu

Teri

2.005.600.000 987.476.500 1.018.123.500 BCR = 2,03

Yusliansyah (2004) ) 7. Budidaya Gaharu (10

tahun, terinfeksi 60%)

305.230.628 107.508.515 197.722.112 BCR = 2,84 IRR = 34,9%

Suryanto (2004) 8. Industri Minyak

Kayu Putih di Gundih (Rp/tahun)

1.259 juta Perum Perhutani

(2001) 9. M. Kayu Putih di

Sedangmole Yogyakarta (Rp/tahun)

3.139 juta IRR

= 32% BCR = 1,54

PSA UGM (2003)

10. Minyak Nilam (Rp/ha/tahun)

20-30 juta Sumadiwang

sa (2001) 11. Minyak Usar/akar

wangi (Rp/ha/tahun)

13-17 juta Sumadiwang

sa (2001) 12. Minyak sereh Wangi

(Rp/ha/tahun)

4-6 juta Sumadiwang

sa (2001) 13. Budidaya Rotan di

Jawa (Rp/ha)

812.903 325.160 487743 BCR

= 2,5

Wiryodar modjo, et al.

(1986)

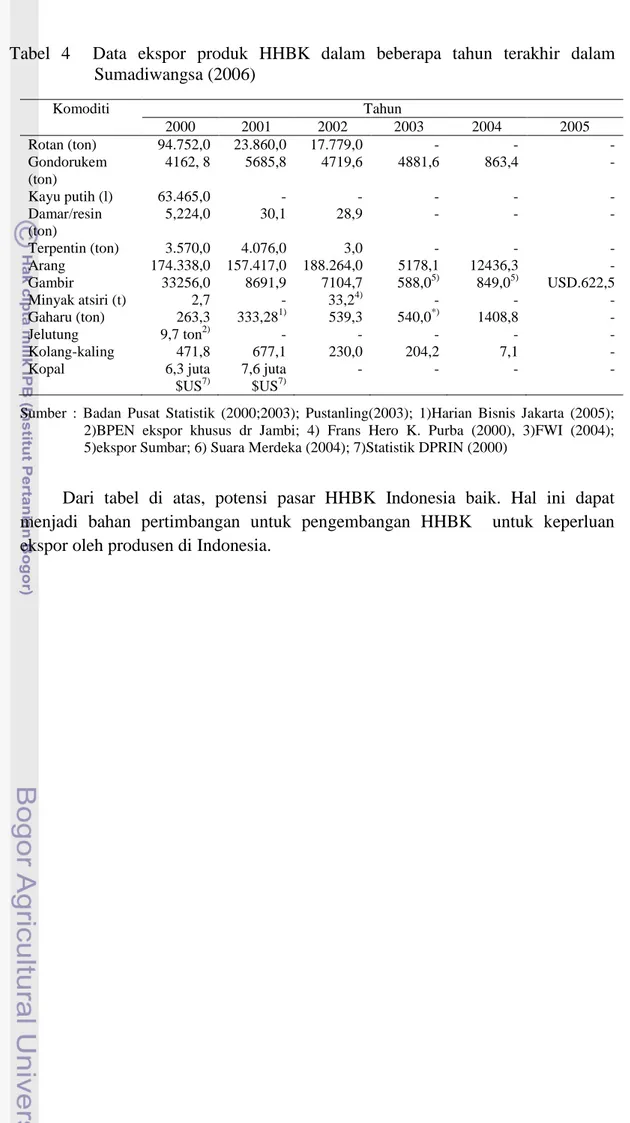

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa potensi HHBK di Indonesia sangat baik. Hal ini dapat menjadi acuan untuk pengembangan HHBK di Indonesia. Pada Tabel 4 dapat dilihat beberapa perkembangan ekspor beberapa produk HHBK pada tahun 2000-2005.

Tabel 4 Data ekspor produk HHBK dalam beberapa tahun terakhir dalam Sumadiwangsa (2006)

Komoditi Tahun

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Rotan (ton) 94.752,0 23.860,0 17.779,0 - - -

Gondorukem (ton)

4162, 8 5685,8 4719,6 4881,6 863,4 -

Kayu putih (l) 63.465,0 - - - - -

Damar/resin (ton)

5,224,0 30,1 28,9 - - -

Terpentin (ton) 3.570,0 4.076,0 3,0 - - -

Arang 174.338,0 157.417,0 188.264,0 5178,1 12436,3 -

Gambir 33256,0 8691,9 7104,7 588,05) 849,05) USD.622,5

Minyak atsiri (t) 2,7 - 33,24) - - -

Gaharu (ton) 263,3 333,281) 539,3 540,0*) 1408,8 -

Jelutung 9,7 ton2) - - - - -

Kolang-kaling 471,8 677,1 230,0 204,2 7,1 -

Kopal 6,3 juta

$US7)

7,6 juta

$US7)

- - - -

Sumber : Badan Pusat Statistik (2000;2003); Pustanling(2003); 1)Harian Bisnis Jakarta (2005);

2)BPEN ekspor khusus dr Jambi; 4) Frans Hero K. Purba (2000), 3)FWI (2004);

5)ekspor Sumbar; 6) Suara Merdeka (2004); 7)Statistik DPRIN (2000)

Dari tabel di atas, potensi pasar HHBK Indonesia baik. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan HHBK untuk keperluan ekspor oleh produsen di Indonesia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2011 bertempat di Dusun Nusa Bakti, Kecamatan Serawai dan Dusun Natai Bunga, Kecamatan Melawi yang merupakan Dusun di sekitar IUPHHK-HA CV. Pangkar Begili, Provinsi Kalimantan Barat.

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa: alat tulis, kuisioner, kamera, dan komputer.

3.3 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya di Dusun Nusa Bakti dan Natai Bunga yang terletak di sekitar areal kerja CV. Pangkar Begili.

3.4 Metode Pengambilan Contoh

Metode pengambilan contoh yang digunakan adalah purposive sampling yang merupakan metode pengambilan contoh dengan disengaja berdasarkan tujuan penelitian. Tempat penelitian yang dipilih adalah perusahaan yang belum mempunyai hasil penelitian terkait HHBK. Pengambilan contoh dilakukan terhadap responden/masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah dusun yang menjadi objek penelitian. Responden dipilih berdasarkan kelompok pemukiman atau lingkungan tempat tinggalnya. Terdapat dua dusun yang digunakan sebagai lokasi pengambilan data. Pada penelitian ini, diambil sebanyak 30 responden dari masing-masing dusun. Dasar pertimbangan penentuan jumlah responden adalah ukuran minimal contoh yang dapat diterima berdasarkan desain penelitian (minimal 30 subjek).

3.5 Metode Pengambilan data

Teknik pengambilan dan pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi pustaka. Teknik wawancara adalah salah satu teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai pihak CV. Pangkar Begili dan masyarakat sekitar hutan yang memanfaatkan HHBK. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan wawancara bebas.

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur, laporan, jurnal, karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3.6 Jenis Data yang Diperlukan

Data primer, meliputi karakteristik pemanfaat, jenis-jenis, volume pemanfaatan, frekuensi pengambilan, lokasi pemanfaatan, tata waktu pengambilan, harga pasar, tujuan pemanfaatan, proses pemanfaatan, trend produksi, biaya pemanfaatan, dan potensi usaha HHBK. Data sekunder, meliputi keadaan umum lokasi penelitian, kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan, dan data lain yang diperlukan sebagai data penunjang.

3.7 Metode Penilaian Manfaat Ekonomi HHBK

Menurut Bahruni (1999), metode yang digunakan untuk mengetahui nilai manfaat HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa sekitar hutan, yaitu metode penilaian berdasarkan harga pasar, metode penilaian berdasarkan harga barang pengganti, dan metode penilaian berdasarkan nilai korbanan atau biaya pengadaan. Berdasarkan penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengetahui nilai manfaat HHBK yang dimanfaatkan masyarakat adalah metode berdasarkan harga pasar. Metode ini digunakan untuk melihat nilai manfaat ekonomi langsung yang diperoleh dari HHBK yang dijual di pasar setempat dengan menggunakan harga pasar.

3.8 Metode Pengolahan Data

3.8.1 Metode Perhitungan Nilai Manfaat Ekonomi HHBK

Menurut Bahruni (1999), pengolahan data yang diperoleh dilakukan dengan melakukan perhitungan dan diaplikasikan dalam bentuk tabulasi untuk mendapatkan gambaran tentang nilai manfaat ekonomi dari pemanfaatan HHBK yang berupa manfaat tangible yang dilakukan masyarakat desa sekitar hutan.

A. Nilai manfaat HHBK menurut jenis dan rata-rata per responden.

1. Nilai manfaat hasil hutan menurut jenis dihitung dengan rumus sebagai berikut.

Yijk = (Vkij x Hkij x Fkij) x 4 x 12 Ket :

Yijk = Nilai manfaat suatu HHBK i yang dimanfaatkan oleh responen k pada masyarakat dusun j (Rp/tahun/kk)

Vkij = Volume komoditi i yang dimanfaatkan oleh responen k pada masyarakat dusun j dalam satu kali pengambilan (ikat, kg)

Hkij = Harga komoditi i ditingkat pasar lokal (Rp/satuan)

Fkij = Frekuensi pengambilan komoditi i oleh responden di dusun j dalam kurun waktu satu minggu

4 = Angka pengganda (jumlah minggu dalam satu bulan) 12 = Angka pengganda (jumlah bulan dalam satu tahun)

2. Nilai manfaat rata-rata seluruh responden hasil hutan bukan kayu jenis ke i pada responden dusun j dihitung dengan rumus sebagai berikut.

Yij

=

Y𝑖𝑗𝑘𝑛𝑘=1 𝑛𝑖𝑗

Ket :

Yij = Nilai manfaat suatu HHBK i yang dimanfaatkan oleh rata-rata responden dusun j (Rp/tahun)

Yijk = Nilai manfaat suatu HHBK i yang dimanfaatkan oleh responden k (k= 1...n) masyarakat dusun j dalam satu tahun (Rp/tahun/kk)

nij = Jumlah responden pemanfaat HHBK i yang berasal dari dusun j dalam satu tahun (kk)

3. Nilai manfaat seluruh jenis hasil hutan bukan kayu dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

Yj = 𝑛𝑖=1

Y𝑖𝑗

Ket:Yj = Nilai manfaat seluruh HHBK yang dimanfaatkan oleh rata-rata responden (Rp/tahun)

Yij = Nilai manfaat hasil hutan i (i=1...n) yang dimanfaatkan oleh oleh rata- rata responden di dusun j dalam periode satu tahun

B. Nilai kontribusi HHBK terhadap pendapatan rata-rata rumah tangga responden di tiap-tiap dusun, dihitung dengan rumus :

NKj

=

𝑛 Y𝑗Y 𝑡𝑜𝑡𝑗𝑘 𝑘=1n 𝑗x 100

Ket :

NKj = Nilai kontribusi HHBK terhadap pendapatan rata-rata responden di dusun j (%)

Ykj = Nilai manfaat seluruh HHBK yang dimanfaatkan oleh responden ke k pada masyarakat di dusun j (Rp/tahun)

Ytotjk = Nilai pendapatan total rumah tangga ke k (k=1...n) responden di dusun j (Rp/tahun)

nj = Jumlah responden di dusun j (kk)

Setiap jenis HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang berasal dari hutan yang dikelola CV. Pangkar Begili, dihitung nilai riilnya dalam bentuk rupiah, kemudian dilakukan rekapitulasi nilai manfaat dari seluruh HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa sekitar hutan tersebut. Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis data yang dilakukan secara deskriptif yaitu suatu analisa yang memberikan penjelasan, keterangan dan gambaran tentang objek penelitian.

3.8.2 Metode Perhitungan Nilai Laba Bersih P = Yij – C Ket :

P = Laba bersih suatu HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam suatu dusun (Rp/th/kk)

Yij = Nilai manfaat suatu HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam suatu dusun (Rp/th/kk)

C = Biaya makan (Rp/th/kk)

3.8.3 Metode Penentuan Lembaga Pemasaran

Lembaga pemasaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah wilayah dalam tingkat Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Luar Negeri.

3.9 Metode Analisis Data

3.9.1 Metode Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan HHBK

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara menjelaskan HHBK dari aspek produksi dan pemasarannya untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi dan kendala pengembangan HHBK di daerah penelitian.

A. Aspek produksi

Aspek produksi dianalisis dengan cara mengolah data mengenai lokasi pengambilan HHBK, kepemilikan lahan, biaya produksi, tenaga kerja, kecenderungan produksi dan penguasaan teknologi pengolahan HHBK. HHBK yang potensial untuk dikembangkan dari aspek ini adalah apabila terpenuhinya seluruh atau sebagian kriteria di bawah ini serta potensi produksi dan pasar nasional atau internasional baik. Di bawah ini adalah kiteria dari aspek produksi : 1. Lokasi pengambilan tersedia.

2. Kepemilikan lahan secara pribadi.

3. Biaya produksi terpenuhi.

4. Tenaga kerja minimal satu orang per kepala keluarga dan mampu melakukan proses produksi dari awal sampai akhir.

5. Kecenderungan produksi meningkat.

B. Aspek pemasaran

Aspek pemasaran dianalisis dengan cara mengolah data mengenai harga, waktu penjualan dan alur pemasaran. HHBK yang potensial untuk dikembangkan dari aspek ini adalah apabila terpenuhinya seluruh atau sebagian kriteria di bawah ini serta potensi produksi dan pasar nasional atau internasional baik. Di bawah ini adalah kiteria dari aspek pemasaran :

1. HHBK mempunyai harga.

2. HHBK mempunyai alur pemasaran.

3. HHBK mempunyai waktu penjualan.

3.9.2 Metode Analisis Pertimbangan Pengembangan HHBK

Pertimbangan prioritas pengembangan HHBK didasarkan pada beberapa hal, yaitu :

A. Produksi dan pasar nasional atau internasional HHBK baik.

B. Terpenuhinya seluruh kriteria pada aspek produksi dan pemasaran.

BAB IV KONDISI UMUM

4.1 Letak dan Luas IUPHHK-HA CV. Pangkar Begili

Secara administratif pemerintah, areal kerja IUPHHK-HA CV. Pangkar Begili dibagi menjadi dua blok, yaitu di kelompok Hutan Sungai Serawai dan Sungai Melawi yang berlokasi di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang dan Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis wilayah areal kerja IUPHHK-HA ini yang terbagi dua, yaitu

1. Blok I : 112° 11’ 35” - 112° 31’ 21” bujur timur dan 0° 11’ 25” - 0° 19’

22” lintang selatan.

2. Blok II ; 112° 21’ 54” - 112° 35’ 32” Bujur Timur dan 0° 33’ 30” Lintang Selatan.

Adapun batas - batas wilayah adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan hutan lindung 2. Sebelah timur berbatasan dengan hutan lindung

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Baka 4. Sebelah barat berbatasan dengan APL dan HPT.

Keseluruhan informasi tentang batas administratif dan batas wilayah dapat dilihat pada Lampiran 15.

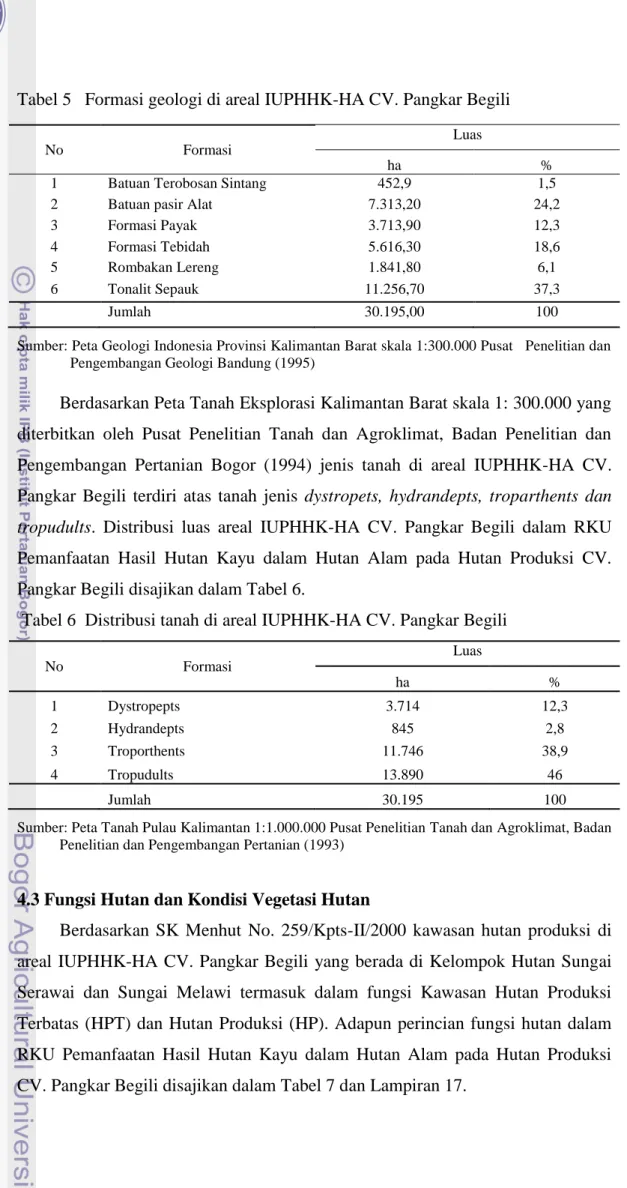

4.2 Tanah dan Geologi

Berdasarkan peta geologi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat skala 1:

300.000 tahun 1993, formasi geologi yang terdapat di areal IUPHHK-HA CV.

Pangkar Begili adalah batuan pasir alat, tonalit sepauk, formasi payak, formasi tebidah, rombakan lereng dan batuan terobosan Sintang. Informasi lengkap mengenai formasi geologi di areal IUPHHK-HA CV. Pangkar Begili disajikan pada Tabel 5 dan Lampiran 16.