PERBEDAAN KUALITAS HIDUP PENDERITA DAN BUKAN PENDERITA RINITIS ALERGI DENGAN MENGUNAKAN KUESIONER

SFAR SEBAGAI UJI DIAGNOSIS PADA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2020

SKRIPSI

Oleh :

AYU BETTY HUTAGAOL 170100069

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

PERBEDAAN KUALITAS HIDUP PENDERITA DAN BUKAN PENDERITA RINITIS ALERGI DENGAN MENGUNAKAN KUESIONER

SFAR SEBAGAI UJI DIAGNOSIS PADA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2020

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran

Oleh :

AYU BETTY HUTAGAOL 170100069

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karuniaNya saya mampu menyusun dan menyelesaikan seluruh rangkaian penyusunan skripsi yang berjudul ―Perbedaan Kualitas Hidup Penderita dan Bukan Penderita Rinitis Alergi dengan Mengunakan Kuesioner SFAR Sebagai Uji Diagnosis Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Tahun 2020‖.

Ditengah kondisi pandemi penulisan karya tulis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari pihak lain, maka dari itu saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S(K).

2. Yang terhormat dr. Indri Adriztina, M.Ked (ORL-HNS), Sp.THT-KL selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan nasehat dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

3.

Yang terhormat dr. Adlin Adnan, Sp.THT-KL (K) selaku ketua penguji dan Prof. Dr. dr. Tengku Siti Hajar Haryuna, Sp. THT-KL selaku dosen penguji yang telah bersedia memberikan setiap kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.4. Yang terhormat Dr. dr. Rohdiah Rahmawaty Lubis, M.Ked (Oph)., SpM(K) selaku dosen penasihat akademik saya.

5. Seluruh staf pengajar dan civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara atas bimbingan dan ilmu yang diberikan dari mulai awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Manusia yang selalu ingin kubahagiakan : Mama (Sinta Fatmawati), Bapak (Charles Hutagaol) dan saudara-saudaraku yang sangat kukasihi, Kak Heddy, Kak Iyung, Abang Paul, Abang Ganda, Kak Yeni yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

7. Teman-teman seperjuangan penulis: VRGL (Vero Silitonga & Handayani Gultom), Benjols (Agnesia, Erika, Enda, Ignasia, Ruth, Sarah), Koordinasi (Junia & Mega) dan Zaitun yang sangat membantu dan menyemangati penulis dalam menyusun karya tulis ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam berbagai segi dalam penelitian ini, baik dari segi isi, tampilan, maupun kekurangan lainnya.

Penulis sangat memohon kritik dan saran yang membangun agar karya tulis ilmiah ini dapat disempurnakan. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Medan, 10 Desember 2020

Penulis

Ayu Betty Hutagaol

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Pengesahan ... i

Kata Penghantar……….….. ii

Daftar Isi ... iv

Daftar Gambar ... vi

Daftar Tabel ... vii

Daftar Lampiran ... viii

Daftar Singkatan ... ix

Abstrak ... xi

BAB I PENDAHULUAN………..………1

1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 3

1.3 Tujuan Penelitian ... 3

1.4 Manfaat Penelitian ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1 Rinitis Alergi ... 5

2.1.2 Epidemiologi Rinitis Alergi ... 5

2.1.3 Etiologi Rinitis Alergi ... 6

2.1.4 Faktor Risiko Rinitis Alergi ... 7

2.1.5 Klasifikasi Rinitis Alergi... 7

2.1.6 Patofisiologi Rinitis Alergi ... 8

2.1.7 Diagnosis Rinitis Alergi ... 10

2.1.8 Tatalaksana Rinitis Alergi ... 13

2.1.9 Komplikasi Rinitis Alergi ... 16

2.1.10 Kuesioner SFAR ... 17

2.2 Kualitas Hidup ... 18

2.2.1 Definisi Kualitas Hidup... 18

2.2.2 Konsep Health-Related Quality Of Life (HRQoL) ... 19

2.2.3 Kualitas Hidup Penderita Rinitis Alergi ... 19

2.2.4 Pengukuran Kualitas Hidup Penderita Rinitis Alergi ... 22

2.3 Kerangka Penelitian... 25

2.3.1 Kerangka Teori ... 25

2.3.2 Kerangka Konsep ... 26

2.4 Hipotesis ... 26

BAB III METODE PENELITIAN ... 27

3.1 Rancangan Penelitian ... 27

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian ... 27

3.2.1 Lokasi Penelitian... 27

3.2.2 Waktu Penelitian ... 27

3.3 Populasi Dan Sampel Penelitian ... 27

3.3.1 Populasi Penelitian ... 27

3.3.2 Sampel Penelitian ... 28

3.4 Metode Pengumpulan Data ... 28

3.4.1 Jenis Data ... 28

3.4.2 Instrumen Penelitian ... 28

3.4.3 Uji Validitas Dan Reabilitas... 29

3.5 Definisi Operasional ... 30

3.6 Metode Analisis Data ... 31

BAB IV HASIL PENELITIAN ... 33

4.1 Hasil Penelitian ... 33

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian... 33

4.1.2 Karakteristik Subjek Penelitian... 33

4.1.3 Hasil Analisa Data... 35

4.1.4 Distribusi Karakteristik Kualitas Hidup... 38

4.2 Pembahasan ... 39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 44

5.1 Kesimpulan ... 44

5.2 Saran ... 45

DAFTAR PUSTAKA ... 46

LAMPIRAN………. 52

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

2.1 Patofisiologi rinitis alergi ... 9

2.2 Temuan pada pemeriksaan fisik rinitis alergi ... 11

2.3 Rekomendasi pengobatan rinitis alergi. ... 15

2.4 Kerangka teori. ... 25

2.5 Kerangka konsep. ... 26

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman 3.1 Definisi operasional ... 30

4.1 Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin… 33 4.2 Distribusi frekuensi responden berdasarkan usia………….. 34 4.3 Ditribusi frekuensi responden berdasarkan riwayat

penyakit atopi lain………. 34 4.4 Ditribusi frekuensi responden berdasarkan riwayat

penyakit atopi keluarga……… 35 4.5 Distribusi rinitis alergi berdasarkan jenis kelamin…………. 35 4.6 Distribusi rinitis alergi berdasarkan usia ……….. 36 4.7 Distribusi frekuensi rinitis alergi berdasarkan

penyakit atopi lain……….. 36 4.8 Distribusi berdasarkan riwayat keluarga yang

memiliki penyakit atopi……….. 37 4.9 Kualitas hidup pada mahasiswa Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara tahun 2020 secara umum…… 38 4.10 Kualitas hidup penderita dan bukan penderita rinitis alergi. 38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Daftar riwayat hidup………... 52

Lampiran B Pernyataan Orisinalitas …… ..………..… 54

Lampiran C Ethical Clearance ………...…………...……. 55

Lampiran D Surat Izin Penelitian………....………... 56

Lampiran E Lembar persetujuan……… 57

Lampiran F Identitas diri………... 58

Lampiran G Kuesioner SFAR……… 58

Lampiran H Kuesioner SF-36……….... 61

Lampiran I Interpretasi kuesioner SFAR………….………. 67

Lampiran J Interpretasi kuesioner SF-36……….…. 69

Lampiran K Validitas dan reabilitas kuesioner SFAR & SF-36... 70

Lampiran L Output Perangkat Lunak Statistik……… 74

Lampiran M Data Induk Penelitian……….. 79

DAFTAR SINGKATAN

ARIA : Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma BP : Bodily Pain

CDC : Centers for Disease Control and Prevention CD4 : Cluster Differentiation 4

CT : Computerized Tomography

ECRHS : The European Community Respiratory Health Survey FDA : Food and Drug Administration

FK USU : Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara GH : General health

H : Histamin

HRQoL : Health-Related Quality of Life IgE : Imunoglobulin E

IL : Interleukin

IU / mL : Internasional Unit/ milli Liter LTRA : Leukotriene Receptor Antagonists MCS : Mental Component Score

MH : Mental Mealth

NHNES : National Health and Nutrition Examination Survey PF : Physical Function

PCS : Physical Component Score RAND : Research ANd Development

RANTES : regulation on activation normal T cell expressed and secreted RE : Role Limitations

RP : Role limitations due to Physical health problems

SAPALDIA : The Swiss Study of Air Pollution and Lung Disease in Adults SFAR : Score For Allergy Rhinitis

SOM : Secretory otitis media SPT : Skin prick test

SPSS : Statistical Product and Service Solution

SF : Social Functioning SF-36 : Short Form-36

THT-KL : Telinga Hidung Tenggorokan-Kepala Leher VT : Vitality

WHO : World Health Organization

WHO-ARIA : World Health Organization Allergic Rinitis its Impact on Asthma

ABSTRAK

Latar belakang. Rinitis alergi merupakan inflamasi yang terjadi pada hidung akibat adanya reaksi alergi yang diperantarai oleh IgE. Gejala rinitis alergi berupa bersin-bersin, hidung tersumbat, serta gatal dan rinore. Gejala rinitis alergi dapat berdampak pada aktivitas sehari hari sehingga mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kualitas hidup penderita dan bukan penderita rinitis alergi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara angkatan 2017. Metode. Penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik observasional dengan rancangan cross-sectional. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik total sampling dan menggunakan dua buah kuesioner yaitu SFAR untuk menilai rinitis alergi dan SF 36 untuk menilai kualitas hidup dengan subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara angkatan 2017. Hasil. Dari 213 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara angkatan 2017 , didapati 112 penderita rinitis alergi dan 101 bukan penderita rinitis alergi. Skor median kualitas hidup penderita rinitis alergi adalah 74 sedangkan skor median kualitas hidup mahasiswa bukan penderita rinitis alergi adalah 78 . Dengan uji Man Whitney diperoleh hasil p value <0,05 (p=0,044). Simpulan. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara kualitas hidup penderita rinitis alergi dan bukan penderita rinitis alergi.

Kata kunci: Rinitis alergi, kualitas hidup, SFAR, SF 36.

ABSTRACT

Background. Allergic rhinitis causes inflammation that occurs in reactions due to IgE-mediated reactions. Causes rhinitis due to sneezing, nasal congestion, and itching and rhinorrhea. The effects of rhinitis can have an impact on daily activities that affect the quality of life of sufferers.

Objective. This study aims to determine differences in the quality of life of patients with and not allergic rhinitis sufferers in the Faculty of Medicine, University of North Sumatra generation 2017. Methods. This study is an observational study with a cross-sectional design. The research sample was determined by total sampling technique and used two questionnaires, SFAR to assess allergic rhinitis and SF 36 to assess quality of life with research subjects being students of the Faculty of Medicine, University of North Sumatra, 2017. Result. 213 students from the Faculty of Medicine, University of Sumatera Utara, 2017, there were 112 allergic rhinitis sufferers and 101 non-allergic rhinitis sufferers. The median quality of life score for allergic rhinitis sufferers was 74, while the median score of quality of life for non-allergic rhinitis students was 78. Man Whitney test, the results obtained p value <0.05 (p = 0.044). Conclusion. This study shows that there is a difference between the quality of life of people with allergic rhinitis and non-allergic rhinitis sufferers.

Keywords: Allergic rhinitis, quality of life, SFAR, SF-36.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Rinitis alergi merupakan suatu reaksi alergi pada pasien yang sebelumnya terpapar alergen yang menyebabkan terjadinya inflamasi pada mukosa hidung.

Hal tersebut akibat dilepaskannya mediator kimia pada saat terpapar kembali dengan alergen tersebut (Rafi et al., 2015). Menurut WHO-ARIA rinitis alergi atau yang adalah reaksi hipersensitivitas tipe 1 pada mukosa hidung yang menimbulkan gejala yang khas. Gejala utama rinitis alergi adalah hidung tersumbat, rinore, bersin dan gatal hidung. Gejala yang paling sering dan mengganggu pada orang dewasa dan anak-anak adalah hidung tersumbat (Meltzer, 2016).

Berdasarkan rekomendasikan oleh WHO-ARIA klasifikasi rinitis alergi berdasarkan durasi dan keparahan gejala adalah intermitten (kadang-kadang) dan persistent (menetap) dan juga berdasarkan tingkat keparahannya yakni mild (ringan) dan moderate-severe (sedang-berat). Sebelum diklasifikasikan demikian, rinitis alergi diklasifikasikan berdasarkan waktu dan jenis pajanan dan gejala, yaitu rinitis alergi seasonal (musiman) dan rinitis alergi perrenial (sepanjang tahun) (Brożek et al., 2017)

Rinitis alergi adalah masalah terkait kesehatan di seluruh dunia yang berdampak pada 10-20% dari seluruh populasi dan merupakan gangguan kronis yang tidak menular yang paling sering (Öçal et al, 2019). Menurut laporan survey yang dilakukan WHO sebanyak 400 juta populasi di dunia menderita rinitis alergi dan diperkirakan angka kejadian akan selalu bertambah (Nurhutami et al., 2020).

Studi epidemiologis mengungkapkan bahwa prevalensi rinitis alergi telah meningkat secara progresif di negara-negara yang lebih maju, yang saat ini mempengaruhi 10% - 40% orang dewasa dan 2% -25% anak-anak di seluruh dunia. Perkembangan ekonomi yang cepat, gaya hidup kebarat-baratan, urbanisasi

serta kebiasaan makan di negara-negara berkembang menyebabkan peningkatan kejadian rinitis alergi dalam beberapa dekade terakhir (Zhang & Zhang, 2019) Bauchau dan Durham melaporkan bahwa prevalensi rinitis alergi pada populasi dewasa di Eropa berdasarkan The European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) sebesar 21% dan pada beberapa negara di Eropa seperti di Belgia sebesar 28,5%, Perancis 24,5%, Italia 16,9%, Inggris 26%, dan Spanyol 21,5%. Berdasarkan World Allergy Report angka kejadian rinitis alergi di Negara Asia Pasifik pada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah berkisar 5 – 45% dari total populasi (An et al., 2015).

Prevalensi rinitis alergi di Indonesia adalah mencapai 24,3% (Supit et al., 2019). Berdasarkan catatan medis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Divisi THT-KL diperoleh angka sebesar 66.4% pasien dengan Rinitis alergi berusia 10 – 29 tahun dan 45.1% di antaranya adalah pelajar (Nurhutami et al., 2020). Menurut hasil penelitian Junaedi (2015) prevalensi rinitis alergi pada mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yaitu sebesar 41.4%.

Tidak seperti banyak penyakit lainnya dimana pengobatan berfokus pada mencegah kematian atau morbiditas tujuan pengobatan rinitis alergi adalah untuk meminimalkan atau menghilangkan gejala untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup (Spadini, 2016) Sementara Kualitas hidup menurut World Health Organization (WHO) adalah persepsi individu yang dilihat dari konteks budaya dan sistem nilai yang ada di tempat mereka tinggal dan hubungannya terhadap tujuan, harapan, standar dan perhatian mereka. Istilah hubungan kesehatan dengan kualitas hidup oleh WHO mengacu pada definisi sehat WHO yaitu suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan.

Rinitis alergi dapat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya secara signifikan (Kamel et al., 2015) menyebabkan ketidakhadiran di sekolah dan tempat kerja dan menyebabkan penurunan produktivitas selain beban ekonomi karena biaya perawatan. Obstruksi hidung dengan gangguan tidur akan berdampak menyebabkan tekanan psikologis pada individu tersebut. Banyak studi epidemiologis menunjukkan hubungan antara faktor alergi dan psikologis. Studi

menunjukkan pasien rinitis alergi menderita kecemasan, depresi, hypochondriasis, somatisasi, asthenia psikis dan introversi sosial. Ada hubungan antara level IgE dengan gangguan psikologis. Depresi dan gangguan psikologis lainnya dikaitkan dengan kadar IgE yang lebih tinggi (Venkateswarlu et al., 2017).

Dampak rinitis alergi pada kualitas hidup juga sangat signifikan sebagai kontributor utama terhadap total biaya absensi terkait kesehatan dan penurunan produktivitas (Bernstein et al., 2016). Walaupun hampir setengah dari pasien rinitis alergi (47%) yang mengalami rinitis alergi persistent dan hampir dua pertiga (63%) pasien yang mengalami rinitis alergi moderate-severe melaporkan bahwa tingkat keparahan penyakit mereka lebih buruk dari pernilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh dokter (Meltzer, 2016).

Mengingat angka kejadian rinitis alergi yang meningkat dari tahun ke tahun dan masih tingginya angka prevalensi rinitis alergi pada mahasiswa, maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kualitas hidup penderita rinitis alergi dan yang bukan penderita rinitis alergi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2020.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ―Apakah ada perbedaan kualitas hidup penderita dan bukan penderita rinitis alergi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2020?‖

1.3 TUJUAN PENELITIAN 1.3.1 TUJUAN UMUM

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kualitas hidup penderita dan bukan penderita rinitis alergi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2020.

1.3.2 TUJUAN KHUSUS

Tujuan khusus penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui distribusi rinitis alergi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera angkatan 2017 berdasarkan jenis kelamin, usia, riwayat penyakit atopi dan riwayat atopi keluarga.

2) Mengetahui kualitas hidup penderita rinitis alergi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2020.

3) Mengetahui kualitas hidup bukan penderita rinitis alergi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2020.

1.4 MANFAAT PENELITIAN 1) Bagi Instansi Kesehatan

Diharapkan memberi informasi tambahan untuk meningkatkan kualitas hidup penderita rinitis alergi.

2) Bagi Masyarakat

Diharapkan menambah pengetahuan masyarakat mengenai perbedaan kualitas hidup penderita dan bukan penderita rinitis alergi.

3) Bagi Penulis

1) Menambah pengetahuan penulis secara teoritis, metodologis maupun praktis mengenai perbedaan kualitas hidup penderita dan bukan penderita rinitis alergi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2020.

2) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perbedaan kualitas hidup penderita dan bukan penderita rinitis alergi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2020.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 RINITIS ALERGI

2.1.1 DEFINISI RINITIS ALERGI

Rinitis alergi merupakan suatu kelainan hidung yang disebabkan oleh proses inflamasi pada mukosa hidung akibat terpapar alergen, yang dimediasi oleh IgE spesifik (Pitarini et al., 2015). Sedangkan menurut WHO-ARIA, rinitis alergi adalah suatu kelainan pada hidung dengan gejala bersin-bersin, hidung berair, rasa gatal dan tersumbat setelah mukosa hidung terpapar alergen yang diperantarai oleh IgE (Nisa, 2017)

2.1.2 EPIDEMIOLOGI RINITIS ALERGI

Rinitis alergi mempengaruhi 10% hingga 40% dari total populasi (Brożek et

al., 2017). Laporan berdasarkan NHANES (2005-2006) menyatakan angka prevalensi populasi rinitis alergi sebanyak dua pertiga berusia 20 tahun, dan menunjukkan prevalensi hay fever seumur hidup sebanyak 11,3%, dengan 6,6%

mengalami gejala dalam 12 bulan terakhir. Pada awal 1990-an ECRHS membuat studi orang dewasa yang berusia 20 hingga 44 tahun di 23 negara di Eropa Barat, Australia dan Selandia Baru dengan menggunakan kuesioner yang diisi sendiri untuk memperkirakan prevalensi alergi hidung. Prevalensi bervariasi diantara 10%-40% dari seluruh yang berpartisipasi, dengan sekitar 12-65% partisipan melaporkan bahwa mereka mengalami pilek atau tersumbat atau mulai bersin terhadap paparan sumber allergen.

Studi The Swiss Study of Air Pollution and Lung Disease in Adults (SAPALDIA) melaporkan penderita rinitis alergi pada orang dewasa berusia 18 hingga 60 tahun adalah 17,9%. Di Eropa, prevalensi rinitis alergi pada orang dewasa cenderung berkisar di antara 10% - 41%, tergantung pada negara tertentu (Wise et al., 2018). Baru-baru ini studi kohort retrospektif di AS melaporkan

prevalensi rinitis alergi sebesar 19,9% dan melaporkan rinitis pada orang dewasa lebih dari 30% (Wallace & Dykewicz, 2017).

Prevalensi rinitis alergi di dunia semakin meningkat termasuk di Indonesia.

Prevalensi rinitis alergi di Indonesia mencapai 1,5-12,4% (Rafi et al., 2015) Peningkatan prevalensi 9% menjadi 12,3% terjadi di Jakarta, sedangkan 17,3%

terjadi di Semarang (Wuryanti et al., 2016). Berdasarkan catatan medis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Divisi THT-KL diperoleh angka sebesar 66.4%

pasien dengan Rinitis alergi berusia 10 – 29 tahun dan 45.1% di antaranya adalah pelajar (Nurhutami et al., 2020). Pada penelitian yang dilakukan mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Junaedi (2015) prevalensi rinitis alergi pada mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yaitu sebesar 41.4%.

2.1.3 ETIOLOGI RINITIS ALERGI 1) Alergen

Alergen hirupan adalah alergen terbanyak pada rinitis alergi (Harsono &

Endaryanto, 2009). Paparan alergen terutama aeroallergen, menjadi alergen yang paling umum adalah alergen luar dan dalam ruangan, Di negara beriklim tropis seperti Indonesia, paparan tungau dan debu rumah merupakan faktor paling penting pada perkembangan penyakit alergi terutama alergi pernapasan (Yudhistira et al, 2019)

2) Polutan

Fakta epidemiologi menyatakan bahwa polutan memperberat gejala rinitis.

Polusi terdapat dari dalam ruangan seperti asap rokok dan gas dan juga diluar ruangan seperti carbon dioksida, nitrogen, gas buang disel dan sulfur dioksida (Harsono & Endaryanto, 2009).

3) Obat obatan tertentu

Riwayat pengunaan beberapa obat dapat menyebabkan atau memperburuk gejala rinitis. Contoh obat yang dapat memicu seperti antihipertensi, aspirin, obat anti inflamasi nonsteroid (Harsono & Endaryanto, 2009) dan kontrasepsi oral (Scadding & Scadding, 2016).

2.1.4 FAKTOR RISIKO RINITIS ALERGI

Faktor risiko rinitis alergi adalah riwayat atopi keluarga, dikatakan bahwa jika seorang ayah atau ibu memiliki rinitis alergi, anak-anak mereka memiliki risiko risiko rinitis alergi yang lebih tinggi. Sebuah studi epidemiologi menemukan stres adalah faktor risiko rinitis alergi pada anak-anak dan dewasa. Demikian juga paparan debu adalah faktor risiko rinitis alergi (An et al., 2015).

Selain itu faktor risiko rinitis alergi termasuk jenis kelamin laki-laki, kelahiran selama musim serbuk sari, status anak sulung, penggunaan antibiotik sejak awal, ibu yang merokok aktif, paparan alergen dalam suatu ruangan, kadar serum IgE yang meningkat sebelum usia 6 tahun (> 100 IU / mL), dan adanya IgE spesifik alergen (Schuler IV & Montejo, 2019). Sementara pengaruh paparan infeksi terhadap anak usia dini (the hygiene hypothesis), hewan, dan perokok pasif pada perkembangan atopi dan rinitis alergi masih belum dapat dibuktikan kebenenarannya (Meltzer, 2016).

2.1.5 KLASIFIKASI RINITIS ALERGI

Menurut klasifikasi asli pada tahun 1997, rinitis alergi dibagi menjadi 2 kategori yaitu pesistent (Gejala yang timbul sepanjang tahun dan gejala berlangsung setidaknya 6 bulan per satu tahun) dan seasonal (timbulnya gejala secara musiman) (Cheng et al., 2018). Semakin kompleks seiring berkembangnya waktu dan kebutuhan pengobatan, rinitis alergi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

2.1.5.1 Berdasarkan waktu serangan dan jenis paparan (Brożek et al., 2017):

1) Rinitis alergi musiman (seasonal allergic rhinitis), disebabkan oleh alergen yang berada di luar ruangan seperti serbuk sari dan spora jamur.

2) Rinitis alergi menahun (perennial allergic rhinitis), disebabkan oleh alergen yang berada di dalam ruangan seperti tungau debu rumah, jamur, kecoak, dan bulu binatang.

3) Rinitis alergi oleh karena pekerjaan (occupational allergic rhinitis) 2.1.5.2 Berdasarkan frekuensi gejala (Brożek et al., 2017)

1) Intermiten (<4 hari per minggu atau <4 minggu per tahun) 2) Persisten (> 4 hari per minggu dan> 4 minggu per tahun) 2.1.5.3 Berdasarkan tingkat keparahan (Dykewicz et al., 2017)

1) Mild (ringan) Ketika gejalanya tidak mengganggu kualitas hidup.

2) Moderate-severe (sedang-berat) Ketika gejalanya cukup buruk sehingga mengganggu kualitas hidup. Faktor yang dapat menyebabkan klasifikasi severe termasuk gangguan tidur, penurunan nilai harian, olahraga, atau rekreasi kegiatan; dan penurunan kinerja sekolah atau pekerjaan.

2.1.6 PATOFISIOLOGI RINITIS ALERGI

Rinitis alergi adalah penyakit akibat paparan allergen yang diperantarai IgE yang pada individu yang memiliki kecenderungan genetik, dan sebagian karena perubahan pada sistem kekebalan tubuh individu tersebut. Alergen yang umum terlibat dalam rinitis alergi terutama adalah protein dan glikoprotein yang ditemukan dalam partikel di udara. Kotoran tungau, kecoak dan bulu binatang adalah alergen yang dapat memicu gejala intermiten atau persisten sepanjang tahun di daerah beriklim sedang (Eifan & Durham., 2016).

Pada rinitis alergi, banyak sel inflamasi, termasuk sel mast, sel T positif CD4, sel B, makrofag, dan eosinofil, menyusup ke lapisan hidung setelah terpapar alergen. Pada penderita alergi, sel T yang menginfiltrasi mukosa hidung secara dominan adalah T helper 2 (Th2) dan melepaskan sitokin (mis. Interleukin [IL] -3, IL-4, IL-5, dan IL-13) yang mempromosikan imunoglobulin E (IgE) produksi

berkepanjangan. Berbagai mediator dan sel terlibat dalam fase ini. Beberapa produk sel mast seperti TNF-α, IL-5, dan IL-8 memiliki potensi untuk mengaktifkan sel imun lainnya seperti monosit, sel T, eosinofil dan basofil. Di sisi lain, beberapa produk sel mast mis. IL-10 memiliki fungsi antiinflamasi atau imunosupresif. Sel-sel imun yang teraktifkan dapat menyebabkan beberapa kerusakan jaringan dan remodeling, misalnya, protein dasar eosinofil menginduksi cedera sel epitel, dan sitokin Th2 (IL-4, IL-5, dan IL-9) memicu lebih banyak produksi IgE, hiperplasia sel, dan produksi lendir yang berlebihan (Cheng et al., 2018).

2.1.7 DIAGNOSIS RINITIS ALERGI

2.1.7.1 ANAMNESA

Anamnesis dimulai dengan riwayat medis umum yang menyeluruh dan harus ditindaklanjuti dengan pertanyaan yang lebih spesifik untuk alergi termasuk informasi lingkungan, pekerjaan, informasi tentang riwayat pribadi dan keluarga pasien dengan penyakit alergi. Riwayat keluarga dengan rinitis alergi, asma, atau dermatitis atopik memperkuat diagnosis rinitis alergi pada pasien dengan gejala yang sesuai. Tingkat keparahan gejala harus dinilai untuk membantu memandu keputusan pemberian pengobatan (Michael et al., 2015).

Gejala yang paling sering termasuk bersin, rinore anterior, obstruksi hidung bilateral dan pruritus hidung pada pasien dengan rinitis alergi. Gejala yang kurang khas seperti epistaksis, gejala hidung unilateral, sakit kepala yang parah, atau anosmia. Dokter juga harus memperhatikan obat-obatan pasien, seperti obat antihipertensi, agen psikotropika, dan dekongestan topikal, yang dapat menyebabkan gejala yang berkaitan dengan rinitis alergi (Seidman et al., 2015).

Umumnya 96% pasien rinitis alergi akan datang dengan dua gejala atau lebih (Linneberg et al., 2016).

2.1.7.2 PEMERIKSAAN FISIK

Pada pasien dengan rinitis alergi penggunaan rhinoskopi anterior dan endoskopi hidung adalah pendekatan yang banyak digunakan. Endoskopi hidung adalah langkah selanjutnya, yang berguna untuk pasien dengan kegagalan pengobatan atau untuk pengecualian dalam kondisi lain (Cheng et al., 2018).

Temuan pada pemeriksaan fisik yang mendukung diagnosis rinitis alergi meliputi beberapa temuan klasik, seperti hidung berair dan pembengkakan berwarna merah muda pucat atau kebiruan pada mukosa hidung. Pada mata sering ditemukan mata berair, pembengkakan konjungtiva dan, terutama pada anak-anak,

―allergic shiner‖ dengan penggelapan dan pembengkakan kelopak mata bagian bawah yang menandakan adanya penggumpalan di pembuluh darah vena (Seidman et al., 2015).

Pemeriksaan fisik yang mungkin dapat dijumpai adalah (Schuler IV &

Montejo, 2019) :

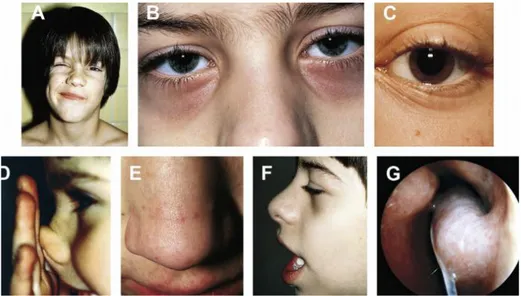

Gambar 2.2 Temuan pada pemeriksaan fisik rinitis alergi. (a) facial grimacing or twitching (gatal pada hidung) (b) allergic shiners. (c) dennie-morgan lines. (d) the allergic salute. (e) nasal creasing related to the allergic salute. (f) allergic facies. (g) mukosa hidung.

1) Allergic shiners: Terjadi karena edema infraorbital akibat venodilasi terkait dengan perubahan pembuluh darah dalam konteks peradangan alergi.

2) Line Dennie-Morgan: Terdiri dari lipatan yang meningkat atau garis di bawah yang lebih rendah kelopak mata dan lebih sering terjadi pada pasien rinitis alergi.

3) Allergic salute: Ini adalah perilaku yang berhubungan dengan hidung gatal dan rinore yang terdiri dari menggosok hidung berulang kali. Ini berulang mendorong ujung hidung dengan tangan mengarah ke lipatan hidung melintang.

4) Fasies alergi: Khas terdiri dari langit-langit melengkung yang tinggi, mulut pernapasan, dan maloklusi gigi. Ini umumnya terlihat pada anak-anak dengan rinitis alergi.

5) Mukosa hidung: Dengan rinoskopi anterior, mukosa hidung mungkin terlihat pucat dan berwarna biru dengan edema turbinate.

6) Cobblestoning: Orofaring posterior dapat menyebabkan jaringan limfoid hiperplastik yang mengarah ke penampilan ―cobblestoning” atau "batu" pada mukosa.

7) Membran timpani dapat dijumpai dalam keadaan abnormal, baik dengan retraksi atau dengan akumulasi cairan serosa. Ini berkaitan dengan pembengkakan mukosa hidung dan disfungsi tuba eustachius.

2.1.7.2 PEMERIKSAAN PENUNJANG

1) Uji tusuk

Uji tusuk atau Skin prick test (SPT) adalah tes standar yang banyak digunakan dalam diagnosis dugaan kasus alergi yang diperantarai IgE. SPT sebagai standar emas dalam diagnosis alergi. Ini memberikan informasi entang keberadaan IgE spesifik terhadap protein dan alergen (Ibekwe & Ibekwe, 2016).

2) Pengukuran serum spesifik IgE

Berbeda dengan nilai prediksi rendah pengukuran IgE serum total dalam diagnosis penyakit alergi, pengukuran IgE spesifik alergen dalam serum dinilai

penting. Selain itu, pengukuran IgE spesifik tidak dipengaruhi oleh obat atau penyakit kulit. (Cheng et al., 2018).

3) Imaging

Computerized tomography (CT) adalah penyelidikan radiologis utama untuk sebagian besar gangguan sinonasal, tetapi penggunaannya terbatas dalam diagnosis. CT-scan harus dilakukan hanya pada pasien yang tidak menanggapi pengobatan, dan pada pasien dengan rinitis unilateral (Mafee et al., 2006).

Pelayan kesehatan tidak harus melakukan pencitraan sinonasal pada pasien yang datang dengan gejala yang konsisten pada diagnosis rinitis alergi (Seidman et al., 2015).

2.1.8 TATALAKSANA RINITIS ALERGI 2.1.8.1 TERAPI NON FARMAKOLOGI

Tujuan terapi di rinitis alergi adalah untuk meringankan gejala dan memulihkan kualitas hidup (Royal, 2019). Langkah-langkah non-farmakologis bertujuan untuk mengurangi paparan iritasi dan atau agen alergen. Paparan terhadap alergen dan iritan, seperti tungau debu, jamur, serbuk sari, hewan peliharaan, dan asap tembakau harus diminimalkan (Kakli & Riley, 2016).

2.1.8.2 TERAPI FARMAKOLOGI 1) Antihistamin oral

Dari empat reseptor histamin yang diketahui sejauh ini (H1, H2, H3 dan H4), reseptor H1 terutama bertanggung jawab untuk reaksi alergi langsung dan menjadi target dari pengobatan (Klimek et al., 2016). Antihistamin oral terdiri dari generasi pertama dan kedua. Antihistamin generasi pertama (mis.

Diphenhydramine, chlorpheniramine, dan hydroxyzine) melintasi sawar darah- otak dengan mudah dan mengikat reseptor H1 yang dapat menyebabkan sedasi.

Antihistamin generasi pertama kurang spesifik karena mengikat reseptor kolinergik, a-adrenergik, dan serotonergik, yang dapat menyebabkan mulut

kering, mata kering, retensi urin, sembelit, dan takikardia. Penggunaan kumulatif dengan sifat antikolinergik yang kuat dikaitkan dengan risiko demensia yang lebih tinggi. Sebaliknya, antihistamin generasi kedua (misalnya, fexofenadine, cetirizine, levocetirizine, loratadine, desloratadine, ebastine, epinastine, dan bilastine) lebih spesifik untuk reseptor H1 perifer dan terbatas penetrasi terhadap sawar darah-otak, sehingga mengurangi sedasi. (Cheng et al., 2018).

Karena profil keamanannya yang sangat baik dan keunggulan terapi dalam pengobatan rinitis alergi, anti-H1 generasi kedua menjadi pilihan utama pengobatan (Sakano et al, 2018).

2) Antihistamin Intranasal

Antihistamin intranasal memiliki aksi yang cepat dan dapat membantu secara signifikan mengurangi hidung tersumbat, bersin dan hidung berair. Seperti halnya antihistamin oral, antihistamin intranasal juga memiliki target reseptor H1.

Antihistamin intranasal dianggap mencapai tingkat obat yang lebih tinggi di hidung dan memiliki efek antiinflamasi, seperti stabilisasi sel mast yang tidak ada dalam antihistamin oral (Schuler IV & Montejo, 2019).

3) Dekongestan hidung

Dekongestan adalah stimulan adrenergik atau adrenomimetik sebagai vasokonstriksi utama, yang menghilangankan sumbatan hidung dengan cepat pada rinitis alergi (Laccourreye et al., 2015). Dekongestan hidung dibagi menjadi dua kelompok: yaitu penggunaan secara topikal oral dan hidung. Dekongestan hidung harus digunakan maksimal hingga 5-7 hari, karena penggunaan jangka panjang meningkatkan risiko rinitis yang resisten terhadap obat.

Kombinasi oxymetazoline dan mometasone furoate untuk penggunaan topikal hidung mencapai onset aksi yang cepat, bekerja lebih baik pada sumbatan hidung, dan mengurangi ukuran polip pada pasien dengan rinitis alergi musiman dan polip hidung dibandingkan dengan dua obat yang diberikan secara terpisah (Cheng et al., 2018).

4) Kortikosteroid intranasal

Kortikosteroid intranasal memiliki antiinflamasi sifat yang mengurangi gejala bersin, gatal, hidung berair dan kemacetan. Data menunjukkan bahwa kortikosteroid intranasal dapat mengurangi gejala alergi mata, seperti gatal, kemerahan, dan bengkak. Kortikosteroid intranasal menghasilkan pengurangan mediator dan pelepasan sitokin yang signifikan, sehingga mengurangi perekrutan basofil, eosinofil, neutrofil, dan sel mononuklear untuk sekresi hidung (Sakano et al., 2018). Meskipun diindikasikan aman, penggunaan pada wanita hamil membutuhkan pertimbangan yang lebih besar, karena kekhawatiran tentang embriogenesis (Nowicka & Samoliński, 2015).

5) Antagonis Reseptor Leukotrine

LTRA (Leukotriene Receptor Antagonists) dapat dibagi menjadi dua jenis terdasarkan pada mekanisme kerja yaitu: bertindak sebagai penghambat kompetitif reseptor (contoh: montelukast, zafirlukast, pranlukast) dan yang menghambat enzim 5-lipoksigenase (contoh: zileuton) (Klimek et al., 2016).

LTRA memblokir reseptor cysteinyl leukotriene 1 (CysLT1) yang menghambat leukotrien, mediator inflamasi yang diproduksi oleh mast sel, eosinofil, basofil, makrofag, dan monosit, yang berkontribusi pada gejala rinitis alergi. Montelukast adalah satu-satunya LTRA disetujui oleh FDA untuk pengobatan (Mark, 2017).

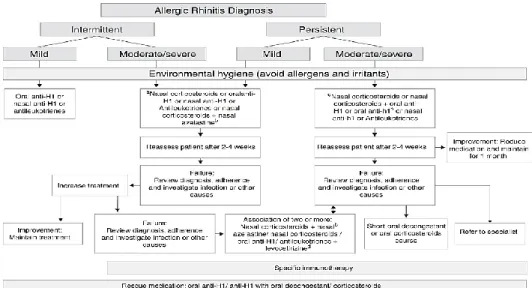

Gambar 2.3 Rekomendasi pengobatan rinitis alergi.

2.1.9 KOMPLIKASI RINITIS ALERGI 1) Polip hidung

Beberapa penelitian menyatakan bahwa alergi hidung merupakan salah satu faktor penyebab terbentuknya polip hidung dan kekambuhan polip hidung. Polip hidung terbentuk sebagai akibat peradangan kronis pada mukosa sinus paranasal.

Khasnya adalah jinak, biasanya berkembang secara bilateral pada orang dewasa (Kakli & Riley., 2016)

2) Asma

Rinitis alergi adalah faktor risiko independen untuk timbulnya asma, dan 40%

pasien rinitis alergi memiliki atau akan menderita asma. Karena respons inflamasi jalan napas atas dan bawah memiliki persamaan dan saling terkait satu sama lain.

Untuk pasien rinitis alergi, diagnosis untuk asma harus didasari riwayat medis pasien, gejala dan pemeriksaan fungsi paru (Cheng et al., 2018). Hal yang sama juga didukung oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa rinitis alergi juga sering dikaitkan dengan asma yang dapat ditemukan di 15% hingga 38%

penderita rinitis alergi, dan gejala hidung yang dapat dijumpai pada 6% sampai 85% penderita asma (Brożek et al., 2017)

3) Konjungtivitis alergi

Mata gatal, berair, kemerahan dan gejala mata lainnya adalah gejala utama pasien rinitis alergi dengan konjungtivitis alergi, terutama pasien rinitis alergi musiman, yang insidensinya bisa mencapai 85%. Survei rinitis alergi selama tahun 2005-2011 menunjukkan bahwa kejadian tersebut gejala mata pada pasien rinitis alergi adalah 32% -59% berdasarkan riwayat medis dan manifestasi klinis (Cheng et al., 2018).

4) Rinosinusitis kronis

Peradangan alergi adalah faktor utama yang terkait dengan rinosinusitis kronis. Prevalensi rhinosinusitis kronis ditemukan menjadi 30% pada pasien

rinitis alergi dan 23% pada pasien asma, dibandingkan dengan masing-masing hanya 6% dan 7%, pada subyek tanpa rinitis alergi atau asma (Cheng et al., 2018).

5) Otitis media

Secretory otitis media (SOM) adalah penyakit inflamasi nonsuppuratif. Efusi telinga tengah yang meliputi cairan serosa dan lendir seperti pulpa dan gangguan pendengaran adalah fitur utama dan rinitis alergi dianggap sebagai salah satu faktor risiko yang mungkin menyebabkan SOM pada anak-anak. Memang, satu studi dari Inggris menemukan bahwa prevalensi rinitis alergi pada pasien dengan otitis media kronis atau berulang berkisar antara 24% hingga 89% (Cheng et al., 2018).

2.1.10 KUESIONER SFAR

Kuesioner SFAR (Score for Allergic Rhinitis) telah digunakan di Prancis dan digunakan enam negara di Afrika. Kuesioner SFAR mudah digunakan dan membutuhkan waktu kurang dari 3 menit untuk setiap individu. SFAR adalah instrumen yang tervalidasi dengan 8 item yang sangat singkat. Dibandingkan dengan semua instrumen lain yang ada, SFAR memiliki dua keunggulan yaitu lebih informatif daripada instrumen yang biasa digunakan. SFAR juga memiliki sensitivitas, spesifisitas yang lebih baik dan positive predictive value yang lebih baik dalam menegakkan rinitis alergi pada individu dibandingkan dengan instrumen lain.

Kuesioner SFAR terdiri dari 8 pertanyaan yaitu:

(1) Gejala pada hidung dalam 12 bulan terakhir, seperti bersin, pilek, dan hidung tersumbat.

(2) Gejala hidung disertai dengan mata gatal dan berair (rhinoconjunctivitis).

(3) Bulan atau musim terjadinya gejala (musiman atau sepanjang tahun)

(4) Faktor pemicu terjadinya gejala hidung seperti debu rumah, serbuk sari, dll.

(5) Kesadaran diri akan status alergi.

(6) Tes alergi positif sebelumnya.

(7) Diagnosis medis alergi sebelumnya (Asma, alergi kulit, rinitis alergi).

(8) Riwayat alergi pada keluarga.

Sensitivitas dan spesifisitas serta predictive value menunjukkan bahwa cut-off value dari kuesioner SFAR adalah ≥ 7 yang dengan optimal dapat membedakan antara individu penderita rinitis alergi dan yang bukan penderita rintis alergi (Annesi-Maesano et al., 2002).

Setiap pertanyaan diberi skor antara 1-2 dengan total skor maksimum 16.

Hasil penelitian tentang sensitivitas dan spesifisitas SFAR sebagai alat diagnostik untuk rinitis alergi di Rumah Sakit Umum H. Adam Malik Medan, menunjukkan sensitivitas kuesioner SFAR sebesar 97% dan spesifisitas 33% sedangkan positive predictive value sebesar 95% dan negative predictive value sebesar 50%. Oleh karena itu, kuesioner SFAR dapat digunakan untuk mengidentifikasi rinitis alergi (Devi et al., 2019).

2.2 KUALITAS HIDUP

2.2.1 DEFINISI KUALITAS HIDUP

Menurut WHO kualitas hidup adalah persepsi individu terhadap kehidupan yang dijalaninya sesuai dengan budaya, nilai dan perilaku tempat individu tersebut tinggal serta membandingkan kehidupannya tersebut dengan tujuan, harapan dan standar yang telah ditetapkan oleh individu (WHO, 1994).

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu yang berfokus terhadap kondisi kesehatan fisik dan mental serta hubungannya dengan risiko dan kondisi kesehatan, status fungsional, dukungan sosial dan status sosial ekonomi (CDC, 2000).

2.2.2 KONSEP HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE (HRQoL)

Konsep health-related quality of life (HRQoL) dan faktor-faktor penentunya telah berkembang sejak tahun 1980an. Istilah kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan (HRQoL) umumnya digambarkan sebagai suatu istilah yang mengacu pada aspek kesehatan dari kualitas hidup. Umumnya dianggap sebagai dampak penyakit dan perawatan pada kecacatan dan fungsi sehari-hari, juga dampak kesehatan yang dirasakan individu pada kemampuan untuk hidup kehidupan yang memuaskan meliputi aspek-aspek pada kualitas hidup yang jelas mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental.

Pada level individu, HRQoL mencakup persepsi terhadap kesehatan fisik dan mental dan korelasinya termasuk risiko dan kondisi kesehatan, status fungsional, dukungan sosial, dan status sosial ekonomi. Namun, HRQoL secara spesifik adalah suatu ukuran nilai yang ditetapkan untuk waktu tertentu kehidupan yang dimodifikasi oleh gangguan, keadaan fungsional, persepsi dan peluang, sebagaimana dipengaruhi oleh penyakit, cedera, perawatan dan kebijakan (Haraldstad et al., 2019).

HRQoL sebenarnya ukuran status kesehatan yang dipersepsikan sendiri yang dapat dijelaskan kuesioner kesehatan untuk mengambarkan fungsi dan kesejahteraan (Karimi & Brazier., 2016). Pada level komunitas, HRQoL mencakup sumber daya, kondisi, kebijakan, dan praktik yang mempengaruhi persepsi kesehatan populasi dan status fungsional (CDC, 2000).

2.2.3 KUALITAS HIDUP PENDERITA RINITIS ALERGI

Kualitas hidup didefinisikan sebagai persepsi seseorang terhadap kepuasan dalam hidupnya yang berhubungan dengan kesehatan tentang penyakit dan gangguan yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan seorang pasien.

Mayoritas pasien dengan rinitis alergi melaporkan bahwa kualitas hidup mereka (sempurna, 11%; sangat baik, 29%; dan baik, 34%) jika dibandingkan dengan orang dewasa tanpa alergi hidung yang mengambarkan kualitas kesehatan mereka

secara sempurna sebanyak 23%. Terbukti bahwa pasien rinitis alergi signifikan lebih rendah kualitas kesehatannya. Hampir dua kali lipat pasien rinitis alergi menilai kesehatan mereka dalam kondisi yang buruk (27%) dibandingkan dengan pasien tanpa alergi pada hidung (15%) (Meltzer, 2016).

1) Dampak terhadap tidur

Meskipun gejala utama rinitis alergi adalah bersin, keluarnya cairan dari hidung, dan hidung sumbatan, namun rinitis alergi juga dikaitkan dengan kondisi gangguan tidur. Gejala rinitis alergi meyebabkan kesulitan untuk memulai tidur dan bangun lebih dini telah dilaporkan pada penderita dengan rinitis alergi.

Peningkatan interleukin IL-6 dan sekresi TNF (Tumor Nekrosis Factor) dapat menjelaskan kesulitan unuk memulai tidur. Dilaporkan adanya hubungan insomnia dengan pergeseran dominasi T helper tipe 2 (Th2) yang memicu respons alergi. Hal ini menyatakan bahwa inflamasi dan sitokin yang disebabkan oleh rinitis alergi, menyebabkan gangguan pada kualitas tidur (Suzuki et al., 2018).

Gejala rinitis menyebabkan obstruksi hidung yang telah terbukti berkontribusi pada resistensi pada saluran nafas atas. Ketika ada peningkatan resistensi hidung, maka akan mengurangi aliran udara melalui meningkatnya tekanan di sekitar jalan napas yang dikenal sebagai faktor risiko sleep apnea obstruktif (OSA). Demikian rinitis alergi telah lama diakui sebagai faktor risiko OSA (Cao et al., 2018).

Gangguan tidur yang disebabkan oleh rinitis alergi harus dipertimbangkan dengan serius, karena dapat menyebabkan kelelahan, lesu badan, gangguan ingatan, lekas marah, depresi, dan lain-lain. (Hoehle et al., 2017). Selain itu gejala rinitis alergi juga menyebabkan kantuk di siang hari yang menyebabkan kualitas hidup yang terganggu. Dalam survei terhadap 100 pasien yang memiliki rinitis alergi moderate-severe, gangguan tidur dilaporkan oleh 66% orang dewasa dan 43% dari anak-anak. Pasien dengan rinitis alergi moderate-severe memiliki kecemasan, depresi, kelelahan, masalah dengan interaksi sosial, dan tanda-tanda disfungsi kognitif (Hoyte & Nelson, 2018).

2) Dampak terhadap produktivitas

Berdasarkan pada penelitian mengenai Health-Related Quality of Life (HRQoL) terhadap penderita, rinitis alergi mempengaruhi produktivitas yang berhubungan dengan gangguan ansietas dan depresi yang dapat mempengaruhi prestasi dalam belajar dan berkurangnya produktivitas (Rafi, 2015). Sekitar lebih dari sepertiga (36%) pasien dengan rinitis alergi melaporkan penurunan kinerja di tempat kerja, atau presenteeism (Kondisi ini terjadi ketika pekerja tetap memaksakan untuk bekerja walaupun sedang dalam kondisi yang sakit sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal) (Linneberg et al., 2016).

Sementara sebuah survei 2007 prospektif cross-sectional, mengidentifikasi di antara pasien bahwa gejala yang berhubungan dengan rinitis alergi memiliki dampak yang signifikan pada pekerjaan atau kinerja pada 74% pasien sedangkan 61% pasien melaporkan merasa lelah, 38% melaporkan merasa mudah tersinggung, dan 23,5% merasakan tidak enak badan (Kakli & Riley, 2016).

Hampir dua kali lebih banyak pasien dengan rinitis alergi dibandingkan dengan orang dewasa yang tidak alergi hidung mengatakan bahwa kesehatan mereka membatasi mereka dalam kegiatan fisik di siang hari (20% : 11%) dan aktivitas luar ruangan (44% : 21%) (Meltzer, 2016). Pengaruh terhadap dampak pendidikan juga terlihat dalam evaluasi ketidakhadiran, produktivitas pekerjaan sekolah, dan hasil yang tidak maksimal pada saat ujian. Hasil dari laporan pada pengamatan pada orang dewasa melaporkan bahwa adanya penurunan produktivitas, merasa terganggu dan mengakibatkan kurang konsentrasi pada penderita rinitis alergi (Blaiss et al., 2018).

3) Dampak terhadap sosial-ekonomi

Total beban untuk rinitis alergi tidak hanya terletak pada penurunan fungsi fisik dan sosial, tetapi juga pada beban ekonomi penderita rinitis alergi dan keluarga mereka. Sebagian besar pasien yang datang ke penyedia layanan kesehatan menderita rinitis alergi persisten yang menggunakan beberapa obat dan mengakibatkan semakin tingginya beban sosial ekonomi, (Price et al., 2015).

Sebagian besar beban biaya rinitis alergi tidak secara langsung namun disebabkan oleh ketidakhadiran yang tinggi dan presenteeism. Hal tersebut lebih besar dari biaya langsung pengobatan rinitis itu sendiri (Wise et al., 2018).

Kerugian yang terkait dengan rinitis alergi akibat biaya kehilangan produktivitas di tempat kerja juga terjadi. Survei mencatat 23% sampai 33%

diperkiraan hilangnya produktivitas pada hari-hari ketika gejala alergi memburuk muncul dibandingkan dengan hari-hari ketika responden tidak mengalami gejala.

Hal tersebut pastinya mempengaruhi dampak social ekonomi penderita (Meltzer, 2016).

Selain itu remaja dengan rinitis alergi mempunyai tingkat somatisasi, kecemasan, dan depresi yang lebih tinggi, yang akan berpengaruh terhadap prestasi belajar. Prestasi akademik sangat penting dalam menentukan pada status sosial ekonomi siswa di masa depan, gaya hidup dan berkontribusi pada sosial ekonomi (Blaiss et al., 2018).

2.2.4 PENGUKURAN KUALITAS HIDUP PENDERITA RINITIS ALERGI

Instrumen penilaian kualitas hidup secara umum dibagi menjadi 2 macam, yaitu instrumen umum (generic scale) dan instrumen khusus (spesific scale).

Short Form-36 adalah salah satu instrumen penilaian kualitas hidup secara umum (generic scale) yang telah dipergunakan secara luas untuk berbagai penyakit kronis. Selain itu penggunaan SF-36 dapat dilakukan dengan cepat (5-10 menit) dan mudah, bahkan dapat juga dilakukan menggunakan wawancara melalui telepon (Tinartayu & Riyanto, 2015).

Kuesioner Survei Kesehatan Formulir Pendek 36-Item (SF-36) adalah instrumen yang sangat populer untuk mengevaluasi kualitas hidup terkait kesehatan. Pencarian dalam PubMed menggunakan istilah "survei kesehatan SF- 36" dapat ditemukan sebanyak 9722 item (Lins dan Cavalho, 2016). Pada penelitian yang dilakukan oleh Simon Salim (2015) di Jakarta bahwa kuisoner SF-

36 berbahasa Indonesia dapat diterima baik oleh pasien dan bersifat valid-reliabel (Salim, 2015).

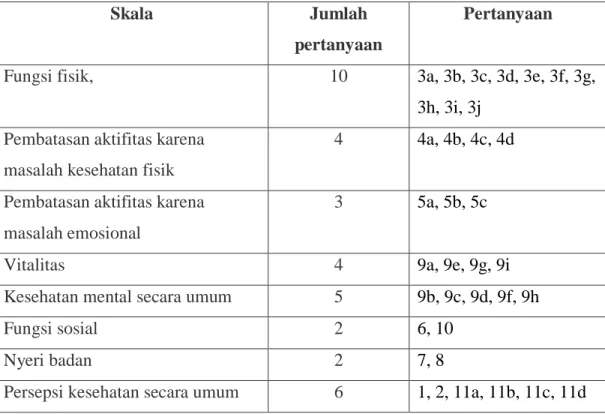

Kuesioner SF-36 mengukur 8 dimensi, yaitu (Lins & Carvalho, 2016):

1) PF: Physical function (Fungsi fisik)

2) RP: Role limitations due to physical health problems (Keterbatasan aktifitas karena masalah kesehatan fisik)

3) BP: Bodily pain (Nyeri badan)

4) SF: Social functioning (Fungsi sosial)

5) MH: General mental health (Kesehatan mental secara umum)

6) RE: Role limitations due to emotional problems (Pembatasan aktifitas karena masalah emosional)

7) VT: Vitality (Vitalitas)

8) GH: General health perceptions (Persepsi kesehatan secara umum)

Berdasarkan analisis ada 2 konsep komponen yang dapat dinilai mengunakan skala SF-36 yaitu skor komponen fisik (Physical Component Score / PCS ) dan skor komponen mental (Mental Component Score / MCS) (Lins & Carvalho, 2016). Skala fungsi fisik (PF), Keterbatasan aktifitas karena masalah kesehatan fisik (RP) dan nyeri badan (BP) berhubungan dengan komponen fisik dan penilaian skor komponen fisik (Physical Component Score / PCS). Skala kesehatan mental secara umum (MH), pembatasan aktifitas karena masalah emosional (RE) dan fungsi sosial (SF) berhubungan dengan skor komponen mental (Mental Component Score / MCS). Sedangkan skala vitalitas (VT) dan persepsi kesehatan secara umum (GH) ada dalam penilaian skor komponen fisik (PCS) maupun skor komponen mental (MCS) (Cordier et al., 2018).

Metode RAND dapat digunakan untuk menilai skor setiap pertanyaan pada kuesioner SF-36. Metode tersebut mengunakan dua langkah. Pertama memasukan skor pada setiap komponen. Semua komponen diberi skor dengan rentang 0 hingga 100 sehingga skor terendah dan tertinggi yang mungkin adalah masing-masing 0 dan 100. Kedua komponen dalam skala yang sama dirata-rata

untuk dibuat dalam 8 skala skor. Setiap pertanyaan dengan nilai yang tinggi menunjukkan keadaan yang lebih baik.

Untuk pertanyaan yang memiliki 2 kategori jawaban diberi kode 0 dan 100, untuk pertanyaan yang memiliki 3 kategori jawaban dikode 0, 50 dan 100, pertanyaan yang memiliki 5 kategori jawaban diberikan kode 0, 25, 50, 75 dan 100, sedangkan untuk pertanyaan yang memiliki 6 kategori jawaban diberikan kode 0, 20, 40, 60, 80 dan 100. Selanjutnya nilai kode untuk pertanyaan- pertanyaan yang memiliki skala yang sama dijumlahkan kemudian dirata-ratakan (Hays et al., 1993). Skor yang lebih besar menunjukkan HRQoL yang lebih baik (Bunevicius, 2017).

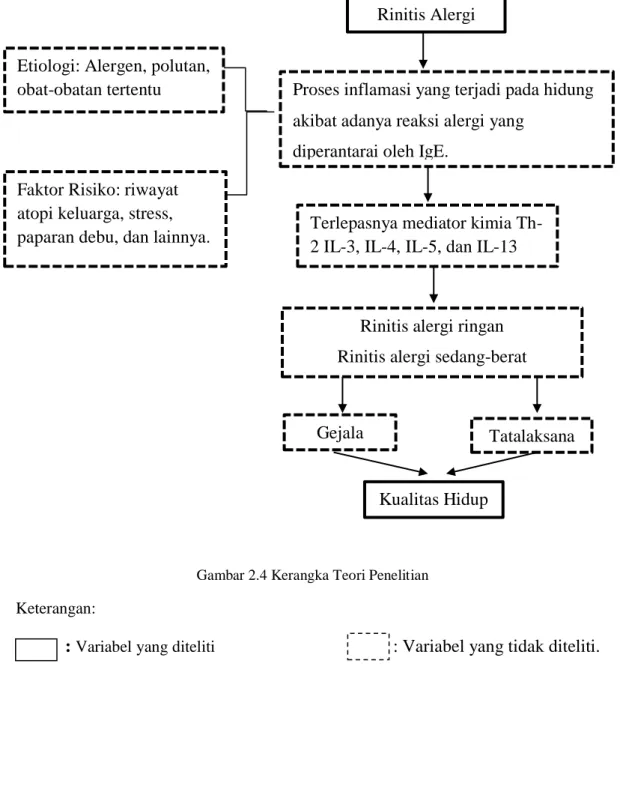

2.3 KERANGKA PENELITIAN 2.3.1 KERANGKA TEORI

Gambar 2.4 Kerangka Teori Penelitian Keterangan:

: Variabel yang diteliti : Variabel yang tidak diteliti.

Tatalaksana

Kualitas Hidup Rinitis alergi ringan Rinitis alergi sedang-berat

Gejala Klinis

Rinitis Alergi

Proses inflamasi yang terjadi pada hidung akibat adanya reaksi alergi yang

diperantarai oleh IgE.

Terlepasnya mediator kimia Th- 2 IL-3, IL-4, IL-5, dan IL-13 Faktor Risiko: riwayat

atopi keluarga, stress, paparan debu, dan lainnya.

Etiologi: Alergen, polutan, obat-obatan tertentu

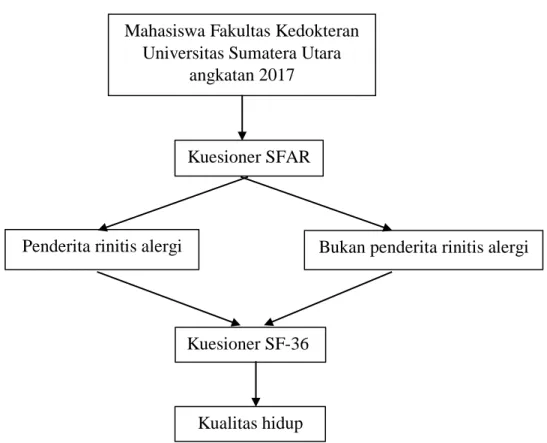

2.3.2 KERANGKA KONSEP

Gambar 2.5 Kerangka konsep penelitian

2.4 HIPOTESIS

Hipotesis 0 (H0): Tidak ada perbedaan kualitas hidup antara mahasiswa penderita rinitis alergi dan mahasiswa yang bukan penderita rinitis alergi.

Hipotesis alternatif (Ha): Ada perbedaan kualitas hidup antara mahasiswa penderita rinitis alergi dan mahasiswa yang bukan penderita rinitis alergi.

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

angkatan 2017

Kuesioner SFAR

Bukan penderita rinitis alergi Penderita rinitis alergi

Kualitas hidup Kuesioner SF-36

BAB III

METODE PENELITIAN 3.1 RANCANGAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kualitas hidup penderita rinitis alergi dan bukan rinitis alergi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner online pada sampel penelitian.

3.2 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 3.2.1 LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Fakultas kedokteran Universitas Sumatera Utara.

3.2.2 WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung kurang lebih selama 8 bulan dari sejak penulis menentukan judul penelitian, menyusun proposal penelitian, mengumpulkan data dan membuat hasil penelitian hingga seminar hasil penelitian, yang berlangsung sejak April 2020 hingga Desember 2020. Penelitian ini dilaksanakan periode bulan Juli - Desember 2020.

3.3 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 3.3.1 POPULASI PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara angkatan 2017 yang berjumlah 255 orang di Fakultas Universitas Sumatera Utara tahun ajaran 2020/2021.

3.3.2 SAMPEL PENELITIAN

Pengambilan sampel diambil dengan teknik total sampling, yaitu teknik pengumpulan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel. Sehingga penulis mengambil sampel dari seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara angkatan 2017.

Kriteria inklusi

1. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Sumatera Utara angkatan 2017 yang bersedia mengisi kuesioner SFAR dan SF-36.

Kriteria ekslusi

1. Responden tidak mengisi kuesioner dengan lengkap.

3. 4 METODE PENGUMPULAN DATA

3.4.1 JENIS DATA

Penelitian ini mengunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden dengan cara wawancara menggunakan kuesioner online. Data sekunder diambil dari direktori mahasiswa Universitas Sumatera Utara sebagai sumber data jumlah mahasiswa angkatan 2017.

3.4.2 INSTRUMEN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kuesioner SFAR (Score for Allergic Rhinitis) untuk menilai rinitis alergi dan kuesioner SF-36 (36-Item Short Form Health Survey) untuk menilai kualitas hidup. Data diri dan informed consent akan diberi bersamaan dengan kuesioner kepada setiap responden yang bersedia mengisi kuesioner.

3.4.2.1 KUESIONER SFAR

Kuesioner yang terdiri dari 8 komponen pertanyaan berdasarkan gejala dan manifestasi klinis serta riwayat responden yang menderita rinitis alergi. Total skor SFAR adalah 16 yang masing-masing skor berbeda di setiap pertanyaan. Skor ≥ 7 memberikan sensitivitas dan spesifitas yang baik untuk mendiagnosis rinitis alergi (Annesi-Maesano et al., 2002).

3.4.2.2 KUESIONER SF-36

Kuesioner SF-36 (36-Item Short Form Health Survey) terdiri dari 36 pertanyaan yang mengukur delapan skala: fungsi fisik, peran fisik, nyeri badan, kesehatan umum, vitalitas, fungsi sosial, peran emosional, dan kesehatan mental.

Analisis pertanyaan menunjukkan bahwa ada dua konsep berbeda yang diukur oleh SF-36: dimensi fisik, diwakili oleh komponen yang berisi penilaian fisik, dan dimensi mental, diwakili oleh komponen yang berisi penilaian mental (Lins &

Carvalho., 2016).

3.4.3 UJI VALIDITAS DAN REABILITAS

Tujuan utama dari kuesioner dalam penelitian adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan yang paling reliable dan valid. Akurasi dan konsistensi suatu kuesioner dari metodologi penelitian dikenal sebagai validitas dan reliabilitas (Taherdoost, 2018).

Uji coba validitas dan reliabilitas kuesioner yang dipergunakan dalam penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana sebuah alat ukur dapat dipercaya dalam mengukur suatu hal (Heale & Twycross, 2015). Instrumen dikatakan valid saat dapat mengungkap data dari variable secara tepat tidak menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Instrumen dikatakan reliabel saat dapat mengungkapkan data yang bisa dipercaya (Yusuf, 2018).

3.5 DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dari variable pada penelitian ini dapat diamati pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel Definisi Operasional Cara Ukur dan Alat Ukur

Hasil Ukur Skala Ukur Jenis

Kelamin

Jenis kelamin adalah jenis kelamin dari responden yang

tercatat pada kuesioner

Observasi dari data responden

a.Laki-laki b. Perempuan

Nominal

Usia Usia adalah lama waktu hidup sejak dilahirkan

Observasi dari data responden

Nilai rerata usia Rasio

Riwayat Penyakit Atopi

Penyakit Atopi lain (asma, eczema dan rinitis alergi) yang di alami responden yang tercatat pada kuesioner

Observasi dari data responden

a. Asma b. Eczema c.Rinitis alergi

Nominal

Riwayat Keluarga Atopi

Riwayat atopi yang tercatat dalam kuesioner pederita rinitis allergi

Observasi dari data responden

a. Ada b. Tidak ada

Nominal

Rinitis Alergi

Rinitis alergi adalah reaksi hipersensitivitas tipe 1 pada mukosa hidung dengan 4 gejala yang khas yaitu hidung tersumbat, rinore, bersin dan gatal

Wawancara dengan mengunakan kuesioner SFAR

Diagnosa rinitis alergi dapat

ditegakkan apabila skor pada kuesioner SFAR ≥7. Apabila skor pada kuesioner SFAR ≤ 7 tidak dapat ditegakkan

Nominal

hidung. rinitis alergi.

Kualitas Hidup

Kualitas hidup adalah persepsi individu mengenai posisi dari kehidupannya yang dilihat dari konteks budaya dan sistem nilai yang ada di tempat mereka tinggal dan hubungannya terhadap tujuan, harapan, standar dan perhatian mereka.

Wawancara dengan mengunakan kuesioner SF-36 yang

diterjemahkan ke bahasa Indonesia

Terdiri dari 36 butir pertanyaan yang memiliki skor 0 (buruk) sampai 100 (sempurna), kemudian

hasilnya dijumlahkan dan dirata-ratakan.

Numerik

3.6 METODE ANALISIS DATA

Prinsip pengolahan data dilakukan sebagai berikut: (1) editing, yaitu dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian jawaban responden. (2) coding, yaitu data yang telah terkumpul dikoreksi, kemudian pemberian tanda atau kode untuk memudahkan Analisa. (3) entry, yaitu data tersebut dimasukkan ke dalam program computer. (4) cleaning data, yaitu pemeriksaan semua data yang telah dimasukkan ke dalam komputer guna menghindari terjadinya kesalahan dalam pemasukan data. (5) saving, yaitu penyimpanan data untuk siap dianalisis dan (6) analisis data.

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dimasukkan ke dalam komputer menggunakan aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solution). Analisis

secara univariat untuk mendeskripsikan karakteristik subjek penelitian dan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi kemudian analisis bivariat yang digunakan untuk melihat perbedaan kualitas hidup penderita dan bukan penderita rinitis alergi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara adalah uji analisis parametrik t test independent jika data berdistribusi normal, atau mengunakan uji whitney jika data tidak berdistribusi dengan normal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara online dengan mengunakan kuesioner online yang diisi responden sesuai keberadaan atau lokasi tempat kediaman responden. Google form disebarkan kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran USU angkatan 2017 dengan menggunakan social media berupa Whatsapp dan Line. Waktu pengumpulan data dilakukan pada bulan September - Oktober.

4.1.2 KARAKTERISTIK SUBJEK PENELITIAN

Dari pengumpulan responden dengan mengunakan kuesioner online, penulis mengumpulkan 213 respoden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara angkatan 2017 yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun karakteristik dari responden yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, riwayat penyakit atopi dan riwayat keluarga atopi. Data lengkap mengenai karakteristik responden dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1 Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin.

Jenis kelamin n %

Laki-laki 79 37,1 %

Perempuan 134 62,9 %

Total 213 100 %

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukan distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, sehingga dapat diuraikan bahwa persentasi perempuan lebih besar yaitu dengan jumlah 134 orang (62,9%), sedangkan laki-laki 79 orang (37,1).

Tabel 4 2 Distribusi frekuensi responden berdasarkan usia.

Usia n %

19 6 3%

20 63 30%

21 111 52%

22 26 13%

23 5 2%

Total 213 100%

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukan distribusi usia responden paling banyak adalah usia 21 tahun, dengan jumlah 111 orang (52%) diikuti oleh usia 20 tahun dengan jumlah 63 orang (30 %). Usia terbanyak selanjutnya adalah usia 22 tahun dengan jumlah 26 (13%) dilanjutkan dengan usia 19 tahun dengan jumlah 6 orang (3%) dan usia dengan responden yang paling sedikit berusia 23 orang dengan jumlah 5 orang (2%).

Tabel 4.3 Ditribusi frekuensi responden berdasarkan riwayat penyakit atopi lain.

Riwayat penyakit atopi n %

Ya 19 8,9 %

Tidak 194 91,1 %

Total 213 100 %

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukan distribusi riwayat penyakit atopi lain pada mahasiswa fakultas Kedokteran Sumatera Utara tahun 2020 sejumlah 19 orang (8,9%) dengan 194 orang (91,1 %) tidak memiliki riwayat penyakit atopi lain.