commit to user

i

TUGAS AKHIR

PEMBUATAN JAMU GODHOG ASAM URAT

DI MERAPI FARMA HERBAL YOGYAKARTA

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Ahli Madya Pertanian

Di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret

Disusun Oleh:

KHASIA FERA WAHYUNI

H 3509011

PROGRAM DIPLOMA III AGRIBISNIS AGROFARMAKA

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

commit to user

ii

PENGESAHAN

Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat guna meraih

gelar Ahli Madya dan telah diketahui serta disahkan oleh Dosen Penguji serta

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan Judul :

PEMBUATAN JAMU GODHOG ASAM URAT

DI MERAPI FARMA HERBAL YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

KHASIA FERA WAHYUNI

H 3509011

Telah dipertahankan didepan dosen penguji pada tanggal : ...

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing dan Penguji I

Ir. Heru Irianto,MM

NIP. 196305141992021001

Penguji II

Ir. Wartoyo, S.P. MS.

NIP. 195209151979031003

Surakarta, 10 Mei 2012

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Fakultas Pertanian

Dekan,

commit to user

iii

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas

rahmat dan karunia–Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir

dengan judul ″ Pembuatan Jamu Godhog Asam Urat″ Di Merapi Farma Herbal

Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan penulisan laporan Tugas Akhir ini tentunya tidaklah

lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan Terima

Kasih kepada :

1. Prof. DR. Ir. Bambang Pudjiasmanto, MS selaku Dekan Fakultas

Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Ir. Wartoyo S.P, MS selaku Ketua Program Studi DIII Agribisnis

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Ir. Heru Irianto, MM dan Ir. Wartoyo, S.P. MS selaku Dosen

Pembimbing.

4. Ibu Tien Sri Karyani dan karyawan Merapi Farma Herbal yang telah

membimbing dan membantu selama penulis magang.

5. Bapak, Mamak dan Adik-adik saya yang ada di rumah, terima kasih atas

dukungannya.

Semoga laporan ini dapat bemanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi

pembaca semua pada umumnya.

Surakarta, 10 Mei 2012

commit to user

iv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PENGESAHAN ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI... v

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR GAMBAR ... ix

I. PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Tujuan ... 3

1. Tujuan Umum ... 3

2. Tujuan Khusus ... 3

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 4

III.TATALAKSANA PELAKSANAAN ... 39

A. Tempat Pelaksanaan ... 39

B. Waktu Pelaksanaan ... 39

C. Tata Cara Pelaksanaan ... 39

D. Sumber data ... 40

IV.HASIL DAN PEMBAHASAN ... 42

A. Kondisi Umum Perusahaan ... 42

B. Uraian kegiatan dan Pembahasan ... 47

C. Analisis Usaha ... 58

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 66

A. Kesimpulan ... 66

B. Saran ... 66

DAFTAR PUSTAKA

commit to user

v

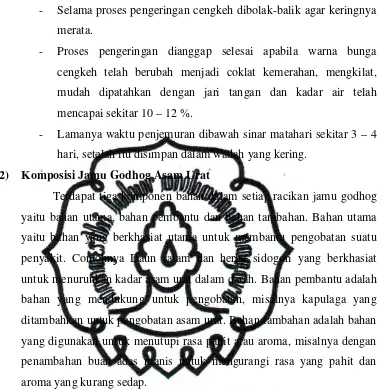

DAFTAR TABEL

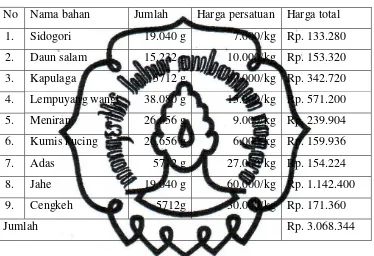

Tabel 4.1. Komposisi Simplisia jamu godhog asam urat... 52

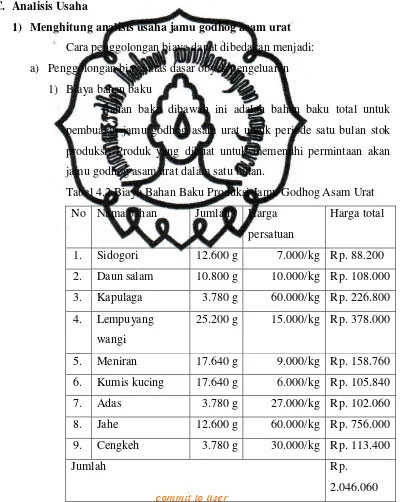

Tabel 4.2. Biaya bahan baku jamu godhog asam urat. ... 58

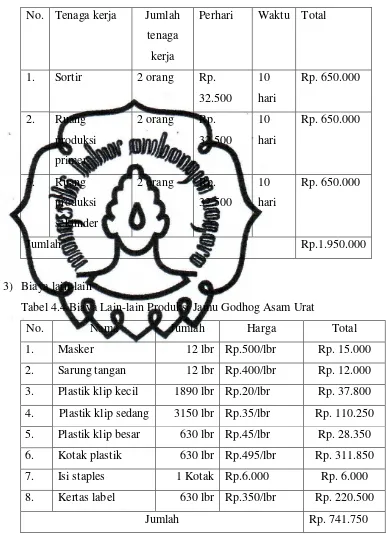

Tabel 4.3. Biaya tenaga kerja jamu godhog asam urat ... 59

Tabel 4.4 Biaya lain-lain ... 59

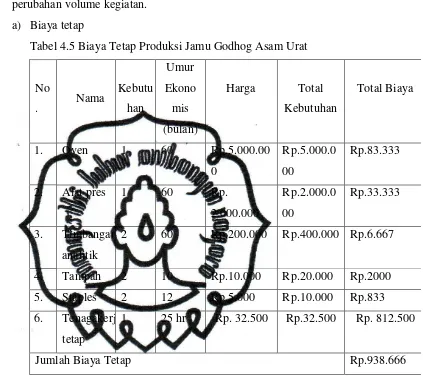

Tabel 4.5 Biaya Tetap Produksi ... 60

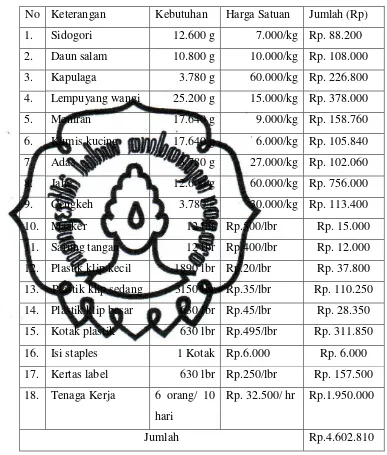

Tabel 4.6 Biaya Variabel Produksi ... 61

commit to user

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendukung gerakan back to

nature, di Indonesia terjadi peningkatan industri obat tradisional bahkan

menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM-RI) sampai tahun

2002 terdapat 1012 industri obat tradisional yang memiliki izin usaha industri

yang terdiri dari 105 industri berskala besar dan 907 industri berskala kecil.

Dengan melihat kelimpahan bahan baku obat herbal di Indonesia dan tuntutan

masyarakat akan produk yang aman, manjur dan berkualitas maka perlu

pembuktian-pembuktian yang nyata melalui penelitian sinergis antara

berbagai disiplin ilmu dan unsur masyarakat. Indonesia memiliki lebih kurang

30.000 spesies tumbuhan dan 940 spesies di antaranya termasuk tumbuhan

berkhasiat obat sehingga merupakan potensi pasar obat herbal (Herbal

medicine). Obat herbal telah diterima secara luas di negara berkembang dan

negara maju.

Penggunaan obat tradisional dengan memanfaatkan tumbuhan

berkhasiat obat semakin meningkat. Penggunaan tanaman yang berkhasiat

obat yang dikenal sebagai obat tradisional merupakan salah satu jawaban

untuk mengatasi masalah masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan

kesehatan, karena obat tradisional lebih murah, mudah diperoleh dan efek

samping relatif kecil. Selain itu juga, adanya trend masyarakat untuk

menggunakan bahan-bahan alami (gerakan back to nature) yang menyadari

efek samping dari obat kimia, mendorong masyarakat awam, masyarakat kelas

menengah keatas dan terdidik untuk menggunakan obat tradisional.

Obat tradisional dapat diperoleh di Industri jamu atau dengan membuat

sendiri secara sederhana. Kesulitan para pabrikan, dokter herbal, pengobat

alternatif dan masyarakat untuk mencari tanaman obat dan bahan baku jamu

yang bermutu mendorong berdirinya Merapi Farma Herbal. Merapi Farma

Herbal adalah salah satu perusahaan yang berusaha ikut berperan dalam

commit to user

dan obat tradisional, mencari dan menggali manfaat kesehatan dan ekonomi

dari tanaman obat dan jamu tradisional untuk kesejahteraan diri, bangsa dan

negara serta mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang

pemanfaatan tanaman obat dan obat tradisional kepada masyarakat.

Dewasa ini, Fenomena Penggunaan Obat Tradisional dengan

memanfaatkan tanaman berkhasiat obat semakin menunjukkan identitasnya.

Khususnya, menggunakan keahlian mencegah dan mengobati berbagai

penyakit dengan talenta meracik jamu tradisional Jawa, dimana produknya

dengan merek dagang Jamu Godhog dan Jamuku telah dijual dan di pasarkan

mulai dari lingkungan kota Yogyakarta (1994), hingga pada tahun 2004, mulai

merambah ke pasar nasional hingga hari ini. Selain memproduksi jamu

godhog, Merapi Farma Herbal juga mengusahakan pembibitan tanaman obat

dan budidaya tanaman obat, yang juga digunakan sebagai bahan utama jamu,

sebagian dipanen dari kebun budidaya tanaman obat yang terletak di lahan

dalam kawasan wisata agro tanaman obat merapi farma, sebagian yang lain

juga hasil budidaya petani binaan. Dengan demikian, selain untuk pemakaian

sendiri, berbagi jenis tanaman obat juga ditanam dalam berbagai ukuran

polibag untuk memudahkan konsumen yang ingin mengoleksi tanaman obat.

Jamu godhog adalah kumpulan dari beberapa simplisia yang menjadi

satu kesatuan untuk meringankan, mengurangi dan menyembuhkan penyakit.

Dalam jamu godhog ini terdirindari berbagai simplisia baik simplia akar,

batang dan daun serta rimpang dan masih banyak lagi jenis simplisia.

Merapi Farma Herbal didirikan pada tahun 1994 (17 tahun silam) oleh

Bapak Sidik Raharjo yang pada mulanya hanya melayani kebutuhan customer

di lingkungan sekitar kota Yogyakarta. Akan tetapi melalui pengembangan

dan berbagai diversifikasi produk yang pemasarannya mulai merambah ke

berbagai kota bahkan ke beberapa pulau lain di Indonesia. Merapi Farma

herbal berbadan hukum pada tahun 2004, sebagai berikut: Akte pendirian CV.

Merapi Farma, Ijin Gangguan (HO), NPWP (perusahaan dan pribadi), Surat

Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin Prinsip,

commit to user

seputar peluang usaha di atas akhirnya mendorong berdiri dan eksisnya

Merapi Farma Herbal hingga hari ini. Merapi Farma Herbal senantiasa

concern dan fokus dalam mengembangkan sistem dan teknologi Agro Industri

Biofarmaka yang bergerak dari hulu ke hilir dimulai dari Wisata Agro berupa

Pembibitan dan Budidaya Tanaman Obat, penelitian dan pelatihanya, hingga

memproduksi jamu godhog untuk pengobatan juga Jamu sebagai gaya hidup

sehat.

B. Tujuan Magang

a) Tujuan umum

1. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan berfikir dalam

menerapkan ilmu yang dipelajari serta keterkaitannya dengan bidang

ilmu yang lain.

2. Memperoleh pengalaman kerja secara langsung sehingga dapat

membandingkan antara teori yang telah diperoleh dengan aplikasinya

di lapangan.

3. Memberikan pengetahuan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa

dalam rangka kesiapan menghadapi dunia kerja yang mengarah pada

kegiatan kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja.

4. Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan Instansi

pemerintah, perusahaan swasta dan masyarakat, dalam rangka

meningkatkan kualitas Tri Darma Perguruan Tinggi.

5. Memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Ahli Madya

Agrofarmaka di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

b) Tujuan khusus

1. Memperoleh ketrampilan dan pengalaman kerja dalam bidang

pertanian khususnya pada pembuatan jamu godhog di Merapi Farma

Herbal, Yogyakarta.

2. Mempelajari tata cara meracik jamu godhog khususnya jamu untuk

commit to user

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penyakit asam urat adalah penyakit yang timbul akibat kadar asam urat

darah yang berlebihan. Adanya produksi asam urat yang berlebihan tersebut

karena meningkatnya pembentukan zat purin dalam tubuh. Peningkatan tersebut

berasal dari asupan makanan yang mengandung purin yang tinggi dan gangguan

pada ginjal. Produk buangan termasuk asam urat dan garam-garam organic

dibuang melalui saluran ginjal, kandung kemih, dan saluran kemih dalam bentuk

urin. Kegagalan ginjal dalam proses pembuangan asam urat dalam jumlah yang

cukup banyak dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Hal tersebut juga

dapat menimbulkan komplikasi lain yaitu pengendapan asam urat dalam ginjal

yang akhirnya terjadi pembentukan batu ginjal dari kristal asam urat

(Kertia, 2009).

Kadar normal asam urat bisa diketahui dengan pemeriksaan asam urat di

laboratorium dilakukan dengan dua cara, Enzimatik dan Teknik Biasa. Kadar

asam urat normal menurut tes enzimatik maksimum 7 mg/dl. Sedangkan pada

teknik biasa, nilai normalnya maksimum 8 mg/dl. Bila hasil pemeriksaan

menunjukkan kadar asam urat melampaui standar normal itu, penderita

dimungkinkan mengalami hiperurisemia. Kadar asam urat normal pada pria dan

perempuan berbeda. Kadar asam urat normal pada pria berkisar 3,5 – 7 mg/dl dan

pada perempuan 2,6 – 6 mg/dl. Kadar asam urat diatas normal disebut

hiperurisemia (Saraswati, 2009).

Menurut Nugroho, salah satu pengelola usaha jamu dan tanaman obat di Jl.

Kaliurang Km 21,5 Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, jamu dibagi 2

yaitu jamu penyembuhan dan jamu pencegahan. Jamu penyembuhan misalnya

untuk menyembuhkan batu ginjal, asam urat dan diabetes. Sedangkan jamu

pencegahan lebih seperti minuman kesehatan yang mencegah badan dari

terserangnya penyakit, juga menyehatkan badan. Jamu pencegahan ini misalnya

jamu beras kencur, kunir asem, jahe merah, dan temulawak.

Untuk jamu penyembuhan sebaiknya terdiri dari 3 bagian, yaitu bahan

commit to user

digunakan untuk mengobati penyakit utama juga, misalnya untuk batu ginjal,

digunakan tanaman gempur batu, tempuyung atau kembang bugang, yang

berfungsi untuk menghancurkan batu. Bahan pendamping berfungsi untuk

mengobati komplikasi penyakit, misalnya radang di ginjal dan susah buang air

kecil, diobati dengan kunyit atau binahong. Sedangkan bahan pelengkap

digunakan untuk mencegah gejala-gejala penyakit, misalnya kencur serta jahe

merah yang berguna untuk menurunkan kolesterol dan mengurangi rasa nyeri

(Anonim, 2012).

Untuk ramuan jamu terbaik, unsur ketiga bahan tersebut direbus dengan

temperatur 100oC hingga air berkurang sekitar setengahnya. Untuk beberapa

bahan mempunyai batas maksimal panas untuk pengeringannya supaya

kandungan dalam bahan tersebut tidak hilang. Sedangkan batas toleransi berat

adalah 70g - 100g bahan tiap kali minum. Jika kebanyakan, dikhawatirkan akan

adanya gangguan pada lambung dan ginjal. Sedangkan untuk jamu pencegahan,

cukup minum jamu beras kencur, kunir asem, atau pun jahe merah. Yang perlu

diperhatikan adalah jika jamu tersebut ada endapannya, dianjurkan endapan

tersebut tidak dikocok dan tidak diminum. Kerena itu merupakan penumpukan

kalsium yang malah menambah kerja ginjal dan tidak baik untuk lambung dan

usus (Anonim, 2012).

Jamu-jamu tersebut bisa kita buatnya sendiri di rumah. Asalkan semua

bahan ada, takaran benar, dan pembuatan benar, jamu-jamu tersebut bisa dibuat

sendiri. Sedangkan untuk tanaman obat, kita juga bisa menanamnya di rumah.

Tidak dibutuhkan pekarangan yang luas ataupun perawatan yang rumit.

Tanaman-tanaman yang bisa kita tanam sendiri misalnya jenis empon-empon (temulawak,

jahe, kunir) dan kumis kucing. Dengan bahan alami tanpa campuran bahan kimia,

tentu saja badan akan mendapatkan khasiat yang maksimal. Apalagi ternyata jamu

tidak menimbulkan efek-efek buruk asalkan diminum secara tepat. Di samping itu

ternyata juga mudah untuk mendapatkannya. Karenanya, tak ada salahnya untuk

kembali ke alam dan membuat badan sehat dengan cara yang alami

commit to user

Simplisia merupakan bahan alam yang digunakan sebagai obat, tetapi

belum mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain telah dikeringkan.

Simplisia yang berasal dari tanaman utuh, bagian tanaman (seperti daun, bunga,

buah, kuli buah, biji, kulit, batang, kayu, akar, rimpang), atau eksudat tanaman

disebut Simplisia Nabati. Eksudat tanaman bisa merupakan isi sel yang secara

spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya atau

zat nabati lain yang dengan cara tertentu dipisahkan dari selnya atau zat nabati

lain yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanaman dan belum berupa zat

kimia murni.

Adapun jenis-jenis simplisia nabati adalah sebagai berikut:

a) Herba (herba)

Herba merupakan seluruh bagian tanaman obat mulai dari akar, batang,

daun, bunga, dan buah dari tanaman jenis terna yang bersifat herbaceous.

Contohnya: Herba Sidogori

b) Daun (folium)

Simplisia tersebut bisa berupa daun segar atau kering dan dapat berupa

pucuk daun seperti kumis kucing dan daun tua seperti daun salam.

c) Bunga (flos)

Bunga yang digunakan sebagai simplisia dapat berupa bunga tunggal atau

majemuk. Contohnya: Bunga cengkeh

d) Buah (fructus)

Buah untuk simplisia dikumpulkan setelah masak.

e) Kulit Buah (pericarpium)

Kulit buah dikumpulkan dari buah masak seperti kulit buah jeruk.

f) Biji (semen)

Biji biasanya dikumpulkan dari buah yang sudah masak.

g) Kulit Kayu (cortex)

Kulit kayu merupakan bagian terluar dari batang pada tanaman tinggi atau

commit to user h) Kayu (lignum)

Kayu yang biasa digunakan sebagai simplisia merupakan kayu tanpa kulit.

Pemotongan kayu biasanya dilakukan miring sehingga permukaan menjadi

lebar. Kedangkala berupa serutan kayu.

i) Akar (radix)

Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah.

j) Rimpang (rhizoma)

Rimpang merupakan batang dan daun yang terdapat di dalam tanah,

bercabang-cabang, dan tumbuh mendatar. Dari ujungnya dapat tumbuh tunas

yang muncul ke atas tanah dan tumbuhan baru.

Untuk menjamin keseragaman senyawa aktif, keamanan maupun

kegunaannya, maka simplisia harus memenuhi persyaratan minimal. Dan untuk

dapat memenuhi persyaratan minimal tersebut, ada beberapa faktor yang

berpengaruh, antara lain adalah:

1. Bahan baku simplisia

2. Proses pembuatan simplisia termasuk cara penyimpanan bahan baku simplisia.

3. Cara pengepakan dan penyirnpanan simplisia.

A. Tahap tahap dalam pembuatan simplisia

1. Bahan baku

Bahan baku simplisia yang dipilih harus yang bermutu baik. Hal yang

mempengaruhi mutu bahan baku simplisia adalah:

a) Umur tumbuhan atau bagian tumbuhan yang dipanen tidak tepat dan

berbeda-beda. Umur tumbuhan atau bagian tumbuhan yang dipanen

berpengaruh pada kadar senyawa aktif. Ini berarti bahwa mutu

simplisia yang dihasilkan sering tidak sama, karena umur pada saat

panen tidak sama.

b) Jenis (Species) tumbuhan yang dipanen sering kurang diperhatikan.

sehingga simplisia yang diperoleh tidak sama. Sering juga terjadi

kekeliruan dalarn menetapkan suatu jenis tumbuhan, karena dua jenis

commit to user

morfologi yang sama. Untuk itu pengumpul harus seorang yang ahli

atau berpengalaman dalam mengenal jenis-jenis tumbuhan. Perbedaan

jenis tumbuhan akan memberikan perbedaan pada kandungan senyawa

aktif, yang berarti mutu simplisia yang dihasilkan akan berbeda pula.

c) Lingkungan tempat tunibuh yang berbeda sering mengakibatkan

perbedaan kadar kandungan senyawa aktif. Pertumbuhan tumbuhan

dipengaruhi tinggi tempat keadaan tanah dan cuaca.

Usaha membudidayakan tanaman obat untuk memenuhi keperluan

simplisia, diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Keseragaman

umur pada saat panen, lingkungan tempat tumbuh dan jenis yang benar

dapat ditentukan dan diatur sesuai dengan tujuan untuk memperoleh mutu

simplisia yang seragam. Selain itu, tanaman budidaya dapat diusahakan

untuk meningkatkan mutu simplisia dengan jalan:

1. Bibit dipilih untuk mendapatkan tanaman unggul sehingga simplisia

yang dihasilkan memiliki kandungan senyawa aktif yang tinggi.

2. Pengolahan tanah pemeliharaan, pemupukan dan perlindungan

tanaman dilakukan dengan saksama dan bila mungkin menggunakan

teknologi tepat guna.

2. Dasar pembuatan

a) Simplisia dibuat dengan cara pengeringan

Pembuatan simplisia dengan cara ini pengeringannya dilakukan

dengun cepat, tetapi pada suhu yang tidak terlalu tinggi. Pengeringan

yang dilakukan dengan waktu lama akan mengakibatkan simplisia

yang diperoleh ditumbuhi kapang. Pengeringan yang dilakukan pada

suhu terlalu tinggi akan mengakibatkan perubahan kimia pada

kandungan senyawa aktifnya. Untuk mencegah hal tersebut untuk

bahan simplisia yang memerlukan perajangan perlu diatur

perajangannya, sehingga diperoleh tebal irisan yang pada pengeringan

commit to user b) Simplisia dibuat dengan proses fermentasi

Proses fermentasi dilakukan dengan saksama agar proses tersebut

tidak berkelanjutan ke arah yang tidak diinginkan.

c) Simplisia dibuat dengan proses khusus

Pembuatan simplisia dengan cara penyulingan, pengentalan

eksudat nabati, pengeringan sari air dan proses khusus lainnya

dilakukan dengan berpegang pada prinsip bahwa simplisia yang

dihasilkan harus memiliki mutu sesuai dengan persyaratan.

d) Simplisia pada proses pembuatan memerlukan air

Pati, talk dan sebagainya pada proses pembuatannya memerlukan

air. Air yang digunakan harus bebas dari pencemaran racun serangga,

kuman patogen, logam berat dan lain-lain.

3. Tahapan pembuatan

Pada umumnya pembuatan simplisia melalui tahapan seperti berikut:

a) Pengumpulan bahan baku

Kadar senyawa aktif dalarn suatu simplisia berbeda-beda

antara lain tergantung pada :

1. Waktu Panen, Umur tanaman atau bagian tanaman pada saat

panen.

Waktu panen sangat erat hubungannya dengan

pembentukan senyawa aktif di dalam bagian tanaman yang akan

dipanen. Waktu panen yang tepat pada saat bagian tanaman

tersebut mengandung senyawa aktif dalam jumlah yang terbesar.

Senyawa aktif terbentuk secara maksimal di dalam bagian

tanaman atau tanaman pada umur tertentu. Di samping waktu

panen yang dikaitkan dengan umur, perlu diperhatikan pula saat

panen dalam sehari. Simplisia yang mengandung minyak atsiri

lebih baik dipanen pada pagi hari. Dengan demikian untuk

menentukan waktu panen dalam sehari perlu dipertimbangkan

stabilitas kimiawi dan fisik senyawa aktif dalam simplisia

commit to user

2. Bagian tanaman yang digunakan

Secara garis besar, pedoman panen sebagai berikut :

a) Buah

Tanaman yang pada saat panen diambil buahnya, waktu

pengambilan sering dihubungkan dengan tingkat kemasakan,

yang ditandai dengan terjadinya perubahan pada buah seperti

perubahan tingkat kekerasan misal labu merah. Perubahan

warna, misalnya asam (Tamarindus indica), kadar air buah,

misalnya belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi).

b) Pucuk

Pengambilan dilakukan pada saat tanaman mengalami

perubahan pertumbuhan dari vegetatif ke generatif. Pada saat

itu penumpukan senyawa aktif dalam kondisi tinggi, sehingga

mempunyai mutu yang terbaik. Contoh tanaman yang diambil

daun pucuk ialah kumis kucing (Orthosiphon starnineus).

c) Daun

Daun yang diambil dipilih yang telah membuka sempurna

dan terletak di bagian cabang atau batang yang menerima sinar

matahari sempurna. Pada daun tersebut terjadi kegiatan

asimilasi yang sempurna. Contoh panenan ini misal sembung

(Blumea balsamifera).

d) Kulit Batang

Pengambilan dilakukan pada saat tanaman telah cukup

umur. Agar pada saat pengambilan tidak mengganggu

pertumbuhan, sebaiknya dilakukan pada musim yang

menguntungkan pertumbuhan antara lain menjelang musim

kemarau.

e) Rimpang

Pengambilan dilakukan pada musim kering dengan

tanda-tanda mengeringnya bagian atas tanaman. Dalam keadaan ini

commit to user

Panen dapat dilakukan dengan tangan, menggunakan alat atau

menggunakan mesin.

Cara pengambilan bagian tanaman untuk pembuatan simplisia:

No Bagian

untuk kulit batang mengandung minyak atsiri

atau golongan senyawa fenol digunakan alat

pengelupas bukan logam.

-

2. Batang Dari cabang dipotong-potong dengan

panjang tertentu dan diameter cabang

tertentu.

mengupas menggunakan tangan, pisau, atau

menggilas,biji dikumpulkan dan dicuci

8%

11. Kulit buah Seperti biji, kulit buah dikumpulkan dan

dicuci

commit to user

b) Sortasi Basah

Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran

atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Misalnya pada

simplisia yang dibuat dari akar suatu tanaman obat, bahan-bahan

asing seperti tanah, kerikil, rumput, batang, daun, akar yang telah

rusak, serta pengotoran lainnya harus dibuang.

c) Pencucian

Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan

pengotoran lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian

dilakukan dengan air bersih, misalnya air dari mata air, air sumur atau

air PAM. Bahan simplisia yang mengandung zat yang mudah larut di

dalam air yang mengalir, pencucian agar dilakukan dalam waktu yang

sesingkat mungkin. Cara sortasi dan pencucian sangat mempengaruhi

jenis dan jumlah rnikroba awal simplisia. Misalnya jika air yang

digunakan untuk pencucian kotor, maka jumlah mikroba pada

permukaan bahan simplisia dapat bertambah dan air yang terdapat

pada permukaan bahan tersebut dapat menipercepat pertumbuhan

mikroba. Bakteri yang umum terdapat dalam air adalah Pseudomonas,

Proteus, Streptococcus. Pada simplisia akar, batang atau buah dapat

pula dilakukan pengupasan kulit luarnya untuk mengurangi jumlah

mikroba awal karena sebagian besar jumlah mikroba biasanya

terdapat pada permukaan bahan simplisia. Bahan yang telah dikupas

tersebut mungkin tidak memerlukan pencucian jika cara

pengupasannya dilakukan dengan tepat dan bersih.

d) Perajangan

Perajangan bahan simplisia dilakukan untuk mempermudah

proses pengeringan, pengepakan dan penggilingan. Tanaman yang

baru diambil jangan langsung dirajang tetapi dijemur dalam keadaan

utuh selama 1 hari. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau, dengan

alat mesin perajang khusus sehingga diperoleh irisan tipis atau

commit to user

akan dikeringkan, semakin cepat penguapan air, sehingga

mempercepat waktu pengeringan. Akan tetapi irisan yang terlalu tipis

juga dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya zat berkhasiat

yang mudah menguap. sehingga mempengaruhi komposisi bau dan

rasa yang diinginkan. Oleh karena itu bahan simplisia seperti

temulawak, temu giring, jahe, kencur dan bahan sejenis lainnya

dihindari perajangan yang terlalu tipis untuk mencegah berkurangnya

kadar minyak atsiri. Selama perajangan seharusnya jumlah mikroba

tidak bertambah. Penjemuran sebelum perajangan diperlukan untuk

mengurangi pewarnaan akibat reaksi antara bahan dan logam pisau.

Pengeringan dilakukan dengan sinar matahari selama satu hari.

e) Pengeringan

Tujuan pengeringan ialah untuk mendapatkan simplisia yang

tidak mudah rusak,sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih

lama. Dengan mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi

enzimatik akan dicegah penurunan mutu atau perusakan simplisia. Air

yang masih tersisa dalam simplisia pada kadar tertentu dapat

merupakan media pertumbuhan kapang dan jasad renik lainnya.

Pengeringan simplisia dilakukan dengan menggunakan sinar matahari

atau menggunakan suatu alat pengering. Hal-hal yang perlu

diperhatikan selama proses pengeringan adalah suhu pengeringan,

kelembaban udara, aliran udara, waktu pengeringan dan luas

permukaan bahan. Pada pengeringan bahan simplisia tidak dianjurkan

rnenggunakan alat dari plastik. Selama proses pengeringan bahan

simplisia, faktor-faktor tersebut harus diperhatikan sehingga diperoleh

simplisia kering yang tidak mudah mengalami kerusakan selama

penyimpanan. Cara pengeringan yang salah dapat mengakibatkan

terjadinya "Face hardening", yakni bagian luar bahan sudah kering

sedangkan bagian dalamnya masih basah. Hal ini dapat disebabkan

oleh irisan bahan simplisia yang terlalu tebal, suhu pengeringan yang

commit to user

penguapan air permukaan bahan jauh lebih cepat daripada difusi air

dari dalam ke permukaan tersebut, sehingga permukaan bahan

menjadi keras dan menghambat pengeringan selanjutnya. "Face

hardening" dapat mengakibatkan kerusakan atau kebusukan di bagian

dalam bahan yang dikeringkan. Suhu pengeringan tergantung kepada

bahan simplisia dan cara pengeringannya. Bahan simplisia dapat

dikeringkan pada suhu 30" sampai 90°C, tetapi suhu yang terbaik

adalah tidak melebihi 60°C. Bahan simplisia yang mengandung

senyawa aktif yang tidak tahan panas atau mudah menguap harus

dikeringkan pada suhu serendah mungkin, misalnya 30" sampai 45"

C. Kelembaban juga tergantung pada bahan simplisia, cara

pengeringan, dan tahap tahap selama pengeringan. Kelembaban akan

menurun selama berlangsungnya proses pengeringan. Berbagai cara

pengeringan telah dikenal dan digunakan orang. Pada dasarnya

dikenal dua cara pengeringan yaitu pengeringan secara alamiah dan

buatan.

f) Sortasi kering

Tujuan sortasi untuk memisahkan benda-benda asing seperti

bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan

pengotoran-pengotoran lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering.

Proses ini dilakukan sebelum sirnplisia dibungkus untuk kernudian

disimpan. Pada simplisia bentuk rimpang, sering jumlah akar yang

rnelekat pada rimpang terlampau besar dan harus dibuang. Demikian

pula adanya partikel-partikel pasir, besi dan benda benda tanah lain

yang tertinggal harus dibuang sebelum simplisia dibungkus.

g) Pengepakan dan Penyimpanan

Simplisia dapat rusak, mundur atau berubah mutunya karena

commit to user

1. Cahaya

Sinar dari panjang gelombang tertentu dapat menimbulkan

perubahan kimia pada simplisia, misalnya isomerisasi,

polimerisasi, rasemisasi dan sebagainya.

2. Oksigen udara

Senyawa tertentu dalam simplisia dapat mengalami

perubahan kimiawi oleh pengaruh oksigen udara terjadi oksidasi

dan perubahan ini dapat berpengaruh pada bentuk simplisia,

misalnya, yang semula cair dapat berubah menjadi kental atau

padat, berbutir-butir dan sebagainya.

3. Reaksi kimia intern

Perubahan kimiawi dalam simplisia yang dapat disebabkan

oleh reaksi kimia intern misalnya oleh enzim, polimerisasi,

oksidasi dan sebagainya.

4. Dehidrasi

Apabila kelembaban luar lebih rendah dari simplisia, maka

simplisia secara perlahan-lahan akan kehilangan sebagian airnya

sehingga rnakin lama makin mengecil (kisut).

5. Penyerapan air

Simplisia yang higroskopik, misalnya agar-agar, bila

disimpan dalam wadah yang terbuka akan menyerap lengas udara

sehingga menjadi kempal, basah atau mencair (lumer).

6. Pengotoran

Pengotoran pada silnplisia dapat disebabkan oleh berbagai

sumber, misalnya debu atau pasir, ekskresi hewan, bahan-bahan

asing (misalnya minyak yang tertumpah), dan fragmen wadah

(karung goni).

7. Serangga

Serangga dapat menimbulkan kerusakan dan pengotoran

pada simplisia, baik oleh bentuk ulatnya maupun oleh bentuk

commit to user

tetapi juga sisa-sisa metamorfosa seperti cangkang telur bekas

kepompong, anyaman benang bungkus kepompong, bekas kulit

serangga dan sebagainya.

8. Kapang

Bila kadar air dalam simplisia terlalu tinggi, maka simplisia

dapat berkapang. Kerusakan yang timbul tidak hanya terbatas

pada jaringan simplisia, tetapi juga akan merusak susunan kimia

zat yang dikandung dan malahan dari kapangnya dapat

mcngeluarkan toksin yang dapat mengganggu kesehatan.

Cara penyimpanan simplisia dalam gudang harus diatur

sedemikian rupa, sehingga tidak menyulitkan pemasukan dan

pengeluaran bahan simplisia yang disimpan. Untuk simplisia yang

sejenis harus diberlakukan prinsip "pertama masuk pertama keluar

(FIFO)", untuk itu perlu dilakukan administrasi pergudangan yang

teratur dan rapi. Semua simplisia dalam bungkus atau wadahnya

masing-masing harus diberi label yang mudah dibaca, pada label

dicantumkan nama jenis dan asal bahan, tanggal penerimaan dan

pemasukan dalam gudang, tanda pengesahan pemeriksaan atau uji

mutu, dan data lain yang diperlukan. Sedapat mungkin simplisia yang

disimpan di gudang jangan terlampau lama dengan memperhitungkan

jumlah persediaan dan penggunakan masing-masing simplisia. Dalam

jangka waktu tertentu-dilakukan pemeriksaan gudang secara umum,

dilakukan pengecekan dan pengujian mutu terhadap semua simplisia

yang dipandang perlu. Simplisia yang setelah diperiksa ternyata tidak

lagi memenuhi syarat yang ditentukan misalnya ditumbuhi kapang,

dimakan serangga, berubah warna atau baunya dan lain sebagainya

harus dikeluarkan dari gudang dan dibuang. Simplisia yang beracun

atau mengandung racun harus disimpan dalam tempat atau lemari

commit to user

h) Pemeriksaan Mutu

Pemeriksaan mutu simplisia dilakukan pada waktu

penerimaan atau pembeliannya dari pengumpul atau pedagang

simplisia. Simplisia yang diterima harus berupa simplisia murni dan

memenuhi persyaratan umum untuk simplisia seperti yang disebutkan

dalam Buku Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope Indonesia

ataupun Materia Medika Indonesia Edisi terakhir. Apabila untuk

simplisia yang bersangkutan terdapat paparannya dalam salah satu

atau ketiga buku tersebut, maka simplisia tadi harus memenuhi

persyaratan yang disebutkan pada paparannya. Suatu simplisia dapat

dinyatakan bermutu Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope

Indonesia, atau Materia Medika Indonesia, apabila simplisia

bersangkutan memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam

buku-buku yang bersangkutan. Agar selalu diperoleh simplisia dengan mutu

yang mantap, seyogyanya disediakan contoh untuk tiap-tiap simplisia

dengan mutu yang pasti dan memenuhi persyaratan yang dapat

digunakan sebagai simplisia pembanding. Pada tiap-tiap penerimaan

atau pembelian simplisia tertentu perlu dilakukan pengujian mutu

yang dicocokkan dengan simplisia pembanding yang bersangkutan.

Contoh simplisia pembanding tersebut disimpan secara khusus untuk

menjaga mutunya, dan tiap jangka waktu tertentu diperiksa kembali

mutunya dan apabila kedapatan kemunduran mutu perlu diganti

dengan simplisia pembanding yang baru. Pada pemeriksaan mutu

simplisia pemeriksaan dilakukan dengan cara organoleptik,

makroskopik, cara mikroskopik dan atau cara kimia. Beberapa jenis

simplisia tertentu ada yang perlu diperiksa dengan uji mutu secara

biologi. Pemeriksaan organoleptik dan makroskopik dilakukan

dengan menggunakan indera manusia pemeriksa kemurnian dan mutu

simplisia dengan mengamati bentuk dan ciri-ciri luar serta warna dan

commit to user

i) Penyimpanan

Secara umum tujuan Penyimpanan antara lain:

1. Melindungi simplisia dari kerusakan baik secara kimia maupun

fisik.

2. Memudahkan proses produksi sehingga tidak terlalu banyak biaya

yang harus dikeluarkan untuk produksi lagi.

3. Menjaga keaslian khasiat dari simplisia.

4. Menyediakan simplisia dalam jumlah yang cukup jika pada suatu

saat dibutuhkan dalam jumlah yang banyak.

Penyebab kerusakan simplisia yang utama adalah air dan

kelembaban, sehingga agar dapat disimpan dalam waktu lama,

simplisia harus dikeringkan sampai kering agar kandungan airnya

tidak menyebabkan kerusakan yang merugikan. Oleh karena itu pada

penyimpanan simplisia perlu diperhatikan hal-hal yang dapat

mengakibatkan kerusakan simplisa, yaitu cara pengepakan,

pembungkusan dan pewadahan, persyaratan gudang simplisia, cara

sortasi dan pemeriksaan mutu, serta cara pengawetannya.

j) Pengemasan

Pengemasan ialah kegiatan mewadahi, membungkus, memberi

etiket dan atau kegiatan lain yang dilakukan terhadap produk ruahan

untuk menghasilkan produk jadi. Bahan pengemas ialah semua bahan

yang digunakan untuk pengemasan produk ruahan untuk

menghasilkan produk jadi. Wadah harus bersifat tidak beracun dan

tidak bereaksi (inert) dengan isinya sehingga tidak menyebabkan

terjadinya reaksi serta penyimpangan warna, bau, rasa dan sebagainya

pada simplisia. Selain dari itu wadah harus melindungi simplisia dari

cemaran mikroba. Kotoran dan serangga serta mempertahankan

senyawa aktif yang mudah menguap atau mencegah pengaruh sinar,

masuknya uap air dan gas-gas lainnya yang dapat menurunkan mutu

simplisia. Untuk simplisia yang tidak tahan terhadap sinar misalnya

commit to user

wadah yang melindungi simplisia terhadap cahaya, misalnya

aluminum foil, plastic atau botol yang berwarna gelap, kaleng dan

sebagainya. Bungkus yang paling lazim digunakan untuk simplisia

ialah karung goni. Sering juga digunakan karung atau kantong plastik,

peti atau drum dari kayu atau karton dan drum atau kaleng besi

berlapis.

k) Persyaratan gudang

Penyimpanan simplisia dapat dilakukan di ruang biasa (suhu

kamar) ataupun di ruang ber AC. Ruang tempat penyimpanan harus

bersih, udaranya cukup kering dan ber-ventilasi. Ventilasi harus

cukup baik karena hama menyukai udara yang lembab dan panas.

Perlakuan simplisia dengan iradiasi sinar gamma dosis 10 kGy dapat

menurunkan jumlah patogen yang dapat mengkontaminasi simplisia

tanaman obat. Dosis ini tidak merubah kadar air dan kadar minyak

atsiri simplisia selama penyimpanan 3 - 6 bulan. Jadi sebelum

disimpan pokok utama yang harus diperhati-kan adalah cara

penanganan yang tepat dan higienis.

Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai tempat

penyimpanan simplisia adalah :

1. Gudang harus terpisah dari tempat penyimpanan bahan lainnya

ataupun penyimpanan alat dan dipelihara dengan baik.

2. Gudang penyimpanan harus bersih dan tertutup, agar tidak ada

tikus, mikroorganisme maupun serangga yang masuk dan agar

terhindar dari kontaminan.

3. Ventilasi udara cukup baik dan bebas dari kebocoran atau

ke-mungkinan masuk air hujan (sirkulasi udara baik).

4. Suhu gudang tidak melebihi 30oC atau suhu kamar serta

kelembaban udara sebaiknya diusahakan serendah mungkin

(65oC) untuk mencegah terjadinya penyerapan air. Kelembaban

commit to user

se-hingga menurunkan mutu bahan baik dalam bentuk segar

maupun kering.

5. Mencegah masuknya sinar matahari secara langsung karena dapat

merusak mutu dari simplisia.

6. Konstruksi dibuat sedemikian rupa disesuaikan dengan jenis

simplisia.

7. Menggunakan alas dari kayu yang baik (hati-hati karena balok

kayu sangat disukai rayap) atau bahan lain untuk meletakkan

simplisia.

8. Pengeluaran simplisia yang disimpan dengan cara mendahulukan

bahan yang disimpan lebih awal (“First in — First out” = FIFO).

9. Penyimpanan produk jadi sebelum dijual

Jamu yang siap dijual disimpan terlebih dahulu dalam rak-rak

besar secara teratur. Gudang penyimpanan jamu harus kering dan

tidak lembab sehingga tidak menurunkan kualitas jamu yang telah

dihasilkan. Rak-rak penyimpanan tidak boleh menempel pada

dinding, tetapi harus ada sedikit jarak sehingga jamu tersebut

tidak menjadi lembab.

10. Pengepakan dan penyimpanan

B. Simplisia jamu godhog asam urat

Pada pengobatan asam urat terdiri dari berbagai simplisia yaitu:

a) Sidogori (Sidae Herba)

Sidaguri termasuk famili Malvaceae, dengan nama latin Sida

rhombifolia (L.) tanaman ini dapat tumbuh di daerah-daerah yang beriklim

tropis, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Tinggi tanaman

Sidaguri dapat mencapai 2 meter. Pengobatan tradisional untuk asam urat

dan rematik, berupa akar-akaran tumbuhan yang bisa ditemukan hidup

subur dan liar di Indonesia. Sidaguri merupakan tumbuhan perdu liar yang

tumbuh tegak bercabang. Tinggi tumbuhan mencapai 1 sampai 2 meter di

daerah tropis berketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Tanaman

commit to user

bercabang ini tingginya dapat mencapai 2 m dengan cabang kecil

berambut rapat. Daun tunggal, letak berseling, bentuknya bulat telur atau

lanset, tepi bergerigi, ujung runcing, pertulangan menyirip, bagian bawah

berambut pendek warnanya abu-abu, panjang 1,5-4 cm, lebar 1–1,5 cm.

Bunga tunggal berwarna kuning cerah yang keluar dari ketiak daun, mekar

sekitar pukul 12 siang dan layu sekitar tiga jam kemudian. Buah dengan 8–

10 kendaga, diameter 6–7 mm. Akar dan kulit sidaguri kuat, dipakai untuk

pembuatan tali. Bagian yang digunakan sebagai obat adalah akar, daun dan

bunga, tapi lebih sering akarnya. (Saraswati, 2009).

Cara budidaya dengan biji atau stek, pemeliharaannya mudah. Semak,

batang berkayu, bulat, warna putih kehijauan. Daun tunggal, berseling,

bentuk jantung, ujung bertoreh, berbulu rapat, warna hijau. Bunga tunggal,

bulat telur, di ketiak daun, mahkota bunga berwarna kuning. Buah batu,

buah muda berwama hijau, buah tua berwarna hitam.

b) Daun salam (Eugenia polyantha Folium)

Tanaman salam (Syzygium polyanthum) sebagai salah satu tanaman

herbal yang tumbuh di Indonesia termasuk daerah tropis, merupakan jenis

tanaman herbal yang baik ditanam pada awal musim hujan, karena

ketersediaan air yang cukup melimpah, jadi kita tidak sulit untuk

melakukan penyiraman setiap hari. Kondisi iklim untuk pertumbuhan

tanaman salam yaitu : Tanaman salam membutuhkan iklim panas dengan

curah hujan tinggi dan tidak merata / tidak banyak perubahan sepanjang

tahun; Suhu udara lingkungan sekitar 25-300C, sedangkan curah hujan

merata sepanjang tahun. Penanaman tanaman salam untuk mendapatkan

produk herbal yang baik, membutuhkan tanah yang gembur, subur, dan

sangat cocok dengan tanah vulkanik, memiliki drainase yang baik.

Tanaman ini tumbuh baik di tanah berpasir tekstur tanah liat dengan

kandungan bahan organik tinggi. Cocok pada tanah dengan pH tanah

sekitar 5, 5 – 6, 5. Tanaman salam peka terhadap genangan air, sehingga

commit to user

ketinggian 300-700 m di atas permukaan laut. Sementara di ketinggian di

atas 700 m, produktivitasnya akan menurun.

Penanaman tanaman salam dilakukan melalui bibit yanag berasal dari

stek atau bijinya. Penanaman dengan menggunakan stek lebih mudah dan

lebih cepat. Pembuatan bibit stek dilakukan dengan memilih cabang yang

produktif, pilih cabang batang yang memiliki minimal 3 ranting. Potong

cabang dengan ukuran 20 – 25 cm, tanam pada polybag yang diisi dengan

campuran tanah dan pupuk kandang, disiram setiap hari, ditaruh pada

tempat yang terlindung panas matahari agar batang tanaman tidak kering

dan mati.

Penanaman dengan biji dapat dilakukan dengan menggunakan

polybag, atau pesemaian. Benih dimasukkan pada lubang tanam,

permukaan tanah di lubang tanam dibuat sedikit di bawah permukaan

media tanam. Setelah benih ditanam dilakukan penyiraman sehingga

media menjadi basah sampai benihnya berkecambah dan tumbuh, kurang

lebih berumur 2 bulan pindahkan ke polybag yang lebih besar. Ditaruh

pada tempat yang terlindung panas matahari agar batang tanaman tidak

kering dan mati. Baik penanaman dari biji dan dari stek, setelah tanaman

tumbuh baik lebih besar, dalam usia antara 6-7 bulan dapat

memindahkannya ke tanah kebun yang telah disiapkan. Benih yang

dipindahkan sebelum ditanam dilapangan atau kebun, daunnya dikurangi

untuk mencegah penguapan. Penanamn dilakukan pada lubang tanam yang

cukup dan diisi tanah aslinya ditambahkan pupuk kandang atau kompos.

Lubang tanam benih tanaman salam dari stek yang dipindahkan harus

dilakukan lebih mendalam, agar setelah tanaman tumbuh menjadi tua tidak

akan mudah roboh karena sistem akar tanaman dari stek tidak memiliki

Akar Tunggang. Setelah penanaman benih, lubang tanam harus segera

disiram agar media tanam menjadi basah sampai tanaman tumbuh besar

commit to user

c) Kapulaga (Amomi Fructus)

Kapulaga (Amomum cardamomum) adalah sejenis buah yang sering

digunakan sebagai rempah (bumbu) untuk masakan tertentu dan juga

untuk campuran jamu. Tanaman ini termasuk dalam suku jahe-jahean atau

zingiberaceae. Ada dua macam kapulaga yang banyak digunakan di

Indonesia, yakni kapulaga Jawa (Amomum compactum) yang banyak

dijumpai di daerah Sumatera Selatan dan Jawa Barat, dan kapulaga

sabrang atau kapulaga India (Elettaria cardamomum). Beranjak dari

kapulaga yang relatif mudah dibudidayakan dan bisa dipanen 4 kali dalam

setahun, maka hal tersebut telah banyak menarik minat petani untuk

membudidayakan.

Bibit yang baik adalah tunas yang tingginya lebih kurang 50 cm

dengan akar rizoma yang muda dan mata tunasnya banyak, rizoma yang

sudah tua pertumbuhannya kurang baik. Untuk penanaman pada lahan

yang sangat luas atau di perkebunan, digunakan bibit dari biji buah yang

lebih dulu disemaikan. Bibit ini harus berasal dari buah yang sudah masak.

Bibit kapulaga yang tingginya sudah mencapai 70 s.d. 80 sentimeter

dan memiliki dua atau tiga daun telah siap ditanam di lahan. Dalam waktu

satu tahun sudah akan terbentuk suatu rumpun kapulaga yang bisa

mencapai diameter antara 50 s.d. 60 sentimeter. Setiap bulannya akan

muncul satu batang baru dalam pertumbuhannya. Sehingga dalam 7 bulan,

setiap rumpun akan akan menghasilkan 6-7 batang baru dan menghasilkan

pula 10 buah manggar buah kapulaga.

Mengingat tanaman kapulaga yang rakus akan unsur hara dan untuk

peningkatan mutu, untuk ini pupuk organik diberikan pada saat

pengolahan tanah, dan pada saat penggemburan diluar rumpun sebanyak 1

– 1,5 kg pupuk kandang, pemupukan berikutnya setiap 3 bulan sekali.

Bagi tanaman kapulaga yang sudah menghasilkan, pupuk kandang

diberikan sebanyak 10 – 15 kg setiap rumpun.

Kapulaga dapat memberikan hasil setelah berumur 2–3 tahun.

commit to user

menentu. Dalam pemanenan kapulaga dikenal istilah panen besar 4 kali

dan panen kecil 4 kali yang berlangsung dalam 1 tahun secara

berselang-seling. Tanaman dapat dipergunakan sampai umur 10–15 tahun. Hasil

panen per hektar bisa mencapai 2–3 ton buah kering per tahun dan ini

berlaku untuk tanaman yang sudah berumur belasan tahun.

Adapun syarat-syarat pemanenan kapulaga adalah: Buah harus dipanen

sebelum benar-benar matang, bila dipanen terlalu matang atau kering,

buah akan pecah dan warnanya juga kurang bagus. Waktu panen yang

tepat adalah jika buah sudah berwarna hijau kekuning-kuningan.Cara

panen yaitu dengan memotong karangan bunga dibawah dompolan buah.

Buah yang sudah dipanen kemudian dijemur sampai kering, sebaiknya

jangan terkena sinar matahari langsung atau dikering anginkan

(Warsana,2000)

Pemetikan buah pertama biasanya terbatas dan hasil pemetikan kedua

pun masih belum banyak. Barulah pada pemetikan ke-3 dan seterusnya,

yaitu setelah 5 tahun ditanam, tercapailah panen yang seutuhnya (penuh).

Di Pulau Jawa, orang memetik Amomum cardamomum setelah berumur 3

tahun dalam jangka waktu 10-15 hari sekali. Setiap satu rumpun Amomum

cardamomum biasanya terdiri dari 10-15 batang. Hasil panen di cuci

dengan sabun, kemudian baru dijemur. Dalam proses pengeringan tidak

boleh terlalu cepat, karena dapat mengakibatkan buahnya mudah pecah.

Setelah masa panen, yang penting adalah pengeringan, pemutihan,

pengguntingan, pemilihan (sortasi), pengemasan, dan penyimpanan.

(Bambang, 1974).

d) Lempuyang Wangi (Zingiberis aromaticae Rhizoma)

Perawakan, herba rendah sampai tinggi, perennial, batang asli berupa

rimpang di bawah tanah, tinggi lebih dari 1 m. Batang semu berupa

kumpulan pelepah daun yang berseling, di atas tanah, beberapa batang

berkoloni, hijau, rimpang merayap, berdaging, gemuk, aromatik. Daun

tunggal, berpelepah, duduk berseling, pelepah; membentuk batang semu,

commit to user

3-7 kali lebar, pangkal runcing atau tumpul, ujung sangat runcing atau

meruncing, berambut di permukaan atas, tulang daun atau di pangkal,

14-40 x 3-8,5 cm, tangkai berambut, 45 mm. Lidah daun tegak, tumpul,

seperti membran, berambut 1,5-3 cm. Bunga susunan majemuk bulir,

bentuk bulat telur, muncul di atas tanah, tegak, berambut halus, ramping

tebal, 9-31 cm, 2-2,5 kali lebar, ujung runcing agak lebar, daun pelindung

dengan ujung datar, ukuran 1,54 x 1,54 cm, sisik tangkai bulir 4-6, lanset,

tumpul, berambut, merah 3-6,5 cm. Daun pelindung sangat lebih besar dari

kelopak, sama panjang dengan tabung mahkota. Ukuran bulir 3,5-10,5 x

1,75-5,5 cm. Kelopak 13-17 mm. Mahkota kuning terang, hijau gelap,

atau. putih, tabung 2-3 cm, cuping bulat telur bulat memanjang, ujung

meruncing atau runcing, daun mahkota posterior paling besar 1,5-2,5 x 1-2

cm, bibir bibiran bulat telur atau membulat, jingga .atau kuning lemon, 12

- 20 x 15 - 20 mm. Benang sari: kepala sari elip bulat memanjang, kuning

terang, 8 - 10 mm, penghubung 7 mm. Putik bakal buah 3 ruang, bakal biji

banyak, posisi aksiler, tangkai putik bercabang dua bebas. Buah bulat telur

terbalik, merah, 12 x 8 mm. Biji bulat memanjang bola, rata rata 4 mm.

Waktu berbunga yaitu Januari - April. Di Jawa dapat tumbuh di daerah

dengan ketinggian 1-1200 m dpl, banyak tumbuh sebagai tumbuhan liar di

tempat-tempat yang basah di dataran rendah dan tinggi. Tumbuh baik di

bawah hutan jati. Perbanyakan pada umumnya dengan potongan rimpang

yang bermata tunas atau anakan yang masih muda setidaknya dengan 1

tunas. Secara alami potongan potongan rimpang yang telah bertunas akan

memperbanyak diri dengan biji. Tumbuhan ini akan dapat berkembang

secara baik di hutan, kebun, pekarangan dengan intensitas matahari di

bawah naungan kurang lebih 11-585 lux. Hamanya yaitu ulat pemakan

daun Kerana diocles dan Udapes sering menimbulkan kerusakan.

Bagian yang digunakan adalah rimpang tanaman Zingiber aromaticum

Val. Rimpang dikumpulkan apabila batang mulai mengering.

Rimpang-rimpang tersebut d-pisahkan antara Rimpang-rimpang induk dengan anak

commit to user

bersih sampai bersih dan ditiriskan untuk membebaskan sisa-sisa air

cucian. Rimpang-rimpang yang telah bersih dan bebas dari sisa-sisa air

cucian kemudian diiris-iris melintang dengan ketebalan antara 2 mm

sampai 4 mm. Irisan-irisan rimpang tersebut kemudian dikeringkan di

sinar matahari langsung dengan alas tikar atau alas lain yang

berlubang-lubang. Setelah kering disimpan ditempat yang kering

(Widyastuti,Chrisanti, Chamid, 2002).

e) Meniran (Phylanthi Herba)

Tanaman ini tidak dibudidayakan secara khusus. Meniran tumbuh liar

di pekarangan, galangan sawah, tepi sungai, daerah berbatu, lapangan

rumput, pekarangan, dan hutan yang lembap. Tumbuh di dataran rendah

sampai ketinggian 1.000 m dpl. Perbanyakan tanaman meniran

menggunakan biji. Biji disemaikan dan dipindahkan. Pemeliharaan

tanaman ini mudah, seperti tanaman lain dibutuhkan cukup air dengan

penyiraman untuk menjaga kelembaban tanah dan pemupukan terutama

pupuk dasar. Pemanenan dilakukan saat tanaman berumur 3 bulan.

Meniran disebut Phyllanthusurinaria Linn untuk yang batangnya

berwarna hijau kemerahan, atau Phyllanthus niruri untuk yang batangnya

berwarna pucat. Termasuk dalam famili tumbuhan Euphorbiaceae.

Tanaman ini dikenal dengan nama daerah Memeniran atau meniran merah.

Tumbuhan ini kaya dengan berbagai kandungan kimia yang sudah

diketahui, antara lain: lignan (Filantin, hipofilantin, nirantin, lintetratin),

flavonoid (quercetin, quercitrin, isoquercitrin, astragalin, rutin,

kaempferol-4, rhamnopynoside), alkaloid, triterpenoid, asam lemak (asam

ricinoleat, asam linoleat, asam linolenat), vitamin C, kalium, damar, tanin,

geraniin, phyllanthin dan hypophyllanthin. Pemerian bau aromatik, rasa

pahit. Tumbuhan ini bersifat: peluruh air seni (menghambat pembentukan

kristal kalsium oksalat) (Bambang, 1974).

f) Daun Kumis Kucing (Orthosiphonis Folium)

Tanaman Kumis Kucing tersebar di pulau Jawa dari dataran rendah

commit to user

selokan atau dipakai sebagai tanaman pagar, bunganya menarik perhatian

karena mempunyai benangsari dan putik yang panjang yang mencuat

keluar sehingga menyerupai kumis kucing. Menurut Kroeber ada 3

varietas kumis kucing yaitu satu variaetas berbunga ungu dan dua

variaetas lainnya berbunga putih dengan batang, tangkai serta urat daun

yang berwarna merah adalah yang paling produktif dan terbaik mutunya

untuk perdagangan ekspor. Tinggi tanaman 0,5 – 1 m, lebar daun 2,5 Cm

dan panjangnya 10 cm.

Daerah Produksi di Indonesia ialah Jawa Barat yaitu Bogor dan

Sukabumi, daerah lainnya ialah Sumatera Timur, Sumatera Barat, Aceh,

dan Sulawesi Utara. Selain Indonesia juga Vietnam, Cina, Kepulauan

Polinesia dan Australia. Khasiat daun kumis kucing sebagai di ureticum

karena kumis kucing mengandung glucosida ortosiponin (van itallie,

1886), bahan lainnya adalah kalium (0,6 – 3,5 %). Pemakaian secara

tradisional cukup dengan direbus 1 – 2 Gr daun kering/hari, rebusan ini

berguna bagi obat ginjal, melancarkan pengeluaran urine sebagai obat

sengal atau pirai encok pengapuran dalam pembuluh darah dan radang

kandung kencing. Daun kumis kucing diperdagangkan di pasaran terutama

untuk industri farmasi dan kerajinan jamu , ekspornya ditujukan ke negeri

Belanda, Jerman, Eropa Barat dan Amerika Serikat.

Kumis kucing termasuk suku labiate dapat tumbuh dengan baik pada

tempat-tempat sebagai berikut:

- Ketinggian tempat : Dataran rendah – 1000 m dpl.

- Curah hujan : 3000 mm/th (iklim tropis)

- Solum tanah : tebal

- Sinar matahari : Penuh/tidak ternaungi

- Struktur tanah : Gembur, Subur

- Kandungan humus : Tinggi

Kumis kucing sebenarnya menghasilkan bibit juga tetapi cara

perbanyakan melalui stek telah umum sekali dan mudah dilakukan. Stek

commit to user

ruas. Untuk penanaman sebaiknya kumis kucing disemai dulu, bila

keperluan bibit hanya sedikit maka stek disemai dalam peti kecil yang diisi

pasir sungai setebal 20 cm, tetapi bila bibit yang diperlukan banyak maka

dibuat persemaian, juga atap menutup persemaian.

Tanah persemaian dicangkul sedalam 30 cm jarak tanam 5 x 10 cm

dan stek ditanam miring dengan kedalaman 5 cm cara lain yaitu dengan

menumbuhkan stek batang tersebut pada kantong plastik (polibag).

Pesemaian ditempat terbuka harus diberi atap naungan dan dilakukan

penyiraman secukupnya (tidak terlalu basah karena bibit mudah busuk),

pada umur 10 hari biasanya stek mulai berakar dan bertunas dan umur 2

minggu tanaman sudah siap ditanam dilapangan. Sebelum pemindahan

kelapangan naungan dikurangi secara bertahap.

Tanah dipersiapkan sebelumnya dengan cara mencangkul sedalam 50

cm dan diberi pupuk kandang sebanyak 0,5 – 1 Kg per lubang tanam.

Jarak tanam dilapangan berkisar antara 40 x 40 cm hingga 60 x 60 cm.

Satu lubang tanam dapat ditanami 1 – 6 stek. Waktu penanaman

sebaiknya pada awal musim penghujan.

Penyiangan dilakukan tergantung keadaan gulma yang tumbuh atau

pada saat akan dilakukan pemupukan. Selain itu tanah harus dalam

keadaan gembur, cara penggemburan bisa dengan cangkul atau

digarpu.Pada tanah yang kurang mengandung humus maka diantara

tanaman kumis kucing ditanam pupuk hijau. Setelah tanaman cukup

tingginya dilakukan pemangkasan dan daunnyadimasukan kedalam tanah

diantara barisan tanaman kumis kucing.

Ditempat yang subur dan curah hujannya memadai, pemangkasan

dapat dilakukan 4 – 6 minggu, setelah tanam, biasanya ditandai dengan

kuncup mekar, untuk menjaga mutu daun maka bunga-bunga harus segera

dipotong. Pemetikan yang terbaik bila berumur tanaman sudah mencapai

10 minggu. Cara memetiknya dengan 4 - 6 helai daun paling atas beserta

batangnya di petik, daun dibawahnya dipetik karena masuk daun tua dan

commit to user

sedang sampai baik akan diperoleh hasil 1.000 – 1.500 Kg/Ha daun

kering/th.

Daun yang dipetik kemudian dijemur dipanas matahari (merupakan

cara konvensional), cara pengeringan yang baik dengan panas buatan

(oven) caranya mula-mula daun dikering angin-anginkan di tempat atau di

bangsal-bangsal yang mempunyai sirkulasi udara baik lalu daun di letakan

diatas para-para, suhu yang baik dalam kamar oven antara 45o C sampai

50o C, pada waktu permulaan udra yang dialairkan cukup sedikit saja, baru

setelah daun itu layu betul yaitu setelah 5 – 6 jam aliran udara ditambah,

lamanya pengeringan sekitar 24 – 36 jam tergantung dari basahnya daun

serta kelembaban udara .

Tempat pengeringan dibuat dari papan jangan dari logam, pada papan

seluas 1 m2 dapat dihamparkan 1,5 Kg daun basah. Perlu diperhatikan

daun yang baru dipetik harus segera dikeringkan agar tidak terperam yang

akan mengakibatkan warna sawo matang pada daun, disamping itu juga

harus dijaga pula agar daun tidak luka atau rusak karena akan

mengakibatkan daun bergaris-garis hitam. Pengeringan dianggap cukup

bila daun sudah rangup tetapi tidak mudah rapuh. Daun yang telah kering

harus segera dipacking dengan cara di bungkus dan dimasukan kedalam

kaleng yang dilapisi aluminium dan tertutup rapat agar tidak menghisap

uap air. Tiap kaeleng atau peti dapat dimasukan 50 kg daun kering.

Biasanya penyusutan dari daun basah menjadi daun kering denngan

perbandi 5 : 1.

Standar kualitas kumis kucing adalah :

- Warna : daun hijau jernih dan tangkai ungu.

- Bau : harum

- Rasa : agak pahit

- Kadar air : max 13%

- Kotoran : max 2%

- Abu : 10%

commit to user

- Tidak mengandung serangga dan cendawan

g) Adas (Foeniculi Fructus)

Tanaman Adas (Foeniculum vulgare Mill.) adalah tanaman herba

tahunan dari famili Umbelliferae dan genus Foeniculum. Tanaman ini

berasal dari Eropa Selatan dan daerah Mediterania. Adas merupakan

tanaman obat yang dapat pula di manfaatkan sebagai sayur. Di daerah

dataran tinggi biasanya tanaman ini akan tumbuh baik dan menghasilkan

daun yang lebat yang dapat dimanfaatkan sebagai sayur. Biasanya yang di

manfaatkan sebagai obat adalah biji dari tanaman tersebut sedangkan

daunya dapat di manfaatkan sebagai sayuran.

Kandungan atsiri adas bervariasi antara 0,6 - 6%. Buah yang terletak

di tengah-tengah payung umumnya mengandung minyak atsiri yang lebih

tinggi dan baunya lebih tajam dibandingkan dengan buah yang terletak di

bagian lain. Iklim dan waktu panen sangat menentukan kandungan

minyak atsiri.

Pembungaan tersusun berbagai bunga payung majemuk dengan 6 – 40

gagang bunga, panjang ibu gagang bunga 5 – 10 cm, panjang gagang

bunga 2 – 5 mm, mahkota berwarna kuning, keluar dari ujung batang.

Buah lonjong, berusut, panjang 6 – 10 mm, lebar 3 – 4 mm, masih muda

hijau setelah tua coklat agak hijau, atau coklat agak kuning sampai

sepenuhnya coklat. Namun warna buahnya ini berbeda-beda tergantung

negara asalnya (Supriyadi, 2001 ).

Pengolahan lahan dimulai dari pembersihan lahan dari gulma,

pencangkulan dan penggarpuan yang dilanjutkan dengan pembuangan

sisa-sisa akar tanaman lain. Selanjutnya dilakukan pembuatan lubang

ta-nam dengan jarak tata-nam yang biasa digunakan yaitu (0,5 - 1) x 1 m.

Lubang tanam yang telah disiapkan kemudian diisi dengan pupuk kandang

sebanyak lebih kurang 100 g/lubang. Penanaman dilakukan pada

permulaan musim hujan, dimana setiap lubang tanam ditanam 1 bibit.

Adas selain dibudidayakan secara monokultur juga dapat ditanam di

commit to user

pinggir jalan (tumpang sari dengan tanaman lain). Pemeliharaan yang

dilakukan meliputi penyiangan gulma, pemupukan ulang dan

pem-berantasan hama dan penyakit(Dalimarta, 2009).

h) Jahe (Zingiberis Rhizoma)

a) Klasifikasi

Divisi :Spermatophyta

Sub-divisi :Angiospermae

Kelas :Monocotyledonea

Ordo :Zingiberales

Famili :Zingiberaceae

Genus :Zingiber

Species :Zingiber officinale

Untuk budidaya jahe diperlukan lahan di daerah yang sesuai untuk

pertumbuhannya. Untuk pertumbuhan jahe yang optimal diperlukan

persyaratan iklim dan lahan sebagai berikut : iklim tipe A, B dan C

(Schmidt & ferguson), ketinggian tempat 300 - 900 m dpl., temperatur

rata-rata tahunan 25 - 30º C, jumlah bulan basah (> 100 mm/bl) 7 - 9 bulan

per tahun, curah hujan per tahun 2 500 – 4 000 mm, intensitas cahaya

matahari 70 - 100% atau agak ternaungi sampai terbuka, drainase tanah

baik, tekstur tanah lempung sampai lempung liat berpasir, pH tanah 6,8 –

7,4. Pada lahan dengan pH rendah dapat diberikan kapur pertanian

(kaptan) 1 - 3 ton/ha atau dolomit 0,5 - 2 ton/ha untuk meningkatkan pH

tanah.

Pada lahan dengan kemiringan > 3% dianjurkan untuk dilakukan

pembuatan teras, teras bangku sangat dianjurkan bila kemiringan lereng

cukup curam. Hal ini untuk menghindari terjadinya pencucian lahan yang

mengakibatkan tanah menjadi tidak subur, dan benih jahe hanyut terbawa

arus. Persyaratan lahan lainnya yang juga penting bagi penamaman jahe

adalah lahan bukan merupakan daerah endemik penyakit tular tanah (soil

borne diseases) terutama bakteri layu dan nematoda. Untuk menjamin

commit to user

tidak ada serangan penyakit bakteri layu dilahan tersebut dan hanya dua

kali berturut-turut ditanami jahe. Tahun berikutnya dianjurkan pindah

tempat untuk menghindari kegagalan panen karena kendala penyakit dan

adanya gejala allelopati.

Jahe (Zingiber officinale Rosc. Ginger) adalah tanaman herba tahunan

yang tergolong famili Zingiberaceae, dengan daun berpasangpasangan

dua-dua berbentuk pedang, rimpang seperti tanduk, beraroma. Selama ini

di Indonesia, berdasarkan pada bentuk, warna dan aroma rimpang serta

komposisi kimianya dikenal 3 tipe jahe, yaitu jahe putih besar, jahe emprit

dan jahe merah. Jahe putih besar (Z. officinale var. officinarum)

mempunyai rimpang besar berbuku, berwarna putih kekuningan dengan

diameter 8,47 – 8,50 cm, aroma kurang tajam, tinggi dan panjang rimpang

6,20 – 11,30 dan 15,83 – 32,75 cm, warna daun hijau muda, batang hijau

muda dengan kadar minyak atsiri didalam rimpang 0,82 – 2,8%. Jahe putih

kecil (Z. officinale var. amarum) mempunyai rimpang kecil berlapis-lapis,

aroma tajam, berwarna putih kekuningan dengan diameter 3,27 – 4,05 cm,

tinggi dan panjang rimpang 6,38 – 11,10 dan 6,13 – 31,70 cm, warna daun

hijau muda, batang hijau muda dengan kadar minyak atsiri 1,50 – 3,50%.

Jahe merah (Z. officanale var. rubrum) mempunyai rimpang kecil berlapis,

aroma sangat tajam, berwarna jingga muda sampai merah dengan diameter

4,20 – 4,26 cm, tinggi dan panjang rimpang 5,26 – 10,40 dan 12,33 –

12,60 cm, warna daun hijau muda, batang hijau kemerahan dengan kadar

minyak atsiri 2,58 – 3,90%.

Benih yang digunakan harus jelas asal usulnya, sehat dan tidak

tercampur dengan varietas lain. Benih yang sehat harus berasal dari

pertanaman yang sehat, tidak terserang penyakit. Pemilihan benih harus

dilakukan sejak pertanaman masih di lapangan. Apabila terdapat tanaman

yang terserang penyakit atau tercampur dengan jenis lain, maka tanaman

yang terserang penyakit dan tanaman jenis lain harus dicabut dan

dijauhkan dari areal pertanaman. Pemilihan (penyortiran) selanjutnya

commit to user

dilakukan untuk membuang benih yang terinfeksi hama dan penyakit atau

membuang benih dari jenis lain. Rimpang yang akan digunakan untuk

benih harus sudah tua minimal berumur 10 bulan. Ciri-ciri rimpang tua

antara lain kandungan serat tinggi dan kasar, kulit licin dan keras tidak

mudah mengelupas, warna kulit mengkilat menampakkan tanda bernas.

Rimpang yang terpilih untuk dijadikan benih, sebaiknya mempunyai 2

- 3 bakal mata tunas yang baik dengan bobot sekitar 25 - 60 g untuk jahe

putih besar, 20 - 40 g untuk jahe putih kecil dan jahe merah. Kebutuhan

benih per ha untuk jahe merah dan jahe emprit 1 – 1,5 ton, sedangkan jahe

putih besar yang dipanen tua membutuhkan benih 2 - 3 ton/ha dan 5 ton/ha

untuk jahe putih besar yang dipanen muda. Bagian rimpang yang terbaik

dijadikan benih adalah rimpang pada ruas kedua dan ketiga.

Sebelum ditanam rimpang benih ditunaskan terlebih dahulu dengan

cara menyemaikan yaitu, menghamparkan rimpang di atas

jerami/alang-alang tipis, di tempat yang teduh atau di dalam gudang penyimpanan dan

tidak ditumpuk. Untuk itu biasa digunakan wadah atau rak-rak terbuat dari

bambu atau kayu sebagai alas. Selama penyemaian dilakukan penyiraman

setiap hari sesuai kebutuhan, untuk menjaga kelembaban rimpang. Benih

rimpang bertunas dengan tinggi tunas yang seragam 1 - 2 cm, siap ditanam

di lapangan dan dapat beradaptasi langsung, juga tidak mudah rusak.

Rimpang yang sudah bertunas tersebut kemudian diseleksi dan dipotong

menurut ukuran. Untuk mencegah infeksi bakteri, dilakukan perendaman

didalam larutan antibiotik dengan dosis anjuran. Kemudian dikering

anginkan.

Jahe dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan ukuran, bentuk dan warna

rimpangnya. Umumnya dikenal 3 varietas jahe, yaitu :

1. Jahe putih/kuning besar atau disebut juga jahe gajah atau jahe badak :

Rimpangnya lebih besar dan gemuk, ruas rimpangnya lebih

menggembung dari kedua varietas lainnya. Jenis jahe ini bias

dikonsumsi baik saat berumur muda maupun berumur tua, baik sebagai