ASPEK FARMAKOKINETIK KLINIK BEBERAPA OBAT BERPOTENSI

HEPATOTOKSIK PADA PASIEN RAWAT INAP di BANGSAL PARU

RSUP DR. M. DJAMIL PADANG

PERIODE OKTOBER 2011- JANUARI 2012

Oleh : Intan Julita*)

Korespondensi : aidj2@yahoo.co.id

Farmakokinetik klinik merupakan aplikasi konsep farmakokinetik pada dunia pengobatan dalam rangka mewujudkan terapi obat yang aman dan efektif pada seorang pasien (farmakoterapi) sehingga keberhasilan pengobatan dapat dicapai. Karena perbedaan antara pasien dalam farmakokinetik (ADME) maupun perubahan kondisi patologik pasien, maka sulit merancang aturan dosis tepat. Adanya korelasi yang kuat antara konsentrasi obat dengan respon farmakologinya memungkinkan prinsip farmakokinetika dapat ditetapkan pada kondisi pasien yang sebenarnya. Obat berpotensi hepatotoksik adalah obat yang dapat menginduksi kerusakan hati atau biasanya disebut (drug induced liver injury). Penelitian ini dilakukan pada pasien rawat inap di bangsal paru RSUP DR. M. DJAMIL Padang selama 4 bulan (Oktober 2011-Januari 2012). Jenis data yang diambil meliputi masalah-masalah aspek farmakokinetik yang ditemukan terkait dengan penggunaan obat berpotensi hepatotoksik yaitu aspek kesesuaian dosis, keefektifan terapi, efek samping yang merugikan, efek toksik dan interaksi. Data dianalisa secara statistik deskriptif serta dilakukan perhitungan jumlah persentase dan disajikan dalam bentuk tabulasi dan diagram. Dari penelitian ini didapatkan penggunaan beberapa obat berpotensi hepatotoksik yaitu parasetamol, OAT (rifampisin, isoniazod, pirazinamid, ethambutol, rantidin, lansoprazol, tramadol, kortikosteroid (metilprednisolon, dexametason, prednison dan aminophilin. Child pugh Score lengkap didapat dari 17% pasien dan 83% tidak lengkap. Dari 17% pasien berada pada rentang score 7-9 (kerusakan hati sedang). Dari penelitian juga didapat 100% pasien mengalami gejala subjektifitas dan objektifitas kerusakan fungsi hati. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa belum adanya penerapan aspek farmakokinetik klinik pada pasien yang menggunakan obat berpotensi hepatotoksik yang dirawat di bangsal paru RSUP. DR. M. Djamil Padang.

PENDAHULUAN

Hati merupakan organ sensitif. Salah satu fungsinya yang penting adalah melindungi tubuh terhadap terjadinya penumpukan zat berbahaya yang masuk dari luar, seperti obat atau herbal tertentu. Banyak diantara obat yang bersifat larut dalam lemak dan tidak mudah diekresikan. Metabolisme tubuh akan memproses obat melalui hati. Untuk itu, organ hati memiliki sistem enzim

pada mikrosomnya yang dapat melakukan

biotransformasi (dari obat) sehingga terbentuk metabolit yang lebih mudah larut dalam air dan dapat dikeluarkan melalui urin atau empedu. Banyak penyakit yang memang bisa diatasi dengan berbagai obat. Obat-obatan tetap merupakan bahan kimia yang sangat mungkin mempengaruhi fungsi organ dalam tubuh, terutama hati. Berdasarkan keterangan diatas, tidak mengherankan bila hati mempunyai kemungkinan yang cukup besar untuk

‘dirusak’ oleh obat. Lazimnya, istilah yang

digunakan untuk obat penyebab kerusakan hati

disebut ‘obat penginduksi kerusakan hati’ (drug induced liver injury). Sedangkan efeknya disebut hepatotoksik atau toksik ke hepar (hati). Prevalensi kerusakan hati akibat obat sangat tinggi, mulai dari

kerusakan yang tidak permanen namun dapat berlangsung lama dan fatal (Setiabudy,1979; Suasono, 1985).

Hepatotoksisitas akibat obat harus selalu dipertimbangkan sebagai kemungkinan penyebab penyakit hati. Sebuah survei dari Acute Liver Failure Study Group (ALFSG) yang dilakukan pada pasien rawat inap di 17 rumah sakit Amerika Serikat menunjukan bahwa obat yang diresepkan (termasuk asetaminofen) menyebabkan > 50% kasus gagal hati akut. Saat ini, efek hepatotoksik

merupakan alasan utama terhentinya

pengembangan obat lebih lanjut dan ditariknya obat yang telah disetujui oleh FDA dari pasaran (Andrade, et al, 2007). Salah satu alasan penarikan obat di pasaran adalah karena obat-obat tersebut menyebabkan peningkatan kadar enzim-enzim di hati (Dipiro, 2005).

Farmakokinetika adalah ilmu yang

dosis yang tepat untuk setiap individu (dosage

regimen individualization), menerangkan

mekanisme interaksi obat, baik antara obat dengan obat maupun antara obat dengan makanan atau minuman (Cahyati, 1985; Santoso, 1985).

METODOLOGI

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bangsal Paru RSUP DR. M. Djamil Padang. Waktu penelitian dilakukan kurang lebih selama 4 bulan dari Oktober 2011 sampai dengan Januari 2012. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan data observasi prospektif pada pasien rawat inap yang menggunakan obat berpotensi hepatotoksik di Bangsal Paru RSUP DR. M. Djamil Padang.

Jenis Data

1. Data Kuantitatif

Meliputi persentase penggunaan obat berpotensi hepatotoksik dan persentase obat-obat yang

berinteraksi dengan obat berpotensi

hepatotoksik di Bangsal Paru RSUP. DR. M. Djamil Padang.

2. Data Kualitatif

Meliputi masalah-masalah aspek

farmakokinetik yang ditemukan terkait dengan penggunaan obat berpotensi hepatotoksik yaitu aspek kesesuaian dosis, efek terapi, efek samping yang merugikan, efek toksik dan interaksi yang terjadi akibat pemberian fenitoin yang bermakna klinik.

Pengumpulan Data

Data yang diambil adalah data rekam

medik pasien yang menggunakan obat

berpotensi hepatotoksik (obat- obat dengan

indeks terapi sempit, obat-obat yang

dimetabolisme terutama di hati, serta obat-obat yang memiliki efek hepatotoksik) dan dan observasi langsung kepada pasien atau keluarga pasien yang dirawat inap di bangsal paru RSUP Dr. M. Djamil Padang. Kemudian obat yang digunakan dicatat pada formulir yang tersedia. Adapun data yang dibutuhkan pada rekam medik antara lain: nama pasien, jenis kelamin, umur, obat yang digunakan, kadar SGPT, kadar SGOT, waktu prothrombin, kadar albumin darah, kadar bilirubin total, asites, ensepalopati hepatika dan data-data lain yang diperlukan.

Analisa Data

Data dianalisa menggunakan penilaian Child Pugh Score. Pasien dikelompokan berdasarkan obat berpotensi hepatotoksik yang digunakan lalu

dikelompokan berdasarkan nilai Child Pugh Score. Obat-obat yang diterima dari masing-masing kelompok dievaluasi bedasarkan faktor obat-obat dengan indeks terapi sempit, obat-obat yang dimetabolisme terutama di hati, serta obat-obat yang memiliki efek hepatotoksik. Analisa dosis, interaksi dan efek samping obat yang diterima pasien untuk melihat peningkatan intensitas efek samping atau munculnya efek toksik obat yang

menyebabkan penurunan fungsi hati. Data

dianalisis secara deskriptif serta dilakukan perhitungan jumlah persentase dan disajikan dalam bentuk tabulasi dan diagram.

Tabel 1. Child Pugh score

Tes/ Gejala Skor 1 poin

Skor 2 poin

Skor 3 poin

Total Bilirubin (mu mol/dL)

<2.0 2.0-3.0 >3.0

Serum Albumin

(g/dL)

>3.5 2.8-3.5 <2.8

Prothrombin time (seconprolong over control)

<4 4-6 >6

Asites Tidak

ada

Slight Moderate

Hepatic Encephalopathy

Tidak ada

Moderate Severe

HASIL

Hasil yang diperoleh dari penggunaan obat berpotensi hepatotoksik di Bangsal Paru RSUP. DR. M. Djamil Padang selama bulan Oktober 2011 hingga bulan Januari 2012 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah pasien yang dirawat inap di Bangsal

Paru RSUP. DR. M. Djamil Padang selama bulan Oktober 2011 hingga bulan Januari 2012 adalah 172 orang dan yang menggunakan obat berpotensi hepatotoksik berjumlah 81 orang dengan persentase 47%. Dari 81 pasien diperoleh data pasien laki-laki berjumlah 60 orang (74%), dan data pasien perempuan berjumlah 21 orang (26%). Dari 81 pasien diperoleh data usia <25 tahun adalah 12% (10 orang) , usia 26-35 tahun adalah 16% ( 13 orang), usia 36-45 tahun adalah 12% (10 orang), usia 46-55 tahun adalah 17% (14 orang), usia 56-65 tahun adalah 29% (23 orang), dan usia >65 tahun adalah 14% (11 orang).

2. Berdasarkan data yang ada, obat berpotensi hepatotoksik yang digunakan di Bangsal Paru RSUP. DR. M. Djamil Padang: Obat berpotensi

hepatotoksik adalah Parasetamol. Obat

berpotensi hepatotoksik yang merupakan obat indeks terapi sempit adalah Aminophilin. 3. Persentase jumlah pasien yang menggunakan

obat berpotensi hepatotoksik yang

dimetabolisme terutama di hati adalah 32%. Persentase jumlah pasien yang menggunakan obat berpotensi hepatotoksik adalah 11%. Persentase jumlah pasien yang menggunakan obat berpotensi hepatotoksik yang merupakan obat indeks terapi sempit 0%. Persentase jumlah pasien yang menggunakan obat berpotensi

hepatotoksik lebih dari satu kategori

(kombinasi) adalah 57%.

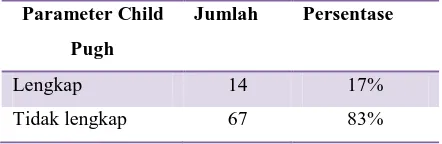

4. Persentase jumlah kelengkapan komponen

parameter Child-Pugh. Berdasarkan data

prospektif pasien yang dirawat selama bulan Oktober 2011 hingga bulan Januari 2012 di Bangsal Paru RSUP. DR. M. Djamil Padang diperoleh data komponen parameter Child-Pugh yang lengkap adalah 17% (14 orang) dan yang tidak lengkap adalah 83% (67 orang). Dari data tersebut diperoleh pengelompokan rentang skor nilai Child Pugh kelas A (< 7 poin), kelas B (7-9 poin), dan kelas C (10-15 poin) masing-masing sebesar 0%, 100% dan 0%.

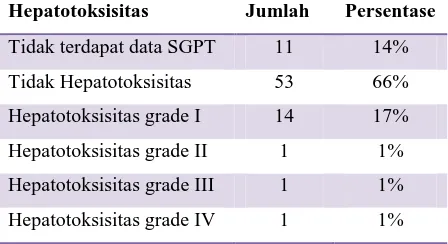

5. Berdasarkan data SGPT/ALT didapatkan 1 orang (1%) pasien mengalami hepatotoksisitas grade IV, 1 orang (1%) pasien mengalami hepatotoksisitas grade III, 1 orang (1%) pasien mengalami hepatotoksisitas grade II, 14 orang (17%) pasien mengalami hepatotoksisitas grade I, pasien yang tidak mengalami hepatotoksisitas ada 53 orang (66%). Sedangkan data SGPT yang tidak tersedia adalah 14% (11 orang).

6. a. Persentase jumlah pasien yang

mengalami gejala subjektif

hepatotoksisitas. Berdasarkan hasil observasi pada pasien diperoleh 100%

(81 orang) mengalami gejala

subjektifitas hepatotoksisitas. Gejala subjektif meliputi keadaan lemah, penurunan berat badan, mual/muntah, perut terasa tidak nyaman, demam, kebingungan, penurunan nafsu makan dan rentan terhadap pendarahan.

b. Persentase jumlah pasien yang

mengalami gejala objektif

hepatotoksisitas. Berdasarkan hasil observasi pada pasien diperoleh 100% (74 orang) mengalami gejala objektif hepatotoksisitas dan 7 orang tidak tersedia data laboratorium klinis sehingga tidak bisa diartikan secara klinis. Gejala objektifif meliputi peningkatan kadar SGPT dan SGOT, peningkatan kadar ALP, penurunan serum albumin, penurunan serum protein total, peningkatan kadar bilirubin dan peningkatan watu protombin.

7. Aminophilin merupakan obat indeks terapi sempit untuk itu, perlu dilakukan perhitungan dosis sesuai dengan keadaan klinis pasien. Pasien yang menggunakan aminophilin sebanyak 24 orang pasien (3 orang oral dan 21 orang intravena.

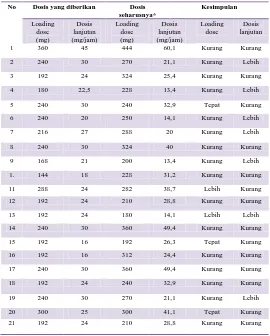

a. Perhitungan dosis aminophilin intravena berdasarkan loading dose. Berdasarkan dosis yang direkomendasikan didapatkan persentase loading dose aminophilin terdapat 10% loading dose berlebih, 76% loading dose kurang dan 14% loading dose tepat. Berdasarkan klirens (Cl) dan konsentrasi steady state (Css) didapatkan 19% loading dose berlebih, 71% loading dose kurang dan 10% loading dose tepat.

b. Perhitungan dosis aminophilin intravena berdasarkan dosis lanjutan (maintenance

dose). Berdasarkan dosis yang

direkomendasikan didapatkan persentase dosis lanjutan aminophilin terdapat 33% dosis lanjutan berlebih, 67% dosis lanjutan kurang dan 0% dosis lanjutan tepat. Berdasarkan klirens (Cl) dan konsentrasi steady state (Css) didapatkan persentase dosis lanjutan aminophilin terdapat 10% dosis lanjutan berlebih, 71% dosis lanjutan kurang dan 19% dosis lanjutan tepat

c. Perhitungan dosis aminophilin oral

berdasarkan dosis yang

direkomendasikan didapatkan persentase 25% dosis berlebih, 50% dosis kurang dan 25% dosis tepat. Berdasarkan klirens (Cl) dan konsentrasi steady state (Css) didapatkan persentase 25% dosis berlebih, 50% dosis kurang dan 25% dosis tepat.

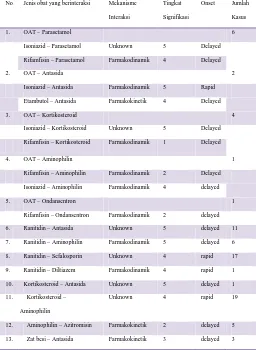

8. Persentase interaksi obat yang terjadi pada pasien, ditemukan sebanyak 65%. Obat- obat yang berinteraksi antara lain OAT dan parasetamol (6 kasus), OAT dan antasida ( 2 kasus), OAT dan kortokosteroid (4 kasus), OAT dan aminophilin ( 1 kasus), OAT dan ondansentron ( 1 kasus), ranitidin dan

antasida (11 kasus), ranitidin dan

aminophilin (6 kasus), ranitidin dan sefalosporin (17 kasus), ranitidin dan diltiazem (1 kasus), kortikosteroid dan antasida (1 kasus), kortikosteroid dan aminophilin ( 19 kasus), aminophilin dan azitromisin (5 kasus), zat besi dan antasida (3 kasus).

PEMBAHASAN

obat-obat yang berpotensi hepatotoksik yang digunakan pada pasien yang mengakibatkan penurunan fungsi hati. Penelitian ini dilakukan agar dapat menghindari terjadinya penurunan fungsi hati dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Gambaran Umum Pasien

Pengambilan data penelitian secara prospektif di Bangsal Paru RSUP. DR. M. Djamil rentang waktu bulan Oktober 2011 hingga bulan Januari 2012 yaitu pasien yang menggunakan obat berpotensi hepatotoksik. Sampel penelitian yang diambil dengan melihat obat hepatotoksik yang digunakan dan data laboratorium klinik pasien yaitu serum protein total, serum albumin, total bilirubin, alkaline phospatase (ALP), SGPT/ALT, SGOT/AST,dan lain-lain. Pada penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 81 orang pasien dengan persentase sebanyak 74% laki-laki (60 orang) dan 26% perempuan (21orang) dimana persentase pasien laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dari penelitian didapat penyakit yang dirawat inap di Bangsal Paru RSUP. DR. M. Djamil Padang adalah TBC,PPOK, Kanker bronkogenik dan Asma. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa laki-laki lebih rentan terkena penyakit tersebut karena beberapa faktor resiko seperti merokok. Di Indonesia prevalensi merokok pada laki-laki dilaporkan sekitar 50-70 % (Sajinaniasa, Bagiada & Ngurah, 2010).

Pada penelitian ini juga diperoleh data demografi berdasarkan usia dimana didapatkan 6 kelompok umur pasien yaitu 10 orang pasien berumur < 25 tahun (12%), 13 orang pasien berumur 26-35 tahun (16%), 10 orang pasien berumur 36-45 tahun (12%), 14 orang pasien berumur 46-55 tahun (17%), 23 orang pasien berumur 56-65 tahun (29%), 11 orang pasien berumur >65 tahun. Pada pasien dengan usia lanjut diperlukan perhatian lebih lanjut dikarenakan aliran darah ke hati pada pasien umur >60 tahun berkurang hingga 50-60% dibandingkan pasien usia muda sekitar 20-30 tahun (Katzung, 2004). Kemampuan hati untuk memetabolisme obat tidak akan sama berdasarkan perbedaan umur untuk semua jenis obat. Salah satu contohnya dalam penelitian ini adalah perhitungan dosis aminophilin yang diberikan pada pasien usia lanjut karena t1/2 pada geriatri berubah menjadi 12 jam yang pada usia dewasa hanya 8 jam.

Gambaran Penggunaan Obat Berpotensi Hepatotoksik

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa

macam penyakit yang menggunakan obat

berpotensi hepatotoksik antara lain tuberkolosis paru (TBC), asma bronkial, penyakit paru obstruksi kronis (PPOK), efusi pleura, pneumothorax, dan

kanker bronkogenik. Untuk TBC prinsip

pengobatan nya adalah farmakologi dan non

farmakologi. Non farmakologi dapat dilakukan dengan cara perbaikan gizi pasien serta melakukan pendidikan kesehatan. Berdasarkan standar terapi RSUP Dr. M. Djamil Padang, terapi farmakologi dilakukan dengan cara pemberian obat anti tuberkolosis (OAT) lini I yaitu rifampisin, isoniazid, etambutol, pirazinamid dan streptomisin. Namun jika terjadi resistensi, pengobatan dapat dilanjutkan dengan lini II yaitu kanamisin, amikasin, kinolon, makrolid dan ko amosiklav (masih dalam penelitian), selain itu pasien perlu diberikan hepatoprotektor seperti Curcuma®. Dosis OAT yang digunakan ditentukan berdasarkan berat badan pasien (PFT RSUP Dr. M. Djamil Padang, 2007). Terapi farmakologi dan non farmakologi harus berjalan seiringan demi kesembuhan pasien karena pengobatan TBC diperlukan waktu yang cukup lama.

Dari hasil observasi didapatkan, 24 orang pasien menggunakan OAT. OAT yang digunakan adalah OAT FDC (Fixed Dose Combination). OAT FDC didesain dengan dosis tetap dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pasien sehingga

pengobatan menjadi lebih sederhana dan

menurunkan tingkat MDR (Multi Drug Resistance) (Soepandi, 2009; Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2002). Penentuan dosis OAT FDC ini didesain berdasarkan rentang dosis yang telah ditentukan oleh WHO merupakan dosis yang efektif atau masih termasuk dalam batas dosis terapi dan non toksik (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2002). Aplikasi klinis ke pasien OAT FDC diberikan berdasarkan berat badan. Namun, kelemahan dalam menggunakan OAT FDC ini, jika terjadi efek samping tidak bisa ditentukan obat mana yang menyebabkan terjadinya efek samping termasuk hepatotoksisitas. Selama pengamatan dalam penelitian, terapi pada pasien TBC sudah sesuai dengan standar terapi rumah sakit namun tidak semua pasien penerima OAT mendapatkan hepatoprotektor. Pasien mendapatkan OAT FDC kat I 1x3 tab dan FDC kat II 1x3 tab. Selain terapi OAT pasien TBC juga diberikan beberapa terapi simptomatis untuk mengatasi keluhan yang terjadi.

Pemakaian obat anti tuberkulosis (OAT) dapat menimbulkan berbagai macam efek samping. Salah satu efek samping yang cukup serius adalah

efek hepatotoksik. Mekanisme pasti OAT

menyebabkan hepatotoksisitas tidak diketahui

secara pasti. Isoniazid menyebabkan

hepatotoksisitas dianggap sebagai reaksi yang tidak diketahui (idiosinkratik). Reaksi idiosinkratik merupakan efek samping obat yang tidak berhubungan dengan sifat farmakologi obat. Hepatotoksisitas terjadi tergantung dosis pada individu tertentu, tetapi hepatotoksisitas tidak

terjadi pada setiap individu. Isoniazid

Ada beberapa ahli yang menyimpulkan bahwa terjadi reaksi hipersensitivitas, namun ada juga yang mengatakan terjadinya kelainan metabolisme terhadap individu- individu yang rentan. Reaksi hipersensitivitas biasanya muncul 1-5 minggu pada masa terapi, sedangkan kelainan metabolisme dapat muncul dalam masa terapi 1 minggu-setahum atau lebih. Dari hasil pengamatan memang terbukti bahwa hepatotoksisitas karena OAT tidak terjadi pada semua pasien yang mengkonsumsi OAT. Walaupun demikian, pemantauan terhadap faal fungsi hati tetap dianjurkan.

Pada asma bronkial juga diperlukan penanganan farmakologi dan non farmakologi. Pada serangan akut, berdasarkan PFT RSUP Dr. M. Djamil terapi non farmakologi dapat dilakukan dengan cara memberikan oksigen dan terapi cairan. Terapi farmakologi dimulai dari bronkodilator

yaitu agonis β-2 kerja singkat inhalasi (misalnya

salbutamol nebules) atau dengan agonis β-2 kerja singkat injeksi (misalnya terbutalin injeksi) atau

kombinasi agonis β-2 kerja singkat dan antikolinergik inhalasi (misalnya salbutamol dan

ipratropium bromida). Lalu penggunaan

kortikosteroid seperti metilprednisolon injeksi, budesonide inhalahasi atau fluticasone propionat inhalasi. Kemudian lakukan nilai ulang setelah observasi satu jam (PFT Paru RSUP Dr. M. Djamil Padang, 2007). Pada kasus serangan akut, pengamatan tidak bisa dilakukan karena biasanya terjadi di Instalasi Gawat Darurat (IGD), setelah

pasien normal baru dipindahkan keruang

perawatan. Setelah pasien dirawat terapinya adalah bronkodilator yaitu agonis β-2 kerja singkat inhalasi (misalnya salbutamol nebules) atau agonis

β-2 kerja singkat injeksi (misalnya terbutalin) atau

kombinasi agonis β-2 kerja singkat dan antikolinergik inhalasi (misalnya salbutamol dan ipratropium bromida). Kortikosteroid seperti metilprednisolon injeksi, budesonide inhalahasi atau fluticasone propionat inhalasi. Dari hasil pengamatan di lapangan penanganan pada pasien asma tidak sesuai dengan standar terapi rumah sakit. Penanganan asma diruang rawatan selalu dimulai dengan pemberian aminophilin drip dilanjutkan dengan pemberian Combivent® ( Ipatropium bromida 0,5 mg, salbutamol sulfat 2,5 mg) atau Ventolin® (salbutamol sulfat) 4-6x unit vial dose . Setelah drip biasanya dilanjutkan dengan aminophilin tablet atau salbutamol tablet. Selain itu

pasien juga diberikan metilprednisolon,

dexametason atau prednison.

Aminophilin merupakan obat dengan indeks terapi sempit untuk itu, penetapan dosis pada pasien harus dilakukan sesuai dengan kondisi klinis pasien. Dari hasil pengamatan didapat bahwa penentuan dosis aminophilin pada pasien hanya berdasarkan pengamatan dokter, tidak pernah dilakukan perhitungan dosis sesuai dengan berat badan dan pertimbangan kondisi lainya. Hal ini

sangat beresiko meningkatkan terjadi toksisitas aminophilin. Aminophilin dieliminasi terutama oleh hati (>90%). Metabolisme terutama oleh enzim CYPIA2 dan sebagian lagi dalam jumlah yang lebih kecil dimetabolisme oleh CYP3A dan CYP2E. Sekitar 10% dari dosis aminophilin ditemukan di urine sebagai obat utuh. Sebenarnya, aminophilin mengikuti farmakokinetik non linear. Namun, untuk menetapkan dosis pada pasien, konsep dan persamaan farmakokinetik linear dapat digunakan untuk menghitung dosis dan untuk memperkirakan konsentrasi serum. Kadang-kadang serum aminophilin meningkat lebih dari yang diperkirakan karena alasan yang tidak diketahui, dan farmakokinetik non linear dapat menjelaskan hal tersebut (Bauer, 2008).

Dengan fungsi hati normal dan tanpa penyakit t1/2 aminophilin 8 jam (range: 6-12 jam) dan volume distribusinya 0,5 L/Kg (range: 0,4-0,6

L/Kg). Banyak penyakit yang mengubah

farmakokinetik dan dosis aminophilin yang dibutuhkan, tetapi volume distribusi tetap stabil ~0,5 L/Kg dalam situasi ini (Bauer, 2008).

Pasien dengan sirosis hati atau akut hepatitis dapat menurunkan klirens aminophilin menjadi rata-rata t1/2 nya 24 jam. Namun, efek dari penyakit hati terhadap farmakokinetik aminophilin sangat bervariasi dan sangat sulit untuk diprediksi secara akurat. Pasien dengan penyakit hati dapat memiliki klearens atau t/12 aminophilin yang normal atau sedikit tidak normal. Indeks kerusakan hati dapat diperoleh dengan klasifikasi child pugh pada pasien. Bila child pugh skor lebih dari 8, inisial dosis aminophilin harus diturunkan (t1/2= 24 jam). Konsentrasi serum aminophilin dan efek samping yang muncul harus dimonitor sesering mungkin pada pasien dengan sirosis hati (Bauer, 2008).

Setelah dilakukan perhitungan dosis aminophilin yang harus diterima berdasarkan dosis yang direkomendasikan, dari 25 orang pasien (4 orang oral dan 21 orang intravena). Persentase yang menerima dosis aminophilin secara intravena terdapat 33% dosis lanjutan berlebih, 67% dosis lanjutan kurang, dan 0% dosis lanjutan tepat. Sedangkan persentase loading dose aminophilin terdapat 10% loading dose berlebih, 76% loading dose kurang dan 14% loading dose tepat. Pada penggunaan aminophilin oral didapatkan persentase 25% dosis berlebih, 50% dosis kurang dan 25% dosis tepat.

didapatkan 2 orang pasien (50%) kekurangan dosis, 1 orang pasien (25%) kelebihan dosis dan 1 orang pasien (25%) dosis tepat. Pada penggunaan aminophilin oral didapatkan persentase 25% dosis berlebih, 50% dosis kurang dan 25% dosis tepat Perhitungan dosis sudah dilakukan berdasarkan fungsi hati pasien. Setelah dilakukan pengamatan di Bangsal Paru pemberian loading dose dilakukan selama 8-12 jam. Hal ini merupakan kesalahan karena seharusnya pemberian loading dose aminophilin dilakukan selama 20-30 menit. Setelah itu baru diberikan dosis lanjutan sesuai dengan berat badan pasien. Dari hasil diatas juga dapat disimpulkan bahwa dosis aminophilin yang diberikan lebih banyak kekurangan dosis, seharusnya dosis dihitung dengan benar sesuai

dengan kondisi klinis pasien dan juga

mempertimbangkan interaksi obat yang terjadi. Tabel I. Data perhitungan dosis aminophilin intravena

berdasarkan dosis yang direkomendasikan

Tabel II. Data perhitungan dosis aminophilin oral berdasarkan dosis yang direkomendasikan

No Dosis yang

Tabel III. Data perhitungan dosis aminophilin intravena berdasarkan klirens(Cl) dan konsentrasi steady state (Css).

Tabel IV Data perhitungan dosis aminophilin

oral berdasarkan berdasarkan

klearens (Cl) dan konsentrasi steady state (Css).

*Hasil Perhitungan

Dalam penelitian ini kortikosteroid yang digunakan adalah metilprednisolon, dexametason

dan prednison. Untuk penggunaan

metilprednisolon telah sesuai dengan standar terapi rumah sakit, tapi untuk penggunaan dexametason dan prednison tidak sesuai dengan standar rumah sakit. Kortikosteroid digunakan secara luas untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Secara umum, obat ini dianggap aman untuk organ hati, namun, laporan terbaru No Dosis yang diberikan Dosis

menunjukkan bahwa dosis tinggi

metilprednisolon (MP) dapat menyebabkan

kerusakan hati yang parah. Sebuah kasus melaporkan metilprednisolon dosis tinggi menyebabkan gangguan fungsi hati yang parah, menyebabkan hepatitis akut (Gutkowski, Chwist & Hartleb, 2011). Dilaporkan seorang wanita berusia 24 tahun menerima 0,5 g/ hari metilprednisolon selama 6 hari, total dosis 3 g. Empat minggu kemudian, pasien dirawat kembali dengan diagnosa hepatitis akut, pasien tidak

mengkomsumsi obat apapun selain

metilprednisolon. Dilaporkan 13 kasus dengan kejadian yang sama (Gutkowski, Chwist & Hartleb, 2011). Metilprednisolon dimetabolisme oleh sitokrom P450 3A4 (CYP3A4), dan metabolitnya dieliminasi di ginjal (Gutkowski, Chwist & Hartleb, 2011). Jika kortikosteroid diberikan pada pasien dengan gangguan fungsi hati harus dilakukan monitoring fungsi hati dan tanda- tanda terjadinya hepatitis secara ketat sehingga pengobatan dapat dimulai dengan cepat

dan tepat. Meskipun jarang terjadi,

hepatotoksisitas yang disebabkan oleh

metilprednisolon harus dipertimbangkan pada pasien yang mengalami peningkatan aktivitas enzim ini saat menerima kortikosteroid (Topal, et

al, 2006). Sementara itu, penggunaan

dexametason dan prednison belum ditemukan laporan klinis mengenai hepatotoksisitas. Dari hasil pengamatan di Bangsal Paru RSUP. DR. M. Djamil Padang, dosis yang digunakan untuk metilprednisolon adalah 2x125 mg atau 2x62,5 mg setelah itu dilakukan tappering off. Dosis yang digunakan masih relatif aman dan tidak

terlalu tinggi. Kortikosteroid terbukti

hepatotoksik bila digunakan dalam dosis tinggi dan dalam jangka waktu lama.

Pasien dengan diagnosa PPOK menurut standar terapi pada saat serangan akut perlu dilakukan terapi non farmakologi meliputi terapi oksigen, cairan, nutrisi dan rehabilitasi fisik dan respirasi serta perlu dilakukan evaluasi progsessifiti penyakit. Terapi farmakologi meliputi pemberian

bronkodilator seperti agonis β 2 kerja singkat dan

antikolinergik inhalasi atau golongan xantin. Setelah itu bisa diberikan kortikosteroid (metilprednisolon, budesonide atau fluticasone propionat) (PFT Paru RSUP Dr. M. Djamil Padang, 2007). Dari hasil pengamatan penanganan terhadap pasien PPOK di rumah sakit telah sesuai dengan strandart terapi. Pasien biasanya diberikan aminophilin drip bersamaan dengan kortikosteroid. Selain itu, pasien juga diberikan beberapa terapi simptomatis untuk mengatasi keluhan yang terjadi.

Efusi pleura adalah terdapatnya cairan dalam rongga pleura, biasanya terjadi akibat

tuberkolosis atau keganasan. Sedangkan

pneumothorax adalah adanya udara bebas di dalam rongga pleura antara dinding dada dan paru. Terapi

farmakologi efusi pleura dan pneumothorax disesuaikan dengan penyebabnya. Selain itu perlu dilakukan pemeriksaan cairan pleura, bila cairan cukup banyak dilakukan pemasangan selang WSD (Water Seal Drainage). WSD merupakan suatu

tindakan invasive yang dilakukan untuk

mengeluarkan udara, cairan (darah, pus) dari rongga pleura, rongga thorax dan mediastinum dengan menggunakan pipa penghubung. Lalu diberi analgetik seperti asam mefenamat atau tramadol atau ketoprofen suppositoria (PFT Paru RSUP Dr. M. Djamil Padang, 2007). Dari hasil pengamatan diperoleh penanganan pada pasien dengan efusi pleura dan pneumothorax sudah sesuai dengan standar terapi,pasien diberi obat sesuai dengan penyebabnya misalnya terjadi karena TBC maka pasien diberikan OAT. Selain itu juga dilakukan pemasangan selang WSD. Untuk mengatasi nyeri pada pasien juga diberikan analgetik yang sesuai standar terapi yaitu asam mefenamat 3x500mg/ hari atau tramadol 2x1 tablet/ hari.

Untuk CAP (community acqired

pneumonia) dan HAP (hospital aqired pneumonia ) menurut standar terapi rumah sakit penangananya dilakukan secara farmakologi dan non farmakologi. Terapi non farmakologi dilakukan dengan cara istitrahat, O2, dan terapi cairan. Sedangkan untuk

farmakologi nya diberi terapi antibiotik, awalnya antibiotik bersifat empirik seperti ko-amoksiklav, ciprofloksasin, levofloksasin, azitromisin, eritromisin atau metronidazol baik injeksi maupun oral (PFT RSUP Dr. M. Djamil Padang, 2007). Dari hasil pengamatan di lapangan penanganan CAP dan HAP tidak sesuai dengan standar terapi karena antibiotika yang digunakan sebagai empirik adalah golongan sefalosforin seperti ceftazidin atau ceftriakson. Setelah tujuh hari atau setelah hasil kultur antibiotika didapatkan baru kemudian diganti dengan antibiotika yang sesuai dengan standar terapi atau hasil kultur.

Penatalaksanaan kanker bronkogenik, pilihan terapinya tergantung dari jenis hispatologi, stage klinik, performa status dan kemampuan ekonomi (PFT Paru RSUP Dr. M. Djamil Padang, 2007). Dari hasil pengamatan di rumah sakit, penanganan lebih mengarah pada pembedahan, radioterapi dan kemoterapi.

Dari hasil pengamatan di lapangan, ada beberapa obat berpotensi hepatotoksik yang juga digunakan pada pasien sebagai terapi simptomatik seperti lansoprazol dan ranitidin untuk mengatasi keluhan saluran pencernaan, tramadol sebagai analgetik dan parasetamol sebagai antipiretik.

Dari hasil penelitian diperoleh dosis yang digunakan pada semua pasien dilapangan adalah 1x 30 mg/hari, seharusnya dosis lansoprazol diberikan sesuai dengan fungsi hati pasien tidak disamaratakan. Dosis lansoprazol adalah 15-30 mg/hari setelah dikurangi 25% maka didapatkan dosis lansoprazol adalah 11,25-22,50 mg sekali pakai.

Ranitidin merupakan golongan obat

penghambat reseptor H2 yang digunakan untuk

pengobatan tukak duodenum dengan cara

menghambat pengeluaran cairan asam lambung. Penggunaannya harus hati-hati pada lanjut usia dan pasien gangguan fungsi hati (Ehrenpreis & Ehrenpreis, 2001). Dosis ranitidin adalah 150 mg dan dosis maximumnya 6 g/hari (Ehrenpreis & Ehrenpreis, 2001). Dari hasil pengamatan di Bangsal Paru RSUP. DR. M. Djamil Padang, dosis ranitidin yang digunakan adalah 150 mg dua kali sehari (oral) dan 2x 50 mg (intravena) berarti dosis ini cukup aman bagi pasien gangguan fungsi hati. Ada beberapa laporan kasus tentang hepatotoksisitas dari ranitidin (Liberopoulos, et al, 2002). Sebuah kasus ditemukan bahwa antagonis-H2 tidak memberikan efek pada pasien sirosis hati tetapi tidak ada penjelasan atas efek tersebut (Walker, et al, 1989).

Dalam strandart terapi rumah sakit analgesik yang digunakan adalah asam mefenamat, tramadol, atau ketoprofen (Pronalges®), dan untuk kanker bronkogenik terkadang diperlukan MST®

(morphine). Menurut pengamatan pemberian

analgetik sudah sesuai dengan standar rumah sakit, selain itu analgetik hanya digunakan jika diperlukan. Tramadol merupakan golongan obat analgesik opioid dengan mekanisme kerja tramadol akan berikatan dengan reseptor opioid dan juga menghambat aktivitas norepineprine dan serotonin (Ehrenpreis & Ehrenpreis, 2001). Penggunaan tramadol harus dengan peringatan bila digunakan pada pasien gangguan fungsi hati dan ginjal (Martindale, 2009). Dosis tramadol adalah 50–100 mg tiap 4–6 jam dan dosis maximum adalah 400 mg/hari. Dari hasil penelitian, tramadol yang digunakan adalah Zaldiar® (tramadol 37,5 mg ; parasetamol 325 mg) 3x1 tab/ hari kalau perlu, berarti dosis ini cukup aman bagi pasien. Namun, tetap diperlukan pengawasan terhadap fungsi hati pasien.

Parasetamol merupakan obat golongan

analgetik dan antipiretik. Parasetamol

dimetabolisme terutama di hati. Pada dosis 10-15 g parasetamol dapat menyebabkan kerusakan parah pada sel hati dan nekrosis tubular ginjal. Kerusakan fungsi hati secara umum dapat terjadi dalam waktu 72-96 jam setelah menggunakan parasetamol dosis tinggi dengan kerusakan seperti kegagalan fungsi hati, ensephalopati, koma, dan bahkan kematian.

Pengukuran konsentrasi serum aspartate

aminotransferase dan alanine aminotransferase juga

dapat digunakan dalam pangamatan (Whitcomb & Block, 1994). Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, parasetamol harus digunakan secara hati-hati dan aman pada pasien dengan gangguan fungsi hati (Benson, Koof & Toolman, 2005). Dosis parasetamol 0,5-1 g 3-4x/ hari maksimum 4g/ hari. Hasil pengamatan di Bangsal Paru RSUP. DR. M. Djamil Padang, dosis parasetamol yang digunakan adalah 3x500 mg tablet kalau perlu. Dosis yang digunakan masih relatif aman pada pasien. Sebaiknya penggunaan parasetamol pada pasien gangguan fungsi hati diganti dengan Sistenol® yang relatif lebih aman atau dipertimbangkan penggunaan antipiretik lain.

Analisa Child Pugh Score dan Hasil

Laboratorium Klinik

Penentuan nilai Child-Pugh merupakan

indikator atas kemampuan pasien untuk

memetabolisme obat yang dieliminasi pada hati. Dengan kata lain, nilai Child-Pugh digunakan untuk menentukan dosis dosis awal obat yang dieliminasi melalui hati (Dipiro, 2005). Dari hasil penelitian, nilai Child Pugh tidak dapat dilakukan secara sempurna, karena tidak semua komponen ada. Pemeriksaan laboratorium klinik di Bangsal Paru RSUP Dr. M. Djamil Padang tidak selalu dilakukan secara berkala. Jika kondisi klinik pasien dianggap baik-baik saja, pemeriksaan tidak dilakukan. Sedangkan jika kondisi klinik pasien terganggu baru dilakukan pemeriksaan. Komponen yang sering tidak diperiksa adalah protombine time. Sehingga, penentuan nilai Child Pugh hanya berasal dari data yang tersedia (2-5 komponen). Dari hasil pengamatan di Bangsal Paru RSUP. DR. M. Djamil Padang didapatkan pengelompokan rentang skor nilai Child-Pugh berdasarkan besar pengurangan dosis pada data prospektif dengan rentang waktu bulan Oktober tahun 2011 hingga bulan Januari 2012 menunjukan nilai skor Child-Pugh 7-9 (kelas B) adalah 100% (14 orang) sedangkan sisanya data yang diperoleh tidak lengkap. Nilai Child-Pugh dengan poin 7-9 menggambarkan penurunan yang sedang pada dosis obat awal (~25%) untuk bahan yang dimetabolisme pada hati (≥60%), dan pada poin 10 atau lebih mengindikasikan penurunan yang signifikan pada pemberian dosis awal (~50%) dibutuhkan untuk obat yang metabolisme utamanya pada hati (Dipiro, 2005). Berdasarkan data yang didapat, terdapat beberapa kasus yang memerlukan perhatian penting dalam pemberian dosis obat-obat yang dapat mempengaruhi fungsi hati pasien.

Tabel V. Persentase kelengkapan parameter Child Pugh Score

Parameter Child

Pugh

Jumlah Persentase

Lengkap 14 17%

World Health Organization mengklasifikasikan hepatotoksik menjadi 4 gradasi. Grade I ditandai dengan peningkatan SGPT 1,25-2,5× normal, grade II SGPT meningkat 2,6-5× normal, grade III SGPT meningkat 5,1-10× normal dan grade IV bila SGPT meningkat > 10× normal (Prihatni, et al, 2005;Tostman, et al, 2008). Dari hasil pengamatan di Bangsal Paru RSUP. DR. M. Djamil Padang didapatkan pengelompokan pasien berdasarkan kadar SGPT menunjukan pasien yang mengalami hepatotoksisitas grade I adalah 17% (14 orang), grade II adalah 1% (1 orang), grade III adalah 1% (1 orang), grade IV adalah 1 % (1 orang) dan yang tidak mengalami hepatotoksisitas adalah 66% (53 orang) Berdasarkan data yang didapat, terdapat beberapa kasus yang memerlukan perhatian penting dalam menentukan terapi yang cocok pada pasien.

Tabel VI. Persentase hepatotoksisitas berdasarkan kadar SGPT

Selain parameter diatas penelitian ini juga menentukan gejala subjektifitas gangguan fungsi hati. Gejala subjektif ini merupakan gejala-gejala awal terjadinya penurunan fungsi hati. Gejala subjektif meliputi keadaan lemah, penurunan berat badan, mual/muntah, perut terasa tidak nyaman, sedikit demam, kebingungan, penurunan nafsu makan dan rentan terhadap pendarahan (Siregar. C & Kumolosasi. E, 2005). Dari data yang didapat 100% pasien Bangsal Paru mengalami gejala subjektif hepatotoksik dengan rincian lemah terjadi pada 38% pasien (31 orang), penurunan berat badan terjadi pada 88% pasien (71 orang), mual/muntah terjadi pada 18% pasien (16 orang), perut tidak nyaman terjadi pada 28% pasien (23 orang), demam terjadi pada 54% (44 orang), kebingungan tidak terjadi pada pasien, penurunan nafsu makan terjadi pada 47% pasien (38 orang) dan rentan pendarahan terjadi pada 25% pasien (20 orang).

Gejala objektif juga terjadi pada 100% pasien. Gejala objektif dapat dilihat dari data laboratorium klinik yaitu peningkatan kadar SGPT dan SGOT yang terjadi pada 24% pasien (18 orang). SGPT merupakan enzim yang terutama ditemukan dalam sel hati yang dapat membantu metabolisme protein, dalam kondisi normal kadar

SGPT rendah didalam darah, sedangkan SGOT berperan dalam metabolisme alanine, jika ditemukan dengan kadar yang tinggi dalam darah

mengindikasikan adanya kerusakan hati.

Peningkatan kadar ALP yang terjadi pada 20% pasien (15 orang), penurunan serum albumin terjadi pada 91% pasien (67 orang) dan penurunan serum protein total yang terjadi pada 58% pasien (43 orang), kadar albumin dan protein total menunjukan kemampuan hati untuk memproduksi protein untuk memerangi infeksi dan menjaga fungsi lainnya. Berkurangnya kadar dari nilai normal mengindikasikan adanya kerusakan hati. Peningkatan kadar bilirubin yang terjadi pada 18% pasien (13 orang), dan peningkatan waktu protombin yang terjadi pada 19% (14 orang). Dari data ini dapat disimpulkan bahwa sangat pentingnya pemeriksaan fungsi hati secara berkala bila pasien mengkonsumsi obat berpotensi hepatotoksik. Hepatotoksisitas memang tidak terjadi pada setiap pasien, tetapi kejadian nya dapat berlangsung parah dan bila tidak dikenali secara dini dapat menyebabkan kematian.

Efektifitas, Efek Samping dan Interaksi Obat

Efektifitas obat berpotensi hepatotoksik dalam penelitian ini tidak bisa diukur dengan suatu nilai yang pasti. Seperti efektifitas OAT baru dapat diukur minimal setelah 8 minggu mengkonsumsi OAT secara teratur. Efektifitas dapat dilihat

melalui pemeriksaan BTA sputum pasien.

Sementara itu waktu rawatan pasien tidak selama itu. Efektifitas obat hepatotoksik yang lain seperti ranitidin, lansoprazol, dan kortikosteroid tidak dapat diukur. Dari hasil pengamatan umumnya pasien tidak merasakan keluhan lagi setelah mengkonsumsi obat seperti setelah mengkonsumsi ranitidin dan lansoprazol, perut pasien berkurang nyerinya. Efektifitas aminophilin dapat dilihat dari berkurangnya sesak nafas pasien. Umumnya, sesak nafas pasien akan berkurang setelah mengkonsumsi aminophilin.

Pada penelitian ini didapatkan banyaknya pasien pulang paksa. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, ada beberapa alasan yang menyebabkan pasien pulang paksa termasuk didalamnya pasien

merasa tidak ada perkembangan terhadap

kondisinya selain alasan-alasan lain seperti biaya, merasa sudah sembuh (bisa dirawat jalan) atau pindah ke RS lain. Dalam hal ini, perlu dipertanyakan keefektifan terapi yang diberikan, umumnya pasien penyakit paru memerlukan waktu yang cukup lama untuk menegakkan diagnosa pasien contohnya pada pasien TBC, harus dilakukan pemeriksaan BTA sebanyak 3x berturut-turut baru diagnosa bisa ditegakkan dan baru bisa diberikan obat sesuai dengan penyakitnya. Juga pada pasien kanker bronkogenik, diperlukan pemeriksaan yang menghabiskan waktu untuk menentukan tindakan selanjutnya pada pasien.

Hepatotoksisitas Jumlah Persentase

Tidak terdapat data SGPT 11 14%

Tidak Hepatotoksisitas 53 66%

Hepatotoksisitas grade I 14 17%

Hepatotoksisitas grade II 1 1%

Hepatotoksisitas grade III 1 1%

Begitu juga dengan masa pengobatan yang berlangsung lama. Banyak diantara pasien tidak cukup sabar untuk menjalani hal ini dan

menganggap kondisi mereka tidak ada

perkembangan. Seharusnya hal ini dapat diatasi dengan komunikasi yang baik antara dokter atau tenaga kepaniteraan klinik yang lain dengan pasien. Selain itu, ada juga pasien yang menolak keputusan dokter seperti pemasangan selang WSD atau tindakan pembedahan.

Alasan lain yang juga menjadi alasan utama adalah biaya, banyak pasien umum yang tidak bisa melanjutkan pengobatan karena memang umumnya merupakan masyarakat kelas bawah. Ada juga pasien yang merasa sudah sembuh dan bisa dirawat jalan, hal ini banyak terjadi pada pasien TBC, kebanyakan mereka minta dirawat jalan saja setelah tinggal sementara di rumah sakit. Ada juga beberapa orang pasien yang memutuskan pindah rumah sakit atau pindah ke kelas yang lebih baik. Keputusan ini didasari adanya ketidakpuasan terhadap pelayanan rumah sakit.

Dari alasan-alasan diatas, dapat

disimpulkan banyaknya pasien yang pulang paksa bukan karena terapi yang diberikan tidak efektif tetapi karena adanya faktor-faktor lain yang mengganggu kenyamanan pasien selama rawatan. Hal ini seharusnya jadi perhatian bagi pihak rumah sakit, seharusnya dokter bisa menjalin komunikasi yang baik sehingga pasien bisa mengerti dengan tindakan yang dilakukan. Selain itu, juga pelayanan keperawatan juga menjadi salah satu faktor yang penting.

Efek samping dari beberapa obat yang diterima pasien ini dapat ditoleransi dengan baik dan bersifat ringan. Adanya gejala efek samping pada pasien relatif rendah bahkan bisa dikatakan tidak ada. Karena berdasarkan hasil wawancara terhadap pasien, pasien tidak merasakan efek apapun setelah memakan semua jenis obat. Efek samping yang terlihat hanya pada penggunaan OAT yaitu timbulnya gatal dan kemerahan (rash) pada kulit yang muncul pada salah satu pasien yang bisa diatasi dengan pemberian antihistamin. Selain itu juga timbulnya rasa terbakar pada kaki yang terjadi pada satu orang pasien dan hal ini bisa diatasi dengan pemberian vitamib B6 (piridoksin). Interaksi obat pada pasien rawat inap Paru RSUP. DR. M. Djamil Padang, terjadi pada 65,43% pasien. Komplikasi penyakit yang diderita oleh pasien menyebabkan penggunaan polifarmasi tidak dapat dihindari. Dari data, terlihat adanya polifarmasi dalam artian pemakaian banyak obat sekaligus pada pasien. Hal ini akan meningkatkan insiden terjadi efek samping dan toksisitas yang tidak diinginkan akibat adanya interaksi obat (Dollery, 2006). Interaksi obat terjadi ketika agen

terapetik berubah konsentrasi (interaksi

farmakokinetik) atau adanya efek biologis dari agen lainnya (interaksi farmakodinamik). Interaksi

farmakokinetik dapat terjadi pada tingkat absorpsi, distribusi, atau bersihan dari senyawa obat (Fradgley, 2004). Dari data yang ada mayoritas interaksi yang terjadi tidak terlalu membahayakan atau berpengaruh terhadap klinis pasien. Interaksi yang terjadi umumnya bernilai signifikan 4 dan 5. Namun terdapat beberapa interaksi dengan nilai signifikan 1 yaitu : OAT (Rifampisin) dengan Kortikosteroid dan dengan nilai signifikan 2 yaitu : OAT (Rifampisin) dengan Aminophilin, OAT

(Rifampisin) dengan Ondansentron dan

Aminophilin dengan Azitromisin. Pada

pembahasan interaksi obat ini tidak dilakukan terhadap semua pasien pembahasan lebih lanjut hanya dilakukan pada pasien yang mengalami interaksi dengan nilai signifikan 1 dan 2.

Interaksi antara rifampisin dengan kortikosteroid bernilai signifikan 1. Interaksi ini terjadi pada empat pasien. Rifampisin akan meningkatkan metabolisme dari kortikosteroid di hati sehingga menyebabkan terjadinya penurunan efek farmakologis dari kortikosteroid. Sebaiknya pemakaian kedua obat ini secara bersamaan dihindari. Namun, jika pemakaian bersama tidak dapat dihindari, pasien harus dikontrol secara ketat dan dosis kortikosteroid harus ditingkatkan dua kali lipat setelah penambahan rifampisin 300 mg/hari (Tatro, 2008).

Interaksi rifampisin dengan aminophilin bernilai signifikan 2. Rifampisin akan menginduksi

metabolisme aminophilin sehingga terjadi

penurunan level aminophilin dan perburukan gejala-gejala penyakit paru. Pada pasien yang menerima kombinasi obat ini harus dilakukan monitoring yang ketat terhadap pasien ketika

pasien mulai atau berhenti menggunakan

rifampisin. Selain itu, diperlukan juga penyesuaian dosis sesuai dengan keadaan pasien (Tatro, 2008).

Interaksi rifampisin dengan ondansentron dengan nilai signifikan 2. Rifampisin diduga menginduksi enzim CYP3A4 yang bertanggung jawab terhadap metabolisme ondansentron. Hal ini

menyebabkan penurunan konsentrasi plasma

ondansentron sehingga efek antiemetik akan menurun. Sebaiknya kombinasi ini dihindari dan jika diduga terjadi interaksi, pertimbangkan penggunaan antiemetik yang lain (Tatro, 2008). Interaksi ini terjadi pada seorang pasien yang mengalami mual dan muntah, pada pasien diberikan ondansentron dengan dosis 2x1 ampul lalu empat hari kemudian diganti dengan 2x1 tab. Pada pasien ini mungkin saja terjadi interaksi ini, ditandai dengan lamanya keluhan mual dan muntah ini berlangsung.

Interaksi aminophilin dengan azitromisin

bernilai signifikan 2. Azitromisin akan

meningkatkan klirens ginjal dari antibiotik makrolida oral. Jika obat ini digunakan secara bersamaan harus lakukan monitoring secara ketat terhadap kadar serum aminophilin. Lakukan penyesuain dosis sesuai kondisi pasien. Sebaiknya, dipertimbangkan menggunakan antibiotik lain (Tatro, 2008). Pada kelima pasien yang mengalami interaksi ini, dosis aminophilin yang diterima memang kurang, tetapi dapat mengantisipasi

interaksi dengan azitromisin yang dapat

meningkatkan kadar aminophilin dalam plasma (signifikansi 2). Hal ini dikonfirmasi dengan tidak

terlihatnya tanda-tanda toksisitas atau

meningkatnya intensitas efek samping aminophilin pada kelima pasien tersebut.

Tabel VII. Daftar interaksi obat yang terjadi

KESIMPULAN

1. Penggunaan obat berpotensi hepatotoksik pada pasien rawat inap di bangsal paru RSUP DR. M. Djamil Padang belum mempertimbangkan aspek farmakokinetik klinik.

2. Perhitungan Child Pugh Score yang lengkap hanya dijumpai pada 14 orang pasien (17%) berada pada rentang nilai 7-9 (kerusakan hati sedang), pada 67 orang pasien lainya (83%)

tidak lengkap, hanya terdiri dari 2- 4 komponen Child Pugh Score.

3. Pada beberapa pasien yang sudah mengalami

penurunan fungsi hati masih menerima

polifarmasi sampai 19 jenis obat yang dapat

berpotensi hepatotoksik. Seharusnya

pengobatan disesuaikan dengan kondisi pasien

sehingga kualitas hidup pasien dapat

ditingkatkan.

4. Perhitungan dosis aminophilin belum dilakukan secara benar. Seharusnya dosis aminophilin dihitung berdasarkan kondisi klinik pasien, bukan hanya berdasarkan berat badan.

5. Pada seluruh pasien (100%) dijumpai gejala subjektif dan gejala objektifitas kerusakan fungsi hati.

DAFTAR PUSTAKA

Andrade, R. J., Robles, M., Castener, A. F., Ortega, S. L., Vega, M. C. L., Lucena, M. I. 2007. Assessment of drug-induced hepatotoxicity in clinical practice : A challenge for gastroenterologist. World Jornal of Gastroenterol 21: 13 (3): 329-340.

Bauer, L.A. 2008. Applied Clinical Pharmacokinetics (2nd ed); The McGraw-Hill Companies.

Benson, G.D., Koff, R.S., Tolman, K.G. 2005. The therapeutic use of acetaminophen in patients with liver disease. Am. J. Ther, 12: 133– 41.

Cahyati, Y. 1985. Pengantar

Farmakokinetika. Cermin Dunia Kedokteran 15: 1-7.

Di Piro, J.T. 2005. Pharmacotherapy : A

Pathophysiologic Approach. (6th ed.). US :

McGraw-Hill Companies.

Dollery, Sir colin. 2006. Therapeutic Drugs. Volume 2. Churchill Livingstone. London.

Ehrenpreis. S, & Ehrenpreis. E. D. 2001.

Clinician’s handbook of Prescription Drugs:

McGraw-Hill Companies.

Fradgley, S. 2004. Interaksi Obat. Dalam : Aslam M., Tan CK., Prayitno A. Farmasi

Klinis: Menuju Pengobatan Rasional dan

Penghargaan Pilihan Pasien. PT Elex Media Kompusindo Kelompok Gramedia. Jakarta.,119-134.

Gutkowski, K., Chwist, A., Hartleb, M. 2011. Liver Injury Induced by High-Dose metylprednisolone Therapy : A Case Report and Brief Review of the Literature. Hepat Mon. 11(8): 656-61

Hussein, Z., Granneman, G.R.,

Mukherjee, D, 2008. Age-related differences in the pharmacokinetics and pharmacodynamics of lansoprazole. Br. J. Clin. Pharmacol, 36: 391–8. No Jenis obat yang berinteraksi Mekanisme

Interaksi

Tingkat

Signifikasi

Onset Jumlah

Kasus

1. OAT – Parasetamol 6

Isoniazid – Parasetamol Unknown 5 Delayed Rifamfisin – Parasetamol Farmakodinamik 4 Delayed

2. OAT – Antasida 2

Isoniazid – Antasida Farmakodinamik 5 Rapid

Etambutol – Antasida Farmakokinetik 4 Delayed

3. OAT – Kortikosteroid 4

Isoniazid – Kortikosteroid Unknown 5 Delayed

Rifamfisin – Kortikosteroid Farmakodinamik 1 Delayed

4. OAT – Aminophilin 1

Rifamfisin – Aminophilin Farmakodinamik 2 Delayed

Isoniazid – Aminophilin Farmakodinamik 4 delayed

5. OAT – Ondansentron 1

Rifamfisin – Ondansentron Farmakodinamik 2 delayed

6. Ranitidin – Antasida Unknown 5 delayed 11

7. Ranitidin – Aminophilin Farmakodinamik 5 delayed 6

8. Ranitidin – Sefalosporin Unknown 4 rapid 17

9. Ranitidin – Diltiazem Farmakodinamik 4 rapid 1

10. Kortikosteroid – Antasida Unknown 5 delayed 1

11. Kortikosteroid –

Aminophilin

Unknown 4 rapid 19

12. Aminophilin – Azitromisin Farmakokinetik 2 delayed 5

Katzung, B.G. 2004. Farmakologi Dasar dan Klinik. Edisi kedelapan, Penerjemah: Agoes, A.Salemba Medika : Jakarta.

Kenward, T dan Tan, C.K. 2004. Penggunaan Obat Pada Gangguan Hati. Dalam: Farmasi Klinis: Menuju Pengobatan Rasional dan Penghargaan Pilihan Pasien. Editor : Aslam M., Tan CK., Prayitno A. PT Elex Media Kompusindo Kelompok Gramedia. Jakarta., 155-173.

Liberopoulos, E.N., Nonni, A.B., Tsianos, E.V., Elisaf, M.S. 2002. Possible ranitidine-induced cholestatic jaundice. Ann. Pharmacother, 36: 172.

Santoso, B. 1985. Farmakokinetika Klinik. Cermin Dunia Kedokteran 37: 8-12.

Sajinadiyasa, I.G.K., Bagiada, I.M., Ngurah, R.I.B. 2010. Prevalensi dan Risiko Merokok Terhadap Penyakit di Polokilinik Paru Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Jurnal Penyakit Dalam 11 (2).

Setiabudy, R. 1979. Hepatitis karena obat. Cermin Dunia Kedokteran 15: 8-12.

Suasono, B. 1985. Obat Hepatotoksik pada Anak. Cermin Dunia Kedokteran 40: 31-33.

Soepandi, P.Z. 2009. Obat Anti

Tuberkulosis Kombinasi Dosis Tetap. Cermin Dunia Kedokteran. 358-361

Panitia Farmasi dan Terapi (PFT). 2007. Panduan Diagnosa dan Terapi Rumah Sakit RSUP DR. M. Djamil Padang. Padang

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. 2002. Tuberkulosis Pedoman dan Penatalaksanaan di Indonesia.

Prihatni, D., et al. 2005. Efek Hepatotoksik Anti Tuberkulosis Terhadap Kadar

Aspartate Aminotransferase dan Alanine

Aminotransferase Serum Penderita Tuberkulosis Paru. Indonesian Journal of Clinical Pathology and Medical Laboratory 12:1-5.

Tatro, S. David. 2008. Drug Interaction Facts, Wolters Kluwer Healts, United State of Anerica

Topal, F., Ersan. O., Sabiye.A., Metin.

K., Osman, Y., Emin. A. 2006.

Methylprednisolone-induced toxic hepatitis. Ann Pharmacother 40(10): 1868-1871.

Tostman, A., Martin, J.B., Rob, E.A., Wiel, C.M. de Lange., Andre, J.A.M. van der Ven., Richard, D. 2007. Antituberculosis drug- induced hepatotoxicity : concise up-to-date review. Journal of Gastroenterology and Hepatology 23 : 192-202.

Walker, S., Krishna, D.R., Klotz, U., Bode, J.C. 1989. Frequent non-response to histamine H –receptor antagonists in cirrhotics. Gut, 30: 1105–9.