ANALISIS TATANIAGA UBI JALAR DI DESA PURWASARI

KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR

SKRIPSI

HARIRY ANWAR 109092000046

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

ANALISIS TATANIAGA UBI JALAR DI DESA PURWASARI KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR

Oleh

Hariry Anwar 109092000046

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian pada Program Studi Agribisnis

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

CURRICULUM VITAE

HARIRY ANWAR

Nama : Hariry Anwar

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 03 September 1991 Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status Pernikahan : Belum Menikah Tinggi : 165 cm

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Raya Bekasi Kp Gempol Rt 010/01 No.135 cakung Jakarta Timur 13910 Nomor Telpon/Hp : 081932148660

Email : anwarhariry@gmail.com

1996-2003 : SD Negeri 01 Pagi Jakarta 2003-2006 : SMP Negeri 256 Jakarta 2006-2009 : SMA Negeri 89 Jakarta

2009-2015 : S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Agribisnis

2009-2010 : Badan Eksekutif Mahasiswa BEMJ-Agribisnis 2009-2010 : Staf Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Komfastek

2010 – 2011 : Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pendidikan Formal

i

RINGKASAN

HARIRY ANWAR, ANALISIS TATANIAGA UBI JALAR DI DESA PURWASARI KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR. DI BAWAH BIMBINGAN ELPAWATI DAN ACEP MUHIB

Ubi jalar atau ketela rambat (Ipomoea batatas L.) adalah sejenis tanaman budidaya. Ubi jalar merupakan komoditas sumber karbohidrat utama, setelah padi, jagung, dan ubi kayu, dan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri maupun pakan ternak. ubi jalar dapat dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena merupakan sumber kalori yang efisien. Salah satu daerah sentra budidaya ubi jalar di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor mempunyai peluang yang sangat luas untuk budidaya ubi jalar, Salah satu area potensial yaitu Desa Purwasari, desa yang berada di kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis saluran tataniaga dan fungsi-fungsi tataniaga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tataniaga pada komoditas

ubi jalar (2) Menganalisis struktur dan perilaku pasar pada masing-masing lembaga tataniaga yang terlibat (3) Menganalisis efisiensi saluran tataniaga ubi jalar berdasarkan margin tataniaga, farmer’s share, rasio keuntungan dan biaya di Desa Purwasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.

Penelitian ini dilakukan di Desa Desa Purwasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara responden dengan menggunakan pertanyaan yang telah dipersiapkan. Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi yang berkaitan dengan penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis margin tataniaga, analisis farmer’s share dan analisis rasio keuntungan dan biaya.

ii

Saluran tataniaga 1 (petani - pedagang pengumpul tingkat 1 - pabrik tepung); Saluran tataniaga 2 (petani - pedagang pengumpul tingkat 1 - pedagang pengumpul tingkat 2 - pedagang grosir - pedagang pengecer – konsumen); dan Saluran tataniaga 3 (petani - pedagang pengumpul tingkat 1 - pedagang pengumpul tingkat 2 - pedagang grosir - konsumen). Struktur pasar pada petani dan pedagang grosir cenderung mendekati pasar persaingan sempurna, sedangkan pedagang pengumpul tingkat pertama, pedagang pengumpul tingkat kedua, dan pedagang pengecer cenderung mendekati pasar oligopoly.

iii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah S.W.T sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Analisis Tataniaga Ubi

Jalar di Desa Purwasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor”. Penelitian ini

merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata-1 di Fakultas

Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik

berupa materil dan moral yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu

pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya

kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat,

motivasi, saran, dukungan, dan dorongan moril maupun materil. Semoga adinda

dapat membalas semua perjuangan Ayahanda H. Abdul Rachman dan Ibunda Hj.

Lily Nurlailiyah.

2. Kakak dan adik tersayang (Rif’at dan Salwa Anwar) yang telah memberikan

iv

3. Bapak Dr. Agus Salim M. Si, selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Bapak Drs. Acep Muhib MM, selaku ketua program studi Sosial Ekonomi

Pertanian/ Agribisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

5. Ibu Dr. Elpawati, MP, selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing untuk

memberikan arahan dan pemikiran, memberikan saran dan nasihat, memberikan

tenaga dan waktu, memberikan doa, serta dukungan kepada penulis dalam

penulisan skripsi ini.

6. Bapak Drs. Acep Muhib, MM, selaku pembimbing II yang telah membimbing

untuk memberikan arahan dan pemikiran, memberikan saran dan nasihat,

memberikan tenaga dan waktu, memberikan doa, serta dukungan kepada penulis

dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Iskandar Andi Nuhung, MS, selaku dosen penguji I dalam sidang

munaqosyah skripsi penulis yang telah memberikan kritik, saran dan masukan

yang berharga untuk perbaikan skripsi ini.

8. Bapak Achmad Tjachja Nugraha, MP, selaku dosen penguji II dalam sidang

munaqosyah skripsi penulis yang telah memberikan kritik, saran dan masukan

yang berharga untuk perbaikan skripsi ini.

9. Seluruh dosen Agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tidak dapat

disebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat atas ilmu dan pelajaran

v

10.Seluruh jajaran pimpinan dan staff Fakultas Sains dan Teknologi atas bantuan

dalam persiapan pelaksanaan seminar proposal dan seminar hasil.

11.Bapak Indra selaku kepala desa dan bapak Saprudin selaku sekretaris Desa

Purwasari yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di

Desa Purwasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.

12.Teman-teman Agribisnis 2009 (Eka, Hana, Benita, Pipah, Elis, Dian, Sarah,

Nauli, Vinka, Bambang, Tio, Ade Hariadi, Amin, Eriza, Jamal, Bimbim, Gembul,

Jajil, Ucon, Azam, Rahman, Slamet, Hilman, Anto, Arif, dll terimakasih atas

kebesamaan dan keceriaan yang telah dihadirkan, serta arti persahabatan dan arti

kehidupan yang telah diajarkan.

13.Nur Ikhsan Ramdhani dan Ahmad Jazilil Mustopa sebagai teman satu kost selalu

menemani dari awal kuliah hingga wisuda bareng, terimakasih banyak atas doa,

dukungan, motivasi, kebersamaa serta dorongan yang telah diberikan.

14.Senior-senior Agribisnis mulai dari angkatan 2002-2008 dan junior-junior dari

angkatan 2010-2012 atas doa dan dukungannya.

15.Ella Purwanti dan M. Iswanto terimakasih atas doa dan dukungannya.

16.Semua pihak yang telah membantu yang belum disebutkan tanpa mengurangi rasa

vi

Sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kekurangan dan

keterbatasan, penulis menyadari bahwa penelitian ini mungkin masih banyak

kekurangannya. Oleh sebab itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat

membangun untuk menyempurnakan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak

dan dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh semua pihak. Semoga Allah SWT

memberi keberkahan kepada kita semua. Amiin Ya Allah Ya Rabbal Allamin.

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb

Jakarta, January 2015

vii

2.2. Konsep Lembaga Tataniaga……….. 11

2.3. Saluran Tataniaga……….. 15

2.8.3. Rasio Keuntungan dan Biaya………... 31

2.9. Ubi Jalar………. 32

2.9.1. Kandungan Gizi Ubi Jalar……… 33

2.9.2. Manfaat dan Penggunaan Ubi Jalar………. 35

2.10. Penelitian-Penelitian Terdahulu……….. 38

viii

III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian………. 44

3.2. Sumber Data……….. 44

3.3. Metode Pengumpulan Data………. 45

3.4. Metode Penentuan Responden……… 45

3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data……… 46

3.5.1. Analisis Saluran Tataniaga……… 46

3.5.2. Analisis Lembaga dan Fungsi-Fungsi Tataniaga……….. 47

3.5.3. Analisis Struktur Pasar………. 47

3.5.4. Analisis Perilaku Pasar………. 48

3.5.5. Analisis Margin Tataniaga……… 48

3.5.6. Analisis Farmer’s Share……… 49

3.5.7. Analisis Rasio Keuntungan dan Biaya……….. 49

3.6.Definisi Operasional……… 50

IV GAMBARAN UMUM WILAYAH 4.1. Gambaran Umum Desa Purwasari……….. 52

4.1.1. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat………. 52

4.1.2. Keadaan Usahatani Ubi Jalar………. 53

4.2. Karakteristik Petani Responden………... 56

4.2.1. Umur Petani………... 56

4.2.2. Tingkat Pendidikan Formal……… 57

4.2.3. Status Usahatani Ubi jalar………. 57

4.2.4. Pengalaman Usahatani……….. 58

4.2.5. Luas Lahan……… 58

4.2.6. Status kepemilikan Lahan……….. 59

4.3. Karakteristik Pedagang Responden………. 60

4.3.1. Usia Pedagang Responden………. 61

4.3.2. Pendidikan Pedagang Responden……….. 61

V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Analisis Saluran Tataniaga dan Fungsi-Fungsi Tataniaga Yang Dilakukan Lembaga Tataniaga……….. 62

5.1.1. Analisis Saluran Tataniaga………... 62

5.1.1.1. Saluran Tataniaga 1……… 64

5.1.1.2. Saluran Tataniaga 2……… 64

ix

5.1.2. Analisis Fungsi Tataniaga………. 65

5.1.2.1. Fungsi Tataniaga Petani……… 66

5.1.2.2. Fungsi Tataniaga Pedagang Pengumpul Tingkat 1……….. 67

5.1.2.3. Fungsi Tataniaga Pedagang Pengumpul Tingkat 2……….. 69

5.1.2.4. Fungsi Tataniaga Pedagang Grosir……….. 70

5.1.2.5. Fungsi Tataniaga Pedangang Pengecer……… 72

5.2. Analisis Struktur dan Perilaku Pasar Pada Lembaga Tataniaga………. 74

5.2.1. Analisis Struktur Pasar………. 74

5.2.1.1. Struktur Pasar di Tingkat Petani………. 75

5.2.1.2. Struktur Pasar di Tingkat Pedagang Pengumpul Tingkat 1………. 75

5.2.1.3. Struktur Pasar di Tingkat Pedagang Pengumpul Tingkat 2……… 76

5.2.1.4. Struktur Pasar di Tingkat Pedagang Grosir……… 76

5.2.1.5. Struktur Pasar di Tingkat Pedagang Pengecer………. 77

5.2.2. Analisis Perilaku Pasar………. 77

5.2.2.1. Praktek Pembelian dan Penjualan………... 77

5.2.2.2. Sistem Penentuan Harga dan Pembayaran……….. 78

5.2.2.3. Kerjasama Antar Lembaga Tataniaga………. 80

5.3. Analisis Efisiensi Saluran Tataniaga Ubi Jalar……… 80

5.3.1. Analisis Margin Tataniaga……… 80

5.3.1.1. Analisis Margin Tataniaga Saluran 1……… 82

5.3.1.2. Analisis Margin Tataniaga Saluran 2……… 83

5.3.1.3. Analisis Margin Tataniaga Saluran 3……… 85

5.3.2. Analisis Farmer’s Share……… 86

5.3.3. Analisis Rasio Keuntungan dan Biaya………. 88

x

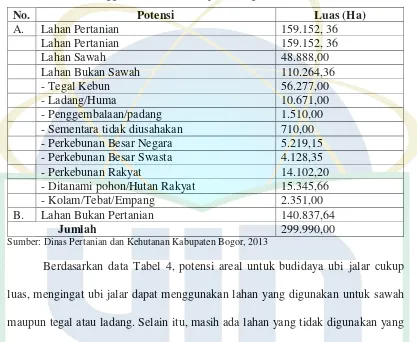

DAFTAR TABEL

TABEL

1 Kandungan Gizi pada 100 Gram Ubi Jalar, Beras, Jagung dan Terigu………... 2

2 Kandungan Gizi Mineral Ubi Jalar Dibandingkan Dengan Nasi Per 100 Gram……… 2

3 Produktivitas, Luas Panen dan Produksi Ubi Jalar pada Sentra Produksi Ubi Jalar Tahun 2013……… 3

4 Potensi Penggunaan Lahan Kabupaten Bogor Tahun 2013……… 4

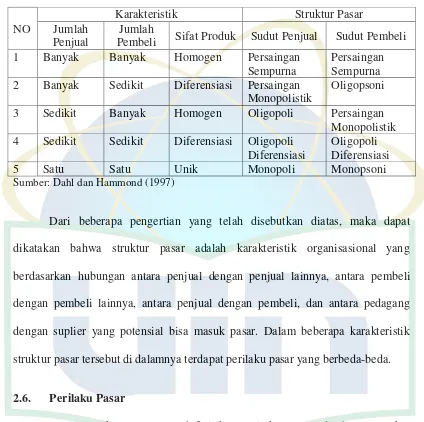

5 Karakteristik Pasar Berdasarkan Sudut Penjual dan Pembeli………. 22

6 Komponen Gizi Ubi Jalar……… 36

7 Sebaran Responden Menurut Usia Petani Ubi Jalar di Desa Purwasari Tahun 2013……….. 58

8 Sebaran Responden Menurut Pendidikan Formal Petani Ubi Jalar di Desa Purwasari Tahun 2013……….. 59

13 Komposisi Umur Pedagang Responden di Desa Purwasari, Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Minggu……… 62

14 Tingkat Pendidikan Pedagang Responden di Desa Purwasari, Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Minggu……….. 62

15 Fungsi-Fungsi Tataniaga Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga-Lembaga Tataniaga Ubi Jalar Pada Setiap Saluran Tataniaga Ubi Jalar Di Desa Purwasari , Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor………. 75 16 Analisis Margin Tataniaga Ubi Jalar pada ketiga Skema Saluran Pemasaran di Desa Purwasari……… 83

17 Rekapitulasi Harga di tingkat Petani, Harga di Tingkat Konsumen, Margin tataniaga, dan Farmer’s Share Saluran tataniaga Ubi Jalar di Desa Purwasari……… 89

18 Rasio Keuntungan dan Biaya Pada Lembaga tataniaga Ubi Jalar di Desa Purwasari………. 90

xi

GAMBAR

1 Hubungan antara fungsi – fungsi Pertama dan Turunan Terhadap Margin

Tataniaga dan Nilai Margin Tataniaga……….. 30

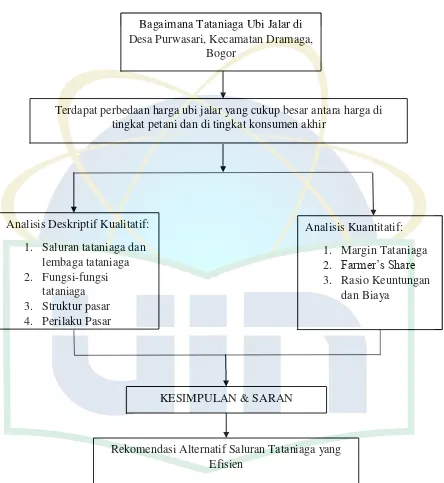

2 Aneka Kegunaan Ubi Jalar Dalam Skema Pohon Industri……… 38 3 Kerangka Pemikiran Penelitian Ubi Jalar di Desa Purwasari, Kecamatan

Dramaga, Bogor………... 44 4 Skema Saluran Tataniaga Ubi Jalar di Desa Purwasari………. 65

xii

LAMPIRAN

1 Rekapitulasi Petani Responden………. 96 2 Rincian Biaya Tataniaga, Harga Jual, dan Harga Beli Saluran 1 Tataniaga

Ubi Jalar di Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor……… 98 3 Rincian Biaya Tataniaga, Harga Jual, dan Harga Beli Saluran 2 Tataniaga

Ubi Jalar di Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor……… 99 4 Rincian Biaya Tataniaga, Harga Jual, dan Harga Beli Saluran 3 Tataniaga

Ubi Jalar di Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sentra produksi ubi jalar adalah Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa

Timur, Irian Jaya dan Sumatera Utara. Komoditas ubi jalar ditempatkan sebagai

salah satu dari 7 (tujuh) komoditas utama tanaman pangan (padi, jagung, kedelai,

kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar) yang perlu terus

dikembangkan (Departemen Pertanian, 2009).

Pengembangan kelompok pangan sumber karbohidrat khususnya

umbi-umbian perlu menjadi perhatian. Diantara kelompok umbi-umbi-umbian, ubi jalar

merupakan salah satu bahan pangan lokal yang sangat potensial untuk

dikembangkan sebagai penunjang program diversifikasi pangan. Hal ini

didasarkan pada pertimbangan bahwa ubi jalar merupakan; (1) sumber karbohidrat

keempat setelah padi, jagung dan ubi kayu; (2) memiliki produktivitas tinggi

dibandingkan dengan beras dan ubi kayu. Ubi jalar dengan masa panen empat

bulan dapat berproduksi hingga 25-30 ton/ha lebih; (3) memiliki potensi

diversifikasi produk yang cukup beragam; (4) memiliki potensi permintaan pasar

baik lokal, regional maupun ekspor yang terus meningkat; (5) serta memiliki

kandungan gizi yang cukup beragam dan tidak dimiliki oleh tanaman pangan

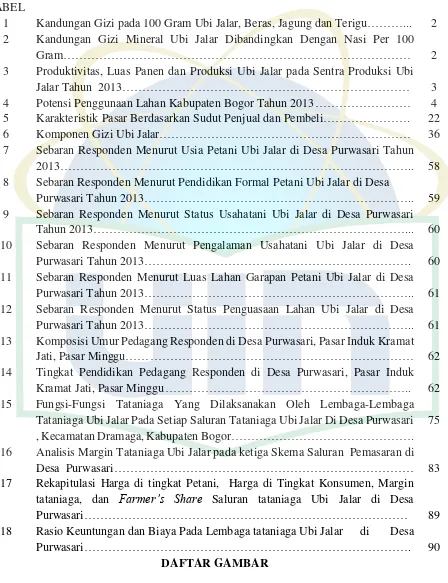

2 Tabel 1. Kandungan Gizi pada 100 Gram Ubi Jalar, Beras, Jagung dan Terigu

No Zat Makanan Ubi Putih Beras Jagung Terigu

Sumber: Direktorat Gizi Depkes RI (1981) dalam Susmono (1995)

Kandungan gizi mineral ubi jalar juga lebih tinggi dibandingkan dengan kandugan gizi mineral pada nasi. Perbandingan kandungan mineral antara ubi

jalar dan nasi per 100 gram bisa dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kandungan Gizi Mineral Ubi Jalar dibandingkan Dengan Nasi Per 100

Sumber: Horton et al. (1989), Dalam Zuraida dan Supriati (2005)

Pilihan untuk menjadikan ubi jalar sebagai komoditas alternatif untuk

mendampingi beras bukan pilihan tanpa alasan, yaitu: (1) sesuai dengan

agroklimat sebagian besar wilayah Indonesia, (2) ubi jalar juga mempunyai

produktivitas yang tinggi, sehingga menguntungkan untuk diusahakan, (3)

mengandung zat gizi yang berpengaruh positif pada kesehatan (prebiotik, serat

makanan dan antioksidan), dan (4) potensi penggunaannya cukup luas dan cocok

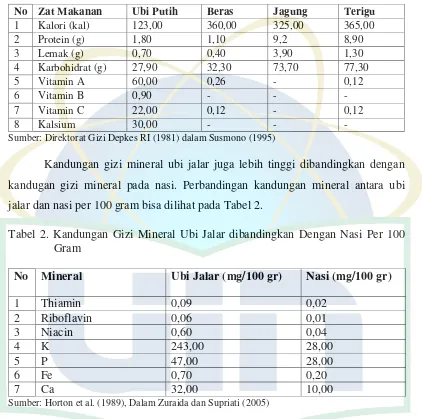

3 Potensi yang begitu besar terhadap komoditas ubi jalar sangat didorong

dengan perkembangan produktivitas beberapa provinsi yang ada di Indonesia

dengan Jawa Barat menjadi sentra produksi ubi jalar terbesar nasional pada tahun

2013 dengan jumlah produksi 471.344 ton kemudian diurutan kedua Jawa Timur

391.807 ton, selanjutnya Papua dengan 351.028 ton, Jawa Tengah 185.605 ton,

dan Sumatera Utara sebesar 139.890 ton.

Tabel 3. Produktivitas, Luas Panen dan Produksi Ubi Jalar pada Sentra Produksi Ubi Jalar Tahun 2013

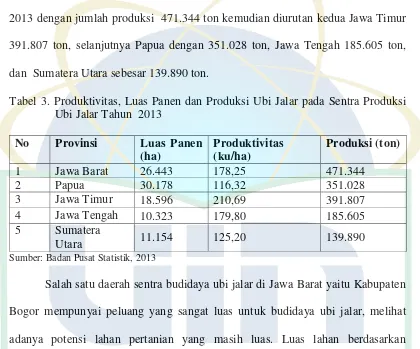

Salah satu daerah sentra budidaya ubi jalar di Jawa Barat yaitu Kabupaten

Bogor mempunyai peluang yang sangat luas untuk budidaya ubi jalar, melihat

adanya potensi lahan pertanian yang masih luas. Luas lahan berdasarkan

penggunaanya di Kabupaten Bogor mencapai 299.990,00 hektar dengan potensi

areal pengembangan baik untuk lahan pertanian maupun lahan non pertanian.

Sebagian besar lahan tersebut dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian yaitu

sebesar 159.151, 36 hektar. Pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Bogor

dibagi menjadi dua macam yaitu lahan pertanian berupa sawah dan lahan

pertanian bukan sawah. Lahan pertanian bukan sawah digunakan untuk aktivitas

4 penggembalaan, dan juga untuk kolam ikan atau empang. Luas lahan bukan sawah

ini mencapai 110.264,36 hektar (Tabel 4).

Tabel 4. Potensi Penggunaan Lahan Kabupaten Bogor Tahun 2013

No. Potensi Luas (Ha) - Penggembalaan/padang 1.510,00 - Sementara tidak diusahakan 710,00 - Perkebunan Besar Negara 5.219,15 - Perkebunan Besar Swasta 4.128,35 - Perkebunan Rakyat 14.102,20 - Ditanami pohon/Hutan Rakyat 15.345,66 - Kolam/Tebat/Empang 2.351,00 B. Lahan Bukan Pertanian 140.837,64

Jumlah 299.990,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, 2013

Berdasarkan data Tabel 4, potensi areal untuk budidaya ubi jalar cukup

luas, mengingat ubi jalar dapat menggunakan lahan yang digunakan untuk sawah

maupun tegal atau ladang. Selain itu, masih ada lahan yang tidak digunakan yang

dapat dimanfaatkan yang juga dapat dimanfaatkan untuk membudidayakan ubi

jalar. Salah satu area potensial yaitu Desa Purwasari, desa yang berada di

kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor memiliki luas lahan pertanian mencapai

seluas ± 170.509 ha. Lahan pertanian tersebut mampu ditanami dua hingga tiga

kali musim tanam dalam setahun, dan memiliki produktivitas sebesar ± 340 ton/ha

(padi sawah) dan 12,5 ton/ha (ubi jalar).

Pada periode tahun 2013 luas panen ubi jalar di Desa Purwasari mencapai

5 di Desa purwasari juga didukung dengan adanya pedagang pengumpul yang

berada satu desa sehingga petani sama sekali tidak ada kesulitan dalam menjual

hasil produksi mereka.

Kendala yang paling banyak dikeluhkan petani yaitu harga yang tidak

menentu dan tidak sebanding dengan kenaikan harga input seperti pupuk dan

input-input lainnya. Harga ubi jalar di Desa Purwasari sangat berfluktuatif pada

periode tahun 2004-2008 harga ubi jalar berkisar Rp.300 – Rp.1.000, sedangkan

periode 2009-2013 harga sedikit naik pada kisaran Rp.1.000 sampai dengan

Rp.2.000. Selain itu adanya gabungan kelompok tani belum begitu berperan

penting bagi petani yang mengusahakan ubi jalar, karena bantuan kepada

kelompok tani yang datang dari pemerintah sejauh ini hanya untuk komoditas padi

seperti bantuan benih unggul.

Melihat adanya permasalahan yang terjadi di desa Purwasari, membuat

peneliti ingin menganalisis saluran tataniaga ubi jalar serta pada pola saluran

tataniaga ubi jalar perlu ditelusuri sehingga dapat diketahui saluran tataniaga

mana yang lebih efisien. Dan diharapkan dengan pola saluran tataniaga yang

efisien dapat diketahui saluran tataniaga yang dapat mendatangkan manfaat bagi

6 1.2. Perumusan Masalah

Sebagian besar komoditi agribisnis bersifat perishable atau mudah

rusak/busuk, begitu halnya dengan ubi jalar. Salah satu upaya yang dapat

dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut diperlukan adanya pemasaran atau

pendistribusian yang relatif cepat, karena ubi jalar pada umumnya tidak tahan

lama dan mudah busuk jika tidak disimpan pada tempat yang ideal.

Pendistribusian ubi jalar yang lambat dapat menimbulkan produk mudah rusak

dan busuk. Untuk itu, petani sebagai produsen harus sesegera mungkin

mendistribusikannya kepada konsumen. Distribusi ubi jalar di Desa Purwasari

pada umumnya tidak selalu dapat dilakukan oleh petani secara langsung kepada

konsumen, melainkan dengan melibatkan pihak-pihak atau lembaga tataniaga

untuk ikut serta dalam melakukan fungsi tataniaga.

Petani ubi jalar di Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga berperan sebagai

produsen sekaligus pihak yang menerima harga (price taker). Dalam posisi tawar

menawar sering tidak seimbang, petani dikalahkan dengan kepentingan pedagang

yang lebih dulu mengetahui harga. Berdasarkan informasi yang diperoleh di

lapangan, harga ubi jalar ditingkat petani berfluktuatif yaitu berkisar antara

Rp.1.000 - 2.000/Kg. Sedangkan harga yang diterima konsumen akhir dapat

mencapai Rp.5.000 - 6.000/Kg. Dari selisih harga yang diterima oleh petani

dengan harga yang diterima konsumen akhir relatif tinggi, maka diperlukan

7 Mekanisme pasar pihak petani tidak memiliki peran dalam penentuan

harga. Kondisi perkembangan harga ubi jalar lebih dominan dikendalikan

pedagang pengumpul dan pedagang pengecer. Para pedagang ini memiliki

kekuatan besar dalam penentuan harga dan perolehan keuntungan. Selain

rendahnya harga ubi jalar di tingkat petani, permasalahan lain dalam tataniaga ubi

jalar yaitu tingginya margin tataniaga yang dikarenakan akibat panjangnya rantai

tataniaga dan banyaknya lembaga tataniaga yang terlibat sehingga besar selisih

harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar oleh konsumen menjadi

besar. Hal ini di sebabkan karena adanya biaya-biaya tataniaga dan keuntungan

yang di ambil tiap lembaga tataniaga yang terlibat.

Besarnya biaya tataniaga akan mengarah pada semakin besarnya

perbedaan harga antara petani produsen dengan konsumen. Hubungan antara

harga yang diterima petani produsen dengan harga yang dibayar oleh konsumen

sangat bergantung pada struktur pasar yang menghubungkannya dan biaya

tataniaga. Analisis saluran tataniaga pada pola saluran pemasaran ubi jalar perlu

dilakukan sehingga dapat diketahui saluran mana yang lebih efisien. Diharapkan

dengan pola saluran pemasaran yang efisien dapat diketahui saluran pemasaran

yang dapat mendatangkan manfaat bagi petani dan lembaga yang terlibat dari

8 Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini mengangkat topik

mengenai analisis tataniaga ubi jalar di Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga,

Bogor, Jawa Barat dengan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana saluran tataniaga dan fungsi-fungsi tataniaga yang dilakukan

oleh lembaga-lembaga tataniaga pada komoditas ubi jalar ?

2. Bagaimana struktur dan perilaku pasar pada masing-masing lembaga

tataniaga yang terlibat?

3. Bagaimana efisiensi saluran tataniaga ubi jalar berdasarkan margin

tataniaga, farmer’s share, rasio keuntungan dan biaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis saluran tataniaga dan fungsi-fungsi tataniaga yang dilakukan

oleh lembaga-lembaga tataniaga pada komoditas ubi jalar.

2. Menganalisis struktur dan perilaku pasar pada masing-masing lembaga

tataniaga yang terlibat.

3. Menganalisis efisiensi saluran tataniaga ubi jalar berdasarkan margin

9 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini antara lain :

1. Petani dan lembaga tataniaga sebagai bahan pertimbangan dalam

pembentukan sistem tataniaga ubi jalar yang menguntungkan bagi

kedua belah pihak.

2. Pemerintah sebagai bahan informasi bagi perencanaan

kebijaksanaan guna meningkatkan efisiensi tataniaga ubi jalar.

3. Pihak lain sebagai bahan masukan atau rujukan bagi penelitian

berikutnya.

4. Bagi peneliti sebagai penerapan ilmu atau teori yang telah didapat

selama masa perkuliahan dan dapat diterapkan dalam permasalahan

yang terjadi di masyarakat dan dapat memberikan alternatif

pemecahan masalah tersebut.

1.5. Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan analisis tataniaga ubi jalar di Desa Purwasari,

Kecamatan Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Harga yang dijadikan acuan merupakan

harga yang berlaku pada saat penelitian. Analisis saluran tataniaga menggunakan

indikator ukuran efisiensi operasional (teknis) yaitu analisis margin tataniaga,

analisis Farmer’s Share, serta analisis rasio keuntungan dan biaya. Ubi jalar yang

10 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Tataniaga

Kata tataniaga dan pemasaran sering digunakan secara bergantian karena

pada dasarnya memiliki makna yang sama. Dalam bahasa Inggris kedua kata

tersebut berasal dari kata yang sama yaitu marketing (Asmarantaka, 2009).

Sehingga tataniaga maupun pemasaran sama-sama memiliki tujuan dalam

menyalurkan (aliran) barang maupun jasa hasil produksi dari produsen kepada

konsumen akhir yang terdiri dari beberapa serangkaian kegiatan bisnis. Tataniaga

dapat diartikan sebagai suatu tempat atau wahana dimana ada kekuatan supply dan

demand yang bekerja, ada proses pembentukan harga dan terjadinya proses

pengalihan kepemilikan barang maupun jasa. (Dahl dan Hammond, 1987).

Menurut Limbong dan Sitorus (1987) juga, tataniaga merupakan

serangkaian proses kegiatan atau aktivitas yang ditujukan untuk menyalurkan

barang-barang atau jasa-jasa dari titik produsen ke konsumen. Dalam hal ini,

konsep yang paling mendasar yang melandasi tataniaga yaitu kebutuhan manusia.

Kebutuhan manusia merupakan pernyataan kehilangan, berdasarkan kebutuhan

inilah maka konsumen akan memenuhi kebutuhannya dengan mempertukarkan

produk dan nilai dari produsen. Oleh sebab itu, segala produk adalah sesuatu yang

ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen.

Berdasarkan dari berbagai telaah konsep tataniaga, maka dapat

diintisarikan bahwa tataniaga merupakan segala kegiatan yang berhubungan

11 produsen ke tangan konsumen termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang

dilakukan para pelaku-pelaku tataniaga.

Sebagian besar hasil produksi pertanian dijual oleh petani untuk

memperoleh pendapatan. Dalam praktik tataniaga terdapat banyak pihak yang

terlibat karena pada umumnya petani tidak menjual langsung produk yang

dihasilkannnya kepada konsumen akhir. Pihak yang terlibat disini yaitu perantara

yang berperan dalam menyalurkan produk maupun memberikan perlakuan khusus

terhadap produk pertanian dan mengalirkannya hingga konsumen akhir.

Pihak-pihak yang terlibat dalam tataniaga (agribisnis) disebut dengan lembaga tataniaga.

2.2. Konsep Lembaga Tataniaga

Proses tataniaga terlibat berbagai pelaku ekonomi untuk melaksanakan

fungsi-fungsi tataniaga. Fungsi-fungsi pemasaran tersebut adalah kegiatan

produktif (meningkatkan nilai guna bentuk, tempat, waktu dan kepemilikan),

sedangkan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh skala perusahaan

atau individu yang disebut sebagai lembaga pemasaran (Dahl dan Hamond, 1987).

Dalam tataniaga barang atau jasa terlibat beberapa badan mulai dari

produsen, lembaga-lembaga perantara dan konsumen, hal ini dikarenakan jarak

antara produsen yang menghasilkan barang dan jasa seringkali berjauhan dengan

konsumen, sehingga fungsi lembaga perantara sangat diharapkan untuk

menggerakkan barang dan jasa tersebut dari produsen ke konsumen serta

penghubung informasi mengenai suatu barang dan jasa (Limbong dan Sitorus,

12 Limbong dan Sitorus (1987) menggolongkan lembaga-lembaga tataniaga

berdasarkan fungsi yang dilakukannya; penguasaan terhadap barang; kedudukan

dalam struktur pasar; dan bentuk usaha.

1. Berdasarkan fungsi yang dilakukan, lembaga tataniaga dapat dibedakan atas :

a) Lembaga fisik tataniaga yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi

fisik pemasaran, meliputi: lembaga pengolahan, lembaga pengangkutan,

pergudangan;

b) Lembaga perantara tataniaga yaitu suatu lembaga yang khusus

mengadakan fungsi pertukaran, seperti: pedagang pengecer, grosir, dan

lembaga perantara lainnya;

c) Lembaga fasilitas tataniaga yaitu lembaga-lembaga yang melaksanakan

fungsi-fungsi fasilitas seperti: Bank, Badan Perkreditan, dan KUD.

2. Berdasarkan penguasaan suatu badan terhadap barang dan jasa, lembaga

tataniaga terdiri dari:

a) Lembaga tataniaga yang tidak memiliki tetapi menguasai barang, meliputi:

agen, perantara dan broker;

b) Lembaga tataniaga yang memiliki dan menguasai barang, seperti:

pedagang pengumpul, pedagang pengecer, pedagang besar, eksportir dan

importir;

c) Lembaga tataniaga yang tidak memiliki dan tidak menguasai barang,

13 3. Penggolongan lembaga tataniaga menurut kedudukannya dalam struktur pasar

dapat digolongkan atas:

a) Lembaga tataniaga yang bersaing sempurna, seperti: pedagang pengecer

rokok, pengecer beras, dan lain-lain;

b) Lembaga tataniaga bersaing monopolistik, seperti: pedagang asinan,

pedagang benih, pedagang bibit, dan lain-lain;

c) Lembaga tataniaga oligopolis;

d) Lembaga tataniaga monopolis.

Limbong dan Sitorus (1987) juga mengungkapkan bahwa peranan

lembaga tataniaga sangat penting terutama untuk komoditas pertanian yang

bersifat mudah rusak atau tidak tahan disimpan lama, volume produk besar

dengan nilai yang kecil, dan harga pasar ditentukan oleh mutunya, serta pada

umumnya sentra produksi relatif jauh dari tempat konsumen yang tersebar dari

pedesaan sampai perkotaan. Oleh karena pentingnya peranan lembaga tataniaga

tersebut, makaperlu ada koordinasi pelaksanaan fungsi-fungsi untuk mencapai

efisiensi tataniaga yang tinggi serta efektif, dengan cara :

1. Integrasi vertikal, yaitu lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi

yang berbeda dihubungkan satu dengan yang lainnya menurut saluran barang

tersebut. Integrasi vertikal akan menurunkan pengeluaran tataniaga sehingga

barang dapat dijual dengan harga lebih murah, hal ini dikarenakan perbedaan

harga antara tingkat produsen dengan tingkat konsumen tidak terlalu besar

14 2. Integrasi horizontal, dimana lembaga-lembaga tataniaga yang

menyelenggarakan fungsi yang sama disatukan di dalam suatu tindakan

pemasaran suatu barang. Integrasi horisontal dapat merugikan konsumen,

karena integrasi macam ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan

menghindari adanya persaingan dari perusahaan atau lembaga tataniaga yang

sejenis sehingga lembaga tersebut dapat mengontrol harga barang.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukan oleh para ahli maka

dapat disintesakan bahwa lembaga tataniaga adalah lembaga yang akan

menjalankan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen

semaksimal mungkin. Aliran produk pertanian dari produsen ke konsumen akhir

disertai peningkatan nilai guna komoditi-komoditi pertanian akan ada apabila

lembaga pemasaran ini menjalankan fungsi-fungsi pemasarannya.

Umumnya lembaga pemasaran komoditi pertanian terdiri dari petani,

pedagang pengumpul ditingkat lokal, pedagang antar daerah, pedagang besar,

pengecer, dan agen-agen penunjang. Agen penunjang seperti perusahaan

pengangkutan, perusahaan penyimpanan, pengolahan, biro-biro periklanan,

lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Lembaga ini dapat berbentuk perorangan,

perserikatan atau perseroan. Lembaga ini memiliki peranan penting dalam proses

penyampaian komoditi pertanian. Sehingga pelaku pemasaran harus memasok

barang dengan jumlah yang cukup untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan

konsumen dan tersedia secara kontinyu. Semakin efisien sistem tataniaga hasil

15 2.3. Saluran Tataniaga

Saluran tataniaga adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menyampaikan

barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen yang di dalamnya terlibat

beberapa lembaga tataniaga yang menajalankan fungsi-fungsi tataniaga (Limbong

dan Sitorus, 1987).

Beberapa faktor yang harus pertimbangkan dalam memilih saluran

tataniaga (Limbong dan Sitorus, 1987) yaitu :

1. Pertimbangan pasar : siapa konsumen, rumah tangga atau industri besarnya

potensi pembelian, bagaimana konsentrasi pasar secara geografis, berapa

jumlah pesanan dan bagaimana kebiasaan konsumen dalam membeli.

2. Pertimbangan barang : berapa besar nilai per unit barang tersebut, besar dan

berat barang (mudah rusak atau tidak), sifat teknis (berupa barang standar atau

pesanan) dan bagaimana luas produk perusahaan yang bersangkutan.

3. Pertimbangan dari segi perusahaan : sumber modal, kemampuan dan

pengalaman manajerial, pengawasan penyaluran dan pelayanan yang diberikan

penjual.

4. Pertimbangan terhadap lembaga perantara meliputi pelayanan yang dapat

diberikan oleh lembaga perantara, sikap perantara terhadap kebijakan produsen,

volume penjualan dan pertimbangan biaya.

Secara umum saluran tataniaga dapat dipandang sebagai serangkaian

organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan

suatu produk barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Sebuah

16 konsumen. Dengan mengetahui saluran pemasaran suatu komoditas maka dapat

diketahui jalur mana yang lebih efisien dari semua kemungkinan jalur-jalur dapat

ditempuh. Tugas-tugas atau segala aktifitas yang dilakukan dalam proses tersebut

dikenal sebagai fungsi-fungsi tataniaga.

2.4. Fungsi Tataniaga

Dalam proses penyampaian produk dari produsen ke konsumen akhir

diperlukan berbagai kegiatan atau tindakan-tindakan yang dapat memperlancar

proses penyampaian barang atau jasa bersangkutan, dan kegiatan tersebut

dinamakan fungsi-fungsi tataniaga (Limbong dan Sitorus, 1997). Fungsi-fungsi

tataniaga tersebut dikelompokan menjadi tiga fungsi yaitu:

1. Fungsi pertukaran

Fungsi pertukaran adalah kegiatan yang memperlancar perpindahan hak milik

dan jasa yang dipasarkan. Fungsi pertukaran ini terdiri dari dua fungsi yaitu

fungsi pembelian dan fungsi penjualan. Fungsi pembelian merupakan kegiatan

melakukan penetapan jumlah dan kualitas barang, mencari sumber barang,

menetapkan harga, dan syarat-syarat pembelian. Sedangkan kegiatan penjualan

diikuti dengan mencari pasar, menetapkan jumlah kualitas serta menentukan

saluran tataniaga yang paling sesuai.

2. Fungsi fisik

Fungsi fisik adalah suatu tindakan langsung yang berhubungan dengan barang

dan jasa sehingga menimbulkan kegunaan tempat, bentuk dan waktu. Fungsi

17 a) Fungsi penyimpanan yaitu membuat komoditi selalu tersedia saat

konsumen menginginkannnya.

b) Fungsi pengangkutan yaitu proses pemindahan, melakukan kegiatan

membuat komoditi selalu tersedia pada tempat tertentu yang

diinginkan.

c) Fungsi pengolahan yaitu untuk komoditi pertanian merupakan

kegiatan yang dilakukan merubah bentuk melalui proses yang

diinginkan sehingga dapat meningkatkan kegunaan, kepuasan dan

merupakan usaha untuk memperluas pasar dari komoditi asal.

3. Fungsi fasilitas

Fungsi fasilitas adalah semua tindakan yang bertujuan untuk memperlancar

kegiatan pertukaran yang terjadi antara produsen dan konsumen. Fungsi

fasilitas terdiri dari empat fungsi :

a) Fungsi standarisasi dan grading yaitu mempermudah pembelian barang,

mempermudah pelaksanaan jual beli, mengurangi biaya pemasaran dan

memperluas pasar.

b) Fungsi penanggungan risiko dengan menerima kemungkinan

kehilangan dalam proses pemasaran yang disebabkan risiko fisik dan

risiko pasar.

c) Fungsi pembiayaan yaitu kegiatan pembayaran dalam bentuk uang

untuk memperluas proses tataniaga

d) Fungsi informasi pasar dengan mengumpulkan interpretasi dari

18 Asmarantaka (2009) mengemukakan bahwa fungsi-fungsi tataniaga

merupakan aktivitas-aktivitas bisnis atau perlakuan oleh lembaga-lembaga

tataniaga dalam proses tataniaga. Sedangkan Dahl and Hammond (1987),

mendefinisikan fungsi-fungsi tataniaga sebagai serangkaian fungsi yang

dipergunakan dalam menggerakkan input dari titik produsen sampai konsumen

akhir terdiri dari fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas. Fungsi-fungsi

pemasaran tersebut adalah kegiatan produktif (meningkatkan nilai guna bentuk,

tempat, waktu dan kepemilikan).

Ketiga definisi para ahli maka dapat diintisarikan bahwa fungsi-fungsi

tataniaga sebagai aktivitas dalam proses tataniaga yang melibatkan

lembaga-lembaga tataniaga untuk menyampaikan komoditi dari produsen hingga ke

konsumen akhir. Fungsi tataniaga juga membentuk suatu pasar yang di dalamnya

terdiri dari beberapa penjual dan pembeli. Hubungan antara pelaku-pelaku

tataniaga tersebut dapat dilihat pada bentuk struktur pasarnya. Tataniaga yang

baik harus dilihat pula struktur pasarnya.

2.5. Struktur Pasar

Struktur pasar merupakan dimensi yang menjelaskan pengambilan

keputusan oleh perusahaan maupun industri, jumlah perusahaan dalam suatu

pasar, distribusi perusahaan menurut berbagai ukuran, deskripsi komoditi dan

diferensiasi komoditi, syarat pasar dan lainnya (Limbong dan Sitorus, 1987).

Struktur pasar didefinisikan sebagai saling hubungan (korelasi) antara

pembeli (calon pembeli) dan penjual (calon penjual) yang secara strategi

19 Menurut Dahl dan Hammond (1997), struktur pasar adalah sifat-sifat atau

karakteristik pasar, dimana ada empat faktor penentu dari karakteristik struktur

pasar (1) jumlah atau ukuran pasaran, (2) kondisi atau keadaaan produk, (3)

kondisi keluar atau masuk pasar dan (4) tingkat pengetahuan informasi pasar yang

dimiliki oleh partisipan dalam pemasaran misalnya biaya, harga dan kondisi pasar

antara partisipan.

Berdasarkan karakteristik struktur pasar tersebut Dahl and Hammond

(1987) dan Limbong dan Sitorus (1987) mengelompokkan pasar ke dalam empat

struktur pasar yang berbeda, yaitu: (1) Pasar Persaingan Sempurna (Perfect

Competition); (2) Pasar Monopoli atau Monopsoni (Monopoly/Monopsony); (3)

Pasar Oligopoli atau Oligopsoni (Oligopoly/Oligopsony); dan (4) Pasar

Persaingan Monopolistik (Monopolistic Competition).

Struktur pasar persaingan sempurna adalah pasar dimana banyak pembeli

dan penjual memperdagangkan komoditi yang bersifat homogen atau seragam

dengan jumlah yang banyak, sehingga setiap pembeli dan penjual tidak dapat

mempengaruhi harga di pasar, atau dengan kata lain bahwa pembeli dan penjual

merupakan pihak yang mengikuti harga (price taker) bukan sebagai pihak yang

menetapkan harga (price maker). Disamping itu, pasar persaingan sempurna tidak

terdapat hambatan untuk keluar atau masuk pasar, sehingga pembeli dan penjual

dapat dengan mudah untuk keluar dan masuk pasar. Pengetahuan atau informasi

yang dimiliki oleh pembeli dan penjual mengenai kondisi pasar relatif sempurna,

20 Struktur pasar monopoli dicirikan dengan penjual tunggal dari sebuah

komoditas yang bersifat unik dan sangat dideferensiasi dan penjual tersebut

memiliki pengaruh atas penawaran produk tertentu sehingga pada struktur pasar

monopoli penjual merupakan pihak yang menetapkan harga. Hambatan untuk

masuk dan keluar yang besar seringkali merintangi pendatang potensial dan

menawarkan kesempatan untuk memperoleh laba ekonomi. Dari segi pembeli

disebut pasar monopsoni, yang terdiri hanya dari seorang pembeli suatu komoditi.

Pasar oligopoli terdiri dari beberapa penjual yang sangat peka akan strategi

pemasaran dan penetapan harga penjual lain dan menjual produk yang bersifat

homogen serta standar. Sedikit jumlah penjual ini disebabkan tingginya hambatan

untuk memasuki industri yang bersangkutan, hal ini dapat disebabkan beberapa

hal, seperti: paten, kebutuhan modal yang besar, pengendalian bahan baku,

pengetahuan yang sifatnya perorangan dan lokasi yang langka dan sebagainya.

Sedangkan pasar yang terdiri dari beberapa pembeli disebut pasar oligopsoni.

Pasar yang terdiri dari beberapa penjual yang menjual produk yang

bersifat terdeferensiasi atau heterogen disebut pasar oligopoli terdeferensiasi.

Sedangkan pasar oligopsoni terdeferensiasi merupakan pasar yang dicirikan

dengan beberapa pembeli yang membeli produk yang terdeferensiasi.

Pasar persaingan monopolistik merupakan karakteristik struktur pasar

antara pasar persaingan sempurna dan pasar oligopoli. Pasar persaingan

monopolistik dicirikan dengan terdapat banyak penjual dan pembeli yang

melakukan transaksi pada berbagai macam harga dan bukan atas satu harga pasar,

21 melakukan penawaran yang berbeda kepada pembeli. Produk fisik dapat

dibedakan menurut kualitas, ciri atau gayanya, service dapat berbeda, sebagai

akibat penglihatan pembeli yang berbeda atas barang yang ditawarkan dan

kesediaan membayar harga yang berbeda.

Pada pasar persaingan monopolistik, penjual mengajukan penawaran yang

berbeda untuk segmen pembeli yang berbeda dan dengan bebas menggunakan

merek, periklanan dan personal selling, disamping harga untuk menonjolkan

penawaran. Dari segi pembeli pasar ini disebut pasar persaingan monopsoni.

Menurut Limbong dan Sitorus (1987), analisis struktur pasar merupakan

salah satu elemen penting yang harus diamati dalam menganalisis tataniaga. Agar

produsen dan konsumen dapat melakukan sistem tataniaga yang efisien, maka ada

tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu : (a) Konsentrasi pasar dan jumlah

produsen, (b) Sistem keluar masuk barang yang terjadi di pasar, dan (c)

diferensiasi produk. Berikut adalah Tabel mengenai karakteristik masing-masing

22 Tabel 5. Karakteristik Pasar Berdasarkan Sudut Penjual dan Pembeli

Sumber: Dahl dan Hammond (1997)

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan diatas, maka dapat

dikatakan bahwa struktur pasar adalah karakteristik organisasional yang

berdasarkan hubungan antara penjual dengan penjual lainnya, antara pembeli

dengan pembeli lainnya, antara penjual dengan pembeli, dan antara pedagang

dengan suplier yang potensial bisa masuk pasar. Dalam beberapa karakteristik

struktur pasar tersebut di dalamnya terdapat perilaku pasar yang berbeda-beda.

2.6. Perilaku Pasar

Asmarantaka (1999), mendefinisikan perilaku pasar adalah seperangkat

strategi dalam pemilihan yang ditempuh baik penjual maupun pembeli untuk

mencapai tujuannya. Terdapat tiga cara mengenal perikau pasar, yakni :

1. Penentuan harga dan setting level of output ; penentuan harga :

menetapkan dimana harga tersebut tidak berpengaruh terhadap perusahaan

lain, ditetapkan secara bersama-sama penjual atau penetapan harga

berdasarkan pemimpin harga (price leadership).

Karakteristik Struktur Pasar NO Jumlah

Penjual

Jumlah

Pembeli Sifat Produk Sudut Penjual Sudut Pembeli 1 Banyak Banyak Homogen Persaingan

Sempurna

Persaingan Sempurna 2 Banyak Sedikit Diferensiasi Persaingan

Monopolistik

Oligopsoni

3 Sedikit Banyak Homogen Oligopoli Persaingan Monopolistik 4 Sedikit Sedikit Diferensiasi Oligopoli

Diferensiasi

23 2. Product promotion policy ; melalui pameran dan iklan atas nama

perusahaan.

3. Predatory and exlusivenary tactics ; strategi ini bersifat ilegal karena

bertujuan mendorong persahaan pesaing untuk keluar dari pasar. Strategi

ini antara lain menetapkan harga di bawah biaya marginal sehingga

perusahaan lain tidak dapat bersaing secara sehat. Cara lain adalah

berusaha menguasai bahan baku (intergrasi vertikal ke belakang).

Perilaku pasar menurut Dahl dan Hammond (1987) merupakan pola atau

tingkah laku dari lembaga-lembaga pemasaran yang menyesuaikan dengan

struktur pasar dimana lembaga-lembaga tersebut melakukan kegiatan penjualan

dan pembelian, penentuan harga dan kerjasama antar lembaga pemasaran.

Perilaku pasar dapat diketahui dengan mengamati praktik penjualan dan

pembelian yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran, sistem

penentuan harga, kemampuan pasar menerima jumlah produk yang dijual,

stabilitas pasar dan pembayaran serta kerjasama di antara berbagai lembaga

pemasaran.

Menganalisis tingkah laku pasar terdapat tiga pihak yang memiliki

kepentingan yang berbeda-beda. Produsen menghendaki harga yang tinggi pasar

output secara lokal menghendaki pilihan beberapa pembeli, tersedia waktu dan

informasi pasar yang cukup dan adanya kekuatan tawar menawar yang lebih kuat.

Lembaga tataniaga menghendaki keuntungan yang maksimal, yaitu selisih margin

24 Sedangkan konsumen menghendai tersedianya produk pertanian sesuai kebutuhan

konsumen dengan harga yang wajar.

Kriteria yang digunakan dalam menilai tingkah laku pasar meliputi : (1)

Apakah tingkah laku pasar tidak wajar, eksklusif, saling mematikan ataukah

peserta pasar menetapkan taktik paksaan, (2) Apakah tidak terjadi promosi

penjualan yang menyesatkan. (3) Persengkongkolan penetapan harga apakah

dapat dinyatakan secara terang-terangan atau sembunyi, (4) Apakah ada

perlindungan terhadap praktek tataniaga yang tidak efisien, (5) Apakah praktek

penetapan harga yang sama untuk kualitas produk yang lebih merugikan

konsumen.

Beberapa pemaparan mengenai perilaku pasar diatas dapat didefinisikan

bahwa perilaku pasar merupakan pola tingkah laku peserta pasar, yaitu produsen,

konsumen, dan lembaga tataniaga dalam memberikan respon terhadap situasi

penjualan dan pembelian yang terjadi. Perilaku suatu pemasar akan sangat jelas

pada saat beroperasi, misalkan dalam penentuan harga, promosi, usaha dan pangsa

pasar, penjualan, pembelian, siasat pemasaran dan lain sebagainya. Struktur pasar

dan perilaku pasar akan menentukan keragaan pasar yang dapat diukur melalui

peubah harga, biaya dan marjin pemasaran serta jumlah komoditas yang

diperdagangkan (Dahl & Hammond, 1987).

2.7. Keragaan Pasar

Keragaan pasar menunjukkan akibat dari keadaan struktur dan perilaku

pasar dalam kenyataan sehari-hari yang ditunjukkan dengan harga, biaya, volume

25 tataniaga. Keragaan pasar juga dapat diidentifikasi melalui penggunaan teknologi

dalam pemasaran, pertumbuhan pasar, efisiensi penggunaan sumberdaya,

penghematan pembiayaan dan peningkatan jumlah barang yang dipasarkan

sehingga mencapai keuntungan maksimum (Dahl dan Hammond, 1987).

Asmarantaka (1999) menambahkan keragaan pasar dapat diukur dengan

beberapa ukuran. Secara khusus ukuran tersebut diklasifikasikan sebagai berikut :

a) Pricing efficiency, ukurannya adalah seberapa jauh harga mendekati

biaya total (ATC). Dapat dilakukan melalui beroprasi pada produksi

yang efisien atau efisiensi output.

b) Cost efficiency or productive efficiency ; ukuran yang digunakan dapat

dalam jangka pendek, yaitu efisiensi pada fungsi produksi dan efisiensi

alokasi sumberdaya ; sedangkan ukuran dalam jangka panjang adalah

excess capacity and optimal size.

c) Sale promotion cost, ukuran dapat dilihat dari volume penjualan.

d) Technical progressive (dinamic product efficiency); pengukuran ini

dapat dilihat dari seberapa jauh menurunnya Long-run Average Total

Cost (LRATC).

e) Rate of product development atau inovasi; pengukuran bagaimana dapat

memproduksi (how to produce) dengan kualitas, efisiensi dan higinitas

sehingga dihasilkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif,

f) Exchange efficiency; meliputi efisiensi biaya dalam penentuan harga

26

g) Market externality; bagaimana dapat meminimalkan market

externalities yang negatif dan meningkatkan yang positif.

h) Conversation; berkaitan dengan isue-isue antara lain ecolabeling,

greenpeace.

i) Price flexibility; dalam kegiatan bagaiman penyesuaian atau perubahan

harga dengan adanya perubahan biaya.

Keragaan pasar merupakan hasil akhir yang dicapai akibat dari

penyesuaian yang dilakukan oleh lembaga pemasaran pada struktur pasar tertentu,

didefinisikan sebagai seberapa bagus sistem pemasaran bisa memenuhi harapan

masyarakat dan pelaku pasar. Secara teoritis keragaan suatu industri ditentukan

oleh 2 faktor yaitu: struktur industri (jumlah dan ukuran perusahaan, derajat

diferensiasi produk, dan kemudahan keluar masuk pasar); dan market conduct

(harga di tingkat produsen, produk, dan strategi promosi). (Kohl dan Uhl, 1990).

Dari penjelasan diatas maka dapat disebut bahwa keragaan pasar

merupakan hasil keputusan akhir yang diambil yang berhubungan dengan proses

tawar-menawar dan persaingan pasar. Keragaan pasar ini dapat digunakan untuk

melihat seberapa jauh pengaruh struktur dan perilaku pasar dalam proses tataniaga

suatu komoditi pertanian. Dengan mengetahui pengaruh struktur dan perilaku

pasar maka dapat dilihat apakah tataniaga dari suatu komoditas sudah efisien atau

27 2.8. Efisiensi Tataniaga

Hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan tataniaga adalah tingkat

efisiensi dari tataniaga, karena tataniaga yang efisien dapat memberikan kepuasan

kepada semua pihak yang terlibat dalam tataniaga. Tataniaga disebut efisiensi,

apabila tercipta keadaan dimana pihak produsen, lembaga tataniaga dan konsumen

memperoleh kepuasan dengan adanya aktivitas tataniaga tersebut. Untuk

meningkatkan efisiensi sistem tataniaga, unsur-unsur produsen, lembaga

tataniaga, konsumen serta pemerintah dapat memberikan sumbangan (Limbong

dan Sitorus, 1987). Mubyarto (1994) menambahkan efisiensi tataniaga dapat

terjadi jika :

1. Mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen kepada konsumen

dengan biaya semurah-murahnya.

2. Mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang

dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta di dalam

kegiatan produksi dan tataniaga barang itu.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diintisarikan bahwa efisiensi

tataniaga merupakan suatu kondisi dimana terciptanya kepuasan dan

kesejahteraan pada setiap lembaga yang terlibat dalam kegiatan tataniaga.

Pendekatan efisiensi tataniaga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu efisiensi harga

dan efisiensi operasional (Hammond dan Dahl, 1987). Efisiensi harga

menekankan keterkaitan harga dalam mengalokasikan komoditas dari produsen ke

konsumen sebagai akibat perubahan tempat, bentuk, dan waktu termasuk

28 menunjukkan hubungan antara input-output, di mana biaya input pemasaran dapat

diturunkan tanpa mempengaruhi jumlah output barang dan jasa.

Efisiensi operasional dalam rantai tataniaga pertanian menekankan pada

kemampuan meminimumkan biaya yang digunakan menyelenggarakan

fungsi-fungsi tataniaga, maupun untuk menggerakkan komoditas dari produsen ke

konsumen. Efisiensi operasional diukur dari margin tataniaga, farmer’s share

serta rasio keuntungan dan biaya.

2.8.1. Margin Tataniaga

Asmarantaka (1999), mendefinisikan margin tataniaga adalah perbedaan

antara harga diberbagai tingkat lembaga tataniaga di dalam sistem tataniaga;

pengertian margin tataniaga ini sering dipergunakan untuk menjelaskan fenomena

yang menjembatani gap (bridging the gap) antara pasar ditingkat petani (farmer)

dengan pasar ditingkat eceran (retailer).

Margin tataniaga sebagai perbedaan harga ditingkat petani (Pf) dengan

harga pedagang pengecer (Pr). Margin tataniaga menjelaskan perbedaan harga dan

tidak memuat pernyataan mengenai jumlah produk yang dipasarkan. Nilai margin

tataniaga (value of marketing margin) merupakan perkalian antara margin

tataniaga dengan volume produk yang terjual (Pr-Pf) x Qrf yang mengandung

29 P (Harga)

Sr

Pr Sf

Dr

Pf Df

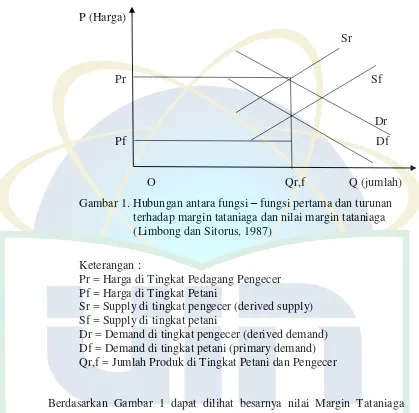

O Qr,f Q (jumlah) Gambar 1. Hubungan antara fungsi – fungsi pertama dan turunan

terhadap margin tataniaga dan nilai margin tataniaga (Limbong dan Sitorus, 1987)

Keterangan :

Pr = Harga di Tingkat Pedagang Pengecer Pf = Harga di Tingkat Petani

Sr = Supply di tingkat pengecer (derived supply) Sf = Supply di tingkat petani

Dr = Demand di tingkat pengecer (derived demand) Df = Demand di tingkat petani (primary demand) Qr,f = Jumlah Produk di Tingkat Petani dan Pengecer

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat besarnya nilai Margin Tataniaga

yang merupakan hasil perkalian dari perbedaan harga pada dua tingkat lembaga

tataniaga (dalam hal ini selisih harga eceran dengan harga petani) dengan jumlah

produk yang dipasarkan. Semakin besar perbedaan harga antara lembaga-lembaga

tataniaga yang terlibat, terutama antara harga yang terjadi di tingkat eceran

dengan harga yang diterima petani, maka semakin besar pula margin tataniaga

dari komoditi yang bersangkutan.

30 Adanya perbedaan dari banyak lembaga tataniaga yang terlibat

mengakibatkan biaya tataniaga meningkat akan diikuti peningkatan pengambilan

keuntungan oleh setiap lembaga tataniaga yang terlibat. Pada dasarnya besar

kecilnya margin tataniaga sering digunakan sebagai kriteria untuk penilaian

apakah pasar tersebut sudah efisien atau belum. Namun tinggi-rendahnya margin

tataniaga tidak selamanya dapat digunakan sebagai ukuran efisiensi kegiatan

tataniaga. Secara umum suatu sistem tataniaga dapat dikatakan efisiensi, apabila

dalam memasarkan suatu komoditi yang sama terdapat penyebaran margin yang

merata dan masing-masing memiliki keuntungan (kesejahteraan) di semua pelaku

pemasaran.

Penjelasan mengenai margin tataniaga yang telah disebutkan diatas dapat

dikatakan bahwa margin tataniaga adalah perbedaan harga atau selisih harga yang

dibayar konsumen dengan harga yang diterima petani produsen, atau dapat juga

dinyatakan sebagai nilai dari jasa-jasa pelaksanaan kegiatan tataniaga sejak dari

tingkat produsen sampai ke titik konsumen akhir.

Tingginya margin tataniaga belum mencerminkan efisiennya jasa yang

diberikan oleh sistem tataniaga tersebut. Salah satu indikator yang cukup berguna

adalah memperbandingkan bagian yang diterima (farmer’s share) oleh petani

31 2.8.2. Farmer’s Share

Salah satu indikator yang menentukan efisiensi pemasaran ialah farmer’s

share (selama komoditas tidak berubah bentuk hinga sampai di tangan konsumen

akhir). Bagian yang diterima petani (farmer’s share) merupakan perbandingan

harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar konsumen. Bagian yang

diterima lembaga pemasaran ini dinyatakan dalam persentase (Limbong dan

Sitorus, 1987).

Farmer’s Share mempunyai hubungan yang negatif dengan margin

tataniaga, karena apabila margin tataniaganya semakin tinggi umumnya

akanmengakibatkan farmer’s share akan semakin kecil, begitu juga sebaliknya.

Sehingga, farmer’s share mempunyai nilai yang relatif lebih rendah jika harga di

tingkat konsumen akhir relatif tinggi jika dibandingkan dengan harga yang

diterima oleh petani. Sebaliknya juga jika farmer’s share mempunyai nilai yang

relatif lebih tinggi jika harga di tingkat konsumen akhir tidak terpaut jauh jika

dibandingkan dengan harga yang diterima oleh petani.

2.8.3. Rasio Keuntungan dan Biaya (R/C)

Kriteria lain yang biasanya digunakan dalam menetukan efisiensi tataniaga

dari suatu komoditas ialah rasio keuntungan terhadap biaya tataniaga. Hal ini

dikarenakan pembanding opportunity cost dari biaya adalah keuntungan. Sistem

tataniaga secara teknis dikatakan efisien apabila rasio terhadap biaya semakin

besar dan nilainya bernilai positif atau lebih besar dari nol (> 0).

Menurut Limbong dan Sitorus (1987), tingkat efisiensi suatu sistem

32 demikian, meratanya penyebaran rasio keuntungan dan biaya dan margin

tataniaga terhadap biaya tataniaga, maka secara teknis sistem tataniaga tersebut

semakin efisien.

2.9. Ubi Jalar

Ubi jalar atau ketela rambat (Ipomoea batatas L.) adalah

sejenis tanaman budidaya. Bagian yang dimanfaatkan adalah akarnya yang

membentuk umbi dengan kadar gizi (karbohidrat) yang tinggi. Di Afrika, umbi

ubi jalar menjadi salah satu sumber makanan pokok yang penting. Di Asia, selain

dimanfaatkan umbinya, daun muda ubi jalar juga dibuat sayuran. Terdapat pula

ubi jalar yang dijadikan tanaman hias karena keindahan daunnya.

Umbi-umbian merupakan tanaman lokal yang telah lama dikenal dan

dikonsumsi masyarakat Indonesia. Dalam bentuk segar kandungan protein ubi

jalar masih sedikit. Masalah ini dapat diatasi dengan mengolahnya menjadi

bentuk kering (Astanto Kasno: 2006). Salah satu bentuk kering tersebut adalah

beras ubi. Ubi jalar atau ketela rambat (Ipomoea batatas L.) adalah sejenis

tanaman budidaya. Bagian yang dimanfaatkan adalah akarnya yang membentuk

umbi dengan kadar gizi (karbohidrat) yang tinggi.

Varietas atau kultivar ubi jalar yang ditanam di berbagai daerah jumlahnya

cukup banyak, antara lain: lampeneng, sawo, cilembu, Rambo, SQ-27, mendut

33 Varietas yang digolongkan sebagai varietas unggul harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

a) Berdaya hasil tinggi, diatas 30 ton/hektar

b) Berumur pendek antara 3 – 4 bulan

c) Rasa ubi enak dan manis

d) Tahan terhadap hama penggerek ubi (cylas sp.)dan penyakit kudis oleh

cendawan elsinoe sp.

e) Kadar karotin tinggi diatas 10 mg/100 gram

f) Keadaan serat ubi relatif rendah

Di beberapa daerah tertentu, ubi jalar merupakan salah satu komoditi

bahan makanan pokok dan diusahakan penduduk mulai dari daerah dataran rendah

sampai dataran tinggi. Tanaman ini mampu beradaptasi di daerah yang kurang

subur dan kering. Dengan demikian tanaman ini dapat diusahakan orang

sepanjang tahun.

2.9.1. Kandungan Gizi Ubi Jalar

Ubi jalar merupakan komoditas sumber karbohidrat utama, setelah padi,

jagung, dan ubi kayu, dan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan

pangan, bahan baku industri maupun pakan ternak. ubi jalar dapat dimanfaatkan

sebagai pengganti makanan pokok karena merupakan sumber kalori yang efisien.

Selain itu, ubi jalar juga mengandung vitamin A dalam jumlah yang cukup, asam

askorbat, tianin, riboflavin, niasin, fosfor, besi, dan kalsium. Di samping

sumbangan vitamin dan mineral, kadar karotin pada ubi jalar sebagai bahan utama

34 Kandungan Vitamin A yang tinggi dicirikan oleh umbi yang berwarna kuning

kemerah-merahan. Kadar vitamin C yang terdapat di dalam umbinya memberikan

peran yang tidak sedikit bagi penyediaan dan kecukupan gizi dan dapat dijangkau

oleh masyarakat di pedesaan.

Di antara bahan pangan sumber karbohidrat, ubi jalar memiliki keunggulan

dan keuntungan yang sangat tinggi bagi masyarakat Indonesia, berkaitan dengan

hal-hal sebagai berikut:

1. Ubi jalar mudah diproduksi pada berbagai lahan dengan produkti-vitas

antara 20-40 t/ha umbi segar.

2. Kandungan kalori per 100 g cukup tinggi, yaitu 123 kal dan dapat

memberikan rasa kenyang dalam jumlah yang relatif sedikit

3. Cara penyajian hidangan ubi jalar mudah, praktis dan sangat beragam,

serta serasi (compatible) dengan makanan lain yang dihidangkan.

4. Harga per unit-hidang murah dan bahan mudah diperoleh di pasar

lokal.

5. Dapat berfungsi dengan baik sebagai substitusi dan suplementasi

makanan sumber karbohidrat tradisional nasi beras.

6. Bukan jenis makanan baru dan telah dikenal secara turun temurun oleh

masyarakat Indonesia.

7. Rasa dan teksturnya sangat beragam, sehingga dapat dipilih yang

paling sesuai dengan selera konsumen.

8. Mengandung vitamin dan mineral yang cukup tinggi sehingga layak

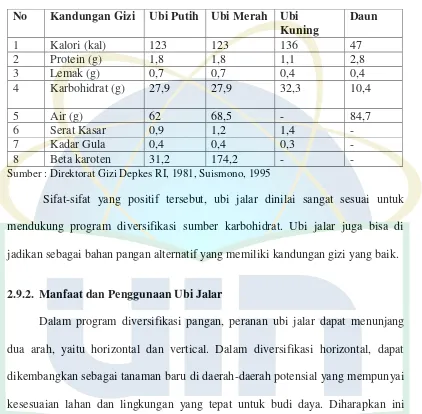

35 Tabel 6. Komponen Gizi Ubi Jalar

No Kandungan Gizi Ubi Putih Ubi Merah Ubi

Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI, 1981, Suismono, 1995

Sifat-sifat yang positif tersebut, ubi jalar dinilai sangat sesuai untuk

mendukung program diversifikasi sumber karbohidrat. Ubi jalar juga bisa di

jadikan sebagai bahan pangan alternatif yang memiliki kandungan gizi yang baik.

2.9.2. Manfaat dan Penggunaan Ubi Jalar

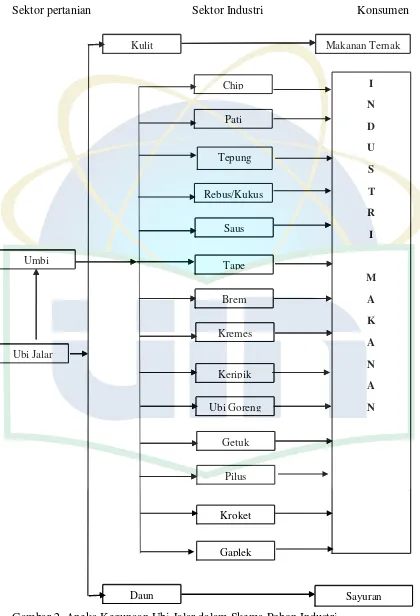

Dalam program diversifikasi pangan, peranan ubi jalar dapat menunjang

dua arah, yaitu horizontal dan vertical. Dalam diversifikasi horizontal, dapat

dikembangkan sebagai tanaman baru di daerah-daerah potensial yang mempunyai

kesesuaian lahan dan lingkungan yang tepat untuk budi daya. Diharapkan ini

dapat diterima petani setempat ke dalam sistem usahataninya. Adapun untuk

diversifikasi vertikal, lebih banyak diarahkan dalam pengembangan dan

penganekaragaman produk (Darmardjati dan Widowati, 1994).

Berkembangnya pengetahuan dan teknologi industri pengolahan pangan,

manfaat dan kegunaan ubi jalar sebagai bahan baku menjadi semakin luas,

36 permen, dan gula fruktosa. Di Amerika Serikat, ubi jalar diolah menjadi gula

fruktosa yang digunakan sebagai bahan baku industri minuman coca-cola.

Limbah ubi jalar berupa batang dan daun dapat dimanfaatkan untuk pakan

ternak. Di Irian Jaya, limbah daun ubi jalar digunakan sebagai pakan ternak

kelinci. Daun-daun muda (pucuk), terutama yang berasal dari varietas ubi jalar

berdaun kecil dan menjari, dapat dimanfaatkan untuk sayur.

Adapun manfaat penggunaan ubi jalar membuka peluang bisnis dan

prospek potensial dalam memberikan nilai ekonomi dan sosial bagi yang

37 Sektor pertanian Sektor Industri Konsumen

Gambar 2. Aneka Kegunaan Ubi Jalar dalam Skema Pohon Industri

Sumber : Penanganan Panen, Pascapanen dan Pengolahan Hasil (Ditjentan dan - IPB, 1996)

38 2.10. Penelitian-Penelitian Terdahulu

Rachma (2008) melakukan penelitian tentang Efisiensi Tataniaga Cabai

Merah, (Studi kasus Desa Cibeureum, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis,

Propinsi Jawa Barat). Hasil penelitian menunjukkan terdapat lima jenis saluran

tataniaga cabai merah di Desa Cibeureum. Saluran tataniaga 1 (pedagang

pengumpul – pedagang grosir – pedagang pengecer ke 2), saluran tataniaga II

(pedagang pengumpul – pedagang grosir – pedagang pengecer 1 – pedagang

pengecer 2), saluran tataniaga III (pedagang pengumpul – pedagang grosir –

pedagang pengecer 2), saluran tataniaga IV (pedagang pengumpul – pedagang

pengecer 1 – pedagang pengecer 2), dan saluran tataniaga V (pedagang

pengumpul dan pedagang pengecer 1).

Berdasarkan kelima saluran tataniaga tersebut, terlihat bahwa 100 persen

cabai merah dijual petani ke pedagang pengumpul. Hasil analisis marjin tataniaga

menunjukkan bahwa marjin terbesar terdapat pada saluran II, III, dan IV,

sedangkan marjin terkecil terdapat pada saluran I dan V. Struktur pasar yang

terbentuk dalam tataniaga cabai merah adalah bersaing tidak sempurna, maka

setelah dianalisis tidak ada keterpaduan. Persaingan yang tidak sempurna dalam

tataniaga cabai merah ini menunjukkan bahwa sistem tataniaga cabai merah di

lokasi penelitian belum efisien.

Penelitian mengenai Analisis Usahatani dan Tataniaga Kedelai di

Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dilakukan oleh Maryani

(2008) dengan tujuan untuk menganalisis tingkat pendapatan usahatani kedelai,