IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)

(Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disusun Oleh: Andika Putra

040903050

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Allah Yang Maha

Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Yang Maha Berkehendak dan Maha Perkasa. Allah

Yang Maha Pencipta. Allah lah yang telah memberikan nikmat islam dan sunnah. Allah

satu-satunya yang wajib diibadahi dengan sesuai sunnah Rasulullah. Kemerdekaan hakiki

adalah dengan penghambaan kepada Allah saja. Kehinaan adalah pengikutan kepada hawa

nafsu dan bisikan setan. Dia menciptakan kita untuk beribadah hanya kepada-Nya dan

mengkufuri thogut. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah

Shalallahu ‘alihi Wa Salam, ahli bait, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti

beliau dengan baik dan benar sampai hari kiamat.

Penyelesaian skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dan

berperan penting karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Sehingga dalam

kesempatan ini, penulis ingin berterima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu

dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini. Tanpa pihak-pihak tersebut mungkin

penulis tidak dapat dengan lancar dan baik menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua ku Bapak Iskandar Yacoub dan Ibu Suhartini yang telah sangat

bersabar membesarkan seorang anak yang belum membuktikan kegunaannya dan cuma

bisa merepotkan. Terima kasih sangat kepada keduanya atas segala kasih sayang,

2. Terima kasih kepada adik-adikku (Jaka dan Tika), kakakku (Ayu Chandra), buklek

Suratmi, dan pak Yunan atas perhatiannya dan persaudaraannya.

3. Bapak Prof. Dr. Arif Nasution, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Drs. Humaizi, MA., selaku Pembantu Dekan I (PD I) Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

5. Bapak Prof. DR. Marlon Sihombing, MA., selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

6. Ibu Dra. Beti Nasution MSI., selaku sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

7. Bapak Drs. Kariono, MSI., selaku dosen pembimbing.

8. Seluruh staf pengajar dan dosen Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas

Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada penulis

selama kuliah.

9. Seluruh staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

yang telah membantu segala urusan administrasi penulis selama kuliah sampai selesai,

khususnya kepada staf Departemen Ilmu Administrasi Negara Kak Mega, yang telah

membantu penulis untuk urusan administrasi di kantor departemen dari mulai masuk

sampai selesai selama penulis kuliah. Kak Emi Triani, yang telah membantu

administrasi di Bagian Pendidikan.

10.Lurah Sei Sikambing B Bapak Rudy Asriandy. S. STP yang telah mengizinkan penulis

11.Fasilitator Kelurahan Bang Abdul Husen yang telah membantu penulis mendapatkan

data-data penelitian.

12.Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Ikhlas Persatuan Ibu Zaharawati

yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam

mendapatkan data-data penelitian.

13.Seluruh Ulama Ahli Sunnah wal Jama’ah di seluruh dunia yang sudah wafat maupun

yang masih hidup; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’I, Imam Ahmad bin

Hambal, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab,

Ibnu Baaz, Al-Albani, Ibnu Utsaimin, Syaikh Muqbil, Syaikh Rabi’. Terima kasih juga

kepada seluruh ustadz salafi di Indonesia khususnya di Kota Medan; Ustadz Ali Nur,

Ustadz Abu Ihsan, Ustadz Abdul Fattah, Ustadz Faisal, Ustadz Yunus, Ustadz Yulnaidi,

Ustadz Bukhori, dan lainnya.

14.Kawan-kawan seperjuangan, salafiyun di USU terkhusus di Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik USU; Iqbal As-Salafy, Buyamin, Mirza Al-Muwahhid, Jaka Al-Langkaty

(Ibnu Sunny), Tyas As-Salafy, Rizky As-Salafy, Dedek As-Salafy, Jairun As-Salafy,

Irwanto, dan Ibnu Tawakkal. Salafiyun di Fakultas Ekonomi USU; Rahmadi, Novri,

Suheri, Septian, Halim, dan Bang Habibi. Kawan-kawan salafiyun di USU; Bang

Rusdi, Rozy, Roby, Revin, Saiful, dan lainnya dari para aktivis dakwah tauhid dan

sunnah di USU. Teruskan harokah kita di manapun kita ada dan semampu kita.

Tegakkan Tauhid dan Sunnah, Hancurkan Syirik dan Bid’ah.

15.Kawan-kawan anak musholla As-Siyasah FISIP USU; Rais Asy-Syafi’i, Anas, Bang

16.Kawan-kawan KAMMI dan PKS yang ada di FISIP USU; Bang Rajab, Bang Arif,

Bang Cipta Tarwono, Suyadi, Irawan, Saiful, dan lainnya. Agama adalah nasihat dan

persatuan adalah di atas Al-Qur’an dan As-Sunnah ‘ala fahmi salaf.

17.Kawan-kawan Administrasi Negara; Mahfudz, Bukhari Akbar, Chandra, Mandar,

Royan, Arief, Asfar, Rajab, Alex, Stevan, Yusuf, Roni, Frans, dan lainnya.

Untuk semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyelesaian skripsi

ini, terima kasih saya sampaikan. Kiranya di lain waktu dan kesempatan, penulis dapat

membantu dan memberikan partisipasi.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan hasil yang memuaskan kepada

semua pihak yang membutuhkan. Segala kekurangan dan kesalahan pada skripsi ini, saya

mohon maaf dan maklum. Kiranya dapat menjadi pembelajaran di lain kesempatan. Terima

kasih.

Medan, 10 Februari 2009

Penulis

ABSTRAKSI

Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan)

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Andika Putra

NIM : 040903050

Departemen : Ilmu Administrasi Negara Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dosen Pembimbing : Drs. Kariono, MSI.

Kemiskinan adalah sebuah masalah kompleks yang sudah sangat lama ada dalam kehidupan manusia. Berbagai teori telah dikemukakan untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun hampir semua teori tersebut kurang menyentuh akar permasalahan, yaitu pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu P2KP hadir untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Ada dua alasan mengapa penulis tertarik meneliti tentang P2KP yaitu; kemiskinan adalah masalah yang selalu menarik dibahas untuk menemukan solusi pemecahannya dan karena P2KP menawarkan pendekatan baru dalam mengentaskan kemiskinan. Lokasi penelitian ini penulis pilih di Kelurahan Sei Sikambing B. Dana P2KP yang sudah dialokasikan di kelurahan ini adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap I.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses pengimplementasian P2KP di lapangan dan apa-apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian tentu sangat memerlukan informan, oleh karena itu penulis memilih Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Fasilitator Kelurahan, dan Lurah sebagai informan kunci, dan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai informan biasa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……… i

ABSTRAKSI ……….. v

DAFTAR ISI ……….. vi

DAFTAR TABEL ……….. ix

DAFTAR LAMPIRAN ……….. x

DAFTAR GAMBAR ………. xi

BAB I. Pendahuluan ………. 1

1.1. Latar Belakang Masalah ……… 1

1.2. Perumusan Masalah ……….. 4

1.3. Tujuan Penelitian ……….……….. 5

1.4. Manfaat Penelitian ……….……… 5

1.5. Kerangka Teori ………. 5

1.5.1. Kebijakan Publik……… 6

1.5.2. Implementasi Program... ..………..7

1.5.3. Kemiskinan ……… 12

1.5.4. P2KP ………. 14

1.5.5. Pemberdayaan Masyarakat ……….. 20

1.6. Definisi Konsep ………. 26

1.7. Definisi Operasional ……….. 27

1.8. Sistematika Penulisan ……… 28

BAB II. Metode Penelitian ………... 30

2.1. Bentuk Penelitian ……….. 30

2.2. Lokasi Penelitian ………... 30

2.3. Informan ………... 30

2.4. Teknik Pengumpulan Data ……… 31

2.5. Teknik Analisa Data ……….. 31

BAB III. Deskripsi Wilayah ……….. 33

3.1. Kelurahan ……….... 33

3.1.1. Letak Geografis ………... 33

3.1.2. Penduduk ………. 33

3.1.3. Struktur Organisasi Kelurahan ……… 36

3.2. P2KP ………. 37

BAB IV. Penyajian Data ……… 40

4.1. Latar belakang P2KP ……….. 43

4.2. Visi, Misi, Nilai, dan Prinsip P2KP ……… 46

4.4. Komponen Program dan Bantuan Teknis ……… 49

4.5. Siklus P2KP ………. 52

4.6. Landasan Hukum P2KP ………. 55

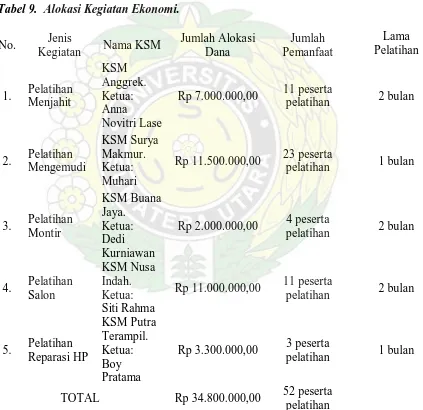

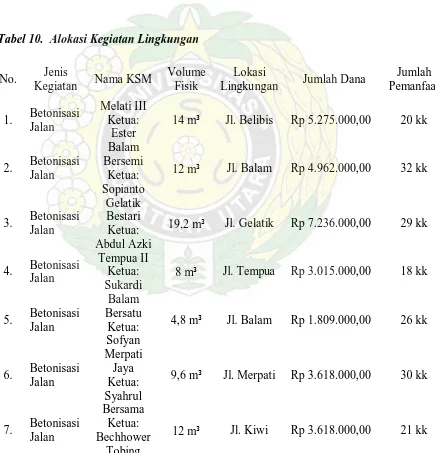

4.7. Alokasi Dana BLM I ……… 56

BAB V. Analisis Data ………. 62

5.1. Implementasi P2KP ………. 62

5.1.1. Penafsiran Program ……… 62

5.1.2. Pengorganisasian ………. 63

5.1.3. Penerapan ……… 68

5.2. Masalah-masalah dan hambatan ……… 71

5.3. Perubahan-perubahan di masyarakat ………... 73

BAB VI. Penutup ……… 75

6.1. Kesimpulan ……….. 75

6.2. Saran ……… 77

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Profil Kependudukan Kelurahan Sei Sikambing B 33

2. Kualifikasi Penduduk Berdasarkan Pendidikan 34

3. Kualifikasi Penduduk Berdasarkan Umur 34

4. Kualifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 35

5. Kualifikasi Penduduk Berdasarkan Agama 35

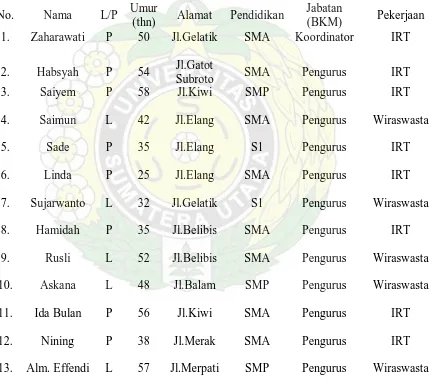

6. Profil Keanggotaan BKM Ikhlas Persatuan 38

7. Profil Keanggotaan BKM Ikhlas Persatuan 45

8. Alokasi Kegiatan Sosial 57

9. Alokasi Kegiatan Ekonomi 58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 2 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 3 Jadwal Seminar Proposal Usulan Penelitian Skripsi

Lampiran 4 Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal

Lampiran 5 Berita Acara Seminar

Lampiran 6 Surat Izin Balitbang

Lampiran 7 Surat Izin Kecamatan

Lampiran 8 Hasil wawancara dengan informan kunci

Lampiran 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Lampiran 10 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor:

23/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Tim Pengendali Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Lampiran 11 Realisasi Kegiatan Pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

DAFTAR GAMBAR

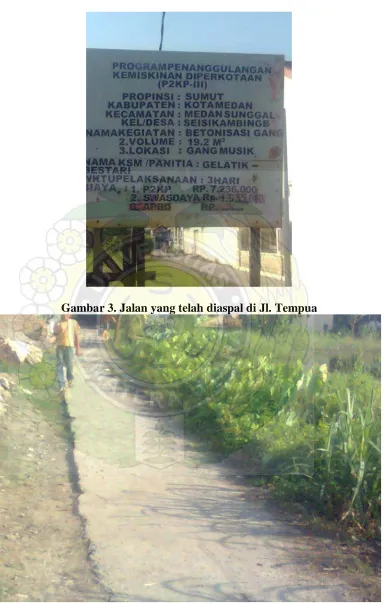

Gambar 1. Papan Informasi Proyek Betonisasi Jalan di Jl. Tempua

Gambar 2. Papan Proyek Betonisasi Jalan di Jl. Gelatik

Gambar 3. Jalan yang telah diaspal di Jl. Tempua

Gambar 4. Jalan yang telah diaspal di Jl. Gelatik

Gambar 5. Jalan yang telah diaspal di Jl. Balam

Gambar 6. Jalan yang telah diaspal di Jl. Belibis

Gambar 7. Jalan yang telah diaspal di Jl. Merak

Gambar 8. Jalan yang telah diaspal di Jl. Kiwi

Gambar 9. Jalan yang telah diaspal di Jl. Kadar

Gambar 10. Jalan yang telah diaspal di Jl. Merpati

Gambar 11. Kantor Kelurahan Sei Sikambing B

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan adalah salah satu masalah yang telah lama ada. Pada masa lalu

umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam

bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini

mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan

kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan

alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya

alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan

"buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian

anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain

yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi

sering mengkritik kebijakan pembangunan yang sering terfokus pada pertumbuhan

ketimbang pemerataan.

Program-program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai

negara. Di Indonesia program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak pula

dilaksanakan, seperti : pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu

pengentasan kemiskinan. Berbagai program kemiskinan terdahulu dalam kenyataannya

terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang

ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan dll). Lemahnya nilai-nilai

kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat

yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk

mengatasi persoalannya secara bersama.

Hingga saat ini Bangsa Indonesia belum benar-benar terlepas dari persoalan

kemiskinan sejak krisis berkepanjangan. Oleh karena itu program P2KP hadir untuk

melaksanakan amanah Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang menempatkan

penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas mendesak untuk segera ditangani. Program

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang

berupaya menanggulangi kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan pelaku

pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat,

sehingga dapat terbangun sebuah gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan

pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip

universal.

P2KP memahami bahwa akar penyebab dari persoalan kemiskinan yang sebenarnya

adalah karena kondisi masyarakat yang belum berdaya dengan indikasi kuat yang

dicerminkan oleh perilaku/sikap/cara pandang masyarakat yang tidak dilandasi pada

nilai-nilai universal kemanusiaan (jujur, dapat dipercaya, ikhlas, dll) dan tidak bertumpu pada

prinsip-prinsip universal kemasyarakatan (transparansi, akuntabilitas, partisipasi,

P2KP sebagai program penanggulangan kemiskinan di perkotaan lebih

mengutamakan pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendudukan masyarakat

sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif ini dari

masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi obyek

program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Mereka

memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program. Nasib dari

program, apakah akan terus berlanjut atau berhenti, akan tergantung pada tekad dan

komitmen masyarakat sendiri.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dimulai pada

tahun 1999, pada awalnya dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan sebagai

akibat dari krisis ekonomi tahun 1997-1998 dan kemudian berkembang menjadi krisis

multidimensi.

Pada intinya dalam perspektif P2KP, penyebab tingkat pertama terjadinya

kemiskinan adalah individu yang tidak baik dan murni. Apabila orang-orang yang tidak

baik ini mendominasi institusi pengambil keputusan maka institusi itu akan menjadi

institusi yang tidak mampu menerapkan nilai-nilai universal kemanusiaan. Apabila sudah

seperti ini maka kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang tidak berpihak atau adil

kepada masyarakat. Kebijakan yang seperti ini mengakibatkan kerusakan pada aspek sosial,

politik, ekonomi, dan lingkungan. Dan hasil dari kerusakan pada keempat aspek ini adalah

kemiskinan.

Dalam pelaksanaan P2KP ada dua tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pertama

mengembangkan lingkungan permukiman yang berkelanjutan. Tujuan yang kedua adalah

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan mendorong kelompok peduli untuk

bekerjasama dengan organisasi masyarakat setempat agar tumbuh gerakan bersama untuk

terwujudnya sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Ada beberapa alasan mengapa Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

(P2KP) menarik untuk dibahas. Pertama, masalah kemiskinan adalah permasalahan global

yang hampir dialami oleh semua Negara di dunia, termasuk di Negara Kesatuan Republik

Indonesia ini. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan adalah permasalahan yang selalu

menarik untuk dikaji guna menemukan solusi penanggulangannya. Alasan kedua mengapa

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ini menarik untuk dibahas adalah

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dianggap sebagai solusi terbaru

dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan setelah program-program pemerintah yang

sebelumnya dianggap kurang atau tidak mampu menekan dengan maksimal angka

kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan

Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Kelurahan ini dipilih sebagai lokasi

penelitian adalah karena daerah ini adalah salah satu dari kelurahan yang menerima dana

P2KP di Kota Medan. Dana P2KP yang sudah diberikan kepada kelurahan ini adalah

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap I. Dana BLM I ini dialokasikan untuk

kegiatan tridaya yang mencakup kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, dan kegiatan sosial.

Untuk mengarahkan penelitian dan memperlancar data dan fakta ke dalam bentuk

penulisan ilmiah, maka perlu perumusan masalah dengan jelas, sehingga dapat

dipergunakan sebagai bahan kajian dan pedoman arah penelitian. Setiap penelitian dimulai

dengan perumusan masalah, yaitu yang memberikan gambaran ada sesuatu yang perlu di

selesaikan atau dipecahkan dalam arti dicari jawabannya. (Nawawi 1990:42). Berdasarkan

latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi

perhatian penulis dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi P2KP dalam

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sei Sikambing B, kecamatan Medan Sunggal”?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah tentu mempunyai tujuan

tertentu. Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah

a. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi P2KP di kelurahan Sei

Sikambing B.

b. Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam implementasi P2KP di

kelurahan Sei Sikambing B.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan, khususnya dalam hal pengembangan

b. Sebagai bahan masukan bagi pelengkap referensi maupun bahan pembanding bagi

mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian di bidang yang sama.

1.5. Kerangka Teori

Sebagai kerangka teori untuk dapat menjelaskan mengenai pengimplementasian

P2KP dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan

Medan Sunggal maka penulis mengutip beberapa teori para ahli.

Menurut Sugiono (2005:55), kerangka teori merupakan model konseptual tentang

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai

masalah yang penting. Teori adalah konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil

penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian.

1.5.1. Kebijakan Publik.

Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena

kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan

kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat

umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur, dan dilayani oleh pemerintah sebagai

administrator, tetapi juga sekaligus kadang-kadang bertindak sebagai penguasa dalam

pengaturan hukum tata negaranya.

Kebijakan publik membahas mengenai soal bagaimana isu-isu dan

persoalan-persoalan publik itu disusun (constructed) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya

Menurut Sofyan Effendi (Syafiie, 1999:107) pengetahuan tentang kebijakan publik

adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan dan program

publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijaksanaan publik adalah proses menyediakan

informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan

masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat

meningkatkan kinerja kebijaksanaan.

Proses kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan

dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam

serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi

kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Menurut Holwet dan M. Ramesh (Subarsono, 2005: 13) berpendapat bahwa proses

kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yang adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian

dari pemerintah.

2. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh

pemerintah.

3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan

suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.

4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai

hasil.

5. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil

1.5.2. Implementasi Program.

Dalam setiap perumusan suatu kebijakan (program) selalu diiringi dengan suatu

implementasi. Betapapun baiknya suatu program tanpa implementasi yang benar dan baik

maka tidak akan banyak berarti. Suatu program hanyalah rencana bagus di atas kertas kalau

tidak dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Implementasi bukanlah sekedar

bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam

prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi

menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu

kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi

kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan. Udoji

(Wahab, 1991:45) menyatakan bahwa pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah

sesuatu yang lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan.

Pressman dan Wildavsky (Hessel Nogi, 2003:17) mengartikan implementasi

sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sasaran-sasaran tindakan dalam

mencapai tujuan tersebut atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal

antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Definisi lain tentang implementasi diberikan oleh Lineberry. Menurut Lineberry

(Putra, 2003:81) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh

pemerintah dan swasta baik secara individu dan kelompok yang diarahkan pada pencapaian

Mazmanian dan Sabatier (Putra, 2003:84) mengatakan bahwa mengkaji masalah

implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah

program dinyatakan diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan

kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut

usaha-usaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada

masyarakat atau pada kejadian-kejadian tertentu.

Dari beberapa pemahaman yang dikemukakan di atas terlihat dengan jelas bahwa

implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan

kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Rangkaian kebijakan tersebut mencakup, pertama, persiapan seperangkat peraturan yang

merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Dari sebuah Undang-Undang muncul

sebuah peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah. Kedua, menyiapkan sumber daya

guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana,

sumber daya keuangan, dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggungjawab

melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, adalah bagaimana mengantarkan kebijakan

secara konkrit ke masyarakat. Kelihatannya implementasi merupakan hal yang mudah,

namun kenyataannya sangatlah kompleks.

Untuk mengefektifkan kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya

tahap-tahap implementasi kebijakan. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Wahab,1991:36)

mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

Tahap I:

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.

2. Menentukan standar pelaksanaan.

3. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II:

Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staff, sumber daya,

prosedur, biaya, serta metode.

Tahap III:

Merupakan Kegiatan-kegiatan:

1. Menentukan jadwal.

2. Melakukan pemantauan.

3. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil

tindakan yang sesuai dengan segera.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program merupakan unsur pertama yang

harus ada dalam tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang

implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain:

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

2. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus diambil dalam mencapai tujuan

tersebut.

3. Adanya peraturan-peraturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.

5. Adanya strategi anggaran yang dibutuhkan.

Dengan adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan

lebih mudah untuk dioperasionalkan. Lebih lanjut Jones (1991:296), memberikan

pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Unsur kedua yang

harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat

yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut merasa ikut dilibatkan dan

membaawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan

dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka boleh

dikatakan program itu talah gagal dilaksanakan. Berhasil tidaknya suatu program

diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya. Maka unsur pelaksana ini

merupakan unsur ketiga.

Jones (Hessel Nogi, 2003:32) menyebutkan apakah suatu program terimplementasi

dengan efektif atau tidak dapat diukur dengan standar penilaian yaitu organisasi,

interpretasi, dan penerapan.

a. Interpretasi.

Interpretasi dimaksudkan sebagai usaha untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh

pembentuk kebijaksanaan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus

diwujudkan. Tahap ini yaitu bagaimana menafsirkan agar program dapat menjadi rencana

dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan dilakukan dengan pembentukan badan-badan atau unit-unit untuk

menyelenggarakan kegiatan untuk pencapaian tujuan. Hal ini dapat dilihat melalui:

1. Struktur organisasi, yang berkaitan dengan interaksi, hirarki, tujuan, dan sifat-sifat.

2. Sumber daya manusia, yaitu berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam

melaksanakan tugas-tugasnya.

3. Sumber dan prasarana, berkaitan dengan fasilitas yang mendukung agar pekerjaan

yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat secara efisien dan efektif.

4. Metode kerja/prosedur kerja, yaitu berhubungan dengan sistem dan prosedur kerja

yang sudah baku sehingga dapat bekerja secara terpadu dan tidak tumpang tindih

serta sudah memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga

memudahkan untuk melaksanakan tugas masing-masing dengan efektif.

5. Perangkat hukum, yaitu berkaitan dengan suatu undang-undang,

peraturan-peraturan yang mendukung suatu organisasi menjalankan aktivitasnya secara

formal. Dalam hal ini organisasi harus memiliki kekuatan hukum.

6. Anggaran dana.

c. Penerapan.

Penerapan segala keputusan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk

terealisasinya tujuan dari program.

Berbicara persoalan kemiskinan merupakan fenomena yang bersifat

multidimensional. Pada prinsipnya kemiskinan bukan sekedar fenomena, tetapi merupakan

proses yang tereduksi dari berbagai faktor (Sulistiyani:2004). Kemiskinan menjadi isu

yang sangat sentral dan menjadi fenomena dimana-mana. Selama ini kemiskinan

diasumsikan bahwa orang miskin tidak mampu menolong dirinya sendiri. Kemiskinan

dipandang sebagai gejala rendahnya kesejahteraan.

Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis

kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi: (a) modal produktif atau asset (tanah,

perumahan, alat produksi, kesehatan), (b) sumber keuangan (pekerjaan, kredit), (c)

organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama

(koperasi, partai politik, organisasi sosial), (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan,

barang, dan jasa, (e) pengetahuan dan keterampilan, dan (f) informasi yang berguna untuk

kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto, dkk.,2004:6).

Menurut Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2004) kemiskinan tidak hanya

menyangkut persoalan kesejahteraan semata tetapi kemiskinan menyangkut persoalan

kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses peluang kerja, ketergantungan tinggi, dan

rendahnya akses pasar.

Sebab-sebab kemiskinan di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut :

- Perbedaan pemilikan kekayaan.

Sebagian orang memperoleh kekayaan dari hak warisan dengan bentuk piramid

kekayaan dan kekuasaan. Piramid kekayaan dan kekuasaan akan menjadi hak warisan

kekayaannya, namun disekitar kehidupan kelompok yang hidup kekayaan yang

melimpah ruah dan kekuasaan disana terdapat kelompok-kelompok rentan, orang-orang

yang lahir hanya membawa teriakan tangis dan pergi hanya dengan meninggalkan

beberapa kenangan buat anak-anaknya. Mereka hanya sedikit memiliki barang-barang

material dan tidak memperoleh pendapatan apa-apa dari akumulasi kekayaan yang

sebenarnya tidak ada.

- Perbedaan dalam kemampuan pribadi.

Perbedaan mental (kemampuan mental dan fisik) yang dimiliki masyarakat. Perbedaan

dalam kemampuan ini disebabkan oleh faktor keturunan yang diwariskan dan dari

lingkungan yang dimiliki oleh seseorang. Bakat selain dipengaruhi gen (bibit) orang

tua, juga dari faktor lingkungan. Dalam hal mencari uang/kekayaan yang terpenting

adalah punya gaya dan modal, ini semua tidak dimiliki oeh setiap orang.

- Perbedaan dalam bidang dan pengalaman.

Faktor kurangnya pendidikan merupakan salah satu rintangan terbesar sepanjang

sejarah, usaha mencapai pemerataan/keseimbangan perbedaan tingkat pendidikan juga

dipengaruhi oleh kepemilikan ekonomi mereka. Bagi orang-orang yang memiliki

ekonomi tidak memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikanya pada

pernguruan tinggi.

Kemiskinan menjadi suatu lingkaran setan dari kurangnya pendidikan, tingginya

pengangguran, rendahnya pendapatan, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, menjadi

lingkaran setan, maka program pemecahan yang dicanangkan harus dapat memecahkan

permasalahan yang sebenarnya dihadapi masyarakat miskin.

1.5.4. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan

program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan

melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya,

termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun

"gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang

bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya

di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah

tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan

kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan.

Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada

tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang

mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalam

kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul

dalam berbagai bentuk, seperti antara lain :

• Dimensi Politik , sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi

mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang

menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang

memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan

hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi;

• Dimensi Sosial sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin

ke dalam institusi sosial yang ada,terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang

merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, serta pudarnya nilai-nilai kapital

sosial;

• Dimensi Lingkungan sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara

pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga

cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga

kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman;

• Dimensi Ekonomi muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak

mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak; dan

• Dimensi Aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke

berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas

sumberdaya manusia (human capital), peralatan kerja, modal dana, hunian atau

perumahan, dan sebagainya.

Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi

telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam

penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah pengokohan

rangka membangun organisasi masyarakat warga yang benar-benar mampu menjadi wadah

perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi

serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun

lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman. Penguatan kelembagaan masyarakat

yang dimaksud terutama juga dititikberatkan pada upaya penguatan perannya sebagai motor

penggerak dalam ‘melembagakan' dan ‘membudayakan' kembali nilai-nilai kemanusiaan

serta kemasyarakatan (nilai-nilai dan prinsip-prinsip di P2KP), sebagai nilai-nilai utama

yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Melalui

kelembagaan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang

masih terjebak pada lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan

juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam

permukiman yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri

melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kepada kelembagaan

masyarakat tersebut yang dibangun oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya

mengelola dana abadi P2KP secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana tersebut

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan

kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui rembug warga, baik dalam

bentuk pinjaman bergulir maupun dana waqaf bagi stimulan atas keswadayaan masyarakat

untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya perbaikan prasarana

Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk penyelesaian

persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural, khususnya yang

terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam jangka panjang

mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan

pendapatannya, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman meraka maupun

menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan hal-hal

tersebut, maka dilakukan proses pemberdayaan masyarakat, yakni dengan kegiatan

pendampingan intensif di tiap kelurahan sasaran. Melalui pendekatan kelembagaan

masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat kelurahan sasaran, P2KP

cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat

setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya, Program

penanggulangan kemiskinan berpotensial sebagai “gerakan masyarakat”, yakni; dari, oleh

dan untuk masyarakat. Oleh karena P2KP ini adalah gerakan kemasyarakatan maka bentuk

sederhana pelaksanaan P2KP dilapangan oleh masyarakat adalah:

1. Masyarakat menentukan menolak atau menerima P2KP.

2. Masyarakat menentukan siapa kelompok sasaran.

3. Masyarakat menentukan rencana bagaimana cara menanggulangi kemiskinan yang

disandang oleh kelompok sasaran.

4. Masyarakat mendapatkan sumber daya untuk berlatih mengimplementasikan

rencana mereka dalam menanggulangi kemiskinan.

5. Masyarakat menentukan siapa dan bagaimana mengelola sumber daya yang

Bentuk yang lebih kongkrit adalah siklus P2KP yaitu langkah-langkah pelaksanaan

program kemiskinan yang dijabarkan di bawah ini:

1. Sosialisasi substansi P2KP dilakukan secara personal maupun melalui

forum-forum pertemuan warga di tingkat RT, RW, dusun. Sosialisasi juga dilakukan

melalui media komunikasi elektronik, melalui poster, brosur, atau spanduk. Strategi

sosialisasi dilaksanakan mengacu pada hasil pemetaan sosial tim fasilitator.

2. RKM (Rembug Kesiapan Masyarakat) untuk mengkonfirmasikan kembali

apakah masyarakat desa/kelurahan siap menerima atau menolak melaksanakan

P2KP dengan segala konsekuensi partisipasi dan kontribusinya.

3. FGD (Focus Group Discussion) Refleksi Kemiskinan memiliki tujuan utama

mengidentifikasi kriteria, karakteristik, faktor-faktor penyebab kemiskinan dan

menggalang kepedulian untuk warga miskin. Refleksi Kemiskinan merupakan

langkah awal membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap kemiskinan.

4. Pemetaan Swadaya, sebagai proses pemetaan dan analisis potensi, masalah dan

kebutuhan masyarakat (need assessment) diklasifikasikan dalam:

a. Prasarana lingkungan (fisik), berkaitan dengan kebutuhan pembangunan

prasarana pemukiman.

b. Ekonomi produktif, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pengembangan

usaha kecil ekonomi produktif sektor informal.

c. Pengembangan sosial dan peningkatan sumber daya manusia melalui

kebutuhan warga miskin terhadap bantuan maupun santunan sosial.

Pemetaan swadaya adalah upaya menemukan kondisi nyata dilapangan dari

apa yang sudah direfleksikan sehingga terjadi penajaman dari apa yang

sudah dirumuskan di Refleksi Kemiskinan.

5. Pembentukan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai proses

pengorganisasian masyarakat dilaksanakan melalui rembug warga. BKM adalah

lembaga pimpinan kolektif representatif masyarakat kelurahan/desa, wadah

masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat

berdasarkan nilai-nilai universal. Setiap keputusan BKM dilakukan secara kolektif

melalui mekanisme rapat anggota BKM dengan menjunjung tinggi musyawarah

mufakat sebagai norma utama dalam proses pengambilan keputusan. BKM dibentuk

dari, oleh, dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya untuk memfasilitasi

kebijakan penanggulangan kemiskinan secara demokratis, partisipatif, transparan

dan akuntabel dalam proses penanggulangan kemiskinan partisipatif. BKM

diperankan sebagai motor penggerak dalam melembagakan dan membudayakan

kembali modal sosial berupa nilai-nilai sosial kejujuran, solidaritas sosial, tanggung

jawab sosial, yang berpotensi menjalin jaringan sosial.

6. Perencanaan partispatif diwujudkan dalam proses untuk menyusun PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan). Penyusunan PJM Pronangkis adalah substansi utama dalam

Perencanaan Pronangkis. PJM Pronangkis dirumuskan berdasarkan data-data

sendiri). PJM Pronangkis selanjutnya dijadikan sebagai acuan pelaksanaan program

penanggulangan kemiskinan di kelurahan setempat. Permasalahan dan potensi yang

dapat diinventarisir dalam PJM Pronangkis diharapkan dapat mendorong

pemecahan masalah berbasis kebutuhan masyarakat.

7. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terbentuk dan tumbuh bersama masyarakat. Pembentukannya didasarkan pada data-data kebutuhan masyarakat di

dalam PJM Pronangkis dilengkapi dengan usulan-usulan (proposal) kegiatan yang

diajukan kepada BKM. KSM mengakses dana BLM (Bantuan Langsung

Masyarakat) P2KP melalui kegiatan tridaya. Rencana kegiatan KSM disesuaikan

dengan daftar kebutuhan yang telah tertuang dalam PJM Pronangkis, dan diseleksi

berdasarkan skala prioritas. KSM dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan

perencanaan apabila termasuk dalam kualifikasi dan prioritas yang disetujui melalui

rapat BKM.

1.5.5. Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan pembangunan yang sedang popular pada saat ini adalah pendekatan

pembangunan yang mengutamakan peningkatan keberdayaan manusia/masyarakat yang

disebut pembangunan yang berpusat pada masyarakat (people centered development).

Menurut Korten (2002:110) pembangunan adalah proses dimana anggota-anggota suatu

masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk

memobilisasi dan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang

Definisi ini menekankan pada proses pembangunan dan fokus utamanya adalah pada

peningkatan kapasitas perorangan dan institusional. Definisi ini mencakup asas keadilan,

berkelanjutan, dan pemerataan. Diakui bahwa masyarakat sendiri yang bisa menentukan

apa yang sebenarnya yang mereka anggap perbaikan dalam kualitas hidup mereka.

Pembangunan sosial merupakan sumber gagasan dari awal konsep pemberdayaan

masyarakat, bermaksud membangun keberdayaan yaitu membangun kemampuan manusia

dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Dalam pembangunan sosial ditekankan

pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Menurut

Hadiman dan Midgley (Suharto, 2005:5) model pembangunan sosial menekankan

pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok marjinal, yakni

peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang memiliki kemampuan ekonomi secara

berkelanjutan. Hal tersebut dapat dicapai melalui:

1. Menumbuhkembangkan potensi diri (produktivitas masyarakat) yang lemah secara

ekonomi sebagai suatu asset tenaga kerja.

2. Menyediakan dan memberikan pelayanan sosial, khususnya pelayanan kesehatan,

pendidikan dan pelatihan, perumahan, serta pelayanan yang memungkinkan mereka

dapat meningkatkan produktivitas dan partisipasi sosial dalam kehidupan

masyarakatnya.

Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dengan cara menumbuhkan potensi

diri dari masyarakat yang lemah ekonomi sebagai suatu aset tenaga kerja, dalam setiap

Dasar dari proses pemberdayaan adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat

tentang keberadaannya dan ini berguna untuk mendorong masyarakat agar menjadi lebih

baik, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya atau bangkit dari keterpurukan dengan

menggunakan dan mengakses sumber daya yang ada, baik sumber daya alam dan sumber

daya manusianya. Seperti pendapat Hikmat (2001:100) yang menyatakan pemberdayaan

masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tapi juga peningkatan

harkat martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya, serta terpeliharanya budaya setempat.

Proses pemberdayaan masyarakat ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat

agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat sebaik

mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Lebih lanjut, harapan dari

proses pemberdayaan ini adalah terwujudnya masyarakat yang bermartabat. Dalam proses

pemberdayaan perlu juga ditingkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat,

dengan memegang teguh aturan-aturan mengenai apa yang menjadi hak dan mana yang

bukan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk

menumbuhkembangkan perilaku yang berbudaya.

Masyarakat sebagai individu tidak boleh pasrah pada keadaan yang dihadapi, atas

dasar pandangan hidup bahwa segala sesuatu merupakan nasib buruk dirinya, karenanya

masyarakat harus didorong untuk dapat bangkit kembali menata kehidupannya setelah

mengalami saat-saat yang sulit dalam hidupnya.

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus menerus untuk

meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf

akhirnya menjadi lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, lebih

semangat untuk merubah nasibnya. Suharto (2005:60) berpendapat bahwa pemberdayaan

adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk

memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk

individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka

pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial,

yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai kemampuan dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik ekonomi, maupun sosial seperti

memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,

berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas

kehidupannya.

Dalam memberdayakan masyarakat ada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk

memberdayakan mereka, yang saat ini merupakan kelompok lemah. Proses pemberdayaan

ini dilakukan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

sehingga harapan kedepannya untuk mengembalikan kepercayaan diri masyarakat, mampu

menyampaikan aspirasinya dan mempunyai mata pencaharian yang merupakan sumber

penghasilan mereka, dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan yang penting adalah

masyarakat menjadi mandiri dalam kehidupannya sehari-harinya.

Membangun dan memberdayakan masyarakat melibatkan proses dan tindakan sosial

dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan

dan tindakan kolektif untuk dapat memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan

rangka perencanaan, penentuan kelompok sasaran pemberdayaan masyarakat dapat

dilakukan dengan pendekatan umum dan pendekatan khusus. Dalam pendekatan umum

bantuan dapat saja berupa dana, prasarana, dan sarana diberikan kepada semua daerah dan

semua penduduk secara sama. Sementara pendekatan khusus bantuan diberikan kepada

penduduk atau daerah yang benar-benar memerlukannya. Berdasarkan

pendekatan-pendekatan ini, perencanaan dala pembangunan ditentukan sendiri oleh masyarakat. Syarat

yang harus dipenuhi adalah kelengkapan indikator dan kejelasan mengenai kriteria alokasi

bantuan. Masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan berpusat pada

rakyat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring

dengan upaya memperkuat kelembagaaan masyarakat, agar mampu mewujudkan kemajuan,

kemandirian, dan kesejahteraan. Menurut Hikmat (2001:3) konsep pemberdayaan dalam

wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi,

jaringan kerja, dan keadilan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat

dan martabat lapisan masyarakat yang sekarang dalam kondisi tidak mampu melepaskan

diri dari perangkap kemiskinan dan ketidakberdayaan.

1.5.6. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam

situasi kelompok yang mendorongnya memberikan sumbangan terhadap tujuan kelompok

Definisi ini mengandung tiga gagasan penting. Pertama, partisipasi lebih merupakan

keterlibatan mental maupun emosional ketimbang kegiatan otot semata-mata. Keterlibatan

diri, dari pada sekedar keahlian, merupakan produk ingatan dan emosi. Masyarakat

mengetahui bahwa pemimpin mereka merupakan seorang otorat yang tidak menginginkan

gagasan mereka. Masyarakat tidak melibatkan diri pada jenis situasi seperti ini. Kedua,

mendorong adanya dukungan. Individu diberi kesempatan untuk menciptakan prakarsa dan

kreatifitas demi tujuan kelompok. Dengan cara ini, partisipasi berbeda dengan perizinan,

yang hanya menggunakan kreatifitas dan gagasan pemimpin yang menyodorkan idenya

kepada kelompok demi kebenaran. Partisipasi membutuhkan lebih dari sekedar kebenaran

yang siap diputuskan. Ketiga, mendorong masyarakat untuk menerima tanggung jawab

untuk suatu kegiatan. Karena mereka melibatkan diri dalam kelompok, mereka juga ingin

melihat pekerjaannya berhasil. Partisipasi membantu mereka menjadi warga yang

bertanggung jawab. Individu yang mulai menerima tanggung jawab untuk aktivitas

kelompok, mereka menjadi berminat untuk bekerjasama, karena tahu inilah sarana untuk

menyelesaikan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan membuat dirinya

bertanggung jawab, ia akan memperoleh rasa kebebasan sebagai seorang individu yang

membuat keputusan sendiri, meskipun dipengaruhi lingkungan kelompoknya.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh

perorangan maupun secara kelompok atau masyarakat. Untuk menyatukan kepentingan

atau keterikatan mereka terhadap organisasi atau masyarakat yang bergabung dalam rangka

Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengungkan dalam

berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat umum ikut serta dengan

pemerintah memberikan bantuan guna meningkatkan, memperlancar, dan menjamin

berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagai

pengikutsertaan atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Seseorang dikatakan

telah berpartisipasi apabila ia telah terlibat secara utuh dalam proses pelaksanaan

pembangunan baik secara fisik maupun mental.

1.6. Definisi Konsep

Konsep merupakan istilah atau definisi yang dipergunakan untuk menggambarkan

secara abstrak kejadian, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial

(Singarimbun:1995:37). Agar memperoleh pembatasan yang jelas dari setiap konsep yang

diteliti, maka penulis mengemukakan definisi konsep sebagai berikut:

a. Implementasi adalah implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam

rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut

membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kebijakan tersebut mencakup,

pertama, persiapan seperangkat peraturan yang merupakan interpretasi dari

kebijakan tersebut. Dari sebuah Undang-Undang muncul sebuah peraturan

pemerintah, maupun peraturan daerah. Kedua, menyiapkan sumber daya guna

menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana,

sumber daya keuangan, dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggungjawab

kebijakan secara konkrit ke masyarakat. Kelihatannya implementasi merupakan hal

yang mudah, namun kenyataannya sangatlah kompleks.

b. P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) adalah program

pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan

melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal

lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga

dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan

pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan

prinsip-prinsip universal.

1.7.Definisi Operasional.

Definisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memeberitahukan

bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dalam pengukuran ini dapat diketahui

indikator-indikator pendukung apa saja yang diukur dari variabel tersebut

(Singarimbun:1995:46). Suatu definisi operasional merupakan spesialisasi kegiatan

penelitian dalam mengukur variabel. Adapun indikator yang penulis gunakan untuk

deskripsikan implementasi P2KP adalah:

1. Pengorganisasian. Indikatornya adalah:

a. Prosedur kerja yang jelas.

b. Sumber-sumber yang meliputi:

• Sumber Daya Manusia.

• Fasilitas.

c. Komitmen pemerintah.

d. Komunikasi dan koordinasi unit.

2. Interpretasi. Indikatornya meliputi:

c. Latar belakang.

d. Kejelasan tujuan.

e. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan program

3. Penerapan. Indikatornya adalah:

a. Kejelasan program kerja dalam proses pelaksanaan.

b. Jadwal yang disiplin dalam pelaksanaan program.

1.8. Sistematika Penulisan.

BAB I. Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konsep, definisi operasional, dan sistematika

penulisan.

BAB II. Metode Penelitian

Bab ini secara umum berisikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan

BAB III. Deskripsi Lokasi penelitian

Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV. Penyajian Data

Bab ini berisikan tentang penyajian data yang diperoleh.

BAB V. Analisa Data

Bab ini berisikan pembahasan terhadap data yang diperoleh melalui interpretasi

data.

BAB VI. Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis mengenai hasil penelitian yang telah

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Bentuk Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif

dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nawawi (1990:64)

bahwa metode deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau

fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat actual,

kemudian menggambarkan fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya

diiringi dengan interpretasi.

Dengan demikian penelitian ini menggambarkan fakta-fakta tentang bagaimana

proses pelaksanaan P2KP di Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan

Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Daerah ini dipilih karena merupakan salah satu

daerah sasaran P2KP.

Informan

Informan kunci (key informan) dalam penelitian ini adalah Fasilitator Kelurahan,

Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat, dan Lurah. Informan biasa adalah Ketua

Kelompok Swadaya Masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data. Berikut

ini diuraikan kedua teknik pengumpulan data tersebut.

a. Data Primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi

penelitian. Data primer dilakukan dengan instrument:

1. Observasi. Observasi adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta

empiris yang kasat mata dan guna memperoleh dimensi-dimensi baru untuk

pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti yang terlihat di kancah

penelitian.

2. Wawancara. Wawancara digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan

dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan

1. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip

teori-teori dan konsep-konsep dari sejumlah literature baik buku, jurnal, majalah,

Koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topic penelitian.

2. Studi dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis,

gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang

diteliti.

Teknik Analisa Data

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisa data yang dipergunakan penulis

adalah teknik analisa kualitatif. Analisa data kualitatif adalah analisa terhadap data yang

diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data, dan

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1. KELURAHAN. 3.1.1. Letak Geografis

Kelurahan Sei Sikambing B terletak di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,

Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kelurahan Sei Sikambing B adalah ± 243 Ha.

Batas-batas wilayah kelurahan Sei Sikambing B adalah sebagai berikut:

• Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Simpang Tanjung.

• Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Rejo.

• Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sei Sikambing D.

3.1.2. Penduduk

Berdasarkan data yang penulis dapat, profil kependudukan Kelurahan Sei

Sikambing B dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

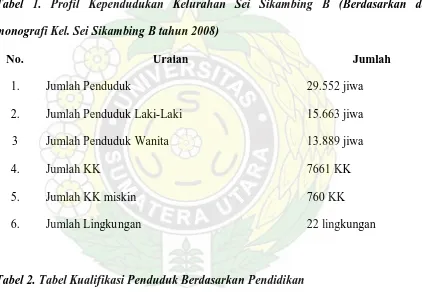

Tabel 1. Profil Kependudukan Kelurahan Sei Sikambing B (Berdasarkan data

monografi Kel. Sei Sikambing B tahun 2008)

No. Uraian Jumlah

1. Jumlah Penduduk 29.552 jiwa

2. Jumlah Penduduk Laki-Laki 15.663 jiwa

3 Jumlah Penduduk Wanita 13.889 jiwa

4. Jumlah KK 7661 KK

5. Jumlah KK miskin 760 KK

6. Jumlah Lingkungan 22 lingkungan

Tabel 2. Tabel Kualifikasi Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase

1. Drop Out SD 300 orang 1,05 %

2. SD 480 orang 1,62 %

3. SMP 505 orang 1,70 %

5. Diploma 8454 orang 28,6 %

6. Sarjana 250 orang 0,84 %

7. Pasca Sarjana 150 orang 0,5 %

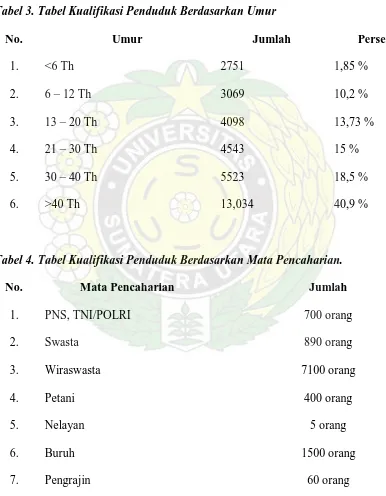

Tabel 3. Tabel Kualifikasi Penduduk Berdasarkan Umur

No. Umur Jumlah Persentase

1. <6 Th 2751 1,85 %

2. 6 – 12 Th 3069 10,2 %

3. 13 – 20 Th 4098 13,73 %

4. 21 – 30 Th 4543 15 %

5. 30 – 40 Th 5523 18,5 %

6. >40 Th 13,034 40,9 %

Tabel 4. Tabel Kualifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.

No. Mata Pencaharian Jumlah

1. PNS, TNI/POLRI 700 orang

2. Swasta 890 orang

3. Wiraswasta 7100 orang

4. Petani 400 orang

5. Nelayan 5 orang

6. Buruh 1500 orang

8. Pedagang 700 orang

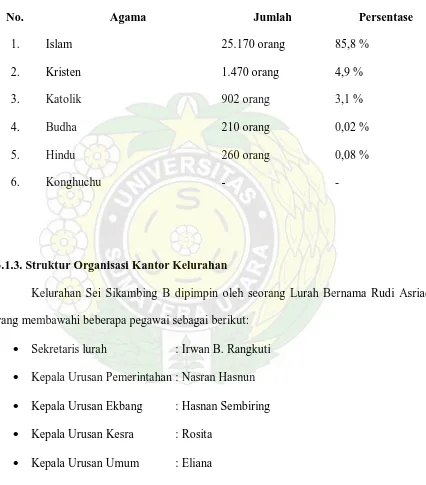

Tabel 5. Tabel Kualifikasi Penduduk Berdasarkan Agama

No. Agama Jumlah Persentase

1. Islam 25.170 orang 85,8 %

2. Kristen 1.470 orang 4,9 %

3. Katolik 902 orang 3,1 %

4. Budha 210 orang 0,02 %

5. Hindu 260 orang 0,08 %

6. Konghuchu - -

3.1.3. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan

Kelurahan Sei Sikambing B dipimpin oleh seorang Lurah Bernama Rudi Asriady

yang membawahi beberapa pegawai sebagai berikut:

• Sekretaris lurah : Irwan B. Rangkuti

• Kepala Urusan Pemerintahan : Nasran Hasnun

• Kepala Urusan Ekbang : Hasnan Sembiring

• Kepala Urusan Kesra : Rosita

Selain itu Kelurahan Sei Sikambing B terdiri atas 22 lingkungan yang

masing-masing dipimpin oleh Kepala Lingkungan yang dibawahi oleh Lurah. Kepala Lingkungan

tersebut adalah:

1. Kepala Lingkungan I : Riswanto

2. Kepala Lingkungan II : Ir. Embran NS. Daim

3. Kepala Lingkungan III : P. Suprianto

4. Kepala Lingkungan IV : Rahmatullah

5. Kepala Lingkungan V : Abdullah Perangin angin

6. Kepala Lingkungan VI : Sugiono

7. Kepala Lingkungan VII : M. Sanip Hasibuan

8. Kepala Lingkungan VIII : Ahmadi

9. Kepala Lingkungan IX : Suparman

10.Kepala Lingkungan X : T. Legiman

11.Kepala Lingkungan XI : Syafrizal Nuh

12.Kepala Lingkungan XII : Surtini

13.Kepala Lingkungan XIII : S. Reno

14.Kepala Lingkungan XIV : Syamsuddin

15.Kepala Lingkungan XV : Basri

16.Kepala Lingkungan XVI : Dhani Rahmat Nasution

17.Kepala Lingkungan XVII : Amir B

18.Kepala Lingkungan XVIII : Suyetno

20.Kepala Lingkungan XX : Suwarti

21.Kepala Lingkungan XXI : Makmur Hutabarat

22.Kepala Lingkungan XXII : Susanti

3.2. P2KP

Dalam usaha mengatasi kemiskinan di daerahnya, Kelurahan Sei Sikambing B

diketahui juga ikut dalam salah satu program penanggulangan kemiskinan yang sedang

berjalan di kota Medan saat ini. Program tersebut adalah P2KP. P2KP sebagai salah satu

program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka

menanggulangi berbagai persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat, khususnya bagi

masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan melalui konsep memberdayakan masyarakat

serta pelaku pembangunan lokal lainnya yang mengusung nilai-nilai universal.

Adapun di Kelurahan Sei Sikambing B, yang terlibat dalam program ini tersusun

dalam suatu perangkat organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM di

Kelurahan Sei Sikambing B bernama BKM IKHLAS PERSATUAN yang dibentuk pada 04

Desember 2007 yang dicatatkan pada Notaris DIRHAMSYAH ARSYAD, SH nomor

59/W/2007 tanggal 04 Desember 2007. Profil keanggotaan BKM IKHLAS PERSATUAN

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

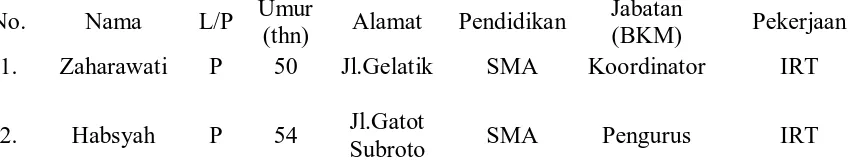

Tabel 6. Profil Keanggotaan BKM IKHLAS PERSATUAN

No. Nama L/P Umur

(thn) Alamat Pendidikan

Jabatan

(BKM) Pekerjaan

1. Zaharawati P 50 Jl.Gelatik SMA Koordinator IRT

3. Saiyem P 58 Jl.Kiwi SMP Pengurus IRT

4. Saimun L 42 Jl.Elang SMA Pengurus Wiraswasta

5. Sade P 35 Jl.Elang S1 Pengurus IRT

6. Linda P 25 Jl.Elang SMA Pengurus IRT

7. Sujarwanto L 32 Jl.Gelatik S1 Pengurus Wiraswasta

8. Hamidah P 35 Jl.Belibis SMA Pengurus IRT

9. Rusli L 52 Jl.Belibis SMA Pengurus Wiraswasta

10. Askana L 48 Jl.Balam SMP Pengurus Wiraswasta

11. Ida Bulan P 56 Jl.Kiwi SMA Pengurus IRT

12. Nining P 38 Jl.Merak SMA Pengurus IRT

13. Alm. Effendi L 57 Jl.Merpati SMP Pengurus Wiraswasta

Adapun deskripsi yang lebih rinci tentang tugas pokok dan fungsi BKM dan

perangkat BKM adalah sebagai berikut:

1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

BKM adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan, dan

sebagai lembaga BKM dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk

kelurahan.

Tugas pokok BKM adalah:

1. Merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai hal-hal yang

2. Mengorganisasi masyarakat untuk memutuskan visi,misi,rencana strategis dan

pronangkis.

3. Memonitor, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang

diambil.

4. Mendorong proses pembangunan partisipatif.

5. Membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kontrol

terhadap kebijakan, dan kegiatan Unit Pengelola.

6. Memfasilitasi usulan program penanggulangan kemiskinan untuk diintegrasikan

dengan kebijakan pemerintah kelurahan, kecamatan, dan kota/kabupaten.

7. Mengawal penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan.

8. Memfasilitasi jaringan dengan pihak lain.

9. Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh unit pengelola.

10.Memonitor, memberikan masukan untuk berbagai kebijakan maupun program

pemerintah lokal.

11.Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat.

12.Membangun transparansi.

13.Membangun akuntabilitas.

14.Melakasanakan rapat anggota tahunan.

Fungsi BKM adalah:

1. Pusat penggerak dan pertumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan,

kemasyarakatan, demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat.

3. Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis kegiatan penanggulangan

kemiskinan serta pembangunan.

4. Pusat pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan, utamanya

penanggulangan kemiskinan.

5. Pusat pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat.

6. Pusat informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat kelurahan serta

7. Pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan

program pemerintah.

2. Perangkat Organisasi BKM.

a. Unit Pengelola Keuangan (UPK)

• Dipimpin oleh seorang manajer yang dipilih melalui rapat anggota BKM.

• Anggota sesuai kebutuhan.

• Pengawasan pelaksanaan Unit Pengelola oleh BKM.

• Pelayanan Unit Pengelola berorientasi pada masyarakat.

• Tidak diperbolehkan dirangkap oleh BKM.

b. Unit Pengelola Sosial (UPS) & Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

• Masing-masing unit pengelola berkedudukan mandiri dalam melaksanakan kegiatan

dan pengelolaan dana.

• Bertanggung jawab kepada BKM.

• Berkewajiban memberi informasi dan laporan perkembangan masing-masing

• Memberikan pertanggungjawaban berkala dan pertanggungjawaban akhir.

• Memberikan masukan bagi pertimbangan keputusan BKM.

c. Sekretariat

• Pelaksana operasional dan administrasi kegiatan sehari-hari.

• Maksimum 3 orang, bekerja paruh waktu.

• Tidak diperkenankan dirangkap oleh BKM atau UP.

d. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

KSM adalah sekumpulan warga, baik laki-laki maupun perempuan yang

menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu,

yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama sehingga dalam kelompok tersebut

memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama dalam mengatasi berbagai

permasalahan kemiskinan yang menyangkut sarana dan prasarana dasar, pengembangan

sumber daya manusia serta pengembangan ekonomi.

Tugas KSM/panitia adalah:

1. Membentuk KSM

2. Membuat kesepakatan/aturan main yang menjadi acuan KSM termasuk susunan

kepengurusan.

3. Menyusun usulan kegiatan/proposal KSM secara rinci dan masuk akal sesuai

dengan aturan.

4. Melaksanakan kegiatan yang sudah diverifikasi oleh BKM.

5. Menggalang kepedulian dengan menumbuhkembangkan swadaya masyarakat.

7. Menjaga dan memelihara keberlangsungan kegiatan.

BAB IV PENYAJIAN DATA