i

ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN BAKU KEDELAI DI INDUSTRI PENGOLAHAN TEMPE SAMODRA KOTA SURAKARTA

SKRIPSI

Program Studi Agribisnis

Oleh: Dwi Yuniarti

H0808089

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

ii

ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN BAKU KEDELAI DI INDUSTRI PENGOLAHAN TEMPE SAMODRA KOTA SURAKARTA

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan Guna memperoleh derajat Sarjana Pertanian

Di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Program Studi Agribisnis

Oleh: Dwi Yuniarti

H0808089

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

iii

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN BAKU KEDELAI DI INDUSTRI PENGOLAHAN TEMPE SAMODRA KOTA SURAKARTA

Oleh: Dwi Yuniarti

H 0808089

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada Tanggal : 28 Januari 2013

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Ketua

Erlyna Wida Riptanti, SP., MP NIP: 19780708 200312 2 002

Anggota I

Setyowati, SP., MP NIP: 19710322 199601 2 001

Anggota II

R. Kunto Adi, SP, MP NIP: 19731017 200312 1 002 Surakarta, Februari 2013

Mengetahui, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret

Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, MS NIP:19560225 198601 1 001

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Persediaan Bahan Baku Kedelai Di Industri Pengolahan Tempe Samodra Kota Surakarta“ dengan baik dan lancar, serta sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat beserta keluarganya yang telah membawa kita semua dalam jalan yang terang ini. Selai itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, MS selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Dr. Ir. Mohd Harisudin, M. Si selaku Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertan ian Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Nuning Setyowati, SP, M.Sc selaku Ketua Komisi Sarjana Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Un iversitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Erlyna Wida Riptanti, SP, MP selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi yang telah membimbing dan memberikan masukan serta arahan di dalam skripsi penulis.

5. Setyowati, SP, MP selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi yang jugs telah membimbing dan memberikan masukan serta arahan di dalam skripsi ini.

6. R. Kunto Adi, SP, MP selaku dosen penguji ketiga yang telah memberikan saran dan masukan guna menyempurnakan skripsi ini.

7. Kedua orang tua penulis, Bapak Sumardi dan Ibu Lamiyem atas cinta, doa, perhatian dan dukungan semangatnya yang selalu menyertai langkah penulis. Serta kakak dan adikku, Dewi Sulistyowati dan Ayu Ambarsari, yang juga memberikan semangat saat penulisan skripsi.

8. Bapak Mandim in dan seluruh karyawan Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Un iversitas Sebelas Maret Surakarta atas segala kerjasamanya dalam menyelesaikan administrasi penyusunan skripsi.

v

9. Pemilik, Bapak Ari Gunanto beserta ibu, dan juga karyawan industri tempe samodra yang telah memberikan ijin, informasi dan juga kesempatannya untuk dapat melakukan penelitian skripsi di sana.

10. Segenap bapak ibu dosen di Fakultas Pertan ian Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu, wawasan dan bimbingan terutama kepada penulis.

11. Kawan-kawan di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, terutama Agribisnis angkatan 2008 yang teleh menemani belajar dan berjuang selama ini. Kawan-kawan KAMAGRISTA, terutama Bid. Keprofesian, yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa.

12. Temen-temen bolang dan sahabat kecil (Elin, Hari, P ipi, Ema, Isni, Dhewa, Sidiq, Machalie, Hendra, Tahu, Ibe, Tata) yang telah memberikan semangat dan pengalaman yang tak terlupakan selama ini, love you all, saatnya kita berjuang di jalan kita masing-masing kawan, sukses buat kita semua.

13. Seseorang yang selalu ada dalam suka dan duka yang tak pernah lupa dalam doa, terimaksih atas segalanya.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, semoga selalu dalam lindungan dan karunia-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Pada akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Surakarta, Januari 2013

Penulis

vi

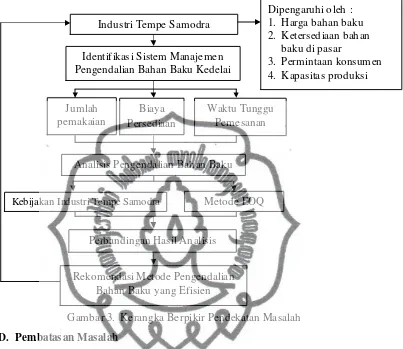

C. Kerangka Berpikir Pendekatan Masalah... 35

D. Pembatasan Masalah ... 38

E. Asumsi-asumsi ... 38

F. Defin isi Operasional dan Konsep Pengukuran Variabel ... 39

III.METODE PENELITIAN... 41

A. Metode Dasar Penelitian ... 41

A. Sejarah Perkembangan Perusahaan ... 49

B. Lokasi Perusahaan ... 50

vii

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 68

A. Hasil Analisis... 68

1. Persediaan Bahan Baku Kedelai Menurut Kebijakan Industri Tempe Samodra ... 68

a. Kebutuhan Bahan Baku Kedelai ... 68

b. Frekuensi Pemesanan Bahan Baku Kedelai ... 69

c. Biaya-biaya Persediaan Bahan Baku Kedelai ... 71

d. Total Biaya Persediaan Bahan Baku Kedelai... 75

e. Persediaan Pengaman (safety stock) ... 76

f. Waktu Tunggu (Lead Time) ... 76

g. Re Oder Point (ROP) ... 77

2. Persediaan Bahan Baku Kedelai Menurut Metode EOQ... 77

a. Jumlah Optimal Pemesanan, Frekuensi Pemesanan dan Total Biaya Persediaan yang Optimal menurut Metode Economic Order Quantity (EOQ)... 77

b. Waktu Tunggu (Lead Time) ... 79

c. Persediaan Pengaman (Safety Stock) ... 80

d. Re Oder Point (ROP) ... 81

3. Analisis Perbandingan Efisiensi Persediaan Bahan Baku Kedelai Menurut Kebijakan Industri Tempe Samodra dengan Metode EOQ ... 82

B. Pembahasan ... 87

1. Persediaan Bahan Baku Kedelai Menurut Kebijakan Industri Tempe Samodra ... 87

2. Persediaan Bahan Baku Kedelai Menurut Metode EOQ ... 91

3. Perbandingan Efisiensi Persediaan Bahan Baku Kedelai Menurut Kebijakan Industri Tempe Samodra dengan Metode EOQ ... 94

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ... 98

A. Kesimpulan ... 98

B. Saran... 98 DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

viii

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Tabel Halaman Tabel 1 Produksi Tanaman Pangan Indonesia Tahun 2007-2011

(Ton) 2

Tabel 2 Konsumsi dan Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Seminggu Menurut Jenis Makanan Kacang-kacangan dalam Sebulan

Penduduk Indonesia Tahun 2007-2010 4

Tabel 3 Kuantitas Pembelian dan Persediaan Bahan Baku Kedelai Berdasarkan Kondisi Aktual Industri Tempe Samodra

Tahun 2012 (Kg) 6

Tabel 4 Komposisi Kimia Biji Kedelai Kering per 100 gram 17 Tabel 5 Komponen Kimia Tempe Kedelai (per 100 gr) 18 Tabel 6 Banyaknya Kelompok Usaha dan Jumlah Unit Usaha

Berdasarkan Jenis Industri Hasil Pertan ian dan Kehutanan

di Kota Surakarta Tahun 2010 42

Tabel 7 Perbedaan Kedelai Lokal dan Kedelai Impor 51 Tabel 8 Tampilan, Ukuran, Harga, dan Pelanggan Tempe Samodra 61 Tabel 9 Total Penggunaan Bahan Baku Kedelai Kuning Impor

pada Periode Produksi 2009-2011 68

Tabel 10 Frekuensi Pemesanan dan Total Pemesanan Bahan Baku Kedelai Kuning Impor Industri Tempe Samodra Periode

Produksi Tahun 2009-2011 70

Tabel 11 Biaya Pemesanan Kedelai Kuning Impor (Rp) per kg

Tahun 2009-2011 71

Tabel 12 Biaya Penyimpanan Kedelai Kuning Impor (Rp) per kg

Tahun 2009-2011 74

Tabel 13 Total Biaya Persediaan Kedelai Kuning Impor (Rp) Tahun

2009-2011 75

Tabel 14 Jumlah Penggunaan (R), Biaya Pemesanan per Pemesanan (S) dan Biaya Penyimpanan per Kg (C), Bahan Baku

ix

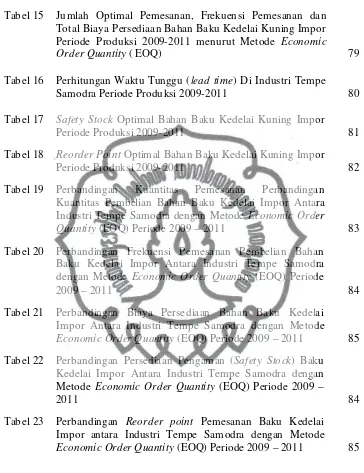

Tabel 15 Jumlah Optimal Pemesanan, Frekuensi Pemesanan dan Total Biaya Persediaan Bahan Baku Kedelai Kuning Impor Periode Produksi 2009-2011 menurut Metode Economic

Order Quantity ( EOQ) 79

Tabel 16 Perhitungan Waktu Tunggu (lead time) Di Industri Tempe

Samodra Periode Produksi 2009-2011 80

Tabel 17 Safety Stock Optimal Bahan Baku Kedelai Kuning Impor

Periode Produksi 2009-2011 81

Tabel 18 Reorder Point Optimal Bahan Baku Kedelai Kuning Impor

Periode Produksi 2009-2011 82

Tabel 19 Perbandingan Kuantitas Pemesanan Perbandingan Kuantitas Pembelian Bahan Baku Kedelai Impor Antara Industri Tempe Samodra dengan Metode Economic Order

Quantity (EOQ) Periode 2009 – 2011 83 Tabel 20 Perbandingan Frekuensi Pemesanan Pembelian Bahan

Baku Kedelai Impor Antara Industri Tempe Samodra dengan Metode Economic Order Quantity (EOQ) Periode

2009 – 2011 84

Tabel 21 Perbandingan Biaya Persediaan Bahan Baku Kedelai Impor Antara Industri Tempe Samodra dengan Metode

Economic Order Quantity (EOQ) Periode 2009 – 2011 85 Tabel 22 Perbandingan Persediaan Pengaman (Safety Stock) Baku

Kedelai Impor Antara Industri Tempe Samodra dengan Metode Economic Order Quantity (EOQ) Periode 2009 –

2011 84

Tabel 23 Perbandingan Reorder point Pemesanan Baku Kedelai Impor antara Industri Tempe Samodra dengan Metode

Economic Order Quantity (EOQ) Periode 2009 – 2011 85

x

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Gambar Halaman

Gambar 1. Biaya Total sebagai Fungsi Jumlah Pesanan ... 33

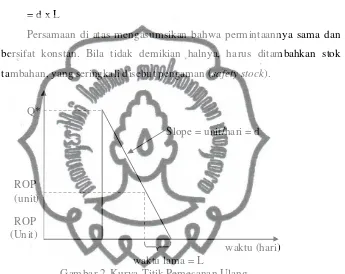

Gambar 2. Kurva Titik Pemesanan Ulang ... 35

Gambar 3. Kerangka Berpikir Pendekatan Masalah ... 38

Gambar 4. Alur Pembuatan Tempe di Industri Tempe Samodra ... 59

Gambar 5. Tempe dari Industri Tempe Samodra ... 65

Gambar 6. Tempe dari industri yang lain ... 65

xi RINGKASAN

DWI YUNIARTI. H0808089. ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN BAKU KEDELAI DI INDUSTRI PENGOLAHAN TEMPE SAMODRA KOTA SURAKARTA. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Di bawah bimbingan Erlyna Wida Riptanti, SP, MP dan Setyowati, SP, MP.

Tempe Samodra merupakan industri olahan makanan yang bergerak dalam pengolahan kedelai di Mojosongo Kota Surakarta. Industri tempe samodra berdiri sejak tahun 1985. Kuantitas pembelian dan persediaan bahan baku kedelai di industri tempe samodra cenderung tidak tetap, ada resiko kenaikan harga bahan baku impor. Hal inilah yang perlu diperhatikan dalam industri tempe terutama tempe samodra agar diperoleh efisiensi biaya dalam pembelian dan penyimpanan bahan baku kedelai impor.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan persediaan kedelai impor di industri tempe samodra dengan metode Economic Order Quantity (EOQ). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui sistem pengadaan bahan baku dan kebijakan pengendalian bahan baku kedelai di industri tempe samodra, (2) total biaya persediaan kedelai, (3) tingkat persediaan pengaman (safety stock), (4) waktu tunggu (leadtime), (5) titik pemesanan kembali (reorder point), dan (6) untuk mengetahui tingkat efisiensi persedaan bahan baku kedelai di Industri Tempe Samodra. metode peelitian yang digunakan adalah d iskriptif dengan teknik penelitian studi kasus. Pengambilan lokasi penelitian secara purposive. Metode analisis data yang digunakan antara lain (1) metode EOQ, (2) total biaya persediaan (3) Safety stock, (4) Leadtime, (5) Reorder point.

Hasil penelitan menunjukkan bahwa (1) sistem pengadaan bahan baku dan pengendalian bahan baku di industri tempe samodra belum ada suatu kebijakan dengan perhitungan metode tertentu, dengan total persediaan kedelai impor sebesar 246.545 kg; 267.705 kg dan 232.280 kg. (2) Total biaya persediaan bahan baku kedelai di industri tempe samodra tahun 2009-2011 dengan perhitungan EOQ secara berurutan sebesar Rp 1.390.131.964,51; Rp 2.157.352.363,25, dan Rp 1.928.468.460,45. (3) jumlah persediaan pengaman bahan baku kedelai impor menurut metode EOQ tahun 2009-2011 sebesar 5.790,08 kg. (4) waktu tunggu bahan baku setelah pemesanan yang menguntungkan yaitu 1-2 hari. (5) tingkat pemesanan kembali bahan baku kedelai impor tahun 2009-2011 secara berurutan sebesar 7.399,37 kg; 5.640,74 kg dan 4.334,5 kg. (6) Kebijakan industri tempe samodra dalam mengelola persediaan bahan baku kedelai pada periode produksi 2009-2011 sudah efisien.

xii

Tempe Samodra is a food processing industries that moves in the processing of soybean in Mojosongo . Tempe Samodra industry established since 1985. Quantity purchasing and inventories of raw materials soybean in the tempe Samodra industry likely not fixed, there is a risk of imported raw material price increases. This is what needs to be considered in the tempe industry, especially Tempe Samodra, in order to obtain cost efficiencies in the purchase and storage of raw materials imported soybean.

This study aimed to compare the inventory policies of imported soybean tempe Samodra industry using Economic Order Quantity (EOQ) method. The objectives in this study were (1) to know the system of raw materials procurement and control policies in the industry of raw materials soybean tempe Samodra, (2) total cost of soybean inventories, (3) the level of safety stock, (4) leadtime , (5) reorder point, and (6) to determine the level of efficiency in the supply of soybean raw materials on Tempe Samodra industry. The research method used is descriptive with a case study research techniques. Taking a purposive research location. Data analysis methods used include (1) EOQ method, (2) Total Cost of Inventory (3) Safety stock, (4) Leadtime, (5) Reorder point.

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perindustrian merupakan sektor yang cukup diandalkan dalam perekonomian Indonesia, terutama dari sektor industri pengolahan hasil pertanian (Kurniawan,2008). Hal tersebut menjadikan industri pengolahan hasil produk pertanian sangat berperan dalam pertumbuhan perekonomian, karena sektor pertanian masih menjadi penghasilan utama sebagian besar masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat agraris. Sektor perindustrian tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan dari sektor produksi pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat mencukupi kebutuhan industri dari hasil pertanian dalam negeri.

Pembangunan pertanian di Indonesia dipahami bukan hanya terkait dengan posisi pertanian sebagai sektor ekonomi, namun terkait langsung dengan politik pembangunan pangan di Indonesia yang cenderung bias produksi, terkadang bias dalam hal penyediaan. Pembangunan ketahanan pangan bukan hanya terkait dengan fase produksi, namun lebih dari itu adalah dimensi akses dan keterjangkauan. Oleh karena itu deklarasi “food is fundamental human right” and “proverty is the prime cause of food

insecurity”. Pemahaman yang terakhir inilah yang sering dikesampingkan, sehingga banyak negara yang memimpikan swasembada tidak mampu mempertahan kan dan gangguan kerawanan pangan selalu saja muncul di tempat, saat dan keadaan yang berbeda-beda. Meskipun klaim surplus produksi selalu didengungkan pada saat yang bersamaan. Seperti inilah situasi dan salah satu penyebabnya adalah kaitan pokok pertanian bukan soal menghasilkan pangan tetapi membangun taraf kehidupan merupakan suatu dimensi yang terlupakan (Soetrisno, 2010).

Menurut Soetrisno (2010), ketersediaan pangan (hewani dan nabati) di Indonesia secara agregat lebih dari cukup. Hal ini tercerm in dari ketersediaan energi 3.035 kkal/kapita/hari, dan protein 80,33 gram/kap ita perhari. Ketersediaan pangan ini melampaui rekomendasi Widyakarya Nasional

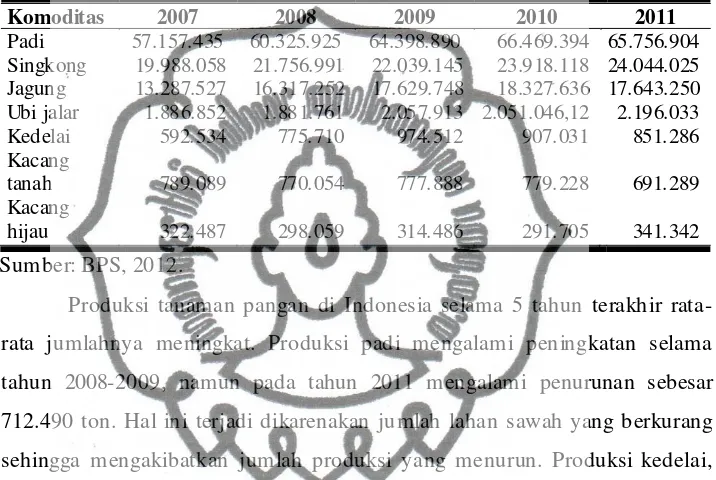

Pangan dan Gizi VIII: kecukupan konsumen energi 2.000 kkal/kapita/hari dan protein 52 gr/kapita/hari. Ketersediaan pangan ini cukup untuk menghidupi warga Indonesia. Ketersediaan pangan ini terjadi seiring dengan membaiknya kinerja sejumlah pangan domestik. Ketersediaan produksi tanaman pangan di Indonesia dalam lima tahun terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Produksi Tanaman Pangan Indonesia Tahun 2007-2011 (Ton)

Komoditas 2007 2008 2009 2010 2011

Padi 57.157.435 60.325.925 64.398.890 66.469.394 65.756.904 Singkong 19.988.058 21.756.991 22.039.145 23.918.118 24.044.025 Jagung 13.287.527 16.317.252 17.629.748 18.327.636 17.643.250 Ubi jalar 1.886.852 1.881.761 2.057.913 2.051.046,12 2.196.033

Kedelai 592.534 775.710 974.512 907.031 851.286

Kacang

tanah 789.089 770.054 777.888 779.228 691.289

Kacang

hijau 322.487 298.059 314.486 291.705 341.342

Sumber: BPS, 2012.

Produksi tanaman pangan di Indonesia selama 5 tahun terakhir rata-rata jumlahnya meningkat. Produksi padi mengalam i peningkatan selama tahun 2008-2009, namun pada tahun 2011 mengalam i penurunan sebesar 712.490 ton. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah lahan sawah yang berkurang sehingga mengakibatkan jumlah produksi yang menurun. Produksi kedelai, kacang tanah dan jagung di Indonesia juga mengalami penurunan pada tahun 2011. Keadaan yang sama juga terjadi pada lahan kedelai yang mengalami menurunan jumlah luas lahan. Namun, produksi singkong dan kacang hijau selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pen ingkatan jumlah produksi bahan pangan diduga perubahan permintaan yang tinggi d i masyarakat.

tempe. Biji kedelai di Indonesia merupakan bahan baku utama untuk pembuatan tempe, tahu, taoco, kecap dan susu kedelai. Menurut Balitbang Pertanian (2004), kedelai banyak dibutuhkan oleh industri tahu, tempe dan produk olahan lainnya. Untuk mengidentifikasi preferensi dan respon industri kedelai terhadap varietas unggul telah dilakukan di sentra produksi olahan kedelai di Jawa Barat dan DIY. Hasil penelitian menunjukan varietas kedelai yang diinginkan oleh industri tahu dan tempe adalah yang berwarna kuning, berbiji sedang dan besar serta berkulit tip is. Sehingga memudahkan dalam proses produksi dan banyak disukai oleh konsumen.

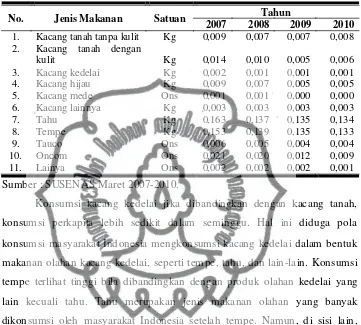

Konsumsi kedelai oleh masyarakat Indonesia dipastikan akan terus meningkat setiap tahunnya mengingat beberapa pertimbangan seperti bertambahnya populasi penduduk, peningkatan pendapatan per kapita, kesadaran masyarakat akan gizi makanan. Dibandingkan protein hewani, maka protein asal kedelai adalah murah dan terjangkau oleh kebanyakan masyarakat. Hal in i mengacu pada Pola Pangan Harapan (PPH) 2000 konsumsi kacang-kacangan masyarakat dinaikkan menjadi 35,88 gram per hari per kapita dibandingkan 13,00 gram per hari per kapita di tahun 1987 seperti yang juga dianjurkan oleh FAO. Kedelai merupakan sumber protein rendah kolesterol sehingga bisa menjadi pilihan alternatif yang terandalkan di tengah merebaknya kekhawatiran akan kolesterol. Kedelai diketahui mempunyai pengaruh yang positip untuk pencegahan beberapa penyakit tertentu seperti jantung koroner dan kanker. Karena kedelai mengandung senyawa phenolik dan asam lemak tak jenuh yang keduanya berguna untuk menghalangi timbulnya senyawa nitrosamin yang menyebabkan kanker. Kedelai juga mengandung senyawa lecithin yang bermanfaat menghancurkan timbunan lemak dalam tubuh. Penduduk Indonesia mengkonsumsi kacang kedelai dalam bentuk olahan, seperti tempe dan tahu. Namun, belum banyak masyarakat yang mengkonsumsi kacang kedelai. Hal ini terlihat pada Tabel 2 tingkat konsumsi dan pengeluaran rata-rata masyarakat Indonesia perkapita dalam seminggu pada Tahun 2007-2010 menurut jenis makanan kacang-kacangan.

Tabel 2. Konsumsi dan Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Seminggu Menurut Jenis Makanan Kacang-kacangan dalam Sebulan Penduduk Indonesia Tahun 2007-2010

Konsumsi kacang kedelai jika dibandingkan dengan kacang tanah, konsumsi perkapita lebih sedikit dalam seminggu. Hal ini diduga pola konsumsi masyarakat Indonesia mengkonsumsi kacang kedelai dalam bentuk makanan olahan kacang kedelai, seperti tempe, tahu, dan lain-lain. Konsumsi tempe terlihat tinggi bila dibandingkan dengan produk olahan kedelai yang lain kecuali tahu. Tahu merupakan jenis makanan olahan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia setelah tempe. Namun, di sisi lain, produk olahan kedelai yang sering kita makan sebagian besar bahan bakunya berasal dari luar negeri. Kebutuhan kedelai di Indonesia 40 % dipenuhi oleh produksi dalam negeri, dan 60% dipenuhi oleh impor.

Peningkatan kebutuhan akan kedelai pada industri olahan makanan dan konsumsi masyarakat terhadap olahan kedelai, mendorong industri pengolahan kedelai terutama industri tempe untuk meningkatkan jumlah produksi. Pen ingkatan jumlah produksi in i memerlukan perhatian yang banyak dari industri tempe, mulai dari manajemen sistem pengadaan bahan baku, manajemen sistem produksi dan manajemen persediaan bahan baku tempe.

pada waktunya dan di lain pihak investasi persediaan bahan baku dapat ditekan secara optimal. Pengendalian tingkat persediaan bertujuan mencapai efisiensi dan efektivitas optimal dalam penyediaan bahan baku. Dalam pengadaan dan penyimpanan bahan baku diperlukan biaya besar, baik untuk perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Biaya penyimpanan setiap tahun umumnya mencapai 20 % sampai 40 % dari harga barang (Indrajit, 2003). Oleh karena itu perlu d itempuh strategi atau manajemen tertentu yang bertujuan menjaga agar tingkat persediaan barang dapat ditekan seminimal mungkin, namun disisi lain harus diusahakan agar penjualan dan operasi perusahaan tidak terganggu.

Industri tempe samodra merupakan industri olahan makanan yang bergerak dalam pengolahan kedelai di Mojosongo Kota Surakarta. Industri tempe samodra berdiri sejak Tahun 1985. Industri tempe samodra yang sudah cukup lama berkiprah di persaingan produk tempe. Pada awalnya, Industri tempe samodra merupakan perusahaan keluarga dan didirikan oleh Keluarga Ari Gunanto yang merupakan salah satu dari kelompok industri tempe yang menerapkan sistem standar kualitas produk. Sehingga kebersihan air dan kedelai yang digunakan sangat diperhatikan untuk menjaga kualitas tempe yang dihasilkan. Industri tempe samodra bukan merupakan industri tempe yang berdiri pertama kali di Indonesia dan industri tempe samodra memang bukan perusahaan yang terbesar di industri ini, tetapi masyarakat sekitar Kecamatan Mojosongo mengakui bahwa industri tempe samodra mempunyai produk yang berkualitas sehingga pelanggan setia membeli produknya. Ciri khas dari industri ini adalah mengkhususkan usahanya dalam mengolah kedelai asli menjadi produk tempe yang mempunyai kemasan menarik. Sehingga kekhasan inilah yang menjadi karakter yang kuat melekat pada pelanggan industri tempe samodra. Apabila dibandingkan dengan industri yang lainnya yang mengolah kedelai menjadi produk tempe dan tahu, serta ada juga yang mencampurkan bahan selain kedelai kedalam produk tempe yang diproduksi.

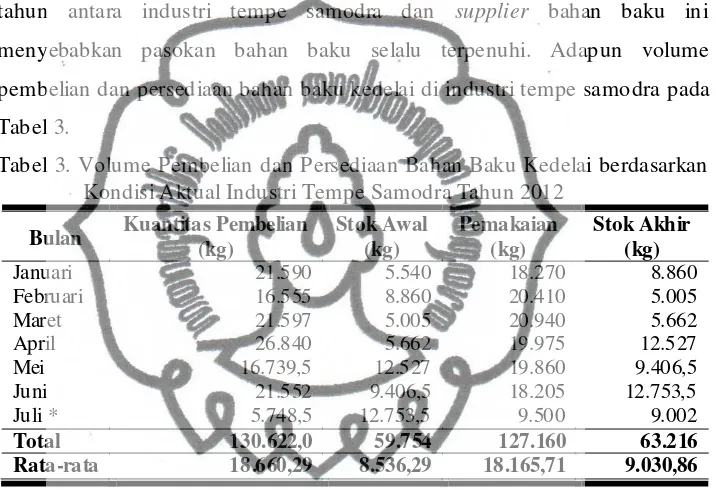

Untuk mencukupi permintaan pelanggannya, industri tempe samodra mempunyai satu supplier yang setia dalam memenuhi penyediaan bahan bakunya. Bahan baku yang digunakan untuk membuat tempe, pihak industri tempe samodra menggunakan kedelai kuning impor dari Amerika. Bahan baku kedelai kuning impor dari Amerika ini didapatkan dari supplier di Pasar Legi Surakarta. Sistem kepercayaan yang sudah terbangun selama kurang lebih 20 tahun antara industri tempe samodra dan supplier bahan baku ini menyebabkan pasokan bahan baku selalu terpenuhi. Adapun volume pembelian dan persediaan bahan baku kedelai di industri tempe samodra pada Tabel 3.

Tabel 3. Volume Pembelian dan Persediaan Bahan Baku Kedelai berdasarkan Kondisi Aktual Industri Tempe Samodra Tahun 2012

Bulan Kuantitas Pembelian

Rata-rata 18.660,29 8.536,29 18.165,71 9.030,86

Sumber : Data Perusahaan, 2012. (diolah) Keterangan : * = angka 17 hari pertama

B. Rumusan Masalah

Industri tempe merupakan salah satu subsistem agribisnis dalam bidang pengolahan hasil pertanian. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2010, industri tempe samodra merupakan salah satu industri tempe diantara 102 unit usaha yang tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta. Hal ini menyebabkan tingkat persaingan yang ketat dalam hal pemasaran, harga dan perolehan bahan baku.

Penyediaan bahan baku secara kontinyu merupakan harapan dan keinginan dari industri tempe samodra. Hal ini dilakukan untuk tetap bisa melakukan proses produksi yang berkelanjutan dan memenuhi permintaan dari konsumen. Banyaknya industri yang bergerak dibidang usaha tempe dan tahu selain industri tempe samodra, mengakibatkan adanya persaingan dalam pemenuhan bahan baku kedelai. Kebutuhan bahan baku pembuatan tempe dan tahu banyak dipasok dari negara lain dimana kedelai impor yang sulit untuk diprediksi jumlah dan harganya. Sehingga industri tempe samodra harus bisa berpikir cerdas untuk tetap bisa mendapatkan bahan baku dan menerima keuntungan serta bisa berbagi rejeki dengan pengusaha yang lain. Sehingga bisa berproduksi secara kontinyu dan tidak mengecewakan pelanggannya.

Industri tempe samodra belum mempunyai metode persediaan secara khusus. Pemenuhan kebutuhan bahan baku di industri tempe samodra disesuaikan dengan tingkat ketersediaan bahan baku di dalam gudang. Kebijakan perusahaan diperlukan untuk mengatur kebutuhan penyediaan bahan baku bagi produksinya. Persediaan selain bermanfaat untuk menjaga tingkat pelayanan juga memberikan konsekuensi terhadap biaya produksi. Tingkat pemesanan bahan baku yang tidak menentu setiap bulannya bisa menyebabkan tingkat biaya persediaan tinggi. Namun, apabila pemesanan yang terlalu sering dan keterlambatan pemesanan kembali akan menyebabkan terganggu dan terhambatnya proses produksi. Selama ini industri tempe samodra hanya mengatur pembelian dan pemesanan bahan baku secara sederhana. Industri tempe samodra harus mampu mengatur dan menghitung jumlah pemesanan bahan baku serta menentukan jadwal pemesanan yang tepat

untuk menyediakan bahan baku. Pengaturan jumlah bahan baku dan frekuensi pemesanan perlu dilakukan sehingga stok bahan baku dalam gudang tidak berlebihan yang berakibat pada biaya penyimpanan yang tinggi. Penentuan jumlah bahan baku yang minimun yang ada dalam gudang penyimpanan dan menentukan jadwal pemesanan untuk menyediakan bahan baku juga penting dilakukan oleh industri tempe samodra, sehingga pemesanan kembali dapat dilakukan dengan tepat. Dengan strategi tersebut, industri tempe samodra tidak mengalam i kekurangan bahan baku kedelai dan tidak menimbun bahan baku terlalu lama serta biaya persediaan bahan baku yang efisien dapat dilakukan.

Berdasarkan keadaan tersebut, perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai adanya suatu sistem yang dapat digunakan dalam mengendalikan persediaan bahan baku kedelai untuk kebutuhan produksi tempe bisa secara terus menerus, serta mampu membantu perusahaan dalam mengefisiensikan biaya dan tenaga yang ada sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang percuma. Permasalahan yang dapat diambil sesuai dengan uraian di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengendalian bahan baku kedelai di industri tempe samodra?

2. Berapa total biaya persediaan kedelai di industri tempe samodra?

3. Berapa tingkat persed iaan pengaman (safety stock) di industri tempe samodra

4. Berapa waktu tunggu (leadtime) bahan baku kedelai di industri tempe samodra?

5. Berapa titik pemesanan kembali (reorder point) terhadap bahan baku kedelai di industri tempe samodra?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian in i adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui sistem pengendalian bahan baku kedelai di industri tempe

samodra.

2. Mengetahui total b iaya persediaan kedelai di industri tempe samodra. 3. Mengetahui tingkat persediaan pengaman (safety stock) di industri tempe

samodra.

4. Mengetahui waktu tunggu (leadtime) bahan baku kedelai di industri tempe samodra.

5. Mengetahui titik pemesanan kembali (reorder point) terhadap bahan baku kedelai di industri tempe samodra.

6. Mengetahui persediaan bahan baku kedelai di industri tempe samodra sudah efisien atau belum.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan, di samping untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang, terutama dalam pengendalian bahan baku produksi.

3. Bagi pihak lain, semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi, wawasan, pengetahuan, dan referensi untuk penelitian yang sejenis serta sebagai bahan gambaran untuk melakukan pengembangan penelitian yang berkelanjutan.

10

II. LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Tanaman kedelai umumnya ditanam di lahan sawah setelah padi (Abdulrachman, 2000). Pemupukan yang berimbang pada kedelai disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan daya dukung lahan supaya produktivitasnya tinggi. Manshuri (2010) pernah melakukan penelitian mengenai pemupukan N, P, dan K pada tanaman kedelai di 21 lokasi yaitu Blitar 9 lokasi, Ponorogo 2 lokasi, dan Madiun 10 lokasi dengan menggunakan petak omisi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pedoman pemupukan N, P, dan K di lahan sawah pada tanaman kedelai disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, daya dukung lahan, dan target hasil yang ingin dicapai.

Adie dkk (2004) melakukan penanaman kedelai setelah 7 hari panen padi tanpa olah tanah. Penambahan pupuk dasar dengan 50 kg urea, 75 kg SP36, dan 75 kg KCl/ha seluruhnya diberikan pada saat tanam secara sebar. Dari hasil penelitian ini, secara keseluruhan kelima jen is galur kedelai ini mempunyai hasil dan adaptasi yang baik seperti varietas Wilis. Hanya galur B5F3W80-327-42-174 yang menunjukan adaptasi khusus di lahan sawah. Adie dkk menyarankan bahwa galur B4F3WH-177-382-109, B3F3KW-25-2-10, B4F5W80-177-081-4 yang dilepas kepasaran sebagai varietas unggul baru kedelai untuk lahan sawah. Purwaningrahayu (2004) melakukan penerapan teknologi budidaya basah pada tanaman kedelai d i lahan sawah. Hasilnya bobot kering total tanaman, jumlah polong isi, hasil biji, indeks panen, dan efisiensi penggunaan air lebih tinggi pada varietas berumur sedang dibanding varietas berumur genjah. Peningkatan hasil biji kedelai dengan penerapan teknologi budidaya basah berkisar antara 85-229% dan varietas Sinambung memberikan hasil tertinggi. Kedelai juga bisa ditanam di lahan kering masam di Lampung, Taufiq (2007) melakukan penelitian dengan penambahan takaran SP36 dari 100 kg menjadi 150 kg/ha bisa meningkatkan 12% dan meningkatkan pendapatan Rp 750.000/ha.

Harga jual kedelai yang tinggi dibandingkan dengan harga jual padi menyebabkan petani mencoba mengusahakannya di lahan garapan. Keputusan untuk menanam kedelai didasari oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kebijakan perubahan harga, input teknologi, upah tenaga kerja, dan suku bunga. Kebijakan harga akan berdampak pada penurunan tenaga kerja, produksi dan produktivitas kedelai, pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan dapat memdukung industri pegolahan kedelai, diversifikasi produk, ketahanan pangan dan swasembada kedelai dalam jangka panjang (Susetyanto, 2008).

Kedelai berbiji besar banyak digunakan untuk bahan pembuatan tempe. Adie dkk (2010) melakukan penelitian mengenai potensi hasil, stabilitas dan karakter agronomik galur harapan kedelai berbiji besar dan hasilnya galur K-25 dan K-27 memiliki ukuran biji besar, umur masak sedang (81-85 hari) sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kedelai berbiji besar, terutama untuk bahan baku industri tempe.

Setyowati (2009) pernah melakukan penelitian mengenai analisis usaha pembuatan tempe skala rumah tangga di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Penelitian ini menunjukan bahwa usaha pembuatan tempe kedelai menguntungkan bagi pelaku usahanya. Keuntungan yang diperoleh mencapai tingkat profitabilitas sebesar 31,03 %. Nilai efisiensi industri kedelai skala rumah tangga di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sebesar 1,31 dimana nilai ini menunjukan bahwa penerimaan yang akan diterima oleh palaku usaha sebesar 1,31 kali pengeluaran awal. Industri tempe skala rumah tangga memang cukup menjanjikan, namun tingkat resikonya tinggi. Setyowati menghitung batas bawah keuntungan dari industri tempe di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sebesar – Rp 4.850.848,10 sehingga jika industri tempe kedelai mengalam i kerugian, besar tanggungan yang diderita oleh pelaku industri tempe sebesar Rp 4.850.848,10 setiap bulannya.

Harga bahan baku kedelai bisa mempengaruhi jumlah produksi di industri tempe. Harga bahan baku kedelai dipengaruhi oleh panjangnya saluran pemasaran yang digunakan untuk menjual kedelai dari tangan patani sampai

diterma oleh konsumen akhir. Harga tinggi di tingkat konsumen belum tentu harga dari petani tinggi. Saluran pemasaran inilah yang membuat margin pemasaran menjadi tinggi. Keterpaduan pasar kedelai antara lokal (Pasar Pracimantoro Wonogiri) dan pasar acuan (Pasar Legi Surakarta) menjadi sangat penting dipahami, sehingga diketahui bagaimana keterpaduan antara pasar lokal dan pasar acuan. Dengan metode IMC (Index of Market Conection) dengan pendekatan model autoregressive lag, menghasilkan nilai yang menunjukan keterpaduan antara pasar lokal dan pasar acuan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nilai perhitungan menunjukan nilai IMC sebesar 3,8. Nilai ini menggambarkan bahwa keterpaduaan antara pasar local dan acuan rendah. Harga riil komoditas kedelai di Pasar Legi Surakarta pada periode sebelumnya bukan merupakan penentu dari harga riil di Pasar Pracimantoro Wonogiri. Hal ini menunjukan bahwa perubahan harga yang terjadi merupakan dampak dari perubahan penawaran dan permintaan yang ditramisikan secara efektif ke Pasar Pracimantoro Wonogiri. Keterpaduan jangka panjang juga rendah yang ditunjukan nilai koefisien b2 nya sebesar 0,008386 yang angkanya jauh dari angka 1. Data in i menunjukan bahwa penyebab keterpaduan pasar yang rendah disebabkan oleh struktur pasar yang tidak sempurna ditandai oleh tidak lancarnya arus informasi dan lokasi produsen yang jauh dengan pasar menjadikan petani enggan menjual hasil panennya langsung ke pasar sasaran.

luas areal tanam dengan laju 5,89 % daripada produktivitasnya yang hanya 1,12 % pertahun. Namun, karena pemerintah terfokus pada upaya peningkatan produksi padi maka perhatian pemerintah untuk produksi kedelai berkurang. Dalam periode 1984-1993 terjadi peningkatan produksi kedelai yang sangat tinggi juga. Hal ini terjadi sebagai respon peningkatan luas areal dan produktivitas. Pusat pertumbuhan kedelai tidak hanya di Jawa tetapi juga di Lampung dan Sulawesi Selatan. Peningkatan produksi yang konsisten tersebut sebagai akibat adanya kebijaksanaan pemerintah dalam mengendalikan impor kedelai sehingga harga kedelai dalam negeri tetap memberikan insentif bagi petani kedelai. Namun, pada tahun 1990-1998 produksi menurun dengan nilai -5,4 % pertahun dan menurun semakin tajam sebesar 6,62 % pertahun pada tahun 1998-2006. Penurunan produksi ini disebabkan oleh tajamnya penurunan luas areal panen, meskipun produktivitasnya meningkat rata-rata 0,84 % pertahun. Hal ini mencerminkan bahwa satu pihak kemajuan teknologi meningkatkan produktivitas namun di pihak lainnya tidak ada insentif maka menurunkan minat petani menaman kedelai. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan impor semakin pesat, harga pangan menurun, produksi tidak membaik, dan insentif usaha tani khususnya pangan semakin merosot. Globalisisasi perdagangan pangan dan lemahnya pelaksanaan kebijakan stabilitas pangan dalam negeri berdampak terhadap perkembangan harga kedelai dalam negeri. Globalisasi yang tidak menguntungkan terhadap perkembangan produksi dan harga kedelai di pasar dunia pada akhirnya berdampak negatif terhadap daya saing komoditas kedelai di Indonesia.

Metode analisis yang digunakan untuk menghitung persediaan bahan baku adalah model EOQ. Seperti yang digunakan dalam penelitian Tunjung Tahun 2010 yang dilakukan pada perhitungan analisis persediaan bahan baku kedelai hitam pada perusahaan kecap PT Lombok Gandaria Food I ndustry Karanganyar. Dari perhitungan analisis, hasil yang didapatkan peengendalian bahan baku kedelai di PT Lombok Gandaria Food Industry Karanganyar belum efisien. Karena dari hasil perhitungan kabijakan persediaan bahan baku di PT Lombok Gandaria Food Industry Karanganyar lebih besar dari

perhitungan dengan metode EOQ. Perhitungan EOQ ini dapat menentukan kuantitas dan frekeunsi pemesanan bahan baku kedelai yang optimal seh ingga biaya persediaan bahan baku dapat lebih efisien.

terdapat penghematan total biaya persediaan yaitu sebesar Rp750.876,84. Pengengedalian bahan baku penting bagi setiap usaha bisnis. Tujuan pengendalian bahan baku dengan menggunakan metode EOQ adalah untuk mengetahui kuantitas optimal dalam setiap kali pembelian bahan baku, titik yang menunjukan waktunya untuk mengadakan pemesanan kembali (ROP), persediaan maksimum (Maximum Inventory), dan total biaya persediaan bahan baku (Total Inventory Cost) untuk menghindari resiko kehabisan dan juga kelebihan bahan baku sehingga dapat meminimalisasi biaya bahan baku perusahaan.

B. Tinjauan Pustaka 1. Kedelai

a. Pengertian dan habitatnya

Kedelai termasuk fam ily leguminosae (kacang-kacangan). Klasifikasi lengkapnya menurut Cahyadi (2006) sebagai berikut : Nama ilmiah : Glycine max (L) Merill

Species : Max Genus : Glycine

Sub family : Papilionoideae Family : Leguminosae Ordo : Polypetales

Menurut Muchtadi (2010), tanaman kedelai merupakan tanaman asli dari Asia Timur dan telah d ibudidayakan di China sejak 5000 tahun yang lalu. Pada awalnya kedelai ditanam untuk memberikan hara nitrogen pada tanah, sebagai rotasi tanaman. Tanaman kedelai ditanam di Indonesia khususnya di Jawa dan Bali sejak tahun 1750 sebagai tanamn yang penting disamping tanaman padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.

Tanaman kedelai dapat tumbuh dengan baik pada tanah subur dengan pengairan yang baik, yang dikehendaki yaitu adanya curah hujan sekitar 400 mm sekitar 3-4 bulan musim pertanamannya, tahan pada kekeringan yang moderat kecuali pada masa pembungaan dan

pembuahan. Pertumbuhan yang baik pada lahan di bawah ketinggian 1.000 m di atas permukaan laut (Cahyadi, 2006).

b. Jenis

Menurut Muchtadi (2010), jenis kedelai ada banyak, misalnya kedelai hitam dan coklat, tetapi yang banyak diproduksi adalah kedelai kuning. Cahyadi (2006) menyebutkan jenis kedelai dibedakan menajdi 4 macam, yaitu kedelai kuning, kedelai hijau, kedelai hitam, dan kedelai coklat. Kedelai kuning adalah kedelai yang bijinya berwarna kuning atau putih atau hijau yang apabila dipotong melintang memperlihatkan warna kuning pada irisan kepingnya. Kedelai hijau adalah kedelai yang kulit bijinya berwarna hijau yang apabila dipotong melintang memperlihatkan warna hijau pada irisan kepingnya. Kedelai hitam adalah kedelai yang bijinya berwarna hitam. Kedelai hitam in ilah yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kecap. Kedelai cokelat adalah kedelai yang kulit bijinya berwarna coklat.

c. Kandungan Gizi dan manfaat

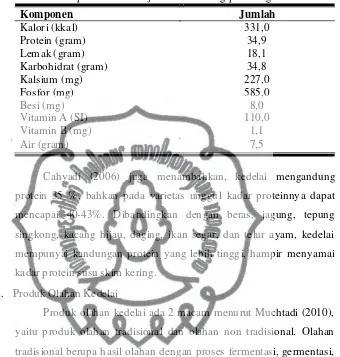

Tabel 4. Komposisi Kimia Biji Kedelai Kering per 100 gram

Cahyadi (2006) juga menambahkan, kedelai mengandung protein 35 %, bahkan pada varietas unggul kadar proteinnya dapat mencapai 40-43%. Dibandingkan dengan beras, jagung, tepung singkong, kacang hijau, daging, ikan segar, dan telur ayam, kedelai mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi, hampir menyamai kadar protein susu skim kering.

d. Produk Olahan Kedelai

Produk olahan kedelai ada 2 macam menurut Muchtadi (2010), yaitu produk olahan tradisional dan olahan non tradisional. Olahan tradisional berupa hasil olahan dengan proses fermentasi, germentasi, dan non fermentasi. Proses fermentasi menhasilkan produk tempe, tauco, kecap, miso (Jepang), dan natto (Jepang). Proses germentasi menghasilkan tauge kedelai. Dan proses non fermentasi menghasilkan tahu, susu kedelai, kembang tahu (yuba) dan tepung kedelai. Olahan non tradisional menggunakan proses ekstraksi heksan yang banyak dilakukan di Negara maju, seperti di Amerika Serikat ditujukan untuk memperoleh minyak kedelai dan bungkil kedelai rendah lemak. 2. Tempe

Tempe adalah makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi kapang golongan Rhizopus. Pembuatan tempe membutuhkan bahan baku kedelai. Melalui proses fermentasi, komponen-komponen nutrisi yang kompleks pada kedelai dicerna oleh kapang dengan rekasi enzimatis dan

dihasilkan senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Sehingga kedelai yang dibuat tempe rasanya lebih enak dan nutrisinya lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan dengan kedelai yang dimakan tanpa fermentasi. Tempe merupakan makanan tradisional yang berpotensi sebagai makanan fungsional. Tempe juga merupakan makanan sehari-hari sebagai pengganti ikan dan daging, tempe digunakan sebagai makanan selingan pada waktu-waktu tertentu dalam bentuk tempe goreng dan dan kripik tempe (Cahyadi, 2006).

Tempe hasil fermentasi mem punyai komposisi kimia yang bermanfaat bagi kesehatan manusia menurut pendapat Muchtadi, 2010. Komposisi kimia dalam tempe kedelai dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Komponen Kimia Tempe Kedelai (per 100 gr)

Komponen Jumlah Mineral Jumlah Vitamin Jumlah

Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi. Tanpa bahan baku suatu industri tidak dapat menghasilkan output produksinya. Pengertian Bahan baku (raw material) dalam staffsite.gunadarma.ac.id adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk dimana bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya (atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang).

dihasilkan oleh perusahaan pabrik tersebut. Bahan baku merupakan salah satu unsur penting dalam proses produksi, dengan tersedianya bahan baku dalam jumlah dan waktu yang tepat akan memperlancar proses produksi dalam perusahaan, sehingga diharapkan dengan lancarnya proses produksi tersebut dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen baik jumlah dan waktunya, sebaliknya jika proses produksi kurang lancar akan dapat menghasilkan produk yang kurang memuaskan konsumen dan konsumen sendiri akan berpindah ke produsen lain, apabila ini terjadi maka perusahaan akan kehilangan konsumennya, volume penjualan akan turun dan laba yang diraih akan berkurang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan tersedianya bahan baku dengan jumlah dan waktu yang tepat akan dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang memiliki penguasaan atas produksi bahan baku sendiri lebih menjamin ketersediaan bahan baku dibandingkan bila pengadaan bahan baku tersebut dilakukan melalui pembelian (Gaspersz, 2002).

4. Persediaan Bahan Baku

Sediaan merupakan sumber daya ekonomi yang perlu disediakan dan disimpan untuk menunjang penyelesaian pengerjaan suatu produk (Haming, 2007). Sumber daya ekonomi tersebut dapat berupa kapasitas produksi, tenaga kerja, tenaga ah li, modal kerja, waktu yang tersedia, dan bahan baku serta bahan penolong. Namun demikian, sediaan yang sering dikaji dibatasi pada material, bahan baku, produk sedang dalam proses pengerjaan, dan barang jadi. Dengan demikian persediaan (inventory) adalah dumber daya ekonomi fisik yang perlu diadakan dan dipelihara untuk menunjang kelancaran produksi, meliputi bahan baku (raw material), produk jadi (finish product), komponen rakitan (component), bahan pembantu (substance material) dan barang sedang dalam pengerjaan (working in process inventory).

Persediaan merupakan aktiva yang meliputi barang-barang m ilik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha, atau

persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun bahan baku yang masih menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi (Assauri, 2004). Persediaan yang diadakan perusahaan dapat dalam bentuk bahan mentah (bahan baku/raw material), barang setengah jadi (work in process), dan barang jadi (finished goods) (Prawirosentono, 1997).

Menurut Barry Render dan Jay Haizer (2001), macam persediaan berdasarkan jenis barang dalam urutan pengerjaannya, dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu :

a. Persediaan bahan mentah/ bahan baku (raw material inventory) yaitu persediaan barang-barang yang akan digunakan dalam proses produksi. Bahan baku ini didapatkan langsung dari alam atau dari perusahaan dimana bahan baku tersebut dibeli.

b. Persediaan barang dalam proses/barang setengah jadi yaitu persediaan barang-barang yang keluar dari tiap bagian suatu pabrik tetapi masih perlu diproses lebih lanjut sehingga menjadi barang jadi.

c. Persediaan MRO (maintenance, repair and operation)

Persediaan yang khusus untuk pelengkap pemeliharaan atau perbaikan atau operasi.

Pengadaan sediaan pada umumnya ditujukan untuk memenuhi tujuan berikut :

dibutuhkan untuk melaksanakan produksi yang ekonomis tersebut. Apabila bahan yang dialokasikan tidak selesai d iproses dalam waktu yang telah ditentukan maka akan tercipta persediaan atas produk yang sedang dalam pengerjaan.

b. Untuk memenuhi tingkat permintaan yang bervariasi. Apabila volume permintaan dapat diketahui dengan hasil pasti maka perusahaan memiliki peluang untuk menentukan volume produksi yang persis sama dengan voume permintaan tersebut. Sejalan dengan itu, perusahaan tidak perlu menyediakan persediaan pengaman (safety stock) yang diperlukan untuk menjawab fluktuasi permintaan. Akan tetapi di dunia nyata, volume permintaan tidak dapat ditentukan secara pasti. Volume permintaan dapat saa melebihi perkiraaan karena keberhasilan dalam aktifitas promosi penjualan. Sebaliknya, volume permintaan dapat pula kurang dari yang d iramalkan karena adanyatekanan persaingan yang ketat, rendahnya daya beli masyarakat atau pengaruh factor musiman. Sehubungan dengan itu, volume permintaan tersebut, perusahaan perlu mempersiapkan persediaan pengaman.

c. Untuk menerima manfaat ekonomi atas pemesanan bahan dalam jumlah tertentu. Apabila dilakukan pemesanan material dalam jumlah tertentu, biasanya perusahaan pemasok akan memberikan potongan harga (quantity discount). Di samping itu, frekuensi pemesanan juga akan berkurang. Dengan demikian, biaya pemesanan (ordering cost), termasuk biaya pengiriman sediaan, menjadi berkurang.

d. Untuk menyediakan suatu perlindungan terhadap variasi dalam waktu penyerahan variasi waktu penyerahan bahan baku. Penyerahan bahan baku oleh pemasok kepada perusahaan memiliki kemungkinan untuk tertunda karena berbagai penyebab. Penyebabnya bisa berua pemogokan pada perusahaan pemasok, pada perusahaan pengangkutan, atau oleh buruh pelabuhan. Mungkin pula terjadi permintaan jaminan yang disampaikan ditolak oleh pemasok karena

berbagai alasan, kapasitas alat angkutan yang tersedia tidak cukup, dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, untuk maksud memberikan perlindungan kepada sistem produksi, perusahaan perlu mempersiapkan sediaan pengaman (safety stock) yang cukup, guna mengantisipasi kekekurangan sediaan karena faktor lead time ynag dimaksud.

e. Untuk menunjang fleksibelitas penjadwalan produksi. Sehubungan dengan adanya gejala fluktuatif atas permintaan pasar maka perusahaan perlu pula mengatur penjadwalan produksi yang bervariasi. Volume permintaan pasar yang berfluktuasi perlu diantisipasi dengan volume keluaran yang juga bervariasi. Variasi volume produksi dapat pula mempengaruhi penggunaan kapasitas, khususnya jumlah shift buruh yang harus dipekerjakan untuk menunjang rencana produksi tersebut. Selain itu, berpengaruh juga terhadap jumlah bahan baku dan bahan pembantu yang harus disediakan o leh perusahaan. Untuk menunjang terwujudnya fleksibelitas dalam penjadwalan produksi, manajemen perlu mengatur jumlah persediaan bahan yang perlu dipelihara setiap saat.

(Haming, 2007)

Fungsi utama persediaan disebutkan dalam ocw.usu.ac.id yaitu sebagai penyangga, penghubung antar proses produksi dan distribusi untuk memperoleh efisiensi. Fungsi lain persediaan yaitu sebagai stabilisator harga terhadap fluktuasi permintaan. Lebih spesifik, persediaan dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya sebagai berikut :

a. Persediaan dalam Lot Size

b. Persediaan cadangan

Pengendalian persediaan timbul berkenaan dengan ketidakpastian. Peramalan permintaan konsumen biasanya disertai kesalahan peramalan. Waktu siklus produksi (lead time) mungkin lebih dalam dari yang diprediksi. Jumlah produksi yang ditolak (reject) hanya bisa diprediksi dalam proses. Persediaan cadangan mengamankan kegagalan mencapai permintaan konsumen atau memenuhi kebutuhan manufaktur tepat pada waktunya.

c. Persediaan antisipasi

Persediaan dapat timbul mengantisipasi terjadinya penuruan persediaan (supply) dan kenaikan permintaan (demand) atau kenaikan harga. Untuk menjaga kontinuitas pengiriman produk ke konsumen, suatu perusahan dapat memelihara persediaan dalam rangka liburan tenaga kerja atau antisipasi terjadinya pemogokan tenaga kerja.

d. Persediaan pipeline

Sistem persediaan dapat diibaratkan sebagai sekumpulan tempat (stock point) dengan aliran diantara tempat persediaan tersebut. Pengendalian persediaan terdiri dari pengendalian aliran persediaan dan jumlah persediaan akan terakumulasi ditempat persediaan. Jika aliran melibatkan perubahan fisik produk, seperti perlakuan panas atau perakitan beberapa komponen, persediaan dalam aliran tersebut persediaan setengah jadi (work in process). Jika suatu produk idak dapat berubah secara fisik tetapi dipindahkan dari suatu tempat penyimpanan ke tempat penyimpanan lain, persediaan disebut persediaan transportasi. Jumlah dari persediaan setengah jadi dan persediaan transportasi disebut persediaan pipeline. Persediaan pipeline. Persediaan pipeline merupakan total investasi perubahan dan harus dikendalikan.

e. Persediaan Lebih

Yaitu persediaan yang tidak dapat digunakan karena kelebihan atau kerusakan fisik yang terjadi.

5. Pengendalian Persediaan

Kebutuhan akan pengendalian persediaan merupakan suatu masalah yang utama dalam setiap usaha produksi. Persediaan cenderung berfluktuasi dan jauh lebih sulit dikontrol daripada instalasi dan peralatan. Pada waktu orang memasukan persediaan lanjutan produksi, ini berarti ada sejumlah uang yang terikat.

Fungsi sistem pengendalian persediaan berbeda antara perusahaan yang satu dengan yang lain. Ada beberapa perusahaan yang mempergunakan pengendalian persediaan terutama untuk penyesuaian bagi produksi musiman. Pada perusahaan yang lainya, seperti pedagang besar makanan dan minuman, sistem ini merupakan pusat operasi. Namun pada umumnya fungsi pengendalian persediaan yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan informasi bagi manajemen mengenai persediaan. b. Mempertahankan suatu tingkat persediaan yang ekonomis.

c. Menyediakan persediaan dalam jumlah secukupnya untuk menjaga jangan sampai produksi terhenti dalam hal pensuplai tidak dapat menyerahkan barang tepat pada waktunya.

d. Mengalokasikan ruang penyimpanan untuk barang yang sedang diproses serta barang jadi.

e. Memungkinkan bagian penjualan beroperasi pada berbagai tingkat melalui penyediaan persediaan barang jadi.

f. Mengkaitkan pemakaian bahan dengan tersedianya keuangan.

g. Merencanakan penyediaan bahan dengan kontrak jangka panjang berdasarkan program produksi.

6. Faktor –faktor yang Mempengaruhi Persediaan Penyebab timbulnya persediaan adalah 1. Mekanisme pemenuhan atas permintaan

Permintaan terhadap suatu barang tidak dapat dipenuhi seketika bila barang tersebut tidak tersedia sebelumnya. Untuk menyiapkan barang ini diperlukan waktu untuk pembuatan dan pengiriman, maka adanya persediaan merupakan hal yang sulit dihindarkan

2. Keinginan untuk meredam ketidakpastian

Ketidakpastian terjadi akibat : perm intaan yang bervariasi dan tidak pasti dalam jumlah maupun waktu kedatangan, waktu pembuatan yang cenderung tidak konstan antara satu produk dengan produk berikutnya, waktu tenggang (lead time) yang cenderung tidak pasti karena banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan.

3. Keinginan melakukan spekulasi yang bertujuan mendapatkan keuntungan besar dari kenaikan harga di masa yang akan datang (Baroto, 2002)

Menurut survei yang dilakukan Balitro tahun 2003-2004 dalam Majalah Prespektif edisi Juni 2009, menunjukkan bahwa pabrikan membeli bahan baku tergantung pada beberapa hal, diantaranya adalah trend permintaan jamu, harga dipasaran dan stok yang dimiliki. Dalam penyelenggaraan persediaan bahan baku untuk pelaksanaan proses produksi dari suatu perusahan, terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi persediaan bahan baku, dimana faktor faktor tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Adapun berbagai faktor tersebut menurut Ahyari ( 2003), antara lain :

a. Perkiraan pemakaian bahan baku

Sebelum perusahaan mengadakan pembelian bahan baku, maka selayaknya manajemen perusahaan mengadakan penyusunan perkiraan pemakaian bahan baku untuk keperluan proses produksi. Hal ini dapat dilakukan dengan mendasark:an pada perencanaan produksi dan

jadwal produksi yang telah disusun sebelumnya. Jumlah bahan baku yang akan dibeli perusahaan tersebut dapat diperhitungkan, dengan cara jumlah kebutuhan baku untuk proses produksi ditambah dengan rencana persediaan akhir dari bahan baku tersebut, dan kemudian dikurangi dengan persediaan awal dalam perusahaan yang bersangkutan.

b. Harga bahan baku

Harga bahan baku yang akan digunakan dalam preses produksi merupakan salah satu faktor penentu seberapa besar dana yang harus disediakan oleh perusahaan yang bersangkutan apabila perusahaan tersebut akan menyelenggarakan persediaan bahan bakau dalam jumlah unit tertentu. Semakin tinggi harga bahan baku yang digunakan perusahaan tersebut, maka untuk mencapai sejumlah persediaan tertentu akan memerlukan dana yang semakin besar pula. Dengan demikian, biaya modal dari modal yang tertanam dalam bahan baku akan semakin besar pula.

c. Biaya biaya persediaan

Dalam hubungannya dengan biaya biaya persediaan ini, dikenal tiga macam biaya persediaan, yaitu biaya penyimpanan, biaya. pemesanan, dan biaya tetap persediaan. Biaya penyimpanan merupakan biaya persediaan yang jumlahnya semakin besar apabila jumlah unit bahan yang disimpan di dalam perusahaan tersebut semakin tinggi. Biaya pemesanan merupakan biaya persediaan yang jumlahnya semakin besar apabila frekuensi pemesanan bahan baku yang digunakan dalam perusahaan semakin besar. Biaya tetap persediaan merupakan biaya persediaan yang jumlahnya tidak terpengaruh baik oleh jumlah unit yang disimpan dalam perusahaan ataupun frekuensi pemesanan bahan baku yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut.

d. Kebijaksanaan pembelanjaan

dalam perusahaan tersebut. Seberapa besar dana yang dapat digunakan untuk investasi di dalam persediaan bahan baku tentunya juga tergantung dari kebijaksanaan perusahaan apakah dana untuk persediaan bahan baku ini dapat memperoleh prioritas pertama, kedua atau justru yang terakhir dalam perusahaan yang bersangkutan. Disamping itu tentunya financial perusahaan secara keseluruhan juga akan mempengaruhi kemampuan perusahan untuk membiayai seluruh kebutuhan persediaan bahan bakunya.

e. Pemakaian Bahan

Hubungan antara perkiraan pemakaian bahan baku dengan pemakaian senyatanya di dalam perusahaan yang bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan proses produksi akan lebih baik apabila diadakan analisis secara teratur, sehingga akan dapat diketahui pola penyerapan bahan baku tersebut. Dengan analisis in i maka dapat diketahui apakah model peramalan yang digunakan sebagai dasar perkiraan pemakaian bahan ini sesuai dengan pemakaian senyatanya atau tidak. Revisi dari model yang digunakan tentunya akan lebih baik dilaksanakan apabila ternyata model peramalan penyerapan bahan baku yang digunakan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang yang ada.

f. Waktu tunggu

Waktu tunggu merupakan tenggang waktu yang diperlukan antara saat pemesanan bahan baku tersebut dilaksanakan dengan datangnya bahan baku yang dipesan tersebut. Apabila pemesanan bahan baku yang akan digunakan oleh perusahaan tersebut tidak memperhitungkan waktu tunggu, maka akan terjadi kekurangan bahan baku (walaupun sudah dipesan) karena bahan baku tersebut belum datang ke perusahaan. Namun demikian, apabila perusahaan tersebut memperhitungkan waktu tunggu ini lebih dari yang semestinya diperlukan, maka perusahaan yang bersangkutan tersebut akan mengalami penumpukan bahan baku, dan keadaan ini akan merugikan perusahaan yang bersangkutan.

g. Model Pembelian Bahan Baku

Model pembelian bahan baku yang digunakan perusahaan sangat berpengaruh terhadap persediaan bahan baku yang dimiliki perusahaan. Model pembelian yang berbeda akan menghasilkan jumlah pembelian optimal yang beubeda pula. Pemilihan model pembelian yang akan digunakati oleh suatu perusahan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari persediaan bahan buku untuk masing masing perusahaan yang bersangkutan. Karakteristik masing masing bahan baku yang digunakan dalam perusahaan dapat dijadikan dasar untuk mengadakan pemilihan model pembelian yang sesuai dengan masing-masing bahasa baku dalam perusahaan tersebut. Sampai saat ini, model pembelian yang sering digunakan dalam perusahaan adalah model pembalian dengan kuantitas pembelian yang optimal ( EOQ ).

h. Persediaan Pengaman

Persediaan pengaman untuk menanggulangi kehabisan bahan baku dalam perusahaan, maka diadakan persediaan pengaman (safety stock). Persediaan pengaman digunakan perusahaan apabila terjadi kekurangan bahan baku, atau keterlambatan datangnya bahan baku yang dibeli oleh perusahaan. Dengan adanya persediaan pengaman maka proses produksi dalam perusahaan akan dapat betjalan tanpa adanya gangguan kehabisan bahan baku, walaupun bahan baku yang dibeli perusahaan tersebut terlambat dari waktu yang diperhitungkan. Persediaan pengaman ini akan diselenggarakan dalam suatu jumlah tertentu, dimana jumlah ini merupakan suatu jumlah tetap di dalam suatu periode yang telah ditentukan sebelumnya.

i. Pembelian kembali

bahan baku ke dalam gudang dalam waktu yang tepat, sehingga tidak akan terjadi kekeurangan bahan baku karena keterlambatan kedatangan bahan baku tersebut, atau sebaliknya yaitu keleb ihan bahan baku dalam gudang karena bahan baku yang dipesan datang terlalu awal. 7. Biaya Persediaan

Sediaan yang diusahakan oleh perusahaan mempunyai biaya yang dikenakan mulai dari pemesanan sampai penyimpanan. Menurut Haming (2007), biaya persediaan terdiri atas biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel persediaan meliputi:

a. Ordering cost (biaya pemesanan), meliputi biaya menunggu permintaan pembelian, penyampaian pemesanan pembelian, dan yang berhubungan dengan biaya akuntasi, serta biaya penerimaan dan pemeriksaan pesanan. Sehubungan dengan itu, untuk meminimumkan biaya pemesanan, perusahaan arus mampu melakukan pemesanan dalam jumlah besar, yang pada giliranya akan meminimumkan biaya pemesanan. Jumlah unit yang dipesan berbanding terbalik dengan frekuensi pemesanan. Apabila jumlah unit yang dipesan diperbesar maka frekuensi pemesanan akan berkurang. Sebaliknya, jika unit yang dipesan diperkecil maka frekuensi pemesanan akan meningkat. Untuk mendapatkan tingkat biaya pemesanan yang optimal, estimasi nilai tersebut akan diperoleh pada titik keseimbangan dengan biaya penyimpanan.

b. Storage or holding (biaya penyimpanan) or carrying cost, adalah biaya atas sediaan yang terjadi sehubungan dengan penyimpanan sejumlah sediaan tertentu dalam perusahaan. Biaya ini mencakup biaya pemanasan ruangan, pendinginan ruangan penyimpanan, biaya penerangan, keamanan, sewa gudang, pemeliharaan sediaan, kerusakan sediaan, serta kerugian karena perubahan harga, terbakar, pencurian, bunga, premi asuransi, pajak, administrasi persediaan, dan biaya penjaga gudang. Biaya penyimpanan umumnya dihitung dengan persen tertentu terhadap harga sediaan, misalnya 15% sampai 20%.

Biaya tetap persediaan adalah harga dari persediaan itu sendiri. Dalam hal ini, harga dipandang sebagai biaya tetap karena pendekatan yang dipakai dalam biaya persediaan ialah harga sediaan yang diketahui tetap dan tidak berubah.

Salah satu tujuan dari pengendalian persediaan adalah meminimalkan biaya-biaya yang timbul akibat dari adanya persediaan tersebut. Adapun biaya-biaya tersebut adalah:

a. Holding cost, adalah biaya yang ditimbulkan oleh penyimpanan persediaan dalam gudang pada periode waktu tertentu, termasuk pula di dalamnya biaya asuransi, penyusutan, bunga dan lain-lainnya. b. Ordering/Setup cost. Ordering cost adalah biaya yang ditimbulkan

oleh adanya kegiatan pemesanan persediaan dalam sekali pesan, misal: formulir, supplies, proses pemesanan dan administrasi; selama bahan/barang belum tersedia untuk diproses lebih lanjut. Sementara setup cost adalah biaya untuk mempersiapkan mesin atau proses produksi untuk membuat suatu pesanan atau biaya-biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian pada saat bahan/barang diproses. Secara prinsip, setup cost adalah order cost pada saat bahan telah/sedang diproses. Pada banyak kasus, setup cost sangat berkorelasi dengan setup time (setup time dapat dieliminasi dengan inovasi mesin dan perbaikan standard bahan baku).

c. Stock out cost, adalah kerugian akibat demand tidak terpenuhi pada periode tertentu, seperti: kehilangan penjualan, kehilangan pelanggan, biaya pemesan-an khusus, adanya selisih harga, terganggunya operasi, dan tambahan pengeluaran kegiatan manajerial.

8. Metode Economic Order Quantity (EOQ)

menyatakan bahwa metode EOQ merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah.

Menurut Baroto (2002), model EOQ diperkenalkan pertama kali oleh Ford Harris dari Westnghouse pada tahun 1915. Metode ini merupakan inspirasi bagi para pakar persediaan untuk mengembangkan metode-metode pengendalian persediaan lainnya. Metode ini dikembangkan atas fakta adanya biaya variabel dan biaya tetap dari proses produksi atau pemesanan barang. Jika suatu barang dipesan dari pemasok, berapapun jumlah barang yang dipesan, biaya pemesanan (telepon, pengiriman, administrasi dan lain-lain) besarnya selalu sama. Artinya biaya pemesanan tidak tergantung pada jumlah pemesanan melainkan pada berapa kali jumlah pemesanan. Jika suatu barang diproduksi, perusahaan harus men-’set-up’ mesin dan fasilitas produksi lainnya, harus membuat rencana dan

lain-lain yang baiaya tersebut tidak akan berbeda untuk jumlah produksi yang berbeda. Fakta yang lainnya, ada biaya yang berubah jika jumlah unit yang diproduksi atau dipesan berubah. Biaya ini berbanding lurus dengan jumlah yang diproduksi. Termasuk kategori ini adalah harga barang, biaya penyimpanan, biaya penanganan dan lain-lain.

Baroto (2002) juga menyebutkan, berdasarkan fakta tersebut, dapa dibuat generalisasi bahwa dalam setiap pemesanan atau pembuatan produk, biaya dapat diklarifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Pada praktiknya, kedua biaya ini tidak bisa dipisahkan secara tegas dalam dua kategori ini. Akibat adanya dua tipe biaya ini biaya total (biaya variabel dan biaya tetap) akan menjadi berbeda bila jumlah unit yang diproduksi berbeda. Bila barang yan diproduksi satu atau seribu, biaya tetap ini besarnya tetap. Selanjutnya, bila biaya tetap ini dibebankan pada biaya produksi per unit, maka biaya tetap ini akan dibagi oleh ‘jumlah unit’ yang diproduksi. Jadi, semakin banyak jumlah yang diproduksi, akan semakin kecil. Logikanya terdapat titik temu (optimal)

agar total kedua biaya tersebut minimal. Model yang dikembangkan oleh Ford Harris tersebut adalah :

Keterangan : A = order cost

D = permintaan per periode I = holding cost (dalam desimal) C = harga per unit

Barry Render dan Jay Haizer (2001) mengatakan teknik ini relatif mudah digunakan, tetapi didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain: a. Tingkat permintaan diketahui dan bersifat konstan

b. Lead time, yaitu waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan, diketahui, dan bersifat konstan.

c. Persediaan diterima dengan segera. Dengan kata lain, persediaan yang dipesan tiba dalam bentuk kumpulan produk, pada satu waktu.

d. Tidak mungkin diberikan diskon.

e. Biaya variabel yang muncul hanya biaya pemasangan atau pemesanan dan biaya penahanan atau penyimpanan persediaan sepanjang waktu. f. Keadaan kehabisan stok (kekurangan) dapat dihindari sama sekali bila

pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat.

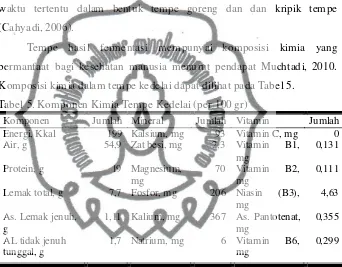

Gambar 1. Biaya Total sebagai Fungsi Jumlah Pesanan

Don R. Hansen, Maryanne M. Mowen (2001) dalam jurnal Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi Nomor 05 Tahun ke-2 Mei-Agustus 2011, menjelaskan prinsip EOQ yaitu:

a. Untuk menghadapi ketidakpastian dalam permintaan sebagaimana diketahui bahwa adanya kemungkinan permintaan yang berfluktuasi, sehingga dapat memuaskan permintaan pelanggan (misalnya utuk memenuhi jatuh tempo pengiriman).

b. Untuk menghindari fasilitas manufaktur yang tidak bisa bekerja lagi karena adanya kegagalan mesin, suku cadang yang rusak, suku cadang yang tidak tersedia, dan pengiriman suku cadang yang terlambat. c. Untuk mengambil keuntungan dari diskon-diskon.

d. Untuk berjaga-jaga jika terjadi kenaikan harga di masa datang.

Sinuraya dan Sakkung (2011) mengemukakan bahwa keunggulan metode EOQ adalah:

a. dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak persediaan yang harus dipesan, dalam hal ini bahan baku, dan kapan seharusnya pemesanan dilakukan,

b. dapat mengatasi ketidakpastian permintaan dengan adanya persediaan pengaman (safety stock),

c. mudah diaplikasikan pada proses produksi secara massal, d. lazim digunakan pada rumah sakit, yaitu pada persediaan obat.

Biaya tetap

Jumlah pesanan optimal Jumlah pesanan