BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyakit Paru Obstruktif Kronik

Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) merupakan penyakit paru kronik

progresif yang tidak menular, ditandai dengan adanya hambatan aliran udara di

saluran napas yang bersifat reversibel parsial. Penyakit PPOK berhubungan dengan

respon inflamasi abnormal paru terhadap partikel berbahaya atau gas racun.11

Kebiasaan merokok merupakan faktor risiko utama penyakit PPOK. Selain itu,

terdapat faktor-faktor risiko lainnya seperti riwayat terpajan polusi udara di

lingkungan dan tempat kerja, hiperaktivitas bronkus, riwayat infeksi saluran napas

bawah berulang dan defisiensi antitripsin alfa-1 yang sangat jarang terjadi di

Indonesia.6,11

Diagnosis PPOK ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik,

pemeriksaan penunjang seperti foto toraks dan uji faal paru.8,12 Gejala awal PPOK

berupa batuk produktif yang sebagian besar terjadi diantara perokok berusia 40-50

tahun, sementara dyspnea (sesak napas) merupakan gejala lanjutan pada usia 50-60

tahun.12 Penyakit paru obstruktif kronik terdiri dari bronkitis kronik dan emfisema

atau sering merupakan gabungan keduanya.7,8,12

Bronkitis kronik adalah kelainan saluran napas dimana penderita mengalami

batuk kronis dan produksi sputum berlebihan yang terjadi minimal selama tiga bulan

dalam dua tahun berturut-turut, disertai rasa kelelahan dan rasa tidak nyaman pada

penderita.8,12,20 Gejala-gejala pada bronkitis kronik seperti batuk kronik dan

produktif, obstruksi jalan napas dan gangguan pertukaran gas merupakan akibat

perubahan patologi struktur paru. Perubahan struktur paru yang disebabkan oleh

proses inflamasi kronik tersebut berupa peningkatan ukuran epitel-epitel kelenjar,

hipertrofi otot polos dan jaringan penunjang pada dinding jalan napas, serta

degenerasi tulang rawan jalan napas. Perubahan bronkiolus dan gangguan pertukaran

tidak sesuai (mismatched), dimana sebagian tempat (alveoli) terdapat aliran darah

yang adekuat, tetapi sangat sedikit aliran udara dan sebaliknya pada sebagian tempat

lain. Selain itu, juga terjadi penurunan kerja otot-otot respirasi dan penyempitan jalan

napas yang menimbulkan hipoventilasi dan tidak cukupnya udara ke alveoli, hingga

akhirnya menyebabkan peningkatan karbondioksida dalam darah dan kekurangan

oksigen. Sementara itu, mediator-mediator inflamasi yang didominasi oleh sel T

limfosit (CD8+), makrofag dan neutrofil mengakibatkan hipertrofi kelenjar-kelenjar

yang memproduksi mukus dan peningkatan jumlah sel goblet, sehingga terjadi

hipersekresi mukus.20

Emfisema adalah suatu kelainan anatomis paru ditandai oleh pelebaran rongga

udara distal bronkiolus terminal dan kerusakan dinding alveoli.8 Pada emfisema

terjadi penurunan elastisitas alveoli dan berkurangnya permukaan pertukaran gas

sehingga pernapasan menjadi susah. Merokok adalah penyebab utama selain polusi

dan faktor herediter.21,22 Gejala awal emfisema berupa sesak napas dan batuk yang

disertai penurunan aktivitas menjadi sangat terbatas, hingga akhirnya terjadi

kerusakan alveoli yang permanen dan hilangnya kemampuan pertukaran gas oleh

seluruh bagian paru. Emfisema tidak dapat disembuhkan, tetapi perubahan sikap

dengan berhenti merokok dan perawatan dapat menurunkan degenerasi paru dan

mengatasi simtom. 21

2.2 Obat Bronkodilator

Obat bronkodilator merupakan obat utama perawatan PPOK.13 Bronkodilator

menyebabkan relaksasi otot-otot saluran pernapasan sehingga saluran bertambah

lebar dan pernapasan menjadi lebih mudah.23 Bronkodilator diberikan dalam

perawatan reguler untuk mendapat efek bronkodilatasi dan juga digunakan untuk

meredakan gejala eksaserbasi PPOK.7,12 Jenis obat bronkodilator yang digunakan

dalam merawat PPOK yaitu obat golongan agonis beta 2 dan antikolinergik.13 Obat

bronkodilator dapat diberikan secara tunggal ataupun dikombinasi, sesuai dengan

klasifikasi derajat berat penyakit.8 Pemilihan bentuk obat diutamakan bentuk inhalasi

2.2.1 Agonis beta 2

Obat golongan agonis beta 2 merupakan obat yang umumnya digunakan

dalam perawatan penyakit asma dan PPOK.24 Efek farmakologi utama agonis beta 2

adalah sebagai bronkodilator yaitu untuk merelaksasi otot polos pernapasan melalui

stimulasi reseptor adrenergik beta 2 yang banyak terdapat pada otot polos saluran

napas.15,24 Stimulasi reseptor adrenergik beta 2 pada tingkat sel akan meningkatkan

siklik adenosin monofosfat intraselular (cAMP) yang berperan dalam mengatur tonus

otot polos pernapasan, sehingga terjadi bronkodilatasi. Selain itu, agonis beta 2 yang

juga menstimulasi reseptor adrenergik beta 2 pada presinaptik ganglia parasimpatis

saluran napas, menghambat pelepasan asetilkolin yang merupakan bronkokonstriktor

sehingga menyebabkan bronkodilatasi.15,24,25

Berdasarkan lama kerjanya, agonis beta 2 dibedakan menjadi agonis beta

berefek singkat/SABAs (Short Acting Beta Agonists) dan agonis beta berefek

panjang/LABAs (Long Acting Beta Agonists). SABAs digunakan sebagai obat pereda

simtom akut (reliever) karena memiliki onset kerja yang cepat (1-5 menit) walaupun

tidak bertahan lama (4-6 jam).13,15,23 LABAs mempunyai efek bronkodilator yang

bertahan sekitar 12 jam hingga 24 jam sehingga lebih efektif penggunaanya dalam

pengobatan reguler penyakit PPOK.23

Agonis beta 2 dapat menimbulkan efek samping tremor, takikardia, gagal

jantung kronik dan efek samping di rongga mulut berupa xerostomia.26,27

Tabel 1. Macam-macam obat agonis beta 215,18

Agonis Beta 2 Macam Obat

SABAs Salbutamol (albuterol), terbutaline, pirbuterol

LABAs Salmeterol, formoterol, vilanterol, indacaterol

2.2.2 Antikolinergik

Pada PPOK, antikolinergik digunakan untuk mengurangi tonus otot yang

menyebabkan hambatan aliran udara dan untuk menekan sekresi mukus.28 Sistem

normal, rangsangan asetilkolin pada saraf parasimpatis reseptor muskarinik paru akan

menyebabkan bronkokonstriksi, yaitu pada reseptor muskarinik M1 dan M3,

sementara pada reseptor muskarinik M2 memiliki efek feedback untuk membatasi

pelepasan asetilkolin. Selain itu, rangsangan asetilkolin pada reseptor muskarinik M3

di kelenjar submukosa saluran napas akan menyebabkan peningkatan sekresi

mukus.13,28 Antikolinergik atau antimuskarinik bronkodilator merupakan antagonis

reseptor muskarinik kolinergik non selektif yang bekerja dengan menghambat

asetilkolin padasaraf parasimpatis sehingga menimbulkan bronkodilatasi.28

Bronkodilator antikolinergik terdiri dari antikolinergik berefek singkat/SAMA

(Short acting muscarinic antagonist) seperti ipratropium bromida dan antikolinergik

berefek panjang/LAMA (Long acting muscarinic antagonist) yaitu tiotropium

bromida. SAMA bersifat non selektif dan menghambat ketiga reseptor muskarinik,

menyebabkan bronkodilatasi dan sedikit supresi mukus, sedangkan LAMA bersifat

lebih selektif terhadap reseptor M3.29 Seperti fungsi SABA, SAMA juga digunakan

untuk mengatasi simtom akut bronkospasme, sementara LAMA digunakan dalam

pengobatan reguler.15 Akan tetapi, jika dibandingkan dengan agonis beta 2,

antikolinergik memiliki onset kerja yang lebih lama sehingga kurang efektif

digunakan sebagai obat pereda simtom (reliever).23,28 Ipratropium bromida (SAMA)

bekerja dalam 15 menit dan bertahan selama 6-8 jam, sementara tiotropium (LAMA)

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bekerja (20 menit), walaupun dapat

bertahan selama 24 jam.23

Bronkodilator antikolinergik memiliki lebih sedikit efek samping dibanding

agonis beta 2. Xerostomia dan retensi urin merupakan efek samping yang paling

sering dijumpai.23 Tiotropium menyebabkan xerostomia pada 6-13% pasien.27

2.3 Xerostomia

2.3.1 Definisi

Xerostomia berasal dari kata xeros (kering) dan stoma (mulut) yang artinya

mulut kering. Xerostomia bukan merupakan penyakit, melainkan merupakan sensasi

hiposalivasi.3 Dasar terjadinya xerostomia adalah perubahan kuantitatif atau kualitatif

fungsi kelenjar saliva.30 Perubahan komposisi dan kualitas saliva dapat menyebabkan

xerostomia, walaupun tanpa terjadi penurunan aliran saliva.3,31

Xerostomia sering ditemukan pada usia lanjut dan prevalensinya tinggi pada

wanita postmenopause. Prevalensi xerostomia juga meningkat seiring pertambahan

umur, dengan estimasi sekitar 30% populasi yang berumur 65 tahun ke atas menderita

xerostomia. Akan tetapi, dalam keadaan sehat/tanpa masalah medis dan tanpa

mengkonsumsi obat-obatan, aliran saliva dan komposisi saliva bersifat stabil dan

tidak berhubungan dengan peningkatan umur.3

2.3.2 Etiologi

Xerostomia dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya akibat merokok,

penggunaan obat-obatan, proses penuaan, penyakit sistemik, penyakit kelenjar saliva,

efek radioterapi kepala leher dan akibat bernapas dari mulut.1-3,30,32 Selain

faktor-faktor tersebut, xerostomia juga dapat terjadi akibat perubahan inervasi saraf autonom

pada kelenjar saliva. Perubahan inervasi saraf yang didominasi rangsangan simpatis,

seperti pada episode stres dan cemas akut mengakibatkan perubahan komposisi saliva

yang menyebabkan sensasi mulut kering/xerostomia. Kondisi psikologis seperti

depresi dan insomnia juga dapat menyebabkan xerostomia.3 Beberapa penyebab

xerostomia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Obat-obatan

Obat-obatan sering menyebabkan efek samping di rongga mulut berupa

xerostomia. Lebih dari 500 jenis obat menyebabkan xerostomia dan dari obat yang

sering diresepkan, 80% menyebabkan efek samping xerostomia. Obat-obatan yang

menyebabkan xerostomia diantaranya obat golongan antikolinergik, antidepresan,

antihistamin, obat diuretik, obat antihipertensi, bronkodilator dan opioid.3,27

Efek samping obat-obatan terhadap terjadinya xerostomia juga dipengaruhi

oleh kombinasi obat, dosis obat dan lama penggunaan obat. Semakin banyak

seseorang mengkonsumsi obat-obatan (polifarmasi) atau semakin tinggi dosis obat

2. Penyakit kelenjar saliva

Beberapa penyakit kelenjar saliva dapat menyebabkan hiposalivasi dan

xerostomia. Penyakit kelenjar saliva yang menyebabkan hiposalivasi/xerostomia

diantaranya seperti parotitis, sialolithiasis, mukokel, obstruksi kelenjar saliva,

adenoma dan karsinoma.1

3. Penyakit sistemik

Sejumlah besar penyakit sistemik dapat menyebabkan xerostomia, baik

sebagai efek samping penyakit maupun yang secara langsung mempengaruhi kelenjar

saliva dan menyebabkan berkurangnya sekresi saliva. Beberapa penyakit sistemik

yang menyebabkan xerostomia diantaranya sindrom Sjogren’s, diabetes, sarkoidosis, sistemik lupus eritematosus, infeksi HIV, hepatitis C, penyakit

Graft-versus-host-disease, tuberkulosis dan penyakit ginjal kronik.1-3,30

Sindrom Sjogren’s merupakan penyakit autoimun yang ditandai dengan

inflamasi kelenjar eksokrin, sehingga menyebabkan kekeringan permukaan mukosa,

terutama pada mukosa mata dan mukosa mulut. Infiltrasi limfosit yang progresif

merusak asini sekretori kelenjar saliva mayor dan kelenjar saliva minor secara

perlahan, mengakibatkan hiposalivasi dan xerostomia. Selain itu, hipofungsi kelenjar

juga diakibatkan adanya gangguan stimulus pada kelenjar saliva.3

Selain sindrom Sjogren’s, penyakit autoimun yaitu kronik

Graft-versus-host-disease (cGVHD) juga menimbulkan manifestasi oral dan xerostomia merupakan

keluhan yang paling sering ditemukan. Penyakit cGVHD menyebabkan fibrosis

kelenjar saliva dan perubahan komposisi saliva (berkurangnya konsentrasi Na+ dan

meningkatnya konsentrasi K+) sehingga terjadi penurunan aliran saliva. Pada tahap

lanjut, penyakit cGVHD akan merusak fungsi kelenjar saliva mayor dengan

menyerang reseptor muskarinik, transporter air dan ion kalsium.2,33

Keadaan xerostomia juga menjadi salah satu komplikasi oral penyakit

diabetes mellitus. Sebesar 38,5% anak-anak dan 53% dewasa penderita diabetes

mellitus tipe 1 mengalami xerostomia dan 14%-62% penderita diabetes mellitus tipe

2 mengalami xerostomia.30 Xerostomia terjadi terutama pada penderita penyakit

dengan keadaan poliuri dan dehidrasi yang dialaminya.30,33,34 Pada penderita dengan

kontrol diabetes buruk, pemeriksaan laju aliran saliva stimulasi pada kelenjar parotid

menunjukkan nilai terendah dibandingkan dengan kelompok diabetes terkontrol.

Sekitar 24%-48% penderita diabetes mengalami pembesaran kelenjar parotid.2

Penurunan laju sekresi saliva dan perubahan komposisi saliva terjadi sebagai akibat

komplikasi kronis penyakit diabetes mellitus berupa neuropati, kelainan

mikrovaskular dan disfungsi endotelial yang menyebabkan gangguan

mikrosirkulasi.34

4. Usia

Xerostomia sering menjadi keluhan saat usia lanjut dan diperkirakan sekitar

12-47% individu usia lanjut mengalami mulut kering.30 Proses penuaan

mengakibatkan berkurangnya sekresi saliva total saat istirahat.4,27 Sekitar 70% saliva

total saat istirahat berasal dari kelenjar saliva submandibular dan sublingual sehingga

berkurangnya aliran saliva yang berkaitan dengan usia disebabkan berkurangnya

aliran saliva kelenjar submandibula dan sublingual dan sedikit dipengaruhi oleh

kelenjar parotid.27 Pemeriksaan histomorfometrik pada jaringan kelenjar saliva

menunjukkan berkurangnya volume asinar, meningkatnya volume duktus, dan

terjadinya penggantian sel-sel asinar oleh jaringan adiposa dan jaringan fibrotik.4

Keadaan xerostomia pada manula dapat diperparah apabila manula menderita

penyakit sistemik maupun mengkonsumsi obat-obatan akibat penyakit sistemik yang

dideritanya.3,4 Penggunaan obat-obatan meningkat seiring bertambahnya umur. Lebih

dari 75% individu berusia 65 tahun ke atas mengkonsumsi minimal satu obat,

sehingga prevalensi xerostomia akibat obat-obatan tinggi pada usia lanjut.35

5. Terapi radiasi kepala dan leher

Radioterapi kepala dan leher dapat menyebabkan komplikasi akut dan

komplikasi kronis pada kelenjar saliva, menyebabkan perubahan komposisi saliva

dan akhirnya menyebabkan xerostomia.3 Pada tahap awal, ionisasi kelenjar saliva

mengakibatkan inflamasi dan degenerasi pada parenkim kelenjar saliva, terutama

sel-sel asinar, perubahan duktus epitelium, fibrosis dan degenerasi jaringan adiposa

kelenjar saliva.36

Kelenjar saliva yang paling radiosensitif yaitu kelenjar parotid, diikuti

kelenjar submandibula, sublingual dan kelenjar saliva minor. Efek akut radioterapi

pada fungsi salivasi berlangsung pada minggu pertama radioterapi. Radiasi pada

minggu pertama menyebabkan penurunan saliva sebesar 50%-60% dan setelah tujuh

minggu mengalami penurunan sebesar 20%.3 Fungsi salivasi terus menurun hingga

beberapa bulan setelah radioterapi (1-3 bulan).3,36 Jumlah dosis, durasi dan lamanya

radioterapi berhubungan dengan keparahan xerostomia.3

2.3.3 Tanda dan Gejala

Tanda dan gejala klinis xerostomia yaitu sebagai berikut:

1. Tanda

Mukosa oral terlihat kering dan eritema, dorsal lidah terlihat berlobus dan

fisur, yang disertai dengan atrofi papila filiformis.32,37 Xerostomia mengakibatkan

mukosa menjadi rentan terhadap trauma, kandidiasis, terjadinya sindrom mulut

terbakar dan halitosis.3 Prevalensi kandidiasis dan angular cheilitis meningkat akibat

menurunnya aktivitas cleansing dan antimikroba saliva.37 Penderita xerostomia juga

akan rentan terhadap karies servikal, karies rekuren, erosi enamel dan penyakit

periodontal.3,32,37

2. Gejala

Penderita xerostomia akan mengalami kesulitan berbicara, mengunyah dan

menelan serta mengalami perubahan pengecapan. Berkurangnya lubrikasi saliva saat

makan, bahkan dapat menyebabkan makanan melekat dengan membran oral. Selain

itu, penderita mengeluh adanya ketidaknyamanan oral dan pada yang memakai gigi

tiruan, xerostomia akan menyebabkan retensi gigi tiruan yang buruk. Penderita

xerostomia juga mengeluh adanya peningkatan kebutuhan untuk minum terutama

2.3.3 Diagnosis

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis xerostomia,

diantaranya:

1. Anamnesis dan Kuesioner

Xerostomia merupakan keluhan subjektif mulut kering, sehingga diagnosis

xerostomia dapat ditegakkan dengan hanya melakukan anamnesis, menanyakan

pertanyaan-pertanyaan yang detail tentang keluhan mulut kering yang dialami

seseorang.4

Kuesioner juga dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis xerostomia.

Pertanyaan dalam kuesioner meliputi gejala xerostomia dan perilaku dalam

mengatasinya.4,38

Tabel 2. Kuesioner untuk mendiagnosis xerostomia38

1 Apakah mulut anda terasa kering saat ini?

2 Apakah saat mengkonsumsi makanan mulut anda juga terasa kering?

3 Apakah anda mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi makanan yang kering? 4 Apakah anda mengalami kesulitan saat menelan makanan?

5 Apakah mulut anda membutuhkan air minum saat menelan makanan? 6 Apakah anda mengisap permen untuk meringankan mulut kering? 7 Apakah pada malam hari anda bangun untuk minum?

8 Apakah bibir anda terasa kering? 9 Apakah kulit wajah anda terasa kering? 10 Apakah mata anda terasa kering? 11 Apakah hidung anda terasa kering?

2. Pemeriksaan klinis rongga mulut

Pemeriksaan klinis meliputi pemeriksaan tanda-tanda kekeringan mukosa

seperti bibir pecah, mukosa bukal yang pucat, lidah yang licin, eritema dan disertai

atrofi papila. Kandidiasis sering ditemukan dan berkontribusi menyebabkan mukosa

yang sensitif. Selain itu, lakukan pemeriksaan kelenjar saliva yaitu memeriksa apakah

terjadi pembesaran, perubahan tekstur dan rasa sakit, serta memeriksa kuantitas dan

Xerostomia juga ditandai oleh sarung tangan dan kaca mulut yang terasa lengket

dengan permukaan mukosa saat dilakukan pemeriksaan.3

3. Pemeriksaan laboratorium

Pemeriksaan fungsi kelenjar saliva dan laju sekresi saliva dapat dilakukan

secara objektif menggunakan metode sialometri.3 Pemeriksaan dapat dilakukan

terhadap saliva total (campuran cairan rongga mulut) maupun terhadap saliva

individu, baik dalam keadaan tanpa stimulasi/istirahat atau dalam keadaan

terstimulasi.27,33 Saliva total lebih banyak digunakan sebagai indikator mulut kering

dan penyakit sistemik yang bersangkutan, sementara pemeriksaan saliva individu

lebih bermanfaat dalam mendiagnosis penyakit kelenjar saliva.27

Teknik pengumpulan saliva dalam keadaan tanpa stimulasi diantaranya

dengan metode draining/drooling, metode spitting, metode swabbing dan metode

suction.40 Pengumpulan saliva yang terstimulasi dapat dilakukan dengan metode

mengunyah parafin ataupun dengan mengaplikasikan asam sitrat pada lidah.40 Total

waktu pengumpulan saliva sekitar 5-15 menit.27 Untuk melakukan pengumpulan

saliva istirahat, individu yang akan diukur salivanya, diinstruksikan untuk tidak

makan, minum, merokok atau melakukan stimulasi apapun (termasuk tindakan

higiene oral) selama 90 menit sebelum dilakukan pengukuran.33

a. Saliva total tanpa stimulasi

Dalam keadaan tanpa stimulasi, laju alir saliva total normalnya sekitar

0,5 ml/menit dan dikatakan hiposalivasi jika laju alir saliva total kurang dari

0,1 ml/ menit.35,39 Pengumpulan saliva total istirahat dapat dilakukan dengan metode

draining, spitting, suction dan absorbent (swab).3 Pada metode draining, saliva

dibiarkan mengalir dari mulut ke dalam suatu wadah, sementara metode spitting yaitu

mengumpulkan saliva dalam mulut yang kemudian ditampung dalam suatu

wadah/sialometer 1-2 kali setiap menit. Metode suction menggunakan saliva ejector,

sementara pada metode swab caranya menggunakan cotton roll/sponge yang

sebelumnya diukur beratnya, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan dibiarkan

saliva mengalir membasahinya. Cotton roll/sponge tersebut kemudian diukur kembali

untuk memperkirakan derajat salivasi pasien dengan keadaan xerostomia yang

parah.27

b. Saliva total terstimulasi

Pada keadaan terstimulasi, laju alir saliva meningkat menjadi 1,5-2 ml/menit

dan dikatakan hiposalivasi jika kurang dari 0,7 ml/menit.33 Pengumpulan saliva total

stimulasi dapat menggunakan metode mastikasi dengan parafin wax, metode

rangsangan dengan asam sitrat dan metode absorbent dengan sponge. Pada metode

mastikasi, individu diberi parafin wax untuk dikunyah selama 5 menit. Setelah itu,

saliva yang terakumulasi dalam mulut ditampung setiap menit dalam suatu wadah.

Metode rangsangan dengan asam sitrat yaitu dengan mengaplikasikan asam sitrat

pada lateral lidah setiap 30 detik selama 5 menit, kemudian saliva dikumpulkan

dalam suatu wadah setiap menit. Pada metode absorbent/swab, sponge diletakkan di

dalam mulut setelah sebelumnya ditimbang beratnya. Kemudian individu diinstruksi

untuk mengunyah sponge tersebut. Sponge kemudian diukur kembali beratnya dan

dicari hasil selisihnya.27

c. Saliva individu kelenjar parotid

Pengumpulan saliva individu kelenjar parotid dapat dilakukan dengan

menggunakan alat cup Carlson-Crittenden/cupLashley. Alat cupLashley terdiri dari

dua chamber, dimana bagian dalam chamber diletakkan diatas orifisi duktus stensen

(mukosa bukal disekitar gigi molar satu permanen), sementara bagian luar chamber

dihubungkan ke suction. Dalam keadaan tanpa stimulasi, aliran saliva individu

kelenjar parotid sangat rendah/hampir tidak ada, sehingga pengumpulan saliva

individu kelenjar parotid biasanya dilakukan dalam keadaan terstimulasi

menggunakan larutan asam sitrat 2-4%. Larutan ini diaplikasikan pada lateral border

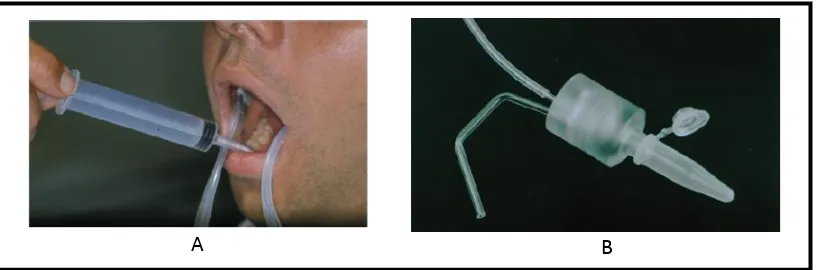

Gambar 1. Pengumpulan saliva individu kelenjar parotid. A= Alat cup Lashley, B= Posisi peletakan alat diatas orifisi kelenjar parotid (duktus Stensen)27

d. Saliva individu kelenjar submandibula dan sublingual

Pengumpulan saliva individu kelenjar submandibula dan sublingual juga dapat

dilakukan dalam keadaan tanpa stimulasi maupun dalam keadaan terstimulasi

(dengan asam sitrat 2-4%). Pengumpulan saliva biasanya dilakukan dengan

menggunakan metode suction. Pada teknik ini, duktus Stensen dihambat

menggunakan cup Lashley atau cotton rolls dan saliva yang terakumulasi pada dasar

mulut dapat diaspirasi menggunakan syringe atau menggunakan alat suction yang

diperkenalkan Wolff.27

Gambar 2. Pengumpulan saliva individu kelenjar submandibula dan sublingual. A=Metode suction menggunakan syringe, B= alat suction menurut

Wolff27

A B

B

4. Metode lain

Selain metode pemeriksaan seperti penjelasan sebelumnya, untuk

mengevaluasi fungsi saliva dapat juga dilakukan dengan melihat kemampuan

seseorang untuk mengunyah dan menelan biskuit kering dalam keadaan tanpa air.3

Sialografi, Ultrasonografi, MRI dan CT scan digunakan untuk mendeteksi adanya

keadaan patologis seperti sialolith, obstruksi/kerusakan duktus, tumor dan kista yang

menyebabkan disfungsi kelenjar saliva.39

2.4 Hubungan Penggunaan Obat Bronkodilator pada Pasien PPOK terhadap Terjadinya Xerostomia

Dalam keadaan istirahat, kelenjar saliva minor diperkirakan memproduksi

setengah bagian dari saliva di rongga mulut.33 Sementara dalam keadaan stimulasi,

sekitar 90% saliva dihasilkan oleh kelenjar mayor. Kelenjar mayor terdiri dari

kelenjar parotid, kelenjar submandibula dan kelenjar sublingual. Struktur anatomi

kelenjar saliva terdiri dari sel asinar dan sel duktus. Sel asinar membentuk hasil akhir

sekretori, sedangkan sel duktus membentuk sistem cabang yang mendistribusi saliva

dari sel asinar kedalam rongga mulut. Sel asini kelenjar parotid menghasilkan saliva

serous, kelenjar sublingual dan kelenjar minor menghasilkan saliva mukus dan

kelenjar submandibula menghasilkan saliva seromukus yang didominasi sifat

mukus.1,33 Saliva serous adalah saliva yang encer, sementara saliva mukus lebih

kental karena adanya kandungan musin, glikoprotein.1

Saliva terdiri dari dua komponen, yaitu komponen cairan yang mencakup

ion-ion dan komponen protein. Kedua komponen tersebut disekresi secara terpisah

dengan mekanisme berbeda yang berada di bawah rangsangan sistem saraf autonom.

Sekresi komponen cairan diatur oleh rangsangan parasimpatis melalui reseptor

muskarinik-kolinergik dan pelepasan komponen protein oleh rangsangan simpatis

melalui reseptor beta adrenergik. Rangsangan saraf parasimpatis akan menghasilkan

saliva dengan kandungan komponen cairan yang tinggi, tetapi dengan konsentrasi

protein yang tinggi, tetapi sedikit saliva. Oleh karena itu, rangsangan simpatis

menyebabkan sensasi mulut kering.33,41

Penggunaan agonis beta 2 menyebabkan perubahan komposisi saliva dan

berkurangnya sekresi saliva.16 Obat bronkodilator agonis beta 2, merupakan obat

simpatomimetik, yaitu obat yang bekerja pada saraf simpatis dan menyerupai kerja

neurotransmitter adrenergik.26 Dengan adanya rangsangan simpatis, maka akan

terangsang kelenjar submandibula dan kelenjar sublingual yang menghasilkan saliva

mukus yang tebal dan kental, sedangkan kelenjar parotid yang tidak dipersarafi saraf

simpatis tidak menghasilkan saliva.26 Dengan demikian, volume saliva yang

dihasilkan akan lebih sedikit. Padahal dalam keadaan terstimulasi, kelenjar parotid

berkontribusi besar menghasilkan saliva (50-70%).1 Selain itu, obat golongan

simpatomimetik juga menyebabkan vasokonstriksi sehingga terjadi penurunan aliran

saliva dan akhirnya mengakibatkan xerostomia.26

Obat bronkodilator antikolinergik memiliki mekanisme kerja yang berbeda

dalam menyebabkan xerostomia. Obat golongan antikolinergik merupakan obat

parasimpatolitik yang bekerja antagonis pada saraf parasimpatis.26 Seperti uraian

sebelumnya, rangsangan parasimpatis berfungsi untuk mengatur sekresi komponen

cairan saliva. Dengan adanya kerja obat antikolinergik yang menghambat perlekatan

asetilkolin pada reseptor muskarinik-kolinergik saraf parasimpatis, maka akan terjadi

2.6 Kerangka Konsep

Xerostomia Obat bronkodilator pada pasien

PPOK

Jenis obat

Lama pemberian obat

Jenis Kelamin Usia pasien