BAB 4

NALISIS SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN

4.1

ANALISIS SOSIAL

Pembangunan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup penghuninya. Berdasarkan hasil identifikasi Ditjen Cipta Karya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diketahui bahwa luas permukiman kumuh di tanah air mencapai 38.431 Ha yang tersebar di 4.108 kawasan. Tantangan dalam mengurangi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh berkaitan dengan masalah urbanisasi. Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak sehingga memicu pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggal di daerah kumuh dengan angka absolut mencapai sekitar 9,6 juta rumah tangga pada tahun 2014. Di samping itu, penanganan permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah (UU No. 1/2011) belum diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal kapasitas SDM dan pembiayaan. Penanganan permukiman kumuh memerlukan koordinasi lintas sektor, sehingga diperlukan SK Bupati/Walikota tentang permukiman kumuh sebagai acuan pemangku kepentingan dalam memadukan upaya penanganan permukiman kumuh. Pada tahun 2014 baru 215 kabupaten/kota yang telah menerbitkan SK Kumuh. Kabupaten Bangka Selatan adalah salah satu kabupaten/kota yang telah mengeluarkan SK Kumuh yang diterbitkan pada tahun 2014.

Dalam pembangunan kawasan permukiman perdesaan, kondisi saat ini lebih banyak dihadapkan pada kebutuhan penyediaan infrastruktur permukiman terutama dalam mendukung pembangunan kawasan perdesaan. Hingga tahun 2014, 68,85% dari 74.093

ANALISIS SOSIAL, EKONOMI DAN

LINGKUNGAN

desa di Indonesia merupakan desa berkembang yang masih membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur permukiman (Bappenas, diolah dari Potensi Desa Tahun 2014). Bentuk - bentuk program penanganan kawasan permukiman perdesaan selama ini diarahkan pada upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat agar mampu mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana permukiman maupun prasarana pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan. Penyelenggaraan permukiman khusus pada dasarnya adalah bagian dari penyelenggaraan permukiman perkotaan dan perdesaan, tetapi memiliki karakter khusus yaitu berada di kawasan perbatasan atau berada di kawasan rawan bencana. Permasalahan permukiman perbatasan tidak terlepas dari permasalahan pembangunan perbatasan secara umum. Kebijakan pembangunan perbatasan yang menempatkan kawasan perbatasan sebagai area belakang dan sabuk pengaman semata telah menunjukkan perlunya perubahan kebijakan dalam menangani kawasan perbatasan. Pembatasan pembangunan di kawasan perbatasan mengakibatkan rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan ini dan semakin tingginya ketergantungan pada sarana dan prasarana yang tersedia di negara tetangga. Mayoritas permukiman perdesaan yang berada di kawasan perbatasan adalah permukiman yang sulit dijangkau dan memiliki akses pelayanan dasar yang rendah. Selama ini bentuk penanganan permukiman pada kawasan perbatasan telah dilakukan melalui peningkatan infrastruktur pada kawasan perdesaan dan kawasan khusus.

A. Pengarusutamaan Gender

Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu kualitas sumber daya manu- sia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan

Kabupaten, dan Kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, sehingga seluruh proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di seluruh sektor pembangunan mempertimbangkan aspek gender. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen untuk mendukung kebijakan tersebut dengan membentuk Tim Pokja IV Kegiatan Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Cipta Karya dan BPPSPAM No. 108/KPTS/DC/2015.

Penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya yang ada saat ini pada umumnya bersifat netral gender, tanpa membedakan kelompok sasaran pelaku dan penerima manfaat pembangunan. Meskipun demikian, infrastruktur Cipta Karya ternyata memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap peningkatan kesejahteraan wanita dan anak. Sebagai contoh, dengan adanya akses terhadap air bersih maka ibu rumah tangga dapat mengumpulkan air dalam jarak yang dekat. Di samping itu, kesehatan anak-anak juga terjaga sehat dan terhindar dari penyakit diare karena memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Program pemberdayaan masyarakat juga turut melibatkan perempuan, orang tua, dan difable pada proses perencanaan sehingga prasarana permukiman dapat dimanfaatkan oleh seluruh orang tanpa diskriminasi. Ke depan, upaya pengarusutamaan gender perlu didorong dalam setiap perumusan kebijakan dan perencanaan sehingga menjamin pembangunan yang inklusif.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan pening- katan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Tantangan pembangun- an SDM meliputi:

Tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah

meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Disamping itu pembangunan kesehatan juga dihadapkan pada upaya untuk menurunkan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Secara khusus tantangan utama dalam lima tahun ke depan adalah dalam meningkatkan keper- sertaan Jaminan Kesehatan Nasional, penyiapan provider

Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan

taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin, dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu; serta meningkat- kan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internal- isasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan;

Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka memperkukuh karakter dan jatidiri

bangsa adalah meningkatkan kemampu- an masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persa-tuan bangsa; meningkatkan promosi budaya antar daerah dan diplomasi budaya antarnegara;dan meningkatkan kualitas pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya;

Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan

perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan penting- nya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarus- utamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah; dan

Tantangan dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak

kekerasan dan perlakuan salah lainnya adalah merubah sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang toleran terhadap kekerasan dan perlakuan salah lainnya, serta melaksanakan sistem perlindungan perempuan dan anak secara terkoordinasi dan menyeluruh mulai dari upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.

Sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan pemerintah yang diharapkan semakin baik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM ini merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi kewajiban daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM bidang Cipta Karya diselenggarakan pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi pelayanan penyediaan air minum, penyediaan sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan, serta penanganan permukiman kumuh perkotaan. Ke depan, Ditjen Cipta Karya akan terus mendorong kemandirian Pemerintah Daerah untuk mencapai target SPM. Kegiatan pembangunan yang dilakukan Ditjen Cipta Karya merupakan stimulan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmennya dalam pembangunan infrastruktur permukiman. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk memiliki basis data SPM sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Meskipun berbagai tantangan perlu dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan permukiman di tanah air, beberapa potensi dan peluang perlu dimanfaatkan untuk mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Potensi dan peluang itu antara lain:

Pertumbuhan ekonomi makro dan peningkatan daya saing

Saat ini, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah (Middle Income Country) dengan pertumbuhan ekonomi 5,8% (2013) dan pendapatan per kapita sebesar USD 3.500 per tahun. Kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh stabilitas yang tetap terpelihara. Inflasi dapat dikendalikan dalam batas yang aman sedangkan defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata kinerja perekonomian Indonesia cukup baik. Namun, untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2030 dan keluar dari Middle Income Trap, maka perekonomian nasional dituntut tumbuh rata-rata antara 6 - 8 persen per tahun. Diberlakukannya The ASEAN Community di tahun 2015 di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor utama untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi dan peningkatan daya saing.

Pada tahun 2015, tercatat 25 provinsi, 329 kabupaten dan 84 kota yang sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Perda RTRW memuat arahan pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Infrastruktur Cipta Karya seperti sistem air minum, persampahan, air limbah permukiman dan drainase merupakan unsur pembentuk struktur ruang yang diatur dalam RTRW. Selain itu, RTRW juga mengarahkan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai kawasan prioritas pembangunan di daerah.

RTRW memudahkan keterpaduan pembangunan infrastruktur Cipta Karya di setiap entitas wilayah, baik skala regional, kabupaten/kota, kawasan, maupun skala komunitas/lingkungan. Dengan mengacu pada RTRW, outcome dari pembangunan infrastruktur permukiman akan lebih terasa oleh masyrakat, serta lebih tepat sasaran dalam mendukung kegiatan ekonomi lokal sekaligus mengurangi permukiman kumuh. Dalam Renstra Kementerian PU-PR 2015-2019 telah ditetapkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebagai arahan pengembangan wilayah dan basis perencanaan keterpaduan infrastruktur PUPR. Lokasi WPS tersebar di seluruh Indonesia yaitu 6 WPS di Pulau Sumatera, 5 WPS di Kepulauan Bali-Nusa Tenggara, 5 WPS di Pulau Sulawesi, 4 WPS di Pulau Kalimantan, 2 WPS di Kepulauan Maluku, dan 4 WPS di Pulau Papua.

Partisipasi Dunia Usaha dalam pendanaan pembangunan

Dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan, peran para pemangku kepentingan penting untuk dikembangkan. Terutama terkait pendanaan, dimana pemerintah memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur permukiman di tanah air. Sektor swasta yang dapat berkontribusi dalam pendanaan pembangunan infrastruktur Cipta Karya. Untuk program yang bersifat cost-recovery,

sektor swasta dapat dilibatkan dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) maupun skema business to business dengan PDAM. Selain itu, untuk program non cost- recovery, dunia usaha dapat mengembangkan infrastruktur permukiman sebagai bentu

Corporate Social Responsibility (CSR). Ke depan, potensi pendanaan dari dunia usaha perlu terus dikembangkan sehingga beban pendanaan pemerintah dapat berkurang.

Pemberdayaan masyarakat

pembangunan infrastruktur di lingkungan komunitasnya. Masyarakat lokal sebagai penerima manfaat dari kegiatan pembangunan, tentu lebih memahami kondisi setempat dan kebutuhannya akan infrastruktur permukiman. Dengan menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan prioritas dan kebutuhan mereka, maka akar permasalahan dapat diidentifikasi dan pada akhirnya akan menghasilkan program pembangunan infrastruktur permukiman yang tepat. Di samping itu, masyarakat juga merupakan pengoperasi, dan pemelihara infrastruktur yang telah terbangun. Sumber daya lokal pun dapat dimobilisasi dalam pembangunan infrastruktur permukiman, sehingga mengurangi beban pendanaan pemerintah daerah.

4.2

ANALISIS EKONOMI

Untuk kegiatan pemberdayaan komunitas dalam penanggulangan kemiskinan, maka telah dilaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui Program PNPM Mandiri, yang dilaksanakan dalam bentuk P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan di 11.066 kelurahan di Indonesia. Kegiatan P2KP ini memadukan prinsip tri-bina, yaitu bina fisik lingkungan, bina ekonomi, dan bina sosial masyarakat. Dengan pendekatan tri-bina, kemiskinan perkotaan dapat dikurangi secara komprehensif.

A. Kemiskinan

Aspek sosial pada perencanaan pembangunan bidang Cipta Karya diharapkan mampu melengkapi kajian perencanaan teknis sektoral. Salah satu aspek yang perlu ditindak-lanjuti adalah isu kemiskinan. Kajian aspek sosial lebih menekankan pada manusianya sehingga yang di sasar adalah kajian mengenai penduduk miskin, mencakup data eksisting, persebaran, karakteristik, dan kebutuhan penanganannya.

Menurut standar BPS terdapat 14 kriteria yang dipergunakan untuk menentukan keluarga/rumah tangga dikategorikan miskin yaitu :

1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang. 2) Jenis lantai tempat tinggal terbat dari tanah/kayu murahan.

3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.

6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan. 7) Bahan bakar untuk memaak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah. 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.

9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 10)Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.

11)Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poloklonik.

12)Sumber penghasilan kepala rumah tangga : petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- perbulan.

13)Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD. 14)Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

Ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menggambarkan masih besarnya kemiskinan dan kerentanan. Hal ini dicerminkan oleh angka kemiskinan yang turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang belum dapat mengurangi pekerja rentan secara berarti. Tiga kelompok rumah tangga yang diperkira-kan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (underutilized) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu

(part time worker), termasuk didalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (unpaid worker); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

persen per tahun akan tetap menem- patkan persoalan tenagakerja menjadi masalah penting pembangun- an. Pertumbuhan ekonomi setinggi demikian relatif hanya mengun- tungkan beberapa kelompok tertentu, setidaknya tenaga kerja upahan.

Dengan demikian upaya mengisolasi persoalan tenaga kerja pada mereka yang menganggur dan mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, serta peningkatan akses dan produktivitas mesti segera diupayakan jalan keluarnya. Untuk itu, tantangan dalam menghilangkan kesenjangan pembangunan yang mampu meningkat- kan standar hidup penduduk 40 persen terbawah dan memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh perlindungan sosial adalah:

1. Menciptakan pertumbuhan inklusif. Pola pertumbuhan inklusif memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik (Decent Work) dan ramah keluarga miskin akan dapat mendorong perbaikan pemerataan, dan pengurangan kesen- jangan. Terciptanya dukungan terhadap perekonomian inklusif dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangun- an, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja;

2. Memperbesar investasi padat pekerja. Terbukanya lapangan kerja baru menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk. Diperlukan investasi baru untuk terciptanya lapangan kerja dan kesempatan kerja baru untuk menyerap seluas- luasnya angkatan kerja yang berpendidikan SD dan SLTP;

3. Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro. Usaha mikro perlu

memperoleh dukungan penguatan teknologi, pemasaran, permodalan, dan akses pasar yang bagus. Dukungan semacam ini perlu diberikan mengingat sebagian besar usaha mikro tidak memiliki lokasi permanen dan tidak berbadan hukum, sehingga rentan terhadap berbagai hambatan yang dapat menghalangi potensinya untuk tumbuh kembang;

sosial untuk mendukung penduduk kurang mampu agar dapat mengelola berbagai risiko, pembukaan kesempatan dan lingkungan yang inklusif agar masyarakat kurang mampu memiliki penghidupan yang layak, dan jaminan sosial yang memadai.

5. Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang

mampu. Perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup terutama bagi masyarakat kurang mampu. Peme- nuhan hak dasar ini meliputi hak untuk mendapatkan identitas/ legalitas, pelayanan kesehatan, kecukupan gizi, akses terhadap pendidikan, rumah tinggal yang layak, penerangan yang cukup, fasilitas sanitasi, dan akses terhadap air minum. T antangan dalam hal pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ini menyangkut ketersediaan layanan dasar (supply side), penjang-kauan oleh masyarakat miskin (demand side), serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik;

6. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian. Isu lain

yang masih tertinggal dan memerlu- kan perhatian adalah upaya meningkatkan produk-tivitas pertanian petani miskin, usaha perikanan tangkap maupun budi daya, dan usaha skala mikro lainnya yang menunjang rantai produksi usaha kecil yang menjadi potensi di wilayah. Perhatian juga perlu ditujukan pada peningkatan akses terhadap lahan dan aset produktif yang seringkali membatasi peningkatan produksi dan skala usaha masyarakat kurang mampu. Ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan, akses pada kredit jasa keuangan dan sumber permodalan lainnya bagi pelaku ekonomi di pedesaan, serta pemanfaatan riset dan teknologi pertanian, diseminasi dan penyediaan informasi teknologi pertanian juga menjadi faktor penting dalam mendorong ekonomi perdesaan; dan

7. Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Kelompokmasyarakat kurang mampu, rentan terhadap goncangan ekonomi dibandingkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Untuk itu, inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap goncangan kenaikan harga. Selain itu, perlu untuk memonitor perkembangan harga bahan makanan dan menjaga ketersediaan bahan pokok melalui operasi pasar. Perlunya membangun instrumen untuk menekan harga terutama bahan makanan serta melakukan verifikasi harga di pasar.

Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih merupakan tantangan yang harus diselesai dalam pembangunan ke depan. Selama 30 tahun (1982-2012) kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia (KBI), yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sangat dominan, yaitu sekitar 80 persen dari PDB, sedangkan peran Kawasan Timur Indonesia (KTI) baru sekitar 20 persen. Kesenjangan pembangunan antarwilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kesenjangan antarwilayah juga dapat dilihat dari masih terdapatnya 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan.

Kesenjangan tersebut berkaitan dengan sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Upaya-upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan tertinggal menjadi suatu keharusan untuk menangani tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan.

C. Percepatan Pembangunan Kelautan

Wilayah Bangka Selatan Sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah kelautan yang cukup besar, percepatan pembangunan kelautan merupakan tantangan yang harus diupayakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tantangan yang dihadapi antara lain adalah perlunya penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional perlu diperkuat sesuai dengan konvensi PBB tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi. Tantangan utama lainnya adalah bagaimana mengembangkan industri kelautan, industri perikanan, perniagaan laut dan peningkatan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut juga merupakan tantangan dalam pembangunan kelautan.

to PNPM, Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan Studi Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Cipta Karya. Menindaklanjuti hal tersebut maka diperlukan suatu pemetaan awal untuk mengetahui bentuk respinsif gender dari masing-masing kegiatan, manfaat, hinga permasalahan yang timbul sebagai pembelajaran di masa datang daerah.

4.3

ANALISIS LINGKUNGAN

Kajian lingkungan dibutuhkan untuk memastikan bahwa dalam penyusunan RPIJM bidang Cipta Karya oleh pemerintahan kabupaten/kota telah mengakomodasikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun amanat perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah sebagai berikut :

1. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup :

“Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas antara lain Kajian Lingungan Hidup Strategis (KLHS), Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH)”

2. UU NO. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Janga Panjang Nasional:

“Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan kualitas lingkungan secara berkelanjutan secara konsisten di segala bidang”

3. Permen LH No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis :

“Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLS digunakan untuk menyiapkan alternarif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau resiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan” 4. Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan :

A. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, an/atau program.

KLHS perlu diterapkan di dalam RPIJM antara lain karena :

1. RPIJM membutuhkan kaian aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.

2. KLHS dijadikan sebagai alat kajian Lingkungan dalam RPIJM adalah karena RPIJM berada pada tataran Kebijakan/Rencana/Program. Dalam hal ini KLHS menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi gara depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup .

KLHS disusun oleh Tim Satgas RPIJM Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi terkait langsung denagn perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota/kabupaten. Koordinasi penyusunan KLHS antar instansi diharapkan dapat mendorong terjadinya transfer pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsp perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendorong terjadinya pembangunan berkelanjutan.

Tahapan Pelaksanaan KLHS

tersebut menjadi kriteria apakah rencana/program yang disusun teridentifikasi menimbulkan resiko atau dampak terhadap isu-isu tersebut.

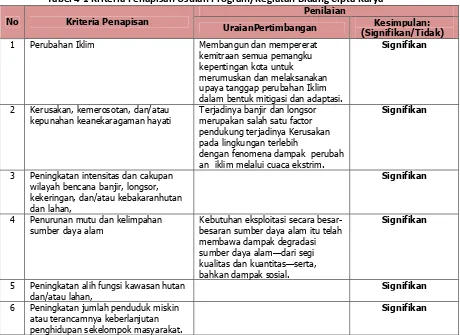

Tabel 4-1 Kriteria Penapisan Usulan Program/Kegiatan Bidang Cipta Karya

No Kriteria Penapisan UraianPertimbangan Penilaian Kesimpulan:

(Signifikan/Tidak) 1 Perubahan Iklim Membangun dan mempererat

kemitraan semua pemangku kepentingan kota untuk

merumuskan dan melaksanakan upaya tanggap perubahan Iklim dalam bentuk mitigasi dan adaptasi.

Signifikan

2 Kerusakan, kemerosotan, dan/atau

kepunahan keanekaragaman hayati Terjadinya banjir dan longsor merupakan salah satu factor pendukung terjadinya Kerusakan pada lingkungan terlebih

dengan fenomena dampak perubah an iklim melalui cuaca ekstrim.

Signifikan

3 Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaranhutan dan lahan,

Signifikan

4 Penurunan mutu dan kelimpahan

sumber daya alam Kebutuhan eksploitasi secara besar-besaran sumber daya alam itu telah membawa dampak degradasi sumber daya alam—dari segi kualitas dan kuantitas—serta, bahkan dampak sosial.

Signifikan

5 Peningkatan alih fungsi kawasan hutan

dan/atau lahan, Signifikan

6 Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat.

Signifikan

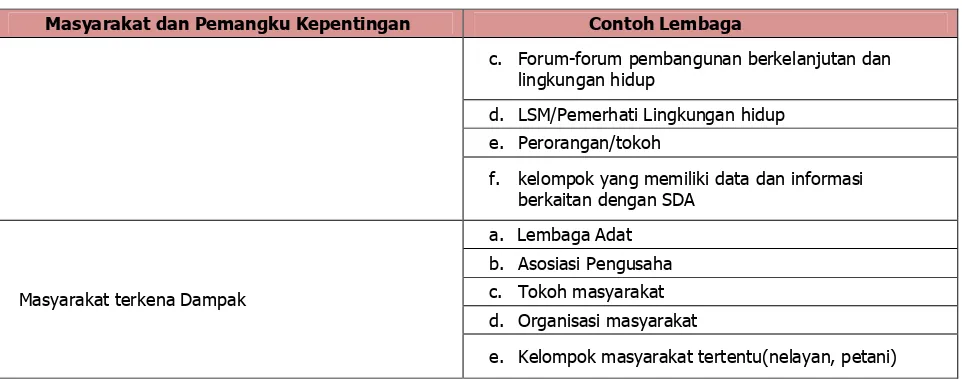

Tabel 4-2 Proses Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dalam penyusunan KLHS Bidang Cipta Karya

Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Contoh Lembaga

Pembuat keputusan a. Bupati/Walikota

b. DPRD

Penyusun kebijakan, rencana dan/atau program Dinas PU-CiptaKarya

Instansi Dinas PU-CiptaKarya b. BPLHD

Masyarakatyangmemiliki informasidan/atau keahlian

Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Contoh Lembaga

c. Forum-forum pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup

d. LSM/Pemerhati Lingkungan hidup e. Perorangan/tokoh

f. kelompok yang memiliki data dan informasi berkaitan dengan SDA

Masyarakat terkena Dampak

a. Lembaga Adat b. Asosiasi Pengusaha c. Tokoh masyarakat d. Organisasi masyarakat

e. Kelompok masyarakat tertentu(nelayan, petani)

B. AMDAL, UKL –UPL dan SPPLH

Pengelompokan atau kategorisasi proyek mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan Wajib AMDAL dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10 Tahun 2008 Tentang Penetapan Jenis Rencana Usha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Proyek wajib AMDAL

2. Proyek tidak wajib AMDAL tapi wajib UKL-UPL 3. Proyek tidak wajib UKL-UPL tapi SPPLH

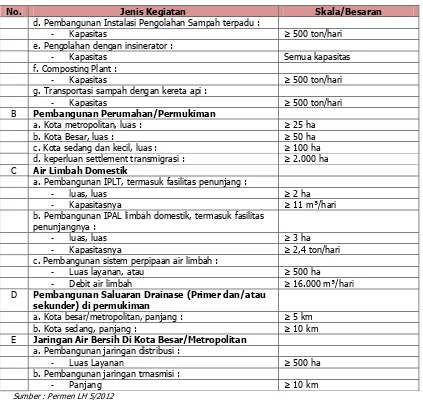

Jenis kegiatan Bidang Cipta Karya dan batasan kapasitasnya yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL adalah sebagai berikut :

Tabel 4-3 Penapisan Rencana Kegiatan Wajib AMDAL

No. Jenis Kegiatan Skala/Besaran

A Persampahan

a. Pembangunan TPA Sampah Domestik dg sistem Control landfill/sanitary landfill :

- luas kawasan TPA, atau ≥ 10 ha

- Kapasitas Total ≥ 100.000 ton

b. TPA di daerah pasang surut :

- luas landfill, atau

- Kapasitas Total Semua kapasitas/besaran

c. Pembangunan transfer station :

No. Jenis Kegiatan Skala/Besaran d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah terpadu :

- Kapasitas ≥ 500 ton/hari

e. Pengolahan dengan insinerator :

- Kapasitas Semua kapasitas

f. Composting Plant :

- Kapasitas ≥ 500 ton/hari

g. Transportasi sampah dengan kereta api :

- Kapasitas ≥ 500 ton/hari

B Pembangunan Perumahan/Permukiman

a. Kota metropolitan, luas : ≥ 25 ha

b. Kota Besar, luas : ≥ 50 ha

c. Kota sedang dan kecil, luas : ≥ 100 ha d. keperluan settlement transmigrasi : ≥ 2.000 ha

C Air Limbah Domestik

a. Pembangunan IPLT, termasuk fasilitas penunjang :

- luas, luas ≥ 2 ha

- Kapasitasnya ≥ 11 m³/hari

b. Pembangunan IPAL limbah domestik, termasuk fasilitas penunjangnya :

- luas, luas ≥ 3 ha

- Kapasitasnya ≥ 2,4 ton/hari

c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah :

- Luas layanan, atau ≥ 500 ha

- Debit air limbah ≥ 16.000 m³/hari

D Pembangunan Saluaran Drainase (Primer dan/atau

sekunder) di permukiman

a. Kota besar/metropolitan, panjang : ≥ 5 km

b. Kota sedang, panjang : ≥ 10 km

E Jaringan Air Bersih Di Kota Besar/Metropolitan

a. Pembangunan jaringan distribusi :

- Luas Layanan ≥ 500 ha

b. Pembangunan jaringan trnasmisi :

- Panjang ≥ 10 km

Sumber : Permen LH 5/2012

Jenis Kegiatan Bidang Cipta Karya yang kapasitasnya masih di bawah batas wajib dilengkapi dokumen AMDAL menjadikan tidak wajib dilengkapi dokumen AMDAL tetapi wajb dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL. Jenis kegiatan bidang Cipta Karya dan batasan kapasitasnya yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL tercermin sebagai berikut.

Tabel 4-4 Penapisan Rencana Kegiatan Tidak Wajib AMDAL tapi Wajib UKL-UPL

Sektor Teknis CK Kegiatan dan Batasan Kapasitasnya

a. Persampahan

i. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instansi penunjang :

Luas Kawasan, atau < 10 Ha Kapasitas total < 10.000 ton ii. TPA daerah pasang surut

Sektor Teknis CK Kegiatan dan Batasan Kapasitasnya

Kapasitas < 1.000 ton/hari

iv. Pembangunan Instalasi/Pengolahan Sampah Terpadu

Kapasitas < 500 ton

v. Pembangunan Incenererator

Kapasitas < 500 ton/hari

iv. Pembangunan Instansi Pembuatan Kompos

Kapasitas > 50 s.d < 100 ton/ha

b. Air Limbah Domestik/ Permukiman

i. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang :

Luas < 2 Ha

Atau Kapasitas < 11 m³/hari

ii. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Luas < 3 Ha

Atau bahan organik < 2,4 ton/hari

iii. Pembangunan Sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) diperkotaan/permukiman

Luas < 5.00 Ha

Atau debit air limbah < 16.000 m³/hari c. Drainase

Permukiman Perkotaann

i. Pembangunan saluran primer dan sekunder :

Panjang < 5 km

ii. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman

Luas kolam retensi/polder (1-5) ha

d. Air Minum

i. Pembangunan jaringan distribsi :

luas layanan : 100 ha s.d < 500 ha

ii. Pembangunan jaringan pipa tranmisi

Metropolitan/besar, Panjang : 5 s.d < 10 km

iii. Pengambilan air baku dari sungai, danau sumber air permukiman lainnya (debit)

Sungai danau : 50 lps s.d < 250 lps Mata air : 2,5 lps s.d < 250 lps

iv. Pembangunan Instalansi Pengolahan air lengkap

Debit : 50 lps s.d < 100 lps

v. Pengambilan air tanah dalam (debit) untuk kebutuhan :

Pelayanan masyarakat oleh penyelenggaraan SPAM : 2,5 lps < 5 lps Kegiatan lain dengan tujuan komersil : 1,0 lps - < 50 lps

e. Pembangunan

Gedung i. Pembangunan bangunan gedung di atas/bawah tanah : 1) Fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan : 5000 m2 s.d 10.000 m2

2) Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng : 5000 m2 s.d 10.000 m2

3) Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratuium, dan bangunan gedung pelayanan umum : 5000 m2 s.d 10.000 m2

4) Fungsi khusus, seperti reaktor nuklir, instalansi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri

Semua bangunan yang tidak dipersyaratkan untuk Amdal maka wajib dilengkapi UKL dan UPL

ii. Pembangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan atau sarana umum :

1) Fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan : 5000 m2 s.d 10.000 m2

2) Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gerejatermasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng : 5000 m2 s.d 10.000 m2

Sektor Teknis CK Kegiatan dan Batasan Kapasitasnya

4) Fungsi khusus, seperti reaktor nuklir, instalansi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri

Semua bangunan yang tidak dipersyaratan untuk Amdal maka wajib dilengkapi UKL dan UPL

iii. Pembangunan bangunan gedung di bawah atau di atas air :

1) Fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan : 5000 m2 s.d 10.000 m2

2) Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng : 5000 m2 s.d 10.000 m2

3) Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan, pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, labotarurium, dan bangunangedung pelayanan umum : 5000 m2 s.d 10.000 m2

4) Fungsi khusus, seperti reaktor nuklir, instalansi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri

Semua bangunan yang tidak dipersyaratan untuk Amdal maka wajib dilengkapi UKL dan UPL

f. Perkembangan kawasan permukiman baru

i. Kawasan Permukiman Sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), misalnya PNS, TNI/POLRI, buruh/pekerja :

Jumlah hunian : < 500 unit rumah ; Luas kawasan : < 10 ha

ii. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman

Jumlah hunian : < 500 unit rumah ; Luas kawasan :< 10 ha

iii. Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun)

Jumlah hunian : < 500 unit rumah ; Luas kawasan : < 10 ha

g. Peningkatan Kualitas

Permukiman i. Penangan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk ;

Luas Kawasan : < 10 ha ;

ii. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman

Luas kawasan : < 10 ha ;

iii. Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun)

Luas kawasan : < 10 ha

h. Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

i. Penangan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertaidengan pemindahan penduduk, dan dapat di kombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun ;

Luas Kawasan : < 5 ha ;

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10 tahun 2008

Jenis Kegiatan Bidang Cipta Karya yang kapasitasnya masih di bawah batas wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL menjadikannya tidak wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL tetapi wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH).

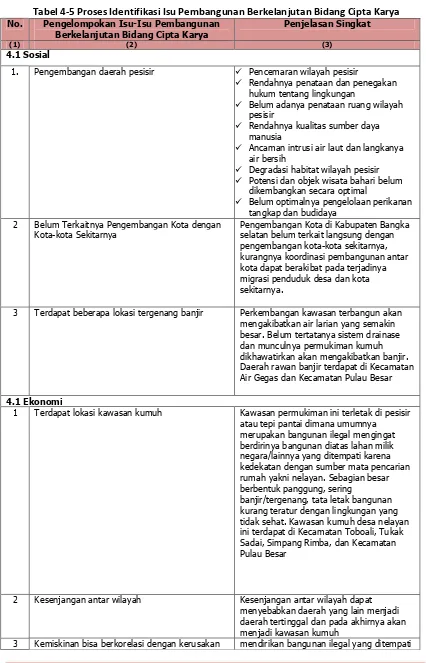

Tabel 4-5 Proses Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Bidang Cipta Karya

No. Pengelompokan Isu-Isu Pembangunan

Berkelanjutan Bidang Cipta Karya Penjelasan Singkat

(1) (2) (3)

4.1 Sosial

1. Pengembangan daerah pesisir Pencemaran wilayah pesisir

Rendahnya penataan dan penegakan

hukum tentang lingkungan

Belum adanya penataan ruang wilayah

pesisir

Rendahnya kualitas sumber daya

manusia

Ancaman intrusi air laut dan langkanya

air bersih

Degradasi habitat wilayah pesisir Potensi dan objek wisata bahari belum

dikembangkan secara optimal

Belum optimalnya pengelolaan perikanan

tangkap dan budidaya 2 Belum Terkaitnya Pengembangan Kota dengan

Kota-kota Sekitarnya Pengembangan Kota di Kabupaten Bangka selatan belum terkait langsung dengan pengembangan kota-kota sekitarnya, kurangnya koordinasi pembangunan antar kota dapat berakibat pada terjadinya migrasi penduduk desa dan kota sekitarnya.

3 Terdapat beberapa lokasi tergenang banjir Perkembangan kawasan terbangun akan mengakibatkan air larian yang semakin besar. Belum tertatanya sistem drainase dan munculnya permukiman kumuh dikhawatirkan akan mengakibatkan banjir. Daerah rawan banjir terdapat di Kecamatan Air Gegas dan Kecamatan Pulau Besar 4.1 Ekonomi

1 Terdapat lokasi kawasan kumuh Kawasan permukiman ini terletak di pesisir atau tepi pantai dimana umumnya merupakan bangunan ilegal mengingat berdirinya bangunan diatas lahan milik negara/lainnya yang ditempati karena kedekatan dengan sumber mata pencarian rumah yakni nelayan. Sebagian besar berbentuk panggung, sering

banjir/tergenang, tata letak bangunan kurang teratur dengan lingkungan yang tidak sehat. Kawasan kumuh desa nelayan ini terdapat di Kecamatan Toboali, Tukak Sadai, Simpang Rimba, dan Kecamatan Pulau Besar

2 Kesenjangan antar wilayah Kesenjangan antar wilayah dapat menyebabkan daerah yang lain menjadi daerah tertinggal dan pada akhirnya akan menjadi kawasan kumuh

No. Pengelompokan Isu-Isu Pembangunan

Berkelanjutan Bidang Cipta Karya Penjelasan Singkat

(1) (2) (3)

lingkungan karena kedekatan dengan sumber mata

pencarian rumah yakni nelayan. Sebagian besar berbentuk panggung, sering banjir/tergenang, tata letak bangunan kurang teratur dengan lingkungan yang tidak sehat.

4.1 Lingkungan

1 Pengolahan Air Limbah Black Water secara

terpadu Tangki septik masyarakat belum pernah dikosongkan;

Tidak adanya truk penyedot tinja; Tidak adanya IPAL/IPLT;

Tidak adanya pengawasan limbah

domestik; 2 Pembangunan Fasilitas MCK Komunal bagi

Rumah Tangga Miskin. 66,02 % rumah tangga miskin di kabupaten Bangka Selatan tidak memiliki fasilitas BAB;

Tingkat pelayanan Air Limbah

Permukiman di perdesaan melalui pengolahan setempat (on-site system) Pelayanan air bersih tidak kontinue dimusim

kemarau Air Baku yang berasal dari kolong Bahar dan Rindik dengan kapasitas masing-masing 20 l/d mengalami penurunan pada saat musim kemarau

Kualitas produksi air bersih rendah Belum adanya “pengamanan” Kolong yang dijadikan Air Baku, baik pengamanan dari segi aktivitas penduduk maupun

pengamanan terhadap catchment area sehingga hal tersebut akan mengganggu baik terhadap kuantitas maupun kualitas Air Kolong tersebut.

Pelanggan yang dilayani mengalami kekurangan

air Banyaknya kehilangan tekanan dalam jaringan perpipaan distribusi

Besaran tingkat kebocoran air tidak

diketahui

Tidak optimalnya jaringan distribusi

akibat pemasangan pipa tidak melalui perhitungan hidrolika tekanan