9

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS A. Kajian Pustaka

1. Kajian Tentang Anak Tunagrahita Ringan a. Pengertian Anak Tunagrahita Ringan

Menurut Wantah (2007: 1), “Secara harfiah kata tuna adalah merugi, grahita adalah pikiran. Dengan demikian ciri utama dari anak tunagrahita adalah lemah dalam berpikir atau bernalar. Menurut Somantri (2006:103), “Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-rata”. Menurut Yusuf (2009:6), “Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya”. American Psychiactric Associaton (APA, 2013: 33), menyatakan bahwa :

Intellectual disability (intellectual developmental disorder) is a disorder with onset during the developmental period that includes both intellectual and adaptive functioning deficits in conceptual, social, and practical domains. The following three criteria must be met: (A). Deficits in intellectual functions, such as reasoning, problem solving, planning, abstract thinking, judgment, academic learning, and learning from experience, confirmed by both clinical assessment and individualized, standardized intelligence testing. (B.) Deficits in adaptive functioning that result in failure to meet developmental and sociocultural standards for personal independence and social responsibility. Without ongoing support, the adaptive deficits limit functioning in one or more activities of daily life, such as communication, social participation, and independent living, across multiple environments, such as home, school, work, and community (C). Onset of intellectual and adaptive deficits during the developmental period.

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa gangguan intelektual (gangguan perkembangan intelektual) adalah gangguan yang terjadi selama periode perkembangan yaitu terganggunya fungsi intelektual dan fungsi adaptif pada ranah konsep, sosial dan praktik bina diri

yang rendah. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut seseorang dikatakan mengalami tunagrahita apabila memenuhi tiga kriteria yaitu pertama, kurangnya fungsi intelektual seperti pemecahan masalah, merencanakan sesuatu, berpikir abstrak, memutuskan sesuatu, kemampuan akademik dan non akademik dan ini telah dibuktikan melalui proses asesmen dan tes inteligensi. Kriteria kedua adalah kurangnya fungsi adaptif yang menyebabkan keterbatasan aktivitas sehari-hari seperti komunikasi, partisipasi sosial, mengurus diri sendiri yang terjadi di beberapa lingkungan seperti rumah, sekolah, lingkungan kerja dan tempat bermainnya. Dan kriteria ketiga adalah masalah fungsi intelektual dan fungsi adaptif terjadi selama masa perkembangan.

Menurut Luckasson et al (2002), “Mental retardation is a

disability characterized by significant limitations both in intellectual functioning and adaptive behavior as expressed in conceptual social, and practical adaptive skills. this disability originates before age 18”

(Gargiulo: 2012: 145). Pendapat tersebut memiliki arti keterbelakangan mental adalah cacat ditandai dengan keterbatasan yang signifikan baik dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang termasuk dalam keterampilan adaptif konseptual sosial, dan praktis, cacat ini berasal sebelum usia 18. Pendapat lain mengemukakan menurut Astati (2010: 15), “Seseorang dikategorikan sebagai penyandang tunagrahita apabila: 1) Fungsi intelektual umum secara signifikan berada dibawah rata-rata 2) Kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian (perilaku adaptif) 3) Ketunagrahitaan berlangsung pada periode perkembangan”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita adalah seorang individu yang mengalami keterlambatan atau gangguan dalam intelektual, yang berdampak pada fungsi adaptif, keterbatasan dalam berkomunikasi, sulit memecahkan masalah serta lemah dalam berpikir abstrak, sehingga mengalami kesulitan dalam mengurus dirinya sendiri ataupun menyelesaikan tugas akademik dan non akademik serta aktivitasnya sehari hari di lingkungan rumah, sekolah, kerja ataupun

tempat bermain, ini terjadi selama masa perkembangannya hingga usia 18 tahun. Oleh karena itu anak tunagrahita ringan adalah kelompok anak tunagrahita yang tergolong ringan bila dibandingkan dengan anak tunagrahita lainnya.

b. Faktor-Faktor Penyebab Tunagraita Ringan

Seorang anak mengalami ketunagrahitaan disebabkan oleh banyak faktor yang terjadi, Wantah (2007: 22) berpendapat bahwa, faktor-faktor penyebab ketunagrahitaan adalah sebagai berikut:

1) Faktor Keturunan

Keterbelakangan mental (tunagrahita) disebabkan oleh kelainan yang diwariskan oleh kelainan pada gen seperti fragile X

syndrome. Fragile X syndrome adalah kerusakan pada kromosom

yang menentukan jenis kelamin, biasanya mewarisi penyebab keterbelakangan mental.

2) Sebelum lahir

Beberapa faktor yang menyebabkan anak mengalami tunagrahita sebelum lahir yaitu: pada saat mengandung ibu meminum alkohol, pada saaat mengandung ibu terkena penyakit rubella yang mana penyakit rubella ini biasa menyerang pada usia kandungan 12 minggu pertama, ibu hamil yang menderita tekanan darah tinggi, menurunnya aliran oksigen pada janin dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan mengalami keterbelakangan mental (tunagrahita).

3) Kerusakan pada waktu lahir

Beberapa faktor yang menyebabkan anak mengalami tunagrahita pada waktu lahir yaitu: penggunaan alat yang salah untuk membantu persalinan, kelainan fisik dari kepala, otak, dan sistem saraf pusat dapat menyebabkan keterbelakangan mental.

4) Penyakit dan luka-luka pada masa kanak-kanak

Beberapa penyakit pada masa kanak-kanak yang dapat menyebabkan keterbelakangan mental seperti penyakit

hyperthyroidism, whooping cough, chickenpox (cacar air), meales

dan hib (a bacterial infection) dapat menyebabkan keterbelakangan mental apabila tidak cepat ditangani.

5) Faktor Lingkungan

Apabila anak terlahir normal akan tetapi tidak mendapatkan perawatan dengan baik seperti tidak diperhatikan perkembangan anak, menderita kekurangan gizi, kondisi hidup yang tidak sehat, hal tersebut dapat menyebabkan anak mengalami keterbelakangan mental.

Faktor-faktor penyebab ketunagrahitaan menurut pernyataan Efendi (2006: 91), mengutip simpulan Devenvort bahwa,

Penyebab ketunagrahitaan dapat dirinci sebagai berikut: 1) Kelainan atau ketunaan yang timbul pada benih plasma.

2) Kelainan atau ketunaan yang dihasilkan selama penyuburan telur. 3) Kelainan atau ketunaan yang dikaitkan dengan implantasi.

4) Kelainan atau ketunaan yang timbul dalam embrio.

5) Kelainan atau ketunaan yang timbul dari luka saat kelahiran. 6) Kelainan atau ketunaan yang timbul dalam janin.

7) Kelainan atau ketunaan yang timbul pada masa bayi dan masa kanak-kanak.

Gargiulo (2012: 158) berpendapat penyebab anak menjadi tunagrahita adalah sebagai berikut:

1) Prenatal factors

a) Chromosomal abnormalities, examples: down syndrome, fragile X, turner syndrome.

b) Metabolic and nutritional disorders.

c) Maternal infections, examples: rubella, syphilis, HIV

(AIDS), cytomegalovirus, rh incompatability, toxoplasmosis

d) Environmental conditions.

e) Unknown influences, examples: anencephaly,

hydrocephalus, microcephaly. 2) Perinatal factors

a) Gestational disorders, examples: low birth weight, prematurity.

b) Neonatal complications, examples: hypoxia, birth trauma, seizures, respiratory distress, breech delivery, prolonged delivery.

3) Postnatal factors

a) Infections and intoxicants, examples: child abuse/neglect, head trauma, malnutrition, environmental deprivation.

b) Environmental factors, examples: lead poisoning,

encephalitis, meningitis, reye`s syndrome.

a) Brain damage, examples: neurofibromatosis, tuberous

sclerosis.

Pendapat Gargiulo (2012: 158) mengenai penyebab ketunagrahitaan dapat diartikan sebagai berikut:

1) Faktor penyebab sebelum kelahiran

a) Kelaianan kromosom contohnya down syndrome, kelainan

b) Kelainan metabolisme dan kekurangan nutrisi.

c) Infeksi maternal seperti terserang penyakit rubella, syphilis, HIV (AIDS), cytomegalovirus, rh incompatability, toxoplasmosis d) Kondisi lingkungan.

e) Pengaruh yang tidak diketahui seperti anencephaly, hydrocephalus, microcephaly.

2) Faktor yang terjadi saat kelahiran

a) Gangguan kehamilan seperti, berat badan kelahiran rendah, prematur.

b) Komplikasi neonatal seperti, hypoxia, trauma kelahiran, kejang, gangguan pernafasan, kelahiran sungsang.

3) Faktor penyebab setelah kelahiran

a) Infeksi dan keracunan seperti kekerasan pada anak atau pengabaian, trauma kepala, malnutrisi, pengabaian lingkungan. b) Faktor lingkungan seperti, keracunan timbal, radang otak,

meningitis, sindrome reye.

c) Kerusakan otak seperti, neurofibromatosis, tuberous sclerosis. Berdasarakan uraian pendapat tersebut disimpulkan bahwa faktor penyebab ketunagrahitaan seseorang yaitu: ibu hamil kekurangan nutrisi saat masa kehamilan, ibu hamil terserang penyakit rubella, ibu hamil terserang HIV dan sebagainya, penggunaan alat yang salah pada proses persalinan, berat badan kelahiran rendah, prematur dan sebagainya, gizi buruk pada anak, meningitis, penyakit dan luka-luka pada saat kanak-kanak.

c. Karakteristik Anak Tunagrahita Ringan

Untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada anak tunagrahita pendidik harus mengetahui karakteristik anak. Secara umum karakteristik tunagrahita dapat dilihat dari fisik dan penampilannya menurut Yusuf (2009: 8) yaitu :

1) Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu besar atau kecil

2) Tidak dapat mengurus diri sesuai usia

3) Tidak ada/kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan 4) Koordinasi gerakan kurang (gerak sering tidak terkendali)

Ahli lain berpendapat bahwa menurut Soemantri (2006: 105), karakteristik anak tunagrahita adalah sebagai berikut:

1) Keterbatasan intelegensi

Anak tunagrahita memiliki kekurangan dalam menyesuaikan diri dengan masalah-masalah dan situasi-situasi kehidupan baru, belajar dari pengalaman masa lalu, berpikir abstrak, kreatif. Kapasitas belajar anak tunagrahita memiliki kekurangan terutama yang bersifat abstrak seperti belajar menulis, membaca dan berhitung.

2) Keterbatasan sosial

Anak tunagrahita memiliki kesulitan dalam mengurus dirinya sendiri dalam masyarakat, mereka cenderung berteman dengan anak yang lebih muda, ketergantungan besar terhadap orangtua, tidak mampu memikul tanggung jawab sosial dengan bijaksana sehingga selalu dibimbing dan diawasi.

3) Keterbatasan fungsi-fungsi mental lainnya.

Anak tunagrahita memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan reaksi pada situasi baru dikenalnya, anak tunagrahita memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa, selain itu anak tunagrahita kurang mampu untuk mempertimbangkan sesuatu, membedakan antara baik dan buruk. Astati (2010: 16) berpendapat karakteristik anak tunagrahita dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Karakteristik umum a) Akademik

Kapasitas belajar anak tunagrahita sangat terbatas, terutama untuk hal-hal yang abstrak, lebih banyak belajar membeo, sering membuat kesalahan yang sama, cenderung menghindari perbuatan berpikir, sukar memusatkan perhatian, sukar membuat kreasi baru, cepat lupa dan rentang perhatiannya pendek.

b) Sosial emosional

Dalam pergaulan anak tunagrahita tidak dapat mengurus, memelihara dan memimpin diri, mereka cenderung bermain dengan anak yang lebih muda darinya, mereka juga tidak mampu menyatakan rasa bangga atau kagum. Mereka

mempunyai kepribadian yang kurang dinamis, mudah goyah, kurang menawan, dan tidak berpandangan luas. c) Fisik/Kesehatan

Struktur maupun fungsi tubuh pada umumnya anak tunagrahita kurang dari anak normal. Mereka baru bisa berjalan dan berbicara pada usia yang lebih tua dari anak normal. Sikap dan gerakannya kurang indah. Pendengaran dan penglihatannya banyak yang kurang sempurna. Kelainan ini bukan organ tetapi karena mereka tidak memahami apa yang mereka lihat dan mereka dengar.

2) Karakteristik pada masa perkembangannya a) Masa bayi

Walaupun masih sulit membedakan anak tunagrahita dan normal, tetapi para ahli mengemukakan bahwa bayi tunagrahita tampak mengantuk saja, apatis, tidak pernah sadar, jarang menangis, kalau menangis terus-menerus, terlambat duduk, bicara dan berjalan.

b) Masa kanak-kanak

Pada masa ini anak tunagrahita sedang lebih mudah dikenal daripada anak tunagrahita ringan. Apabila anak tunagrahita ringan memperlihatkan ciri-ciri: mereaksi cepat tapi tidak tepat, tampak aktif sehingga memberikan kesan bahwa anak ini pintar, pemusatan perhatiannya sedikit, hyperactive, bermain dengan tangannya sendiri, cepat bergerak tanpa dipikir dahulu.

c) Masa sekolah

(1) Kesulitan yang ditampakan pada masa sekolah adalah: adanya kesulitan belajar pada hampir semua mata pelajaran (membaca, menulis dan berhitung). Anak tidak dapat melihat perbedaan antara dua hal yang mirip bentuknya ataupun ukurannya. Sukar membedakan arah dan posisi, seperti huruf `d` dan `b`, `n` dan `m`, ikan dan kain, kelainan dalam persepsi, asosiasi, mengingat kembali, kekurangmatangan motorik, dan gangguan sensomotorik

(2) Prestasi yang kurang

Hal ini mulai tampak jelas bila anak mulai menduduki 4 SD karena di kelas tersebut mulai mempelajari konsep abstrak.

(3) Kebiasaan kerja yang tidak baik

Kebiasaan ini muncul karena mereka bingung dengan tugas yang ia rasakan sulit dan banyak.

(4) Perhatian yang mudah beralih

Perhatian anak tunagrahita hanya berlangsung sebentar. Anak mudah merasa lelah, bosan dan mengalihkan perhatiannya ke hal-hal yang lain.

(5) Kemampuan motorik yang kurang

Karena kerusakan otak, banyak anak tunagrahita mengalami gangguan motorik sehingga anak tidak dapat bergerak dengan tepat, kaku, koordinasi motorik tidak baik. Hal ini terlihat ketika anak berjalan, berlari, lompat, melempar, menulis dll.

(6) Perkembangan bahasa yang jelek

Hal ini terjadi karena perkembangan bahasa yang miskin dan kekurangan kemampuan berkomunikasi.

(7) Kesulitan menyesuaikan diri

Manifestasi dari kesulitan tersebut adalah adanya sikap agresif, acuh tak acuh, menarik diri, menerima pasif atau tidak menaruh perhatian atas nasihat atau merasa tidak dianggap oleh lingkungan.

d) Masa Puber

Perkembangan berpikir dan kepribadian anak tunagrahita dibawah anak seusianya. Akibatnya anak mengalami kesulitan dalam pergaulan dan mengendalikan diri. Setelah tamat sekolah ia belum siap untuk bekerja akan tetapi ia tidak mungkin untuk melanjutkan pendidikan. Apabila diterima bekerja, mereka bekerja sangat lamban dan tidak terarah. Menurut APA, (2013: 34) karakteristik anak tunagrahita ringan yaitu:

1) Coceptual Domain

For presschool children, they may be no obvious conceptual differences.

For school-age children and adults, there are difficulties in learning academic skills involving reading, writing and aritmetic, time or money, with support needed in one or more areas meet age-related expectations

In adult, abstrac thingking, executive functinon. 2) Social Domain

Compared with typically developing agemates, the individual is immature in sosial interaction. For example, there may be difucultlly in accurately perceiving peers social cues. Comunnication, conversation and language are more concrete or immature than expected for age.

3) Practical Domain

The individual may function age-appropriately in personal care. Individuals need some support with complex daily living task in comparison to peers.

Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa karakteristik anak tunagrahita ringan dapat dilihat dalam tiga hal yaitu bagian konsep, sosial dan praktik. Bagian konsep anak terlihat kesulitan dalam belajar akademik

ketika anak memasuki usia sekolah. Bagian sosial anak mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya dan bagian praktik anak perlu dibantu dalam aktifitasnya sehari hari.

Dari uraian pendapat tersebut dapat disimpulkan karakteristik anak tunagrahita adalah anak yang memiliki keterbatasan dari segi intelegensi, akademik, sosial, fisik dan penampilannya meliputi, daya abstraksi rendah, kekurangan dalam menyesuaikan diri dengan situasi-situasi baru, kapasitas belajar yang terbatas, cepat lupa, sukar memusatkan perhatian, memiliki hambatan dalam interaksi sosialnya, kemampuan motorik yang kurang dan mengalami kesuliatan pada masa sekolah, sehingga berpengaruh pada kemampuan adaptif dalam aktifitas sehari-hari mengurus dirinya sendiri. Karakteristik anak tunagrahita secara umum tersebut juga merupakan karakteristik anak tunagrahita ringan yaitu keterbatasan yang tergolong ringan dari segi intelegensi, akademik, sosial, fisik dan penampilannya .

d. Klasifikasi Anak Tunagrahita Ringan

Untuk memberikan pelayanan anak tunagrahita sesuai kebutuhannya maka pendidik perlu untuk mengetahui klasifikasi anak tunagrahita. Menurut pendapat Efendi (2006: 90) bahwa, “Seorang pedagog mengklasifikasikan anak tunagrahita didasarkan pada penilaian program pendidikan yang disajikan pada anak. Dari penilaian tersebut dapat dikelompokan menjadi anak tunagrahita mampu didik, anak tunagrahita mampu latih, dan anak tunagrahita mampu rawat”. Somantri (2006:106), mengklasifikasikan tunagrahita kedalam tiga tipe yaitu :

1) Anak tunagrahita ringan memiliki IQ 69-55 menurut skala Weschler (WISC). Selain itu mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana.

2) Anak tunagrahita sedang memiliki IQ 54-40 menurut skala Weschler (WISC). Mereka dapat dididik mengurus diri sendiri, melindungi diri sendiri dari bahaya seperti kebakaran, berjalan dijalan raya, berlindung dari hujan, dan sebagainya.

3) Anak tunagrahita berat memiliki IQ antara 39-25 menurut skala Weschler (WISC). Anak tunagrahita berat memerlukan perawatan secara total dalam hal berpakaian, mandi, makan dan lainnya.

Bahkan mereka memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidupnya.

Pendapat yang selaras menurut Santrock (2013: 225), mengklasifikasikan tunagrahita berdasarkan skor IQ (skala Weschler) sebagai berikut:

1) Tipe tunagrahita ringan memiliki IQ dengan rentang 55-70 2) Tipe tunagrahita moderat memiliki IQ dengan rentang 40-54 3) Tipe tunagrahita berat memiliki IQ dengan rentang 25-39 4) Tipe tunagrahita parah memiliki IQ dengan rentang <25

Pendapat lain menurut APA (2013: 33) disebutkan bahwa, “The

various levels of severity are defined on the basis of adaptive functioning, and not IQ scores, because it is adaptive functioning that determines the level of supports required. Moreover, IQ measures are less valid in the lower end of the IQ range”. Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa

pengklasifikasian itu berdasarkan fungsi adaptif bukan berdasarkan IQ, karena fungsi adaptif yang menentukan dukungan yang diperlukan anak. Selain itu terkadang kisaran IQ terjadi kurang valid.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut disimpulkan bahwa menurut tingkat kecerdasan (Skala Weschler) tunagrahita diklasifikasikan menjadi tunagrahita ringan (IQ 70-55), tunagrahita sedang (54-40), tunagrahita berat (39-25), dan tunagrahita sangat berat (<25). Akan tetapi, tunagrahita kini tidak diklasifikasikan berdasarkan rentang IQ namun berdasarkan kemampuan adaptif yang dilihat dari aspek konseptual, sosial dan praktik

e. Permasalahan Anak Tunagrahita Ringan

Berdasarkan karakteristik anak tunagrhita dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita memiliki berbagai keterbatasan, dengan keterbatasan yang dimiliki mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan. Menurut

Astati (2010: 23), masalah yang dihadapi anak tunagrahita dalam konteks pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Masalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari

Masalah ini berkaitan dengan kesehatan dan pemeliharaan diri seperti: cara makan, menggosok gigi, memakai baju, memasang sepatu dan lain-lain.

2) Masalah kesulitan belajar

Dengan keterbatasan yang dimiliki anak tunagrahita membuat tunagrahita mengalami kesulitan terutama dalam bidang akademik, masalah yang sering dirasakan diantaranya: kesulitan menangkap pelajaran, kesulitan dalam belajar yang baik, kemampuan berpikir abstrak yang terbatas dan daya ingat yang lemah.

3) Masalah penyesuaian diri

Masalah ini berkaitan dengan kesulitan dalam hubungannya bersosialisai dengan kelompok maupun individu disekitarnya sehingga anak sering dijauhi oleh lingkungannya dan berpengaruh pada pembentukan pribadi anak.

4) Masalah penyaluran ke tempat kerja

Anak tunagrahita cenderung banyak menggantungkan diri kepada orang lain terutama kepada keluarga terlebih orangtua, hal ini menyebabkan sulitnya anak tunagrahita beradptasi dengan lingkungan kerja yang membutuhkan kemandirian dan banyak keterampilan, sehingga dari pihak sekolah perlu menyiapkan banyak keterampilan bagi anak tunagrahita agar dapat membekali anak terjun kemasyarakat sebagai individu yang mandiri.

5) Masalah kepribadian dan emosi

Berdasarkan karakteristik, anak tunagrahita mengalami masalah untuk berpikir, keseimbangan pribadinya kurang konstan dan kondisi yang demikian dapat dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari, misalnya: mudah marah dan mudah tersinggung serta mengganggu orang lain disekitarnya.

6) Masalah pemanfaatan waktu luang

Untuk mencegah anak tunagrahita dari kondisi yang berbahaya dan agar anak tidak mengganggu ketenangan masyarakat maupun keluarganya sendiri, anak tunagrahita perlu diberi bimbingan dalam memanfaatkan waktu luang karena mereka belum bisa memanfaatkan waktu luang dan kapan waktu luang mereka.

Pendapat lain menurut Yusuf (2009: 8) bahwa, “Anak tunagrahita mengalami masalah dalam berbagai hal yaitu:

1) Masalah dalam kemahirannya memecahkan masalah. 2) Masalah melakukan sesuatu yang baru.

Beberapa permasalahan yang dihadapi anak tunagrahita menurut Efendi (2006: 98) yaitu:

Keterlambatan perkembangan kognitif pada anak tunagrahita menjadi masalah besar bagi anak tunagrahita meniti tugas perkembangannya, masalah dan hambatan tersebut yaitu sebagai berikut :

1) Cenderung memiliki kemampuan berpikir konkret dan sukar berpikir.

2) Mengalami kesulitan dalam konsentrasi. 3) Kemampuan sosialisasinya terbatas.

4) Tidak mampu menyimpan instruksi yang sulit.

5) Kurang mampu menganalisis dan menilai kejadian yang dihadapi. 6) Pada tunagrahita mampu didik, prestasi tertinggi di bidang baca,

tulis, hitung tidak lebih dari anak normal setingkat kelas III-IV sekolah dasar.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan anak tunagrahita ringan terjadi dalam beberapa hal yaitu: permasalahan yang tergolong ringan dalam kehidupan sehari-hari, dalam prestasi belajar, dalam kepribadian dan dalam sosial emosional serta penyesuaian diri.

2. Kajian Tentang Bina Diri Anak Tunagrahita a. Pengertian Bina Diri

Banyak kegiatan sehari-hari yang perlu diajarkan kepada anak tunagrahita seperti makan, memakai baju, menggunakan telepon, menenjemen uang, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Kegiatan sehari-hari ini dijadikan pembelajaran bagi anak tunagrahita yang terangkum dalam program khusus bina diri, pembelajaran ini diberikan kepada anak tunagrahita ringan agar mereka dapat mengurus dirinya sendiri serta hidup mandiri tanpa bergantung dengan orang lain. “Bina diri adalah suatu pembinaan dan pelatihan tentang kegiatan kehidupan sehari-hari yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun di sekolah inklusif/sekolah regular yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus” (Sudrajat & Rosida, 2013: 53)

Menurut Astati (2010: 7), “Bina diri adalah usaha membangun diri individu baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial melalui pendidikan dikeluarga, sekolah dan masyarakat sehingga terwujudnya kemandirian dengan keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari”. Menurut Casmini (2012: 1), “Bina Diri adalah usaha membangun diri individu baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial melalui pendidikan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Sehingga terwujutnya kemandirian dengan keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari secara memadai”. Basuni (2012) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa, “Ketrampilan bina diri merupakan upaya yang dilakukan individu agar dapat mengurus dan merawat diri sendiri yang dapat digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat hidupnya”.

Pendapat lain menurut Yusuf, Choiri, dan Subagya (2013: 37), “Bina diri adalah usaha memberikan perlakuan anak tunagrahita agar mereka mampu mengurus dirinya sendiri, dapat melakukan pekerjaan sehubungan dengan kegiatan hidup sehari-hari, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta dapat melakukan keterampilan-keterampilan tertentu”. Menurut Depdikbud (2014: 3), Program pengembangan diri merupakan hal yang sangat penting untuk mengantarkan peserta didik tunagrahita dalam melakukan pengembangan dirinya”.

Dengan demikian berdasarkan uraian pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bina diri atau pengembangan diri adalah usaha membantu individu tunagrahita agar mereka mandiri dalam mengurus dirinya sendiri dan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak membutuhkan pertolongan lain dalam mengurus dirinya dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan.

b. Ruang Lingkup bina diri

Ruang lingkup bina diri atau pengembangan diri adalah bahan ajar atau materi pembelajaran bina diri yang diberikan untuk siswa. Menurut AAID (2002) dalam Gargiulo (2012: 150). dibagi menjadi tiga

kemampuan area bagi anak tunagrahita yaitu: Area pertama konseptual yang meliputi bahasa (reseptif dan ekspresif), membaca dan menulis, konsep uang dan arahan diri. Area kedua sosial meliputi kemampuan interpersonal, tanggungjawab, harga diri, mengikuti aturan, taat hukum dan pembelajaran agar tidak mudah tertipu. Area ketiga praktis meliputi empat bagian yaitu aktifitas sehari hari (makan, mobilitas, ke toilet dan memakai baju), kegiatan sehari-hari yang berperan penting (persiapan makan, menjaga rumah, minum obat, menejemen uang dan menggunakan telpon). Keterampilan okupasi, dan mempertahankan diri dari lingkungan yang aman.

Area-area kemampuan anak tunagrahita tersebut dapat diterapkan dalam ruang lingkup pembelajaran bina diri bagi anak tunagrahita seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Merawat diri, meliputi: makan-minum, kebersihan badan. 2) Mengurus diri, seperti: berpakaian, berhias.

3) Menolong diri, seperti: menghindari dan mengendalikan bahaya. 4) Komunikasi, meliputi: komunikasi perbuatan, lisan, tulisan, dan

penggunaan media komunikasi.

5) Sosialisasi, meliputi: a) sosial akademis (membaca, menulis, dan berhitung termasuk mengelola uang); b) kesadaran sosial (peraturan/ tata tertib di rumah, di masyarakat, membantu orang lain, memelihara lingkungan, dan menunggu giliran); c) hubungan sosial (memperkenalkan diri, berteman, bermain, penggunaan sumber-sumber di masyarakat seperti: berbelanja, penggunaan kendaraan umum).

6) Keterampilan/ persiapan pekerjaan, meliputi: tata laksana rumah, penguasaan keterampilan, dan mengkomunikasikan hasil pekerjaan (Astati, 2010: 9).

Ruang lingkup dalam pembelajaran bina diri menurut Sudrajat & Rosida (2013: 19) adalah sebagai berikut:

1) Merawat diri

Merawat diri merupakan kegiatan sehari-hari yang mendasar seperti:

a) Mengenal dan menggunakan alat-alat makan dan minum.

b) Melakukan kebersihan diri seperti mandi, menggosok gigi, membersihkan setelah buang air kecil dan besar dan merawat rambut.

2) Mengurus diri

Mengurus diri merupakan kemampuan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan keterampilan dirinya seperti cara berpakaian dan cara berhias.

3) Menolong diri

Menolong diri merupakan kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti:

a) Menghindari dan mengendalikan diri dari bahaya seperti: api, listrik, air, binatang peliharaan dan binatang buas.

b) Melakukan kegiatan sehari-hari di rumah seperti: mencuci pakaian dan perabotan rumah tangga, menyapu dan mengepel, memasak masakan sederhana.

4) Komunikasi

a) Komunikasi ekspresif seperti: mengungkapkan keinginan, bertanya tentang dirinya dan keluarga.

b) Komunikasi reseptif seperti: memahami simbol-simbol yang ada disekitar (tanda lalu lintas, tanda kamar kecil pria dan wanita, memhami percakapan orang lain dan sebagainya)

5) Sosialisasi dan adaptasi

Kemampuan sosialisasi dan adaptasi merupakan interaksi dengan lingkungan sekitar seperti: bermain dengan teman, melakukan kerja sama dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, menolong orang, dan sebagainya.

6) Keterampilan hidup

Kemampuan keterampilan hidup adalah kemampuan dalam: a) Mengatur dan menggunakan uang.

b) Belanja dan mengatur hasil pembelajaran. c) Belanja di warung dan supermarket. 7) Mengisi waktu luang

Pengklasifikasian keterampilan bina diri dalam pembelajaran menurut Yusuf, dkk, (2013: 37-39) adalah sebagai berikut:

1) Menjaga kebersihan badan, misalnya menggosok gigi, mandi, mencuci muka

a) Pemeliharaan pakaian seperti mencuci dan menyeterika.

b) Memilih dan memakai pakaian yang pantas sesuai dengan keadaan, cuaca dan keperluan.

c) Perbaikan pakaian sederhana.

d) Pembinaan etika pergaulan dan sopan santun.

e) Sikap duduk yang pantas, misalnya waktu makan, di kelas, di rumah sesuai dengan situasi.

f) Cara berbicara, cara berjalan dan cara bertamu.

g) Menghias diri, misalnya menyisir rambut, memakai bedak. 2) Bidang makanan dan minuman

Cara menyajikan dan menghidangkan makanan/ makanan sederhana untuk diri sendiri.

b) Menanak nasi dan membuat lauk-pauk.

c) Cara mengatur meja makan dan menghidangkan makanan. d) Tata cara makan yang sopan.

e) Cara menyimpan makanan, minuman dan alat-alat makan. 3) Bidang kesehatan lingkungan

a) Menanamkan rasa tanggung jawab atas kebersihan lingkungan. b) Memelihara kebersihan, a.l. Kamar sendiri, rumah, lingkungan

rumah.

c) Mengenalkan instansi-instansi yang menangani masalah kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, polindes, dsb d) Belajar bertanggung jawab atas kesehatan umum.

4) Bidang tugas-tugas sederhana di rumah dan di sekolah. Kegiatan ini antara lain:

a) Penghargaan terhadap pekerjaan di rumah. b) Pemeliharaan perabot rumah.

c) Pemeliharaan lingkungan agar tetap menyenangkan, baik di rumah maupun di sekolah.

d) Pemilihan tempat bermain yang aman. e) Cara menyimpan alat-alat permainan.

f) Kebiasaan melakukan tugas-tugas di kelas atau di sekolah, misalnya menghapus papan tulis, mengambil kapur, membersihkan meja, mengatur buku.

g) Kebiasaan membantu guru dalam melakukan tugas-tugas ringan di sekolah.

5) Bidang keuangan, antara lain tentang:

a) Menanamkan pengertian tentang nilai uang. b) Pemakaian uang secara hemat dan efektif. c) Memupuk hasrat menabung.

d) Penggunaan harta benda keluarga secara ekonomis. 6) Bidang pemeliharaan anak kecil, misalnya:

a) Membantu ibu mengasuh anak kecil. b) Bermain dengan adik-adiknya.

c) Menjaga keselamatan dan kesehatan adik.

7) Bidang pertolongan pertama pada kecelakaan antara lain: a) Cara menggunakan obat-obatan pada luka baru. b) Cara menyimpan obat-obatan.

c) Cara memberi pertolongan yang sederhana

Dari pendapat tersebut keterampilan bina diri atau pengembangan diri dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu menjaga kebersihan badan, bidang makanan dan minuman, bidang kesehatan lingkungan, bidang

tugas-tugas sederhana di rumah dan di sekolah, bidang keuangan, bidang pemeliharaan anak kecil, dan bidang pertolongan pertama pada kecelakaan.

Pendapat ahli lain menurut Casmini (2012: 8), aspek pengembangan dalam program bina diri adalah sebagai berikut :

1) Merawat diri: makan-minum, kebersihan badan, menjaga kesehatan.

2) Mengurus diri: berpakaian, berhias diri.

3) Menolong diri: menghindar dan mengendalikan diri dari bahaya. 4) Berkomunikasi: komunikasi non verbal, verbal, atau tulisan. 5) Bersosialisasi: pernyataan diri, pergaulan dengan anggota keluarga,

teman, dan anggota masyarakat.

6) Penguasaan pekerjaan: pemeliharaan alat, penguasaan keterampilan, mencari informasi pekerjaan, mengkomunikasikan hasil pekerjaan dengan orang lain.

7) Pendidikan seks: membedakan jenis kelamin, menjaga diri dan alat reproduksi, menjaga diri dari sentuhan lawan jenis.

Pendapat lain menurut Depdikbud (2014: 10) mengemukakan ruang lingkup program pengembangan diri mencakup komponen sebagai berikut:

1) Merawat diri: makan, minum dan kebersihan. 2) Mengurus diri: berpakaian dan berhias.

3) Menolong diri: menjaga keselamatan dan mengatasi dari bahaya. 4) Berkomunikasi: berkomunikasi lisan, tulisan, isyarat dan gambar. 5) Bersosialisasi: bersosialisasi dengan lingkungan keluarga,sekolah

dan masyarakat.

6) Keterampilan hidup: keterampilan menggunakan uang, keterampilan berbelanja dan keterampilan dalam bekerja.

7) Mengisi waktu luang: kegiatan-kegiatan olahraga, seni, dan keterampilan sederhana seperti memelihara tanaman dan hewan Depdikbud.

Berdasarkan pendapat tersebut pencapaian kemandirian anak tunagrahita dalam bina diri atau pengembangan diri mencakup bahan kajian yaitu: merawat diri (makan dan minum), mengurus diri (berpakaian, berhias), menolong diri (menghindari diri dari bahaya), berkomunikasi (verbal, non verbal), bersosialisasi, penguasaan pekerjaan, pendidikan seks, menejemen uang, dan pertolongan pertama pada

kecelakaan. Banyak keterampilan bina diri atau pengembangan diri yang harus diajarkan kepada anak tunagrahita ringan akan tetapi pada penelitian ini hanya berfokus dalam hal mengurus diri yaitu memakai kemeja. Keterampilan memakai kemeja adalah salah satu hal penting yang harus diajarkan lebih awal kepada anak tunagrahita ringan karena memakai kemeja adalah kepentingan pribadi individu.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Menurut Alam & Mukherjee (2003: 4) dalam jurnalnya dijelaskan bahwa:

Urutan kesulitan activity daily living (ADL) yang harus diajarkan dari umur bawah atau paling awal menurut domain fisik meliputi: makan, memakai baju, mandi, berjalan di dalam ruangan (katakan ke toilet), berjalan di luar ruangan (mengatakan untuk belanja rutin), memasak/membersihkan rumah, memanjat tangga, menyisir rambut dan berdiri dari posisi duduk.

Menurut pendapat-pendapat tersebut banyak kegiatan sehari-hari yang harus diajarkan kepada anak tunagrahita seperti makan, memakai baju, menggunakan telepon, menenjemen uang, membersihkan rumah dan lain sebagainya.

Dengan demikian urutan aktifitas sehari-hari yang perlu diajarkan lebih awal kepada anak tunagrahita salah satunya adalah memakai baju atau berbusana yang salah satunya memakai kemeja, dan memakai kemeja ini menjadi fokus dalam penelitian ini.

c. Kemampuan Memakai Kemeja Anak Tunagrahita Ringan

Kemampuan anak tunagrahita ringan dalam memakai kemeja dapat dilihat dari karakteristik anak tunagrahita ringan. Menurut APA (2013: 34), “Kemampuan anak tunagrahita ringan berdasarkan practical domain bahwa anak tunagrahita ringan membutuhkan dukungan dalam pemenuhan tugas aktifitas sehari-hari yang kompleks dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, dimasa dewasanya pun anak tunagrahita ringan masih membutuhkan dukungan dalam pengorganisasian rumah tangga dan perawatan anak”.

Menurut Yusuf (2009: 8), “Secara umum karakteristik tunagrahita Tidak dapat mengurus diri sesuai usia". Mengurus diri sendiri dalam aktifitas sehari-hari dapat dikaitkan dengan berbusana yang salah satunya adalah memakai kemeja. Memakai kemeja membutuhkan keterampilan atau kecakapan dalam motorik halus. Kesulitan mengancingkan baju pada anak tunagrahita merupakan dampak dari kemampuan motorik anak tunagrahita. Pendapat tersebut didukung oleh Somantri (1996: 88), semakin rendah kemampuan intelektual seorang anak maka semakin rendah pula kemampuan motoriknya.

Pernyataan lain menurut Grossman (1983) dalam Gargiulo (2012: 143), “Describes intellectual disabilities as significantly subaverage

general intellectual functioning resulting in or associated ith concurrent impairments in adaptive behavior and manifested during the

developmental period”. Pernyataan tersebut dapat diartikan

ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara signifikan berada dibawah rata-rata, bersamaan dengan itu ia mengalami kekurangann dalam perilaku adaptif dan ini berlangsung pada masa perkembangannya.

Pendapat lainnya menurut Astati (2010: 22), salah satu karakteristik anak tunagrahita pada masa perkembangnnya yaitu kemampuan motoriknya kurang hal ini disebabkan karena banyak kerusakan otak, anak tunagrahita mengalami gangguan motorik. Ia tidak dapat bergerak dengan tepat, kaku, koordinasi motorik tidak baik”. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa semakin berat ketunagrahitaan seorang anak semakin rendah pula kemampuan bina dirinya salah satunya memakai kemeja.

Menurut Susanti (2013: 102), “Kemampuan anak tunagrahita ringan dalam memakai seragam sekolah adalah suatu keterampilan atau kecakapan anak untuk dapat memakai baju dengan rapi sehingga anak mandiri tanpa harus dibantu orang lain”. Menurut Suriadi, dkk (2013: 4), “Pada kegiatan mengenakan baju kemeja kedengarannya sangat sederhana

akan tetapi bila diaplikasikan pada anak tungrahita, sebagian besar dari mereka tidak bisa melakukan sendiri tanpa diajarkan dan dilatih terlebih dahulu ini terbukti ketika guru meminta anak mengenakan kemeja sendiri tetapi anak tidak bisa”.

Dengan demikian dari beberapa pernyataan tersebut disimpulkan bahwa kemampuan anak tunagrahita memakai kemeja masihlah buruk karena dipengaruhi oleh kemampuan intelektual yang berpengaruh terhadap kemampuan motoriknya sehingga diperlukan bimbingan untuk menjadikan anak mandiri memakai kemeja. Dengan demikian kemampuan memakai kemeja anak tunagrahita ringan adalah suatu keterampilan yang harus dimiliki anak untuk memakai kemaja tanpa perlu bantuan orang lain sehingga anak mandiri.

d. Langkah-Langkah Memakai Kemeja

Memakai kemeja salah satu pekerjaan yang sulit bagi anak tunagrahita. Untuk membuat memakai kemeja menjadi mudah diperlukan analisis tugas atau langkah-langkah cara memakai kemeja. Menurut Martin & Pear (2011: 138), analisis tugas adalah proses membagi tugas menjadi langkah-langkah kecil untuk mempermudah pekerjaan. Langkah-langkah memakai kemeja menurut Astati (2010: 60), adalah sebagai berikut :

1) Memasukkan tangan kanan pada lubang lengan kanan 2) Memasukkan tangan kiri pada lubang lengan kiri 3) Merapikan/menarik baju kedepan

4) Menyamakan ujung bawah dan mengancingkan bagian bawah 5) Mengancingkan baju satu persatu sampai selesai

6) Melihat cermin tanda sudah rapi.

Langkah-langkah memakai kemeja Menurut Wantah (2007: 192), adalah sebagai berikut:

1) Mengambil kemeja dari tempatnya 2) Membuka kancing kemeja

3) Anak memasukkan tangannya pada lengan kanan atau kiri

4) Anak merapikan kemeja dengan mempertemukan kelim bawah kemeja bagian kanan dan kiri sehingga sejajar.

5) Anak mulai mengancingkan kemeja dari bagian atas atau bawah tergantung kebiasaan anak sampai kemeja tertutup rapi".

Langkah-langkah mengenakan pakaian menurut Depdikbud (2014: 30), adalah sebagai berikut:

1) Orientasi bagian depan dan belakang kemeja.

2) Memperagakan mengambil kemeja dari gantungan baju 3) Menggantungkan kemeja di pundak

4) Memasukkan tangan kanan pada lubang tangan kanan 5) Memasukkan tangan kiri pada lubang tangan kiri 6) Merapikan atau menarik kemeja ke depan

7) Menyamakan ujung bawah dan mengancingkan bagian bawah 8) Mengancingkan baju satu persatu

9) Melihat atau mengecek kerapian dicermin

Berdasarkan pendapat tersebut langkah-langkah memakai kemeja sebagai berikut:

1) Anak mengambil kemeja dari tempatnya

2) Anak memasukan tangan kanan kelengan baju kanan 3) Anak memasukkan tangan kiri kelengan baju kiri

4) Menyamakan ujung bawah kancing dengan mempertemukan kelim bawah kemeja bagian kanan dan kiri sehingga sejajar.

5) Anak mulai mengancingkan kemeja dari bagian atas atau bawah satu persatu tergantung kebiasaan anak sampai kemeja tertutup rapi.

6) Merapikan kerah

7) Melihat cermin apakah sudah rapi atau belum

Dan langkah tambahan adalah merapikan kerah apabila baju yang dipakai memiliki kerah seperti kemeja pada umumnya. Kemampuan memakai kemeja disini mengacu pada langkah-langkah yang disebutkan tersebut.

3. Kajian Tentang Backward Chaining Dalam Kemampuan Bina Diri Memakai Kemeja Anak Tunagrahita Ringan

a. Pengertian Backward Chaining

Pembelajaran bina diri adalah salah satu pembelajaran yang penting bagi anak tunagrahita, karena dengan adanya pembelajaran bina diri anak mampu melaksanakan aktifitas sehari-hari secara mandiri. Pendidik harus berupaya agar pembelajaran bina diri menarik, maka memerlukan upaya atau cara yang bisa membuat anak percaya diri untuk melakukan aktifitas sehari-harinya secara mandiri yaitu dengan menggunakan backward chaining.

Menurut Martin & Pear (2011: 133), “Backward chaining adalah langkah-langkah yang terakhir yang diajarkan pertama, langkah selanjutnya dilakukan mundur hingga langkah pertama yang dilakukan terakhir”. Menurut Sundel & Sundel (2005: 100), “Backward chaining adalah unit stimulus respon urutan terakhir yang dijadikan pertama dan unit lain ditambahkan dalam urutan terbalik sampai urutan yang diinginkan selesai”.

Menurut Reyner (2011: 340), “Backward chaining adalah suatu prosedur dimana subjek melengkapi langkah terakhir dari perilaku rantai pertama”. Pendapat lain menurut Alberto & Troutman (1990: 319),

backward chaining digunakan dengan komponen rantai diperoleh dalam

urutan terbalik, komponen terakhir diajarkan pertama, dan komponen lain yang ditambahkan satu per satu.

Berdasarkan pemaparan pendapat tersebut backward chaining adalah prosedur dalam mengajarkan memakai kemeja yang mana langkah terakhir dalam prosedur memakai kemeja yang diajakan pertama dengan langkah selanjutnya mengikuti dalam urutan terbalik, sehingga langkah kerja pertama dalam memakai kemeja yang diajarkan terakhir kepada anak tunagrahita ringan.

Untuk mendukung penggunaan backward chaining peneliti memaparkan beberapa bahan penguat yaitu penelitian yang dilakukan

Christopher Rayner (2011) dalam jurnalnya yang berjudul “Teaching

students with autism to tie a shoelace knot using video prompting and backward chaining”. Penelitian ini membandingkan langkah-langkah anak

untuk menyelesaikan mengikat tali sepatu, dengan menggunakan video dan menggunakan prosedur backward chaining, hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan backward chaining lebih efektif karena dua anak hampir menguasai seluruh langkah-langkah menggunakan backward

chaining lebih cepat daripada menggunakan video.

Penelitian lainnya yang dilakukan Garardo Castillo (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Forward And Backward Chaining In

Preschool Children. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan

efektivitas forward chaining dan backward chaining pada anak-anak prasekolah dengan tugas mengikat tali sepatu, tugas terdiri dari delapan langkah dan dilakukan oleh sepuluh anak-anak prasekolah dari Tallahassee prasekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa backward chaining adalah prosedur yang ideal metode untuk anak-anak prasekolah ketika belajar bagaimana untuk mengikat sepatu. Berdasarkan beberapa penelitian bahwa backward chaining dapat dijadikan bahan rujukan yang menarik untuk dilakukannya penelitian.

b. Langkah-Langkah Backward Chaining Dalam Kemampuan Bina Diri Memakai Kemeja Anak Tunagrahita Ringan

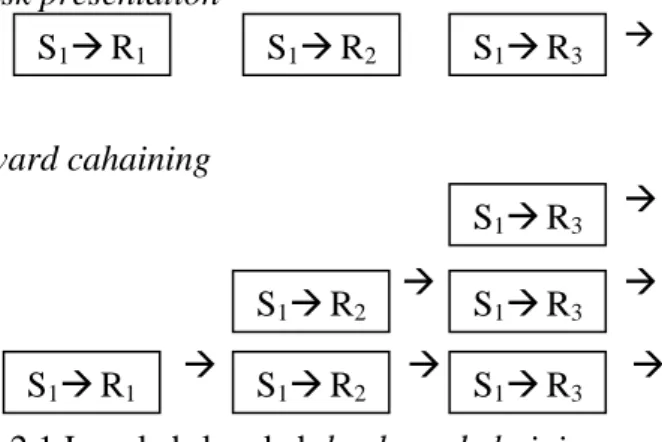

Memberikan kegiatan pengajaran harus memiliki langkah-langkah agar pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak jelas dan terarah. Dalam penggunaan backward chaining pun diperlukan langkah-langkah agar pembelajaran berjalan lancar. Menurut Slocum & Tiger (2011: 794) langkah-langkah dalam prosedur backward chaining adalah, “Jika terdapat langkah A, B, C, dan D, langkah D akan diajarkan pertama; kemudian langkah C dan D; diikuti oleh langkah B, C, dan D; dan akhirnya, langkah A, B, C, dan D. Instruktur memberikan penguatan pada penyelesaian langkah terakhir”.

Menurut Martin & Pear (2011: 134), langkah-langkah dalam

backward chaining :

1) Dimulai dari langkah terakhir, ini harus dikuasai sebelum melanjutkan ke langkah setelahnya hingga akhir

2) Instruktur memberikan petunjuk untuk langkah yang diajarkan 3) Pada setiap percobaan, setiap langkah terakhir yang dikuasai anak

sebelum langkah yang diajarkan anak diberi pengutan

4) Dengan cara ini, satu langkah yang dipelajari pada satu waktu, berjalan dengan mundur ke langkah pertama.

Total task presentation

Reinforcer

Backward cahaining

Reinforcer

Reinforcer Reinforcer

Gambar 2.1 Langkah-langkah backward chaining (Sumber. Martin&Pear, 2011: 134)

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap anak berhasil dalam menyelesaikan tugas dalam setiap langkah-langkah kegiatan maka anak diberikan pengutan positif dapat berupa pengutan verbal ataupun penguatan non verbal agar anak termotivasi untuk menyelesaikan seluruh tugasnya.

Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Haraldur Þorsteinsson dan Zuilma Gabriela Sigurðardóttir (2007) dalam jurnalnya yang berjudul “Backward Chaining Used to teach a Woman with Aphasia to Read

Compound Words: A Single Case Study”. Penelitian ini menjelaskan Backward chaining digunakan untuk mengajar seorang wanita 55 tahun

dengan aphasia untuk membaca kata majemuk bahasa Islandia. Setiap kata majemuk itu dibagi menjadi tiga komponen kata. Yang terakhir dari tiga komponen ditargetkan pertama. Komponen kedua dan ketiga diajarkan berikutnya, dan ketiga komponen menjadi sasaran terakhir. Pemberian

S1 R3 S1 R2 S1 R1 S1 R3 S1R2 S1R3 S1 R1 S1 R2 S1 R3

penguatan digunakan selama setiap percobaan fase pelatihan. Kesimpulannya secara keseluruhan penelitian ini memberikan indikasi bahwa backward chaining dengan pemberian penguatan dapat memberikan respon yang baik dan benar sehingga menjadi strategi layak untuk membantu klien dengan afasia untuk membaca kata majemuk, jika dibiarkan dapat menimbulkan masalah baru, yang mungkin menimbukan penurunan motivasi untuk membaca dan peningkatan penarikan sosial.

Berikut ini dalam Sundel & Sundel (2005: 100-101), mencontohkan prosedur backward chaining dalam memakai kemeja untuk anak tunagrahita terdiri dari langkah-langkah berikut:

1) The practitioner put the shirt on Molly and buttoned it, except for one button that she left half buttoned. She showed Molly how to push the button through the hole (modelling the correct response) and asked her to repeat this response. The practitioner showed Molly how to grasp the button in one hand and the buttonhole in the other and push the button through the hole. When Molly grasped the buttonhole and pushed the button through the hole, the practitioner said, "Good", and gave her a piece of fruit

2) With Molly wearing the shirt, the practitioner buttoned all but one of the buttons. When Moly pushed the button through the hole, the practitioner said, "Good Job," and gave her a piece of fruit

3) With Molly wearing the shirt, the practitioner buttoned all but two of the buttons. She then instructed Molly to button the first button and then the second button. The closed first button severed as both a conditioned reinforcer (Sr+) for buttoning it and the SD

for buttoning the second button. After Molly closed both buttons, the practitioner said, "Good," and gave her a piece of fruit

4) The practitioner repeated the basic steps of this procedure until Molly buttoned the entire shirt, put her arms in the sleeves, and took the shirt out of the drawer. As each new response was added, Molly performed it along with the preceding responses in the chain and received praise and fruit.

Uraian menurut Sundel & Sundel (2005: 100-101) tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1) Praktisi memakaikan kemeja kepada Molly dan menggancingkannya kecuali satu kancing terakhir yang ia tinggalkan setengah kancing.

Dia memberikan contoh bagaimana memasukkan kancing tersebut kelubangnya. Dan meminta Molly untuk menirukan hal yang sama. Ketika Molly berhasil memasukkan setengah kancing tersebut kelubangnya praktisi berkata “Good,” dan memberikan sepotong buah.

2) Ketika Molly dipakaikan kemeja, praktisi mengkancingkan semua dan salah satu tidak dikancingkan, lalu Molly memasukkan kancing tersebut kelubangnya paktisi berkata “Good job,” dan memberikan sepotong buah.

3) Ketika Molly dipakaikan kemeja, praktisi mengkancingkan semua dan dua terakhir tidak dikancingkan, lalu Molly memasukkan kancing pertama (Sr+) dan memasukkan kancing kedua SD. Setelah Molly mengancingkan kedua kancing tersebut barulah praktisi berkata “Good”: dan memberikan sepotong buah.

4) Praktisi mengulangi langkah-langkah dasar dari prosedur ini sampai Molly mengancingkan seluruh kemeja, memasukkan tangannya di lengan baju, dan mengambil kemeja dari laci. Setiap respon baru ditambahkan dalam urutan memakai kemeja dan Molly melakukan urutan sebelumnya degan baik, maka Molly berhak menerima pujian dan buah.

Dengan demikian penggunaan metode backward chaining untuk anak tunagrahita memakai kemeja adalah sebagai berikut :

1) Anak secara mandiri melihat cermin apakah sudah rapi atau belum 2) Anak secara mandiri melihat cermin apakah sudah rapi atau belum

dan merapikan kerah

3) Anak secara mandiri melihat cermin apakah sudah rapi atau belum, merapikan kerah dan mengancingkan kemeja dari bagian atas atau bawah satu persatu tergantung kebiasaan anak sampai kemeja tertutup rapi.

4) Anak secara mandiri melihat cermin apakah sudah rapi atau belum, merapikan kerah, mengancingkan kemeja dari bagian atas atau bawah

satu persatu tergantung kebiasaan anak sampai kemeja tertutup rapi dan menyamakan ujung bawah kancing dengan mempertemukan kelim bawah kemeja bagian kanan dan kiri sehingga sejajar.

5) Anak secara mandiri melihat cermin apakah sudah rapi atau belum, merapikan kerah, mengancingkan kemeja dari bagian atas atau bawah satu persatu tergantung kebiasaan anak sampai kemeja tertutup rapi, menyamakan ujung bawah kancing dengan mempertemukan kelim bawah kemeja bagian kanan dan kiri sehingga sejajar dan memasukkan tangan kiri kelengan baju kiri

6) Anak secara mandiri melihat cermin apakah sudah rapi atau belum, merapikan kerah, mengancingkan kemeja dari bagian atas atau bawah satu persatu tergantung kebiasaan anak sampai kemeja tertutup rapi, menyamakan ujung bawah kancing dengan mempertemukan kelim bawah kemeja bagian kanan dan kiri sehingga sejajar, memasukkan tangan kiri kelengan baju kiri dan memasukkan tangan kanan kelengan baju kanan.

7) Anak secara mandiri melihat cermin apakah sudah rapi atau belum, merapikan kerah, mengancingkan kemeja dari bagian atas atau bawah satu persatu tergantung kebiasaan anak sampai kemeja tertutup rapi, menyamakan ujung bawah kancing dengan mempertemukan kelim bawah kemeja bagian kanan dan kiri sehingga sejajar, memasukkan tangan kiri kelengan baju kiri, memasukkan tangan kanan kelengan baju kanan, mengambil kemeja dari tempatnya.

Penerapan langkah-langkah backward chaining dalam memakai kemeja anak tunagrahita dapat diterapkan pula untuk anak tunagrahita ringan. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah

backward chaining dalam memakai kemeja seperti yang telah diuraikan

dalam langkah-langkah backward chaining dalam memakai kemeja anak tunagrahita.

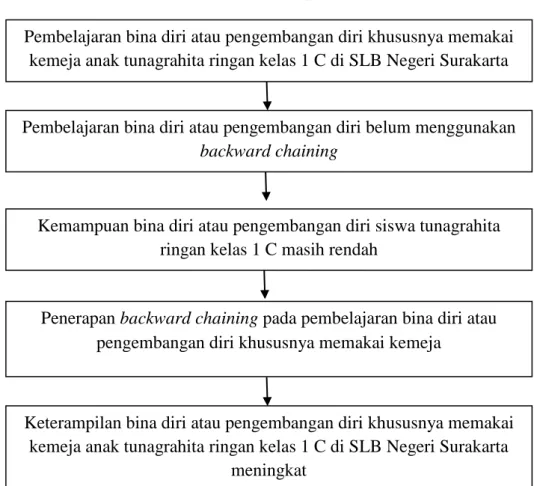

B. Kerangka Berpikir

Gambar 2.2 Kerangka berpikir

Program khusus yang diajarkan di kelas 1 C di SLB Negeri Surakarta adalah mata pelajaran bina diri atau pengembangan diri yang salah satunya mengajarkan cara memakai kemeja, akan tetapi pembelajaran tersebut belum menerapkan backward chaining, padahal backward chaining lebih praktis digunakan untuk mengajarkan anak dalan pembelajaran bina diri atau pengembangan diri. Dengan demikian kemampuan memakai kemeja anak tunagrahita ringan masih rendah dan masih mengalami kesulitan dalam memakai kemeja sehingga membutuhkan pertolongan orang lain.

Oleh karena itu diperlukan pembaharuan dalam cara mengajarkan anak tunagrahita ringan di SLB Negeri Surakarta kelas 1 C dalam memakai kemeja yaitu dengan backward chaining yang merupakan cara mengajarkan memakai kemeja dengan langkah terakhir diajarkan pertama sehingga anak terlebih dahulu

Pembelajaran bina diri atau pengembangan diri khususnya memakai kemeja anak tunagrahita ringan kelas 1 C di SLB Negeri Surakarta

Pembelajaran bina diri atau pengembangan diri belum menggunakan

backward chaining

Kemampuan bina diri atau pengembangan diri siswa tunagrahita ringan kelas 1 C masih rendah

Penerapan backward chaining pada pembelajaran bina diri atau pengembangan diri khususnya memakai kemeja

Keterampilan bina diri atau pengembangan diri khususnya memakai kemeja anak tunagrahita ringan kelas 1 C di SLB Negeri Surakarta

sudah memahami dan membangun urutan langkah-langkah memakai kemeja secara benar dari awal sampai akhir secara berurutan.

Backward chaining diharapkan mampu menimbulkan rasa senang, puas

dan kepercayaan diri bagi anak tunagrahita ringan dalam menyelesaikan tugasnya sehari-hari terutama dalam memakai kemeja. Sehingga juga diharapkan kemampuan bina diri anak tunagrahita meningkat.

C. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori peneliti mengajukan hipotesis. Menurut Noor (2012: 81), “Hipotesis adalah pernyataan yang dapat diuji mengenai hubungan antarvaribel. Hipotesis juga dapat menguji apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok (atau antara beberapa kelompok) yang terkait dengan varibel”. Pendapat lain menurut Iskandar (2013: 57-58), “Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara setelah penelitian mengemukan landasan teori dan kerangka berpikir melalui rumusan masalah penelitian mengikuti format kalimat pertanyaan”. Pernyataan tersebut sependapat dengan Sugiyono (2009: 64) bahwa, “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah untuk menguji hubungan antar variabel. Hipotesis dalam penelitian yaitu penggunaan backward chaining efektif untuk meningkatkan kemampuan bina diri khususnya memakai kemeja siswa tunagrahita ringan kelas I C di SLB Negeri Surakarta tahun pelajaran 2015/2016.