PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan faktor kunci dalam rangka mewujudkan masyarakat dan bangsa yang sejahtera. Berkaitan dengan hal tersebut, aspek kesehatan memegang salah satu peran utama disamping aspek pendidikan dan ekonomi. Pada kenyataannya sampai saat ini masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai masalah kesehatan besar yang berdampak buruk pada tingkat kesejahteraan masyarakat seperti angka kematian (ibu, bayi dan anak) dan angka kesakitan penyakit infeksi yang masih tinggi serta angka kesakitan penyakit non infeksi yang terus meningkat.

Disamping itu situasi determinan atau faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan seperti faktor perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), faktor lingkungan dan faktor pelayanan kesehatan juga masih tinggi. Khusus untuk faktor risiko lingkungan, fakta menunjukkan kondisi sanitasi di Indonesia masih buruk. Beberapa parameter kesehatan lingkungan antara lain dalam sektor air limbah memperlihatkan akses rumah tangga pada sanitasi yang layak baru mencapai 55,55% dan 45 jiwa penduduk masih buang air besar sembarangan. Selanjutnya pada sektor persampahan memperlihatkan sampah permukiman yang benar-benar terangkut per harinya hanya mencapai 28,7% dan 98% tempat penggelolaan sampah akhir (TPA) masih dioperasikan secara open dumping.

Sementara itu pada sektor drainase menunjukkan saluran permukiman yang berfungsi dengan baik dan lancar hanya sekitar 52,83% dan terdapat 22.500 Ha genangan air di kawasan strategis yang tersebar di 100 kota. Implikasi dari keadaan diatas, kerugian akibat kondisi sanitasi yang buruk sekitar 56 triliun rupiah atau setara dengan 2,3% produk domestic bruto (PDB) dan menempatkan Indonesia di urutan ke 7 dalam hal cakupan layanan sanitasi di kawasan ASEAN dibawah Vietnam dan Myanmar. Disamping itu untuk memperbaiki kondisi sanitasi tersebut diperlukan investasi Rp. 47.000 per kapita, sedangkan kondisi saat ini baru bisa dicapai Rp. 5.000 per kapita.

Berkenaan dengan masalah diatas, pemerintah telah meluncurkan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP). PPSP pada dasarnya merupakan upaya terobosan / percepatan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan sanitasi dari pembangunan sektor lainnya. Tahapan dalam pelaksanaan PPSP meliputi 6 tahapan yakni :

1. Tahap 1 : kampanye edukasi dan pendampingan 2. Tahap 2 : pengembangan kelembagaan dan peraturan

3. Tahap 3 : penyusunan rencana strategi sanitasi kabupaten (SSK) 4. Tahap 4 : penyusunan memorandum program

5. Tahap 5 : Implementasi

6. Tahap 6 : pemantauan, pembimbingan, evaluasi dan pembinaan

Khusus dalam penyusunan SSK, tampilan SSK harus bersifat komprehensif &

lintas sektor, berskala kota/kawasan, berdasarkan data empiris, bersifat dari, untuk dan oleh kabupaten serta top down meets bottom up. Untuk maksud tersebut, sebagai acuan penyusunan SSK adalah buku putih sanitasi (BPS). Adanya keharusan berdasarkan data empiris tersebut, maka dalam penyusunan BPS diperlukan data riil/primer di masyarakat menyangkut risiko kesehatan lingkungan termasuk sanitasi yang diperoleh melalui suatu studi langsung ke masyarakat yang dikenal dengan Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment = EHRA). Disamping dari data hasil studi EHRA, dalam BPS nantinya juga dimasukkan pula data lain menyangkut situasi sanitasi masyarakat dari data sekunder yang bersal dari sumber-sumber data yang ada dan opini atau pendapat dari organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait

Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan 2011 (Environmental Health Risk Assessment = EHRA) adalah sebuah survey partisipatif di tingkat Kabupaten/Kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higinitas serta perilaku-perilaku masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi termasuk advokasi di tingkat kabupaten/kota sampai ke kelurahan. Data yang dikumpulkan dari studi EHRA akan digunakan Pokja Kabupaten/Kota sebagai salah satu bahan untuk menyusun Buku Putih, penetapan area beresiko dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SKK).

Studi EHRA dipandang perlu dilakukan oleh Kabupaten/kota karena: 1. Pembangunan sanitasi membutuhkan pemahaman kondisi wilayah yang akurat 2. Data terkait dengan sanitasi terbatas di mana data umumnya tidak bisa dipecah

sampai tingkat kelurahan/desa dan data tidak terpusat melainkan berada di berbagai kantor yang berbeda

3. EHRA adalah studi yang menghasilkan data yang representatif di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan dan dapat dijadikan panduan dasar di tingkat kelurahan/desa

4. EHRA menggabungkan informasi yang selama ini menjadi indikator sektor-sektor pemerintahan secara eksklusif

5. EHRA secara tidak langsung memberi ”amunisi” bagi stakeholders dan warga di tingkat kelurahan/desa untuk melakukan kegiatan advokasi ke tingkat yang lebih tinggi maupun advokasi secara horizontal ke sesama warga atau stakeholders kelurahan/desa

Sementara studi EHRA berfokus pada fasilitas sanitasi dan perilaku masyarakat, seperti:

1. Fasilitas sanitasi yang diteliti mencakup: a. Sumber air minum,

b. Layanan pembuangan sampah, c. Jamban,

d. Saluran pembuangan air limbah.

2. Perilaku yang dipelajari adalah yang terkait dengan higinitas dan sanitasi dengan mengacu kepada STBM:

a. Buang air besar

b. Cuci tangan pakai sabun,

c. Pengelolaan air minum rumah tangga, d. Pengelolaan sampah dengan 3R

1.2 Tujuan dan Manfaat a. Tujuan

1. Mendapatkan gambaran kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku yang beresiko terhadap kesehatan lingkungan

2. Memberikan advokasi kepada masyarakat akan pentingnya layanan sanitasi 3. Menyediakan dasar informasi yang valid dalam penilaian Risiko Kesehatan

Lingkungan b. Manfaat

Hasil survey digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota dan Strategi Sanitasi Kota (SSK)

1.3 Waktu dan Pelaksanaan Studi EHRA

Pelaksanaan studi EHRA berlangsung mulai dari2013 sampai dengan Juni 2013. Kegiatan dalam studi EHRA mencakup persiapan, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan interpretasi data serta penyusunan laporan akhir dan desiminasi informasi hasil studi.

Tabel 1.1.

Waktu dan Pelaksanaan Studi EHRA

Kegiatan Target

1. Persiapan studi EHRA

a. Penyusunan TIM EHRA 30-Apr 2013

b. Penentuan area survey / klastering 1-4 Mei 2013

c. Disinformasi dan finalisasi klastering 8- Mei 2013

d. Rekrutmen Supervisor dan Enumerator 5-11 Mei 2013

e. Pelatihan Supervisor 13- Mei 2013

f. Pelatihan Enumerator 14- Mei 2013

g. Pelatihan Entry data 25- Mei 2013

2 Pengumpulan Data ke Lapangan 15-5 Juni 2013

3. Entry data 25 Mei-8 Juni 2013

4. Pengolahan dan analisis data 9-12 Juni 2013

5. Penyusunan laporan 13-17 Juni 2013

6. Workshop hasil EHRA 19-20 Juni 2013

7. Konsultasi Publik 25 Juni 2013

METODOLOGI DAN LANGKAH EHRA

2.1. Penentuan Target dan Area Survey (Klustering Kecamatan dan Desa)

Dalam penelitian ini metoda penentuan target area survey secara geografi dan demografi melalui proses yang dinamakan Klastering. Hasil klastering ini juga sekaligus bisa digunakan sebagai indikasi awal lingkungan berisiko. Proses pengambilan sampel dilakukan secara random sehingga memenuhi kaidah

”Probability Sampling” sehingga semua anggota populasi memiliki peluang yang

sama untuk menjadi sampel. Sementara metoda sampling yang digunakan adalah “Cluster Random Sampling”. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika area sumber data yang akan diteliti sangat luas. Pengambilan sampel didasarkan pada daerah populasi yang telah ditetapkan.Penetapan klaster dilakukan berdasarkan kriteria utama.Kriteria utama adalah kriteria yang sudah ditetapkan oleh Program PPSP dan wajib digunakan oleh semua Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dalam melakukan studi EHRA 2013.

Kriteria utama penetapan klaster adalah sebagai berikut:

Kepadatan penduduk yaitu jumlah penduduk per luas wilayah. Pada umumnya tiap kabupaten/ kota telah mempunyai data kepadatan penduduk sampai dengan tingkat kecamatan dan kelurahan/ desa.

Angka kemiskinan dengan indikator yang datanya mudah diperoleh tapi cukup representatif menunjukkan kondisi sosial ekonomi setiap kecamatan dan/atau kelurahan/ desa. Sebagai contoh ukuran angka kemiskinan bisa dihitung berdasarkan proporsi jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 dengan formula sebagai berikut:

Penduduk Miskin

Angka kemiskinan = --- X 100% Total Penduduk

Daerah/wilayah yang dialiri sungai/kali/saluran drainase/saluran irigasi dengan potensi digunakan sebagai MCK dan pembuangan sampah oleh masyarakat setempat

Daerah terkena banjir dan dinilai mengangggu ketentraman masyarakat dengan parameter ketinggian air, luas daerah banjir/genangan, lamanya surut.

Selanjutnya hasil dari proses klastering wilayah dalam kabupaten Tasikmalaya menghasilkan katagori klaster sebagaimana dipelihatkan pada Tabel . Wilayah (desa/kelurahan) yang terdapat pada klaster tertentu dianggap memiliki karakteristik yang identik/homogen dalam hal tingkat risiko kesehatannya. Dengan demikian, kecamatan/desa/kelurahan yang menjadi area survey pada suatu klaster akan mewakili kecamatan/desa/kelurahan lainnya yang bukan merupakan area survey pada klaster yang sama. Berdasarkan asumsi ini maka hasil studi EHRA dengan metoda EHRA 2013 akan bisa memberikan peta area berisiko dalam skala kabupaten/kota.

Tabel 2.1

Katagori Klaster Berdasarkan Kriteria Indikasi Lingkungan Berisiko

Kategori Klaster Kriteria

Klaster 0 Wilayah (kecamatan/desa/kelurahan) yang tidak memenuhi sama

sekali kriteria indikasi lingkungan berisiko di atas, baik kriteria utama maupun kriteria tambahan.

Klaster 1 Wilayah (kecamatan/desa/kelurahan) yang memenuhi minimal 1

kriteria indikasi lingkungan berisiko

Klaster 2 Wilayah (kecamatan/ desa/ kelurahan) yang memenuhi minimal 2

kriteria indikasi lingkungan berisiko

Klaster 3 Wilayah (kecamatan/ desa/ kelurahan) yang memenuhi minimal 3

kriteria indikasi lingkungan berisiko

Klaster 4 Wilayah (kecamatan/ desa/ kelurahan) yang memenuhi minimal 4

kriteria indikasi lingkungan berisiko

Klaster 5 Wilayah (kecamatan/ desa/ kelurahan) yang memenuhi semua

kriteria indikasi lingkungan berisiko, baik kriteria utama maupun kriteria tambahan.

Penentuan klaster di KabupatenTasikmalaya dilakukan dengan cara mengelompokkan tiap desa di seluruh di Kabupaten Tasikmalaya (351 desa) kedalam masing-masing kriteria. Dari hasil klustering desa.

Tabel 2.2 Hasil Klustering Desa

No Kluster Sebaran Wilayah Total Sebaran Wilayah Studi

Jumlah Desa Jumlah Kec Jumlah Desa Jumlah Kec

1. 0 40 19 6 5

2. 1 116 35 18 14

3. 2 152 37 24 18

4. 3 42 18 6 5

5. 4 1 1 1 1

Adapun rincian kategori desa menurut kriteria dan klusternya sebagaimana tampak pada lampiran

2.2. Penentuan Jumlah dan Besar Responden

Berdasarkan kaidah statistik, dalam penentuan ukuran sampel dalam satu kabupaten/kota memperhatikan hal-hal berikut:

a. Tingkat presisi yang diharapkan (CI = Confidence Interval), b. Tingkat kepercayaan (CL = Confidence Level),

c. Prosentase baseline (bila tidak ada = 50%),

d. Perkalian faktor efek dari desain (Desain Effect; maksimal 2), e. Antisipasi untuk sampel gagal (5%–10%).

f. Besar/jumlah populasi

Dalam penelitian ini, untuk menentukan jumlah sampel minimum dalam skala kabupaten menggunakan “Rumus Slovin” sebagai berikut:

477.292 = --- 477.292 x (0.05)2 + 1

Dimana:

n adalah jumlah sampel

N adalah jumlah populasi rumah tangga (RT)

d adalah persentase toleransi ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel

yang masih dapat ditolerir 5% (d = 0,05) Asumsi tingkat kepercayaan 95%,

karena menggunakan =0,05, sehingga diperoleh nilai Z=1,96 yang kemudian dibulatkan menjadi Z=2.

P adalah proporsi populasi Asumsi keragaman populasi yang dimasukan dalam

perhitungan adalah P(1-P), dimana P = 0,5

Dengan menetapkan Design effect = 2 dan antisipasi untuk sampel gagal sebesar 10%, maka dalam penelitian ini jumlah sampel minimal yang dibutuhkan adalah : 400 x2 + 0.1 (400) = 840 sampel.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, sampel yang dialokasikan dalam penelitian ini sebanyak 2200 rumah tangga. Dengan demikian, merujuk pada perhitungan besar sampel dari Slovin seperti diatas, jumlah sampel penelitian ini sudah sangat memadai.

2.3. Penentuan Kecamatan dan Desa Survey

Dalam menentukan desa area survei adalah dengan menentukan jumlah sampel responden yang akan digunakan berdasarkan alokasi anggaran biaya survei pada skala kabupaten/kota yang telah tersusun sebelumnya. Adapun langkah-langkahnya seperti berikut ini:

1. Dalam penyusunan rencana anggaran (DPA) untuk Studi EHRA (sebelum pelatihan pelaksana EHRA) dialokasikan sampel sebanyak 2200 rumah tangga.

2. Sehubungan dengan ketentuan bahwa setiap desa yang terpilih sebagai sampel diambil 40 rumah tangga dimana setiap desa sampel diambil minimal 8 Rukun Tetangga dan setiap Rukun Tetangga diambil 5 rumah tangga, maka dengan alokasi sampel sebanyak 2200 rumah tangga, maka studi EHRA ini mencakup : 2200/40 = 55 desa.

3. Dari hasil kustering terhadap keseluruhan desa sebanyak 351 desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan 4 kriteria utama, didapatkan proporsi jumlah desa masing-masing kluster sebagai berikut :

Tabel 2.3

Proporsi Desa Per- Kluster

No Kluster Total Desa % thd Total Desa

1 0 40 11.40 2 1 116 33.05 3 2 152 43.30 4 3 42 11.97 5 4 1 0.28 Jumlah 351 100.00

4. Selanjutnya dari 55 desa yang menjadi sasaran studi dibagi ke setiap kluster sesuai proporsinya masing-masing terhadap jumlah keseluruhan desa sehingga didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.4 Desa Sasaran Studi

No Kluster Jumlah Desa Persentase

(%)

Jumah Desa Sasaran Studi 0 40 11.40 11.40 x 55 = 6 1 116 33.05 33.05 x 55 = 18 2 152 43.30 43.30 x 55 = 24 3 42 11.97 11.97 x 55 = 6 4 1 0.28 0.28 x 55 = 1 Jumlah Total 351 100.00 55

Untuk selanjutnya penentuan desa mana yang akan menjadi area survey di tiap klasternya dilakukan secara random dengan menggunakan Tabel Acak. Adapun hasil randomisasi desa yang menjadi area survey sebagai mana tampak pada table dibawah :

Tabel 2.5

Desa Area Studi EHRA Hasil Randomisasi

! " " # " " $ % " " & " $" ' & " " ' % " " % ( " $ ) & " ( " ( " & $ %" & * ) ( %' +" " " ' " , $" ' ' # $ % '" - '" " " ( % - " ' % ( " " -+ % ( " $ % " % +" # " & ! & " . ' % " ," ( %

2.4. Penentuan RT/RW dan Responden Di Lokasi Survey a. Penentuan RT/RW Lokasi Survey

Masing-masing desa terpilih diinventarisir kampung, dusun, RW dan RT oleh enumerator. Selanjutnya seluruh RT yang telah terinventarisir diberi nomor urut dari nomor satu sampai nomor terakhir. Kemudian dibikin lintingan kertas kecil yang telah diberi nomor sebanyak jumlah RT yang ada di desa tersebut. Selanjutnya lintingan kertas kecil tersebut dikocok dan diambil secara acak sebanyak 8 lintingan. Nomor-nomor yang tertera di kedelapan lintingan kertas yang terambil tersebut merupakan RT terpilih sebagai sampel.

b. Penentuan Responden dilokasi survey

Pemilihan Sampel rumah tangga di RT terpilih yaitu dengan cara pemetaan dengan arah acak pada survey cepat:

Dari rumah ketua RT tentukan arah acak dengan pelemparan koin

Lakukan pemetaan rumah tangga yang ada tepat di kiri-kanan jalan, sampai batas RT. Bila ada simpangan, tentukan arah dengan koin.

Pemilihan rumah tangga pertama dilakukan secara acak.

Pemilihan rumah tangga berikutnya (sampai 5 rumah) dilakukan dengan metode rumah terdekat.

2.5. Karakteristik Enumerator dan Supervisor Serta Wilayah Kerjanya

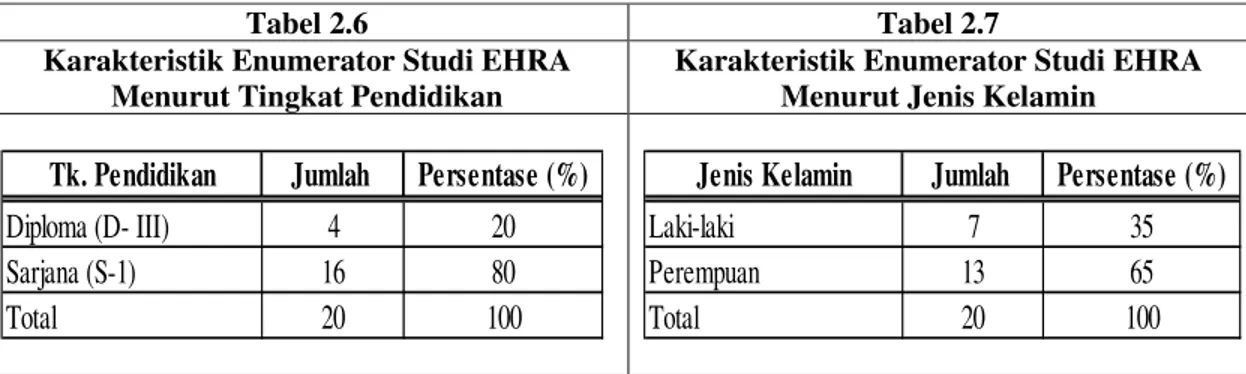

Untuk menjamin kualitas data yang dikumpulkan , petugas pengumpul data atau enumerator dalam studi EHRA ini, disaring dengan kriteria pendidikan dan pengalaman dalam pengumpulan data. Untuk tingkat pendidikan dipersyaratkan minimal Diploma-III dan diutamakan mereka yang pernah melakukan pengumpulan data primer ke lapangan. Hasil dari penjaringan enumerator sebagiama tampak pada tabel-tabel dibawah ini.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar berpendidikan sarjana (S-1),

sedangkan dilihat dari jenis kelamin sebagian besar berjenis kelamin perempuan.

Tabel 2.6 Tabel 2.7

Karakteristik Enumerator Studi EHRA Menurut Tingkat Pendidikan

Karakteristik Enumerator Studi EHRA Menurut Jenis Kelamin

Tk. Pendidikan Jumlah Persentase (%) Diploma (D- III) 4 20 Sarjana (S-1) 16 80 Total 20 100

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) Laki-laki 7 35 Perempuan 13 65 Total 20 100

Dilihat dari usianya berkisar antara 20 tahun sampai dengan 36 tahun dengan proporsi terbesar mereka yang berusia 26 tahun – 30 tahun. Sementara itu jenis pendidikan dari para enumerator seluruhnya berlatar belakan pendidikan kesehatan dengan spesifikasi terbanyak adalah bidang kesehatan masyarakat.

Tabel 2.8 Tabel 2.9 Karakteristik Enumerator Studi EHRA

Menurut Usia

Karakteristik Enumerator Studi EHRA Menurut Jenis Pendidikan ! / " / " / " / " " ! 0 " ' & #

HASIL STUDI EHRA

3.1. Informasi responden

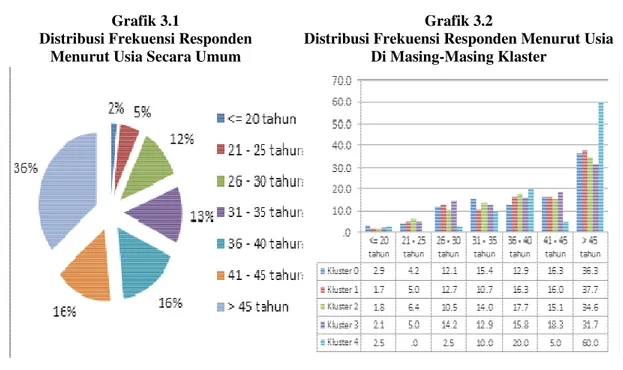

Dilihat dari usianya, secara umum sebagian besar responden berusia lebih dari 45 tahun (36%) dan sebagian kecil yang berusia dibawah 20 tahun (2%). Gambaran masing-masing klaster menunjukkan pola yang hampir sama, dimana tertinggi pada usia diatas 45 tahun dan terendah dibawah 20 tahun.

Grafik 3.1 Grafik 3.2

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia Secara Umum

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia Di Masing-Masing Klaster

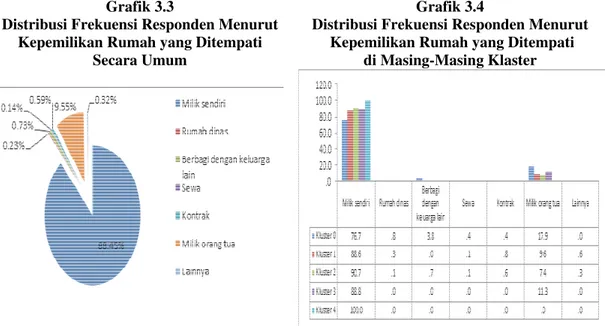

Rumah yang ditempati responden umumnya milik sendiri (88.45%) diikuti kemudian rumah milik orang tua (9.55%).Gambaran dalam masing-masing klaster menunjukkan pada klaster 0, klaster 1 dan klaster 2, kepemilikan rumah cukup bervariasi dibandingkan dengan klaster 3 dan 4. Bahkan pada klaster 4 kepemilikan rumah seluruhnya milik sendiri

Grafik 3.3 Grafik 3.4 Distribusi Frekuensi Responden Menurut

Kepemilikan Rumah yang Ditempati Secara Umum

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Kepemilikan Rumah yang Ditempati

di Masing-Masing Klaster

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar responden berpendidikan setingkat sekolah dasar (67.17%) dan sebagian kecil yang berpendidikan tinggi setingkat diploma atau sarjana (2.23%).Sementara yang tidak pernah mengecap pendidikan formal sebanyak 4.18%. Pola yang sama ditunjukkan pada masing-masing klaster yakni makin tinggi tingkat pendidikan proporsinya makin kecil. Pada klaster 3 proporsi responden yang tidak sekolah formal sebanyak 6.3% atau tertinggi

dibanding dengan yang terdapat di klaster-klaster lainnya.

Grafik 3.5 Grafik 3.6

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Tingkat Pendidikan Secara Umum

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Tingkat Pendidikan Di Masing-Masing

Klaster 1 1 1 1 1 1 2 % ! #$ #* # 3 4 5* %

Sebanyak 36.7% responden memiliki kartu asuransi kesehatan masyarakat miskin / askeskin (Jamkesmas, Jamkesda). Didalam masing-masing klaster, proporsi

pemegang kartu askeskin di klaster 0 mencapai 47.5% sedangkan di klaster 4 hanya 15%. Sementara jika dibandingkan antar klaster proporsi pemegang kartu askeskin tertinggi di klaster 2 (46.5%).

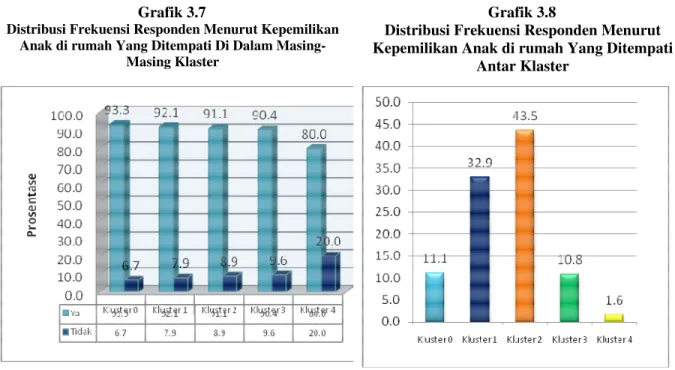

Grafik 3.7 Grafik 3.8

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Kepemilikan Anak di rumah Yang Ditempati Di Dalam

Masing-Masing Klaster

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Kepemilikan Anak di rumah Yang Ditempati

Antar Klaster

Sebanyak 2010 keluarga (91.4%) memiliki anak dan sebarannya di masing-masing klaster umumnya diatas 90% kecuali pada klaster 4 yakni 80%. Dari total keluarga yang memiliki anak, proporsi terbesar terdapat di klaster 2 (43.5%).

Grafik 3.9 Grafik 3.10

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Kepemilikan Anak Yang Ditempati Dalam

Masing-Masing Klaster

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Kepemilikan Anak Yang

Ditempati Antar Klaster

Jumlah anak laki-laki yang tinggal dikeluarga responden berkisar antara 2 -8 orang, dimana responden dengan jumlah anak 2 proporsinya paling tinggi (19.9%).

Sementara itu kisaran jumlah anak pada kelompok usia<2 tahun adalah 1-2 anak, kelompok usia 2-5 dan 6-112 tahun masing-masing 1-5 anak serta kelompok usia >12 tahun adalah 1-6 anak. Pada masing-masing klaster dan kelompok usia, proporsi terbesar adalah mereka dengan jumlah anak 1.

Tabel 3.1 Tabel 3.2

Jumlah Anak Laki-Laki Yang Tinggal Di Keluarga Responden Pada Masing -Masing Klaster

Jumlah Anak Laki-Laki Berikut Kelompok Usia Yang Tinggal Di Keluarga Responden Pada Masing -Masing

Klaster

KELOMPOK JUMLAH Total (%)

USIA ANAK Kluster 0 Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 Kluster 4 % B7. Kurang dari 2 tahun 1 13 43 47 8 1 112 5.1

2 0 0 2 0 0 2 .1 B7. 2-5 tahun 1 36 78 107 34 2 257 11.7 2 0 2 3 0 0 5 .2 3 0 0 1 0 0 1 .0 5 0 1 0 0 0 1 .0 B7. 6-12 tahun 1 70 155 214 46 8 493 22.4 2 6 18 16 1 0 41 1.9 3 0 0 1 0 0 1 .0 5 0 1 0 0 0 1 .0 B7. Lebih dari 12 tahun 1 76 242 326 82 18 744 33.8 2 24 73 115 24 4 240 10.9 3 1 19 36 12 0 68 3.1 4 2 5 9 1 1 18 .8 5 0 0 1 0 0 1 .0 6 0 2 2 0 0 4 .2 KLASTER

Jumlah anak perempuan yang tinggal dikeluarga responden berkisar antara 1 -8 orang, dimana responden dengan jumlah anak 1 proporsinya paling tinggi (40.6%). Sementara itu kisaran jumlah anak pada kelompok usia <2 tahun dan 2-5 tahun masing-masing adalah 1-2 anak, kelompok usia 6-12 tahun adalah 1-3 anak dan >12 tahun berkisar 1-6 anak. Pada masing-masing klaster dan kelompok usia, proporsi terbesar adalah mereka dengan jumlah anak 1.

Tabel 3.3 Tabel 3.4 Jumlah Anak Perempuan Yang Tinggal Di

Keluarga Responden Pada Masing-Masing Klaster

Jumlah Anak Perempuan Berikut Kelompok Usia Yang Tinggal Di Keluarga Responden Pada

Masing-Masing Klaster

JUMLAH

Total

(%)

ANAK

Kluster 0 Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 Kluster 4

1.00

112

284

375

103

18

892

40.6

2.00

40

136

167

36

8

387

17.6

3.00

5

37

62

12

2

118

5.4

4.00

1

13

22

5

1

42

1.9

5.00

0

2

2

0

0

4

.2

6.00

0

0

1

0

0

1

.0

8.00

1

0

0

0

0

1

.0

KLASTER

KELOMPOK JUMLAH Total (%)USIA ANAK Kluster 0 Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 Kluster 4

B8. Kurang dari 2 tahun 1 13 37 36 12 2 100 4.5

2 1 0 1 0 0 2 .1 B8. 2-5 tahun 1 28 83 101 20 2 234 10.6 2 1 0 0 1 0 2 .1 B8. 6-12 tahun 1 48 142 191 54 10 445 20.2 2 3 10 9 3 0 25 1.1 3 0 0 1 0 0 1 .0

B8. Lebih dari 12 tahun 1 75 210 295 74 13 667 30.3

2 19 80 104 24 5 232 10.6 3 1 20 25 5 1 52 2.4 4 1 3 16 0 1 21 1.0 5 0 1 0 0 0 1 .0 6 0 0 1 0 0 1 .0 KLASTER

Selanjutnya jumlah anak laki-laki dan perempuan dirumah yang ditempati responden secara umum berkisar antara 1-11 anak dengan proporsi terbesar mereka dengan jumlah anak 2. Begitupula di dalam masing-masing klaster proporsi terbesar adalah mereka dengan jumlah anak 2.

Tabel 3.5

Distribusi Frekuensi Responden Dengan Jumlah Anak Laki-Laki Dan Perempuan Yang Tinggal Di Keluarga Responden Pada Masing-Masing Klaster

JUM LA H To ta l (% ) A NA K K lu s te r 0 Klu s te r 1 K lu s te r 2 Klu s te r 3 K lu s te r 4 1 .0 0 6 7 2 1 1 2 3 8 6 9 6 5 9 1 2 6 .9 2 .0 0 9 9 2 2 5 2 9 9 8 1 2 3 7 2 7 3 3 .1 3 .0 0 4 4 9 8 1 7 0 3 1 5 3 4 8 1 5 .8 4 .0 0 1 0 7 3 9 0 1 4 2 1 8 9 8 .6 5 .0 0 5 3 3 3 1 6 2 7 7 3 .5 6 .0 0 1 1 1 2 5 1 0 0 4 7 2 .1 7 .0 0 1 3 1 0 3 0 1 7 .8 8 .0 0 0 3 5 0 0 8 .4 9 .0 0 0 1 0 0 0 1 .0 1 0 .0 0 1 0 0 0 0 1 .0 1 1 .0 0 0 0 1 0 0 1 .0 KL AS TER

3.2. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Secara umum kondisi masalah kebersihan di lingkungan rumah tangga responden utamanya ditandai dengan banyak sampah berserakan di sekitar lingkungan (25.6%) dan banyak nyamuk (27%).Disusul kemudian dengan banyak tikus berkeliaran dan banyak lalat di sekitar tumpukan sampah serta banyak kucing dan anjing mendatangi tumpukan sampah.

Grafik 3.11

Kondisi Kebersihan Di Lingkungan Tempat Tinggal Responden

Gambaran di masing-masing klaster menunjukkan, di bandingkan dengan klaster 0 dan 4, pada klaster 1, 2 dan 3 lebih banyak dihadapkan dengan kondisi banyak sampah berserakan di sekitar lingkungan, banyak nyamuk , banyak tikus berkeliaran dan banyak lalat di sekitar tumpukan sampah serta banyak kucing dan anjing mendatangi tumpukan sampah, sebagaimana terlihat pada grafik. Secara spesifik, masalah-masalah yang menonjol di masing-masing klaster, yakni klaster 0 kondisi banyak sampah berserakan di sekitar lingkungan (10.4%), klaster 1 banyak nyamuk (29.6%), klaster 2 banyak sampah berserakan di sekitar lingkungan (29.2), klaster 3 banyak nyamuk (40.8%) dan klaster 4 banyak sampah berserakan di sekitar lingkungan (5%).

Grafik 3.12

Gambaran Di Tiap Masalah Spesifik Kebersihan Di Lingkungan Tempat Tinggal Responden Dalam Masing-Masing Klaster

Kondisi banyak sampah berserakan di sekitar lingkungan proporsinya cukup menonjol di semua klaster.Begitupula kondisi banyak lalat di sekitar tumpukan sampah cukup menonjol di semua klaster kecuali klaster 4. Kondisi banyak tikus berkeliaran dan banyak nyamuk menonjol di semua klaster. Sementara kondisi banyak kucing & anjing mendatangi tumpukan sampah menonjol di klaster 1, 2 dan 3 tapi kurang menonjol di klater 0 dan 4. Kondisi bau busuk yang mengganggu, saluran drainase tersumbat dan ada anak-anak yang bermain di sekitar rumah menjadi masalah yang kurang menonjol di semua klaster.

Tabel. 3.6 Kondisi Persampahan

Situasi persampahan Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n %

Halaman bersih dari sampah 82,50 75,94 71,35 72,92 97,50 1643 74,7

Sampah dipilah 9,17 6,95 17,92 33,33 ,00 324 14,7

Ada tempat untukm bikin kompos ,83 3,89 2,61 5,00 ,00 67 3,0

Tabel.3.7 Tabel.3.8

Pemilahan Sampah Pemanfaatan Sampah

Sasaran pemilahan sampah Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n % A. Sampah organic/sampah basah 31,82 96,00 90,70 98,75 ,00 290 89,5 B. Plastik 81,82 86,00 77,91 10,00 ,00 203 62,7 C. Gelas/kaca 9,09 30,00 37,79 18,75 ,00 97 29,9 D. Kertas/kardus 9,09 30,00 54,65 12,50 ,00 121 37,3 E. Besi/logam 4,55 20,00 17,44 ,00 ,00 41 12,7 F. Lainnya ,00 10,00 13,95 ,00 ,00 29 9,0

Pemanfaatan kompos Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 %

A. Pupuk tanaman hias ,0 71,4 25,0 10,0 36,8

B. Pupuk tanaman buah 100,0 92,9 100,0 100,0 97,4

C. Dijual ,0 ,0 8,3 10,0 5,3

D. Tidak dimanfaatkan ,0 ,0 8,3 ,0 2,6

Sebagian besar sampah yang dipilah adalah berupa sampah organik/ sampah basah sebesar 89.5%, yang dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk tanaman buah (97.4%) dan pupuk tanaman hias (36.8%), sedangkan sisanya untuk sampah jenis plastik (62.7%), gelas (29.9%), kertas/ kardus(37.3%), besi (12.7%) biasanya diambil atau dijual ke pengempul (5.3%).

Penanganan sampah yang dilakukan di rumah tangga dilihat dari sisi pelayanan persampahan baik yang diselenggarakan pemerintah maupun non pemerintah, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni kelompok penerima layanan persampahan dan kelompok non penerima layanan persampahan.

a. Penerima layanan

Secara umum rumah tangga penerima layanan persampahan masih sangat kecil yakni hanya 4.59%.Gambaran pada masing-masing klaster memperlihatkan hanya di klaster 0, klaster 1 dan klaster 2 yang terdapat layanan persampahan.

Grafik. 3.13 Grafik3.14

Gambaran Rumah Tangga Penerima Layanan Persampahan Secara Umum

Gambaran Rumah Tangga Penerima Layanan Persampahan Pada Masing-Masing Klaster

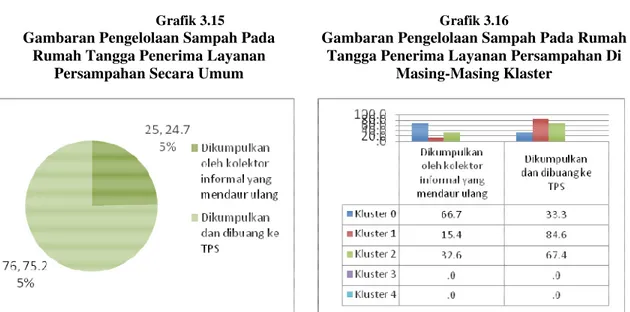

Dari rumah tangga yang menerima layanan persampahan (101 rumah tangga), cara pengelolaan sampah yang utama adalah dengan mengumpulkan dan

membuang ke TPS. Di klaster 0, sebagian besar cara pengelolaan sampahnya adalah dengan dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang. Sementara di klaster 1 dan klaster 2, sebagian besar dikelola dengan cara dikumpulkan dan dibuang ke TPS.

Grafik 3.15 Grafik 3.16

Gambaran Pengelolaan Sampah Pada Rumah Tangga Penerima Layanan

Persampahan Secara Umum

Gambaran Pengelolaan Sampah Pada Rumah Tangga Penerima Layanan Persampahan Di

Masing-Masing Klaster

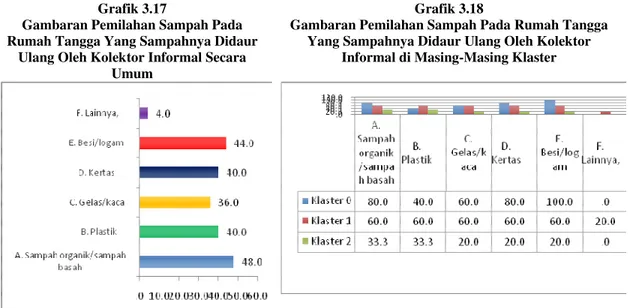

Dari sampah rumah tangga yang dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang (25 keluarga), kurang dari 50% rumah tangga yang melakukan pemilahan terhadap masing-masing jenis sampah. Gambaran di masing-masing klaster menunjukkan di klaster 0 pemilahan sampah plastik proporsinya paling rendah, di klaster 2 dan klaster 3, pemilahan tiap jenis sampah hampir merata, seperti tampak pada grafik.

Grafik 3.17 Grafik 3.18 Gambaran Pemilahan Sampah Pada

Rumah Tangga Yang Sampahnya Didaur Ulang Oleh Kolektor Informal Secara

Umum

Gambaran Pemilahan Sampah Pada Rumah Tangga Yang Sampahnya Didaur Ulang Oleh Kolektor

Informal di Masing-Masing Klaster

Selanjutnya frekuensi pengangkutan sampah pada rumah tangga yang sampahnya dikumpulkan oleh kolektor informal umumnya sekali dalam seminggu (64%). Begitupula jika dilihat di masing-masing klaster, pada klaster 0 dan klaster 1 hampir seluruhnya sekali dalam seminggu, sedangkan pada klaster 2, banyak pula yang diangkut beberapa kali dalam seminggu (46.7%).

Grafik 3.19 Grafik 3.20

Frekuensi Pengangkutan Sampah Pada Rumah Tangga Yang Sampahnya Dikumpulkan Oleh

Kolektor Informal Secara Umum

Frekuensi Pengangkutan Sampah Pada Rumah Tangga Yang Sampahnya Dikumpulkan Oleh Kolektor Informal Di Masing-Masing Klaster

Ditinjau dari ketepatan waktu pengangkutannya, secara umum tepat waktu.Begitupula gambaran per klasternya, di masing-masing klaster (klater 0, klaster 1 dan klaster 2) sebagian besar tepat waktu.

Tabel 3.9 Tabel 3.10 Ketepatan Waktu Pengangkutan (absolut) pada

rumah tangga yang sampahnya diangkut Secara rutin

Ketepatan Waktu Pengangkutan (%) pada rumah tangga yang sampahnya diangkut secara rutin

Di masing-masing klaster

# $ " !

Tepat waktu 2 6 14 22 88.0

Sering terlambat 0 2 0 2 8.0

Tidak tahu 0 0 1 1 4.0

Ketepatan Waktu Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2

Tepat waktu 100.0 75.0 93.3

Sering terlam bat .0 25.0 .0

Tidak tahu .0 .0 6.7

Dari rumah tangga yang sampahnya diangkut secara rutin (baik tepat waktu maupun sering terlambat) secara umum sebagian besar membayar biaya pengangkutan sampah (92%), begitupula gambaran di masing-masing klasternya sebagian besar membayar biaya pengangkutan sampah.

Secara umum pihak yang melaksanakan pemungutan uang sampah dilakukan oleh pihak RT (73.9%). Pada klaster 0 dan klaster 2 seluruhnya dilakukan oleh pihak RT, sedangkan pada klaster 1, disamping oleh pihak RT adapula yang dilakukan oleh perusahaan atau kelurahan.

Tabel 3.11 Tabel 3.12

Pelaksana Pemungutan Uang Sampah (absolut) Pada Rumah Tangga Yang Sampahnya Diangkut

Secara Rutin

Pelaksana Pemungutan Uang Sampah (%) Pada Rumah Tangga Yang Sampahnya Diangkut

Secara Rutin Di Masing-Masing Klaster

Pihak Pemungut Biaya Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Jumlah % Pemungut uang sampah dari RT 2 1 14 17 73.9 Pemungut uang sampah dari

Kelurahan

0 1 0 1 4.3

Pemungut uang samapah dari Perusahaan

0 5 0 5 21.7

Pihak Pemungut Biaya Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Pemungut uang sampah dari RT 100.0 14.3 100.0 Pemungut uang sampah dari

Kelurahan

.0 14.3 .0 Pemungut uang samapah dari

Perusahaan

.0 71.4 .0

b. Non Penerima Layanan

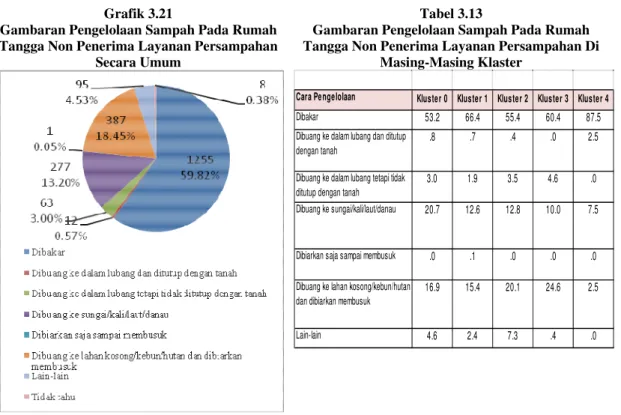

Sementara itu di kalangan rumah tangga yang tidak menerima layanan persampahan, secara umum cara pengelolaan sampah yang utama adalah dengan cara dibakar. Begitupula jika dilihat di masing-masing klaster pengelolaan terbanyak adalah dengan dibakar. Pada klaster 0 dan 4 urutan berikutnya adalah dengan cara dibuang ke kali/sungai disusul kemudian dengan cara dibuang ke lahan kosong/kebun dan dibiarkan membusuk. Sementara pada klaster 1, 2 dan 3 urutan

berikutnya adalah dengan caradibuang ke lahan kosong/kebun dan dibiarkan membusuk disusul kemudian dengan cara dibuang ke kali/sungai

Grafik 3.21 Tabel 3.13

Gambaran Pengelolaan Sampah Pada Rumah Tangga Non Penerima Layanan Persampahan

Secara Umum

Gambaran Pengelolaan Sampah Pada Rumah Tangga Non Penerima Layanan Persampahan Di

Masing-Masing Klaster

Cara Pengelolaan Kluster 0 Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 Kluster 4 Dibakar 53.2 66.4 55.4 60.4 87.5

Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah

.8 .7 .4 .0 2.5

Dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah

3.0 1.9 3.5 4.6 .0

Dibuang ke sungai/kali/laut/danau 20.7 12.6 12.8 10.0 7.5

Dibiarkan saja sampai membusuk .0 .1 .0 .0 .0

Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk

16.9 15.4 20.1 24.6 2.5

Lain-lain 4.6 2.4 7.3 .4 .0

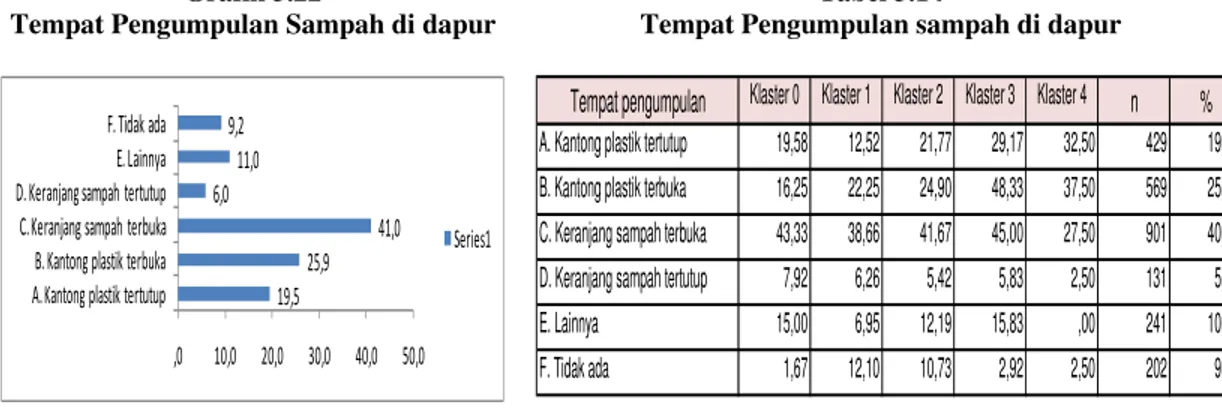

Gambaran secara umum, tempat pengumpulan sampah di dapur sebagian besar masih berpotensi dihinggapi serangga penular penyakit seperti lalat dan kecoa karena bersifat terbuka.Sebagian besar tempat pengumpulan sampah sementara di dapur berupa keranjang terbuka dan kantong plastik terbuka. Begitupula gambaran per klaster sejalan dengan gambaran umum, hanya saja pada klaster 3 dan 4, proporsi terbesar pada kantong plastik terbuka, sedangkan pada klaster 0,1 dan 2 adalah keranjang terbuka.

Grafik 3.22 Tabel 3.14

Tempat Pengumpulan Sampah di dapur Tempat Pengumpulan sampah di dapur

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 * ' " "' , ' " ( %' " ! %' " "' 7 0 8 Tempat pengumpulan

Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n % A. Kantong plastik tertutup 19,58 12,52 21,77 29,17 32,50 429 19,51 B. Kantong plastik terbuka 16,25 22,25 24,90 48,33 37,50 569 25,88 C. Keranjang sampah terbuka 43,33 38,66 41,67 45,00 27,50 901 40,97 D. Keranjang sampah tertutup 7,92 6,26 5,42 5,83 2,50 131 5,96 E. Lainnya 15,00 6,95 12,19 15,83 ,00 241 10,96 F. Tidak ada 1,67 12,10 10,73 2,92 2,50 202 9,19

3.3. Pembuangan Air Kotor/Limbah Tinja Manusia Dan Lumpur

Kebiasaan buang air besar (BAB) berkaitan erat dengan transmisi penyakit-penyakit saluran cerna seperti diare dan hepatitis A. BAB ditempat yang tepat dan sehat akan mencegah terjadinya pencemaran bakteri tinja ke badan-badan air yang pada akhirnya akan mencegah terjadinya penularan penyakit diare dan penyakit saluran cerna lainnya. Kebiasaaan anggota keluarga yang sudah dewasa pada rumah tangga responden yang utama adalah di jamban pribadi, WC helicopter dan MCK umum. Disemua klaster polanya sama kecuali pada klaster 4, tidak ada yang BAB di WC helikopter.

Grafik 3.23 Tabel 3.15

Gambaran Tempat Dimana Anggota Keluarga Yang Sudah Dewasa Bila Ingin Buang Air

Besarsecara Umum

Gambaran Tempat Dimana anggota Keluarga Yang Sudah Dewasa Bila Ingin Buang Air Besar Di

Masing-Masing Klaster

Tempat BAB Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n %

A. Jamban pribadi 61.25 66.76 59.79 76.67 77.50 1416 64.39 B. MCK/WC Umum 14.17 10.85 13.85 4.58 17.50 263 11.96 C. Ke WC helikopter 25.00 26.43 35.94 23.33 .00 651 29.60 D. Ke sungai/pantai/laut 1.25 3.76 1.04 3.33 .00 48 2.18 E. Ke kebun/pekarangan .00 .00 .10 .00 .00 1 .05 F. Ke selokan/parit/got .00 .00 .21 .00 2.50 3 .14 G. Ke lubang galian .42 .00 .00 .00 .00 1 .05 H. Lainnya, .83 1.53 1.98 .00 2.50 33 1.50 I. Tidak tahu .42 .83 .00 .00 .00 7 .32

Diluar anggota keluarga rumah tangga responden, ternyata masih banyak orang di sekitar rumah tangga responden yang memiliki kebiasaan sering BAB di tempat

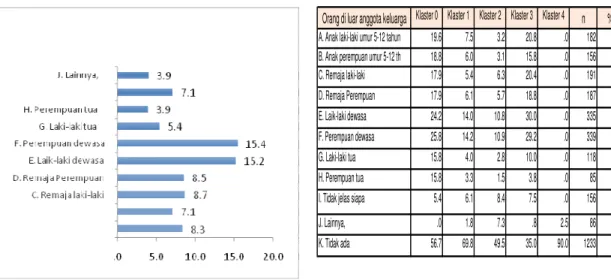

terbuka. Dari berbagai kelompok usia dan jenis kelamin, perempuan dewasa dan laki-laki dewasa menempati porsi terbesar.

Grafik 3.24 Tabel 3.16

Gambaran Kebiasaan Orang Di Luar Anggoata Keluarga Yang Sering BAB Di Tempat Terbuka

Secara Umum

Gambaran Kebiasaan Orang Di Luar Anggota Keluarga yang Sering BAB di Tempat Terbuka

di Masing-Masing Klaster

Orang di luar anggota keluarga Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n %

A. Anak laki-laki umur 5-12 tahun 19.6 7.5 3.2 20.8 .0 182 8.3

B. Anak perempuan umur 5-12 th 18.8 6.0 3.1 15.8 .0 156 7.1

C. Remaja laki-laki 17.9 5.4 6.3 20.4 .0 191 8.7 D. Remaja Perempuan 17.9 6.1 5.7 18.8 .0 187 8.5 E. Laik-laki dewasa 24.2 14.0 10.8 30.0 .0 335 15.2 F. Perempuan dewasa 25.8 14.2 10.9 29.2 .0 339 15.4 G. Laki-laki tua 15.8 4.0 2.8 10.0 .0 118 5.4 H. Perempuan tua 15.8 3.3 1.5 3.8 .0 85 3.9

I. Tidak jelas siapa 5.4 6.1 8.4 7.5 .0 156 7.1

J. Lainnya, .0 1.8 7.3 .8 2.5 86 3.9

K. Tidak ada 56.7 69.8 49.5 35.0 90.0 1233 56.1

Sementara itu dilihat dari aspek kepemilikan jamban, sebagian besar rumah tangga responden memiliki jamban pribadi (69,8%). Sebaran kepemilikan jamban per klasternya, paling besar berada di klaster 3 dan terendah pada klaster 0. Kepemilikan

jamban pribadi akan mempermudah akses BAB ke jamban.

Tabel 3.17

Gambaran Kepemilikan Jamban Pribadi Secara Umum dan Di Masing-Masing Klaster

Kepemilikan Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n %

Punya 63.8 70.8 67.1 82.1 80.0 1535 69.8

Tidak Punya 36.3 29.2 32.9 17.9 20.0 664 30.2

Lebih jauh ditinjau dari jenis kloset dari mereka yang memiliki jamban pribadi, gambaran secara umum (79,7%) maupun sebaran di masing-masing klaster didominasi oleh kloset jongkok leher angsa. Jenis kloset yang lain seperti kloset duduk leher angsa, plengsengan dan cemplung hanya sebagian kecil. Sementara yang tidak memiliki kloset hanya 6,4%. Sebaran di masing-masing klaster dari yang tidak

memiliki kloset terbesar di klaster 2 (8,5%) disusul kemudian klaster 3 (8,1%), sedangkan proporsi yang terendah di klaster 0 (0,7%).

Grafik 3.25 Tabel 3.18

Gambaran Jenis Kloset Dari Jamban Pribadi Secara Umum

Gambaran Jenis Kloset Dari Jamban Pribadi Di Masing-Masing Klaster

Jenis Kloset

Klaster

0

Klaster

1 Klaster 2

Klaster

3

Klaster

4

n

%

Kloset jongkok leher

angsa

85.6 81.1

76.1

81.7 90.6 1224 79.7

Kloset duduk leher

angsa

5.9

2.6

.6

2.0

.0

30

2.0

Plengsengan

2.0

5.3

10.9

3.0

6.3 108

7.0

Cemplung

5.9

5.9

3.9

5.1

.0

74

4.8

Tidak punya kloset

.7

5.1

8.5

8.1

3.1

99

6.4

Sebagian besar dari setiap kluster, kloset yang digunakan masyarakat adalah kloset jongkok leher angsa (79,7%) sedangkan sisanya sebesar 7% menggunakan kloset duduk leher angsa, 6,4% tidak punya kloset. Hal tersebut membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat sudah merasa nyaman untuk buang air besarnya di dalam rumah, dan menunjukkan ada sebagian masyarakat yang tidak mempunyai kloset.

Tabel 3.19

Kondisi Jamban Pada Rumah Tangga Responden

Kondisi Jamban Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 A. ada sabun di dalam atau di dekat jamban 55,42 71,77 71,35 91,67 92,50 B. Tidak ada jentik nyamuk dalam bak air/ember 92,50 96,66 89,58 82,92 92,50 C. lantai dan dinding jamban bebas dari tinja 67,08 77,05 78,65 88,33 92,50 D. jamban bebas dari kecoa dan lalat 65,00 77,47 4,39 68,33 82,50

Kondisi jamban yang paling baik ada pada kluster 4 karena sebagian besar kondisi jambannya baik dengan rata-rata 90%. Sedangkan untuk kondisi jamban yang paling rendah ada pada kluster 2 dengan rata-rata 60,8%.

Sebagian besar jarak septik tank dari sumber air yang lebih dari 10 meter rata-rata sebesar 34,3% sedangkan sisanya sebesar 65,7% kurang dari 10 m. hal tersebut mencerminkan bahwa apabila kondisi jarak sumber air dengan septik tank <10 m maka besar kemungkinan sumber penyakit dari kotoran akan masuk kedalam sumber

air tersebut, yang akhirnya akan menimbulkan penyakit seperti diare, penyakit kulit dll.

Tabel 3.20

Jarak Septik Tank Dari Sumber Air

Jarak septic tank Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 %

910 m 50.83 34.35 32.60 26.67 20.00 34.3

:10 m 49.17 65.65 67.40 73.33 80.00 65.7

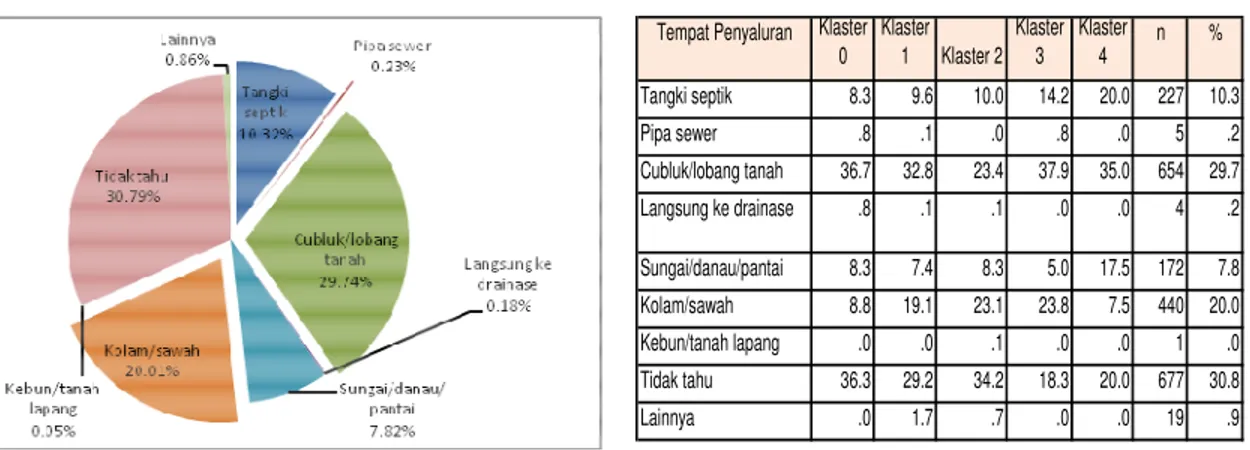

Grafik 3.26 Tabel 3.21

Gambaran Tempat Penyaluran Buangan Air Tinja Dari Rumah Tangga Secara Umum

Gambaran Tempat Penyaluran Buangan Air Tinja Dari Rumah Tangga Di Masing-Masing

Klaster

Tempat Penyaluran Klaster

0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n % Tangki septik 8.3 9.6 10.0 14.2 20.0 227 10.3 Pipa sewer .8 .1 .0 .8 .0 5 .2 Cubluk/lobang tanah 36.7 32.8 23.4 37.9 35.0 654 29.7 Langsung ke drainase .8 .1 .1 .0 .0 4 .2 Sungai/danau/pantai 8.3 7.4 8.3 5.0 17.5 172 7.8 Kolam/sawah 8.8 19.1 23.1 23.8 7.5 440 20.0 Kebun/tanah lapang .0 .0 .1 .0 .0 1 .0 Tidak tahu 36.3 29.2 34.2 18.3 20.0 677 30.8 Lainnya .0 1.7 .7 .0 .0 19 .9

Gambaran tempat penyaluran buangan air tinja dari rumah tangga sebagian besar masyarakat masih tidak tahu (30.8%) untuk pembuangan air tinjanya, sedangkan untuk cubluk/ lubang tanah sebesar 29.7%.Untuk pembuangan air tinja yang memenuhi syarat (tangki septik, pipa sewer, cubluk/ lobang tanah) klaster 4 mempunyai rata-rata paling baik dibanding dengan kluster lainnya, sedangkan klaster dengan pembuangan air tinja yang tidak sehat ada di klaster 2.

Grafik 3.27 Tabel 3.22 Gambaran Usia Tangki Septik Sejak

Dibangunpada Jamban Pribadi Secara Umum

Gambaran Usia Tangki Septik Sejak DibangunPada Jamban Pribadi di Masing-Masing

Klaster

Lama dibuat Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n % 0-12 bulan yang lalu 5.0 11.6 6.3 2.9 .0 16 7.0 1-5 tahun yang lalu 35.0 43.5 58.3 97.1 62.5 131 57.7 Lebih dari 5-10 tahun

yang lalu

40.0 21.7 16.7 .0 12.5 40 17.6 Lebih dari 10 tahun 20.0 17.4 16.7 .0 12.5 33 14.5 Tidak tahu .0 5.8 2.1 .0 12.5 7 3.1

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar usia tangki septik dibangun 1 – 5 tahun yang lalu, < 1 tahu sebesar 7%, > 5 – 10 tahun sebesar 17,6%, > 10 tahun sebesar 14,5% dan sisanya sebesar 7% menyatakan tidak tahu. Apabila dilihat dari lama penggunaan tanki septik klaster 0 (20%) telah menggunakan septik tank > 10 tahun hal tersebut menandakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat telah baik untuk membuang kotorannya kedalam tangki septik tank tersebut.

Grafik 3.28 Tabel 3.23

Gambaran Waktu Pengosongan Tangki Septik Pada Jamban Pribadi Secara

Umum

Gambaran Waktu Pengosongan Tangki Septik Pada Jamban Pribadi Di

Masing-Masing Klaster Waktu dikosongkan Klaster

0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n %

0-12 bulan yang lalu .0 .0 1.0 .0 .0 1 .4 1-5 tahun yang lalu .0 4.3 4.2 .0 .0 7 3.1 Lebih dari 5-10 tahun

yang lalu

.0 2.9 4.2 .0 .0 6 2.6 Tidak pernah 100.0 89.9 86.5 100.0 87.5 206 90.7 Tidak tahu .0 2.9 4.2 .0 12.5 7 3.1

Sebagian besar (90,7%) masyarakat tidak pernah mengosongkan/ menguras tangki septik tanknya, sebesar 3,1% mengosongkan antara 1 – 5 tahun yang lalu, sebesar 2,6% mengosongkan/ menguras septik tanknya > 5 – 10 tahun. Gambaran sebaran pada masing-masing klaster menunjukkan, hanya di klaster 0, klaster 1 dan

klaster 2 yang pernah mengosongkan tanki septik, sementara di klaster 3 dan klaster 4 seluruhnya tidak pernah mengosongkan atau tidak tahu.

Dilihat dari waktu pengosongan, dibandingkan antar klaster maka klaster 1 lebih baik dibandingkan dengan klaster lainnya yaitu sebesar 4,3% tangki septik tanknya dikosongkan atau dikuras antara 1 – 5 tahun yang lalu.Sementara itu pelaksanaanpengosongan tanki septik sebagian besar diserahkan kepada pihak lain yakni kepada pemberi layanan sedot tinja (28,6%) dan kepada tukang yang dibayar (23,8%). Hanya sebagian kecil yang dilakukan sendiri (14,3%) dan yang tidak tahu dengan jelas siapa yang mengosongkan tanki septik sebanyak 33,3%.

Grafik 3.29 Tabel 3.24

Gambaran Pelaksana Pengosongan Tangki Septik Pada Jamban Pribadi Secara Umum

Gambaran Pelaksana Pengosongan Tangki Septik Pada Jamban Pribadi Di Masing-Masing Klaster

Pelaku pengosongan Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n %

Layanan sedot tinja .0 28.6 30.8 .0 .0 6 28.6

Membayar tukang .0 42.9 15.4 .0 .0 5 23.8

Dikosongkan sendiri .0 .0 23.1 .0 .0 3 14.3

Tidak tahu .0 28.6 30.8 .0 100.0 7 33.3

Dilihat dari sasaran pembuangan lumpur tinja pada saat tangki septik dikosongkan cukup berpotensi menularkan penyakit-penyakit saluran cerna. Sebanyak 23,8% dibuang ke sungai dan hanya 4,8% yang dikubur. Sementara 47,6% tidak tahu/tidak jelas dibuang kemana. Pembuangan lumpur tinja ke sungai sangat beresiko menyebarkan berbagai kuman yang terdapat di dalam tinja kepada siapa saja yang menggunakan air sungai tersebut. Masyarakat sendiri masih banyak menggunakan air sungai untuk berbagai aktifitas kehidupan sehari-hari seperti untuk memasak, mencuci peralatan makan, mencuci pakaian dan sebagainya.

Grafik 3.30 Tabel 3.25 Gambaran Sasaran Pembuangan Lumpur

Tinja Saat Tangki Septik Dikosongkan Pada Jamban Pribadi Secara Umum

Gambaran Sasaran Pembuangan Lumpur Tinja Saat Tangki Septik Dikosongkan Pada Jamban Pribadi Di

Masing-Masing Klaster

Sasaran pembuangan

Klaster

0

Klaster

1 Klaster 2

Klaster

3

Klaster

4

n

%

Sungai, sungai kecil

.0 42.9

15.4

.0

.0

5 23.8

Dikubur di halaman

.0

.0

7.7

.0

.0

1 4.8

Lainnya

.0

.0

38.5

.0

.0

5 23.8

Tidak tahu

.0 57.1

38.5

.0 100.0 10 47.6

Sementara itu pada kebiasaan anak balita buang air besar di lantai, di kebun atau dengan kata lain di tempat terbuka masih cukup banyak di rumah tangga responden. Sebanyak 10,8% anak balita punya kebiasaan (sangat sering dan kadang-kadang) buang air besar di lantai dan di kebun. Hanya 23,7% yang tidak terbiasa buang air besar di lantai dan di kebun dan sisanya (65,5%) ibu dari anak balita tidak mengetahui dengan jelas anak balitanya memiliki kebiasaan buang air besar di lantai atau di kebun.

Grafik 3.31 Tabel 3.26

Gambaran Kebiasaan Anak Balita di Rumah Responden yang Masih Terbiasa Buang Air

Besar di Lantai, di Kebun, Secara Umum

Gambaran Kebiasaan Anak Balita di Rumah Responden Yang Masih Terbiasa Buang Air Besar

di Lantai, Di Kebun, di Masing-Masing Klaster

Kebiasaan Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n % Sangat sering 4.6 5.0 2.9 2.5 .0 81 3.7 Kadang-kadang 5.4 9.7 6.5 4.6 .0 156 7.1 Tidak biasa 25.8 16.8 23.6 35.0 70.0 522 23.7 Tidak tahu 64.2 68.4 67.0 57.9 30.0 1440 65.5

Dalam hal pembuangan tinja anak balita yang masih buang air besar di tempat terbuka, ternyata tidak semua ibu-ibu rumah tangga membuang tinja anak balita tersebut ke tempat yang benar.Hal ini meningkatkan risiko kontaminasi tinja ke makanan dan minuman oleh serangga penular penyakit (vector).Secara umum hanya 23 % ibu rumah tangga yang membuang tinja anak balita ke WC/jamban.

Selanjutnya dilihat gambaran per klasternya menunjukkan ibu rumah tangga yang membuang tinja anak balita ke WC/jamban paling rendah terdapat pada klaster 1 (16,8%) dan tertinggi di klaster 4 (72,5%).

Grafik 3.32 Tabel 3.27

Gambaran Lokasi Tempat Ibu Membuang Tinja Anak Secara Umum

Gambaran Lokasi Tempat Ibu Membuang Tinja Anak di Masing-Masing Klaster

Tempat pembuangan Klaster

0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n % Ke WC/Jamban 26.7 16.8 21.0 37.1 72.5 505 23.0 Ke tempat sampah .4 1.1 .4 .8 .0 15 .7 Ke kebun/ pekarangan/ jalan .0 1.0 1.5 1.3 .0 24 1.1

Ke sungai/ selokan/ got 2.5 4.7 3.5 2.5 .0 80 3.6

Lainnya 7.9 7.2 6.8 .4 .0 137 6.2

Tidak tahu 62.5 69.1 66.8 57.9 27.5 1438 65.4

3.4. Drainase lingkungan/selokan sekitar rumah dan banjir a. Kondisi saluran air hujan di sekitar rumah

Salah satu pilar penting sanitasi lingkungan adalah tersedianya saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat di lingkungan permukiman. Tersedianya drainase lingkungan di sekitar permukiman, tempat-tempat umum akan menghindarkan munculnya genangan-genangan air yang berisiko menjadi tempat perkembangan serangga penular penyakit maupun agent penyakit itu sendiri. Di lingkungan permukiman sekitar rumah tangga responden umumnya tidak terdapat adanya genangan air (91,4%). Dari rumah tangga yang terdapat genangan air, sebagian besar berada di halaman rumah (80,3%). Sementara asal genangan air tersebut sebagian besar dari air hujan (79,2%), disamping air limbah dari kamar mandi (12,1%) dan air limbah dari dapur (12,1%).

Tabel.3.28

Keberadaan Genangan Air Sekitar Rumah Pada Rumah Tangga Responden Secara Umum dan Per Klaster

Genangan air Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n %

Ada genangan 5,83 6,82 8,54 7,92 22,50 189 8,6

Tidak ada genangan 94,17 93,18 91,46 92,08 77,50 2010 91,4

Tabel 3.29 Tabel 3.30

Tempat Air Biasa Tergenang Pada Rumah Tangga Responden Secara Umum Dan Per Klaster

Asal Genangan Air Di Sekitar Rumah Rumah Pada Rumah Tangga Responden

Secara Umum Dan Per Klaster

Tempat air biasa tergenang Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n %

A. Dihalaman rumah 64,29 85,71 81,71 63,16 100,00 139 80,3

B. Di dekat dapur 14,29 4,08 19,51 10,53 ,00 22 12,7

C. Di dekat kamar mandi ,00 10,20 6,10 5,26 ,00 11 6,4

D. Di dekat bak penampungan 7,14 ,00 6,10 5,26 ,00 7 4,0

E. Lainnya 7,14 10,20 4,88 ,00 ,00 10 5,8

Asal genangan air Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n %

A. Air limbah kamar mandi 21,43 20,41 6,10 15,79 ,00 21 12,1

B. Air limbah dapur 7,14 12,24 14,63 10,53 ,00 21 12,1

C. Hujan 78,57 83,67 78,05 63,16 100,00 135 79,2

D. Air limbah lainnya ,00 8,16 4,88 5,26 ,00 9 5,2

E. Tidak tahu ,00 2,04 2,44 ,00 ,00 3 1,7

Selanjutnya kondisi drainase lingkungan dipengaruhi pula oleh kebersihan di sekitar lingkungan rumah. Lingkungan permukiman yang bersih akan mendukung terciptanya kondisi saluran pembuangan yang lancar dan berfungsi dengan optimal. Gambaran kondisi kebersihan lingkungan rumah tangga responden sebagian besar halamannya bersih dari benda yg dapat menyebabkan air tergenang (84,4%). Sementara keadaan saluran air hujan yang terdapat di sekitar rumah sebagian besar terbuka (54,3%), sedangkan yang tidak terlihat 31,1% dan tertutup & tidak terlihat 14,6%.

Tabel 3.31 Tabel 3.32

Kondisi Halaman Rumah Dari Benda-Benda Yang Dapat Menyebabkan Genangan Air

Keadaan Saluran Air Hujan Yang Terdapat Disekitar Rumah

Kondisi halaman Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n % Halaman bersih dari benda 87,92 88,60 83,54 74,58 65,00 1855 84,4 Halaman penuh dengan benda 12,08 11,40 16,46 25,42 35,00 344 15,6

Saluran air hujan Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n %

Terbuka 83,33 52,43 51,77 47,50 17,50 1195 54,3

Tertutup, tidak terlihat 4,58 15,99 14,38 14,58 55,00 321 14,6

Tidak terlihat 12,08 31,57 33,85 37,92 27,50 683 31,1

Ditinjau dari arus air pada saluran air hujan dekatrumahmenunjukkan, sebanyak 37,4% rumaha tangga tidak terdapat saluran air dan 60,8% rumah tangga kondisi arus air di saluran air hujannya dalam keadaan mengalir (60,8%).

Sementara kebersihan saluran air hujan dari cemaran sampah, sebanyak 40,8% rumah tangga kondisinya bersih atau hampir selalu bersih dari sampah.

Tabel 3.33 Tabel 3.34

Kondisi Arus Air Di Saluran Air Hujan Pada Rumah Tangga Responden Secara Umum

dan Per Klaster

Kondisi Kebersihan Saluran Air Hujan Dari Sampah Pada Rumah Tangga Responden

Secara Umum dan Per Klaster

Kondisi air di saluran Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n % Mengalir 75.00 66.76 53.96 52.08 85.00 1337 60.8 Tidak mengalir .83 .56 1.56 .00 .00 21 1.0 Tidak dapat dipakai, saluran kering .42 .42 1.46 .00 .00 18 .8 Tidak ada saluran 23.75 32.27 43.02 47.92 15.00 823 37.4

Kebersihan saluran dari sampah Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n %

Bersih atau hampir selalu bersih 57,08 46,04 32,08 37,92 77,50 898 40,8

Tidak bersih dari sampah, tapi masih dapat mengalir 11,67 20,31 22,50 14,17 7,50 427 19,4

Tidak bersih dari sampah, saluran tersumbat 1,67 ,14 ,21 ,00 ,00 7 ,3

Tidak bersih dari sampah, tapi saluran kering 3,75 1,67 2,60 ,42 2,50 48 2,2

Tidak ada saluran 25,83 31,85 42,60 47,50 12,50 819 37,2

b. Saluran pembuangan air limbah (SPAL) rumah tangga

Untuk mewujudkan lingkungan rumah tangga yang sehat, keberadaan saluran pembuangan air limbah sangat penting untuk mengalirkan buangan bekas aktifitas sehari-sehari agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Dilihat dari kepemilikan SPAL di rumah tangga, menunjukkan secara keseluruhan masih banyak rumah tangga yang tidak memiliki SPAL yakni sebesar 42% dengan sebaran pada masing-masing klaster tertinggi pada klaster 0 (50,4%), disusul kemudian klaster 1 (44,9%) dan klaster 2 (41,6%), sebagaimana tampak pada grafik dibawah.

Grafik 3.33 Grafik 3.34

Gambaran Kepemilikan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Secara Umum

Gambaran Kepemilikan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Di Masing-Masing Klaster

Selanjutnya dilihat dari asal air bekas buangan/limbah selain tinja yang dibuang ke masing-masing sasaran pembuangan memperlihatkan:

1. Sungai mendapatkan buangan air bekas buangan/limbah selain tinja yang berasal dari dapur, kamar mandi, tempat cuci pakaian dan wastafel dari sejumlah besar rumah tangga dengan proporsi masing-masing 59,8%, 70,1%, 66,0% dan 23,6%. 2. Proporsi rumah tangga yang membuang limbah selain tinja dari keempat sumber

tersebut ke jalan/halaman dan halaman, saluran terbuka,saluran tertutup, pipa saluran pembuangan, pipa IPAL sanimas proporsinya kecil dengan kisaran kurang dari 10%.

3. Lubang galian mendapatkan buangan air bekas buangan/limbah selain tinja yang berasal dari dapur, kamar mandi, tempat cuci pakaian dan wastafel dari sejumlah kecil rumah tangga dengan kisaran 5,1% - 11,7%.

Grafik 3.35 Grafik 3.36

Asal Air Bekas Buangan /Limbah Selain Tinja yang Dibuang ke Sungai

Asal Air Bekas Buangan /Limbah Selain Tinja Yang Dibuang Ke Sungai

Grafik 3.37 Grafik 3.38

Asal Air Bekas Buangan /Limbah Selain Tinja yang Dibuang ke Jalan, Halaman

Asal Air Bekas Buangan /Limbah Selain Tinja yang Dibuang ke Jalan, Halaman

Grafik 3.39 Grafik 3.40 Asal Air Bekas Buangan /Limbah Selain

Tinja Yang Dibuang Ke Saluran Terbuka

Asal Air Bekas Buangan /Limbah Selain Tinja Yang Dibuang Ke Saluran Terbuka

Grafik 3.41 Grafik 3.42

Asal Air Bekas Buangan /limbah Selain Tinja yang Dibuang ke Saluran Tertutup

Asal Air Bekas Buangan /Limbah Selain Tinja Yang Dibuang ke Saluran Tertutup

Grafik 3.43 Grafik 3.44

Asal Air Bekas Buangan /Limbah Selain Tinja yang Dibuang ke Lubang Galian

Asal Air Bekas Buangan /Limbah Selain Tinja yang Dibuang ke Lubang Galian

Grafik 3.45 Grafik 3.46

Asal Air Bekas Buangan /Limbah Selain Tinja yang Dibuang ke Pipa Saluran Pembuangan

Secara Umum

Asal Air Bekas Buangan /Limbah Selain Tinja yang Dibuang ke Pipa Saluran Pembuangan Per Klaster

Grafik 3.47 Grafik 3.48 Asal Air Bekas Buangan /Limbah Selain Tinja

Yang Dibuang Ke Pipa IPAL Sanimas Secara Umum

Asal Air Bekas Buangan /Limbah Selain Tinja Yang Dibuang Ke Pipa IPAL Sanimas Per Klaster

Grafik 3.49 Grafik 3.50

Asal Air Bekas Buangan /Limbah Selain Tinja Yang Dibuang Tidak Tahu

Ke Mana

Asal Air Bekas Buangan /Limbah Selain Tinja Yang Dibuang Tidak Tahu Ke Mana

Selanjutnya dilihat dari sasaran lokasi pembuangan air bekas buangan/limbah selain tinja yang berasal dari dapur, kamar mandi, tempat cuci pakaian dan wastafel secara keseluruhan atau secara umum memperlihatkan, air bekas buangan/limbah selain tinja yang berasal baik dari dapur,kamar mandi, tempat cuci pakaian maupun wastafel, dibuang oleh sebagian besar rumah tangga ke sungai, dengan proporsi masing-masing :

Dari dapur sebanyak 59,8% rumah tangga

Dari kamar mandi sebanyak 70,1% rumah tangga Dari tempat cuci pakaian sebanyak 90,6% rumah tangga Dari wastafel sebanyak 23,6% rumah tangga

Grafik 3.51 Tabel 3.36 Sasaran Pembuangan Air Bekas Buangan

/Limbah Selain Tinja Dari Dapur Secara Umum

Sasaran Pembuangan Air Bekas Buangan /Limbah Selain Tinja Dari Dapur Per Klaster

Sasaran Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n %

A. Ke sungai/kanal 37.8 61.9 59.0 66.9 90.6 769 59.80 B. Ke jalan, halaman 6.7 6.3 8.6 2.2 .0 85 6.61 C. Saluran terbuka 7.6 4.3 5.9 1.7 3.1 63 4.90 D. Saluran tertutup 10.9 6.3 7.1 .6 3.1 80 6.22 E. Lubang galian 9.2 6.8 9.3 16.3 3.1 120 9.33 F. Pipa saluran pembuangan 7.6 2.3 2.0 .0 .0 29 2.26 G. Pipa IPAL Sanimas .8 .0 .0 .0 .0 1 0.08 H. Tidak tahu .0 .0 .2 .0 .0 1 0.08

Tabel 3.37

Sasaran Pembuangan Air Bekas Buangan /Limbah Selain Tinja Dari Kamar Mandi Secara Umum Dan Per Klaster

Sasaran Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n %

A. Ke sungai/kanal 50.4 72.0 70.4 75.3 84.4 901 70.1

B. Ke jalan, halaman 7.6 6.6 7.8 3.4 .0 85 6.6

C. Saluran terbuka 9.2 4.5 7.1 3.4 3.1 76 5.9

D. Saluran tertutup 10.9 7.1 6.4 .6 3.1 79 6.1

E. Lubang galian 18.5 8.3 11.4 16.9 6.3 151 11.7

F. Pipa saluran pembuangan 7.6 3.0 2.1 .0 .0 33 2.6

G. Pipa IPAL Sanimas .8 .0 .0 .0 .0 1 .1

H. Tidak tahu .0 .0 .0 .0 .0 0 .0

Tabel 3.38

Sasaran Pembuangan Air Bekas Buangan /Limbah Selain Tinja Dari Tempat Cuci Pakaian Secara Umum Dan Per Klaster

Sasaran Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n %

A. Ke sungai/kanal 49.6 71.5 64.0 66.9 90.6 849 66.0

B. Ke jalan, halaman 7.6 6.6 7.3 3.4 .0 82 6.4

C. Saluran terbuka 9.2 4.5 5.5 1.7 3.1 64 5.0

D. Saluran tertutup 10.9 7.1 5.9 .6 3.1 76 5.9

E. Lubang galian 18.5 8.3 9.1 15.7 3.1 135 10.5

F. Pipa saluran pembuangan 7.6 3.0 2.1 .0 .0 33 2.6

G. Pipa IPAL Sanimas .0 .0 .0 .0 .0 0 .0

Tabel 3.39

Sasaran Pembuangan Air Bekas Buangan /Limbah Selain Tinja DariWastafel Secara Umum Dan Per Klaster

Sasaran Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 n %

A. Ke sungai/kanal 32.8 24.2 24.1 12.4 37.5 304 23.6

B. Ke jalan, halaman 6.7 2.5 2.3 .6 .0 32 2.5

C. Saluran terbuka 6.7 1.3 3.0 1.1 3.1 33 2.6

D. Saluran tertutup 10.9 3.5 3.2 .0 3.1 46 3.6

E. Lubang galian 10.9 2.5 5.2 6.7 3.1 65 5.1

F. Pipa saluran pembuangan 7.6 2.3 1.8 .0 .0 28 2.2

G. Pipa IPAL Sanimas .8 .3 .0 .0 .0 2 .2

H. Tidak tahu .0 .5 .2 .0 .0 3 .2

Kepernahan terjadinya banjir hanya sedikit dirasakan oleh rumah tangga responden, secara keseluruhan 97,77% rumah tangga tidak pernah mengalami banjir. Sebaran di masing-masing klaster menunjukkan, rumah tangga yang pernah mengalami banjir terbanyak di klaster 4 (22,5%), sedangkan diklaster lainnya proporsinya hanya 5%.

Grafik 3.52 Grafik 3.53

Gambaran Kepernahan Dan Frekuensi Banjir Di Rumah Tangga Responden Secara

Umum

Gambaran Kepernahan Dan Frekuensi Banjir Di Rumah Tangga Responden Per

Klaster

Dari rumah tangga yang pernah mengalami kebanjiran, secara umum frekuensi rutin (57,14%) lebih besar dibanding yang tidak rutin. Selanjutnya distribusi di masing-masing klaster memperlihatkan pada klaster 0 dan klaster 4, sebagian besar rutin bahkan di klaster 4 semuanya bersifat rutin banjirnya. Sementara itu di klaster 1, klaster 2 dan klaster 3, sbagian besar bersifat tidak rutin banjirnya, di klaster 3 seluruhnya bersifat tidak rutin. Dilihat dari sifat banjirnya sendiri, rumah tangga yang kebanjiran sampai masuk ke dalam rumah proporsinya lebih kecil dibanding yang tidak memasuki rumah meskipun selisihnya kecil.

Berdasarkan sebaran tiap klasternya, pada klaster 3 dan klaster 4, kejadian banjirnya seluruhnya memasuki rumah.

Tabel 3.40 Tabel 3.41

Gambaran Rutinitas Kepernahan Banjir Di Rumah Tangga Responden Secara Umum

Gambaran Rutinitas Kepernahan Banjir Di Rumah Tangga Responden Per Klaster

Rutinitas Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 Jumlah (%)

Rutin 11 4 4 0 9 28 57.14

Tidak Rutin 2 5 13 1 0 21 42.86

Jumlah 13 9 17 1 9 49 100.00

Rutinitas Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 Rutin 84.6 44.4 23.5 .0 100.0 Tidak Rutin 15.4 55.6 76.5 100.0 .0

Tabel 3.42 Tabel 3.43

Gambaran Kepernahan Banjir Yang Memasuki Rumah Pada Rumah Tangga Responden Secara

Umum

Gambaran Kepernahan Banjir Yang Memasuki Rumah Pada Rumah Tangga

Responden Per Klaster

Memasuki rumah Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 Jumlah (%)

Ya 2 6 4 1 9 22 44.9

Tidak 11 3 13 0 0 27 55.1

Memasuki rumah Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4

Ya 15.4 66.7 23.5 100.0 100.0

Tidak 84.6 33.3 76.5 .0 .0

Dari keluarga yang pada saat banjir yang airnya memasuki rumah (22 rumah tangga), ketinggian airnya sebagian besar hanya setumit orang dewasa. Atau dengan kata lain cukup dangkal. Begitupula gambaran di masing-masing klaster sebagian besar hanya setinggi tumit orang dewasa.

Grafik 3.54 Grafik 3.55

Gambaran Ketinggian Air Banjir Yang Melanda Rumah Tangga Responden

Secara Umum

Gambaran Ketinggian Air Banjir Yang Melanda Rumah Tangga Responden Per Klaster

Dilihat dari potensinya dalam penyebaran kuman penyakit ke sekelilingnya, secara umum rumah tangga yang pernah kebanjiran, sebagian besar terendam kamar mandi dan WC nya. Hanya 27,3% yang tidak pernah terendam. Bahkan pada klaster 3 dan klaster 4 seluruhnya merendam kamar mandi/WC dengan frekuensi

yang berbeda-beda. Sementara jika ditinjau dari durasi banjirnya, secara umum berlangsungnya paling banyak 1-3 jam.Pada klaster 0 dan klaster 3, durasinya setengah hari sampai dengan 1 hari, sedangkan klaster lainnya bervariasi antara kurang dari 1 jam sampai dengan setengah hari.

Grafik 3.56 Grafik 3.57

Kejadian Banjir Yang Merendam Kamar Mandi Wc Pada Rumah Tangga

Responden Secara Umum

Kejadian Banjir Yang Merendam Kamar Mandi Wc Pada Rumah Tangga Responden Per Klaster

Grafik 3.58 Grafik 3.59

Lama Kejadian Banjir Pada Rumah Tangga Responden Secara Umum

Lama Kejadian Banjir Pada Rumah Tangga Responden Secara Umum

3.5. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga

Secara umum sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk keperluan minum utamanya berasal dari sumur gali terlindungi, sumur gali tidak terlindungi, mata air terlindungi dan air isi ulang. Rumah tangga yang menggunakan air minum bersumber dari air isi ulang ternyata proporsinya (11,8%) melebihi dari rumah tangga

yang menggunakan air bersumber sistem perpipaan (3,7%). Berdasarkan sebaran per klasternya, proporsi rumah tangga dengan sumber air minum dari sumur gali terlindungi , sangat tinggi di klaster 0 (71,7%) dan klaster 4 (82,5%), sedangkan pengguna air minum dari sumber mata air baik yang terlindungi maupun yang tidak, terbanyak di klaster 2 (30,3%) dan rumah tangga yang menggunakan air minum dari system perpipaan (air ledeng PDAM, hidran umum, kran umum) proporsinya sangat kecil rata-rata dibawah 3% kecuali di klaster 1 proporsinya 6,9%.

Tabel 3.44

Jenis Sumber Air Yang Digunakan Untuk Minum Pada Rumah Tangga Responden Secara Umum Dan Per Klaster

Jenis S um ber A ir Klas ter 0 Klas ter 1 Klas ter 2 Klas ter 3 Klas ter 4 %

A. Air botol kem as an 4.2 7.9 3.9 6.3 .0 5.4 B. Air is i ulang 2.9 19.1 10.8 4.6 2.5 11.8 C . Air Leden g dari PD AM .0 3.3 2.1 .0 .0 2.0 D . Air hidran u m um - PD AM .0 2.6 .2 .4 2.5 1.0 E. Air kran um um -PD AM/PR OYEK .4 1.0 .2 2.1 .0 .7 F. Air s um ur pom pa tangan 2.5 1.8 1.3 1.3 2.5 1.6 G. Air s um ur gali te rlindungi 71.7 57.0 48.4 60.8 82.5 55.8 H . Air s um ur gali td k terlindungi 10.0 12.1 10.9 9.2 7.5 11.0 I. Mata a ir terlin dungi 1.7 8.3 22.8 6.3 .0 13.6 J. Mata air tdk terlind ungi 10.4 10.0 7.5 12.5 .0 9.0 K. Air hu ja n .0 .1 .6 .4 .0 .4 L. Air dari s ung ai .4 .3 .2 .4 .0 .3 M. Air dari w a duk/da nau .0 .0 .1 .0 .0 .0 N . Lainnya .0 1.8 6.5 13.8 2.5 5.0

Pola yang hampir sama ditunjukkan pada jenis sumber air yang digunakan rumah tangga untuk memasak .secara umum sumber air yang digunakan utamanya berasal dari sumur gali terlindungi, sumur gali tidak terlindungi, mata air terlindungi dan mata air tidak terlindungi. Hanya bedanya pada penggunaan air untuk memasak, sumber air yang berasal dari system perpipaan (4%) lebih banyak digunakan diibanding dari air isi ulang (0,7%).

Sementara itu penggunaan air untuk cuci piring dan gelas polanya sama dengan jenis sumber air yang digunakan untuk memasak, dimana sumber air utamanya berasal dari sumur gali terlindungi, sumur gali tidak terlindungi, mata air terlindungi dan mata air tidak terlindungi dengan proporsi masing-masing sebesar 55,4%, 10,4%, 12,1% dan 8,5%. Pola sebaran di masing-masing klaster sama dengan pola secara umum, hanya saja di klaster 4 tidak ada rumah tangga yang menggunakan air yang berasal dari mata air.

Tidak berbeda dengan penggunaan air untuk cuci piring dan gelas, penggunaan air untuk cuci pakaian utamanya berasal dari sumur gali terlindungi, sumur gali tidak terlindungi, mata air terlindungi dan mata air tidak terlindungi.

Tabel 3.45

Jenis Sumber Air Yang Digunakan Untuk Memasak Pada Rumah Tangga Responden Secara Umum Dan Per Klaster

Je nis Sumbe r Air Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 % A. Air botol kem as an .0 .0 .2 1.3 .0 .2 B. Air is i ulang .8 1.3 .3 .4 2.5 .7 C. Air Ledeng dari PDAM .0 4.0 2.1 .0 .0 2.2 D. Air hidran um um - PDAM .0 3.1 .2 .4 2.5 1.2 E. Air kran um um -PDAM/PROYEK .4 .8 .2 2.1 .0 .6 F. Air s um ur pom pa tangan 2.5 2.1 1.4 1.3 2.5 1.7 G. Air s um ur gali terlindungi 72.5 58.0 49.5 60.8 82.5 56.6 H. Air s um ur gali tdk terlindungi 10.0 12.5 10.5 9.6 7.5 11.0 I. Mata air terlindungi 1.7 8.8 22.7 6.3 .0 13.6 J. Mata air tdk terlindungi 10.8 10.3 7.8 12.5 .0 9.3 K. Air hujan .0 .3 .8 .4 .0 .5 L. Air dari s ungai .8 .4 .4 .4 .0 .5 M. Air dari waduk/danau .0 .0 .1 .0 .0 .0 N. Lainnya .4 1.5 6.8 13.8 2.5 5.0

Tabel 3.46

Jenis Sumber Air Yang Digunakan Untuk Cuci Piring Dan Gelas Pada Rumah Tangga Responden Secara Umum Dan Per Klaster

Jenis S um ber A ir Kla s te r 0 Kla s te r 1 Kla s te r 2 Kla s te r 3 Kla s te r 4 %

A. Air b o to l ke m a s a n .0 .0 .0 .0 .0 .0 B. Air is i u la n g .4 .3 .2 .0 .0 .2 C . Air L e d e n g d a ri PD AM .0 3 .5 2 .1 .0 .0 2 .0 D . Air h id ra n u m u m - PD AM .0 3 .1 .2 .4 2 .5 1 .2 E. Air kra n u m u m -PD AM/PR OYEK .4 .4 .2 .0 .0 .3 F. Air s u m u r p o m p a ta n g a n 2 .1 1 .9 1 .5 1 .7 2 .5 1 .7 G. Air s u m u r g a li te rlin d u n g i 6 7 .9 5 7 .6 4 9 .0 5 8 .8 8 2 .5 5 5 .5 H . Air s u m u r g a li td k te rlin d u n g i 1 0 .0 1 1 .3 9 .7 1 1 .7 7 .5 1 0 .4 I. Ma ta a ir te rlin d u n g i 1 .7 8 .5 1 9 .7 5 .4 .0 1 2 .1 J. Ma ta a ir td k te rlin d u n g i 7 .1 9 .9 7 .9 1 0 .0 .0 8 .5 K. Air h u ja n .4 1 .1 1 .1 .8 .0 1 .0 L . Air d a ri s u n g a i 1 0 .8 3 .2 2 .4 2 .1 2 .5 3 .5 M. Air d a ri w a d u k/d a n a u .4 .1 .3 .0 .0 .2 N . L a in n ya .8 2 .1 9 .2 1 3 .8 2 .5 6 .3