KONSUMSI PANGAN, AKTIVITAS FISIK, STATUS GIZI DAN

STATUS KESEHATAN LANSIA DI PANTI SOSIAL

TRESNA WERDHA SALAM SEJAHTERA BOGOR

SYIFA FAUZIAH

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2012

ABSTRACT

SYIFA FAUZIAH. Food Consumption, Physical Activity, Nutritional Status and Health Status of the Elderly in Panti Sosial Tresna Werdha Salam Sejahtera Bogor. Under direction of SITI MADANIJAH.

The objective of this study was to learn and to analyze food consumption, physical activity, nutritional status and health status of the elderly in Panti Sosial Tresna Werdha Salam Sejahtera Bogor. The design of this study used cross sectional study. The number of samples obtained as many as 32 elderly. The results showed that the sufficiency level of energy was normal category, protein was in high category, vitamin A and C were in sufficient category and then Ca and Fe classified as defficient category. The nutritional status of most male sampels was obese-I while female was normal. Most of the sampels physical activities classified as mild. Most diseases for the past 6-12 months on male samples were diabetes melitus and hypertension on female samples. Most of either male or female samples had a lower morbidity score with high health status. The result of Pearson correlation test showed that the energy and nutrients intake had no significant relationship with nutritional status and health status (p >0.05) either nor between physical activity with nutritional status and health status, and nutritional status with health status (p >0.05).

Keywords : food consumption, physical activity, nutritional status, health status, elderly

RINGKASAN

SYIFA FAUZIAH. Konsumsi Pangan, Aktivitas Fisik, Status Gizi dan Status Kesehatan Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Salam Sejahtera Bogor. Di bawah bimbingan SITI MADANIJAH.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsumsi pangan, aktivitas fisik, status gizi dan status kesehatan pada lansia di Panti Sosial Tresna Werda Salam Sejahtera Bogor. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi karakteristik contoh (usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, sumber pendapatan dan status pernikahan); 2) mengidentifikasi konsumsi pangan serta asupan energi dan zat gizi contoh; 3) mengidentifikasi aktivitas fisik contoh, 4) mengidentifikasi status gizi dan status kesehatan contoh; 5) menganalisis hubungan konsumsi pangan dengan status gizi; 6) menganalisis hubungan konsumsi pangan dengan status kesehatan; 7) menganalisis hubungan aktivitas fisik dengan status gizi; 8) menganalisis hubungan aktivitas fisik dengan status kesehatan dan 9) menganalisis hubungan status gizi dengan status kesehatan

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional study. Pengumpulan data dilaksanakan selama bulan November sampai dengan Desember 2011. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 32 lansia yang tinggal di panti. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara menggunakan kuesioner.Data primer meliputi karakteristik contoh (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, sumber pendapatan dan status pernikahan), konsumsi pangan, aktivitas fisik, status gizi (berat badan, tinggi badan) dan status kesehatan (jenis penyakit, lama sakit, frekuensi sakit dan tindakan pengobatan). Data sekunder yang dikumpulkan meliputi keadaan umum tempat penelitian, daftar menu makanan dan jadwal kegiatan penghuni panti. Analisis data dilakukan dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel dan Statistical Program for

Social Sciences (SPSS) versi 16,0 for windows. Analisis data menggunakan uji

beda independent t-test dan uji korelasi Pearson.

Jumlah keseluruhan contoh adalah 32 orang, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Sebagian besar contoh (65,6%) berada pada rentang usia 75-90 tahun. Berdasarkan pendidikan terakhir, sebagian besar contoh (68,8%) merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD). Jika dilihat dari pekerjaan contoh terdahulu sebelum masuk panti, contoh laki-laki (83,3%) berprofesi sebagai karyawan swasta dan perempuan (70%) sebagai biarawati dan pengasuh anak dengan status pernikahan sebagai janda/duda (90,6%).

Konsumsi pangan contoh berasal dari makanan dalam dan makanan luar panti. Konstribusi makanan terbesar berasal dari makanan dalam panti dengan persentase energi 91,7%, protein 94,8%, vitamin A 96,5%, vitamin C 94,8%, Ca 80,3% dan Fe 96,3%. Konstribusi makanan dari luar panti terbesar berasal dari sumber Ca (19,7%). Rata-rata konsumsi energi, protein, vitamin A, C, Ca dan Fe pada laki-laki secara berturut-turut 1620 kkal, 62 g, 703 RE, 78 mg, 244 mg dan 8 mg, sedangkan pada contoh perempuan 1659 kkal, 64 g, 675 RE, 74 mg, 257 mg dan 8 mg.

Tingkat kecukupan energi sebagian besar contoh laki-laki (91,7%) termasuk pada kategori defisit, sedangkan pada perempuan (60%) tergolong normal. Berdasarkan hasil uji beda independent t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata (p=0,000) antara tingkat kecukupan energi

contoh laki-laki maupun perempuan. Tingkat kecukupan energi contoh perempuan (84,5%) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (73,3%). Berbeda halnya dengan tingkat kecukupan protein, secara keseluruhan rata-rata tingkat kecukupan protein pada contoh laki-laki (75%) dan perempuan (100%) tergolong dalam kategori lebih. Hasil uji beda independent t-test menunjukkan bahwa ada terdapat perbedaan yang nyata (p=0,000) pada tingkat kecukupan protein pada contoh laki-laki dan perempuan. Tingkat kecukupan protein contoh perempuan (154%) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (128%).

Tingkat kecukupan vitamin A pada seluruh contoh (100%) tergolong cukup. Hasil uji independent t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata tingkat kecukupan vitamin A (p=0,000); tingkat kecukupan viamin A pada contoh perempuan (135%) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (117,1%). Tingkat kecukupan vitamin C hampir pada seluruh contoh (>75%) tergolong cukup. Hasil uji independent t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata tingkat kecukupan vitamin C (p=0,041) pada contoh laki-laki dan perempuan. Tingkat kecukupan viamin C pada contoh perempuan (98,8%) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (87,2%).

Tingkat kecukupan Ca pada seluruh contoh (100%) tergolong kurang. Hasil uji independent t-test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata (p=0,338) pada tingkat kecukupan Ca pada contoh laki-laki dan perempuan. Tingkat kecukupan Ca pada contoh perempuan (32,1%) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (30,5%). Tingkat kecukupan Fe pada sebagian besar contoh (>95%) tergolong kurang. Hasil uji independent t-test menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang nyata (p=0,000) pada tingkat kecukupan Fe baik contoh laki-laki maupun perempuan. Tingkat kecukupan Fe pada contoh perempuan (69,1%) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (62,3%).

Sebagian besar contoh (75%) tergolong beraktivitas ringan. Hasil uji

independent t-test menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata (p=0,631)

antara aktivitas fisik pada contoh laki dan perempuan. Separuh contoh laki-laki (50%) berstatus gizi obese-I dan perempuan (55%) berstatus gizi normal. Tidak ada perbedaan yang nyata (p=0,233) antara status gizi contoh laki-laki dan perempuan.

Penyakit yang banyak diderita oleh contoh pada 6-12 bulan terakhir pada laki-laki (50%) diabetes melitus dan hipertensi pada perempuan (40%) dengan tindakan pengobatan oleh dokter. Sebagian besar contoh (78,1%) skor morbiditasnya tergolong kategori rendah dengan status kesehatan tergolong tinggi. Hasil uji independent t-test menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata (p=0,282) antara status kesehatan laki-laki dan perempuan.

Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan (p>0,05) antara konsumsi pangan dengan status gizi dan status kesehatan, aktivitas fisik dengan status gizi dan status kesehatan serta status gizi dengan status kesehatan.

KONSUMSI PANGAN, AKTIVITAS FISIK, STATUS GIZI DAN

STATUS KESEHATAN LANSIA DI PANTI SOSIAL

TRESNA WERDHA SALAM SEJAHTERA BOGOR

SYIFA FAUZIAH

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Gizi pada Mayor Ilmu Gizi

Departemen Gizi Masyarakat

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2012

Judul Penelitian : Konsumsi Pangan, Aktivitas Fisik, Status Gizi dan Status Kesehatan Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Salam Sejahtera Bogor

Nama Mahasiswa : Syifa Fauziah

NIM : I14096019

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Siti Madanijah, MS NIP. 19491130 197603 2 001

Mengetahui, Ketua Departemen

Dr. Ir. Budi Setiawan, MS NIP: 19621218 198703 1 001

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah

SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Konsumsi Pangan, Aktivitas Fisik, Status Gizi dan Status Kesehatan Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Salam Sejahtera Bogor” dapat terselesaikan. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda dan ayahanda, kakak-kakakku (Faizal dan Syaiful), serta segenap keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan do’a, bantuan materi serta kasih sayang yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

2. Prof. Dr. Ir. Siti Madanijah, MS selaku dosen akademik dan pembimbing. 3. Dr. Ir. Budi Setiawan, MS selaku dosen pemandu seminar dan penguji. 4. Pihak Panti Sosial Tresna Werdha Salam Sejahtera Kota Bogor yang telah

memberikan izin pelaksanaan penelitian.

5. Yudhit Novi Andrini, S.Gz teman seperjuangan selama penelitian, terima kasih atas kerjasama dan bantuannya selama ini

6. Miftah, A.Md, Raini Rahmania, A.Md, Citra Dian Permata, A.Md, Utari Sulistya, A.Md, Yuni Munggaranti, A.Md dan seluruh teman-teman Program Alih Jenis Mayor Ilmu Gizi Angkatan 3 terima kasih atas kebersamaan selama ini.

7. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bogor, Mei 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 22 Februari 1989 di Bogor, Jawa Barat. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Nanang Kuswara dan Ibu Oom Suhaemi. Pendidikan formal penulis dimulai di TK Istiqomah Bogor tahun 1993-1994 dan SDN 1 Ujungjaya, Sumedang tahun 1994-2000. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SLTPN 1 Ujungjaya, Sumedang tahun 2000-2003 dan SMUN 1 Cimalaka, Sumedang tahun 2003-2006. Pendidikan Diploma 3 (D3) ditempuh penulis di Institut Pertanian Bogor pada Program Keahlian Supervisor Jaminan Mutu Pangan tahun 2006-2009 dengan Tugas Akhir Penerapan Good Manufacturing Practicies (GMP) pada Produk Ikan Masak Setu di PT. Angkasa Citra Sarana (ACS), Tangerang.

Tahun 2009, penulis mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan Program Sarjana (S1) melalui Program Penyelenggaraan Khusus (Sekarang Program Alih Jenis) S1 Mayor Ilmu Gizi, Departemen Gizi Masyarakat, Institut Pertanian Bogor. Bulan Februari-Maret 2012, penulis juga melakukan Internship Bidang Dietetika di RS. Kanker Dharmais. Penulis juga mengikuti Kuliah Kerja Profesi di Kecamatan Banyuresmi, Garut, pada bulan Juli-Agustus 2011.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

PENDAHULUAN ... 1 Latar Belakang ... 1 Tujuan ... 3 Kegunaan Penelitian ... 3 TINJAUAN PUSTAKA ... 5 Panti Werdha………... 5 Lanjut Usia………...………...………... 5 Konsumsi Pangan...……… 6

Kebutuhan Energi dan Zat Gizi pada Lansia..………... 7

Aktivitas Fisik...……….………. 13

Status Gizi...……….. 14

Status Kesehatan... 16

KERANGKA PEMIKIRAN……… 19

METODE PENELITIAN……… 21

Desain, Waktu dan Tempat Penelitian………. 21

Cara Penarikan Contoh………... 21

Jenis dan Cara Pengumpulan Data………... 21

Pengolahan dan Analisis Data……… 22

Definisi Operasional………. 27

HASIL DAN PEMBAHASAN………. 29

Gambaran Umum ……...………. 29

Karakteristik Contoh………. 32

Karakteristik Keluarga Contoh……… 33

Konsusmsi Pangan serta Asupan Energi dan Zat Gizi………... 35

Aktivitas Fisik…………...……… 44

Status Gizi...……… 46

Status Kesehatan...………..………. 47

Hubungan Antar Variabel………... 48

KESIMPULAN DAN SARAN………. 51

Kesimpulan……… 51

Saran……….. 52

DAFTAR PUSTAKA……… 53

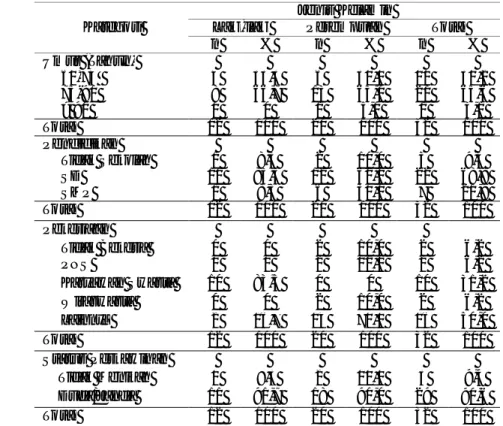

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Angka kecukupan zat gizi untuk lansia per orang per hari………... 8

2 Klasifikasi status gizi berdasarkan IMT pada populasi Asia Pasific ……... 16

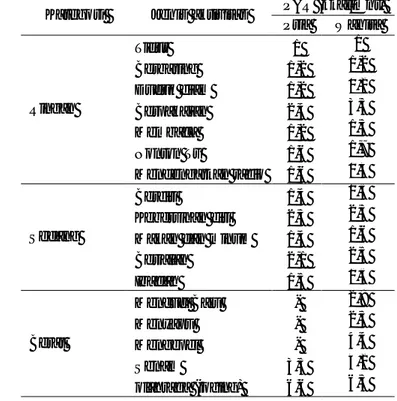

3 Jenis dan cara pengumpulan data………....………... 22

4 Rumus FAO/WHO/UNU untuk menentukan Angka Metabolisme Basal... 23

5 Jenis aktivitas yang dilakukan contoh... 24

6 Variable dan indikator data yang dianalsis ………..………... 26

7 Fasilitas yang disediakan panti...…... 30

8 Sebaran contoh berdasarkan karakteristik contoh... 32

9 Sebaran contoh berdasarkan anjuran masuk panti...…... 33

10 Sebaran contoh berdasarkan jenis bingkisan yang dibawa... 34

11 Sebaran contoh berdasarkan frekuensi kunjungan………... 35

12 Jumlah dan jenis pangan yang dominan dikonsumsi contoh……….. 37

13 Rata-rata ketersedian makanan yang disediakan... 38

14 Asupan sehari energi dan zat gizi contoh di panti ………... 38

15 Asupan, kebutuhan dan tingkat kecukupan energi dan zat gizi lainnya pada contoh ………... 39

16 Sebaran contoh berdasarkan tingkat kecukupan energi dan protein... 42

17 Sebaran contoh berdasarkan tingkat kecukupan vitamin... 43

18 Sebaran contoh berdasarkan tingkat kecukupan mineral... 43

19 Alokasi waktu contoh berdasarkan jenis aktivitas per hari………....……. 45

20 Sebaran contoh berdasarkan aktivitas fisik...………... 45

21 Sebaran contoh berdasarkan status gizi………... 46

22 Sebaran contoh berdasarkan jenis penyakit………... 47

23 Sebaran contoh berdasarkan frekuensi dan lama sakit……... 48

24 Sebaran contoh berdasarkan status kesehatan...…………... 48

25 Hubungan asupan energi dan zat gizi dengan status gizi dan status kesehatan……….………. 49

26 Hubungan aktivitas fisik dengan status gizi dan status kesehatan... 49

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Bagan kerangka hubungan konsumsi, aktivitas fisik, status gizi dan status kesehatan pada lansia………... 20 2 Struktur organisasi Panti Werdha Salam Sejahtera Kota Bogor... ……... 31

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Daftar menu di Panti Sosial Tresna Werdha Salam Sehajtera………... 57 2 Contoh hidangan di Panti Sosial Tresna Werdha Salam Sejantera... ……... 58 3 Hasil statistik korelasi Pearson asupan energi dan zat gizi dengan status

gizi pada contoh laki-laki………...…... 59 4 Hasil statistik korelasi Pearson asupan energi dan zat gizi dengan status

kesehatan pada contoh laki-laki…...………... 59 5 Hasil statistik korelasi Pearson asupan energi dan zat gizi dengan status

gizi pada contoh perempuan………...………... 60 6 Hasil statistik korelasi Pearson asupan energi dan zat gizi dengan status

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk, menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat dari tahun ke tahun (Depsos 2007). Peningkatan ini menurut para ahli terjadi di hampir semua negara termasuk kawasan Asia seperti Jepang, Hongkong, Singapura, Korea, Cina, Thailand dan Indonesia. Hal ini dapat terjadi dengan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan, peningkatan taraf hidup, serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Ruslianti dan Kusharto 2006)

Perkembangan penduduk lanjut usia (Lansia) di Indonesia menarik diamati. Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat melaporkan, jika tahun 1980 usia harapan hidup (UHH) 52,2 tahun dan jumlah lansia 7.998.543 orang (5,5%) maka pada tahun 2006 menjadi 19 juta orang (8,9%) dan UHH juga meningkat 66,2 tahun. Pada tahun 2010 perkiraan penduduk lansia di Indonesia akan mencapai 23,9 juta atau 9,8% dan UHH sekitar 67,4 tahun. Sepuluh tahun kemudian atau pada tahun 2020 perkiraan penduduk lansia di Indonesia mencapai 28,8 juta atau 11,34% dengan UHH sekitar 71,1 tahun. Dari jumlah tersebut, pada tahun 2010 jumlah penduduk lansia yang tinggal diperkotaan sebesar 12.380.321 (9,6%) dan yang tinggal diperdesaan sebesar 15.612.232 (9,9%) (Depsos 2007).

Semakin meningkatnya jumlah lansia di Indonesia, maka perhatian yang harus diberikan kepada kelompok ini juga akan semakin besar. Masalah gizi lansia adalah salah satunya yang harus segera diperhatikan. Menurut Sharkey et

al. (2002) kekurangan zat gizi menunjukkan sebuah ancaman potensial bagi

kesehatan pada seluruh populasi lansia. Penambahan usia menimbulkan beberapa perubahan baik secara fisik maupun mental. Perubahan ini mempengaruhi kondisi seseorang baik aspek psikologis, fisiologis, dan sosio-ekonomi. Dengan keadaan gizi yang baik diharapkan para lansia akan tetap sehat, segar dan bersemangat dalam berkarya. Melalui gizi yang baik, usia produktif mereka dapat ditingkatkan sehingga tetap dapat ikut serta berperan dalam pembangunan (Fatmah 2010).

Setiap mahluk hidup membutuhkan makanan untuk mempertahankan kehidupannya, karena di dalam makanan terdapat zat-zat gizi yang dibutuhkan

tubuh untuk melakukan kegiatan metabolismenya. Bagi lansia pemenuhan kebutuhan gizi yang diberikan dengan baik dapat membantu dalam proses beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang dialaminya. Selain itu dapat menjaga kelangsungan pergantian sel-sel tubuh sehingga dapat memperpanjang usia (Muchtaromah 2010).

Masalah gizi akibat perilaku makan yang salah lebih peka terjadi pada lansia dibandingkan usia dewasa. Nafsu makan lansia umumnya mulai menurun karena semakin berkurangnya fungsi pengecap pada lidah. Hilangnya selera makan menjadi salah satu fenomena yang dapat memperburuk kondisi lansia seperti kurang gizi, defisiensi beberapa unsur zat gizi atau obesitas yang dapat memicu timbulnya penyakit degeneratif (Wirakusumah 2001).

Tilarso (1985) diacu dalam Mala (2000) mengatakan bahwa lansia perlu diberi latihan fisik untuk memperbaiki kondisi faali, psikologi serta pengontrolan berat badan dan pola makannya. Berdasarkan penelitian Pratiwi (1993) dalam Mala (2000) yang dilakukan terhadap 30 orang lansia di Kodya Yogyakarta diperoleh hasil bahwa keadaan gizi lansia dipengaruhi oleh aktivitas, terutama aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat meningkatkan metabolisme tubuh sehingga kekebalan tubuh dan konsumsi pangannya meningkat.

Status gizi dan status kesehatan sangat ditentukan oleh kondisi yang dialami oleh lanjut usia. Status gizi dan status kesehatan yang baik akan membawa seseorang kepada umur panjang yang sehat dan produktif. Selain itu, status kesehatan pada lansia akan berpengaruh dalam penilaian kebutuhan akan zat gizi (Arisman 2009). Beberapa data menunjukkan bahwa lebih dari 28% usia lanjut yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) di Jakarta mempunyai Indeks Massa Tubuh (IMT) di bawah normal. Di Yogyakarta 75% usia lanjut mempunyai kadar Hemoglobin (Hb) kurang dari 12 g/dl (Depkes 2003).

Pada masa lansia peranan keluarga sangat penting dalam kehidupan lansia. Keluarga merupakan sumber utama dan pertama untuk membantu merawat lansia. Selain peran keluarga dan masyarakat dalam upaya merawat lansia, diperlukan juga peran pemerintah dalam memberikan fasilitas pada lansia seperti menyediakan tempat perawatan bagi lansia yang terlantar atau bermasalah dengan keluarga karena semakin banyaknya keluarga yang tidak mampu merawat lansia. Dalam hal ini Panti Werda merupakan salah satu alternatif bentuk bantuan pelayanan kesejateraan sosial bagi lansia (Ruslianti dan Kusharto 2006).

Panti Werda merupakan salah satu bentuk bantuan layanan kesejahteraan sosial bagi lansia. Pelayanan yang diberikan di Panti Werda berupa tempat tinggal, makanan, pakaian dan pemeliharaan kesehatan. Tujuannya yaitu agar lansia dapat menikmati masa tuanya dalam suasana aman, tentram dan sejahtera. Penyelenggaraan makan di Panti Werda harus memenuhi kebutuhan gizi lansia sehingga diperlukan penyusunan menu makanan yang dapat meningkatkan selera makan bagi lansia untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Konsumsi pangan merupakan faktor utama dalam memenuhi kebutuhan zat gizi untuk menyediakan tenaga bagi tubuh, mengatur metabolisme dalam tubuh, memperbaiki jaringan tubuh serta menunjang masa pertumbuhan. Hal inilah yang mendasari pentingnya penelitian untuk mempelajari konsumsi pangan, aktivitas fisik, status gizi dan status kesehatan pada lansia di Panti Sosial Tresna Werda Salam Sejahtera Bogor.

Tujuan Tujuan umum

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsumsi pangan, aktivitas fisik, status gizi dan status kesehatan pada lansia di Panti Sosial Tresna Werda Salam Sejahtera Bogor.

Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi karakteristik contoh (usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, sumber pendapatan dan status pernikahan).

2. Mengidentifikasi konsumsi pangan serta asupan energi dan zat gizi contoh 3. Mengidentifikasi aktivitas fisik contoh

4. Mengidentifikasi status gizi dan status kesehatan contoh

5. Menganalisis hubungan konsumsi pangan serta asupan energi dan zat gizi dengan status gizi

6. Menganalisis hubungan konsumsi pangan serta asupan energi dan zat gizi dengan status kesehatan

7. Menganalisis hubungan aktivitas fisik dengan status gizi 8. Menganalisis hubungan aktivitas fisik dengan status kesehatan 9. Menganalisis hubungan status gizi dan status kesehatan

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk menggembangkan diri dan memperluas pengetahuan serta wawasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi mengenai konsumsi pangan serta asupan energi dan zat gizi, aktivitas fisik, status gizi dan status kesehatan pada lansia di Panti Sosial Tresna Werda Salam Sejahtera Bogor. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak terkait dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi lansia.

TINJAUAN PUSTAKA

Panti Werdha

Menurut Departemen Sosial RI (1994) diacu dalam Nurlaela (2006) bahwa panti werda merupakan bentuk pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia yang pada awalnya merupakan inisiatif organisasi sosial yang pada waktu itu merasakan pentingnya penanganan permasalahan lanjut usia melalui panti. Lahirnya panti-panti tersebut berdasarkan atas adanya kebutuhan-kebutuhan akan perawatan kesehatan, kegiatan-kegiatan keagamaan dan komunikasi sosial yang bersifat efektif yang tidak didapat lansia diluar panti. Menurut Depsos (1997), tujuan pelayanan Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) ini adalah tercapainya tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan para lansia yang layak dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi ketentraman lahir dan batin.

Di negara-negara berkembang memasukkan lansia di panti merupakan tindakan yang dianggap kurang pantas atau kurang etis. Tetapi, karena adanya kecenderungan pergeseran nilai-nilai masyarakat akibat globalisasi, maka hal ini sudah dianggap sesuatu yang wajar bahkan suatu keharusan. Saat ini banyak panti werda yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan santunan dan pelayanan kepada golongan lansia. Panti werdha merupakan upaya terakhir setelah keluarga dan masyarakat yang tidak dapat memberikan pelayanan kepada lansia (Nurlaela 2006).

Lansia yang masuk ke panti werdha umumnya adalah lansia yang terlantar dan tidak mempunyai keluarga yang merawatnya. Selain itu, ada pula lansia karena keinginan sendiri atau dititipkan oleh keluarganya. Lansia yang dititipkan harus mempunyai sponsor. Pihak sponsor ini biasanya harus membayarkan biaya hidup di panti tiap bulan. Tujuan pembayaran ini selain untuk biaya pengelolaan dan perawatan juga agar para anggota keluarga tetap mempunyai perhatian pada lansia yang menjadi klien di panti (Wongkaren 1994 diacu dalam Nurlaela 2006).

Lanjut Usia

Pertumbuhan dan perkembangan manusia terdiri dari serangkaian proses perubahan yang rumit dan panjang, dimulai dari pembuahan sel telur dan berlanjut sampai berakhirnya kehidupan. Secara garis besarnya, perkembangan

manusia terdiri dari beberapa tahap, yaitu meliputi kehidupan sebelum lahir, sewaktu bayi, masa kanak-kanak, remaja, masa dewasa dan masa usia lanjut (Fatmah 2010).

Pengertian usia lanjut dapat dibedakan atas dua macam, yaitu usia lanjut kronoligis atau usia kalender dan usia lanjut biologis. Usia kronoligis mudah diketahui dan dihitung, yaitu saat seseorang merayakan ulang tahunnya. Sebaliknya usia biologis adalah usia yang sesungguhnya dimiliki seseorang. Usia biologis menunjukkan kondisi jaringan yang sebenarnya. Terlepas dari beberapa usia kronoligis seseorang, banyaknya kemunduran jaringan yang terjadi akan menyebabkan meningkatnya usia biologis orang yang bersangkutan. Usia biologis inilah yang sesungguhnya dapat diupayakan agar tidak terlalu cepat bertambah (Almatsier, Soetardjo dan Soekatri 2011).

Usia lanjut dapat memberi persepsi yang berbeda, tergantung dari siapa yang menyebutnya dan untuk apa. Pada umumnya usia lanjut diartikan sebagai usia saat memasuki masa pensiun yang di Indonesia dapat berkisar antara usia di atas 55 tahun (Muis, Nurkinasih dan Darmojo 1992). Namun, batasan lansia menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, adalah 60 tahun ke atas. Sedangkan menurut WHO dalam Notoatmojo (2007), di antaranya: usia pertengahan (middle age) ialah kelompok usia 45-59 tahun, lanjut usia (elderly), antara 60-74 tahun, lanjut usia tua (old), antara 75-90 tahundan usia sangat tua (very old), di atas 90 tahun.

Proses menua merupakan proses yang kompleks karena melibatkan perubahan-perubahan fisik, psikologik, fungsi dan sosial-ekonomi sekelompok penduduk. Dari segi fisik penuaan sel-sel dapat berakibat pada penurunan cadangan faali berbagai fungsi, seperti ginjal, jantung dan sebagainya; kegagalan mempertahankan mekanisme homeostatik, misalnya gangguan pengontrolan tekanan darah; dan kegagalan sistem imunitas dengan akibat pada peningkatan penyakit keganasan dan autoimun. Perubahan fisik yang berkelanjutan dengan gangguan fungsi akan berhubungan dengan gangguan masukan zat gizi dan energi yang terjadi mulai dari alat penguyah, pengecap, pencernaan dan penyerapan. Intoleransi terhadap beberapa makanan dan obstipasi sering menjadi bagian dari keluhan para lanjut usia (Muis et al. 1992).

Konsumsi Pangan

Kebutuhan tubuh akan zat gizi ditentukan oleh banyak faktor, antara lain tingkat metabolisme basal, tingkat pertumbuhan, aktivitas fisik, usia, jenis

kelamin dan faktor yang bersifat relatif, di antaranya yakni gangguan pencernaan (ingestion), perbedaan daya serap (absorption), tingkat penggunaan (utilization) dan perbedaan pengeluaran (excretion) dan pengahancuran (destruction) zat tersebut di dalam tubuh (Supariasa, Bakri dan Hajar 2001).

Menurut Arisman (2009), lansia memerlukan pangan yang relatif kecil jumlahnya tetapi tinggi mutunya. Mutu yang tinggi dimaksudkan untuk mengimbangi penyusutan faali yang cepat serta untuk mempertahankan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Sedang jumlah yang kecil yang tercermin dari nilai energinya, terutama untuk menghindari masalah kegemukan yang membahayakan lansia.

Adanya perubahan-perubahan pada tubuh lansia, menghendaki pola konsumsi pangan yang berbeda dibandingkan pada usia-usia yang lebih muda. Pada prinsipnya kebutuhan akan macam zat gizi bagi lansia tetap sama seperti yang dibutuhkan oleh orang-orang dengan usia yang lebih muda, yang berubah hanyalah jumlah dan komposisinya. Konsumsi energi sebaiknya dikurangi, disesuaikan dengan menurunnya aktivitas tubuh. Sebaliknya konsumsi makanan sumber protein, vitamin dan mineral perlu ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun mutunya. Sayuran dan buah-buahan sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang cukup secara teratur dan bervariasi. Selain sebagai sumber vitamin dan mineral, sayuran dan buah-buahan juga merupakan sumber serat yang baik. Hal ini sangat perlu mengingat kelompok lansia sering mendapatkan kesulitan dalam buang air besar. Dengan adanya serat yang cukup, kesulitan tersebut dapat di atasi dengan mudah (Astawan dan Wahyuni 1988).

Penilaian konsumsi pangan dapat menggambarkan kualitas dan kuantitas asupan dan pola makan lansia melalui pengumpulan data dalam survei konsumsi makanan. Metode yang umum digunakan dalam survei konsumsi makanan terdiri dari jangka pendek (24 hours food recall, dietary record) dan jangka panjang (Food Frequency Quesioner) (Fatmah 2010). Dalam mengkaji asupan makanan ada tiga tingkat kegiatan, yaitu 1) perhitungan asupan makanan; 2) perhitungan kebutuhan zat gizi, dan 3) membandingkan asupan zat gizi dengan kebutuhan gizi. Kegiatan tersebut memerlukan informasi penunjang antara lain, status ekonomi, pekerjaan, dan aktivitas fisik (Depkes 2006).

Kebutuhan Energi dan Zat Gizi pada Lansia

Kebutuhan energi orang yang sehat dapat diartikan sebagai tingkat asupan energi yang dapat dimetabolisme dari makanan yang akan

menyeimbangkan kebutuhan energi. Karyadi dan Muhilal (1996) menyatakan bahwa kebutuhan pangan hanya diperlukan secukupnya. Adanya interaksi antara berbagai zat gizi memberikan gambaran perlunya suatu keseimbangan zat gizi yang dikonsumsi. Semakin beranekaragam bahan pangan yang dikonsumsi maka semakin tercapainya keseimbangan dalam interaksi zat gizi.

Kebutuhan energi dan zat gizi sangat bervariasi meskipun faktor-faktor seperti ukuran badan, jenis kelamin, macam kegiatan dan faktor lainnya sudah diperhitungkan. Jumlah zat gizi yang dibutuhkan dapat tergantung pada kualitas makanan karena efisiensi penyerapan dan pendayagunaan zat gizi oleh tubuh dipengaruhi oleh kompisisi dan keadaan makanan secara keseluruhan (Soehardjo dan Koesharto 1992). Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (2004) mengelompokkan angka kecukupan yang dianjurkan untuk usia 50-64 tahun dan di atas 65 tahun dapat dilihat pada Tabel 1.

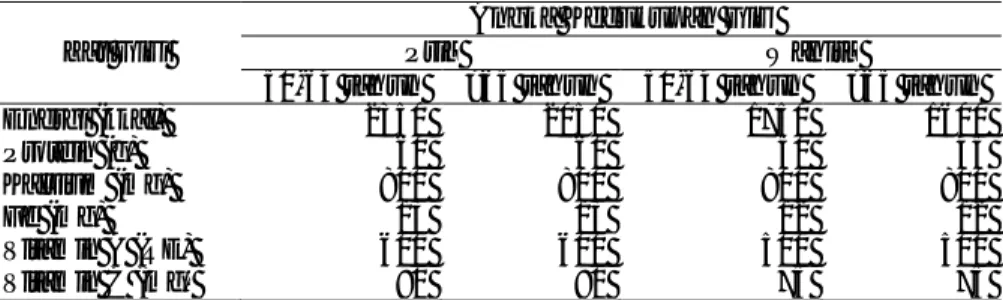

Tabel 1 Angka kecukupan zat gizi untuk lansia per orang per hari

Zat Gizi

Angka Kecukupan Gizi

Pria Wanita

50-64 tahun >65 tahun 50-64 tahun >65 tahun

Energi (kkal) 2350 2050 1750 1600 Protein (g) 60 60 50 45 Kalsium (mg) 800 800 800 800 Fe (mg) 13 13 12 12 Vitamin A (RE) 600 600 500 500 Vitamin C (mg) 90 90 75 75

Sumber : Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (2004)

Menurut Ruslianti dan Kusharto (2006), asupan energi lansia laki-laki khususnya yang berada di Kota Bogor hanya 70% dari angka kecukupan gizi (AKG) dan 30% dari mereka mempunyai indeks massa tubuh (IMT) <18,5. Berdasarkan ambang batas yang ditetapkan Ditjen Gizi Masyarakat, prevalensi gizi kurang ≥20% merupakan kriteria masalah gizi berat.

Energi

Kebutuhan energi secara umum menurun seiring bertambahnya usia pada periode lansia karena terjadinya perubahan komposisi tubuh, penurunan angka metabolisme basal, dan pengurangan aktivitas fisik (Harris 2000). Manusia memperoleh energi dan zat gizi dengan mengonsumsi makanan yang dapat berasal dari hewan atau tumbuhan. Tubuh manusia menghasilkan energi yang berasal dari metabolisme karbohidrat, lemak dan protein. Energi dibutuhkan secara teratur untuk mempertahankan kondisi tubuh terutama untuk memelihara

fungsi dasar tubuh yang disebut metabolisme basal sebesar 60-70% dari kebutuhan energi total (Frary and Johnson 2000).

Energi metabolisme basal adalah energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan aktivitas metabolisme sel dan jaringan, selain itu untuk mengatur proses sirkulasi darah, pernafasan, pencernaan dan sistem urinari. Kebutuhan energi setiap individu merupakan tingkat asupan energi yang didapat dari makanan yang akan menyeimbangkan pengeluaran energi yang sesuai dengan ukuran dan komposisi tubuh serta tingkat aktivitas fisik. Berat badan merupakan indikator kecukupan energi karena tubuh secara unik memiliki kemampuan mengubah karbohidrat, protein, dan lemak untuk memenuhi kebutuhan energi. Oleh karena itu mengonsumsi makanan terlalu banyak atau sedikit secara terus menerus akan berdampak pada perubahan berat badan (Frary and Johnson 2000).

Energi yang dibutuhkan lansia berbeda dengan energi yang dibutuhkan oleh dewasa karena perbedaan aktivitas fisik yang dilakukan. Selain itu, energi juga dibutuhkan oleh lansia untuk menjaga sel-sel maupun organ-organ dalam tubuh agar bisa tetap berfungsi dengan baik walaupun fungsinya tidak sebaik seperti saat masih muda (Fatmah 2010).

Protein

Protein adalah substansi kimia dalam makanan yang terbentuk dari serangkaian atau rantai-rantai asam amino. Protein dalam makanan di dalam tubuh akan berubah menjadi asam amino yang sangat berguna bagi tubuh yaitu untuk membangun dan memelihara sel, seperti sel otot, tulang, enzim dan sel darah merah. Bagi lansia asupan protein total yang dibutuhkan manusia akan menurun sesuai dengan perubahan usia seseorang. Hal ini terkait dengan penurunan fungsi sel-sel tubuh manusia. Akan tetapi ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa kebutuhan asupan protein cenderung tetap karena proses regenarasi tubuh akan terus berlajan sesuai laju regenerasi sel yang terjadi (Fatmah 2010).

Besaran protein dipatok pada angka 0,8 g/kg BB/hari. Angka ini diperoleh dari perhitungan asupan energi sebesar 1900 kkal untuk perempuan dan 2300 kkal untuk laki-laki (Arisman 2009). Bahan makanan yang berasal dari hewan merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutu seperti telur, susu, daging, unggas, ikan dan kerang. Sumber protein nabati adalah kacang kedelai dan hasilnya, seperti tahu dan tempe serta kacang-kacangan lainnya.

Kacang kedelai merupakan sumber protein nabati yang mempunyai mutu tertinggi (Almatsier 2004).

Pemilihan protein yang baik bagi lansia sangat penting menginggat sintesis protein di dalam tubuh tidak sebaik saat muda, dan banyak terjadi kerusakan sel yang harus segera diganti. Pakar gizi menganjurkan kebutuhan protein lansia dipenuhi dari yang bernilai biologis tinggi seperti telur, ikan dan protein hewani lainnya karena kebutuhan asam amino essensial meningkat pada usia lanjut. Akan tetapi harus diingat bahwa konsumsi protein berlebih akan memberatkan kerja ginjal dan hati (Fatmah 2010).

Vitamin

Vitamin merupakan senyawa kimia yang sangat esensial bagi tubuh walau ketersediaanya di dalam tubuh dalam jumlah sedemikian kecil dan diperlukan bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh yang normal. Terdapat beberapa jenis vitamin yang bermanfaat bagi sistem imunitas tubuh dan mencegah timbulnya radikal bebas pada lansia, misalnya vitamin A dan vitamin C (Fatmah 2010).

Vitamin A adalah vitamin larut lemak yang pertama ditemukan. Vitamin A esensial untuk pemeliharaan kesehatan dan kelangsungan hidup (Almatsier 2004). Vitamin A pada lansia memiliki fungsi untuk melawan radikal bebas yang menyebabkan penuaan. Selain itu juga, vitamin A berfungsi untuk memelihara kesehatan kulit mencegah timbulnya penyakit kanker dan jantung koroner. Manfaat lainnya menghambat pertumbuhan sel kanker, mencegah penyumbatan arteri yang menyebabkan serangan jantung dan menurunkan risiko stroke (Fatmah 2010).

Sumber vitamin A yang sudah terbentuk (performed) hanya terdapat pada pangan hewani seperti hati, minyak hati ikan, kuning telur sebagai sumber utama. Sayuran terutama berdaun hijau dan buah berwarna kuning-jingga mengandung karetenoid provitamin A (Gibson 2005).

Kekurangan atau kelebihan vitamin A akan menimbulkan efek samping atau penyakit. Kelebihan vitamin A akan menyebabkan toksisitas dan jarang terjadi pada usia lanjut; sedangkan kekurangan vitamin A akan menyebabkan respons kekebalan yang menurun (sering terkena penyakit infeksi), terhambatnya perkembangan mental dan yang lebih parah adalah terjadinya xeroftalmia (Fatmah 2010)

Vitamin C mempunyai banyak fungsi di dalam tubuh, sebagai koenzim atau kofaktor. Pada lansia, vitamin C bermanfaat menghambat berbagai penyakit. Fungsinya antara lain meningkatkan kekebalan tubuh, melindungi dari serangan kanker, melindungi arteri, meremajakan dan memproduksi sel darah putih, memperbaiki kualitas sperma dan mencegah penyakit gusi (Fatmah 2010). Kandungan vitamin C serum pada lansia lebih rendah jika dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Dukungan melalui konsumsi pangan tinggi vitamin C lebih efektif dalam meningkatkan status vitamin C pada lansia (Harris 2000). Vitamin C pada umumnya hanya terdapat di dalam pangan nabati, yaitu sayur dan buah terutama yang asam seperti nenas, rambutan, jeruk, pepaya, gandaria dan tomat. Vitamin C juga terdapat di dalam sayuran daun-daunan dan jenis kol (Almatsier 2004).

Kekurangan vitamin C yang berat akan mengakibatkan fungsinya pada sintesis kolagen menjadi terganggu dan akan tampak sebagai perdarahan terutama pada jaringan lunak seperti gusi. Gejala ini disebut sariawan (scurvy). Pada derajat yang lebih ringan, diduga kekurangan vitamin C akan berpengaruh pada sistem pertahanan tubuh dan kecepatan penyembuhan luka (Fatmah 2010).

Mineral

Meskipun tampak sehat, kekurangan sebagian vitamin dan mineral tetap saja berlangsung pada lansia. Kebutuhan energi yang menurun tidak seiring dengan penurunan kebutuhan vitamin dan mineral, bahkan kebutuhan vitamin dan mineral cenderung sama atau meningkat. Rendahnya status mineral pada lansia dapat terjadi karena asupan mineral yang tidak cukup, perubahan fisiologis dan pengobatan (Harris 2000).

Kalsium atau Ca merupakan mineral yang paling banyak terdapat di dalam tubuh, yaitu 1,5-2% dari berat badan orang dewasa atau sekitar 1 kg. Lebih dari 99%, berada di tulang dan gigi bersama fosfor membentuk kalsium fosfat, zat keras yang memberikan kekakuan pada tubuh. Kalsium juga hadir dalam serum darah dalam jumlah kecil namun memegang peranan penting. Secara umum, fungsi kalsium bagi lansia adalah sebagai komponen utama tulang dan gigi, berperan dalam kontraksi dan relaksasi otot, fungsi saraf, proses penggumpalan darah, menjaga tekanan darah agar tetap normal serta sistem imunitas tubuh (Fatmah 2010).

Sumber utama kalsium adalah susu dan produk olahan susu, seperti keju. Ikan dimakan dengan tulang termasuk ikan kering merupakan sumber kalsium yang baik. Serealia, kacang-kacangan dan produk olahan kacang-kacangan seperti tahu dan tempe, serta sayuran hijau merupakan sumber kalsium yang baik juga, tetapi bahan makanan ini mengandung zat yang menghambat penyerapan kalsium seperti serat fitat dan oksalat (Almatsier 2004).

Zat besi atau Fe merupakan mineral makro yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia dan hewan, yaitu sebanyak 3-5 g di dalam tubuh dewasa. Besi mempunyai beberapa fungsi esensial di dalam tubuh sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, sebagai alat angkut elektron di dalam sel, dan sebagai bagian terpadu berbagai reaksi enzim di dalam jaringan tubuh. Walaupun banyak terdapat di dalam makanan, banyak penduduk dunia mengalami kekurangan besi, termasuk Indonesia. Kekurangan besi sejak tiga puluh tahun terakhir diakui berpengaruh terhadap produktivitas kerja, penampilan kognitif dan sistem kekebalan (Almatsier 2004).

Zat besi dapat diperoleh dari daging, jeroan, ikan dan unggas yang mengandung kadar tinggi besi heme. Sumber besi non-heme berasal dari nabati seperti kedelai, kacang-kacangan, sayuran daun hijau, dan rumput laut. Kekurangan zat besi pada lansia bisa menyebabkan anemia, karena bentuk sel yang kecil serta inti sel menjadi pucat karena kekurangan kromatin. Sedangkan kelebihan zat besi dapat berakibat fatal pada lansia yang menderita parkinson, hemosiderosis dan talasemia yang dapat menyebabkan kulit menjadi keputihan, penyimpanan besi pada hati, jantung, pankreas dan paru-paru (Fatmah 2010). Tingkat Kecukupan Energi dan Zat Gizi

Untuk menilai tingkat kecukupan makanan (untuk energi dan zat gizi), diperlukan suatu standar kecukupan yang dianjurkan atau Recomended Dietary

Allowance (RDA) untuk populasi yang diteliti. Untuk Indonesia, Angka

Kecukupan Gizi (AKG) yang digunakan saat ini secara nasional adalah hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII tahun 1998. Dasar pengajian Angka Kecukupan Gizi (AKG) didasarkan pada kelompok umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, aktivitas, kondisi khusus (hamil dan menyusui) (Supariasa et

al. 2001).

Penilaian untuk mengetahui tingkat kecukupan zat gizi dilakukan dengan membandingkan antara konsumsi zat gizi aktual (nyata) dengan kebutuhan zat gizi yang dianjurkan. Hasil perhitungan kemudian dinyatakan dalam persen (%).

Menurut Hardinsyah et al (2002) rumus perhitungan tingkat kecukupan secara umum adalah sebagai berikut :

TKG i =

x

100

%

AKGi

Ki

Depkes (1996) mengkategorikan tingkat kecukupan ke dalam kategori defisit tingkat berat (<70%), defisit tingkat sedang (70-79%), defisit tingkat ringan (80-89%), normal (90-119%) dan lebih (≥120%). Sedangkan untuk tingkat kecukupan vitamin dan mineral dikategorikan menjadi dua yaitu kurang (<77%) dan cukup (≥77%) (Gibson 2005).

Aktivitas Fisik

Lansia akan mengalami penurunan aktivitas fisik. Salah satu faktor penyebabnya adalah pertambahan usia yang dapat menyebabkan terjadinya kemunduran biologis. Kondisi ini setidaknya akan membatasi aktivitas yang menuntut ketangkasan fisik. Penurunan aktivitas fisik pada lansia harus diimbangi dengan penurunan asupan energi, hal ini untuk mencegah terjadinya obesitas. Jika asupan energi tidak diimbangi dengan penurunan kalori maka akan mengakibatkan keseimbangan kalori positif (kelebihan kalori) sehingga akan meningkatkan risiko terjadinya serangan beberapa penyakit degeneratif (Wirakusumah 2001).

Aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik dan mental, serta mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Aktivitas fisik sangat penting bagi lansia. Dengan melakukan aktivitas fisik, maka lansia tersebut dapat mempertahankan bahkan meningkatkan derajat kesehatannya. Ada beberapa jenis aktivitas fisik yang sesuai bagi lansia di Indonesia, di antaranya ketahanan (endurance), kelenturan (flexibility) dan kekuatan (strength) (Fatmah 2010).

Aktivitas fisik yang bersifat untuk ketahanan dapat membantu jantung, paru-paru, otot dan sistem sirkulasi darah agar tetap sehat dan membuat kita lebih bertenaga, contoh: berjalan kaki, lari ringan, senam dan berkebun. Aktivitas yang bersifat kelenturan dapat membantu pergerakan menjadi lebih mudah, mempertahankan otot tubuh tetap lemas (lentur), dan membuat sendi berfungsi dengan baik, contoh: peregangan, senam taichi/yoga, mencuci pakaian dan mengepel lantai. Aktivitas yang bersifat untuk kekuatan dapat membantu kerja

otot tubuh dalam menahan suatu beban yang diterima, menjaga tulang tetap kuat dan mempertahankan bentuk tubuh serta membantu meningkatkan pencegahan terhadap penyakit seperti osteoporosis, contoh: push up, naik turun tangga, membawa belanjaan dan senam terstruktur dan terukur (fitness) (Fatmah 2010).

Aktivitas fisik utama yang penting dalam meningkatkan kesehatan lansia adalah olahraga (Almatsier et al. 2011). Sebaiknya olahraga dilakukan dengan seimbang, baik dari lamanya berolahraga, intensitas (seberapa keras dilakukan), maupun seringnya (frekuensi) berolahraga. Intensitas akan semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kekuatan tubuh, sedangkan lama dan seringnya berolahraga sebaiknya dijaga selalu konstan ketika tingkat yang baik sudah tercapai (Fatmah 2010).

Peningkatan aktivitas fisik dapat menurunkan risiko kegemukan, diabetes melitus tipe II, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung, osteoporosis, beberapa jenis kanker dan depresi. Aktivitas juga dapat memperpaiki kualitas hidup seseorang melalui peningkatan kebugaran dan perbaikan rasa sehat. Elemen/ unsur program gerak badan yang baik seperti aerobik 3-5 kali dalam seminggu selama 30-60 menit, latihan angkat beban ringan, kelenturan latihan keseimbangan dan pelemasan otot untuk mempertahankan kelenturan tubuh (Komnas Lansia 2010).

Namun, menurut Polloc et al. dalam Harris (2000) 60% orang dewasa di Amerika tidak melakukan olahraga secara rutin, 25% melakukan aktivitas fisik rendah. Tingkat aktivitas fisik setelah usia 75 tahun menurun seiring dengan peningkatan usia. hasil penelitian Sari (2010) menunjukkan bahwa aktivitas fisik lansia di Kota Bogor tergolong pada tingkat aktivitas fisik sangat ringan dan ringan, hanya 6,2% yang tergolong tingkat aktivitas sedang.

Status Gizi

Keadaan gizi seseorang mempengaruhi penampilan, pertumbuhan dan perkembangannya, kondisi kesehatan serta ketahanan tubuh terhadap penyakit. Pengkajian status gizi adalah proses yang digunakan untuk menentukan status gizi, mengidentifikasi malnutrisi (kurang gizi atau gizi lebih) dan menentukan jenis diet atau menu makanan yang harus diberikan pada seseorang (Depkes 2003). Penilaian Status Gizi

Penilaian status gizi pada dasarnya merupakan proses pemeriksaan keadaan gizi seseorang dengan cara mengumpulkan data penting, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, untuk kemudian dibandingkan dengan baku

yang telah tersedia. Data objektif dapat diperoleh dari data pemeriksaan laboratorium perorangan serta sumber lain (Arisman 2009). Penilaian status gizi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penilaian secara langsung dapat dibagi menjadi empat, yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik sedangkan secara tidak langsung dibagi menjadi tiga, yaitu survei konsumsi pangan, statistika vital dan faktor ekologi (Supariasa et al. 2001).

Pemeriksaan antropometri adalah pengukuran variasi berbagai dimensi fisik dan komposisi tubuh secara umum pada berbagai tahapan umur dan derajat kesehatan. Pengukuran yang dilakukan meliputi berat badan (BB), tinggi badan (TB), lingkar lengan atas (LILA) dan tebal lemak di bawah kulit dan khusus pada lansia adalah pola distribusi lemak (Muis 2006).

Penilaian status gizi lansia diukur dengan antropometri atau ukuran tubuh, yaitu berat badan dan tinggi badan. Namun, pada usia lanjut terjadi penurunan tinggi badan karena kompresi vertebrata, kifosis dan osteoporosis. Pengukuran tinggi badan pada usia lanjut harus dilakukan dengan teliti dalam posisi berdiri tegak. Bila hal ini tidak dapat dilakukan maka dapat digantikan dengan pengukuran tinggi lutut atau pengukuran rentang lengan (Muis 2006). Tinggi lutut memiliki korelasi yang tinggi dengan tinggi badan dan mungkin digunakan untuk memprediksi tinggi badan seseorang dengan kifosis atau seseorang yang tidak mampu berdiri (Gibson 2005).

Tinggi lutut direkomendasikan oleh WHO (1995) dalam Fatmah (2010) untuk digunakan sebagai predikor tinggi badan pada seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. Tinggi lutut diukur dengan sebuah caliper berupa tongkat pengukur yang dilengkapi dengan papan kayu untuk membentuk sudut 900. Tinggi lutut terlentang diukur pada kaki kiri yang dibengkokkan pada lutut. Salah satu ujung caliper diposisikan di bawah, di bagian tumit, sedangkan yang satu lagi diposisikan di bagian atas bagian lutut.

Indeks masa tubuh (IMT) merupakan alat sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan, maka mempertahankan berat badan normal memungkinkan seseorang dapat mencapai usia harapan hidup lebih panjang. Penggunaan IMT hanya berlaku bagi orang dewasa berumur di atas 18 tahun. Indek masa tubuh (IMT) tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, dan olahragawan. Selain itu, IMT juga tidak bisa diterapkan pada keadaan khusus (penyakit) lainnya seperti adanya edema, asites dan hepatomegalia

(Supariasa et al. 2001). Nilai IMT diperoleh dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Klasifikasi status gizi berdasarkan IMT pada populasi Asia Pasific dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Klasifikasi status gizi berdasarkan IMT pada populasi Asia Pasific

Klasifikasi IMT (kg/m2) Underweight <18,5 Normal 18,5-22,9 Pre-obese 23-24,9 Obese-I 25-29,9 Obese-II >30

Sumber: WHO (2000) dalam PDGKI (2008)

Menurut Riyadi (2003) status gizi merupakan keadaan kesehatan seseorang atau sekelompok orang yang diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan (absorpsi), dan penggunaan (utilization) zat gizi makanan masa lalu. Status gizi seseorang dipengaruhi oleh asupan zat gizi dari makanan dan penyakit infeksi yang mengganggu proses metabolisme, penyerapan, dan penggunaan zat gizi oleh tubuh. Dengan kata lain status gizi merupakan keadaan kesehatan akibat proses interaksi antara makanan, tubuh dan lingkungan hidup manusia.

Hasil survei Indeks Massa Tubuh (IMT) tahun 1995-1997 di 27 ibukota provinsi menunjukkan bahwa prevalensi gizi lebih mencapai 6,8% pada laki-laki dewasa dan 13,5% pada perempuan dewasa. Walaupun angka di atas tidak menunjukkan secara langsung jumlah usia lanjut yang mengalami kegemukan atau obesitas. Beberapa data juga menunjukkan bahwa lebih daripada 28% usia lanjut yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) di Jakarta mempunyai Indeks Massa Tubuh (IMT) di bawah normal (Depkes 2003).

Status Kesehatan

Status Kesehatan dapat dicerminkan oleh variabel morbiditas dan status gizi. Morbiditas meliputi prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular. Derajat kesehatan atau status kesehatan adalah tingkat kesehatan perorangan, kelompok atau masyarakat yang diukur dengan angka kematian, umur harapan hidup, status gizi dan angka kesakitan (morbiditas). Kesehatan merupakan masalah yang kompleks hingga tidak mungkin diukur semua faktor yang mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu diperlukan suatu alat yang dapat memberikan indikasi untuk menggambarkan keadaan kesehatan. Alat tersebut adalah indikator kesehatan yang dapat digunakan untuk mengukur status kesehatan, memonitor kemajuan keadaan

kesehatan dan merupakan alat bantu dalam mengadakan evaluasi program kesehatan (Depkes 2007). Menurut Sediaoetama (2006) salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai keadaan kesehatan gizi masyarakat secara tidak langsung yaitu morbiditas (angka sakit), mortalitas dan berat lahir bayi yang rendah.

Seiring dengan peningkatan usia, timbul masalah-masalah yang tidak dijumpai pada usia muda seperti gangguan kesehatan, gangguan kejiwaan dan gangguan adaptasi sosial. Hal ini disebabkan oleh proses menua sebagai akibat berubahnya kualitas kebutuhan pokok sebagai manusia yang berjalan kurang seimbang. Status kesehatan adalah situasi kesehatan yang dialami oleh seseorang dan penyakit yang diderita. (Astawan dan Wahyuni 1989).

Jenis-jenis penyakit yang umum diderita lansia Indonesia adalah penyakit kardiovaskuler, TBC paru, gangguan pernapasan dan penyakit yang timbul karena infeksi. Pada masa yang akan datang, penyakit lansia akan berubah dari infeksi menjadi penyakit degeneratif yang memerlukan pelayanan kesehatan yang sempurna dan biaya mahal (Patmonodewo, dkk 2001). Namun, menurut Muis et al (1992) penyakit yang umum diderita oleh lansia yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, sendi dan tulang serta endokrin dan metabolik.

Depkes (2003) menambahkan bahwa penyakit atau gangguan kesehatan pada usia lanjut umumnya berupa penyakit-penyakit kronik-menahun dan degeneratif, seperti penyakit hipertensi, diabates melitus, osteoporosis, demensia, gangguan jantung, gangguan pencernaan, gangguan pernapasan, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, gangguan pengunyahan dan sebagiannya. Selain itu, pada usia lanjut di Indonesia penyakit-penyakit infeksi akut juga masih sering terjadi, misalnya infeksi saluran pernapasan atas (radang tenggorokan, influenza) atau infeksi saluran pernapasan bawah (pneumonia, TBC), infeksi saluran kemih, infeksi kulit. Penelitian epidemiologik berhasil mengidentifikasi berbagai faktor risiko bagi kejadian penyakit-penyakit tersebut. Sebagian besar faktor risiko tersebut berasal dari pola konsumsi bahan-bahan makanan tertentu oleh segment penduduk, maupun bangsa tertentu pula (Muis

et al 1992).

Status gizi berhubungan langsung dengan status kesehatan, khususnya keberadaan penyakit, terutama penyakit infeksi. Kurang gizi dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan dan masalah jantung, tekanan luka, kematian dini dan gangguan multi organ (Azad 2002). Hasil penelitian Puspitasari (2010)

pada lansia peserta home care dan bukan home care yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara status gizi dan status kesehatan (r=-0,289; p<0,05). Penyakit salah gizi merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian untuk banyak penyakit infeksi primer. Namun, di sisi lain keberadaan penyakit akan meningkatkan kebutuhan tubuh terhadap zat gizi. Seseorang yang mengalami penyakit akan kehilangan nafsu makan sehingga berdampak pada menurunnya asupan energi dan zat gizi. Hal ini akan memperburuk kondisi tubuh dan membawa pada kondisi kurang gizi (Soehardjo 2008).

KERANGKA PEMIKIRAN

Kebutuhan akan diselenggarakannya makanan banyak didasarkan atas adanya kebutuhan segolongan masyarakat yang membutuhkan makanan akibat kebutuhan biologis tubuhnya yang tidak dapat dipenuhi oleh berbagai hal. Penyelenggaraan makanan pada hakekatnya adalah penyelenggaraan makanan dalam jumlah besar/banyak. Penyelenggaran makan umumnya banyak terdapat di institusi, salah satu contohnya penyelenggaran makan di Panti Werdha.

Karakteristik contoh seperti umur dan jenis kelamin mempengaruhi kebutuhan energi maupun zat gizi lain dan konsumsi pangan. Bagi lansia pemenuhan kebutuhan gizi yang diberikan dengan baik dapat membantu dalam proses beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang dialaminya selain itu dapat menjaga kelangsungan pergantian sel-sel tubuh sehingga dapat memperpanjang usia (Muchtaromah 2010). Dengan adanya penyelenggaraan makan, maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Lansia identik dengan menurunnya daya tahan tubuh dan mengalami berbagai macam penyakit sehingga memerlukan asupan gizi yang cukup yang berasal dari konsumsi pangan baik dari dalam maupun luar panti agar kebutuhan gizinya terpenuhi. Aktivitas fisik yang dilakukan lansia dapat mempengaruhi status kesehatan lansia. Aktivitas fisik pada lansia membantu menyeimbangkan fisiologi tubuh, terutama kerja otak sebagai sistem koordinasi tubuh. Dengan asupan gizi yang baik maka aktivitas fisik pun dapat berlangsung dengan baik sehingga keadaan kesehatan dan status gizi yang diharapkan mampu tercapai dan dapat dipertahankan.

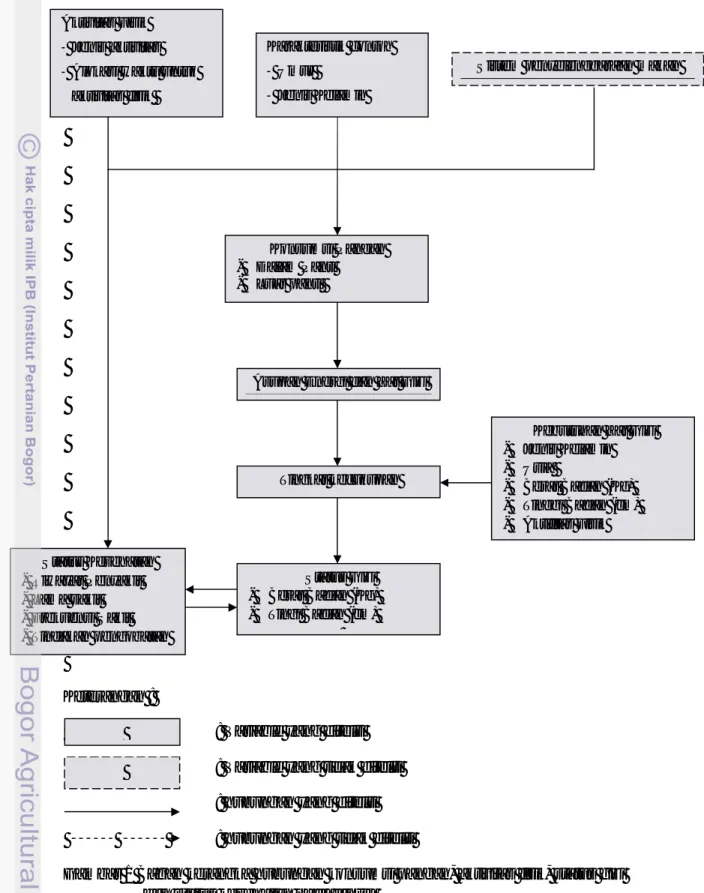

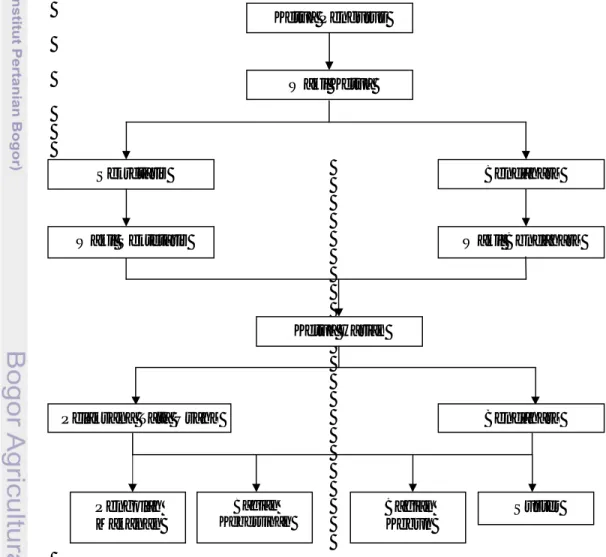

Jika lansia mengalami keadaan sakit maka nafsu makan akan turun sehingga konsumsi makanan menjadi berkurang. Pengukuran konsumsi pangan dapat dilihat dari tingkat kecukupan. Tingkat kecukupan energi dan zat gizi merupakan total konsumsi pangan lansia yang dibandingkan dengan kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan. Jika nafsu makan lansia berkurang berlangsung lama dapat mengakibatkan tingkat kecukupan yang rendah dan status gizi lansia menjadi tidak normal serta kondisi kesehatan yang menurun. Bagan kerangka hubungan konsumsi, aktivitas fisik, status gizi dan status kesehatan dapat dilihat pada Gambar 1.

Keterangan :

: Variable yang diteliti : Variable yang tidak diteliti : hubungan yang diteliti : hubungan yang tidak diteliti

Gambar 1 Bagan kerangka hubungan konsumsi pangan, aktivitas fisik, status gizi dan status kesehatan pada lansia

Sistem penyelenggaraan makan

Konsumsi Pangan - Dalam Panti - Luar panti Status Kesehatan - Riwayat Penyakit - Lama sakit - Frekuensi Sakit - Tindakan pengobatan Karakteristik contoh - Umur - Jenis Kelamin Tingkat kecukupan Status Gizi - Berat Badan (Kg) - Tingi Badan (cm) Aktivitas Fisik - Jenis aktivitas - Alokasi waktu untuk

aktivitas fisik

Asupan Energi dan Zat Gizi

Kebutuhan Zat Gizi - Jenis Kelamin - Usia

- Berat Badan (Kg) - Tinggi Badan (cm) - Aktifitas Fisik

METODE

Desain, Tempat dan Waktu

Penelitian mengenai konsumsi pangan, aktivitas fisik, status gizi dan status kesehatan lansia menggunakan desain cross sectional. Desain ini merupakan pengamatan yang dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Penelitian ini dilakukan di Panti Sosial Tresna Werda Salam Sejahtera, Kota Bogor. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa panti memiliki jumlah lansia yang relatif banyak, kemudahan akses dan perizinan serta populasi yang beragam. Penelitian dilaksanakan selama bulan November-Desember 2011.

Cara Penarikan Contoh

Populasi pada penelitian ini adalah semua penghuni Panti Sosial Tresna Werda Salam Sejahtera yang berjumlah 65 orang. Contoh yang diambil harus memenuhi kriteria yaitu lansia laki-laki dan perempuan berusia ≥60 tahun, tidak mengalami gangguan pendengaran, dapat berkomunikasi dengan baik dan bersedia diwawancara sebagai contoh. Berdasarkan kriteria yang ditentukan jumlah contoh yang memenuhi kriteria sebanyak 32 orang.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data karakteristik contoh dan keluarga (nama, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, sumber pendapatan), konsumsi pangan (recall 2x24 jam), aktivitas fisik (recall 2x24 jam), status gizi (berat badan, tinggi badan) dan status kesehatan (jenis penyakit, lama sakit, frekuensi sakit dan tindakan pengobatan). Pengumpulan data karakteristik contoh dan keluarga, konsumsi pangan, aktivitas fisik dan status kesehatan dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner, sedangkan pengumpulan data status gizi diperoleh dengan menggukur berat badan menggunakan timbangan dan pengukuran tinggi badan diukur dengan mengkonversi dari perhitungan tinggi lutut yang diukur menggunakan meteran. Data sekunder meliputi data keadaan umum panti, menu makanan, jadwal kegiatan penghuni panti dan riwayat penyakit penghuni Panti Sosial Tresna Werda Salam Sejahtera Bogor. Jenis dan cara pengumpulan data secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.

Pengolahan dan Analisis Data

Tahapan pengolahan data dimulai dari proses editing, coding, entry,

cleaning dan selanjutnya dianalisis. Untuk pengolahan dan analisis data,

digunakan program Microsoft Excell dan Statistical Package for Sosial Science (SPSS) Versi 16.0 for Windows. Data karakteristik contoh dan keluarga (nama, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, jumlah anak, status perkawinan, sumber pendapatan) ditabulasi kemudian dianalisis secara deskriptif.

Tabel 3 Jenis dan cara pengumpulan data

Variabel Jenis Data Cara Pengumpulan Data

Karakteristik contoh dan keluarga

nama, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, sumber pendapatan

Wawancara menggunakan kuesioner

Konsumsi pangan Recall 2x24 jam Wawancara menggunakan kuesioner

dan recall 2x24 jam Aktivitas Fisik Jenis dan alokasi waktu

untuk aktivitas fisik dan olah raga

Wawancara menggunakan kuesioner dan recall 2x24 jam

Status Gizi Berat Badan (kg) Tinggi Badan (cm) IMT (kg/m2)

Berat badan diukur dengan menggunakan timbangan CAMRY dengan derajat ketelitian 0,1 kg. Tinggi badan diukur dengan

mengkonversi dari perhitungan tinggi lutut menggunakan meteran BUTTERFLY dengan derajat ketelitian 0,1 cm

IMT dihitung dengan perbandingan BB dan TB. Status Kesehatan Jenis Penyakit

Lama Sakit Frekuensi Sakit Tindakan Pengobatan Skor Morbiditas

Wawancara dengan menggunakan kuesioner dan data sekunder riwayat penyakit

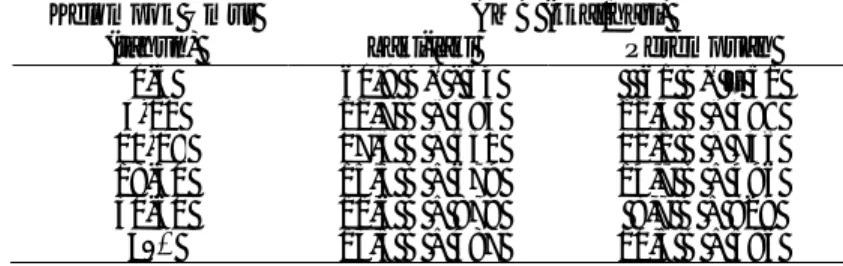

Data konsumsi pangan diperoleh dari recall selama 2x24 jam. Data yang dihitung yaitu kandungan energi, protein, vitamin (A dan C) dan mineral (Ca dan Fe) dengan menggunakan program Nutrisurvey. Asupan energi dan protein contoh dibandingkan dengan kebutuhan zat gizi yang telah dikoreksi dengan berat badan aktual contoh. Kebutuhan energi contoh dihitung berdasarkan FAO/WHO/UNU diacu dalam Almatsier (2004) dapat dilihat pada Tabel 4, sedangkan kebutuhan protein sehari yang dianjurkan pada usia lanjut adalah 0,8

g/kg BB (Depkes 2003). Rumus FAO/WHO/UNU untuk menentukan Angka Metabolisme Basal (AMB) dapat dilihat pada Tabel 4.

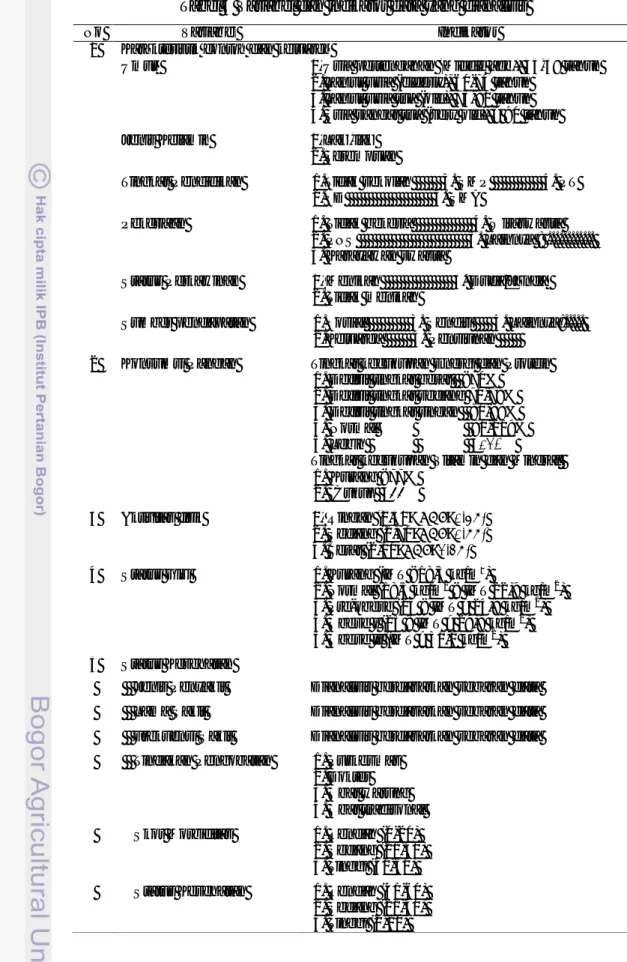

Tabel 4 Rumus FAO/WHO/UNU untuk menentukan Angka Metabolisme Basal Kelompok Umur (tahun) AMB (kkal/hari) Laki-laki Perempuan 0-3 60,9 B*) - 54 61 B*) – 51 3-10 22,7 B + 495 22,5 B + 499 10-18 17,5 B + 651 12,2 B + 746 18-30 15,3 B + 679 14,7 B + 496 30-60 11,6 B + 879 8,7 B + 829 ≥60 13,5 B + 487 10,5 B + 596

Keterangan: *) Berat Badan

Kebutuhan zat gizi dihitung dengan menggunakan hasil kebutuhan energi yang dikalikan dengan aktivitas fisik. Menurut FAO/WHO/UNU (2001) besarnya aktivitas fisik yang dilakukan seseorang dalam 24 jam dinyatakan dalam Physical

Activity Level (PAL) atau tingkat aktivitas fisik. PAL dapat ditentukan dengan

rumus sebagai berikut:

Keterangan: PAL = Physical Activity Level (tingkat aktivitas fisik)

PAR= Physical Activity Ratio (jumlah energi yang dikeluarkan untuk jenis aktivitas per satuan waktu tertentu)

Aktivitas fisik kemudian dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu ringan (1,40≤PAL≤1,69), sedang (1,70≤PAL≤1,99), dan berat (2,00≤PAL≤2,39) (FAO/WHO/UNU 2001). Jenis aktivitas fisik yang dilakukan contoh dikelompokkan menjadi 18 jenis aktivitas berdasarkan PAR seperti yang terlihat pada Tabel 5.

Tingkat kecukupan zat gizi dapat dihitung dengan rumus (Hardinsyah, dkk 2002):

TKG i =

x

100

%

AKGi

Ki

TKGi = tingkat kecukupan energi dan zat gizi i Ki = konsumsi sumber energi dan zat gizi i AKGi = Angka kebutuhan zat gizi i yang dianjurkan

Penggolongan tingkat kecukupan yaitu sebagai berikut (Depkes 1996): Defisit tingkat berat : <70%

Defisit tingkat ringan : 80-89%

Normal : 90-119%

Lebih : ≥120%

Sedangkan untuk tingkat kecukupan vitamin dan mineral dikategorikan menjadi dua yaitu kurang (<77%) dan cukup (≥77%) (Gibson 2005).

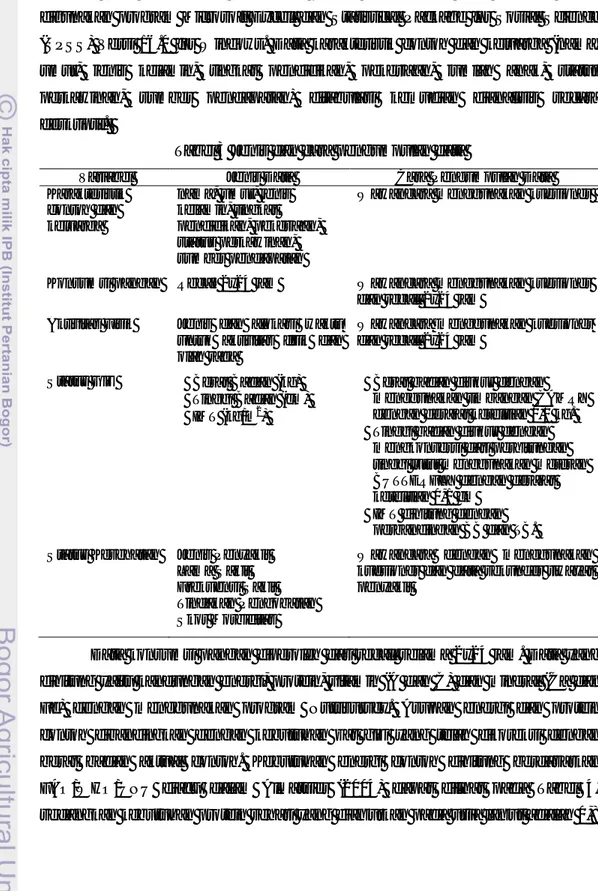

Tabel 5 Jenis aktivitas yang dilakukan contoh

Kategori Jenis aktivitas PAR (kkal/mnt)

Pria Wanita Ringan Tidur 1 1 Berbaring 1,2 1,2 Duduk diam 1,2 1,2 Berpakaian 2,4 3,3 Membaca 1,2 1,3 Nonton Tv 1,6 1,7 Mendengarkan radio 1,6 1,4 Sedang Berdiri 1,4 1,5 Kebersihan diri 2,3 2,3

Makan dan minum 1,4 1,6

Berjalan 2,1 2,5 Ibadah 1,5 1,5 Berat Mencuci Baju - 2,8 Menyapu - 2,3 Mengepel - 4,4 Senam 3,5 4,2 olahraga (joging) 6,6 6,3 Sumber : FAO/WHO/UNU (2001)

Pengolahan data status gizi menggunakan data hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan. Tinggi lutut digunakan sebagai prediksi tinggi badan. Gibson (2005) merekomendasikan model prediksi tinggi badan lansia, dengan rumus:

Laki-laki : (2,08 x TL) + 59,01

Perempuan : (1,91 x TL) – (0,17 x U) + 75

status gizi lansia ditentukan berdasarkan perhitungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan rumus :

Status gizi dikategorikan menjadi empat, yaitu kurang (IMT <18,5 kg/m2), normal (18,5 kg/m2<IMT<22,9 kg/m2), pre-obese (23<IMT<24,9 kg/m2), obese-I

(25<IMT< 29,9 kg/m2) dan obese-II (IMT > 30,0 kg/m2) (WHO 2000 dalam PDGKI 2008).

Status kesehatan contoh meliputi jenis penyakit, lama sakit, frekuensi sakit dan tindakan pengobatan. Riwayat penyakit dilihat dari jenis penyakit yang dialami oleh contoh selama 6-12 bulan terakhir. Lama dan frekuensi penyakit dianalisis berdasarkan sebaran data. Skor mobiditas diperoleh dengan mengalikan lama hari sakit dengan frekuensi sakit untuk setiap jenis penyakit, seperti rumus berikut (Dijaissyah 2011):

Skor Morbiditas = Lama hari sakit x Frekuensi sakit

Skor morbiditas dapat dikategorikan berdasarkan perhitungan interval kelas (Sugiono 2009). Sedangkan status kesehatan berbanding terbalik dengan skor morbiditas. Status kesehatan yang tinggi menunjukkan skor morbiditas yang rendah.

Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan inferensia. Analisis statistik deskriptif disajikan berupa tabel silang, rata-rata dan standar deviasi pada variable karakteristik contoh dan keluarga, konsumsi pangan, aktivitas fisik, status gizi dan status kesehatan. Uji statistik inferensia yang digunakan yaitu uji beda independent t-test dan uji korelasi Pearson. Uji beda

independent t-test untuk melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan,

sedangkan uji korelasi pearson untuk menganalisis hubungan konsumsi zat gizi dengan status gizi, aktivitas fisik dengan status gizi, konsumsi dengan status kesehatan dan aktivitas fisik dengan status kesehatan. Variabel dan indikator data yang dianalisis dapat dilihat pada Tabel 6.

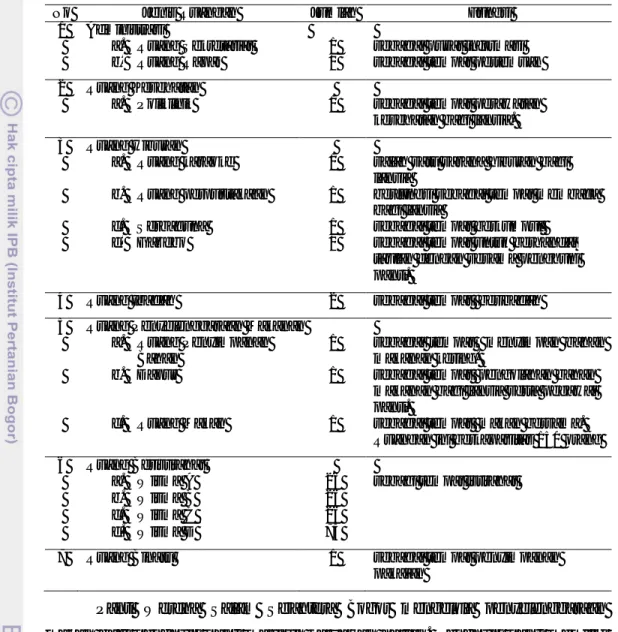

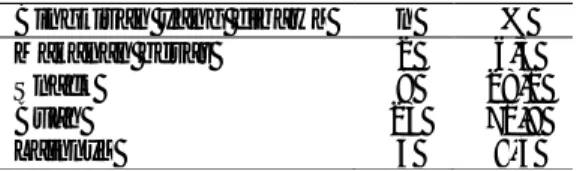

Tabel 6 Variabel dan indikator data yang dianalisis

No Variabel Indikator

1 Karakteristik contoh dan keluarga

Umur 1. Usia pertengahan (Middle age), 45-59 tahun

2. Lanjut usia (elderly), 60-74 tahun 3. Lanjut usia tua (old), 75-90 tahun 4. Usia sangat tua (very old), > 90 tahun

Jenis Kelamin 1. Laki-laki

2. Perempuan

Tingkat Pendidikan 1.Tidak sekolah 3. SMP 5. PT 2.SD 4. SMA

Pekerjaan 1. Tidak bekerja 4. Wiraswasta

2. PNS 5. Lainnya : ... 3. Karayawan swasta

Status Perkawinan 1. Menikah 3. Duda/Janda 2. Tidak menikah

Sumber pendapatan 1.Sosial 3. Sendiri 5. Lainnya:... 2.Keluarga 4. Pensiunan

2 Konsumsi Pangan Tingkat kecukupan Energi dan Protein

1. Defisit tingkat berat <70% 2. Defisit tingkat sedang 70-79% 3. Defisit tingkat ringan 80-89%

4. Normal 90-119%

5. Lebih ≥120%

Tingkat kecukupan Vitamin dan Mineral 1. Kurang <77%

2. Cukup ≥77%

3 Aktivitas fisik 1. Ringan (1,40≤ PAL≤1,69)

2. Sedang (1,70≤PAL≤1,99) 3. Berat (2,00≤PAL≤2,39)

4 Status Gizi 1. Kurang (IMT <18,5 kg/m2)

2. Normal (18,5 kg/m2 < IMT 22,9 kg/m2) 3. Pre-obese (23 < IMT > 24,9 kg/m2) 4. Obese I (25 < IMT > 29,9 kg/m2) 5. Obese II (IMT > 30,0 kg/m2) 5 Status Kesehatan

Jenis Penyakit Dianalisis berdasarkan sebaran data

Lama Sakit Dianalisis berdasarkan sebaran data

Frekuensi Sakit Dianalisis berdasarkan sebaran data Tindakan Pengobatan 1. Puskesmas

2. Dokter 3. Obat warung 4. Obat tradisonal

Skor Morbiditas 1. Rendah (0-20)

2. Sedang (21-40) 3. Tinggi (41-60)

Status Kesehatan 1. Rendah (41-60)

2. Sedang (21-40) 3. Tinggi (0-20)