PROYEKSI EFISIENSI BIAYA PERESEPAN OBAT

BERMEREK DAGANG TERHADAP PADANAN

GENERIKNYA DI RUMAH SAKIT PANTI RAPIH

YOGYAKARTA BAGIAN RAWAT JALAN

PERIODE NOVEMBER 2006

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.)

Program Studi Ilmu Farmasi

Oleh: Hermanto NIM : 038114117

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

PROYEKSI EFISIENSI BIAYA PERESEPAN OBAT

BERMEREK DAGANG TERHADAP PADANAN

GENERIKNYA DI RUMAH SAKIT PANTI RAPIH

YOGYAKARTA BAGIAN RAWAT JALAN

PERIODE NOVEMBER 2006

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.)

Program Studi Ilmu Farmasi

Oleh: Hermanto NIM : 038114117

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

2007

PRAKATA

Penulis mengucapkan puji syukur atas segala berkat dan rahmat yang

diberikan oleh Yesus Kristus selama proses penulisan skripsi yang berjudul

“PROYEKSI EFISIENSI BIAYA PERESEPAN OBAT BERMEREK DAGANG

TERHADAP PADANAN GENERIKNYA DI RUMAH SAKIT PANTI RAPIH

YOGYAKARTA BAGIAN RAWAT JALAN PERIODE NOVEMBER 2006”.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Farmasi (S.Farm.) pada Program Studi Farmasi di Universitas Sanata Dharma.

Selama proses penyusunan skripsi, penulis telah dibantu berbagai pihak

yang mendukung dari segi moral dan materiil. Oleh karena itu, penulis dengan

rendah hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Keluarga penulis yaitu kedua orang tua, kakak-kakak dan adik. Mereka

yang menjadi sumber inspirasi dan semangat hidup penulis.

2. Yustina Sri Hartini, M.Si., Apt. selaku dosen pembimbing yang telah

memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan dukungan untuk menyelesaikan

skripsi ini.

3. Ipang Djunarko, S.Si., Apt. selaku dosen penguji atas kesediaan menguji

dan telah memberikan banyak saran dan arahan.

4. Aris Widayati, M.Si., Apt. selaku dosen penguji atas kesediaan menguji

dan telah memberikan banyak saran dan arahan.

5. Ir. Ign. Aris Dwiatmoko, M.Sc. atas bantuannya dalam memberikan

saran-saran tentang metodologi penelitian.

6. Sohib-sohib angkatan 2003, khususnya kelas che_mistry yang narsis habis,

kalianlah yang mengajarkan arti persahabatan kepada penulis.

7. Teman-teman di Kontrakan yakni Hengky, Aan, Taufan, Bakri, Suvendi,

Bodhonk, Vian, Irwan, Madya, Ndaru, yang memberikan banyak hal yang

tidak ternilai harganya dalam hidup penulis selama masa kuliah.

8. Teman-teman di Pos Kesehatan Kota Baru dan Bakti Sosial yaitu Rizky,

Ratna, Anton, Hendry Halim, Simon, Widi, Tejo, Vita, Mita, Christie,

Rinta, Wondo dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Merekalah yang mengajarkan tentang dunia kefarmasian kepada penulis.

9. Dan untuk pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang

membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini tidaklah sempurna.

Maka dari itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk

menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk mendukung

perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat praktis bagi masyarakat.

Penulis

PROYEKSI EFISIENSI BIAYA PERESEPAN OBAT BERMEREK DAGANG TERHADAP PADANAN GENERIKNYA DI RUMAH SAKIT

PANTI RAPIH YOGYAKARTA BAGIAN RAWAT JALAN PERIODE NOVEMBER 2006

INTISARI

Penggunaan obat generik yang dikatakan lebih murah harganya dibandingkan obat bermerek dagang sebagai pilihan pengobatan masih cukup rendah di Indonesia. Ini terlihat dari data Intercontinental Marketing Services

(IMS) mengenai pasar obat generik di Indonesia pada tahun 2004 yang hanya menguasai 14% pangsa pasar farmasi. Hal ini cukup ironis bila dilihat dari pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang mencapai US$ 1.308 di tahun 2005 (Anonim, 2006a) dan termasuk kategori negara berpendapatan menengah ke bawah. Oleh karena itu beranjak dari salah satu terapi pengobatan dalam konsep pengobatan pharmaceutical care yakni farmasis bertanggung jawab untuk memilihkan obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien (Anonim, 1993), maka penelitian ini dilakukan untuk mengamati efisiensi biaya yang terjadi bila obat bermerek dagang dalam resep digantikan dengan obat generiknya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian analitik dengan rancangan penelitian potong lintang (cross sectional). Variabel bebas dalam penelitian adalah jenis obat yaitu obat bermerek dagang dan obat generik sedangkan variabel tergantung adalah harga obat bermerek dagang dan harga obat generik.

Data kuantitatif yang didapat melalui teknik cluster sampling dari populasi sasaran diolah dan dianalisis dengan metode statistik yang berjenis uji Mann-Whitney. Analisis akan diperkuat dengan data kualitatif berupa wawancara seputar obat generik kepada konsumen obat, apoteker, dan dokter di rumah sakit umum tersebut.

Dari data kuantitatif, didapatkan rata-rata biaya tiap lembar resep obat bermerek dagang sebesar Rp 46.608,40 dan rata-rata biaya tiap lembar resep padanan generik sebesar Rp 9.985,86 sedangkan untuk efisiensi biaya yang diperoleh sebesar 78,58%. Data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa penggantian obat bermerek dagang dalam resep dengan padanan generiknya disetujui oleh dokter, sedangkan pihak pasien menyerahkan sepenuhnya keputusan penulisan resep kepada dokter. Apoteker sendiri setuju bahwa dengan menekan biaya yang dikeluarkan oleh pasien lewat penggantian resep obat bermerek dagang dengan.padanan generiknya merupakan cara untuk lebih mengenalkan peran apoteker di masyarakat.

Kata Kunci: obat generik, obat bermerek dagang, clustersampling, uji Mann-Whitney, proyeksi, efisiensi biaya peresepan, RS Panti Rapih

x

COST EFFICIENCY PROJECTION OF BRANDED NAME PRESCRIBING TO ITS GENERIC DRUG IN RUMAH SAKIT PANTI

RAPIH YOGYAKARTA AT DAILY CARE DEPARTMENT, NOVEMBER 2006 PERIOD

ABTRACT

The using of generic drug that the cost is inexpensive rather than branded drug as the treatment choices in Indonesia still low. This appear from the

Intercontinental Marketing Services (IMS) data above Indonesia’s generic drug market in year 2004 which is just dominate 14% pharmaceutical market segment. This thing is ironic if looked from per capita income of Indonesia society that achieve US$ 1.308 in year 2005 (Anonim, 2006a) and is the nation with low income category. Therefore move from pharmaceucetical care theraphy concept that is pharmacist responsible to determine drug which appropriate to the patient need (Anonim,1993), so this research did for observe cost eficiency that happened if branded name in prescription is subtituted by its generic drug.

The research include analytic research type with cross sectional research design. Independent variable from the research is branded name and generic drug whereas dependent variable is cost of branded name and cost of generic drug.

Quantitative data that obtained with cluster sampling technique from target population processed and analyzed with statistic method that kinds of Mann-Whitney test. The analyze supported with qualitative data by generic drug related interview to the consumer, pharmacist, and physician in that public hospital.

From quantitative data, obtained cost average each sheet of branded name prescription is Rp 46,608.40 and cost average each sheet of its generic drug prescription is Rp 9,985.86 whereas for cost efficiency that obtained is 78.58%. Obtained qualitative data show that subtitution of branded name in prescription to its generic drug is agreed by the physician, whereas the patient hand over to the physician about the prescribing decision. Pharmacist agree that with suppress the expenditure of patient through subtitution of branded name prescription to its generic drug is the way for introduce more pharmacist job in society.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL... ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING... iii

HALAMAN PENGESAHAN... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN... v

PRAKATA... vi

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA... viii

INTISARI... ix

ABSTRACT... x

DAFTAR ISI... xi

DAFTAR TABEL... xv

DAFTAR GAMBAR... xvi

DAFTAR LAMPIRAN... xvii

BAB I. PENGANTAR... 1

A. Latar Belakang... 1

1. Rumusan masalah... 3

2. Keaslian penelitian... 4

3. Manfaat penelitian... 5

a. Manfaat teoritis... 5

b. Manfaat praktis... 5

B. Tujuan penelitian... 5

1. Tujuan umum... 5

2. Tujuan khusus... 6

BAB II. PENELAAHAN PUSTAKA... 7

A. Obat Generik... 7

B. Obat Bermerek dagang... 8

C. Resep... 9

D. Hak Konsumen... 11

E. Dokter... 12

F. Apoteker... 12

G. Rumah Sakit... 20

H. Pharmaceutical Care... 21

I. Penggunaan Obat secara Rasional... 21

J. Bioavaibilitas dan Bioekivalensi... 22

K. Landasan Teori... 28

L. Hipotesis... 29

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN... 30

A. Jenis dan Rancangan Penelitian... 30

B. Variabel-variabel Penelitian... 30

C. Definisi Operasional... 30

D. Populasi dan Sampel... 31

E. Tata Cara Penelitian... 32

1. Perijinan... 32

2. Pengumpulan data... 32

a. Data kuantitatif... 32

b. Data kualitatif... 35

3. Pengolahan data... 36

a. Data kuantitatif... 36

b. Data kualitatif... 37

F. Kelemahan Penelitian... 37

G. Analisis Hasil... 38

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN... 39

A. Rata-rata Biaya Obat Bermerek Dagang dan Padanan Generiknya... 39

B. Signifikansi Perbedaan Rata-rata Biaya Obat Bermerek Dagang Terhadap Padanan Generiknya... 39

1. Seluruh poliklinik... 39

2. Masing-masing poliklinik... 41

C. Efisiensi Biaya... 42

1. Efisiensi biaya seluruh poliklinik... 42

2. Efisiensi biaya masing-masing poliklinik... 42

D. Pendapat Responden tentang Penggantian Obat Bermerek Dagang ke Obat Generik... 44

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN... 48

A. Kesimpulan... 48

B. Saran... 49

DAFTAR PUSTAKA... 50

LAMPIRAN... 52

BIOGRAFI PENULIS... 114

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I. Tabel contoh nama paten yang habis masa patennya... 8

Tabel II. Obat generik yang ekivalen terapetik dengan obat

bermerek dagang... 25

Tabel III. Gambaran pemilahan sampel dari populasi resep RS Panti

Rapih bagian rawat jalan periode November 2006... 34

Tabel IV. Gambaran Biaya Total dan Rata-Rata Biaya Tiap Lembar

Resep Obat Bermerek Dagang dan Padanan Generik... 39

Tabel V. Jenis distribusi dari rata-rata biaya peresepan obat bermerek

dagang dan obat generik tiap lembar... 40

Tabel VI. Jenis distribusi dari rata-rata biaya peresepan obat

bermerek dagang dan obat generik tiap lembar yang

diubah menjadi nilai logaritmik... 40

Tabel VII. Uji statistik non parametrik Mann-Whitney biaya peresepan

obat bermerek dagang dan obat generik... 41

Tabel VIII. Gambaran biaya total resep obat bermerek dagang

dan padanan generik pada resep tiap poliklinik... 43

Tabel IX. Perbandingan rata-rata biaya per lembar resep obat

bermerek dagang dan padanan generik serta rata-rata

efisiensi biaya pada resep tiap poliklinik... 44

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Diagram konsumsi obat per kapita

pada negara-negara ASEAN tahun 2004... 2

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Jumlah sampel tiap departemen yang memenuhi kriteria

dan yang tidak memenuhi kriteria... 52

Lampiran 2. Jumlah sampel tiap departemen yang memenuhi kriteria... 52

Lampiran 3. Data peresepan obat bermerek dagang dan padanan

generiknya secara umum di RSU Panti Rapih Yogyakarta

periode November 2006... 53

Lampiran 4. Data biaya peresepan obat bermerek dagang dan padanan

generik di RSU Panti Rapih Yogyakarta bagian rawat jalan

periode November 2006 berdasarkan pengelompokan

departemen ... 64

Lampiran 5. Perbandingan biaya total resep obat bermerek dagang dan padanan

generik pada resep tiap departemen... 79

Lampiran 6. Perbandingan rata-rata biaya per lembar resep obat bermerek

dagang dan padanan generik serta rata-rata efisiensi pada resep tiap

departemen ...…………... 80

Lampiran 7. Jenis distribusi dari rata-rata biaya peresepan obat bermerek dagang

dan obat generik tiap lembar... 80

Lampiran 8. Uji statistik non parametrik dua sampel independen

Mann-Whitney biaya peresepan obat bermerek dagang

dan obat generik... 82

Lampiran 9. Jenis distribusi dari rata-rata biaya peresepan obat

xviii

bermerek dagang dan obat generik tiap lembar yang

diubah ke nilai logaritmik... 82

Lampiran 10. Uji statistik non parametrik dua sampel independen Mann-Whitney biaya peresepan obat bermerek dagang dan obat generik yang diubah ke nilai logaritmik... 82

Lampiran 11. Uji jenis distribusi data dan uji statistik untuk tiap poliklinik... 82

Lampiran 12. Wawancara apoteker... 97

Lampiran 13. Wawancara pasien... 101

Lampiran 14. Wawancara dokter... 105

Lampiran 15. Surat ijin BAPEDA Propinsi DI Yogyakarta... 108

Lampiran 16. Surat ijin Dinas Perizinan Pemkot Yogyakarta... 109

Lampiran 17. Surat ijin penelitian RS Panti Rapih Yogyakarta... 110

Lampiran 18. Data rekapitulasi resep-resep di RS Panti Rapih bagian rawat jalan pada bulan November 2006... 111

BAB I PENGANTAR

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan pelayanan kefarmasian telah dikenal suatu konsep

yang disebut pharmaceutical care. Pharmaceutical care merupakan kegiatan

kefarmasian secara langsung, bertanggung jawab pada tindakan yang berhubungan

dengan pengobatan untuk tujuan mencapai hasil nyata yang meningkatkan kualitas

hidup pasien. Pelayanan ini tidak hanya menyangkut terapi pengobatan, tetapi juga

keputusan untuk tidak menggunakan pengobatan terhadap pasien (Anonim, 1993).

Terapi pengobatan sendiri menyangkut pemilihan obat, dosis, rute dan cara

pemakaian, pengawasan hasil terapi, dan pemberian informasi dan konseling bagi

pasien (Anonim, 1993). Pemilihan obat yang sesuai dengan penyakit pasien

merupakan salah satu persyaratan dari penggunaan obat secara rasional. Dalam

memilih obat yang tepat, farmasis juga harus mempertimbangkan khasiat, keamanan,

kenyamanan bagi pasien dan biaya (Anonim, 1997).

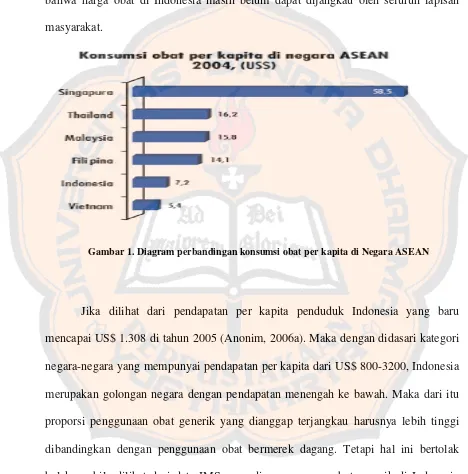

Pada tahun 2004 tingkat konsumsi obat di Indonesia menurut

Intercontinental Marketing Services (IMS) hanya sebesar $7,2 per kapita dan urutan

ke-5 di antara negara-negara ASEAN (Anonim 2005a). Bila dilihat berdasarkan data

dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun

2005, sudah tersedia 1.001 dari 1.031 jenis obat yang dibutuhkan atau sekitar

98,06% (Dinkes Propinsi DIY, 2006). Hal ini menunjukkan tingkat konsumsi obat di

Indonesia tidak dipengaruhi oleh ketersediaan obat. Dari indikator ini, menunjukkan

bahwa harga obat di Indonesia masih belum dapat dijangkau oleh seluruh lapisan

masyarakat.

Gambar 1. Diagram perbandingan konsumsi obat per kapita di Negara ASEAN

Jika dilihat dari pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang baru

mencapai US$ 1.308 di tahun 2005 (Anonim, 2006a). Maka dengan didasari kategori

negara-negara yang mempunyai pendapatan per kapita dari US$ 800-3200, Indonesia

merupakan golongan negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Maka dari itu

proporsi penggunaan obat generik yang dianggap terjangkau harusnya lebih tinggi

dibandingkan dengan penggunaan obat bermerek dagang. Tetapi hal ini bertolak

belakang bila dilihat dari data IMS yang di mana pasar obat generik di Indonesia

keseluruhan nilainya mencapai Rp 20,22 triliun (Anonim, 2005a). Bila dihitung, obat

generik baru menguasai 14% pangsa pasar farmasi nasional.

Penulisan resep obat generik sebenarnya dapat ditingkatkan. Berdasarkan PP

No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal

61 ayat 3, obat berdasarkan resep dokter dapat diganti dengan padanannya berupa

obat generik (Hartini dan Sulasmono, 2006). Tentunya cara ini dapat digunakan

untuk mengurangi biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh pasien.

Dari semua informasi yang telah disebutkan, penelitian ini akan mencoba

mencari informasi efisiensi biaya obat yang diperoleh konsumen dalam hal ini pasien,

bila obat bermerek dagang di dalam resep digantikan dengan obat generiknya. Selain

itu, untuk mendukung informasi yang didapat, dilakukan pula pencarian informasi

tentang pandangan pasien, apoteker, dan dokter. Penelitian ini dilakukan di Rumah

Sakit Panti Rapih Yogyakarta dan data yang diambil berupa biaya resep bulan

November 2006 di bagian rawat jalan serta data wawancara dengan pasien, apoteker,

dan dokter.

B. Rumusan Masalah

1. Berapa rata-rata biaya obat bermerek dagang rata-rata biaya tiap lembar resep dan

padanan generiknya dalam tiap lembar resep di Rumah Sakit Panti Rapih pada

2. Apakah rata-rata biaya obat bermerek dagang dalam tiap lembar resep berbeda

signifikan dari rata-rata biaya obat generiknya?

3. Berapakah persentase efisiensi biaya tiap lembar resep yang diperoleh?

4. Bagaimana pendapat pasien, apoteker, dan dokter mengenai penggantian obat

bermerek dagang dalam resep dengan padanan generiknya?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian yang mirip dengan penelitian ini adalah penelitian tentang Dampak

Krisis Ekonomi terhadap Penggunaan Obat Antibiotik Generik pada Beberapa

Apotek di Wilayah Kota Yogyakarta (Hastuti, 2000). Perbedaannya terletak pada data

dan lokasi yang diambil. Pada penelitian tersebut, data yang diambil berupa sejumlah

item obat dan didukung dengan data kuesioner sedangkan data yang dikumpulkan

penulis berupa biaya resep yang dihitung secara deskriptif dan didukung oleh data

hasil wawancara. Selain itu penulis mengambil data yang berada di Rumah Sakit.

Selain itu penelitian yang hampir serupa yaitu Kajian Peresepan Obat

Bermerek Dagang Terhadap Obat Generik Ditinjau dari Sisi Harga, Pendapat Dokter,

Apoteker dan Pasien Studi Kasus: 4 Apotek Di Kota Yogyakarta Periode November

dan Desember 2006 (Sungkit, 2007). Perbedaan penelitian terletak pada lokasi

pengambilan sampel dan pengolahan data. Untuk pengolahan data, penulis tidak

menyertakan biaya obat generik yang tercantum pada resep sebagai biaya total resep

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberikan nilai tambah pengetahuan mengenai analisis penggunaan obat dari

aspek ekonomi.

2. Manfaat praktis

Melalui informasi yang didapatkan dari penelitian ini, konsumen obat dapat

memilih produk obat yang memiliki harga yang lebih rendah dengan kualitas

yang sama dengan obat bermerek dagang sehingga efisiensi dalam pembiayaan

obat dapat tercapai serta efektifitas pengobatan yang terjamin. Selain itu pihak

rumah sakit mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai informasi

proyeksi efisiensi pembiayaan obat sehingga dapat mengambil langkah kebijakan

dalam pengadaan obat. Demikian juga pemerintah dapat diberi gambaran tentang

seberapa besar dampak penghematan pada penggantian obat bermerek dagang ke

padanan generiknya sehingga kebijakan promosi penggunaan obat generik dan

pengawasan ketersediaan obat generik dapat ditinjau kembali.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Memberi gambaran penghematan yang dapat dicapai dan pandangan

dokter, apoteker dan pasien tentang penggantian obat bermerek dagang dalam

2. Tujuan khusus:

a. Mengetahui rata-rata biaya obat bermerek dagang dalam resep selama periode

November 2006 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta .

b. Mengetahui rata-rata biaya obat generiknya

c. Mengetahui selisih dari keduanya

d. Mengetahui perbedaan yang signifikan dari rata-rata biaya bermerek dagang

dalam resep terhadap rata-rata biaya obat generiknya.

e. Mengetahui pendapat apoteker, pasien, dan dokter mengenai penggantian obat

BAB II

PENELAAHAN PUSTAKA

A. Obat Generik

Obat generik merupakan produk farmasi yang biasanya diharapkan menjadi

pengganti dari produk inovatornya, dan obat ini diproduksi tanpa suatu lisensi dari

perusahaan inovatornya dan dipasarkan setelah masa hak paten obat bermerek dagang

kadaluwarsa (WHO, 2006b).

Obat generik seringkali lebih murah dibanding obat bermerek dagang tetapi

sama dalam keefektifannya. Karena murah, obat generik sering menjadi satu-satunya

obat bagi masyarakat miskin (WHO, 2006b).

Obat generik dibuat dengan zat aktif yang sama dalam bentuk sediaan yang sama

seperti obat bermerek dagang. Obat generik ekivalen terapetik terhadap obat bermerek

dagang tetapi dijual dengan nama kimia atau “generik”nya (Anonim, 2006b).

Menurut SK. Menkes no. 05417 tahun 1989 pasal 1 ayat a tentang tata cara

pendaftaran obat generik berlogo, yang dimaksud dengan obat generik berlogo adalah

obat jadi dengan nama generik yang diedarkan dengan mencantumkan logo khusus pada

penandaannya. Pada Permenkes no. 917 tahun 1993 pasal 4, obat jadi yang terdaftar

harus memenuhi beberapa kriteria yang salah satunya menyatakan obat jadi harus

mempunyai khasiat yang menyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui

uji klinis (Dirjen POM, 1996).

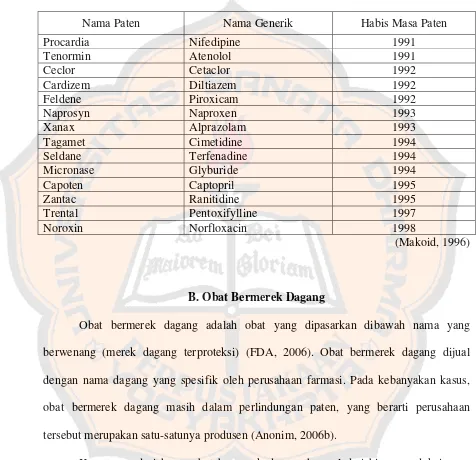

Adapun contoh nama paten yang telah habis masa patennya yaitu:

Tabel I. Tabel contoh nama paten yang habis masa patennya

Nama Paten Nama Generik Habis Masa Paten

Procardia Nifedipine 1991

Tenormin Atenolol 1991

Ceclor Cetaclor 1992

Cardizem Diltiazem 1992

Feldene Piroxicam 1992

Naprosyn Naproxen 1993

Xanax Alprazolam 1993

Tagamet Cimetidine 1994

Seldane Terfenadine 1994

Micronase Glyburide 1994

Capoten Captopril 1995

Zantac Ranitidine 1995

Trental Pentoxifylline 1997

Noroxin Norfloxacin 1998

(Makoid, 1996)

B. Obat Bermerek Dagang

Obat bermerek dagang adalah obat yang dipasarkan dibawah nama yang

berwenang (merek dagang terproteksi) (FDA, 2006). Obat bermerek dagang dijual

dengan nama dagang yang spesifik oleh perusahaan farmasi. Pada kebanyakan kasus,

obat bermerek dagang masih dalam perlindungan paten, yang berarti perusahaan

tersebut merupakan satu-satunya produsen (Anonim, 2006b).

Komponen dari harga obat bermerek dagang berasal dari biaya produksi yang

meliputi penelitian, pengembangan, dan pemasaran dari obat, juga termasuk kegiatan

C. Resep

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan, kepada

Apoteker Pengelola Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kepmenkes No. 1332 tahun 2002)

(Hartini dan Sulasmono, 2006).

Dalam rangka pelayanan kesehatan, penggantian penyerahan sediaan farmasi

yang berupa obat berdasarkan resep dokter dengan padanannya berupa obat generik,

dapat dilakukan dengan persetujuan dokter yang mengeluarkan resep dan dilaksanakan

dengan memperhatikan kemampuan ekonomi penerima pelayanan kesehatan (Hartini

dan Sulasmono, 2006).

Pada Permenkes RI no. 085 tahun 1989 pasal 5 ayat (1) tentang kewajiban

menuliskan dan/atau menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan

pemerintah, tertulis bahwa dokter yang bertugas di puskesmas dan unit pelaksanaan

teknis lainnya diwajibkan menulis resep obat esensial dengan nama generik bagi semua

pasien. Pada ayat (2), tercantum bahwa dokter dibenarkan membuat resep untuk dibeli

di apotik luar dalam hal obat yang diperlukan tidak tersedia di Puskesmas atau unit

pelaksana teknis tempat ia bekerja (Dirjen POM, 1996).

Menurut Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004, Apoteker

melakukan skrining resep meliputi :

1.1.1. Persyaratan administratif : - Nama,SIP dan alamat dokter. - Tanggal penulisan resep.

- Tanda tangan/paraf dokter penulis resep.

- Nama obat, potensi, dosis, jumlah yang minta. - Cara pemakaian yang jelas.

- Informasi lainnya.

1.1.2. Kesesuaian farmasetik : bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian.

1.1.3. Pertimbangan klinis : adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan lain-lain). Jika ada keraguan terhadap resep hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya bila perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan.

1.2. Penyiapan obat. 1.2.1. Peracikan.

Merupakan kegiatan menyiapkan, menimbang, mencampur, mengemas dan memberikan etiket pada wadah. Dalam melaksanakan peracikan obat harus dibuat suatu prosedur tetap dengan memperhatikan dosis, jenis dan jumlah obat serta penulisan etiket yang benar.

1.2.2. Etiket.

Etiket harus jelas dan dapat dibaca. 1.2.3. Kemasan obat yang diserahkan.

Obat hendaknya dikemas dengan rapi dalam kemasan yang cocok sehingga terjaga kualitasnya.

1.2.4. Penyerahan obat.

Sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dengan resep. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker disertai pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien dan tenaga kesehatan.

1.2.5. Informasi obat.

Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini. Informasi obat pada pasien sekurang-kurangnya meliputi : cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi.

1.2.6. Konseling.

1.2.7. Monitoring penggunaan obat.

Setelah penyerahan obat kepada pasien, apoteker harus melaksanakan pemantauan penggunaan obat, terutama untuk pasien tertentu seperti cardiovascular, diabetes ,TBC, asthma, dan penyakit kronis lainnya.

(Anonim, 2004)

D. Hak Konsumen

Pengertian konsumen dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun

1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan

tidak untuk diperdagangkan (Anonim,1999).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999, hak-hak

konsumen antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

E. Dokter

Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dan dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan (Hartini dan Sulasmono, 2006).

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai

kewajiban yang salah satunya berbunyi memberikan pelayanan medis menurut standar

profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Pada UU Praktik

Kedokteran No. 29 tahun 2004 pasal 35 tertulis bahwa dokter mempunyai beberapa

wewenang yang salah satunya berbunyi menulis resep obat dan alat kesehatan (Hartini

dan Sulasmono, 2006).

F. Apoteker

Menurut Kepmenkes RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004, apoteker adalah

sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan

kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker(Anonim, 2004).

Pada kode etik apoteker Indonesia pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun

1960, apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan semata. Lebih

lanjut lagi, pasal 7 menyatakan bahwa apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai

dengan profesinya. Apoteker juga mempunyai kewajiban terhadap pasien yaitu

melindungi makhluk hidup insani seperti yang tercantum pada pasal 9 (Hartini dan

Sulasmono, 2006).

WHO menyatakan peran apoteker ke dalam istilah “Seven Star of Pharmacist”

yang meliputi :

1. Care Giver. Apoteker sebagai pemberi pelayanan dalam bentuk pelayanan klinik,

analitik, dan teknis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam

memberikan pelayanan, apoteker harus berinteraksi dengan pasien secara individu

ataupun kelompok, apoteker harus menggabungkan pelayanannya ke dalam sistem

pelayanan kesehatan secara berkesinambungan dan pelayanan yang dihasilkan harus

bermutu tinggi.

2. Decision-maker. Apoteker mendasarkan pekerjaannya pada kecukupan, keefektifan

dan biaya yang efisien terhadap seluruh penggunaan sumber daya alnya sumber daya

manusia, obat, bahan kimia, peralatan, prosedur, pelayanan dan lain-lain. Untuk

mencapai hal tersebut kemampuan dan keterampilan apoteker perlu diukur untuk

kemudian hasilnya dijadikan dasar dalam penentuan pendidikan dan pelatihan yang

diperlukan.

3. Comunicator. Apoteker mempunyai kedudukan yang penting dalam berinteraksi

dengan pasien maupun dengan tenaga kesehatan yang lain. Oleh karena itu harus

mempunyai kemampuan berkomunikasi yang cukup baik. Komunikasi tersebut

meliputi komunikasi verbal, non verbal, mendengar dan kemampuan menulis, dengan

4. Leader. Apoteker diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin.

Kepemimpinan yang diharapkan meliputi keberanian mengambil keputusan empatik

dan efektif, serta kemampuan mennyampaikan dan mengelola hasil keputusan.

5. Manager. Apoteker harus efektif dalam mengelola sumber daya (manusia, fisik,

anggaran) dan informasi, juga harus dapat dipimpin dan memimpin orang lain dalam

tim kesehatan. Ke depannya lagi apoteker harus tanggap terhadap kemajuan

teknologi informasi dan bersedia berbagi informasi mengenai obat dan hal-hal lain

yang berhubungan dengan obat.

6. Life-long learner. Apoteker harus tertarik untuk belajar sejak dari kuliah dan

semangat belajar harus selalu dijaga walaupun sudah bekerja untuk menjamin bahwa

keahlian dan keterampilannya selalu baru dan mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan terkini (up to date) dalam melakukan praktek profesi. Apoteker juga

harus mempelajari cara belajar yang efektif.

7. Teacher. Apoteker mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dan melatih apoteker

generasi mendatang. Partisipasinya tidak hanya dalam berbagi ilmu pengetahuan baru

satu sama lain, tetapi juga kesempatan memperoleh pengalaman dan peningkatan

keterampilan.

(WHO, 1997)

Di dalam standar kompetensi farmasis yang disusun oleh ISFI (Ikatan Sarjana

Farmasi Indonesia) tahun 2004, farmasis atau apoteker di rumah sakit memiliki standard

operating procedure yang terkait dengan manajemen praktis farmasi. Manajemen

1. Merancang, membuat, mengetahui, memahami, dan melaksanakan regulasi di bidang farmasi. Penjabaran dari kompetensi tersebut adalah dengan menampilkan semua kegiatan operasional kefarmasian di farmasi rumah sakit berdasarkan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dari tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.

2. Merancang, membuat, melakukan pengelolaan farmasi rumah sakit yang efektif dan efisiensi. Penjabaran kompetensi di atas adalah dengan mendefinisikan falsafah asuhan kefarmasian, visi, misi, isu-isu pengembangan, penetapan strategi, kebijakan, program dan menerjemahkannya ke dalam rencana kerja (plan of Acdon).

2.1. Tujuan:

a. Tercapainya tujuan praktek kefarmasian berdasarkan falsafah asuhan kefarmasian yaitu meningkatkan dan menjaga kualitas hidup pasien melalui hasil pelayanan klinis yang positif.

b. Terbentuknya pola pikir farmasis yang stratejik dan mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi.

c. Terselenggaranya praktek kefarmasian yang berbasis stratejik. 2.2. Ruang lingkup

Ruang lingkup kompetensi ini meliputi tahap-tahap dalam manajemen stratejik sejak dari perancangan sampai evaluasi kegiatan.

2.3. Kegiatan

a. Merumuskan falsafah, visi, dan misi dari praktek kefarmasian.

b. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman baik untuk lingkungan internal maupun ekternal.

c. Memilih isu-isu pengembangan.

d. Menetapkan strategi pengembangan, tujuan, dan prioritas berdasarkan isu-isu yang dipilih.

e. Menyusun kebijakan, program dan sasaran. f. Menyusun anggaran.

g. Melaksanakan program yang telah ditetapkan.

h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang telah dilakukan.

i. Menjaga dan meningkatkan mutu sesuai dengan tuntutan konsumen berdasar pada pertimbangan klinis.

2.4. Tanggung jawab a. Farmasis.

b. Pimpinan rumah sakit.

c. Pemerintah (akreditasi, registrasi, perancang regulasi). 2.5. Cara evaluasi

a. Menilai perencanaan dan kesesuaian falsafah, visi, dan misi dengan semangat asuhan kefarmasian.

3. Merancang, membuat, melakukan pengelolaan obat yang efektif, dan efisien. Penjabaran dari kompetensi di atas adalah dengan seleksi, perencanaan, penganggaran, pengadaan, produksi, penyimpanan, pengamanan persediaan, perancangan, dan pelaksanaan sistem distribusi, melakukan dispensing serta evaluasi penggunaan obat dalam rangka pelaksanaan kepada pasien yang terintegrasi dalam asuhan kefarmasian dan sistem jaminan mutu pelayanan.

3.1. Tujuan:

a. Tersusunnya standar obat berdasarkan analisis farmakologi, farmakoepidemiologi dan farmakoekonomi sehingga menjamin kualitas, ketersediaan, keamanan, dan efektivitas penggunaan obat.

b. Terciptanya sistem pengadaan yang efisien sehingga dapat menjamin ketersediaan obat yang tepat, dalam jumlah cukup, dengan harga murah, dan dengan standar kualitas yang telah dikenal dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Terciptanya sistem penyimpanan dan pengamanan persediaan yang menjamin perpindahan obat dari sumber pemasok sampai ke pengguna dengan proses yang murah dan terpercaya, terhidar dari pemborosan, kerusakan, dan kehilangan , serta menjamin stabilitas/kualitas obat.

d. Terciptanya sistem distribusi yang menjamin sampainya obat ke pengguna dengan cara efektif.

e. Terciptanya sistem dispensing yang menjamin efektifitas penggunaan obat yang menjamin efektifitas penggunaan obat dalam dosis dan jumlah yang sesuai dengan yang diresepkan, dengan instruksi yang jelas dan dalam bentuk kemasan yang menjaga potensi obat.

f. Tersedianya data yang dapt menggambarkan pola penggunaan obat, memecahkan masalah-masalah penggunaan obat yang spesifik, dan memonitor penggunaan obat dari waktu ke waktu.

g. Terbentuknya sistem informasi yang menjamin bahwa setiap aktivitas kegiatan pengelolaan obat dilakukan secara bertanggung jawab dan menghasilkan keluaran sesuai dengan spesifikasiyang dipersyaratkan.

3.2 Ruang lingkup

Ruang lingkup kompetensi ini meliputi semua tahap-tahap proses pengelolaan obat sejak dari seleksi, perencanaan, penganggaran, pengadaan, produksi, penyimpanan, distribusi, dispensing, penggunaan, dan evaluasi.

3.3 Kegiatan 1) Seleksi:

a. Melakukan tinjauan terhadap masalah-masalah kesehatan yang terjadi. b. Mengidentifikasi pemilihan terapi, bentuk, dan dosis obat.

c. Menentukan kriteria seleksi obat.

f. Menjaga dan memperbaharui standar obat atau formularium yang berlaku pada periode tertentu.

2) Perencanaan, pengadaan, dan produksi

a. Meninjau ulang obat-obat yang telah diseleksi. b. Memilih cara perencanaan yang paling sesuai. c. Menghitung jumlah kebutuhan obat.

d. Menyesuaikan antara kebutuhan dengan dana yang tersedia. e. Memonitor dan evaluasi pemasok dan memilihyang terpercaya. f. Memilih metode pengadaan yang paling menguntungkan.

g. Melakukan negosiasi atas dasar kualitas, jaminan ketersediaan, pelayanan purna jual, dan harga yang wajar.

h. Membuat kontrak yang spesifik sesuai hasil negosiasi. i. Memonitor surat pesanan yang dibuat.

j. Memastikan kesesuaian antara surat pesanan, spesifikasi barang dan dokumen pendukung yang menyertai.

k. Melakukan pembayaran sesuai waktu yang disepakati. l. Melakukan pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati. m. Menjaga mutu produksi sediaan farmasi.

3) Penyimpanan dan pengamanan persediaan:

a. Merancang fisik dan peralatan yang diperlukan sesuai dengan undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin stabilitas obat.

b. Merancang dan melaksanakan prosedur tetap pengamanan persediaan. c. Menjamin prosedur tetap agar selalu sesuai dengan kebutuhan.

d. Menerima obat yang sudah sesuai dengan dokumen penyerta. e. Menyimpan obat sesuai dengan sistem penyimpanan yang dipilih.

f. Mengadministrasikan semua penerimaan obat ke dalam kartu stok, kartu stelling atau ke dalam komputer.

g. Melayani permintaan obat dari unit pelayanan, lengkap dengan sistem administrasinya.

h. Menggunakan siatem pengawasan yang menjamin kualitas obat dan kondisi stok shingga terhindar dari kerusakan, kehilangan, kekosongan dan kelebihan stok.

i. Merancang, menggunakan, menjaga, meningkatkan sistem informasi agar selalu sesuai dengan kebutuhan.

j. Mendokumentasikan seluruh dokumen-dokumen pendukung seperti

certificate of analysis, material safety, data sheet dan lain-lain. 4) Perancangan dan pelaksanaan sistem distribusi:

a. Mempelajari macam-macam sistem distribusi yang ada.

b. Melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari faktor internal maupun eksternal.

c. Memilih sistem distribusi yang sesuai, kemudian dituangkan dalam prosedur tetap.

e. Membuat komitmen bersama mengenai pelaksanaan sistem distribusi yang dipilih.

f. Melaksanakan sistem distribusi sesuai prosedur tetap. g. Memonitor pelaksanaan distribusi.

h. Memonitor dan evaluasi sistem distribusi yang dilaksanakan. 5) Dispensing:

a. Menerima, memvalidasi dengan jalan membaca, menginterpretasi, dan menganalisis resep.

b. Mengambil keputusan profesional berdasarkan analisis, secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain.

c. Menyiapkan item obat yang dibutuhkan berdasarkan standar etika, standar praktek dan ilmu kefarmasian.

d. Memberi label atau etiket.

e. Menyerah kan obat kepada pasien diikuti dengan pemberian informasi yang memadai dan dibutuhkan pasien.

f. Mendokumentasikan segala sesuatu yang telah dilakukan.

g. Memastikan setiap tahap proses dsipensing dilakukan mengikuti prosedur tetap yang disepakati.

h. Memonitor dan evaluasi sistem dan praktek dispensing yang telah dilakukan.

6) Evaluasi penggunaan obat:

a. Menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam evaluasi.

b. Menetapkan indikator yang akan digunakan untuk memonitor dan evaluasi. c. Mengumpulkan data penerimaan resep.

d. Melakukan evaluasi menggunakan indikator yang telah ditetapkan. e. Menganalisis dan menyimpulkan hasil evaluasi.

f. Membuat rekomendasi hasil evaluasi. 7) Sistem jaminan mutu:

a. Menetapkan standar yang memungkinkan untuk dicapai dalam semua tahapan proses.

b. Melakukan semua kegiatan sesuai prosedur tetap.

c. Memonitor dan evaluasi nutu kegiatan dengan jalan membandingkan antara ketentuan yang berlaku dengan kenyataan di lapangan.

d. Menganalisis hasil evaluasi dan membuat rekomendasi untuk mendorong terjadinya peningkatan mutu secara terus-menerus yang dapat diukur dar standar yang semakin meningkat.

3.4. Tanggung jawab: a. Farmasis b. Staf farmasi

c. Pimpinan/pemilik modal 3.5. Cara evaluasi:

a. Menilai standar mutu yang dihasilkan dibandingkan dengan standar.

c. Menilai peningkatan standar dari waktu ke waktu.

d. Menilai rancangan organisasi kerja meliputi arah dan kerangka organisasi, sumber daya manusia, fasilitas, keuangan termasuk sistem informasi manajemen.

4. Merancang organisasi kerja yang meliput; arah dan kerangka organisasi, sumber daya manusia, fasilitas, keuangan, termasuk sistem informasi manajemen.

5. Merancang, melaksanakan, memantau dan menyesuaikan struktur harga, berdasarkan kemampuan bayar dan kembalian modal serta imbalan jasa praktek kefarmasian. 5.1. Tujuan :

Tercapainya struktur harga yang rasional, ekonomi, dan politik baik regional, nasional maupun internasional meliputi kemampuan bayar untuk kepuasan konsumen, kemajuan institusi dan pemberian pelayanan, penghargaan terhadap profesi, pengembalian investasi dan prinsip efisiensi dan aspek-aspek lain.

5.2. Ruang lingkup

Ruang lingkup kompetensi ini meliputi pengelolaan keuangan yang menjamin terjangkaunya pelayanan oleh masyarakat, perkembangan institusi dan penghargaan terhadap profesi.

5.3. Kegiatan:

a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan meliputi data epidemiologi, konsisi ekonomi dan sosial masyarakat, perhitungan investasi, biaya operasional dan data lain yang diperlukan.

b. Analisis terhadap data yang terkumpul.

c. Menyususn struktur harga secara umum dan struktur harga untuk komoditas khusus.

d. Menyusun kebijakan struktur harga berdasarkan negosiasi dengan pihak lain yang berwenang di dalam institusi.

e. Memberlakukan struktur harga sesuai kebijakan.

f. Merancang struktur harga pemberian jasa meningkatkan profesionalisme yang mampu meningkatkan profesionalisme farmasi.

5.4. Tanggung jawab: a. Farmasis.

b. Bagian Akuntansi dan Keuangan c. Pimpinan institusi/Pemilik modal d. Pemerintah

e. Organisasi profesi (ISFI) 5.5. Cara evaluasi:

a. Menilai kesesuaian antara struktur harga dengan daya beli masyarakat. b. Menilai tingkat pengembalian invastasi.

c. Menilai struktur jasa profesi dibandingkan dengan kelayakan penghargaan terhadap profesi.

6. Memonitor dan evaluasi penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional mencakup aspek manajemen maupun klinis yang mengarah pada kepuasan konsumen.

G. Rumah Sakit

Merupakan organisasi sosial terintegrasi yang berfungsi untuk menyediakan

pelayanan kesehatan yang lengkap bagi masyarakat, yang berupa tindakan prefentif,

kuratif, promotif, dan rehabilitatif (Depkes RI, 1984). Berdasarkan kepemilikannya,

menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 983/Menkes/SK XI 1992, rumah sakit

digolongkan menjadi rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta atau non

pemerintah. Berdasarkan tingkat pelayanan kesehatan dan kapasitasnya, rumah sakit

pemerintah digolongkan menjadi Rumah Sakit Tipe A, yaitu rumah sakit yang memiliki

fasilitas atau kemampuan pelayanan medis spesialistik luas dan sub spesialis luas serta

memiliki kapasitas tempat tidur lebih dari 1000, Rumah Sakit Tipe B yaitu rumah sakit

yang sekurang-kurangnya memiliki sebelas spesialis dan sub spesialis terbatas, serta

kapasitas tempat tidur antara 500 sampai 1000 (golongan ini untuk rumah sakit swasta

dinamakan Rumah Sakit Swasta Tipe Utama), Rumah Sakit Tipe C adalah rumah sakit

yang memiliki pelayanan empat spesialis dasar serta kapasitas tempat tidur 100 sampai

500 (golongan ini untuk rumah sakit swasta dinamakan Rumah Sakit Swasta Tipe

Madya), dan Rumah Sakit Tipe D yaitu rumah sakit yang memiliki pelayanan medis

dasar yang terdiri dari pelayanan medis dasar yang terdiri dari pelayanan penyakit

dalam, kebidanan dan kandungan, bedah, kesehatan anak serta memiliki kapasitas

tempat tidur 50 sampai 100, golongan ini untuk rumah sakit swasta dinamakan Rumah

H. Pharmaceutical Care

Merupakan kegiatan kefarmasian yang secara langsung, bertanggung jawab

pada tindakan yang berhubungan dengan pengobatan untuk tujuan mencapai hasil nyata

yang meningkatkan kualitas hidup pasien. Elemen-elemen prinsip dalam

pharmaceutical care berkaitan dengan semua hal tentang medikasi; yang merupakan

pelayanan langsung yang diberikan kepada pasien; dilakukan untuk memberikan hasil

yang nyata; hasilnya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien; dan

penyedia pelayanan menerima tanggung jawab individu sebagai hasilnya (Anonim,

1993).

Pelayanan ini tidak hanya menyangkut terapi pengobatan, tetapi juga

keputusan untuk tidak menggunakan pengobatan terhadap pasien. Terapi pengobatan

sendiri menyangkut pemilihan obat, dosis, rute dan cara pemakaian, pengawasan hasil

terapi, dan pemberian informasi dan konseling bagi pasien (Anonim,1993).

Menurut WHO, kualitas hidup adalah persepsi individu tentang sikap dalam

hidup meliputi konteks budaya dan nilai-nilai dalam hidup (WHO, 2006a).

I. Penggunaan Obat secara Rasional

Apoteker dalam pelayanan resep harus memiliki pedoman dalam penggunaan obat

yang rasional antara lain meliputi:

1. obat yang tepat;

2. indikasi tepat, yang berarti alasan peresepan berdasarkan

3. obat yang sesuai, mempertimbangkan khasiat, keamanan, kecocokan untuk pasien,

dan biaya;

4. dosis tepat, pemberian, dan lama terapi;

5. pasien yang tepat, yang berarti, tidak terjadi kontra indikasi, dan kemungkinan

terjadinya efek yang tidak diinginkan rendah;

6. pelayanan obat yang tepat, termasuk informasi yang diperlukan untuk pasien

tentang obat-obat yang diresepkan;

7. kepatuhan pasien terhadap terapi.

(Kustoyo, 2000)

J. Bioavaibilitas dan Bioekivalensi

Bioavaibilitas merupakan suatu ilmu famakokinetika yang memaparkan

kecepatan dan jumlah di mana zat aktif diabsorpsi dari produk obat dan menjadi tersedia

di tempat aksi dari obat (Makoid, 1996). Profil bioavaibilitas dalam penentuannya

mencakup tiga parameter farmakokinetika yaitu:

1. , Luas area di bawah kurva konsentrasi plasma terhadap waktu. AUC (Area Under Curve) proporsional terhadap jumlah total obat yang mencapai sirkulasi

sistemik, dan merupakan karakteristik jumlah absorpsi.

2. Cmax, konsentrasi maksimum obat. Konsentrasi maksimum dari obat di dalam

meningkat dengan seiring peningkatan dosis, demikian pula dengan peningkatan dari

kecepatan absorpsi.

3. Tmax, waktu di mana Cmax terjadi. Tmax mewakili kecepatan absorpsi obat, dan akan

berkurang seiring dengan peningkatan kecepatan absorpsi.

(Makoid, 1996)

Ada dua jenis bioavaibilitas berdasarkan ujinya yakni bioavaibilitas absolut dan

bioavaibilitas relatif. Bioavaibilitas absolut, F, merupakan fraksi dari dosis yang

diberikan yang mencapai sirkulasi sistemik dan berkisar dari F = 0 (tidak ada absorpsi)

sampai F = 1 (Absorpsi sempurna). Nilai F ditentukan berdasarkan perbandingan nilai

Area Under Curve (AUC) dari produk uji terhadap produk obat dengan dosis sama yang

diberikan secara intravena. Rumus:

F =

di mana AUCev dan AUCiv berturut-turut adalah AUC yang diberikan secara

ekstravaskular dan AUC yang diberikan secara intravena. F adalah nilai bioavaibilitas

absolut.

Bioavaibilitas relatif atau komparatif merupakan bioavaibilitas dari produk obat

yang dibandingkan dengan produk obat dengan sediaan obat yang berbeda atau produk

dengan obat sama yang diberikan pada dosis yang sama. Pengukuran ini menentukan

efek dari perbedaan formulasi terhadap absorpsi obat. Nilai bioavaibilitas ini didapatkan

Bioavaibilitas Relatif =

Bioekivalensi adalah suatu perbandingan dari bioavailabilitas dua atau lebih dari produk

obat. Dua produk dari formulasi yang mengandung zat aktif yang sama dikatakan

bioekivalen bila kecepatan dan jumlah absorpsi dari keduanya sama. Ketika suatu

formulasi baru dari obat yang sudah ada dikembangkan, bioavaibilitasnya secara umum

akan dievaluasi bergantung pada formulasi standart dari originator-nya (Makoid, 1996).

Pada awal 1970-an, bioekivalensi ditentukan hanya dengan dasar data rata-rata.

Nilai rata-rata AUC dan Cmax untuk produk generik harus pada nilai kisaran +20%

dari produk referensi (inovator). Walaupun nilai 20% sepertinya ditentukan tanpa

kerasionalan, hal ini dirasa berlaku untuk sebagian besar obat, perubahan nilai 20% pada

dosis tidak akan menghasilkan perbedaan signifikan pada respon klinis pada obat

(Makoid, 1996).

Kriteria statistik FDA untuk pembuktian ekivalensi dari obat generik sekarang

dibutuhkan aplikasi nilai taraf kepercayaan untuk nilai rata-rata yang didapatkan,

menggunakan suatu analisis yang disebut prosedur two one-sided test. Perubahan ini

didapatkan menurut kesimpulan FDABioequivalence Task Force tahun 1986 di mana

dengan menggunakan interval kepercayaan 90% pada prosedur analisis two one sided

t-test merupakan metode yang terbaik untuk mengevaluasi bioekivalensi (Makoid, 1996).

Westlake merupakan yang pertama kali mengusulkan untuk menggunakan

interval kepercayaan pada pengujian bioekivalensi. Mengingat tidak ada dua produk

terjadi perbedaan nilai rata-rata di antara produk-produk tersebut, Westlake menemukan

cara menentukan seberapa besar kemungkinan perbedaan nilai itu sebelum diragukan

sebagai produk yang ekivalen secara terapeutik. Rumus uji yang memenuhi syarat untuk

dianggap bioekivalen dengan formula referensi jika:

0,8 < < 1,2 dan 0,8 < < 1,2

dengan prosedur ini, jika produk uji dan referensi telah dianggap tidak bioekivalen,

masih ada kemungkinan sebesar 5% bahwa keduanya bioekivalen (Makoid, 1996).

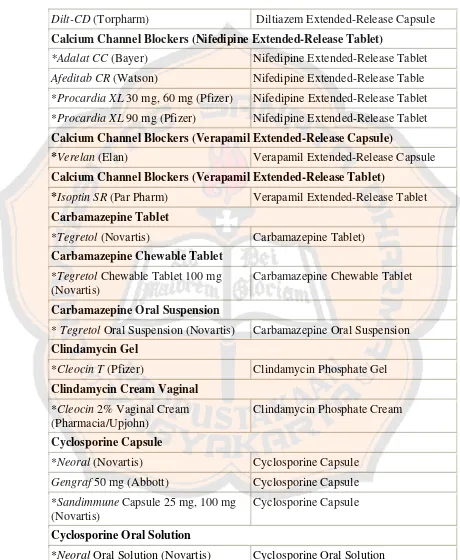

Di bawah ini merupakan contoh obat generik yang ekivalen terapetik dengan

obat bermerek dagang, antara lain:

Tabel II. Obat Generik yang Ekivalen Terapetik dengan Obat Bermerek Dagang

Produk obat bermerek dagang Obat generik yang ekivalen terapetik Albuterol Inhalation Aerosol

*Ventolin (GlaxoSmithKline) Albuterol

*Benzamycin (Sanofi Aventis) Benzoyl Peroxide/Erythromycin Gel

Bupropion Extended-Release Tablet

*Wellbutrin SR 100 mg, 150 mg, 200 mg, (GlaxoSmithKline)

Bupropion Extended-Release Tablet

*Zyban (GlaxoSmithKline) Bupropion Extended-Release Tablet 150 mg

Calcium Channel Blockers (Diltiazem Extended-Release Capsule)

Cardizem CD 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg

(Biovail)

Diltiazem Extended-Release Capsule

Cartia XT (Andrx) Diltiazem Extended-Release Capsule

Tabel II lanjutan

Dilt-CD (Torpharm) Diltiazem Extended-Release Capsule

Calcium Channel Blockers (Nifedipine Extended-Release Tablet)

*Adalat CC (Bayer) Nifedipine Extended-Release Tablet

Afeditab CR (Watson) Nifedipine Extended-Release Table

*Procardia XL 30 mg, 60 mg (Pfizer) Nifedipine Extended-Release Tablet *Procardia XL 90 mg (Pfizer) Nifedipine Extended-Release Tablet

Calcium Channel Blockers (Verapamil Extended-Release Capsule)

*Verelan (Elan) Verapamil Extended-Release Capsule

Calcium Channel Blockers (Verapamil Extended-Release Tablet)

*Isoptin SR (Par Pharm) Verapamil Extended-Release Tablet

Carbamazepine Tablet

*Tegretol (Novartis) Carbamazepine Tablet)

Carbamazepine Chewable Tablet

*Tegretol Chewable Tablet 100 mg (Novartis)

Carbamazepine Chewable Tablet

Carbamazepine Oral Suspension

* Tegretol Oral Suspension (Novartis) Carbamazepine Oral Suspension

Clindamycin Gel

*Cleocin T (Pfizer) Clindamycin Phosphate Gel

Clindamycin Cream Vaginal

*Cleocin 2% Vaginal Cream (Pharmacia/Upjohn)

Clindamycin Phosphate Cream

Cyclosporine Capsule

*Neoral (Novartis) Cyclosporine Capsule

Gengraf 50 mg (Abbott) Cyclosporine Capsule

*Sandimmune Capsule 25 mg, 100 mg (Novartis)

Cyclosporine Capsule

Cyclosporine Oral Solution

Tabel II lanjutan

*Sandimmune Oral Solution (Novartis) Cyclosporine Oral Solution

Estradiol Transdermal Patch

*Climara Transdermal Patch (Berlex) Estradiol Transdermal Patch

Gabapentin Capsules

Neurontin (Pfizer) Gabapentin Capsule

Glyburide Tablet

*Glynase (Pfizer) Glyburide

*Micronase (Pharmacia and Upjohn) Glyburide

Levothyroxine Tablet

*Levoxyl (Jones Pharma) except for 0.137 mg

Levothyroxine Sodium

Levoxyl 0.137 mg (Jones Pharma) Levothyroxine Sodium

*Synthroid(Abbott) except for 0.137 mg

Levothyroxine Sodium

Synthroid 0.137 mg (Abbott) Levothyroxine Sodium

*Unithroid (Jerome Stevens) Levothyroxine Sodium

*Levo-T (Alara) Levothyroxine Sodium

*Levothroid (Lloyd) Levothyroxine Sodium

Methylphenidate Extended-Release Tablet

*Metadate ER (UCB) Methylphenidate Extended-Release

Tablet

Methylin ER (Mallinckrodt) Methylphenidate Extended-Release Tablet

Ritalin-SR (Novartis) Methylphenidate Extended-Release

Tablet

Nitroglycerin Transdermal Patch

Minitran 0.1 mg, 0.2 mg, 0.4 mg, 0.6 mg (3M)

Nitroglycerin Transdermal Patch

*Nitro-Dur 0.1 mg, 0.2 mg, 0.4 mg, 0.6 mg (Key Pharms)

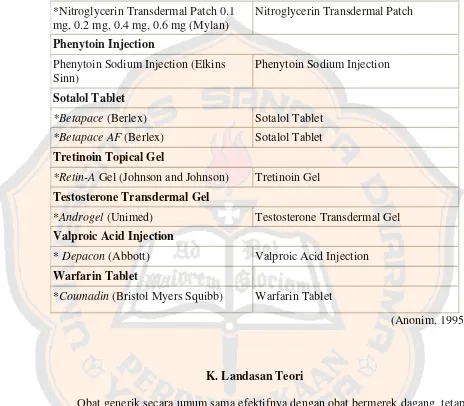

Tabel II lanjutan

*Nitroglycerin Transdermal Patch 0.1 mg, 0.2 mg, 0.4 mg, 0.6 mg (Mylan)

Nitroglycerin Transdermal Patch

Phenytoin Injection

Phenytoin Sodium Injection (Elkins Sinn)

Phenytoin Sodium Injection

Sotalol Tablet

*Betapace (Berlex) Sotalol Tablet

*Betapace AF (Berlex) Sotalol Tablet

Tretinoin Topical Gel

*Retin-A Gel (Johnson and Johnson) Tretinoin Gel

Testosterone Transdermal Gel

*Androgel (Unimed) Testosterone Transdermal Gel

Valproic Acid Injection

* Depacon (Abbott) Valproic Acid Injection

Warfarin Tablet

*Coumadin (Bristol Myers Squibb) Warfarin Tablet

(Anonim, 1995)

K. Landasan Teori

Obat generik secara umum sama efektifnya dengan obat bermerek dagang, tetapi

dengan harga yang lebih murah. Oleh karena harganya itu, obat generik merupakan obat

yang harganya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat yang tidak mampu secara

ekonomi (WHO, 2006).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

menyediakan obat esensial dengan nama generik untuk kebutuhan pasien berobat jalan

dan rawat nginap. Selain itu dokter yang bertugas di rumah sakit pemerintah diharuskan

menuliskan resep obat esensial dengan nama generik bagi semua pasien.

L. Hipotesis

Dari landasan teori yang ditelaah maka hipotesis alternatif (Hi) untuk penelitian

ini adalah rata-rata biaya obat bermerek dagang berbeda signifikan dengan rata-rata

biaya obat generiknya di rumah sakit Panti Rapih bagian rawat jalan sedangkan

hipotesis nol (H0)-nya adalah rata-rata biaya obat bermerek dagang tidak berbeda

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian proyeksi efisiensi obat bermerek dagang dalam resep terhadap

padanan generiknya pada Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta periode November

2006 ini termasuk penelitian analitik dengan rancangan penelitian potong lintang (

cross-sectional). Selain itu, penelitian juga akan dilengkapi dengan pengambilan data

kualitatif menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap

dokter, apoteker, dan pasien di Rumah Sakit tersebut.

B. Variabel-variabel Penelitian

1. Variabel bebas:

Jenis obat dalam resep yaitu obat bermerek dagang dan obat generik.

2. Variabel tergantung:

Biaya obat yaitu biaya obat bermerek dagang dan obat generik.

C. Definisi Operasional

1. Resep adalah lembaran kertas yang ditulis oleh dokter dan dokter gigi yang tertulis

obat bermerek dagang pada periode November 2006.

2. Obat bermerek dagang adalah obat bermerek yang memiliki padanan generiknya.

3. Obat generik adalah obat dengan senyawa tunggal yang merupakan padanan dari

obat bermerek dagang dalam resep dan terdapat di Rumah Sakit Panti Rapih

Yogyakarta.

4. Biaya adalah nilai nominal yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih bagian

rawat jalan periode November 2006.

5. Efisiensi biaya adalah selisih harga yang terjadi bila obat bermerek dagang dalam

resep digantikan dengan obat generiknya.

6. Rawat jalan adalah bagian dari rumah sakit yang terdiri atas poliklinik-poliklinik

yang menyediakan pelayanan medis non inap.

7. Poliklinik adalah kelompok dari bagian rawat jalan yang terdiri dari dokter penulis

resep yang menangani penyakit tertentu.

8. Responden adalah apoteker, pasien, dan dokter yang terkait dengan pelayanan

kesehatan di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta bagian rawat jalan yang

diwawancarai secara mendalam.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi pada penelitian ini adalah semua resep yang mencantumkan obat bermerek

dagang pada periode November 2006 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.

2. Populasi sasaran penelitian ini adalah semua resep yang mencantumkan obat

bermerek dagang pada periode November 2006 di bagian rawat jalan Rumah Sakit

3. Sampel pada penelitian ini adalah semua resep yang memuat jenis obat bermerek

dagang yang memiliki padanan generiknya pada periode November 2006 di Rumah

Sakit Panti Rapih yang berada di Kotamadya Yogyakarta. .

E. Tatacara Penelitian

1. Perijinan

dimulai dari tingkat BAPPEDA Propinsi DIY. Setelah itu, pengurusan ijin

dilanjutkan menuju Dinas Kesehatan Kota dan diteruskan ke Rumah Sakit Panti Rapih

Yogyakarta.

2. Pengumpulan data

a. Data kuantitatif

1) Pengambilan Sampel

Jumlah sampel poliklinik = P × S

Keterangan :

P : Proporsi (%)

S : Jumlah sampel keseluruhan (lembar)

Langkah awal sebelum mengambil sampel adalah mencari informasi

jumlah populasi sasaran, kemudian dilanjutkan ke tahap pengambilan sampel.

Cara pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik cluster sampling. Teknik

ini dilakukan dengan cara mencari tahu proporsi jumlah resep tiap poliklinik

terhadap populasi sasaran. Jumlah sampel ditetapkan sebesar 10% (Singarimbun

Poliklinik-poliklinik itu telah terbagi secara sistematik oleh pihak

Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Poliklinik itu antara lain umum; gigi;

penyakit dalam; bedah; anak; jiwa; saraf; kebidanan; kulit dan kelamin; THT;

mata; dan paru.

Kriteria sampel yang akan diolah dan dianalisis adalah resep yang

memuat jenis obat bermerek dagang yang memiliki padanan generiknya.

Jumlah populasi sasaran dari penelitian ini adalah 7192 lembar resep.

Sampel yang diambil sebesar 10% dari populasi yaitu 719 resep. Dari jumlah

sampel tersebut yang memenuhi kriteria penelitian adalah 57,3% dan sisanya

merupakan sampel yang tidak memenuhi kriteria.

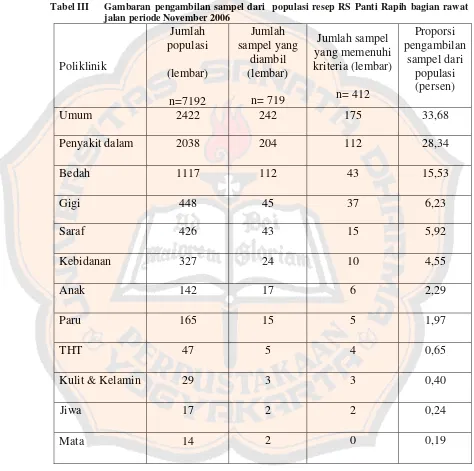

Proporsi pengambilan sampel untuk tiap poliklinik dari total sampel

yang diambil yaitu umum 33,68%; penyakit dalam 28,34%; bedah 15,53%;

gigi 6,23%; saraf 5,92%; kebidanan 4,55%; paru 1,97%; anak 2,29%; jiwa

0,24%; mata 0,19%; THT 0,65%; kulit dan kelamin 0,40%. Persentase ini

didapat dengan membagi populasi tiap-tiap poliklinik dengan total populasi

resep dan dikali dengan 100%.

Berdasarkan data proporsi yang diperoleh, kemudian dapat ditentukan

jumlah sampel yang diambil untuk tiap polikliniknya. Penentuan jumlah

sampel yang diambil dilakukan dengan mengalikan persentase proporsi dengan

populasi sampel yang ingin diambil yaitu 719 lembar. Tabel III di bawah ini

dilengkapi persentase proporsi pengambilan sampel masing-masing poliklinik

di bagian rawat jalan:

Tabel III Gambaran pengambilan sampel dari populasi resep RS Panti Rapih bagian rawat jalan periode November 2006

Poliklinik

Jumlah populasi

(lembar)

n=7192

Jumlah sampel yang

diambil (lembar)

n= 719

Jumlah sampel yang memenuhi kriteria (lembar)

n= 412

Proporsi pengambilan

sampel dari populasi (persen)

Umum 2422 242 175 33,68

Penyakit dalam 2038 204 112 28,34

Bedah 1117 112 43 15,53

Gigi 448 45 37 6,23

Saraf 426 43 15 5,92

Kebidanan 327 24 10 4,55

Anak 142 17 6 2,29

Paru 165 15 5 1,97

THT 47 5 4 0,65

Kulit & Kelamin 29 3 3 0,40

Jiwa 17 2 2 0,24

2) Pemilahan data

Dilakukan dengan memisahkan resep yang tidak memenuhi kriteria

dengan yang memenuhi kriteria. Selain itu data dipisah menurut polikliniknya

masing-masing. Setelah itu, mencari harga total obat dalam tiap resep dari tiap

poliklinik. Langkah selanjutnya adalah mengganti obat bermerek dagang

dalam resep-resep yang memenuhi kriteria tadi dengan obat generiknya.

Kemudian dihitung biaya total dan rata-rata biaya dari resep obat bermerek

dagang dan padanan generiknya. Langkah terakhir adalah menghitung selisih

rata-rata biaya obat bermerek dagang dengan rata-rata biaya padanan

generiknya dan selisih ini merupakan efisiensi biaya yang diproyeksikan.

Efisiensi biaya ini diubah menjadi bentuk persentase dengan persamaan:

Efisiensi biaya tiap resep (%) = × 100%

B A

Keterangan:

A : Efisiensi biaya tiap resep (Rupiah)

B : Rata-rata biaya obat bermerek dagang (Rupiah)

b. Data kualitatif

Dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam. Wawancara

dilakukan terhadap beberapa responden yaitu dokter, apoteker, dan pasien yang

direkam dengan tape recorder. Sebelum tahap wawancara dimulai, terlebih

dahulu dibuat daftar pertanyaan yang mengacu pada hasil yang ingin dicapai.

sebagian besar berisi pendapat, sikap dan pengalaman pribadi. Dilihat dari segi

teknik pelaksanaan, wawancara mendalam hanya berbeda derajat kedalamannya

dibandingkan dengan wawancara semi-terstruktur (Subagyo dan Basuki, 2006).

Keuntungan wawancara mendalam:

1) mengungkap wawasan atau gagasan yang tidak terduga

2) membangun kepercayaan antara responden dan pewawancara

3) tidak mengganggu responden dibanding kuesioner

4) berguna bila bertemu dengan responden yang buta huruf

(INRUD, 2007)

Jumlah responden yang diwawancarai adalah satu apoteker, tiga pasien,

dan dua dokter.

3. Pengolahan data

a. Data kuantitatif

Langkah awal adalah mengganti obat bermerek dagang di tiap resep

dengan obat generiknya dan dicari harga total. Untuk resep yang memiliki obat

generik atau obat bermerek dagang yang tidak memiliki padanan generik,

obat-obat tersebut tetap masuk dalam penolahan data meskipun biayanya tidak berubah.

Langkah berikut adalah menghitung rata-rata dari kedua harga total, yaitu biaya

per lembar resep obat bermerek dagang dan padanan generiknya, dan menghitung

selisihnya sehingga didapat biaya yang dapat dihemat pasien. Sebelum langkah

analisis statistik dilakukan, ditentukan terlebih dahulu jenis distribusi dari data.

dikonversi ke bentuk logaritmik dan data yang telah dikonversi ke bentuk

logaritmiknya. Bila jenis distribusi data normal akan dilanjutkan dengan analisis

statistik paired trial t-test. Sebaliknya bila jenis distribusi data tidak normal maka

data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji 2 sampel independen non

parametrik Mann-Whitney. Kedua uji ini dilakukan untuk mengetahui kedua

komponen biaya tersebut berbeda signifikan atau tidak. Pengolahan data juga akan

dilakukan terhadap tiap poliklinik menggunakan metode statistik deskriptif yang

digambarkan dalam bentuk mean, modus, dan persentase dan juga dilakukan

analisis statistik untuk masing-masing poliklinik.

b. Data kualitatif

Pengolahan data kualitatif dengan menarik kesimpulan dari jawaban

atas tiap-tiap pertanyaan yang diajukan kepada dokter yang berpraktek, apoteker,

dan pasien yang membeli obat di rumah sakit penelitian.

F. Kelemahan Penelitian

Di dalam penelitian tidak dilakukan suatu tahap yang disebut tahap orientasi

pengambilan data. Tahap ini yaitu langkah di mana sampel dipilah berdasarkan resep

yang memiliki obat bermerek dagang berpadanan generik yang tersedia di Rumah Sakit

G. Analisis Hasil

Data kuantitatif dianalisis menggunakan program SPSS 13.0 untuk menentukan

perbedaan antara rata-rata biaya per lembar resep obat bermerek dagang dan rata-rata

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rata-rata Biaya Obat Bermerek Dagang dan Padanan Generiknya

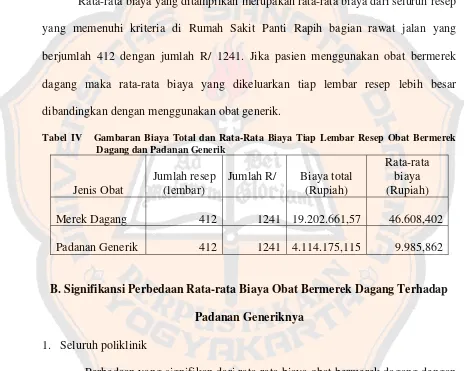

Rata-rata biaya yang ditampilkan merupakan rata-rata biaya dari seluruh resep

yang memenuhi kriteria di Rumah Sakit Panti Rapih bagian rawat jalan yang

berjumlah 412 dengan jumlah R/ 1241. Jika pasien menggunakan obat bermerek

dagang maka rata-rata biaya yang dikeluarkan tiap lembar resep lebih besar

dibandingkan dengan menggunakan obat generik.

Tabel IV Gambaran Biaya Total dan Rata-Rata Biaya Tiap Lembar Resep Obat Bermerek Dagang dan Padanan Generik

Jenis Obat

Jumlah resep (lembar)

Jumlah R/ Biaya total (Rupiah)

Rata-rata biaya (Rupiah)

Merek Dagang 412 1241 19.202.661,57 46.608,402

Padanan Generik 412 1241 4.114.175,115 9.985,862

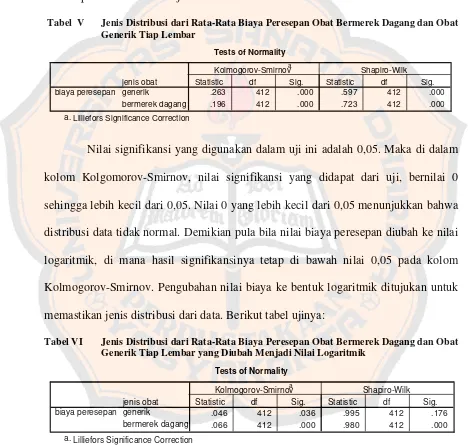

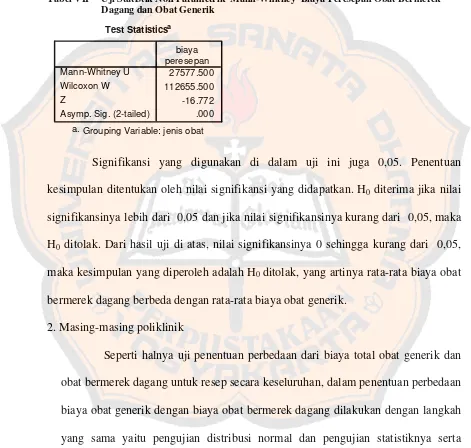

B. Signifikansi Perbedaan Rata-rata Biaya Obat Bermerek Dagang Terhadap Padanan Generiknya

1. Seluruh poliklinik

Perbedaan yang signifikan dari rata-rata biaya obat bermerek dagang dengan

rata-rata biaya generik diukur dengan menggunakan analisis statistik. Untuk

menganalisis pada instrumen analisis (Program SPSS 13.0) digunakan hipotesis nol

(H0) yaitu rata-rata biaya obat bermerek dagang dan rata-rata biaya obat generik tidak