BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Alat Pelindung Telinga (APT) 2.1.1 Definisi dan Jenis APT

Alat Pelindung Telinga. Selain berguna untuk melindungi pemakainya dari bahaya percikan api atau logam-logam panas, alat ini juga bekerja untuk mengurangi intensitas suara yang masuk ke dalam telinga. Ada tiga macam alat pelindung telinga yaitu:

a. Sumbat telinga (ear plug), dapat mengurangi kebisingan 8-30 dB. Biasanya digunakan untuk proteksi sampai dengan 100 dB. Beberapa tipe dari sumbat telinga antara lain: Formable type, Costum-molded type, premolded type. b. Tutup telinga (ear muff), dapat menurunkan kebisingan 25-40 dB. Digunakan

untuk proteksi sampai dengan 110 dB.

c. Helm (helmet), menurunkan kebisingan 40-50 dB (Alfarisi, 2008). Berikut ini gambar masing-masing APT:

2.1.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemakaian APT a. Umur

Umur merupakan salah satu faktor karakteristik pekerja. Suma’mur (1989) menyatakan dalam statistik terlihat bahwa dengan usia muda sering mengalami kecelakaan kerja bila dibandingkan dengan usia yang lebih tua. Secara umum diketahui bahwa kapasitas fisik manusia seperti penglihatan dan kecepatan reaksi menurun setelah usia 30 tahun atau lebih. Sebaliknya mereka pada usia tersebut mungkin akan lebih berhati-hati, lebih dapat dipercaya dan lebih menyadari akan bahaya, dibandingkan dengan pekerja yang berusia muda. Menurut Suma’mur (1989), angka beratnya kecelakaan rata-rata lebih meningkat mengikuti pertambahan umur.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviadi (2001) tentang penggunaan alat pelindung telinga menunjukkan bahwa umur pekerja di bagian produksi Ammonia PT. PUSRI Palembang umumnya > 41 tahun, yaitu sebesar 63,3%. Umur juga sebagai salah satu penentu kematangan berfikir dari seorang pekerja.

b. Jenis Kelamin

hal perlunya ketentuan tambahan secara khusus. Contohnya ketentuan pembatasan untuk wanita pada pekerjaan-pekerjaan yang dapat membahayakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviadi (2001) tentang penggunaan alat pelindung telinga menunjukkan bahwa jenis kelamin pekerja di bagian produksi Ammonia PT. PUSRI Palembang seluruhnya (100%) adalah laki-laki. Mayoritas pekerja di bagian produksi atau keteknikan umumnya adalah lelaki. Hal ini dikaitkan dengan pekerjaan yang memerlukan kondisi fisik yang kuat. Penelitian lain oleh Kesuma (1998) tentang penggunaan APT pada tenaga kerja bagian produksi di PT. Krakatau Steel Cilegon menunjukkan bahwa lama kerja pekerjanya tergolong lama (6-10 tahun), yaitu sebesar 45,8%.

c. Pendidikan

memotivasi dan memampukan pekerja untuk mengambil tindakan yang efektif dalam meningkatkan kondisi kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviadi (2001) tentang penggunaan alat pelindung telinga menunjukkan bahwa pendidikan pekerja di bagian produksi Ammonia PT. PUSRI Palembang umumnya adalah SMA, yaitu sebesar 98,3%. Hasil analisis bivariat juga menunjukkan bahwa ada hubungan pendidikan pekerja di bagian produksi Ammonia PT. PUSRI Palembang dengan penggunaan APD telinga untuk mencegah gangguan pendengaran (p=). Pendidikan formal berkaitan dengan pengetahuan yang diterima oleh pekerja. Bila pendidikannya baik, maka akan baik pulalah pengetahuannya.

d. Pengetahuan tentang APT

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2003).

bahaya yang akan timbul jika tidak menggunakan APT, maka diharapkan pekerja akan memberikan perhatian dalam penggunaan APT (Elfrida, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Noviadi (2001) tentang penggunaan alat pelindung telinga menunjukkan bahwa pengetahuan pekerja di bagian produksi Ammonia PT. PUSRI Palembang mengenai penggunaan APD telinga tergolong baik, yaitu sebesar 53,3%. Hasil analisis bivariat juga menunjukkan bahwa ada hubungan pengetahuan pekerja di bagian produksi Ammonia PT. PUSRI Palembang dengan penggunaan APD telinga untuk mencegah gangguan pendengaran (p=0,001). Penelitian lain oleh Kesuma (1998) tentang penggunaan APT pada tenaga kerja bagian produksi di PT. Krakatau Steel Cilegon menunjukkan bahwa pengetahuan pekerjanya tergolong baik, yaitu sebesar 52,1%.

e. Sikap tentang APT

merupakan kumpulan dari berpikir, keyakinan dan pengetahuan. Namun disamping itu memiliki evaluasi negatif maupun positif yang bersifat emosional yang disebabkan oleh komponen afeksi. Semua hal ini dengan sendirinya berhubungan dengan objek atau masalah. Pengetahuan dan perasaan yang ada dalam sikap akan menghasilkan tingkah laku tertentu (Notoatmodjo, 2003).

Penelitian yang dilakukan oleh Noviadi (2001) tentang penggunaan alat pelindung telinga menunjukkan bahwa sikap pekerja di bagian produksi Ammonia PT. PUSRI Palembang mengenai penggunaan APD telinga tergolong positif, yaitu sebesar 60%. Hasil analisis bivariat juga menunjukkan bahwa ada hubungan sikap pekerja di bagian produksi Ammonia PT. PUSRI Palembang dengan penggunaan APD telinga untuk mencegah gangguan pendengaran (p=0,001). Penelitian lain oleh Kesuma (1998) tentang penggunaan APT pada tenaga kerja bagian produksi di PT. Krakatau Steel Cilegon menunjukkan bahwa sikap pekerjanya tergolong baik, yaitu sebesar 66,6%.

f. Lama Bekerja

Penelitian yang dilakukan oleh Noviadi (2001) tentang penggunaan alat pelindung telinga menunjukkan bahwa lama bekerja pekerja di bagian produksi Ammonia PT. PUSRI Palembang tergolong lama (> 19 tahun), yaitu sebesar 61,7%. Semakin lama masa kerja, maka akan semakin memahami kondisi lingkungan kerja dari suatu pekerjaan. Selanjutnya, pekerja akan memiliki pengetahuan yang baik untuk mengendalikan risiko dari lingkungan kerja tersebut.

g. Pengawasan Pimpinan

Olishifski (1998) menyatakan bahwa pengawasan merupakan kegiatan rutin dalam bentuk observasi harian terhadap penggunaan alat pelindung diri yang dilakukan oleh pengawas yang ditunjuk dan umumnya dirancang sendiri untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kerja bawahannya. Tenaga kerja harus diawasi pada waktu mereka bekerja untuk memastikan bahwa mereka terus menerus menggunakannya secara benar (Dalam Kusuma, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Noviadi (2001) tentang penggunaan alat pelindung telinga memperoleh hasil setengah pekerja menyatakan bahwa tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh manajemen bagian produksi Ammonia PT. PUSRI Palembang dalam mengawasi pemakaian APD telinga, yaitu sebesar 50%. Bila pekerja tidak bekerja dalam pengawasan, maka mereka tidak akan merasa punya kewajiban untuk menggunakan APD telinga. Penelitian lain oleh Kesuma (1998) tentang penggunaan APT pada tenaga kerja bagian produksi di PT. Krakatau Steel Cilegon menunjukkan bahwa pekerja menyatakan tidak ada pengewasan dalam pemakaian APT di lokasi kerja tersebut, yaitu sebesar 62,5%.

h. Peraturan Perusahaan

Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan pasal 108 menyatakan bahwa “Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. Oleh karena itu upaya perlindungan terhadap pekerja akan bahaya khususnya pada saat melaksanakan kegiatan/proses di tempat kerja perlu dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Salah satu upaya perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut adalah dengan penggunaan alat pelindung diri (APD).

hal pemberian sanksi. Maka peraturan yang berkaitan dengan situasi kerja merupakan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan program K3 di sebuah perusahaan. Adanya kebijakan dalam bentuk sanksi dan pemberian penghargaan/hadiah ternyata mempunyai makna dalam meningkatkan motivasi berperilaku pekerja terutama dalam penggunaan APD.

i. Sistem Informasi K3

Sistem informasi merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam perilaku pemakaian APD pada pekerja. System informasi pemakaian APD biasanya berupa apakah pekerja pernah memperoleh informasi mengenai APD. Selain itu, kuantitas dan kualitas informasi tersebut juga sangat mempengaruhi pemakaian APD. Misalnya saja, jika informasi APD sangat jarang ditemui oleh pekerja, maka pekerja cenderung pemakaian APD nya rendah (Suma’mur, 1989).

Penelitian yang dilakukan oleh Noviadi (2001) tentang penggunaan alat pelindung telinga menunjukkan bahwa sistem informasi K3 bagian produksi Ammonia PT. PUSRI Palembang untuk penggunaan APD telinga yang dilihat dari ada atau tidaknya tanda bahaya bila tidak menggunakan APD telinga tergolong cukup baik, yaitu sebesar 91,7%. Semakin baik sistem informasi K3 di suatu perusahaan, maka akan semakin banyak informasi dan pengetahuan yang akan diterima oleh mereka.

2.2 Telinga

2.2.1 Fisiologi Pendengaran

Sewaktu suatu gelombang suara mengenai jendela oval, tercipta suatu gelombang tekanan di telinga dalam. Gelombang tekanan menyebabkan perpindahan mirip gelombang pada membran basilaris terhadap membrana tektorium Sewaktu menggesek membrana tektorium, sel-sel rambut bertekuk. Hal ini menyebabkan terbentuknya potensial aksi. Apabila deformitasnya cukup signifikan, maka saraf-saraf aferen yang bersinaps dengan sel-sel rambut akan terangsang untuk melepaskan potensial aksi dan sinyal disalurkan ke otak (Ganong, 2003).

Frekuensi gelombang tekanan menentukan sel-sel rambut yang akan berubah dan neuron aferen yang akan melepaskan potensial aksi. Misalnya, sel-sel rambut yang terletak dibagian membranan basilaris dekat jendela oval adalah sel-sel yang mengalami perubahan oleh suara berfrekuensi tinggi, sedangkan sel-sel rambut yang terletak di membrana basilaris yang paling jauh dari jendela oval adalah sel-sel yang mengalami perubahan oleh gelombang berfrekuensi rendah. Otak menginterpretasikan suatu suara berdasarkan neuron-neuron yang diakftifkan. Otak menginterpretasikan intensitas suara berdasarkan frekuensi impuls neuron dan jumlah neuron aferen yang melepaskan potensial aksi (Higler, 2000).

cairan di telinga dalam. Hantaran tulang yang cukup besar terjadi apabila kita menempelkan garpu tala atau benda lain yang bergetar langsung ke tengkorak. Jaras ini juga berperan dalam penghantaran bunyi yang sangat keras (Ganong, 2003).

2.3 Kebisingan

2.3.1 Definisi Kebisingan

Kebisingan merupakan suara atau bunyi yang secara fisis merupakan penyimpangan tekanan, pergeseran partikel dalam medium elastis seperti misalnya udara. Secara fisiologis merupakan sensasi yang timbul sebagai akibat propagasi energi getaran dari suatu sumber getar yang sampai ke gendang telinga. Kebisingan dapat juga diartikan bentuk suara yang tidak sesuai dengan tempat dan waktunya, sehingga secara umum kebisingan dapat diartikan sebagai suara yang merugikan manusia dan lingkungan. Bising dikategorikan pada polutan lingkungan atau buangan yang tidak terlihat, tapi efeknya cukup besar. Sedangkan definisi dari bunyi sendiri merupakan bentuk gelombang longitudinal yang merambat secara perapatan dan perenggangan terbentuk oleh partikel zat perantara serta ditimbulkan oleh sumber bunyi yang mengalami getaran (Alfarisi, 2008).

2.3.2 Mekanisme Kebisingan

Bunyi dinyatakan sebagai sensasi pendengaran yang lewat telinga dan timbul karena penyimpangan tekanan udara. Penyimpangan ini biasanya disebabkan oleh beberapa benda yang bergetar, misalnya dawai gitar yang dipetik atau garpu tala yang dipukul. Sewaktu fluktuasi tekana udara ini membentur gendang pendengaran (membran timpani) dari telinga kita maka membran ini akan bergetar sebagai jawaban pada fluktuasi tekanan udara tersebut. Getaran ini melalui saluran dan proses tertentu akan sampai diotak kita dimana hal ini diinterprestasikan sebagai suara. Pada kondisi atau aktifitas tertentu, misalnya saat seseorang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dengan perbedaan tingkat ketinggian lokasi cukup besar dalam waktu relatif singkat, akan timbul perbedaan tekanan udara antara bagian depan dan belakang gendang telinga. Akibatnya gendang telinga tidak dapat bergetar secara efisien, dan sudah barang tentu pendengaran akan terganggu (Tambunan, 2005).

Suara bising akan dapat terjadi apabila ada 3 (tiga) hal yaitu : sumber bising, media/udara, dan penerima. Dari sumber bising, suara akan merambat melalui udara dalam bentuk gelombang sampai suara tersebut diterima oleh pendengar/penerima. Kebisingan tidak akan terjadi tanpa adanya media/udara. Pengurangan kebisingan dapat dilakukan dengan jalan penggunaan isolasi/isolator antara sumber dan penerima (Doelle, 1993).

didengar. Batas intensitas suara tertinggi adalah 140 dB dimana untuk mendengarkan suara itu sudah timbul perasaan sakit pada alat pendengaran (Doelle, 1993). Pajanan terhadap suara atau bunyi yang melampaui batas aman di atas dalam waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya ketulian sementara atau permanen (Chandra, 2007). 2.3.3 Jenis Kebisingan

Kebisingan diklasifikasikan ke dalam dua jenis golongan besar yaitu : 1. Kebisingan tetap (steady noise)

2. Kebisingan tidak tetap (non steady noise) A. Kebisingan Tetap (steady noise)

Kebisingan tetap (steady noise) dibedakan menjadi dua, yaitu: (Tambunan, 2005)

a. Kebisingan dengan frekuensi terputus (discrete frekuensi noise)

Kebisingan ini berupa “nada-nada” murni pada frekuensi yang beragam, contohnya suara mesin, suara kipas dan sebagainya.

b. Broad Band Noise

c. Kebisingan dengan frekuensi terputus dan broad band noise sama-sama digolongkan sebagai kebisingan tetap (steady noise). Perbedaannya adalah broad band noise terjadi pada frekuensi yang lebih bervariasi (bukan nada murni).

B. Kebisingan Tidak Tetap

Kebisingan yang selalu berubah-ubah selama rentang waktu tertentu. b. Intermitten noise

Sesuai dengan terjemahannya, intermitten noise adalah kebisingan yang terputus-putus dan besarnya dapat berubah-ubah, contohnya kebisingan lalu lintas.

c. Impulsif noise

Kebisingan impulsif dihasilkan oleh suara-suara berintensitas tinggi (memekakkan telinga) dalam waktu relative singkat, misalnya suara ledakan senjata api dan alat-alat sejenisnya.

2.3.4 Sumber-sumber Bising

Sumber bising adalah suatu hal yang tidak dapat diragukan lagi sebagai asal atau aktivitas yang menghasilkan suara bising yang merusak pendengaran baik bersifat sementara ataupun permanen. Sumber bising utama dalam pengendalian bising lingkungan diklasifikasikan dalam kelompok :

a. Bising interior, berasal dari manusia, alat-alat rumah tangga, mesin gudang dan aktifitas di dalam ruangan atau gedung.

2.3.5 Pengukuran Kebisingan

Beberapa alat yang digunakan untuk mengukur kebisingan, yaitu :

a. Audiometer, biasanya dipakai untuk mengukur kebisingan yaitu dengan membandingkan dengan suara yang intensitasnya diketahui.

b. Noisemeter, alat ini mengambil suara dalam sebuah mikrofon dan memindahkan energinya ke impuls listrik. Hasil pengukurannya merupakan energi total, dicatat sebagai aliran listrik yang hampir sama dengan kebisingan yang ditangkap.

c. The Equivalent Continous Level, alat ini digunakan untuk menganalisa suatu kebisingan yang sangat fluktuatif, misalnya kebisingan lalu-lintas.

d. Octave Band Analizer, alat ini digunakan untuk menganalisa suatu kebisingan dengan spektrum frekuensi yang luas (Oloan, 2005).

2.3.6 Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan

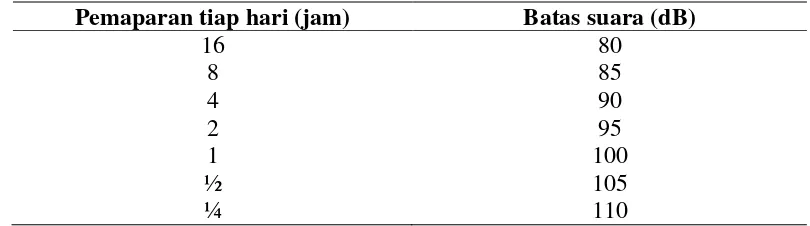

Pengawasan kebisingan berpedoman pada nilai ambang batas (NAB) seperti pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1. Intensitas dan Waktu Paparan Bising yang Diperkenankan Pemaparan tiap hari (jam) Batas suara (dB)

16 80

8 85

4 90

2 95

1 100

½ 105

¼ 110

Sumber : Depkes RI, 1999

Dengan adanya pemaparan 8 jam tiap hari, batas suara yang masih diperbolehkan adalah 85 dB A. Tingkat kebisingan maksimum yang dianjurkan maupun diperbolehkan adalah rata-rata nilai modus dari tingkat kebisingan pada siang hari, petang hari dan malam hari. Siang hari adalah waktu yang digunakan oleh kebanyakan orang untuk bekerja dan berpergian. Petang hari adalah waktu yang digunakan oleh kebannyakan orang untuk istirahat di rumah tetapi belum tidur. Malam hari adalah waktu yang digunakan kebanyakan orang untuk tidur.

2.3.7 Gangguan Kebisingan pada Pendengaran a. Adaptasi bila telinga terpapar oleh kebisingan

Mula-mula telinga akan merasa terganggu oleh kebisingan tersebut, tetapi lama-kelamaan telinga tidak merasa terganggu lagi karena suara terasa tidak begitu keras seperti pada awal pemaparan.

b. Peningkatan ambang dengar sementara

Terjadi kenaikan ambang pendengaran sementara yang secara perlahan akan kembali seperti semula. Keadaan ini berlangsung beberapa menit sampai beberapa jam bahkan sampai beberapa minggu setelah pemaparan. Kenaikan ambang pendengaran sementara ini mula-mula terjadi pada frekuensi 4.000 Hz, tetapi bila pemaparan berlangsung lama maka kenaikan nilai ambang pendengaran sementara akan menyebar pada frekuensi sekitarnya. Makin tinggi intensitas dan lama waktu pemaparan makin besar perubahan nilai ambang pendengarannya. Respon tiap individu terhadap kebisingan tidak sama tergantung dari sensitivitas masing-masing individu.

c. Peningkatan ambang dengar menetap

dilakukan pemeriksaan audiogram.

Hilangnya pendengaran sementara akibat pemaparan bising biasanya sembuh setelah istirahat beberapa jam (1-2 jam). Bising dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama (10-15 tahun) akan menyebabkan robeknya sel-sel rambut organ corti sampai terjadi destruksi total organ corti. Proses ini belum jelas terjadinya, tetapi mungkin karena rangsangan bunyi yang berlebihan dalam waktu lama dapat mengakibatkan perubahan metabolisme dan vaskuler sehingga terjadi kehilangan pendengaran yang permanen. Umumnya frekuensi pendengaran yang mengalami penurunan intensitas adalah antara 3.000-6.000 Hz dan kerusakan alat corti untuk reseptor bunyi yang terberat terjadi pada frekuensi 4.000 Hz (4 K notch). Ini merupakan proses yang lambat dan tersembunyi, sehingga pada tahap awal tidak disadari oleh para pekerja. Hal ini hanya dapat dibuktikan dengan pemeriksaan audiometri.

Apabila bising dengan intensitas tinggi tersebut terus berlangsung dalam waktu yang cukup lama, akhirnya pengaruh penurunan pendengaran akan menyabar ke frekuensi percakapan (500-2.000 Hz). Pada saat itu pekerja mulai merasakan ketulian karena tidak dapat mendengar pembicaraan sekitarnya (Tri, 2005).

2.3.8 Pembagian Efek Kebisingan terhadap Pendengaran

a. Noise Induced Temporary Threshold Shift (NITTS)

Seseorang yang pertama sekali terpapar suara bising akan mengalami berbagai perubahan, yang mula-mula tampak adalah ambang pendengaran bertambah tinggi pada frekuensi tinggi. Pada gambaran audiometri tampak sebagai “notch” yang curam pada frekuensi 4.000 Hz, yang disebut juga acoustic notch.

Pada tingkat awal terjadi pergeseran ambang pendengaran yang bersifat sementara, yang disebut juga NITTS. Apabila beristirahat diluar lingkungan bising biasanya pendengaran dapat kembali normal.

b. Noise Induced Permanent Threshold Shift (NIPTS)

Didalam praktek sehari-hari sering ditemukan kasus kehilangan pendengaran akibat suara bising, dan hal ini disebut dengan “occupational hearing loss” atau kehilangan pendengaran karena pekerjaan atau mana lainnya ketulian akibat bising.

Dikatakan bahwa untuk merubah NITTS menjadi NIPTS diperlukan waktu bekerja dilingkungan bising selama 10-15 tahun, tetapi hal ini bergantung juga kepada :

a. Tingkat suara bising

b. Kepekaan seseorang terhadap suara bising

frekuensi yang lebih rendah maka akan timbul kesulitan untuk mendengar suara yang sangat lemah. Notch bermula pada frekuensi 3.000-6.000 Hz, dan setelah beberapa waktu gambaran audiogram menjadi datar pada frekuensi yang lebih tinggi. Kehilangan pendengaran pada frekuensi 4.000 Hz akan terus bertambah dan menetap setelah 10 tahun dan kemudian perkembangannya menjadi lebih lambat.

2.3.9 Pengendalian Kebisingan

Kebisingan dapat dikendalikan dengan berbagai cara (Chandra, 2007). Dikenal beberapa cara pengendalian kebisingan yaitu :

a. Mengurangi vibrasi sumber kebisingan, berarti mengurangi tingkat kebisingan yang dikeluarkan sumbernya

b. Menutupi sumber suara

c. Melemahkan kebisingan dengan bahan penyerap suara atau peredam suara d. Menghalangi merambatnya suara (penghalang)

e. Melindungi ruang tempat manusia atau makhluk lainnya berada dari suara f. Melindungi telinga dari suara (Doelle, 1993)

2.4 Perilaku

Dari segi biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup berperilaku karena mereka semua mempunyai aktivitas masing-masing. Sehingga yang dimaksud dengan perilaku manusia, pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai kegiatan yang sangat luas sepanjang kegiatan yang dilakukannya, yaitu antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan seterusnya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati dari luar (Notoatmodjo, 1993).

2.4.1 Determinan Perilaku

Meskipun perilaku adalah bentuk respons atau reaksi terhadap stimulus atau rangsangan dari luar organisme (orang), namun dalam memberikan respons sangat tergantung pada karakteristik atau faktor-faktor lain dari orang yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa meskipun stimulusnya sama bagi beberapa orang, namun respons terhadap stimulus yang berbeda disebut determinan perilaku. Determinan perilaku ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

b. Determinan atau faktor eksternal, yakni lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini merupakan faktor yang dominan yang mewarnai perilaku seseorang.

2.4.2 Bentuk Perilaku

Bloom (1908) seorang ahli psikologi pendidikan membagi perilaku manusia itu ke dalam tiga domain yaitu kognitif (cognitive), afektif (affective), dan psikomotor (pshycomotor) (Notoatmodjo, 2007). Dalam perkembangannya, teori Bloom ini dimodifikasi untuk pengukuran hasil pendidikan kesehatan, yakni :

a. Pengetahuan (knowledge) b. Sikap (attitude)

c. Praktek atau tindakan (practice). 2.4.3 Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2007).

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan, yaitu:

a. Tahu (know)

yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya.

b. Memahami (comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

c. Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum – hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisa (analysis)

e. Sintesis (synthetis)

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian – bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi – formulasi yang ada. Misalnya, dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkas, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

f. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada (Notoatmodjo, 2003).

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden.

2.4.4 Sikap

Sikap adalah kecenderungan untuk bertindak, berpersepsi dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap boleh berupa benda, orang, tempat, gagasan, situasi atau kelompok.

Sikap mengandung daya pendorong atau motivasi. Sikap bukan sekedar rekaman masa lalu, tetapi juga menentukan apakah orang harus pro dan kontra terhadap sesuatu, menentukan apakah yang disukai, diharapkan dan diinginkan, mengesampingkan apa yang tidak diinginkan dan apa yang harus dihindari.

Seperti halnya pengetahuan, sikap terdiri dari beberapa tingkatan (Notoatmodjo, 2007) yaitu:

a. Menerima (receiving)

Menerima diartikan bahwa seseorang atau subjek mau memperhatikan stimulus yang diberikan. Misalnya sikap orang terhadap gizi dapat dilihat dari kesediaan dan perhatian orang itu terhadap ceramah-ceramah.

b. Menanggapi (responding)

Menanggapi diartikan member jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan atau objek yang dihadapi. Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap.

c. Menghargai (valuing)

d. Bertanggung jawab (responsible)

Sikap yang paling tinggi tindakannya adalah bertanggung jawab terhadap apa yang telah diyakininya. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi.

Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung dapat dinyatakan bagaimana pendapat atau pernyataan responden terhadap suatu objek yang bersangkutan. Pertanyaan secara langsung juga dapat dilakukan dengan cara memberikan pendapat dengan menggunakan kata “setuju” atau “tidak setuju” terhadap pertanyaan-pertanyaan terhadap objek tertentu.

2.4.5 Tindakan

Suatu rangsangan akan direspon oleh seseorang sesuai dengan arti rangsangan tersebut bagi orang yang bersangkutan. Respon atau reaksi inilah yang disebut dengan perilaku, bentuk-bentuk perilaku itu sendiri dapat bersifat sederhana dan kompleks. Dalam peraturan teoritis,tingkah laku dibedakan atas sikap,dimana sikap diartikan sebagai suatu kecenderungan potensi untuk mengadakan reaksi (tingkah laku). Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan untuk terwujudnya sikap agar menjadi suatu tindakan yang nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan atau suatu fasilitas (Notoatmodjo, 2007).

Secara logis, sikap dapat dicerminkan dalam suatu bentuk tindakan namun tidak pula dapat dikatakan bahwa sikap dan tindakan memiliki hubungan yang sistematis.

Tindakan terdiri dari beberapa tingkatan,yaitu :

a. Persepsi, mengenal dan memilih suatu objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil.

b. Respon terpimpin, dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar. c. Mekanisme, apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara

otomatis atau sesuatu itu sudah menjadi kebiasaan.

d. Adopsi, suatu tindakan yang sudah dimodifikasi tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut.

Pengukuran tindakan dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan wawancara terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan beberapa jam, hari, atau bulan yang lalu (recall). Pengukuran juga dapat dilakukan secara langsung, yakni dengan mengobservasi tindakan atau kegiatan responden.

2.5 Ground Handling (Mulyanto, 1999) 2.5.1 Pengertian Ground Handling

Ground handling berasal dari kata ground dan handling. Ground artinya darat atau di darat, yang dalam hal ini di bandara (airport). Handling berasal dari kata hand

atau handle yang artinya tangan atau tangani. To handle berarti menangani, Melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan dengan penuh kesadaran. Handling

kesempatan, sering dijumpai pemakaian kata ground service. Dalam banyak kasus, sering juga ditemukan kata ground operation, baik ground handling, ground service,

ground operation maupun airport service, pada dasarnya mengandung maksud dan pengertian yang sama, yaitu merujuk kepada suatu aktifitas perusahaan penerbangan yang berkaitan dengan penanganan atau pelayanan terhadap para penumpang berikut bagasinya, kargo, pos, peralatan pembantu pergerakan pesawat di darat dan pesawat terbang itu sendiri selama berada di bandara, untuk keberangkatan (departure) maupun untuk kedatangan atau ketibaan (arrival). Secara sederhana ground handling

atau tata operasi darat adalah pengetahuan dan keterampilan tentang penanganan pesawat di apron, penanganan penumpang dan bagasinya di terminal dan kargo serta pos di area kargo.

2.5.2 Ruang Lingkup Ground Handling

Ruang lingkup atau batasan pekerjaan ground handling, yaitu pada fase atau tahap :

a. Pre-flight

Kegiatan penanganan terhadap penumpang berikut bagasinya dan kargo serta pos dan pesawat sebelum keberangkatan.

b. Post Flight

mesin pesawat sudah dimatikan, roda pesawat sudah diganjal dan pintu pesawat sudah dibuka dan para penumpang sudah dipersilahkan untuk turun atau keluar dari pesawat, maka pada saat itu para staf udara sudah memiliki kewenangan untuk mengambil alih pekerjaan dari pilot beserta awak kabin. 2.5.3 Tujuan Ground Handling

Ground Handling mempunyai tujuan atau target-target/sasaran-sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

a. Flight Safety

b. On Time Performance

c. Customer Satisfaction

d. Reliability

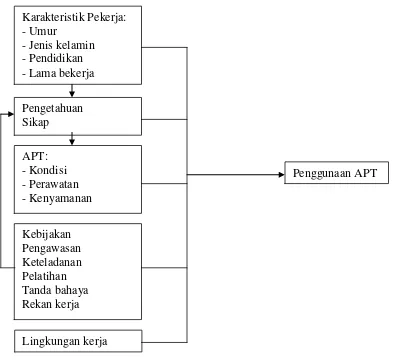

2.6 Kerangka Teori

Kerangka teori penggunaan APT untuk mencegah gangguan pendengaran dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut ini:

Gambar 2.2 Kerangka Teori

Sumber: Notoatmodjo (2007); Kesuma (1998); Noviadi (2001); Sintorini (2007); Amel (2012)

Penggunaan APT Karakteristik Pekerja:

- Umur

- Jenis kelamin - Pendidikan - Lama bekerja

Pengetahuan Sikap

APT: - Kondisi - Perawatan - Kenyamanan

Kebijakan Pengawasan Keteladanan Pelatihan Tanda bahaya Rekan kerja

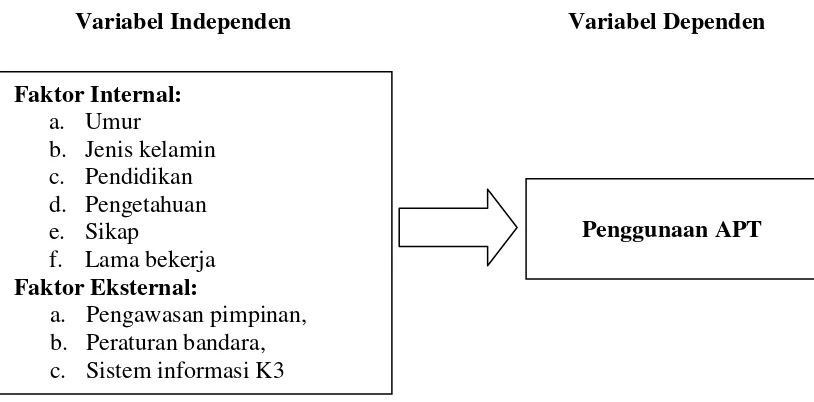

2.7 Landasan Teori

Menurut Green yang dikutip oleh Notoatmodjo (2007), yang mendasari timbulnya perilaku dapat dikelompokkan menjadi faktor prediposing, enabling, dan

reinforcing. Ketiga faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua secara umum, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang mendasari tindakan seseorang yang berasal dari dalam diri seseorang tersebut. Faktor internal dalam penggunaan APT dalam pencegahan gangguan pendengaran di avron Bandara Polonia Medan antara lain: umur, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan, sikap dan lama bekerja. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mendasari tindakan seseorang yang berasal dari luar diri seseorang tersebut. Faktor eksternal dalam penggunaan APT dalam pencegahan gangguan pendengaran di avron Bandara Polonia Medan antara lain: pengawasan pimpinan, peraturan bandara, dan sistem informasi kesehatan dan keselamatan kerja.

2.8 Kerangka Konsep

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 2.3. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep penelitian di atas, dapat diketahui bahwa variabel independen pada penelitian adalah faktor internal dalam penggunaan APT dalam pencegahan gangguan pendengaran di avron Bandara Polonia Medan antara lain: umur, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan, sikap dan lama bekerja dan faktor eksternal yaitu: pengawasan pimpinan, peraturan bandara, dan sistem informasi kesehatan dan keselamatan kerja. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggunaan APT dalam pencegahan gangguan pendengaran.

Penggunaan APT Faktor Internal:

a. Umur

b. Jenis kelamin c. Pendidikan d. Pengetahuan e. Sikap

f. Lama bekerja Faktor Eksternal: